Участник Ржевской битвы Богопольский Михаил Петрович.

В городской социальной сети ГОРОД.ТОМСК.РУ. были опубликованы воспоминания Богопольского Михаила Петровича, участника ВОВ о его фронтовых дорогах. Так же и на сайте «Я помню» 20.07.2009 года были размещены отрывки из воспоминаний ветерана, переданные для публикации на портале им лично.

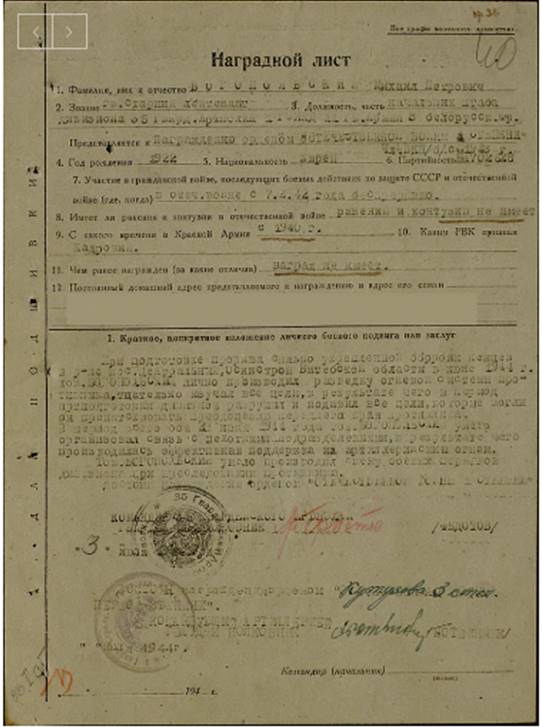

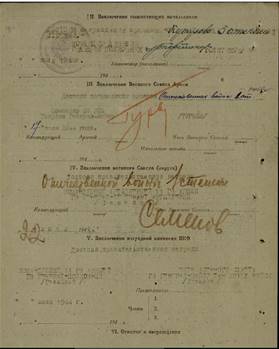

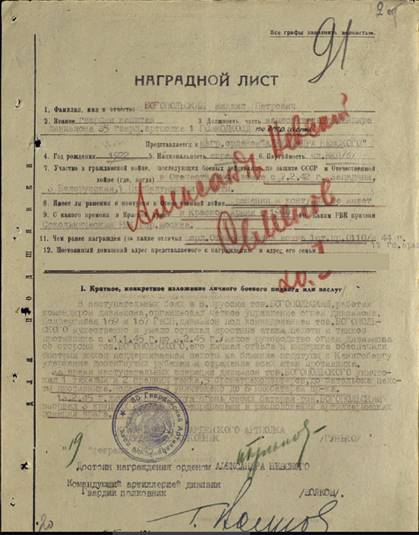

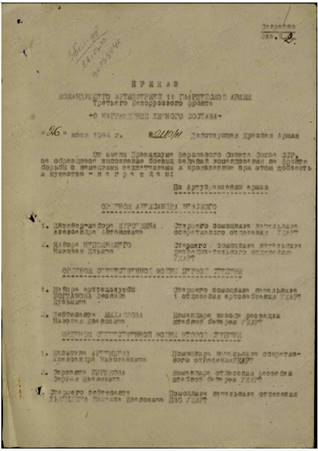

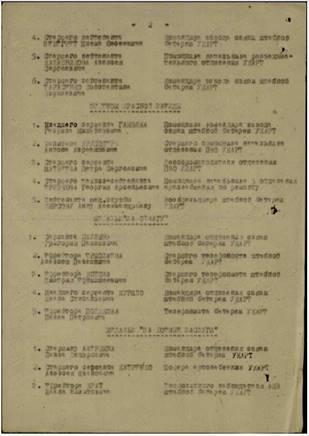

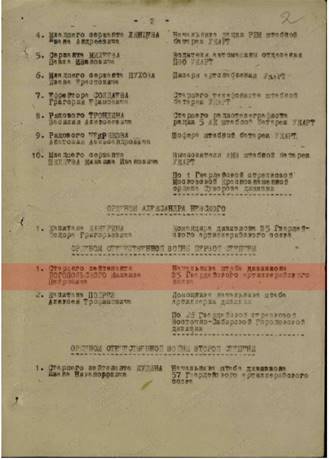

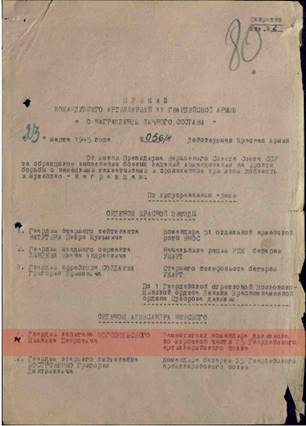

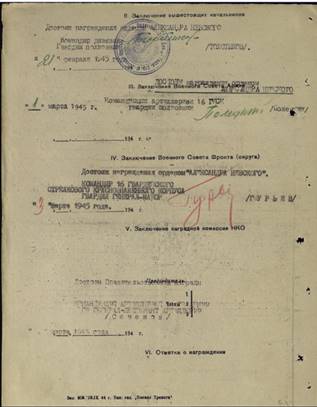

За время войны он, имея звание лейтенант, стал сначала старшим лейтенантом а потом и капитаном. Занимал должности - заместитель командира артиллерийского дивизиона, 35-го гвардейского артиллерийского полка, начальник штаба артиллерийского дивизиона, 35-го гвардейского артиллерийского полка. Был награждён орденом Александра Невского, орденом Отечественной Войны 1-й степени, орденом Отечественной Войны 2-й степени, и медалями.

![]()

![]()

![]()

![]()

Капитан Богопольский Михаил Петрович.

Богопольский Михаил Петрович родился в 1922 году в селе Юзевполь. Село находилось в Первомайском районе Одесской области Украинской ССР. В 1940 году он был призван на службу Сокольническим РВК Московской области в 35 гвардейский артиллерийский полк 1 гвардейской стрелковой дивизии 11 гвардейской армии.

В своих записках про начало Великой Отечественной войны он рассказывает нам следующее.

Начало войны я встретил курсантом Одесского артиллерийского училища имени М.В. Фрунзе. День 22-го июня 1941 года встретил в училище - курсантом второго курса. Утро двадцать второго июня, воскресенье. Тревожная обстановка, носятся посыльные, пробегают нахмуренные, с озабоченными лицами командиры. В десять утра появился командир нашего курсантского взвода лейтенант Погодин, постриженный наголо, куда-то спешит, суетится. Объявил нам, что в 12 - 00 будет важное правительственное сообщение. В двенадцать мы собрались в ленинской комнате у репродуктора, из черной "тарелки" раздался голос диктора и объявил, что сейчас выступит министр иностранных дел Молотов. Раздался взволнованный голос Молотова, и, заикаясь от волнения, он сказал: "Товарищи, сегодня, в четыре часа утра, без объявления войны, внезапно и вероломно нарушив договор, Германия напала на Советский Союз. Подверглись бомбардировке Киев, Севастополь, Минск..." Смотрю на лица товарищей - они сразу стали старше, серьезнее, задумчивые, все сидят погруженные в свои мысли и тревожное чувство опасности закрадывается в душу.

На второй или на третий день войны я попал в наряд - патруль по городу. Шли под командой одного лейтенанта из нашего училища. Одесситы, народ горячий и темпераментный, бегали по городу и с подозрением присматривались друг к другу - искали шпионов. Шпиономания уже охватила Одессу. По городу ползли слухи: "... вчера поймали шпиона в форме милиционера...", ... "... у артистки ... на груди был спрятан радиопередатчик...". То в одном, то в другом месте возникала толпа и начиналась расправа над очередной жертвой, заподозренной этой толпой в шпионаже. Желтые ботинки на ногах - шпион, куртка необычного фасона - это точно немецкий агент. Разбираться некогда, сразу начинался самосуд. В одной из подворотен толпа окружила двух, видимо только что мобилизованных военных в красноармейском обмундировании, но с командирскими знаками различия в петлицах, у одного три "кубаря" - старший лейтенант, у второго - две "шпалы" - майор. Необычная форма сразу привлекла внимание и уже поднимались кулаки для расправы, гнев и рев толпы усиливался. Бледные и испуганные командиры зажатые толпой, пытались объяснить, что их только что призвали, и обмундировали именно так, по причине отсутствия формы для комсостава. С трудом пробились к ним и проверили документы у задержанных. Они смотрели на нас как на спасителей. Пытаемся их освободить, но толпа недовольна, орут: "документы поддельные!", ... " они из одной шайки!", и так далее. Лейтенант остановил проезжавшую мимо грузовую машину, мы все быстро забрались в кузов и, отъехав на соседнюю улицу, простились с "пострадавшими" командирами.

Враг приближался к Одессе и окружал город. Из Одессы мы уходили всем училищем, уже после того как Одесса была отрезана от всей страны, и оставался только один путь - вдоль берега моря, дорога на Николаев, через Херсон. Шли двое суток пешком. У каждого курсанта - винтовка, два подсумка с патронами, бутылка с самовоспламеняющейся жидкостью, чтобы жечь немецкие танки, шинельная скатка, плащ-накидка, на спине - ранец с книгами и конспектами, ведь мы закончили первый курс и ждали экзаменов для перехода на второй - война-войной, а учеба учебой! Мы еще не понимали, что находимся уже в другом мире. Перед выходом училища в пеший поход на Николаев, курсантов построили во дворе, мы ждали выхода к строю начальника училища генерал-майора Воробьева. Надвигались грозовые тучи, сначала закапал мелкий дождь, а потом он превратился в ливень.

Каждый стоящий в строю имел плащ-накидку, но команды одеть их командиры не давали, и мы промокли до нитки, и главное - полные сапоги воды. Можно представить, во что превратились наши ноги за двое суток форсированного марша - волдыри и кровоподтеки. Самых слабых сажали на телегу, но ненадолго.

Пришли в Николаев, пройдя за двое суток 120 километров, и нашу батарею АИР (артиллерийская инструментальная разведка) поместили на четвертом этаже школы, откуда мы видели, как немцы, четыре самолета, с небольшой высоты бомбят строящийся крейсер на Николаевском судостроительном заводе. Подлетели два наших истребителя И-16, но немцы, отбомбившись, отбились от них и улетели домой.

Из Николаева до Никополя нас лихо вез электровоз. Не доезжая до моста через Днепр 50-100 метров, где-то в два часа ночи, наш поезд настиг немецкий двухмоторный бомбардировщик Ю-88, и на бреющем полете, с особой точностью, сбросил на наш эшелон четыре бомбы, которые легли точно по вагонам. Наш вагон уцелел, только крышу немного повредило. Мы начали выскакивать из вагона, а вдоль состава шел генерал Воробьев и кричал: "Осторожно! Провод!" Это сорвало и бросило на насыпь провод высокого напряжения, по которому и ехал наш электровоз. Мы выскочили и сразу стали помогать таскать с насыпи вниз раненых и убитых, в том числе и остатки разорванных бомбами тел. Самолет развернулся и опять на бреющем полетел на наш эшелон, стал обстреливать из пулеметов горящие вагоны, из которых неслись отчаянные вопли раненых и крики женщин и детей, членов семей командиров училища, эвакуированных из Одессы вместе с нами. Спасаясь от пулеметных очередей, я бросился на землю и закрыл голову руками - страх заполз в душу и я замер, тоскливое, ноющее чувство ожидания смерти. Но самолет улетел, сделав свое черное дело... Кто-то из курсантов сказал: "Пошли помогать раненым", и мы вновь полезли на насыпь, к вагонам.

Помню обгоревший труп начфина училища и множество рассыпанных купюр, красных "тридцаток", валявшихся внизу у насыпи.

Длинный ряд трупов - их складывали аккуратно, как в строю. Пришли две санитарки (их привезли из Никополя), и стали бинтовать раненых. Мы с Ваньковым тащили лейтенанта Черных. Голова пробита осколком авиабомбы и кровь хлестала струей. Мы его тащили, а он выл от боли, как зверь.

Это было наше первое боевое крещение, мы увидели - кто есть кто!

Стало светать, и утром перед нами предстала вся печальная картина. Свыше сотни убитых, и еще больше раненых. Из двух вагонов, одного командирского и одного курсантского, вообще никто не уцелел. Нашего преподавателя физической подготовки взрывной волной выбросило за несколько десятков метров, его нашли на берегу Днепра, в болоте, и от контузии его ноги отказали. Из нашего взвода погиб курсант Иноземцев, он стоял на посту на платформе, взрывной волной оторвало борт от платформы и этим бортом Иноземцева и убило.

Вот тогда-то мы поняли, что командир - это не внешняя парадная мишура, красивая форма, скрипящие ремни и хромовые сапоги, а нечто гораздо большее, что дает право командовать людьми, и за что люди, твои подчиненные, поверят в тебя и пойдут, если надо, с тобой на смерть и не бросят тебя в самый критический момент.

Потом нас построили и повели на станцию Никополь, где нас поместили в вагоны. Здесь произошла заминка. Часть курсантов-первокурсников, новобранцы из одесских институтов, отказывались ехать дальше в эшелоне и хотели идти на восток пешком. Первая бомбежка их так напугала, что они боялись ее повторения. Но мы погрузились и нас повезли в Свердловскую область, до станции Сухой Лог, на реку Пышма.

В Сухом Логу занятий фактически уже не было. В холоде и в голоде, - нас никто здесь не ждал и не думал кормить. Уполномоченные от взводов уходили на промысел, мы кормились сами, в основном брюквой, турнепсом и морковью, которые воровали в полях и на огородах у местных жителей. Кто что раздобыл - все шло в общий взводный котел. У меня от такого питания на шее появились огромные нарывы, и только когда нашу группу послали на фронт, в дороге все прошло. В январе нас одели в форму лейтенантов, состоялся выпуск.

После выпуска из училища, нас, восемнадцать москвичей (бывших выпускников московских артиллерийских спецшкол), отправили на фронт через Москву, и в столице все разошлись по домам, с условием - утром собраться на этом же месте, но у меня дома уже никого не было, мои эвакуировались в Ташкент. Приехали мы в начале января 1942 года. На нашу группу было одно направление у старшего - Борисенко, и всех нас, в тот же день задержали комендантские патрули, собрали в комендатуре, посадили на открытую машину ГАЗ, в кузов, и отправили в штаб фронта. В штабе Западного фронта, размещенном в деревне Середа под Волоколамском, нас не задержали и отправили дальше, в 16-ую Армию генерала Рокоссовского. В армейском штабе артиллерии нас спросили: "Кто вы по специальности?", и мы с гордостью ответили: "Аировцы! Засечка батарей противника по звуку их выстрелов!" (АИР - артиллерийская инструментальная разведка). Над нами посмеялись и сказали: "Ваши приборы остались на западной границе, а сейчас нужно защищать Москву огнем!", и меня и еще двоих товарищей "из московской группы" (Ванькова и бывшего старшину Бондарчука), отправили в 537-й пушечный артиллерийский полк РГК. По современным понятиям это был не полк, а всего лишь артдивизион, в этом 537-м ПАПе было 15 орудий, и это были 107-мм орудия, снятые до войны с вооружения из-за изношенности стволов, орудийные нарезы выгорели и при стрельбе снаряды сильно "разбрасывало без адреса".

Фронт. 1942-й год. Прибыли в штаб полка, к командиру 537-го ПАПа полковнику Розову. Полковник был высоким, седым, старым мужчиной, из бывших царских офицеров. Важный, представительный. Начал беседу с расспросов: кто, откуда, что закончили, и предложил на выбор три должности: командир взвода разведки полка, командир огневого взвода и командир топовзвода. По свой непоседливости я спросил: "А что такое командир взвода разведки?", на что последовал ответ: "Пойдешь - узнаешь, вот тебя мы и назначим на этот взвод". Пошел в управление - штаб полка, узнать где же мой взвод? Встретил меня очень приветливый и умный еврей ПНШ-1 Борис Горбатый (после войны я столкнулся с ним в 1954 году в Сочи, он уже был полковником, доктором технических наук и работал в ракетном КБ). Рядом с ним сидели командир полкового топовзвода старший лейтенант Вассерман и командир взвода связи - пожилой мужчина, с седой и давно небритой щетиной, запасник, лейтенант Мороз, до войны - доктор физико-математических наук, виднейший ученый, конструктор дирижаблей. Мороза призвали в армию из запаса, и в ноябре 1941 года он успел побывать два дня в немецком плену, где немцы заставили его таскать на спине свою радиостанцию. Удивительно, что немцы его сразу не расстреляли как еврея, ведь они в этом деле были очень пунктуальны. На ночь его заперли в сарае и тут месторасположение немцев накрыл залп наших "катюш", сарай разбило, немцы стали разбегаться, и в суматохе уцелевший Мороз сбежал и добрался до наших войск, сплошной линии фронта тогда не было. Нашли моих подчиненных, которые как раз пришли в штаб за продуктами с НП - старшина Рыжков, разведчик, грузин Паярели и туляк Алешин. Грязные, закопченные, с "сидорами" за плечами. Пошел вместе с ними получать водку и продукты. Водку выдавали сразу на всю неделю по 6 шкаликов (стограммовые бутылочки) на брата. Нагрузили мешки, пошли на НП. По дороге впервые попал под минометный обстрел - вошли в разрушенную деревню, и вдруг все побежали, стали ложиться в борозды, прятаться в разрушенных строениях, а потом я увидел султаны дыма и услышал резкие звуки разрыва мин. Чувства страха или смертельной опасности я еще не ощущал, и, стоя на дороге, с недоумением смотрел на окружающих, на всю эту суету. Слышу крик: "Товарищ лейтенант! К нам, сюда!" - зовут мои разведчики.

7/2/1942. Первый день на передовой. Пришли на наблюдательный пункт. Из ямы глубиной полтора метра и накрытой сверху жердями и еловыми ветками, вылезли три фигуры - мои артразведчики. Увидев "сидоры" с продуктами и водкой они оживились.

С ходу стали выпивать и закусывать тушенкой и мороженым хлебом. Впервые в жизни выпил стакан водки. Поели, стемнело, заползли в свою яму и на четвереньках залезли в свои углы, засунули на морозе, плотно прижавшись друг к другу. Ночью проснулся - все тело горит от укусов вшей, тошнит от выпитой водки, от холода пробирает дрожь. Вылез из норы на свежий воздух, уже светало. Рядом костер пехотинцев, пошел туда погреться и там встретил лейтенанта, Демидова из нашего училища, он попал в минометный полк и его НП было рядом с нашим. Полезли с ним в окопы пехоты - на опушке леса из снега были сделаны траншеи и там, еле двигаясь, сидели пехотинцы, обмороженные, заросшие, грязные, с красными от бессонницы глазами и потухшими взглядами безразличными ко всему людей - чувство опасности притупилось и наступало полное безразличие - скорей бы уж хоть какой-нибудь конец.

Я подобрал на дне траншеи винтовку СВТ с оптическим прицелом, и мы, с другом по училищу, полезли к амбразуре, посмотреть на немцев. Я надеялся, что смогу кого-нибудь подстрелить. Немецкая траншея находилась недалеко, метров 100-150 от нас, и также была сделана из снега. Были видны головы передвигающихся по траншее немцев, постреливал пулемет. Я пристроил винтовку и произвел два выстрела, но винтовка не была пристреляна и вряд ли я точно попал. После моих выстрелов сразу начался минометный обстрел, мины стали рваться вверху, в ветках деревьев. Треск, дым, вой осколков и летящих мин. Мы залегли в лесу. Минут через пятнадцать обстрел закончился, я осторожно приподнял голову и стал взглядом искать своего товарища - лейтенанта Демидова, но его нигде нет. Поднимаюсь, подхожу к тому месту, где он залег, и вижу перед собой разорванные, искромсанные взрывом остатки человека.

Был человек... и нет его...

Так для меня началась война на передовой.

Наступление. Февраль 1942-й год.

Нас перебросили на поддержку 20-й Армии, которой командовал печально известный генерал-лейтенант Власов. В течение трех недель беспрерывно атаковали деревню Петушки (об этой деревне и о кровопролитных и безрезультатных боях за нее писал Эренбург). Каждый день на исходные позиции подводили свежую стрелковую бригаду, придавали ей 3-4 танка, и, после хилой десятиминутной артподготовки, пехоту поднимали в атаку. С НП было хорошо видно, как вдоль залегшей в снегу стрелковой цепи ходил с пистолетом в руке командир роты, пинал в зад то одного, то другого лежащего бойца и хрипло кричал: "Вперед, твою мать!" Грозил пистолетом, поднимал одного, переходил к другому, и пока поднимал его, первый снова залегал в снегу. Все это происходило на открытом поле, густо простреливаемом автоматным, пулеметным и минометным огнем противника. Командиров рот и взводных хватало ненадолго. Командир роты на моих глазах основательно "заряжался" водкой, это придавало ему храбрости, но бессмертных там не было, и пуля или осколок непременно находили его. Пехота до наступления темноты лежала на снегу перед рядом колючей проволоки, ночью уцелевшие сами выползали назад, а санитары вытаскивали раненых, тех, кто не успел окоченеть на морозе. Помню восковое лицо заросшее редкой бороденкой пожилого солдата. Глаза закрыты, стонет и приговаривает: "Боже мой, боже, как больно!" Собаки тянут волокушу, рядом идет санитарка и говорит: "Безнадежный, в живот ранен, а вот еще жив". Почти месяц пехота штурмовала эти проклятые Петушки и все в лоб. "Нейтралка" была завалена телами наших погибших бойцов.

Деревню так и не взяли, а когда весной стал таять снег, то из-под него на нейтральной полосе появилось столько трупов, что от приторного запаха, сладкого смрада разложения стало невозможно дышать, и, не сговариваясь, и мы, и немцы, стали убирать трупы с "нейтралки". Стрельбы не было. Молчаливое перемирие.

В марте начальство решило изменить направление наступления, удар намечался в нескольких километрах правее от Петушков, в районе деревни Крутицы. Ночью мы копали новый КП и НП на опушке леса. Немцы были совсем рядом, стреляли трассирующими и разрывными пулями, и когда пули рвались, попадая в деревья, то создавалось впечатление окружения - стрельба со всех сторон. Земля промерзла на 50-70 сантиметров, и ее долбили ломами всю ночь. У нас был разведчик Василенко, бывший шофер, который напившись разбил машину, был осужден трибуналом на 10 лет и его прислали к нам, искупать вину кровью. Здоровый как медведь, он всю ночь без отдыха махал ломом и киркой. К утру успели положить один накат, накрыть его ветками и засыпать землей. НП оборудовать не успели - выкопали ровик на одного человека и накрыли его несколькими бревнышками.

Я ушел на НП и стал смотреть в стереотрубу. Рассвело, и на снежном поле в 300-400 метрах от нас стояли два немецких ДЗОТа. Амбразуры закрыты щитами, поднимается дым из труб - гарнизон топит печи. Немцы заметили движение на опушке леса и усиленно ее обстреляли из пулеметов и минометов, изредка рявкала немецкая "корова" - крупнокалиберный миномет. Разрывы слышны недалеко, мины рвутся с хрустом, пахнет дымом, осколки пролетают с визгом и воем. Командир полка вызвал меня на КП и вновь делает мне выговор за плохо оборудованный КП, сквозь накат сыплется земля от близких разрывов.

Согрелся, поел, потянуло ко сну, но не тут-то было, командир вновь послал меня на НП - приближалось время начало артподготовки. Перебежками добираюсь до своего наблюдательного пункта и вижу, что в него, во время моего отсутствия, попала мина и осколками искромсало всю ячейку, разбросало накат, побило в нескольких местах стереотрубу. Восстановил связь, доложил комполка о прямом попадании в наблюдательный пункт.

Нет худа без добра. Вызвал комполка для нагоняя - накормил и уберег от смерти. Наступление на Крутицы организовали посолиднее, чем на Петушки. Подтянули свежую дивизию из Сибири, все в валенках и полушубках, а не в ботинках с обмотками и шинелишках, как в стрелковых бригадах. Поддерживали наступление стрелков танкисты из бригады Катукова. Артподготовка началась ранним утром. Снарядов не хватало и их лимит был крайне ограничен. Орудия у нас были старые, изношенные и попытки попасть из них в ДЗОТы ни к чему не привели. Артподготовка закончилась минут за десять, вперед пошли четыре танка Т-34, а за ними стрелки - сибиряки. Танки пытались своим огнем разрушить ДЗОТы, но неудачно, и танкисты укатили вперед, в деревню Крутицы. В стереотрубу было видно, как открылись амбразуры ДЗОТов и пулеметчики стали поливать огнем наступающих. Пехота залегла, ее отсекли от танков. ДЗОТы давить было нечем и вновь полилась кровь солдатская.

Немецкая артиллерия сосредоточила огонь по опушке и по нашей залегшей пехоте. Очередная атака не удалась.

Два танка из четырех немцы сожгли, а два других вернулись помятые и изуродованные на исходные позиции.

И снова я смотрю в двадцатикратную стереотрубу, и вижу лица немцев, что безнаказанно строчат по Руси из пулемета. Рассеивание наших снарядов такое, что попадание в ДЗОТ или в блиндаж - редкость, то перелет, то недолет, а снарядов дают минимум. И то радость, когда напуганные артогнем немцы закрывают амбразуру, и наша пехота не несет потери.

Июль 1942-й год. Старший офицер батареи 107-мм пушек 537-го ПАПа. Полк переброшен подо Ржев. Командиром батареи был бывший инженер - шахтер Морозов, а политруком - Шишкин из Новозыбкова.

Огневые позиции батареи на опушке леса в районе деревни Броды. В моем подчинении два расчета 107-мм пушек, командиры орудий - Копцов и Полещук. Командир огневого взвода, впоследствии погибший рязанский парень, лейтенант Григорий Горбунов. Стрельбу ведем только с кочующих позиций, удаленных от основной на 1,5-3 километра. Их у нас несколько, и с каждой ведем стрельбу не более чем 10-15 минут, ибо немцы успевают засечь месторасположение наших орудий по звуку их выстрела, передают координаты своим огневикам, ведущим контрбатарейную борьбу, и те не медлят с огневым налетом. Причем, немцы, не в пример нам, не сидят на голодном снарядном пайке и выпускают сотни снарядов. Любимой позицией для кочующего орудия был огневая, оборудованная на болоте. Орудия ставили на щиты, уложенные на болотистый грунт, сделали гать для выезда на огневую и спокойно вели огонь, пока немцы нас не засекали, но скорее всего, когда немцы наносили на карту наши координаты, то получалось, что огонь ведется из болота, и они считали, что ошиблись в засечке и не вели ответного огня на подавление наших орудий. Но на третий или на четвертый раз они застигли нас на огневой и произвели сильнейший артналет. Спасло нас то, что снаряды попадали в болото, вокруг орудия, глубоко уходили в трясину, ибо взрыватели были поставлены на фугасное действие и получался "камуфлет" - мощности взрыва не хватало чтобы выбросить грунт сверху и взрыв был "подземным", внутри болота. Но часть снарядов успевала разорваться и наверху, что заставляло нас "пахать носом землю" и переживать неприятные минуты.

Лето 1942 года. Только что зачитали приказ №227, где прозвучали суровые, горькие, но справедливые слова упрека в адрес беспрерывно отступающей, истекающей кровью и потом, полуразвалившейся армии. Остановиться, закрепиться, не отступать больше без приказа ни на шаг - вот главная задача. Настроение подавленное, на сердце тревожно, одолевают беспокойные мысли. Немцы под Сталинградом, наши разбиты, окружены и пленены под Харьковом, где пропали мои товарищи по Одесскому артучилищу: москвич и друг по специальной артиллерийской спецшколе лейтенант Володя Яковлев и наш замечательный училищный запевала Шевчук. Идем из штаба полка к себе в дивизион с товарищем по училищу Лёшей Ваньковым, племянником будущего маршала Баграмяна. Очень памятен наш разговор, помню его почти дословно. Жаркий день, медленно идем по пыльной дороге и каждый погружен в свои мысли, мы только что поставили свои росписи под зачитанным приказом №227, где через строчку грозно звучит - "за отход без приказа - расстреливать на месте!"... "паникерам и трусам - смерть!"... "явно преступных приказов не выполнять, а отдавших такие приказы - под расстрел!", и так далее. Приказ Сталина - живого бога на земле... Леша остановился, и взволнованно сказал: "Знаешь, Миша, я только сейчас по-настоящему понял, какой Сталин великий человек, действительно, необыкновенный, гениальный, с железной волей. Я раньше считал, что это все пропаганда". Под впечатлением приказа и обстановки на фронте - "над Родиной нависла смертельная опасность!" - слова очень и очень тревожные, необычные для нашей печати, обсуждаем худший вариант - если немцы захватят Москву, что будем делать? Решили не сдаваться и драться до последнего, вплоть до партизанских действий на Урале, если развалится армия.

Фронт. 1943-1944 годы. Весна 1943 года. Сожженная деревня под Ржевом. На пепелище, с торчащими трубами печей, нашел с товарищами чудом уцелевшую раму от иконы, изъеденную жучком, старинную, отполированную от долгого употребления. Она оказалась с двойным дном. Самой иконы не было, ее, видимо, забрали хозяева или солдаты, проходившие через деревню раньше нас. Но в задней части рамки, закрытой на крючок, лежали Георгиевский крест и две царские медали "за Севастополь". Невольно сжалось сердце от боли и обиды за горемык, живших здесь в убогих, бедных, вросших в землю деревянных избах, имевших минимум средств к существованию, всю жизнь работавших и добывавших в поте лица своего хлеб насущный, и ничего не получавших за свой труд в колхозах, все их благополучие зависело от клочка земли у дома - приусадебного участка.

...И вновь полное разорение и опять хозяин защищает грудью свой родной угол, и опять придут на пепелище немногие из оставшихся в живых и вновь бросят в землю семена, окропят землю своим потом и трудом - и возродится жизнь. Весна 1943 года. Штатную должность старшего на батарее сократили и нас отправили в Козельск, во фронтовой резерв. Я подружился с Вадимом Симоновым, это был такой красавец, какого только в кино надо было снимать. Пришел Вадим, и мы уехали обратно в Козельск, чтобы не попасть в штрафную роту за дезертирство. На следующий день нас с Вадимом отправили в 1-ую гвардейскую Московскую мотострелковую дивизию, наступавшую в районе реки Вытегра. В штабе 35-го гвардейского артполка нам сказали, что свободны две должности - командира 7-й батареи и начальника штаба дивизиона. Вадим пошел в командиры батареи, а я стал начальником штаба 3-го дивизиона 35-го гв. АП.

Зима 1943 года. 537-й артполк стоит под Ржевом, наши войска в обороне, зарылись в землю. Наша норма снарядов - 3 штуки в день на батарею! А немцы не жалеют ни мин, ни снарядов. Штаб 22-й Армии, в которую мы входили, передислоцируется под Старую Руссу. От нашего полка выделяют две автомашины в распоряжение штаба артиллерии 22-й Армии и меня назначают сопровождающим. Прибываем в штаб армии и вместе со всем составом штаба артиллерии едем своим ходом на новое место дислокации. Дорога тяжелая, то и дело приходится расчищать ее от снежных заносов. Не доезжая Осташкова, попали в грандиозную пробку на дороге - единственное шоссе, стиснутое снеговыми стенами, забито техникой на десятки километров. Машины стоят в два ряда и попытки освободить дорогу для встречных колонн то и дело срываются, машины норовят проскочить по освобожденной левой части дороги, но вновь встречный поток машин и опять все встало. Так продолжалось, пока не приняли самых суровых мер - "за нарушение правил движения - расстрел на месте!" В пробке просидели двое суток. Немецкие самолеты-разведчики беспрепятственно летали над нами, все фотографировали, так что о готовящемся наступлении немцы уже знали задолго до его начала, и этот факт предопределил его провал. Прибыли на место, в населенный пункт, где сохранились дома. Меня вызывают в штаб артиллерии и объявляют, что машины оставляют себе, а меня отправляют в новую часть под Старую Руссу. Такого подвоха я не ожидал и стал с возмущением возражать, просить, чтобы меня отпустили назад вместе с машинами в мой полк. Но начальник штаба артиллерии армии строго прикрикнул на меня и приказал отправляться в отдел кадров за направлением в новый полк. Я понял, что спорить бесполезно и решил действовать. Вышел из дома, подошел к машинам и приказал шоферам немедленно разворачиваться. Машины двинулись на разворот, в этот момент из дома выскочил полковник, и, хватаясь за пистолет, истошно орал: "Стоять! Стоять!". Но мои машины, дав полный газ, укатили из деревни. Нам предстояло проехать от Старой Руссы через Осташков, Медное, Торжок, Калинин, в район Волоколамска. У одного из водителей в машине оказалась карта 1:500000, и она нам очень пригодилась, по ней мы проложили маршрут движения в свою часть. Но где взять горючее? В кузове одной из машин стояла пустая двухсотлитровая бочка из-под бензина. По пути, на дорогах, были организованы заправочные станции для автобатальонов. К первой станции мы подъехали предъявив старую путевку - от деревни Боры до места размещения штаба армии, и там нам, не глядя, шлепнули печать и выдали норму бензина (кажется, 40 литров). Мы осмелели, и стали подъезжать к каждой заправочной и там, увидев печать предыдущей заправочной станции, нам без звука давали бензин. Вскоре мы заполнили бочку и все канистры, не говоря уже о баках наших автомашин. Но в Калинине, где мы подъехали к очередной заправочной, нас застопорили и разглядели "липовую" путевку, и пока бдительный заправщик пошел к начальству с нашей путевкой, мы рванули из города и дальше ехали на тех запасах горючего, которые мы успели сделать раньше. Питались продуктами, которые по пути следования выменивали у местных жителей на бензин, который очень ценился, наряду с мылом и сахаром. Бензин использовался для освещения - в коптилки заливали бензин и насыпали соль, чтобы он не вспыхнул. Мы приехали в свою часть и нашему появлению все очень удивились, а командир полка был даже раздосадован, он, оказывается, негласно договорился со штабом артиллерии 22-й Армии, где сам раньше служил, о том, что подарит им две автомашины. И тут эти машины вернулись!

Но: делать нечего и я вновь оказался на своей батарее.

Февраль.1943-й год. Ржев - Погорелое Городище. Непролазные грязные дороги. Голод. С великой радостью встречаем каждое ранение, или, еще лучше, если убьет проезжающую мимо лошадь, запряженную в телегу. Как только она падает, так со всех сторон бегут с топорами, раскраивают тушу на куски, несут по землянкам, к кострам, и варят конину. И мы жевали конскую ногу, как жесткую резину, разжевать ее было невозможно.

Много раз атаковали хутор перед Зубцовом и не могли его взять. Объявили набор добровольцев перед очередной атакой, агитировали в каждой батарее. Я вызвался. Наскребли из полка человек шестьдесят. Утром, после артналета, пошли в атаку на высотку, с которой стрелял пулемет. Когда ворвались в траншею, то увидели сидящего у пулемета "фрица", он расстрелял все патроны и сидел, озираясь по сторонам и глядя ненавидящим взглядом. Когда подошли к нему, то он, с криком "Русише швайне!", кинулся на нас со штыком в руке, но пуля утихомирила его навеки.

После освобождения города Ржева Богопольский Михаил Петрович с своими однополчанами с боями дошёл до Кенигсберга. Кратко его боевой путь отмечен следующими вехами.

Декабрь. 1943-й год. Бои под Новосокольниками. Дороги - сплошное месиво грязи, воды и снега, разбитые, одни колдобины. Погода мерзкая - пронизывающий холод, мокрый снег, туманы. Высушиться негде, места нам достались безлесные, бедные.

1943-й год. 35-й гвардейский артиллерийский полк. Впереди нас ждали очень кровавые бои под Новосокольниками, Невелем, и тяжелейшие кровопролитные бои за высоту 174,6 под Идрицей. Мы еще долго воевали за высоту 174,6 у населенного пункта Идрица, и так ее не взяли.

Зима 1944 года. Бои за город Городок под Витебском.

Самые мрачные воспоминания о войне связаны с боями под Витебском. Зимой наступали в районе Витебска, в направлении на Сиротино. Дивизия шла во втором эшелоне 16-й Армии, вслед за 11-й гвардейской. Шли к переднему краю на смену частей, и чем ближе подходили, тем больше были видны следы кровопролитных боев.

Невольно вспомнил, как под Дорогобужем на его глазах взлетел на воздух заминированный перекресток шоссе, через несколько дней после ухода немцев. Взрыватель замедленного действия. Огромная воронка. Десятки погибших. Мы не доехали до этого перекрестка всего 100 метров, как раздался взрыв.

Весна - лето 1944-го года. Далее нам пришлось совершить долгий и тяжелый переход из-под Невеля к Орше и участвовать в прорыве в направлении шоссе - Минск-Москва. Немцы знали о готовящемся наступлении и направлении главного удара вдоль шоссе, и провели контрартподготовку. Тогда наше командование решило наступать с направления Осинстрой, где шла старая узкоколейка для вывоза торфа с разработок.

Прибалтика встретила нас крайне недружелюбно. Запомнился бой нашего дивизиона с немецкими танками в районе села Гродек. Там ранило в ногу лейтенанта Перова и одного офицера из СМЕРШа. Подошли к границам Восточной Пруссии в районе Шелуппеннен - Пилькаллен. К этому моменту меня уже назначили командовать 2-м артиллерийским дивизионом полка.

Подошли к городу Гольдап и озеру Гольдапензее. Рядом с городом располагался густой лесной массив, а в нем, в окружении высокого железного забора, находился охотничий замок самого Геринга. Все дорожки в лесу были асфальтированы, на пересечении дорожек стояли вышки для охотников. Лес был полон дикими зверями: олени разных пород, лоси, кабаны, фазаны и другая живность. Егеря выгоняли зверей на дорожки, и Геринг с вышки их стрелял. Когда мы захватили замок, то, как нам рассказывали позже, Геринг пришел в ярость и послал на нас танковый корпус названный его именем "Герман Геринг". Этот корпус атаковал нас на марше у деревни Вальтеркемен. Бой был тяжелый и кровавый, немцы отсекли и окружили Тацинский танковый корпус и 11-ую гвардейскую стрелковую дивизию, которые уже захватили город Гумбинен и шли на Истенбург.

Восточная Пруссия. Ноябрь - декабрь 1944-й год. Назначен командиром 2-го дивизиона, того же 35-го гвардейского артполка. Дивизион состоял из двух четырех-орудийных батарей 76-мм пушек и четырех-орудийной батареи 122-мм гаубиц.

К октябрю - ноябрю 1944 года, после прорыва в Восточную Пруссию, после тяжелых встречных боев, фронт стабилизировался, и мы стояли в обороне южнее Шталлупененна, но в ноябре готовилась операция по прорыву немецкой обороны чуть севернее нас, в районе города Пилькаллен. Прорыв под Пилькаленном все же удался, но только с третьей попытки и большой кровью.

Декабрь 1944-й год. Прорыв немецкой обороны на реке Дайме.

После прорыва обороны под Пилькаленном в наступление пошли быстрым темпом, так как немцы, державшие позиции были полностью деморализованы. Пехоту свернули в походные колонны, и мы оказались в колонне 11-й гв. СД нашего 16-го СК. Двинулись впереди и подошли к реке Дайме, на которой у немцев проходила заранее подготовленная оборонительная линия с железобетонными ДОТами, дерево-земляными огневыми точками, сетью траншей и минных полей, рядами проволочных заграждений. К немецкой обороне подошли в походных колоннах, и тут голова колонны подверглась внезапному обстрелу.

Январь 1945-го года. Штурм города Веллау. После прорыва обороны немцев на реке Дайме наше продвижение шло успешно, но при подходе к крупному опорному пункту городу Веллау, оно приостановилось. Оборону противника держали не только регулярные полевые войска, но и много людей в гражданской одежде из числа местных жителей - бюргеров, бежавших из своих приграничных имений. Оборона полевая - траншеи полного профиля и ДЗОТы.

Январь 1945-го года. Район населенного пункта Грюнвальд. Господский двор Кеммерсбрух. Грюнвальд нельзя было назвать деревней, ибо деревень в нашем понимании, в Германии, да и во всей Европе - нет. Сельские населенные пункты по внешнему виду построек, культуре, благоустройству, состоянию дорог и всему жизненному укладу - это кусочек города. Добротные кирпичные дома под обязательной островерхой черепичной крышей, часто двух или трехэтажные, располагаются в садах, все ухожено и вычищено, все подсобные постройки, вплоть до курятников, свинарников и коровников - из кирпича или камня. Внутри все по последнему слову: автопоилки, механизированная уборка навоза, хранилища для урожая и кормов. Везде изобилие скота, свиней, птицы - все высшего, невиданного у нас качества. В сельских домах изысканная городская обстановка, хрусталь, стекло, мебельные гарнитуры красного дерева, серебряные вилки и ножи, фарфоровые сервизы. Вот уж где не было различия между городом и деревней. Дорога к населенному пункту Грюнвальд и господскому двору Кеммерсбрух шла лесом, и только перед самим Грюнвальдом она поднималась вверх, на открытое место. Вот именно здесь нас и ждала засада.

1945-й год. Бой за Виккбольд. Запомнился бой за винзавод Виккбольд, расположенный в семи километрах от южной окраины Кенигсберга. Пехота и уцелевшие самоходки врываются на окраину Виккбольда и прежде всего все стремятся попасть в подвалы винного завода. Стали строчить из автоматов по рядам винных бочек, и через пулевые отверстия сразу захлестали, потекли струйки вина. Солдаты подставляли котелки, пилотки, каски, ладони, пили прямо из под струи.

Наполнялись ведра, канистры, а запасливые старшины заливали вино в бочки из под горючего. Мертвецки пьяные солдаты бродили по подвалу, тыкаясь в разные стороны, как "слепые котята" и, не дойдя до выхода, валились на залитый вином пол. Уровень разлитого из бочек вина уже доходил до щиколоток, и немало пьяных просто захлебнулось. Но никто не обращал на это внимания, все были заняты "делом", либо пили, либо заготавливали вино впрок. В разгар этого буйства на территории винзавода появился какой-то генерал-майор и, увидев, что здесь творится, после нескольких попыток привести многолюдную пьяную толпу в чувство, приказал затопить винзавод. Приказ был выполнен. Кто на своих ногах оттуда не смог выбраться, так там и остался навсегда.

Кенигсберг. Подошли к Кенигсбергу, но взять с ходу этот город-крепость мы не смогли. Кенигсберг защищали мощные форты - железобетонные крепости, уходящие под землю на три этажа вглубь. Мощные сооружения, между этажами вниз уходили трехметровые своды подземелий, кругом 10-20 метровые каналы с водой, форты утыканы амбразурами для всех видов оружия.

Кенигсберг был окружен мощными фортами, а в промежутках между ними многочисленные железобетонные огневые точки. Очень мощная крепость. Мой НП располагался на чердаке двухэтажного дома, и впереди, в 600-800 метрах, находились длинные каменные одноэтажные здания.

Штурм Кенигсберга. В мой наблюдательный пункт на чердаке двухэтажного дома попал 305 мм бронебойный снаряд с донным взрывателем. Снаряд пробил крышу, два этажа и упал в подвал между мной и командиром второго дивизиона, мы как раз в тот момент спали в подвале на полу рядом. Но к нашему великому счастью снаряд не разорвался, иначе бы от нас остались бы клочки, или бы мы совсем испарились. Повезло, в который уже раз я ушел от верной смерти. Седьмого апреля начался решительный общий штурм Кенигсберга. Перед штурмом город подвергся мощной атаке авиации союзников, и большинство зданий было стерто с лица земли. Вся жизнь в городе протекала в подвалах разрушенных зданий, соединенных между собой подземными ходами и траншеями. Девятого апреля мы оказались в центре города, вблизи старинного полуразрушенного замка, где оставшиеся в живых солдаты и офицеры вермахта продолжали оказывать сопротивление, несмотря на то, что командующий гарнизоном и обороной города генерал Ляш уже отдал приказ о капитуляции. После отдачи этого приказа о сдаче в плен, мы оказались в большом укрытии - "блиндаже", где находилось свыше сотни вооруженных автоматами, пулеметами и "фаустпатронами" немцев. А нас там всего было человек двенадцать. Но немцы народ дисциплинированный, по моей команде они молча стали выходить с поднятыми руками из блиндажа, оставляя оружие на месте. После организованного выхода строились в колонну, и с белым флагом, сделанным из простыни, шли в наш тыл, сдаваться дальше.

За участие в боевых действиях Богопольский Михаил Петрович был награждён орденом Александра Невского, орденом Отечественной Войны 1-й степени, орденом Отечественной Войны 2-й степени, и многими медалями. В интернете можно посмотреть наградные документы ветерана и многое узнать о его боевых подвигах.

В конце своих воспоминаний ветеран, оглядываясь назад, пытается ответить на вставшие перед ним вопросы. Чем можно объяснить возникшее братство людей, именующих себя ветеранами? Они не так уж долго были рядом в свою юношескую пору - четыре года шла война и мало, очень мало кто пробыл бок о бок все эти четыре года, хватало иногда и месяца, а то и недели, чтобы стать беспредельно близкими людьми. А потом перед каждым пролег длинный жизненный путь: изначально была жажда забыть все страшное и чудовищное, что было на войне. Оставшиеся в живых несли груз невольной вины перед безвинно погибшими в небывалой битве народов. Было слишком тягостно вспоминать войну, требования дня властно направляли к необходимости обретать мирную профессию, создавать семью, растить детей и приходили в наши будни и заботы иные люди, сменяя тех, с кем пришлось делить тяжкую окопную жизнь. Но годы...

Прошли огромные годы. Многих согнули болезни, старость была уже видна, и, вот, в эту пору потянулись мы к тем, кто был когда - то рядом, смотрел вместе с тобой в глаза грохотавшей железом и огнем смерти, мы все потянулись друг к другу, прощая разность взглядов, обретенных в долгом пути, перемену характеров, многое, очень многое, прощая, во имя памяти о нашей молодости, крещенной огнем.

Источники:

1. ГОРОД.ТОМСК.РУ.

![]()

2.

ЯПОМНЮ.

![]()

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.