Уроженцы Ржева отец и дочь Мотовы. (О спец-лагере для военнопленных №48).

Эта история посвящена Татьяне Васильевне Мотовой и её отцу, уроженцу Ржева Василию Васильевичу Мотову, который прошел две войны: Финскую и Великую Отечественную, лечил пленных немецких генералов и всегда считал, что для постановки правильного диагноза надо знать условия жизни больного.

Огромное количество попавших в ходе Второй мировой войны в плен вражеских солдат и офицеров делало необходимым создание условий для их размещения.

Мотов Василий Васильевич. (13.12.1888 - ?) майор мед. службы.

В начале 1943 года сразу после Сталинградской битвы, когда были взяты в плен генерал-фельдмаршал Паулюс и другие немецкие генералы, Василия Васильевича отозвали с фронта в Москву, где начальник медотдела Главного управления по делам военнопленных Стрижев объявил ему о назначении его начальником санчасти лагеря № 48 для пленных генералов в Чернцах. В качестве медсестры В. Мотов в Чернцы взял с собой дочь Татьяну, которая работала в прифронтовом госпитале.

До этого события в мае 1943 года в суздальский лагерь - монастырь доставили Фридриха Паулюса, взятого под Сталинградом. Не смотря на то, что звание фельдмаршала Паулюсу было дано для того, чтобы он не сдался в плен (в радиограмме Гитлера говорилось: «Еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен»), Паулюс, понимая всю безвыходность положения, сдался.

Он жил отдельно от остальных пленных, в меблированной комнате.

персоналом лагеря вел себя корректно и вежливо, без тени заносчивости. Хотя поведение некоторых пленных немецких офицеров в этом смысле разительно отличалось - они выдвигали претензии, требовали к себе особого внимания и даже почтения. Были и откровенные нацисты, которые отказывались сотрудничать, вели в плену себя высокомерно.

Во время нахождения Паулюса в Суздале в монастыре, в июле 1943 года к нему приезжал Вильгельм Пик, будущий первый президент Германской демократической республики. В то время формировался национальный антифашистский комитет «Свободная Германия», в котором объединялись пленные офицеры немецкой армии. В офицерской среде все по-разному относились к этой организации. Многие считали ее членов предателями, нарушившими присягу. И Пику пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить Паулюса вступить в союз. Его удалось уговорить лишь спустя полтора года. Паулюс имел авторитет в верхушке немецкого командования, потому вступление фельдмаршала в антигитлеровское движение могло склонить на его сторону значительное число высокопоставленных офицеров.

В Суздале Паулюс находился в течение двух месяцев. Вскоре стало известно о секретном приказе Гитлера выбросить десант, выкрасть фельдмаршала Паулюса и судить его в Германии по суровым законам военного времени. Поэтому его перевели вглубь страны, в лагерь который был окружён колючей проволокой и надёжно охранялся. Контактов с местным населением не допускалось. Но режим содержания был мягким. Пленных никто не избивал и не пытал. У каждого генерала был ординарец из числа бывших своих солдат. Поварами были пленные итальянцы. В рацион питания входили мясо, сливочное масло, сыр, белый хлеб. По праздникам выдавали пиво. Генералам разрешалось ходить в своей военной форме со знаками различия, получать в посылках из дома шоколад, кофе, чай, мармелад, сигареты, одеколон.

Лагерь для военнопленных № 48 находился в селе Чернцы Лежневского района Ивановской области. Он размещался на территории бывшей усадьбы Воротынских. После революции помещичью усадьбу переоборудовали под санаторий для железнодорожников - «Санаторий имени Войкова». Далее в 1943 г. его для специальных целей арендовал НКВД. С лета 1943 г. в лагере № 48 Управления по делам военнопленных и интернированных лиц НКВД СССР содержалось более 400 офицеров высшего командного состава немецкой и японской армий, это был первый «генеральский» лагерь на территории СССР.

После дня Победы 9 мая 1945 года в лагерь перевели из Красногорска ещё 120 немецких генералов. Позже прибыли японцы: бывший командующий Квантунской армией Ямада, молодой принц Коноэ. Контингент пленных вырос до 250 человек. А в январе 1947 г. этом лагере уже находилось только 223 пленных генерала, из них 175 немцев, 35 венгров, 8 австрийцев, 3 румын, 2 итальянца.

Всё это время начальник санчасти лагеря Василий Васильевич Мотов был в отношении всех пленных предупредителен, деликатен и дипломатичен, не раз шел на конфликт с лагерным начальством, когда речь заходила о возможном отступлении от правил содержания военнопленных, предусмотренных международными соглашениями. Если было необходимо он никогда не боялся признать свою слабость перед каким-либо сложным случаем, привлекал для консультаций знакомых профессоров Ивановского мединститута. Он всегда считал, что для постановки правильного диагноза надо знать условия жизни больного, постоянно работал над совершенствованием методов диагностики, разрабатывал новые методы лечения, в частности сложных переломов костей. В 1944 г. за свою работу Василий Васильевич был награжден орденом «Знак почета».

Мотовский дом, в нём жил Василий Васильевич Мотов, который лечил Фельдмаршала Паулюса. Лежневский район, Чернцы.

Больше года, с июня 43-го по август 44-го, фельдмаршал Паулюс с другими высокопоставленными немецкими, румынскими и итальянскими генералами содержался в лагере особого назначения № 48 для военнопленных.

Бывший командующий 6-й армией вермахта Фридрих Паулюс в плену.

Комплекс бывшего лагеря располагался на высоком берегу реки Ухтохма, на северной окраине села, в окружении тенистого парка (рис. 1) и плодовых садов.

Территория усадьбы представляет в плане правильный прямоугольник. Перпендикулярно к фасаду главного дома и к центральной аллее расположен спуск к реке, что можно увидеть ещё на карте 1775 г. (рис. 2).

В мае 1943 г. в бывшей барской усадьбе началась подготовка к приему первой партии военнопленных. Согласно приказу НКВД СССР № 00689 «О расширении существующей сети и строительстве новых лагерей НКВД для военнопленных и спец-контингента» в течение очень короткого времени территорию бывшего санатория окружили высоким трехметровым забором, с обеих сторон которого располагалась двухметровая вспаханная полоса и колючая проволока - так называемый предзонник. В рапорте И.А. Петрова и начальника УКВ (Управление конвойных войск) В.М. Бочкова на имя Л.П. Берии «О состоянии охраны военнопленных генералов» сказано следующее: «Для выхода с территории лагеря устроены одни ворота и одна калитка, у которых круглые сутки дежурят вахтеры. По периметру забора устроены вышки, на которых днем и в светлые ночи несут службу конвойные войска. С наступлением темноты и до рассвета внутри территории лагеря несет службу патруль».

При подготовке лагеря к приёму военнопленных проводился ремонт жилых и хозяйственных построек, оборудована медсанчасть со стационаром и библиотека.

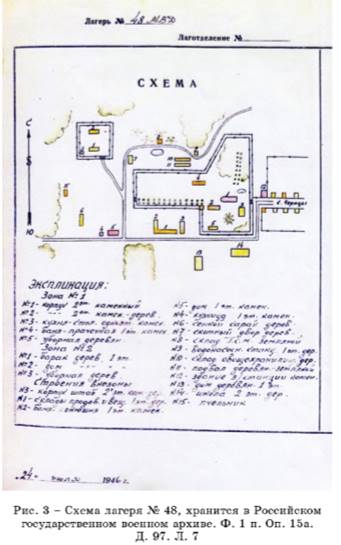

Площадь, занимаемая лагерем, была весьма внушительна. В «Характеристике» лагеря от 26 июля 1946 г. начальник лагеря подполковник В.С. Худяков пишет: «Занимаемый лагерем жилой фонд состоит из двух зон: № 1 и № 2. Зона № 1 имеет два двухэтажных корпуса, из них первый - каменный, второй - каменно-деревянный, в которых размещены военнопленные генералы. Корпуса № 1 и № 2 первой зоны имеют комнатную систему с одноярусными койками. Первый корпус вмещает 110 человек, второй - 100. Зона № 2 имеет один деревянный бревенчатый барак и один деревянный дом вместительностью 190 человек, оборудованные нарами вагонного типа. Амбулатория лазарета оборудована на 12 коек, кухня и столовая - на 500 обедов и на 150 посадочных мест. Баня - прачечная - дезокамера вмещает 50 человек и 200 кг белья в сутки. Также лагерь имеет собственную пекарню производительностью 1 тонна хлеба в сутки; овощехранилище на 120 тонн, два дома для личного состава, один подсклад и один вещевой склад. Отопление помещений печное, освещение электрическое. Имеется собственная электростанция на 20 кв. Водоснабжение - водопровод, дебет воды достаточный» (рис. 3).

«Генеральская» зона тщательно охранялась ротой 243-го Ивановского конвойного полка войск Московского военного округа. Доступ в зону осуществлялся через специальный пропускной пункт, туда могли попасть только представители лагерной администрации, работники оперативного отдела и медсанчасти, переводчики. Вторая зона находилась в 150 м от «генеральской». Она тоже была огорожена, но пропускной режим в ней был гораздо мягче. В подготовке лагеря активное участие приняли солдаты хозяйственной роты, отобранные из числа «сознательных» военнопленных немецкой, итальянской и румынской армий. Это же подразделение поставляло кухонный и обслуживающий персонал, а также ординарцев для генералов. Подполковник В.С. Худяков в «Характеристике» указывает: «Содержащиеся в лагере военнопленные солдаты работают по обслуге лагеря, в виду того что лагерь является не производственным и состоит из генеральского состава военнопленных».

Для работы в генеральской зоне отбирались офицеры советской армии, кадровые работники НКВД. После массовых репрессий конца 30-х гг. явственно ощущалась проблема с переводчиками. В основном это были молодые люди, владевшие языком лишь в объеме программы вуза. Еще до прибытия первой партии военнопленных с ними проводились занятия по совершенствованию уровня владения языками и ознакомлению с историей и культурой стран-участниц германского блока.

3 июля 1943 г. в лагерь прибыла первая партия военнопленных. В рапорте И.А. Петрова и начальника УКВ В.М. Бочкова на имя Л.П. Берии «О состоянии охраны военнопленных генералов» сказано следующее: «На момент 3 августа 1944 года в лагере находилось 22 генерала: 11 немецких, 3 итальянских, 6 румынских и 2 венгерских». В основном это были плененные в Сталинградской битве генералы 6-й армии. Среди них был ее командующий - генерал-фельдмаршал Паулюс. С каждой новой успешной операцией Красной армии количество пленных в лагере увеличивалось.

Статус плененных генералов и старших офицеров определялся в соответствии с постановлением СНК СССР от 1 июля 1941 г. № 1798-800c «Об утверждении положения о военнопленных», которое гарантировало соответствующее их статусу обращение, медицинскую помощь, возможность переписки и получения посылок. С целью контроля было предписано организовать в составе оперативного отдела УМВД отделение военной цензуры для проверки входящей и исходящей почтовой корреспонденции военнопленных. Каждому военнопленному разрешалось отправлять 1 письмо в 3 месяца. С.В. Точенов отмечает: «Из-за того, что Советский Союз не счел возможным оформить официальное признание Гаагской (1907) и Женевской (1929) конвенций, где были специальные разделы о военнопленных, это сказалось трагически на судьбах советских военнопленных. В гораздо меньшей степени это отразилось на генералах армий германской коалиции. В соответствии с "Положением о военнопленных" генералы и старшие офицеры могли привлекаться к труду только на добровольных началах». Согласно лагерным инструкциям был определен распорядок дня: подъем, физзарядка - 07:00-08:00, 08:00-09:00 - завтрак, 13:00-14:00 - обед, массовые мероприятия (после завтрака или обеда). Когда их не было, генералы распоряжались временем по своему усмотрению. Ужин в 19:00-20:00, с 20:00 до 22:00 - политпросветработа, отход ко сну - в 22.00-22.30. Находиться в своей комнате нужно было уже после 22 часов.

Нормы суточного довольствия для военнопленных были дифференцированы согласно приказу НКВД СССР и начальника Красной армии № 001117/0013.

В лагерь № 48 мясные и молочные продукты поступали из подсобного хозяйства, хлеб был свой - его выпекали в местной пекарне. Часть продуктов завозилась с продовольственных складов г. Иванова.

Согласно распоряжению НКВД СССР № 133 «О сборе, заготовке и переработке дикорастущей съедобной зелени в лагерях НКВД для военнопленных и интернированных» от 21 июня 1945 г. в качестве дополнения к рациону использовались грибы. Собирали их солдаты роты обслуживания, а контроль над сбором, сортировкой и приготовлением осуществляла медсестра Татьяна Васильевна Мотова.

Кухня и столовая содержались в чистоте. Даже в самую жаркую погоду в пищеблоке не было мух. Ни один солдат не мог появиться на кухне в повседневной одежде. Более того, солдат не попадал на кухню, не побывав предварительно в душе. Ординарцы и персонал питались в столовой при кухне. Их рацион, как и рацион солдат хозяйственной роты и персонала лагеря из числа военнослужащих советской армии, был значительно беднее генеральского. Другие комнаты столовой служили чем-то вроде клуба: в гостиной стоял рояль, бильярд. Рядом располагалась библиотека, оставшаяся со времён санатория. Она постоянно пополнялась книгами. Были налажены связи с отделом культуры Ивановского горисполкома с целью использования фондов городских библиотек и даже библиотеки им. В.И. Ленина в Москве.

На высоком уровне в лагере было поставлено медицинское обслуживание и обеспечение лекарственными препаратами. Медсанчасть располагалась на 1-м этаже административного здания, ее начальником был Василий Мотов, отец медсестры Татьяны Мотовой. По воспоминаниям Т.В. Мотовой, отношения между администрацией, персоналом лагеря и генералами были корректными. С сотрудниками, включая роту охраны, проводились беседы, с помощью которых их настраивали на соответствующее поведение в отношении пленных. В массе своей последние спокойно относились к руководству лагеря и персоналу.

Свобода передвижения не была ограничена. В ночное время по коридору, в который выходили имеющие глазок двери всех комнат, ходил конвоир. Процесс репатриации тех военнопленных, которые еще оставались в заключении на территории СССР, пошел быстрее после смерти И.В. Сталина. На родину из лагерей уехала большая группа немецких заключенных, в числе которых был и фельдмаршал Паулюс. Однако репатриация 1953 г. практически не затронула немецких военнопленных Чернцкого лагеря. Освобождение немецких военнослужащих, в массе своей, началось после подписания указа от 28 сентября 1955 г. «О досрочном освобождении германских граждан, осужденных судебными органами СССР за совершенные ими преступления против народов Советского Союза в период войны».

Перед отправкой бывших военнопленных из лагеря все они были обеспечены продуктами, генералы - полным комплектом гражданского платья, а остальные - одеты по сезону. Сохранились воспоминания военнослужащего Г.П. Головина, изданные в областной Ивановской газете в 1996 г., где бывший солдат охраны лагеря рассказал следующее: «В 1956 году пленных отправили домой. Был митинг, выступал начальник управления внутренних дел (УВД) Ивановской области - генерал Портнов. Перед отправкой всем выдали четырёхдневный сухой паёк. В него входили: колбаса копченая, масло, сыр, сигареты, 3,5 кг белого хлеба, 0,5 кг шоколадных конфет, печенье, мясной паштет, консервы, икра кабачковая. Также снабдили их и одеждой. Каждому выдали по костюму с галстуком, пальто, хромовые офицерские ботинки, фетровую шляпу и две пары шелкового и трикотажного белья». Запомнил всё Геннадий Петрович потому, что сам выдавал эти вещи со склада. Также вернули все изъятые и описанные при аресте личные вещи. По просьбе репатриантов для них была организована экскурсия по городу Москве.

Об этом вспоминает бывший военный переводчик - Анатолий Протасов.

И только годы спустя военный переводчик Феодосий Лебедев и медсестра Татьяна Мотова, работавшие в лагере для военнопленных, рассказали правду о своих высокопоставленных подопечных.

Медсестра Татьяна Мотова. (? - 2004 г.).

Учительнице поселковой Чернской школы Ольге Леонидовне Липчанской, которая создавала музей, они передали уникальные фотографии, рисунки, документы и вещи, принадлежащие некогда могущественным немецким генералам.

Внуки и правнуки военнопленных, приезжая в Чернцы, не переставали удивляться, что русская женщина собрала и сохранила потемневшие от времени вешалки-плечики, где чернилами написаны имена немецких генералов, портсигары, кофемолки принадлежащие им, написанные ими картины. Рассматривая дружеские шаржи, которые военнопленные посвящали заведующему санчастью доктору Василию Мотову и деревянные шкатулки с дарственной надписью - «фрау Татьяне», гости интересовались, кто они, эти русские? «Ангелы - хранители ваших родных» - объясняла Ольга Леонидовна и вела гостей в парк, где у реки сохранились остатки усадьбы помещиков Дедловых.

Теперь от некогда добротного большого 2-этажного дома из красного кирпича остались одни руины.

Из рассказа Ольги Леонидовны Липчанской экскурсантам:

…После революции помещичью усадьбу переоборудовали под санаторий для железнодорожников имени Войкова. А в июне 1943 года, по воспоминаниям местных жителей, территорию здравницы вдруг окружили высоким забором, по верху которой пустили в несколько рядов колючую проволоку. За оградой шла двухметровая вспаханная полоса. На оцепленной территории оказались большой парк и пруд. Что находилось «по ту сторону забора», долго оставалось тайной.

- Татьяна вспоминала, что ее отца, который возглавлял военный госпиталь, вызвали в НКВД и поставили перед фактом, что для него есть одно «важное правительственное задание». При этом поинтересовались, есть ли у него на примете идеологически подкованная и морально устойчивая медсестра, - рассказывает историк. - Василий Васильевич Мотов предложил кандидатуру своей дочери, которая училась в МГУ, а когда началась война, окончила курсы медсестер и пошла добровольцем на фронт. В полевых условиях наловчилась зашивать раны, как штопать чулки. Татьяна, знавшая несколько языков, к тому времени должна была ехать на работу в Иран, а в результате отправилась работать на спец-объект в Чернцы. На усиленно охраняемой территории лагеря Мотовым отвели квартиру в небольшом доме у штаба.

В июне в лагерь доставили 31 «сталинского генерала»: 22 - немецких, 6 - румынских, 3 - итальянских. Все они были очень истощены. Паулюс, например, при росте под 190 см, весил всего 50 килограммов. Оказавшись в окружении под Сталинградом, немцы съели сначала всех лошадей, потом крыс и ворон, когда не осталось ничего живого - стали варить в котлах свои кожаные ремни, этим «бульоном» и питались.

Из подвала сталинградского универмага командующий 6-й германской армией Паулюс послал в Берлин радиограмму, что может продержаться не более 24 часов. В ответ от фюрера пришло сообщение о присвоении Паулюсу звания фельдмаршала. Это было приглашение к самоубийству, так как было известно, что ни один немецкий фельдмаршал никогда еще не сдавался врагу. Но Фридрих Паулюс решил нарушить традицию и капитулировал.

Пленного Паулюса доставили в Спасо - Евфимиев монастырь в Суздале. Но потом, опасаясь, что Гитлер сбросит десант и выкрадет фельдмаршала, Паулюса решили спрятать в селе Чернцы, которое было окружено глухими лесами.

В санатории имени Войкова генералов расселили в комнатах по двое-трое человек. Паулюс со своим адъютантом Адамом занял две угловые комнаты на втором этаже с видом на пруд.

Пленные еще не считались военными преступниками, и все генералы ходили в военных мундирах и даже при орденах. Кроме того, им прописали усиленное питание. Паулюс сразу заявил: «Мне не требуется особых диет. Я буду питаться, как едят мои солдаты».

В рационе генералов было масло, мясо, белый хлеб, сметана, сухофрукты. По праздникам им выдавали пиво. В то же время всем, кто лечил и охранял военнопленных, были положены пустые щи.

- Столовая располагалась в полукруглой пристройке. Привыкшие к дисциплине генералы и в лагере строго соблюдали распорядок дня. Поднимались в 6 утра, много гуляли, занимались спортом. Приходя на завтрак, продолжали соблюдать субординацию. Пока не появлялся за обеденным столом Фридрих Паулюс, никто из генералов не притрагивался к еде.

По воспоминаниям Татьяны Мотовой, первое время высокопоставленные военнопленные еще пытались приветствовать друг друга словом: «Хайль!», но потом им дали понять, что здесь это звучит неуместно.

- На втором этаже столовой было что-то наподобие клуба. В гостиной стояли рояль, бильярд. Рядом в комнате располагалась большая библиотека с книгами на разных языках. Пленным объявили, что по их желанию любая книга может быть доставлена из Ленинской библиотеки из Москвы.

Немецкие генералы, освобожденные от какой-либо физической работы, все свободное время занимались творчеством. Многие увлеклись живописью. Вокруг была красивая природа: вековые липы, тенистый пруд. Паулюс, например, предпочитал писать картины маслом, и делал это весьма профессионально.

На территории санатория стоял памятник Сталину. Лагерное начальство опасалось, что немцы, в чьих руках были краски, могут испачкать или поцарапать бюст вождя. Их опасения были напрасны, немецкие генералы ходили по дороге в обход, чтобы не видеть советского главнокомандующего.

По воспоминаниям Феодосия Лебедева, который работал в лагере и переводчиком, и политработником, немецкие генералы читали и переводили Льва Толстого и Горького, Шолохова и Эренбурга. А было немало и тех, кто изъявил желание работать на земле. Под огороды пленным отвели участки земли. На «генеральских» грядках росли зелень, овощи, цветы.

Еще высокопоставленные военнопленные полюбили резьбу по дереву. В музее сохранились искусно сделанные шкатулки в виде сфинкса для таблеток, которые они дарили и доктору Мотову, и его дочери Татьяне.

- Адъютант Паулюса, полковник Вилли Адам, вырезал из липы для своего командира маршальский жезл и погоны. Так Паулюс в Чернцах стал «липовым фельдмаршалом». Никто в лагере не знал, что гитлеровская пропаганда объявила, что «фельдмаршал Паулюс погиб от пуль, как солдат». В Германии даже состоялись его символические похороны, на которых Гитлер лично возложил на пустой гроб не врученный экс-командующему уже настоящий, а не липовый фельдмаршальский жезл с бриллиантами.

- Спец-лагерь по сути так и остался санаторием?

- Можно сказать, что немцы не содержались, а комфортно жили в старинной усадьбе. У пленных генералов были ординарцы из своих рядовых солдат. Им разрешено было получать посылки. Посредником выступал Красный Крест. Когда на почте по заведенному порядку немцы открывали ящики, чтобы сверить содержимое посылки с прилагаемой описью, и предлагали почтовым работникам всякие деликатесы, те неизменно отказывались от угощения. Первое время такое поведение женщин очень удивляло фашистов - в посылках были диковинные для России апельсины и балык. Потом немецкие генералы, конечно, догадались, что все работники прошли строжайший инструктаж.

- Немецкие генералы не изъявили желания изучать русский язык?

- Будучи деятельными натурами, многие военнопленные взялись за словари. В библиотеке для занятий стояла классная доска с мелом. Особым старанием отличался генерал Дрэбер. Он записывал в тетрадку все услышанные от караульных слова, потом приходил в медицинский кабинет к Татьяне, чтобы узнать перевод. Медсестра приходила в ужас: листы были исписаны одними матерными словами. Для генерала она старательно выводила в тетрадке обиходные русские выражения.

Среди пленных был граф Тун, который хорошо знал русский язык. Ему Татьяна советовала, какие книги стоит взять почитать, и была очень удивлена, когда узнала, что он не читал ни одного произведения Жюля Верна.

- Немцы относились к Татьяне Мотовой доброжелательно?

- В основном да. Но был один генерал Артур Шмидт, бывший начальник штаба 6-й германской армии, который никогда с медсестрой не здоровался, всячески язвил. Как был ярым нацистом, так им и остался.

А однажды адъютант Гитлера Гюнше в присутствии Татьяны спел неприличную песенку на немецком языке. В ответ на это стоящий рядом генерал Вульц отхлестал Гюнше по лицу. А потом сказал: «Своей дрянной, бордельной песенкой вы оскорбили нашего ангела-хранителя».

- Какие впечатления у медсестры остались о Паулюсе?

- Она отзывалась о фельдмаршале как о довольно замкнутом, скромном и высокообразованном человеке. С ним Татьяна общалась на французском языке, который знала лучше немецкого. В первые месяцы Паулюс ходил задумчивый. У него был неважный аппетит. Доктору Мотову он признался, что с детства он страдал легочным заболеванием, и врач посоветовал ему всю жизнь пить отвар майорана и эстрагона. На фронте эти травы с ним были постоянно. Но где их было взять в ивановской глубинке?

- Феодосий Лебедев рассказывал, что Берия чуть ли не ежедневно справлялся по телефону о самочувствии высокопоставленных пленных. Когда Паулюсу потребовались травы, начальник лагеря послал телеграмму на Лубянку. Ответ пришел незамедлительно. Татьяну снарядили в командировку в Москву. На Лубянке ей вручили два чемодана с сушеной и свежей травами.

Но вскоре у Паулюса стало прогрессировать заболевание кишечника. Из Иванова к фельдмаршалу пригласили опытных профессоров, которые прямо в Чернцах сделали Паулюсу операцию. Потом потребовалось и второе оперативное вмешательство.

По воспоминаниям медсестры Мотовой, пленных немцев лечили очень скрупулезно. Генералы нужны были стране живыми. Но многие из них были уже пожилыми людьми с кучей хронических болезней.

- Особо Татьяна вспоминала генерала Урмана Сдорфа, который приехал в лагерь с тяжелым воспалением легких. Татьяна выхаживала его, как ребенка, два месяца он балансировал на грани жизни и смерти, чудом выздоровел. А потом по решению суда его повесили.

Как только генералы были осуждены, получили разные сроки заключения, их заставили снять знаки различия и сдать награды.

- Татьяна вспоминала, как была вызвана в кабинет начальника лагеря и увидела расстеленную на полу простынь, на которой лежала гора орденов и медалей. Ее пригласили на эту процедуру, так как руководство лагеря опасалось обмороков среди военнопленных.

Из первой партии генералов, что прибыли в Чернцы, умер только один немец. Еще в декабре 68-летний генерал-полковник Хейнд в одних трусах бегал по морозу, обливался холодной водой из ведра, а в феврале скоропостижно умер от рака. Его первым и похоронили на сельском кладбище в Чернцах.

Все остальные за год прибавили в весе в среднем 9,7 килограмма.

По липовой аллее с Ольгой Леонидовной мы идем к длинному бревенчатому дому, который стоит на высоком каменном фундаменте. Во времена существования лагеря здесь располагался штаб. Один из кабинетов в здании принадлежал переводчику и политработнику Феодосию Филипповичу Лебедеву, которого все звали просто Федей.

- Лебедев был особистом?

- Феодосию предписывалось, как он сам позже выражался, «работать с генералами». Военнопленных он по одному вызывал к себе в кабинет, где стояли только два стула, а на столе - графин с водой и стопка бумаг.

По воспоминаниям Лебедева, это были даже не допросы, а беседы. Переводчик записывал те приказы, которые издавали немецкие генералы на вверенных им территориях, сколько солдат было под их началом. В кабинете на стене висела большая карта. Каждый генерал отмечал на ней продвижение своих войск.

- Феодосий рассказывал, что вел себя очень корректно, спрашивал у каждого из генералов: «Вы курите?» Если те говорили «нет», переводчик отвечал: «Ну, тогда и я не буду!»

Все собранные материалы направлялись в суд. Намного позже, уже в 90-е годы, многие у Лебедева допытывались: «Феодосий, ну скажи честно, давили на немецких генералов, а может быть, и пытали?» Переводчик был непреклонен: «Обходились с военнопленными очень корректно, пальцем к ним не прикасались».

- Зная, что к высокопоставленным пленным запрещено применять силу, они, бывало, провоцировали караульных. Однажды один из советских офицеров-караульных не выдержал выкрикиваемых в его адрес ругательств и вмазал немцу по зубам. Все вокруг думали, что охранника отдадут под трибунал. Но обошлось.

- Кто-нибудь из пленных пытался бежать?

- Был один случай, из лагеря сбежал австриец, который ходил в гражданской одежде - в свитере и в брюках. Сбежав, он заночевал в стогу сена. Утром его обнаружили женщины, вышедшие на работу в поле, и чуть не закололи вилами. Там рядом был небольшой аэродром, где стояли наши летчики, им женщины и сдали беглого австрийца. Когда его вернули в лагерь, он рассказал, что ему подготовили побег, чтобы он сообщил немецкому командованию о местоположении Паулюса.

Фридриха Паулюса, которого называли «пленником номер один», стали усиленно охранять. Сталин возлагал на него большие надежды. Паулюс должен был стать важной фигурой в политической игре.

Из Красногорского пересыльного лагеря № 27 НКВД, что в Подмосковье, к Паулюсу и его соратникам в Чернцы приезжали представители антифашисткой организации «Союз немецких офицеров» с предложением о сотрудничестве. «Сталинские генералы» с гневом отвергли их воззвания. Даже написали письмо протеста.

Паулюс твердил: «Я являюсь и останусь национал-социалистом». Он еще надеялся, что его обменяют на какого – ни будь советского полководца. Чтобы склонить Паулюса к сотрудничеству и убедить выступить против Гитлера, советская разведка немыслимым образом доставила военнопленному письмо от его жены. Обработка Сатрапа (такая кличка была присвоена Паулюсу в НКВД) шла «по всем фронтам». Из лагеря Берии постоянно шли отчеты.

В Чернцы к фельдмаршалу приезжал лично начальник главного управления НКВД по делам военнопленных Петров. Дошло до того, что московский гость пригласил Паулюса и еще трех немецких генералов на совместную охоту.

- Окончательно свои взгляды Паулюс пересмотрел после неудачного покушения на Гитлера в 1944 году. Он знал многих офицеров, которые пытались убить фюрера, и доверял им. Особенно потрясла Паулюса казнь друга - генерал - фельдмаршала Вицлебена. А тут еще стало известно об открытии Второго фронта, о смерти сына в Италии. И преданный адъютант, полковник Вилли Адам, принял решение вступить в «Союз немецких офицеров».

Паулюс сломался, дал согласие на сотрудничество. В дальнейшем ему предстояло стать свидетелем на Нюрнбергском процессе.

-Уезжал Паулюс из Чернцов в августе 1944 года. В лагере он пробыл год и месяц. С ним на спец-объект в Озерах уезжали и другие пленные генералы. Как вспоминал заместитель начальника лагеря Николай Пузырев, Паулюс сетовал: «Парадоксально, но мне очень грустно расставаться с Войковым (так пленные генералы называли спец-лагерь № 48). Привык к нему, как к импровизированному дому. Здесь мы прошли значительную часть программы восточного университета».

С собой Паулюс взял недочитанную книгу «Преступление и наказание» Достоевского. На дорожку каждому высокопоставленному фрицу выдали сухой паек на 4 дня, куда входило несколько булок белого хлеба, копченая колбаса, сыр, сухофрукты. Прежде, чем увезти генералов из Чернцов, для них сделали обзорную экскурсию, провезли по всем сельским улицам, показали окрестные места, где их содержали под стражей.

- В спец-лагере сменился состав военнопленных?

- Позже в Чернцы доставили 50 подданных Японии. Среди них был 21 генерал бывшей японской армии, а также наследный принц Японии Коно Фумитаки и главнокомандующий Квантунской армии генерал Отодзо Ямада, который обвинялся в подготовке бактериологической войны. С ними приехали японские врачи, которые разрабатывали бактериологическое оружие. В этой партии пленных был и 16-летний парень Юдзи, который участвовал в исследованиях. В его обязанности входило подсчитывать количество мошек, которые садились на обработанный препаратом манекен.

Потом в лагерь стали привозить и простых немецких солдат, а также итальянцев, румын, венгров и австрийцев. Часть из них была расконвоирована. Они валили лес, пилили на реке лед, помогали колхозникам убирать картошку и даже играли за местную команду в футбол.

- У местных жителей злости к пленным не было?

- Нет, я спрашивала об этом у старожилов. Деревенские жители рассуждали так: «Немцы теперь за решеткой, поверженные, униженные, уже не враги, а такие же простые люди, как мы».

Лагерь просуществовал до 1957 года и был расформирован. За 13 лет через него прошли около 400 офицеров высшего командного состава немецкой и японской армий.

- Как сложилась судьба доктора Василия Мотова и Татьяны Мотовой?

- После войны у Василия Васильевича Мотова была возможность переехать в Иваново, преподавать в медицинской академии, но он предпочел остаться в Чернцах, поближе к природе. Он настаивал, чтобы в усадьбе Дедловых сделали дом отдыха, но левое и правое крылья барского дома взорвали. Рядом построили коррекционную школу-интернат.

После расформирования в 1957 г. лагеря он составил смету его переоборудования в дом отдыха МВД, а когда было решено устроить в нем интернат для детей-сирот, остался при нем врачом, отказавшись от квартиры в Иванове, заявив: «Что я буду делать в этом каменном мешке?!»

Каждого поступавшего в интернат ребенка он внимательно осматривал сам, и с его слов заполнялась специальная карта с необходимыми рекомендациями. В интернате под его наблюдением были организованы нормальное питание и досуг детей.

Участник ВОВ Мотов Василий Васильевич.

А Татьяна и переводчик Феодосий Лебедев еще в 44-м году поженились. У них родился сын. После войны несколько лет они работали в Восточной Германии, а потом вернулись в Чернцы.

- После войны Татьяна Мотова не встречалась со своими подопечными генералами?

- Осужденных «сталинских генералов» после войны еще некоторое время держали в плену, но потом они все до одного, кроме одного умершего в Чернцах от рака, вернулись домой. В 51-м году Татьяна с мужем работали в ГДР. Однажды по телевизору она увидела графа Туна, который был переводчиком у Вильгельма Пика, но связаться с ним не удалось. В 55-м году в Дрездене Татьяну с мужем Феодосием хотели отвезти к Паулюсу и его адъютанту Адаму. Но в советском посольстве заявили, что эта встреча «несвоевременна».

Для миллионов советских людей Паулюс и приближенные к нему немецкие генералы так и остались фашистами, за которыми тянулись горе и смерть. Для Татьяны Мотовой они были пожилыми людьми с кучей хронических болезней, которым требовалось сделать укол и выдать таблетки. Лагерь для военнопленных в Чернцах ей вспоминался как закрытая больница…

Сохранилось ещё одно интервью с медицинской сестрой Татьяной Мотовой. Оно напечатано в Газете «Труд», номер 045 за 13 марта 2003 года.

Князев Владимир. Пожалуйте на укол, господин Фельдмаршал!

…Село Чернцы раскинулось в красивейших местах, в десятке километров от оживленной автотрассы Иваново - Москва. Небольшая текстильная фабрика, две школы, клуб, старая помещичья усадьба, реставрируемая церквушка, несколько магазинчиков и даже трактир "Под мухой". Ничего необычного. Однако каждый год сюда приезжают иностранцы. Чаще всего немцы, иногда японцы, итальянцы. Влечет их сюда память о войне. Точнее, о том ее периоде, когда рядом не рвались снаряды, не лилась кровь и не было каждодневных смертей. Таким местом для этих людей стал лагерь военнопленных в селе Чернцы. Самым знаменитым его постояльцем был фельдмаршал Паулюс, плененный под Сталинградом. В самом селе и окрестных деревнях еще живы люди, работавшие в этом лагере. Среди них была медицинская сестра Татьяна Мотова.

- Татьяна Васильевна, как вы, в ту пору еще девчонка, попали в строго охраняемую зону, куда наверняка допускали только людей проверенных? Да еще следили за здоровьем Паулюса?

- До этого как медсестра я уже была на фронте. Выносила с поля боя раненых, выхаживала их. А потом моего отца - Мотова Василия Васильевича - назначили начальником санчасти лагеря для военнопленных. И сказали: "Подбери себе в помощники медсестру. Только чтобы человек был надежный - дело ответственное". Ну а кто же надежнее, чем родная дочь? К тому же я знала иностранные языки. Так и оказалась в Чернцах. До войны здесь был Всесоюзный дом отдыха железнодорожников имени Войкова. Довольно богато обставленный, обустроенный. Это был 1943 год. В стране тогда все говорили о победе нашей армии в Сталинградской битве, радовались. И вдруг именно в наш лагерь летом переводят из Суздаля фельдмаршала Паулюса. Это случилось после того, как стало известно о приказе Гитлера сбросить на Суздаль десант, выкрасть фельдмаршала, доставить его в Берлин и судить. Так что в Чернцах Паулюса, по сути, прятали. Фельдмаршал был высокий, худой, довольно замкнутый, но внешне скромный, вежливый человек.

- Он и другие генералы носили арестантскую форму?

- Генералы, и Паулюс в том числе, ходили в своих военных мундирах и даже при орденах. Но после того как были осуждены на различные сроки, знаки различия их заставили снять, награды сдать. Представьте: простыня, разостланная на полу, а на ней - гора орденов и медалей. Я присутствовала при этой процедуре, потому что руководство лагеря опасалось обмороков...

- Какой работой занимали генералов, как кормили?

- Все они были освобождены от физического труда, питались вполне сытно. Обязательно - мясо, молоко, сухофрукты. Как-то отец выступал перед пленными генералами и сказал: "Понятно, что сталинградский котел, в котором вас "проварила" Красная армия, - отнюдь не рай. Да и плен, в каких бы хороших условиях он ни проходил, угнетающе действует на психику. И тем не менее за полгода, что вы находитесь здесь, 33 генерала прибавили в весе на 9,7 килограмма в среднем. У вас, господа, не существует проблемы выжить. Вы не представляете, как тяжело нам, советским людям, сознавать, что подобные проблемы для наших соотечественников, попавших в фашистскую неволю, неразрешимы". На что немецкий генерал фон Ленски ответил: "Условия, созданные в лагере, смягчают нашу судьбу. Корректность, внимание и терпимость, которые проявляют к нам советские офицеры, хорошее питание, отличное медицинское обслуживание, замечательная библиотека и многое другое коренным образом меняет ранее внушенное нам представление о русских и русском плене". А Паулюс добавил: "Господин фон Ленски похитил мою мысль и мне нечего добавить"... Кстати, самого Паулюса в лагере оперировали. К нуждающимся вызывали профессоров из Иванова и Москвы или самих пленных возили туда.

- Если генералы не работали, чем они занимались?

- Играли на бильярде и в шахматы, музицировали,

вырезали из дерева шкатулки, сажали цветы, занимались спортом, читали и много

рисовали, причем делали это, по-моему, весьма профессионально. Увлекался

живописью и Паулюс. Некоторые картины и сегодня хранятся в художественном музее

Иванова и в школьном музее села Чернцы. Любили они делать дружеские шаржи, в

том числе на моего отца. Пленные генералы относились к нему с уважением.

Помню, покидая лагерь, Паулюс говорил отцу: "Парадоксально, господин

полковник, мне очень грустно расставаться с Войкова (так немцы называли свой

лагерь), второй год я уже здесь, привык к нему как к импровизированному дому.

Это было вместе с тем и полезно. Здесь мы прошли значительную часть программы

восточного университета, и у нас еще будет время закончить его полные курсы..."

А еще он взял с собой недочитанную книгу Достоевского

"Преступление и наказание".

- Так Паулюс говорил, покидая лагерь. А каким было у него настроение в первое

время?

- Первое время - подавленное. Из Москвы приезжали какие-то люди, которые пытались повлиять на мировоззрение генералов. Пробовали они говорить и с Паулюсом. Но он отвергал предложения о сотрудничестве. И только когда узнал о провале заговора против Гитлера и о расстреле группы генералов, с которыми был хорошо знаком, дал согласие.

- Вы общались с ним на русском или немецком?

- Чаще на французском - этот язык я знала лучше немецкого. Паулюс французский тоже знал в совершенстве.

- Ходят разговоры о том, что Паулюсу разрешали

выходить из лагеря в село, общаться с местными жителями. Якобы он даже ездил на

охоту и убил лису...

- Ну что вы! Это - вранье. Местные жители даже не подозревали о пребывании в их

селе Паулюса. Генералы охранялись очень строго и пределы лагеря никогда не

покидали. Это потом, после Победы, на место высоких чинов прибыли обыкновенные

немецкие солдаты и младшие офицеры. Вот им разрешали ходить в село, они даже

играли в футбол...

- Но специальные травы и даже мебель из Москвы Паулюсу все же привозили? - Вот это верно. Как я сказала, у Паулюса были проблемы со здоровьем. Мой отец рекомендовал ему усиленное питание. На что Паулюс ответил: "Я буду есть то, что едят мои солдаты". Единственное, что он попросил, так это две травы - эстрагон и майоран. Меня командировали в Москву. А заодно было решено закупить в столице для фельдмаршала дорогую полированную мебель. В Москве на площади Дзержинского мне вручили чемоданчик с нужными травами. А потом мы приехали за город на склад, где я увидела огромное количество различной мебели. Оказывается, все это когда-то принадлежало репрессированным людям. Мы выбрали круглый стол, диван и два кресла.

- А кто-то еще из известных военных был в этом лагере?

- Например, главнокомандующий Квантунской армией генерал Ямада и наследный принц Японии Коно Фумитаки, который в лагере и умер. Был в лагере и граф Тун, хорошо говорил на нескольких языках. В плен попал вместе с Паулюсом. Потом Тун был переводчиком у Вильгельма Пика.

- А как они восприняли известие о победе Советской Армии?

- Когда мы узнали о взятии Берлина, начальник лагеря мне сказал: "Таня, наверное, будет лучше, если немцам об этом объявит женщина". Я вошла в комнату генералов и сообщила эту неприятную для них новость. Что тут началось! Немцы буквально забегали и весь день не могли успокоиться. А потом я сообщала им о капитуляции Германии. Тут немецкие генералы стояли молча, как на похоронах. Зато итальянцы, японцы и румыны, помню, поздравляли меня.

- Как складывались отношения генералов с персоналом?

- По-разному складывались. Хотя мы старались со всеми

соблюдать корректность. Да и большинство генералов относилось к нам, можно

сказать, доброжелательно, они изучали русский язык, могли пошутить, рассказать

анекдот. Но были и ярые нацисты. Например, адъютант Гитлера Гюнше вел себя

очень нагло, чуть ли не ставил генералов по стойке "смирно", обвинял

их в поражении Германии. Начальник штаба 6-й армии генерал Артур Шмидт приехал

фашистом и уехал фашистом, семь лет с нами не здоровался...

Японцы отличались восточной выдержкой. С немцами они не общались. Предпочитали

свою национальную кухню. Как медсестра, я была обязана снимать пробу со всех

блюд. Особенно мне нравилась треска, панированная в сахаре, а не нравился салат

из ромашки. Хлебу японцы предпочитали рис и ели его палочками, рыбу любили

больше, чем мясо.

- В лагере вы были единственной женщиной - молодой и красивой. Неужели никогда не оказывали вам знаков внимания?

- А я не давала для этого никакого повода. Лишь однажды произошел такой случай. Упомянутый Гюнше спел мне неприличную песенку на немецком языке. В ответ на это генерал Вульц ударил его по лицу. А потом сказал: "Своей дрянной, бордельной песенкой вы оскорбили нашего ангела-хранителя"... Вот такие были отношения.

- А вас не упрекали соотечественники за то, что заботитесь о здоровье немцев? В тех же Чернцах сколько мужчин не вернулось с фронта...

- Порой такие упреки доводилось слышать. Говорили: "Не стыдно прислуживать Паулюсу"? Чаще молчала. Я сама в начале войны потеряла на фронте первого мужа-летчика. И мне ли было не знать, как это больно? Но разве всем объяснишь... Я-то знала, что выполняю в лагере правительственное задание. Генералы, а Паулюс особенно, нужны были нашей стране живыми. За этим следил сам Берия. Он часто звонил начальнику лагеря и справлялся о здоровье пленных. И если бы мы не сохранили жизнь Паулюса, считай, всем, а медикам - в первую очередь - головы не сносить.

- После войны вы со вторым мужем, который в лагере был переводчиком, несколько лет работали в Восточной Германии. Не доводилось там встречать бывших подопечных?

- Да, случалось. Однажды, например, нас даже хотели отвезти к Паулюсу и его адъютанту Адаму. Мы согласились. Но решили все же прежде проконсультироваться в каком-то ведомстве, где прямо заявили: "Несвоевременно". Пришлось от встречи дипломатично уклониться. Это был уже 1955 год. Свидеться с Паулюсом больше не довелось.

- Как сложилась ваша жизнь после войны?

- Несколько лет мы с мужем работали в Германии. Потом вернулись в те самые Чернцы, где я служила медсестрой в школе-интернате. Теперь на пенсии. Но живу не только воспоминаниями. В семьдесят еще могла сыграть в волейбол. Сейчас я - первая "скорая помощь" для жильцов нашего дома. Скучать некогда. Одно меня терзает: приезжают бывшие пленные, их дети и внуки в Чернцы с почтением к нашей стране. А видят на территории бывшего лагеря развалины - и удивляются. Может, лагерь военнопленных не лучший памятник нашей истории. Но ведь это было... Почему немцы, японцы, итальянцы помнят обо всем, а мы готовы многое забыть?...

В «Ивановской газете» от 21 июля 2013 года в заметке «Самый знаменитый «чернецкий узник» находятся следующие сведения о последнем периоде жизни медсестры Татьяны Васильевны Мотовой.

…«Липовый фельдмаршал» - так последние несколько лет называют в прессе знаменитого узника лагеря № 48 для военнопленных, размещавшегося рядом с Чернцами (Лежневский район), автора плана «Барбаросса» Фридриха Паулюса. Почему липовый? Да потому что звание фельдмаршала Паулюс получил от Гитлера накануне пленения в Сталинградском котле, в ответ на свою радиограмму, что «продержится в осаде не более 24 часов». (Кстати, Гитлер явно подталкивал этим званием Паулюса к самоубийству: ни один фельдмаршал до того не сдавался живым противнику).

А жезл фельдмаршала - знак воинского отличия - Паулюсу вручили уже в Чернцах. Его вырезал из чернцкой липы молодой адъютант фельдмаршала Адам.

В ответ на заботу и более чем человечное отношение к нему со стороны молодой медсестры лагеря Татьяны Мотовой Паулюс перед отбытием из лагеря подарил ей этот жезл.

Слова «Чернцы» и «Паулюс» неизменно вызывают у меня в памяти милое доброе лицо Татьяны Васильевны Мотовой, безупречно образованного человека и умницы. Страстная кошатница, покровитель бедных студентов, любитель литературы, знаток нескольких иностранных языков, а в годы войны - бесстрашная медсестра на фронте, она соединила для меня таинственность Маты Хари (назначал ее на должность в лагерь сам Берия, отбор там был строжайший) и - простодушную, какую-то детскую целомудренную натуру, способную восхищаться прекрасным и удивляться всему новому.

До конца жизни у нее было много друзей. Приглашала в гости, переписывалась, кормила вечно голодных студентов, заботилась о бездомных животных, обожала своих любимиц-кошек. Одну из них, дав обещание заботиться, я забрала домой прямо с ее гроба. Кошка не хотела покидать даже мертвое тело. Что говорить о людях, которым Татьяна Васильевна сделала много доброго и ценного при жизни.

Похоронена она на кладбище в Богородском.

О Паулюсе Татьяна Васильевна говорила так:

- Очень порядочный был человек. Высокий, под метр девяносто, лицо скульптурное, с правильными красивыми чертами. Волосы волнистые с проседью. В то время ему было около пятидесяти. Дружил с немногими: одним из любимцев был его адьютант Адам, симпатичный голубоглазый с открытым добродушным лицом человек. По лагерю обычно гулял один, избирал дальние тропинки, вдали от главных аллей. Много читал, писал дневник. Так как я лучше знала французский, чем немецкий, разговаривали мы с ним на этом языке.

Паулюс был худ, крайне истощен морально и физически. Как-то враз обострились болячки: у него было хирургическое заболевание, и прямо в лагере, на месте, ему была проведена операция (консультировали известный ивановский терапевт Предтеченский и хирург Козырев). Вернули мешки с травой, которые отобрали при пленении (майоран и эстрагон, помогающие пищеварению), - за ними специально ездила на Лубянку Татьяна Васильевна, «фрау Татьяна», как ее называл Паулюс.

Был очень скромен и никогда ничего не просил. Его даже спрашивали: что бы он хотел, чтобы ему приготовили? «Я должен есть то, что едят мои солдаты», - отвечал он. Хотя - шли на уловки, рекомендовали винегрет, который, кстати, ему очень понравился.

Кроме «липового жезла», Паулюс подарил молодой медсестре в год перевода из лагеря (1944) много своих живописных работ: в Чернцах он увлекся творчеством. Все эти работы Татьяна Васильевна незадолго до своей смерти в 2004-м передала в Ивановский художественный музей, где они хранятся в запасниках.

Охотился ли Паулюс в тейковских лесах?

Чернцкий лагерь давно уже оброс мифами и легендами. Кто-то, якобы, видел Паулюса в Тейкове; кто-то усматривал в послевоенном поколении чернцкой ребятни «детей фельдмаршала Паулюса» (с глазами цвета «рейнской волны»); кто-то чуть не самолично охотился вместе с фельдмаршалом, когда ему это разрешали.

Что касается детей, над этим подшучивала в разговоре со мной Татьяна Мотова:

- Выходит, все эти дети мои, так как «доступ к телу» имела, как женщина, только я.

Кратковременное пребывание Паулюса с генералитетом на улицах Тейкова, когда их транспортировали в Чернцы, обсуждать не будем: примем как неподтвержденное документально свидетельство (очевидцами были многие горожане, но еще не все архивы открыты).

А вот в отношении охоты, которой якобы увлекался в Чернцах Паулюс, можно сказать определенно: увлечение - один из мифов.

На охоте фельдмаршал смог побывать за время своего пребывания в Чернцах лишь раз. Это случилось в один из приездов высокого московского гостя - начальника главного управления НКВД по делам военнопленных Петрова. Инициатива исходила от самого Петрова: он разрешил Паулюсу взять с собой трех - четырех генералов. Паулюс взял, конечно, своего любимца Адама и двух генералов - фон Ленски и Димитриу. Это было большой психологической разгрузкой для фельдмаршала, за которую он был своим «сторожам» очень благодарен.

Еще двумя стойкими заблуждениями в отношении лагеря являются мнимые «побеги» и большое количество смертей в лагере.

Что касается побегов, они были невозможны по определению: трехметровый забор, с обеих сторон которого была вспаханная полоса и колючая проволока («предзонник»), строгий пропускной режим и сторожевые вышки сводили мечты о побегах практически на нет.

Впрочем, как рассказывал переводчик лагеря Феодосий Лебедев (кстати, муж Татьяны Мотовой), «в 43-м австриец Полингер, работавший на генеральской кухне, предпринял попытку побега». Генералы подговорили его добраться через Москву до линии фронта, перейти ее и передать руководству Германии просьбу о высадке десанта и их освобождении.

Полингер в гражданской одежде (брюки, свитер) успел добраться почти до Тейкова, где после ночевки в копне сена был обнаружен колхозницами и передан тренирующимся неподалеку парашютистам. В лагере его допросили, после чего режим содержания был ужесточен.

«Большое количество смертей» Татьяна Васильевна комментировала так:

- За 13 лет существования лагеря умерло 27 генералов (24 немецких и 3 японских), 3 офицера и один солдат. Притом с 43-го по 49-й умер только один генерал. Но ведь умирали в основном люди, которым за 70. То есть, от старости. Сейчас за год в Чернцах умирает больше народа, чем в войну пленных.

Как жили, чем питались, как развлекались пленные генералы?

Заставлять их трудиться администрация лагеря не могла. Генералы сами с удовольствием выращивали зелень и овощи на грядках, некоторые увлеклись плотницким делом и резьбой по дереву.

А так - в основном гуляли по парку. Читали. Была возможность использовать фонды ивановских библиотек и даже столичной «ленинки». Книги были на немецком и русском.

Некоторые стали изучать русский язык, даже переводили «Войну и мир», «Анну Каренину». Особо преуспели в изучении языка полковник Адам и генерал Шульц. Большинство же учило язык на основе русского мата (от солдат роты охраны, находившихся на вышках).

В лагере был клуб. По праздникам и в выходные там крутили советское кино, устраивали концерты.

Несмотря на относительно легкую жизнь, генералам не давали забывать, что они всё-таки в плену. Оперативная работа проводилась активно. Во всех жилых комнатах работала прослушка, записи регулярно расшифровывались. Информация передавалась в оперативный отдел.

Был случай, когда генералы пытались ночью с фонариками обнаружить подслушивающие устройства, испортив при этом плинтусы и обивку стен. За это они были на два дня лишены прогулок и услуг ординарцев. Повреждения в комнатах их заставили устранить самолично…

В настоящее время на сельском кладбище сохранилась территория с захоронениями немецких военнопленных. От центральной аллеи поселкового кладбища в Чернцах расходятся в стороны расчищенные дорожки. Участок среди вековых елей окружен крепкой металлической оградой, посередине погоста - высокий черный крест, сваренный из массивного строительного швеллера.

Знаем, что под крестом находится плита. На базальтовой поверхности проглядывает надпись на немецком языке.

- Здесь покоятся военнопленные жертвы Второй мировой войны, - переводит Ольга Липчанская, историк и хранительница небольшого поселкового краеведческого музея.

Под слоем снега лежат около тридцати небольших каменных плит, где выбиты имена военнопленных из Германии, Италии, Австрии, Румынии и Японии.

Вильгельм Рунге, Отто Ульман, Фридрих Бауер... Все в звании генерал-лейтенантов и генерал-майоров. Узники лагеря специального назначения № 48, который больше известен как «генеральский».

Долгое время на могилах стояли только таблички с номерами, имена тех, кто покоился под ними, были засекречены. Мало что было известно и о самом спецобъекте.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.