Министерство образования и науки Удмуртской Республики Ижевский техникум индустрии питания»

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики

«Ижевский техникум индустрии питания»

Тема: Народная культура удмуртов: традиционная обрядовая одежда.

Преподаватель: Гарифуллина С.Е.

2025

Содержание

Введение

1. Основная часть.

1.1.Удмуртия - малая частица нашей Родины.

1.2. Национальный удмуртский костюм.

2. Исследовательская часть.

2.1. Одежда северных и южных удмуртов в сравнении.

2.2. Головные уборы удмуртов.

2.3. Календарно – обрядные праздники.

Заключение.

Список литературы.

Приложение.

Введение

На пригорке – родная деревня.

Хорошо у меня на душе.

Речка Китячка меж старых деревьев

Деловито шуршит в тишине.

Наслаждался простором и тишью,

И чувствовал сердцем, что я

В этом радостном крае – не лишний

И душа отдыхала моя. (Федор Васильев).

Каждый народ, как могучее дерево, силен своими корнями. Чем глубже его корни, тем больше знает народ свою историю и считается с его уроками, тем устойчивее чувствует он себя в современном мире и тем лучше удается ему сохранить свое своеобразие. Чем тоньше нити связывающие народ с его историческим прошлым, тем легче теряет он свое лицо…

Память и знание прошлого наполняют мир, делают его интересным, значительным, а так же одухотворенным. Если вы не видите за окружающим вас миром прошлого, он для вас пуст. Но мы не только должны знать историю всего, что нас окружает, начиная с нашей семьи, продолжая городом и заканчивая страной и миром, но и хранить эту историю, эту безмерную глубину окружающего. Старые люди сказывали: «Человек, незнающий и непонимающий своего языка, словно одинокая птица, собравшаяся в дальний путь». К сожалению, исторические особенности формирования Российского государства, современное развитие общественных отношений способствуют утрате жизненных установок молодежи, стремлению к «западной культуре», что приводит к отрыву от национальных корней, искажению нравственных ценностей. В нашем стремительно меняющемся мире многое безвозвратно уходит из жизни народа, его памяти. Наш долг – успеть сохранить все ценное и достойное будущего из народной культуры, его материального и духовного наследия. Известный русский ученый Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: «В том случае, когда культура, духовность народностей лишена своеобразия, то нет надобности, или даже смысла в существовании этого народа. До тех пор, пока мы не научимся уважать и любить свои традиции, язык, своих богов, мы никогда не научимся уважать самих себя».

Во все времена люди трепетно сохраняли и оберегали, как наивысшую святыню, сведения о прошлом своего народа, о его истории и культуре, о природе родного края, о талантах, прославивших его своими трудами, знаниями, искусством. Цель жизни каждого поколения – создание и передача потомкам материальных и духовных ценностей. Я считаю, что люди, благодаря немалым трудам, в какой – то мере выполнили свой долг перед прошлым и будущим и внесли достойный вклад в копилку ценностей, жизненно необходимых каждому поколению.

Приезжая на каникулы или на праздники к своей бабушке Куликовой Г.С. в село Алнаши и общаясь со своими сверстниками или людьми среднего возраста я поняла, что многие не знают культуру и быт Удмуртского народа, их обычаи, традиции. Моя бабушка очень трепетно и с такой любовью всегда рассказывает об удмуртских традициях, обычаях и национальной одежде, что я подумала: « Если молодое поколение не будет поддерживать и развивать, традиции и обычаи своего народа, то культура Удмуртии постепенно будет исчезать». Так же проведенная в нашем техникуме викторина « Знатоки Удмуртии», показала, что обучающиеся мало знают об Удмуртии, о жизни удмуртского народа.

И я решила, что нашему поколению необходимо возрождать, то, что забывается и уходит в прошлое.

В техникуме мы участвовали в республиканском мероприятии « Возвращение к истокам», где заняли первое место. Мы провели огромную подготовительную работу, готовясь к этому мероприятию. Все обучающиеся с огромным желанием искали материал, подбирали костюмы, украшения. Основываясь, на этом я решила провести исследовательскую работу о традициях, обычаях и национальной одежде удмуртов. Начала свою работу с проведения анкетирования среди обучающихся и сотрудников нашего техникума (Приложение №1). Также, в своей работе отметила важнейшие обрядовые праздники удмуртского народа. Я горжусь своим народом и считаю, что мы должны знать и помнить быт и религию наших предков.

Я выбрала эту тему, так как считаю, что одежда и праздники занимают важное место в жизни каждого удмурта. Меня завлекают эти таинственные украшения из серебра, загадочные головные уборы.

Цель работы: изучить обычаи удмуртского народа, путем сравнения одежды и традиций северных и южных удмуртов.

Задачи:

1. Изучить обычаи и обряды удмуртского народа.

2. Провести исследование и выявить отличие в одежде северных и южных удмуртов.

3. Привить уважение и любовь к культуре и народу родного края.

1. Основная часть

1.1. Удмуртия - малая частица нашей Родины.

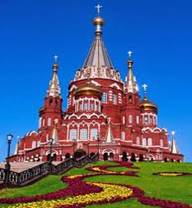

Удмуртия входит в состав Российской Федерации. Она расположена в западной части Среднего Урала, между реками Кама и Вятка. Расстояние между столицей Удмуртской Республики городом Ижевском и столицей Российской Федерации городом Москвой - 1129 км, Санкт-Петербургом - 1904 км, Екатеринбургом - 800 км, Казанью - 395 км. Удмуртская Республика на западе и севере граничит с Кировской областью, на востоке - с Пермской, на юге - с Башкортостаном и Татарстаном.

Площадь

42,1 тысячи квадратных километров, что составляет 0,25% общей площади Российской Федерации.

Столица

Ижевск - 642 тыс. человек

Города

Воткинск - 96,7 тыс. человек, Глазов - 96,3 тыс. человек, Можга - 50,3 тыс. человек, Сарапул – 97,6 тыс. человек.

Административное деление

5 городов, 25 сельских районов, 11 поселков городского типа, 2119 сельских населенных пункта. ( Приложение №1)

Население

1 493 700 тыс. человек. Около 66,42 % жителей республики сосредоточено в городах и поселках городского типа. Плотность населения 35,51 чел. на квадратный километр.

Национальный состав

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Русских – 60,1 %, удмуртов – 29,3 %, татар – 7,0 %. В Удмуртии проживают представители более ста национальностей. Коренное население - удмурты. Это один из древних восточно-финских народов северо-западного лесного Приуралья. По языку удмурты относятся к финно-угорской семье народов, в которую также входят коми, мари, мордва, эстонцы, финны, карелы, саамы, венгры, ханты и манси. Общая численность удмуртов в мире – около 750 тыс. человек. 67 % процентов из них живут в Удмуртской Республике.

Природа и климат

Удмуртия

находится на востоке Русской равнины, в европейском Приуралье, в междуречье

Камы и ее правого притока Вятки. Положение республики в средних северных

широтах и отсутствие поблизости морей и океанов обуславливают умеренно

континентальный климат с холодной снежной зимой и теплым летом. Самый холодный

месяц - январь; среднемесячная температура воздуха в зимний период - минус 9,9

градусов по Цельсию. Самый теплый - июль; средняя температура в летний период -

20,9 градусов выше нуля. Территория Удмуртии - свыше 42 тысяч квадратных

километров - превосходит такие западноевропейские страны, как Бельгия и

Швейцария, и примерно равна площади Дании.

Удмуртия

находится на востоке Русской равнины, в европейском Приуралье, в междуречье

Камы и ее правого притока Вятки. Положение республики в средних северных

широтах и отсутствие поблизости морей и океанов обуславливают умеренно

континентальный климат с холодной снежной зимой и теплым летом. Самый холодный

месяц - январь; среднемесячная температура воздуха в зимний период - минус 9,9

градусов по Цельсию. Самый теплый - июль; средняя температура в летний период -

20,9 градусов выше нуля. Территория Удмуртии - свыше 42 тысяч квадратных

километров - превосходит такие западноевропейские страны, как Бельгия и

Швейцария, и примерно равна площади Дании.

Основными природными ресурсами являются лес и нефть. На территории республики открыто 114 месторождений нефти. По состоянию на 1 января 2021 года начальные суммарные извлекаемые запасы нефти оцениваются в 939 млн. тонн, из них разведанные – 415 млн. тонн. Накопленная добыча на 1 января 2021 года достигла 26,4 млн. тонн. Из общего объема добытой нефти 96% реализуется за пределами республики. Годовая добыча нефти колеблется на уровне 7-8 млн. тонн.

46% территории Удмуртии покрыто лесами, половина из которых являются хвойными.

1.2.Национальный удмуртский костюм.

Важное место в материальной и духовной сферах народной культуры отводится традиционному костюму, под которым понимается набор предметов одежды, головных уборов, обуви и украшений. К одежде относятся все вещи и предметы, которые надевает человек, чтобы защитить свое тело от жары, холода, дождя и других неблагоприятных явлений природы, а также, чтобы обезопасить себя от воздействия сверхъестественных сил и энергии злых людей. Удмуртская одежда отличается локальным разнообразием, множественностью элементов, составляющих народный костюм, вариативностью видов декора. Известный писатель – этнограф Всеволод Лебедев не случайно, наверное, писал: «Когда взглянешь на этот холст, чувствуешь, что кто-то запел на нем песню и песня эта осталась». Художественное вышивание и ткачество считались обязательными, общепринятыми и традиционными занятиями. Вышивку и тканьё должна была уметь создавать и иметь любая уважающая себя женщина. Удмурты бережно относились к одежде, особенно к той, которую надевали по праздникам. Тканые и вышитые рубашки (дэремы) и верхние рубашки (шортдэремы) укладывались в сундуки, чтобы не мялись, их обычно зажимали лубяными или деревянными пластинами. Под особым семейно – родственным надзором находилась обрядовая одежда (нергедись). Её надевали только в момент совершения обрядовой церемонии. Обычай требовал, чтобы каждый человек определенного возраста носил одежду соответствующего цвета и покроя. Молодые женщины, например, и на работу должны были ходить нарядными. Каждая возрастная группа имела несколько комплектов одежды, у неё была и будничная, и праздничная, и обрядовая. К обрядовым относится свадебная (сюандись) и погребальная (кулэммуртдись).

Есть три великих вечных цвета.

Красный, черный, белый.

Солнце красное,

Земля чёрная,

И всё это – белый свет.

Божественные три цвета –

Белый, красный, чёрный.

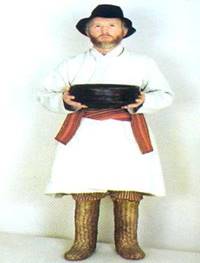

Национальный удмуртский костюм состоит из платья, фартука с вышивкой удмуртского орнамента и монисты, на голове платок. Платье издревле богато украшалось вышитым орнаментом. Любимыми рисунками обычно были квадраты, треугольники, ромбы и звезды. Многие узоры имели свое название: крылья утки, след курицы, глаз голубя, рога барана. Всё в женском костюме: бусы, амулеты, шумящие подвески, вышивка, пояс и фартук – служило оберегом от несчастья. Оберег – предмет, оберегающий человека от болезней и несчастий. Монисты – ожерелье, нагрудное украшение из бус, монет, разноцветных камней. Мне хочется рассказать и про мужской костюм, который во многом был схож с русским. Он состоял из рубашки в полоску, воротник у которой был вышит узорами, как на женском костюме. Штаны были холщовые. На ногах мужчины носили лапти с цветными завязками, а кто побогаче, у того обувь была кожаная с украшениями. Мужчины носили обрядовый, красиво вытканный пояс – оберег.

Ремень у талии со многими приспособлениями для топора, ножа, а также сплетённые специфично лапти, придавали мужскому костюму национальный колорит. Любимый цвет в узорах – красный в сочетании с чёрным и синим. Гораздо реже встречаются жёлтый и зелёный цвета. В качестве верхней одежды носили «зыбын» и камзол, сшитые в талию, из цветной шерстяной ткани, зимой – суконный кафтан «дукес» и шубу «пась». Головные уборы сохраняют возрастные отличия. Девушки носили шапочку такъю и различные головные повязки; замужние женщины – сложный головной убор, состоящий из нескольких отдельных элементов: налобной повязки «йыркерттэт», полотенца – «чалмы», высокой шапки из бересты - «айшона» со спадающим на спину покрывалом – «сюлыкош». Пожилая женщина вместо «чалмы» и «айшона» носила «пелькышет» - холщовую шапочку с двумя длинными концами, которую покрывала платком. Свадебные покрывала были из крашеного в синий цвет холста, с квадратиками и треугольниками по всему полотнищу и кистями по краям. В более поздние времена в качестве таких покрывал использовались и покупные платки.

Зато удмуртские лапти имеют особые черты. Они остроносы, на личике представлено как прямое, так и косое плетение. Оборы к лаптям делались из пестрых шерстяных и других ниток. Довольно много до наших дней сохранились удмуртские традиционные украшения. Кроме колец, серег, браслетов, бус носили еще и нагрудные украшения из монет, полудрагоценных камней, бусин, подвесок – оберегов. Украшения передавались по наследству: от бабушки к матери, потом к дочери и дальше. Подновлялись лишь при необходимости. Вот почему в них есть и архаичные черты – не только нагрудная, но и наспинная части, родовые амулеты (талисманы).

Внешне удмурты не богатырского телосложения, однако, крепки и удивительно выносливы. Среднего роста, с белой, реже смуглой кожей, часто с голубыми глазами, слегка уплощенным лицом. Я могу утверждать, что удмурты, в большинстве случаев, миролюбивы, доброжелательны, гостеприимны, «склонны более к веселию, нежели к печали». Подчеркивается их стеснительность до робости, сдержанность чувств до скрытности и замкнутости, бережливость до скупости, терпеливость до самопожертвования, настойчивость до упрямства.

2. Исследовательская часть.

2.1.Одежда северных и южных удмуртов в сравнении.

Одежду удмурты шили из домашних материалов: холста, сукна, овчины. В традиционной одежде выделяют северные, южные варианты, которые подразделяются на ряд локальных костюмных комплексов, отличающихся деталями покроя, орнаментацией, украшениями. Северяне носили белые костюмы с яркой вышивкой, центральные и южные удмурты - клетчатую пеструю. (Приложение №2). Женский костюм северной удмуртки состоял из белой холщовой туникообразной рубахи (дэрем) с прямыми рукавами с ластовицами, с треугольным или овальным вырезом на груди, закрываемым съёмным вышитым нагрудником (кабачи). Поверх рубахи надевали холщовый белый халат (шортдэрем) с короткими рукавами. Подпоясывались тканой или плетёной опояской и передником (азькышет) без груди. У южных удмуртов к этому времени одежда сохранялась лишь в качестве ритуального, для остальных случаев шили дэрем (платье) из пестрой ткани, расширяющейся к низу и оканчивающейся оборкой. Рукава и кисти сужались. Грудь рубахи украшали аппликацией из кумача и цветных ситцев. На рубаху надевали сшитый в талию камзол или безрукавку (саестэм). Передник южные удмурты шили с высокой грудкой. Теплой верхней одеждой повсеместно были шерстяные и полушерстяные кафтаны (зыбын, дукес, сукман) и шубы (пась). Обувь – узорные чулки, вязаные (пыдвыл) или сшитые холщовые носки (чуглэс), лапти (кут) с узорными шерстяными оборами, башмаки (ката), валенки (гынсапег).Праздничные кафтаны и шубы шили отрезными по талии и со сборками, будничные – неотрезными и без сборок, но приталенными.

В наборе удмуртских головных уборов – налобная повязка (йыркерттэт), головное полотенце с затканными концами, спускаемыми на спину (чалма, весяккышет), высокая берестяная шапка, обшитая холстом и украшенная монетами, бисером, раковинами (айшон). На него накидывали вышитое покрывало (сюлык). Девичьи головные уборы – платок (кышет), налобная повязка (уко туг), небольшая холщовая шапочка, украшенная вышивкой, бисером, металлическими бляшками или мелкими монетами (такъя). У северных удмуртов девичьи шапочки были круглые и овальные для разных возрастов. (Приложение №3).Удмуртские женщины носили нагрудные украшения из монет, бисера ( чыртывесь, чыртыкыш, уксетирлык); чересплечные перевязи (камали, бутьмар); серьги (пельугы); цепочки (жильы); кольца, перстни (зундэс); браслеты (поскес); бусы, ожерелья (весь). Белая холщовая одежда украшалась вышивкой по подолу, на груди и рукавах. Девушки вплетали косники (йырсипунэт) с монетами и бусами. В украшениях северных удмуртов преобладали вышивка, бисер и бусы, у южных – монеты. (Приложение №4)

Мужская одежда была менее разнообразной: белая, позднее пестрядинная рубаха – косоворотка без завязок и пуговиц, позднее с завязками, заменёнными затем крючками и пуговицами; штаны из пестряди, чаще синие в белую полоску. Подпоясывались ремнями или шерстяными ткаными поясами (кускерттон, путо). Мужские головные уборы – валяные шляпы, шапки из овчины. Обувь – холщовые или шерстяные онучи (бинялтон, ыштыр), лапти (кут), сапоги (суронсапег), валенки (гынсапег). Верхняя теплая одежда не отличалась от женской. Мужской костюм в настоящее время утратил своеобразие и заменился костюмом промышленного производства. ( Приложение №5)

Женщины южных районов шьют удмуртские платья (дэрем) из современных фабричных тканей на кокетке, с широкими оборками, с воротником и манжетами, которые носят с однотонными вышитыми передниками. Сохранившуюся домотканую одежду и традиционные украшения надевают редко. Большинство носит одежду городского типа.

2.2.Головные уборы удмурток.

Из головных уборов девушки обычно носили платки и налобные повязки (укотуг, тятяк). Укотуг состоял из полосы позумента, нашитого на холст или кумач, густой бахромы с блестками и деревянных подвесок, обвитых позументной нитью.

Налобная повязка женщин (йыркерттэт), в отличие от девичьей, украшалась по нижнему краю бусами и монетами. Налобные повязки носились в сочетании с головным полотенцем (чалма, йыркышет), конусообразным убором типа кокошника (айшон) и платком-покрывалом (сюлык). Концы белой льняной или хлопчатобумажной чалмы украшались узорным тканьем, вышивкой, лентами, оборками из фабричных тканей, кружев. Сложенная вдвое по длине, она закреплялась на голове булавками или нитками, на спине - пояском фартука. Чалму носили только замужние женщины. В 50-55 лет ее заменяли холщовой шапочкой (пелькышет) с пришитыми к ней ситцевыми закругленными концами в виде полотенца, которые оторачивались кружевами или оборкой.

Удмуртский айшон был аналогичен русскому кокошнику, мордовскому панго, марийскому шымакшу. Его высота колебалась от 7 до 35 см.

Берестяная основа айшона обшивалась холстом или кумачом и спереди украшалась монетами, бусами, бисером. Через три года после свадьбы на айшон пришивали так называемыйбырттос (от слова бырттыны - вдеть, продеть) из кусочка ткани с пришитыми бусами и монетами.

Поверх айшона надевался сюлык. Он представлял собой белый квадратный холст с вышитым или аппликативным узором. Свадебный сюлык украшался черной ковровой вышивкой с древовидным орнаментом, исходящим от углов к центру, края обрамлялись массивными кистями из бордовых или черных ниток. Повседневный сюлык был красного цвета с зелеными шерстяными кистями, вместо вышивки - аппликация из разноцветного материала.

Черный сюлык женщина носила в течение трех лет после свадьбы (или до рождения первого ребенка), после чего меняла его на красный, который носила примерно до 50-55 лет. В конце XIX в. айшон стал выходить из употребления, а сюлык в качестве свадебного покрывала бытовал до 40-х гг. XX в.

Народная система будней и праздников основывалась на цикличности хозяйственной деятельности и пронизывала весь календарный год. В процессе жизнедеятельности этноса праздники занимали не столь уж заметное место, т. е. количество праздничных дней в году было незначительно, поэтому ожидание праздника, подготовка к нему, проведение собственно праздничных мероприятий было особенно тщательным. Именно в праздники происходило наибольшее количество посещений гостей, а пик хождения в гости приходился на позднюю осень и начало зимы, когда собран весь урожай и начался забой скота и птицы. Приготовление к празднику, а следовательно к приему гостей, непременно сопровождалось преображением всей будничной привычной обстановки, а также внешнего облика людей. В первую очередь убирали и мыли в избе. К приходу гостей надевали самую лучшую одежду.

2.3.Календарно – обрядовые праздники.

Важную роль в жизни удмуртов играют календарно – обрядовые праздники, связанные с важными этапами сельскохозяйственных работ (началом и окончанием весенней посевной, сенокоса, уборки хлебов). Обрядовое содержание календарных праздников состояла из жертвоприношений, молитвенных и песенных заклинаний (куриськон), различных магических действий, призванные отвести несчастья и неудачи, обеспечить плодородие земли и скота, здоровье членов семьи. После официальной обрядовой части следовала развлекательная: народное гуляние с хороводами, играми, плясками. Весенне-летний цикл (гырыныпотон, акашка, гербер, куарсур) был связан с подготовкой и проведением земледельческих работ и нацелен на дружные всходы нового урожая. В основе осенних обрядов (виль жук, сизьыл юон, кутсанбыдтон) – благодарение в честь собранного урожая, утверждение дальнейшего благополучия. Новый год удмуртского земледельца начинался весной, с началом нового земледельческого сезона.

Великий пост. Пасха.

Пасха – главный удмуртский праздник. К ней готовятся заранее: копят яйца, которые красят луковой шелухой, накануне пекут куличи, варят пшеничную кашу. Празднуют его неделю. Первый день ходят по родству, один род к другому не заходит. Во второй день пожилые уходят в гости, а молодежь из двух деревень с песней и пляской, ходят по домам, а в третий день меняются местами. Во время этих пасхальных праздников устраивают соревнования на лошадях и бег среди населения, хороводы, игры, качания на качелях. Обычно хороводы водит молодежь.

Троицкая неделя. Семик.

После пасхи седьмая неделя называется Троицкой. Каждый вечер молодежь собиралась около качели до Троицы. Вечером, перед Троицей их снимали. Мероприятие было очень зрелищным. Снимать качели доставалось самому ловкому. После снятия молодежь шла обходить поля с песнями и плясками и возвращалась только под утро, где их встречало старшее поколение.

Основная обрядность этой недели связана с растительностью, а также с поминанием умерших предков. Поминки устраиваются в Семик (четверг на Троицкой неделе). Ходят на кладбища, едят поминальную еду: блины, рыбные пироги, яйца, конфеты, оставляют эту еду на могилах. Возможно, древние корни Троицкой и Семицкой обрядности связаны с принесением жертвы предкам.

Мой народ очень богат своими традициями. На сегодняшний день, не только обряды уходят в прошлое, но и мы сами забываем свой язык.

Заключение

Проблемы духовной культуры неизменно являются одной из самых предметных сфер этнографической науки. Особую актуальность и значимость они приобрели в последнее время, когда наше общество переживает столь сложный и драматический период в своей истории. В этой кризисной ситуации, охватившей практически все сферы общественной жизни, многие ищут выход в поисках утраченной духовности, возвращении к изначальным общечеловеческим ценностям, восстановлении трагически деформированных естественных структур мировосприятия.

Когда я начала писать эту работу, то не предполагала, что обычаи, традиции и одежда моего народа настолько богаты, своеобразны, редки. Я считаю, что каждый народ создавал свою культуру по-разному, в зависимости от тех материальных и социальных условий, от той природы, среди которой протекала его жизнь. Работа над этой темой оказалась для меня увлекательным открытием, одной из страниц истории моего народа. В своей работе особое внимание я уделила удмуртской одежде и праздникам. Изучив культуру своего народа, выяснила, что старинные обряды и традиции остаются в прошлом, забываются и редко кто может их вспомнить.

Анализируя данную работу можно сделать следующие выводы:

1. Для того чтобы узнать свой народ, его духовное наследие, как он развивался, жил и живет, мы должны изучать его прошлое, настоящее.

2. Прививать уважение к культуре своего народа;

3. Проводить больше мероприятий в учебных заведениях по данной теме;

4.Вовлекать молодежь для участия в городских, республиканских конкурсах, викторинах, и др. мероприятиях связанных с традициями и обычаями удмуртского народа.

5. Принимать участие в национальных праздниках.

6. Создавать кружки прикладного творчества по изготовлению национального удмуртского костюма.

7. Вводить факультативные курсы в учебных заведениях по изучению удмуртского языка.

Я считаю, что нам надо не только изучать, уважать культуру своего народа, но и приумножать, его духовное богатство, его письменность, быт. Я очень довольна, что смогла приложить к этому хоть капельку своих сил и знаний, но я думаю, что найдутся такие обучающиеся, которых заинтересует моя работа и они продолжат изучение праздников и национального удмуртского костюма.

Я думаю, что при работе над этой темой, я смогла заглянуть в прошлое своего народа. К сожалению, удмурты, совсем немногочисленный народ, но нужно сделать все возможное, чтобы сохранить обычаи, традиции и культуру народа.

Список литературы

1. Атаманов М.Г., Лебедева С.Х. Костюмные комплексы удмуртов в связи с их этногенезом.// Проблемы этногенеза удмуртов. Устинов, 1987.

2. Белицер В.Н. Народная одежда удмуртов (Материалы к этногенезу). М., 1951.

3. Владыкина Т.Г. Специфика жанров удмуртского фольклора. Ижевск, 1990.

4. Владыкин В. Е. Этнография удмуртов / В. Е. Владыкин // Удмуртская Республика :энцикл. — Ижевск, 2008.

5. Голубкова А. Н. Удмуртская народная песня в календарном обрядовом цикле / А. Н. Голубкова // Вопросы искусства Удмуртии : сб. ст. — Ижевск, 1976.

6. Гришкина М. В. Присоединение Удмуртии к Российскому государству / М. В. Гришкина // История Удмуртии: конец XV — начало XX века / под ред. К. И. Куликова. — Ижевск, 2004.

7. Долганова Л. Н. Игры-хороводы южных удмуртов / Л. Н. Долганова // Фольклор и этнография удмуртов: обряды, обычаи и поверья. — Ижевск, 1989.

8. Христолюбова Л.С. Семейные обряды удмуртов: традиции и процессы обновления. Ижевск, 1984.

9. Яшин Д.А. Удмуртский фольклор. Ижевск, 1987.

10. Удмурты: историко-этнографические очерки, - Ижевск. 1991.

11. www.interprazdnik.narod.ru

12. www.vorshud.unatlib.ru

Приложение №1.

Анкета

1. Знаете ли вы что удмурты делятся на северных и южных?

2. Есть ли разница в традиционной одежде северных и южных Удмуртов?

3. Знаете ли вы, что означают цвета в национальной одежде удмуртов?

Вопрос: Знаете ли вы что удмурты делятся на северных и южных?

Ответы: Да- 40%

Нет-37%

Затрудняюсь ответить- 23%

Вопрос: Есть ли разница в традиционной одежде северных и южных Удмуртов?

Ответы: Да- 20

Нет-44%

Затрудняюсь ответить- 36%

Вопрос: Знаете ли вы, что означают цвета в национальной одежде удмуртов?

Ответы: Да- 12%

Нет- 67%

Затрудняюсь ответить- 21%

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5.

Приложение №6.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.