«АСПЕКТЫ ТАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ТХЭКВОНДО ИТФ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………….3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ТХЭКВОНДО ИТФ ……………………………………………….5

1.1 История развития тхэквондо ИТФ как вида единоборств …………………5

1.2 Разрядные требования и нормы в тхэквондо ИТФ ………………….........10

1.3 Тактическая структура схватки в тхэквондо ИТФ ………………………..12

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ………………………………………………………………22

2.1 Цель и задачи исследования………………………………………………...22

2.2 Методы исследования……………………………………………………….23

2.3 Организация исследования………………………………………………….23

ГЛАВА 3. ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЕДИНКОВ…………..25

3.1 Тактическая подготовка в группе спортивного совершенствования ……26

3.2 Тактический анализ поведения единоборцев в спортивном

поединке ...…………………………………………………………………...32

3.3 Рекомендации по применению технических действий тхэквондо

ИТФ…………………………………………………………………………...42

ВЫВОДЫ………………………………………………………………………...48

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………….51

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В специальной литературе по боксу, борьбе и каратэ проведены исследования технико-тактического арсенала, используемого высококвалифицированными спортсменами. В тхэквондо, в доступной литературе, отсутствуют результаты таких исследований.

Тактика тхэквондо - искусство применения технических средств с учетом индивидуальных технико-тактических, морально-волевых и физических возможностей в бою с разными по стилю и манеру противниками (применительно к спортивной секции для детей). В тактике спортсмена тхэквондо проявляются не только уровень его техники, физической и психологической подготовленности, но и главные черты его характера (применительно к спортивной секции для детей).

Тактическое мастерство спортсмена тхэквондо проявляется в способности нейтрализовать сильные стороны противника, использовать его слабые стороны и одновременно с этим в умении применять индивидуальную манеру боя (применительно к спортивной секции для детей).

Управление боем, искусство его ведения состоит в претворении в действие плана боя, уточнение его, а в случае необходимости - и в изменении его по ходу боя. Умение управлять боем зависит от быстроты и гибкости боевого мышления тхэквондиста, его волевых качеств.

Построение плана боя зависит от глубины мышления спортсмена тхэквондо ИТФ, его способности к анализу и синтезу действий противника, а также от степени овладения технико-тактическими средствами. Чем они разнообразнее, тем больше вариантов планирования боя (применительно к спортивной секции для детей). Тактическая зрелость спортсмена тхэквондо ИТФ определяется его боевым опытом. Чем больше он имеет встреч с опытными и сильными тхэквондистами, тем выше его тактическое мастерство.

Гипотеза исследования: предполагается, что проведение технико-тактического анализа в спортивных поединках высококвалифицированных таэквондистов, позволит выявить типичные стартовые ситуации и доминирующие компоненты манер ведения боя, а также базовые удары и защитные ситуации. Что в итоге поможет, при подготовке спортсменов в предсоревновательный и соревновательный периоды.

Цель данной работы - выявить аспекты тактики применения технических действий тхэквондо ИТФ.

Объект исследования - тактическая подготовка высококвалифицированных тхэквондистов.

Предмет исследования - особенности применения технических приемов в тхэквондо.

Для реализации цели работы необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть теоретические основы применения технических действий тхэквондо ИТФ;

- выявить особенности тактической подготовки спортсменов в тхэквондо ИТФ.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ТХЭКВОНДО ИТФ

1.1 История развития тхэквондо ИТФ как вида единоборств

Подготовка тхэквондистов во многом сходна с подготовкой каратистов и состоит из отработки приемов, формальных упражнений, аналогичных ката в каратэ, спортивных поединков и разбивания твердых предметов.

Первоначально комплексы формальных упражнений в тхэквондо представляли собой частично комплексы, составленные Чхве Хонхи, частично – ката каратэ, но с корейскими названиями. В 1970-х годах, когда раскол между федерациями ITF и WTF продолжал углубляться, обе ветви тхэквондо переработали свои наборы формальных комплексов. Чхой Хонг Хи удалил из арсенала тхэквондо ката каратэ. Подобную работу провели и в тхэквондо WTF. Чхой Хонг Хи окончательно завершил «шлифовку» своей системы комплексов в 1980-х годах; в настоящее время в тхэквондо ITF официально 24 комплекса. Согласно идеям генерала, они соответствуют 24 часам суток. Комплексы формальных упражнений в ITF называют «тыль», а в WTF – «пхумсэ» [28].

Тхэквондо (таэквондо), современное корейское боевое искусство, созданное в 1950-х годах на основе японского каратэ и традиционных корейских единоборств. Основное отличие от каратэ – большое количество ударов ногами. Hазвание в переводе с корейского означает «путь кулака и ноги» [22].

Историю корейских боевых искусств можно условно разделить на два периода: до японской оккупации Кореи 1910–1945 и после нее. Что представляли собой древние боевые искусства, упоминаемые в корейских летописях, такие, например, как Субак и Тхэккуон, сейчас сказать трудно. За 35 лет оккупации многие традиции были утеряны. После ухода японцев в 1945 в Корее начался настоящий бум боевых искусств. В большинстве направлений рукопашного боя техника японских единоборств выдавалась за древнекорейскую. В 1953 Хван Ки, глава школы Мудуккван, попытался объединить эти направления в единую организацию – Корейский союз Тансудо («путь танской руки»). Однако молодой генерал-лейтенант Чхой Хонг Хи, представитель школы Одокван, пошел еще дальше и провозгласил идею слияния школ и создания единого стиля [28].

Тхэквондо ITF. В 1945 г. Корея была освобождена от японской оккупации. Занятие корейскими боевыми искусствами снова стало легальным. Возникла идея возродить субак. Проблема в том, что за время японской оккупации элементы корейских боевых искусств смешались с некоторыми японскими, и в некоторых только, что возникших кванах (школах) преподавались смешанные корейско-японские виды. В 1946 г. на первой конференции субак было решено усилить боевые искусства в Корее путем объединения различных кванов. Правительство поддержало это решение. В 1953 г. часть кванов объединяется в Корейский Союз Тансудо. Лидером объединения и фактически создания как бы нового стиля стал генерал Чой Хон Хи (который в молодости занимался тхэккуоном, а затем получил в Японии черный пояс по каратедо). Он прославился своим участием в борьбе с японской оккупацией Кореи и тем, что преподавал боевые искусства в армии после восстановления корейской независимости.

Он же в 1955 г. предложил название "таэквондо" ("путь ноги и руки"), которое 11 апреля 1955 г. одобрил совет руководителей кванов. В сентябре 1961 г. основана Корейская Ассоциация Тхэквондо, в феврале 1962 г. она становится официальным членом Ассоциации любительских видов спорта Кореи.

В это время начинается процесс популяризации таэквондо за пределами Кореи. Таэквондисты ездят с демонстрациями по странам Европы, Азии и Америки.

В 1966 г. появляется Международная Федерация Тхэквондо (ITF), ее главой становится Чой Хон Хи. Но в 1967г. он вынужден был покинуть Корею и уехать в Канаду. Туда же уезжают некоторые инструкторы таэквондо. Штаб-квартира ITF переносится в Торонто.

Таэквондо WTF (World Taekwondo Federation - Всемирная Федерация Тхэквондо) - это одна из многочисленных корейских систем единоборств, признанная во всём мире и являющаяся современным Олимпийским видом спорта. Создателями которого являются группа Корейских мастеров возглавляющих традиционные Корейские школы боевых искусств [28].

Располагает арсеналом приёмов, по количеству и качеству не уступающих, а во многих случаях превосходящих другие виды единоборств. Отличительной особенностью таэквондо WTF является эффективная и скоростная система ударов ногами, аналогов которой нет ни в оном из видов восточных единоборств.[8]

Таэквондо включает в себя философию, дисциплину и самодисциплину, уважение к старшим. Позволяет участвовать во всестороннем и гармоничном развитии личности, формировании здорового образа жизни, а так же пропаганде идеалов и принципов высокой морали и общечеловеческих ценностей [28].

Тот факт, что изначально Тхэквондо было создано боевым Генералом для своих солдат, оказало большое влияние на это боевое искусство, в особенности на ИТФ, которую он сам возглавлял. Тренировочный процесс характеризуется жёсткой дисциплиной. Правила поведения в до-янге (помещение, где проходит обучение ТКД) строго регламентированные. Форма одежды, ритуалы, отношение к учителю и товарищам соблюдаются с особым вниманием. Поскольку первые ученики были военными, ТКД должно было отвечать ряду требованиям [30].

Процесс тренировок должен быть максимально рационален, чтобы за короткий срок можно воспитать максимальное количество учеников(у солдат срочной службы нет времени на долгие годы тренировок).

Правильная методика должна сделать ТКД легко изучаемое для каждого солдата, даже если у кого-то нет особых задатков.

Оно должно подходить как для солдат без каких-либо знаний в области боевых искусств, так и для опытных мастеров, имеющих высокую степень в других видах единоборств, которых в Корее огромное множество. Эта задача не из простых, так как убедить кого-то, занимающегося одним видом единоборств о преимуществе другого стиля очень сложно [26].

Должны быть минимальные требования к помещению и инвентарю для занятий.

Самое важное - оно должно быть эффективным на поле боя в случае рукопашной схватки.

Основателю Тхэквондо удалось добиться поставленных задач. Тхэквондо отличается хорошо разработанной методикой преподавания, которая на сегодняшний день может быть адаптирована для всех возрастов, как для мужчин, так и для женщин. Приёмы с точки зрения биомеханики наиболее рациональны, что позволяет генерировать максимальную мощь. В Тхэквондо в основном используется ударная техника рук и ног наиболее подходящая в естественных условиях, или для защиты от нескольких противников.[30,29,27]

Тхэквондо по сути является многоборьем, состоящим из пяти дисциплин. В программу соревнований входят четыре дисциплины : соревнование по спаррингу (масоги), соревнование по формальным комплексам (туль), соревнование по разбиванию досок (вирек-3 разных удара для женщин и 5 разных ударов для мужчин ), и соревнования по спец.технике Тхэквондо (тэки- разбивание досок с прыжком в длину и высоту-3 разных прыжка у женщин и 5 разных прыжков у мужчин). Помимо соревновательных дисциплин в программу обучения входят и приёмы самообороны (хосинсул), которые являются логическим применением предыдущих дисциплин в реальных ситуациях. Тхэквондо, пожалуй единственное боевое искусство методика преподавания которого, а также философия, порядок присвоения поясов и все его составляющие, разбивания, поединки, базовая техника, спец.техника, формальные комплексы, приёмы самообороны описаны самим основателем в одной книге -энциклопедии Тхэквондо, которая состоит из 15 томов! Существование энциклопедии, конечно, не может заменить инструктора, но позволяет избежать искажения классической техники, даёт возможность каждому корректировать и усовершенствовать свои умения, избегая ошибок и профанаций. С помощью энциклопедии искусство становиться доступно каждому, нет возможности спекулировать закрытостью системы, скрывать свои незнания под предлогом секретности. В Тхэквондо нет секретов, за исключением одного - полной отдаче тренировочному процессу. Ученик, сумевший заставить себя, достигает рано или поздно желаемых результатов, которые обычному человеку могут казаться сверхъ [9].

В Тхэквондо каждый может получить то, что ему нужно: поправить здоровье, научиться самообороне, ознакомиться с философией Тхэквондо, воспитать сильное тело и дух. Но для того, чтобы стать профессионалом требуется большая самоотдача, изнурительные тренировки, несгибаемое намерение, умение терпеть. Терпеть долгие годы, терпеть боль и усталость, терпеть жёсткие поединки, терпеть травмы. Тхэквондо построено на знаниях анатомии, биомеханики, физиологии и физического воспитания. Научный подход делает искусство живым. Сколько наука развивается, столько развивается и искусство, конечно классическая техника, туль, основа ТКД, меняется реже всего, это стержень, база, на которую опираются все инструктора. Но какие методы, какие нагрузки и на чём нужно делать акцент выбирает сам инструктор. Разные инструктора это разные типы личности, это разные методики, разный подход. Это даёт возможность каждому ученику подобрать более подходящую для него школу. Возможно эта особенность исходит из древней корейской традиции выбора учителя, где монах после нескольких лет предварительного обучения , должен был обойти как можно больше монастырей и учиться у многих учителей, чтобы выбрать одного, назвать его своим учителем и учиться у него столько времени, сколько учитель посчитает нужным. Тхэквондо является искусством самообороны и его Философия выражается 5-ю принципами: Учтивость, Терпение, Непоколебимый дух, Самоконтроль, Честность.

1.2 Разрядные требования и нормы в тхэквондо ИТФ

Массогн (поединок) и туль (комплексные упражнения)

Мужчины и женщины Мастер спорта России международного класса - занять:

1-3 места в личных или командных соревнованиях на чемпионате мира;

1-2 места в личных или 1 место в командных соревнованиях на чемпионате Европы;

1-3 места в составе команды в командных соревнованиях на Кубок мира;

1 место в составе команды в командных соревнованиях на Кубок Европы;

1 место на первенство мира среди юниоров 16-18 лет.

Мастер спорта России - занять:

1-2 места в личных или 1 место в командных соревнованиях на чемпионате России;

1 место в составе команды в командных соревнованиях на Кубок России;

1 место на первенстве России среди юниоров в личных соревнованиях 16-18 лет.

Кандидат в мастера спорта - занять:

3-4 места на чемпионате России в личных соревнованиях;

2-3 места в составе команды в командных соревнованиях на Кубок России;

2-3 места на первенстве России среди юниоров в личных соревнованиях 16-18 лет.

1 - разряд - занять:

1-2 места на чемпионате республики, области, края;

1-2 места на первенстве республики, области, края среди юниоров 16-18 лет;

1 место на первенстве республики, области, края среди юношей.

2 разряд - занять:

3-4 места на чемпионате республики, области, края; 3-4 места на первенстве республики, области, края среди юниоров 16-18 лет

2 место на первенстве республики, области, края среди юношей.

3 разряд - занять:

5-8 места на чемпионате республики, области, края;

5-8 места на первенстве республики, области, края среди юниоров 16-18 лет

3-4 место на первенстве республики, области, края среди юношей.

Условия выполнения разрядных требований

Для присвоения звания МСМК, МС необходимо участие в весовой категории не менее 8 человек не ниже КМ С [5].

1.3 Тактическая структура схватки в тхэквондо ИТФ

С началом проведения соревнований в тхэквондо изменилось существовавшее ранее значение владения мастером боя большим многообразием техники, которая позволяла осуществлять неожиданные для противника атаки и за счет фактора неожиданности достигать победы в бою. Правила соревнований определили круг разрешенной техники боя, который является достаточно ограниченным; поэтому спортсмены с небольшими различиями владеют практически все одинаковым объемом технических действий. Поэтому они стали применять различные атакующие и контратакующие комбинации, которые строятся на использовании, преодолении и нейтрализации защиты противника после угроз или ложных атак, а также использование встречной атаки и контратаки после вызовов и провокаций [5].

Другим направлением явилось овладение тактикой проведения различных маневров и подготавливающих действий, Причиной послужило то обстоятельство, что обыгрывание противника при проведении подготовок позволяет с высокой вероятностью завершать атаку. Поэтому обыгрывание противника на подготовках занимает существенное место в тактике боя в тхэквондо.[3]

Тактические действия тхэквондиста можно распределить на три группы: подготовительные, наступательные и оборонительные (применительно к спортивной секции для детей).

Подготовительные действия:

ознакомление с уровнем мастерства противника, его стилем и манерой ведения боя;

скрытие своих замыслов с помощью обманных движений, чтобы отвлечь противника от задуманных им действий, вызвать его на атаку (контратаку) для проведения собственной контратаки (атаки) (применительно к спортивной секции для детей);

анализ и оценку действий противника, а именно: его стиля и манеры ведения боя, физической подготовленности, смелости и решительности, умения проводить обманные действия, применения излюбленных приемов, поведения после полученного удара, а также после удачно проведенной им комбинации (применительно к спортивной секции для детей);

создание с помощью маневрирования положений, удобных для собственных атак и контратак и неудобных для противника, умение держать его на нужном расстоянии, "загнать" в угол (применительно к спортивной секции для детей);

выяснение реакции противника на активные ложные действия (не открывает ли уязвимые места для удара, пытается ли контратаковать, принимая ложные действия за действительные, и т.д.);

определение скоростных и силовых данных противника. Подготовительные действия активно осуществляются с помощью большой маневренности, атак и контратак передней ногой (одиночные, повторные удары, фехтующая техника, техника преследования).[26,27]

Следует иметь в виду, что противник ставит такие же задачи и так же активно их решает (применительно к спортивной секции для детей).

Наступательные действия находят свое выражение в атаках и контратаках. Контратаки, в свою очередь, могут быть встречными, ответными и повторными на контратаку противника [16].

Атака - лучшее тактическое средство единоборства для достижения победы. Но атакующий может рассчитывать на успех только в том случае, если проводит атаку своевременно и неожиданно для противника. В этом случае он имеет некоторое тактическое преимущество перед обороняющимся, так как может начать атаку в момент наибольшей готовности к действиям (применительно к спортивной секции для детей). Именно поэтому необходима подготовка к атаке, одним из моментов которой является умение раскрыть защиту противника ложными действиями, отвлечь его внимание от выбранной для удара цели и этим создать удобное положение для нанесения удара.

Атаки проводятся с дальней, средней и ближней дистанции [7].

Атака с дальней дистанции может окончиться одним небольшим эпизодом. Атака одним-двумя ударами часто ведет к сближению противников на среднюю и ближнюю дистанции.

Контратака с дальней дистанции может быть средством активной обороны.

Спортсмен тхэквондо ИТФ, владеющий защитными приемами в виде уклонов, защиты руками и хорошо передвигающийся, создает себе в процессе положения, выгодные для нанесения эффективных контрударов (применительно к спортивной секции для детей). При отсутствии встречных ударов противник несколько теряет бдительность, раскрывается, что позволяет успешно наносить удары в ответной контратаке - один, два или серию.

При встречных контратаках спортсмен тхэквондо ИТФ старается нанести встречный удар или несколько ударов в момент, когда атакующий раскрывается. С этой целью спортсмен тхэквондо ИТФ, избравший контратакующую форму боя, старается вызвать противника на атаку, заранее подготовив тот или иной контрприем.[25]

Более сложной является контратака на дальней и средней дистанциях: финтами (ложными действиями) вызывают противника на контратаку, которую решительно опережает своей контратакой. Такая форма боя доступна только тхэквондистам высокой квалификации.

Оборонительные действия спортсмен тхэквондо ИТФ применяет, если ему необходимо защищаться от быстрой и стремительной атаки или контратаки противника, которую он не успевает определить, изменить дистанцию боя, утомить противника и морально воздействовать на него, раскрыть противника, отдохнуть после полученного сильного удара, подготовить контрудары, специально с тактической целью противопоставить непрерывным атакам ряд оборонительных действий (применительно к спортивной секции для детей).[1,5]

К оборонительным действиям относятся и контрудары без последующего развития наступления, с тем чтобы остановить активного, беспрерывно атакующего противника.

Защиты в сочетании с маневрированием могут быть средством активного сближения с противником и сохранения средней и ближней дистанций (применительно к спортивной секции для детей). Вместе с тем эти действия способствуют сохранению дальней дистанции. Защиты в сочетании с маневрированием применяются и для смены дистанций (применительно к спортивной секции для детей).

Высококвалифицированные тхэквондисты успешно применяют такие способы обыгрывания противника как: игра угрозами, игра дистанцией, игра ритмом, игра линией атаки, проведение вызовов и провокаций, смены стойки в различных сочетаниях в зависимости от выполняемых основных маневров - степа, челнока, пошагового маневрирования и других подготавливающих действий.[15,13]

В тактических маневрах появляются основные и дополнительные тактические действия, которые, соответственно, имеют разное значение при их выполнении, так для:

степа основным являются игра ритмом 1-1 на 1-2, не основными -угрозы и игра дистанцией, и смена стоек;

переднего и заднего челнока основным является игра дистанцией и угрозы и не основным - игра линией атаки;

бокового челнока основным является игра линией атаки и угрозы;

пошагового маневрирования - игра линией атаки и дополнительной сменой стоек.[4]

Установление взаимосвязей между основными маневрами, тактическими значениями и боевыми действиями, позволяют определить тактическую структуру боевых действий в поединке. Исходя, изданной структуры можно рассматривать конфликтное взаимодействие с противником при проведении подготовок сочетающихся с различными техническими и тактическими действиями в следующем:

- обыгрывание по ритму, обыгрывание по дистанции, обыгрывание угрозами, изменением дистанции, обыгрывание линиейатаки, с обыгрыванием и без него при проведении угроз, вызовов и провокаций:

- сочетание игры ритмом степа с игрой дистанцией, с игройлинией атаки и угрозами или вызовами и провокациями.

- выбор боевых действий - атак, контратак и комбинаций;

- проведение атак: одиночными ударами; сериями руками; сериями руки-ноги; сериями ногами.

- выбор механизмов достижения успеха при проведении технических действий в подготовках, атаках, контратаках;

- правомерность применения к различным противникам различных маневров и подготавливающих действий.

Обыгрывание угрозами.

Угрозы используются тхэквондистами при проведении большинства тактических подготовок к атакам и контратакам. Угроза это тактическое действие создающее опасную ситуацию для противника, когда атакующий боец может беспрепятственно или с небольшими затруднениями продолжить атаку.

Проведение угрозы есть демонстрация действия, из которого неясно будет производиться действие или нет, неопределенность будущего создает эффект угрозы. При повторном проведении угрозы противник перестает реагировать, и начало атаки принимает за очередную угрозу.[6,2]

Угрозы различаются на истинные и ложные, обе могут демонстрироваться в поединке.

Угрозы представляют собой, пожалуй, самую обширную совокупность подготавливающих действий. В тхэквондо бойцы применяют такие угрозы как: угрозы раздергиванием, угрозы с вызовом, угрозы повторные, защита угрозой. Угрозы выполняются с помощью подскока, подшагивания, зашагивания, подъема или замаха ноги (руки), импульсным или волновым движением туловища, наклоном туловища и головы - вправо, влево, вперед и с помощью других действий.

Угрозы используются при проведении всех маневров в тхэквондо и они хорошо сочетаются со всеми тактическими действиями.

Вызовы и провокации используются бойцами, ведущими поединок в контратакующей стратегии.

Вызов - создание для противника благоприятной желаемой ситуации, условий и действий, когда противник не собирается проводить те или иные приемы, а ему их проведение явно навязывается.

Провоцирование действий - создание благоприятных условий для проведения действий противником скрывая от него их специальное создание или создание условий для продолжения действий противника с дальнейшим их использованием против него. Провоцирование это исполнение роли плохо подготовленного борца, совершающего много ошибок.[24]

Степ - подпрыгивание на носках перед противником. С перемещением вперед - передний степ, на месте - нейтральный, с перемещениемназад - задний степ.

При одновременном подпрыгивании спортсменов образуется ритм 1-1, который благоприятен для атаки - атакующий ритм. При разноименном подпрыгивании образуется ритм 1-2, он благоприятен для контратаки - контратакующий ритм.[12]

Основное тактическое назначение степа - создание благоприятной ситуации начала атаки для проведения ударов ногами, вызова противника на атаку. Не основное значение степа - демонстрация активности тхэквондиста.

Обыгрывание на ритме степа

Приглашение на степ - короткие приседания (волнообразные движения) стимулирующие вызов на степ противника.

Маневрирование степом с постоянным уходом с линии атаки (удара)вправо и влево.

Имитация степа - легкое волнообразное приседание на месте, используется для обмана противника, демонстрация согласия с его ритмом степа.

Смена ритма степа - переход из атакующего степа в контратакующий и обратно. Способы создания начала атаки на степе с изменение его ритма. Для перехода из связки 1-1 в связку 1-2 обычно проводится остановка внизу движения. Для перехода из связки 1-2 в связку 1-1 -остановка вверху движения, для этого, используются подшагивание, отшагивание и подседание.

Челнок - движение вперед назад с перемещением опоры с впереди стоящей ноги на сзади стоящую ногу. Перемещение вперед - переднийчелнок; перемещение на месте - нейтральный челнок и перемещение назад - задний челнок.

Основное тактическое назначение челнока - демонстрация угроз начала атаки а) ногами, б) руками. При выполнении челнока сочетаются игра дистанцией с игрой угрозами.

Взаимокоординадия в челноке осуществляется с помощью легкого встречного движения корпусом или рукой.

Передний челнок - целью является демонстрация реальности угрозы. При отступлении противника ловится момент его остановки для нанесения удара. Реальность угрозы периодически подтверждается ударами. Движение вперед - угроза продолжения удара, подшагивание с движением вперед (шаг вперед нужен для угрозы).

При демонстрации ложных угроз, проводимых серией, противник останавливается, так как отпадает необходимость отходить в виду отсутствия опасности, в этот момент проводится реальная атака.

При движении назад - создание стартового положения для контрудара. При отшагивании шаг меньше чем при подшагивании. Обман восприятия дистанции достигается за счет того, что движение при угрозе не изменилось, а длина подшагивания увеличилась.

Остановка противника после подшагивания достигается проведение угрозы на остановку, противник вынужден реагировать активной защитой, что, и обеспечивает и сокращение дистанции (движение корпуса вперед) и остановку противника.

Передним челноком осуществляется натиск.

Нейтральный челнок - провоцирование на атаку для проведения контратаки.

Задний челнок - целью его является вытянуть на себя соперника и поймать его встречное движение для контрудара. Задний челнок используется для вызова на натиск, с игрой на вызов на атаку в ориентировочной зоне и с принятием решения на начало атаки. «Дразнить атакой». Механизм - пробуждение злости на упущенную возможность атаковать. При этом необходимо вначале вывести из психического равновесия, а потом несколькими движениями разозлить.[19]

Задний челнок обычно используется для проведения встречной атаки с вызовом и для проведения контратак.

Первое движение челнока направлено на принятие противником атакующей стратегии, второе может провоцировать начало атаки.

1. Первое встречное движение заднего челнока направлено на приглашение противника на бой.

2. Второе может уже быть вызов на атаку.

Тактическое действие управляемый вызов на действие для проведения контратаки.

Игра дистанцией.

Игра дистанцией осуществляется за счет вхождения во взаимокоординацию при сохранении дистанции, маскировки подшага, отшага, подскока, напрыжки и маскировки подшага движением в степе вверху.[15,16]

Взаимокоординация при вызове противника на себя (повести,потянуть на себя) - заставить противника двигаться на себя с определенной дистанцией. Действия, направленные на удержание дистанции, осуществляются за счет вхождения в зону ударной дистанции противника и выхода из нее (в момент входа противник не должен находиться в стартовом положении для проведения удара).

Взаимокоординадия при сохранении глубины дистанции (прилипнуть) - движение на одном расстоянии с противником после его неудачной атаки или контратаки.

Пошаговое маневрирование - перемещение бойца по доянгу вразличные стороны.

Основным тактическим значением пошагового маневрирования является постоянное изменение линии атаки сочетаемое в большей степени с проведением угроз.

Игра линией атаки осуществляется за счет стремления бойцов быть на линии атаки и готовым провести защиту, контратаку или встречную атаку. Стремление поймать «противоход» в движении противника и составляет цель игры линией атаки.

Атаки и контратаки, проводимые после обыгрывания противника, при выполнении маневров и подготавливающих действия становятся, намного эффективнее.

Обыгрывание противника при проведении результирующих боевых действий связано с защитами, которые используются для продолжения атак и контратак. Комбинации в тхэквондо проводятся не только с использованием защитной реакции, но и с использованием атак и контратак.

Высококвалифицированные тхэквондисты умеющие сочетать тактическое обыгрывание противника, как на подготовках, так и на проведении боевых действий, обладают большим тактическим разнообразием в бою с различными противниками, что позволяет им стабильно добиваться победы на соревнованиях [7,21,23].

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Цель и задачи исследования

Цель исследования - выявить аспекты тактики применения технических действий тхэквондо ИТФ.

Задачи исследования:

- рассмотреть теоретические основы применения технических действий тхэквондо ИТФ;

- выявить особенности тактической подготовки спортсменов в тхэквондо ИТФ.

Гипотеза исследования: использование тактических приемов ведения поединка в предсоревновательный и соревновательный период повышает эффективность поединка.

2.2 Методы исследования

Методы исследования: теоретический анализ литературы, технико-тактический видеоанализ, методы математической статистики.

Анализ литературных источников

Анализ литературных источников, включающих специальную и научно-методическую литературу, проводился для определения состояния исследуемой проблемы и нахождения ответов на вопросы исследования тактики структурного преодоления, а также для разработки содержания технико-тактической подготовки спортсменов.

Изучение научно-методической литературы позволило нам: подтвердить актуальность проведения нашего исследования; уточнить цель, задачи и гипотезу работы; выделить тактические и технические характеристики тактики проведения поединка тхэквондо; определить значение структурного преодоления в спортивном поединке и его влияние на эффективность проведения технических действий в партере; определить теоретико-методологическую позицию – теорию конфликтного взаимодействия в спортивных единоборствах и технико-тактический анализ поведения единоборцев в соревновательных схватках.

Изучение литературных источников включало в себя анализ научно-методической и практической литературы в различных видах единоборств.

Технико-тактический видеоанализ поведения единоборцев в соревновательных схватках.

Проведение педагогических наблюдений и видеоанализа соревновательных поединков высококвалифицированных тхэквондистов на Чемптонате Европы 2014 г. позволило провести технико-тактический анализ более 2400 схваток в 150 поединках. Это дало возможность получения статистических данных о составе, объемах применения, результативности интегральной и дифференциальной, ударных и защитных действий, типичных стартовых ситуаций и доминирующих компонентов манер ведения боя.

Методы математической статистики.

Методы математической статистики в нашей работе использовались при обработке результатов видеонаблюдения соревновательных поединков борцов.

Были использованы методы первичной статистической обработки – описательная статистика.

Программа статистической обработки исследования в основном предусматривала вычисление значений среднего арифметического и процентов.

2.3 Организация исследования

Структура данного исследования включала в себя три этапа:

1 этап – анализ литературных источников; обработка полученной информации.

2 этап – подбор методов исследования. Проведение технико-тактического видеоанализа поведения тхэквондистов в соревновательных схватках.

3 этап – Обработка полученных данных и оформление выпускной квалификационной работы

ГЛАВА 3. ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЕДИНКОВ

3.1 Тактическая подготовка в группе спортивного совершенствования

Тхэквондо относится к группе видов спорта, в которых успех в значительной степени зависит от тактической подготовки, тактического мышления спортсмена, его способности реализовать свой тактический замысел.

Таким образом, техническую и физическую подготовку спортсмена в данном виде спорта необходимо проводить в неразрывном единстве с тактической. Причем на начальных этапах подготовки роль тактической подготовленности спортсмена невелика, а на этапе высшего Спортивного мастерства, когда по другим видам подготовленности спортсмены практически не различаются, она приобретает решающее значение. Изучение опыта и мнения тренеров и тхэквондистов высокой квалификации показало, что в учебно-тренировочных занятиях практически не уделяется внимания тактической подготовке. Часто спортсмену и тренеру перед поединком или даже в его процессе приходится решать задачи тактического характера.

Тактика в тхэквондо — это средство одержать победу, быстро осуществить противодействие после предварительной атаки и исправить ситуацию в процессе поединка. Ее целью является обеспечение эффективности управления процессом состязания.

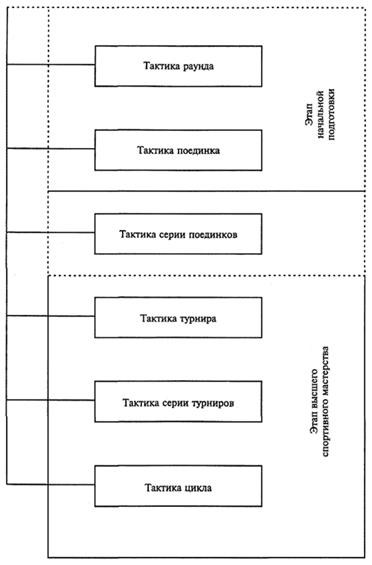

По решаемым в ходе тактических действий задачам тактика тхэквондо делится на тактику раунда, поединка, серии поединков, турнира, серии турниров, цикла соревнований. Принципиальная схема обучения тактическим действиям и их совершенствования представлена на рис. 1.

Рисунок 1 - Обучение и совершенствование тактики тхэквондо в зависимости от этапа подготовки

На схеме видно, что наиболее целесообразно на начальном этапе подготовки в тхэквондо обучать тактическим действиям, применяемым в отдельном раунде, поединке или серии поединков турнира, т. е. на этом этапе наиболее приемлема общая тактическая подготовка. И целью этого этапа является максимальное использование своих возможностей в каждом соревновании.

На этапе высшего спортивного мастерства уже целесообразно применять более сложные тактические схемы (разумеется, не исключая прежних) с выбором соперника, с отбором на более крупный турнир, с проверкой новых тактических вариантов.

Содержание обучения тактическим действиям в тхэквондо на различных этапах становления тактического мастерства различно. Так, на начальных этапах необходимо изучать и совершенствовать тактику нападения, защиты, контратаки, раунда, поединка и т.д. На более высоких ступенях спортивного мастерства — тактику ведения боев с конкретным соперником, тактику конкретного турнира, тактическое мышление тхэквондиста, т.е. специальную тактическую подготовку.

Факторы, влияющие на тактический рисунок поединка

Применение тактических действий в тхэквондо зависит от ряда факторов, представленных на рис. 2.

Рисунок 2 - Факторы, влияющие на тактический рисунок поединка

Видно, что тактика определяется двумя группами факторов: внутренних, зависящих от самого спортсмена, и внешних, не зависящих от него.

Первым и самым главным из внутренних факторов, влияющих на тактику тхэквондиста, является его способность к тактическому мышлению: восприятию ситуации, адекватной ее оценке, изменению тактического плана поединка в зависимости от результатов подобного анализа, творчества в поиске новых тактических схем и др.

Второй из внутренних факторов — физическая подготовленность тхэквондиста — может использоваться в двух направлениях: во-первых, экономичности расходования энергетических ресурсов (т. е. выносливость) и, во-вторых, максимальной реализации двигательных способностей (сила ударов) либо (что лучше всего) их комбинации (максимальная сила и точность ударов при минимальных затратах энергии). Комбинация этих направлений наиболее актуальная на этапе высшего спортивного мастерства. От физической подготовленности будут зависеть некоторые показатели эффективности соревновательной деятельности спортсмена. Примером тактики на основе лучшей, чем у соперника, физической подготовки может служить использование большого количества перемещений, ложных действий, изменений дистанции с целью утомить противника и вынудить неадекватно отвечать на применяемые действия.

На наш взгляд, к этой группе факторов можно отнести и морфологические параметры тхэквондиста, его весовую категорию, влияние чего на выбор тактики в тхэквондо бесспорно.

Следует отметить, что влияние внутренних факторов на тактику двунаправленно: на этапе начальной подготовки тактика зависит от физической, технической и тактической подготовленности спортсмена, а на этапе высшего спортивного мастерства, наоборот, эти стороны подготовки зависят от выбранной тхэквондистом тактики.

Зависимость тактики от психологической подготовленности тхэквондиста неоспорима. Выбор тактики конкретного поединка зависит от индивидуальных психологических особенностей тхэквондиста. Например, для спортсмена-холерика наиболее приемлема тактика нападения, целью поединка является набор максимального числа очков в 1 — 2-м раунде за счет большого количества приемов и дальнейшее удержание счета; тактика выжидания неприемлема. Для сангвиника — тактика атаки и контратаки, «выматывания» соперника ложными приемами, изменением дистанции, большим количеством перемещений, равномерного ведения всех раундов. Для флегматика — тактика защиты и контратаки, небольшого количества точных ударов, большого количества точных приемов в защите, набора очков в последних раундах на фоне утомления соперника. Конечно, в зависимости от внешних условий поединка тактика может изменяться.

Зависимость тактики от теоретической подготовленности тхэквондиста обусловлена тем, что необходимо изучение каждого соперника перед соревнованиями, а не только в ходе поединка. Иногда это игнорируется, и спортсмену приходится на месте решать, какую тактику по отношению к сопернику предпринять. Помимо этого, тактику регламентируют общие правила соревнований по тхэквондо и положение о каждом соревновании, спортсмен может не знать или игнорировать нюансы этих нормативных документов и проиграть только из-за пренебрежения этими знаниями.

К внешним относится большое количество факторов. Значимость первого из них — правил соревнований — была показана выше. Ко всему сказанному можно добавить, что суть этого фактора состоит в том, чтобы вынудить соперника нарушить правила при собственном их соблюдении.

Зависимость тактики от регламента соревнований выражается в том, что, например, может быть изменена длительность раундов и интервалов отдыха. То есть при раунде не в три, а в две минуты, наверное, нет смысла применять тактику «выматывания» соперника, так как, скорее всего, он не будет успевать слишком уставать. А вот при коротких интервалах отдыха такая тактика, возможно, принесет успех.

Тактика может изменяться в зависимости от соревновательной ситуации, а именно: определенная для спортсмена выжидательная тактика контратаки может измениться на открытую тактику нападения, если соперник ведет в счете и остается мало времени до конца поединка, т. е. необходимо использовать последний шанс для исправления ситуации, хотя в этом случае можно пропустить контратаку соперника.

Влияние особенностей соперника на тактический план поединка обусловлено всеми теми же факторами, влияющими на выбор им тактики. Насколько соперник физически, тактически, психологически и теоретически подготовлен, определяет использование и корректировку тактического плана спортсмена.

При выполнении тактического плана непосредственно в самом поединке важно учитывать, кто задает или будет задавать тактический рисунок боя, т. е. выберет тактику нападения. Это особенно важно, когда соперники вместе выбирают одинаковую (например, выжидательную) тактику поединка и одному из них приходится отклоняться от нее и идти на разумный (или неразумный) риск.

И, наконец, на наш взгляд, наименее значимый, но все-таки немаловажный фактор — условия проведения соревнований, это учет зрительской аудитории, места поединка, климатических, гигиенических и экологических условий соревнований. Например, большая зрительская аудитория, поддерживающая спортсмена, может вынудить его применять не рациональную для него и ситуации тактику нападения и большого количества ударов. В таком случае эти приемы будут плохо подготовленными и малоэффективными.

Как уже было показано, тактика в тхэквондо делится на тактику нападения, защиты и контратаки.

Атаки в тхэквондо делятся на прямые (исходная атака, закрывающаяся атака); непрямые (ложная атака, постблокирующая атака и степ-атака); контратаки (прямые и непрямые).

Исходная, открывающаяся атака проводится, когда соперник находится на расстоянии в 1 м.

Закрывающаяся атака проводится на сближении с противником с расстояния в 1,5 м. При этой атаке необходимо обращать внимание на длину дистанции и координацию и быстроту движений, продвигаться к противнику, скользя по корту.

Ложная атака проводится ложными приемами для выявления и открытия противником своих уязвимых мест.

Постблокирующая атака проводится после блокирования атаки соперника или ухода от такой атаки, немедленным проведением собственных атакующих действий.

Степ-атака используется при уходе от атакующих действий противника шагами или при собственной защите отходами с выполнением подготовительных к атаке и обманных движений.

Прямая контратака проводится из положения, в котором находится спортсмен.

Непрямая контратака проводится после подготовительных и обманных действий тхэквондиста.

Контратаки, как прямые, так и непрямые, делятся на одиночные и комбинированные в зависимости от количества применяемых технических приемов.

Структура многолетней стратегической и тактической подготовки борцов имеет четыре этапа. Такое же, как в технической подготовке, число этапов объясняется тем, что процессы технической и тактической подготовки борцов взаимообусловлены. Так, если на 1-м этапе технической и тактической подготовки основные задачи сводятся к формированию базовой техники и тактики, то на 2-м — идет процесс специальной подготовки, на 3-м — углубленной технической и тактической подготовки, а на 4-м — работа строится по индивидуальным тренировочным программам. Столь строгое разграничение этапов весьма условно, и 2-й этап как бы наступает на след 1-го, 3-й — на след 2-го и т.д.

3.2 Тактический анализ поведения единоборцев в спортивном поединке

Определяющими действиями, характеризующими соревновательный спарринг, в тхэквондо являются приемы нападения: удары, серии ударов и комбинации. Специалисты по тхэквондо выделяют различное количество как базовых ударов ногами и руками, так и различные варианты проведения комбинаций и серий ударов. Чаще всего тренеры не отличают серии ударов от комбинаций ударов. Для проведения технико-тактического анализа из всего разнообразия технических действий, используемых тхэквондистами на основе разделения приемов нападения и маневрирования, нами было выделено 11 базовых ударов и 14 типичных стартовых ситуаций, из которых они проводятся.

При проведении технико-тактического анализа комбинаций ударов и серий ударов было выделено 8 типичных стартовых ситуаций. Разделение приемов нападения и маневрирования позволило большое количество сложных технико-тактических действий уменьшить до 7 комбинаций ударов и 9 серий ударов. Комбинации ударов отличаются от серии ударов, тем, что в комбинациях первое действие является ложным. При проведении серии ударов боец заранее, преднамеренно определяет выбор ударов и их количество. В этом случае защитные действия вносят только изменения в параметры выполнения ударов.

Действиям нападения противостоят действия защиты, в нашем исследовании мы выделили 13 защит. Вариантов этих защит значительно больше, однако, при выборе их учитывались три показателя: обобщенность защиты, эффективность защиты, возможность видеоанализа и применяемость квалифицированными тхэквондистами.

Приемы нападения являются техническими характеристиками ведения боя, выбор стартовых ситуаций отражает технико-тактические характеристики, дальнейшее увеличение тактической составляющей достигается при рассмотрении доминирующей манеры ведения боя. В различных видах единоборств выделяется разное количество манер ведения боя. В нашем исследовании, было, выделено пять манер ведения боя и 14 доминирующих компонентов этих манер.

Проведение педагогических наблюдений и видеоанализа соревновательных поединков высококвалифицированных тхэквондистов на Чемптонате Европы 2014 г. позволило провести технико-тактический анализ более 2400 схваток в 150 поединках. Это дало возможность получения статистических данных о составе, объемах применения, результативности интегральной и дифференциальной, ударных и защитных действий, типичных стартовых ситуаций и доминирующих компонентов манер ведения боя.

Проводимые удары в поединке мы подразделили на три труппы: одиночные удары, серии ударов и комбинации ударов (табл. 1). Объем одиночных ударов в три раза чаще применяется в бою при приблизительно одинаковой результативности интегральной (рез.инт.) при разной результативности дифференциальной (рез.диф.). (Объем применения — определялся как отношения количества применения конкретного удара к количеству всех проведенных ударов. Результативность интегральная, как отношение количества оцененных ударов конкретного удара к количеству всех проведенных ударов. Результативность дифференциальная, как отношение количества оцененного удара к количеству применения этого удара).

Таблица 1

Объем применения, результативность интегральная и дифференциальная одиночных ударов в сравнении с комбинациями и сериями ударов (в %)

|

№ п/п |

Удары, комбинации и серии ударов |

Объем |

Рез.инт. |

Рез.диф. |

|

1. |

Одиночные удары |

75,7 |

12,4 |

16,4 |

|

2. |

Комбинации и серии ударов |

24,3 |

4,5 |

18,7 |

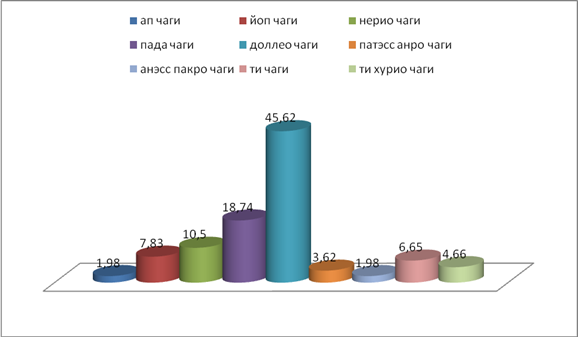

При анализе одиночных ударов фиксировалось, какие подготавливающие действиями были связаны с созданием стартовой ситуации. Проведение технико-тактического анализа одиночных ударов позволило установить (рис. 3.) в процентах объем применения, результативность интегральную и дифференциальную выполнения атакующих и контратакующих ударов, проводимых из 14 стартовых ситуаций

Рисунок 3 - Объем применения, результативность интегральная и дифференциальная одиночных ударов в соревновательном спарринге высококвалифицированных тхэквондистов(в %)

Для тхэквондо лидирующим ударом является боковой удар вперед (доллео чаги: об. — 45,62%, рез.инт. — 5,2%, рез.диф. — 11,4%). Он наиболее часто оценивается судьями. Доллео чаги является как скоростным, так и акцентированным ударом, его можно проводить со всех дистанций. Удар доллео чаги является несимметричным ударом с преобладанием в четыре раза выполнения удара дальней ногой. Доллео чаги можно проводить из всех стартовых ситуаций. Чаще всего он проводится при обыгрывании противника на момент начала атаки с места. На втором месте идет стартовая ситуация проведения атаки из степа. Три стартовые ситуации: отступая, сближаясь шагом, подскоком приблизительно равны в объеме — около 4,5%. В остальных ситуациях удар проводится реже.

Второе место занимает боковой удар снизу (пада чаги: об. — 18,74%, рез.инт. — 3,96%, рез.диф. — 21,2%). Удар является несимметричным: ближней ногой объем — 2,87%, дальней ногой объем — 15,86%. Чаще всего удар пада чаги проводится как атакующий удар с места и в контратаке дальней ногой. Обратный боковой удар вперед (йоп хурио чаги: об. — 1,27%, рез.инт. — 0,39%, рез.диф. — 30,8%). Этот удар применяется редко, и в основном для проведения контратак или встречных атак с опережением против ударов доллео чаги, пада чаги.

Среднюю позицию занимает прямой удар в сторону (йоп чаги: об — 7,83%, рез.инт. — 0,49%, рез.диф. — 6,33%). По преимуществу этот удар является атакующим и проводится дальней ногой. Чаще всего он проводится в защиту противника с места. При выполнении противником набегания этот удар позволяет остановить продвижение противника.

Объем трех падающих ударов сверху составляет — 10,5%. Прямой падающий удар сверху (нериочаги: об. — 5,05%, рез.инт. 1,09%, рез.диф. —1,6%) — является результативным ударом. Результативным контрудар нерио чаги становится при выполнении удара дальней ногой (об. — 0,5% и рез.инт. — 0,2%). Нерио чаги проводится как встречный, ответный и реже как контратакующий удар. Основными ситуациями его проведения являются: с места (2,31%) (приатакующем ударе дальней ногой — 2,28% и рез.инт. — 0,2%), далее идут ситуации проведения удара со скольжением и отступая рез.инт. — 0,1% и на сближение рез.инт. — 0,05%. Боковой удар: снаружи падающий сверху (Патэсс анро чаги — об. — 3,62%, рез.инт.— 1,49%, рез.диф. — 41,1%) — результативен при выходе бойца из клинча или при проведении ударов руками. Этот удар чаще применяется спортсменами для проведения контратак (об.— 3,07% против 0,53% в атаках, при рез.инт. —2,03% и 0,23% соответственно). Основными стартовыми ситуациями этого удара являются: с места (об. — 1,34%, рез.инт. — 0,6%), в прыжке (об. —0,79%), из степа (об. — 0,59%, рез.инт. — 0,39%). Боковой удар изнутри, падающий сверху (Анэсс пакро чаги: об.— 1,98%, рез.инт. — 0,7%, рез.диф. —35%) — данный удар по своей биомеханической структуре близок к предыдущему удару (патэсс анро чаги). Но в отличие от него в большей степени используется в атаке чем в контратаке.

Лидирующими контратакующими ударами являются: прямой удар назад сбоку и боковой удар назад, их объем составляет 11,3%. Прямой удар назад сбоку (ти чаги: об. — 6,65%, рез.инт. — 2,28%, рез.диф. — 34,3%) является основным контратакующим ударом в тхэквондо. Лучшими стартовыми ситуациями для него являются: контратаки с места и в прыжке против удара доллео чаги. Боковой удар назад (ти хурио чаги: об. — 4,66%, рез.инт. —0,8%, рез.диф. — 17%) — данный удар является близким по биомеханической структуре к предыдущему удару ти чаги и их общий объем составляет 11,3%. Результативность диф. ти хурио чаги проявляется при его использовании стоя на месте (об — 1,93%, рез.инт. — 0,2%).

Прямой удар вперед (ап чаги: об. — 1,98%, рез.инт. — 0%, рез.диф. —0%) является не результативным ударом, он применяется для проведения подготавливающих и защитных действий. Для тхэквондо удары руками являются вспомогательными и часто используются для защиты, разрушая ударные действия противника.

Защиты занимают важное место в технике ведения боя в тхэквондо. Две противоположные защиты определяют поведение тхэквондистов в защитной стратегии. Это отшагивание от противника (25,6%) при проведении им ударов и противоположное действие — сближение к противнику (24,5%). Защита сближением проводится для того, чтобы сократить дистанцию, и тогда удар противника приходится за оцениваемой поверхностью. Зашита убеганием противостоит проведению атаки набеганием и занимает третье место (9,4%). К ней прибегают как ведущие спортсмены, так и аутсайдеры. Часто эта защита используется для провоцирования противника на атаку. Защита уходом в сторону (9,3%) занимает четвертое место. Претенденты и аутсайдеры проводят эту защиту для ухода с линии атаки при набегающем противнике или выхода из угла при натиске противника. Защита отклонением туловища (7,1%) занимает пятое место и применяется в основном против ударов в голову. Защита ударами руками в основном проводится двумя ударами апчаги, которые, в большей степени, являются толчковыми. Защита ударом чаще всего приводит к сближению с противником и вхождением в клинч. Зашита ударом ближней руки (3,3%) характерна для последующего проведения контратаки или ответной атаки, а защита дальней рукой (5,6%) используется для срыва атаки противника и его остановки при проведении повторной атаки. Защита подъемом колена (4,3%) применяется как упреждающая зашита для срыва намерений противника. Защита разворотом (4,9%) является эффективным действием против проведения удара в закрытую сторону. Защита ударом ти чаги (1%) является логическим продолжением защиты разворотом. Защита блокировкой руками (2%) и ногами (1%) проводится для сковывания действий противника. Защита разножкой (1,8%) выполняется для изменения взаиморасположения.

В составе подготавливающих действий нами выделено 14 стартовых ситуаций. Проведение ударов из стартовой ситуации, отступая по объему и результативности инт., практически равна стартовой ситуации с места на сближение. Вместе объем применения этих ситуаций составляет —15,23% и является выше, чем ведения боя из «степа». В современном бою бойцы стали предпочитать ведение боя или на месте или в «челноке» — ведению боя в «степе».

Следующую группу составляют стартовые ситуации создаваемые подшагиванием, сближением шагом, подскоком, скольжением. Все перечисленные выше действия относятся к маневру сближения и общий объем их использования составляет 18,09%. Глубокое маневрирование в тхэквондо представлено набеганием и отступлением и их общий объем составляет 11,11%, при этом следует отметить высокую результативность проведения атак на набегающего противника. Наиболее сложным в техническом отношении является выполнение маневра разворотом и вращением, эти действия, имеющие большую популярность при отработке ударов и в учебно-тренировочных спаррингах, в условиях ответственных соревнования проводятся редко

Маневрирование, отступая в сторону, представлено достаточно скромно, имея высокую результативность, оно применяется редко в связи с тактической сложностью выполнения. Маневрирование сменой стойки-разножкой применяется реже всего, и это вызвано опасностью получения опережающего удара.

Технико-тактический анализ позволил нам выделить 16 комбинаций, применяемых в восьми типичных стартовых ситуациях. Приведенные выше комбинации и серии ударов, в зависимости от применяемого лидирующего удара, можно объединить в четыре группы (табл.2). Основным ударом, используемым квалифицированными тхэквондистами при проведении комбинаций и серий, является удар — пада чаги (объем — 45,3, рез. Инт. — 8,6%). Двойка пада чаги в атаке и контратаке занимает — 39,42% при рез. Инт. — 7, 11%. Применение данной серии наиболее характерно с места на сближение с противником, а также в контратаке в прыжке.

На втором месте находятся комбинации и серии, основанные на ударе доллео чаги — 29,4% с рез.инт,— 5,9%. Доллео чаги приблизительно на треть уступает пада чаги в объеме использования и при незначительно меньшей результативности. Близкий по технико—тактическим характеристикам пада чаги чаще используется по причине применения этого удара в контратакующих сериях. Удары пада чаги и доллео чаги определяют комбинационный стиль ведения боя в тхэквондо. Пада чаги преобладает при проведении комбинаций и серий, а удар доллео чаги лидирует с большим отрывом —объем применения — 45,61% при выполнении одиночных ударов

Таблица 2

Объем и результативность интегральная атак с финтами и сериями ударов по группам с лидирующим ударом (в %)

|

№ п/п |

Наименование комбинаций и серией ударов |

Объем |

Рез. инт. |

|

1, |

Комбинации и серии с лидирующим ударом пада чаги |

45,3 |

8,6 |

|

2. |

Комбинации и серии с лидирующим ударом доллео чаги |

29,4 |

5,9 |

|

3. |

Комбинации и серии с лидирующим ударом ти(хурио чаги) |

18,5 |

2,5 |

|

4. |

Комбинации и серии с лидирующим ударом нерио чаги, па эссанро чаги, |

6,8 |

1,7 |

|

|

Сумма: |

100 |

18,7 |

Лидирующую позицию по объему применения среди стартовых ситуаций занимает проведение комбинаций и серий ударов набеганием, (об. — 28,7%, рез.инт. — 4,32% и рез.диф.— 15,1%). Это связано с тем, что при наступлении атакующему бойцу легче изменять дистанцию и соотношения стоек и выбирать ударную поверхность, нежели отступающему бойцу. Далее следует ситуация с места и из степа (рез.инт.— 5,57% и рез.диф.— 27,9%) потому, что в этой позиции можно добиться лучшей скорости удара, точности и выбрать благоприятный момент для опережения действий противника. Среднюю позицию занимают стартовые ситуации: с места на сближение с противником и проведение боевых действий в прыжке. Проведение боевых действий на приближающегося противника легче осуществлять стоя на месте, так как можно изменять намерения проведения действий в зависимости от изменения ситуации. Проведение боевых действий в прыжке позволяет проводить удары с большей концентрацией и скоростью. Остальные ситуации применяются реже.

В зависимости от складывающейся ситуации в схватке бойцы могут их разрешать в конкретной ситуации, используя доминирующий компонент выбранной манеры. Технико-тактический анализ позволил нам установить, что для высококвалифицированных тхэквондистов характерно использование 14 компонентов из пяти манер ведения боя (табл 3):

Ударное наступление: Нападение с места (об. — 18,5%, рез.инт. —2,3%) осуществляется в основном ударами доллео чаги и пада чаги, реже нерио чаги. Нападения сериями (об. — 2,3%, рез.инт. — 0,3%) бойцы осуществляют в основном ударами пада чаги и доллео чаги. Преобладают серии, состоящие из двух ударов. Обоюдное нападение одиночными ударами (об. — 6%, рез.инт. — 1,4%) проводится чаше, ударом доллео чаги.

Маневренное нападение. Нападение в «степе» (об. — 19,6%, рез. инт. —2,2%) основной удар доллео чаги в туловище и в голову. Ти чаги в «степе» используется реже. Удар нерио чаги чаще проводится с предварительным обманом противника путем проведения бокового удара. Нападение в «челноке» (об. — 4,3%, рез.инт. — 0,8%) осуществляется в большей степени применением удара пада чаги и серий на основе удара пада чаги. Нападение маневренно—ударное(об. — 8,5%, рез.инт.— 0,8%) проводится с глубоким маневрированием набеганием, натиском, преследованием. Основные удары —это доллео чаги и пада чаги, эти же удары являются основой серий и комбинаций.

Выжидательная оборона. Контратаки сериями (об. — 1,2%, рез. —0,5%) бойцы осуществляют использованием удара пада чаги. Выжидательно на месте (об. — 16%, рез.инт. — 0,6%) бой ведется с использованием контрударов с разворотом и поворотом — ти чаги, ти хурио чаги. При проведении ответных атак используются удары пада чаги в туловище и доллео чаги, нерио чаги в голову.

Таблица 3

Объемы применения и результативность интегральная доминирующих компонентов манер ведения боя в схватках высококвалифицированных тхэквондистов

|

Манера ведения боя |

Доминирующий компонент манеры

|

Объем |

Рез.инт. |

|

УДАРНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

|

Нападая с места |

18,5 |

2,3 |

|

Нападая сериями |

2,3 |

0,3 |

|

|

Обоюдное нападение одиночными ударами |

6 |

1,4 |

|

|

МАНЕВРЕННОЕ НАПАДЕНИЕ

|

Нападая в «степе»

|

19,6 |

2,2 |

|

Нападая в «челноке» |

4,3 |

0,8 |

|

|

Нападая маневренно — ударно |

8,5 |

0,8 |

|

|

ВЫЖИДАТЕЛЬНАЯ ОБОРОНА

|

Контратакуя сериями |

1,2 |

0,5 |

|

Выжидательно на месте |

16 |

0,6 |

|

|

ПРОВОКАЦИОННОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ

|

Провоцируя «степом» |

11,3 |

0,8 |

|

Провоцируя «челноком» |

2,2 |

0,8 |

|

|

Провоцируя боковым маневром |

0,6 |

0,2 |

|

|

Позиционно маневрируя |

3,8 |

0,3 |

|

|

МАНЕВРЕННОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ |

Уклоняясь от атак |

3,2 |

|

|

Разрушая атаки |

2,3 |

|

Провокационное маневрирование. Провоцирование «степом» (об. —11,3%, рез.инт. — 0,8%): бойцы подготавливают ситуацию сближения или взаимосближения, реже сохранения глубины дистанции. Основным ударом является ти чаги и ти хурио чаги. Провоцирование боковым маневром (об.—0,6%, рез.инт.— 0,2%) осуществляется для ухода с линии атаки и проведения встречной атаки или контратаки. Позиционное маневрирование (об.— 3,8%, рез.инт.— 0,3%) осуществляется при убегании от противника проведением удара доллео чаги и сериями: двойка или тройка пада чаги

Маневренное отступление. Уклонение от атак (об,— 3,2%) осуществляется, в основном, отшагиванием, реже отклонением туловища. Разрушение атак (об,— 2,3%) осуществляется с помощью сближения с противником, с вхождением в клинч, имитацией ударов.

Анализ доминирующих компонентов манер ведения боя позволяет точнее установить конфликтное взаимодействие с противником. Другим важным моментом выделения этих компонентов является решение учебно-тренировочных задач по совершенствованию одновременного применения приемов маневрирования и нападения в условиях спарринга.

3.3 Рекомендации по применению технических действий тхэквондо ИТФ

Становление и совершенствование тактического мастерства во многом обусловлено специальной психической подготовкой к состязаниям. Тактические возможности бойца во многом зависят и от его психологической подготовленности. Смелого и инициативного бойца отличают оригинальность тактических замыслов, способность навязать противнику свои условия ведения боя. Хладнокровие, выдержка, настойчивость, самообладание и другие волевые качества делают бойца способным избрать выгодные тактические маневры и добиться их выполнения.

В единстве с формированием тактических знаний, умений и навыков развивается тактическое мышление. В единоборствах тактическое мышление зачастую является решающим фактором победы. Причем не только «при прочих равных условиях». Факты показывают, например, что фехтовальщик, обладающий высокоразвитой способностью предвидеть действия соперника, оказывается победителем и в том случае, когда уступает конкурентам в развитии элементарных психомоторных способностей - быстроты простой двигательной реакции и др.

В зависимости от действий, характеризующих тактическое поведение спортсмена в поединке, различают следующие основные виды тактики: наступательную, контратакующую, оборонительную и разностороннюю.

Наступательная тактика заключается в высокой активности спортсмена. Он ведет схватку смело, решительно атакует противника. Наступательная тактика требует от спортсмена отличной физической и психологической подготовленности, применения большого разнообразия технических средств, хитроумных тактических маневров. При этом атакующий преследует две цели: подавить инициативу противника, измотать его физически, лишить возможности активно действовать и, воспользовавшись этим, выиграть поединок. Наступательная тактика подразделяется на две разновидности: тактику непрерывных атак и тактику эпизодических атак (спуртов).

Тактика непрерывных атак базируется на высокой функциональной и тактико-технической готовности спортсмена-единоборца, стремящегося навязать сопернику инициативный темп схватки. Для этого активно используются выгодные ситуации, положения и позы в целях проведения результативных приемов и комбинаций. В этих условиях создаются невыгодные для соперника ситуации противоборства за счет проявления атакующим спортсменом давления, подавляется инициатива соперника, не позволяющая ему сосредоточиться на противодействии. Такая направленность тактики ведения поединка требует от атакующего спортсмена высокого уровня развития волевых качеств и скоростно-силовой выносливости. Эта тактика также характеризуется тем, что спортсмен, захватив инициативу, постоянно обостряет поединок и, идя на разумный риск, стремится атаковать противника, искусно сочетая ложные действия с истинными намерениями провести свои излюбленные приемы.

Тактика эпизодических атак (спуртов) основана на применении различных средств единоборства, выполняемых в высоком темпе с целью создания благоприятных ситуаций, обеспечивающих выгодные условия для результативной реализации запрограммированного приема атаки. Этот вид тактики рассчитан на внезапный и бурный темп проведения атаки за счет спурта, длящегося 10 - 15 сек. и направленного на неожиданное ошеломление соперника и дезорганизацию его оборонительных действий. Такие тактические действия требуют от атакующего спортсмена высокой степени организации и технического исполнения, как способов тактической подготовки приемов, так и «филигранной» реализации самих атакующих действий. В промежутках между атаками и действиями, направленными на то, чтобы подготовить благоприятные условия для последующего проведения приема атакующий спортсмен маневрирует по площадке, осуществляет ложные действия, а иной раз умышленно демонстрирует отказ от активной борьбы, чтобы отвлечь внимание соперника, усыпить его бдительность и застать атакой врасплох.

Контратакующая тактика (опережающая) выполняется за счет проведения опережающих, встречных и ответных действий на атакующие действия соперника. Спортсмен создает своему сопернику максимум благоприятных условий - специально раскрываясь и вызывая его на выполнение атакующих действий. Постепенно заманивая соперника на исполнение атаки, контратакующий спортсмен внимательно следит за началом его атакующего движения и, опережая его, проводит свой излюбленный контрприем. Для этого контратакующему спортсмену необходима высокая степень проявления быстроты реакции на атакующие движения, действия соперника, а также решительность, смелость и совершенное исполнение опережающих действий.

Недостатком контратакующей тактики следует считать некоторую зависимость спортсмена от действий соперника, от его инициативы и активности в наступлении. Поэтому такая тактика непригодна в поединке с соперником, который всячески избегает наступления.

Оборонительная (выжидательная) тактика характеризуется тем, что спортсмен сосредоточивает все свое внимание на защите, не проявляет активности в схватке и предпринимает попытку атаковать противника лишь в том случае, если тот допускает ошибку. Оборонительная тактика основана на вариативном исполнении защитных действий, оперативно разрушающих действия соперника, перехватом инициативы в свои руки с последующим переходом на запланированную быструю атаку. Применение этой тактики требует от спортсмена большой выдержки и мгновенного перехода от исполнения защитных приемов к атакующим действиям и контратакам.

Все силы и внимание спортсмен сосредотачивает на защите. Оборонительная тактика складывается из различного рода защит, ложных атак, маневрирований. Однако такая тактика на протяжении всего поединка не приемлема, потому что, прибегая к ней, спортсмен не может проявить свои преимущества, использовать имеющийся технический арсенал и полностью упускает возможность добиться победы. Защита не дает гарантий того, что, в течение всего поединка соперник настойчиво и активно атакуя, не сумеет преодолеть защиту. Оборонительную тактику следует реализовывать лишь в условиях кратковременного эпизодического применения. Например, когда спортсмен имеет уже преимущество в набранных очках и старается не позволить сопернику догнать его до окончания поединка.

В соответствии с индивидуальными психическими, физическими и техническими особенностями один из спортсменов может отдавать предпочтение наступательной тактике (тактике непрерывных или эпизодических атак), другой - контратакующей тактике. Однако современный уровень развития спортивных единоборств требует, чтобы каждый спортсмен владел всеми видами тактики и умел целесообразно применять их, сочетать между собой в соответствии с особенностями противника, своей подготовленностью, конкретной обстановкой в схватке и в соревнованиях. Тактика единоборца во многом зависит от его индивидуальных особенностей. В практике мы наблюдаем, что каждый квалифицированный спортсмен-единоборец имеет свой тактический почерк, свой стиль.

Чтобы полностью проявить свои технические, физические и волевые способности, скрыть уязвимые места в своей подготовленности и в результате добиться лучшего результата в схватке, спортсмену необходимо заранее (до выхода на ковер) спланировать свои действия в предстоящей встрече.

Тактический план схватки - это мысленный путь к победе. План должен отражать основные моменты тактики ведения поединка: цель схватки и основные пути и средства, которыми спортсмен хочет добиться поставленной цели. Как правило, в тактическом плане намечаются цель схватки, средства и методы ее достижения, время и место решительных действий, способы их тактической подготовки, распределение сил в схватке (темп в отдельные моменты поединка). Спортсмену необходимо иметь в виду, что ход поединка может сложиться не так, как он рассчитывает. Поэтому при составлении тактического плана ведения поединка следует предвидеть вероятные варианты хода поединка.

Одно из основных условий успешной подготовки к соревнованиям и выступления в них - хорошее знание особенностей данных состязаний и мастерства предполагаемых противников. Необходимые сведения о соревновании и противниках спортсмен получает посредством тактического действия - разведки, которую он осуществляет предварительно и непосредственно в процессе схватки.

Практическими элементами спортивной тактики в большинстве случаев являются: во-первых, целесообразные способы сочетания и преобразования (вариации) технических действий, обусловленные логикой состязания (например, комбинирование и варьирование защитных, контратакующих и атакующих действий в единоборствах в зависимости от действий противника); во-вторых, способы рационального распределения сил по ходу соревнований; в-третьих, приемы психологического воздействия на соперника и маскировки намерений (например, демонстрация уверенности и общей готовности к состязанию еще до начала его, в разминке, либо, напротив, маскировка своих возможностей вплоть до решающего момента, имитационные и мимические приемы во время поединка, создающие у соперника обманчивое представление о намечаемых действиях).

ВЫВОДЫ

1. 1.Входе исследования, при анализе литературы и рассмотрении теоретических основ применения технических действий тхэквондо ИТФ ,нами было выделено несколько основных действий, характеризующих соревновательный спарринг. Эти действия включают в себя-приемы нападения, приемы защиты, стартовые ситуации и доминирующие компоненты манер ведения боя. Определяющими действиями, характеризующими соревновательный спарринг, в тхэквондо являются приемы нападения: удары, серии ударов и комбинации. Специалисты по тхэквондо выделяют различное количество как базовых ударов ногами и руками, так и различные варианты проведения комбинаций и серий ударов. Чаще всего тренеры не отличают серии ударов от комбинаций ударов.

2. Для проведения технико-тактического анализа из всего разнообразия технических действий, используемых тхэквондистами на основе разделения приемов нападения и маневрирования, нами было выделено 11 базовых ударов и 14 типичных стартовых ситуаций, из которых они проводятся.

Выделенные нами три показателя: приемы нападения и зашиты, типичные стартовые ситуации и доминирующие компоненты манер ведения боя позволяют дать общую технико-тактическую характеристику тхэквондо и содержательную информацию для совершенствования учебно-тренировочного процесса.

Исходя из разделения приемов нападения и маневрирования, высококвалифицированные тхэквондисты в соревновательном спарринге используют 16 базовых комбинаций и серий ударов, проводимых из 8 типичных стартовых ситуаций. Комбинации ударов отличаются от серии ударов тем, что в комбинациях продолжение движения после первого удара (чаще всего ложного) зависит от зашиты противника, а при выполнении серии ударов все действия преднамеренны и защитные действия противника вносят изменения только в параметры выполнения ударов.

Для ведения соревновательного спарринга в тхэквондо квалифицированными спортсменами используются следующие базовые удары: 1. Прямой удар рукой (ал, дит чумок, об. — 2,58%); 2. Прямой удар ногой вперед (ап чаги, об. —1,98%), 3. Прямой удар ногой в сторону (йоп чаги, об. — —7,83%); 4. Прямой падающий удар ногой сверху (нерио чаги, об. — 5,05%). 5. Боковой удар ногой снизу (пада чаги, об. — 18,74); 6. Боковой удар ногой вперед под 90 гр. (доллео чаги: об. — 45,62). 7. Обратный боковой удар ногой вперед (йоп хурио чаги, об. — 1,27%). 8. Боковой удар ногой снаружи-падающий сверху (патэсс анро чаги, об. — 3,62%); 9. Боковой удар ного изнутри падающий сверху (анэсс пакро чаги, об. 1,97%); 10. Прямой удар ногой назад сбоку (ти чаги об. 6,65%); 11. Боковой удар ногой назад (ти хурио чаги — 4,66).

Основными подготавливающими действиями для создания стартовой ситуации начала атаки являются: подготавливающие действия к удару в сторону противника, с места, со скольжением во время проведения удара из степа, приближаясь подшагивая, шагом, подскоком, разножкой, набеганием, набеганием с разножкой, разворотом (первой движется дальняя нога внутрь), вращением (дальняя нога движется вперед — внутрь). Используемые подготавливающие действия противника: с места на сближение, отступая на сближения, отступая в сторону.

В состав защитных действий, используемых высококвалифицированными тхэквондистами, входят 13 действий: отшагивание (об.— 25,6%),сближение с противником (об.— 24,5%) убегание (об.— 9,4%), уход в сторону (об— 9,3), отклонение туловища (об.— 7,1%), удар ближней рукой (об.— 3,3%), дальней рукой (об.— 5,6%), подъем колена (об— 4,3) разворот (об.— 4,9%), ударом ти чаги (об— 1%), блокировка руками (об— 2%) и ногами (об.— 1%), разножка (об— 1,8%).

Маневрирование на месте составляет — 41,1%, маневрирование в «челноке» — 15,23%, маневрирование в «степе» —12,47%, маневрирование на схождении — 18,09%, глубокое маневрирование набеганием и отступлением — 11,11%, маневрирование вращением — 2,24%, боковое маневрирование1,49% и маневрирование сменой стойки — 0,83%. В тхэквондо бой квалифицированных спортсменов носит встречный характер с преобладанием неточных, обоюдных атак и контратак ведение поя с переходом от защиты к атаке свойственно менее квалифицированным бойцам.

В соревновательных схватках тхэквондисты применяют среди боевых действий 24,3% комбинаций и серий ударов. Проведение атак с угрозами ударов и ложными атаками составляет — 6,9%, а серии ударов составляют 17,4%.

Лидирующую позицию по объему применения среди стартовых ситуаций занимает проведение комбинаций и серий ударов набеганием, они обладают лучшим объемом применения (28,7%) и средними показателями рез.инт. и рез.диф. (4,32%, 15,1%). Лидирующую позицию по рез. инт. И рез.диф. (5,57% и 27,9%) занимает ситуация проведения комбинаций и серий ударов с места и из степа. Вторую позицию по всем трем показателям занимают стартовые ситуации: с места на сближение противника и проведение боевых действий в прыжке. На третьем месте оказались ситуации с шагом и подшагиванием и набегание с разножкой. На последнем месте находятся стартовые ситуации проведения боевых действий с разворотом и вращением.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. - М.: Физкультура и спорт, 2005

2. Вопросы тактической подготовки в тхэквондо ИТФ: сб.науч.ст.РГАФК. - М., 2000. - С.74-83

3. Дьячков, В.М. Совершенствование технического мастерства спортсменов / В.М. Дьячков. - М. : Физкультура и спорт, 1972. - 231 с.

4. 3ациорский В.М. Физические качества спортсмена. - 2-е изд. - М.: Физкультура и спорт, 2000. - С. 5-75.

5. Иванов-Катанский, С. Комбинационная техника в каратэ / С. Иванов-Катанский. - М. : ГРАНД-ФАИР, 2000. - 576 с.

6. Кобелев, Я. К. Подвижные игры, как средство подготовки юных дзюдоистов / Я. К. Кобелев, М. Н. Рубанов, К. Д. Чермит // Спортивная борьба: ежегодник. — М.. [б. и.], 1985. — С. 25-27.

7. Калашников Ю. Б., Малков ОБ., Ли Чжон Ки Комбинации и серии ударов проводимых квалифицированными тхэквондистами из типичных стартовых ситуаций // Тактика спортивных единоборств. Выпуск 3. — М.: ФОН, 2003.—С. 19—23.

8. Ли Чжон Ки Состав защитных действий и их применение тхэквондистами высшей квалификации // Оценка соревновательной деятельности в единоборствах / Материалы Ш международной научно—практической конференции, посвященной памяти профессора Е.М. Чумакова Москва 13—14 февраля 2003 г. —М.: Лика, 2003. —С.121—123.

9. Ли Чжон Ки Состав ударов и их применение тхэквондистами высшей квалификации в зависимости от характера подготавливающих действий // Оценка соревновательной деятельности в единоборствах / Материалы Ш международной научно—практической конференции, посвященной памяти профессора Е.М. Чумакова Москва 13—14 февраля 2003 г. —М.: Лика, 2003. —С.124—128.

10. Матвеев, Л. П. Основы спортивной тренировки: [учеб. пособие для ин-тов физ. культуры] / Л. П. Матвеев. — М.. Физкультура и спорт, 1977. — 280 с.. ил.

11. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта: учеб. для заверш. уровня высш. физкульт. образ. / Л. П. Матвеев. — М.. 4-й филиал Воениздата, 1997. — 304 с.. рис., табл.

12. Маслов, А. А. Ушу: традиции духовного и физического воспитания в Китае / А.А. Маслов. - М. : Молодая гвардия, 1990. - 97 с.

13. Мандзяк, А. Боевая магия славян / А. Мандзяк. - Минск : Харвест, 1997. - 348 с.

14. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. — Киев: Олимпийская литература, 2004. — 808 с.

15. Рыбалко, Е. Ф. Классификация специальных игровых средств в спортивной борьбе / Е. Ф. Рыбалко, И. П. Крепчук, Е. М. Геллер // Теория и практика физ. культуры. — 1986. — С. 10-11.

16. Сафонкин, С. Н. Таэквон-до / С. Н. Сафонкин; С.-Петерб. Гос. Акад. Физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта. — СПб.. [б. и.], 2001. — 182 с.

17. Суслов Ф.П. Теория и методика спорта: Учебное пособие для училищ олимпийского резерва. – М.: ФиС, 2007. – 416 с.