«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИИ УДАРОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПОЕДИНКАХ ТХЭКВОНДИСТАМИ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ»

СОДЕРЖАНИЕ

|

|

|

Стр. |

|

|

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………… |

4 |

||

|

ГЛАВА I. ОБЗОР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……... |

7 |

||

|

1.1 |

Действия нападения и обороны, применяемые в спортивных единоборствах……………………………………………………… |

7 |

|

|

1.2 |

Типовые действия нападения и обороны, применяемые высококвалифицированными тхэквондистами ………………… |

10 |

|

|

1.3 |

Технико-тактический анализ соревновательной деятельности в спортивных единоборствах……………………………………… |

14 |

|

|

1.4 |

Методика обучения сериям ударов в спортивных единоборствах..................................................................................... |

18 |

|

|

1.4.1 |

Методика обучения сериям ударов в боксе……………………… |

18 |

|

|

1.4.2 |

Методика обучения тактике, комбинациям в борьбе…………… |

21 |

|

|

ГЛАВА II. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ………………………………………………………… |

25 |

||

|

2.1 |

Цель и задачи исследования……………………………………… |

25 |

|

|

2.2 |

Методы исследования……………………………………………… |

25 |

|

|

2.2.1 |

Анализ научно-методической литературы……………………… |

25 |

|

|

2.2.2 |

Видеоанализ соревновательных поединков……………………… |

26 |

|

|

2.2.3 |

Педагогический эксперимент……………………………………… |

26 |

|

|

2.2.4 |

Методы математической статистики……………………………… |

27 |

|

|

2.3 |

Организация исследования………………………………………… |

27 |

|

|

ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ….……………………… |

29 |

||

|

3.1 |

Результаты анализа ударных действий тхэквондистов высшей квалификации в соревновательных поединках…..………………... |

29 |

|

|

3.2 |

Удары и серии ударов используемые тхэквондистами высшей квалификации в соревновательных поединках…..……………… |

41 |

|

|

3.3 |

Методика обучения сериям ударов в тхэквондо ВТФ ……..…... |

47 |

|

|

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………. |

65 |

||

|

ВЫВОДЫ…………………………………………………………………… |

66 |

||

|

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ…………………………………... |

67 |

||

|

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………. |

71 |

||

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью совершенствования олимпийского вида спорта - тхэквондо ВТФ. В ведущих школах мира, осуществляющих подготовку высококвалифицированных тхэквондистов, постоянно проводится анализ соревновательных поединков, и совершенствуются методики подготовки спортсменов, для более эффективного их выступления на соревнованиях. В связи с этим существует научная проблема определения объемов, результативности и состава ударов, серии ударов, применяемых тхэквондистами высшей квалификации в соревновательных поединках (Ч.К. Ли, 2003).

В значительной части научно-методической и учебной литературе по тхэквондо отражено изучение отдельных элементов, движений, в совокупности составляющих базовую технику выполнения сложных тактико-технических действий в тренировочном процессе и соревновательных поединках (Чой Сунг Мо, 2002, О.Г. Эпов, 2007).

Исследованию вопросов ведения соревновательных поединков посвящены работы по маневрированию Ю.Б. Калашникова (1998), О.Г. Эпова (2000, 2007).

Для научно обоснованного построения учебно-тренировочного процесса необходимы модельные характеристики технико-тактической подготовленности высококвалифицированных спортсменов, а также существующая тенденция применения техники ведения боя, что позволяет целенаправленно осуществлять учебно-тренировочный процесс. Ч. К.Ли. (2002).

Однако детальному исследованию отдельных элементов, движений, в частности, одиночным ударам и сериям ударов, во всем многообразии их проявлений в соревновательной деятельности, специалисты в области тхэквондо еще не уделяют достаточного внимания О.Г. Эпов (2007).

В теории и практике тхэквондо перечисленные выше вопросы не нашли своего научно-методического обоснования. Поэтому существует научная проблема определения объемов и состава одиночных ударов, серий ударов, комбинаций ударов в соревновательных поединках тхэквондистов высшей квалификации. Настоящая работа посвящена решению проблемы эффективности применения серии ударов в соревновательных поединках, эффективности методики обучения серии ударов в тактико-технических структурах тхэквондистов высшей квалификации в процессе их подготовки к соревнованиям.

Объект исследования: соревновательная деятельность тхэквондистов высшей квалификации.

Предмет исследования: удары, серии ударов в соревновательном поединке по тхэквондо ВТФ.

Гипотеза исследования: предполагается, что применение серии ударов тхэквондистами высшей квалификации в соревновательных поединках позволит повысить их уровень выступлений на соревнованиях.

Цель исследования: Оценить эффективность применения серий ударов тхэквондистами высшей квалификации в соревновательных поединках.

Научная новизна исследования состоит:

- в определении объема и результативности применения одиночных ударов, серии ударов тхэквондистами высшей квалификации в соревновательных поединках;

- в определении объема и результативности применения одиночных ударов наносимых высококвалифицированными тхэквондистами относительно 3-х анатомических плоскостей;

- в определении состава высокорезультативных серий ударов, применяемых высококвалифицированными тхэквондистами в соревновательных поединках;

- в разработке и внедрении методики обучения серии ударов в соревновательных поединках тхэквондистов высокой квалификации для повышения эффективности их выступления на соревнованиях.

Теоретическая значимость. Обоснованные положения исследования вносят вклад в теорию и методику единоборств по проблеме спортивной техники, тактики и методики технико-тактического совершенствования, объективизируют представления о составе технико-тактического арсенала тхэквондистов высшей квалификации.

Практическая значимость исследования связана с разработкой методики обучения сериям ударов в соревновательных поединках тхэквондистов высшей квалификации для повышения эффективности их выступления на соревнованиях, а также полученных в результате анализа техники и тактики ведения боя научных материалов, которые позволят при подготовке высококвалифицированных спортсменов повысить их профессиональный уровень в вопросах технико-тактической подготовки, а тренерам при организации учебно-тренировочного процесса даст возможность расширить технико-тактическую подготовку, включением в учебно-тренировочный процесс высокорезультативных серий ударов.

Положения, выносимые на защиту:

1. Технико-тактический анализ соревновательных поединков тхэквондистов высшей квалификации определяется выявлением ударов, серий ударов, применяемых в соревновательных поединках.

2. Результативность ударов, серий ударов в соревновательных поединках тхэквондистов высшей квалификации зависит от приобретения ими навыков использования высокорезультативных серий ударов, применяемых на соревнованиях.

ГЛАВА I. ОБЗОР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Действия нападения и обороны, применяемые в спортивных единоборствах

Манере ведения боя или поединка специалисты спортивных единоборств уделяют значительное внимание, так как именно манера ведения боя определяет арсенал тактических и технических действий, которым пользуется боец в поединке, так и тактические замыслы спортсмена [31].

В боксе Г.О. Джерояном указывается на то, что в зависимости от манеры ведения боя, спортсмены могут придерживаться активно- наступательной или позиционной тактики [13]. Активно-наступательная тактика характеризуется движениями вперед, захватом инициативы с частым выходом на ударную дистанцию и с проведением атакующих и контратакующих действий, проводимых преимущественно на средней и ближней дистанциях. Позиционная тактика осуществляется с помощью маневрирования на дальней защитной дистанции с цепью ее сохранения, осуществлением комбинированных защит и входа в «клинч» на ближней дистанции. Тактический смысл позиционной тактики основывается на использовании ошибок противника при его активных действиях и вызовах его на эти действия. Позиционную тактику в боксе относят к игровой манере боя, что свойственно боксерам контратакующей манеры боя. Существуют несколько тактик. В активно-наступательной тактике выделяют искусный и силовой стиль бокса. Для искусных боксеров характерна отточенная техника и расчетливая тактика, а для силовых бойцов - стойкость и выносливость. Тактика силового бойца, как правило, однообразна и выражается в стремлении подавить противника темпом, непрерывными атаками и резкими ударами, а также обманными действиями.

Г.О. Джерояном выделяется манера темпового боя, характеризующаяся активными действиями, быстрым темпом выполняемых движений, и большим количеством ударов на средней и ближней дистанции, сериями ударов. Г.О. Джероян рассматривает также манеры защиты в боксе. Тактика боя «против» заключается в наборе очков в паузах, в изматывании противника разрывом дистанции, уклонами и нырками, проведением накладок и входов клинч, широким применением маневрирования, избегая ударов и сближений.

Боксеры, придерживающиеся манеры силового боя, по мнению автора, обладают хорошей физической подготовкой, владеют сильными, резкими и размашистыми ударами, используют тактику «быстрого старта», бои ведут на дальней и средней дистанции. Против таких боксеров необходимо переждать ударный натиск, защищаясь отходами назад в сторону, нанося удары во время отхода и проводя встречные удары, после чего сковывать противника накладками и входить в «клинч». Для манеры «технически искусного боксера» характерен бой на дальней дистанции и маневрирование в различных направлениях с применением разностороннего технического арсенала. Тактика боя заключается в теснении к канатам и в углы ринга при активном сближении с попутными защитами и проведение встречных атак и контратак. В защите используются разнообразные передвижения в сочетании с уклонами и нырками. При рассмотрении манеры контратакующего боя основными признаками по Г.О. Джерояну выступают - разнообразный технический арсенал, высокая быстрота действий и вызовы противника на атаки для проведения защит и контратак [13]. Против таких боксеров эффективно «подыгрывание» ложными атаками с последующим проведением контратак, попутные защиты при проведении атакующих действий. Манера комбинационного боя, по мнению автора, характеризуется разнообразной техникой, как владением сильным ударом, так и его отсутствием, хорошее маневрирование при обыгрывании противника на всех дистанциях. Тактика боя «против» заключается в использовании всех видов тактики, и страховаться от сильного удара. На основе выше изложенного можно говорить о том, что для бокса характерно выделение форм и манер ведения боя. Рассматривая формы ведения боя, можно говорить о стратегиях, которые в зависимости от дополнительных факторов, влияющих на достижение победы в поединке определяют ту или иную манеру ведения боя. По использованию физических качеств выделяется силовая или темповая манера, по используемому арсеналу технических действий выделяется ударная, комбинационная и маневренная манера [13]. В спортивной борьбе И.И. Алиханов и Ю.А. Шахмурадов [6] выделяют три манеры ведения борьбы: натиск, прессинг и выжидание. Натиск они характеризуют как проявление специальной выносливости и уверенности в своем превосходстве. И.И. Алиханов и Ю.А. Шахмурадов определяют, что в зависимости от арсенала средств, которыми владеет борец, натиск может осуществляться с большей или меньшей вариативностью атак, с применением большого разнообразия приемов и тактических подготовок или отличаться локальностью, когда приемы ограничены [6]. Прессинг используется для удержания преимущества, утомления противника и демонстрации активности. Средствами прессинга, по мнению авторов, являются толчки, рывки, продергивания, кратковременные блокировки головой. При этом прессинг не имеет самостоятельного значения, он сочетается с натиском. Выжидание, как и прессинг не имеет самостоятельного значения, а сочетается с натиском. В данном подходе опосредованно выражены правила соревнований, в которых поощряется активная борьба. Хотя при описании натиска видны черты темпового ведения борьбы, при прессинге силового, а при выжидании провокационного способа. Однако в вольной борьбе для спортсменов высшей квалификации характерна темповая манера ведения поединка.

В зависимости от индивидуальной направленности использования технико-тактических средств ведения схватки в спортивной борьбе борцов разделяют на три группы: «темповики», «силовики», «игровики» [44] .Среди квалифицированных борцов к комбинационному стилю относятся 43% борцов, к темповому - 32% и к силовому стилю - 25%. Приоритет среди призеров соревновании принадлежит борцам комбинационного стиля. У «темповиков» этот показатель в два раза ниже, а у борцов силового стиля побед меньше всего [41]. Игровой или комбинационный стиль (манера), включает в себя большой арсенал технико-тактических действий, и как отмечают многие специалисты, является эффективным средством достижения победы [42]. Такого же мнения придерживаются в боксе, где при выделении индивидуальных манер боя, к самой технически разнообразной манере боя относят комбинационную манеру [36]. В спортивном каратэ выделяются ударная и комбинационная манера ведения боя, последняя заключается в умелом сочетании приемов в зависимости от реакции противника, при этом главными приемами являются удары и блоки [32].

1.2 Типовые действия нападения и обороны, применяемые высококвалифицированными тхэквондистами

В современном тхэквондо основу соревновательного поединка составляет проведение спортсменами действий нападения и обороны. Эффективность проведения действий нападения и обороны определяется правильным подбором приемов маневрирования, предатаковых подготовок и выбора технических действий.

Во-первых, это связано с тем, что эти действия оцениваются судьями, а, во-вторых, их целенаправленные соединения образуют боевые взаимодействия. Конфликтное взаимодействие в соревновательных поединках разворачивается при проведении боевых действий. Определяющими среди боевых действий являются атаки против защит, маневренные атаки, комбинационные атаки, атаки сериями, атаки на предатаковые подготовки, атаки на маневры, атаки против атак.

В тхэквондо специалисты выделяют следующие манеры ведения боя:

- в атакующей стратегии - маневренное нападение, ударное нападение: подавления («силовики» - расчет на один удар); натиска («темповики» - серии ударов); преодоления (накладки, прихваты, толчки); встречное нападение (вызовы, встречные атаки) и комбинационное нападение [61].

- в контратакующей стратегии - провокационное маневрирование, выжидательное отступление и ударное отступление.

- в защитной стратегии - изматывающая защита и уступающая защита - маневренное отступление.

При выделении манер ведения боя имеет существенное значение, то обстоятельство, ведется ли бой маневренно или позиционно. Прямолинейное маневрирование подробно изучается в фехтовании [2]. В тхэквондо прямолинейное маневрирование занимает ведущее положение, исследованию тактики и техники проведения прямолинейного маневрирования посвящено достаточное количество научных работ [65]. Второе место занимает вертикальное маневрирование «степом» [64], боковое маневрирование в основном используется для защиты, но ведущими спортсменами эффективно применяется для проведения встречных атак и контратак [65]. При освоении маневрирования большое значение придается формированию чувства дистанции [65], что позволяет резко повышать эффективность подготавливающих действий в соревновательном бою. Атаки являются основным средством ведения поединка в спортивных единоборствах, так как непосредственно обеспечивают достижение победы над противником. В свою очередь действия активной обороны являются следствием выбора способа противодействия атакам, защиты же напрямую противостоят им. Первым признаком, определяющим тактические основы применения атак, активно оборонительных и защитных действий, является характер проявления инициативы спортсмена в процессе развития схватки, а вторым - особенности конфликтного взаимодействия противников [65].

Конфликтное взаимодействие участников поединка имеет разную структуру с позиции атакующего или обороняющегося спортсмена.

В частности, для атакующего спортсмена конфликтный характер единоборства с противником может проявляться в условиях:

- параллельного устранения противодействия противника;

- использования противодействия;

- преодоления защитных действий;

- нейтрализации действий (нарушение системы управления движениями противника);

- параллельного (одновременного) применения атак.

Конфликтность действий активно-обороняющегося спортсмена проявляется как:

- начальное уклонение от прямого противодействия;

- начальное противодействие атакующим действиям противника;

- начальное содействие атакующим действиям противника;

- преодоление атакующих действий противника для дальнейшего перехода к воздействиям на него.

Противодействие защищающегося спортсмена атакам характеризуется:

- разрушением атак;

- изменением компонентов атак;

- устранением воздействий противника.

Учитывая характер противодействий спортсменов в поединке, конкретные действия нападения и обороны можно разделять на несколько групп [65]:

- 1 группа - атаки против защит. Применяются по отношению к противнику с выраженным намерением защищаться, для которого характерны защитная или нейтральная стойка и нахождение в невыраженной стартовой ситуации (на что могут указывать стойка, захват, избранная дистанция). Конфликтность взаимодействия противников проявляется в противопоставлении эффективности атак и защит. При этом отсутствуют подготавливающие действия и возобновление нападений после защиты. Среди атак против защиты высокой эффективностью обладает атака с помехами - с воздействием на сенсомоторные реагирования противника. Простая атака становятся средством воздействия на противника за счет выполнения паузы, микропаузы, замедления начальной или финальной фазы движения. Атаки с воздействием на сенсомоторные реагирования противика позволяют изменять ответные действия до и в начале их выполнения. Такие тактические воздействия вынуждают противника изменять или отменять защиту, замедлять или ускорять ответное реагирование.

- 2 группа - маневренные атаки. Связаны с возможностью оказывать управляющее воздействие на противника с помощью приемов маневрирования, предатаковых подготовок и их различных сочетаний. При проведении атак, основанных на простом реагировании, высока вероятность безрезультатной атаки из-за встречных и ответных действий противника. Приемы маневрирования позволяют целенаправленно создавать ситуации, усложняющие реагирование у противника, и замедлять действия противника, что обеспечивает спортсмену определенное преимущество, позволяющее атаковать противника.

- 3 группа - атаки комбинациями и атаки серией ударов. При применении комбинаций ударов атакующий спортсмен использует ответные действия противника. Комбинация представляет собой последовательность ударов, включающих выполнение первого удара (как подготавливающего и ложного) для использования определенной защитной реакции противника, создающей благоприятную ситуацию продолжения нападения, и применения завершающего удара. При выполнении серии ударов спортсмен преднамеренно принимает решение о количестве ударов, а в зависимости от реакции противника - корректирует направление нанесения удара. При выполнении длинных серий спортсмены часто используют защитную реакцию противника при раскрытии ими поражаемых поверхностей.

- 4 группа - атаки на подготовки. Включают в себя атаки на выполняемые противником приемы маневрирования и на предатаковые подготовки. Атаки на маневр применяются против различных приемов маневрирования и маневренного нападения. При проведении маневра противник желает достигнуть планируемого результата, что и позволяет атаковать на маневр, избегая защиты и контратаки. При проведении предатаковой подготовки противник старается изменять ощущение времени и психомоторные реакции в стартовой ситуации, а обороняющийся использует эти действия в собственных целях.

- 5 группа - атаки против атак. Их конфликтный характер определяется временным соотношением с атакой противника. Преодоление атаки выполняется с изменением встречных усилий. Встречная атака дополняется выполнением защиты уходом, а контратака - проведением активной защиты. Атаки против атак с обыгрыванием предполагаемого намерения противника, начинаются с приемов маневрирования для вызова или провоцирования противника на ответное маневрирование, которое затем используется против него. Для обыгрывания противника создается ложная благоприятная ситуация (в виде вызова, провоцирования, подыгрывания), которая в дальнейшем планируется использовать против противника.

- 6 группа - защиты. Применяются с целью отражения наступательных действий противника или в некоторых случаях - для создания ситуации, обеспечивающей начало атаки. Защиты против атак являются основным средством обороны. Переход от защиты к атаке характеризует активную оборону, а срыв атаки противника является основой пассивной обороны [65].

1.3 Технико-тактический анализ соревновательной деятельности в спортивных единоборствах

При технико-тактическом анализе конфликтной ситуации, в которой рассматривается применение боевых действий обоими противниками одновременно, выявляется конфликтное взаимодействие. Первым этапом технико-тактического анализа конфликтного взаимодействия является выделение состава боевых действий [31, 65].

В фехтовании теоретические основы анализа действий в поединке были заложены Д.А. Тышлером [50]. Для анализа технико-тактических составляющих мастерства фехтовальщиков, по его мнению, главными являются следующие важнейшие положения:

- разноуровневая значимость факторов, определяющих тактическую сущность действий, ситуаций ведения поединка;

- произвольный выбор атакующих, защитных, подготавливающих действий при разнообразии ситуаций, а также при широких возможностях взаимозамен между разновидностями действий;

- альтернативность тактического поиска при выборе разновидности нападения и противодействия нападению противника в условиях рефлексивного принятия тактических решений;

- неожиданность значительного числа ситуаций, успешность действий в которых, основана на проявлениях специализированных свойств спортсменов;

- количественная и ситуационная неопределенность использования тактических решений, применяемых в поединке на уровне рефлексии или двигательного реагирования;

- неопределенность параметров исходных дистанций и их изменений в ходе схватки;

- вариативность параметров атакующих и защитных действий при типовых исходных, фазовых и конечных положениях.

Для оценки действий фехтовальщиком в поединке Д.А. Тышлером предлагаются критерии оценок, отражающих специализированность мышления и проявлений анализаторных систем спортсмена, таких, как: степень готовности к применению действий, характер реагирования спортсмена, ступени реализации инициативы в схватке, способ достижения результативности нападений, продолжение нападения (защиты), глубина выполнения, моментные и ритмические параметры, направленность перемещений спортсмена по полю боя, направленность движения оружием и взаимодействие с оружием противника.

При рассмотрении тактического значения подготавливающих действий, важным аспектом анализа для автора являются тактические характеристики подготовки и применения действий, которые имеют определенную многомерность. Основными из них являются: стремление получить преимущество инициативы начала нападений в использовании пространства для передвижений, времени на подготовку действий, разновидностей дистанций и положений оружия, более адекватном выборе действий.

Тактический аспект анализа проявляется в исследовании направленности тактических намерений фехтовальщика на выборе действий перед схваткой и в процессе единоборства оружием, которая характерна:

- раздвоенностью тактического поиска - набор разновидности атаки и противодействия атаке противника;

- множественность разновидностей реализации тактических намерений;

- развитие единоборства - от одноактового действия к многоактному взаимодействию с противником;

- возрастающей тактической неопределенностью ситуаций по мере развития схватки.

Анализируя поведение борцов в схватке, многие ведущие специалисты пришли к выводу о том, что применение отдельных приемов в борьбе не дает эффекта [5]. Интерпретировать этот факт стали с помощью соотнесения временных параметров выполнения атакующего и защитного действия, указывая на то, что пока атакующий выполняет прием, атакуемый успевает выполнить эффективную защиту [6]. Борцы стали преодолевать такую защиту с помощью комбинаций, состоящих из подготавливающего и завершающего приемов, объединенных общей тактической задачей. Введен термин для использования таких образований в спортивной борьбе - сложные тактико-технические действия [30].

При анализе эффективности сложных тактико-технических действий выделяют следующие факторы:

- составные части - подготавливающий прием, ответная реакция атакуемого, завершающий прием;

- временный интервал между подготавливающим и завершающим приемом;

- характер выполнения каждой из частей сложного тактико-технического действия;

- конкретную ситуацию выполнения действия [29].

В спортивной борьбе предложено большое количество различных методов и методик тактико-технической подготовки студентов. Так ведущий специалист по тактике вольной борьбы И.И. Алиханов [1] сформулировал 12 требований к знаниям и способности тренера анализировать технику:

- место приема об арсенале средств борьбы, результативность и мода;

- биомеханические закономерности при выполнении приема;

- благоприятная динамическая ситуация для проведения приема;

- фазы, ритм, последовательность и продолжительность проведения приема;

- взаимосвязь захватов с условиями поединка для проведения приема;

- подводящие упражнения;

- вариативность выполнения приема в зависимости от действий противника;

- тактические подготовки к приему;

- возможности включения приема в комбинации;

- вариативность приема в зависимости от ориентации по площади ковра и расположения борцов;

- возможные контрприемы и способы их нейтрализации;

- возможность продолжения атаки после применения противником защиты или контратаки.

По мнению автора, тренер должен владеть такой информацией для организации учебно-тренировочного процесса.

1.4 Методика обучения сериям ударов в спортивных единоборствах

Любой бой в единоборствах, ведется в асимметричной стойке в проекцию на горизонтальную плоскость (левосторонней или правосторонней), что предопределяет в дальнейшем формирование взаимной ассиметричной одноименной или разноименной стойки [51]. Данный факт имеет большое значение, поскольку при этом формируются кинематические условия, предопределяющие особенности реализуемой техники и тактики ее использования.

1.4. 1 Методика обучения сериям ударов в боксе

Исследования соревновательной деятельности боксеров свидетельствуют о том, что современный бокс характеризуется возросшей интенсивностью боевых действий [10]. Это побуждает тренеров к поиску резервов подготовки спортсменов, в том числе и в разделе технико-тактической подготовки [10]. Одним из резервов технико-тактической подготовки боксеров может быть совершенствование ритмо-темповой структуры серий ударов. По мнению Л.П. Матвеева [28], направленное формирование и совершенствование ритма двигательных действий составляет как бы стержневую линию всего обучения им в физическом воспитании. Для повышения плотности боевых действий все больше времени боксеры проводят на средней и ближней дистанциях, где бой ведется сериями ударов. При выполнении серий ударов только 1-2 удара могут выполняться сильно, а остальные легко. Таким образом, может прослеживаться определенный ритм их исполнения.

Так Осколквым В.А., после изучения ритмо-темповой структуры серий ударов, были внедрена в практику методика обучения боксеров, более эффективная по сравнению с традиционными, основанные на выполнении серий ударов с заданным ритмом, а также симметричных и асимметричных серий ударов [37].

С учетом выявленных особенностей выполнения серий ударов была разработана методика обучения сериям ударов с заданным ритмом выполнения: атака левым - правым прямыми в голову - уклон вправо - ответ правым снизу - правым сбоку; атака правым прямым - левым боковым в голову - уклон влево - ответ левым снизу в туловище - левым сбоку в голову; традиционные кресты: левый - правый снизу в туловище - правый сбоку в голову; правый - левый снизу в туловище - правый сбоку в голову и т.п. 1-й вариант задания: добавляем к трем ударам четвертый - правый снизу в туловище. Получается новая серия, в которой два последних удара асимметричны и различны по цели. Ритмическая характеристика будет следующей: правой - левой снизу - правой сбоку (выполняются примерно с одной скоростью и силой) - уклон - правой снизу (акцентированный удар). Таким образом, финальное усилие нарастает к последнему удару. 2-й вариант, когда сильный удар (это атакующий или встречный) находится в начале серии. Это может быть и ответный удар, которому будет предшествовать защита, чаще всего уклоном, так как она создает объективные исходные предпосылки для сильного удара (перенос веса тела на одноименную удару ногу, разворот плечевой оси, создание угла между бедром и туловищем, отведением руки для удара и т.п.). Пример: защита уклоном влево - сильный левый снизу в туловище - боковой в голову - правый прямой в голову - левый боковой в голову. 3-й вариант: когда акцентированный удар может находиться и в начале, и в конце серии. Пример: защита уклоном влево - сильный снизу левой в туловище - боковой правой в голову - уклон вправо - сильный снизу правой в туловище и т.п.. При обучении третьему варианту ритмо - темповой структуры выполняем на три счета первый вариант: раз (акцентированное усилие) - два - три (на месте) и в другую сторону - раз (акцентированное усилие). Все, цикл закончен, можно начинать выполнять его в другую сторону [29].

Упражнения с заданной ритмо-темповой структурой сначала отрабатываются в подготовительной части занятия во время выполнения традиционного боя с «тенью», перед зеркалом, в прямолинейном передвижении вперед - назад, на месте, постепенно увеличивая темп выполнения по мере овладения в различных вариантах (с ударами и защитами). В основной части занятия - при выполнении упражнений на снарядах, а затем в парах, в условиях противодействия партнера, в условных и вольных боях. При формировании заданной ритмо-темповой структуры атакующих действий квалифицированных боксеров необходимо помнить, что акцентированная фаза действия (операция, которая выполняется с большей, относительно других, амплитудой, силой, скоростью и т.п.) может быть ударом, защитой, шагом, операцией, направленной на отвлечение противника и т.п. Ритм выполнения занимающиеся задают себе сами голосом, вслух, или про себя просчитывая. Начинается обучение с формирования у боксеров заданной ритмо-темповой структуры, а затем при сохранении двигательного ритма заменяем как обычные операции, так и акцентированную фазу действия, получая необходимые вариации исполнения.

Кроме того, все удары (кроме некоторых одиночных и асимметричных серий) желательно выполнять в перекрестной координации. Это делается для того, чтобы погасить реактивные силы в случае промаха и тем самым сохранить равновесие. Сами удары в серии не одинаковы по силе. Соответственно ритмы выполнения шагов и ударов должны совпадать. При рассогласовании ритмов мы видим, что ноги отстают, путаются, не поспевают за руками. Поэтому необходимо, сначала учить ритму ног, а руки за ногами всегда поспеют. Исходя из этого, количество шагов примерно должно быть равным количеству ударов [37].

Многоударность в техническом арсенале боксера часто является определяющим фактором в достижении победы. Боксер высокого класса, независимо от технического амплуа, обязан уметь «взорваться» многоударной серией в любой момент, поскольку ситуация соревновательного боя труднопредсказуема [38].

1.4. 2 Методика обучения тактике, комбинациям в борьбе

Е.М. Чумаков [61], обобщив собственный опыт работы и опыт работы ведущих тренеров по борьбе, выделил три метода обучения тактике борьбы. В них реализовано возможность одновременного изучения, как техники, так и тактики ведения борьбы.

1. Метод обобщенных правил, законов, аксиом. Примерами таких правил могут служить следующие рекомендации спортсмену: «Бросай противника в том направлении, куда он передвигается»; «Проведи прием в направлении усилий противника» и т.д.

2. Проблемный метод, который предусматривает экспериментирование и накопление борцом собственного опыта. Этот метод можно осуществлять двумя путями: стихийного накопления опыта путем проб и ошибок в тренировочных и соревновательных схватках; целенаправленной постановкой экспериментов.

3. Эвристический метод. Основывается на положении о том, что чем опытнее борец, тем лучше развита у него интуиция, и он интуитивно сможет находить правильное решение.

Для накопления опыта, развивая его интуицию, используются следующие методические правила:

- фиксация не решаемой борцом ситуации и ее разбор вместе с борцом. Варьирование - моделирование ситуации с возможным противником и в различных ситуациях

- ограничение во времени, когда процесс реализации тактического плана рассматривается как управление своими действиями в условиях быстрой смены ситуации.

- специалисты, рассматривая процесс формирования у студентов институтов физической культуры навыков преподавания технико-тактических комплексов борьбы, определяют основную задачу тренера при изучении комбинаций как учет индивидуальных особенностей (силы, гибкости и т.д.) и степени технической подготовленности борца, обучение его самым рациональным и действенным комбинациям. Важно, чтобы сами борцы учились подбирать приемы и строить комбинации с учетом своих возможностей. Для этого надо отрабатывать технические действия из стандартных положений при сопротивлении противника, используя универсальный захват, научить борцов проводить различные приемы и комбинировать их друг с другом, а также научить их импровизировать в ходе схватки, используя основы комбинационной борьбы [20].

Конкретизация метода поэтапного формирования навыков преподавания тактико-технических комплексов борьбы осуществленной В.Л. Дементьевым на основе теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина позволяет: повысить эффективность формирования навыков преподавания с одновременным развитием двигательных и профессионально-педагогических навыков освоения тактико-технических комплексов; улучшить контроль над формированием навыков на основе использования методик программированного обучения, сформировать у студентов целостное представление о действиях борцов. Для разработки метода поэтапного формирования навыков преподавания тактико-технических комплексов борьбы автор использовал выделенные им 16 основных стандартных положений и схему материализации тактико-технических действий спортивной борьбы на основе выявления конфликтной структуры поединка, представляющую собой определенную зависимость смены узловых положений борьбы от выбора стратегии ведения единоборства спортсменов.

Совершенствование атакующих и контратакующих действий в условиях усложнения решения тактических задач рассматривалось в работах Р.А. Пилояна [40], который предложил последовательность освоения технико-тактических действий в зависимости состава подготавливающих действий и приемов борьбы.

Б.А. Подливаевым [41] предложена методика формирования профессиональных навыков обучения технико-тактическим действиям спортивной борьбы у студентов ИФК на основе решения учебно-диагностических задач. Основу методики определяют задачи по формированию учебных действий в соответствии с типами логических связей. Данная методика представляет интерес как способ соотнесения идеальных представлений проведения комбинаций с биомеханическими закономерностями их реализации при выполнении учебных действий. Данная методика в ее начальном этапе обучения непосредственно связано технико-тактическим анализом поведения борцов в схватке. Поэтому она имеет непосредственный перенос при обучении технико-тактическому анализу.

Моделирование тактического мышления предложенного С.В. Малиновский [28] позволяет успешно совершенствовать учебно-тренировочный процесс, создавая в нем условия как близкие к непосредственному анализу соревновательной деятельности, так и более специфические, которые возникают при осуществлении видеоанализа.

Игровое моделирование позволяет с использованием имитационного метода идентифицировать технические и тактические действия, выполняемые тхэквондистами в бою. Игровой метод обучения студентов специализирующихся в вольной борьбе моделированию тактико-технических комплексов был предложен Х.А. Тонояном. Так автор указывает на то, что «поэтапность игрового моделирования осуществлялась в следующей последовательности: освоение теоретических знаний конфликтного тактико-технического взаимодействия в борьбе, игровое моделирование комбинаций по образцам конфликтных структур, проигрывание комбинаций с противниками, игровое моделирование тактикотехнических комплексов из комбинаций, проигрывание тактико-технических комплексов с противником.

Предложенный автором игровой метод освоения комбинаций актуализирует интеллектуальный потенциал обучающихся, многие элементы этого метода могут быть использованы при решении сходных проблем освоения комбинаций.

Б.В. Турецкий предложил методику обучения единоборцев конфликтным взаимодействиям в бою. В основу методики обучения автор положил идею выделения типичных конфликтных ситуаций боя (схватки) и осуществления процесса обучения в рамках этих ситуаций в следующей последовательности:

1. Формирование умений, а затем и навыков выполнять прием в стандартных ситуациях конфликтных взаимодействий с партнером, сначала помогающим, а потом противодействующим.

2. Формирование умений и навыков выполнять прием в стандартных ситуациях конфликтных взаимодействий с противником, ограниченным в своих действиях заданием тренера.

3. Формирование умений применять комбинации приемов или подготовку и прием в учебно-тренировочных боях.

4. Формирование помехоустойчивости к внешним и внутренним факторам среды в условиях соревновательных боев».

Предложенная методика дополняет методику ВЛ. Дементьева и показывает эффективность обучения опорным взаимодействиям по системе заданий при овладении технико-тактическими умениями.

ГЛАВА II. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Цель и задачи исследования

Цель исследования: Оценить эффективность применения серий ударов тхэквондистами высшей квалификации в соревновательных поединках.

Задачи исследования:

1. Изучить наиболее применяемые тхэквондистами высшей квалификации удары и серии ударов с позиции их эффективности применения в соревновательных поединках;

2. Провести технико-тактический анализ соревновательных поединков тхэквондистов высшей квалификации и выделить наиболее результативные удары, серии ударов;

3. Разработать и внедрить в учебно-тренировочный процесс тхэквондистов высшей квалификации методику обучения сериям ударов, для повышения эффективности их выступлений на соревнованиях;

4. Оценить эффективность применения серий ударов тхэквондистами высшей квалификации в соревновательных поединках.

2.2 Методы исследования

Методы исследования

1. Анализ научно-методической литературы

2. Видеоанализ соревновательных поединков

3. Педагогический эксперимент

4. Методы математической статистики

2.2.1 Анализ научно-методической литературы

Анализ научно-методической литературы позволил составить представление о состоянии изучаемого вопроса, обобщить экспериментальные данные и мнения специалистов, выделить основные тактико-технические характеристики ведения боя в различных видах единоборств, сформировать рабочую гипотезу.

Всего было изучено 67 работ, включающих статьи в периодической печати, сборники научных трудов, монографии, учебники, авторефераты диссертаций. Все источники представлены в списке литературы.

2.2.2 Видеоанализ соревновательных поединков

Видеоанализ соревновательных поединков тхэквондистов высшей квалификации был направлен на исследование тактико-технической подготовленности тхэквондистов, что позволило составить общее представление об используемой ими тактике и технике ведения поединков, в частности одиночных ударов, серий ударов.

В ходе проведения исследования, нами было проанализировано свыше 150 схватов в 30 поединках (Олимпийские игры 2008 г., 2012 г.. Чемпионат мира 2009 г.). Это дало возможность получения статистических данных о составе, объемах и результативности применения одиночных ударов, серий ударов, применяемых тхэквондистами высшей квалификации.

2.2.3 Педагогический эксперимент

Педагогический эксперимент проводился на базе университета РГУФКСМиТ. В эксперименте приняло участие две группы – контрольная и экспериментальная, составленные из студентов 2-3 курсов кафедры теории и методики единоборств, специализирующихся в тхэквондо. Срортивная квалификация участников эксперимента – КМС, МС, возраст – 18-19 лет, пол – мужской.

Контрольная группа испытуемых в течение двух месяцев тренировалась по общепризнанной методике подготовки, экспериментальная группа испытуемых тренировалась по разработанной методике, которая включала в себя целенаправленное обучение испытуемых высокорезультативным ударам и сериям ударов, применяемых тхэквондистами высшей квалификации на ответственных соревнованиях.

2.2.4 Методы математической статистики

Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, обобщались, сопоставлялись и анализировались. Полученные результаты обрабатывались методом математической статистики, рассчитывалось среднее значение количества применения и результативности одиночных ударов, серий ударов, общее количество очков, полученных спортсмена в соревновательных поединках, коэффициент эффективности атаки.

2.3 Организация исследования

Исследование проводилось на базе университета РГУФКСМиТ в три этапа: I этап – с января 2013 года по май 2013 года; II этап – с июня 2013 года по октябрь 2013 года; III этап – с ноября 2013 года по март 2014 года.

На 1 этапе выполнялся анализ научно-методической литературы и электронных источников в Интернете по проблеме анализа техники и тактики соревновательной деятельности в спортивных единоборствах и методов построения тактики ведения поединков в тхэквондо ВТФ, были сформулированы цель, задачи, методы исследования, гипотеза исследования, определена актуальность, составлен алгоритм выполнения работы.

На 2 этапе исследования был проведен технико-тактический видеоанализ соревновательных поединков тхэквондистов высшей квалификации (поединки Олимпийских игр 2008 г., 2012 г., Чемпионата мира 2009), что позволило выделить высокорезультативные одиночные удары и серии ударов, применяемые на ответственных соревнованиях.

На 3 этапе исследования с учетом полученных данных 2 этапа исследования было сформировано две группы испытуемых - контрольная и экспериментальная. Экспериментальная и контрольная группа были составлены из студентов второго и третьего курсов специализации тхэквондо ВТФ кафедры теории и методики единоборств РГУФКСМиТ. В исследовании приняло участие 12 спортсменов кандидатов в мастера спорта, специализирующихся в тхэквондо ВТФ. Пол испытуемых – мужской. Была разработана методика обучения ударам, серии ударов тхэквондистов на основе включения в программу обучения, высокорезультативных ударов и серии ударов, применяемых тхэквондистами высшей квалификации на ответственных соревнованиях. В контрольной группе спортсмены обучались по общепринятой методике подготовки, в экспериментальной группе по разработанной методике, включающей в себя целенаправленное обучение высокорезультативным ударам и сериям ударов.

С февраля 2014 г. по апрель 2014 г. проведена статистическая обработка данных, сформулированы выводы и рекомендации по совершенствованию процесса подготовки тхэквондистов высшей квалификации.

ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1 Результаты анализа ударных действий тхэквондистов высшей квалификации в соревновательных поединках

Проведение видеоанализа соревновательных поединков тхэквондистов высшей квалификации на Олимпийских играх (2008 г, 2012 г.) и на Чемпионате Мира (2009 г.) позволило провести технико-тактический анализ более 150 схваток в 30 поединках, что дало возможность получить данные о составе, объеме и результативности применения одиночных ударов и серий ударов, применяемых тхэквондистами высшей квалификации в соревновательных поединках.

При анализе одиночных ударов, серии ударов фиксировалось, какие подготавливающие действия использовались спортсменами для создания стартовой ситуации проведения атаки или контратаки. Отмечались подготавливающие моменты в виде: обманных движений корпуса (провоцирующих действий), элементов маневрирования (подшагивание, разножка, уход с линии атаки, смена стоек и т.д.), сопряженных с изменением положения корпуса в пространстве, а также положение корпуса - относительно вертикальной оси тела, во время нанесения удара. Объем и результаты применения одиночных ударов, серии ударов тхэквондистами высшей квалификации в соревновательных поединках представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Объем и результативность применения одиночных ударов, серий ударов тхэквондистов высшей квалификации на соревновательных поединках (кол-во поединков n = 30)

|

№ п/п |

Состав действий нападения и обороны |

Одиночный удар |

Серии ударов |

Комбинация ударов |

Итого: (част/рез) |

|||

|

Частота применения |

Результатив-ность |

Частота применения |

Результатив-ность |

Частота применения |

Результатив- ность |

|||

|

1 |

Атаки против защит |

9,4 |

1,0 |

0,4 |

0,1 |

1,0 |

0,4 |

10,8/1,5 |

|

2 |

Имитация атаки |

2,2 |

- |

- |

- |

0,6 |

0,2 |

- |

|

3 |

Атака с места с опережением защиты |

3,1 |

0,4 |

0,2 |

0,1 |

- |

- |

- |

|

4 |

Атака с замедлением |

0,2 |

0,1 |

- |

- |

0,2 |

0,1 |

- |

|

5 |

Атака с импульсом начала удара |

1,5 |

0,2 |

- |

- |

0,2 |

0,1 |

- |

|

6 |

Атака в защиту |

1,2 |

0,1 |

0,2 |

- |

- |

- |

- |

|

7 |

Повторная атака |

1,2 |

0,2 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

8 |

Атаки после маневра |

15,8 |

3,7 |

6,5 |

2,3 |

5,5 |

1,5 |

27,8/7,5 |

|

9 |

Атака из вертикального степа |

4,7 |

1,1 |

0,4 |

0,2 |

1,6 |

0,3 |

- |

|

10 |

Атака из горизонтального степа |

2,5 |

0,7 |

0,7 |

0,3 |

1,7 |

0,4 |

- |

|

11 |

Атака из вертикального степа, набеганием |

0,9 |

0,3 |

1,1 |

0,4 |

- |

- |

- |

|

12 |

Атака теснением на одной ноге |

3,1 |

0,5 |

1,0 |

0,4 |

1,2 |

0,4 |

- |

|

13 |

Атака из бокового маневра |

1,5 |

0,3 |

0,4 |

0,1 |

0,6 |

0,2 |

- |

|

14 |

Атака проваливанием на маневре |

0,7 |

0,2 |

0,4 |

0,2 |

0,2 |

0,1 |

- |

31![]()

Продолжение таблицы 1

|

№ п/п |

Состав действий нападения и обороны |

Одиночный удар |

Серии ударов |

Комбинация ударов |

Итого: (част/рез) |

|||||

|

Частота применения |

Результатив-ность |

Частота применения |

Результатив-ность |

Частота применения |

Результатив- ность |

|||||

|

13 |

Атака преследованием |

1,8 |

0,5 |

2,2 |

0,6 |

- |

- |

- |

||

|

14 |

Атака на возвращение после взаимосближения |

0,6 |

0,1 |

0,3 |

0,1 |

0,2 |

0,1 |

- |

||

|

|

Атаки комбинациями и атаки серией ударов |

7,3 |

1,6 |

5,2 |

1,5 |

- |

- |

12,5/3,1 |

||

|

15 |

Угроза или серия угроз плюс атака |

4,2 |

0,9 |

1,8 |

0,5 |

- |

- |

- |

||

|

16 |

Ложная атака плюс атака |

3,1 |

0,7 |

1,2 |

0,4 |

- |

- |

- |

||

|

17 |

Атака серией ударов |

- |

- |

2,2 |

0,6 |

- |

- |

- |

||

|

|

Атака на подготовки |

18,0 |

4,8 |

2,3 |

0,9 |

1,1 |

0,5 |

21,4/6,2 |

||

|

18 |

Атака на сближение |

5,6 |

2,3 |

1,2 |

0,4 |

0,5 |

0,2 |

- |

||

|

19 |

Атака на начало возвращения после сближения |

2,4 |

0,7 |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

20 |

Атака на начало движения вверх в «степе» |

3,6 |

0,7 |

0,7 |

0,3 |

- |

- |

- |

||

|

21 |

Атака на угрозы |

1,8 |

0,3 |

- |

- |

0,4 |

0,2 |

- |

||

|

22 |

Атака на ложную атаку |

2,2 |

0,3 |

0,4 |

0,2 |

- |

- |

- |

||

|

23 |

Атака на вызов |

0,4 |

0,2 |

- |

- |

0,2 |

0,1 |

- |

||

|

24 |

Атака на смену стойки |

2,0 |

0,3 |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

25 |

Атаки против атак |

23,1 |

5,7 |

4,4 |

1,2 |

- |

- |

27,5/6,9 |

||

|

26 |

Атака с опережением удара |

2,1 |

0,4 |

32 |

- |

- |

- |

- |

||

Продолжение таблицы 1

|

№ п/п |

Состав действий нападения и обороны |

Одиночный удар |

Серии ударов |

Комбинация ударов |

Итого: (част/рез) |

|||

|

Частота применения |

Результатив-ность |

Частота применения |

Результатив-ность |

Частота применения |

Результатив- ность |

|||

|

27 |

Атака серии против серий (темповой перебой) |

- |

- |

1,5 |

0,5 |

- |

- |

|

|

28 |

Атака серии против серий (силовой перебой) |

- |

- |

1,2 |

0,4 |

- |

- |

|

|

29 |

Встречная атака |

6,7 |

2,2 |

1,2 |

0,6 |

- |

- |

|

|

30 |

Обоюдная атака (одиночный перебой) |

5,4 |

1,2 |

- |

- |

- |

- |

|

|

31 |

Контратака против одиночного удара |

3,8 |

0,6 |

- |

- |

- |

- |

|

|

32 |

Ответ ударом в середину серии |

0,3 |

0,1 |

- |

- |

- |

- |

|

|

33 |

Ответная атака на окончание удара |

2,6 |

0,8 |

0,3 |

0,1 |

- |

- |

|

|

34 |

Ответная атака на возвращение |

2,2 |

0,4 |

0,2 |

0,1 |

- |

- |

|

|

Итого: (Частота применения), % |

73,2 |

18,4 |

8,4 |

100 |

||||

|

Итого: (Результативность), % |

16,8 |

5,1 |

3,0 |

24,9 |

||||

33![]()

Видеоанализ и эмпирическое обобщение техники и тактики ведения боя в тхэквондо позволили выделить восемь одиночных ударов ногами, один прямой удар рукой (в двух вариантах) доля которых составила 73,2%, от общего количества всех зафиксированных действий (таблица 1). Прямой удар рукой - чжумок момтонг бандэ чирыги (одноименный), прямой удар рукой - чжумок момтонг баро чирыги (разноименный), прямой удар ногой вперед - ап-чаги, миро - чаги - прямой толчковый удар вперед всей стопой, прямой удар ногой в сторону - миру чаги, прямой падающий удар ногой сверху - нэрио чаги, двит чаги - прямой назад снизу, хурио чаги - (обратный круговой удар) удар, боковой удар вперед - долео чаги, момдолео - долео чаги (тон чаги).

Ввиду сложности анализа серии ударов, комбинаций ударов во всем многообразии и вариабельности стартовых ситуаций, положений тела в пространстве во время нанесения ударов, мы рассматривали только базовые удары, наносимые перпендикулярно относительно 3-х анатомических плоскостей: сагиттальной (срединная) - проходящей через центр тела (через вертикальную ось) спереди-назад («разделяет» тело на правую-левую половины). Фронтальную плоскость - параллельную лобным костям: проходя через вертикальную ось тела, «разделяет» тело на переднюю, заднюю части. Горизонтальную плоскость, она расположена перпендикулярно относительно вертикальной оси тела, сагиттальной («разделяет» условно тело, на верхнюю и нижнюю половину). Например, прямой удар рукой чжумок момтонг бандэ чирыги (одноименный) наносимый перпендикулярно (в классическом варианте) - фронтальной плоскости, в область «солнечного сплетения», классифицировался как нанесение удара: в «вертикальном положении тела»- (вертикальная ось тела расположена перпендикулярно площади опоры). При ударах: чжумок момтонг бандэ чирыги со смещением вертикальной оси тела, относительно плоскости площади опоры; удар с отклонением от вертикальной оси «вправо-влево», «вперед-назад».

Таким образом, проведение технико-тактического анализа одиночных ударов, серий ударов позволило установить в процентах объем, результативность выполнения атакующих и контратакующих ударов проводимых из 4 стартовых ситуаций (таблица 1):

- вертикальное положение тела (перпендикулярно расположенное, относительно площади опоры) – нанесение удара рукой/ногой;

- отклоненное положение тела, относительно вертикальной оси -вправо/влево – нанесение удара рукой/ногой;

- отклоненное положение тела, относительно вертикальной оси - вперед/назад – нанесение удара рукой/ногой;

- вращение корпусом под углом наклона относительно вертикальной оси - вперед/назад; вправо/влево – нанесение удара рукой/ногой.

Таблица 2 - Объем и результативность одиночных ударов наносимых относительно 3-х анатомических плоскостей тхэквондистами высшей квалификации

|

№ п/п |

Наименование ударов |

Вертикальное положение тела |

Отклонение тела: вправо/влево |

Отклонение тела: вперед/назад |

Вращение тела с отклонением по осям в 2-х проекциях |

Итого: (част/рез) |

|||||

|

Частота примене-ния |

Результа-тивность |

Частота примене-ния |

Результа-тивность |

Частота примене-ния |

Результа-тивность |

Частота примене-ния |

Результа-тивность |

||||

|

1 |

Долио-чаги |

27,2 |

6,2 |

5,8 |

1,5 |

7,8 |

1,9 |

- |

- |

40,8/9,6 |

|

|

2 |

Нэрио-чаги |

8,2 |

2,9 |

3,5 |

1,2 |

3,7 |

0,8 |

- |

- |

15,4/4,9 |

|

|

3 |

Миро-чаги |

2,1 |

0,3 |

3,4 |

0,8 |

3,1 |

0,9 |

3,5 |

1,2 |

12,1/3,2 |

|

|

4 |

Двит-чаги |

- |

- |

1,9 |

0,2 |

2,4 |

0,4 |

9,9 |

2,8 |

14,2/3,4 |

|

|

5 |

Хурио-чаги |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

8,7 |

2,9 |

9,7/3,1 |

|

|

6 |

Чжумок момтонг баро чирыги |

2,5 |

0,3 |

0,8 |

0,1 |

0,6 |

0,1 |

- |

- |

2,9/0,5 |

|

|

7 |

Ап-чаги |

1,2 |

0,2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1,2/0,2 |

|

|

8 |

Момдолио-долио чаги |

- |

0,05 |

0,29 |

0,08 |

0,26 |

0,07 |

- |

- |

2,2/0,4 |

|

|

9 |

Чжумок момтонг бандэ чирыги |

1,65 |

0,05 |

0,29 |

0,08 |

0,26 |

0,07 |

- |

- |

2,2/0,2 |

|

|

Итого: |

43,85 |

9,8 |

14,69 |

3,98 |

17,86 |

4,27 |

23,6 |

7,1 |

100/25,5 |

||

36

Рисунок 1 – Гистограмма частота и результативность применения одиночных ударов тхэквондистами высшей квалификации в соревновательных поединках

Объем и результативность одиночных ударов наносимых относительно 3-х анатомических плоскостей, представлены в таблице 2.

Удары руками в тхэквондо ВТФ разрешено наносить только в корпус. Из них выделяются: прямой удар ближней рукой одноименный с выставленной вперед ногой (чжумок момтонг бандэ чирыги) – частота применения - 2,2%; результативность - 0,2% (таблица 2), и прямой удар дальней рукой - разноименный (момтонг баро чирыги) - частота применения - 3,9%; результативность - 0,5 % (таблица 2). Одноименный удар рукой (ближней) используются в основном для демонстрации активности, отвлечения противника от намерения проводить активные действия, чаще используется как атакующий удар, используется для вхождения в клинч, с последующим развитием успеха в виде нанесения ударной серии ногами. Удар дальней рукой (разноименный удар), чаще всего используется как контратакующий, для сковывания действий противника, так и останавливающий и, одновременно дискоординирующий. При накладывании масс схождения (корпус - рука), возникает значительное поражающее действие по отношению к противнику, вплоть до нокаута, при попадании в область «солнечного сплетения», не смотря на наличие защитного жилета. Удары симметричные при проведении серий ударов в корпус: дальней – дальней рукой. При нанесении ударов ближней - дальней рукой: – асимметричный. Удары наносится из стойки ап-куби (стойка «всадника»), ап-чучхуль-соги («боевая»).

Удары ногами в тхэквондо ВТФ, используются в поединке более чем в 70-80 % случаях, относительно ударов руками, а на результативные удары приходится более 95 процентов от всех ударов.

Как видно из таблицы 2 прямые удары вперед: ап - чаги - прямой удар ногой вперед (частота применения удара - 1,2%; результативность - 0,2%) - не является результативным ударом, применяется для проведения подготавливающих и защитных действий, редко используется в поединке.

Миро - чаги - прямой толчковый удар вперед всей стопой (частота применения удара – 12,1%; результативность – 3,2%) - используется чаще всего в виде защитных действий для прерывания атаки, чтобы оттолкнуть противника во время его приближения, или вращения корпуса с последующим нанесением удара. Удары симметричные при проведении серий ударов в корпус: дальней - дальней ногой. При нанесении разноуровневых ударов: корпус – голова – асимметричный.

Отклонения корпусом от вертикальной оси при ударах, производятся редко: не более 45 градусов вперед-назад; вправо-влево, так как теряется устойчивость положения в стойке, относительно вектора удара. Удар становится неэффективным, спортсмен подвергается высокому риску поражения ударами противника. Чаще всего удар наносится из стойки ап-куби (стойка «всадника»), ап чучхуль соги («боевая»).

Прямой падающий удар сверху – нерио-чаги (частота применения удара - 15,4%; результативность - 4,9%) – данный удар является результативным ударом, каждый третий атакующий удар дальней ногой является результативным (таблица 2). Нерио-чаги проводится как встречный, ответный и контратакующий. Результативность удара ближней ногой несколько ниже, он используется как начало комбинации, срывание с места с ударом, контратакующий. Удары симметричные при проведении серий ударов в голову: дальней - дальней ногой.

Отклонения корпусом от вертикальной оси при ударах, практически не используются, так как теряется устойчивость положения в стойке, относительно вектора удара. Теряется биомеханическая составляющая эффективности удара. Удар становится неэффективным, спортсмен подвергается высокому риску поражения ударами противника. Чаще всего удар наносится из стойки ап-соги (шаговая стойка), ап-куби (стойка «всадника»), ап-чучхуль соги («боевая»).

Боковой удар вперед под 90 градусов - долио чаги (частота применения - 40,8%; результативность - 9,6%) - данный удар является лидирующим ударом в тхэквондо. Он наиболее часто применяется в соревновательном поединнке, обладает значительным боевым (ударным) потенциалом, высокими скоростными данными. Данный удар высоко результативен, он применятся на всех дистанциях, используется как в атакующих, так и защитных действиях. Чаще всего он проводится при обыгрывании противника на момент начала атаки. Противники «угрожают» друг другу демонстрацией начала проведения удара и выбирают благоприятный момент начала атаки. Удары симметричные при проведении серий двойных ударов на одном уровне: в корпус или голову (дальней - дальней ногой, ближней-ближней ногой после «перешажки»). При нанесении разноуровневых ударов: корпус – голова – асимметричный.

Отклонения корпусом от вертикальной оси при ударах, производятся часто, более чем в 50% случаях. При атакующих действиях: с целью уменьшить, предотвратить угрозу встречного удара, при этом угол отклонения от вертикальной оси варьирует от 45 градусов до 90 градусов - вперед-назад; вправо-влево. Наклон корпуса чаще идет в сторону бьющей ноги, для повышения силы удара и устойчивости в стойке. То есть поворот корпуса и удар является неразрывным и слитным действием. При защитных действиях: первоначально уклон корпусом является самостоятельным защитным действием, наряду с постановкой блока рукой, при этом сочетание двух видов защит в целом повышают их взаимное применение (интегральную величину). Затем наносится удар долио-чаги, который является в данном контексте применения - контратакующим действием. При ударе в корпус он менее эффективен, чем при нанесении в голову, так как изначально наносится из вынужденного, неустойчивого положения. При этом угол отклонения от вертикальной оси варьирует от 45 градусов до 135 градусов - вперед-назад; вправо-влево. Наклон корпуса чаще идет назад - в сторону, от бьющей ноги. Как правило, при больших углах наклона корпусом, в защитной позиции с ударом, спортсмен заканчивает защитные действия – падением, чтобы избежать травмирования, от серии атакующих ударов противника. При этом предупреждение («штрафное очко») за пассивные действия, обладают минимальным отрицательным моментом в поединке, чем получения травмы или зачетные очки для противника. Чаще всего удар наносится из стойки ап соги (шаговая стойка), ап-куби (стойка «всадника»), ап чучхуль соги («боевая»).

Двит чаги – задний удар ногой снизу (частота применения удара -14,2%; результативность – 3,4%) - данный удар часто применяется в соревновательном поединке, является мощным атакующим и контратакующим ударом (таблица 2). Эффективность применения данного удара проявляется как при его использовании стоя на месте, так и в прыжке. Проведение удара двит - чаги в защите с разворотом: стоя на месте, в прыжке, позволяет проводить эффективное попадание в голову противника при наклонах корпуса относительно вертикальной оси вперед-назад, вправо-влево от 90 до 135 градусов. При этом сохраняется «относительно устойчивое» положение тела в стойке. Эффективны серии двойных ударов в атаке: удар дальней – удар дальней ногой после поворота тела. Удары симметричные при проведении серий ударов в корпус: дальней - дальней ногой. При нанесении разноуровневых ударов: корпус – голова – асимметричный. Применяется как двойной удар одной ногой, на разных уровнях: корпус - голова при этом является асимметричным.

Хурио-чаги – обратный круговой удар поворотом «через спину» (частота применения удара - 8,7%, результативность – 3,1 %) - данный удар является мощным ударом в арсенале высококвалифицированных тхэквондистов (таблица 2). Чаще всего наносится в голову, как контратакующий, также может наноситься как атакующий, в различных вариантах подготовительных действий (степ, разножка и т.д.). Позволяет проводить эффективное попадание в голову противника при наклонах корпуса относительно вертикальной оси вперед-назад, вправо-влево от 90 до 135 градусов. Данные изменения положения корпуса в пространстве являются с одной стороны - биомеханической составляющей удара, с другой стороны, позволяют изменять ударную дистанцию по отношению к противнику (чем больше наклон, тем ближе ударная дистанция). Таким образом, изменяя угол наклона корпуса по отношению к площади опоры, можно использовать перемещение тела в пространстве как временной фактор (микропауза) – для нанесения удара.

3.2 Удары и серии ударов, используемые тхэквондистами высшей квалификации в соревновательных поединках

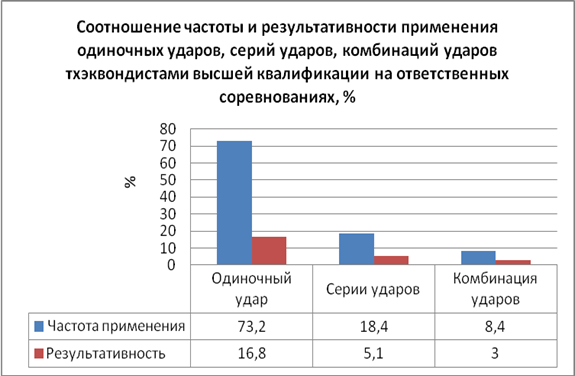

В соревновательных поединках тхэквондисты высшей квалификации применяют около 26,8 % серий ударов и комбинаций ударов в боевых действиях. Как видно из таблицы 3 на серии ударов приходится около 18,4 % боевых действий, на комбинации ударов около 8,4 %. В нашем исследовании под комбинацией боевых действий мы понимаем тактико-техническую структуру, включающую в себя угрозы ударов и ложные атаки для вызова определенных ответных действий у противника, а серия - это последовательное непрерывное проведение нескольких ударов с изменением параметров удара в зависимости от действий противника.

Таблица 3 - Объем применения, результативность одиночных ударов в сравнении с комбинациями и сериями ударов в (%)

|

№ п/п |

Удары, комбинации, серии ударов |

Объем, % |

Результативность, % |

|

1 |

Одиночные удары |

73,2 |

16,8 |

|

2 |

Серии ударов |

18,4 |

5,1 |

|

3 |

Комбинации |

8,4 |

3,0 |

|

4 |

Итого: |

100 |

24,9 |

На рисунках 2 представлено соотношение частоты и результативности применения одиночных ударов, серий, комбинаций ударов тхэквондистами высшей квалификации на соревнованиях.

Рисунок 2 – Гистограмма соотношения частоты и результативности применения одиночных ударов, серий, комбинаций ударов тхэквондистами высшей квалификации в соревновательных поединках

Таблица 4 - Наиболее применяемые серии ударов тхэквондистами высшей квалификации в соревновательных поединках (кол-во поединков n = 30)

|

№ п/п |

Наименование серий ударов |

Частота применения |

Результативность |

|

|

1 |

Долио чаги (корпус) - Долио чаги в корпус |

24,1 |

5,0 |

|

|

2 |

Долио чаги (корпус) - Долио чаги в голову |

18,3 |

2,4 |

|

|

3 |

Долио чаги (корпус) - Нерио чаги в голову |

13,9 |

4,1 |

|

|

4 |

Долио чаги (корпус) - Двит чаги в корпус |

6,5 |

1,4 |

|

|

5 |

Удар рукой в корпус - Долио чаги в голову |

3,6 |

0,8 |

|

|

6 |

Двит чаги (корпус) - Двит чаги в корпус |

4,7 |

1,1 |

|

|

7 |

Удар рукой в корпус - Нерио чаги в голову |

2,7 |

0,8 |

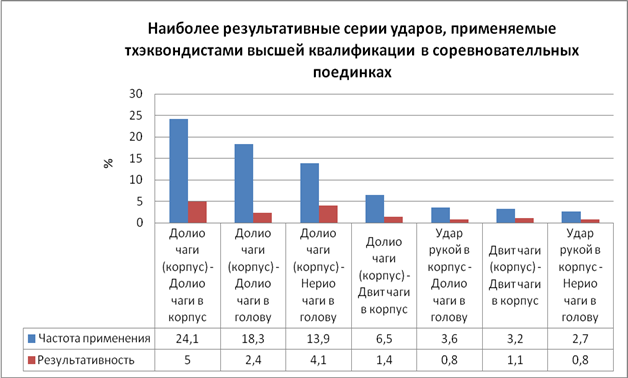

Рисунок 3 – Наиболее часто встречающиеся серии ударов, применяемые тхэквондистами высшей квалификации в соревновательных поединках

В таблице 4 представлены наиболее часто встречающиеся серии ударов, применяемые тхэквондистами высшей квалификации в соревновательных поединках:

1. Долио чаги корпус - долио чаги в корпус (частота применения - 24,1%, результативность - 5,0 %) - данная серия ударов, наиболее встречаемая в нашем исследовании, применяется на ближней, средней, дальней дистанции (таблица 4). Данный удар технически является более простым, чем удар в голову, это обстоятельство влияет как на объем выполнения комбинации, так и на результативность. Данная структура выполняется с места, подшагивая на противника.

2. Долио чаги корпус – долио чаги в голову (частота применения - 18,3%; результативность – 2,4 %) – данная серия ударов применяется в основном на средней и дальней дистанции. Удар технически является более сложным, чем удар в корпус, реже применяется, однако более результативен, из-за трех очковой системы оценок удара в голову. Данная серия ударов является часто используемой в атакующей стратегии, она проводится с постановкой ударной ноги, наносится из степа, подшагиванием, набеганием. При набегании первый удар в серии проводится как короткий удар в туловище, а второй проводится в голову. Также часто используется как защитно-контратакующее действие - первый контрудар в серии проводится как защита, а второй является результирующим. Отклонения корпуса во время проведения серии ударов: вправо-влево, вперед-назад, относительно вертикальной оси тела во время удара, производится в каждом втором случае боевого взаимодействия, с целью повышения эффективности удара и, с защитной целью для избегания встречного удара, или уклонения от удара.

3. Удар долио чаги в корпус – нерио чаги в голову (частота применения – 13,9%; результативность – 4,1 %) – данная серия ударов наносится с места на сближение, со степа, подшагиванием, набеганием - является часто используемой комбинацией в атакующей и защитной стратегии. Преимущество первого удара долио чаги – в точном, акцентированном ударе в корпус, при этом противник на короткое время теряет координацию точных движений (как при ударе рукой), затем наносится очень эффективный в данной ситуации - второй удар ногой в голову. Отклонения корпуса во время проведения серии ударов: вправо-влево, вперед-назад, относительно вертикальной оси тела во время удара, производится редко из-за биомеханической характеристики удара нерио-чаги.

4. Долио чаги корпус - двит чаги в корпус (частота применения - 6,5%; результативность - 1,4 %) - данная серия ударов применяется на средней, дальней дистанции. Двит чаги - удар технически является более простым, чем удар в голову, это обстоятельство влияет как на объем выполнения комбинации, так и на результативность. Данная структура выполняется с места, подшагивая на противника. Отклонения корпуса во время проведения комбинации, относительно вертикальной оси тела: вправо-влево, вперед-назад, используется при каждом ударе двит-чаги. Является как биомеханической составляющей удара, так и регулятором силы удара, скорости, направления двит-чаги.

5. Удар рукой в корпус - удар долио чаги в голову (частота применения - 3,6%; результативность – 0,8 %) – данная серия ударов часто используется в атакующей и защитной стратегии. Преимущество первого удара рукой – в точном, акцентированном ударе в корпус, при этом противник на короткое время теряет координацию точных движений, в этот промежуток времени наносится второй удар ногой в голову, зачастую приносящий не только результативные очки, но и нокаутирующий эффект из-за близкой дистанции бьющего к поражаемой зоне (голова противника). Отклонения корпуса во время проведения серии ударов: вправо-влево, вперед-назад, относительно вертикальной оси тела во время удара, производится практически в каждом случае боевого взаимодействия.

6. Долио чаги корпус – двит чаги в голову (частота применения – 3,2 %; результативность - 1,1 %) – данная серия ударов применяется на средней и дальней дистанции в атакующей стратегии. Удар технически является более сложным, чем удар в корпус, реже применяется, однако более результативен, из-за трех очковой системы оценок удара в голову. При этом обладает мощным нокаутирующим эффектом. Отклонения корпуса во время проведения комбинации, относительно вертикальной оси тела: вправо-влево, вперед-назад, используется при каждом ударе двит-чаги. Является как биомеханической составляющей удара, так и регулятором силы удара, регулятором дистанции удара (максимальный наклон корпуса к площади опоры на ближней дистанции), скорости, направления двит-чаги.

7. Удар рукой в корпус - Нерио чаги в голову (частота применения – 2,7%; результативность – 0,8 %) - данная серия ударов чаще используется как контратакующая, удар рукой применяется как «останавливающий» противника, вслед за этим происходит нанесение удара нерио чаги в голову на ближней, средней дистанции. Отклонения корпуса во время проведения серии ударов: вправо-влево, вперед-назад, относительно вертикальной оси тела во время удара, не производится из-за биомеханической характеристики удара нерио чаги.

В целом, если проанализировать вышеуказанные серии ударов то, их можно характеризовались как наиболее часто применяемые и высокорезультативные в боевых взаимодействиях тхэквондистов. Это было обусловлено рациональным характером тактико-технических действий спортсменов на ответственных соревнованиях, что в свою очередь было вызвано ожидаемым эффектом от достижения цели в соревнованиях - добиться победы. Все серии ударов обладают наибольшим поражающим эффектом, при минимальных затратах энергии, по своему составу не имеют длинных временных переходов от одного удара к другому, а также по своему сочетанию обладают минимальным раскрывающим эффектом поражаемых зон атакующего спортсмена (вариант применения серий ударов в атаке), защищающегося спортсмена (вариант применения серий ударов в защитных действиях).

3.3 Методика обучения сериям ударов в тхэквондо ВТФ

На основе видеоанализа соревновательных поединков тхэквондистов высшей квалификации было выделено 4 наиболее часто применяемые и результативные одиночные удары, к которым можно отнести:

1) Долио чаги;

2) Миру чаги;

3) Нерио чаги;

4) Двит чаги.

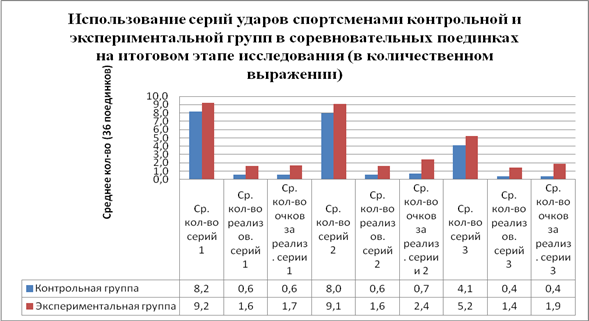

А также 3 наиболее часто применяемые и результативные серии ударов:

1) Долио чаги корпус-долио чаги корпус;

2) Долио чаги корпус – долио чаги голова;

3) Долио чаги корпус – нерио чаги голова.

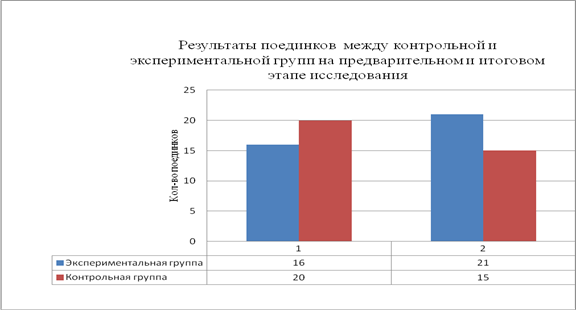

Спортсмены контрольной группы тренировались по общепризнанной методики обучения; у спортсменов экспериментальной группы в методику обучения были включены высокорезультативные одиночные ударов и серии ударов, которые были выделены на основе видеоанализа соревновательной деятельности.

Спортсмены экспериментальной группы тренировались два цикла по 18 дней с 10 дневным отдыхом между циклами, после окончания тренировочных циклов были проведены по круговой схеме соревновательные поединки между контрольной и экспериментальной группами в количестве 36.

Методика обучения серии ударов состояла из последовательного обучения действиям, необходимых для того, чтобы благодаря атаке серии ударов можно было заработать очки и в последующем выиграть поединок. Тренировочный процесс начинался с отработки одиночных ударов входящих в серию ударов, затем одиночные удары отрабатывались в движении, как партнером, так и без него. В последующем повышалась скорость выполнения одиночных ударов и происходило их соединение в серию. При этом тхэквондисты были одеты в защитное оборудование (накладки н6а голень, на предплечье, защита паховой области, жилет, шлем на голову, капа). Наработка серии ударов с партнером сначала проводилась на небольшой скорости, для того, чтобы закрепить навык у спортсмена. После этого отрабатывались серии ударов с высокой скоростью выполнения и возможностью применять защиту противником. Коррекция серии ударов проводилась на лапах-ракетках в парах, где основным критерием являлась точность удара. После приобретения устойчивого навыка во владении той или иной серией ударов проводились поединки по заданию, где спортсмен атаковал только наработанными серями ударов, а противник защищался и проводил контратаки и встречные атаки одиночными ударами. Контрольный навык проверялся в свободном поединке, где спортсмен старался как можно чаще использовать в разнообразных тактических ситуациях данные серии ударов по отношению к противнику. Для закрепления и увеличения концентрации и мощности выполнения серии ударов применялись средние и тяжелые лапы. В неделю серии ударов отрабатывались 4 часа на жилетах при работе в парах по заданию тренера и 4 часа на лапах-ракетках при обрабатывании различных тактических ситуаций и самотоятельная работа.

Таблица 5 - Варианты нанесения одиночного удара долио чаги тхэквондистами высокой квалификации

|

Позиции, уровни для нанесения одиночного удара долио чаги, |

Варианты бокового (кругового) одиночного удара вперед 90 (долио чаги) |

||||

|

Долио чаги (ближняя нога) |

Долио чаги (дальняя нога) |

Момдоли долио чаги (удар с поворотом корпуса-ближняя нога) |

Тон чаги (удар с поворотом корпуса-дальняя нога) |

Твио долио чаги (удар в прыжке, дальняя нога) |

|

|

Одноименная стойка |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Разноименная стойка |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Средний уровень нанесения удара |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

Верхний уровень нанесения ударов |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

Количество вариантов |

30 |

||||

|

Дистанция (ближняя, средняя, дальняя) |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

|

Стойки (ап соги, ап куби, хучхум соги, хактари соги, двит куби) |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

|

Ракурс (угол атаки) 0 градусов, +45,-45,+90,-90,+135,- 135 |

7 |

7 |

7 |

7 |

7 |

|

Количество вариантов |

450 |

||||

|

Всего количество вариантов |

480 |

||||

Как видно из таблицы 5 при подсчете количества вариантов нанесения одиночного удара, мы получили астрономическое число - 480 вариантов. Так интегральная величина одиночных ударов с учетом «одноименной-разноименной» позиции, уровней удара (средний уровень, верхний уровень) – достигла 30 вариантов.

Интегральная величина одиночных ударов с учетом дистанции – достигла 90 вариантов. Интегральная величина одиночных ударов с учетом смены стоек (отклонения корпусом относительно вертикальной оси: вперед-назад) достигла 150 вариантов. Интегральная величина одиночных ударов с учетом смены углов атаки (отклонения тела относительно вертикальной оси: вправо-влево) 210 вариантов.