Проект

Авторская работа

Экскурсия «Монастыри г. Серпухова»

«Краеведение как инновационное направление внеурочной деятельности в начальной школе в соответствии с ФГОС нового поколения»

Выполнила: Чернышова Любовь Александровна

учитель начальных классов

МБОУ «Лицей №2» г. Протвино

Московской области

2020год г. Протвино

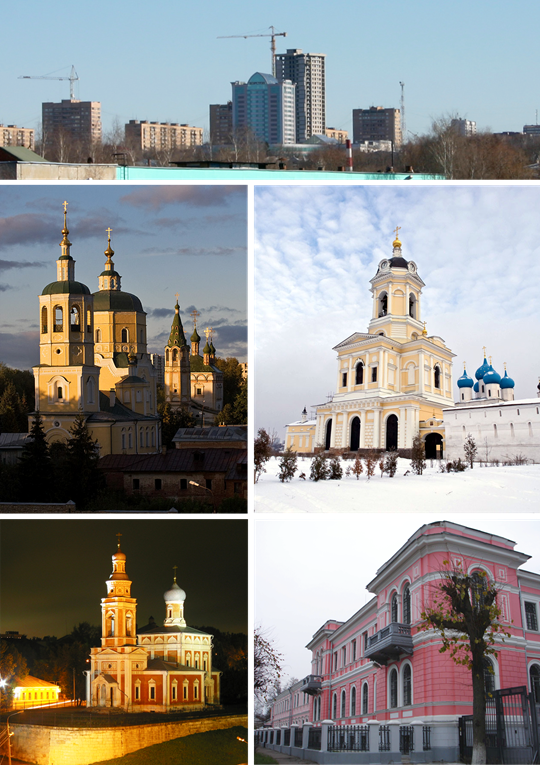

Сегодня я проведу для вас экскурсию по Серпухову.

В ходе экскурсии мы посетим с вами Высоцкий монастырь или мужской, Владычный монастырь или женский(девичий) и Распятский монастырь.

В конце нашей экскурсии я покажу вам список достопримечательностей Серпухова, чтобы вы посетили наш город еще.

И начнем мы нашу экскурсию с истории создания города Серпухова.

План экскурсии.

1.История основания города Серпухова.

2.Посещение Владычного монастыря.

3.Посещение Высоцкого монастыря.

4.Посещение Распятского монастыря.

1. История основания Серпухова.

Официальной датой основанbя Серпухова считается 1339 год.

По духовной грамоте третий сын Ивана Калиты Андрей Иванович унаследовал часть земель Московского княжества, в том числе Серпухов, ставший центром волости, а в будущем — основой нового удельного княжества. В 1353 году князь Андрей пал жертвой «черной» чумы. Удел переходит по наследству князю Владимиру Андреевичу. В это время в истории города происходит знаменательное событие — московским митрополитом Алексием в 1360 году на правом берегу Нары основан Владычный монастырь.

Вскоре Владимир начинает уделять значительное внимание развитию своих владений. С семидесятых годов XIV века в Серпухове открывается период активного строительства. Так в 1374 году по данным летописей на Красной (Соборной) горе начинается строительство деревянного кремля, в город назначается наместник князя — Яков Юрьевич Новосилец, устанавливаются льготы для привлечения торговцев и ремесленников.

В том же году на месте домонгольского славянского селища Высокого на левом берегу Нары к югу от Красной горы князь Владимир Андреевич основывает монастырь, названный Высоцким. Заложение и освящение монастыря проводил Сергий Радонежский. Возрастает военное, политическое и экономическое значение Серпухова, вокруг которого формируется полноценное княжество.

С конца XIV века серпуховским князем ведется чеканка собственных монет.

Являясь главным соратником князя Дмитрия, Владимир не мог не участвовать в событиях 1380 года. Серпухов становится одним из центров подготовки к походу против Мамая. Серпуховское ополчение во главе с князем Владимиром Храбрым действует в составе Засадного полка в Куликовской битве, ставшей поворотным моментом в русской истории.

В честь победы в 1381 году в Высоцком монастыре строится каменный собор и церковь с трапезной.

Вскоре Серпухов был разорён во время похода на Москву хана Тохтамыша (1382 год). Существует мнение, что ордынское войско отклонилось от прямого пути к Москве с целью совершения акта мести за участие местных князя и ополчения в Куликовской битве.

1389 год ознаменовался феодальным конфликтом: Владимир разорвал отношения с московским князем, который не удовлетворил требования двоюродного брата о новых владениях. На пике ссоры великий князь взял в плен бояр серпуховского князя, Владимир, в свою очередь, осуществил захват земель, принадлежавших Дмитрию. Ссора закончилась подписанием очередного договора между феодалами.

После смерти Владимира Храброго в 1410 году княжество было разделено между пятью сыновьями. Серпухов достался старшему — Ивану Владимировичу.

Серпуховская дружина в составе московского войска участвовала в походе на Новгород в 1478 году, а в 1480 году в стоянии на Угре.

. Так в 1512 году возникла угроза прорыва крымцев к Москве, и в Серпухове были сосредоточены войска во главе с братом Василия III, Юрием Ивановичем, ставшие барьером на пути кочевников к столице.

Через пять лет, в 1517 году, русское войско выступило за Оку навстречу противнику . Результатом бедствия стало принятие решения Василием III о строительстве каменных крепостей на южных границах.

В 1556 году осуществляется строительство белокаменного Серпуховского кремля. В том же году в Серпухове Иваном IV проводится большой смотр служилых людей. С постройкой новой крепости Серпухов повышает свою роль в оборонительной системе и с 1572 года здесь размещается Большой полк русской армии.

Последний прорыв крымских татар к Москве относится к 1581 году, когда войско Газы II Гирея переправившись под Серпуховом через Оку и, уничтожив городской посад, двинулось к Москве, где потерпело неудачу и было отброшено на юг. Руководство русским войском велось из Серпухова царскими воеводами. В преследовании Газы Гирея активное участие принимал Борис Годунов. Этот момент стал одним из ключевых в его политическом восхождении.

Знаменательным событием в истории стал серпуховский поход Годунова в 1598 году. Вышедшая навстречу татарам русская армия, разместилась на берегу Оки под Серпуховом. Лагерь Бориса Годунова расположился на лугу у Владычного монастыря. Несколько недель подряд проводились смотры войска и демонстрация силы перед противником. В результате послы Газы Гирея признали за Годуновым царский титул и передали предложения дружбы и мира.

К этому времени относятся значительные пожертвования местным монастырям со стороны царя, на которые развернулось каменное строительство. Были сооружены Храм великомученика Георгия Победоносца, Надвратный храм мученика Феодота Анкирского и стены Владычного монастыря.

В мае 1605 население Серпухова принимает Лжедмитрия I как царя. Войско самозванца, готовясь вступить в столицу, разбивает лагерь недалеко от Владычного монастыря.

После убийства Лжедмитрия I и избрания царём Василия Шуйского в 1606 году в Серпухове снова располагается большой полк царской армии, город становится центром, из которого ведется управление осадой южных городов, не подконтрольных официальным властям.

В 1609 году город попал под власть Лжедмитрия II.

В ходе польской интервенции Серпухов также не избежал военных действий. В январе 1610 года вблизи города отряд казаков под предводительством Беззубцева нанёс поражение полякам Млоцкого. Вскоре казаки покинули Серпухов, который следующей же ночью был занят поляками. В результате был сожжён посад, погибла значительная часть мирного населения. В 1610—1611 годах жители Серпухова участвуют в Первом земском ополчении Ляпунова, в 1612 году — во Втором ополчении Минина и Пожарского.В 1633 году окрестности Серпухова разоряли крымские татары. Последствиями событий Смутного времени для Серпухова стали резкое снижение численности населения и упадок экономики. Жители, стремясь снизить налоговое бремя, перемещаются в монастырские слободы. Государство принудительно, силами сыскного приказа, возвращает население в городской посад.

В течение XVII столетия Серпухов продолжает играть роль важного военного центра. В начале века крепость пережила пожар, после которого была восстановлена и расширена. В 1669 году происходит большой пожар, Серпухов выгорает почти дотла.

Основные занятия населения Серпухова в XVII веке: производство железа, кузнечное дело, гончарное ремесло, производство обуви, продуктов питания, одежды. Более 40 человек занимались торговлей за пределами Серпухова. XVII век также характеризуется подъемом каменного строительства в городе. В разные годы были сооружены: Церковь Николы (на месте нынешнего кафедрального храма), надвратная Трёхсвятительская церковь, стены и башни Владычного монастыря, Покровская церковь в стиле барокко, церковь Афанасия Афонского (разобрана в 1878 году), новое здание Троицкого собора. В 1627 году перестроен собор Зачатия в Высоцком монастыре.

В Петровские времена население Серпухова активно участвовало в строительстве флота, новых городов, крепостей. Производились наборы местных мастеров для участия в проектах царя. В третьем десятилетии XVIII века Серпухов становится одним из крупнейших городов Подмосковья.В 1730-х годах одна за другой начинают открываться полотняные мануфактуры. В сороковых годах основными из них становятся предприятия Василия и Николая Кишкиных (крупнейшее в городе), Василия, Степана и Ивана Герасимовичей Сериковых, Ивана Андреевича Серикова. К шестидесятым годам на лидирующие позиции в Серпухове выходит предприятие Ивана Андреевича Серикова. Помимо полотняных в городе открываются также шелковая и суконные мануфактуры.

Помимо текстильных, в Серпухове в 80-х годах существуют восемь кожевенных, семь кирпичных, девять солодовенных и один сальный завод. Основные направления торговли — порт Санкт-Петербурга (текстиль, кожа), Москва (пищевые продукты).

В 1812 году население Серпухова и уезда участвовало Отечественной войне. В составе ополчения Московской губернии насчитывалось 2246 жителей Серпуховского уезда. Война не затронула город непосредственно. Промышленность продолжала давать большую часть полотна производимого в регионе. В 1812 году в городе появилось первое хлопчатобумажное предприятие Алексея Игнатьева. Крупнейшими были предприятия А. Серикова, Игнатия Шилкина, И. Серикова, Максима Коншина. Также в Серпухове функционировали три кожевенных завода, в Александровской слободе (ныне деревня Борисово) работала бумажная фабрика.

Крупнейшие фабрики принадлежат семьям Коншиных и Третьяковых. Ведущей отраслью серпуховской промышленности становится производство хлопчатобумажных изделий. Основная продукция промышленности: ситец, миткаль, набивные платки, полотно.

В период с 1840 по 1860 год Серпухов переживает период интенсивного промышленного роста. Лидерами серпуховской промышленности стали предприятия Н. М. Коншина (впоследствии преобразованные его сыном в Товарищество мануфактур Н. Н. Коншина), которому принадлежали бумаготкацкая и ситценабивная фабрика «Старая мыза» (основанная Максимом Коншиным в 1814 году), прядильное предприятие (открыто на севере города в 1846 году), бумагопрядильная и ткацкая фабрика «Новая мыза» (открыта в конце 1850-х годов близ деревни Глазечня), составившие комплекс, позволивший выполнять полный цикл обработки от прядильного сырья до готовой набивной продукции. Из других подотраслей текстильной промышленности следует отметить действовавшие в это же время в Серпухове шерстобумажные фабрики.

Важное место в городской экономике первой половины и середины XIX века занимала торговля. По объёму торговых операций Серпухов занимал второе место в губернии после Коломны. Ключевыми торговыми маршрутами являлись дорога, соединяющая Харьков c Москвой и водный путь по Оке. Основные предметы торговли — хлеб, лес, текстиль. Ключевые ремесленные профессии того времени: булочники, мясники, сапожники, портные, модистки, кузнецы, столяры, резчики, печники.

В первые дни войны на фронт по мобилизации и в качестве добровольцев отправились несколько тысяч серпуховичей. Были организованы посты противовоздушной обороны. В октябре 1941 года фронт приблизился вплотную к городу. Позиции к западу от Серпухова занимала 49-я армия под командованием генерал-лейтенанта Ивана Григорьевича Захаркина, имя которого в настоящий момент носит одна из городских улиц. Немецкие войска находились к западу от города полукольцом на расстоянии 6-7 километров. Штаб 49-й армии располагался в деревне Бутурлино к востоку от Серпухова. Непосредственно Серпухов защищала 60-я дивизия, состоявшая из ополченцев Ленинского района Москвы. В обороне принимали участие лётчики 178-го авиаполка, который базировался в пойме Оки, недалеко от села Липицы (совершено 1695 боевых вылетов, 59 воздушных боёв, сбито 22 самолёта противника), а также 19 зенитных орудий.

Наиболее ожесточёенные бои велись на линии Дракино — Кремёнки — Павловка.

В конце ноября 1941 года наступление немецкой армии было остановлено. В середине ноября силами 1-го кавалерийского корпуса, 415-й стрелковой и 112-й танковой дивизий был нанесён контрудар.

Также в ноябре началось осуществление эвакуации оборудования предприятий, рабочих, женщин, детей. В числе пунктов назначения были: Бийск, Уфа, Тюмень, Ташкент, Фергана. Параллельно в Серпухове создаются шесть оборонительных районов: Занарский, Красный текстильщик, Новоткацкий, Район Ситценабивной фабрики, Ногинский, южная часть города и Заборье. Выполняется возвведение оборонительных сооружений: противотанковых рвов, надолбов, баррикад, щелей, бомбоубежищ, газоубежищ. На базе хирургической больницы, текстильного техникума, больницы имени Семашко, рабфака, школ № 3, 11, 13, 22, 26, 28 были созданы госпитали, где принимали раненых бойцов.

16 декабря советские войска перешли в наступление. После прорыва немецкой обороны были освобождены Таруса и Алексин. К январю 1942 года линия фронта была отодвинута от Серпухова более, чем на 150 километров

За годы войны в Серпухове уничтожено и повреждено 597 зданий, погибли 202 мирных жителя, ранены 317 человек. В начальный период войны на город совершено 140 авианалётов, сброшено 500 фугасных и 35 000 зажигательных бомб.

2. Владычный монастырь в Серпухове.

Монастырь основан около 1360 года. Поводом к его возникновению послужило следующее чудесное обстоятельство. Однажды святитель Алексий, митрополит Московский, совершал молитвенное правило в своей келье перед иконой Богоматери. Когда прочитан был уже акафист Пречистой Деве, вдруг необыкновенный свет озарил келью митрополита, и от образа Пресвятой Богородицы ему двукратно послышался чудный глас, говоривший святителю:

- Алексие! Подобает тебе поставить монастырь имени Моему.

Святитель спросил, где надлежит ему устроить обитель, на что был ему ответ:

- В пределах града Серпухова, тамобовозлюбих место на спасение многим душам человеческим.

Повинуясь воле Царицы Небесной, святитель Алексий в скором времени послал ученика своего Варлаама в Серпухов выбрать место для нового монастыря. Когда святитель Варлаам пришел в Серпухов, особое знамение указало ему место на холме, покрытом дремучим бором и расположенном у слияния реки Оки и Нары. При этом чудесном откровении Варлааму последовало дивное видение. Варлаам увидел ангелов, держащих обитель на своих раменах, а в ней храм. В дверях этого храма стоял первосвященник Захария, к которому по ступеням шествовала Святая Дева Мария в сопровождении Своих родителей. Когда Пречистая приблизилась к первосвященнику, он взял Ее и ввел во храм. Предание повествует, что Варлаам был не только утешен, ободрен и укреплен этим видением, но из него он должен был уразуметь и то, что Богоматерь Сама благословляет его устроить храм и монастырь и именно в честь Введения Ея во храм. Видение показало строителю, что даже ангелы будут помогать ему в деле построения храма и хранить обитель, что в этой церкви Сама Владычица Небесная будет пребывать так же Своей благодатью, как некогда Она пребывала в храме Иерусалимском, в который введена была своими родителями. Преподобный Варлаам сам говорил, что монастырь этот назовется Владычным, потому что он видел Владычицу и дело создания обители было по Ея помышлению.

Преподобный с благоговейным трепетом хранил в своем сердце это видение и просил самого святителя Алексия не спрашивал о нем до смерти. Но видение это не осталось неизвестным. Когда в старости ослепшему преподобному Варлааму чудесным образом было даровано прозрение, он письменно поведал о дивном знамении Божественного благоволения.

3. Серпуховский Высоцкий монастырь.

Cерпуховский Высоцкий монастырь был основан в 1374 году устроением серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго, двоюродного брата и сподвижника великого князя Дмитрия Донского. Князь Владимир избрал для обители возвышенность к югу от Серпухова на левом берегу реки Нары, недалеко от ее впадения в Оку, и обратился за благословением к самому преподобному Сергию Радонежскому, духовный авторитет которого в то время уже был чрезвычайно велик. Преподобный лично прибыл в Серпухов.

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша», находящаяся в Покровском храме Серпуховского Высоцкого мужского монастыря. Написана иконописцем А.Соколовым с благословения архимандрита Иосифа в 1993 году.

Место, избранное под новую обитель, называлось Высоким, поэтому и сам монастырь получил название Высоцкого. Руководство обителью Радонежский чудотворец поручил одному из своих любимых учеников - Афанасию Старшему.

Князь Владимир Храбрый не жалел средств для благоукрашения обители. Сразу после основания в монастыре выстроили первый храм, посвященный Зачатию Пресвятой Богородицы.

Не покладая рук трудился настоятель Афанасий. Его достойная примера деятельность привлекала к себе все больше внимания, и число насельников обители постепенно росло. Среди них особенно выделялись ближайшие ученики, просиявшие впоследствии святостью своей жизни преподобные: Никон Радонежский, будущий преемник Сергия Радонежского, второй игумен Троицкого монастыря, а также Афанасий Младший.

В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы 8 (21) сентября 1380 года объединенное русское войско под командованием Дмитрия Донского одержало великую победу над Золотой Ордой в битве на Куликовом поле. Громадная заслуга в этой исторической победе принадлежала князю Владимиру Храброму, который возглавлял засадный полк и в решающий момент сражения ударил по врагу, обратив его в бегство. В память о победе и в благодарность Небесной Владычице по возвращении домой князь Владимир воздвиг в Высоцком монастыре обширный каменный Зачатьевский собор, заменивший прежний деревянный, и трапезную палату с церковью во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Новый храм был поставлен над братской могилой воинов-серпуховичей, сложивших головы в кровавой сече.

По преданию, в 1381 году обитель на Высоком в сопровождении преподобного Сергия Радонежского посетил митрополит Киевский и всея Руси Киприан - писатель, редактор, переводчик и книгописец, один из виднейших представителей славянской книжности эпохи Средневековья.

Киприан прибыл для того чтобы освятить новые храмы. Согласно некоторым сведениям, встреча игумена Афанасия и митрополита Киприана связала их глубокими узами духовной дружбы и единомыслия. Когда осенью следующего года Дмитрий Донской изгнал Киприана из Москвы, с ним вместе удалился сначала в Киев, затем в Константинополь и Афанасий. Игуменом Высоцкого монастыря стал Афанасий Младший, а после его кончины в 1395 году - преподобный Никита, которого считают духовником Пафнутия Боровского и основателем Богоявленского монастыря в Костроме.

При этих преемниках Афанасия Старшего обитель продолжала процветать, сохраняя прежние традиции и уклад жизни. По-прежнему велось и каменное строительство. К 1396 году относится сооружение каменной сени на четырех столбах над местом погребения Афанасия Младшего. Время управления монастырем первыми тремя святыми настоятелями оценивается как самая драгоценная страница его истории.

Важной особенностью жизни Высоцкого монастыря было его пограничное положение на южных рубежах великого княжества Московского. Вплоть до XVII века река Ока являлась границей, разделявшей русские земли и Степь. Вдоль нее строились оборонительные линии, защищавшие государство от разорительных набегов неспокойных южных соседей. Высоцкий монастырь зачастую использовался как крепость и всегда находился под угрозой разорения. В 1382 году золотоордынский хан Тохтамыш напал на Русь, чтобы заставить ее снова платить дань Орде. В ходе его нашествия были разрушены Серпухов, Дмитров, Ростов, Переяславль, Нижний Новгород и другие города. Москва находилась в осаде. Расположенный рядом с Серпуховом Высоцкий монастырь также был опустошен.

Полувоенное положение обители сказывалось и на ее жизни. После яркой эпохи трех первых настоятелей в монастыре на долгое время затихает глубокая внутренняя жизнь. Начиная с эпохи Ивана Грозного хозяйственная жизнь монастыря снова налаживается. Первый царь всея Руси трижды - в 1556, 1570 и 1574 годах - посещал обитель на Высоком. Богомолья государя сопровождались богатыми вкладами и предоставлением различных льгот. К середине XVI века Высоцкий монастырь обладал четырьмя погостами, 89 деревнями, бором. Борис Годунов также жаловал обитель. Но царские милости временами меркли перед грозой неумолимых нашествий иноземцев. Особенно трудным для Высоцкого монастыря стал конец XVI-начало XVII веков.

На рубеже 1560-70-х годов страну косила эпидемия чумы, свирепствовал голод. В 1571 году обитель на Высоком, как и вся серпуховская округа была разорена и сожжена войсками татарского хана Девлет-Гирея, который дошел до самой Москвы, устроив там небывалое опустошение.

В Высоцком монастыре в тот год тоже бушевал страшный пожар.

Невзгоды XVI века привели к обветшанию древнего Зачатьевского собора, выстроенного в 1381 году. Вместо него возвели новый храм, который сохранился до наших дней.

На смену грозным временам Ивана Грозного пришла не меняя напряженная эпоха Смуты. В 1609 году в монастыре хозяйничали интервенты-поляки, а спустя девять лет - лихие запорожские казаки под предводительством гетмана Петра Сагайдачного. Скорее всего, обители досталось и во время нападения на Серпухов ногайских татар в 1614 году.

Возрождение монастыря началось при первых государях из династии Романовых при их непосредственном участии. Царские грамоты 1614 и 1621 годов подтвердили прежние льготы. В 1627 и 1628 годах Патриарх Филарет, отец царя Михаила, пожертвовал в монастырь книги, деревянный крест и деньги. В середине XVII столетия по распоряжению государя Алексея Михайловича и на пожалованные им средства приступили к возведению монументальных крепостных стен с башнями. А на рубеже XVII-XVIII веков в монастыре, получавшем тогда щедрые вклады от бояр Нарышкиных, к которым принадлежала вторая жена Алексея Михайловича Наталья, мать Петра I, широко развернулось новое церковное строительство. Тогда частично перестроили Зачатьевский собор, возвели ныне существующий четверик Покровской церкви. В середине XVIII столетия монастырь был крупным вотчинником. Он владел 3000 душами крестьян, селами, деревнями, мельницей на реке Наре, двумя часовнями, деревянным подворьем в Москве. В конце XVII - начале XVIII веков к Высоцкой обители был приписан женский Серпуховский Владычный монастырь.

Все это грандиозное хозяйство рухнуло в одночасье, когда императрица Екатерина II провела свою знаменитую секуляризацию. В 1764 году обитель на Высоком лишилась вотчин, была отнесена к 3-му монастырскому классу (ниже по своему статусу были только так называемые заштатные монастыри), и с тех пор существовала на довольно скудное казенное содержание и пожертвования.Правда к середине XIX столетия ее положение заметно улучшилось. Братия не бедствовала, возводились новые постройки. В 1823-1826 годах в монастыре подвизался знаменитый Авель Прорицатель именно здесь предрекший скорую кончину императора Александра I, восстание декабристов на Сенатской площади в декабре 1825 год, восшествие на престол Николая I.

Продолжались масштабные строительные работы, осуществлялись росписи храмов. Однако количество монашествующих, положенное по штату, было невелико. К началу XX века в обители проживали архимандрит-настоятель, 6 иеромонахов, 4 иеродьякона, 3 монаха и 12 послушников.

Грянула революция. В течение года (с ноября 1918 года но конец 1919 года) в стенах монастыря размещались латышские стрелки. После их ухода часть монастырской территории была передана концлагерю. Когда в 1920-х годах во Владычном монастыре разместилось военное училище, около 100 монахинь поселились в настоятельском корпусе и подсобных помещениях. В 1928 году горькая участь закрытия постигла и Высоцкий монастырь. Какое-то время в его стенах теплилась монашеская жизнь, а Покровский храм действовал как приходской, но и эти последние островки христианского благочестия вскоре были поглощены безбожной пучиной. С 1930-х годов в помещениях обители располагались казармы, склады, гаражи, коммунальные квартиры. Часть построек была утрачена.

Возрождение монастыря началось в 1991 году, когда Священный Синод принял решение о восстановлении монашеской жизни на Высоком. 10 апреля 1991 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий постриг трех первых насельников. Настоятелем монастыря стал архимандрит Иосиф (Балабанов). 24 сентября 1994 года состоялось обретение мощей преподобного Афанасия Младшего, которые были помещены в раку, установленную в Покровском храме Упорными трудами братии под руководством архимандрита Иосифа, а с февраля 1999 года игумена Кирилла (Костикова) монастырь вновь засиял путеводной звездой для всех ищущих Христа.

Главной постройкой монастыря является летний соборный храм во имя Зачатия Пресвятой Богородицы. Существующий ныне собор относится к середине - второй половине XVI столетии.

Собор имеет вид правильного квадрата. Двухсветный четверик пятиглавого крестово-купольного четырехстолпного храма поставлен на высокий подклет, в кладку которого вошло основание храма-предшественника. К восточной стороне примыкает трехчастный алтарный выступ - апсида, имеющая уникальный граненый облик с узкими щелевидными окнами. С южной, западной и северной сторон вокруг собора идет крытая двухъярусная каменная паперть в виде обходной галереи. Разновеликие галерейные арки опираются на массивные квадратные столбы. Первоначально для входа на галерею были устроены с трех сторон каменные лестницы, но уже к началу XX века сохранялась лишь одна из них (с двойным сходом) - на юго-западной стороне собора. Нижняя часть собора когда-то служила усыпальницей. Фасады четверика расчленены лопатками на три прясла и завершены рядом закомар, отрезанных карнизом от поля стены. В конце XVII - начале XVIII веков на средства Нарышкиных была перестроена верхняя часть собора: при этом изменили своды и наладили четырехскатную кровлю. До революции храм неоднократно расписывался.

После вызванного закрытием монастыря запустения, царившего большую часть XX века, с 1995 года в Зачатьевском соборе начались полноценные восстановительные работы. 25 сентября 2001 года, в день памяти преподобного Афанасия Высоцкого Младшего, состоялось великое освящение собора. Чин совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении нескольких архиереев.

Покровская церковь - второй по времени основания храм Высоцкого монастыря. Древнейшая Покровская церковь с трапезной была построена в 1381 году, когда серпуховский князь Владимир Андреевич Храбрый, вернувшийся после Куликовской битвы, щедро одарил монастырь и пожаловал средства на возведение его первых каменных построек. Однако внешний вид этого храма неизвестен. Как и Зачатьевский собор, он был разобран в XVI веке Новое здание Покровской церкви появилось после нападения крымского хана Мухаммед-Гирея 1571 года. Храм выстроен из кирпича на высоком подклете в котором размещались теплый погреб кузница хлебная угольная Здание представляло собой большую одностолпную палату соединенную галереей с Зачатьевским собором. В 1697 году на средства Нарышкиных, в то время сильно благоволивших монастырю, Покровская церковь была перестроена в популярной тогда стилистике московского барокко. Высокий четверик увенчали декоративные кокошники и глава на граненом барабане Окна были обрамлены наличниками с килевидными завершениями, что также представляет собой характерную черту русского каменного зодчества XVII столетия. Барабан главы и фасады церкви украшали изразцы, на некоторых из них находились изображения двуглавого орла. Одновременно с перестройкой 1697 года стараниями царского спальника князя О. В. Засекина устраивается иконостас. В начале XIX века храм был снова перестроен, уже в стиле классицизма. Четверик увенчали треугольные фронтоны и купол с главкой на барабане. В 1872 году Покровскую церковь расширили за счет пристройки с северо-восточной стороны придела во имя Похвалы Пресвятой Богородицы.

К моменту передачи Высоцкого монастыря Русской Православной Церкви храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы находился в плачевном состоянии. Купола не существовало, стены пересекали многочисленные трещины, местами зияли огромные пробоины, крыша едва прикрывалась прогнившим железом. С 1992 года началась упорная работа по восстановлению храма. Уже 9 июля 1993 года было совершено освящение придела в честь Похвалы Пресвятой Богородицы а 8 сентября 1994 года - престола в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Доподлинно неизвестно, существовала ли в Высоцком монастыре надвратная церковь в первые десятилетия его истории. Первые сведения о ней относятся к 1624 году, когда в обители отстраиваются каменные ворота, а над ними храм в честь святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Церковь была увенчана тремя шатрами, которые отделялись от нижних ярусов двумя рядами кокошников. К 1727 году она обветшала, и на ее месте выстроили новую одноименную. Однако эта постройка тоже оказалась недолговечной, просуществовав немногим более ста лет В 1840 году на том же месте была построена сохраняющаяся доныне надвратная церковь-колокольня во имя Трех Святителей. Проект нового сооружения разработал в 1831 году архитектор Е.Г.Малютин.Этот храм, созданный в стиле ампир, является доминантой всего монастырского архитектурного ансамбля, объединяя его в единое целое. Квадратный в плане первый ярус имеет три арочных проезда, центральный из которых - Святые ворота. Второй ярус - крестообразная в плане Трехсвятительская церковь. Ее выступающие объемы оформлены пилястровыми портиками с аттиками и фронтонами. На третьем ярусе находится восьмигранная башня колокольни с арочными проемами звонов и декоративными глухими нишами. Свод третьего яруса украшают башенные часы, выходящие на четыре стороны. Надвратная церковь во имя Трех Святителей была освящена в 1843 году выдающимся деятелем Русской Православной Церкви митрополитом Филаретом (Дроздовым). Сохранились сведения, что до закрытия монастыря на колокольне находилось 14 колоколов, самый большой из которых весил 721 пуд.

Именно в Трехсвятительском храме начались первые ежедневные богослужения после возрождения обители в 1991 году. В 2004 году была проведена внешняя реставрация церкви-колокольни.Церковь Всех Святых весьма примечательна как своим внешним видом, так и расположением. А еще и ролью в истории обители - Всехсвятская церковь была построена в 1896 году, став последней храмовой постройкой Высоцкого монастыря. С тех пор и до настоящего времени новые храмы в обители не возводились, производилась только реставрация уже существующих. Церковь Всех Святых была отстроена на средства потомственного серпуховского предпринимателя Николая Коншина, знаменитый род которого уходил своими корнями в далекий XVI век. Храм задумывался в качестве усыпальницы Коншиных. Автором проекта выступил не менее знаменитый представитель русского зодчества конца XIX - начала XX веков, архитектор Роман Иванович Клейн, создатель здания Музея изобразительных искусств им А. С. Пушкина, Бородинского моста в Москве и других известных сооружений. Всехсвятская церковь возведена за пределами монастырских стен, по улице Калужской, на месте монастырского кладбища.

Она представляет собой пример стилизации с применением элементов византийской и романской архитектуры (Эклектичность преимущественно в стиле модернизированной классики была фирменным почерком архитектора Клейна.). Квадратный в плане кирпичный храм на высоком подклете был увенчан декоративным шатром и с трех сторон окружен открытой галереей на которую вели две лестницы. На вершине шатра первоначально возвышался массивный каменный крест. Собственно, нижний ее этаж предназначался для семейной усыпальницы храмоздателя, а на втором находилось пространство храма. Внутри церкви был возведен низкий белый мраморный иконостас в византийском стиле. Иконы для него писал живописец Диктоев. Стены церкви были расписаны иконописцем Копьевым.

Решение о строительстве каменных стен вокруг Высоцкого монастыря было принято в окружении царя Алексея Михайловича, второго государя из династии Романовых. Помимо общегосударственных стратегических целей, за этим решением стояла практическая необходимость. Несмотря на продвижение России на юг, центральные уезды страны все еще не были в безопасности - крымские татары продолжали опустошительные набеги.

Стены Высоцкого монастыря представляли в плане неправильный четырехугольник, сжатый с юго-востока и северо-запада. По углам располагались четыре башни. Существовала и пятая - полубашня, находившаяся в середине северного прясла стены. Общая протяженность стен составляла 510 метров Нижние их части сложены в комбинированной технике с преобладанием в кладке белого камня, остальные - целиком из красного кирпича. Стены были достаточно мощным оборонительным сооружением, выстроенным с расчетом на использование крепостнойартиллерии и способным выдерживать серьезную осаду. Они имели три яруса боя: подошвенный, средний и верхний. Угловые многогранные башни, как и стены, сложены из белого камня с кирпичными вкраплениями в нижней части, а в верхней - из большемерного кирпича. Поскольку башни являются важнейшими составляющими в деле обороны, им уделялось особое внимание. Они построены значительно выступающими за плоскость стен, что позволяло вести фланговую стрельбу и затрудняло приближение противника на близкое расстояние. Башни были узловыми элементами всей укрепленной системы, соединявшими стены в единое целое.

Многие монастыри в определенные периоды истории становились местами ссылки неугодных или даже больше того - настоящими тюрьмами. Тем больше шансов было у той или иной обители превратиться в тюрьму, чем серьезнее она была укреплена. Не избежал подобной участи и Высоцкий монастырь. В XVII-XVIII веках в монастырских башнях томились государственные преступники; некоторые из них содержались «в железах», т. е. в оковах. В советский период большая часть монастырских стен была разрушена. Последовательные работы по их восстановлению начались в 2004 году. В 2005 году были заново выстроены две башни и северо-западная часть стены.

Жилые здания расположены параллельно южной и восточной монастырским стенам. Наибольший интерес представляет Настоятельский корпус, возведенный в начале XVIII века к юго-востоку от Зачатьевского собора. Здание корпуса кирпичное, выстроено на белокаменных фундаментах и цоколе с двумя погребами. Монументальное арочное двухэтажное каменное крыльцо со светелкой на втором этаже гармонично разделяет постройку на две симметричные части. За триста лет своего существования здание неоднократно перестраивалось. Настоятельский корпус в его нынешнем виде в основном сложился во время капитального ремонта 1835 года и несет в себе характерные черты эпохи ампира. Растесанные окна обрамлены тягами с замками и архивольтами. Над светелкой возвышается треугольный фронтон. Вдоль всего корпуса тянется гладкий фриз с профилированным карнизом.

Вдоль южной стены вплотную друг к другу стоят двухэтажный желтый корпус келий и одноэтажные белые жилые палаты. Корпус келий построен в 1834 году. Здание лишено архитектурных излишеств, объем корпуса классически строг. Наличники на окнах придают корпусу особую нарядность. Жилые палаты возведены в середине XVIII столетия. Впоследствии перестраивались.

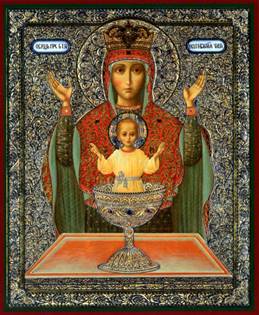

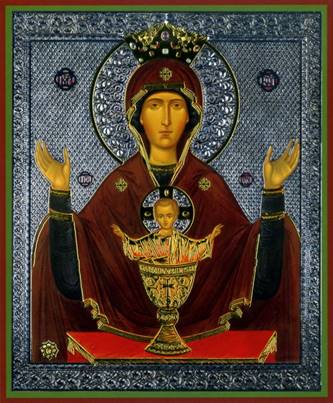

Один из самых известных в нашем Отечестве образов Пресвятой Богородицы, прославленный исцелениями от страстей пьянства, наркомании, курения и других недугов души и тела, — образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Многочисленны и удивительны чудеса, засвидетельствованные от этой иконы и ее списков. Чудесно и само явление образа в бренный мир. Вот что говорит об этом седое предание.

Во второй половине XIX века вЕфремовым уезде Тульской губернии жил крестьянин - отставной солдат. Он был страшным пьяницей, пропивал все, что попадало ему в руки. Грозившее крестьянину полное обнищание его не останавливало. В какой-то момент у него отнялись ноги, но он все равно продолжал пить. И вот однажды несчастный увидел необыкновенный сон. Явившийся в этом сне величественный старец-схимник приказал одержимому страстью пьянства человеку отправиться в город Серпухов: «Ступай в женский монастырь Владычицы Богородицы. Там есть икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша», отслужи перед ней молебен и будешь здоров душой и телом». Трепет охватил проснувшегося крестьянина. Но дорога была дальняя, и он, не владевший ногами, не рискнул пуститься в путь. Святой старец явился снова,однако несчастный все еще не решался исполнить услышанное. Когда же в тонком сне старец пришел к нему в третий раз и уже грозно повторил свои слова, отставной солдат повиновался.

Мучительной была дорога крестьянина к храму. То на четвереньках, то ползком, медленно продвигался он к заветной цели. В одном селении страждущий путник остановился на ночлег. Сердобольная старушка-хозяйка, чтобы облегчить боль, растерла ему ноги перед сном и уложила спать на печь. Уже ночью путник почувствовал, как ногам возвращается чувствительность. Затем он и вовсе смог подняться и сделать первые, еще неуверенные шаги. С каждым днем ему становилось все лучше и лучше. Так, опираясь сначала на две, а потом на одну палку, горький пьяница добрался до Серпухова.

Придя в женский Введенский Владычный монастырь, он поведал о своих сновидениях и попросил отслужить молебен, как того требовал старец-схимник. Но в монастыре никогда не слышали об иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша». И вдруг кому-то пришла мысль: не та ли это икона что висит в проходе из соборного храма в ризницу? Действительно в служебном помещении монастыря находилась потемневшая икона с изображением Чаши, которая прежде не привлекала к себе внимания насельниц. Как она оказалась здесь, никто не знал, Каково же было удивление всех когда на обратной стороне иконы увидели надпись: «Неупиваемая Чаша».

Новообретенный образ был перенесен в храм, и перед ним совершили молебен. Не пришлось долго гадать о том, кто же был тем величественным старцем-схимником, что являлся во сне отставному солдату. Сам страждущий крестьянин, увидев иконописное изображение ученика святителя Алексия, строителя Владычного монастыря старца Варлаама, узнал в нем таинственного посетителя. Из Серпухова бывший пьяница возвращался здоровым. Он получил не только окончательное исцеление ног, но и перестал испытывать тягу к винопитию. Было это в 1878 году.

Весть о чудном обретении образа Пресвятой Богородицы быстро распространилась за пределы обители. К нему стало стекаться множество богомольцев, одержимых страстью пьянства, а также их многострадальных родственников. Иные спешили уже для того, чтобы вознести благодарственные молитвы Богоматери за оказанную милость исцеления. Между тем, сохранившиеся сведения позволяют говорить о том, что почитание святой иконы длительное время носило не всероссийский, но местный характер. Особо икона почиталась непосредственно в Серпухове, где при храме в честь благоверного князя Александра Невского было создано братство трезвости.

После революции 1917 года монастыри и храмы в России начали повсеместно закрываться. Не стал исключением и Серпухов. Когда был закрыт Владычный монастырь, чудотворную икону перенесли в кафедральный Никольский собор Серпухова. Но и в эти непростые времена подвижники веры продолжали свое жертвенное служение, способствуя по мере сил утверждению православных святынь.

Так, знаменитый церковный историк митрополит Мануил (Лемешевский), возглавлявший в течение двух лет Серпуховскую кафедру (май 1928 - май 1930 гг.) по просьбе верующих благословил создание нескольких списков с чудотворной иконы. В Никольском соборе ежемесячно совершались молебны пред чудотворной образом Божией Матери. В 1929 году кафедральный храм Серпухова закрыли. Хранившиеся в нем святыни были частично сожжены, а частично расхищены. Первообраз иконы Пресвятой Богородицы «Неупивашая Чаша» бесследно исчез. Канули в лету и списки образа. Почитание иконы стало угасать.К 1980-м годам в Серпухове и всей серпуховской округе оставался действующим лишь один храм - во имя пророка Илии. Его настоятель, иеромонах (затем - архимандрит, ныне - епископ Биробиджанский и Кульдурский) Иосиф (Балабанов) однажды, листая дореволюционные книги наткнулся на заметку о чудотворном образе. Он загорелся идеей восстановления его почитания. После этого при Ильинском храме была возобновлена традиция Серпуховского Александро-Невского братства трезвости. По воскресным дням стали совершаться молебны об исцелении от недуга пьянства с чтением акафиста Божией Матери «Heупиваемая Чаша». Был воссоздан и сам образ. Его фотографии распространялись по всей России, население которой, одержимое известными страстями, нуждалось в заступничестве Пресвятой Богородицы. После долгого перерыва в Серпухов потянулись богомольцы.

Когда в 1991 году был вновь открыт Высоцкий монастырь, архимандрит Иосиф перенес туда служение «Неупиваемой Чаше». По его благословению в 1992 году икону «Неупиваемая Чаша» заново написал известный современный иконописец Александр Соколов. Она заняла место в Покровском храме Высоцкого монастыря. Икону украсили серебряной ризой. Чуть позже в левый нижний угол иконы был вставлен ковчежец с частью пояса Пресвятой Богородицы. Царица Небесная щедро наделила Свою икону благодатью, которая обильно подается всем с верою и надеждою приходящим к ней. Множество драгоценных даров, украшающих образ, является свидетельством благодатной помощи, полученной от чудотворной иконы, и того упования, которое возлагают страждущие на предстательство Богоматери. Знамением восстановления преемственности почитания образа, нарушенной в богоборческие годы, стало обнаружение небольшой аналойной иконы «Неупиваемая Чаша», написание которой относится к рубежу XIX-XX веков. Ныне этот образ также находится в Высоцком монастыре.

В феврале 1997 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отметил в докладе на Архиерейском соборе Русской Церкви широкое почитание образа Божией Матери «Неупиваемая Чаша». В том же году икона была впервые внесена в православный церковный календарь, что явилось официальным признанием ее всероссийского почитания. Празднование образа совершается 5/18 мая.

4. Распятский монастырь в Серпухове.

Конфессия: Православие

Епархия: Коломенская

Тип: Женский

Дата основания: 1665 год

Дата упразднения: 1764 год

Здания: ворота (восточные) и башня; ограда с четырьмя башнями; собор Распятский; колокольня (церковь-колокольня надвратная).

Состояние: не действует

Распятский монастырь(до 1719 года Новорождественский).

Сохранилось несколько строений обители, в том числе Распятский собор (ул. Калужская, д. 40) и колокольня (улица Свердлова). Исторический памятник федерального значения. В настоящее время помещения заняты Серпуховским медицинским училищем.

На месте будущего монастыря долгое время находилась деревянная Церковь Рождества Христова (упомянутая ещё в Сотной книге 1552 года). Монастырь основан в 1665 году как Новорождественский. Кирпичный оштукатуренный Собор Распятия Христа выстроен в 1719 году на средства княгини НазаретыМихайловны Гагариной; тогда же монастырь поменял название. К собору примыкали приделы Рождества Христова и Усекновения главы Иоанна Предтечи. Купол и шпиль собора возведены над стенами только в 1751 году.

Закрыт во времена Екатерины II в ходе секуляризации церковных и монастырских земель. Собор монастыря преобразован в приходский храм.

Фото

– приложения.

город Серпухов

город

Серпухов

город

Серпухов

Флаг г. Серпухова

Герб г. Серпухова

Владычный монастырь

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

Владычного монастыря

Высоцкий монастырь

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

Высоцкого монастыря

Распятский монастырь

Список использованной литературы.

1. Симсон П. Ф. История Серпухова в связи с Серпуховским княжеством и вообще с отечественной историей.

2. Города Подмосковья. Кн. 3. — М.: Московский рабочий, 1981.

3. Гарин Г. Ф., Савоскул С. С., Шилов В. В. Серпухов. — М.: Моск. рабочий, 1989.

4. Художественное наследие Серпуховской земли. Ф. В. Разумовский. — М.: Искусство, 1992.

5. Серпуховский историко-художественный музей. Русская и западноевропейская живопись. В. А. Садков, Л. Г. Москалева. — Тула: Власта, 2005.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.