«Формирование стрессоустойчивости юных боксеров в процессе соревновательной деятельности»

Содержание

|

Введение……………………………………………………………………… |

3 |

|

Глава 1. Теоретические основы формирования стрессоустойчивости в процессе соревновательной деятельности в юношеском боксе ………….. |

8 |

|

1.1 Психологические особенности спортивного соревнования в юношеском боксе………….…………………………………………………. |

8 |

|

1.2 Основные направления психологической подготовки в юношеском боксе …………………….……………………………………………………. |

15 |

|

1.3 Психорегуляция как фактор повышения стрессоустойчивости ……… |

22 |

|

Глава 2. Формирование стрессоустойчивости в процессе соревновательной деятельности в юношеском боксе……………………… |

32 |

|

2.1 Организация и методики исследования………………………………… |

32 |

|

2.2 Анализ экспериментальных данных……………………………………. |

35 |

|

2.3 Выводы и рекомендации по формированию стрессоустойчивости в процессе соревновательной деятельности в юношеском боксе................... |

49 |

|

Заключение……………………………………………………………………. |

53 |

|

Список литературы…………………………………………………………… |

57 |

|

Приложения…………………………………………………………………… |

61 |

Введение

Актуальность данной темы заключается в том, что понимание всей психологической сложности спортивной деятельности, разнообразия обуславливающих её связей даёт нам возможность создания рациональной методики тренировки, которая будет отвечать всем современным психологическим, педагогическим и научным требованиям.

Такой вид спорта как бокс, предъявляет высокие требования не только к физической развитости спортсмена, но и к устойчивости его психики. Причем, психическая готовность спортсмена к соревнованию достигается значительно тяжелее, чем физическая и технико-тактическая.

Даже обладая высокими технической, тактической и физической подготовкой, не каждый спортсмен-боксер может называться «бойцом», а тем более это касается юных боксеров, которые не достигли должного уровня спортивного воспитания.

Спорт, требует повышенного уровня подготовленности психических возможностей юного спортсмена, так как является областью проявления предельных возможностей человеческого организма.

Рост спортивного мастерства и спортивных результатов, большие нагрузки, а также высокая конкуренция между спортсменами в период соревнований негативно влияет на психику спортсменов, ставя их в стрессовые условия, особенно, это негативно влияет на юных спортсменов.

Одним из наиболее важных вопросов в области спортивной психологии является изучение спортивной деятельности как целостной системы.

В данном направлении, основное внимание уделяется разработке методик для эффективного развития и формирования ресурсов, помогающих спортсменам справляться с экстремальными психологическими нагрузками в тренировочном и соревновательном процессе, а также корректирующих неблагоприятные психоэмоциональные состояния.

В настоящее время, механизмы функционирования психики в условиях экстремальной деятельности спортсменов, феноменология и закономерности спортивной деятельности являются хорошо изученными вопросами. Данная проблема раскрыта в трудах таких ученых, как Л.М. Аболин, А.В. Алексеев, Б.А. Вяткин, Л.Д.Гиссен, Дж.Б.Кретти, В.Р.Малкин, Р.М.Найдиффер, А.В.Родионов, В.Ф.Сопов.

Однако, теоретико-методологические аспекты касающиеся стрессоустойчивости юных спортсменов, методической базы её формирования и поддержания в условиях экстремальной деятельности должной проработки не имеет.

Проведенный в работе структурно-функциональный анализ стрессоустойчивости позволил выделить следующие подходы:

-системный, который раскрыт в трудах Б.Г.Ананьева и А.В.Карпова;

-процессуальный, разработкой которого занимались такие ученые, как Л.Г.Дикая, В.И.Медведев;

-ресурсный, представленный в научных трудах К.А.Абульхановой–Славской, В.А.Бодрова, В.И.Медведева.

Однако, недостаточная разработанность проблемы формирования стрессоустойчивости в юношеском боксе говорит о необходимости выяснения и подробного изучения структуры, что позволило бы решить данную проблему.

Объектом исследования выступила стрессоустойчивость личности спортсменов – боксеров 15-18 лет.

Предметом исследования – формирование стрессоустойчивости в процессе соревновательной деятельности боксеров.

Целью исследования является формирование стрессоустойчивости у боксеров 15-18 лет в процессе соревновательной деятельности.

Поставленная перед нами цель достигается через следующие задачи:

-изучить имеющуюся литературу по психологической подготовке в юношеском боксе;

-изучить психорегуляцию, как фактор повышения стрессоустойчивости юных спортсменов;

-организовать и провести исследования процесса формирования стрессоустойчивости у боксеров 15-18 лет в процессе соревновательной деятельности;

-разработать рекомендации по формированию стрессоустойчивости в процессе соревновательной деятельности в юношеском боксе.

Гипотеза исследования: мы предположили, что применение психорегуляции будет способствовать формированию стрессоустойчивости спортсменов 15-18 лет.

Возраст спортсменов, их спортивная квалификация, а также уровень индивидуальных спортивных достижений определил компонентный состав структуры стрессоустойчивости спортсменов 15-18 лет.

В работе использованы такие методы исследования, как: теоретический анализ психолого–методологической литературы, наблюдение, эксперимент.

Методики данного исследования:

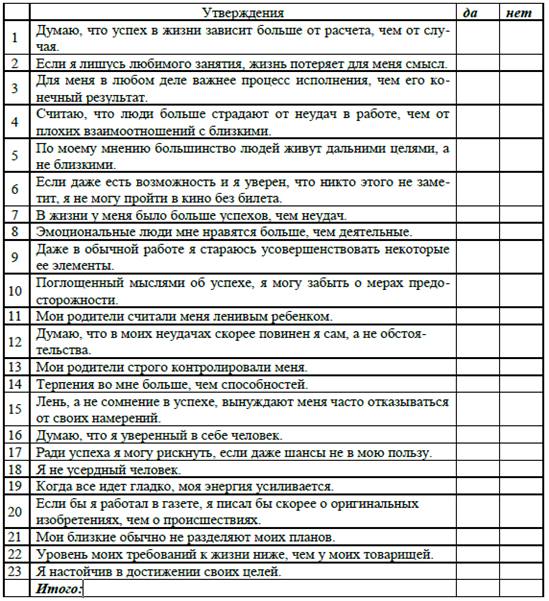

1. Шкала ситуативной (реактивной) и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина);

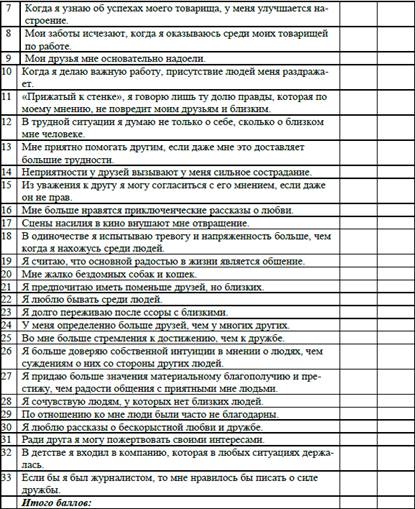

2. Потребностно-мотивационный профиль личности Ю.М. Орлова;

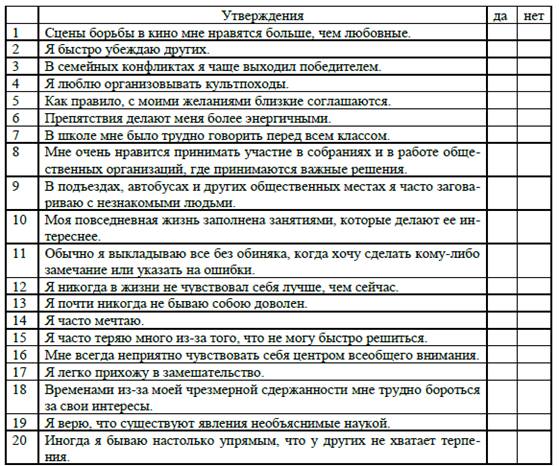

3. Опросник самооценки психологического состояния (Л.Х. Гаркави, 2003);

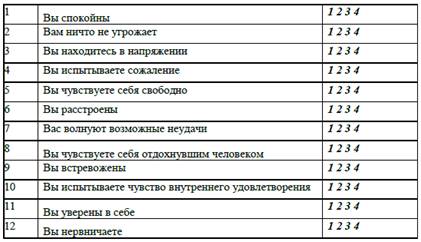

4. Уровень субъективного контроля (Е.Ф.Бажина, Е.А.Голынкиной, А.М.Эткинда).

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что внесён вклад в разработку таких фундаментальных проблем психологии спорта, как проблема стресса у юных спортсменов 15-18 в экстремальных спортивных условиях, проблема формирования стрессоустойчивости в процессе соревновательной деятельности.

Практическая значимость для формирования стрессоустойчивости боксеров посредствам психологической подготовки, можно пользоваться положениями и выводами, содержащимися в данном исследовании.

Исследование проводилось на базе:

-Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу «ТОРПЕДО» МГФСО, находящаяся по адресу: Москва, ул. Восточная, дом 4А, строение 12;

-Клуб бокса «Северянин», находящийся по адресу: Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 3;

-ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 41 "Москворечье" Москомспорта, находящаяся по адресу: Москва, улица Лестева, дом 3.

Для участия в данном эксперименте было привлечено 40 спортсменов, которые были разделены на три группы: две экспериментальные и одна контрольная.

1-я контрольная группа (группа А): состоит из 15 человек, всегда или почти всегда побеждающих на российских соревнованиях;

2-я экспериментальная группа (группа В): состоит из 15 человек всегда или почти всегда побеждающих на краевых соревнованиях;

3-я группа, экспериментальная (группа С): состоит из 15 человек, часто побеждающих на краевых соревнованиях.

Цель и задачи определили структуру данной дипломной работы.

Работа состоит из введения, в котором заключены актуальность, цель, задачи и гипотеза работы; первой главы, с описанием теоретических основ формирования стрессоустойчивости в процессе соревновательной деятельности в юношеском боксе; второй главы, в которой описаны организация, методика и проведение исследования по формированию стрессоустойчивости в процессе соревновательной деятельности в юношеском боксе; заключения с описанием выводов по данной работе; списка использованной литературы и приложений.

Глава 1. Теоретические основы формирования стрессоустойчивости в процессе соревновательной деятельности в юношеском боксе

1.1 Психологические особенности спортивного соревнования в юношеском боксе

Бокс представляет собой сложный и интересный вид единоборств, требующий от спортсмена как физическую силу, выносливость, превосходную реакцию и координацию, так и высокоразвитые волевые качества, стрессоустойчивость, общую психологическую подготовленность.

Умения боксера оказываются полезными в экстремальных жизненных условиях, когда необходимо постоять за себя, за близких, и честь своего собственного достоинства, а также они дают уверенность в своих силах, влияют на поведение, снижая вероятность необдуманных поступков и конфликтов[29].

Такой вид спорта как бокс, предъявляет высокие требования не только к физической развитости спортсмена, но и к устойчивости его психики. Причем, психическая готовность спортсмена к соревнованию достигается значительно тяжелее, чем физическая и технико-тактическая. Даже обладая высокими технической, тактической и физической подготовкой, не каждый спортсмен-боксер может называться «бойцом», а тем более это касается юных боксеров, которые не достигли должного уровня спортивного воспитания.

Фактор временного восприятия – то, на сколько точно спортсмен воспринимает временные параметры, является чрезвычайно важным фактором для боксера и влияет на успешность его соревновательной деятельности. Точность восприятия временных параметров спортсменом зависит как от объективных, так и от субъективных факторов, таких как мотивация, настроение, психоэмоциональное состояние, особенности личности.

В большой степени соответствие субъективной оценки реальному ходу времени связано с уровнем натренированности боксера, опытом выступлений, эти качества выражаются в «чувстве удара» и «чувстве хода поединка» и определяются мышечно-двигательными ощущениями темпа двигательных действий и быстроты реакции.

Реакция на различные комплексы раздражителей зависит от особенностей функционирования центральной нервной системы организма спортсмена. Каким способом будет решаться двигательная задача, определяется умением объективной оценки ситуации, возможностей соперника, манерой ведения поединка, выбранной дистанцией ведения боя, величины мышечных усилий, скорости и способа перемещения по рингу[24].

Еще одним элементом психофизиологического механизма ловкости является быстрота моторного компонента, который, в большой степени определяется внутримышечной, межмышечной и нервной координацией.

Регуляция степени напряжения и своевременное включение/выключение нужных при выполнении сложного двигательного акта мышц, происходит в центральной нервной системе с помощью механизмов регуляции мотонейронов работающих мышц и выбора их режима работы.

Выбор двигательных действий боксера обусловлен его личными ощущениями, собственным восприятием хода поединка, состоянием психоэмоционального напряжения. Результативность действий спортсмена определяется способностью нанесения нападающего удара в точно намеченную зону.

Быстрые, точные, сильные удары, характерные для данного вида спорта, связаны с особенностями функционирования нейронов активных мышц, они в большой степени влияют на скорость развития напряжения, величину «градиента силы».

Проявление базовых двигательных координаций является главным способом достижения победы, на что, особенное влияние оказывает психологический настрой боксера. Осуществление поставленной задачи достигается путем своевременной ориентации мышления спортсмена на анализ действий противника, с целью выявления его уязвимых сторон в тактической и технической подготовленности, а так же, высокой концентрации внимания

Бокс, как вид спорта, проявляет к спортсмену требования в повышенной адаптации к специфическим условиям ведения боя[35]:

-возможностью нокаутирующего удара, решающего исход поединка;

-необходимостью продолжения ведения боя после получения сильного удара, послужившим причиной рассогласования важнейших психических функций (мышления, внимания, координации движений);

-необходимостью быстрой сгонки веса, что зачастую приводит к нарушению взаимодействия и согласованности вегетативных и двигательных функций, а также, проявлению других негативных процессов в организме спортсмена.

Морфологические факторы и особенности функционирования нервной системы определяют быстроту и характер адаптации спортсмена к непредвиденным и непредсказуемым сложным ситуациям.

Результаты соревновательной деятельности боксера по большей части зависят от времени двигательной реакции в сложных условиях выбора из множества вариантов в кратчайшие сроки; способность к антиципации характера действий соперника во время ведения боя; умения справляться с нарастающим стрессом.

Гармония и внутренняя целостность возникающая при широком распространении нервных импульсов с периферии тела под воздействием физической активации и напряжения является критерием артистизма и виртуозности спортсмена.

Психоэмоциональное состояние боксера является еще одним фактором определяющим уровень его тактической и технической подготовленности.

В любом виде спорта, в том числе и боксе, соревнования сопряжены с тяжелыми нагрузками на организм спортсмена, приводящим к стрессовым состояниям и снижению общего самочувствия, что понижает сопротивляемость организма к вирусным инфекциям и приводит к частой заболеваемости.

Одним из важнейших факторов, влияющих на результативность спортсмена, является стресс. Проведенный нами анализ научной литературы показал, что к основным этапным теориям стресса относятся: 1. Биологическая; 2. Социальная; 3. Психологическая; 4. Системная.

Биологическая теория стресс гласит, что непосредственная реакция организма на раздражитель, сопровождающаяся выраженными физиологическими сдвигами на воздействующие различные внешние и внутренние стимулы физико-химической природы представляет собой стресс физиологической природы. При этом, интенсивность воздействующего агента определяет величину воздействующего стресса[18].

Когнитивная теория стресса, представляющая собой модель динамических процессов, обуславливает психологический подход к его природе. Суть теории заложена в положении о роли субъективной познавательной оценки угрозы неблагоприятного воздействия и имеющихся резервов для его преодоления.

Угрозу рассматривают как состояние ожидания субъектом неблагоприятного, плохого влияния внешних условий и стимулов определенного рода. Психологический стресс, в отличии от других его видов, вызывается психическими стимулами оценивающееся организмом как опасные, в этом заключается его особенность. Таким образом, психологический стресс может развиваться даже без непосредственного воздействия его материального источника, а только из-за способности индивидуумов антиципировать возможное развитие событий, связанных с угрожающими для них ситуациями (боязнь соперника, время ожидания боя и т.д.).

Сила и свойства ситуации стресса большей частью определяется величиной расхождения предъявляемыми конкретной деятельностью требованиями к индивиду и возможностями, которыми владеет данный индивид.

Описанием и объяснением психологической природы стресса в боксе занимались многие исследователи с разных сторон: 1. С позиции личностных отношений и роли ведущих мотивов; 2. Нейродинамических и психодинамических свойств личности; 3. Биологических ритмов, а конкретнее, дисинхроноза; 4. Полового деформизма; 5. С позиции соотношения конкретных характеристик личности; 6. Соревновательного опыта спортсмена; 7. Боевой готовности боксера и др.

Б.А Вяткин, предлагает определять психический стресс, возникающий у спортсменов в период соревнований, условиями различного уровня. Личностные отношения и мотивы, как считал Вяткин, представляет собой наиболее высокий уровень[21].

Действительно сложная ситуация, возникающая благодаря внешним требованиям и препятствиям, является стрессогенной только в том случае, если есть достаточно сильные мотивы, подталкивающие к преодолению этих сложностей. Таким образом, при условиях высшего уровня – высокой активной мотивации может проявляться показатели триады стресса (изменения деятельности, субъективные переживания, вегетативные сдвиги).

Нейродинамические свойства личности определили, как более низкий уровень условий, определяющий стрессогенность. Темперамент и свойства нервной системы определяют динамику и влияние стресса у разных людей при воздействии на них одних и тех же факторов.

Различные исследователи влияния эмоциональной напряженности на психику, эффективность деятельности и качественные особенности спортсмена-боксера оценивают по-своему. Некоторые считают, что длительное воздействие эмоциональной напряженности увеличивает результативность деятельности спортсменов на соревнованиях. Другие, говорят, что эмоциональная напряженность является исключительно негативным явлением, временно снижающем функции боксеров. Одни полагают, что длительное воздействие психической напряженности превращает положительное влияние в отрицательное. Четвертые ученые, считают, что психическая напряженность является положительно влияющим фактором, но имеет свойство усиливаться до той степени, что становится дезорганизующим фактором и трансформируется в стресс.

Экстремальные условия деятельности являются главной чертой и сильнейшим стрессовым фактором на соревнованиях по боксу. Уровнем осознанности действительности является показатель силы экстремальности ситуации. Экстремальная ситуация – препятствие, отражающее субъективный уровень сложности условий в ситуациях деятельности и носит относительный характер[41].

Интерпретация одних и тех же событий у разных людей происходит по-разному. На одних людей ситуация может подействовать мобилизующе, вызовет интерес, а на других окажет негативное влияние, вплоть до возникновения стресса.

Бокс представляет собой вид спорта, в котором нет возможности избегания повторяющихся несколько раз ситуаций, имеющих высокую психическую напряженность, и тем более не всегда, имеется возможность быстрого и успешного разрешения данных ситуаций.

В случаях, когда спортсмену не удается некоторое время одерживать победу на соревнованиях, могут возникнуть мотивы на избегание, опасение неудачи, мотивы сомнения в собственных силах, успехах. Если, такие ситуации возникают у боксера некоторое количество раз подряд, то формируется мотивация избегания неудач, что проявляется в снижении интереса к деятельности, активности, неохотном обучении новым средствам ведения поединка, возникновении неуверенности в своих силах.

Наиболее серьезные и значимые соревнования способны ввести спортсмена в ситуацию абсолютного предела стресса. Соревновательная ситуация, в независимости от затраченных боксером физических сил является чрезвычайно сильным стрессором.

Соревновательный стресс – осознаваемое несоответствие между требованиями реальной соревновательной ситуации и способностью личности к адекватному реагированию условиях нехватки времени и негативного последствия в случае неудачи.

В соревновательной деятельности боксеров стресс может иметь выражение эмотивным напряжением, связанным с проработкой тактических задач.

Различные исследования доказывают, что эмоциональный стресс напрямую влияет результативность спортсменов. Учитывая это, тренер должен следить за эмоциональным состоянием спортсмена, выходящего на соревновательный этап. В случае нахождения спортсмена в состоянии страха, неуверенности перед соперничеством, чрезмерную нервозность, эмоционального напряжения, то наблюдается ухудшение результатов, снижение скоростно-силовых показателей, снижается необходимый для выполнения успешной деятельности дыхательный ритм[33].

Изменения физиологических показателей, происходящие в организме боксера в следствии стрессового воздействия, в реальности являются результатом уже произошедших эмоциональных переживаний. Если стресс привел к физиологической травме, но эмоциональные переживания не возникли, то физиологические изменения в организме не происходят. На основе вышесказанного, мы можем сделать вывод, что эмоциональный стресс представляет для спортсмена такую угрозу, эмоциональные переживания которой влияют на изменение физиологического состояния и возможность осуществления собственной деятельности.

Не можем не упомянуть, что в спортивной психологии, так же как и в общей, термины «психическая напряженность» и «стресс» определяются как синонимичные, не смотря на то, что в классической теории, стресс рассматривается как отрицательный фактор.

В данной работе, стресс будет рассматриваться как целостная реакция боксера на ожидаемый угрожающий фактор, проявляющаяся как в физиологических изменениях, так и в эмоциональных переживаниях, таких как чувство обиды, вины, стыда и др.

Причины вызывающие стрессовые состояния объясняются объективной и субъективной реальностью, а имеющиеся модели и теории стресса в большей части описаны терминами адаптации.

В мире психологии нет единого мнения к пониманию стресса и причинам его возникновения. В спортивной психологии стресс рассматривается с точки зрения готовности спортсмена к соревновательной деятельности, опята его выступлений, нейродинамических и психодинамических свойств личности, а также с позиции личностных свойств индивида.

1.2 Основные направления психологической подготовки в юношеском боксе

Подготовка спортсмена к конкретному соревнованию носит название специальной психологической подготовки, она заключается в формировании определенной цели, задач, поставленных перед боксером, получении информации о соревнованиях, предстоящем сопернике, осознанном принятии ответственности спортсменов за исход поединка.

Силы, необходимые для прохождения всех тягот тренировочного процесса, а также для удачного выступления на соревнованиях юный спортсмен черпает в желании достигнуть победы, энтузиазме подогреваемым тренером и психологом. Тренеру необходимо развивать в спортсмене активное креативное отношение к спорту, без чего высокий результат не достижим.

Подчеркивая значимость побед на ринге, делая упор на объяснении спортсмену ответственности за выполнение важной общественной задачи, тренер/психолог в работе с боксером формирует желание достижения победы[35].

Изучение специфики предстоящих состояний становится основной задачей следующего этапа подготовки спортсмена. На этом этапе получается информация о масштабе соревнований, о судействе и предстоящих соперниках а также об условиях проведения.

В подготовительном процессе возможно проведение моделирования условий проведения поединков и возможных реакций зрителей, что позволяет избежать эффекта неожиданности, который может сбить боксера с толку, а также окажет стимулирующие воздействие на его устойчивое поведение.

Информацию о предстоящих соревнованиях можно получить из различных источников, таких как общение с другими участниками соревнований, спортсменами, принимавшими участие в подобных мероприятиях, изучение видеоматериалов, кинофильмов, прессы. Характер поведения боксера на ринге необходимо продумывать заранее, исходя из оценки своих возможностей, возможностей соперника и предстоящих трудностей. Для развития у спортсмена волевых качеств, в подготовительном процессе важно моделировать ситуации, в которых спортсмен сможет проявлять активность, решительность, настойчивость и прочие волевые качества.

Для ликвидации проявления качеств, не соответствующих идеальной модели, хорошим средством выступает критический анализ поведения спортсмена. Для эффективности данного метода, его применение должно происходить ежедневно и войти в привычку боксера, ведь преодоление недостатков возможно только на основе ежедневной коррекции поведения[27].

Юному спортсмену тяжело самостоятельно построить идеальное поведение, поэтому большая роль отводится индивидуальным планам – обязательствам построенными тренером/психологом с учетом индивидуальных черт спортсмена, на основе опыта подготовки и с опорой на новинки научных достижений в спорте. Цель данных планов – наглядное представление объема и характера работы предстоящий для выполнения боксером.

У спортсмена принимающего участие в создании подобных планов стимулируется творческое мышление, активизируется активность в отношении процесса подготовки, развивается умение к самостоятельному построению моделей тренировки. Для того, чтобы спортсмен более добросовестно выполнял пункты плана - обязательства, будет лучше, если он возьмется за него в присутствии уважаемых им людей, чьим мнением он дорожит. Спортсмен будет понимать, что в случае не соблюдения плана, его авторитет упадет, это и будет стимулировать его работоспособность, а наблюдая за проделанной работой, ему уже не захочется отступать.

Большую роль в психологической подготовке спортсмена играет его обучение содержанию процесса спортивного совершенствования. Необходимо показывать спортсмену, что даже его недостатки можно преодолеть с использованием соответствующих методов и форм подготовки, изобретая новые способы ведения боя. С помощью таких приемов можно преодолеть различные отрицательные влияния на психофизиологическую организацию спортсмена, преобразовать или усилить его возможности.

Еще одной составляющей стабильности психического состояния боксера является знание превосходства над соперником в тактическом и физическом плане, уверенность в том, что в багаже есть новые приемы, которые поставят противника в неудобное положение, и он не сможет в короткое время придумать контрприемы. Подобные новинки техники не изобретаются за один день, а являются результатом длительной, сложной работы на тренировках, в процессе создания планов подготовки[29].

Большую часть подготовки работа проводится в парах, с тренером, на «лапах», а также других снарядах. Данный вид подготовки (технический и физический) нельзя заменить психологическими методами.

Занятия по психологической подготовке должны проводиться в процессе тренировочной деятельности, как конкретно во время занятий, так и нет. Самые важные моменты подготовки необходимо проводить именно в зале. В большей части, все самые важные состояния и качества боксера, такие как, уверенность в себе, устойчивость к помехам и негативным воздействиям, вырабатываются во время совершенствования технико-тактической подготовки и обусловлены надежностью применяемых боксером средств и методов.

В теории и практике бокса имеется обширный материал о путях формирования индивидуального стиля боксера. Большое влияние на него оказывают наследственные качества, тип нервной системы, черты личности и психодинамические свойства.

Смотря с этой стороны, можно сделать вывод, что индивидуальный стиль боксера не отвечающий его личностным свойствам будет снижать результативность, работоспособность и приведет к ухудшению психического состояния. Каждый спортсмен обязательно должен владеть этой информацией.

Необходимо объяснить спортсмену, что грамотное использование методов ведения поединка, на основе рационального применения своих лучших качеств, дает боксеру компенсацию недостатков, его отрицательных черт. Данная информация лучше закрепляется, когда есть возможность демонстрации реальных практических случаев на основе кинематографии, газетных статей или ярких историй из практики[33].

Написание самоотчетов или дневники тренировок оказывают значительную помощь в специальной подготовке спортсмена. В них должны указываться состояния испытываемые спортсменом на тренировке, его самочувствие в тот или иной момент времени. С использованием дневника легче выявить особенности достижения наилучшей спортивной формы и результаты воздействия нагрузок.

Полученные из дневников данные могут служить в дальнейшем средствами психорегуляции, фактором изменения или корректировки процесса тренировки. Примером может послужить то, что некоторые спортсмены, перед соревнованиями жалуются на чрезмерную тревожность, но результаты соревнований высокие, данный «симптом» может говорить о наступлении у боксера готовности к соревнованию, записи дневника могут служить подтверждением.

Одно из средств психической регуляции, настройки перед соревновательным поединком могут служить различные рассуждения, заключения различного рода. Такой метод является самым распространенным и применяемым стихийно среди всех спортсменов, так же он является и одним из самых эффективных.

Размышляя относительно собственных действий, боксер выводит логические умозаключения, в ходе чего происходит формирование определенной соревновательной установки.

При проигрыше в решающем бою, спарринге или общих неудачах боксера стоит тщательно поискать этому причину, что было упущено в процессе тренировок. Правильно будет приободрить спортсмена напоминанием о том, что нет непобедимых, у всех иногда случаются неудачи, но нужно уметь оправляться от них и достигать собственных целей. Так же, плохие выступления возможно связаны с спадами биоритмов, на фоне чего падает форма спортсмена и пр. Стоит упомянуть, что не бывает побед без спадов, и что поражения наиболее ярко демонстрируют прорехи допущенные в подготовительном этапе, что именно стоит изменить в подготовке[19].

Следующей методикой психологической подготовки боксера может выступать постоянное анализирование собственной деятельности и составление на этой основе прогнозов поведения, установок, самоприказов. Подобный анализ, так или иначе, проводится любыми спортсменами, но, особенно важно, что бы он носил систематический характер, стал привычкой. Наиболее эффективен такой метод будет, если спортсмен будет выполнять его в одиночестве, с возможность сосредоточиться.

Не менее важно анализировать поведение других спортсменов, находить из сильные стороны, изучать интересные приемы. В сложных ситуациях можно задаваться вопросом «А что бы на моем месте сделал мой кумир?», «Могу ли я применить его опыт в своей жизненной ситуации?».

Аутогенная тренировка предоставляет широкие возможности для создания необходимых для будущей деятельности установок и регуляции неблагоприятных состояний психики.

Посредством регулярных занятий по овладению навыками психической саморегуляции достигается значительный эффект, выражающийся в улучшении психического тонуса, повышении помехоустойчивости, облегчении создания оптимальных психических состояний.

Важно, чтобы эти занятия проводились регулярно, гармонично вписывались в процесс подготовки. Значительную роль в пропаганде метода, подготовке к его применению, создании заинтересованности в овладении им следует отвести беседам, демонстрации результатов длительных занятий.

Необходимо чаще подчеркивать, что эффект приходит со временем, в результате длительных занятий. Весьма важно при этом создать атмосферу доверия к методу. В этом деле значительную помощь оказывает психолог, тренер, наиболее авторитетные спортсмены.

Одним из средств психорегуляции следует считать различные физические упражнения, хорошо заученные спортивные движения.

Состояние тревоги, неуверенности, дискомфорта помогают снять привычная разминка, работа на «лапах» с тренером (упражнения при этом следует выполнять спокойно, размеренно, с удовольствием). В этом случае не следует давать новых или плохо усвоенных движений, отрицательно оценивать качество выполнения[26].

По мере того как спортсмен начинает чувствовать себя удобно в привычной боевой позиции, правильно и вовремя вовлекать в усилие различные группы мышц, его психическое состояние оптимизируется.

Следует помнить также, что упражнения, выполняемые равномерно, плавно, приводят к ровному рабочему состоянию, снижают возбуждение (гладкий бег, плавание); резкие, взрывные усилия ведут к повышению уровня возбуждения.

Хорошо снимают напряженность упражнения на гибкость, они же помогают войти в состояние должного рабочего возбуждения. Различные физические упражнения хорошо применять в комплексе с другими приемами психической регуляции.

Например, при повышенной напряженности, излишнем возбуждении необходимо сделать пробежку равномерном темпе, выполнить комплекс упражнений на гибкость, принять длительный теплый душ или ванну, провести аутогенную тренировку. При этом происходит постепенное снятие напряженности, приведение организма к привычному психическому состоянию.

Шире следует применять в практике подготовки к соревнованиям просмотры кинофильмов с жизнеутверждающей тематикой, посещение театра, знакомство с биографиями боксеров и спортивной жизнью наиболее выдающихся спортсменов, чтение книг. Важно подчеркнуть веру в безграничные возможности человека, в то, что все в его силах, а средством к достижению цели являются громадное желание и кропотливый труд. Следует отметить, что только труд дает жизнь принципу "Если хочешь, то добьешься"[17].

Необходимо также, чтобы значительное место уделялось раскрытию сути и назначения подобных приемов боксеру. Следует вооружить юных спортсменов знаниями приемов психологической подготовки, заинтересовать их в их применении. Важно, чтобы спортсмен знал все многообразие приемов психологической подготовки, сам пробовал и выбирал из их числа лучшее применительно к своей индивидуальности, особенностям поставленных задач.

Применяемые не систематически, на фоне отрицательного отношения к ним, или в виде единичных воздействий, эти методы не дадут желаемого эффекта, дискредитируют себя в глазах спортсмена и тренера. Если же они хорошо продуманы, применены вовремя, с должной дозировкой и верой в их действенность, то принесут огромную помощь и станут эффективным средством достижения готовности к выступлению в ответственных боксерских соревнованиях.

1.3 Психорегуляция как фактор повышения стрессоустойчивости

Развитие теории стрессоустойчивости в общей психологии обусловлено следующими теориями: личностной, мотивационной, интегральной индивидуальности, адаптационно-трофической, теорией темперамента, надёжности деятельности, теорией профессионального самосознания и свойств центральной и периферической нервной системы.

Небольшое число ученых, изучают стрессоустойчивость с функциональной позиции и считают её феноменом, оказывающим свое воздействие через идеи самоорганизации, воздействуя на успешное, стабильное выполнение деятельности, его результат, эффективность и сохранность.

В спортивной психологии стрессоустойчивость приравнивается к термину «эмоциональная устойчивость». Эмоциональная устойчивость, определяется большинством исследователей, как личностное качество или свойство, стимулирующее продуктивную напряженную деятельность[22].

Успех спортивной деятельности спортсмена будет в том случае, если она протекает на оптимальном уровне эмоционального возбуждения для данной деятельности.

Высокая реактивность на чрезмерно сильные раздражающие факторы в экстремальных ситуациях, определяются учеными и практиками как «слабая устойчивость, генетическая расположенность и уязвимость» а так же, отмечаются индивидуальные различия в поведении субъектов.

Терпимость к стрессовым факторам, сформированная на основе свойств и особенностей личности спортсмена, в спортивной деятельности, рассматривается как стрессоустойчивость. Высокоразвитые интеллектуальные способности, определенный тип мышления индивида в стрессовых ситуациях считаются предпосылками к стрессоустойчивости.

На сегодняшний день наиболее актуальными являются проблемы, связанные с управлением психическим стрессом и повышением психологической устойчивости в условиях соревновательной деятельности.

Волевая мобилизация душевных и физических сил связана с состоянием подготовленности к соревнованиям и выражается в развитии благоприятного эмоционального состояния, максимальном проявлении волевых усилий, направленности самосознания на контролирование, как действий соперника, так и собственных, а не на мысли о ранге соревнований, победе или поражении.

Подобно адаптации к физической нагрузке, боксер, в тренировочном процессе и при продолжительных соревнованиях, должен привыкать к психической напряженности. Для того чтобы адаптация к факторам психической напряженности происходила наилучшим образом, многие психологи предлагают включать в стереотип выученных действий реакцию на стрессовые факторы, с помощью введения психической напряженности в тренировочный процесс.

В научных исследованиях выделяют пару групп способов активного улучшения общей стрессоустойчивости индивида[31]:

1-я: использует методы физического воздействия, такие как общее укрепление организма с помощью физической культуры, закаливания, легкого бега;

2-я: использует методы аутогенной тренировки, гипноза, психотерапии.

Важными способами избавления от напряжения психики считаются методы мышечного расслабления, релаксации, ауторегуляции дыхания, нормализации сердцебиения, в том числе, хорошим методом считается активизация чувства юмора, приводящая к уменьшению волнения.

Проблема регуляции стресса в соревновательном этапе решается наиболее комплексно со стороны системного подхода. Потому что, в основе стрессоустойчивости в соревновательном процессе у боксеров, различающихся темпераментом и свойством нервной системы, находятся различные методы регуляции психического состояния, они могут быть направленны на изменение эмоциональной напряженности, направленности мышления, регуляцию предстартового поведения.

Одни боксёры, добиваются наилучших результатов, имея низкий уровень стресса, вторые, имея даже очень высокий уровень, а для третьих, вреден даже незначительный уровень стресса.

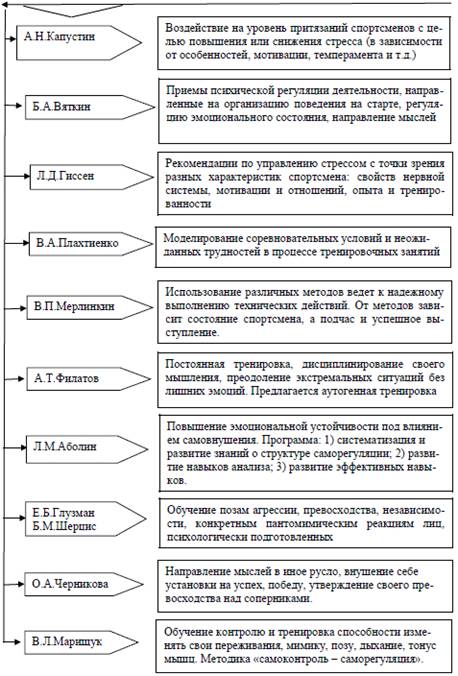

Обобщенный вид основных методов управления стрессом в соревновательной деятельности представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 Методы управления стрессом в условиях соревнований

В спортивной деятельности в настоящее время наибольшей популярностью для управления стрессом пользуются следующие средства:

- психическая профилактика нервных расстройств с помощью внушения, психотерапия, ввод в гипнотическое состояние, назначения плацебо и т.д.;

- психорегулирующая тренировка в разных модификациях («мобилизация» и «успокоение») и аутогенная тренировка;

-алгоритмизация поведения спортсменов перед стартом и в ходе соревнований;

-организация определенных межличностных отношений тренера и спортсмена;

-дозировка активности мотивации в соревновании;

-создание определенного отношения к деятельности;

-влияние на психику соревнующихся спортсменов с помощью четкого педагогического внушения со стороны тренера;

-педагогическая деятельность тренера, должна развивать определенных функций и качеств личности спортсмена (например, волевые) [34].

Всего выделяют два основных метода психорегуляции боксеров в процессе соревновательной деятельности. К методам психорегуляции, которые направленны на снижение уровня возбуждения с целью успокоится, расслабится перед рингом, относятся следующие:

1. Словесные самовоздействия:

-переключение внимания и мыслей на явления и образы, вызывающие положительные эмоциональные реакции;

- мыслей должны быть сосредоточены не на исходе событий, а на технике выполнения действий;

-самоуважение, направленное на самоуспокоение, связанное с четким представлением о своей хорошей готовности, уязвимые стороны противника, о снижении ответственности за итог соревнования;

-приказания самому себе типа – «соберись», «хватит переживать», «все в твоих силах» и т. д.

2. Приемы, связанные с использованием движений, внешних воздействий:

-использование произвольного задерживания выразительных движений при возбужденном состоянии «маска спокойствия»

-регуляция дыхания с помощью задержек дыхания и изменения интервалов вдоха и выдоха;

-постепенное расслабление основных и локальных групп мышц;

-различные массажи и самомассажи, которые направлены на успокоение (легкое поглаживание, потряхивание).

3. Способы психорегулирующей, психомышечной и аутогенной тренировок (вариант «успокоение»).

К методам саморегуляции, которые повышают уровень возбуждения с целью мобилизации перед поединком, являются следующие[32].

1. Словесные самовоздействия:

- мысли концентрируются на достижении победы, и на высоком результате;

-настрой на максимальное задействование тактических, физических технических приемов;

-создание представлений о преимуществе над противником;

-убеждение самого себя в особой важности за итог выступлений в данном соревновании;

-самоприказы: «сделай все–ради победы», «сдаются только слабые» и т. д.

2. Для наилучшей мобилизационной готовности, создать комплекс представлений.

3. Идеомоторная тренировка.

4. Способы, связанные с применением поз, внешних воздействий и движений:

-использование движений, которые тонизируют спортсмена;

-произвольная регуляция дыхания с применением кратковременной гипервентиляции;

-проведение разминки с имитационными движениями, которые будут успешны в последующем бою;

- массаж и самомассаж, который оказывает на спортсмена мобилизующий характер (разминание, растирка, поколачивание);

-применение охлаждающих раздражителей (лед).

5. Аутогенная, психорегулирующая и психомышечная тренировка (мобилизирование организма).

Эффективность методов саморегуляции зависима от адекватности средств воспитания и тренировки.

Получается своеобразный «треугольник взаимодействующих сил», в котором с одной стороны находится воспитывающее воздействие взаимодействующих со спортсменов тренеров, коллег; с другой стороны – его собственное влияние, выражающееся в форме саморегуляции; с третьей стороны располагаются исходящие из вне, воздействия внешних факторов, представляющих собой тренировочные средства.

Стоит упомянуть и о других методиках психорегуляции:

1. Регулирование хода мыслей спортсмена.

Такой прием называют «переключением» или «отвлечением».

Основное содержание его в следующем. Выявлено, что основное соперничество боксера с тревогой, возникает до предстоящего поединка и требует наиболее больших нервных затрат, чем во время самого боя.

При отвлечении спортсмена от тревожных мыслей о будущем соревновании, его нервный потенциал остается прежним.

2. Переключение.

Способ достижения переключения заключается в том что, спортсмен абстрагируется от предстоящего накануне поединка

Некоторые незадолго до поединка занимаются деятельностью, которая требует пристального внимания. Один из наиболее актуальных способов изменения хода развития мышления спортсмена – это изменение его сосредоточенности с предполагаемого результата, на правильное технически и грамотное тактически исполнение спортивного действия. Оптимизация психического состояния боксера происходит в тот момент, когда он начинает задумываться о способе достижения победы, а не о результате, который он покажет[35].

3. Воздействие на внешние проявления стресса.

Повышенный стресс ярко проявляется внешне: двигательная активность усиливается, повышается жестикуляция, мимика становится разнообразнее и насыщенней, повышается интенсивность общения, смена интонации речи, движения становятся хаотичными, появляется суетливость, раздражительность и т. д.

Если произвольно, при помощи волевого усилия затормаживать эти проявления, то с периферических участков будут поступать тормозные импульсы в кору головного мозга.

Действия, которые направлены на сдерживание движений, подавление жестов и речевых реакций, будут являться усилителями процесса торможения в коре головного мозга, следовательно, эти приемы приводят к уменьшению стресса и ослаблению процесса возбуждения.

4. Построение специально организованной разминки, как эффективный способ регуляции неблагоприятного состояния перед боем.

5. Самомассаж.

6. Сознательное переключение внимания на раздражители различного эмоционального значения для спортсмена.

Окружающая среда сильно воздействует на психическое состояние боксера перед соревнованием (климат, условия жилья, оформления зала проведения соревнований и т. д.).

Также выявлено, что уровень возбуждения может повыситься из-за таких дополнительных стрессоров как: яркие тона, шумная толпа, громкая музыка и т.д.

7. Специальные дыхательные упражнения.

Если стрессовое состояние ярко выражено, то оно наступает задолго до начала поединка (1-3дня), для снижения возрастающего стресса можно использовать специальные дыхательные упражнения, которые направлены на задержку дыхания.

Обоснование данного метода подтверждается тем фактом, что при задержании дыхания на длительное время, в дыхательном центре продолговатого мозга вызывается возбуждение, что увеличивает тормозные процессы, происходящие в коре больших полушарий[36].

8. Применение определенных методов психологического влияния на состояние психики спортсмена воздействуя с помощью 2-й сигнальной системы.

Слова, являющиеся раздражителями второй сигнальной системы, обладают высокой способностью регуляции. В ходе спортивной деятельности, у боксеров происходит процесс вырабатывания индивидуальной системы раздражающих слов, действующих на спортсмена в зависимости от необходимости, воодушевляюще или расслабляюще.

Перед соревновательным процессом и вовремя его, спортсмен может использовать определенные слова чтобы, например, ободрить себя («правильно», «умница»); успокоить себя («все в порядке», «так держать»); повысить возбуждение («ощетинься!»); дать самоприказ («активнее», «держись»).

Успешность применения любой методики, зависит от готовности спортсмена к ее использованию. Для достижения высокого результата, спортсмену необходимо объяснить влияние каждой методики на человека и научить использовать её. Данные методики не являются «волшебными».

Спортсмену необходимо понять, как эти методики воздействуют на его физические и психические функции в различных ситуациях. В след за этим он должен научиться анализировать свою спортивную деятельность, понимать, что от него требуется в тренировочном и соревновательном процессе, но самым важным для спортсмена является осознанное понимание своих сильнейших и слабейших сторон, а также ситуативные факторы, которые негативно воздействуют на его физические и психические функции[22].

Выводы по 1-й главе:

Одним из важнейших факторов, влияющих на результативность спортсмена, является стресс. Проведенный нами анализ научной литературы показал, что к основным этапным теориям стресса относятся: 1. Биологическая; 2. Социальная; 3. Психологическая; 4. Системная.

Соревновательный стресс – осознаваемое несоответствие между требованиями реальной соревновательной ситуации и способностью личности к адекватному реагированию в условиях нехватки времени и негативного последствия в случае неудачи.

Изменения физиологических показателей, происходящие в организме боксера в следствии стрессового воздействия, в реальности являются результатом уже произошедших эмоциональных переживаний.

В данной работе, стресс будет рассматриваться как целостная реакция боксера на ожидаемый угрожающий фактор, проявляющаяся как в физиологических изменениях, так и в эмоциональных переживаниях, таких как чувство обиды, вины, стыда и др.

Подготовка спортсмена к конкретному соревнованию носит название специальной психологической подготовки, она заключается в формировании определенной цели, задач, поставленных перед боксером, получении информации о соревнованиях, предстоящем сопернике, осознанном принятии ответственности спортсменов за исход поединка.

Эффективность методов саморегуляции зависима от адекватности средств воспитания и тренировки.

Успешность применения любой методики, зависит от готовности спортсмена к ее использованию. Для достижения высокого результата, спортсмену необходимо объяснить влияние каждой методики на человека и научить использовать её.

Глава 2. Формирование стрессоустойчивости в процессе соревновательной деятельности в юношеском боксе

2.1 Организация и методики исследования.

Ход и содержание экспериментальной работы определялись целью исследования — формирование стрессоустойчивости у боксеров 15-18 лет в процессе соревновательной деятельности.

Объектом исследования выступила стрессоустойчивость личности спортсменов – боксеров 15-18 лет.

Исследование проводилось на базе:

-Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по боксу «ТОРПЕДО» МГФСО, находящаяся по адресу: Москва, ул. Восточная, дом 4А, строение 12;

-Клуб бокса «Северянин», находящийся по адресу: Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 3;

-ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 41 "Москворечье" Москомспорта, находящаяся по адресу: Москва, улица Лестева, дом 3.

Для участия в данном эксперименте было привлечено 40 спортсменов, которые были разделены на три группы: две экспериментальные и одна контрольная.

1-я экспериментальная группа (группа Б): состоит из 15 человек, всегда или почти всегда побеждающих на российских соревнованиях;

2-я экспериментальная группа (группа С): состоит из 15 человек всегда или почти всегда побеждающих на краевых соревнованиях;

3-я группа, контрольная (группа А): состоит из 15 человек, часто побеждающих на краевых состояниях.

Мы предположили, что применение психорегуляции будет способствовать формированию стрессоустойчивости спортсменов 15-18 лет. Для оценки психического состояния спортсмена предварительно было проведено тестирование структурных компонентов личности.

Методы, использованные в данной работе: теоретический анализ литературы, тестирование, наблюдение, сравнительный анализ, эксперимент.

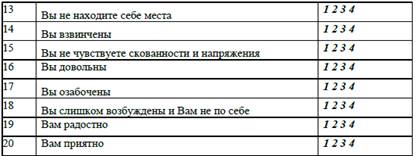

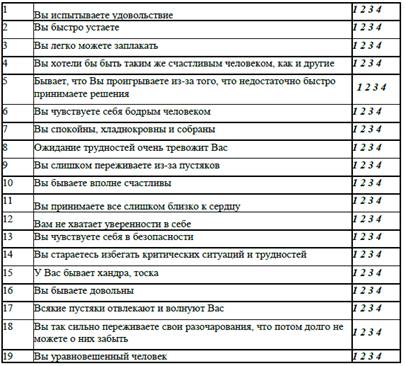

Методики данного исследования:

1) Шкала ситуативной (реактивной) и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина);

2) Потребностно-мотивационный профиль личности Ю.М. Орлова;

3) Опросник самооценки психологического состояния (Л.Х. Гаркави, 2003);

4) Уровень субъективного контроля (Е.Ф.Бажина, Е.А.Голынкиной, А.М.Эткинда).

Характеристика зависимых переменных.

Зависимыми переменными мы считаем:

1. Тревожность: личностную и ситуативную;

2. Потребность в социальных воздействиях (аффилиации), доминировании и достижении;

3. Выраженность субъективного контроля.

Преследуя цель выявить возможность влияния методов психической регуляции на стрессоустойчивость боксёров, мы организовали обучение спортсменов экспериментальных групп по освоению теории и практики психорегуляции.

У спортсменов, были предусмотрены программой занятия по психологической подготовке 4 раза в неделю, по 20-25 мин. Эти занятия включали в себя краткие лекции по основным положениям изучаемых тем, разъяснялись не понятные моменты, а также проводились практические занятия по психорегуляции с помощью методов визуализации, медитативной графики, упражнений по описанию основных эмоций, упражнений в рестимуляции/перестимуляции на ленте времени и с помощью дыхательных упражнений.

Разработанная нами программа состоит из 6 лекционных занятий (по 20-25 мин); 13 практических занятий (по 20-25 мин) и 4 часа для самостоятельных занятий спортсменов.

Дополнительные материалы с теориями лекций и рекомендациями по выполнению практических заданий выдавались боксёрам для закрепления полученных знаний и выполнения домашних заданий.

Теоретический материал, по программе, предполагалось изучать 2,5 академических часов; на освоение практики было выделено 6,5 часов, а на самостоятельные занятия – 4 часа.

По окончанию занятий со спортсменами по нашей программе, была проведена повторная психодиагностика в которой измерялись структурные компоненты стрессоустойчивости спортсменов во всех группах испытуемых.

После чего, была проведена сравнительная характеристика средних значений по тестовым методикам во всех группах боксёров между начальным и заключительным этапом эксперимента по формированию стрессоустойчивости в соревновательном периоде.

Все участники эксперимента, были поделены на группы в соответствии со стабильностью результатов и рангом соревнований, по количеству выигрышей на соревнованиях (почти всегда, часто, иногда) на европейских турнирах, российских и краевых (только с учётом первых мест).

Адаптационные реакции во время соревнований и до них, измерялись с помощью опросника Л.Х. Гаркави.

Личностная и ситуативная тревожность у боксёров всех 3-х групп, на адаптационном этапе (привыкание к уровню соревнований) увеличивается и снижается уже при достижении состояния адаптации. Такой вывод мы можем сделать на основе полученных нами результатов исследования стрессоустойчивости психики боксеров в соответствии со стабильностью результатов и рангом соревнований.

Адаптация спортсмена соотносится со стабильностью его результатов по количеству выигрышей в боях (часто, иногда); адаптированному состоянию соответствует – «почти всегда».

В независимости от стабильности спортсмена и уровня соревнований, у всех боксёров был обнаружен низкий уровень субъективного контроля в части неудач и высокий уровень потребностей в аффилиации и доминировании.

2.2 Анализ экспериментальных данных.

Баллы, полученные группой Б по шкале ситуативной (реактивной) и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина) и уровню субъективного контроля (Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда) представлены в таблице 1.

Таблица 1. Баллы, полученные группой Б по методикам: Шкала ситуативной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина; Уровень субъективного контроля Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда.

|

|

Группа В |

|||||||

|

|

Ситуативная тревожность |

Личностная тревожность |

интеральность неудач |

интеральность достижений |

||||

|

№ |

До |

После |

До |

После |

До |

После |

До |

После |

|

1 |

38.2 |

31 |

40.1 |

36 |

38.9 |

46.5 |

43.3 |

57 |

|

2 |

39 |

32 |

31.8 |

33 |

40 |

40.1 |

48 |

63 |

|

3 |

36 |

34 |

37.6 |

34 |

35.5 |

44 |

42 |

60 |

|

4 |

36.1 |

32 |

41 |

32 |

38.3 |

48.3 |

42 |

55 |

|

5 |

37.9 |

31 |

38 |

34.4 |

39 |

49 |

45 |

60 |

|

6 |

36.9 |

32 |

41.2 |

35 |

32 |

46 |

44 |

61 |

|

7 |

39.3 |

30 |

39.3 |

35.3 |

34.4 |

44 |

41 |

60.5 |

|

8 |

40.6 |

32 |

40.3 |

30.3 |

36 |

45 |

45 |

60.4 |

|

9 |

41 |

35 |

39.1 |

33.2 |

34 |

46 |

40.8 |

58.3 |

|

10 |

38 |

33 |

40 |

31.3 |

41 |

48 |

42.3 |

60.2 |

|

11 |

37 |

36 |

44 |

31 |

31.1 |

46.1 |

40.2 |

62.3 |

|

12 |

38.3 |

33 |

41 |

30 |

32.6 |

40.1 |

42.3 |

60.2 |

|

13 |

39.4 |

37 |

39.1 |

29 |

30.5 |

47 |

41.4 |

60.3 |

|

14 |

38.3 |

36 |

41 |

33 |

36.2 |

39.4 |

48.2 |

55.3 |

|

15 |

37 |

37 |

42 |

30 |

30 |

41 |

44 |

56 |

|

Суммы: |

573 |

501 |

595.5 |

487.5 |

529.5 |

670.5 |

649 |

889.5 |

|

Ср. зн. |

38,2 |

33,4 |

39,7 |

32,5 |

35,3 |

44,7 |

43,3 |

59,3 |

|

tЭмп |

6.7>2,98 Зона значимости |

7.2>2,98 Зона значимости |

8.6 > 2,98 Зона значимости |

17.2 > 2,98 Зона значимости |

||||

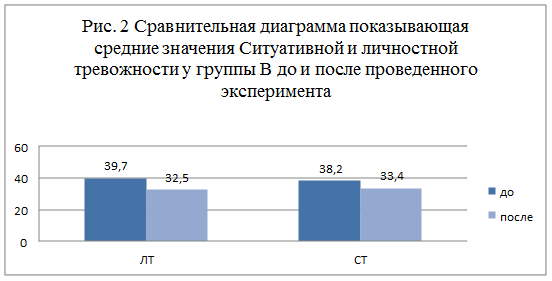

Из приведенной выше таблице видно, что после обучения спортсменов экспериментальной группы В психорегуляции, изменились значения, определяющие стрессоустойчивость спортсменов, что показано на рисунке 2.

Полученные данные статистически значимы, так как показывают значительное снижение средних значений результатов по личностной с 39,7 до 32,5 (tкр. = 2,98; при p < 0,01) и ситуативной с 38,2 до 33,4 (tкр. = 2,98; при p < 0,01) тревожности в экспериментальной группе В.

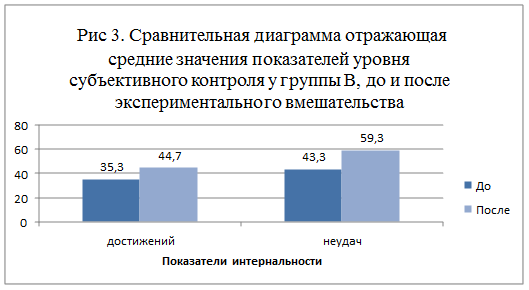

После эксперимента, произошло увеличение средних значений интернальности неудач с 35,3 до 44,7 (tкр. = 2,98; при p < 0,01) и интернальности достижений с 43,3 до 59,3 (tкр. = 2,98; при р < 0,01).

Увеличение показателей интернальности у боксёров свидетельствует о том, что после обучения приемам психорегулирующей тренировки возрастает осознание ответственности за собственные достижения в соревновательном процессе и изменили отношение к тренировочному процессу. Что отражено на рисунке 3.

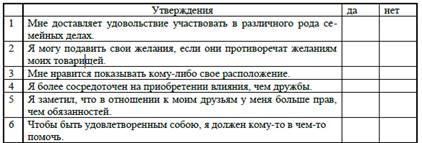

Результаты, полученные группой В по потребностно-мотивационному профилю личности Ю.М. Орлова зафиксированы в таблице 2.

Таблица 2. Результаты группы В по методике «Потребностно-мотивационный профиль личности Ю.М. Орлова»

|

|

Группа В |

|||||

|

|

потребностно – мотивационный профиль

|

|||||

|

Потребности |

Доминировании |

Аффилиации |

Достижении |

|||

|

№ |

До |

После |

До |

После |

До |

После |

|

1 |

58.1 |

52 |

62 |

52 |

42 |

57 |

|

2 |

62 |

56 |

58 |

52 |

40 |

54 |

|

3 |

59 |

49 |

58 |

49 |

38 |

49 |

|

4 |

54 |

52 |

59 |

52 |

42 |

52 |

|

5 |

59.1 |

50 |

58 |

50 |

40 |

52 |

|

6 |

61.2 |

54 |

57 |

50 |

40 |

56 |

|

7 |

60 |

53 |

56 |

50 |

41 |

54 |

|

8 |

60.1 |

49 |

52 |

43 |

43 |

43 |

|

9 |

58 |

48 |

53 |

45 |

41 |

45 |

|

10 |

60 |

46 |

49 |

40 |

43 |

40 |

|

11 |

61 |

50 |

55 |

45 |

42 |

47 |

|

12 |

60 |

48 |

59 |

48 |

44 |

48 |

|

13 |

56 |

48 |

55 |

48 |

41.5 |

49 |

|

14 |

57 |

49 |

57 |

49 |

39 |

49 |

|

15 |

55 |

50 |

58 |

50 |

43 |

50 |

|

Сумма: |

880.5 |

754 |

846 |

723 |

619.5 |

745 |

|

Ср. зн. |

58,7 |

50,3 |

56,4 |

48,2 |

41,3 |

49,7 |

|

tЭмп |

10.7 > 2,98 Зона значимости |

21,6 > 2,98 Зона значимости |

5,9 > 2,98 Зона значимости |

|||

Как видно из таблицы 2, в группе В, после применения нашей методики, произошло статистически значимое снижение средних значений показателей потребностей в доминировании с 58,7 до 50,3 (tкр. = 2,98; при p < 0,01) и потребности в социальных взаимодействиях (аффилиации) с 56,4 до 48,2 (tкр. = 2,98; при p < 0,01). Также увеличились средние значения показателей потребности достижения с 41,3 до 49,7 (tкр. = 2,98; при p < 0,01). Графически, данные показаны на рис 4.

Далее проведем анализ динамики изменений показателей стрессоустойчивости экспериментальной группы С. Результаты полученные группой С по шкале ситуативной (реактивной) и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина) и уровню субъективного контроля (Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда) представлены в таблице 3.

Таблица 3. Баллы, полученные группой С по методикам: «Шкала ситуативной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина»; «Уровень субъективного контроля Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда».

|

|

Группа С |

|||||||

|

|

Ситуативная тревожность |

Личностная тревожность |

интеральность неудач |

интеральность достижений |

||||

|

№ |

До |

После |

До |

После |

До |

После |

До |

После |

|

1 |

37 |

37 |

37 |

37 |

48 |

51 |

43 |

55 |

|

2 |

37 |

35 |

38 |

36 |

43 |

44 |

47 |

52 |

|

3 |

36 |

36 |

44 |

35 |

42 |

43 |

46 |

49 |

|

4 |

36 |

35 |

39 |

33 |

42 |

45 |

42 |

50 |

|

5 |

40 |

38 |

36 |

36 |

45 |

46 |

43 |

52 |

|

6 |

38 |

36 |

38 |

35 |

44 |

45 |

46 |

46 |

|

7 |

38 |

38 |

40 |

30 |

41 |

43 |

48 |

51 |

|

8 |

40 |

38 |

41 |

36 |

45 |

47 |

47 |

50 |

|

9 |

41 |

37 |

39 |

37 |

40 |

42 |

48 |

49 |

|

10 |

35 |

33 |

40 |

34 |

43 |

43 |

45 |

46 |

|

11 |

38 |

36 |

41 |

35 |

40 |

42 |

43 |

47 |

|

12 |

37 |

37 |

37 |

35 |

42 |

45 |

44 |

45 |

|

13 |

36 |

36 |

38 |

36 |

41 |

46 |

43 |

45 |

|

14 |

37 |

36 |

30 |

32 |

48 |

48 |

46 |

48 |

|

15 |

35 |

35 |

38 |

33 |

43 |

41 |

44 |

46 |

|

Суммы: |

561 |

543 |

576 |

520 |

647 |

671 |

675 |

731 |

|

Ср.зн. |

37,4 |

36,2 |

38,4 |

34,6 |

43,1 |

44,7 |

45,0 |

48,7 |

|

tЭмп |

3.9>2,98 Зона значимости |

4.3>2,98 Зона значимости |

3.8>2,98 Зона значимости |

4.2>2,98 Зона значимости |

||||

Из таблицы 3, видно что, в результате эксперимента у группы С статистически значимо уменьшились средние значения показателей ситуативной с 37,4 до 36,2(tкр = 2,98 при p < 0,01) и личностной с 38,4 до 34,6 (tкр. = 2,98; при p < 0,01) тревожности.

Полученные результаты представлены на рисунке 5.

Также, из таблицы 3 видно, что в группе С, произошло повышение контроля за собственной не успешностью и достижениями, повысились средние значения интернальности достижений с 45,0 до 48,7 (tкр. = 2,98,; при p < 0,01) и неудач с 43,1 до 44,7 (tкр. = 2,98; при p < 0,01), что статистически значимо и отражено на рисунке 6.

В таблицу 4 внесены баллы, полученные группой С по потребностно-мотивационному профилю личности Ю.М. Орлова.

Таблица 4. Результаты группы С по методике «Потребностно-мотивационный профиль личности Ю.М. Орлова»

|

|

Группа С |

|||||

|

|

потребностно – мотивационный профиль

|

|||||

|

|

Доминирования |

Аффилиации |

Достижения |

|||

|

№ |

До |

После |

До |

После |

До |

После |

|

1 |

67 |

62 |

58 |

52 |

48 |

57 |

|

2 |

68 |

58 |

60 |

51 |

42.1 |

60 |

|

3 |

65 |

|

59 |

49 |

42 |

58 |

|

4 |

64 |

59 |

54 |

52 |

41.1 |

54 |

|

5 |

63 |

58 |

59 |

50 |

41 |

59 |

|

6 |

67 |

57 |

61 |

53 |

43 |

60 |

|

7 |

66 |

56 |

58 |

52 |

41 |

58 |

|

8 |

64 |

52 |

58 |

49 |

42 |

56 |

|

9 |

64 |

53 |

58 |

46 |

39.1 |

56 |

|

10 |

56 |

49 |

60 |

46 |

43 |

59 |

|

11 |

65 |

55 |

59 |

50 |

39.2 |

57 |

|

12 |

63 |

58 |

60 |

47 |

42 |

60 |

|

13 |

64 |

55 |

56 |

48 |

41 |

56 |

|

14 |

66 |

56 |

57 |

49 |

41 |

57 |

|

15 |

67 |

57 |

54 |

50 |

43 |

54 |

|

Сумма: |

969 |

843 |

871 |

744 |

628.5 |

861 |

|

tЭмп |

13,3 > 2,98 Зона значимости |

10,3 > 2,98 Зона значимости |

22,5 > 2,98 Зона значимости |

|||

Из таблицы видно, что произошло уменьшение средних значений показателей потребности в аффилиации с 64,6 до 56,2 (tкр. = 2,98; при p < 0,01), и доминировании с 58,1 до 49,6 (tкр. = 2,98; при p < 0,01). Статистически значимо увеличилось среднее значение показателя потребности в достижении с 41,9 до 57,4 (t-Стьюд. = 2,98; при p < 0,01), что отражено на рисунке 7.

Таким образом, обучение спортсменов психорегуляции влияет на изменения в потребностно-мотивационном профиле: аффелирующе-доминирующий меняется на достигающий. Полученные результаты представлены на рисунке 6.

Анализ динамики показателей устойчивости к стрессу боксёров, входивших в контрольную группу А (занятия по психорегуляции с ними не проводились). Баллы, полученные данной группой по шкале ситуативной (реактивной) и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина) и уровню субъективного контроля (Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда) представлены в таблице 5.

Таблица 5. Баллы, полученные группой А по методикам: «Шкала ситуативной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина»; «Уровень субъективного контроля Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда».

|

|

Группа А |

|||||||

|

|

Ситуативная тревожность |

Личностная тревожность |

интеральность неудач |

интеральность достижений |

||||

|

№ |

До |

После |

До |

После |

До |

После |

До |

После |

|

1 |

40.1 |

40.5 |

45 |

45 |

45 |

39 |

36 |

36 |

|

2 |

36.6 |

36.6 |

46 |

46 |

46 |

43 |

40 |

40 |

|

3 |

37.5 |

37.5 |

39 |

39 |

39 |

45 |

37 |

37 |

|

4 |

42 |

41.4 |

39 |

39 |

39 |

39 |

41 |

41 |

|

5 |

38 |

37.6 |

42 |

42 |

42 |

42 |

39 |

39 |

|

6 |

39.3 |

39.3 |

43 |

43 |

43 |

46 |

41 |

41 |

|

7 |

40.2 |

40.2 |

39 |

39 |

39 |

39 |

40 |

40 |

|

8 |

42.3 |

42.3 |

39 |

39 |

39 |

39 |

39 |

40 |

|

9 |

39.7 |

40.4 |

42 |

42 |

42 |

39 |

41 |

41 |

|

10 |

41 |

41 |

40 |

40 |

40 |

40 |

42 |

41 |

|

11 |

40 |

40.2 |

40 |

38 |

38 |

42 |

38 |

39 |

|

12 |

43 |

43 |

42 |

40 |

40 |

40 |

41 |

41 |

|

13 |

38.5 |

38.5 |

39 |

39 |

39 |

42 |

39 |

39 |

|

14 |

38.2 |

38.2 |

40 |

40 |

40 |

44 |

38 |

38 |

|

15 |

42.1 |

42.1 |

44 |

42 |

42 |

40 |

41 |

41 |

|

Сумма: |

598.5 |

598.8 |

619 |

613 |

613 |

619 |

593 |

594 |

|

Ср. зн. |

39,92 |

39,9 |

41,2 |

40,8 |

61,6 |

61,3 |

|

|

|

tЭмп |

0.3 < 2,14 Зона незначимости |

1.9 < 2,14 Зона незначимости |

0.5 < 2,14 Зона незначимости |

0.6 < 2,14 Зона незначимости |

||||

Как видно из таблицы 5, статистически значимых изменений в группе А не произошло ни по одному из значений. При повторном измерении показателей в данной группе произошло статистически незначимое увеличение показателей ЛТ с 41,2 до 40,8 (tкр. = 2,14; при p < 0,05) и СТ с 39,92 до 39,9 (tкр. = 2,14; при p < 0,05). Что представлено на рис 8.

Произошло статистически незначимое увеличение показателей интернальности неудач с 40,8 до 41,2 (tкр. = 2,14; при p < 0,05),и интернальности достижений с 39.5 до 39,6 (tкр. = 2,14; при p < 0,05). Что представлено на рис. 9.

В таблице 6 отражены результаты, полученные в группе А по потребностно-мотивационному профилю личности Ю.М. Орлова.

Таблица 6. Результаты группы А по методике «Потребностно-мотивационный профиль личности Ю.М. Орлова»

|

|

Группа А |

|||||

|

|

потребностно – мотивационный профиль |

|||||

|

|

Доминировании |

Аффилиации |

Достижении |

|||

|

№ |

До |

После |

До |

После |

До |

После |

|

1 |

57 |

57 |

55 |

55 |

33 |

33 |

|

2 |

63 |

63 |

59 |

59 |

36 |

36 |

|

3 |

60 |

60 |

61 |

61 |

38 |

38 |

|

4 |

55 |

55 |

62 |

62 |

40 |

40 |

|

5 |

60 |

60 |

63 |

65 |

35 |

35 |

|

6 |

61 |

61 |

64 |

65 |

33 |

33 |

|

7 |

60 |

60 |

61.3 |

60 |

36 |

37 |

|

8 |

60 |

60 |

61.2 |

60 |

32 |

32 |

|

9 |

58 |

58 |

64 |

64 |

36 |

37 |

|

10 |

60 |

60 |

66 |

66 |

35 |

35 |

|

11 |

62 |

61 |

65 |

65 |

31 |

31 |

|

12 |

60 |

59 |

60 |

60 |

32 |

32 |

|

13 |

59 |

59 |

63 |

61 |

37 |

37 |

|

14 |

55.3 |

54 |

62 |

60 |

40 |

40 |

|

15 |

53 |

53 |

58 |

57 |

37 |

38 |

|

Суммы: |

883.3 |

880 |

924.5 |

920 |

531 |

534 |

|

Ср. зн. |

58,8 |

58,6 |

61,6 |

61,3 |

35,4 |

35,6 |

|

tЭмп |

2< 2,14 Зона незначимости |

1.1< 2,14 Зона незначимости |

2< 2,14 Зона незначимости |

|||

Как видно из таблицы 6, средние значения показателей потребности в аффилиации уменьшились с 61,6 до 61,3 (tкр. = 2,14; при p < 0,05), что статистически не значимо, и доминировании с 58,8 до 58,6 (tкр. = 2,14; при p < 0,05).

Статистически не значимо увеличилось среднее значение показателя потребности в достижении с 35,4 до 35,6 (tкр. = 2,14; при p < 0,05). Что представлено на рисунке 10.

Динамика изменения психического напряжения в экспериментальных и контрольной группах.

Проведенное нами исследование говорит, что в группах В и С произошло значительное снижение уровня напряжения психики: у группы В с 157,4 баллов до 107,6 (на 49,8 баллов) и у группы С с 86,9 баллов до 63,7 (на 23,3 балла). У контрольной группы, снижение уровня напряжения психики произошло не значительно с 115,7 баллов до 106,2 (на 9,5 баллов). Полученные данные отражены на рис. 11

Такая разница в изменении уровня напряжения психики, объясняется тем, что со спортсменами в контрольной группе, занятия по регуляции психики не проводили.

Далее, рассмотрим воздействие обучения методам регуляции психики на состояния адаптационных реакций, в которых боксёры прибывают во время значимых соревнований.

Для достижения данной цели, мы предлагаем рассмотреть изменения, происходящие с адаптационными реакциями спортсмена в группах А, В и С после проведенного нами эксперимента. После обучения спортсменов методам регуляции психики в группе В, реакция повышенной активации сместилась на реакцию спокойной активации за сутки до соревнований, что может свидетельствовать о значительном изменении на мыслительном уровне, определяющим мнение боксёра о ситуации соревнований.

Адаптационная реакция, непосредственно на соревнованиях, переместилась с переактивации на повышенную, а после соревнований (при их разборе) с повышенной на спокойную активацию.

После обучения навыкам регуляции психики, в группе С, за сутки до соревнований повышенная активация трансформировалась в спокойную, а непосредственно на соревнованиях, перешла со стрессовой в повышенную, после выступления на соревнованиях (при их разборе), уже перешла с переактивации в реакцию спокойной активации.

Боксеры входящие в состав группы А, за сутки до соревнований так и продолжали находиться в состоянии повышенной активации, что грозит для них перерасходом энергии, так как соревнования наступят только на следующий день, а все резервы организма уже готовы проявить себя в деятельности.

Спортсмены контрольной группы во время выступлений оставались в переактивационном состоянии, а после их состояние трансформировалось в повышенную активацию, что можно объяснить изменениями рефлексивного уровня из-за прохождения когнитивно – эмотивного тестирования во второй раз.

После обучения методам регуляции психики у боксёров группы В реакция переактивации перешла в реакцию повышенной активации, у боксёров группы С, реакция стресса сменилась переактивацией. В группе А, реакции адаптации остались неизменными.

Описанные нами изменения подтверждают значительное влияние методов регуляции психики на управление психоэмоционального состояния спортсменов в соревновательном процессе.

2.3 Выводы и рекомендации по формированию стрессоустойчивости в процессе соревновательной деятельности в юношеском боксе

Во второй главе нами было проведено исследование. Позволяющее выявить, степень влияния психорегуляции на формирование стрессоустойчивости у боксеров в процессе соревновательной деятельности.

Итак, обучение спортсменов освоению теории и практики психорегуляции было организовано с целью выявления возможности влияния на стрессоустойчивость личности в процессе соревновательной деятельности.

Объектом исследования выступила стрессоустойчивость личности спортсменов – боксеров 15-18 лет.

Мы предположили, что применение психорегуляции будет способствовать формированию стрессоустойчивости спортсменов 15-18 лет. Для оценки психического состояния спортсмена предварительно было проведено тестирование структурных компонентов личности.

Анализируя влияние обучения методам регуляции психики на устойчивость к стрессовым факторам групп В и С можно сделать следующие выводы:

- После обучения, в группе В, произошло уменьшение показателей личностной и ситуативной тревожности, потребности в аффилиации, а также в доминировании; произошло увеличение показателя потребности в достижении, интернальности неудач и достижений, что является статистически значимыми показателями.

- После обучения, в группе С произошло уменьшение средних значений личностной и ситуативной тревожности; изменился потребностно – мотивационный профиль: потребность в доминировании и аффилиации снизилась; потребность в достижении, интернальности по поводу достижений и неудач увеличилась;

- В группах В и С произошло значительное снижение уровня напряжения психики; улучшение психоэмоционального состояния боксеров в момент соревнований: конкретно, у боксёров из группы В, произошло изменение реакции переактивации на реакцию повышенной активации, а у боксеров группы С реакция стресса изменилась на реакцию переактивации.

У боксёров групп В и С наблюдается значительное повышение показателя потребности в достижении, интернальности по поводу неудач; и снижение показателей личностной и ситуативной тревожности, напряжения психики, уровня адаптационных реакций (переактивация сменилась реакцией повышения активации).

Следовательно, можно сделать вывод, что регуляция психики является фактором развития личности, адаптационных механизмов и контроля над негативными эмоциональными состояниями, то есть, факторами устойчивости личности к стрессу.

Итак, для формирования стрессоустойчивости у боксеров 15-18 лет в процессе соревновательной деятельности нами была предложена специальная программа занятий. Для соответствия разработанному плану (см. табл.7), занятия с боксёрами необходимо проводить не реже 4-х раз в неделю.

Таблица 7. Программа повышения стрессоустойчивости боксеров в процессе соревновательной деятельности

|

№ |

Занятия |

Часы |

Лек. |

Практ. |

Самост. работа |

|

1. |

Идеомоторная тренировка |

2 |

1 |

2 |

1 |

|

2. |

Упражнения на «переключение» и «отвлечение» |

1 |

- |

1 |

1 |

|

3. |

Размышление чувства обиды, вины, стыда, страха неудач. |

1 |

- |

1 |

1 |

|

4. |

Упражнения в визуализации объекта. |

1 |

- |

1 |

1 |

|

5. |

Упражнения по описанию основных эмоций (обида, вина, стыд, страх неудач). |

2 |

1 |

2 |

1 |

|

6. |

Упражнения на осознание своего «Я». |

1 |

1 |

1 |

- |

|

7. |

Психомышечная и аутогенная тренировка |

2 |

1 |

3 |

1 |

|

8. |

Дыхательные упражнения |

2 |

1 |

1 |

2 |

|

9. |

Построение специально организованной разминки |

1 |

- |

1 |

- |

|

Итого |

13 |

5 |

13 |

8 |

|

Если специально отведенного времени для работы психолога со спортсменами не выделено, то можно проводить работу в кратковременных лекций - семинаров (по 20-25 мин) после тренировок.

Во время данных лекций, стоит сжато излагать материал о самых важных моментах изучаемых тем.

Программа состоит из 5 лекций по упражнениям; 13 практических занятий. Спортсменам выдаются распечатки теоретического материала для самостоятельной подготовки и выполнения рекомендаций по практическим методикам.

Теоретический материал предполагается изучать в течение 2.5 часов, практические задания выполнять 6.5 часов, а остальные 4 часа приходятся на самостоятельную работу спортсменов. Всего, он составил 13 часов.

Заключение