Школьная научно-исследовательская конференция «Шаг в будущее-2015»

Исследовательская работа

ГИЛЬОШИРОВАНИЕ

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

Ханты-Мансийский район, с.Кышик

Автор: Скрипунова Ксения Сергеевна, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Кышик», 6 класс

Руководитель: Сидорова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик»

2015 год

ГИЛЬОШИРОВАНИЕ

Скрипунова Ксения Сергеевна,

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Кышик», 6 класс

Аннотация.

Данная исследовательская работа раскрывает историю возникновения нового оригинального метода обработки тканей – гильоширование.

Цель работы: раскрыть истоки возникновение данной техники, исследовать оправданность её использования, расширить сферу применения. В работе затронуты исторические факты, выявлены истоки появления искусства гильоширования, описаны работы, выполненные в данной технике.

В работе использовались методы: сбор информации, опрос респондентов, анализ анкет, исследование исторических фактов, обобщение и оформление. Работа потребовала глубокого изучения истории рукоделия, видов тканей, мастер-классов по изготовлению работ в технике гильоширования.

Результат: сбор информации для создания исследовательского проекта, выставка работ в технике гильоширования.

ГИЛЬОШИРОВАНИЕ

Скрипунова Ксения Сергеевна,

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Кышик», 6 класс

ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ.

1. Проблема: большое количество заимствований и появление лексики, не свойственной литературному языку.

2. Гипотеза: какой должна быть молодежная лексика?

3. Метод: исследовательский, частично-поисковый, построенный на изучении ряда научных статей, опросе респондентов, анализе анкетных данных и выводе.

4. Библиография: Л.И.Скворцов «Правильно ли мы говорим по-русски?»; Молодежная лексика в речевых жанрах Исаенко Е.О., Горобец О.Б.

Бахтин, М.М. Проблема речевых жанров.

ГИЛЬОШИРОВАНИЕ

Скрипунова Ксения Сергеевна,

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Кышик», 6 класс

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Стихия разговорной речи размывает устоявшиеся языковые границы и нормы. Моя учительница отмечает, что литературный язык за последнее десятилетие заметно «сдал свои позиции». Лингвисты с тревогой говорят о снижении уровня языковой культуры. «Есть какая-то тайная связь между ослабевшей грамматикой и нашей распавшейся жизнью. Путаница в падежах и чудовищный разброд ударений сигнализирует о некоторой ущербности бытия. Повреждение языка - это и повреждение жизни, неспособность выразить себя в ясных грамматических формах» - пишет И.Волгин. Наша повседневная речь – это показатель уровня грамотности, эстетического развития человека, наличие у него культурных ценностей.

Сегодня все чаще можно наблюдать, что со словами, пришедшими из другого языка, мы сталкиваемся повсюду, вне зависимости от социальной или профессиональной принадлежности, или возраста: будь то публичное выступление, деловое общение, неофициальная обстановка. Молодёжный сленг – одна из самых открытых и подвижных систем в современном русском языке. Он постоянно пополняется не только за счет переосмыслений исконно русских слов, , но и из-за ставших частыми иноязычных заимствований. И часто возникает вопрос: «Не завоевывают ли англицизмы русскую речь?»

То, как мы воспринимаем мир, всегда находит отражение в наших понятиях на основе родного языка, во всем многообразии его выразительных возможностей и значений. Осваивая каждый новый язык, мы расширяем возможности отражения его в русском, и этот процесс разворачивается уже на фоне вновь приобретенного языкового и культурного багажа, что может, к сожалению, привести к неадекватному непониманию реального. Здесь в большей «опасности» находится «язык» молодежный.

В свою очередь «молодежная лексика » делиться на две подгруппы: сленг и жаргон. В настоящее время это два своеобразных лингвистических «языка» создают поверхность русского. Вопрос о целесообразности использования заимствований связывается с закреплением лексических средств за определенными функциональными стилями речи.

Создавая русскую научную терминологию, М. Ломоносов последовательно стремился находить в языке эквиваленты для замены иноязычных терминов, подчас искусственно перенося подобные образования в языки науки. Но наш бурный век, где поток новых идей, технологий, информации требует быстрого названия предметов и явлений, заставляет вовлекать в язык уже имеющиеся иностранные названия, а не ожидать создания самобытных слов в русском языке. И поэтому в какой-то степени иностранная терминологическая лексика является незаменимым средством лаконичной и точной передачи информации в текстах.

Следует заметить, что отношение к «молодежной лексике» различное. Одни враждебно относятся к этому «обезьяньему языку», другие видят в этом динамизм, выразительность, яркость словесных образов, чего порой не хватает обыденному языку.

«Кто же прав?»- спрашиваю я. Ни те, ни другие… Ответ лежит на середине, ведь нельзя полностью искоренить жаргон декретом, но и не стоит восхищаться этим жаргоном и делать обыденным для всех. Это приведет к тому, что молодые люди будут сживаться с «молодежной лексикой», а это будет являться препятствием для развития литературного языка, его норм и богатства.

Связав все воедино, я решил попытаться найти ответ на вопрос: «Какой должна быть молодежная лексика?»

Считаю, что актуальность и важность моей темы в том, что сейчас в обществе, особенно среди молодежи, используется большое количество заимствованных слов, сленга, жаргонизмов. И исследовать эту проблему нужно сейчас.

Цель исследования – определить, оправдано ли употребление в нашей речи иноязычных слов, прийти к выводу, какой должна быть молодежная лексика.

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

* провести анкетирование для выявления среди учеников моей школы 12- 17 лет

особенностей восприятия заимствованных слов;

* сравнить плюсы и минусы сленга.

* выяснить влияние жаргонизмов и сленга на молодежь.

* разъяснить словообразование сленга и жаргонизмов.

Опрос проводился в 6-11 классах МКОУ ХМР «СОШ с.Кышик»

На вопрос «Знаете ли вы, что такое жаргонная лексика?»

ответили: да – 86%, нет – 14%.

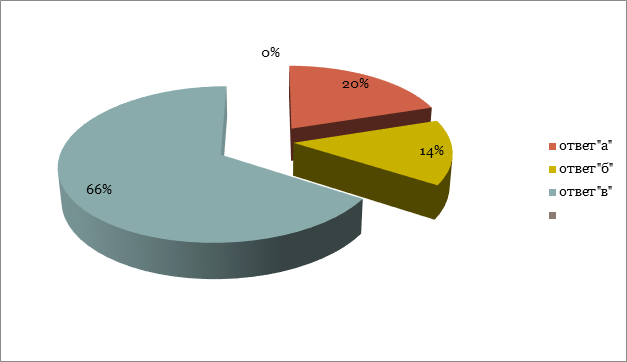

«Если да, то, как вы отнесетесь к тому, что молодежь активно употребляет жаргонную лексику?»

Ответ «а»-20% отрицательно

Ответ «б»-14% положительно

Ответ «в»- 66% все равно (Приложение I).

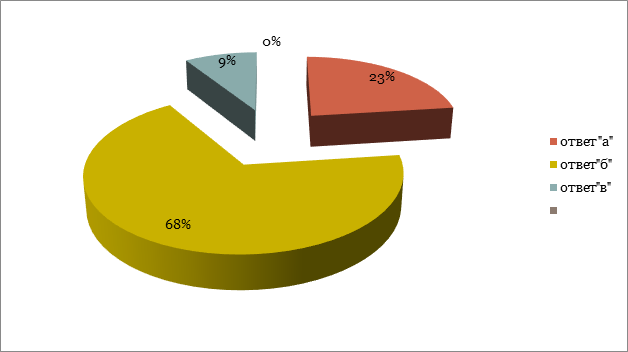

«Как часто вы употребляете жаргонную лексику?» (Приложение II)

Ответ «а» -23% всегда

Ответ «б»-68% иногда

Ответ «в»- 9% никогда

«Смогли бы вы подобрать синонимы к данному списку жаргонных слов?» Приложение III

«Знаете ли вы, что такое сленг?», 86% опрошенных ответили утвердительно.

«Как вы считаете, он изменит облик русского языка, обогатит или испортит?».

Ответ «испортит» - 19 чел

Ответ что «обогатит» - 10 чел

В результате опроса оказалось, что почти все знакомы с предметом моего исследования, знают и активно используют молодежную лексику. Вывод по опросу заставил меня задуматься о том, что большинство детей воспринимать жаргонную лексику, как нечто обыденное, повседневное и малозначимое. Это говорит о том, что использование молодежью жаргонной лексики – это, на мой взгляд, дань «моде», это для них непринципиально и необдуманно. Доказывается это тем, что из 100% учеников 6 -11 классов отвечая, на вопрос: «Как вы относитесь к тому, что молодежь активно употребляет жаргонную лексику?», выбрали ответ: «Все равно». А самое необычное, что при вопросе: «Смогли бы вы подобрать синонимы к данному списку слов…» и половина детей не ответили.

Из этого следует, что многие не имеют четкого представления о том, что означают те или иные слова, и как правильно их употреблять.

Решить проблему можно, проводя беседы о молодежной лексике, обращая внимание на положительные и отрицательные её качества, находя способы использования молодежного языка.

Молодежный жаргон – это словотворчество, а не коверканье языка. Хотя слова зачастую грубы и им придается смысл, противоположный первоначальному значению, они весьма важны для общения в моей, подростковой, среде. Это подтверждается и тем, что жаргон видоизменяется со временем, но не исчезает совершенно.

В молодежном жаргоне, как в зеркале, отражается процесс изменений в обществе, в том числе процессы (снятие запретов, цензуры, усиление влияния языка преступного мира, расширение сферы устной неподготовленной речи) оказали влияние на молодежь, что сразу же нашло непосредственное отражение и в языке моего поколения.

Ряд жаргонизмов нынешние молодые люди воспринимают как свои, обычные общеупотребительные слова, не подозревая, что они пришли из «блатного» языка. Есть духовная, нравственная проблема, связанная с распространением жаргонизмов. Жаргон вымывает из нашей речи огромные пласты литературной лексики, обедняя речь, препятствуя интеллектуальному и творческому развитию личности: «Жаргон убивает мысль, отучает думать его рьяных поклонников» – справедливо пишет современный филолог Л.И.Скворцов.

Современный молодежный жаргон – структура достаточно сложная. Она включает в себя много подвидов: язык хиппи, геймеров, рэперов, компьютерщиков и др. Молодые люди стремятся к краткости, так как именно в этот период жизни стараются все делать быстрее, а значит, и говорить быстро.

Жаргонизмы делятся на подгруппы: школьный жаргон, фамильярный жаргон, жаргон с положительной и отрицательной окраской, слова и выражения с эмоциональным значением, оценочная лексика.

Школьный жаргон.

Носителями школьного жаргона являются исключительно представители молодого поколения – школьники. Поэтому школьный жаргон можно квалифицировать как корпоративный молодежный жаргон. Школьный жаргон включает в себя наименование:

1. Учебных предметов (матеша - математика, физра – физкультура и т.д.).

2. Школьных оценок (параша, пара – оценка «2», тройбан, трояк – оценка «3»).

3. Некоторых школьных помещений (столовка – столовая, тубзик – туалет и т.д.).

4. Отдельных работников школы (училка – учительница.).

5. Видов учебной деятельности (домашка - домашняя работа, контроша – контрольная работа).

Данную лексическую группу можно рассматривать в качестве «ядра» школьного жаргона. Большинство данной группы номинирует вполне определенных, конкретных людей, и уже поэтому не может быть актуально в целом. В остальном же указанные лексемы (словоформы) полностью соответствуют понятию жаргонизмов – они экспрессивны, менее фамильярны, реализуются лишь при внутригрупповом общении школьников.

Эмоциональные слова характеризуются тем, что, функционируя в речи, они не только выражают эмоциональное состояние говорящего человека, но и называют переживаемую им эмоцию.

Сюда в первую очередь относят некоторые типичные глаголы: балдеть, кайфовать (переживать приятные чувства, испытывать положительные эмоции), тащиться, торчать (испытывать наслаждение, удовольствие), опухнуть (поразиться, быть удивленным), фразеологические сочетания выпасть в осадок (быть удивленным, пораженным), быть на измене (быть крайне удивленным, сильно испуганным). В данном случае эмоции выражаются не конкретно, а в наиболее общем виде, как состояние психологического комфорта или, наоборот, дискомфорта.

Фамильярная лексика.

В употреблении жаргонизмов молодыми людьми старшего возраста также прослеживается тенденция использования фамильярной лексики по отношению к социально значимым явлениям, традиционно уважаемым в обществе: родителям (предки, черепа), умершим (трупаки) и самому факту смерти (ласты склеить – умереть).

Оценочная лексика.

Клевый – хороший, отличный; гнилой – плохой, отвратительный; мрачный – выделяющий отрицательную сторону – все это примеры оценочной лексики.

Оценочные эмотивы[1] типа бузовый, крутой, чумовой (нестандартный, неординарный, из ряда вон выходящий) получают положительную или отрицательную оценочную «привязку» согласно контексту.

Итак, жаргон – неотъемлемая часть человека в настоящее время. В тоже время он имеет как положительные, так и отрицательные качества:

+ отражает тенденции, важные для современного языка в целом;

+ изучение подобного языкового материала интересно и необходимо хотя бы потому,

что этот своеобразный «язык в языке» существует не только в устной, но и в

письменной речи, все чаще появляясь на страницах газет и журналов;

- вымывает из нашей речи огромные пласты литературной лексики, обедняя речь,

препятствуя интеллектуальному и творческому развитию личности;

+ язык открыт для инноваций и модернизаций;

- способность быстро реагировать на происходящие в обществе изменения появлением новых слов.

Я выяснил, что жаргонизмы делятся на несколько подгрупп, узнал этапы вхождения в лексику жаргонизмов, подробно разобрал эмоциональную взаимосвязь между молодежью и жаргонизмами.

Молодежный сленг появился не так давно, возник вместе с жаргоном как разновидность лексики, имеет размытые границы, часто пересекающиеся. Поэтому необходимо проследить за процессом образования молодежного сленга.

Судьба сленговых слов и выражений неодинакова: одни из них с течением времени настолько приживаются, что переходят в разряд общеупотребительных; другие существуют лишь какое- то время вместе со своими носителями; третьи сленговые слова и выражения так и остаются сленговыми на протяжении длительного времени и жизни многих поколений, никогда полностью не переходят в общеупотребительный язык, но в то же время и совсем не забываются.

Пути и способы образования молодежного сленга с английского языка весьма разнообразны, но все они сводятся к тому, чтобы приспособить английское слово к российской действительности и сделать его пригодным для постоянного использования.

Первой причиной столь быстрого появления новых слов в молодежном сленге является стремительное развитие жизни. Если заглянуть в многочисленные журналы, освещающие новинки рынка, то мы увидим, что практически каждую неделю появляются более или менее значимые явления. В условиях такой технологической революции каждое новое явление должно получить свое словесное обозначение, свое называние. А так как почти все они появляются в Америке и Европе, то, естественно, получаем его на доминирующем английском языке. Когда же об этом узнают в России, то для их подавляющего большинства не находится эквивалента в русском языке. И поэтому нам приходится использовать оригинальные термины. Английские названия все больше и больше наполняют русский язык.

Причина вторая – отсутствие в русском языке достаточно стандартизированного перевода значительного числа фирменных рекламных терминов. Это и повлекло за собой тенденцию к появлению такого числа молодежного сленга. Многие из существующих терминов достаточно громоздки и неудобны в ежедневном использовании. Возникает мощная тенденция к сокращению, упрощению слов.

Выделяются более 10 способов образования сленга, тем самым, подтверждая тезис о постоянном обновлении словарного состава сленга.

Имя существительное:

1. -ух (а) используется для образования слов с экспрессией грубости, пренебрежительности, ироничности: кличка – кликуха, спокойствие – спокуха, показ – показуха.

В качестве базовых, используются также основы прилагательных: черный – чернуха, веселый – веселуха.

2. –яр (а) образует экспрессивные модификационные существительные, имеющие грубовато – шутливый характер: нос – носяра, кот – котяра.

Словообразование глагола менее богато. В нем нет специфичных суффиксов.

Особенно активны производные с –ну, - ану, обозначающие мгновенность, однократность действия: тормознуть, лопухнуться, ломануться. Но основную роль играет префиксация. Приставки продуктивны и в литературной разговорной речи:

С – со значением удаления: слинять, свалить (уйти, уехать);

От – отвалить, откатиться, отгрести (лит. Отойти) ;

Второе место после суффиксации занимает такой способ как усечение.

С его помощью легко порождаются наименования разного рода, как правило, от многосложного слова: шиза – шизофрения; дембель – демобилизация;

Итак, цель моего исследования – определить, оправданно ли употребление в нашей речи иноязычных слов, прийти к выводу, какой должна быть молодежная лексика.

Под влиянием исторических, политических и экономических фактором англицизмы широко распространены в нашем языке. Значение заимствованных слов в современной жизни, полной новшеств, очень велико. В результате проведенного мною анализа, были сделаны следующие выводы:

1. Не следует так бездумно и повсеместно употреблять англицизмы, как это делает молодежь, так как это засоряет нашу речь.

2. С другой стороны не нужно полностью искоренять заимствованные слова, так как это исторически сложившийся факт, который нам не под силу изменить, потому что эти слова устойчиво вошли в наш лексикон, и порой сложно подобрать слово, столь тонко и полно, отражающее суть.

3. Молодежи необходимо больше читать художественной литературы, общаться не только друг с другом, но и с людьми старшего поколения.

Ряд слов, который не понятен половине учеников, говорит не только о незнании английского языка, а более того, о нежелании узнать смысл, делая акцент на русскую лексику.

Так какой же быть молодежной лексике? Я считаю, что она должна быть понятной подросткам, ведь это лексика для молодежи, а молодость так быстро проходит. Пусть молодежную лексику частично используют и взрослые, тогда взаимопонимание между ними станет лучше.

Приложение I

Приложение I I

Приложение I I I

|

|

12 лет |

13 лет |

14 лет |

15 лет |

16 лет |

|

дерюжка |

+ 0, -9 |

+ 10, -8 |

+ 8, -5 |

+ 2, -2 |

+ 5, -1 |

|

лайкать |

+ 3, -6 |

+ 12,-6 |

+ 13, -0 |

+ 4, -0 |

+ 6, -0 |

|

шпрехать |

+ 0, -9 |

+ 2, -16 |

+ 5, -8 |

+ 1, -3 |

+ 1, -5 |

|

свежачок |

+ 0,-9 |

+ 2, -16 |

+ 3, -10 |

+ 3, -1 |

+ 5, -1 |

|

бабки |

+ 6,-3 |

+ 16, -2 |

+ 13,-0 |

+ 4, -0 |

+ 6, -0 |

Скачано с www.znanio.ru

[1] Эмотив - слово или фразеосочетания, используемое для выражения эмоционального отношения/состояние говорящего.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.