ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА г. ГОЛОВКИ

ПЛАН - КОНСПЕКТ

ОТКРЫТОГО УРОКА

По предмету: История искусств

На тему: «Искусство периода Октябрьской революции. Агитационно-массовое искусство»

Преподаватель: Миронова Н.А.

ГОРЛОВКА 2018

Дата проведения урока: 18.11.2018г.

Класс: 6 В

Цели урока:

Образовательные:

· знакомство учащихся с русским искусством;

· формирование представления об истории развития искусства периода Октябрьской революции, а также особенностями агитационно-массового искусства.

Развивающие:

· развитие творческой фантазии, понимание поэтичности создания декоративной работы;

Воспитательные:

· создание условий для формирования эстетического вкуса.

· Оборудование: презентация «Советское искусство», компьютер.

Задачи урока:

· Образовательные – познакомить учащихся со стилем и культурой изучаемого периода, научить выделять данный стиль из других стилей, выявлять его особенности в различных проявлениях жизни, учить составлять из полученных раннее знаний по другим предметам целостную историческую картину, использовать приобретенные знания для расширения кругозора;

· Развивающие - способствовать формированию познавательного интереса, эстетической активности обучаемых, побуждать к развитию связной, логичной, красивой речи на примерах художественной критики, высказыванию собственных суждений, обогащать словарный запас;

· Воспитательные - воспитывать эстетический вкус, способность и желание к самообразованию.

Содержание урока

1. Организационный момент. Подготовительный этап. Сообщение темы урока……………………………………………………5 мин

2. Формирование знаний………………………………………10 мин

2.1. Особенности искусства периода Октябрьской революции……………………………….……………………15 мин

2.2. Особенности и характеристики агитационно-массового искусства………………………………………………………10 мин

3. Логическое завершение урока. Игра вопрос-ответ………….5 мин

Предварительная подготовка: подбор репродукции и слайдов, музыкальных фрагментов, эпиграфа; отбор материала для урока.

Возможная личностно-значимая проблема: научиться погружаться в другое время, вживаться в образ человека изучаемой эпохи, рассуждать с его точки зрения и представлять атмосферу иного времени уметь чувствовать связь эпох и поколений через предметный мир и произведения искусства.

Планируемые результаты изучения материала: учащиеся выявляют уровень знаний по предыдущему материалу, продолжают работу по формированию адекватных культурно-исторических понятий, создают личностный образ изучаемого периода.

Методы обучения и формы организации учебной деятельности: иллюстративно-репродуктивный, частично поисковый, проблемный. Форма урока: комбинированный урок.

Развитие умений учащихся: ознакомление и анализ произведений искусства помогают реконструировать многомерный и противоречивый образ эпохи: дают возможность увидеть, что искусство – один из путей воздействия на общественное сознание. Погружение в мир искусства способствует развитию специфических навыков, необходимых грамотному читателю, слушателю, зрителю. Историко-культурный материал способствует формированию собственного мнения, выработке личностного отношения культурному наследию региона. Учащиеся воспроизводят известный историко-культурный материал, анализируют изученное, сравнивают, актуализируют знания. Развивается воображение, способности эмоционально-ценностному восприятию, креативность. Также развиваются умения анализировать и интерпретировать информацию, анализировать и оценивать собственные знания.

Основные понятия и термины: фарфор, агитация, авангардизм, абстракционизм, «передовой отряд», АХРР, ОСТ, ОМХ.

Ход урока

1. Подготовительный этап. Сообщение темы урока

Организационный момент:

Творенье может пережить творца:

Творец уйдёт, природой побеждённый,

Однако, образ им запечатлённый

Веками будет согревать сердца.

Я тысячами душ живу в сердцах

Всех любящих, и, значит, я не прах,

И смертное меня не тронет тленье.

Так сказал об

искусстве великий Микеланджело.

20 век стал для России веком революций и больших перемен не только

в экономической и политической жизни. В искусстве тоже меняются идеалы,

ломаются стереотипы.

2. Формирование знаний

В стране назревает революционная ситуация, одна за другой происходят революции – февральская, а затем и октябрьская. К власти приходит правительство большевиков, намечаются большие перемены в экономике, политике, культуре и искусстве. Направление в искусстве, в переводе на русский «передовой отряд», отличительной чертой которого является отказ от норм классического изображения. (Авангардизм). Направление в искусстве 20 века, для которого характерны отказ от изображения реальных объектов, обобщение или полный отказ от формы, беспредметные композиции, эксперименты с цветом. (Абстракционизм)

В архитектуре

преобладает стиль, для которого характерно создание

простых, логичных и функциональных конструкций – конструктивизм. На

экране – наиболее яркие примеры построек в этом стиле (клуб им. Зуева,

архитектор И.Голосов; здание «Известий», скульпторы Г. Бархин, М. Бархин)

Эти постройки отличаются чёткими, рациональными формами, лишены декора

и сведены к простым стереометрическим фигурам (куб, параллелепипед,

цилиндр). Скульптура в эти годы осваивала новые темы и сюжеты, отвечавшие потребностям

времени. Выдающимся мастером тех лет был И. Шадр, автор композиций «Рабочий»,

«Сеятель», «Крестьянин», «Красноармеец». В знаменитой скульптуре «Булыжник –

оружие пролетариата» создан революционно- романтический образ, в котором

сочетаются индивидуальные и типичные черты. В 20-е годы начинает творить

талантливая Вера Мухина, тяготеющая к монументальным образам («Пламя

революции»). Художественные изыскания продолжаются и в

изобразительном искусстве. Появляются новые общества, объединяющие художников

разных

направлений живописи: АХРР (ассоциация художников революционной России)

1922-1932гг. ОСТ (общество станковистов) 1925-1932гг. «4 искусства»

1924-1931гг. ОМХ (общество московских художников) 1927-1931гг.

Одним из

ярчайших представителей АХРР стал Митрофан Греков, сын

казака, окончивший художественное училище. Участник 1-й Мировой

войны, в 1920 году он вступил добровольцем в Красную Армию, служил в Конной

армии, является основоположником советской батальной живописи, автор более 300

картин. «Тачанка» - одна из лучших работ М.Грекова. Пулемётная тачанка

была грозной «боевой колесницей» в годы гражданской войны. Картина запечатлела

для потомков мгновение жаркого боя – рвущаяся вперёд

четвёрка разгорячённых коней, горящие отвагой глаза пулемётчика. После революции

активно развивается киноискусство «Из всех искусств важнейшим для нас является

кино», - звучит лозунгом на всю страну.

Сегодня на уроке звучали имена великих людей, которые работали в разных жанрах искусства. Но всех их объединяет одно – любовь к своей Родине. Ф.Тютчев очень давно сказал:

«Поэтом можешь ты не быть,

Но гражданином быть – обязан!».

Человек может не иметь особых талантов в искусстве, но каждый рождается гражданином своей страны. Это значит: должен знать её историю, уважать её традиции, ценить и беречь её настоящее. Любовь к своей Родине – вот главный талант каждого человека!

2.1. Особенности искусства периода Октябрьской революции.

Накануне революции 1917 года.

XX век наступил и шел беспристрастно и неумолимо своим ходом, отмечая грандиозные события, сотрясающие не просто отдельные страны, но весь мир. Европа мечтала увидеть «небо в алмазах», а сама «стояла у бездны черной на краю», самым известным олицетворением которой стал «Черный квадрат» Малевича — икона нового времени. Но вместе с тем, переломные и трагические годы стали временем расцвета искусств накануне Первой Мировой. В России так горячо любимый сегодня авангард, подаривший миру выдающихся мастеров в то время не был признан и популярен в художественной среде, визитной карточкой времени с начала века стал ар-нуво, в России известный более как модерн. Сегодня мы отчетливо понимаем, как прекрасные образы стиля, захватившего художественный и архитектурный мир контрастировали настроениям, волнениям и опасениям российских столиц — «В Петрограде — восстание!», «в Москве — революция!» Да и война не находила отражения в произведениях искусства. Тогда современники охарактеризовали атмосферу времени как «Пир во время чумы». Контрасты жизни, экономическая и политическая сумятица, будто обостряли нерв и чувственность художественной среды, активизировали проявления творческой устремленности к изображению «прекрасного», красоты мира, легкости бытия. Искусство становилось отчужденным от жизни. Но это не значит, что художники пребывали в счастливой отрешенности. Душевное беспокойство, смятение духа испытывали большинство мастеров, оставивших воспоминания и мысли о своем времени.

Мне интересно узнать как эпоха и общество влияют на становление художника, как изменяется его искусство в связи с событиями, происходящими вокруг него. Как изменяется сама художественная жизнь, в зависимости от происходящих событий.

Канун революции 17 года.

В Москве и Петрограде художественная жизнь не замирает. Наоборот, выставки сменяют друг друга. Персональные и групповые различных художественных объединений — «Мир искусства», «Товарищество передвижных художественных выставок», «Союз русских художников», «Бубновый валет». Но посетителей из числа широкой публики немного и уровень критикуют. И тем не менее, такого количества выставок, как в начале 1917 года в Москве не наблюдали многие годы. После закрытия в Москве экспозиции ехали в Петроград. Характер такой художественной жизни можно было бы назвать салонным, — отмечали критики, так как наблюдали дробление мастеров на отдельные общества и кружки и считали, что солидные объединения, существовавшие десятки лет, уже не выражали основных направлений русского искусства. А любители искусства, будто охваченные лихорадкой коллекционирования, покупали, по словам свидетелей, даже то, что еще не успели повесить на выставочной площадке. Вкладывали в искусство неразборчиво, напоминали суету на бирже, а газеты пестрили отчетами с распродаж художественных произведений или писали о том, как поднялись цены на картины, в сравнении с предыдущими годами. В это время особенную популярность приобретают аукционы. Произведения искусства все больше становятся товаром, все меньше отражают время и события. Ждали выставку в Москве «Весенний салон», которая бы представила все художественные сообщества и все течения искусства. И такая особенность также указывала на депрессию в художественном мире.

Но не все одинаково относились к происходящему и оценивали свою роль в искусстве. Евгений Лансере стремился к тому, чтобы увидеть войну своими глазами, с тем, чтобы отчетливее отразить ее в творчестве (в 1914—1915 годах Лансере — военный художник-корреспондент на Кавказском фронте во время Первой мировой войны). А по словам другого выдающегося мастера Мстислава Добужинского, в его любимом городе Петербурге его как художника интересовали не столько «общепризнанные красоты, сколько детали «изнанки» — закоулки, дворы и тому подобное».

Одной из самых заметных экспозиций нового сезона 1917 года стала выставка скульптора Коненкова — мастер с первых лет творчества отличался особенной смелостью образных решений. В свое время дипломная работа скульптора «Самсон, разрывающий узы» показалась слишком революционной и по распоряжению чиновников Академии художеств была уничтожена. Так события революции 1905 года, заставшие Конёнкова в Москве помогли родится циклу портретов участников боёв на Пресне («Рабочий-боевик 1905 года Иван Чуркин»). Войне Сергей Коненков посвятил свою работу «Раненая», созданную в 1916 году. Кузьма Петров-Водкин написал в том же году «На линии огня», а Илья Репин «В атаку с сестрой», 44-ая ТПХВ, 1916 г..

Скульптор Иван Шадр, искавший пути создания монументальной реалистической скульптуры, в 1910—1930-х годах создал монументальные работы, большинство которых были посвящены преимущественно жертвам Первой мировой войны. Накануне революции он создает проект «Памятника Мировому страданию» (1916 г.), который позднее преобразовался в ещё более грандиозный проект «Памятника человечеству».

Вера Мухина в это время создает композицию «Пьета» (также 1916 г.), в которой изобразила мать, оплакивающую своего сына, погибшего на войне. Примечательно, что женщина одета как сестра милосердия, и этот образ неслучаен. Во время войны Вера Мухина работала сестрой в одном из московских госпиталей и на себе испытала все тяготы военного времени.

Чуть забегая вперед,

скажем, что Вера Мухина одним из первых советских ваятелей начала работать над

образами новых героев — борцов Октябрьской революции.

Скульптор Сергей Меркуров также в первые годы советской власти начал выполнять

заказы нового государства. Из монографии «История советского искусства»,

изданного в 1965 году Научно-исследовательским институтом теории и истории

изобразительных искусств и Академией художеств СССР известно мнение, что в

царской России творчество мастера не находило признания, и лишь Октябрьская

революция сделала его востребованным и известным. Но Меркуров и не жил в России

до 1907 года, учась сначала в Швейцарии в Цюрихском университете, затем в

Мюнхенской Академии и как скульптор он формировался в Париже, испытывая влияние

француза О. Родена и бельгийца К. Менье, что нашло отражение в его собственных

работах. В Москве Меркуров начал работать только в 1910 году. Когда в апреле

1918 года советской властью был принят декрет «О памятниках республики», а чуть

позднее утвержден список имён исторических деятелей, монументы которых

надлежало установить в городах России, в мастерской Меркурова уже стояли две

готовые гранитные композиции из этого списка — Ф. М. Достоевского, выполненная

в 1914 году по заказу миллионера Шарова, и Л. Н. Толстого, выполненная в 1912

году.

Надо заметить, что печатная графика этого сложного для страны предреволюционного периода отличалась особенным «патриотизмом», когда художники пытались изобразить фронтовой быт Первой Мировой как идиллическую картину, иллюстрируя подвиги и романтический героизм в нехарактерных для ужасных реалий войны иллюстрациях. Их публиковали журналы «Нива», «Искры», «Огонек». Но художники, побывавшие на фронте, склонялись к тому, что их миссией является изображение реальных картин войны, рождающих отношение к ней, как к ужаснейшей катастрофе, возбуждающее возмущение и протест. Но таких работ было немного. Тем более ценны они как памятники выдающихся мастеров своему времени, актуальные и сегодня, непревзойденные в оценке художником эпохи.

Революции,

1917 год.

«А какое счастье нам выпало в жизни. Все еще не верится… Какое счастье» — пишет

«главный провозвестника соцреализма» (по Вольфу) Илья Репин о свершившейся

революции, как и многие художники, воспринявший с энтузиазмом происходящее

событие. Это еще февральская революция. Октябрьская только близится. Но

художники уже встали перед необходимостью поисков путей взаимоотношений с новой

властью. Возлагали надежды на проект создания Министерства изящных искусств, которое

бы решало вопросы художественной жизни и содействовало развитию искусства.

В Петрограде работает

«Союз деятелей искусств». Мастера мечтают о создании Всероссийского союза

деятелей искусств.

В Москве роль союза, объединяющего всех деятелей изобразительного искусства,

исполнял Совет художественных организаций Москвы, в который входили члены

разных объединений, в том числе «Союза русских художников» и «Бубнового валета»

— в президиуме Коровин, Лентулов, Машков, Якулов, Мильман, Павлинов, Васнецов.

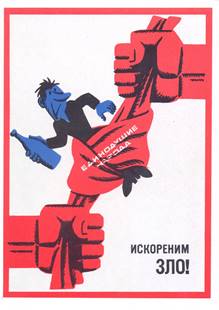

Начинается новая художественная жизнь в сложнейшей обстановке, с новыми ориентирами, эталонами, идеологией. «Тыл победил династию, фронт победит врага» — это журнал «Искры» разместил иллюстрацию политической обстановки художника Мартынова. Огромную роль в то время играет искусство плаката, печатной графики. Художественная агитация — оружие, говорящее языком образов и лозунгов. Искусство обретает новые черты и особенности, выходит на улицы, вливается в общественную жизнь, откликается на события времени, становится более театрализованным.

Именно тогда, после февральской, могло начаться время идеологических государственных заказов, когда возросла бы актуальность, например, всероссийских конкурсов, популяризирующих достижения революции. Но мастера еще не были к этому готовы, да и время не способствовало творческому подъему. До октябрьской революции немногие планы художественной жизни страны удалось реализовать. Пока наметилось направление — искусство обращалось к массам, при газете «Правда» возникло «Общество пролетарский искусств», но созданные новой властью общества и союзы были разрознены, и их несогласие в общих вопросах не позволяло вести практическую деятельность или очень усложняло ее. Накануне октябрьской революции наступила «художественная разруха». Была создана комиссия по охране памятников, с целью сохранить художественные достояния, не дать возможность их вывоза за границу.

Многие художники начали иначе оценивать события, энтузиазм и эйфория от перемен прошли. Некоторые, как Александр Бенуа стремятся оградится от «назревающей войны классов», жить только в лоне искусства. Но уже на следующий день после взятия «Зимнего Дворца» к Александру Бенуа большевики пришли с заданием по ограждению и сохранению художественных сокровищ. (Позднее в 1918 г. Бенуа возглавил Картинную галерею Эрмитажа, издал её новый каталог, продолжал работу как книжный и театральный художник и режиссер, в частности работал над постановкой и оформлением спектаклей БДТ).

После революции. Новая художественная жизнь.

Новая власть решала вопросы объединения представителей искусства и творчества и культурная жизнь Москвы и Петербурга вновь оживилась. В газете «Правда» возникает отдел политической картикатуры, выходят новые сатирические журналы. В Москве появляется «Кафе поэтов». Но выставочная жизнь по-прежнему тиха и неприметна. В появившийся «Газете футуристов» в 1918 году появляется «Декрет № 1! о демократизации искусства. Образной иллюстрацией намерений является лозунг «Искусство принадлежит народу». Начинается эпоха журнальной графики, монументальной скульптуры, плаката, декоративного искусства, начинается деятельность Пролеткульта — массовой культурно-просветительской и литературно-художественной организации пролетарской самодеятельности при Наркомате просвещения, существовавшей с 1917 по 1932 год.

Разрушалась некая элитарность искусства, оно было призвано стать демократичным, народным, доступным для понимания. Вместе с тем, оно становилось социальным заказом, средства пропаганды. Но также революция открыла массам широкие возможности для приобщения к искусству и творчеству. Все более демократичным становился состав читателей, зрителей, слушателей, да и самих творцов, художников.

Период с 1917 года по 1921 год — время рождения и первых шагов советского изобразительного искусства. Создавались первые государственные учреждения искусств. Новое искусство отражало реалистически советскую действительность, было неразрывно связано с народом, выражало идеи революции. В этот период были созданы первые произведения и станковой живописи и графики, проникнутые пафосом строительства новой жизни. Рождалось искусство социалистического реализма, главенствующего впоследствии долгие годы и единственного признанного официальным направлением.

Несколько позднее появляется Ассоциация художников революции, стимулом для создания которой послужила речь, произнесённая Павлом Радимовым, последним главой Товарищества передвижников на последней, 47-й выставке товарищества, проходившей в 1922 году в Доме работников просвещения и искусств в Леонтьевском переулке в Москве. Эта речь на закрытии выставки называлась «Об отражении быта в искусстве» и ставила реализм поздних передвижников в образец для воплощения «сегодняшнего дня: быта Красной Армии, быта рабочих, крестьянства, деятелей революции и героев труда, понятный народным массам».

Ассоциация художников революции — крупное объединение советских художников, графиков и скульпторов, являвшееся благодаря поддержке государства, самой многочисленной и мощной из творческих групп 1920-х годов. Основана в 1922 году, распущена в 1932 и явилась предтечей единого Союза художников СССР.

Должно ли искусство быть понятным? красивым? правдоподобным? Должно ли искусство отражать действительность? Должно ли искусство отражать время и характер эпохи? На эти основные вопросы искусства возможно найти ответ, рассматривая роль художников в государственной и общественной жизни, их взаимоотношения с властью и взаимоотношения между собой, между союзами и объединениями. Полагаю, что деятельность художника, несмотря на то, что профессию его принято называть «свободной», его успех и продвижение творчества зависят от многих внешних обстоятельств, среди которых общественное признание играет не последнюю роль, но далеко не главную, как показывают время и история искусств. Вместе с тем, можно сказать, что если на формирование художника как мастера и его творческий путь внешние обстоятельства влияют в меньшей степени, то художественная жизнь, культура популяризации искусства среди широкой публики полностью зависит от государственных и общественных установок.

2.2. Особенности и характеристики агитационно-массового искусства.

Агитационное искусство — древнее, как сам Рим, где оно появилось впервые. И задиристое — как Французская буржуазная революция, где едва ли не каждый герой был удостоен памятника. ХХ век принес с собой новую агитационную волну. «Искусство в массы». Практическую сторону одного из любимых лозунгов советской эпохи рассматриваем с Натальей Летниковой.

В 1918 году вышел Декрет «О памятниках республики». Страна лицезрела своих героев в бронзе и гипсе: вожди, военные, деятели культуры. Ваяли даже булыжник — орудие пролетариата. Монументальное и уникальное — знаменитые «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной, побывавшие в Париже и ставшие символом эпохи. И массовое — «Девушка с веслом» Ромуальда Иодко, что создавалась для водного стадиона «Динамо», а в гипсовых копиях украсила парки страны.

На стыке скульптуры и архитектуры. ВДНХ. Хозяйственные достижения стали содержанием величественной архитектурной формы. Здания в стиле «сталинский ампир» украшали орнаментами архитекторы из союзных республик. Театр — и тот получает форму пятиконечной звезды. Но время масштабных строек и глобальных задач оставило самый громкий проект под сукном. Дворец Советов построен так и не был, но разошелся по столице советскими готическими замками — сталинскими высотками.

Визитной карточкой страны становится огромное мозаичное панно. «Карта индустриализации СССР» из драгоценных и полудрагоценных камней в 27 квадратных метров получила Гран-при Всемирной выставки искусств в Париже. Само искусство мозаики шагнуло за порог дворцов на улицы. Вместо яшмы и лазурита — смальта. Строятся целые заводы по производству цветных стеклышек и мозаичное искусство становится повседневностью: украшают кинотеатры, метро и даже жилые дома.

В буфетах и на кухнях появляется посуда особого стиля — агитфарфор. Идея не новая. Коронации и юбилеи, войны и революции. Исторические события на тарелках появлялись не одно столетие. В 20-е годы ХХ века чашки-агитки отправляются на экспорт и «берут в плен» французскую столицу. По просьбе западных коллекционеров выставку советской идейной посуды повторяют дважды. Первую партию фарфора для международной премьеры отбирал на Петроградском заводе сам Горький.

«Серп и молот»… в качестве принта на тканях Ивановской мануфактуры. Ситец, сатин и креп, покрытые шестеренками, силуэтами фабрик, лампочками и колосьями. Тканевая пропаганда — прямой путь к массовому потребителю. Понимание текущего момента сделало Иваново третьей пролетарской столицей. К пятой годовщине Октябрьской революции выпускают платки под девизом «Вся власть Советам!». С ситцевой трибуны звучат самые актуальные лозунги того времени — «Пятилетку в четыре года!».

Живопись на скорую руку. Броские, емкие, актуальные агитплакаты стали требованием времени. «Не болтай!» — как руководство к действию; или демонстрация растущего благосостояния: «Накопил и машину купил». Политический плакат, основанный на традициях русской графики — явление в художественной пропаганде. Как и праздничное оформление городов, за которое брались даже известные художники. Как Марк Шагал, который будучи комиссаром искусств оформлял Витебск к революционным праздникам.

Тройки и хороводы на лаковых шкатулках дополнили новые сюжеты. Тачанки с пулеметами, почетный караул и художественно представленные будни красноармейцев помогли удержать промысел. Палехские иконописцы после революции остались не у дел. Пришлось перенимать опыт у соседей — федоскинцев. Так и появились шкатулки на стыке иконописи, былинной сказочности и соцреализма — «чудо, рожденное революцией».

3. Выводы (учащиеся делают вместе с учителем):

- В начале 20 века

в России произошла переоценка ценностей. Это была

эпоха большого творческого подъёма. Советская культура – один из

наиболее интересных периодов в истории искусства России, ведь именно в

этот период появилось множество произведений искусств, замечательных

песен, зародилось звуковое кино.

Рефлексия.

- Что нового узнали на уроке?

- Какие вопросы возникли в конце урока?

Итог урока.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.