«ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СНОУБОРДИСТОВ»

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

|

Введение……………………………………………………………………….. |

3 |

|

Глава 1.Литературный обзор………………………………………………… |

6 |

|

1.1.Физическая подготовка сноубордистов. Состояние проблемы в педагогической теории и практике……………………………................ |

6 |

|

1.2.Педагогический контроль физической подготовленности сноубордистов……………………………………………………................. |

12 |

|

Глава 2. Цель, задачи, методы и организация исследования………………. |

20 |

|

2.2.Методы исследования…………………………………………………… |

20 |

|

2.3.Организация исследования………………………………………........... |

22 |

|

Глава 3.Результаты исследования и их обсуждение……………………….. |

23 |

|

3.1.Иследования структуры физических качеств, их комплексность……. |

23 |

|

3.2.Взаимосвязь показателей физической подготовленности со спортивным результатом у высококвалифицированных сноубордистов……………………………………………………………... |

31 |

|

Выводы………………………………………………………………………… |

38 |

|

Практические рекомендации………………………………………………… |

40 |

|

Библиография……………...………………………………………………….. |

41 |

|

Приложения…………………………………………………………………… |

48 |

|

Введение |

|

Актуальность исследования. Сноуборд – это молодой и динамично развивающийся олимпийский вид спорта. Он зародился в США около сорока лет назад. В России появился не так давно, в короткие сроки стал популярным среди многих молодых людей. На данный момент в программе Олимпийских игр разыгрываются комплекты медалей по пяти дисциплинам сноуборда: сноубордкросс, параллельный гигантский слалом, параллельный слалом, слоуп-стайл и хаф-пайп. В России открываются детские спортивные школы по сноуборду, всё больше детей желают заниматься этим экстремальным видом спорта. На протяжении четырёх десятилетий этот вид спорта совершенствуется, изобретаются новые технические трюки, меняются правила соревнований, но так и не выявлены ведущие физические качества сноубордиста. Обычно сноуборд приравнивают к горным лыжам, т.к. динамика движений несколько похожа. Принято считать, что по характеру выполняемых движений сноуборд как и горные лыжи относится к ациклическим упражнениям. С точки зрения воздействия на организм его относят к видам деятельности с субмаксимальной интенсивностью, предъявляющих высокие требования к развитию скоростно-силовых качеств, а также ловкости, двигательной реакции и скоростной выносливости (В. М. Волков, 1983; Ю. В. Адамов, 1985). Сноубордистов отличает хорошая подвижность нервных процессов, значительный уровень развития двигательных качеств; высокосовершенная деятельность анализаторов, в первую очередь вестибулярного, зрительного, двигательного (Ж. Жубер, 1990). |

Отличительной особенностью сноуборда является высокая интенсивность спуска, бесконтактная борьба с соперником на протяжении всей трассы, высокая координация для баланса на одном канту (а не двух, как на лыжах). Во время спуска на спортсмена воздействуют ускорения, колебания барометрического давления.

Двигательная деятельность сноубордистов обычно происходит в условиях среднегорья. Все это влияет на изменения вегетативных систем организма. Все это объясняет специфику и особенности тренировки сноубордистов как в годичной подготовке, так и на отдельных ее этапах (В. М. Волков, 1983; В. К. Бальсевич, 2000).

Заметим, что на сегодняшний день в России нет ни одного научного труда по сноуборду, в частности о его дисциплинах. Это можно объяснить только тем, что сноуборд как вид спорта начал развиваться в России относительно недавно, а зарубежные специалисты не очень торопятся выпускать пособия по обучению. СШОР по сноуборду в Москве появилась не так давно. Секция была открыта в горнолыжной школе. Вступительные и аттестационные нормативы принимались по горнолыжной системе. Прошло несколько лет, а тесты для сноубордистов так и не придумали.

Физическая подготовленность сноубордистов является ведущим фактором, определяющим успешность спортивного совершенствования на начальном этапе спортивной подготовки, а также на последующих его этапах. Одной из важнейших задач в сноуборде является развитие основных (ведущих) качеств, от которых зависит успех выступления сноубордиста в соревнованиях.

Для оценки этих качеств в сноуборде используются контрольные упражнения (тесты), которые разработаны для горнолыжников. Однако, существующие подборки упражнений не обоснованы и являются в основном итогом практической работы их создателей. Поэтому полученные данные могут быть ненадежными и вводить в заблуждение.

Цель – исследование ведущих качеств в структуре физической подготовленности сноубордистов.

Объект исследования – физическая подготовка сноубордистов.

Предмет исследования – характеристика физической подготовленности сноубордистов высокой спортивной квалификации.

Гипотеза исследования – предполагалось, что в структуре физической подготовленности сноубордистов ведущими качествами является: координационные способности и скоростно-силовые способности.

Научная новизна исследования заключается в выявлении ведущих физических качеств у высококвалифицированных сноубордистов.

Практическая значимость – выявление ведущих физических качеств у сноубордистов позволит более грамотно строить тренировочный процесс, и развивать в большей степени те качества, которые превалируют в сноуборде.

Глава 1. Литературный обзор

1.1.Физическая подготовка сноубордистов. Состояние проблемы в педагогической теории и практике

«Двигательные действия спортсмена - сноубордиста требуют определенного уровня физических качеств как отдельных сторон его двигательных возможностей. Совершенно ясно, что если в условиях соревнований просто “простоять на доске”, во время спуска по трассе, то это не принесет успеха. Современная спортивная техника сноубордиста требует высокоразвитого чувства равновесия, большой силы ног, специальной выносливости, мгновенного реагирования на возникающие препятствия и т.д. выполнение многих технических приемов на большой скорости, леденистому снегу, крутом склоне невозможно без высокого уровня двигательных качеств» (Ж. Жубер, 1974, 1990).

По мнению специалистов качества, которыми должен обладать спортсмен, следующие:

- мощность - мышечная сила и суставная прочность, достаточные для собственного веса;

- мышечная подвижность, которая в сочетании с мощностью позволяет развить максимальную скорость исполнения движения;

- максимальная физическая выносливость при интенсивной работе продолжительностью от 15 до 90 секунд;

- общая выносливость, позволяющая при благоприятном стечении обстоятельств выполнять большие тренировочные нагрузки;

-неприхотливость, стойкость при любом испытании, позволяющие сопротивляться холоду, непогоде, терпеть боль при ударах и травмах, переносить недомогания и болезни (А. Зайлер, 1957; В. Д. Евстратов [и др.], 1989).

Отмечено что "физическая подготовка представляет собой воспитание физических качеств, способностей, необходимых в спортивной деятельности" (Ю. В. Верхошанский,2015). Разделяют физическую подготовку, как и все стороны подготовки, на общую и специальную.

Специальная физическая подготовка (СФП) спортсмена предусматривает воспитание двигательных навыков, отвечающих непосредственным требованиям сноуборда (координация, скоростно-силовые качества и др.). Общая физическая подготовка (ОФП) предусматривает разностороннее воспитание двигательных навыков, умений, которые неспецифичны для сноуборда, но развитие которых прямо или косвенно влияет на успех в избранной спортивной деятельности.

Физическая подготовленность - это возможности функциональных систем организма. Она отражает необходимый уровень развития тех физических качеств, от которых зависит соревновательный успех в определенном виде спорта (В. Н. Платонов, 1980, 1984, 1986, 2010).

Предлагают обратить внимание на воспитание всех физических качеств у сноубордистов: сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость.

СИЛА - способность человека преодолевать сопротивление с помощью мышечных усилий (Л. П. Матвеев, 1991, 2003). Необходимо учитывать, что простое увеличение физиологического поперечника мышц не дает должного эффекта: абсолютная сила мышц в данном случае увеличивается, но она не будет приспосабливаться к динамической работе, характерной для деятельности спортсмена. Чтобы добиться высоких достижений, сноубордист должен повышать показатели развития тех мышечных групп, которые типичны для данного вида спорта.

ВЫНОСЛИВОСТЬ - качество, обеспечивающее возможность совершать работу максимально длительное время, сохраняя определённый уровень работоспособности (В. Н. Платонов, 1984). Но в сноуборде прохождение дистанций не требует длительного времени. Тренируя сноубордистов, необходимо заботиться о специфичном воспитании выносливости. Следует обратить внимание на воспитание качеств общей и специальной (скоростной) выносливости.

Скоростная выносливость в основном воспитывается в процессе многократных повторений упражнений основного вида специализации спортсмена, т.е. при прохождении трасс слалома и слалома-гиганта.

БЫСТРОТА - двигательное качество, воспитание которого позволяет человеку совершать двигательные акты в более короткие интервалы времени, т.е. способность выполнять движения с большой скоростью (В. П. Филин, 1974). Проявление быстроты в конкретных условиях зависит от ряда факторов (силы, гибкости, экономичности движений), поэтому помимо воспитания непосредственно скорости движений следует применять специальные упражнения, направленные на совершенствование тех способностей, от которых зависит скорость выполнения технических приёмов.

ЛОВКОСТЬ - сложное комплексное качество, не имеющее единого критерия оценки. Ловкость определяют, во-первых, как способность овладевать новыми движениями и, во-вторых, как способность быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки (Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов, 2009).

Понятно, что эти качества играют большую роль в достижении высоких результатов в сноуборде, где так важна точность и координация движений. Вот почему на всех этапах подготовки спортсмена воспитанию ловкости необходимо уделять особое внимание.

ГИБКОСТЬ - способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой. Качество это зависит от степени подвижности в суставах (Ж.К. Холодов, В. С. Кузнецов, 2009). Гибкость должна проявляться как в статических позах, так и при активном выполнении движений в результате мышечных усилий и в пассивных движениях, выполняемых с помощью, скажем, партнера. Создавая как бы запас гибкости, сноубордист получает возможность выполнять движения с большой быстротой и силой.

Значение физической подготовки сложно переоценить. Это фундамент дальнейших успехов любого спортсмена, в том числе и сноубордиста.

Встречается следующая характеристика горных лыж, но по специфике она подходит и для сноуборда: «Двигательная деятельность горнолыжника (сноубордиста) очень сложна по координации и поэтому требует большой слаженности, уравновешенности и подвижности нервных процессов.

Большую роль в двигательной деятельности (сноубордиста) играют также импульсы от вестибулярного аппарата. Он принимает участие в обеспечении равновесия тела при угловых и линейных ускорениях. При выполнении работы скелетные мышцы производят большую по мощности, но относительно кратковременную динамическую скоростно-силовую работу. Часть мышц выполняет значительные статические напряжения, необходимые для сохранения нужного положения тела» (В.А. Зырянов, 1970).

Представляет интерес характеристика одного из самых сильных сноубордистов мира Зигфрида Грабнера. Среди прочих качеств у Грабнера выделяют необыкновенное чутье трассы, чувство траектории и режима поворотов, глазомер и быстрота реакции. Высокие атлетические качества позволяют проходить трассу в самом быстром темпе, особенно последнюю четверть дистанции. Его превосходство особенно проявляется на крутых склонах и сложных трассах, где требуется большая физическая сила и выносливость.

Известные российские специалисты считают важными следующие качества: сноубордист должен обладать взрывной силой, молниеносной реакцией на изменение ситуации, иметь хорошо развитые мышцы и гибкие суставы, быть координированным, обладать обостренным чувством равновесия, самообладанием, уметь нервно раскрепощаться. У сноубордиста должна быть хорошо развита зрительная память, чтобы перед стартом помнить расположение ворот, состояние снега на различных участках (В. П. Чередова, 1954; С. И. Ялакас, 1973; Ю. И. Смирнов, Ю. А. Дельвер, 1978; В.С. Преображенский, 1985).

А.Ф. Лисовский [и др.] (2002) считают, что систематически и упорно тренирующиеся спортсмены должны обладать такими качествами, как быстрота выполнения приемов скольжения в повороте, чутье в выборе способа преодоления определенного препятствия или прохождения сложного участка, суставная чувствительность, сила мышц, необходимая для удержания той или иной стойки в трудных условиях. (А.Ф. Лисовский, Н.И. Лисовская, Ю. Ф. Барков, 2002).

Двигательная деятельность сноубордиста характеризуется высокими нагрузками при спусках по трассам с максимальной скоростью. Это требует высокого уровня развития силы, ловкости, выносливости, чувства равновесия, быстроты реакции. При высокой скорости спуска (50-80 км/ч) спортсмен испытывает значительные перегрузки, поэтому необходима тщательная тренированность специфических групп мышц, особенно нижних конечностей (Ж. Моруа, О. Боннэ, 1978; Л. И. Орехов, П. А. Дельвер, 1985; А.Ф. Лисовский, Н.И. Лисовская, 1988).

Таким образом, можно констатировать, что физическая подготовка – важная сторона спортивного мастерства сноубордиста.

Специфическая деятельность спортсмена - сноубордиста в значительной степени определяется его двигательными возможностями, которые в целом определяются понятием “моторика”. Отдельные стороны двигательных возможностей спортсмена принято называть физическими качествами (Ж. Жубер, Ж. Вюарне, 1959).

В соответствии со специфическими требованиями, предъявляемыми к сноубордистам, их двигательные качества должны иметь какие-то особенности. Эти особенности являются дискриминантными (отличительными) и в первую очередь должны контролироваться и развиваться (В. П. Чередова, 1954; С.И. Ялакас, 1973).

При выявлении этих качеств, ведущих по отношению к другим, необходимо дать ответ на вопрос: какие качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость) и в какой степени требуют обязательного и систематического воспитания в процессе тренировочной работы со сноубордистами.

Был проведен биомеханический анализ двигательных актов при выполнении поворота, в котором были выделены две основные фазы:

а) от начала поворота до эффективного разгибания;

б) от разгибания до окончания поворота.

В первой части поворота сноубордисту надо распрямиться, повышая центр тяжести тела при разгибании ног. При разгибании в вертикальном положении основную нагрузку в преодолевающем режиме работы выполняет четырёхглавая мышца бедра с преобладающей активностью его передней поверхности. Очевидно, что при разгибании вышеперечисленные мышцы работают не столько в вертикальной плоскости, сколько в угловом направлении.

Во второй фазе поворота сноубордист испытывает наибольшую физическую нагрузку. Здесь работают главным образом мышцы передней поверхности бедра: четырёхглавая мышца бедра, портняжная и натягиватель широкой фасции бедра.

Мышцы задней поверхности служат, наоборот, для фиксации и регулирования позы. Большая ягодичная мышца, кроме того, играет роль регулятора общего равновесия сноубордиста. В этой фазе мышцы бедра также работают в направлении, компенсирующем силу тяжести и центростремительную силу (Н.В. Зимкин, 1972; Н.А. Фомин, 1975; В.М. Зациорский, 1979).

Мышцы задней поверхности голени (трёхглавая мышца голени и её части - икроножная и камбаловидная) работают в почти изометрическом режиме, выполняя преодолевающую работу. В спуске на доске они тоже несут функции регуляции и модуляции движения.

Существенную роль играют мышцы передней поверхности голени: передняя большеберцовая и малоберцовая. Вместе с другими мышцами они обеспечивают изменение направления движения доски при скольжении по дуге поворота. Благодаря этим мышцам стопа может совершать вращения внутрь и наружу, приведение и отведение.

Эти движения всегда комплексные, т.е. взаимосвязанные. Очевидно, что при тренировках по специальной физической подготовке необходимо учитывать "топографию" мышц, задействованных в соревновательных упражнениях. Нужно обратить особое внимание на то, что в соревновательных условиях мышцы бедра и голени работают в угловых положениях (Н.В. Зимкин, 1972; Н.А. Фомин, 1975; В.М. Зациорский, 1979).

1.2. Педагогический контроль физической подготовленности сноубордистов

Рядом авторов (С.М. Вайцеховский, 1971; М.С. Бриль, 1980; Ю.В. Верхошанский, 2015) рассмотрены нормативы педагогического контроля физической подготовки спортсменов и сноубордистов в частности.

Они включали бег на 100, 400, 1000, 1500 метров; тройной прыжок с места; приседание на одной ноге ("пистолетик"); определение максимальной силы на ножном динамометре. Подчеркивается важность применения разностороннего комплекса физических упражнений в подготовительном периоде, к ним отнесены общеразвивающие упражнения (ОРУ) и занятия различными видами спорта. Специальные упражнения решают задачу специальной физической подготовки и развивают необходимые технические и тактические навыки. Как средства педагогического контроля рекомендуются контрольные прикидки в сроки: конец августа, конец октября. Для контроля предложены следующие упражнения: бег на 100,400,1500 метров; кросс 3000 метров; прыжок тройной с места, прыжок в высоту с разбега; приседание на одной ноге (Ф. Котелли, М. Котелли, 1978; В.В. Кузнецов [и др.], 1979; Ж. Жубер, 1990).

В команде сборной России для определения тренированности используется комплекс нормативов по ОФП и СФП, куда входит бег на 30 м., бег 60 м, бег 100 м, бег 400 м, бег 3000 м (для женщин), 5000 м (для мужчин), складывания за 60 сек, отжимания за 60 сек, приседания на одной ноге (пистолеты), 10-ой прыжок на одной ноге, прыжок в длину с места, наклон вперед сидя. Педагогический контроль проводится по сумме очков, полученных в каждом нормативе.

Равновесию, как основному качеству в подготовке горнолыжников и сноубордистов, посвящен ряд разработок ведущих специалистов (Ф. Котелли, М. Котелли, 1978; А.Ф. Лисовский, Н.И. Лисовская, 1988). Чувство равновесия рассматривается как сложнейший рефлекс, в котором участвуют двигательный, вестибулярный, звуковой и тактильный анализаторы (Н.В. Зимкин, 1972). Для совершенствования предлагаются три группы специальных упражнений:

- на уменьшенной, неустойчивой платформе;

- с вращением;

- безопорное положение в движении.

В качестве контроля рекомендуются нормативы: на катающейся трубе, удержание равновесия при дозированных толчках, на туго натянутом тросе -количество проходов, удержание равновесия в разножке.

В горнолыжных клубах Франции для определения тренированности использовался степ тест - подъемы на ступеньку определённой высоты за время 3-5 минут. В работе излагаются особенности подготовки чехословацких горнолыжников. Отмечается комплекс нормативов по ОФП и СФП, куда входит бег на 50 м., старт из различных положений, метание ядра различными способами, тройной и пятерной прыжок с двух ног и комплексный норматив, включающий разнообразные и сложные двигательные задания. Педагогический контроль проводится по сумме очков, полученных в каждом нормативе (В.М. Волков, Л.П. Ремизов, 1983; Г.Д. Салманов, 1988).

Обзор упражнений для физической подготовки горнолыжников Австрии и Италии сделан в работе в работе А.Ф. Лисовского. Австрийские специалисты внимание уделяют развитию быстроты, скорости и взрывной силы, укреплению мышц брюшного пресса, спины и ног, а также скоростной и силовой выносливости. Ими разработаны контрольные нормативы для оценки: быстроты и взрывной силы, для развития силовой выносливости (Ж. Жубер, Ж. Вюарне, 1959; Ж. Жубер, 1974, 1990).

Некоторые авторы в качестве показателей качеств использовались: скоростно-силовые способности (прыжок вверх с места), статическое равновесие (по модифицированной пробе Озёрецкого), упражнения, характеризующие скоростно-силовую выносливость. Оценка состояния проводилось через 22 - 29 дней, т.е. делалась попытка осуществления этапного комплексного контроля в основном периоде (А. Зайлер, 1957; А.Ф. Лисовский, Н.И. Лисовская, 1988; М.А. Годик [и др.], 1994).

Д.Е. Ростовцев (1987) предлагает контрольные нормативы по ОФП для оценки степени готовности в летне-осенние месяцы у спортсменов старших групп (Д. Е. Ростовцев, 1959, 1983, 1987):

1. Бег 100 метров - 12,0-12,5 (МС-11,0-11,5)

2. Бег 1000 метров - 2мин. 40сек.-2мин.50сек.

3. Кросс 3000 метров - 11 мин.

4. Подтягивание на перекладине - до 15 раз

5. Отжимание в упоре лёжа - до 20 раз

6. Специальные упражнения

Исходя из этого, был предложен путь исследования ведущих качеств с помощью контрольных упражнений (тестов) в качестве показателя их уровня (Ж. Жубер, Ж. Вюарне, 1959).

1. Динамическое равновесие. Определяется устойчивость положения тела в условиях движения. Исходное положение (И.п.) - испытуемый с завязанными глазами становится в направлении будущего движения.

Испытуемый выполняет 10 вращений головой (под метроном) в темпе один оборот в секунду.

Сразу после окончания вращения он начинает движение по прямой на расстояние 5 метров (Л.И. Орехов, П.А. Дельвер, 1985).

Результат оценивается по наибольшему отклонению от прямой в любом месте по заданной дистанции. Отклонение считается как среднее арифметическое по следам двух ног, по осевым линиям ступней. Даётся две попытки, в первом вращении в одну сторону (против часовой стрелки), во второй - в другую. Общий результат отклонений находится как среднее арифметическое двух попыток.

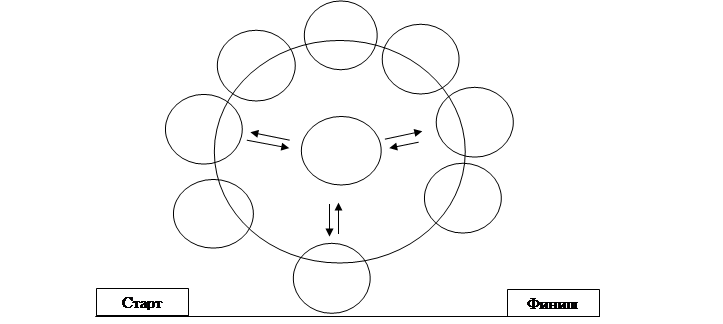

2. Адаптационная ловкость. Определяется минимальное время для выполнения движения с требуемой точностью. Упражнение "Прыжки по кружкам" (рис 1). И.п. - испытуемый стоит в стартовом (финишном) кружке, спиной к полю с кружками. По сигналу испытуемый поворачивается и прыгает в центральный кружок. Из него он прыгает в кружок, возле которого лежит табличка с № 1. Затем он снова прыгает в центральный кружок, из него в кружок № 2, вновь в центральный и т.д. После попадания в кружок №7 прыжки заканчиваются в финишном (стартовом) кружке. Результат оценивается по времени исполнения всех прыжков. Даются две попытки, засчитывается лучшая.

Перед каждой попыткой расположение номеров меняется так, чтобы испытуемый их не видел. При этом первые номера (1 и 2) не должны располагаться прямо против стартового кружка, желательно размещать их в разных сторонах. Все номера нужно располагать в беспорядке. При прыжках можно приземляться и стоять на одной ноге, но вторая должна подтягиваться к опорной ноге и её ступня должна находиться в площади кружка. Упражнение считается не выполненным, если: - участник не попал в кружок больше чем 1/3 ступни; - прыгнул в кружок нарушив последовательность номеров;- опёрся рукой или ногой в пространство между кружками (В.М. Волков, А.В. Ромашков, 1981; В.М. Волков, Л.П. Ремизов, 1983).

Рисунок 1 – Тест на определение ловкости (упражнение «Прыжки по кружкам», методика Н. Волкова, Л. Ремизова)

3. Координационные способности - спортсмену необходимо выполнить новые для него движения повышенной сложности.

Прыжок спиной вперёд. И.п.- испытуемый стоит спиной вперёд в направлении будущего прыжка. Женщины совершают одиночный прыжок, мужчины - двойной без остановки. Засчитывается лучший результат двух попыток (В.П. Чередова, 1954).

4. Скоростная выносливость - оценивается по расстоянию, которое спортсмен может преодолеть с максимальной скоростью при выполнении упражнения с субмаксимальной интенсивностью или по времени выполнения других специальных упражнений с данной интенсивностью (Ж.Жубер, 1974).

5. Силовая выносливость - выполнение работы в

зоне

субмаксимальной интенсивности (С.М. Вайцеховский, 1971; А.А. Васильков, 2008; Ю.В.

Верхошанский, 2015). Динамическая работа - выполнение максимального количества движений с отягощением

(своим весом), статическая работа - время сохранения позы.

В качестве показателей используется упражнение "подъём в сед из положения лёжа".

И.п. – лёжа на спине, руки за голову, локти вперёд, ступни ног придерживает партнёр. Подъёмы в сед с наклоном вперёд до касания локтями коленей (женщины). Регистрируется число подъёмов в сед за 30 сек.

Для мужчин применяется упражнение "удержание угла в висе". И.п.- вис на перекладине, ноги согнуты в коленных суставах, бёдра горизонтальны, стопы горизонтально. Регистрируется время удержания угла с отметкой положения бедра по стойке, при опускании колена на 3 см. секундомер останавливается (Ж.Жубер, Ж. Вюарне, 1959; Ж.К. Колли, 1972).

6. Быстрота - оценивается минимальное время прохождения дистанции. Для оценки качества используются (В.Д. Евстратов, Г.Б. Чукардин, Б. И. Сергеев, 1989):

- бег 30м; бег 60м; бег 100м.

- прыжковые упражнения - прыжок в длину с места, многоскоки с места (пятерной с ноги на ногу, десятерной), так же прыжок вверх с места с выключением мышц - сгибателей стопы. И.п.- испытуемый становится на край возвышения так, чтобы передняя половинка стопы свисала с опоры. Выполняется прыжок вверх с махом руками, условием выполнения является приземление в квадрат со стороной 0,4 метра. Регистрируется высота подъёма центра тяжести с помощью лентопротяжного устройства (методика В.М. Абалакова), засчитывается лучшая попытка из двух (О. Бонне, 1969).

По мнению авторов, показателем динамической силы является сила мышц разгибателей бедра и голени (В.М. Дьячков, 1971). И.п. - испытуемый сидит или лежит, ноги согнуть в коленных суставах под углом 90 градусов или 120 градусов. Разгибая ноги, спортсмен стремиться развить наиболее возможное усилие, растягивая или сжимая динамометр любого типа, имеющий измерительную шкалу не меньше 500 кг.

Регистрируется наибольшее усилие, предоставляются две попытки. Для исключения влияния мышц разгибателей спины, точка крепления динамометра должна находиться низко, на костях таза.

Очень важно выдерживать определённый угол в коленных суставах, это удобно делать с помощью шаблона (О. Бонне, 1969; В.М. Дьячков, 1971; В.Д. Евстратов [и др.], 1989).

7. Относительная сила - находится как отношение максимальной силы к весу спортсмена. Это отношение является одним из показателей спортивной формы спортсменов (М.А. Годик [и др.], 1994).

8. Гибкость - двигательное качество, определяющее

способность

выполнять движения с большой

амплитудой (А.А. Васильков, 2008). Мерой гибкости является предельная амплитуда движений, которая зависит от

подвижности в суставах, эластичных

свойств мышц, связок, от влияния нервной системы. Тестируется активная гибкость (А.С. Лисовский, 1997; Л.П. Матвеев,

2003). Упражнение — суммарные показатели:

- отведения бедра (левого и правого) в обе стороны;

- вращение бедра (левого и правого) в обе стороны;

- суммарные отклонения туловища в обе стороны.

Замеры отклонений можно производить простейшим образом с помощью бытового угломера, укрепляя его на соответствующей части тела. При измерениях берётся начальный отсчёт при наклоне в одну сторону и конечный - при наклоне в другую.

Результаты измерений находятся как разность конечного и начального отсчётов (Ж. Жубер, Ж. Вюарне, 1959; В.В. Кузнецов, В.В. Петровский, В.М. Шустин, 1979; М.А. Годик, Т.А. Шанина, В.Ф. Шатикова, 1994).

9. Общая выносливость - бег 1000м, 1500м, 2000м.

Предлагаемые этапы педагогического контроля (Ж. Жубер, Ж. Вюарне, 1959; Ж. Жубер, 1974; В.М. Волков, Л.П. Ремизов, 1983).

1

этап - июнь - проводится перед летними тренировочными

сборами.

Оценивается уровень физической подготовленности.

2

этап - после летних сборов. Подводятся итоги летней

подготовки и

ставятся задачи осеннего периода.

3

этап

- конец октября - подводятся итоги подготовительного периода.

Оценивается уровень физической

подготовленности перед соревновательным

периодам.

4 этап - декабрь - контролируется уровень необходимых

физических

качеств, вносятся необходимые

коррективы в тренировочный процесс.

5 этап - февраль - оценивается уровень физической подготовленности

на период наиболее ответственных

соревнований.

Также были разработаны тесты К.И. Радыгиной, Т.А.Третиловой (1983): ТЕСТ № 1: У спортсмена в положении сидя подсчитывается пульс за 30 секунд, затем без перерыва предлагаются нагрузки (Ю.В. Верхошанский, 2015).

1) 30 приседаний за 30 сек.

1)

30-секундный бег на месте в максимальном темпе

3)

3-минутный бег в темпе 150 шагов в мин.

4) Подскоки со скакалкой в течение 1 мин.

Таким образом, общее время выполнения всей нагрузки составляет 5 мин или 300 сек. После окончания нагрузки (П), через 2 мин (f2) и через 4 мин (f3) подсчитывается пульс в положении сидя.

300 х 100

Работоспособность = 2x(fl+f2 + f3). 105 и больше - очень хорошо 99-105 -хорошо 93-98 - удовлетворительно 92 и меньше – плохо.

Физическая подготовленность сноубордистов является ведущим фактором, определяющим успешность спортивного совершенствования на начальном этапе спортивной подготовки. Одной из важнейших задач в сноуборде является развитие основных (ведущих) качеств, от которых зависит успех выступления в соревнованиях.

Анализ литературных источников показал, что для горнолыжников и сноубордистов ведущими качествами являются: ловкость, динамическое равновесие, специальная выносливость, скорость реакции, быстрота движений, сила и гибкость.

Для оценки этих качеств в настоящем исследовании были рассмотрены различные подходы, предлагаемые ведущими специалистами в этой области, и выбрано 9 тестов, применяемых в СШОР по горным лыжам и сноуборду, по которым проводится летний Чемпионат школы по ОФП. Однако остается невыясненным вопрос влияния результатов данных тестов на спортивный результат в зимнем соревновательном периоде.

Глава 2. Цель, задачи, методы и организация исследования

2.1 Цель и задачи исследования

Цель – исследование ведущих качеств в структуре физической подготовленности сноубордистов.

Задачи:

1. Проанализировать литературные источники по теме исследования.

2. Выявить тесты, характеризующие физическую подготовленность сноубордистов.

3. Определить структуру физической подготовленности сноубордистов и выявить ведущие физические качества.

2.2. Методы исследования

Изучение и анализ литературных источников.

Анализ был проведен на основе источников, приведенных в списке литературы, и использовался нами на протяжении всей работы, в большей мере в 1 главе.

Изучение и анализ документальных источников.

Изучение и анализ был проведен на основе протоколов выступления сноубордистов в летних и зимних соревнованиях.

Тестирование физической подготовленности.

Оценка специальной выносливости:

- скоростная выносливость - бег 400м (с), запрыгивания на тумбу за 60 сек (количество раз);

- скоростно-силовая выносливость – 10-ой прыжок (см);

Оценка быстроты:

- бег 60 м с низкого старта (с);

Оценка взрывной силы ног:

- прыжок в длину с места (см);

Оценка силовой выносливости:

- подтягивание (количество раз);

- поднос ног к перекладине (количество раз).

Оценка координационных способностей:

- челночный бег 3x10 м (с);

Оценка гибкости позвоночника:

- наклон вперед стоя (см).

Методы математической статистики.

Методы математической обработки применялись для обеспечения достоверности и обоснованности результатов исследования.

Был проведен корреляционный анализ спортивного результата с каждым тестом по физической подготовленности. При этом был использован ранговый коэффициент корреляции по Спирмену.

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - это непараметрический метод, который используется с целью статистического изучения связи между явлениями.

В этом случае определяется фактическая степень параллелизма между двумя количественными рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты установленной связи с помощью количественно выраженного коэффициента.

Практический расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена включает следующие этапы:

1) Сопоставить каждому из признаков их порядковый номер (ранг) по возрастанию (или убыванию).

2) Определить разности рангов каждой пары сопоставляемых значений.

3) Возвести в квадрат каждую разность и суммировать полученные результаты.

4) Вычислить коэффициент корреляции рангов по формуле:.

![]()

где ![]() -

сумма квадратов разностей рангов, а

-

сумма квадратов разностей рангов, а ![]() - число парных наблюдений.

- число парных наблюдений.

При использовании коэффициента ранговой корреляции условно оценивают тесноту связи между признаками, считая значения коэффициента равные 0,2-0,4, показателями слабой тесноты связи; значения более 0,4, но менее 0,7 - показателями умеренной тесноты связи, а значения 0,7 и более - показателями высокой тесноты связи.

2.3. Организация исследования

В исследовании принимали участие сноубордисты СШОР по горным лыжам и сноуборду. Группа исследуемых состояла из 6 мужчин и 6 женщин в возрасте 20-28 лет. Каждый из них занимается сноубордом 5-10 лет и имеет разряд не ниже КМС.

Исследование проводилось в несколько этапов в период с сентября 2014 по апрель 2015 г.

Первый этап исследования заключался в изучении состояния проблемы планирования учебно-тренировочных занятий в подготовке спортсменов-сноубордистов и тестирования в сноуборде. Так же изучалась литература по теме исследования, и был проведен ее анализ.

Второй этап исследования заключался в оценке уровня физической подготовленности сноубордистов высоких разрядов. Эта часть исследования была проведена в подготовительный период в сентябре 2014 года. Оценка уровня развития физической подготовленности осуществлялась в процессе проведения Чемпионата школы по ОФП среди горнолыжников и сноубордистов. Всего было использовано 9 тестов. Тесты подобраны в соответствии с физическими качествами, необходимыми спортсмену при занятиях горнолыжным спортом и сноубордом, и которые представлены в учебно-тренировочной программе.

Третий этап исследования проводился в соревновательный период с ноября 2014 года по апрель 2015 года и заключался в изучении и обработке результатов соревнований с помощью методов математической статистики. Были проанализированы протоколы 13 стартов Кубка России.

Глава 3. Результаты исследования и их обсуждение

3.1. Исследования структуры физических качеств, их комплексность

Физическая подготовленность сноубордистов является ведущим фактором, определяющим успешность спортивного совершенствования на начальном этапе спортивной подготовки. Одной из важнейших задач в сноуборде является развитие основных качеств, от которых зависит успех выступления в соревнованиях.

По результатам нашего исследования ведущими качествами сноубордиста названы следующие:

1. Динамическое равновесие – способность сохранять устойчивое положение тела в движении.

2. Адаптационная ловкость – способность быстро, целесообразно перестраивать двигательные действия при внезапно изменяющейся обстановке.

3. Координация – способность рационально решать двигательные задачи.

4. Дифференцированная ловкость – способность точно производить и оценивать силовые, пространственные и временные характеристики движения.

5. Скоростная выносливость – способность противостоять утомлению при нагрузке максимальной и субмаксимальной интенсивности.

6. Сенсорная выносливость – способность к эффективной переработке информации с помощью двигательного, вестибулярного и других анализаторов.

7. Силовая выносливость – способность сопротивляться утомлению при работе субмаксимальной интенсивности.

Таким образом, ведущими качествами сноубордистов в первую очередь являются качества ловкости и выносливости в специфических проявлениях для сноуборда. Следующими по значимости при расстановке экспертов оказались:

8. Скорость реакции – способность за минимальное время выполнить двигательные действия с выбором после внезапного сигнала; способность в минимальное время оценить характеристики движущегося объекта.

9. Частота движений – способность выполнять наибольшее число движений в единицу времени.

10. Динамическая сила – прыгучесть, взрывная сила – способность проявлять наибольшую силу в процессе движения (при изменении суставных углов).

11. Относительная сила – величина силы, приходящаяся на 1кг веса спортсмена.

12. Гибкость – способность выполнить специфические движения с большой амплитудой.

Таким образом, в этой группе ведущих физических качеств сноубордиста являются качества быстроты, силы и гибкости.

Также моторику сноубордиста определяют такие качества:

13. Расслабление мышц – способность расслабляться, снимать мышечное напряжение в требуемый момент выполнения движений (двигательная экономность).

14. Ритмичность – способность к рациональному чередованию динамических усилий в оптимальные промежутки времени.

Порядок расстановки качеств не является абсолютным. Проведенные исследования структуры физических качеств показали их комплексность. Все факторы, определяющие успешность выступлений в соревнованиях – комплексные, состоящие из многих, технических, физических, психических и антропометрических качеств.

Это показывает, что к моторике сноубордиста предъявляются высокие и разнообразные требования, причем в зависимости от условий спусков на первый план могут выходить разные физические качества (Ж. Моруа, О. Боннэ, 1978).

Специальную физическую подготовленность горнолыжников и сноубордистов тестируют с помощью контрольных испытаний специфического характера. Затем осуществляют корреляционный и факторный анализ. Полученная факторная структура состоит из следующих факторов:

- специальные скоростные способности;

- специальная силовая подготовленность;

- специальная выносливость;

Данные факторы не что иное, как отождествляемые с ними физические качества.

Это дает возможность утверждать, что для достижения высоких спортивных результатов сноубордистам нужно развивать специальную выносливость (способность противостоять утомлению без снижения скорости при прохождении трасс), специальную быстроту (способность проходить отрезки трасс с высокой скоростью), специальную силовую подготовленность, обеспечивающую успешное противодействие центробежным силам в специфических условиях меняющегося криволинейного движения на сноуборде и эффективное выполнение элементов техники. Специальные физические качества проявляются в комплексе. Например, быстрота зависит от технического мастерства, уровня развития силовых качеств, динамического равновесия, ловкости, гибкости, быстроты двигательной реакции. Специальная выносливость определяется техническим мастерством, силовой подготовленностью, динамическим равновесием, ловкостью, уровнем развития аэробных и анаэробных обменных процессов.

Специальная силовая подготовленность также представляет собой комплексное качество, включающее показатели абсолютной силы, скоростно-силовые способности, силовую выносливость и отличающееся своеобразной "топографией" силы, характерной для сноуборда (Б.В. Миненков, 1983).

В исследованиях отмечалось, что наиболее высокие показатели в сноуборде получены при изучении качеств «динамическое равновесие» и «адаптационная ловкость». Это позволяет говорить о ведущей роли указанных качеств в соревновательной деятельности сноубордистов. Особенности режима работы мышц, амплитуда и направление движений, скорость нарастания, величина и акцент усилия при выполнении технических приемов формируют специфические силовые качества.

Так, например, абсолютная сила не определяет скоростную и взрывную силу (Ж.Жубер, Ж. Вюарне, 1959).

На следующем этапе эксперимента оценивались следующие физические качества сноубордистов высших разрядов.

1. Скоростная выносливость - способность

противостоять утомлению

при нагрузке максимальной и субмаксимальной интенсивности и в условиях

преимущественно анаэробного энергообеспечения.

Скоростная выносливость - оценивается по расстоянию, которое спортсмен может преодолеть с максимальной скоростью при выполнении упражнения с субмаксимальной интенсивностью или по времени выполнения других специальных упражнений с данной интенсивностью.

В качестве тестов используются:

- бег 400 метров;

По команде «На старт!» испытуемые становятся к стартовой линии в положении высокого старта. Когда они готовы к старту, следует команда «Марш!» и они начинают бег, стараясь закончить дистанцию как можно быстрее.

- запрыгивания на тумбу за 60 секунд;

Испытуемый становится на тумбу, по свистку начинает выполнять спрыгивания с тумбы влево и вправо с запрыгиванием обратно на тумбу. Регистрируется количество запрыгиваний на тумбу за 60 секунд.

2. Скоростно-силовые способности - способности, проявляемые спортсменом при работе максимальной интенсивности.

Скоростно-силовые способности - способности преодолевать значительное сопротивление в небольшой промежуток времени.

Взрывная сила - способность проявлять наибольшую по величине силу в наименьшее время.

В качестве тестов используются:

- прыжок в длину с места;

Испытуемый становится носками к черте, готовится к прыжку. Сначала он делает мах руками назад, затем резко выносит их вперед и, толкаясь двумя ногами, прыгает как можно дальше. Длина прыжка фиксируется в сантиметрах в лучшей из двух попыток.

Общие указания и замечания: результат не засчитывается, если происходит заступ за черту.

3. Скоростно-силовая выносливость - способность выполнять работу скоростно-силовой направленности при нарастающем утомлении.

- 10-ой прыжок;

Испытуемый становится носками к черте, готовится к прыжку. Сначала он делает мах руками назад, затем, толкаясь двумя ногами, прыгает как можно дальше, приземляясь на одну ногу. Выполняет десять шагов, на десятый приземляется на две ноги в прыжковую яму. Длина прыжка фиксируется в сантиметрах в лучшей из двух попыток.

Общие указания и замечания: результат не засчитывается, если толчок происходит не с двух ног.

4. Быстрота - способность производить двигательные действия в

максимально быстром темпе при работе максимальной интенсивности.

- бег 60 м;

По команде «На старт!» испытуемые становятся у стартовой линии в положение низкого старта. Когда испытуемые приготовились и замерли, дается сигнал стартера. Во время преодоления испытуемыми дистанции нужно следить, чтобы они не снижали темпа бега перед финишем.

5. Силовая

выносливость - выполнение работы в зоне

субмаксимальной интенсивности.

Силовая

выносливость - способность сопротивляться утомлению при

длительной силовой работе.

Динамическая работа - выполнить максимальное количество движений с отягощением (своим весом), статическая работа - время сохранения позы.

В качестве тестов используются:

- подтягивания;

Испытуемый встает на скамейку и хватом сверху (ладонями вперед) берется за перекладину на ширине плеч, затем делает вис на прямых руках, при этом ноги не должны касаться пола. Когда испытуемый занял исходное положение, следует команда «Можно». Сгибая руки, он подтягивается до такого положения, когда его подбородок находится непосредственно над уровнем перекладины. Затем испытуемый сразу же расслабляет руки и, полностью выпрямляя их, опускается в исходное положение. Упражнение повторяется столько раз, сколько возможно. Результатом является число успешных подтягиваний, при которых подбородок находился непосредственно над перекладиной.

Общие указания и замечания: каждому испытуемому предоставляется только одна попытка. Тест прекращается:

1) если испытуемый делает заметную остановку, т. е. остановку на 2 сек. и более;

2) если испытуемому не удается зафиксировать положение подбородка над перекладиной 2 раза подряд.

Испытуемому запрещается помогать себе, делая махи ногами.

- поднос ног к перекладине;

Испытуемый встает на скамейку и хватом сверху (ладонями вперед) берется за перекладину на ширине плеч, затем делает вис на прямых руках, при этом ноги не должны касаться пола. Когда испытуемый занял исходное положение, следует команда «Можно». Делая подъем ног, он поднимает их до такого положения, когда его ноги касаются перекладины. Затем испытуемый сразу же расслабляет ноги и, полностью выпрямляя их, опускается в исходное положение. Упражнение повторяется столько раз, сколько возможно. Результатом является число успешных подносов ног, при которых ноги касаются перекладины.

Общие указания и замечания: каждому испытуемому предоставляется только одна попытка.

Тест прекращается:

1) если испытуемый делает заметную остановку, т. е. остановку на 2 сек. и более;

2) если испытуемому не удается зафиксировать положение ног у перекладины 2 раза подряд.

Испытуемому запрещается помогать себе, делая махи ногами.

6. Гибкость - двигательное качество, определяющее

способность

выполнять движения с большой

амплитудой. Мерой гибкости является

предельная амплитуда движений,

которая зависит от подвижности в

суставах, эластичных свойств мышц,

связок, от влияния нервной системы.

В качестве тестов используются:

- наклон вперед на платформе стоя;

Испытуемый становится на платформу, ноги вместе, носки у края платформы. Не сгибая коленей (если необходимо, ему помогает испытатель), он наклоняется вперед, стараясь дотянуться руками как можно ниже. Положение максимального наклона сохраняется приблизительно в течение 2 сек. Результат фиксируется в сантиметрах.

Общие указания и замечания. Лучший результат соответствует большему наклону. Если испытуемый сгибает колени, попытка не засчитывается. Упражнение должно выполняться без рывков. В качестве результата берется показатель наибольшего наклона, если испытуемый удержался в этом положении указанное время.

7. Координационные способности – способность правильно и рационально решать двигательные задачи. Определяется минимальное время для выполнения движения с требуемой точностью.

- челночный бег 3*10 метров;

По команде «На старт!» испытуемый становится в положение высокого старта за стартовой чертой. Когда он приготовился, следует команда «Марш!». Он пробегает 10 м до другой черты, берет кубик, лежащий не подставке, бегом возвращается назад и кладет его на стартовую подставку. Бросать куб нельзя. Затем испытуемый тут же бежит обратно и пересекает стартовую черту. Тест закончен.

Общие указания и замечания: каждый испытуемый имеет 2 попытки, в протокол заносится лучший результат. Хронометрист не засчитывает попытку, если испытуемый бросает или роняет куб. Его требуется аккуратно положить.

Методы математической обработки применялись для обеспечения достоверности и обоснованности результатов исследования.

Был проведен корреляционный анализ спортивного результата с каждым тестом по физической подготовленности. При этом был использован ранговый коэффициент корреляции по Спирмену.

3.2. Взаимосвязь показателей физической подготовленности со спортивным результатом у высококвалифицированных сноубордистов

С целью установления связи физических качеств со спортивным результатом и выявления ведущих физических качеств сноубордистов, был проведен корреляционный анализ.

Так же рассматривалась связь между летним Кубком России и первым стартом в ноябре, и с общим зачетом Кубка России, чтобы установить, как непосредственно влияют физические качества на спортивный результат.

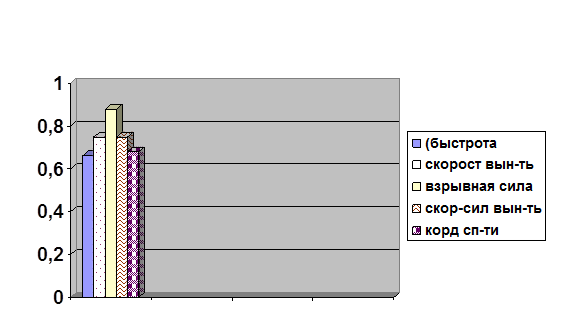

При анализе полученных данных выявлены следующие результаты (табл.1).

1. Наибольшую взаимосвязь со спортивным результатом у мужчин имеет тест на скоростную выносливость (0,89 и 0,75) и тест на скоростно-силовую выносливость (0,75). Это объясняется тем, что скоростная и скоростно-силовая выносливость очень важны в соревновательной деятельности сноубордиста, т.к., чтобы дойти до финала, необходимо совершить 10 спусков с максимальной интенсивностью.

Таблица 1

Взаимосвязь показателей физической подготовленности со спортивным результатом у высококвалифицированных сноубордистов (ранговый коэффициент корреляции по Спирмену)

|

Физические качества |

Коэффициент корреляции с общими итогами зимних соревнований у женщин |

Коэффициент корреляции с общими итогами зимних соревнований у мужчин |

|

Быстрота (бег 60 м) |

0,14 |

0,66 |

|

Скоростная выносливость (бег 400 м) |

-0,24 |

0,75 |

|

Взрывная сила (прыжок в длину с места) |

0,75 |

0,88 |

|

Скоростно-силовая выносливость (10-ой прыжок) |

0,58 |

0,75 |

|

Гибкость (наклон вперед на платформе) |

-0,54 |

-0,51 |

|

Силовая выносливость (поднос ног к перекладине) |

-0,58 |

-0,68 |

|

Скоростная выносливость (запрыгивания на тумбу) |

-0,31 |

0,89 |

|

Координационные способности (челночный бег) |

-0,51 |

0,68 |

|

Силовая выносливость (подтягивания) |

-0,1 |

0,12 |

|

Летний Чемпионат школы по ОФП |

-0,2 |

0,75 |

|

Связь Летнего Чемпионата школы по ОФП с первым ЭКР |

0,24 |

0,43 |

Так же имеет высокую взаимосвязь взрывная сила (0,88). Динамика работы ног сноубордиста (сгибание-разгибание ног в повороте) очень похожа на прыжок в длину с места, чем и объясняется данная взаимосвязь.

Так же следует отметить, что высокая взаимосвязь (0,75) у летнего Чемпионата школы по ОФП с общим зачетом по зимним соревнованиям.

Таблица 2

Критерии оценки величины связи (шкала Чедокка)

|

Значение (коэффициент корреляции) |

Интерпретация |

|

до 0,2 |

Очень слабая корреляция |

|

до 0,5 |

Слабая корреляция |

|

до 0,7 |

Средняя корреляция |

|

до 0,9 |

Высокая корреляция |

|

свыше 0,9 |

Очень высокая корреляция |

2. Тест на быстроту (0,66) имеет среднюю взаимосвязь со спортивным результатом. Это связано: во-первых, с тем, что обладание данным качеством на всегда ведет к положительным результатом в обладании и совершенствовании техническими навыками спуска с гор; во-вторых, данный тест имеет отличную структуру движений от скольжения на сноуборде. Например, бег на 60 метров не оценивает быстроту, необходимую для прохождения поворотов на трассах слалома и слалома-гиганта, но разница в том, что при беге оценивается скорость передвижения по беговой дорожке, а при прохождении поворотов в слаломной трассе необходима скорость сгибания и разгибания в коленных суставах.

Тест на координационные способности так же имеет среднюю взаимосвязь (0,68), хотя в теории координация - ведущее качество сноубордиста. Среднюю взаимосвязь можно объяснить тем, что челночный бег не в полной мере раскрывает координационные способности, т.к. это комплексный тест.

3. Можно отметить, что Летний Чемпионат школы по ОФП имеет слабую взаимосвязь с результатом выступления в ноябрьских соревнованиях (0,43).

4. Тест на силовую выносливость рук (подтягивания) имеет очень слабую взаимосвязь (0,12) со спортивным результатом. Он помогают оценить уровень физической подготовленности сноубордиста, но непосредственно на спортивный результат не влияет.

5. Тест на гибкость – наклон вперед стоя выявил отрицательную взаимосвязь со спортивным результатом (-0,51), так как при скольжении на доске сноубордисту необходима гибкость в коленных, тазобедренном суставах при угловых положениях ног и туловища.

Поэтому необходимо подобрать более информативный тест для определения гибкости у мужчин.

Так же тест на силовую выносливость пресса (поднос ног к перекладине) выявил отрицательную взаимосвязь со спортивным результатом (-0,68), это можно объяснить тем, что при прохождении трассы мышцы пресса не задействованы в полной мере.

В данном исследовании у мужчин ведущие следующие качества (рис.3): скоростная выносливость (запрыгивания на тумбу, бег 400м), взрывная сила (прыжок в длину с места), скоростно-силовая выносливость (10-ой прыжок), координационные способности (челночный бег), быстрота (бег 60 м). Так же высокая взаимосвязь летних соревнований с зимними.

Так же можно сказать о информативности данных тестов.

Рисунок 2 - Физические качества, имеющие наибольшую взаимосвязь со спортивным результатом у мужчин – сноубордистов

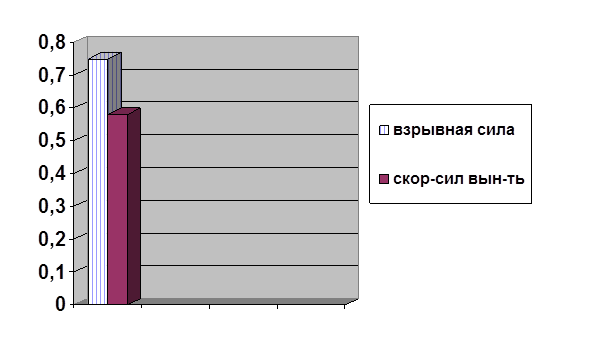

1. Наибольшая взаимосвязь у женщин отмечена в тесте на взрывную силу (0,75). Как у мужчин, так и у женщин взрывная сила является одним из основных физических качеств, определяющих спортивные достижения.

2. Так же важным качеством, которое необходимо выделить, является скоростно-силовая выносливость (10-ой прыжок), который показал среднюю взаимосвязь со спортивным результатом (0,58). Что отличается от взаимосвязи у мужчин. Можно предположить, что женщины менее выносливы к специфической деятельности.

3. Выявлена слабая взаимосвязь (0,24) Летнего Чемпионата школы с ноябрьскими соревнованиями, из чего можно сделать вывод, что физические качества не влияют на спортивный результат в ноябре.

4. Очень слабая взаимосвязь со спортивным результатом выявлена в тесте на быстроту (0,14), этот тест помогают оценить уровень физической подготовленности, но непосредственно на спортивный результат не влияет.

5. Тесты на скоростную выносливость (-0,24),(0,31), гибкость (-0,54), силовую выносливость пресса (-0,58), силовая выносливость рук (-0,1), координационные способности (-0,51) не выявили отрицательную взаимосвязь со спортивным результатом, что отличается от взаимосвязи у мальчиков. Скоростная выносливость и координационные способности у мужчин выявили высокую взаимосвязь со спортивным результатом, а гибкость и силовая выносливость так же выявили отрицательную взаимосвязь. Можно предположить, что женщины менее выносливы к специфической деятельности, и тест «челночный бег» не в полной мере отражает координационные способности, т.к. он комплексный.

Полученные данные позволяют отметить, что у женщин ведущие физические качества (Рис. 3): взрывная сила (прыжок в длину с места); скоростно-силовая выносливость (10-ой прыжок). Можно отметить, что полученные данные так же говорят о информативности этих тестов.

Рисунок 3 Физические качества, имеющие наибольшую взаимосвязь со спортивным результатом у девушек-сноубордисток.

В ходе исследования были выявлены ведущие физические качества высококвалифицированных сноубордистов и наиболее информативные тесты, оценивающие ведущие физические качества сноубордистов. Результаты исследования были математически обработаны для обеспечения их достоверности и обоснованности.

Таким образом, результаты исследования позволят более информативно прогнозировать выступления сноубордистов в соревнованиях и корректировать процесс их физической подготовки.

Наиболее информативными тестами для оценки ведущих физических качеств сноубордистов - мужчин являются: бег 60 м (быстрота), бег 400 м, запрыгивания на тумбу (скоростная выносливость), прыжок в длину с места (взрывная сила), 10-ой прыжок (скоростно-силовая выносливость), челночный бег 3*10 м (координационные способности).

Для оценки подготовленности женщин - сноубордисток наиболее информативные тесты: 10-ой прыжок (скоростно-силовая выносливость), прыжок в длину с места (взрывная сила).

Выводы

1. Ведущими качествами сноубордистов, по мнению специалистов, являются качества ловкости и выносливости в специфических проявлениях для сноуборда, а также быстрота, сила и гибкость.

2. Проведенные исследования структуры физических качеств показали их комплексность. Все факторы, определяющие успешность выступлений в соревнованиях – комплексные, состоящие из многих, технических, физических, психологических и антропометрических качеств.

Это показывает, что к моторике сноубордиста предъявляются высокие и разнообразные требования, причем в зависимости от условий спусков на первый план могут выходить разные физические качества.

3. На основе учебно-тренировочной программы СШОР по ЛВС для оценки физических качеств сноубордистов целесообразно использовать следующие тесты:

- челночный бег 3х10,

- прыжок в длину с места,

- 10-ой прыжок,

- бег 60м,

-бег 400м,

- запрыгивания на тумбу за 60 сек,

- наклон вперед стоя,

- поднос ног к перекладине,

- подтягивания.

4. Выявлены ведущие физические качества высококвалифицированных сноубордистов и наиболее информативные тесты, оценивающие ведущие физические качества сноубордистов высокой квалификации.

У мужчин:

- быстрота;

- скоростная выносливость;

- взрывная сила;

- скоростно-силовая выносливость;

- координационные способности.

У женщин:

- скоростно-силовая выносливость;

- взрывная сила.

Практические рекомендации

На основе исследования предлагаются следующие практические рекомендации:

1. Для оптимизации построения тренировочного процесса рекомендуется развивать следующие ведущие качества у сноубордистов:

У мужчин:

- быстрота;

- скоростная выносливость;

- взрывная сила;

- скоростно-силовая выносливость;

- координационные способности.

У женщин:

- скоростно-силовая выносливость;

- взрывная сила.

2. Для оценки физических качеств сноубордистов целесообразно использовать следующие тесты: челночный бег 3х10, прыжок в длину с места, упражнение 10-ой прыжок, бег 60м, бег 400м, запрыгивания на тумбу за 60 сек.

Наиболее информативными тестами для оценки ведущих физических качеств сноубордистов - мужчин являются: бег 60 м (быстрота), бег 400 м, запрыгивания на тумбу (скоростная выносливость), прыжок в длину с места (взрывная сила), 10-ой прыжок (скоростно-силовая выносливость), челночный бег 3*10 м (координационные способности).

Для оценки подготовленности женщин - сноубордисток наиболее информативные тесты: 10-ой прыжок (скоростно-силовая выносливость), прыжок в длину с места (взрывная сила).

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Верхошанский, Ю.В. Основы специальной силовой подготовки спортсменов [Текст] / Ю. В. Верхошанский. – 3-е изд. – М.: Советский спорт, 2015. – 216 с.: ил. – ISBN 978-5-9718-0609-7.

2. Верхошанский, Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса [Текст] / Ю. В. Верхошанский. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 176 с. – (Наука – спорту; Основы тренировки).

3. Волков, В.М. Тренировка горнолыжников [Текст]/ В.М. Волков, Л.П. Ремизов. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 207с.

4. Волков, В.М. Спортивные способности детей [Текст]/ В.М. Волков, А.В. Ромашов, Н.Н. Николаев. – Смоленск, 1981. – 105 с.

5. Гальперин, С.И. Физиологические особенности детей [Текст] / С.И. Гальперин. – М.: Просвещение,1969. – 193с.

6. Гирис, В.С. Исследование прогностической значимости биодинамических параметров как критерия отбора прыгунов в длину[Текст ] / В.С. Гирис, В.Р. Кузнецов, П.З. Сирис // Теория и практика физической культуры. – 1996. – №8 – С.29-31. – ISSN 0040-3601.

7. Годик, М.А. О методике тестирования физического состояния детей [Текст] /М.А. Годик, Т.А. Шанина, В.Ф. Шатикова // Теория и практика физической культуры. – 1994. – №8 – С.17-19. – ISSN 0040-3601.

8. Годик, М.А. Педагогические основы нормирования и контроля соревновательных и тренировочных нагрузок [Текст]: автореф. дис. … д-ра пед. наук :13.00.04: [ГЦ0ЛИФК] / М.А. Годик. – М., 1982. – 48 с.

9. Годик, М.А. Система общеевропейских тестов для оценки физического состояния детей [Текст]/ М.А. Годик, В.К. Бальсевич, В.Н. Тимошин // Теория и практика физической культуры. – 1994. – №7 – С.24-32. – ISSN 0040-3601.

10. Дубровский, В.И. Спортивная медицина: учебник для студ. вузов [Текст]/ В.И. Дубровский. – 2-е изд., доп. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 512с.: ил. – ISBN 5-691-01006-9.

11. Дьячков, В.М. Физическая подготовка спортсмена [Текст]/ В.М. Дьячков. – 3-е изд., перераб. – М.: Физкультура и спорт, 1971. – 180 с.

12. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов. – М.: Академия, 2004. – 272 с.

13. Жубер, Ж. Горные лыжи: техника и мастерство [Текст] / Ж. Жубер; [пер. с фр.]; предисл. Ж. Жубера. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 435с.: ил.

14. Жубер, Ж. Самоучитель горнолыжника [Текст]: учебное пособие / Ж. Жубер; пер. с франц. Л.П. Ремизова. – М.: физкультура и спорт, 1974. – 216 с.: ил.

15. Жубер, Ж. Современный горнолыжный спорт [Текст] / Ж. Жубер, Ж. Вюарне. – М.: Физкультура и спорт, 1959. – 68 с.: ил.

16. Зайлер, А. Мой путь к трем золотым медалям [Текст] / А. Зайлер. – М.: Физкультура и спорт, 1957. – 119 с.

17. Зациорский, В.М. Биомеханика двигательного аппарата человека [Текст]/ В.М. Зациорский, А.С. Аруин, В.Н. Селуянов; под ред. В.М. Зациорского. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 193с. – (Наука-спорту).

18. Зациорский, В. М. Основы спортивной метрологии [Текст] / В.М. Зациорский. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 152 с: ил.

19. Зимкин, Н.В. О значении центральных двигательных и вегетативных функций для развития выносливости [Текст] / Н.В. Зимкин // Выносливость и пути ее развития: сб. статей. – М.: Физкультура и спорт,1966. – С.20-42.

20. Зырянов, В. А. Подготовка горнолыжника [Текст] / В.А. Зырянов. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 191с.

21. Колли, Ж.-К. На лыжах вместе с Килли [Текст] / Ж.-К. Колли; пер. с фр. Л. Ремизова. – М.: Физкультура и спорт, 1972. – 192 с.: ил. – (Звёзды мирового спорта).

22. Котелли, Ф. Лыжи будущего: пер. с итал. [Текст] / Ф. Котелли, М. Котелли. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 104с.

23. Кузнецов, В.В. Исходные характеристики легкоатлетов [Текст] / В.В. Кузнецов, В.В. Петровский, В.М. Шустин. – Киев: Здоровье,1979. – 241с.

24. Куликов, Л.М. Управление спортивной тренировкой [Текст]: систематичность, адаптация, здоровье / Л.М. Куликов. – М.: ФОН, 1995. – 395с.

25. Лисовский, А.Ф. Контроль за технической и тактической подготовленностью в горнолыжном спорте: проблемы и решения [Текст] / А.Ф. Лисовский // Теория и практика физической культуры. – 1997. – №10. – С.24-26, 39-40. – ISSN 0040-3601.

26. Лисовский, А.Ф. Двигательные качества горнолыжника и методика их оценки [Текст] / А.Ф. Лисовский, Н.И. Лисовская. – Чайковский: ЧГИФК,1988. – 103с.

27. Лисовский, А.Ф. Подвижные игры в подготовке юных горнолыжников: учеб. пособие / А.Ф. Лисовский, Н.И. Лисовская, Ю.Ф. Барков. – Чайковский: ЧГИФК, 2002. – 95 с.

28. Лыжный спорт [Текст]: учебник для ин-тов и техн. физ. культ. / под ред. В. Д. Евстратов, Г. Б. Чукардин, Б. И. Сергеев. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 319 с.: ил.

29. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта: учебная книга для завершающих уровней высшего физкультурного образования [Текст] / Л.П. Матвеев. – М.: Воениздата, 1997. – 304с.

30. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет [Текст]: учебник для высших специальных физкультурных учебных заведений / Л.П. Матвеев. – 3-е изд. – СПб.: Лань, 2003. – 160 с.

31. Миненков, Б.В. Зимний спорт для всех [Текст] / Б.В. Миненков. – М.: Знание,1983. – 63с.

32. Моруа, Ж. Лыжи по-французски [Текст] / Ж. Моруа, О. Боннэ. – М.: Физкультура и спорт, 1978.– 203 с;

33. Московченко, О.Н. Индивидуальные особенности морфофункциональных типов физического развития к климатической адаптации [Текст] / О. Н. Московченко // Вестник КрасГАУ. – Красноярск, 2004. – Вып. 5. – С. 102–108.

34. Набатникова, М.Я. Основы управления подготовкой юных спортсменов [Текст] / М. Я. Набатникова. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 129 с.

35. Новиков, А.Д. Теория и методика физического воспитания [Текст] / А. Д. Новиков. – М.: Физкультура и спорт, 1967. – № 3. – 176 с.

36. Об общей физиологической характеристике и способах определения выносливости у спортсменов [Текст] // Физиологическая характеристика и методы определения выносливости в спорте: метод. рекомендации / под ред. Н. В. Зимкина. – М.: Физкультура и спорт, 1972. – С. 6-19.

37. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать: [Текст] [монография] / Н.Г. Озолин. – М.: Астрель: АСТ, 2004. – 863 с.: ил. – ISBN 5-17-012478-3; ISBN 5-271-02939-5.

38. Озолин, Н.Г. Современная система спортивной тренировки [Текст] / Н.Г. Озолин. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 480 с.

39. Орехов, Л.И. Основы тренировки горнолыжника [Текст] / Л.И. Орехов, П.А. Дельвер. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 296с.

40. Основы математической статистики [Текст]: учеб. пособие для ин-тов физ. культуры / под ред. В.С. Иванова. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 176 с.: ил.

41. Платонов, В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов / В.Н. Платонов. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 284 с.

42. Платонов, В.Н. Проблемы и перспективы оптимизации тренировочного процесса спортсменов, специализирующихся в циклических видах спорта [Текст] / В.Н. Платонов // Построение спортивной тренировки в циклических видах спорта. – Киев, 1978. – С. 532.

43. Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения [Текст]: учебник / В.Н. Платонов. – Киев: Олимпийская литература, 2004. – 808с.

44. Платонов, В.Н. Современная спортивная тренировка [Текст] / В.Н. Платонов. – Киев: Здоровья, 1980. – 336 с.

45. Платонов, В.Н. Спорт высших достижений и подготовка национальных команд к Олимпийским играм: отечественный и зарубежный опыт. История и современность [Текст]/ В.Н. Платонов. – М.: Советский спорт, 2010. – 310 с.: ил. – (Спорт без границ). – ISBN 978-5-9718-0447-5.

46. Платонов, В.Н. Теория и методика спортивной тренировки [Текст] / В.Н. Платонов. – Киев: Вища школа, 1984. – 345 с.

47. Преображенский, В.С. Крутые повороты. Карманный тренер для занимающихся самостоятельно [Текст] / В. С. Преображенский // Физкультура и спорт. – 1985. – №1. – С.10-20.

48. Радыгина, Д.Е. Психодиагностика спортивных способностей [Текст] / Т.А. Радыгина, В.С. Третилова. – М.: Физкультура и спорт, 1973. – 173 с.

49. Ростовцев, Д.Е. Горнолыжный спорт [Текст] / Д.Е. Ростовцев. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 269 с.

50. Ростовцев, Д. Е. Подготовка горнолыжника [Текст] / Д. Е. Ростовцев. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 176 с.: ил.

51. Салманов, Г.Д. Горнолыжный спорт за рубежом [Текст] / Г.Д. Салманов; предисл. Ю. С. Преображенского. – М.: Физкультура и спорт,1988. – 119 с.: ил.

52. Смирнов, Ю. И. Оценка технической подготовки горнолыжника [Текст] / Ю.И. Смирнов, Ю.А. Дельвер // Лыжный спорт: сб. статей / сост. В.С. Мартынов, В.С. Преображенский. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – С.37–40.

53. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов [Текст]: хрестоматия / [под. ред. И.П. Волкова]. – СПб.: Питер, 2002. – 382 с.

54. Теория и методика физического воспитания: учебник для техникумов физической культуры [Текст]: учеб. для техникумов физ. культ. / под ред. Г.Д. Харабуги. – 2-е изд. – М.: Физкультура и спорт, 1974. – 320 с.: ил.

55. Теория и методика физической культуры [Текст]: учебник / под ред. Ю.Ф. Курамшина. – [4-е изд., стер.]. – М.: Советский спорт, 2010.– 464 с. – ISBN 978-5-9718-0431-4.

56. Теория и методика физической культуры [Текст]: учебник для институтов физической культуры / под ред. Л.П. Матвеева. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543с.

57. Уроки горных лыж [Текст] / [сост. Г. Д. Салманов; пер. с англ. Г. Д. Салманов]. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 114 с.: ил.

58. Учение о тренировке. Введение в общую методику тренировки [Текст] / [пер. с нем.]; под ред. Д. Харре. – М.: Физкультура и спорт, 1971. – 328 с.: ил.

59. Филин, В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов [Текст] / В.П. Филин. – М.: Физкультура и спорт,1974. – 232 с.

60. Филиппович, В.И. О принципе спортивной ориентации детей и подростков в связи с возрастной изменчивостью структуры двигательных способностей [Текст]/ В.И. Филиппович // Теория и практика физической культуры. – 1977. – №4. – С.42-48.

61. Физиология человека [Текст]: учебник / под ред. Н.В. Зимкина. – М.: Физкультура и спорт, 1975. – 496с.

62. Фомин, Н.А. Основы возрастной физиологии спортсменов / Н.А. Фомин. – Челябинск, 1975. – 115с.

63. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учебное пособие для вузов / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 7-е изд., стер. – М., 2009. – 480 с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-6214-3.

64. Чередова, В.П. Обучение и тренировка юных слаломистов [Текст] / В.П. Чередова. – М.: Физкультура и спорт, 1954. – 166с.

65. Яковлев, В.Г. Подвижные игры [Текст]: учеб. пособие для студентов фак. физ. воспитания пед. ин-тов / В.Г. Яковлев, В.П. Ратников. – М.: Физкультура и спорт, 1977. – 143 с.: ил.

66. Ялакас, С.И. Школа горнолыжника [Текст] / С.И. Ялакас. – М.: Физкультура и спорт, 1973. – 119 с.: ил.

67. Бальсевич, В.К. Онтокинезиология человека [Текст] / В.К. Бальсевич. – М.: Теория и практика физической культуры, 2000. – 274 с. – ISBN 5-93512-006-2.

68. Васильков, А.А. Теория и методика спорта [Текст]: учебник /А.А. Васильев.– Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 379 с. – ISBN 978-5-222-14232-5.

Приложение 1

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛЕТНИХ СОРЕВНОВАНИЙ (МАЛЬЧИКИ)

|

Ф.И.О. |

Год рожде-ния |

Раз-ряд |

Бег 60 м (сек) |

Бег 400 м (мин) |

Пры-жок в длину с места (см) |

10-ой Прыжок (м) |

Наклон вперед на опоре (см) |

Поднос ног к перик-ладине |

Напрыгивания на тумбу 60 сек |

Челно-чный Бег (сек) |

Подтя-гива-ние |

Место |

|

1.Киселев Николай |

1992 |

КМС |

8.09 (3) |

1.02.15 (2) |

2.73 (2) |

28.22 (3) |

8 (6) |

24 (4) |

75 (1) |

6.65 (1) |

15 (2) |

2 |

|

2.Шипилов Константин |

1990 |

МСМК |

7.69 (1) |

0.59.67 (1) |

2.72 (3) |

28.90 (2) |

11 (4) |

19 (5) |

72 (2) |

7.52 (5) |

20 (1) |

1 |

|

3.Белоусов Олег |

1987 |

МС |

7.84 (2) |

1.04.48 (3) |

2.84 (1) |

29.00 (1) |

18 (3) |

- (6) |

69 (3) |

6.71 (3) |

- (6) |

3 |

|

4.Шалманов Дмитрий |

1990 |

МС |

8.12 (4) |

1.06.97 (4) |

2.63 (5) |

25.40 (4) |

22.5 (1) |

26 (1) |

67 (5) |

6.70 (2) |

12 (5) |

4 |

|

5. Тарасов Сергей |

1994 |

КМС |

8.72 (5) |

1.07.29 (5) |

2.66 (4) |

25.32 (5) |

21 (2) |

26 (1) |

68 (4) |

7.24 (4) |

14 (3) |

5 |

|

6.Шалманов Даниил |

1995 |

КМС |

8.83 (6) |

1.08.42 (6) |

2.26 (6) |

23.08 (6) |

11 (4) |

25 (3) |

54 (6) |

7.53 (6) |

13

|

6 |

Приложение 2

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛЕТНИХ СОРЕВНОВАНИЙ (ДЕВОЧКИ)

|

Ф.И.О. |

Год рож-де-ния |

Раз-ряд |

Бег 60 м (сек) |

Бег 400 м (мин) |

Пры-жок в длину с места (см) |

10-ой Прыжок (м) |

Наклон вперед на опоре (см) |

Поднос ног к перик-ладине |

Напры-гивания на тумбу 60 сек |

Челноч- ный бег (сек) |

Подтя-гива-ние |

Место |

|

1.Гареева Динара |

1994 |

КМС |

9.01 (2) |

1.11.67 (1) |

2.20 (2) |

24.46 (1) |

16 (5) |

12 (5) |

60 (1) |

7.57 (3) |

12 (2) |

2 |

|

2.Хатомченкова Екатерина |

1992 |

МС |

10.10 (5) |

1.20.00 (3) |

2.00 (6) |

22.31 (3) |

21 (3) |

17 (2) |

60 (1) |

7.26 (1) |

0 (6) |

3 |

|

3.Грознова Дарья |

1990 |

МС |

9.77 (3) |

1.36.95 (6) |

2.22 (1) |

23.62 (2) |

13 (6) |

13 (4) |

53 (5) |

7.93 (4) |

1 (5) |

4 |

|

4.Ковалева Ирина |

1992 |

МС |

9.79 (4) |

1.22.36 (4) |

2.20 (2) |

22.00 (4) |

18 (4) |

4 (6) |

54 (4) |

8.01 (6) |

4 (3) |

6 |

|

5.Сизых Любовь |

1993 |

КМС |

10.34 (6) |

1.26.29 (5) |

2.03 (5) |

20.82 (6) |

26.5 (1) |

14 (3) |

45 (6) |

7.93 (4) |

4 (3) |

5 |

|

6.Хатомченкова Анастасия |

1994 |

КМС |

8.75 (1) |

1.17.74 (2) |

2.16 (4) |

21.99 (5) |

21.5 (2) |

30 (1) |

57 (3) |

7.56 (2) |

13 (1) |

1 |

Приложение 3

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗИМНИХ СОРЕВНОВАНИЙ (МУЖЧИНЫ)

|

Ф.И.О. |

Год рождения |

Разряд |

Первый ЭКР (очки в протоко-ле) |

Первый ЭКР (место) |

Очки |

Общий зачет КР (очки в протоколе) |

Общий зачет КР (место) |

Очки |

|

1.Киселев Николай |

1992 |

КМС |

12 |

5 |

3 |

520 |

1 |

10 |

|

2.Шипилов Константин |

1990 |

МСМК |

36 |

2 |

8 |

289 |

3 |

6 |

|

3.Белоусов Олег |

1987 |

МС |

40 |

1 |

10 |

365 |

2 |

8 |

|

4.Шалманов Дмитрий |

1990 |

МС |

21 |

4 |

4 |

273 |

4 |

4 |

|

5. Тарасов Сергей |

1994 |

КМС |

32 |

3 |

6 |

217 |

5 |

3 |

|

6.Шалманов Даниил |

1995 |

КМС |

3 |

6 |

2 |

198 |

6 |

2 |

Приложение 4

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗИМНИХ СОРЕВНОВАНИЙ (ЖЕШЩИНЫ)

|

Ф.И.О. |

Год рождения |

Разряд |

Первый ЭКР (очки в протоколе) |

Первый ЭКР (место) |

Очки |

Общий зачет КР (очки в протоколе) |

Общий зачет КР (место) |

Очки |

|

1.Гареева Динара |

1994 |

КМС |

65 |

2 |

8 |

377 |

2 |

8 |

|

2.Хатомченкова Екатерина |

1992 |

МС |

19 |

3 |

6 |

125 |

6 |

2 |

|

3.Грознова Дарья |

1990 |

МС |

100 |

1 |

10 |

592 |

1 |

10 |

|

4.Ковалева Ирина |

1992 |

МС |

8 |

6 |

2 |

192 |

4 |

4 |

|

5.Сизых Любовь |

1993 |

КМС |

12 |

5 |

3 |

262 |

3 |

6 |

|

6.Хатомченкова Анастасия |

1994 |

КМС |

15 |

4 |

4 |

171 |

5 |

3 |

Исполнитель выпускной

квалификационной

работы: Малиновский А.Р.

Научный руководитель: Храмов Н.А.

Заведующий кафедрой

ТиМ лыжного и конькобежного спорта,

фигурного катания на коньках

к.п.н., профессор Баталов А.Г.

Дата защиты: «____» __________20__г.

Оценка за защиту: ______________________

Председатель государственной

аттестационной комиссии: _________ (____________)

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.