«ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ РУЛЕВОГО В ВОСЬМЕРКЕ В УСЛОВИЯХ СОРЕВНОВАНИЙ»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

Глава 1. ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУЛЕВОГО В СОСТАВЕ ЭКИПАЖА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ВОСЬМЕРКИ 5

1.1 Общие черты и структура соревновательной деятельности спортсмена 5

1.2. Формы управления деятельностью спортсмена во время соревнований 7

1.3 Устройство судна академической восьмерки и обязанности экипажа

судна 13

1.4 Общие понятия маневренности судна 16

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 19

2.1. Изучение и анализ научно-методической литературы 19

2.2. Педагогические наблюдения соревновательной деятельности высококвалифицированных пятиборцев в комбинированном испытании,

беседы с тренерами и специалистами 20

2.3. Анкетирование 20

2.4. Методы математической обработки данных 21

2.5. Организация исследования 21

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 22

ВЫВОДЫ 32

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 34

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 37

Приложение 45

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Формирование спортсмена высокой квалификации сопряжено с глубоким погружением в специфику своей деятельности. Длительная тренировка обостряет восприятие специализированной информации и доводит до автоматизма ответные механизмы, обеспечивающие своевременные адекватные меры по оптимизации соревновательной деятельности. Именно такие способности требуются от спортсменов выполняющих управленческую деятельность в командных видах спорта, в ряде зимних видов спорта (сани, бобслей и т.д.), в водных видах спорта, в частности в гребле. Особенно данные функции проявляются у рулевого. Однако на сегодняшний день нет объективно обоснованных методик по подготовке рулевого академической восьмерки. Данный вид судна отличается наибольшей длиной, что предъявляет дополнительные требования к точности управления рулевым механизмом.

Цель. Объективизировать представление о характере и значимости соревновательной деятельности рулевого.

Гипотеза. Оптимизация подготовки рулевого, с учетом требований предъявляемых соревновательной деятельностью будет способствовать улучшению общего спортивного результата.

Объект исследования - соревновательная деятельность рулевого в восьмерке.

Предмет исследования – технико-тактические действия и функции рулевого в восьмерке.

Теоретическая значимость - данной работы заключается в выявлении:

1) основных компонентов деятельности рулевого;

2) чувства рулевого, на основе которых он управляет судном;

3) функции рулевого при управлении экипажем судна;

4) функции рулевого при управлении судном;

5) условия, определяющие эффективность использования рулевого механизма;

6) воздействия различных сбивающих факторов на оптимальный курс судна.

Практическая значимость. Полученные в ходе исследований результаты дополняют теорию и методику гребного спорта (академическая гребля). Научно-обоснованные сведения о составе соревновательной деятельности рулевого позволяют оптимизировать его действия при прохождении дистанции в различных условиях соревнований.

Глава 1. ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУЛЕВОГО В СОСТАВЕ ЭКИПАЖА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ВОСЬМЕРКИ

1.1. Общие черты и структура соревновательной деятельности спортсмена

Под «соревновательной деятельностью» Л.П. Матвеев (47) подразумевает совокупность действий спортсмена в процессе состязания, объединенных соревновательной целью и объективной логикой (закономерно складывающейся последовательностью) ее реализации.

Соревновательная деятельность спортсмена состоит из соревновательных действий и их комплексных форм (4, 5, 13, 14). Соревновательные действия первично представляются целостными компонентами соревновательной деятельности, объединенными общей логикой. Они имеют внутреннюю и внешнюю структуру (9, 20). Более крупные компоненты соревновательной деятельности можно представить при объединении их в комбинации. В зависимости от вида спорта комбинации могут быть строго формализованными, например в гимнастике, фигурном катании на коньках и др., или комплексов действий с широкой варьируемостью, обусловленных тактикой состязания (47).

Соревновательные действия в ходе состязания могут воспроизводиться с изменениями, диктуемыми этапами соревнования, последовательностью его развертывания (19, 23, 28, 37). Объем деятельности спортсмена, а иногда и ее состав, в конкретном соревновании зависит от стадии состязания, до которой доходит спортсмен. Так, выход в финал, при прохождении всех стадий, потребует от него большего количества действий, чем при выбывании из соревнования на одной из промежуточных стадий.

Вероятностный характер спортивно-соревновательной деятельности, выражается в том, что ее предварительный замысел реализуется не в полном соответствии с намеченным планом, а с неизбежными изменениями, отклонениями, корреляциями (27, 29, 34,). Что касается целевой направленности и общего замысла спортсмена в соревновании, то они сохраняют свое воздействие. Вместе с тем отдельные соревновательные действия имеют вариации вплоть до изменения намерения (26). Данные изменения могут быть вызваны изменениями поведения соперников, динамичностью ситуаций, изменениями внешних условий. Реализация соревновательных намерений в различных видах спорта неодинакова (27). Так, в соревновательных упражнениях при стандартных условиях состязания, опосредованно контакте соревнующихся и незначительной вариацией состава соревновательных действий вероятность выполнения намерений заранее задуманным способом весьма высока (27). В единоборствах, которые отличаются взаимообусловленностью действий, вероятность выполнения предварительно задуманного соревновательного действия совсем невелика (15).

Показатели эффективности соревновательных действий подразделяют на интегральные показатели результативности и дифференциальные показатели эффективности (14, 17). Интегральные показатели определяют путем сравнения оценок спортивного результата, целостного выполнения соревновательных действий. Выявление дифференциальных показателей эффективности соревновательного действия связано с сопоставлением с условным эталоном, принятым в анализируемом соревновательном упражнении (25).

Надежность соревновательного действия отражает показатели устойчивости к сбивающим факторам, способностям и целесообразной вариативности в соответствии с меняющимися условиями состязаний, экономичностью при его многократном воспроизведении (22).

Важнейшими характеристиками соревновательного упражнения являются стабильность и вариативность. Вариативность выражается в изменениях действий применительно к соревновательным ситуациям. Стабильность соревновательных действий - в сохранении параметров одинаковых условий состязания (36).

Объем и разнообразие соревновательных действий отражают количество их вариаций. Запас соревновательных действий помогает варьировать соревновательные действия, когда возникает необходимость расширять варианты ведения состязания (40).

При этом всегда надо помнить, что все особенности реализации соревновательных действий соотносятся с индивидуальными особенностями спортсмена на всех стадиях становления спортивного мастерства (34).

Таким образом, соревновательная деятельность является неотъемлемым спутником любого вида спорта и отражает требования к формированию двигательных структур, обеспечивающих успешность выступления спортсмена в соревнованиях.

1.2. Формы управления деятельностью спортсмена во время соревнований

Наблюдаемый значительный интерес специалистов в области спорта к многочисленным аспектам соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов различных специализаций реализуется через анализ методологических основ специфического вида деятельности человека (38).

Понятие "Деятельность" подробно изучено в общественных науках и психологии. Так, с точки зрения философии деятельностью является одна из форм взаимоотношений человека с окружающим миром, направленное на его изменение и преобразование в своих интересах. Данная форма поведения относится к высшей, свойственной только человеку через активность сознания конкретной личности (39).

Психология воспринимает деятельность, как специфически регулируемую сознанием внутреннюю и внешнюю активность человека, порождаемую потребностью и направлением на ее удовлетворение (30).

В структуре деятельности выделяется действие, как процесс, который подчинен реализации представления о результирующем воздействии, способов его осуществления. Консолидация действий и операций реализуется при постановке единой цели и последовательном решении поставленных задач (18).

В ходе своей деятельности человек производит материальные и духовные ценности, развивая свои способности, сохраняя природу, строя общество. Он стремится к созданию того, чего без его участия не могло бы быть в природе. Творческая составляющая в человеческой деятельности позволяет преодолеть свои пределы, превосходит свои же возможности. Исторический процесс неразрывно связан именно с деятельностью человека и общества в целом. Данный процесс проявляется в творениях, которые носят как продуктивный, так и непотребительский характер (7).

Деятельность индивида осуществляется в неразрывном единстве с обществом и реализуется как его составляющая ячейка. Любая деятельность наряду с присущими ей специфическими чертами, которые характеризуются и определенными общими чертами.

Любая деятельность основана на интеллектуальных и моторных процессах (8), которые имеют свои закономерности, поэтому успех определяется комплексом автоматизированных связей, среди которых выделяют двигательные, мыслительные, сенсорные и поведенческие (8). В основе каждого из вышеперечисленных областей лежит навык, который связан с соответствующими психическими процессами, среди которых выделяют восприятие, свойства внимания, разновидности воображение, области памяти, виды мышления и речь, являющиеся важнейшими компонентами сопутствующими человеческой деятельности.

Деятельность человека реализуется в определенной последовательности с учетом мотива, цели, предмета, структуры и средств, используемых для реализации воздействия (41). В структуре деятельности можно выделить следующие составляющие:

- действия, которые являются результирующим процессом основанном на представлениях о достижении цели;

- операции, представляющие собой способы осуществления действия;

- психофизиологические функции и блоки этих функций.

Деятельность человека имеет внешние и внутренние стороны проявления. Внутренней стороной являются анатомо-физиологические структуры и процессы, которые управляются ЦНС, а также сами психологические процессы и состояния, участвующие в регуляторной деятельности. Внешней стороной данного действия являются собственно двигательные акты. Взаимосвязь внутренней и внешней сторон деятельности не является подвижной, которая меняется в зависимости от условий их реализации. Развитие и преобразование деятельности влечет за собой переход от внешней к внутренней (36).

Деятельность имеет многоуровневое строение, что делает неправомерным подмену одного уровня другим, например, уровня деятельности уровнем действий, или уровня действий уровнем операций.

Процесс развития деятельности связан с внутренним преобразованием. При этом деятельность приобретает предметное содержание. Объектом и соответственно средством деятельности становится удовлетворение связанных с ней потребностей, в виде новых материальных и духовных ценностей. Деятельность реализуется с использованием новых средств, которые помогают ускорить ее процесс и усовершенствовать результаты. Процесс ее развития происходит в автоматическом режиме в виде отдельной операции или других компонентов деятельности, в конечном счете превращаясь в умения или навыки. Результат развития рассматриваемого процесса может быть сопряжен с выделением, обособлением и дальнейшего самостоятельного развития нового вида деятельности (35).

Структура деятельности включает в себя и спортивную деятельность (36), которая занимает все большее место в жизни современного человеческого общежития. Теория и методика физического воспитания включают в себя понятие "спортом", которое отражает состязания демонстрирующие достижения в ней. Современное представление о такой деятельности отражает четко выраженные признаки, в числе которых можно выделить: унификацию состава действий, условия их выполнения и способы оценки достижений (11).

Соревновательную деятельность можно рассматривать как специфический вид деятельности индивида или спортивной команды (6), основным достижением в ней является спортивное совершенство, направленное как на формирование самой личности, так и общества в целом. Поэтому, необходимо определить роль, место составляющих компонентов данной деятельности в системе подготовки квалифицированных спортсменов.

Современная подготовка спортсменов является сложным явлением, включающим постановку цели и задач, выбор средств и методов, организационных форм, материально-технических условий и т.д., обеспечивающих путь достижения спортсменом наивысших результатов, который неразрывно связан с организационно-педагогическим процессом тренировки и выступлением в соревнованиях (2).

В системе подготовки выделяют три основные части: спортивную тренировку, соревновательную деятельность, а также дополнительные факторы, способствующие повышению эффективности тренировки и выступления на соревнованиях (1).

Основным мерилом, оценивающим эффективность подготовки спортсмена, является спортивный результат (3), уровень которого опирается на одаренность спортсмена, направленность и эффективность всей системы подготовки.

Долгое время специалисты и ученые были заняты изучением тренировочного процесса (42, 43, 46, 49), однако в последнее время внимание практиков все больше обращается к изучению соревновательной деятельности. Общепризнанно, что выступление на соревнованиях является важнейшей составной частью спортивной подготовки. При этом обучение и тренировка являются лишь частью всей подготовки конечной целью, которой является обеспечение необходимого результата (2, 5, 6).

Доказано, что в условиях соревнований проявляются все стороны подготовленности атлета, и только всестороннее изучение соревновательной деятельности, позволяет разработать оптимальную программу подготовки. При этом соревнования являются не столько формой контроля за уровнем подготовленности спортсменов, сколько одним из самых значимых условий роста спортивной квалификации. Специфические особенности подготовки к различного рода соревнованиям и предстоящей соревновательной борьбы, являются мощным фактором развития потенциала организма атлета, дальнейшей роста его адаптационных процессов. Поэтому соревновательная деятельность должна рассматриваться с позиций взаимоотношений "воздействие-фактор", которое отражается в виде "внешней" и "внутренней" нагрузки, "тренирующего потенциала" и ее "тренировочного эффекта" (48).

В теории и практике спорта отсутствует единое мнение о структуре и понятиях соревновательной деятельности. Одна сторона сводит ее к системе соревнований (38), другая - к соревновательным действиям или их модельным характеристикам, пытаясь получить более мелкие составляющие или элементы: старт, разгон, поворот, толчок и т.д., при этом соревновательную деятельность изучают во всей ее многогранности, взаимосвязях, что указывает на ее самостоятельное значение (47).

Например, многие специалисты (24) выделяют понятия соревновательная деятельность и спорт, в которых имеет место собственно соревновательная деятельность, подготовка к ней и специфические межчеловеческие отношения, установленные в сфере этой деятельности. Специфическая соревновательная деятельность составляет ядро спорта, обладающего характерной формой состязаний, исторически сложившейся в области физического воспитания как особый путь развития и унифицированной оценки человеческих возможностей.

По мнению некоторых специалистов (36, 41), термин "спортивная деятельность" - означает специально организуемую, разворачивающуюся в активной двигательной форме соревновательную деятельность высокой интенсивности и большого объема.

Соревновательную деятельность сложно выделить из деятельности субъекта. Например, что делает спортсмен в ходе подготовки, может ли рассматриваться как составной элемент соревновательной деятельности.

Специалистами (36, 37, 38) были выделены признаки соревновательной деятельности, среди которых:

- соревновательная деятельность по своему происхождению вторична, как бы надпредметна, то есть она разворачивается на материале другой, первичной, предметной деятельности;

- соревновательная деятельность связана с особым типом социального взаимодействия личностей групп, организаций различного уровня;

- конкуренция в соревновательной деятельности строится на неантагонистических отношениях и направлена на выявление превосходства одной из сторон.

Кроме этого, спорт может рассматриваться как сфера деятельности, сформировавшаяся в современном обществе для обеспечения соревнований. Спортивный результат, является функцией спортивной деятельности в процессе соревнований, который достигается как ее основная цель.

Анализируя соревновательную деятельность, можно выделить следующую закономерность: различные стороны подготовки спортсмена всегда реализуются в сложном сочетании, которое и обеспечивает наивысшее достижение спортивных показателей в соревновательной деятельности в целом, или в ее отдельных частях, представленных в виде действий, приемов, комбинаций. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность различных сторон подготовленности спортсмена при их реализации в условиях соревнований предопределяют подход к анализу структуры соревновательной деятельности и оценки ее эффективности. Только определив уровни проявления всех составляющих, можно объективно оценить сильные и слабые стороны соревновательной деятельности.

В соревновательной деятельности целеполагающим фактором является спортивный результат (44, 45), а сами соревнования могут быть представлены в виде наиболее эффективного фактора спортивного совершенствования.

Спортивный результат является следствием ряда основополагающих характеристик соревновательной деятельности в значительной мере независимых друг от друга. Поэтому существует необходимость установить четкие субординационные отношения между структурой соревновательной деятельности и структурой подготовленности.

Таким образом, соревновательная деятельность является важнейшей составной часть, как оценки подготовленности спортсмена, так и всей системы подготовки.

1.3. Устройство судна академической восьмерки и обязанности экипажа судна.

Лёгкие спортивные гребные суда с узкими, удлинёнными корпусами, вращающимися уключинами, размещёнными на выносах (кронштейнах) с внешней стороны корпуса, и продольно-подвижными банками (сиденьями). Различают гоночные и учебные виды академических судов. Каждый из видов в зависимости от количества гребцов делится на классы (одиночки, двойки, четвёрки, восьмёрки), которые, в свою очередь, могут быть разряда «клинкер» или «скиф». Разряд судна определяется конструктивными особенностями обшивки: у «скифов» обшивка безнаборная, выполненная из фанеры и шпона, у «клинкера» обшивка делается наборной – из досок, собранных в накрой или в стык. Учебные суда, в отличие от гоночных, имеют большую прочность, массу и большую ширину (обеспечивающую большую устойчивость) (50).

Академические суда могут строиться для распашной или парной гребли. При распашной гребле спортсмен гребёт одним веслом, а при парной – двумя вёслами. Все суда, кроме одиночки и двойки парной, имеют рулевое устройство. Академические суда различают по размерам и количеству посадочных мест. Напр., длина одиночки – 8 м, двойки распашной с рулевым – 11 м, четвёрки распашной без рулевого – 12.8 м, а восьмёрки – 18.5 м (52).

Академическое судно (лодка) состоит из корпуса, рулевого устройства, оборудования и принадлежностей (43). Корпус судна состоит из продольных (киль и привальные брусья) и поперечных (силовые шпангоуты – костыли и лекальные шпангоуты) связей, обшивки бортов, днища и палубы. Обшивка гоночных судов делается гладкой, из водостойкой фанеры, снаружи покрывается нитролаками или стеклотканью, пропитанной нитролаком, и имеет зеркальную поверхность. Рулевое устройство состоит из пера с баллером и штуртроса – стального или капронового шнура. Оборудование академических судов состоит из выносных уключин, подвижных банок и перестанавливающихся подножек. К арматуре академических судов относятся волноотражатели, оковки форштевня и рулевого устройства, литой резиновый шар, устанавливаемый на форштевне, гнездо для вымпела и др. Вёсла академических судов делятся на парные и распашные. Весло справа от гребца называется правым или загребным, слева – левым или баковым. Весло имеет строго определённую форму и состоит из рукоятки, стержня, шейки и лопасти с оковкой на конце, а также манжеты и каблука, устанавливаемых между рукояткой и стержнем. Манжета входит в уключину, каблук обеспечивает нужное соотношение длин рукоятки и стержня. Рукоятка, стержень, шейка и лопасть делаются цельными и склеиваются из реек древесины. Манжеты – кожаные или пластиковые, каблук – из алюминия или капрона. Размеры и масса вёсел для академических судов: распашное – масса 3.7–4.0 кг, длина 3750–3900 мм, ширина лопасти 160–200 мм; парное – масса 2.0–2.2 кг, длина – 3000–3200 мм, ширина лопасти 160–180 мм (33).

Академические суда, как тип спортивных судов, сформировались в 19 в. Уже в 1830 г. англичанин Гласнер применил металлические выносы. К 40-м гг. сложились классы судов: восьмёрка, четвёрка распашная с рулевым, двойка парная и распашная с рулевым, одиночка без рулевого. В 1844 г. в Англии появляется конструкция «скиф». С 1871 г. стали применяться подвижные банки. С сер. 40-х гг. 19 в. устанавливаются вращающиеся уключины. Начиная с 80-х гг. 19 в. основное внимание уделяется совершенствованию обводов корпуса и облегчению конструкции судна. Академические суда, построенные в кон. 19 в., по ходовым качествам мало в чём уступают современным судам (33).

В современных условиях лодки не имеют ограничения по форме и размерам, но имеют ограничения по весу. В тот момент, когда все лодки находятся в стартовой «коробке», следует команда «две минуты». С этого момента все ожидают дальнейших указаний. Проводится перекличка экипажей. После ответа последнего и белого сигнала судьи на стартовой линии, следует команда «внимание». Если загорается сигнал красного цвета, гонка стартовать не может. После короткой паузы судья на старте нажимает кнопку, следует громкий звуковой сигнал, удерживающее лодку крепление опускается в воду и гонка начинается. При совершении фальш-старта звучит гонг. Экипажи возвращаются. Совершивший два фальш-старта экипаж дисквалифицируется. При пересечении финишной линии каждым экипажем звучит сигнал. На финише трое судей следят за фотофинишем. Если в финале два экипажа приходят к финишу одновременно, то они завоевывают одно место. Если это происходит на предварительных соревнованиях и влияет на выход в следующий круг, то в течение двух часов экипажам предоставляется еще одна попытка для определения победителя (33).

Таким образом, управление судном в академической восьмерке осуществляется рулевым устройством, состоящим из пера с баллером и штуртроса – стального или капронового шнура.

1.4. Общие понятия маневренности судна

Маневрирование – изменение направления движения судна и его скорости с помощью руля, движителей, подруливающих устройств в целях обеспечения безопасности плавания или решения эксплуатационных задач (швартовка, постановка на якорь, проход узкостей и т. п.). Маневренность определяется такими качествами судна, как скорость, ходкость, управляемость, устойчивость на курсе и поворотливость, а также инерционными характеристиками судна. Маневренность судна не является постоянной. Изменение ее происходит под влиянием различных факторов (загрузки, крена, дифферента, ветра и т. д.), которые надлежит учитывать судоводителям при управлении судном (13).

Под ходкостью понимается способность судна преодолевать сопротивление окружающей среды и перемещаться с требуемой скоростью при наименьшей затрате мощности работы гребцов (31).

Скорость судна — одна из важнейших характеристик маневренных элементов судна. Скоростью судна считается та скорость, с которой оно перемещается относительно воды (33).

Управляемость — способность судна двигаться по заданной траектории, т.е. удерживать заданное направление движения или изменять его под действием управляющих устройств. Главными управляющими устройствами на судне являются средства управления рулем, средства управления движителем, средства активного управления. Управляемость объединяет два свойства: устойчивость на курсе и поворотливость (13, 45).

Устойчивость на курсе — это способность судна сохранять направление прямолинейного движения (2).

Поворотливость — способность судна изменять направление движения и описывать

траекторию заданной кривизны. Устойчивость на курсе и поворотливость находятся

в противоречии друг с другом. Чем более устойчиво прямолинейное движение судна,

тем труднее его повернуть, т. е. ухудшается поворотливость. Но с другой

стороны, улучшение поворотливости судна затрудняет его движение в постоянном

направлении, в этом случае удержание судна на курсе связано с напряженной

работой рулевого или авторулевого и частой перекладкой руля. При проектировании

судов стремятся найти оптимальное сочетание этих свойств. Управляемость судна в

основном определяется взаимным расположением трех точек: центра тяжести (ЦТ),

центра приложения всех сил сопротивления движению и центра приложения движущих

сил. Если центр тяжести при определенном состоянии загрузки судна остается

неподвижным, то центр приложения сил сопротивления не имеет постоянного

местоположения. В зависимости от движения судна суммарный вектор сил

сопротивления водной и воздушной сред изменяется, и точка его приложения к

судну обычно перемещается вдоль диаметральной плоскости. При поворотах судно

разворачивается вокруг вертикальной оси (центра вращения - Р), проходящей через

центр сил сопротивления. Если ЦТ располагается впереди центра сил

сопротивления, то судно устойчиво на курсе и наоборот, если ЦТ располагается

позади центра сил сопротивления, то судно неустойчиво на курсе и более

подвержено рысканию. Расположение центра приложения движущих сил зависит от

режима работы гребцов, положения руля, воздействия ветра, течения и т. п. В

зависимости от расположения указанных трех точек при движении судна могут

произойти сопутствующие явления:

крен, дифферент, поперечное смещение. В

результате воздействия обтекающих масс воды и ветра на корпус, весла и руль,

даже при спокойной воде и слабом ветре, судно не остается постоянно на заданном

курсе, а отклоняется от него. Отклонение судна от курса при прямом положении

руля называется рыскливостью. Амплитуда рыскания судна в тихую погоду

небольшая. Поэтому для удержания его на курсе требуется незначительная перекладка

руля вправо или влево. При сильном ветре и волнении устойчивость судна на курсе

значительно ухудшается. На рыскливость судна большое влияние оказывает

расположение гребцов. Уклонение судна под ветер называется увальчивостью. Это

свойство так же, как рыскливость, является недостатком судна, его всегда

приходится учитывать при осуществлении различных маневров, особенно в

стесненных условиях (44, 51).

Силы и моменты, действующие на судно. Все силы, действующие на судно, разделяются на три группы: движущие, внешние, реактивные. К движущим силам относятся силы, создаваемые средствами управления: тягой гребка, боковой силой руля, силами, создаваемыми средствами активного управления (33).

К внешним силам относятся силы давления ветра, волнения воды, давления течения (12).

К реактивным силам относятся силы, возникающие в результате движения судна под действием движущих и внешних сил. Они разделяются на инерционные обусловленные инертностью судна и присоединенных масс воды и возникающие только при наличии ускорений. Направление действия инерционных сил всегда противоположно действующему ускорению. Неинерционные силы обусловлены вязкостью воды и воздуха и являются гидродинамическими и аэродинамическими силами (12).

Таким образом, при управлении судном рулевой должен учитывать большое количество факторов в совокупности называемом чувством судна.

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель: Объективизировать представление о характере и значимости соревновательной деятельности рулевого.

Задачи исследования:

1. Определить содержание деятельности рулевого в академической гребле.

2. Определить значимость различных технико-тактических действий на старте.

3. Изучить значимость технико-тактических действий при управлении экипажем во время преодоления соревновательной дистанции.

4. Выявить значимость технико-тактических действий при работе с рулевым управлением.

Для решения задач применялись следующие методы исследования:

1. Изучение и анализ научно-методической литературы.

2. Педагогические наблюдения соревновательной деятельности.

3. Анкетирование.

4. Беседы со спортсменами, тренерами и специалистами.

5. Методы статистической обработки данных.

2.1. Изучение и анализ научно-методической литературы.

В ходе изучения научно-методической литературы было проанализировано 52 источников. Этот метод позволил точно поставить задачи работы, выбрать методы исследования, использовать выводы многих специалистов. Удалось выявить место деятельности рулевого в соревнованиях по академической гребле. Несмотря на довольно большой объем информации о соревновательной деятельности спортсменов в гребле, вопрос о составе действий рулевого и их характеристиках при выполнении соревновательного упражнения в классе восьмерок отсутствует.

2.2. Педагогические наблюдения соревновательной деятельности высококвалифицированных рулевых на суднах класса академической восьмерки и беседы с тренерами и специалистами.

В процессе исследования велись педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью высококвалифицированных рулевых в соревновательном упражнении. В результате которого были установлено содержание деятельности рулевого.

Проводились беседы с тренерами и специалистами, которые позволили обобщить опыт работы, определить актуальность выбранной темы, определились пути и методы решения поставленных задач.

2.3. Анкетирование

Для получения дополнительных данных было проведено анкетирование высококвалифицированных спортсменов, занимающихся академической греблей и их тренеров. Содержание вопросов анкеты в приложении 1.

В ходе анкетирования изучалось мнение тренеров и спортсменов на предмет:

- значимости компонентов деятельности рулевого во время прохождения соревновательной дистанции;

- значимости основных чувств рулевого, являющиеся основой управления судном;

- значимости различных функций рулевого по управлению экипажем судна;

- значимости основных функций рулевого при управлении судном;

- значимости основных условий, определяющих эффективность использования рулевого механизма;

- значимости воздействия различных сбивающих факторов на оптимальный курс судна.

Кроме этого анкетирование имело место и среди тренеров. Оно проводилось с целью выявления факторов управления судном, воздействующих на результат в гонке.

2.4. Методы математической обработки данных.

В процессе статистического анализа данных исследований компонентов соревновательной деятельности рулевых вычислялись соотношения между различными уровнями значимости:

- компонентов деятельности рулевого во время прохождения соревновательной дистанции;

- основных чувств рулевого, являющиеся основой управления судном;

- различных функций рулевого по управлению экипажем судна;

- основных функций рулевого при управлении судном;

- основных условий, определяющих эффективность использования рулевого механизма;

- воздействия различных сбивающих факторов на оптимальный курс судна.

Кроме того, проводился анализ соотношений гонок с различным стартовым оборудованием и преодолением прямой дистанции или с маневром.

2.5. Организация исследования

Исследования проводили в 2011-2014 годах, на крупнейших всероссийских соревнованиях. Рассматривалась соревновательная деятельность рулевого в классе судов академической восьмерки.

В исследованиях приняло участие 127 человек.

Соревновательные действия записывали с помощью видеоаппаратуры (SONY AV 3420 SE), а видеокамеры располагали с боку и гоночной трассы с точки, позволяющей регистрировать временные интервалы действий. Дальнейшая обработка видеоматериала проводилась группой экспертов с помощью программы «Windows Movie Maker» путем по кадрового анализа движений (продолжительность одного кадра равна 20 мс).

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Спорт высших достижений связан с максимально возможным уровнем мастерства во всех видах спорта. Не составляет исключение и гребной спорт. Участие рулевого в гонках, является важным составляющим звеном для достижения общего успеха. Изучение составляющих мастерства у рулевого позволит получить объективные критерии оценки его деятельности.

Для получения ниже изложенных данных мы использовали метод анкетирования и беседы со спортсменами и тренерами.

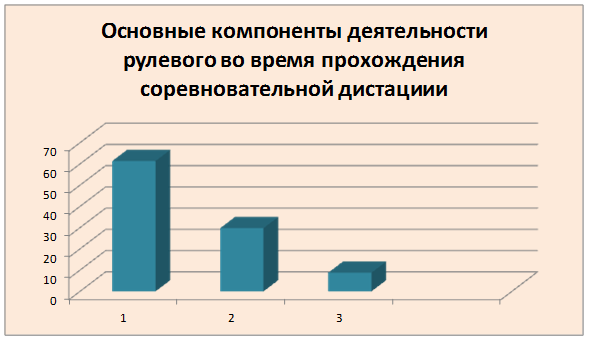

Рисунок 1 - Соотношение значимости компонентов деятельности рулевого во время прохождения соревновательной дистанции (%).

Условные обозначения:

1– управление судном;

2– синхронизация действий экипажа;

3– контроль соревновательной ситуации.

Исследование значимости, компонентов деятельности рулевого во время прохождения соревновательной дистанции (рис.1), показало, что специалисты и спортсмены считаю наиболее значимым управление судном (61,4%), в то время как на второй место, по данному критерию, поставлена синхронизация действий всего экипажа (29,8%). Чуть меньше1/10 части всех опрошенных указали на значимость контроля соревновательной ситуации со стороны рулевого (8,8%).

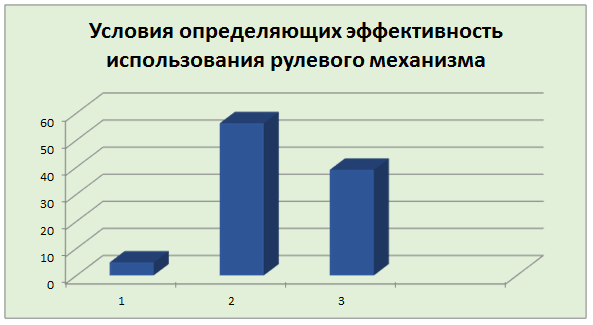

Рисунок 2 - Соотношение значимости основных чувств рулевого, являющиеся основой управления судном (%).

Условные обозначения:

1– чувство руля;

2– чувство судна;

3– чувство погодных условий:

- ветер;

- волна (течение);

- температура.

Данное соотношение уровней значимости указывает на то, что, при прохождении соревновательной дистанции со стороны рулевого, как правило, востребованы несколько функциональных обязанностей, выполнение которых предъявляет ряд специфических требований к рулевому и определяет эффективность его соревновательных действий.

Для более детального рассмотрения структуры деятельности рулевого изучим содержание каждого из представленных выше компонентов.

При анализе значимости основных чувств необходимых рулевому для управления судном (рис. 2), было выявлено, что наибольшее значение имеет чувство руля (69,2%). Для успешного управления судном рулевому также необходимы чувство судна (20,6%) и чувство погодных условий (10,2%).

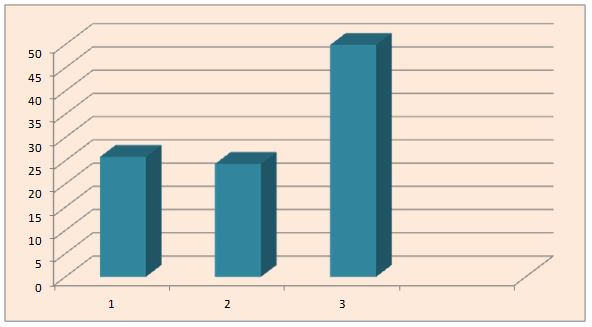

Рисунок 3 - Соотношение значимости различных функций рулевого по управлению экипажем судна (%)

Условные обозначения:

1 – оптимизация темпа движений гребцов;

2 – голосовая поддержка;

3 – оптимизация ритма движений гребцов;

4 – объединение усилий всех членов команды.

Данное соотношение значимости основных чувств отражает условия, в которых действует рулевой. Они характеризуются относительной стабильностью выполнения основных задач по выдерживанию точного курса с учетом конструктивных особенностей судна, и компенсации воздействий внешних условий. Можно предположить, что сбивающие факторы максимально проявляются при ненастных погодных условиях, которые предъявляют дополнительные умения со стороны рулевого для удержания оптимального курса судна.

Исследование значимости различных функций рулевого по управлению экипажем судна (рис. 3) показало, что около половины специалистов (48,9%) считают главным оптимизировать ритм гребцов. Второй по значимости функцией была обозначена голосовая поддержка членов экипажа (24,3%). Такие функции как оптимизация темпа работы гребцов (12,4%) и объединение усилий всех членов команды (12,3%) имеют примерно равную значимость.

Отсюда видно, что при управлении экипажем судна эксперты указали четыре значимых функции, наибольшими значениями, среди которых, выделяется оптимизация ритма движений гребцов.

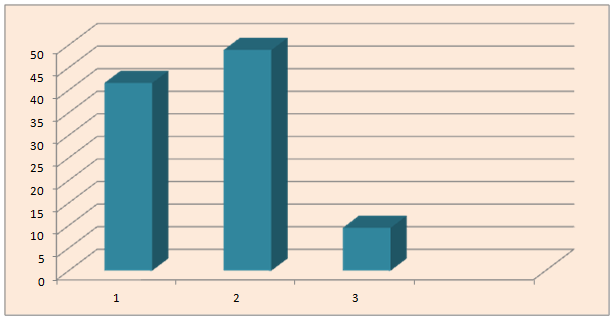

Анализ соотношения значимости основных функций рулевого при управлении судном для достижения наилучшего спортивного результата (рис. 4), показывает ведущее место следованию оптимальным курсом (68,9%). Компенсации воздействия сбивающих с намеченного курса факторов уделяется меньшее, хотя и немалое, значение (31,1%).

Таким образом, при использовании рулевого механизма, спортсмен должен акцентировать свое внимание на двух основных функция, при этом, первостепенное значение имеет следование оптимальным курсом. В случае воздействия сбивающих с намеченного курса факторов рулевой вынужден включать дополнительные маневры для их нейтрализации.

Рисунок. 4 - Соотношение значимости основных функций рулевого при управлении судном (%).

Условные обозначения:

1 – следовать оптимальным курсом;

2 – компенсировать воздействия сбивающих с намеченного курса факторов.

Установлены основные условия определяющие эффективность использования рулевого механизма (рис.5), среди которых, прежде всего, движение с минимальным отклонением от курса (56,2%) и минимизация участия рулевого механизма создающего дополнительное сопротивление (30,0%). Существенно уступают им в значимости положение судна строго по курсу во время старта (4,8%).

Рисунок 5 - Соотношение значимости основных условий, определяющих эффективность использования рулевого механизма (%).

Условные обозначения:

1 – положение судна строго по курсу во время старта;

2 – движение с минимальным отклонением от курса;

3 – минимизация участия рулевого механизма создающего дополнительное сопротивление.

Анализ приведенных данных позволяет заключить, что эффективность действий рулевого оценивается по соблюдению оптимального курса и минимальным участием рулевого управления при возникающих сбивающих с курса факторах.

Рисунок 6 - Соотношение значимости воздействия различных сбивающих факторов на оптимальный курс судна (%).

Условные обозначения:

1 – ветер (боковой, порывистый);

2 – волна (течение);

3 – десинхронизация работы гребцов.

Соотношение значимости воздействия различных сбивающих факторов на оптимальный курс судна (рис.6) показывает набольшее негативное влияние десинхронизации работы гребцов (49,9%), вместе с тем значимость воздействия факторов волны (течения) и ветра приблизительно равны (24,3% и 25,8%, соответственно). Таким образом, можно условно разделить воздействие всех негативных факторов на две равные части, одна половина возникает от воздействия природных явлений, другая от недостаточной слаженности работы гребцов.

Рисунок 7 - Соотношение всероссийских соревнований с различным стартовым оборудованием (%).

Условные обозначения:

1 – с ловушками;

2 – с ручным держателем;

3 – без держателей.

Изучая мнения тренеров по поводу участия рулевого в выборе оптимального курса, в процессе исследования натолкнулись на неоднозначную позицию. Одна группа тренеров утверждала, что данная функция очень важна для рулевого, так как именно его команды помогают скоординировать действия впереди сидящих гребцов для выбора курса. При начале движения судна по дистанции, в случае ошибки в выборе курса, выполняемые коррекции ведут к дополнительной трате времени и сил гребцов. Другая группа тренеров утверждала об отсутствии данной функции при наличии современного оборудования. Следовательно, данный вопрос касается оборудования старта при проведении соревнований. Изучая соотношение всероссийских соревнований с различным стартовым оборудованием (рис.7) можно констатировать то, что большинство стартов проводятся с ручным держателем (48,9%) и наименьшее количество стартов не имеют держатели (9,5%). Менее половины всех соревнований проводятся со стартовых позиций оборудованных ловушками (41,6%).

Таким образом, на большинстве всероссийских соревнованиях рулевому необходимо взаимодействовать с впереди сидящими гребцами при корректировке стартового положения судна, для занятия наиболее оптимального курса.

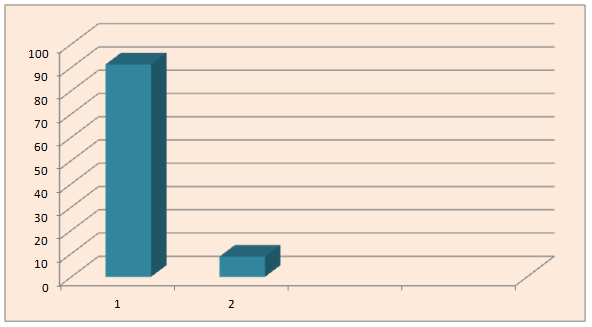

Рисунок 8 - Соотношение всероссийских соревнований с преодолением прямой дистанции и с маневром (%).

Условные обозначения:

1 – прямая дистанция;

2 – с маневром.

Исследуя деятельность рулевого нельзя не затронуть и такой аспект как умение совершать маневр во время гонки. Можно предположить, что совершение маневра требует от всей команды, а особенно от рулевого дополнительных умений, которые и обеспечат успех гонки. Для понимания значимости данных умений рассмотрим соотношение соревнований, имеющих дистанции с маневром (рис.8). Среди соревнований подавляющее большинство (91,7%) включает в себя преодоление прямой дистанции, однако около в 1/10 части соревнований от рулевого и гребцов требуется умение маневрировать по ходу гонки, что необходимо учитывать при подготовке спортсменов.

Таким образом, деятельность рулевого включает в себя ряд функций, для реализации которых от спортсмена требуются разноплановые умения и навыки, для овладения которыми необходима специализированная подготовка учитывающая значимость этих структур в соревновательной деятельности.

ВЫВОДЫ

1. При прохождении соревновательной дистанции со стороны рулевого востребованы несколько функциональных обязанностей, среди которых наиболее значимым является управление судном и синхронизация действий экипажа, а контроль соревновательной ситуации имеет второстепенное значение.

2. Действия рулевого характеризуются относительной стабильностью выполнения основных задач по выдерживанию точного курса с учетом конструктивных особенностей судна, и компенсации воздействий внешних условий. Необходимо учитывать, что сбивающие факторы максимально проявляются при ненастных погодных условиях, предъявляют дополнительные умения со стороны рулевого для удержания оптимального курса судна.

3. При управлении экипажем судна со стороны рулевого востребованы следующие функции:

- оптимизация темпа движений гребцов;

- голосовая поддержка;

- оптимизация ритма движений гребцов;

- объединение усилий всех членов команды.

Следует учитывать, что среди выше перечисленных функций наибольшие значение, отводится оптимизации ритма движений гребцов.

4. При использовании рулевого механизма, первостепенное значение имеет следование оптимальным курсом. В случае воздействия сбивающих с намеченного курса факторов рулевой вынужден включать дополнительные маневры для их нейтрализации.

5. Эффективность действий рулевого оценивается по соблюдению оптимального курса и минимальным участием рулевого управления при возникающих сбивающих с курса факторах.

6. Воздействие всех негативных факторов делится на две равные части, одна половина возникает от воздействия природных явлений, другая от недостаточной слаженности работы гребцов.

7. На большинстве всероссийских соревнованиях рулевому необходимо взаимодействовать с впереди сидящими гребцами при корректировке стартового положения судна, для занятия наиболее оптимального курса.

8. Деятельность рулевого включает в себя ряд функций, для реализации которых от спортсмена требуются разноплановые умения и навыки, для овладения которыми необходима специализированная подготовка учитывающая значимость этих структур в соревновательной деятельности.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. При подготовке к соревнованиям по гребле на суднах класса академической восьмерки и в процессе многолетней подготовки необходимо выделить наиболее важные качества, которыми должен обладать рулевой для успешного выполнения своих обязанностей.

2. В тренировочном процессе при выполнении заданий тренеру необходимо давать дополнительные установки рулевому по выдерживанию точного курса. Для получения объемных представлений об особенностях судна имеет смысл участие рулевого в гонках на разных суднах. Обучение компенсаторным воздействиям на сбивающие факторы требует от спортсменов тренировок в любых погодных условиях, при этом достигается максимальная готовность к любым негативным воздействиям на курс движения судна.

3. Для управления экипажем судна рулевой должен учиться оптимизации темпа движений гребцов. Подача голосового сигнала рулевым оценивается по согласованности с действиями загребного. При этом необходимо достичь полного взаимодействия и взаимопонимания между указанными спортсменами, так как от этого зависит успех реализации импульсного движения судна во время гребка. Голосовая поддержка рулевого должна носить эмоциональный заряд, направленный на поднятие боевого духа команды, реализацию их потенциала, воспитание командного духа, ответственности каждого за общий результат. Использования голосового сопровождения гребка требует от рулевого умения воспроизводить ритм гребка для проявления единовременного усилия в самой важной финальной его части, что дает наибольший эффект продвижения судна к финишу.

4. Выполняя тренировочные задания, спортсмен должен уметь управлять судном путем использования рулевого механизма, для этого включаются различные маневры или установки на строгое прямолинейное прохождение участков дистанции.

5. Оценка тренера действий рулевого базируется на основе анализа курса движения судна по пройденной дистанции, а также минимизацией участия рулевого управления при возникающих сбивающих с курса факторах.

6. Упражнения, направленные на нейтрализацию воздействий всех негативных факторов можно разделить на две группы. Одна группа упражнений базируется на их выполнении в условиях естественных природных сбивающих факторов. Для создания подобных условий можно выделить тренировки в акваториях имеющих постоянные:

- течения (навстречу, по ходу, боковые);

- волнения (различной величины и направленности);

- ветры.

Другая группа упражнений направлена на слаженность работы гребцов, при этом могут иметь место задания по преодолению дугообразных траекторий без участия рулевого механизма, поочередная парная работа гребцов помогающая прочувствовать синхронизацию работу со своим напарником.

7. Отдельное внимание, во время отдыха между заездами, необходимо уделять взаимодействию рулевого с впереди сидящими гребцами. В условиях выполнения упражнений лежит задача по корректировке стартового положения судна. Оценка выполнения данного упражнения может основываться на времени (в секундах) и точности (в градусах). Помимо этого могут применяться и комплексные оценки на стыке выше указанных показателей. Упражнения могут выполняться в разные стороны и с разными амплитудами. Что будет способствовать более гармоничному протеканию обучения и взаимодействия всех участников данного процесса.

8. Совершенствование деятельности рулевого должно основываться на структурном понимании значимости умений и навыков, применяемых в различных соревновательных условиях. Объемы упражнений и их интенсивность должны основываться как на соревновательных условиях их выполнения, так и стадиях их освоения. Для освоения столь сложных действий и воспитания, специализированных восприятий и качеств необходима программа многолетней подготовки рулевых.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

АНКЕТА

1. Укажите наиболее значимый компонент деятельности рулевого во время прохождения соревновательной дистанции (поставить галочку):

o управление судном;

o синхронизация действий экипажа;

o контроль соревновательной ситуации.

2. Укажите наиболее значимое чувство для рулевого, являющиеся основой управления судном (поставить галочку):

o чувство руля;

o чувство судна;

o чувство погодных условий.

3. Укажите наиболее значимую функцию рулевого по управлению экипажем судна (поставить галочку):

o оптимизация темпа движений гребцов;

o голосовая поддержка;

o оптимизация ритма движений гребцов;

o объединение усилий всех членов команды.

4. Укажите наиболее значимую функцию рулевого при управлении судном (поставить галочку):

o следовать оптимальным курсом;

o компенсировать воздействия сбивающих с намеченного курса факторов.

5. Укажите наиболее значимое условие, определяющее эффективность использования рулевого механизма (поставить галочку).

o положение судна строго по курсу во время старта;

o движение с минимальным отклонением от курса;

o минимизация участия рулевого механизма создающего дополнительное сопротивление

6. Укажите наибольший сбивающий фактор на оптимальный курс судна (поставить галочку):

o ветер (боковой, порывистый);

o волна (течение);

o десинхронизация работы гребцов.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЫПУСКНОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ___________________А.Е.ЛЕБЕДЕВА

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ __________________Т.В. МИХАЙЛОВА

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ТЕОРИИ

И МЕТОДИКИ ГРЕБНОГО

И ПАРУСНОГО СПОРТА _____________________Т.В. МИХАЙЛОВА

ДАТА ЗАЩИТЫ «___»_______________2015г.

ОЦЕНКА ЗА РАБОТУ _________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ _____________(___________)

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.