"ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ГРУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ ГИМНАСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ"

Содержание: Стр.

Введение 4

Глава I. Обзор литературных источников

1.1. Определение нагрузки 6

1.2. Объем и интенсивность нагрузки 9

1.3. Соревновательные и тренировочные нагрузки 13

1.4. Управление тренировочными и соревновательными

нагрузками в художественной гимнастике 20

Глава II. Цель, задачи, методы и организация исследования

2.1. Цель и задачи исследования 28

2.2. Методы исследования 28

2.3. Организация исследования 30

Глава III

3.1. Определение величины и динамики тренировочных

нагрузок гимнасток высокой квалификации в групповых

упражнениях в контрольно-подготовительном мезоцикле 31

3.2. Определение ЧСС при выполнении испытуемыми

гимнастками двух видов гимнастического многоборья в

групповых упражнениях в процессе контрольной тренировки 37

3.3. Определение параметров тренировочных нагрузок

на видах многоборья (с тремя мячами и двумя лентами и с

пятью парами булав) в контрольно-подготовительном

мезоцикле гимнасток высокой квалификации, входящих

в состав г. Москвы в групповых упражнениях 40

ВЫВОДЫ ПО III ГЛАВЕ 46

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 48

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 49

АННОТАЦИИ 53

Введение

Актуальность: Успехи российских гимнасток на Олимпийских играх, и других международных соревнованиях, предопределили высокую популярность данного вида спорта в нашей стране. Наверное, это один из немногих видов спорта, где еще существует конкурс при отборе в спортивную школу. Красота, грация, высокая эстетика движений, музыкальность, вот, чем привлекает к себе художественная гимнастика. Современная художественная гимнастика характеризуется напряженностью соревновательной деятельности и тренировочного процесса постоянно повышающейся координационной сложностью выполняемых упражнений, необходимостью формирования стабильных и надежных технических навыков [2,6,10,14,29].

В связи с этим, в значительной степени, повышается значение контроля и оценки как тренировочных, так и соревновательных нагрузок гимнасток высокой квалификации, и необходимость создания модельных характеристик показателей соревновательных и тренировочных нагрузок в художественной гимнастике, для ведения успешной конкурентной борьбы на мировой арене.

Цель работы: Создание модельных характеристик показателей тренировочных нагрузок гимнасток высокой квалификации.

Объект исследования: Процесс технической подготовки в художественной гимнастике.

Предмет исследования: Выполнение соревновательных комбинаций и двигательных действий в учебно-тренировочном процессе в художественной гимнастике.

Гипотеза исследования: Строится на предположении о том, что исследование параметров тренировочных нагрузок в художественной гимнастике позволит оптимизировать учебно-тренировочный процесс, и создать модельные характеристики в избранном виде спорта.

Научная новизна: Данные, полученные в ходе исследования, позволили создать модельные характеристики нагрузок в художественной гимнастике с учетом современных тенденций, изменений правил соревнований.

Практическая значимость: Полученные данные могут служить ориентиром при планировании учебно-тренировочного процесса гимнасток высокой квалификации.

Глава I. Обзор литературных источников

1.1. Определение нагрузки

Рост мировых достижений в спорте с неизбежностью приводит к необходимости разрабатывать новые подходы к подготовке спортсменов высокого класса и к применению информативных приемов контроля их тренированности. Объективными показателями готовности спортсмена высшей квалификации - мастера спорта и мастера спорта международного класса, к достижению спортивных успехов мирового уровня, являются состояние физиологических систем организма и их энергетическое обеспечение на высоте соревновательных нагрузок. Но, как показывают исследования последних десятилетий, имеет место всеобщая очевидная недооценка физиологических и биохимических показателей в определении текущей и потенциальной спортивной работоспособности спортсменов высокого класса, что отрицательно отражается на их выступлениях на соревнованиях международного уровня [4,7,9,17].

Проблема нагрузок в системе спортивной подготовки как молодых, так и высококвалифицированных спортсменов занимает одно их центральных мест, так как именно нагрузки связывают в единое целое средства и методы тренировки, используемые спортсменом, с теми реакциями организма, которые они вызывают.

Под нагрузкой обычно понимается повышенная, по сравнению с покоем, величина функциональной активности, вызванная исполнением упражнения [17].

Под нагрузкой, в физическом воспитании и спорте, понимают воздействие на человека из вне или изнутри, нарушающее равновесное состояние (гомеостаз организма).

Кроме этого принято делить все виды нагрузок на внутреннюю и внешнюю.

Внутренней нагрузкой называют реакцию организма исследуемых на выполнение физических упражнений. Контроль за внутренними нагрузками может осуществляться по показателям внутреннего пульса нагрузки, количество употребляемого кислорода, объема затрат (количество килокалорий)

Внешняя нагрузка - это физические упражнения, выполняемые спортсменом.

Внешние нагрузки делятся на: тренировочные и соревновательные.

Нагрузка – это воздействие физических упражнений на организм спортсмена, вызывающее активную реакцию его функциональных систем [27].

По своему характеру нагрузки, применяющиеся в спорте, подразделяются на тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические; по величине – на малые, средние, значительные (околопредельные) и большие (предельные);

по направленности – на способствующие совершенствованию отдельных двигательных качеств (скоростных, силовых, координационных, выносливости, гибкости), или их компонентов (например, алактатных или лактатных, аэробных возможностей, анаэробных возможностей), совершенствующих координационную структуру движений, компоненты психической подготовленности или тактического мастерства и т.п.; по координационной сложности – на выполняемые в стереотипных условиях, не требующих значительной мобилизации координационных способностей, и связанные с выполнением движений высокой координационной сложности; по психической напряженности – на более напряженные и менее напряженные, в зависимости от требований, предъявляемых к психическим возможностям спортсменов. [27].

Все нагрузки по величине воздействия на организм спортсмена могут быть разделены на развивающие, поддерживающие (стабилизирующие) и восстановительные.

К развивающим нагрузкам относятся большие и значительные нагрузки, которые характеризуются высокими воздействиями на основные функциональные системы организма и вызывают значительный уровень утомления.

Такие нагрузки по интегральному воздействию на организм могут быть выражены через 100 и 80%. После таких нагрузок требуется восстановительный период для наиболее задействованных функциональных систем соответственно 48–96 и 24–48 ч.

К поддерживающим (стабилизирующим) нагрузкам относятся средние нагрузки, воздействующие на организм спортсмена на уровне 50–60% по отношению к большим нагрузкам, и требующие восстановления наиболее утомленных систем от 12 до 24 ч.

К восстановительным нагрузкам относятся малые нагрузки на организм спортсмена на уровне 25–30% по отношению к большим, и требующие восстановления не более 6 ч.

Выбор той или иной нагрузки должен быть обоснован, прежде всего, с позиций эффективности. К числу наиболее существенных признаков эффективности тренировочных нагрузок можно отнести.

1) специализированность, т.е. меру сходства с соревновательным упражнением;

2) напряженность, которая проявляется в преимущественном воздействии на то или иное двигательное качество, при задействовании определенных механизмов энергообеспечения;

3) величину, как количественную меру воздействия упражнения на организм спортсмена [6].

1.2 Объем и интенсивность нагрузки

Все виды физических нагрузок подразделяются по величине нагрузки, среди которых различают большие (предельные), значительные, средние и малые. Перечисленные степени интенсивности нагрузки соответствуют разным уровням спортивной квалификации: спортсмены экстракласса (олимпийские чемпионы и чемпионы мира), мастера спорта международного класса, мастера спорта, разрядники, далее – лица, занимающиеся и не занимающиеся физической культурой, и, наконец, те, кто прибегает к лечебной физкультуре с целью реабилитации тех или иных функций организма с помощью дозирования двигательных активности. Однако на каждом уровне имеются пределы своих возможностей, ограничивающие физическую работоспособность человека. Следует иметь в виду, что факторы, лимитирующие работоспособность, зависят от вида физической деятельности, которая может быть подразделена в соответствие с классификацией видов спорта.

Объем физической нагрузки – это суммарное количество выполненных физических упражнений за единицу времени (занятие, неделя, месяц, год). Объем выражается в конкретных единицах: в километрах (циклические упражнения), в часах (ациклические упражнения).

Интенсивность физических упражнений – это суммарное количество выполненной физической нагрузки с определенной скоростью, т.е. учитывается пройденный путь в единицу времени с определенной мощностью (силовые напряжения в единицу времени), с определенной плотностью занятий (величина времени в промежутках между отдельными упражнениями).

Основными показателями объема нагрузки являются:

А) Количество тренировок в микроцикле;

Б) Количество тренировочных занятий в макроцикле;

В) Время, затрачиваемое на тренировочную и соревновательную деятельность [3,4,7].

Величина нагрузки - количество упражнений или работы, выполняемой за определенный срок в конкретных единицах. Величина нагрузки измеряется объемом нагрузки – общим количеством упражнений или энергозатрат. Величина нагрузки определяет степень воздействия упражнений на организм человека и может быть определена двумя способами:

А) через величину механической работы, выполненной спортсменом;

Б) по показателям функциональных реакций организма на эту работу (при этом важно не только интенсивность реакций, но и их длительность).

В теории спорта величина нагрузки определяется, как произведение ее объема на интенсивность. В практике вычислять величину нагрузки простым перемножением объема на интенсивность нагрузки нельзя. Используют другие показатели. Один из них является показатель, характеризующий затраты энергии при выполнении упражнений. Кроме того, величину нагрузки упражнений можно оценивать по сумме сердечных сокращений, регистрируемых у спортсмена во время их выполнения [8,11].

Величины нагрузки классифицируются как большие, средние и маленькие. Существует несколько критериев нагрузки, пригодных для всех видов спорта. Это тренировочные дни, тренировочные занятия, тренировочные часы, коэффициент специализированности нагрузок.

Интенсивность нагрузки определяется отношением объема нагрузки ко времени ее выполнения.

Главная задача тренера – подобрать оптимальное соотношение объема и интенсивности применяемой нагрузки [11].

4) Направленность нагрузки – это оценка воздействия упражнения на формирование тренировочного эффекта по конкретным физическим качествам. Она проявляется в воздействии тренировочных упражнений на развитие разных двигательных качеств.

Направленность упражнений на развитие двигательных качеств зависит от того, с помощью какого метода они выполняются. В практике спорта наиболее употребительны следующие методы:

А) Непрерывный равномерный метод, интенсивность которого равна, ниже или выше соревновательной;

Б) Непрерывный переменный метод, средняя интенсивность которого также может быть равна, выше или ниже соревновательной;

В) Повторный метод.

Для классификации упражнений по направленности используют показатели срочного тренировочного эффекта(СТЭ). К ним относятся: изменение силовых и временных значений техники, частота сердечных сокращений, потребление кислорода, концентрация молочных кислот в мышцах и крови, концентрация мочевины в моче и крови. Эти показатели изменяются либо при выполнении упражнений, либо сразу же по их окончании.

Воздействие нагрузки на СТЭ обусловливается:

Значением компонентов упражнения;

Методом их выполнения;

Уровнем физической работоспособности спортсменов;

При этом учитываются следующие компоненты упражнения;

Длительность выполнения;

Интенсивность выполнения;

Количество выполнений упражнения;

Длительность интервалов отдыха между упражнениями;

Характер отдыха.

Задавая определенные значения компонентам упражнения, тренер стремится получить должный срочный тренировочный эффект.

Контроль направленности нагрузки упражнений, как раз и заключается в определении того, на сколько реальный СТЭ соответствует запланированному. Изменение значения какого-либо компонента складывается на величине и направленности СТЭ.

5) Специализированность нагрузки - это степень соответствия рассматриваемого тренировочного упражнения соревновательному, или мера сходства любого тренировочного средства с соревновательным упражнением.

Эта характеристика нагрузки предусматривает распределение тренировочных упражнений на группы в зависимости от их сходства с соревновательными. В результате, все тренировочные средства подразделяются на специализированные и неспециализированные.

Специализированные обладают наибольшим тренирующим воздействием, и используются как средства специальной подготовки.

Неспециализированные используются, как средства общей подготовки, их специфический тренировочный момент менее значителен.

Специализированность нагрузки предполагает их распределение на группы. в зависимости от степени их сходства с соревновательными. По этому признаку все тренировочные нагрузки разделяются на специфические и неспецифические. К специфическим относят нагрузки, существенно сходные с соревновательными по характеру проявляемых способностей, и реакциям функциональных систем [10,28].

1.3. Соревновательные и тренировочные нагрузки

Соревновательная нагрузка – это интенсивная, часто максимальная нагрузка, связанная с выполнением соревновательной деятельности.

Тренировочная нагрузка не существует сама по себе. Она является функцией мышечной работы, присущей тренировочной и соревновательной деятельности. Именно мышечная работа содержит в себе тренирующий потенциал, который вызывает со стороны организма соответствующую функциональную перестройку. [27].

Контроль за тренировочными нагрузками заключается в ежедневной регистрации количественных значений характеристик тренировочных упражнений, выполняемых спортсменом. Одни и те же показатели используются как для контроля, так и для планирования нагрузок.

Динамика адаптивных перестроек функционирования организма спортсмена обусловлена систематическим использованием оптимальной по величине нагрузки. Нагрузка физических упражнений предопределена именно мышечной работой, вызывающей увеличение функциональной активности систем организма спортсмена. Предпринимается интересный и принципиально новый подход к управлению тренировочными нагрузками в художественной гимнастике, а именно: с учетом не только количественных, но и качественных характеристик.

Под тренировочной и соревновательной нагрузкой, обычно понимается прибавочная функциональная активность организма относительно уровня покоя или другого исходного состояния, вносимая выполнением упражнения [20].

По своему характеру нагрузки, применяющиеся в спорте, подразделяются на тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические; по величине - на малые, средние, значительные и большие; по направленности — на способствующие совершенствованию отдельных двигательных качеств или их компонентов, совершенствующие координационную структуру движений, компоненты психической подготовленности или тактического мастерства и т. п.; по координационной сложности — на выполняемые в стереотипных условиях, не требующих значительной мобилизации координационных способностей, и связанные с выполнением движений высокой координационной сложности; по психической напряженности — на более напряженные и менее напряженные в зависимости от требований, предъявляемых к психическим возможностям спортсменов.

Спорт высших достижений является уникальной моделью сверхнапряженной деятельности для изучения потенциальных и резервных возможностей человека [14]. При этом, соревновательный результат становится важным и необходимым показателем, предшествующим подготовке спортсмена и уровня его мастерства.

В тоже время, несмотря на всю значимость, системы соревновательной деятельности в теории спорта разработаны не в полной мере, поэтому, как считают [13,20,24,25], дальнейшее совершенствование всей системы подготовки спортсменов должно идти за счет прежде всего изучения и совершенствования соревновательной деятельности спортсмена. В настоящее время, особенно на этапе высшего спортивного мастерства предпочтение отдается целевому подходу, в основе которого лежат закономерности, отражающие единство, взаимосвязь и взаимообусловленность структур подготовленности спортсмена и его соревновательной деятельности [1,5,8,21,26].

Ряд авторов [2,12,16] связывают содержание тренировки с периодами и этапами (макро, мезо, микроциклам) подготовки спортсменов, но при всей значимости этого подхода, он не исключает и возможных ошибок, если при этом не учитываются индивидуальные особенности биологического развития спортсмена, темпа перехода на новый, более высокий уровень функционирования и энергообеспечения тренировочных и соревновательных нагрузок [4;25]. Целенаправленное изучение биохимических показателей, отражающих характер и направленность метаболических процессов при предельных нагрузках на этапе готовности к высшим спортивным достижениям, приобретает особую актуальность.

Одним из важнейших факторов содержаний соревновательной деятельности являются соревновательные нагрузки, управляя которыми в процессе соревнований можно существенно повлиять на эффективность выполнения упражнений и итоговый результат. Поэтому значения количественных показателей соревновательных нагрузок сильнейших спортсменов, и умелое их применение, с учетом индивидуальных особенностей тренируемых, будут способствовать обеспечению рационального построения предсоревновательной подготовки и достижению максимального соревновательного результата.

Воздействие максимальных, по объему и интенсивности, физических нагрузок организма спортсмена сопровождается предельной мобилизацией ресурсов анаэробного обмена. Изучение динамики показателей, характеризующих энергетическую производительность организма спортсмена в соревновательных условиях, дает ценный материал для последующей коррекции тренировочного процесса и подведения спортсмена к успеху в соревнованиях высокого ранга [5,8].

Следует отметить, что при обширных литературных данных о метаболических сдвигах, вызываемых предельными нагрузками в лабораторных условиях, остаются сравнительно немногочисленными сведения о метаболических реакциях, вызываемых соревновательными нагрузками (В.В. Кузнецов, Н.И. Волков, Д. Н. Давиденко, А.Г. Харитонова, В.Н. Платонов, С.Л. Фесенко). В соревновательных нагрузках, к предельному напряжению физиологических функций, добавляется психо-эмоциональный стресс. Поэтому, исследование метаболических реакций, в ответ на не имитирующую, а реальную соревновательную нагрузку, представляется актуальной задачей, решение которой дает основание для более эффективного управления тренировочными нагрузками накануне.

Характер упражнений. По характеру воздействия, все упражнения могут быть подразделены на три основные группы: глобального, регионального и локального воздействия. К упражнениям глобального воздействия относятся те, при выполнении которых в работе участвует 2/3 общего объема мышц, регионального — от 1/3 до 2/3, локального — до 1/3 всех мышц.

С помощью упражнений глобального воздействия решается большинство задач спортивной тренировки, начиная от повышения функциональных возможностей отдельных систем, и, заканчивая достижением оптимальной координации двигательной и вегетативных функций в условиях соревновательной деятельности.

Диапазон использования упражнений регионального и локального воздействия значительно уже. Однако, применяя эти упражнения, в ряде случаев можно добиться сдвигов в функциональном состоянии организма, которых нельзя достичь с помощью упражнений глобального воздействия.

Интенсивность нагрузки в значительной мере определяет величину и направленность воздействия тренировочных упражнений на организм спортсмена. Изменяя интенсивность работы, можно способствовать преимущественной мобилизации тех или иных поставщиков энергии, в различной мере интенсифицировать деятельность функциональных систем, активно влиять на формирование основных параметров спортивной техники.

Интенсивность работы тесно взаимосвязана с развиваемой мощностью при выполнении упражнений, со скоростью передвижения в видах спорта циклического характера, плотностью проведения тактико-технических действий в спортивных играх, поединков и схваток в единоборствах.

В разных видах спорта проявляется следующая зависимость — увеличение объема действий в единицу времени, или скорости передвижения, как правило, связано с непропорциональным возрастанием требований к энергетическим системам, несущим преимущественную нагрузку при выполнении этих действий.

Объем работы. В процессе спортивной тренировки используются упражнения различной продолжительности — от нескольких секунд до 2 - 3 и более часов. Это определяется, в каждом конкретном случае, спецификой вида спорта, задачами, которые решают отдельные упражнения, или их комплекс.

Для повышения алактатных анаэробных возможностей, наиболее приемлемыми являются кратковременные нагрузки с предельной интенсивностью. Значительные паузы позволяют обеспечить восстановление. К полному исчерпыванию алактатных анаэробных источников во время нагрузки, а следовательно, и к повышению их резерва, приводит работа максимальной интенсивности в течение 60—90 с, т.е. такая работа, которая является высокоэффективной для совершенствования процесса гликолиза.

Учитывая, что максимум образования молочной кислоты в мышцах обычно отмечается через 40—50 с, а работа, преимущественно, за счет гликолиза обычно продолжается в течение 60—90 с, именно нагрузки такой продолжительности используются при повышении гликолитических возможностей. Паузы отдыха не должны быть продолжительными, чтобы величина лактата существенно не снижалась. Это будет способствовать совершенствованию мощности гликолитического процесса и увеличению его емкости.

Продолжительная нагрузка аэробного характера приводит к интенсивному вовлечению жиров в обменные процессы, и они становятся главным источником энергии.

Комплексное совершенствование различных составляющих аэробной производительности может быть обеспечено, лишь при довольно продолжительных однократных нагрузках, или при большом количестве кратковременных упражнений.

Следует учитывать, что по мере выполнения длительной работы различной интенсивности, происходят не столько количественные, сколько качественные изменения в деятельности различных органов и систем.

Соотношение интенсивности нагрузки и объема работы изменяется в зависимости от уровня квалификации, подготовленности и функционального состояния спортсмена, его индивидуальных особенностей, характера взаимодействия двигательной и вегетативной функций. Например, одна и та же по объему и интенсивности работа вызывает различную реакцию у спортсменов разной квалификации. Более того, предельная нагрузка, предполагающая, естественно, различные объемы и интенсивность работы, но приводящая к отказу от ее выполнения, вызывает у них различную внутреннюю реакцию. Проявляется это, как правило, в том, что у спортсменов высокого класса, при более выраженной реакции на предельную нагрузку, восстановительные процессы протекают интенсивнее.

Продолжительность и характер интервалов отдыха. Продолжительность интервалов отдыха является тем фактором, который наряду с интенсивностью работы определяет ее преимущественную направленность.

Длительность интервалов отдыха необходимо планировать в зависимости от задач и используемого метода тренировки. Нарушение функционального состояния сердечно-сосудистой системы юных спортсменов - один из наиболее частых признаков нерационального построения тренировочного процесса. Например, в интервальной тренировке, направленной на преимущественное повышение аэробной производительности, следует ориентироваться на интервалы отдыха, при которых ЧСС снижается до 120—130 уд./мин. Это позволяет вызвать в деятельности систем кровообращения и дыхания сдвиги, которые в наибольшей мере способствуют повышению функциональных возможностей мышцы сердца. В норме, частота дыхания взрослого человека 14-18 раз в минуту. При нагрузке увеличивается в 2-2,5 раза [5;15;18].

При планировании длительности отдыха между повторениями упражнения или разными упражнениями в рамках одного занятия, следует различать три типа интервалов.

1. Полные интервалы, гарантирующие к моменту очередного повторения практически такое восстановление работоспособности, которое было до его предыдущего выполнения, что дает возможность повторить работу без дополнительного напряжения функций.

2. Напряженные {неполные) интервалы, при которых очередная нагрузка попадает на состояние более или менее значительного недовосстановления, что, однако, необязательно будет выражаться в течение известного времени без существенного изменения внешних количественных показателей, но с возрастающей мобилизацией физических и психологических резервов.

3. «Минимакс»-интервал. Этот наименьший интервал отдыха между упражнениями, после которого наблюдается повышенная работоспособность, наступающая при определенных условиях в силу закономерностей восстановительного процесса.

При воспитании силы, быстроты и ловкости, повторные нагрузки сочетаются обычно с полными и «минимакс»-интервалами. При воспитании выносливости используются все типы интервалов отдыха.

По характеру поведения спортсмена, отдых между отдельными упражнениями может быть активным и пассивным. При пассивном отдыхе спортсмен не выполняет никакой работы, при активном — заполняет паузы дополнительной деятельностью. Эффект активного отдыха зависит прежде всего от характера утомления: он не обнаруживается при легкой предшествующей работе и постепенно возрастает с увеличением ее интенсивности. Малоинтенсивная работа в паузах оказывает тем большее положительное воздействие, чем выше была интенсивность предшествующих упражнений.

По сравнению с интервалами отдыха между упражнениями, интервалы отдыха между занятиями более существенно влияют на процессы восстановления, долговременной адаптации организма к тренировочным нагрузкам [4,24].

1.4. Управление тренировочными и соревновательными нагрузками в художественной гимнастике

В настоящее время, широко изучаются вопросы управления тренировочными нагрузками в различные периоды тренировок. Подобные исследования в художественной гимнастике направлены на изучение подготовки гимнасток в индивидуальных упражнениях. Проблема управления тренировкой в групповых упражнениях до сих пор не изучалась. Вместе с тем, этот вид художественной гимнастики занимает значительное место в программе крупнейших соревнований.

Использовать имеющийся опыт подготовки гимнасток в индивидуальных упражнениях возможно лишь от части, так как групповое упражнение характеризуется большей плотностью и продолжительностью упражнения, по сравнению с индивидуальными композициями, синхронной и асинхронной работой, а так же невозможностью тренироваться систематически всей группой в течение годового цикла. Все это создает своеобразные трудности, для решения которых требуется специальные исследования.

Проблема нагрузок в системе спортивной подготовки, как молодых, так и высококвалифицированных спортсменов, занимает одно их центральных мест, так как именно нагрузки связывают в единое целое средства и методы тренировки, используемые спортсменом, с теми реакциями организма, которые они вызывают [26].

Тренировочная и соревновательная нагрузки являются функцией мышечной работы.

Именно, мышечная работа содержит в себе тренирующий потенциал, который вызывает со стороны организма соответствующую функциональную перестройку.

В теории и практике спорта существует целый ряд классификаций тренировочных нагрузок, авторы которых исходят из моторной специфики видов спорта, энергетики и мощности мышечной работы, педагогических задач, решаемых в процессе тренировки, влияния на восстановительные процессы и эффект последующей работы, и других критериев.

По своему характеру воздействия, нагрузки, применяющиеся в спорте, могут быть подразделены на:

- тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические;

- по величине – на малые, средние, значительные (околопредельные) и большие (предельные);

- по направленности – на способствующие совершенствованию отдельных физ. качеств, или их компонентов (например, алактатных или лактатных, аэробных возможностей, ааэробных возможностей), совершенствующие координационную структуру соревновательных движений, компоненты психической подготовленности или тактического мастерства, и т.п.;

- по координационной сложности – на выполнение в стереотипных условиях, не требующих значительной мобилизации координационных способностей, и связанные с выполнением движений высокой координационной сложности;

- по психической напряженности на более напряженные и менее напряженные, в зависимости от требований, предъявляемых к психическим возможностям спортсмена [10].

В спортивной практике выделяют «внешние» и «внутренние» показатели тренировочных и соревновательных нагрузок.

«Внешние» показатели нагрузок, в наиболее общем виде, выражаются через суммарный объем работы и ее интенсивность.

Общий объем работы обычно выражается в часах, объем циклической работы в километрах, числом тренировочных занятий, числом соревновательных стартов, игр, схваток, комбинаций, элементов, прыжков, выстрелов и т.д.

Раскрыть общие «внешние» показатели можно, выделяя ее частные характеристики, например долю средств, направленных нам развитие отдельных физ. качеств, на решение тактических действий, соотношение общей и специальной физической и технической подготовки и т.д.

Другим внешним показателем нагрузки является интенсивность. К таким показателям относятся: темп движений, скорость или мощность их выполнения, время преодоления тренировочных отрезков и дистанций, плотность выполнения упражнений в единицу времени, величина отягощений, преодолеваемых в процессе развития силовых качеств, и т.п.

Но, наиболее полно, нагрузки характеризуются «внутренними» показателями, т.е. Реакциями организма на выполняемую работу. Здесь, наряду с показателями, несущими информацию о срочном тренировочном эффекте нагрузки, проявляющемся в изменении состояния функциональных систем непосредственно во время работы, и, сразу, по ее окончании могут использоваться данные о характере и продолжительности периода восстановления.

«Внешние» и «внутренние» показатели нагрузки взаимосвязаны между собой: увеличение объема и интенсивности работы приводит к увеличению сдвигов в функциональном состоянии организма, к развитию и углублению процессов утомления [7].

Однако эта взаимосвязь проявляется, лишь, в определенных пределах.

Например: при одном и том же суммарном объеме работы, при одной и той же интенсивности, влияние нагрузки на организм спортсмена может быть принципиально различным.

Так, выполнение одной и той же работы, в разных функциональных состояниях, приводит к различным реакциям со стороны отдельных систем организма.

- Одна и та же, по объему и интенсивности, работа вызывает различную реакцию у спортсменов разной квалификации [2].

- Предметная (большая) нагрузка вызывает у них различную внутреннюю реакцию: у спортсменов высокого класса при более выраженной реакции на предельную нагрузку, восстановительные процессы протекают интенсивнее.

При больших (предельных) нагрузках у тренированного человека МПК может повышаться до 6 литров в минуту, у нетренированного – не превышает 3л/мин.; сердечный выброс может достигать 44-47 л/мин., систолический объем 200-220мл, тогда как у нетренированных максимальное значение не превышает 20л/мин. и 140-145мл. У тренированных, по сравнению с нетренированными, проявляется значительно более выраженная реакция симпатоадреналовой системы. Все это обеспечивает адаптированному к физическим нагрузкам человеку большую работоспособность, проявляющуюся в большей продолжительности и напряженности работы [12].

Стандартные (умеренные) нагрузки и предельные нагрузки вызывают неодинаковые, по величине и характеру, реакции на различных этапах тренировочного макроцикла [4].

В начале подготовительного периода реакция выражена в большей мере, в конце подготовительного и в соревновательном – меньшая.

Прирост специальной тренированности приводит к значительной экономизации функций при выполнении стандартной работы.

Большие нагрузки, наоборот, связаны с более выраженными реакциями по мере роста тренированности спортсмена.

Например: у пловцов высокой квалификации, проплывание соревновательной дистанции 100м с предельной скоростью в подготовительном периоде, отличается менее выраженная реакция по сравнению с показателями, зафиксированными в соревновательном периоде. В то же время, проплывание 100м со стандартной скоростью, по мере роста тренированности, вызывает менее выраженную реакцию [6].

Все нагрузки по величине воздействия на организм спортсмена могут быть условно разделены на развивающие, поддерживающие (стабилизирующие) и восстановительные. Однако, четких границ между этими показателями не существует, так как направленность воздействия на организм во многом зависит от уровня подготовленности и состояния спортсмена.

Как правило, к развивающим нагрузкам следует относить большие и значительные нагрузки, которые вызывают высокие изменения в функционировании систем организма, и вызывают значительный уровень утомления.

Такие нагрузки по интегральному воздействию могут быть выражены через 100% и 80% от max. Восстановительный период после них – 48-96 час. и 24-48 час.

К поддерживающим (стабилизирующим) нагрузкам следует отнести средние нагрузки, воздействующие на организм на 50-60% по отношению к большим и требующие восстановления наиболее утомленных систем от 12 до 24 час.

К восстановительным нагрузкам следует отнести малые нагрузки на организм спортсмена на уровне 25-30% по отношению к большим нагрузкам, и требующие восстановления не более 6 час.

Большинство нагрузок обладают комплексным, сопряженным воздействием. Поэтому выбор нагрузки должен быть обоснован наиболее существенными признаками эффективности тренировочных нагрузок, к которым можно отнести [6,10]:

1. Специализированность, т.е. меру сходства с соревновательным упражнением.

2. Напряженность, которая проявляется в преимущественном воздействии на то или иное двигательное качество, при том, или ином механизме энергообеспечения.

3. Величину, как количественную меру воздействия упражнений на организм спортсмена (вспомнить 5 признаков).

Нагрузка – характеризует величину запросов, предъявляемых организму выполняемым упражнением – то, насколько они велики, и посильны для спортсмена.

По своему характеру, нагрузки, применяемые в спорте, разделяются на соревновательные и тренировочные.

Соревновательная нагрузка – это интенсивная, часто максимальная нагрузка, связанная с выполнением соревновательной деятельности.

Тренировочная нагрузка является функцией мышечной работы, которая вызывает со стороны организма спортсмена соответствующую функциональную перестройку.

Тренировочная нагрузка – это факторы, вызывающие адаптационные изменения в организме спортсмена, в результате выполнения физических упражнений, и дающие тренировочный эффект (развитие, укрепление и сохранение тренированности).

Известно, что спортивная результативность во многом определяется правильным планированием и коррекцией тренировочных нагрузок, с учетом функционального состояния спортсмена. Однако, как показала практика, не всегда успех выступления гимнастки прямо зависит от количества и структуры выполнения работы. Нам представляется, что основной причиной этого является отсутствие учета качественной стороны исполнения, и в первую очередь, учета количества потерь предмета. Подчас, гимнастки при подготовке к соревнованиям выполняли большое количество комбинаций, а на соревнованиях выступали неудачно. При более тщательном анализе выясняется, что выполнение комбинаций сопровождалось большим количеством потерь предмета и сбоев, допущением грубых и значительных ошибок. Сравнение количественных величин различных параметров тренировочной нагрузки, с качественной стороны, позволит ответить на ряд вопросов, интересующих тренеров, а именно: в каком соотношении должно находиться количество комбинаций, выполненных в целом и по частям в строгом сопоставлении с числом ошибок. [10,17].

Глава II. Цель, задачи, методы и организация исследования

2.1. Цель и задачи исследования

Цель работы заключается в создании модельных характеристик показателей тренировочных нагрузок в групповых упражнениях гимнасток высокой квалификации.

Для достижения цели исследования, были поставлены следующие задачи:

1. Изучить содержание и структуру тренировочного процесса в групповых упражнениях гимнасток высокой квалификации в соревновательный период.

2. Определить динамику ЧСС гимнасток высокой квалификации, при исполнении двух видов гимнастического многоборья в процессе контрольной тренировки.

3. Определить модельные характеристики тренировочных нагрузок в групповых упражнениях гимнасток высокой квалификации (на примере сборной Москвы).

2.2. Методы исследования

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие методы исследования.

1 Анализ общетеоретической и специальной литературы по теме исследования.

Этот метод включает в себя изучение и анализ литературных источников по вопросам: техническая подготовка гимнасток на этапе спортивного мастерства, взаимосвязь технической и двигательно-координационной подготовки. В процессе анализа литературы изучались источники, опубликованные в печати, журналах, авторефератах, диссертациях, интернете, что позволило определить задачи исследования.

2. Педагогические наблюдения.

Педагогическое наблюдение проводилось с целью изучения параметров тренировочных нагрузок на примере сборной г. Москвы по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

3. Метод пульсометрии.

Этот метод был использован нами для регистрации уровня соревновательных нагрузок высококвалифицированных гимнасток, входящих в состав сборной г. Москвы в групповых упражнениях 2014 г.

4.Методы математической статистики.

Полученные в процессе исследования данные подвергались статической обработке по общепринятой методике, с вычислением следующих показателей:

а) средней арифметической:

б) среднего квадратического отклонения:  , где

, где

![]() - наибольшее значение вариантов;

- наибольшее значение вариантов;

![]() - наименьшее значение вариантов;

- наименьшее значение вариантов;

К – табличный коэффициент, соответствующий определенной величине размаха (Б. А. Ашмарин, 1978 год).

в) ошибка средней арифметической:,  где N – количество

где N – количество

испытуемых;

г) коэффициент

вариации: ![]()

Коэффициент вариации служит характеристикой однородности группы испытуемых. Если он не превышает 10%, то наблюдения можно считать однородными.

2.3. Организация исследования

Педагогические исследования проводились в три этапа.

На первом этапе проводились предварительные исследования, направленные на сбор информации, путем анализа литературных источников.

На втором этапе проводилось педагогическое наблюдение, целью которого было определение параметров соревновательных нагрузок в групповых упражнениях на примере сборной Москвы 2014 года

На третьем этапе проводилась обработка полученных материалов, обсуждения результатов исследования и оформление выпускной квалификационной работы в целом.

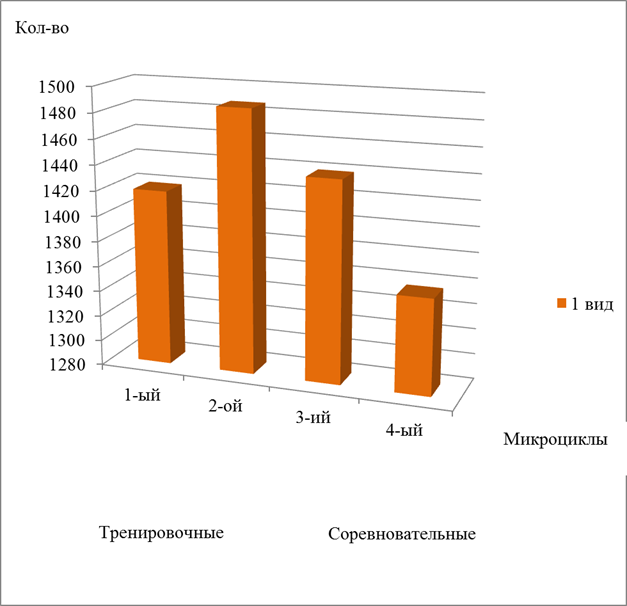

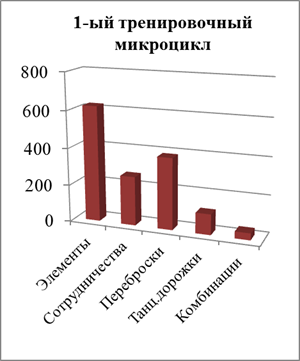

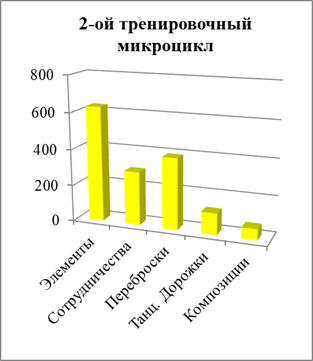

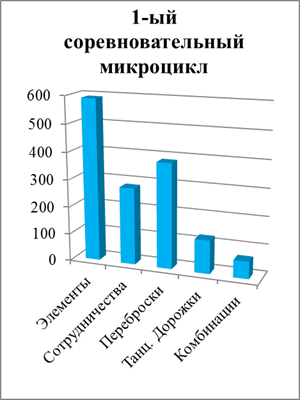

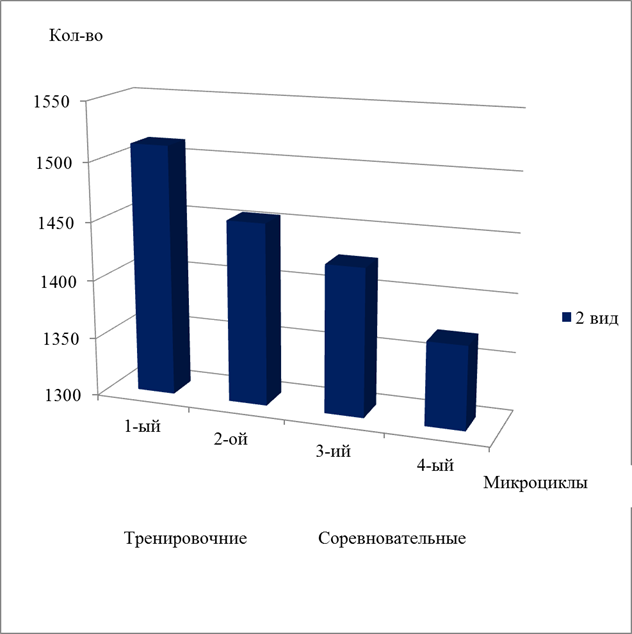

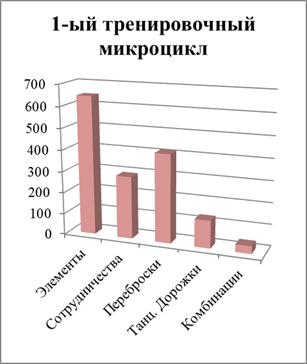

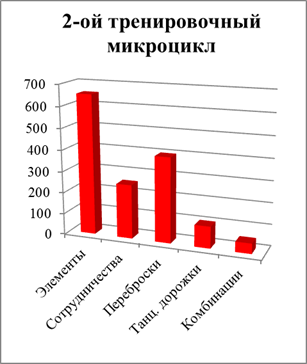

Контрольно-подготовительный мезоцикл представляет собой переходную форму от базовых мезоциклов к соревновательным. Собственно-тренировочная работа сочетается здесь с участием в соревнованиях, которые имеют в основном контрольно-тренировочное значение, то есть, подчинены задачам подготовки к основным соревнованиям [25]. Во время педагогического исследования у гимнасток высокой квалификации (МСМК и МС), входящих в состав сборной команды г. Москвы в групповых упражнениях, было определено содержание тренировочного процесса в контрольно-подготовительном мезоцикле. Нашими исследованиями было установлено, что контрольно-подготовительный мезоцикл состоит из 4-х микроциклов: 2-х тренировочных и 2-х микроциклов соревновательного типа. Результаты педагогического исследования приведены в таблице 1 и рисунке 1.

Количество тренировочных дней за мезоцикл составило - 26, количество тренировок - 48, количество часов- 174.

По правилам соревнований ФИЖ по художественной гимнастике (2013-2014 г.г.) команды в групповых упражнениях должны выполнять 2 соревновательные комбинации: с пятью парами булав, и с тремя мячами и двумя лентами.

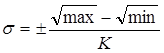

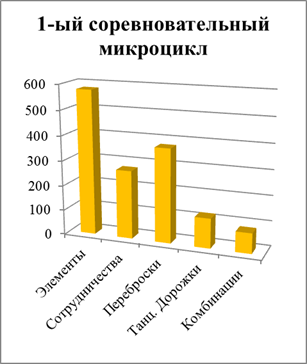

Рисунок 1 Среднегрупповые суммарные показатели тренировочных нагрузок в групповом упражнении с тремя мячами и двумя лентами в контрольно-подготовительном мезоцикле

Таблица 1 - Среднегрупповые суммарные показатели тренировочных нагрузок в групповом упражнении с тремя мячами и двумя лентами в предсоревновательном мезоцикле.

|

№ |

Микроциклы |

Элементы |

Сотрудничества |

Переброски |

Танц. дорожки |

Комбинации |

∑ |

χ |

±δ |

mχ |

V% |

|

1 |

1-ый тренировочный |

622 |

264 |

385 |

111 |

37 |

1419 |

177,38 |

228,91 |

51,19 |

1,29 |

|

2 |

2-ой тренировочный |

631 |

294 |

391 |

117 |

54 |

1487 |

185,88 |

232,28 |

51,94 |

1,25 |

|

3 |

1-ый соревновательный |

590 |

281 |

383 |

122 |

63 |

1439 |

179,88 |

218,36 |

48,83 |

1,21 |

|

4 |

2-ой соревновательный |

574 |

260 |

358 |

107 |

57 |

1356 |

169,50 |

210,47 |

47,06 |

1,24 |

|

5 |

∑ |

2417 |

1099 |

1517 |

457 |

211 |

5701 |

712,64 |

890,02 |

199,02 |

4,99 |

|

6 |

Χ |

302,13 |

137,38 |

189,63 |

57,13 |

26,38 |

712,63 |

89,08 |

111,25 |

24,88 |

0,62 |

|

7 |

±δ |

323,46 |

147,22 |

202,94 |

61,22 |

29,13 |

762,66 |

95,33 |

119,11 |

26,64 |

0,67 |

|

8 |

mχ |

72,33 |

32,92 |

45,38 |

13,69 |

6,51 |

170,54 |

21,32 |

26,63 |

5,96 |

0,15 |

|

9 |

V% |

1,07 |

1,07 |

1,07 |

1,07 |

1,10 |

1,07 |

1,07 |

1,07 |

1,07 |

1,07 |

|

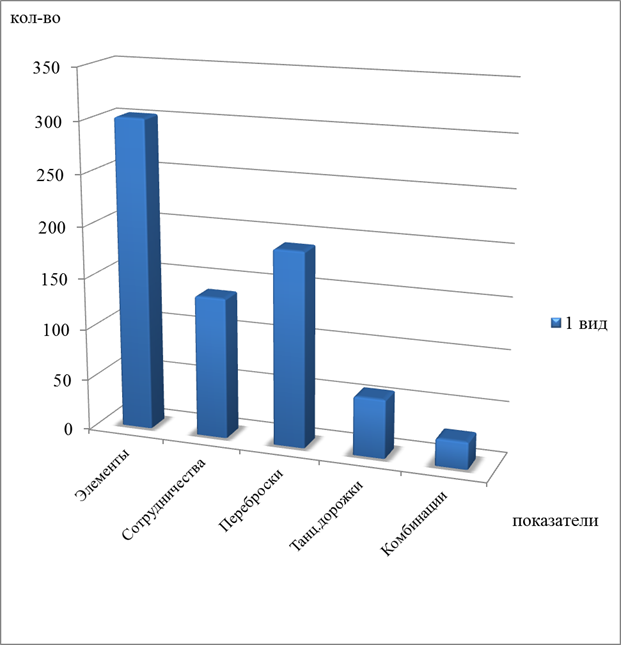

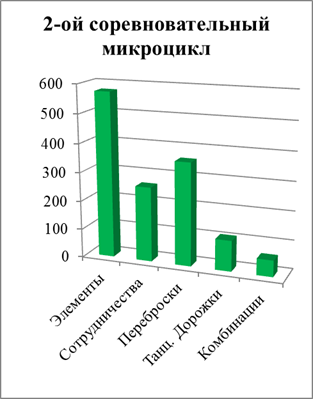

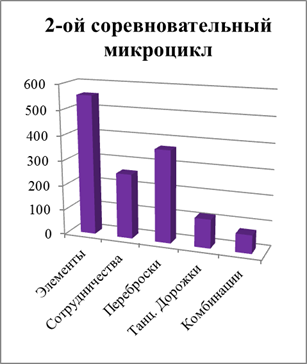

Рисунок 2 Среднегрупповые суммарные показатели тренировочных нагрузок в групповом упражнении с пятью парами булав в предсоревновательном мезоцикле

Таблица 2 - Среднегрупповые суммарные показатели тренировочных нагрузок в групповом упражнении с пятью парами булав в предсоревновательном мезоцикле

|

№ |

Микроциклы |

Элементы |

Сотрудничества |

Переброски |

Танц. дорожки |

Комбинации |

∑ |

χ |

±δ |

mχ |

V% |

|

1 |

1-ый тренировочный |

646 |

291 |

412 |

129 |

35 |

1513 |

189,13 |

240,08 |

53,68 |

1,27 |

|

2 |

2-ой тренировочный |

654 |

253 |

398 |

102 |

48 |

1455 |

181,88 |

238,51 |

53,33 |

1,31 |

|

3 |

1-ый соревновательный |

578 |

273 |

375 |

119 |

81 |

1426 |

178,25 |

212,39 |

47,49 |

1,19 |

|

4 |

2-ой соревновательный |

556 |

259 |

368 |

115 |

73 |

1371 |

171,38 |

205,37 |

45,92 |

1,20 |

|

5 |

∑ |

2434 |

1076 |

1553 |

465 |

237 |

5765 |

720,64 |

896,35 |

200,42 |

4,97 |

|

6 |

Χ |

304,25 |

134,50 |

194,13 |

58,13 |

29,63 |

720,63 |

90,08 |

112,04 |

25,05 |

0,62 |

|

7 |

±δ |

326,83 |

144,21 |

207,96 |

62,57 |

34,64 |

771,35 |

96,42 |

120,35 |

26,91 |

0,67 |

|

8 |

mχ |

73,08 |

32,25 |

46,50 |

13,99 |

7,74 |

172,48 |

21,56 |

26,91 |

6,02 |

0,15 |

|

9 |

V% |

1,07 |

1,07 |

1,07 |

1,08 |

1,17 |

1,07 |

1,07 |

1,07 |

1,07 |

1,07 |

Результаты исследования и их обсуждения.

Исследования показали, что в среднем за мезоцикл, в упражнении с 3-мя мячами и 2-мя лентами гимнастки выполнили: 2467-элементов, 1099- сотрудничеств, 1517-перебросок, 457-танцевальных дорожек и 235-комбинаций, с 5-ю парами булав гимнастки выполнили: 2535-элементов, 1076- сотрудничеств, 1528- перебросок, 465-танцевальных дорожек и 259-комбинации.

В упражнении с 5-ю парами булав гимнастки выполнили: 2535-элементов, 1076- сотрудничеств, 1528- перебросок, 465-танцевальных дорожек и 259-комбинации.

Количественные показатели элементов групп трудности, представленные в таблицах 1-2, значительно преобладают в тренировочных микроциклах, чем в соревновательных.

- В упражнении с тремя мячами и двумя лентами в первом тренировочном микроцикле гимнастки выполнили - 622 элементов, во втором тренировочном микроцикле - 631 элемент, в первом соревновательном микроцикле гимнастки выполнили - 590 элементов, во втором соревновательном микроцикле - 574 элемента.

- В упражнении с пятью парами булав в первом тренировочном микроцикле гимнастками было выполнено - 646 элементов, во втором тренировочном микроцикле - 654 элемента, в первом соревновательном микроцикле гимнастки выполнили - 578 элементов, во втором соревновательном микроцикле - 556 элемента.

Количество соревновательных комбинаций преобладает в соревновательных микроциклах.

- В упражнении с тремя мячами и двумя лентами в первом тренировочном микроцикле гимнастки выполнили - 37 комбинаций, во втором тренировочном микроцикле - 54 комбинации, в первом соревновательном микроцикле гимнастки выполнили - 63 комбинации, во втором соревновательном микроцикле - 57 комбинаций.

- В упражнении с пятью парами булав в первом тренировочном микроцикле гимнастками было выполнено - 35 комбинаций, во втором тренировочном микроцикле - 48 комбинаций, в первом соревновательном микроцикле гимнастки выполнили - 81 комбинацию, во втором соревновательном микроцикле - 73 комбинации.

Количественные показатели других структурных групп (сотрудничества, переброски и танцевальные дорожки) не сильно отличаются между тренировочными и соревновательными микроциклами и указаны нами в таблицах 1-2 и графически на рисунках 1-2.

Так же можно увидеть в таблицах 1-2 и на рисунках 1-2, что в упражнениях с пятью парами булав гимнастки выполняли большее количество перебросок, чем с другим видом гимнастического многоборья, так как булавы считаются более сложным видом и там преобладают броски и мелкая работа предметом связана с непрерывными перебрасыванием и жонглированием.

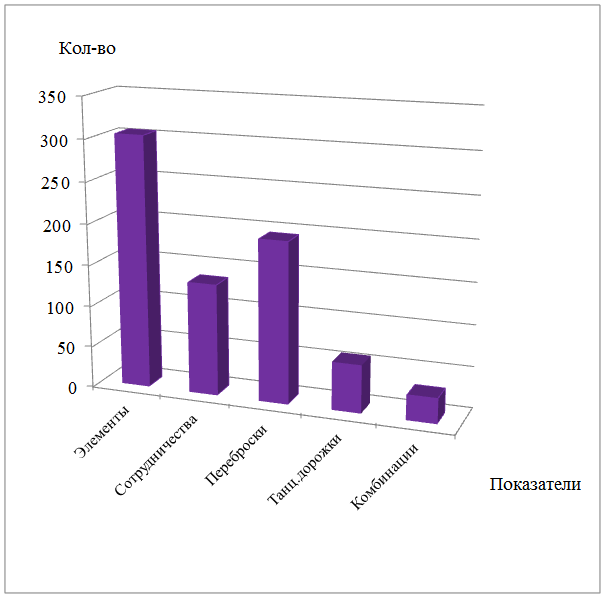

3.2. Определение ЧСС при выполнении испытуемыми гимнастками двух видов гимнастического многоборья в групповых упражнениях в процессе контрольной тренировки

Один из простых и, до известной степени, объективных показателей реакций организма на нагрузку является пульсометрия. В связи с этим метод пульсометрии был использован нами для регистрации уровня соревновательных нагрузок высококвалифицированных гимнасток, входящих в состав сборной г. Москвы в групповых упражнениях 2014 г.

Педагогические наблюдения проводились нами в процессе контрольной тренировки команды.

У каждой испытуемой гимнастки, в течение 10 секунд перед и после выполнения каждого вида многоборья, проводились измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС).

Полученные данные заносились в таблицу 3, статистически обрабатывались и, на основании чего, высчитывались средние показатели по группе (n=5), которые представлены нами на рисунке 3.

Таблица 3- Статистические данные среднегрупповых (n=5) показателей ЧСС при выполнение двух видов многоборья в процессе контрольной тренировки, сборной г. Москвы по художественной гимнастике в групповых упражнениях 2014 г.

|

№ |

Ф.И. испытуемых |

ЧСС (уд.мин.) в видах гимнастического многоборья |

|||

|

1 вид (2 мяча 3 ленты) |

2 вид (5 пар булав) |

||||

|

до |

после |

до |

после |

||

|

1 |

Кобзева Д. |

90 |

126 |

72 |

152 |

|

2 |

Мехтиева Е. |

96 |

138 |

108 |

178 |

|

3 |

Провоторова А. |

132 |

174 |

138 |

162 |

|

4 |

Никишова А. |

90 |

120 |

72 |

138 |

|

5 |

Банина Е. |

132 |

180 |

126 |

210 |

|

∑ |

540 |

738 |

516 |

840 |

|

|

Χ |

108 |

147,6 |

103,2 |

168 |

|

|

±δ |

22,05 |

27,69 |

30,42 |

27,64 |

|

|

Mχ |

4,93 |

6,19 |

6,8 |

6,18 |

|

|

V% |

0,2 |

0,19 |

0,29 |

0,16 |

|

Рисунок 3 Средние показатели по группе (n=5) ЧСС сборной команды г. Москвы по художественной гимнастике в групповых упражнениях

Результаты исследования и их обсуждения

Графическое изображение свидетельствует о том, что ЧСС при выполнении гимнастками, входящими в состав сборной г. Москвы по художественной гимнастике в групповых упражнениях 2014 г. двух видов гимнастического многоборья в процессе контрольной тренировки изменялось в пределах:

- от 108 уд/мин. до 147,6 уд/мин. на первом виде многоборья (мячи и ленты).

- на втором виде многоборья (булавы) - от 103,2 уд/мин. до 168 уд/мин.

Полученные данные позволили нам получить необходимую информацию о зонах интенсивности, в которых производилась работа при выполнении гимнастками целых комбинаций на видах многоборья.

Полученные среднегрупповые (n=5) данные (см. рис. 3) свидетельствует о том, что ЧСС при выполнении гимнастками целых комбинаций в двух видах гимнастического многоборья в групповых упражнениях, изменяется в пределах от 103,2 уд/мин. при выполнении первого и второго вида многоборья до 168 уд/мин.

Эти данные свидетельствуют о том, что гимнастки работали в зонах низкой и умеренной интенсивности, то есть работа в аэробной зоне.

3.3. Определение параметров тренировочных нагрузок в групповых упражнениях (с тремя мячами и двумя лентами и с пятью парами булав) в контрольно-подготовительном мезоцикле гимнасток высокой квалификации

Целью данного исследования было определение параметров тренировочных нагрузок, при выполнении отдельных видов многоборья.

Результаты исследования, представленные нами в рисунках 1-4, позволили нам провести статистическую обработку и получить наглядный пример тренировочных нагрузок испытуемых гимнасток высокой квалификации, входящих в состав сборной команды г. Москвы в групповых упражнениях.

Рисунок 5 Суммарные показатели тренировочных нагрузок гимнасток, входящих в состав сборной г. Москвы в групповых упражнениях 2014 г., при выполнении 1-ого вида многоборья (мячи и ленты), в предсоревновательном мезоцикле

Рисунок 6 Суммарные показатели тренировочных нагрузок гимнасток, входящих в состав сборной команды г. Москвы в групповых упражнениях 2014 г., при выполнении 1-ого вида многоборья (мячи и ленты), в тренировочных и соревновательных микроциклах

Рисунок 7 Суммарные показатели тренировочных нагрузок гимнасток входящих в состав сборной команды г. Москвы в групповых упражнениях 2014 г., при выполнении 1-ого вида многоборья (булавы), в предсоревновательном мезоцикле

Рисунок 8 Суммарные показатели тренировочных нагрузок гимнасток, входящих в состав сборной команды г. Москвы в групповых упражнениях 2014 г., при выполнении 1-ого вида многоборья ( мячи и ленты), в тренировочных и соревновательных микрациклах

Результаты исследования и их обсуждения.

Проведенные нами исследования позволили нам составить модельные характеристики тренировочных нагрузок в групповых упражнениях гимнасток высокой квалификации, за контрольно-подготовительный мезоцикл, который состоит из 4-х микроциклов: 2-х тренировочных и 2-х микроциклов соревновательного типа.

Таблица 4 - Различие показателей параметров тренировочных нагрузок в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя лентами, и пятью парами булав, в предсоревновательном мезоцикле

|

№ п/п параметры |

Абсолютная |

Относительная |

t ; p |

|

1. Элементы |

17 |

0,7 |

0,23; p>0,05 |

|

2. Сотрудничества |

53 |

4,82 |

1,64; p>0,05 |

|

3. Переброски |

36 |

2,31 |

0,79; p>0,05 |

|

4. Танц. дорожки |

8 |

1,72 |

0,47; p>0,05 |

|

5. Комбинации |

26 |

5,59 |

3,99; p<0,05 |

Из данных, представленных в таблице можно заключить, что различие между элементами, сотрудничествами, перебросками и танцевальными дорожками - не достоверно, то есть p>0,05, а наибольшее различие зафиксировано нами при выполнении соревновательных комбинаций, данные - достоверны и p<0,05.

Выводы

В результате проведенных нами исследований и полученных данных можно сделать выводы по работе:

1. Нашими исследованиями было установлено, что контрольно-подготовительный мезоцикл состоит из 4-х микроциклов: 2-х тренировочных и 2-х микроциклов соревновательного типа. Такие компоненты комбинаций, как элементы и переброски, преобладают в 2-х тренировочных микроциклах, а соревновательные комбинации преобладают в соревновательных микроциклах. Такие компоненты комбинаций, как сотрудничества и танцевальные дорожки выполнялись, примерно, в равной степени и в тренировочных, и в соревновательных микроциклах, как в упражнении с тремя мячами двумя лентами, так и с пятью парами булав.

2. ЧСС при выполнении гимнастками, входящими в состав сборной г. Москвы по художественной гимнастике в групповых упражнениях 2014 г., двух видов гимнастического многоборья в процессе контрольной тренировки изменялось в пределах:

- от 108 уд/мин. до 147,6 уд/мин. - на первом виде многоборья (мячи и ленты).

- от 103,2 уд/мин. до 168 уд/мин. - на втором виде многоборья (булавы)

Полученные среднегрупповые (n=5) данные свидетельствует о том, что ЧСС при выполнении гимнастками целых комбинаций в двух видах гимнастического многоборья в групповых упражнениях, изменяется в пределах от 103,2 уд/мин. при выполнении первого и второго вида многоборья до 168 уд/мин.

Эти данные свидетельствуют о том, что гимнастки работали в зонах низкой и умеренной интенсивности, то есть работа в аэробной зоне.

3. Проведенные нами исследования позволили составить модельные характеристики тренировочных нагрузок в групповых упражнениях гимнасток высокой квалификации, за контрольно-подготовительный мезоцикл . Количество тренировочных дней составило - 26, количество тренировок - 48, количество часов- 174.

В упражнении с 3-мя мячами и 2-мя лентами гимнастки выполнили: 2467-элементов, 1099- сотрудничеств, 1517- перебросок, 457-танцевальных дорожек и 235-комбинаций.

В упражнении с 5-ю парами булав гимнастки выполнили: 2535-элементов, 1076- сотрудничеств, 1528- перебросок, 465-танцевальных дорожек и 259-комбинации.

Практические рекомендации.

Данные исследования могут быть использованы специалистами в области художественной гимнастики, которые специализируются на групповых упражнениях.

Чтобы удерживать завоеванные позиции на мировой арене, необходимо планировать тренировочные нагрузки на различных этапах подготовки в групповых упражнениях. При этом, за предсоревновательный мезоцикл, необходимо выполнять не менее 4851 - элементов, 1175 - сотрудничества, 3060 - перебросок, 922 - танцевальных дорожек, 448 - соревновательных комбинаций.

Список литературы

1 Аркаев, Л.Я. Методологические основы современной системы подготовки гимнастов высшего класса. /Л.Я.Аркаев, Н.Г.Сучилин // Теория и практика физической культуры. 1997.-№11.-С.17-25.

2. Аулик, И.В. Как определить тренированность спортсмена. М.: Физкультура и спорт, 1977. - 102 с.

3. Вовк, С.И. Диалектика спортивной тренировки: монография/С.И.Вовк.-М.: Физическая культура, 2007.-212 с.

4. Бондарчук, А.П. Периодизация спортивной тренировки/ А.П.Бондарчук.-Киев: Олимпийская литература, 2005.-304 с.

5. Босый, М.К. Влияние тренировки на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы гимнастов./И.М. Давиденко, В.П. Иващенко //Теория и практика физической культуры, 1975.- С. 31-34.

6. Бутенко, Б.И. Управление спортивной тренировкой спортсменов высших разрядов. Теория и практика физической культуры, 1972.- С. 66-67.

7. Верхошанский, Ю.В. Принципы организации тренировки спортсменов высокого класса в годичном цикле/Ю.В. Верхошанский// Теория и практика физической культуры. 1991. - С. 6-8.

8. Верхошанский, Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса / Ю. В. Верхошанский.- М.: Физкультура и спорт, 1985. - 176 с.

9.Гавердовский, Ю.К. Гимнастика./Ю.К. Гавердовский, Ю.А. Ипполитов, В.Б. Коренберг//Сб.статей. Вып.1-й. - М.:Физкультура и спорт,1984.-79 с.

10. Годик, М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок/М.А.Годик.-М.:Физкультура и спорт, 1980.-135 с.

11. Гордон, С.М. Спортивная тренировка/С.М.Гордон.-М.: Физическая культура,2008.-256 с.

12. Зациорский, В.М. Основы спортивной метрологии/В.М. Зациорский.- М.: Физкультура и спорт, 1979. - 152 с.

13.Зациорский, В.М. Спортивная метрология/В.М.Зациорский.-М.:Физкультура и спорт,1982.-256 с.

14. Карпенко, Л.А. Художественная гимнастика: учебник/ Под ред.Л.А.Карпенко.-М.:2003.-86 с.

15. Карпенко, Л.А. Теория и методика физической подготовки в художественной гимнастике/Под общей редакцией Л.А. Карпенко, О.Г. Румба.- Учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 034300.68- Физическая культура. М.,2014.- 262 с.

16. Келлер B.C. Функции управления в системе подготовки спортсменов. / B.C. Келлер//Теория и практика физической культуры, 1975, № 6, С. 57-58.

17. Козеева Т.В. Исследование тренировочных нагрузок и разработка методов управления ими в связи с индивидуальными особенностями гимнасток: автореф. дисс. на соиск. учен.степ, канд. пед. наук./ Т.В. Козеева. - М., 1980. - 23 с.

18. Ландырь, А.П. Определение тренировочных зон частоты сердечных сокращений для спортсменов/А.П. Ландырь, Е.Е. Ачкасов, О.Б. Добровольский, С.Д. Руденко, Щ.А. Султанова.- Спортивная медицина: наука и практика ,2013, №1, С. 40-45.

19. Лисицкая, Т.С. Художественная гимнастика: Учебник для институтов физ. культ./ Под редакцией Т.С.Лисицкой.- М.: Физкультура и спорт,1982- 232 с.

20. Лисицкая, Т.С. Тренировочные нагрузки и методы их регистрации в художественной гимнастике/Т.С.Лисицкой.- Гимнастика, 1975, вып. I, С. 45-46.

21. Матвеев, Л.П. 0 проблемах теории и методики спортивной тренировки/ Л.П. Матвеев// Теория и практика физической культуры, 1969, М, С. 49-53.

22. Матвеев, Л.П. 0 современных тенденциях построения тренировки. В кн.: Планирование и построение спортивной тренировки. М., 1972, с. 7-32.

23. Матвеев, Л.П. Теория и методика физического воспитания/Л.П. Матвеев, А.Д. Новиков//Учебник для ин-тов физ. культуры./ 2-е изд. М.: Физкультура и спорт, 1976. - 303 с.

24. Метликин, Л.Л. Исследование оптимального распределения физических нагрузок в тренировочном микроцикле при начальной подготовке юных акробатов/Л.Л. Метликин, М.А. Годик// Теория и практика физической культуры, 1975, J&6, С. 40-42.

25. Миронов, В.М. Структура базовой подготовки юных акробатов/В.М. Миронов, Т.А. Морозевич// Ученые записки: Сб. науч. тр. / Акад. физ. восп. и спорта РБ. - Минск: «Четыре четверти», 1998.- Вып.2.- С. 125-130.

26. Платонов, В.Н. Координация спортсмена и методика ее совершенствования: Учебн.-метод. пособие/В.Н. Платонов, М.М.Булатова-К.:КГИФК,1992.-54 с.

27. Рыбалов, Ю.В. Основы спортивной тренировки: учебн.-метод. пособие/Ю.В. Рыбалов, С.И. Рыбалова, М.В. Рудин: Сураж, 2013.-68 с.

28. Румянцев, В.А. Некоторые данные к методике определения уровня готовности гимнастов к соревнованию/В.А. Румянцев//В кн.: Готовность спортсмена к соревнованиям. М., 1969, С. 230-238.

29. Царькова, Н.И. Управление тренировочными нагрузками спортсменок высших разрядов в художественной гимнастике: Автореф. дисс. на соиск. учен.степ. канд. пед. наук./ Н.И. Царькова.- М., 1980. - 23 с.

Исполнитель выпускной квалификационной

работы _________________________(Лапшенкова П.С.)

Научный руководитель __________________________ (Новикова Л.А.)

Заведующий кафедрой

Доцент, к.п.н. ____________________________(Новикова Л.А.)

Дата защиты "____"_______________20__г.

Оценка за защиту __________________________

Председатель государственной

аттестационной комиссии _______________(Германов Г.Н.)

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.