Областная научно – практическая конференции

«Диалог культур»

Исследовательская работа

Неизвестный маршал известной войны.

Секция «Краеведение»

Работу выполнил ученик 8 класса

МКОУ «СОШ № 25 г.Нижнеудинск»

Поляков Анатолий.

Руководитель Тимофеева Ольга Дмитриевна.

Нижнеудинск

2015

Аннотация.

Знать историю своей страны должен каждый человек. За четырехлетний период борьбы советского народа против германской агрессии произошло не одно сражение. Со всеми важнейшими стратегическими операциями советских войск в ходе Великой Отечественной войны неразрывно связаны имена Великих маршалов. Историю делают люди, конкретные исторические личности.

Пожалуй, ни один марш не воевал столько, сколько Григорий Иванович Кулик.

Первая мировая

Гражданская

Польская

Финская

Конфликт в Испании

Хонкин-гол

Великая Отечественная война

И, тем не менее, ни об одном Советском маршале, а Кулик был восьмым по счёту, мы не знаем так мало, как о нём. Причём неведение, в котором он прибывает до сих пор, никак не связано с тем, что он был человеком серым, ничем не примечательным. Напротив, фигура маршала вызывает массу горячих споров среди немногих историков, которые занимаются изучением его биографии. Официальная советская историография в течение долгого периода о Кулике предпочитала просто молчать. Например, в большой советской энциклопедии 1973 года издания есть данные о советском минерологе Леониде Кулике, о писателе Иване Кулике, а дальше… Дальше идёт статья из области орнитологии, о птицах под названием кулик. А что же маршал Герой Советского Союза Григорий Иванович Кулик? О нём в этом главном справочнике страны нет ни слова. Упомянут лишь он в небольшой статье военного энциклопедического словаря героев Советского Союза, который был издан в 1983 году. Но и здесь данные о Кулике подкорректированы. Григорий Иванович Кулик скоропостижно умер 24 августа 1950 года. Причина этой скоропостижной смерти странным образом не уточняется.

Содержание.

1. Теоритическая часть стр. 4

2. Практическая часть стр. 16

3. Заключение стр. 17

4. Список литературы стр. 18

Война еще ис чезнуть не готова.

Те годы - миллионы личных драм.

А потому, давайте вспомним снова

Всех тех, кто подарил Победу нам.

Петр Давыдов

Тема моей исследовательской работы определена была не случайна. В холле нашей школы висит галерея «Военачальники Великой Отечественной войны». Среди портретов нет его, Кулика Георгия Ивановича.

Судьба этого человека особенно заинтересовала меня после большого проекта «Великие люди Великой войны», который был посвящён маршалам Советского Союза. Заинтересовала потому, что уходит в историю целая эпоха – эпоха, связанная с нашими дедами и прадедами, прошедшими дорогами Великой Отечественной войны от ее начала до победного мая 1945 года. Многие из них погибли, оставшись вечно молодыми. Остальные уходят. Но есть и те, которые были незаслуженно забыты… И я понял, что это белое пятно в истории.

Цель моей работы: Исследование роли Георгия Ивановича Кулика в Великой Отечественной войне, изучение его жизненного и боевого пути.

В своём исследовании я поставил задачи:

· собрать сведения о Маршале Советского Союза Григории Ивановиче Кулике;

· проанализировать материал Интернет – ресурсов, дающие сведения о маршале Кулике;

· выяснить, а знают ли жители моего города о маршале Кулике;

· рассказать о своей работе в школе и всем заинтересованным лицам;

· ликвидировать для себя белое пятно истории.

Объект исследования: маршал, Герой Советского Союза Григорий Иванович Кулик.

Предмет исследования: жизненный путь маршала, его взлёты и падения.

Методы исследования: изучение электронных источников, переписка с внуком, сопоставление полученных фактов, анализ и обобщение собранной информации.

Григорий Иванович Кулик родился 9 ноября 1890 года на хуторе близ Полтавы в бедной крестьянской семье. «Наша семья, — вспоминал он, — состояла из 9 человек, занималась сельским хозяйством и имела две десятины земли. После женитьбы старших братьев и раздела тех двух десятин земли мне с матерью досталась доля в размере 1/2 десятины земли. Беднее нас на хуторе никого не было».

В ноябре 1912 года Григория забрали в армию. До этого он успел окончить четыре класса школы, а потому грамотного и крепкого крестьянского парня направили в артиллерию, где он прошел путь от рядового до старшего фейерверкера (унтер-офицера). Февральскую революцию Григорий Кулик встретил в окопах. Сослуживцы избрали его председателем солдатского комитета батареи, а затем дивизиона, бригады и дивизии.

В ноябре 1917 года Кулик вернулся на родину, где в тот период установилась власть Центральной Рады, вступил в подпольную большевистскую организацию и сформировал красногвардейский отряд. Весной 1918 года его отряд влился в 5-ю армию. Здесь он и познакомился с Климентом Ефремовичем Ворошиловым. Они оказались под Царицыном вместе со Сталиным, что во многом определило его дальнейшую судьбу. В первой конной армии под началом Будённого и Ворошилова Кулик командовал артиллерией. И в глазах Сталина Григорий Иванович был артиллеристом № 1.

Кулик был назначен начальником артиллерии этой армии. Обладая беззаветной храбростью, он лез в самое пекло. Неудивительно, что был пять раз ранен. За участие в подавлении мятежа атамана Григорьева в мае 1919 года Кулика наградили орденом Красного Знамени. В июне 1920 года он был назначен начальником артиллерии Первой Конной армии, в составе которой участвовал в боях против войск Деникина, Врангеля, в польской кампании. В 1921 году был награжден вторым орденом Красного Знамени.

Когда в середине 20-х годов Ворошилов стал председателем Реввоенсовета СССР и народным комиссаром по военным и морским делам, Кулик был назначен начальником Артиллерийского управления РККА. Но кабинетная работа герою Гражданской войны была не по душе, к тому же у него не сложились отношения с другими военачальниками. Позже Кулик с обидой вспоминал: «Тухачевский и Урбановичч говорили, что я бездарный человек, какой-то унтеришка, фейерверк». Он отпросился в строй и был назначен командиром Московской пролетарской дивизии.

Г.И. Кулик окончил Военную академию имени Фрунзе в 1932 году. В 1936 году под псевдонимом «Генерал Купер» принимал участие в гражданской войне в Испании в качестве военного советника командующего Мадридским фронтом. Однако в мае 1937 года вернулся в СССР, где с 23 мая по предложению Сталина вновь занял пост начальника ГАУ РККА, сменив на нём арестованного за день до того Н. А. Ефимова. Принимал участие в проходившем 1—4 июня заседании Военного Совета при наркоме обороны по делу Тухачевского. 14 июня Г. И. Кулику было присвоено очередное воинское звание «командарм 2-го ранга». В 1938 году Г. И. Кулик в ряду нескольких других военачальников обратился с письмом к Сталину, в котором выдвинул предложение прекратить репрессии против комсостава.

В январе 39 Сталин произвёл главного артиллериста страны в заместителя наркома обороны СССР и присваивают звание командарма 1 ранга.

Во время советско-финской войны Кулик отличился, когда лично вывел на открытые позиции артиллерию и, как с восхищением рассказывали красноармейцы и командиры, «долбал по укреплениям до тех пор, пока они не развалились». Этим манёвром был открыт путь пехоте. 21 марта 1940 года он получил золотую звезду Героя Советского Союза и маршальскую звезду в петлицы. Кроме того, он был избран членом ЦК ВКП(б) и депутатом Верховного Совета СССР.

В первый же день Великой Отечественной 22 июня 1941 года Сталин отправил двух заместителей наркома обороны двух маршалов Кулика и Шапошникова на Западный фронт в помощь командующему генералу армии Дмитрию Григорьевичу Павлову. Мне кажется, Сталин верил, что два маршала сумеют поднять дух армии и нанести встречный удар по немцам, и разгромить их. Но надежды Сталина не оправдались.

В первые дни войны казалось всё дело в отсутствии твёрдой руки. Борис Михайлович Шапошников благоразумно остался в штабе фронта, а «заводной» Кулик посчитал, что его место в войсках. 23 июня Григорий Иванович вылетел в Белосток, чтобы руководить действиями 3-ей и 10-ой армией и организовать контрудар силами конной механизированной группы. Но Кулик ничем не мог помочь отступающим советским войскам. Шапошников, видя, что происходит, попросил у ставки немедленно отвести войска. И разрешение было давно. Но армии дано отходили без всякого приказа. Западный фронт, потерявший авиацию и танки, был рассечён немецкими клиньями. Одиннадцать дивизий оказались в окружении. Прорваться на восток они не смогли, были деморализованы и через несколько дней прекратили сопротивление.

Маршал Шапошников сообщил в Москву, что он болен, а связь с Куликом прервалась. Григорий Иванович и не заметил как вместе с частями 3-ей и 10-ой армией он оказался в немецком тылу. Радиостанции у него не было, сообщить о своём месте нахождения он не мог. В суматохе и хаосе найти Кулика не удалось. Никто не знал где маршал. Сталин рвал и метал. Невединие приводило его в ярость.

Поползли слухи, что маршал перебежал к противнику, что Кулик предатель. А маршал вместе с двумя бойцами десятой армии почти две недели выходил из войны, натёр ноги, не мог идти. Как рассказывал сам Кулик потом, что в какой-то момент от отчаяния готов был застрелиться. И всё же в июле переправился через Днепр и вышел к своим. Следует заметить, что Кулик – единственный маршал, который дважды выводил солдат из окружения. Великие военачальники осуждали его за то, что он выводил остатки воинских частей в простой солдатской форме, что не достойно командира. А на мой взгляд в данном случае это не имело никакого значения. Потом уже, через несколько месяцев, Григорий Кулик в письме к Сталину упомянул и об этом эпизоде. Он писал:

Я знаю, что, когда я был в окружении, распространялись слухи, что я сдался немцам, и, наконец, мне говорят и сейчас, что я в связи с немцами… Если я вредитель и веду какую подпольную работу, то меня нужно немедленно расстрелять. Если же нет, то строго наказать клеветников…

И вот парадокс! В других армиях выбрашившихся из плена награждают за мужество и перенесённые страдания. Но Сталин не доверял окруженцам и его отношение в одночасье к Кулику изменилось. Его ожидала участь тысячей советских военных.

Сталин вызвал маршала к себе и поручил организовать оборону Ростова. Но Ростов не по вине Кулика сдали практически без боя. 10 ноября Сталин отправил маршала Кулика уполномоченным ставки оборонять Севастополь и Керченский полуостров. И это безнадёжное поручение оказалось для Кулика роковым. Советских войск в Крыму было совсем немного. Задача их состояла в том, чтобы не допустить высадки десанта. Но неудачи Южного фронта привели к тому, что немецкие войска подошли к Крыму с севера. Маршал Кулик прибыл в Крым 12 ноября, уже было поздно что-либо предпринимать. Немецкие войска, прорвав укрепления на Перекопе, двигались к Севастополю. Отступавшие части беспорядочно переплавлялись через пролив на Даманский полуостров. Бойцы, измученные боями, были деморализованы и недееспособны. И маршалу Кулику оставалось только санкционировать продолжавшийся отход. Документы свидетельствуют: «Мне нечем было отстоять Керчь. Там собралась потрёпанная брашка, просто парни. Армия перестала быть армией: пьянствовали, женщин насиловали. Разве с такой армией я мог удержать Керчь? Приехал я уже поздно. Спасти положение было нельзя» - обиженно парировал Кулик.

А у Сталина накопилось недовольство действиями Григория Ивановича Кулика. Он решил, что маршал должен ответить за две неудачи подряд в Крыму и в Ростове. Заместитель наркома обороны маршал Григорий Иванович Кулик и начальник главного политуправления комиссар первого ранга Лев Захарович Мехлис – две главные фигуры, на которых было принято возлагать чуть ли не всю ответственность за провалы и поражения в первые периоды войны. Это произошло, потому что ещё во время войны Сталин публично сделал их козлами отпущения, а затем десятилетиями военные историки и военачальники охотно повторяли сталинские заповеди.

Из воспоминаний Александра Осипенко, внука маршала Кулика

-Мой дед был взят как пример и объясню почему. Все прекрасно знали, что у деда со Сталиным были хорошие отношения. Более того мать рассказывала, что как-то раздаётся звонок на даче у деда, Сталин звонит, а у деда в это время день рождения. Он спрашивает: «Что делаешь?», тот отвечает, что «день рождения собираемся праздновать».

-Я сейчас приеду.

Он приехал, привёз книгу Эмиль Золя «Разгром» и написал

«Моему другу в день рождения. Сталин».

Интересный факт рассказывала мама, как Сталин всё ходил среди гостей и выбирал с кем ей танцевать. Конечно, смешно, по крайней мере, мне, такие подробности узнавать о Сталине. Потом мама говорила, что когда делали обыск, то искали именно эту книгу в первую очередь. И её изъяли в первую очередь. Подарок Сталина. Сталин решил сделать деда козлом отпущения. На примере деда показать, какой он беспощадный и какие плохие люди его окружали.

Не в оправдание маршала Кулика, а ради справедливости, думаю, следует отметить, что из вех родов войск как раз артиллерия была накануне войны в приличном состоянии. Это потом уже появились танки, знаменитая «Катюша» и другие виды орудий. Но это было потом…

16 феврали 1942 года дело Кулика рассматривала военная коллегия верховного суда. Его признали виновным в невыполнении боевого приказа. После смерти Сталина главная военная прокуратура, изучавшая дело Кулика, запросила мнение Генерального штаба относительно обстоятельств сдачи Керчи в ноябре 41 года. «Изучение документов», - ответил прокуратуре Генштаб - «показывает, что в сложившихся условиях командование войсками Керчинского направления, а так же бывший маршал Советского Союза Кулик с наличными, и притом ослабленными силами и средствами, удержать город Керчь и изменить ход боевых действий в нашу пользу не могли».

В 1942 году Президиум Верховного Совета лишил Григория Кулика маршальских звёзд, звание героя Советского Союза и всех наград. Его разжаловали в генерал – майоры. Несколько месяцев он обивал пороги высоких кабинетов и просил отправить его на фронт. В марте 1943 года ему удалось поговорить с Жуковым. Они знакомы были ещё с времён Холкин-гола, где Кулик поддерживал его. И Жуков взял на себя трудную миссию – переговорить со Сталиным. Заступничество Георгия Константиновича подействовало – 15 апреля 1943 года Кулика произвели в генерал – лейтенанты и поставили командовать 4-ой гвардейской армией. Жуков даже просил, чтобы его сделали генерал – полковником и вернули Кулику звание героя.

Казалось, что опала позади. Но бывшие подчинённые товарищи по службе готовы были добить попавшего в биту маршала. Командующий фронтом Ватутин и член военного совета Хрущёв жаловались на бывшего маршала Сталину до тех пор, пока тот к ним не прислушался. Кулика отстранили от командования, отозвали с фронта в распоряжение Главного управления кадров рабоче-крестьянской Красной армии.

В январе 1944 года в Москве провели единственный за всю войну пленум ЦК. Члены ЦК задним числом утвердили постановление политбюро

«Первое. Исключить Григория Ивановича Кулика из состава членов ЦК ВКП/б.

Второе. Снять Кулика Г.И. с поста Наркома Обороны Союза ССР».

В январе 44 года Кулику подобрали должность второго заместителя начальника Главного Управления формирования и укомплектования войск Красной армии. Во второй раз, казалось бы, опала Кулика заканчивается. А потом настроение Сталина опять переменилось.

В начале июня 45 года Кулика сняли за бездеятельность. 9 июля, сразу после войны, когда других награждали и повышали, Кулика опять понизили в звании до генерал-майора и, что было опаснее всего в те годы, исключили из партии.

19 июля он получил назначение заместителем Командующего Приволжским военным округом. Отъезд из Москвы не означал, что его оставили в покое. Время показало – совсем наоборот.

Семейные дела маршала Кулика слаживались сложно. Его первой женой была Лидия Яковлевна Пауль. Познакомились они в Ростове на Дону, где Григорий Иванович выздоравливал после ранения. У них родилась дочь Валентина, которая впоследствии вышла замуж за военного лётчика Осипенко, героя Советского Союза.

В 1930 году Григорий Иванович на курорте познакомился с Кирой Ивановной Симонич и сразу влюбился в признанную красавицу. Он развёлся со своей первой женой и женился на Кире. Её отец был обрусевшим сербом. Рассказывают, якобы он был графом и после революции его расстреляли чекисты. Насколько это так? Меня просто насторожил тот факт, что графов в Польше никогда не было.

Кулик в то время и не подозревал, что все телефонные разговоры его новой жены давно прослушиваются. Ещё до брака с Куликом, когда Кира Ивановна жила в Ленинграде, за ней следили, потому что она, по мнению чекистов, вела свободный образ жизни и бала знакома с иностранцем. Григорий Иванович так и не узнал, что в 39 году его жену арестовали по личному приказу Сталина. Произошло это за два дня до присвоения кулику звания маршала. Григорий Иванович сам признавался: «Это мне за жену маршала дали».

Занимался делом Киры Кулик заместитель Берии комиссар госбезопасности третьего ранга Всеволод Николаевич Меркулов, который увлекался драматургией и писал пьесы на современные темы под псевдонимом Всеволод Рок. Организовал арест жены Кулика капитан госбезопасности Лев Николаевич Владимирский. В 1953 году его судили вместе с Берией.

Документы свидетельствуют. На процессе Владимирский рассказал

- Меня вызвали в кабинет Берии, там находился Меркулов. Берия дал указания Меркулову создать группу из 3-4 человек, которые должны были извести жену Кулика. Меркулов разработал план и предложил взять жену Кулика секретно. Ордера на арест не было. Задержание гражданки Кулик нужно было произвести на улице без огласки. На второй или третий день, когда гражданка Кулик вышла из дому и пошла по пустынному переулку, она была нами задержана и доставлена во двор здания НКВД.

Киру Кулик поместили в страшную Сухановскую тюрьму, где держали особо опасных политических преступников. Она провела в заключении полтора месяца, а потом её убили.

В 53 году арестованный вместе с Берией бывший заместитель наркома Богдан Захарович Кабулов рассказал

- Бери сославшись на указания инстанции сказал, что надо уничтожить Симонич. Но уничтожить нужно таким образом, чтобы об этом никто не знал: закрыть лицо шалью и в таком виде доставить в специальное помещение и поручить Блохину расстрелять её.

Капитан госбезопасности Василий Михайлович Блохин служил начальником комендантского отдела административно-хозяйственного отдела НКВД. Он же при необходимости исполнял обязанности палача.

- Меня вызвал заместитель начальника Кабулов, - вспоминал Блохин, допрошенный в качестве свидетеля, - и сказал, что Владзимирский приведёт ко мне женщину, которую надо расстрелять. При этом Кабулов запретил мне спрашивать эту женщину о чём-либо, и сразу после доставки её расстрелять. Я выполнил указания Кабулова и её расстрелял. Никаких документов на эту женщину ни Кабулов, ни Владзимирский мне не передавали. И точно также протокол о проведённом расстреле не составлял.

- Да за что же убили Кулик-Симонич? – спросили на суде Меркулова. «Берия сказал мне, что о её расстреле есть указания свыше, - объяснил Меркулов.

Лаврентию Павловичу мог давать указания только один человек – Сталин. Некоторые ветераны Госбезопасности предполагают, что Берия похитил красивую женщину в личных целях. Но, натолкнувшись на сопротивление, приказал её убить. Романтические версии не выдерживают столкновений с практикой Госбезопасности.

Всеволод Меркулов рассказал на суде, что «они с Берией получили согласие от Киры Кулик быть тайным осведомителем». За крупными военными следили всегда. Их окружали агентами Госбезопасности. Вот и решили жену маршала Кулика превратить в источник информации. Но потом намерения изменились и от неё избавились.

Маршал понял, что жену Киру он больше не увидит. А в октябре сорокового женился на школьной подруге своей дочери Ольге Яковлевне Михайловской. Разница в возрасте между супругами составила 32 года. На свадьбу пришёл сам Сталин.

После войны на Лубянке готовили новое дело военных. Главной фигурой должен был стать маршал Жуков. Но его трогать пока Сталин не разрешил. Зато санкционировал арест генералов, связанных с Жуковым. По его делу взяли больше семидесяти человек. Среди сторонников Жукова числился и бывший маршал Кулик. Как я установил и описывал выше, известно было, что Жуков за него заступался.

Григорий Иванович не о чём не подозревал и совершил непоправимую ошибку. Однажды в Москве он встретился со своим бывшим Главнокомандующим генерал-полковником Василием Гордовым, которого тоже сняли с должности.

Василий Николаевич участвовал ещё в первой мировой, получил лычки унтер-офицера. В Красную гвардию вступил в декабре 1917 года. В Гражданскую дослужился до командира полка. Великую Отечественную встретил на посту начальника штаба 21 армии, в октябре стал её командующим. В разгар тяжёлых боёв на юге страны понадобился командующий Сталинградским фронтом. Член военного совета Хрущёв предложил Гордова, которого считал энергичным и храбрым человеком. Генерал-майора Гордова вызвали к Сталину. 23 июля вождь назначил его командующим фронтом и сразу произвёл его в генерал-лейтенанты. Сталину нравились командиры с сильным характером и волей.

Войну Василий Гордов закончил командующим третей Гвардейской армией, которая участвовала во взятии Берлина, а потом в освобождении Праги. Маршал Конев назначил генерала Гордова начальником гарнизона Праги. В сорок пятом году он стал Героем Советского Союза. А после войны и он оказался в опале.

Бывшие сослуживцы обосновались в гостиничном номере и крепко выпили, стали вспоминать войну, заговорили о Сталине, о Жукове. Они оба были склонны к употреблению горячительных напитков и не воздержаны на язык. Наивные в определённом смысле люди, они и не подозревали, что за ними следят. Просто думали, что отставники никого уже не интересуют. А может просто не понимали масштаба военной контрразведки за командным составом вооружённых сил. И ошиблись оба.

Номер, где встретились два советских генерала, говоря нашим языком, был полностью оснащён техническим средством контроля. Особисты также записали разговоры Гордова с его бывшим подчиненным генерал-майором Михаил Трофимычем Рыбальченко, который после войны был начальником штаба военного Приволжского округа.

Далее аппаратуру прослушали, после чего установили и в квартире Василия Гордова. 3 января 47 года министр Госбезопасности генерал-полковник Абакумов доложил Сталину

- Представляю при этом справку о зафиксированном оперативной техникой 31 декабря 46 года разговоре Гордова со своей женой и справку о состоявшемся 28 декабря разговоре Гордова с Рыбальченко. Из этих разговоров видно, что Гордов и Рыбальченко являются явными врагами Советской власти. Василий Николаевич говорил с женой Татьяной Владимировной о только что снятом с должности маршале Жукове.

Приехавший навестить Гордова Рыбальченко остановился на его квартире. И они опять поговорили по душам. Генеральские разговоры свидетельствуют о том, что люди военные, то есть приученные исполнять приказы и не сомневаться, понимали, что происходит в стране и не хотели с этим мериться.

Арестовали всех троих и инкриминировали антисоветские разговорчики и преувеличенную оценку Жукова. В тот момент Кулик, Гордов и Рыбальченко нужны ь были не сами по себе, а как подельники маршала Жукова. Арестовать Жукова и устроить большой процесс Сталин всё же не решился, а часть генералов приказал расстрелять. Военная коллегия Верховного суда рассматривала дело Кулика 23 августа 50 года. Григорий Иванович заявил во время суда, что отказывается от показаний, данных на следствии. Его избивали.

Из письма внука маршала

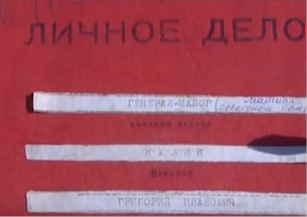

113 допросов. Причём когда его взяли, я посмотрел в личном деле, ордер на арест есть, даты нет. Ничего нет. И для того, чтобы он сломался, его на две недели засунули в карцер. Сразу запихнули. А потом начали вжимать из него, что хотели. А выжать-то нечего было, они не антисоветчики были, не враги народа, не готовили ни на кого покушение. От чего я пришёл в ужас, это, так сказать, от четырёх накладных, которое я нашёл в личном деле. Написано было номер такой-то от такого-то числа заключённый номер двадцать сдал коробку жёлтого металла. У деда у самого было четыре золотых коронки – четыре выбитых зуба. У меня в голове всё это уместиться не может.

Приговор Кулику был вынесен заранее. И 24 августа 1950 года Григория Ивановича расстреляли вместе с Гордовым и Рыбальченко.

Хоронили маршала Кулика без почестей. Да и какие почести врагу народа? Закрытый грузовик, в котором были 17 тел военных, расстрелянных в тот самый день, въехал на территории Донского кладбища. Трупы покидали в заранее приготовленную яму, которая стала братской могилой, засыпали землёй, а потом её ещё и протоптали, чтобы даже холмика не осталось. Чтобы эта яма не была похожа на место последнего упокоения людей.

Со слов внука «все расстрелы происходили в центре Москвы. Спускались в подвал, зачитав им приговор, расстреляли, привезли сюда, здесь кремировали. Здесь единственный крематорий был во время войны. И сыпали всех в яму пятиметровой глубины. Сначала Городова, на другой день Кулика, затем Рыбальченко. Сообщать родственникам о месте захоронения запрещалось».

Бедно и горько жилось жене бывшего маршала. Вдовой она стала едва ли не в 25-летнем возрасте. Могла бы еще устроить нормальную семейную жизнь, но ее сердце и душу точило сострадание к Григорию Ивановичу. Особенно мучительными были для нее праздники Победы. За окном гремят музыка, песни, а она, всеми забытая, никем не поздравляемая, накроет новой скатертью стол, поставит фотографию мужа еще в старой маршальской форме, положит под нее свежие приобретенные ей самой маршальские погоны, которых он так и не успел ни разу надеть (погоны введены в Советской Армии с января 1942 г.), выставит перед собой Грамоту о присвоении ему звания Героя Советского Союза, выставит рядышком три ордена Ленина, три ордена Красного Знамени (два из них получены в начале Отечественной войны), разложит перед глазами удостоверения Григория Ивановича, на одном из которых значится подпись самого Иосифа Виссарионовича Сталина, свидетельствующая, что он, Григорий Иванович Кулик, был заместителем народного комиссара обороны, то есть — самого Сталина. Вчитывается осиротевшая женщина в каждую букву, давая волю слезам обиды, досады: ну зачем же, дорогой всенародный спаситель Иосиф Виссарионович, вы так поиздевались над моим Григорием?

После смерти Сталина реабилитировать Кулика не спешили. Родным прислали липовую справку «Ваш муж (отец) был осуждён 24 августа 1950 года и, отбывая наказание, умер 8 января 1954 года. Его вдова, Ольга Михайловская, которая ничего не знала о судьбе мужа, обратилась по старой памяти к Жукову, который стал Министром обороны. Георгий Константинович в мае 50 года написал главному военному прокурору: «Почему не говорят правду о Кулике. Я прошу Вас срочно подготовить и дать ответ его жене. Мне кажется, что Кулик осуждён безвинно».

Слова Жукова возымели действие. 28 сентября 1957 года Постановлением Президиума Верховного совета Кулика реабилитировали. Посмертно ему вернули маршальское звание и все награды. В 2009 году у реабилитированного маршала не было даже могилы. Тела казнённых семьям не выдавали. И вот теперь могила его найдена. Через 55 лет после расстрела его родные могут прийти сюда и помянуть невинно убитого. Здесь маршал Кулик не один. В одной братской могиле захоронены останки ещё 17 военнослужащих Советской армии, расстрелянных в 50 – м году. Через пять лет после войны все расстреляны несправедливо. Все реабилитированы. В этих могилах прах таких известных генералов, как Понеделин и Кириллов, которых опозорили на всю страну.

Практическая часть. Опрос жителей города Нижнеудинска

Я задавал всем (ученикам нашей школы, учителям, просто прохожим) один и тот же вопрос: «Назовите Маршалов Великой Отечественной войны». Ответы были следующие

- Маршал Жуков. Знают 55%

-Маршал Конев – 37%

- Маршал Рокоссовский – 41%

-Маршал Ворошилов – 21%

-Маршал Малиновский – 12%

-Маршал Будённый – 8%

А вот вопрос «что вы знаете или можете рассказать о маршале Кулике Григории Ивановиче?» не последовало ни одного ответа.

Я попытался найти какие-то периодические издания с упоминаниями о Кулике в библиотеках города и поинтересовался у библиотекарей. Но и там мы не смогли ничего найти.

Заключение.

История России – это, к сожалению, история войн. Много бед претерпела русская земля. Древнюю Русь топтали «поганые полки половецкие» - и вставало войско Игорево за землю русскую. Не одно столетие длилось татаро-монгольское нашествие. То настала «гроза двенадцатого года» - Наполеон. И в ХХ веке доля сия не миновала русского человека – в июне 1941 года началась самая кровопролитная война в истории человечества.

И всегда, во все самые тяжелые времена, на Руси появлялись люди, которые вели русский народ к победе. И у нас, живущих сегодня, нет права забывать их имена. Мы не в ответе за то, что творил Сталин со своими же людьми. Но мы в ответе за то, чтобы все живущие сегодня, завтра, послезавтра помнили тех, кто не щадил «живота» своего и был причастен к Великой победе. Это люди, которые прошли страшные страницы истории. Одни были пленены немцами, другие прошли наши лагеря, разжалованные, растерзанные, оболганные.

Одним из них и был незаслуженно забытый маршал Георгий Иванович Кулик.

Список литературы:

1. Владимир Карпов. Расстрелянные маршалы. Издательство: Вече ISBN: 5783805262 Год: 1999

2. Энциклопедический словарь.

3. Документы и материалы кануна Второй мировой войны 1937-1939 гг. В 2-х томах. Москва. Политиздат. 1981

4. Приказ НКО от 2 марта 1942 года (документ).

5. Накануне войны. Материалы совещания высшего руководящего состава РККА 23-31 декабря 1940 г. Кулик Г. И., Маршал Советского Союза, заместитель Народного комиссара обороны СССР, начальник главного артиллерийского управления Красной Армии.

6.

Информационные источники

1. http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kulikgi.php

2. https://books.google.ru/books?id=qWKQalLUnvgC&pg=PT545&lpg=PT545&dq=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA&source=bl&ots=fOsLip9pfR&sig=fcw9ucFqalzJL9Z7blGnzO8G4Zw&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjFq4WM7fjKAhVCWywKHVp3BbMQ6AEIRjAI#v=onepage&q=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA&f=false

3. http://www.famhist.ru/famhist/chertok/00156f70.htm

4. http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1512

5. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7e7942c8-aa4f-45a8-91b1-b0bdd00bf886/3_2_7_1.htm

6. http://www.people.su/60492

7. http://www.vilavi.ru/prot/kulik/kulik.shtml

8. http://ru.knowledgr.com/00380225/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA

9. http://forum.mozohin.ru/index.php?topic=164.0

10. http://shevchenkovo.com.ua/voina-v-sudbakh-lyudskikhglava-pyataya

11. http://liewar.ru/content/view/256/

Приложения

Из фондов Центрального музея Вооруженных Сил СССР

Здесь собраны не публиковавшиеся ранее документы, рассказывающие о деле маршала Г И. Кулика, обвиненного в самовольной сдаче противнику Керчи и Ростова-на- Дону, лишенного за это званий Маршала Советского Союза и Героя Советского Союза, а впоследствии арестованного и расстрелянного в 1950 г.

В подборке представлены адресованные И. В. Сталину объяснительные записки Г И. Кулика с описанием обстановки на Керченском полуострове, в Ростове-на-Дону и изложением причин их сдачи, постановления Государственного Комитета Обороны, Политбюро ЦК ВКП(б) и другие документы. Завершают подборку материалы о посмертной реабилитации Г И. Кулика в 1956-1957 гг.

ДЕЛО МАРШАЛА Г. И. КУЛИКА (январь — март 1942 г.)

Приложение № 1

Записка наркома внутренних дел СССР JI. П. Берия И. В. Сталину[43]

26 января 1942 г.

Сов, секретно

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ товарищу СТАЛИНУ

При этом представляю протокол допроса арестованного Левченко Г. И.[44] — бывшего командующего войсками Крыма.

Политический архив

Левченко признал себя виновным в том, что под влиянием фашистской пропаганды о непобедимости германской армии и мощи ее техники был настроен пораженчески, поддался панике и, не организовав отпора врагу, вопреки приказу Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии,— сдал противнику значительную часть территории Крыма с городом Керчь.

Кроме того, Левченко показал, что генерал-полковник Кузнецов своими действиями, выразившимися в последовательной сдаче Перекопа — Ишуньских позиций без оказания врагу серьезного сопротивления и, не организовав строительства обороны в глубину,— создал условия для захвата противником территории Крыма.

Маршал Кулик, являясь уполномоченным Государственного Комитета Обороны[45], как показывает Левченко, вместо принятия мер к обороне города Керчь, своими пораженческими настроениями и действиями способствовал сдаче врагу этого важного, в стратегическом отношении, города.

Следствие по делу Левченко закончено и дело передано на рассмотрение Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР[46]

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

Приложение № 2

Г. И. Кулик — И. В. Сталину[47]

30 января 1942 г.

т. Сталин!

Представляю объяснение на показание Левченко, согласно Вашей резолюции[48].

Получив лично от Вас в гор. Ростове 9.10.41.[49] по телефону указание, Вы мне сказали, что Северному Кавказу угрожает опасность с Крыма, что 51 армия в беспорядке отступает к гор. Керчь. Есть опасность, что противник сможет переправиться у Керченского пролива, овладеть Таманским полуостровом и выйти на Северокавказское побережье и Кубань. Выезжайте на Таманский полуостров и в гор. Керчь, разберитесь на месте с положением, помогите командованию 51 армии не допустить противника форсировать Керченский пролив, овладеть Таманским полуостровом и выйти на Северный Кавказ с Крыма. Для усиления 51 армии передается 302 горная дивизия, расположенная по Северокавказскому побережью. Нужно скорее ее собрать и форсированным маршем двинуть к Керченскому проливу и правильно ее использовать.

Через несколько минут после нашего с Вами разговора мне позвонил т. Шапошников, хотел мне передать Ваше приказание, я ему доложил, что я уже получил от Вас лично приказание и что я буду действовать по обстановке, имея основной задачей не допустить противника форсировать Керченский пролив и мы с ним условились, что по приезде на место после ознакомления [с] состоянием фронта и войск я донесу.

Все мои действия были мною направлены на выполнение Вашей основной задачи. Это — ни в коем случае не допустить проникнуть противнику с Крыма на Северный Кавказ, так я понял правильную Вашу оценку обстановки.

В Тамань я прибыл 11.10.41. По дороге я встретил в беспорядке отходящие тылы, одиночные бойцы и даже стрелковый полк, около 200 человек, во главе с командиром полка, который бросил фронт три дня тому назад, переправился через Керченский пролив и уже подходил к гор. Темрюк. Он мне доложил, что армия разбита, все в беспорядке отступают. Мне пришлось организовать с отступающих по дороге несколько заградительных отрядов, дабы прекратить дальнейший отход в глубокий тыл отступающей армии.

При ознакомлении [с] положением на Таманском полуострове я установил, что нет ни одной воинской части, могущей прикрыть Таманский полуостров, даже пристаней, за исключением наблюдателей пограничников на границе, а также установил, что Таманский полуостров совершенно не имеет никаких оборонительных сооружений, за исключением одиночных окопов, выкопанных горным полком 302 дивизии. Сам же полк уже был переброшен в Керчь и уже втянут в бой. Противник в этот момент мог бы совершенно безнаказанно высадить десант и занять Таманский полуостров. Его авиация все время бомбила отходящие тылы на Таманском полуострове.

Мною были приняты следующие меры: третий полк 302 горной дивизии, двигающийся с Анапы, был посажен в оборону на южном отроге Таманского полуострова и две роты были переброшены на Тулузскую [50] косу с задачей не допустить противника переправиться на южный отрог Таманского побережья. Были собраны бойцы, что возможно было собрать с Дунайской флотилии, и направлены около 120 человек на северный отрог Таманского полуострова. Одновременно мною было приказано начальнику гарнизона гор. Краснодара т. Степанову немедленно вооружить формировавшуюся 12 стрелковую бригаду за счет разоружения училищ, погрузить бригаду на пароход и отправить по реке Кубань в Старотиторевскую, и занять оборону северного отрога Таманского полуострова, а также косу Чушка. Бригада должна была прибыть 15-16.10.41.

302 дивизия в составе двух полков была отправлена в г. Керчь, третий ее полк прикрывал южный отрог Таманского полуострова и косу Тулузскую *, а четвертый полк двигался походным порядком с Туапсе к Новороссийску и прибыл только 15 — 16.10.41.

12.10.41 я прибыл в гор. Керчь. При подходе к Керчи я увидел, что бой идет уже в районе крепости, расположенной на главных господствующих высотах на юге города. Противник обстреливает город и южные пристани артиллерийским и минометным огнем. Сам же город в нескольких местах горит, моряки рвут огнеприпасы. Нашел я командующего в пещере, недалеко от пристани, со своим штабом. При докладе мне начальником штаба и самим командующим обстановки я увидел, что они точного положения не знают, т. к. я наблюдал с моря совершенно другую обстановку. Они мне доложили, что крепость занята нами, а я им говорю, почему же наши снаряды рвутся на территории крепости. Так они мне толком и не могли доложить обстановки. Чтобы убедиться самому, что происходит на позициях, я лично взял члена Военного совета армии т. Николаева и выехал на главное направление, откуда видел почти всю линию фронта наших войск и противника и установил, что противник занимал крепость, юго-западные высоты города Керчь. Шел сильный бой на северо-западной окраине города, т. е. противник наносил удар двумя группировками, с северо-запада на главную пристань, в стык 302 и 106 дивизий, глубоко вклинился, подходил уже на северную окраину города. Второй группировкой противник наносил удар с юго-запада и запада, овладев крепостью и господствующими высотами юго-западнее города. Наша артиллерия компактно была расположена на артпозициях непосредственно на окраине города и частью в городе и по ней вел противник прицельный огонь, т. к. господствующие высоты с северо-запада и юга были заняты противником, сам же город — в ложбине. Город обстреливался артиллерийским и минометным огнем и большое количество было пожаров. Побывал в двух штабах дивизий и выслушал доклады командиров дивизий, они мне доложили, что они держатся сейчас главным образом на огне артиллерии, что пехоты у них очень мало и та собрана, главным образом, из тыловиков, части перемешаны и плохо управляемые, резервов никаких нет. Ловят бегущих по городу, посадят в оборону, а они через 2 — 3 часа убегают, или при малейшем нажиме противника отходят. Так была занята крепость, ее оборонял батальон морской пехоты и его группа автоматчиков противника в числе 50 — 60 человек разогнала и он весь разбежался, отдав крепость противнику. Единственной частью, которая дралась и была управляема, была из 51 армии 106 дивизия, насчитывающая 1500 бойцов, и 302 горная дивизия, которая и прикрывала город Керчь с запада и юго-запада, т. е. главное направление.

На пристанях в этот момент шла погрузка войск и техники, где была исключительная паника и беспорядок, мало управляемая толпа вооруженного народа производила погрузку. Каждый стремился попасть на Таманский полуостров, бросая технику, даже иногда и личное оружие, причем погрузка производилась под артиллерийским и авиационным огнем противника. Это еще усугубляло панику.

Исходя из оценки обстановки состояния фронта войск и действия противника, а также соотношения сил, я пришел к выводу, что больше двух дней армия оборонять город и пристани не сможет, если даже дать ей последний горно-стрелковый полк 302 див., который прикрывал южный отрог Таманского полуострова, а четвертый полк приходил не раньше, чем через четыре дня, все равно положение это не спасет. Нужно армию организованно перебросить на Таманский полуостров, спасти все вооружение, в первую очередь артиллерию, а также технику. Если же этого не сделать, то противник разобьет остатки армии (в этот момент насчитывалось на Керченском полуострове 11 500 людей, более 200 орудий, более 200 автомашин и около 1000 лошадей), заберет всю технику и вооружение и на плечах ее остатков безнаказанно сможет переправиться на Таманский полуостров и двинуться на Северный Кавказ. Сдержать его было нечем, т. к. ближе войск как [с] Закавказья взять было неоткуда, а с Закавказья раньше 12 — 15 суток ожидать подвоза 2—3 дивизий нельзя.

Исходя из Ваших указаний не допустить противника на Северный Кавказ и сложившейся обстановки, я, возвратясь в штаб армии, предложил немедленно командующему армией Левченко составить план перехода армии на Таманский полуостров, самому лично возглавить перевозку как моряку, а т. Батову с членом Военного совета Николаевым организовать оборону города и пристани, начальнику штаба со вторым членом Военного совета перейти в Тамань и организовывать прием войск, а главное — организовывать оборону Таманского полуострова. План был составлен на два дня, мною санкционирован и проводился в жизнь, понадобилось фактически не два, а три дня. Сам же я уехал на Таманский полуостров, т. к. я считал главной задачей организацию обороны на Таманском полуострове, и 13.10.41 начал ее организовывать. Лично объехал всю западную часть Таманского полуострова, решил всю организацию обороны, артиллерийского и пулеметного огня на месте и расставлял на главном направлении артиллерию на позиции. Одновременно с инженерами саперной оборонительной армии и крайисполкомом организовал работу по укреплению Таманского полуострова, дал решение за командующего начальнику штаба армии, как построить оборону и боевой порядок армии.

В ночь [с] 15 на 16.10.41 главные силы армии были переброшены с Керченского полуострова на Таманский полуостров. Вывезено все вооружение, артиллерия на 95% и весь личный состав армии, и в течение трех дней армия была посажена в оборону.

13.10.41 по приезде с Керчи, я донес через т. Вечного начальнику штаба тов. Шапошникову для Ставки о состоянии армии и что предпринято. Этот доклад [51] имеется в Генеральном Штабе. В этом докладе изложено то, что я Вам излагаю в оценочной части моего письма, и получил на мой доклад ответ [52] только 16.10.41, где было указано, что во что бы то ни стало удержать плацдарм на восточном берегу Керченского перешейка. В этот момент вся армия была переправлена на Таманский полуостров.

18.10.41 мною было донесено Ставке [53] через начальника Генштаба, что армия заняла оборону на Таманском полуострове и как построен боевой порядок армии. Одновременно я поставил перед Ставкой вопрос о замене командующего Левченко на Батова. 19.10.41 я уехал в Ростов, так как там шли тяжелые бои.

Вывод

1) Когда я прибыл в гор. Керчь, ознакомился с обстановкой, лично объехал фронт, посмотрел действия своих войск и противника, я пришел к выводу, что отстоять Керчь и пристани этими войсками при создавшейся обстановке невозможно, т. к. господствующие высоты непосредственно над городом с юга, юго-запада, с запада и северо-запада уже были заняты противником, сам же город не укреплен. Взять обратно эти высоты, т. к. без овладения их немыслима оборона города и пристани, было невозможно этими войсками, они были настолько деморализованы, что не в состоянии были обороняться, а о наступлении этими войсками и речи не могло быть. Привести их в порядок под непосредственным воздействием противника, который нахально наступал, было невозможно. Нужно было бы, чтобы решить задачу удержать пристани, город и плацдарм для дальнейшего контрнаступления на Крым, минимум три стрелковых дивизии свежих.

Правильно было принято мной решение не дать добить остатки армии и ни в коем случае не отдать противнику артиллерии и вооружения, организованно переправить армию на Таманский полуостров и выполнить Вашу основную задачу не допустить противника овладеть Таманским полуостровом и выйти на Северный Кавказ. Эту задачу я и выполнил. Фактически с этого момента руководил остатками армии и организации обороны на Таманском полуострове я, т. к. Левченко настолько раскис, что он не мог провести эту довольно серьезную работу довольно в сложной обстановке. Армия была переброшена, вооружение и артиллерия были спасены и полностью разгромить армию противнику не удалось.

Если некоторые «стратеги» считают, что удержанием гор. Керчь с гаванью прикрыто движение противника на Северный Кавказ, т. е. на Таманский полуостров, то они глубоко ошибаются и не понимают обстановки. Когда противник занял Керченскую крепость, он мог переправляться на Тулузскую [54] косу и занять южный отрог Таманского полуострова, а это равноценно занятию всего Таманского полуострова и окружению гор. Керчь. Поэтому с теми силами, которыми мы располагали, решать две задачи было не в силах, т. е. удержать Керчь с гаванью и плотно занять Таманский полуостров. Несмотря на то, что я взял без Вашего разрешения 12 стрелковую бригаду и один стрелковый батальон с запасного полка, этих сил хватило только для занятия обороны на Таманском полуострове.

2) Если дающие это показание и его составители этого письма называют правильную мою оценку обстановки, а исходя с оценки обстановки и правильное мое решение паникерским, пораженческим и даже преступным, то я не виновен в том, что они не понимают самых элементарных познаний в военном деле. Нужно было бы им усвоить, что самое главное преступление делает командир, если он отдает войскам заведомо невыполнимый приказ, войска его выполнить не в силах, гибнут сами, а приказ так и остается невыполненным. В отношении же моей личной трусости я даже до сих пор не знал, что я трус, хотя воюю уже шестую войну в своей жизни. У меня к Вам, товарищ Сталин, одна просьба: прикомандируйте тех, кто называет меня трусом. Пусть они побудут при мне несколько боев и убедятся, кто из нас трус.

3) Я не знаю, почему довели до такого состояния армию, в каком я ее встретил, но я считаю, что руководить армией Левченко не мог, так как он совершенно ничего не понимал в сухопутной армии. Он представлял из себя раскисшего политрука, много говорящего, но никто его не слушал. Его назначение командующим была большая ошибка.

4) В отношении т. Батова, я его знаю более 10 лет, лично наблюдал его в боях в Испании, где он хорошо действовал, наблюдал его, когда он командовал 13 корпусом против финнов. В финскую войну он также руководил хорошо. Он хорошо подготовленный командир, боевой, с большой силой воли. Когда я начал выяснять причину, почему он не взял на себя главную роль по командованию, мне говорили, что Левченко вмешивался и мешал ему командовать.

Маршал КУЛИК.

30.1.42 г.

Автограф.

Приложение № 3

О тов. Кулике Постановление Государственного Комитета Обороны

6 февраля 1942 г.

Сов, секретно

1. Государственный Комитет Обороны устанавливает, что т. Кулик был обязан в своих действиях по обороне Керчи и Керченского района руководствоваться следующими приказами Ставки Верховного Главного Командования:

а)____________________ «Главной задачей Черноморского флота считать активную оборону Севастополя и Керченского полуострова всеми силами» (приказ Ставки за подписью тт. Сталина, Шапошникова и Кузнецова — Наркомвоенмора — от 7 ноября 1941 года)[55];

б) «Удержать Керчь во что бы то ни стало и не дать противнику занять этот район» (приказ от 14 ноября 1941 года за подписью т. Шапошникова, данный по распоряжению тов. Сталина) [56]

2. Вместо честного и безусловного выполнения этих приказов Ставки и принятия на месте решительных мер против пораженческих настроений и пораженческого поведения Командования Крымских войск, тов. Кулик в нарушение приказа Ставки и своего воинского долга санкционировал сдачу Керчи противнику и своим паникерским поведением в Керчи только усилил пораженческие настроения и деморализацию в среде командования Крымских войск.

3. Попытка т. Кулика оправдать самовольную сдачу Керчи необходимостью спасти находившиеся на Керченском полуострове вооружение и технику только подтверждают, что т. Кулик не ставил задачи обороны Керчи во что бы то ни стало, а сознательно шел на нарушение приказа Ставки и своим паникерским поведением облегчил врагу временный захват Керчи и Керченского полуострова.

4. Государственный Комитет Обороны считает, что такое поведение т. Кулика не случайно, так как такое пораженческое поведение имело место также при самовольной сдаче Ростова без санкции Ставки и вопреки приказу Ставки.

5. На основании всего сказанного, Государственный Комитет Обороны постановляет привлечь к суду маршала Кулика и передать его дело на рассмотрение прокурора СССР.

Состав суда определить особо [57] * *

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. СТАЛИН

Приложение № 4

Г. И. Кулик — И. В. Сталину [58]

8 февраля 1942 г.

т. Сталин!

Проработав еще раз в деталях весь материал и документы, которые я знал, и даже те, которые я не знал по сдаче г. Керчи и перевоза остатков 51 армии на Таманский полуостров.

Считаю себя виновным в том, что я нарушил приказ Ставки и без Вашего разрешения сдал город Керчь противнику.

Я считаю, что моя вина в тысячу раз усугубляется в том, что я не оправдал Вашего доверия ко мне.

Я Вам лично, т. Сталин, обязан в моем росте. Вы с меня, с бывшего крестьянского парня в прошлом, вырастили в политическом отношении большевика и даже оказали самое большое доверие, что может быть в нашей стране, это ввели в состав ЦК ВКП.

В военном отношении я дорос до самого большого звания в Красной Армии — Маршала Советского Союза. Весь мой рост, я еще раз повторяю, был под Вашим личным руководством, начиная с 1918 года, поэтому я и считаю, что моя вина в тысячу раз усугубляется. Все то доверие, которое Вы мне оказывали долгие годы, я не оправдал невыполнениемВашего приказа. Поверьте, т. Сталин, что я это сделал не по злому умыслу и не потому, чтобы игнорировать Ваш приказ, нет, а потому, что мне на месте казалось, что я не смогу дать генеральный бой наступающему противнику в г. Керчь, а хотел дать генеральный бой на Таманском полуострове и потопить его в проливе, недопустив его на Таманский полуостров.

Правда, докладываю Вам, что там была исключительно тяжелая обстановка и быстро меняющаяся и, к моему сожалению, когда я приехал в г. Керчь, не работала связь с Москвой и мы только связались через сутки после принятия моего решения на отход. В этот момент было в Керчи 11400 человек, из них дралось не более 2500 — 3000 штыков, да плюс артиллеристы, остальные представляли из себя сброд специалистов, тыловиков, дезертиров и более 20000 человек уже было переправлено на Тамань, неуправляемая масса, которую мы впоследствии ловили и организовывали.

Изучая сейчас в деталях Ваш приказ — активно оборонять Керченский полуостров — я только сейчас понял, что в нем был заложен большой стратегический план контрнаступления, кроме политического значения г. Керчи.

Т. Сталин, я не хочу оправдать свою тяжелую вину перед ЦК ВКП и лично перед Вами — вышесказанной мною сложившейся обстановки, — но только прошу мне поверить, что у меня даже и в мыслях не было игнорировать Ваш приказ.

В отношении г. Ростова. Я прибыл в г. Ростов накануне его сдачи, когда части занимали уже оборону на последнем рубеже в 2—3 километрах от окраин города. С утра я лично поехал на главное направление просмотреть части, как построена оборона, воодушевить командиров и бойцов и потребовал выполнения Вашего личного приказа оборонять город и ни в коем случае не сдавать, а от них потребовал ни шагу назад. Кое-где я исправил недочеты в обороне, особенно в организации артогня. Когда началось генеральное наступление противника на Ростов и Аксай, т. е. он рвался на Ольгинскую переправу, я все время был на том участке, где противник вклинился или прорывал нашу оборону, лично водил пехотные части в контратаки, отбивал артогнем танки противника, управляя артогнем, лично до темноты был в войсках, где было самое угрожающее положение, требовал жесткости обороны и личным примером их воодушевлял. Я не хочу Вам, т. Сталин, себя хвалить, но можно спросить весь руководящий состав армии. Мои действия и сам был удивлен, как я остался невредимым. Были использованы все резервы, даже последняя рота охраны Штаба армии была брошена в контратаку и мы ушли с здания обкома с Военным Советом армии, когда противник уже был в одном квартале, т. е. мы ушли под непосредственным давлением противника. Это, т. Сталин, полная картина боя, можно собрать весь руководящий состав армии, он Вам то же скажет.

Докладываю, что здесь получилось фактически, что противник стремительным ударом к концу дня прорвал фронт и вскочил в город с северо-запада, все наши попытки его задержать мы были не в силах, он смял стрелковый полк и около двух дивизионов артиллерии танками, правда, более 20 танков было подбито из наступавших около 80 танков, а остальные прорвались в северо-западную окраину города и фактически решили судьбу захвата города, остальные части также, под давлением противника, отходили к переправам на южный берег Дона. Мне кажется, что я за сутки моего пребывания в этом бою все сделал, что возможно было при наших условиях, все части были, я считаю, правильно введены в бой, паники не было, дрались хорошо, за исключением отдельных частей. Просить же разрешения на отход, т. е. на сдачу города я не хотел, так как считал, что мы сможем отбить атаки противника и несколько атак было отбито, даже на отдельных участках он бежал, но под самый вечер была решена судьба. Здесь, как я ни старался, отбить их не удалось и только по приезде в Батайск я доложил, что противник ворвался в город, т. к. узел связи с Москвой был перед вечером перенесен в полевой штаб в Батайск. Юридически и морально я, как высший начальник, отвечаю за сдачу Ростова, но, т. Сталин, я Вам описал полную картину обстановки.

т. Сталин!

Я сознаю, что я сделал очень тяжелое преступление перед ЦК ВКП и лично перед Вами, нарушив приказ Ставки и не оправдал доверия ЦК ВКП и лично Вашего.

Прошу ЦК ВКП и лично Вас, т. Сталин, Простить мне мое преступление и даю честное слово большевика, что я больше никогда не нарушу приказа и указания ЦК ВКП и лично Ваши, а также прошу Вас, т. Сталин, дать мне возможность искупить мою тягчайшую вину перед партией и лично перед Вами, поручить мне в боевой обстановке самую ответственную боевую задачу,— я ее выполню.

КУЛИК.

8.II.42 г.

Автограф.

Приложение № 5

Записка Прокурора СССР В. М. Бочкова И. В. Сталину

10 февраля 1942 г.

Сов, секретно

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ товарищу СТАЛИНУ И. В.

Докладываю, что расследование по делу Маршала Советского Союза Кулик Григория Ивановича закончено.

Расследованием установлено, что КУЛИК Г. И., будучи уполномоченным Ставки Верховного Главного Командования по обороне города Керчи и ее района, и, имея приказ об оказании помощи командованию Крымских войск, организации активной обороны Керченского полуострова и не сдачи его противнику, не выполнил приказа Ставки, чем нарушил свой воинский долг, самовольно санкционировав эвакуацию войск из города Керчи и полуострова и оставления их противнику.

Маршал КУЛИК Г. И. виновным себя признал и привлечен к ответственности по ст. 193—21 п. «б» Уголовного Кодекса РСФСР.

Представляя при этом обвинительное заключение по делу, прошу распоряжения о назначении состава суда и указаний о порядке слушания дела.

Приложение: копия обвинительного заключения.

В. БОЧКОВ

Приложение № 6

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по делу КУЛИКА Григория Ивановича

В ночь на 10 ноября 1941 года Маршалу Советского Союза КУЛИКУ Г. И. Ставкой Верховного Главного Командования было приказано вылететь в район Керчи, оказать там практическую помощь командованию крымских войск (Керченское направление) и обеспечить выполнение приказа Ставки от 7.XI. 1941 г.[59] об организации активной обороны Керченского полуострова всеми силами и не сдаче его противнику.

В Керчь Маршал КУЛИК Г. И. прибыл днем 12 ноября, застав панику в городе и полное отсутствие руководства боевыми операциями и управления войсками. Вместо организации обороны и насаждения жесткой дисциплины в войсках, а также вместо упорядочения руководства и управления ими — он без ведома и разрешения Ставки отдал приказание об эвакуации войск в течение двух суток и оставлении Керчи и ее района противнику.

Это преступное распоряжение грубейшим образом нарушало приказ Ставки, для проведения которого в жизнь Маршал КУЛИК Г. И. и был послан.

Прямой обязанностью и воинским долгом Маршала КУЛИКА Г. И. было принятие решительных мер по наведению порядка и ликвидации паники, организации из разрозненных групп военнослужащих подразделений и частей и внедрение в них необходимой дисциплины. Беспощадная ликвидация пораженческих настроений. Однако в этом направлении Маршалом КУЛИКОМ Г. И. ничего сделано не было. Больше того, своим распоряжением об эвакуации и своим паникерским поведением в Керчи он усилил пораженческие настроения и деморализацию среди войск и их командования.

Привлеченный к следствию в качестве обвиняемого Маршал КУЛИК Г. И. в нарушении воинского долга и приказа Ставки виновным себя признал полностью, показав:

«Я превысил свои права и без ведома и санкции Ставки, вместо организации обороны, принял решение об эвакуации Керчи и ее района. По существу это является нарушением с моей стороны воинского долга».

Отрицая, что сделано это в результате панических настроений, Маршал КУЛИК пытался объяснить эвакуацию Керчи и ее района тем, что приказ Ставки об обороне был основан на неправильной информации командующего войсками ЛЕВЧЕНКО, который якобы не донес Ставке о действительном состоянии войск, которые были измотаны, имели большие потери и не могли сопротивляться. Что положение, таким образом, с обороной Керчи и ее района было явно безнадежно и поэтому он, КУЛИК, хотя и не выполнил приказ Ставки, но это лишь формальный момент, так как обстановка вынуждала к принятию, якобы, единственно правильного решения об отходе, а не обороне, что он и сделал.

Эти объяснения КУЛИКА Г. И., однако, не нашли подтверждения, так:

а) допросом бывш. командующего крымских войск ЛЕВЧЕНКО установлено, что, прибыв в Керчь, Маршал КУЛИК Г. И. совершенно и не ставил задачи по обороне, а сразу же отдал приказ об эвакуации, дав на нее срок двое суток, хотя командование войск до приезда КУЛИКА Г. И. и не ставило вопроса об общем отступлении с полуострова;

б) документами Генштаба (шифртелеграмма Левченко) [60] установлено, что он объективно доносил Ставке о положении в войсках.

Ставка 14 и 15 ноября 1941 г. приказывала: «Удержать Керчь во что бы то ни стало и не дать противнику занять этот район»[61]

Этот приказ Маршал КУЛИК Г. И. получил, но игнорировал его, так как, распорядившись 12.XI—41 г. об эвакуации, он и после получения приказа Ставки от 14 и 15 числа, не отменил своего незаконного и самовольного распоряжения, хотя еще было не поздно, так как Керчь была в наших руках.

Дополнительно допрошенный 9.IL— 1942 г. Маршал КУЛИК Г. И. под тяжестью этих фактов вынужден был признать, что он не только не выполнил приказа Ставки об обороне Керчи и ее района, но и не ставил себе даже этой задачи и, прибыв на место, сразу же отдал распоряжение об эвакуации, ничего не изменив той обстановки, которая была в Керчи до него.

«Был ли план обороны у командования (Левченко, Батов) я не знаю, об этом я их не спрашивал. Прибыв в Керчь я сразу же принял решение на отход. ...Я объективно ничего не изменил в создавшейся там обстановке».

На основании изложенного — ОБВИНЯЕТСЯ И ПОДЛЕЖИТ ПРЕДАНИЮ СУДУ:

КУЛИК Григорий Иванович, рождения 1890 г., уроженец хутора Куликовка, Пасковецкого района, Полтавской области, УССР, член ВКП(б) с 1917 г., Герой и Маршал Советского Союза, Заместитель Народного Комиссара Обороны СССР, Депутат Верховного Совета СССР, член ЦК ВКП(б) - в том, что, будучи уполномоченным Ставки Верховного Главного Командования по обороне Керчи и керченского района и, имея приказ организовать активную оборону этих районов и не сдавать их противнику, преступно отнесся к выполнению возложенных на него задач и, прибыв 12.XI—41 г. в Керчь, вместо организации обороны и оказания сопротивления противнику, самовольно и незаконно санкционировал эвакуацию Керчи и ее района и сдачу их противнику, не использовав имеющихся сил и средств для обороны, т. е. в преступлении предусмотренном ст. 193—21 п. «б» Уголовного Кодекса РСФСР [62].

Составлено в г. Москве, февраля «10» дня 1942 г.

ПРОКУРОР СОЮЗА ССР В. БОЧКОВ

Приложение № 7

Г. И. Кулик — И. В. Сталину

18 февраля 1942 г.

т. СТАЛИН!

1) Когда я был у Вас последний раз, Вы мне сказали относительно моего руководства вооружением. Я считаю себя ответственным за вооружение с июня 37 года по 20 июня 41 г. как за количество, так и за качество, т. к. я проводил всю систему вооружения новыми образцами. Прошу назначить авторитетную беспристрастную комиссию, которая должна установить, сколько я принял вооружения от своих предшественников и сколько я сдал. Как была обеспечена армия согласно плана развертывания по утвержденным Правительством нормам с учетом плана заказа 41 года, качество вооружения новых систем, принятых на вооружение армии под моим руководством. Особенно прошу вскрыть систему прохода плана заказов на каждый год: что я предлагал и что фактически утверждали и что мы получали, как общее правило нам давали после долгих мытарств, которые длились не менее 4 — 5 месяцев в наркоматах, Госплане, в разных комиссиях и подкомиссиях правительственных и в Комитете Обороны [63], не более 60 — 65% от просимого нами. Промышленность тоже урезала этот утвержденный план своими недоделами, которые исчислялись 20 — 30%, смотря по какому виду вооружения. Я же отстаивал интересы армии упорно, по этому вопросу можно найти десятки моих жалоб, просьб ежегодно в аппарате Госплана, Комитете Обороны, Госконтроле, в наркоматах промышленности и у Вас в ЦК ВКП. Я думаю, никто не сможет отрицать как я защищал интересы армии, где проходил наш план заказов, с членов Правительства. Я был удивлен, когда Вы мне сказали насчет ППШ, что мы мало просили, а комиссия (председателем был т. Молотов) по предложению т. Вознесенского нам срезала. В этой же комиссии были срезаны и винтовки. Я защищал, бывший нарком т. Тимошенко меня не поддержал, т. к. в этих вопросах мало разбирался и я остался в одиночестве. Я только говорю Вам об одном примере. Можно найти десятки примеров, когда мне удавалось доложить Вам и Вы проводили постановлением ЦК ВКП по отдельному виду вооружения, а когда начинался год, численность срезалась на ссылку, что нет металла.

Я предлагал за несколько месяцев перед войной перевести пороховую, снаряжательную, стрелкового вооружения промышленность по мобплану. Мое предложение есть в ЦК ВКП, у т. Молотова и в Комитете Обороны, но тогда отвергли, а также предлагал большую программу производства танков на 40 год и 41 год, она тоже не прошла, этот документ есть в Комитете Обороны за моей и т. Федоренко подписью, тоже не прошел за недостатком брони и моторов.

т. Сталин! Я прошу Вас приказать детально вскрыть: кто же был виновником торможения вооружения и Вы увидите, только не НКО[64].

2) Когда меня судила Коллегия Верховного суда, мне прокурор т. Бочков задал вопрос: «мы знаем, что вы связаны с немцами, признайтесь суду». Когда я ему сказал, что он говорит глупость, а он задал мне вопрос: «почему же Вашу фотографию распространяют немцы у себя в тылу». Я ему сказал, что я от вас первый раз слышу. Я только знаю по захваченному документу в 7 танковой дивизии, что они меня разыскивают, думают, что я руковожу партизанами севернее Смоленска.

т. Сталин! Со второй половины 37 года я имею клеймо вредителя после показания Ефимова, Бондаря, Ванникова и других. Я точно знаю, что выпущенные командиры с тюрьмы принуждались органами НКВД дать на меня показания, что я вредитель. Я знаю, что меня даже хотели сделать немцем, что я не Кулик, а немец, окончил немецкую военную школу и заслан в СССР как шпион. Я чувствовал, что когда меня снимали с ГАУ тоже по политическим соображениям. Я знаю, когда я был в окружении[65], распространили слухи, что я сдался немцам и, наконец, мне говорят и сейчас, что я в связи с немцами.

Я еще со своих молодых лет вступил в подполье в ряды большевистской партии. Честно, как настоящий большевик, боролся за установление в нашем Советском Союзе советской власти и социалистического строя. Был всегда на боевом посту, куда меня посылала партия, прослужил честно партии 24 года, ни в каких оппозициях против партии я не состоял.

Прошу Вас, т. Сталин, назначить специальную комиссию ЦК ВКП расследовать все обвинения против меня. Если я вредитель и веду какую подпольную работу, то меня нужно немедленно расстрелять. Если же нет то строго наказать клеветников, вскрыть, кто они и чего они хотят. Пусть они знают, что никакая травля меня на меня не повлияет, я был, есть и умру большевиком.

КУЛИК

18.11. 42 г.

Автограф.

Приложение № 8

Г. И. Кулик — И. В. Сталину

22 февраля 1942 г.

Тов. СТАЛИН!

1) Сегодня я получил проект постановления ЦК ВКП(б) о выводе меня из ЦК ВКП(б)[66].

В проекте не совсем правильно указано в отношении моей виновности в сдаче г. Керчь. Я признал на суде и признаю сейчас, что я виновен в отношении нарушения выполнения приказа Ставки и воинского долга только в отношении нарушения приказа, но не в нарушении воинского долга в отношении родины. Все то, что возможно было сделать в тех условиях и с теми силами, которые я застал в г. Керчь, я сделал. Все силы, которые были способны драться, вели в очень тяжелой обстановке жестокий бой при минимум троекратном превосходстве противника, причем в тактически невыгодных условиях, т. к. противник захватил командные высоты над городом и своим прицельным огнем наносил тяжелые потери нашим войскам. Мы пытались взять главную высоту, господствующую над городом — наше наступление было отбито. Мы могли только продержаться 3 дня и мною была доложена Ставке 14.10.41 г.[67] через дежурного генерала обстановка, что мы сможем продержаться еще сутки. Я просил доложить т. Шапошникову и Вам лично и сказал, что я жду у аппарата ответа. Я получил ответ только 16.10.41. Прошу телеграмму[68] прочесть, где т. Шапошников указывал план перевоза техники, артил[лерии] на Тамань, а стрелковые части оставить на восточном берегу Керченского полуострова. Этой директивой фактически была санкционирована сдача г. Керчь. Оставить стрелковые части на восточном берегу Керченского полуострова было невозможно, т. к. мы уже перешли, а главное, что главные прикрывающие силы 2 полка 302 дивизии понесли [потери] за 4 — 3 дня боя и у них осталось в одном полку около 15 — 18%, а во втором 25 — 30%, активных штыков, других сил у нас не было. Я просил следствие и суд допросить командиров, которые дрались, мне было отказано. Суд же происходил на основе материалов, директив Ставки, показаний Левченко и карательных органов.

2) Тов. Сталин! Я не хочу здесь умалить свою вину в невыполнении приказа Ставки, но я хочу, чтобы постановление ЦК ВКП(б) правильно отразило мою виновность. В проекте говорится, что я своим пораженческим поведением в г. Керчь и Ростове усилил пораженческое настроение армии и деморализацию ее в среде командования. Это неправильно. Никто никогда не видал и не слыхал от меня упаднического настроения ни слова. Пусть хоть один человек из этих обеих армий скажет, что я проявил трусость или паникерство. Это сплошная выдумка от начала до конца.В отношении Ростовской операции: я просил, чтобы прокурор разобрал этот вопрос, т. к. в постановлении Комитета Обороны меня обвиняют также в сдаче Ростова. Я просил т. Бочкова допросить Военный совет 56 армии, командиров и комиссаров дивизии, он отказался. Сказал, что никакого обвинения юридически мне предъявить не может.

Тов. Сталин! Я Вас убедительно прошу разобрать Ростовскую операцию только обязательно с допросом Военного совета 56 армии, командиров и комиссаров дивизий. Вы тогда убедитесь, кто же разбил группу Клейста. Это сделала 56 армия, а не Южный фронт. Эта армия была создана мною по Вашему личному приказанию из местных войск во время боев и было собрано все оружие, какое было в районе Ростова, Северного Кавказа и на заводах. 56 армия вела жестокие бои в течение 51 суток, начиная с Таганрога, кончая Ростовым. Особенно был он в тяжелом положении, когда противник перешел в генеральное наступление на гор. Ростов и переправы через р. Дон. В этот момент 9 армия Южного фронта открыла правый фланг 56 армии, а сама ушла в район Шахтин- ское, а 56 армию оставила одну. Я Вам доносил, просил привлечь к ответственности Военный совет 9 армии. 56 армии пришлось заново перестраивать оборону. Вместо фронта на запад (20 км) ей пришлось повернуть фронтом на северо-запад, север и даже на северо-восток, длина обороны стала 70 км, поэтому плотность обороны была разжижена. Противник повел наступление на фронте 15 км. тремя танковыми и тремя мотодивизиями, прорвал фронт 56 армии и вскочил в гор. Ростов, но понес очень большие потери. Паники никакой не было. Наши войска дрались очень хорошо, но соотношение сил, особенно танков, было неравное. 56 армия через пять дней взяла Ростов обратно и ни одного красноармейца Южного фронта в боях за Ростов не участвовало.

Будучи в 51 армии, я следил за ходом боев 56 армии, давал советы Военному Совету как действовать, переключил всю авиацию 51 армии и Черноморского флота более 100 самолетов на поддержку 56 армии и накануне сдачи Ростова прилетел в Ростов сам и участвовал лично в бою за город, находясь все время в передовых линиях. О моих действиях могут доложить командиры и комиссары дивизий и Военный Совет 56 армии.

При переходе в контрнаступление я лично проработал план действия артиллерии армии, авиации Южного фронта, 56 армии, 51 армии и морского флота и как зам. наркома обороны утвердил план действия их. По этому плану этой же 56 армией был взят Ростов обратно.

3) Относительно предъявленного мне обвинения в пьянстве систематическом и развратном образе жизни — это гнуснейшая интрига. Когда Вы позвонили мне в гор. Ростов по этому вопросу, я просил Вас расследовать эту провокацию, направленную против меня. В гор. Ростове мы жили все коммуной в одной квартире с Военным Советом, нашими адъютантами и охраной. Прошу допросить этих лиц. В Краснодаре я был около 3-х дней, жил в даче крайкома, всегда обедал и ужинал вместе с секретарем обкома и председателем крайисполкома. Прошу тоже допросить, что я там делал. В Тамани я жил 6 дней у колхозника, где находился со мной председатель Краснодарского крайисполкома т. Тюляев. Прошу допросить этих лиц, чтобы избегнуть позорного провокационного обвинения. [69] В отношении злоупотребления званием маршала и зам. наркома Обороны, о самоснабжении и расхищении государственной собственности докладываю. В Ростове мы жили все вместе с Военным Советом армии, охраной и адъютантами и питались с одной кухни. Питание организовывал интендант 56 армии, прошу его допросить. В Краснодаре организовывал питание крайисполком. В Тамани организовывал питание начальник тыла Дунайской флотилии, прошу их допросить, какие я давал распоряжения. Они сами меня питали. Я посылал продукты, главным образом фрукты, в Свердловск, мне дали в Краснодаре. В отношении снабжения моего вагона: я просил снабдить крайисполком Краснодара, а вино и фрукты мне прислали из Грузии товарищи. Никаких моих злоупотреблений по превышению власти в этом отношении никогда не было.

В соответствии с этим прошу учесть мои доводы в решении ЦК ВКП(б).

КУЛИК

Машинописная копия[70]

Приложение № 9

Записка первого секретаря Ростовского обкома и горкома ВКП(б) Б. А. Двинского И. В. Сталину

22 февраля 1942 г.

МОСКВА, ЦК ВКП(б) - товарищу СТАЛИНУ

Товарищ Сталин!

В связи с постановлением ЦК ВКП(б) о Кулике и тем, что до сдачи Ростова 21 ноября 1941 года он целый месяц был в Ростове и я три недели работал под его начальством в армии, необходимо, мне кажется, сказать, как он выглядел в Ростове в свете фактов, изложенных в постановлении ЦК.

Пораженческое поведение. На словах Кулик все время подчеркивал свою веру в конечную победу Советского Союза под Вашим руководством, лишь бы только производилось больше оружия («вот, не слушали меня, старого артиллериста, когда я требовал отпускать больше средств на вооружение»). На деле он, да и другие военные, не верили в защитимость от танковой атаки врага и в эффективность простейших средств борьбы против них. Так, 17 октября меня, как секретаря обкома партии, вызвали в штаб СКВО и Кулик, только что приехавший с поля боя, заявил мне, что силы наши после упорного сражения под Таганрогом истрачены, противник идет танками на Ростов, что задержать противника до города нельзя, будем давать городской бой, а я, как секретарь обкома, должен вывести безоружное население из города, чтобы не мешали бою и не гибли зря. Так и было сделано — не без паники в городе: кого могли, вывели за Дон, причем некоторые «активисты» убежали значительно дальше. Однако, никакие танки на Ростов не пошли; видимо, противник понес такие потери, что ему пришлось потом долго собираться с силами.

Такие настроения возникали при каждой танковой атаке врага, особенно когда 9-ая армия убежала (иначе назвать нельзя) далеко на восток и дала тем самым возможность ударить на Ростов по всем направлениям. За день или за два до сдачи Ростова мне позвонил т. Микоян в штаб и как раз попал в момент таких «танковых настроений», о чем я ему и сказал, не стесняясь присутствия военных, чем вызвал их возмущение. Но факты таковы. Я не все знаю, что вам писал или говорил Кулик, но думаю, что он преувеличивал как насчет танков у врага, так и насчет числа уничтоженных нами танков.

Второй момент — это постоянное опасение большой реки позади. Вслух не говорили, но боялись судьбы Днепропетровска, когда и город был потерян, и паника была с большим ущербом на переправах, и враг проскочил на другой берег. Слов нет, реку надо учитывать, но не надо увеличивать опасения замечаниями вроде: «А плавать умеешь?» Тогда это расценивалось как шутка храброго и видавшего виды человека над неопытными еще в боях людьми, но сейчас после описания поведения Кулика в Керчи это представляется иначе. Обо всем этом не думалось, пока была безусловная вера в маршала и героя, а теперь невольно начинаешь думать и о том, что он был в Испании, где ряд наших людей свихнулся и подразвратился.

То, что вы отозвали Кулика в момент, когда мы подготовляли наступление для отбития Ростова обратно, было сделано весьма кстати: суя всюду нос, он своим авторитетом мешал бы нам проводить по существу простые, но требующие веру в победу мероприятия (вперед — через лед — на гору!).

Моральное разложение. Не знаю, как в Краснодаре (где он, говорят, жил отдельно на «даче Кулика»), но личное поведение Кулика в Ростове не выделялось чем-либо особенным. Возможно, что он учитывал постоянное присутствие подчиненных — членов армейского Совета, которые ввиду большой остроты обстановки и близости линии фронта старались чаще быть вместе, в штабе СКВО, на командных пунктах и на квартире командующего войсками, где на одной половине жил и Кулик (правда, военный совет не всегда ночевал «дома» — в зависимости от обстановки). К тому же, например, со мной он встретился впервые. Во всяком случае он вел себя здесь в отношении женщин осторожно, если не обманывал (во время наших отсутствий). Был такой случай, когда мы, члены военсовета, застали его в обществе двух женщин, возраст которых исключал, однако, подозрения и которых он отрекомендовал как своих старых знакомых времен гражданской войны. Кроме того, один раз он уезжал куда-то против обыкновения без адъютанта, чему тогда не придал ось значения. Вот и все, что известно. Но, судя по трепотне на скользкие темы, обвинение в развратном образе жизни имеет все основания.

Вино к столу всегда подавалось — и при Кулике и без Кулика — но говорить о пьянстве никак нельзя, да это и не было возможно, так как все время надо было работать, в любой час дня и ночи принимать ответственные оперативные решения, вести переговоры со штабами, с Москвой и т. д.

Ваше предупреждение лично Кулику по телефону, при чем я присутствовал, также не могло остаться без последствий.

(Товарищ Сталин! В армии командиры дивизий, комиссары, начальники штабов дивизий живут не хуже членов военных советов армий, а при хозяйственных способностях и лучше. Я опасаюсь, что сейчас вследствие затишья на нашем участке фронта вино употребляется командирами больше, чем дозволительно.

Дело не в вине, если только храбро и умело сражаются, а в том, что это сопровождается иногда развратом и подает повод к разговорам о начальнике, является плохим примером. Особый отдел армии или фронта обязан был сообщить в центр о поведении, например, командующего у нас группой войск генерала Козлова, смелого командира, но скатившегося до безобразия. Если вам не сообщили, следует затребовать, т. к. излагать мне это вам даже неудобно).

Мы, работники 56-й армии периода октябрь — ноябрь прошлого года, слишком доверяли руководству Кулика и лишь позже поняли, что наказаны за сдачу Ростова уже тем, что за одержанную вскоре большую совместную победу, прогремевшую на весь мир, ни один наш генерал не получил отличия, хотя, по-моему, генералы — начальники авиации и артиллерии это заслужили: и авиация, и артиллерия как при обороне, так и при наступлении работали самоотверженно и с успехом (орден, полученный Ремезовым, дан ему отнюдь не за ростовскую битву). Очень неприятно в свете постановления ЦК, что пришлось познакомиться и общаться с Куликом, который оказался к тому же нечистоплотным. Как будто сам от него запачкался. Так могут подумать и другие, поскольку Кулик был в Ростове. Ростов и Дон имеют очень большое значение, вопросы Ростова — очень острые вопросы; здесь можно работать и воевать только при безусловной поддержке ЦК и авторитете в массе. В последнем приходится теперь усомниться, так как злопыхателей — после всех моих нажимов — более, чем достаточно. Я задумался о своем, как говорят военные, соответствии. Успешно работать и бороться (тем более, когда враг в каких-нибудь 40 километрах) можно только с высоко поднятой головой, задачи здесь огромные, и я хотел бы, товарищ Сталин, иметь ваше суждение в той или другой форме. Это нужно не для меня, как меня, так и в интересах дела.

СЕКРЕТАРЬ РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) Б. ДВИНСКИЙ

22 февраля 1942 года.

P.S. Скоро разлив рек, а леса так и нет.

Б. Д.

Автограф.

Приложение № 10

О Кулике Г. И.

Постановление Пленума ЦК ВКП(б)[71]

24 февраля 1942 г.

Строго секретно

Утвердить следующее постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от

19 февраля 1942 года: