Первые упоминания о появлении криптографии в нашей стране относятся еще к эпохе

царствования Ивана Грозного. Именно тогда появились первые «профессиональные

криптографы», которые работали в Посольском приказе, созданном в 1540 году.

Посольский приказ в те годы отвечал за внешнюю политику государства. Работающие

в приказе сотрудники создавали так называемые «цифири», «азбуки» или, проще

говоря, шифры, как их начнут называть позднее. Первоначально это были

обыкновенные шифры замены.

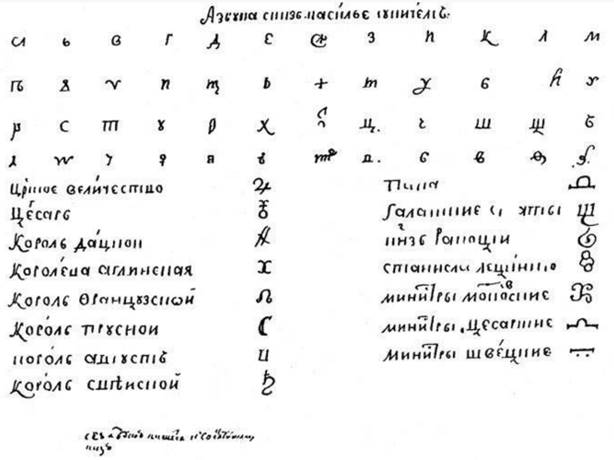

Шифр

для защиты переписки между А. Д. Меньшиковым и В. Л. Долгоруким.

Но

полноценное появление криптографии в России произошло позднее уже в эпоху

правления Петра I, который осознавал важность данной науки для безопасности

государства. Именно при первом русском императоре шифровальная служба стала

по-настоящему профессиональной. Начиная с 1700 года, вся необходимая работа по

шифрованию и дешифровке, а также созданию новых шифров велась служащими

цифрового отделения Посольского приказа, а позднее - с 1709 года Посольской

канцелярии. В те годы криптографическая служба в Российской империи находилась

под постоянным контролем двух важных чиновников - государственного канцлера

Гаврила Ивановича Головкина и вице-канцлера Петра Павловича Шафирова. Они же

заслушивали поступающие донесения о перехваченных иностранных шифрах.

Теоретически это можно считать началом полноценной криптоаналитической

деятельности в нашей стране. На тот момент времени типичным и распространенным

шифром считался шифр простой замены, когда каждая буква алфавита заменялась

новой буквой, знаком или сочетанием букв. Также в текст могли добавляться

«пустышки» - ничего не значащие символы.

Вплоть до первой половины XIX века криптографическую службу в России курировал вице-канцлер. Постепенно на службу начали принимать профессиональных математиков и криптоаналитиков. Одним из крупнейших российских криптографов первой половины XIX века являлся известный ученый Павел Львович Шиллинг, изобретатель первого в истории электромагнитного телеграфа. С начала XIX века служба криптографии и перлюстрации (тайного вскрытия корреспонденции) перешла в ведение Канцелярии Министерства иностранных дел, само министерство было образовано только в сентябре 1802 года. Шиллинг, который с 1818 года заведовал цифровой экспедицией Канцелярии министерства, разработал биграммный шифр. При его использовании шифровались не отдельные буквы, а их двойные сочетания, биграммы. Избавиться от статистической зависимости помогало то, что объединяться между собой могли буквы, находящиеся на большом удалении друг от друга.

Вторая

половина XIX века стала отправной точкой расширения криптографических функций

между различными министерствами. Криптография перестала быть прерогативой МИДа,

появившись в Министерстве внутренних дел и в военном ведомстве. Значение

криптографии в государственной жизни Российской империи только увеличивалось.

Но к Первой мировой войне оказалась недостаточно подготовлена вся страна и

армия, в том числе и российские шифровальные службы. Надежная проволочная

телеграфная связь между частями почти полностью отсутствовала, а взаимодействие

между ними велось по радиосвязи, но отлаженного механизма шифрованной

радиосвязи просто не существовало. Часто вся информация передавалась открытом

текстом. Именно так общались между собой штабы армий Самсонова и Ренненкампфа

во время наступления в Восточной Пруссии. Перехват данных переговоров привел к

катастрофе армии Самсонова в Восточной Пруссии, два центральных корпуса 2-й

армии были окружены и разгромлены, а сам генерал Александр Васильевич Самсонов

застрелился.

К сожалению, войну в эфире русская императорская армия проиграла. Этому

способствовало нарушение правил использования шифров, плохая организация

шифрованной радиосвязи (одни части могли получить новый шифр, а другие еще

использовали старый) и слабость выбираемых шифров. К недостаткам русской армии

тех лет специалисты относили также отсутствие специальных дешифровальных

отделений, которые еще до войны имелись у Франции и Австро-Венгрии. После того

как такие отделения в России были созданы, они столкнулись с нехваткой средств

пеленгации и перехвата радиосообщений, это в очередной раз доказывало, что

российская промышленность не была готова к войне, которая вопреки ожиданиям

переросла в затяжной мировой конфликт, похоронивший под собой европейские

империи, среди которых была и Российская империя.

При этом определенные успехи у российских криптографов были в годы Первой мировой войны. Дешифровальная служба МИДа отлично работала перед войной и в первой ее половине, позволяя работникам министерства знакомиться с дипломатической перепиской европейских государств. К наиболее успешным операциям только появляющихся военных дешифровальщиков относили быстрое вскрытие морского германского шифра, что позволяло читать приказы и сообщения противника. Сигнальные книги и другая важная документация были захвачены на севшем на мель немецком легком крейсере Магдебург. При этом была проведена специальная операция, чтобы противник думал, что книги на самом деле были уничтожены и не менял используемый в ВМС шифр.

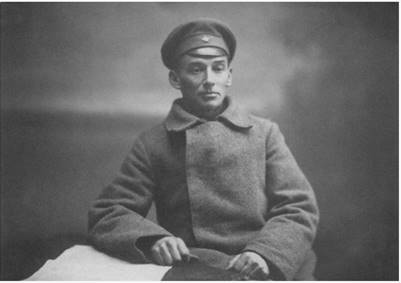

После революции и завершения наиболее активной фазы гражданской войны 5 мая 1921 года при ВЧК был образован Спецотдел, который специализировался на ведении криптографических дел. Так шифровальная служба пережила свое второе рождение, теперь уже в советской России. Возглавлял отдел революционер, соратник Ленина и дворянин по происхождению Глеб Иванович Бокий.

![]()

Глеб Иванович Бокий.

Родившийся в семье действительного статского советника, Глеб Бокий уже в 1900 году вступил в РСДРП, связав свою жизнь с революционной борьбой. Первый успех новой службы случился в том же 1921 году, когда удалось дешифровать германский дипломатический код. С этого момента и до конца 1933 года переписка многих немецких дипломатов и консульств в Советском Союзе контролировалась советской стороной. А вот судьба самого Глеба Ивановича сложилась трагически. В 1937 году во время «Большого террора» он был арестован и расстрелян, реабилитирован в 1956 году.

Еще

до войны в СССР широкое развитие получили линии секретной связи (телеграфная и

телефонная) и шифромашины, над которыми трудились многие советские НИИ как

гражданские, так и военные. Еще в 1930 году в стране заработали две первых

линии ВЧ-связи (высокочастотной связи) между Москвой и Ленинградом и Москвой, и

Харьковом. В 1935-1936 годах было разработано специальное устройство автоматического

засекречивания телефонных переговоров, получившее название инвертор ЕС (по

фамилиям создателей Егорова и Старицына), налажен выпуск данного устройства для

линий ВЧ. Без подобной аппаратуры ВЧ-связь могла защитить лишь от прямого

прослушивания. К 1941 году в Советском Союзе работало уже 116 ВЧ-станций и 39

трансляционных пунктов, а общее количество абонентов из числа руководителей

государства и партийного руководства страны достигло 720.

По воспоминаниям маршала Баграмяна, без ВЧ-связи в годы войны не проводилась и

не начиналась ни одна значимая операция. В управлении войсками она играла

исключительную роль, содействуя выполнению поставленных командованием задач.

Уже в первый период войны в СССР были разработаны модели портативной

засекречивающей аппаратуры СИ-15 «Синица» и САУ-16 «Снегирь», устройства были

выполнены в виде чемодана. Данная аппаратура использовалась высшим

командованием при выезде на командные пункты, которые не были оснащены

станциями ВЧ-связи.

Особое внимание в СССР уделялось разработке и производству шифровальных машин,

первые из которых отправились в серийное производство уже в 1938 году. К

примеру, шифромашина М-100, которая не могла похвастаться небольшим весом - 141

кг. Только аккумуляторы к ней весили 32 кг. Данная техника успешно

использовалась в предвоенный период во время боев с японцами на Халхин-Голе и в

советско-финской войне 1939-1940 годов. Подобная техника широко использовалась

в звене Генштаб - штаб армии.

Во время Великой Отечественной войны, разработанная под руководством В. А. Котельникова и испытанная еще в 1938 году сложная засекречивающая аппаратура С-1 «Соболь» широко использовалась в действующей армии. Несмотря на все трудности, уже к осени 1942 года сотрудники лаборатории Котельникова изготовили несколько образцов оборудования для секретной КВ-радиотелефонии под индексом «Соболь-П». Этой аппаратурой была оборудована, в качестве опытной, радиотелефонная связь на линии Москва - Хабаровск. Это была самая сложная из разрабатываемой в стране аппаратуры засекречивания передаваемой информации, не имевшая аналогов в мире. Первые аппараты сразу направили под Сталинград для связи Ставки Верховного Главнокомандования со штабом Закавказского фронта, проводная связь между которыми была разрушена во время боев. В то время в армии для связи такого уровня пользовались в основном проводными телефонными линиями, а «Соболь-П» позволил устанавливать связь посредством радиоканала. К началу 1943 года было налажено производство усовершенствованной серии аппаратов «Соболь-П». Сложные механические узлы уникальных шифраторов, разработанных в лаборатории Котельникова, изготавливались на одном из ленинградских заводов. Для окончательной наладки шифраторов конструктор регулярно летал в блокадный город, не раз подвергался при этом вражеским обстрелам. Готовые аппараты срочно отправляли на фронт. Как вспоминали ветераны Великой Отечественной войны, применение шифраторов Котельникова в ходе решающих боев на Курской дуге в значительной степени определило успешный исход битвы. Они обеспечивали систему шифрования речи для закрытой радиосвязи, которая практически не поддавалась вскрытию, это оказалось не по зубам даже лучшим дешифровальщикам противника. По сведениям советской разведки, Гитлер заявлял, что за одного криптоаналитика, способного ее «взломать», он не пожалел бы трех отборных дивизий.

За создание шифраторов Котельников и его коллеги по лаборатории - И. С. Нейман, Д. П. Горелов, А. М. Трахтман, Н. Н. Найденов получили в марте 1943 года Сталинские премии I степени. Деньги они передали «на нужды фронта». В частности, на премию, полученную В. А. Котельниковым, был построен танк. В дальнейшем аппаратура «Соболь-П» активно использовалась для связи Ставки Верховного Главнокомандования с фронтами. После окончания Второй мировой войны она получила применение и на дипломатических линиях связи Москвы с Хельсинки, Парижем и Веной при проведении переговоров по заключению мирных договоров, а также при проведении Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций и для связи с Москвой нашей делегации во время принятия капитуляции Германии в мае 1945 года. Работа над усовершенствованием шифровальной аппаратуры продолжалась до последних дней войны и после ее окончания. За дальнейшие разработки в этой области группе специалистов, в том числе Котельникову, в 1946 году была повторно присуждена Сталинская премия I степени.

Позднее в стране появились и более компактные шифровальные машины, например, М-101 «Изумруд» и К-37 «Кристалл».

![]()

Шифровальная (или кодировочная) машина К-37 «Кристалл».

На машинную шифрованную связь в годы Великой Отечественной войны пришлась основная нагрузка при передаче разнообразных секретных телеграмм и с этой задачей советская шифровальная служба смогла справиться отлично. Только в 8-м Управлении Генерального штаба Красной Армии в годы войны было обработано более 1,6 миллионов шифрованных телеграмм. Восьмое управление Генерального штаба существует в России по сей день.

Немало героических поступков на счету советских шифровальщиков, к личному захвату которых фашистское командование прилагало огромные усилия. По Вермахту был даже издан приказ: «Кто возьмет в плен русского шифровальщика, будет награжден крестом, отпуском на родину и обеспечен работой в Берлине». Но ни одного креста за поимку советского шифровальщика вручено так и не было: живыми в плен они не сдавались, предпочитая гибнуть вместе с секретными документами. За годы войны ни одно донесение о готовящихся военно-стратегических операциях нашей армии не стало достоянием немецких разведок. А советские криптоаналитики уже на 20-й день войны раскрыли ключи немецкого шифра. К весне 1942 года было дешифровано 50 тысяч только немецких телеграмм, не считая переписки Румынии и других стран гитлеровской коалиции. Ценная информация, добытая героями невидимого фронта дешифрации, позволила сохранить жизни многих тысяч наших воинов, сыграв заметную роль в победе над врагом.

Одними из первых в войну на криптографическом фронте вступили сотрудники советского посольства в Германии. Ранним утром 22 июня 1941 г., после того как стало известно о нападении гитлеровцев на СССР, на территории посольства начали разводить костры для уничтожения различной секретной документации, прежде всего шифров. Настоящий подвиг совершил шифровальщик советского торгпредства в Берлине Николай Логачев. Когда утром первого дня войны эсэсовцы проникли в здание торгпредства, Николай успел забаррикадироваться в шифровальной комнате и начал сжигать шифровальные документы. Пока немцы неистово ломились в дверь, шифровальщик продолжал спешно уничтожать секретные материалы. От дыма он потерял сознание, но все шифры были уничтожены. Когда немцам все же удалось взломать дверь, поживиться советскими криптографическими секретами им не удалось. Н. Логачев был сильно избит и брошен в тюрьму. Впоследствии Николая Логачева вместе с другими советскими дипломатами обменяли на интернированных в СССР сотрудников немецких дипломатических представительств.

Офицер спецсвязи Л. Травцев вез секретные документы и шифры в сопровождении трех танков и взвода пехоты. Когда попавшая в засаду колонна в считанные минуты была уничтожена, Л. Травцеву перебило обе ноги попавшим в автобус с шифрами немецким снарядом. Истекая кровью, шифровальщик нашел в себе силы вскрыть сейфы, облить документы бензином, уничтожить их и отстреливаться, пока не сгорел вместе с подорванной машиной.

Высоко отзывались о работе шифровальщиков в годы войны наши прославленные полководцы - Г.К. Жуков и А.М. Василевский. Отметим, что криптограф, обеспечивавший связь со Ставкой, обедал за одним столом с маршалом Жуковым.

После завершения Второй мировой войны шифрованная связь окончательно утвердилась в качестве самого надежного вида скрытой связи, используемого советскими вооруженными силами. Такая связь использовалась в первую очередь для передачи самых важных сведений, которые требовали соблюдения особой степени конфиденциальности и касались ограниченного круга лиц. Начиная с конца 1970-х годов, шифровальная служба перешла к разработке новых мер, направленных на безопасность передачи информации в автоматизированных системах управления войсками, а также в создаваемых вычислительных центрах. Со временем значение криптографии и шифрования только увеличивается, а объем передаваемой ежедневно информации, в том числе представляющей государственную тайну, постоянно растет.

Защита государственной тайны в ВС РФ лежит на плечах сотрудников Восьмого управления Генштаба ВС РФ. Постоянное повышение высокотехнологичной и наукоемкой составляющей и появление новых угроз и вызовов в области информационной безопасности требуют сегодня применения прикладных научных и фундаментальных подходов к организации и обеспечению защиты сведений, представляющих государственную тайну. Специально для этих целей в России в 2014 году в составе Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Сергея Матвеевича Штеменко был образован научно-исследовательский центр, основная задача центра - ведение научно-исследовательской работы в области обеспечения информационной безопасности. Стоит отметить, что данный военный вуз является базовым для подготовки военных специалистов по защите информации. В том же 2014 году в составе училища была образована научная рота, в которую для проведения научных исследований в интересах Вооруженных сил Российской Федерации привлекаются самые талантливые выпускники гражданских российских высших учебных заведений.

При подготовке доклада были использованы материалы из интернета.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.