1734-1917 гг.: Построить «великий город-крепость»

Замечено, что города с окончанием на «бург» занимают в России особое положение — это географические, административные и экономические центры (Петербург, Екатеринбург).

Военный форпост России и «окно в Азию» — такие важные государственные задачи выполнял город-крепость Оренбург во времена своего основания.

Как справедливо указывал историограф Оренбургского края Пётр Иванович Рычков, с основанием Оренбурга «осуществилась мысль Петра I об открытии ключа и ворот в Среднюю Азию для торговли и других сношений».

7 июня 1734 года российская императрица Анна Иоанновна подписала «Привилегию» городу Оренбургу — государственный указ об особых полномочиях. Именно в этот день город получил своё официальное название.

1735 год — город Оренбург в первый раз закладывали у впадения реки Орь в Яик, где в настоящее время находится старая часть города Орска с Преображенской горой. Первое основание Оренбурга связано с начальником Оренбургской экспедиции Иваном Кирилловичем Кириловым.

1741 год — вторично Оренбург закладывали ниже по течению реки Яик у урочища Красногор, где в настоящее время находится село Красногор. Второе основание города связано с начальником Оренбургской комиссии Василием Никитичем Татищевым. Ни на первом, ни на втором месте город не стали строить по объективным причинам.

1742 год — вступивший в руководство Оренбургской экспедицией Иван Иванович Неплюев — один из «птенцов гнезда Петрова», моряк, дипломат, государственный деятель, тайный советник — предложил свой план размещения нового города-крепости.

Проект, представленный И.И. Неплюевым императрице Елизавете Петровне, в 1742 году высочайше одобрен.

19 (30) апреля 1743 года город Оренбург заложен на правом берегу Яика близ впадения его в Сакмару. Оренбург предполагалось сделать центром хозяйственно-политического общения с народами и государствами Средней Азии и Востока. В проектировании и строительстве крепостных укреплений принимали участие артиллерии капитан Лука Галофеев и инженер-прапорщик Василий Тельной.

Именем военного инженера Галофеева назван один из северо-восточных бастионов крепости. Ещё один бастион получил имя инженера-генерала фон Штокмана — строителя крепостных укреплений. Известно, что при губернаторе И.И. Неплюеве в исполнении проектов крепостей Оренбургской военной линии участвовал военный инженер Михаил Борисов.

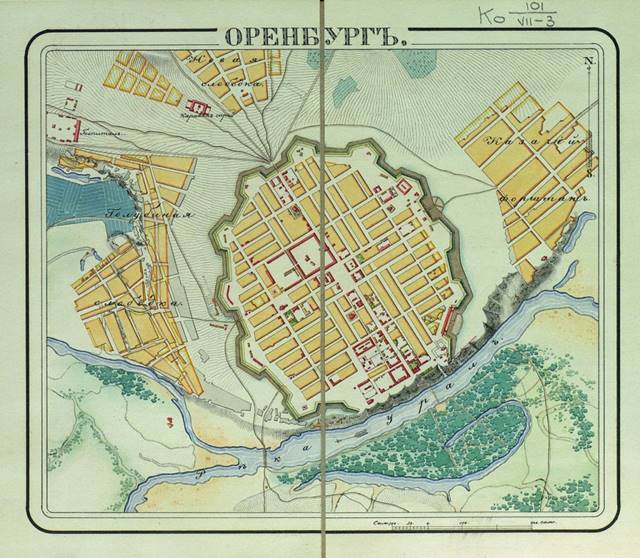

Планировка и размеры (площадь примерно 280 га) города-крепости Оренбурга уникальны для русского градостроительства XVIII–ХIX веков.

Таких больших крепостей не строили в России ни до, ни после Оренбурга. Единственный аналог в российском градостроительстве XVIII века — нереализованный генеральный план Санкт-Петербурга Жана-Батиста Леблона (1717). Планировка Оренбурга отражала новые тенденции русского градостроительства, появившиеся в XVIII веке, а именно: принцип регулярности планировки, основанный на геометрии прямого угла; симметричное расположение комплексов зданий; обязательная центральная площадь… Разработанный план города затем «привязывался» к существующему рельефу. Особенностями планировки Оренбурга, придавшими ему неповторимость, стали размещение губернаторского дома, губернского правления и губернской канцелярии не в геометрическом центре, а на живописном высоком берегу Урала, вдали от сутолоки городского базара; в Оренбурге не было кремля (как в древнерусских городах), следовательно, не было и сгруппированных в центре вертикалей церквей и храмов; высотные доминанты церквей располагались «ожерельем» по периметру крепости, ближе к крепостным валам; широкие площади, окружающие каждую из церквей, выделяли живописные церковные ансамбли среди малоэтажной застройки; в отличие от древнерусских городов силуэт Оренбурга даже понижался от периферии к центру; размещение огромного Гостиного двора по соседству с центральной (плац-парадной) площадью; Гостиный двор с его глухими фасадами построен в виде крепости-цитадели, заменяющей кремль-детинец в русских исторических городах.

В 1743–1744 годах первым архитектором Оренбургской конторы строений был Лейтгольд.

15 (26) марта 1744 года высочайшим соизволением императрицы Елизаветы Петровны и по проекту И.И. Неплюева учреждена обширная Оренбургская губерния с административным центром в городе Оренбурге.

В состав губернии вошли все населённые пункты и крепости Оренбургской военной линии, Уфимская провинция со всеми «башкирскими делами» и уфимскими казаками, Исетская провинция с «зауральскими башкирами», яицкие казаки, ставропольские калмыки, киргиз-кайсацкий народ. Управление губернией тогда же перенесено из Самары в Оренбург. Первым Оренбургским губернатором назначен Иван Иванович Неплюев.

По Указу Сената от 16 апреля 1744 года в состав Оренбургской губернии вошла Ставропольская крепость. Указом Сената от 31 августа 1773 годагород Самара из Казанской губернии передан в состав Оренбургской губернии.

Таким образом, сформирован огромный Оренбургский край (неофициальное название Оренбургской губернии по географическому атласу И. Красильникова 1755 года). Общая площадь Оренбургской губернии (или Оренбургского края, судя по размерам территории) в 1773 году составляла приблизительно 2 миллиона квадратных километров.

1744 год. Начал работать первый Гостиный двор — один из символов Оренбурга. Он представлял собой огромное, почти квадратное здание — каре (210 x 214 метров) в центре города-крепости на главной улице. Построен он для реализации второй главнейшей задачи основания Оренбурга — развития торговли с народами Азии. Доминантой Гостиного двора была красивая церковь Благовещения с открытым гульбищем и наружными лестницами. Позднее церковь радикально перестроена и стала называться Вознесенской. Главным архитектором и строителем Гостиного двора был Иоганн Вернер Мюллер, работал в Оренбурге с 1744 года. И. В. Мюллер построил также Спасо-Преображенский («летний») собор в Оренбурге на берегу Яика (освящён в 1750 году при И. И. Неплюеве, не сохранился).

1745 год. На левом берегу Яика появился первый Меновой двор, но его разрушило весенним паводком 1749 года.

1750 год. Началось строительство другого, значительно более мощного Менового двора в 2 километрах от реки Яика (разрушен и разобран в 1930-х годах, ныне — территория складов Облпотребсоюза, юго-западный угол Менового двора находился недалеко от места пересечения нынешних улиц Донгузской и Беляевской). Размеры Менового двора были поистине огромны: примерно 420 x 420 метров. Меновая (в основном) торговля здесь шла летом. А.В. Луначарский писал: «Оренбург — типичный город для меновой торговли, которых в нашей стране немного, а в других европейских странах и того меньше». Обмен скота с казахами отличался исключительной интенсивностью. По словам историка А. Алекторова, «только тогда торговал оренбургский купец, когда прибыль с рубля была пять рублей». Рекордными были 1786 и 1787 годы, когда у казахов выменяли соответственно 376 тысяч и 374 тысячи голов скота.

1750-е годы. С восточной стороны города началось строительство казачьей слободы, названной по церкви — Георгиевской, ставшей потом казачьим Форштадтом.

1760 год. Военный инженер Александр Иванович Ригельман исполнил известный план Оренбурга в перспективном изображении — своего рода отчёт перед правительством о строительстве города-крепости. Доктор архитектуры Н. Л. Крашенинникова в своей работе «Облик русского города XVIII века на примере Оренбурга» писала в 1976 году: «…Оренбург был построен в сравнительно короткий срок — менее 20 лет. Строительство Оренбурга осуществлялось по принципам строительства Петербурга и отражено в богатом историческом материале, сохранившемся в разных архивах... Первые постройки Оренбурга — это жилые дома и ряд зданий утилитарного назначения... Скромный декор выдержан в духе раннего петровского барокко.

Последующее строительство велось более спокойными темпами. Сооружения дворцового характера — дом губернатора и губернской канцелярии возводились по индивидуальным проектам и имели сравнительно богатую отделку. Эти здания по характеру застройки близки застройке Петербурга 1740–1750‑х годов, выполнявшейся в духе «коробовского» барокко (градостроители — Земцов, Еропкин, Коробов)».

1770-е годы. Оренбургский губернатор Иван Андреевич Рейнсдорп так описывал Оренбург начала 70-х годов XVIII века: «Я ... город Оренбург нашёл в самых жалких обстоятельствах, партикулярные дома, да и публичные строения, по большей части к разрушениям уже близки». В плачевном состоянии были Меновой и Гостиный дворы. Казармы, вовремя не отремонтированные, разрушались, и солдат четырёх местных полков распределили на постой к жителям, ухудшив их положение.

С 14 октября 1773 года по 30 марта 1774 года Оренбург пережил осаду повстанческих войск под предводительством Емельяна Пугачёва. Эти события общероссийского масштаба нашли историческое и художественное отражение в «Истории пугачёвского бунта» и романе «Капитанская дочка» А. С. Пушкина. Взять Оренбург повстанцам не удалось, главным образом потому, что они не умели брать артиллерийских крепостей, а такой крепостью и был город.

В это тяжёлое для Оренбурга время в своём имении Поддубье под Петербургом 11 ноября 1773 года умер основатель города И. И. Неплюев.

1775 год. После Крестьянской войны крепость Оренбург капитально реконструирована. Изменили профиль вала и рва, сомкнули крепость со стороны реки, перенесли Орские ворота. Яик переименовали в реку Урал. Город долго ещё оставался в пределах крепости, что сдерживало его развитие. 23 декабря 1781 года при императрице Екатерине II в соответствии с российской реформой административного управления Оренбургская губерния вошла в состав Уфимского наместничества. Наместничество делилось на две области — Уфимскую и Оренбургскую с центром в городе Уфе. Управление оренбургскими киргизами или, как принято было говорить, «пограничными делами», находилось до 1782 года в Оренбургской губернской канцелярии.

В 1780-х годах в Оренбурге работал ученик одного из основоположников русского классицизма Василия Ивановича Баженова — архитектор Пётр Гарезин.

1782 год. Для «отправления пограничных дел» в Оренбурге введён пост обер-коменданта, образовано управление при нём, составившее пограничную комиссию, для чего построены новые комплексы зданий, сохранившиеся до нашего времени (улица Советская, 5 и 9). В Оренбурге сохранилось немного объектов культурного наследия XVIII века: бывшие Пушечный двор, дом Рычкова, таможня в Гостином дворе, некоторые корпуса военного госпиталя... На территории бывшего Оренбургского высшего военного зенитно-ракетного краснознамённого училища ещё можно различить остатки вала и рва Никольского бастиона Оренбургской крепости (к востоку от улицы А.В. Коваленко).

1786 год. После сильнейшего пожара, уничтожившего больше половины домов в городе, казаки выселены из города в слободу Форштадт, которая начиналась в 130 саженях (около 280 метров) от крепости. Ближе строить запрещалось указом об оставлении «чистых» эспланад вокруг крепостей.

12 декабря 1796 года при оренбургском военном губернаторе Осипе Андреевиче Игельстроме Уфимское наместничество упразднено и переименовано в Оренбургскую губернию.

23 марта 1797 года административный центр Оренбургской губернии переместился из Уфы в Оренбург, где вновь образованы губернское правление, судебная палата, казённая палата и другие официальные учреждения власти.

28 января 1802 года при оренбургском военном губернаторе Николае Николаевиче Бахметеве из экономических соображений административный центр губернии снова перенесли в Уфу, а Оренбург стал (до 1865 года) уездным городом Оренбургской губернии. При этом Оренбург сохранил своё значение военно-политического и стратегического центра огромного Оренбургского края (вплоть до упразднения Оренбургского генерал-губернаторства в 1881 году). Здесь по-прежнему сосредоточено высшее управление краем в лице оренбургского военного губернатора, а затем, в 1850–1881 годы, генерал-губернатора, от которого зависели гражданские губернаторы Оренбургского края.

В 1809–1815 годах во время правления военного губернатора Григория Семёновича Волконского (отца известного декабриста Сергея Григорьевича Волконского, кстати, приезжавшего несколько раз к отцу в Оренбург) в нашем городе работал видный архитектор Михаил Петрович Малахов (1781–1842) — крупный мастер русского классицизма. М. П. Малахов запроектировал здание городской думы (1814), ныне здание Музея изобразительных искусств (переулок Каширина, 29). Участвовал в перестройке Гостиного двора (1809). Предположительно по проекту М. П. Малахова (жившего в то время в Екатеринбурге) в 1842 году построен особняк богатого винного откупщика А. И. Еникуцева, впоследствии государственная Контрольная палата, ныне Областной краеведческий музей ( улица Советская, 28). Здание — прекрасный образец «русского ампира» первой половины XIX века.

1819 год. С западной стороны города Оренбурга появилась Голубиная (или Солдатская) слободка, куда переселили из города (из первой полицейской части) беднейшие слои населения. Слободка называлась Голубиной от Голубиного озера, существовавшего на Аренде в районе нынешнего стадиона «Локомотив» и хорошо читаемого на планах города XIX века. Позднее началась застройка Старой слободки к северо-западу от крепости (от нынешней улицы Постникова). Система планировки в обоих предместьях была нерегулярная, что обусловлено рельефом — живописным обрывом дугообразной формы. К 60-м годам XIX века эти соединившиеся части города стали называть Старой слободкой.

Декабрь 1821 года. Во время правления императора Александра I оренбургский военный губернатор Пётр Кириллович Эссен добился освобождения города Оренбурга от «генералитетского, штаб- и обер-офицерского» воинского постоя как натуральной повинности — тяжёлого бремени для жителей, одной из причин их недовольства и нежелания строить новые дома. При П. К. Эссене горожанам стали выдаваться пособия на строительство жилых домов и строительные материалы. Он первым из начальников Оренбургского края обратил внимание на благоустройство Зауральной рощи. От жителей Оренбурга военный губернатор требовал, чтобы у каждого дома был палисадник с посаженными деревьями. При П. К. Эссене высажена известная ивовая аллея вдоль дороги от Сакмарских ворот крепости до загородного губернаторского дома (ныне район городской больницы по проезду Коммунаров). На главной улице города (в то время — Губернской, позже — Николаевской, ныне — Советской) заботами П. К. Эссена вымощен тротуар.

В 1822 году в Оренбурге сооружён памятник-обелиск императору Александру I в память освобождения от воинского постоя. Первоначально он установлен на Александровской площади (ныне — сквер им. Ленина на улице Советской) возле здания городской думы (ныне музей изобразительных искусств), позднее перенесён на городской бульвар набережной Урала, а в советское время снесён (c 1953 года на этом месте памятник выдающемуся советскому лётчику Валерию Павловичу Чкалову).

11 сентября 1824 года в Оренбург прибыл император Александр I, совершавший большую поездку по восточным областям Европейской России. Место для его пребывания определено на квартире оренбургского военного губернатора П. К. Эссена в районе бывшей Троицкой церкви (ныне — в районе Дома художника на улице Ленинской, 28а).

По поручению военного губернатора П. К. Эссена специально для приезда государя императора в Зауральной роще за рукавом старицы установлена изящная беседка-ротонда — прекрасный образец архитектуры русского классицизма начала XIX века. В 1890 году она перенесена в Александровский сквер (сквер им. Ленина на улице Советской).

В 1828 году Оренбург посетил знаменитый немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник Александр Гумбольдт (1769–1859) — учёный с мировой известностью, почётный член Петербургской академии наук.

В 1830–1833 годах оренбургский военный губернатор Павел Петрович Сухтелен уделял большое внимание развитию образования и просвещения в Оренбурге, при нём реконструированы Неплюевское военное училище (сейчас на этом месте корпуса медицинского, фармацевтического и культурно-просветительного средних учебных заведений, по улице Ленинской, 25) и военный госпиталь (ныне в переулке Госпитальном); построен экзерциргауз — конный манеж Неплюевского кадетского корпуса (на месте нынешнего драмтеатра); выпущена газета «Оренбургские периодические записки».

1833 – начало 1840-х годов. Время первого правления оренбургского военного губернатора Василия Алексеевича Перовского (1833–1842 годы) называют «золотым веком Оренбургского края». В Оренбурге построены прекрасные общественные здания в стиле классицизма — частично сохранившиеся до наших дней памятники архитектуры федерального и местного значения.

Историограф Оренбурга П.Н. Столпянский писал в XIX веке: «Город Оренбург обязан Перовскому построением чуть ли не 3/4 настоящих зданий: Караван-Сарай, Контрольная палата, Общественное собрание, дом казённой палаты, казармы — всё построено Перовским. При Перовском же было обращено серьёзное внимание и на благоустройство города».

Выдающийся русский архитектор Александр Павлович Брюллов (1798–1877), академик архитектуры, исполнял проекты для Оренбурга. Им запроектированы Караван-Сарай (построен в 1837– 1846 годы) и Дворянское собрание (построено в 1837–1841 годы).

С 1737 года за строительством Караван-Сарая надзирал архитектор Андрей Андреевич (Генрих) Гопиус (1796–1844), который окончил в 1818 году Академию художеств, был в 1818–1823 годах оренбургским губернским архитектором, затем служил в Петербурге, а с 1831 года — архитектором Уральского казачьего войска.

Известный архитектор Михаил Петрович Коринфский (настоящая фамилия — Варенцов, 1788–1851), работавший в 1836–1837 годах в Казанском университете, тоже выполнял проекты для Оренбурга. В 1836 году им предложен первоначальный проект оренбургского Караван-Сарая, отклонённый В. А. Перовским по «недостаточности азиатского вкуса».

С 1830 по 1852 год оренбургским губернским архитектором работал Яков Иванович Алфеев (1802 - умер после 1853). Сохранившиеся здания в русском классицизме первой половины XIX века свидетельствуют о высоком уровне архитектуры Оренбурга. Военный губернатор В.А. Перовский жил в доме Тимашева на улице Николаевской (ныне - улица Советская, 32) в трехэтажном доме с мезонином, построенном в конце XVIII века.

В этом доме бывали многие выдающиеся исторические личности: император Александр I, цесаревич, будущий император Александр II, поэты В. А. Жуковский и А. Н. Плещеев, композитор А. А. Алябьев и многие другие. Историограф Оренбурга генерал-майор И. В. Чернов утверждал, что здесь был и А. С. Пушкин во время своего приезда в Оренбург в 1833 году.

С 18 по 20 сентября 1833 года в Оренбурге побывал великий

русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, приехавший сюда для сбора материалов

по истории Пугачёвского восстания. В Оренбурге Пушкин посетил Неплюевское

военное училище (ныне на этом месте медицинский колледж, улица Ленинская, 25),

загородный дом губернатора В. А. Перовского (на этом месте здание городской

больницы № 2 по проезду Коммунаров, 19), предместье Бёрды, где была

«резиденция» Пугачёва во время осады Оренбурга, дом Тимашева на улице

Николаевской (ныне — улица Советская, 32). 20 сентября Пушкин выехал в Уральск.

Несмотря на небольшую величину и количество населения (примерно 10,5 тыс.

человек), Оренбург во времена Пушкина был незаурядным губернским городом. Как

свидетельствует в 1833 году современница Пушкина, жительница Самары Е.З.

Воронина: «...В Оренбург было интересно ездить из Самары». Вот некоторые

впечатления Е. Ворониной из сохранившегося до наших дней её письма: «Ездили за

Урал в сад (в Зауральную рощу), где долго ходили. Виды там прелестные.

…Рачением губернатора на пространстве между рекой Уралом и Меновым двором устроился

сад для гуляний, приятного отдыха и придания городу цивилизованного вида...

Сад, который взрастила сама природа, а искусство только расчистило, расположен

на берегу Урала, который протекает под самым городом. Из сада видна часть

городского вала и гора, совершенно красная; на ней церковь (Преображенский

собор) и ещё несколько беседок и мостиков; а в конце аллеи декорация замка, от

которой после длинной аллеи сделан подъёмный мост». А вот какой вид открывался

с городского вала — любимого места отдыха оренбуржцев: «В этой необозримой

степи, вдалеке города, видны то рощицы, то горы, на которых расположены лагери

или деревеньки; там дача военного губернатора с хорошеньким домиком, тут лентой

извивающийся Урал и, наконец, Меновой двор, строение огромное, одинокое посреди

степи».

С 18 по 20 сентября 1833 года в Оренбурге побывал великий

русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, приехавший сюда для сбора материалов

по истории Пугачёвского восстания. В Оренбурге Пушкин посетил Неплюевское

военное училище (ныне на этом месте медицинский колледж, улица Ленинская, 25),

загородный дом губернатора В. А. Перовского (на этом месте здание городской

больницы № 2 по проезду Коммунаров, 19), предместье Бёрды, где была

«резиденция» Пугачёва во время осады Оренбурга, дом Тимашева на улице

Николаевской (ныне — улица Советская, 32). 20 сентября Пушкин выехал в Уральск.

Несмотря на небольшую величину и количество населения (примерно 10,5 тыс.

человек), Оренбург во времена Пушкина был незаурядным губернским городом. Как

свидетельствует в 1833 году современница Пушкина, жительница Самары Е.З.

Воронина: «...В Оренбург было интересно ездить из Самары». Вот некоторые

впечатления Е. Ворониной из сохранившегося до наших дней её письма: «Ездили за

Урал в сад (в Зауральную рощу), где долго ходили. Виды там прелестные.

…Рачением губернатора на пространстве между рекой Уралом и Меновым двором устроился

сад для гуляний, приятного отдыха и придания городу цивилизованного вида...

Сад, который взрастила сама природа, а искусство только расчистило, расположен

на берегу Урала, который протекает под самым городом. Из сада видна часть

городского вала и гора, совершенно красная; на ней церковь (Преображенский

собор) и ещё несколько беседок и мостиков; а в конце аллеи декорация замка, от

которой после длинной аллеи сделан подъёмный мост». А вот какой вид открывался

с городского вала — любимого места отдыха оренбуржцев: «В этой необозримой

степи, вдалеке города, видны то рощицы, то горы, на которых расположены лагери

или деревеньки; там дача военного губернатора с хорошеньким домиком, тут лентой

извивающийся Урал и, наконец, Меновой двор, строение огромное, одинокое посреди

степи».

1837 год. Началась застройка третьего предместья — Новой слободки, которая распространилась на север. Спланированная по радиально-кольцевой (точнее, веерной) схеме, она больше чем на полвека определила северное направление.

С 12 по 15 июня 1837 года проездом

из Тобольска Оренбург посетил наследник цесаревич, впоследствии государь

император Александр II Освободитель. Он останавливался в доме военного

губернатора В. А. Перовского на улице Николаевской (ныне — новодел дома

Тимашева, ул. Советская, 32).

С 12 по 15 июня 1837 года проездом

из Тобольска Оренбург посетил наследник цесаревич, впоследствии государь

император Александр II Освободитель. Он останавливался в доме военного

губернатора В. А. Перовского на улице Николаевской (ныне — новодел дома

Тимашева, ул. Советская, 32).

В 1838 году на Преображенской улице близ крепостного вала Преображенского бастиона В. А. Перовским устроены обширные Александровские казармы (часть здания сохранилась в сильно изменённом виде на современной территории Водоканала).

1839–1840 годы. При В. А. Перовском в Оренбурге проложен водопровод с подачей воды из Урала, действующий с помощью лошадей.

Водозабор, впоследствии неоднократно реконструируемый, действует и в настоящее время.

1844 год. При военном губернаторе Владимире Афанасьевиче Обручеве Неплюевское военное училище преобразовано в кадетский корпус, количество воспитанников в нём увеличено с 80 до 200 человек. Располагался Неплюевский кадетский корпус в таком виде до 1870-х годов на ул. Неплюевской (ныне район ул. Ленинской между улицами 9 Января, Кобозева и пер. Ивановским).

В июне 1847 года в Оренбург привезли ссыльного великого украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко для солдатской службы в Орской крепости. С пребыванием кобзаря в Оренбурге связаны здания института усовершенствования учителей на улице Советской, 2; воинской гостиницы на улице Советской, 3; школы № 30 на улице Советской, 24; дом в переулке Шевченко, 9 (бывший дом Кутина).

В 1847 году построен и освящён католический костёл в Оренбурге (здание действующего костёла сохранилось на улице 8-го Марта).

1850-е годы. В архитектуре наступила эпоха русской эклектики с различными архитектурными стилями и течениями, свободно интерпретирующими классические архитектурные формы. Общий подъём русского национального самосознания, наступивший в России после 1830-х годов, характеризуется появлением архитектурных течений и стилей, обратившихся к национальным истокам зодчества. Уходили в прошлое многоколонные портики, монументальные фронтоны, греческие и римские архитектурные формы русского классицизма и ампира. Особенно заметны новые веяния были в церковном зодчестве. Церкви и соборы воздвигались в русско-византийском архитектурном стиле. Основоположником этого стиля, официально одобренного правительством, считается выдающийся зодчий Константин Андреевич Тон. Здания гражданского строительства тоже стали украшаться покрытиями шатрового типа, куполами, «бочками» в русском стиле. На их фасадах появились пышные наличники, аркатурные пояса, сложные пилястры и филёнки, перспективные порталы и другие архитектурные формы русского допетровского зодчества.

Возникла архитектурная мода на фасады зданий в готическом, мавританском и других стилях. Ярким примером в Оренбурге является нынешнее здание музея города на улице Набережной, 29, построенное в 1856 году в неоготике (проектировалось для архива и денежной кладовой).

Автор этой великолепной постройки не установлен. По некоторым ранее существовавшим сведениям, проект этого здания выполнил крепостной архитектор Иван Скалочкин. Более вероятным представляется предположение об «образцовом» проекте, разработанном профессиональным архитектором в столице и применённом в Оренбурге. Другим образцом оригинального архитектурного стиля, совмещающего черты псевдоготики и русского стиля служит здание Воинского арсенала на проспекте Парковом, 10, построенное в 1855 году и сплошь украшенное цветным орнаментом из «поливных» глазурованных кирпичей.

6 декабря 1850 года к новообразованной Самарской губернии отошли Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский уезды.

В мае 1851 года генерал-адъютант Василий Алексеевич Перовский, назначенный Оренбургским и Самарским генерал-губернатором, второй раз прибыл в Оренбург, заняв должность главного начальника Оренбургского края.

В 1855–1858 годах архитектором Оренбургской удельной конторы строений работал ученик К. А. Тона — Алексей Гаврилович Белов (1823–1867), с 1859 года академик архитектуры. Предположительно по его проекту построен комплекс зданий Николаевского женского института (ныне — здания на ул. Ленинской, 50, ул. Пушкинской, 53, 55). Оренбургский женский институт при своём возникновении 6 декабря 1832 года принадлежал к военно-учебным заведениям и назывался отделением Неплюевского военного училища для воспитания девиц.

13 октября 1855 года Оренбургский женский институт высочайше переименован в Николаевский женский институт.

7 апреля 1857 года в связи с резким ухудшением здоровья В. А. Перовский, так много сделавший для Оренбурга и Оренбургского края, уволен от должности Оренбургского и Самарского генерал-губернатора, по совету врачей поселился в Крыму, жил в имении князя Воронцова в Алупке (в Воронцовском дворце), где и умер 8 декабря 1857 года.

1856 год. Основывается чугунолитейный завод А.Ф. Грена (на месте современного станкостроительного завода по улице Котова). До этого в городе имелась лишь слаборазвитая кустарная промышленность. Оренбург оставался по-прежнему военно-чиновничьим и торговым городом.

По мнению историка П.Н. Столпянского, «...если город Оренбург и нуждался в каком-либо изменении, то лишь в уничтожении крепости, которую он из себя изображал, так как крепость, действительно не имела никаких оснований для своего существования — граница отодвинулась далеко на юг, и крепость только стесняла дальнейшее развитие, если таковое могло быть».

11 июня 1862 года состоялось официальное упразднение Оренбургской крепости в связи с потерей её стратегического значения. Фактически же крепостные укрепления и комендантское управление в Оренбурге уничтожены ещё раньше, в 1861 году, когда часть вала, окружавшего Оренбург, была срыта, а четверо городских ворот разобраны. Функции пограничного форпоста на южных рубежах России переданы в Ташкент. Ликвидация крепости совпала с отменой крепостного права и развитием капитализма в России, что дало мощный импульс к развитию города.

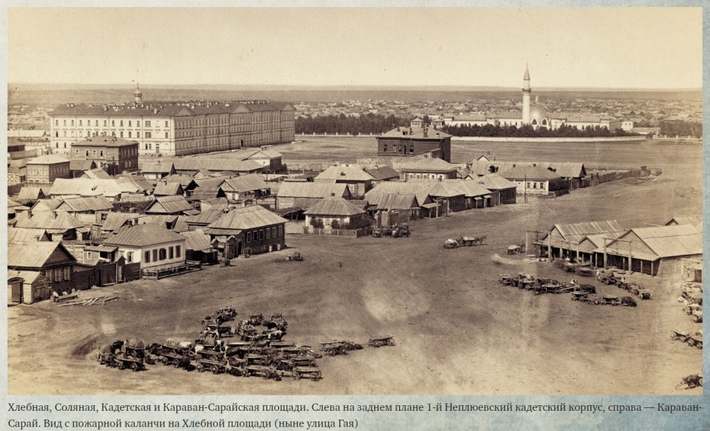

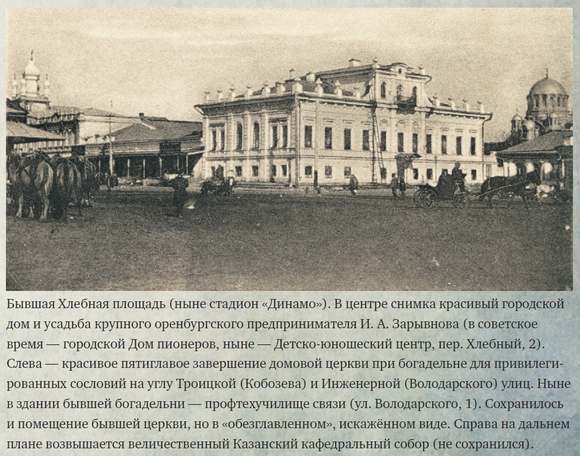

60-е годы XIX века. Бывшее кольцо эспланады крепости стало застраиваться жилыми зданиями и общественными комплексами. Здесь появились новые оренбургские площади: Чернореченская, Хлебная, Соляная, Форштадтская, Конно-Сенная, мясной, птичий и овощной базары и др. На городском выгоне к северо-западу от центра возникли гончарные, клейные, слесарные, токарные и другие промышленные мастерские. Землю арендовали у города, поэтому новые кварталы стали называться — «арендованные места», или «аренда».

14 мая 1863 года при генерал-губернаторе Александре Павловиче Безаке распущено «за ненадобностью » Башкиро-мещеряцкое казачье войско, управление которым находилось в Оренбурге в Караван-Сарае. С 1865 года Караван-Сарай стал канцелярией и резиденцией Оренбургского губернатора и наказного атамана Оренбургского казачьего войска. Первым таким должностным лицом стал в 1865 году Константин Николаевич Боборыкин.

17 июня 1864 года в Оренбурге открыт Городской общественный банк (ныне — корпус гостиницы «Нива» на улице Гая, 5). Первым директором банка был купец первой гильдии Н. А. Дюков, который поставил банк «на твёрдую почву». В честь его в Оренбурге названа улица — Дюковская линия (с 1864 по 1937 год, потом — площадь «Динамо», с 1979 года — улица Гая).

2 февраля 1865 года Самарская губерния окончательно обособилась от Оренбургского генерал-губернатора, и теперь главный начальник Оренбургского края назывался просто Оренбургским генерал-губернатором. В 1865 году им стал Николай Андреевич Крыжановский, резиденция и канцелярия которого была на берегу Урала (ныне улица Советская, 2).

1897 год. Гора Маяк стала собственностью губернского центра. Город отдавал там места под престижные дачи. На гору проведён водопровод, в то время как густозаселённые окраины о водопроводе только мечтали. Кроме городских дач на горе Маяк располагались летние лагеря 1-го и 2-го кадетских корпусов, казачьего юнкерского училища, летняя дача института благородных девиц, Богодуховский мужской монастырь и миссионерская школа. По переписи 1897 года, в Оренбурге насчитывалось 72,8 тысячи жителей.

1899 год. Газета «Оренбургский листок» напечатала любопытную для сегодняшнего времени статью известного в то время писателя В. Л. Кигн-Дедлова, который поделился впечатлениями от посещения Оренбурга конца XIX века.

Автор, в частности, пишет: «...Оренбург — совсем европейский город и притом премилый, даже красивый. Лучшая его часть застроена каменными домами в два-три этажа. Много казённых зданий: два кадетских корпуса, институт благородных девиц, больницы, присутственные места таковы, что их не совестно было бы поместить и в Петербурге. У многих домов зелёные садики и палисадники. В садиках — пирамидальные тополя, часто, однако, вымерзающие.

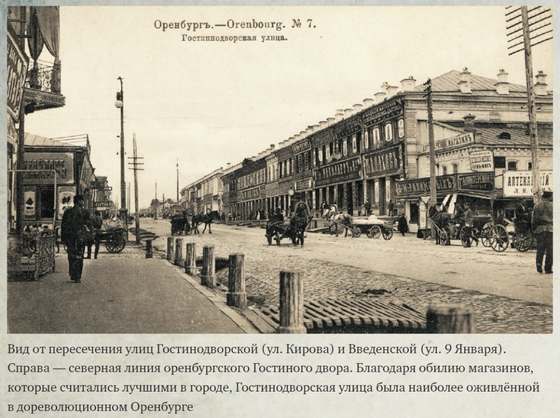

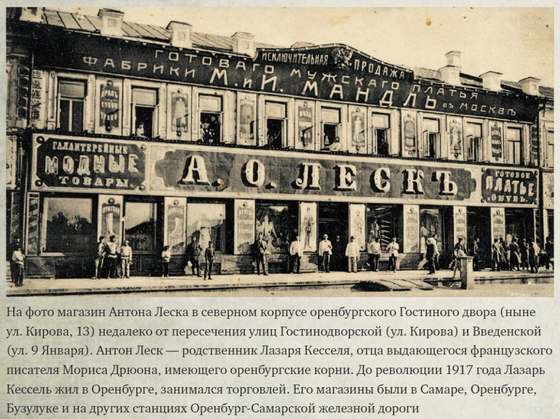

Громадные Гостиные дворы, где самое настоящее российское купечество торгует какими угодно товарами — от подержанной мебели до шелков и бархатов…

Несколько типографий, местная газета, афиша, объявляющая о приезде оперной труппы, которая оказалась вполне приличной, — чего вам ещё! Прибавьте, что невыносимого, удушающего смрада, которым полна Самара, здесь нет и следа; что народ благообразен, даже красив и не только здоров, но даже здоровенен, — и вы поймёте, что я сразу воспрянул духом и принялся усиленно знакомиться с Оренбургом. Чем больше я знакомился с ним, тем больше он мне нравился. Азиатские его черты, которые до того наводили на меня уныние, теперь только прибавляли прелести и новизны...».

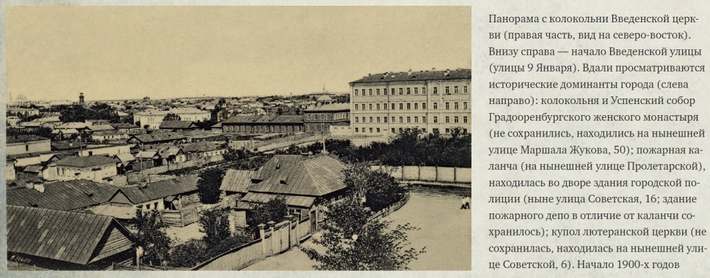

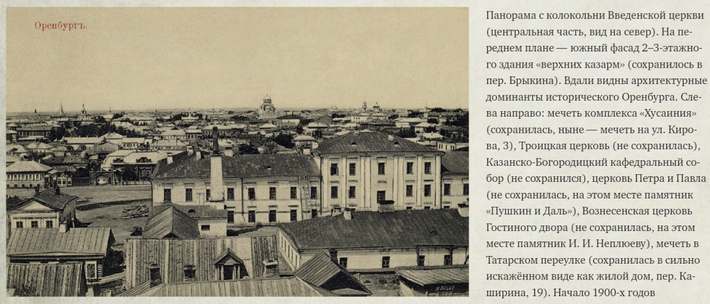

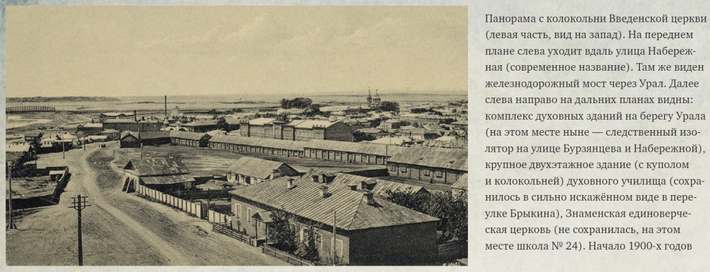

1900-е годы. Бурное развитие капитализма в России сопровождалось ростом промышленного и гражданского строительства. Оренбург в начале XX века становится крупным торгово-экономическим центром. По последнему слову техники оборудована мукомольная мельница купца Юрова, построена электростанция на реке Урал, работали многочисленные мельницы, элеваторы, кузнечные мастерские, кожевенные предприятия, шерстомойки и скотобойни. С утра и до вечера шла бойкая торговля в Гостином дворе, на Хлебной, Соляной, Чернореченской, Конно-Сенной и других торговых площадях. В городе действовали крупные военные и гражданские учебные заведения.

В начале XX века в изобразительном искусстве и архитектуре наступила эпоха модерна. В Оренбурге сохранилось много зданий и сооружений в этом архитектурном стиле: банки, гостиницы, доходные дома, особняки...

Словом, любое здание 1900–1910-х годов так или иначе копировало стиль модерн. Даже утилитарные железнодорожные постройки выстроены в этом прекрасном стиле. Благодаря высокому уровню строительного мастерства большинство зданий и сооружений хорошо сохранились до наших дней. Более поздней стадией модерна стал неоклассицизм 1910–1920-х годов.

В 1900–1904 годах при оренбургском губернаторе Якове Фёдоровиче Барабаше построена Оренбург-Ташкентская железная дорога длиной 1900 вёрст (2027 км). Разрешение на её строительство получено в начале 1901 года. 6 июня 1902 года по всему маршруту прошёл первый поезд. Введение в эксплуатацию Оренбург-Ташкентской железной дороги (1904 год) стало значительным стимулом роста промышленности. В городе возникли предприятия, связанные с обслуживанием железной дороги. Самым крупным промышленным предприятием Оренбурга стали Главные железнодорожные мастерские (ныне — тепловозоремонтный завод). Около мастерских, на временно арендованных железной дорогой землях, стихийно построилось рабочее поселение, позднее названное Нахаловкой (ныне — Красный городок). Здесь жила основная часть рабочих-железнодорожников. Система планировки посёлка — иррегулярная, но при этом была запланирована обширная площадь, а на ней — приличная деревянная церковь и школа. Управление Оренбург-Ташкентской железной дороги находилось в самом центре Оренбурга на Соборной площади (ныне — ул. Советская, 52, областной татарский театр). Позднее железнодорожное управление переехало в собственное прекрасное здание (ныне на улице Элеваторной здание Оренбургского отделения Южно-Уральской железной дороги). А здание по нынешней улице Советской, 52 в 1907 году надстроено до 4 этажей, произведена реконструкция фасадов в стиле модерн; внутренние помещения перестроены для гостиницы «Европейская» с рестораном «Декаданс» (в советское время в этом здании был клуб им. Ленина, затем — областная филармония, ныне — областной татарский театр). Оренбург захлестнула переселенческая волна, город переживал демографический бум. На окраинах возникали новые улицы и кварталы, строились храмы и мечети, открывались кинематографы, вместо неприглядных лачуг строились роскошные особняки, гостиницы и доходные дома в три-четыре этажа, развивалась торговля, увеличивались банковские капиталы.

1906 год. При оренбургском губернаторе и наказном атамане Оренбургского казачьего войска Фёдоре Фёдоровиче фон Таубе основана и начала работать Оренбургская биржа. В начале XX века перерабатывающая промышленность Оренбурга остро нуждалась в расширении рынка сбыта своей продукции, в упорядочении его функционирования, в расширении экспорта. Во главе биржевого комитета стал крупнейший оренбургский предприниматель И. А. Зарывнов.

Членами биржевого комитета были известные оренбургские купцы: А.В. Юров, Н. Н. Андреев, Н.Е. Богачёв, М.Г. Хусаинов, И.Е. Баландин, Я.С. Серяков, Л.Ф. Панкратов, Н. А. Смочилин. Оренбургская биржа в 1910 году входила в число пяти крупнейших бирж России. Новое здание биржи в 1912 году размещалось на бывшей Хлебной площади (ныне — Дом культуры им. Дзержинского, ул. Кобозева, 43). Здание построено в модном в то время архитектурном стиле неоклассицизма. Продолжавшийся рост населения вызвал необходимость в расширении территории города к северу от «Нового плана». Новый жилой район получил название «Новые места». Позднее эти слившиеся воедино части города стали называться «Новостройкой».

1908 год. Население Оренбурга составляло 96,4 тысячи человек (без пригородов). В одном пригороде — казачьей станице Оренбургской (Форштадт) проживало свыше 11,5 тысячи человек (в настоящее время территория бывшего Форштадта — престижный центральный район города). Историк и краевед Оренбурга Н. И. Бодров-Повиваев в своём «Путеводителе-справочнике по Оренбургу...» (1908 год) сделал любопытное наблюдение о состоянии экологии в городе: «Приехавшего впервые в Оренбург поражает землистая пыль, окутывающая город почти каждый день в течение лета. Это — бич Оренбурга».

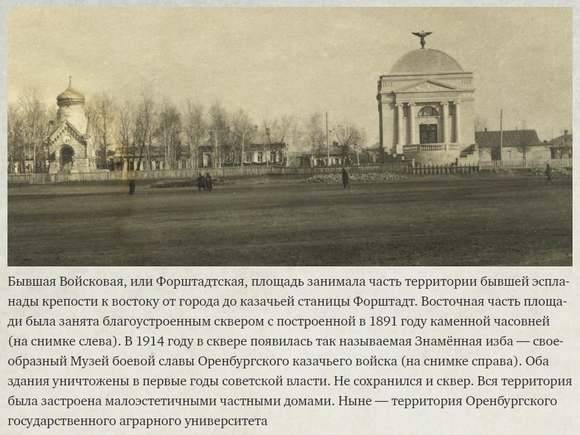

В ознаменование 300-летнего царствования дома Романовых к 22 сентября 1913 года в Ученическом сквере на Форштадтской (Войсковой) площади построена Знамённая изба — красивое купольное здание с колоннами, предназначавшееся для Музея боевой славы Оренбургского казачьего войска (снесено в 1920-х годах, потом на этом месте была рядовая одноэтажная застройка, в 1980-х годах построен спортивный зал сельскохозяйственного института).

1913 год. Среди наиболее важных событий, выпавших на период правления оренбургского губернатора и наказного атамана Оренбургского казачьего войска Николая Александровича Сухомлинова, следует отметить строительство в 1913 году железнодорожной магистрали Оренбург — Орск и получение разрешения на строительство железной дороги на Уфу и Казань. Оренбург становился крупным транспортным узлом. Управление Оренбург-Орской железной дороги находилось в двухэтажном здании, построенном купцом Ивановым на улице Николаевской (ныне — улица Советская, 22, один из корпусов областной библиотеки). Открылось движение на Оренбург-Орской дороге 19 декабря 1914 года.

1914 год. Численность населения Оренбурга составляла примерно 150 тысяч человек. В казачьем Форштадте в это время насчитывалось 16,3 тысячи жителей. В это время Оренбург был самым большим по количеству населения городом Урала. Историк и краевед П. Д. Райский писал, что «благосостояние Оренбурга в то время сильно возрастало, но, к сожалению, ход общественных дел затормозила начавшаяся война».

1915 год. О характере формирования планировочной структуры города можно судить по плану Оренбурга 1915 года. Развитие города осуществлялось в сторону главной дороги на Самару и Москву, в северном и северо-западном направлениях, к благоприятным природным ландшафтам пойменных зон Урала и Сакмары, к рекреационным зонам в районе горы Маяк и Караваевой рощи. С центром новые селитебные территории могли бы соединиться в перспективе удобными транспортными связями в виде путепроводов через железную дорогу, что только бы обогатило композицию города. Центр города формировался крупными архитектурными комплексами (кафедральным собором, Караван-Сараем, огромным Неплюевским кадетским корпусом) и открытыми хорошо озеленёнными и благоустроенными пространствами между ними (Соборной и Кадетской площадями, садом «Тополя», городскими садами, губернаторским садом). Центр города удобно связывался с важными общественно-градостроительными узлами парадным городским диаметром «вокзал — река Урал» с городским бульваром и рестораном «Вокзал Белова» на берегу Урала. В основе композиции города была мощная и плодотворная градоформирующая идея, последовательно, постепенно и настойчиво претворяемая в жизнь несколькими поколениями главных начальников города. Одним словом, была система устойчивого перспективного развития города.

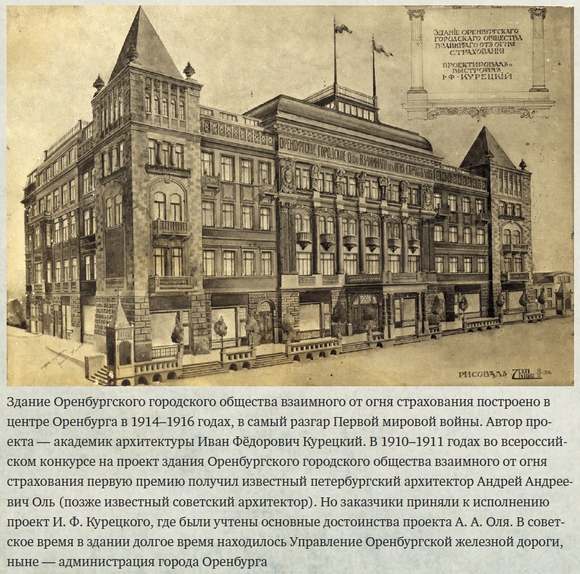

1916 год. По проекту академика архитектуры Ивана Фёдоровича Курецкого в центре города построено крупное общественное здание Общества взаимного от огня страхования (в советское время — Управление Оренбургской железной дороги, ныне — здание администрации города Оренбурга). Сложное архитектурное решение фасадов выполнено в неоклассицизме (поздней разновидности русского модерна) с использованием мотивов ренессанса и русского стиля.

Развитие торговли, промышленности, кредитно-банковской системы позволило Оренбургу в начале XX века перейти от экстенсивных форм развития к интенсивным. Прибыльными становились уже не отдельные предприятия, а целые отрасли промышленности и хозяйства. В Оренбурге насчитывалось 11 крупных банков и кредитных учреждений, работали торговые дома. Повышался культурный уровень города. В Оренбурге были театры, Народный дом, пять кинотеатров, многочисленные сады с увеселениями, лучшим из которых считался сад «Тополя».

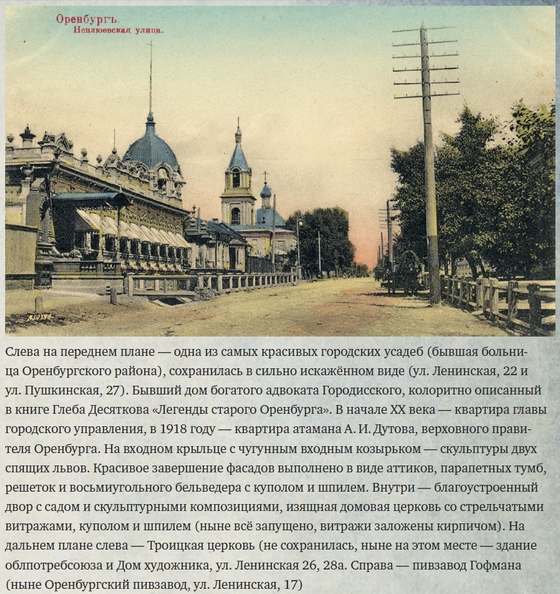

В конце XIX — начале XX века город украсился красивыми городскими усадьбами и доходными домами богатых купцов и промышленников: Панкратова, Хусаинова, Зарывнова, Мякинькова, Серякова, Трошина, Сачкова, отца и сына Мошковых и других. Сегодня большинство из этих хорошо сохранившихся зданий являются памятниками архитектуры и составляют лучшую часть ценного историко-архитектурного наследия Оренбурга. Как писал оренбургский историк и краевед Пётр Данилович Райский: «И вот только теперь, в начале ХХ столетия вполне осуществилась мысль преобразователя России Петра Великого об открытии ключа и ворот в Среднюю Азию для «торговли и других сношений».

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.