Методическая разработка

Задания для оценки естественнонаучной функциональной грамотности на уроках биологии

Курс «Бактерии. Грибы. Лишайники. Растения»

Кейс «Возможна ли жизнь на Земле без бактерий?»

Проблемный вопрос – бактерии наши друзья или враги?

В настоящее время абсолютно точно

доказано, что причиной появления кариеса и воспаления десен являются

бактерии зубного налета. В норме в полости рта существует большое

количество микроорганизмов. При поступлении в полость рта сахара они начинают

вырабатывать из них клейкие вещества. С помощью этих клейких веществ бактерии

фиксируются на поверхности зуба, образуя зубной налет. Появление и развитие

кариеса можно определить следующими формулами:

В настоящее время абсолютно точно

доказано, что причиной появления кариеса и воспаления десен являются

бактерии зубного налета. В норме в полости рта существует большое

количество микроорганизмов. При поступлении в полость рта сахара они начинают

вырабатывать из них клейкие вещества. С помощью этих клейких веществ бактерии

фиксируются на поверхности зуба, образуя зубной налет. Появление и развитие

кариеса можно определить следующими формулами:

Бактерии + сахар= клейкие вещества

Бактерии + клейкие вещества = зубной налет

Зубной налет + сахар = зрелый зубной налет

Зрелый зубной налет + сахар + кислота = кариес.

Задание 1. Дать научное обоснование мерам профилактики заболеваний зубов, разработать и описать основные принципы гигиены ротовой полости.

Ответьте на вопросы:

· Какие средства по уходу за ротовой полостью, кроме зубной пасты, вы знаете?

· Как часто нужно менять зубную щетку?

· Какие бывают зубные щетки?

· Как правильно нужно выбирать зубную щетку?

· Какой химический элемент наиболее важен для здоровых зубов?

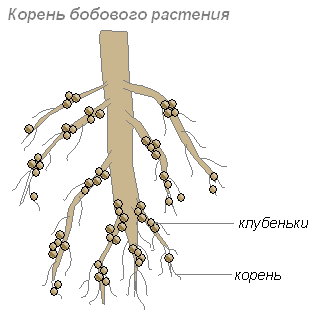

Растения нуждаются в азоте, но сами усваивают азот воздуха не могут. Некоторые бактерии соединяют содержащиеся в воздухе молекулы азота с другими молекулами, в результате чего получаются вещества, доступные для растений.

Эти бактерии поселяются в клетках молодых корней, что приводит к образованию на корнях утолщений, называемых клубеньками. Такие клубеньки образуются на корнях растений семейства бобовых и некоторых других растений.

Корни дают бактериям углеводы, а бактерии корням — такие содержащие азот вещества, которые могут быть усвоены растением. Их сожительство взаимовыгодно.

Корни растений выделяют много органических веществ (сахара, аминокислоты и другие), которыми питаются бактерии. Поэтому в слое почвы, окружающем корни, поселяется особенно много бактерий. Эти бактерии превращают отмершие остатки растений в доступные для растения вещества. Этот слой почвы называют ризосферой.

Процесс внедрения клубеньковых бактерий в ткань корня состоит из двух фаз:

В большинстве случаев внедрившаяся клетка, активно размножается, образует так называемые инфекционные нити и уже в виде таких нитей перемещается в ткани растения. Клубеньковые бактерии, вышедшие из инфекционной нити, продолжают размножаться в ткани хозяина.

Наполняющиеся быстро размножающимися клетками клубеньковых бактерий растительные клетки начинают усиленно делиться. Связь молодого клубенька с корнем бобового растения осуществляется благодаря сосудисто-волокнистым пучкам. В период функционирования клубеньки обычно плотные. К моменту проявления оптимальной активности клубеньки приобретают розовую окраску (благодаря пигменту легоглобину). Фиксировать азот способны лишь те бактерии, которые содержат легоглобин.

Бактерии клубеньков создают десятки и сотни килограммов азотных удобрений на гектаре почвы.

Задание 2. Какие растения можно назвать «зелеными удобрениями»? Выберите их на рис.

Рис 1. Кукуруза Рис 2. Клевер

Рис 3. Горох Рис 4. Томат

Задание 3. Рассмотрите рисунки, ответьте на вопросы:

- Какие полезные вещества, необходимые для человека находятся в яблоках?

- Какие изменения произошли с яблоком на правом рисунке?

- Можно ли считать эти изменения результатом деятельности бактерий?

- Какую пользу приносят бактерии гниения?

- Предположите облик Земли, если бы на ней отсутствовали бактерии гниения.

Кейс «Растения сфинксы»

Задание 1. В 1885 году на улицах Москвы появилась необычная афиша. Климент Аркадьевич Тимирязев (очень известная личность широким кругам общественности) приглашал на публичную лекцию всех желающих. Лекция называлась «Растение – сфинкс».

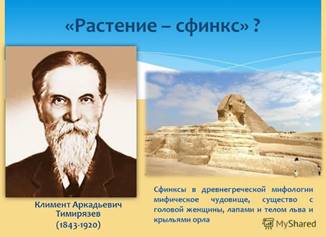

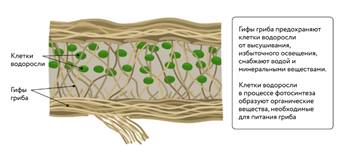

Своеобразная группа живых организмов, обитающих на всех

континентах, включая Антарктиду. Основу тела сфинкса образуют гифы гриба. Они

формируют нижний и верхний корковые слои, обуславливая форму и окраску этого

организма. Слоевище прикрепляется к субстрату тоже с помощью гиф. Клетки водоросли

занимают полости между гифами. Некоторые эти организмы достигают длины более

1м, но большинство имеют слоевище размером 3-7 см. Растут медленно. Возраст

слоевища нередко насчитывает несколько сотен и даже тысячу лет.

Своеобразная группа живых организмов, обитающих на всех

континентах, включая Антарктиду. Основу тела сфинкса образуют гифы гриба. Они

формируют нижний и верхний корковые слои, обуславливая форму и окраску этого

организма. Слоевище прикрепляется к субстрату тоже с помощью гиф. Клетки водоросли

занимают полости между гифами. Некоторые эти организмы достигают длины более

1м, но большинство имеют слоевище размером 3-7 см. Растут медленно. Возраст

слоевища нередко насчитывает несколько сотен и даже тысячу лет.

1. О каком организме К.А. Тимирязев подготовил лекцию?

2.Почему лекция называлась «РАСТЕНИЕ – сфинкс»?

Задание 2

Задание 2

Растения – сфинксы используют для получения красок. Найдите Стенную золотянку ( она чаще всего встречается на стенах старых домов, камнях).

Установите последовательность этапов эксперимента по получении краски.

1.Раствор приобрел ярко-красный цвет.

2.Попробуйте проделать это же опыт с другими видами лишайника.

3.Измельченный лишайник положите в колбу с раствором пищевой соды.

4.Отделите ее от субстрата и измельчите.

5.Результаты фиксируйте в дневнике наблюдений и приложите фотографии.

6.Понаблюдайте в течении 5-9 минут

7.Профильтруйте его и попробуйте окрасить им ткань или бумагу.

Задание 3.

Особенности экологии

Растения-сфинксы характеризуются очень медленным ростом: от долей миллиметра до нескольких сантиметров в год. Скорее всего, это связано с небольшим относительным объёмом автотрофных водорослей, синтезирующих органические вещества.

Наибольшей скоростью роста обладают кустистые формы, которые

произрастают в местах повышенной влажности и высоких температур, наименьшей —

обитатели холодных районов. Накипные формы растут своей периферией, а

кустистые — концами «веточек». Возраст слоевища растений-сфинксов может

насчитывать несколько сотен и даже тысяч лет.

Наибольшей скоростью роста обладают кустистые формы, которые

произрастают в местах повышенной влажности и высоких температур, наименьшей —

обитатели холодных районов. Накипные формы растут своей периферией, а

кустистые — концами «веточек». Возраст слоевища растений-сфинксов может

насчитывать несколько сотен и даже тысяч лет.

Низкая скорость роста приводит к тому, что они в основном растут в тех местах, где не встречают конкуренции со стороны растений. Часто эти организмы растут как эпифиты в кронах деревьев.

Растения – сфинксы способны переносить как очень высокие (50–60 °С ), так и очень низкие (ниже –50 °С ) температуры. У арктических видов фотосинтез происходит даже при температуре –25 °С, что невозможно для растений. Большинство видов предпочитают хорошо освещенные места.

Способность гриба поглощать и удерживать воду позволяет этим существовать в крайне сухих условиях. Они могут поглощать воду не только во время дождей, но и из тумана, и насыщенного водяным паром воздуха.

Многие эти организмы очень требовательны к чистоте воздуха, поэтому видовое разнообразие их в городах существенно ниже, чем в дикой природе.

Вопрос – в каких природных зонах распространены кустистые и накипные растения-сфинксы?

Задание 4

На севере зимой основной корм для оленей – это растения-сфинксы. Почему для жизнедеятельности оленям достаточно питаться только этим кормом? Для ответа на вопрос проанализируйте таблицу «Химический состав ягеля» и сделайте вывод.

|

Наименование |

Содержание в % |

|

Белки |

4,87 |

|

Жиры |

5,09 |

|

Минеральные вещества |

3,95 |

|

Углеводы |

56-82 |

|

Клетчатка |

2-45 |

|

Усниновая кислота |

1,08 |

|

Витамин С мг/100 г |

11,4 |

|

Витамин А мг/100г |

10,3 |

Кейс Минеральное питание растений

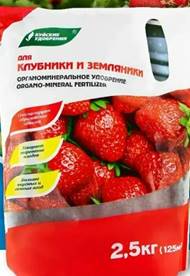

Задание 1. Вещества содержащиеся в удобрения по-разному влияют на рост, развитие и жизнедеятельность растений.

Так азот, в первую очередь, стимулирует активный рост зеленых частей растений.

Калий - помогает растениям оптимально использовать воду, активно развивать корневую систему и усиливать передвижение веществ в растении. Калий активизирует более 60 различных ферментов, участвующих в росте растений, фотосинтезе.

Фосфор способствует более быстрому созреванию плодов и семян.

Холодостойкость растений может быть повышена за счет внесения калийных и фосфорных удобрений.

Внесение чрезмерного количества удобрений в почву может оказать на растения обратный эффект, т. е. принести не пользу, а вред. Что еще более опасно, в плодах растений накопятся вредные для человека вещества (например, нитраты). Поэтому правильное внесение удобрений играет в сельском хозяйстве большую роль.

Кальций — важный элемент питания для растений, который необходим для их здорового роста и полноценного развития. Значения кальция для растений - формирование клеточных стенок и мембран, поглощение и доставка питательных веществ. Кальций способствует поглощению растениями важных элементов питания, в частности, фосфора. Защита от стрессовых факторов - кальций способствует выработке шоковых белков, которые защищают растение при воздействии жары или засухи. Кальций стимулирует активность полезных микроорганизмов, уменьшает кислотность почвы, способствует образованию гумуса и ускоряет разложение органических веществ. Влияние на обмен веществ - кальций усиливает обмен веществ в растениях, влияет на активность ферментов и превращение азотистых веществ.

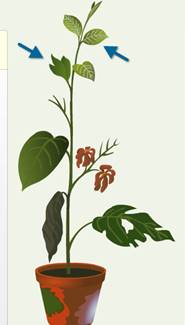

Дефицит кальция негативно сказывается на состоянии растений. Некоторые признаки нехватки кальция: гибель точек роста, ненормально тёмно-зелёная листва, преждевременное опадение цветков и почек, замедление роста и ослабление стеблей, плохая лёжкость плодов.

Микроудобрения - содержащие микроэлементы, необходимые для растений в небольших количествах. Они помогают улучшить рост, развитие и урожайность растений, а также могут повысить устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды.

Бор – необходим для нормального роста и развития растений. При недостатке бора растения гнили корнеплодов, а листья белеют.

Цинк- при его недостатке замедляется рост стебля, укорачиваются междоузлия, уменьшается размер листьев.

Медь – при недостатке появляются белые пятна, приостанавливается рост. Снижается устойчивость растений к грибковым заболеваниям.

Железо – играет важную роль в дыхании и фотосинтезе. При его недостатке листья бледнеют, теряют зеленую окраску и способность к фотосинтезу.

Марганец. – недостаток вызывает осветление листьев, уменьшение их размеров, опадание. Молодые побеги засыхают.

Калийные и Фосфорные удобрения по уровню растворимости могут быть водорастворимыми, усвояемыми, а также труднорастворимыми. Однако наиболее перспективные – это комплексные минеральные удобрения, содержащие в своём составе сразу несколько питательных компонентов.

Определите проблемы при выращивании комнатных растений

1. Верхние листья сохраняют упругость, но желтеют.

Листья теряют блеск и выглядят безжизненными.

2. Точки или пятна на листьях.

Коричневые кончики или края листьев.

3. Листья желтеют и опадают.

Нижние листья засыхают и опадают.

4. Растение медленно или совсем не растет.

Мелкие бледные листья и вытянутые стебли.

Задание 2.

Рис 1.

Вопросы.

1. Какое минеральное удобрение, представленное на рис 1. необходимо растению в первую половину лета? Ответ поясните.

2. Почему калийные и фосфорные удобрения рис 2. необходимо вносить в почву осенью?

Рис 2

Задание 3.

1.Проанализируй информацию по применению удобрения для клубники и земляники (рис 3). Ответь на вопросы:

- почему это удобрение комплексное?

-сколько пачек этого удобрения нужно купить дачнику, если площадь посадок клубнику у него составляет 375 м2

- в какое время года необходимо использовать данное удобрение, чтобы получить богатый урожай клубники?

Рис 3.

Кейс Насекомоядные растения

Жирянка

Жирянка

Это насекомоядное растение. Для ловли насекомых она использует свои листья. На верхней стороне листа находятся многочисленные железки на ножках, выделяющие сахаристую слизь и сидячие железки, которые выделяют слизь, содержащие ферменты для переваривания добычи. Листья привлекают насекомых своими блестящими капельками слизи. Насекомое опускается на лист и прилипает к его поверхности. Дёргаясь, пытаясь вырваться, оно раздражает поверхность листа, отчего он начинает медленно скручиваться, и захваченное таким образом насекомое переваривается.

Примеры ловчих аппаратов насекомоядных растений

Росянка круглолистная

Листья

у росянки небольшие, не более 1 см длиной, округлые, собраны в прикорневую

розетку. Покрыты длинными волосками, выделяющими клейкую жидкость, из-за этого

растение выглядит как бы покрытым капельками росы, отсюда и название. Мелкие

насекомые (комары, мухи и другие), привлекаемые видом блестящих капелек,

садятся на листья и приклеиваются к ним. Лист начинает медленно

сворачиваться и выделять ферменты, которые помогают переварить насекомое.

Листья

у росянки небольшие, не более 1 см длиной, округлые, собраны в прикорневую

розетку. Покрыты длинными волосками, выделяющими клейкую жидкость, из-за этого

растение выглядит как бы покрытым капельками росы, отсюда и название. Мелкие

насекомые (комары, мухи и другие), привлекаемые видом блестящих капелек,

садятся на листья и приклеиваются к ним. Лист начинает медленно

сворачиваться и выделять ферменты, которые помогают переварить насекомое.

Хищная

пузырчатка

Хищная

пузырчатка

В стоячих водоемах на болотах встречается еще одно растение-хищник – пузырчатка обыкновенная. Это растение плавает у поверхности воды. У пузырчатки нет корней. Но у некоторых сегментов листовой пластины имеются пузырьки, которые частично заполнены воздухом. В этих пузырьках есть вход и нет выхода для мелких живых организмов, такие как рачки, личинки комаров. Пленниками могут стать даже мальки рыб. Когда жертвы попадают в пузырек, они погибают, разлагаются и питательные вещества достаются коварной пузырчатке.

Венерина мухоловка

Это

насекомоядное растение. Ее ловушки состоят из листьев, по форме напоминающих

раковины двухстворчатого моллюска с длинными зубчиками по краям. По ободку

створок вдоль внутреннего края располагаются железы. Они вырабатывают приятно

пахнущий нектар, привлекающий насекомых. Каждая из двух внутренних плоских

поверхностей ловушки снабжена чувствительными волосками. Если насекомое,

привлеченное нектаром, неоднократно касается этих волосков, то ловушка

закрывается. Из желез, расположенных внутри, выделяется пищеварительный сок, и

насекомое начинает перевариваться. Ловушка остается закрытой в течение

нескольких дней.

Это

насекомоядное растение. Ее ловушки состоят из листьев, по форме напоминающих

раковины двухстворчатого моллюска с длинными зубчиками по краям. По ободку

створок вдоль внутреннего края располагаются железы. Они вырабатывают приятно

пахнущий нектар, привлекающий насекомых. Каждая из двух внутренних плоских

поверхностей ловушки снабжена чувствительными волосками. Если насекомое,

привлеченное нектаром, неоднократно касается этих волосков, то ловушка

закрывается. Из желез, расположенных внутри, выделяется пищеварительный сок, и

насекомое начинает перевариваться. Ловушка остается закрытой в течение

нескольких дней.

Вопросы

1.Предположите, по какой причине растения перешли к хищному способу питания?

2. Назовите два способа, которым растение может поймать насекомое. Предположите, каким образом растения стараются обезопасить своих опылителей от попадания в ловушку.

3. Благодаря какому механизму происходит захват и последующее переваривание насекомого?

Кейс Растения паразиты

Заразиха

Многолетнее

растение, не имеет хлорофилла. Живет за счет питательных веществ, извлекаемых

из корней-хозяев. Обыкновенных листьев у них нет, но стебель покрыт чешуйками,

расположенными по спирали. Растение имеет светло-бурую, желтоватую, розоватую

или синеватую окраску. Некоторые заразихи наносят ощутимый вред культурным

растениям – ослабляют их, снижают урожайность и могут привести к их гибели.

Многолетнее

растение, не имеет хлорофилла. Живет за счет питательных веществ, извлекаемых

из корней-хозяев. Обыкновенных листьев у них нет, но стебель покрыт чешуйками,

расположенными по спирали. Растение имеет светло-бурую, желтоватую, розоватую

или синеватую окраску. Некоторые заразихи наносят ощутимый вред культурным

растениям – ослабляют их, снижают урожайность и могут привести к их гибели.

Повилика

У повилики тонкий

нитевидный стебель обвивает любое растение и присасывается к нему, питаясь

соками поражённого растения. Повилика не будет обвивать сухую палочку или

другую опору, этому растению паразиту нужно живое растение, чтобы питаться его

соками как паразиту.

У повилики тонкий

нитевидный стебель обвивает любое растение и присасывается к нему, питаясь

соками поражённого растения. Повилика не будет обвивать сухую палочку или

другую опору, этому растению паразиту нужно живое растение, чтобы питаться его

соками как паразиту.

У повилики нет листьев и корней, а на нитевидном корешке образуются лишь цветки и семенные коробочки, похожие на шишечки.

Повилика быстро плотно может оплести любое растение или кустарник, буквально высасывая из него все соки. Вырвать или собрать повилику без ущерба поражённому растению не получится, иногда приходится удалять все культурные растения оплетённые повиликой, чтобы избавиться от сорняка.

Петров крест

Это коварное

растение в ходе своего эволюционного развития решило отказаться от

фотосинтеза. Все питательные вещества, необходимые для роста и развития, петров

крест забирает у растения-хозяина. Погубить своего покровителя «нахлебник» вряд

ли может, да ему это и невыгодно, ведь сам паразит начисто лишен хлорофилла и к

самостоятельному существованию не способен. Наиболее интенсивное развитие и

цветение происходит в весенний период, когда у его «жертвы» самое активное

восходящее сокодвижение. В качестве покровителя петров крест обычно выбирает

орешник, граб или ольху. Основная

вегетирующая часть растения располагается под землей и представляет собой

разветвленную сеть белых толстых корневищ с видоизмененными белыми же

чешуевидными листьями, в которых запасаются питательные вещества. Растение

ветвится крестообразно, за что и получило свое название, и может присасываться

к корням нескольких растущих поблизости древесных растений. Свой первый десяток

лет петров крест проводит исключительно под землей, и только по истечении этого

времени может наступить цветение.

Это коварное

растение в ходе своего эволюционного развития решило отказаться от

фотосинтеза. Все питательные вещества, необходимые для роста и развития, петров

крест забирает у растения-хозяина. Погубить своего покровителя «нахлебник» вряд

ли может, да ему это и невыгодно, ведь сам паразит начисто лишен хлорофилла и к

самостоятельному существованию не способен. Наиболее интенсивное развитие и

цветение происходит в весенний период, когда у его «жертвы» самое активное

восходящее сокодвижение. В качестве покровителя петров крест обычно выбирает

орешник, граб или ольху. Основная

вегетирующая часть растения располагается под землей и представляет собой

разветвленную сеть белых толстых корневищ с видоизмененными белыми же

чешуевидными листьями, в которых запасаются питательные вещества. Растение

ветвится крестообразно, за что и получило свое название, и может присасываться

к корням нескольких растущих поблизости древесных растений. Свой первый десяток

лет петров крест проводит исключительно под землей, и только по истечении этого

времени может наступить цветение.

Омела

Омела -

это растение, у которой нет обычных корней, но она образуют специальные

всасывающие корни (гаустории), которые проникают в древесину дерева-хозяина и

начинают поглощать воду и питательные соли. Однако, в отличие от настоящих  паразитов, омела

дополнительно осуществляет фотосинтез и, следовательно, не зависят от конечных

продуктов метаболизма своего растения-хозяина. Омелы прекрасно приспособились к жизни на верхушках деревьев.

Они цветут уже в марте, когда на деревьях еще нет листьев, а их ягоды созревают

только в декабре, когда деревья уже сбросили листву. Это облегчает насекомым и

птицам поиск цветов и ягод. Существует также веская причина для сферической

формы омелы. Такая форма не дает ветру большой поверхности контакта высоко в

верхушках деревьев, чтобы сорвать растения с их якоря.

паразитов, омела

дополнительно осуществляет фотосинтез и, следовательно, не зависят от конечных

продуктов метаболизма своего растения-хозяина. Омелы прекрасно приспособились к жизни на верхушках деревьев.

Они цветут уже в марте, когда на деревьях еще нет листьев, а их ягоды созревают

только в декабре, когда деревья уже сбросили листву. Это облегчает насекомым и

птицам поиск цветов и ягод. Существует также веская причина для сферической

формы омелы. Такая форма не дает ветру большой поверхности контакта высоко в

верхушках деревьев, чтобы сорвать растения с их якоря.

Вопросы

1. Какой вред могут наносить растения паразиты сельскому хозяйству. Ответ поясните.

2. Какие нетрадиционные способы питания у растений вы знаете?

3. Как паразиты получают питательные вещества?

4. Какое из растений можно назвать полупаразитом и почему?

Курс «Животные»

Кейс Земноводные

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы

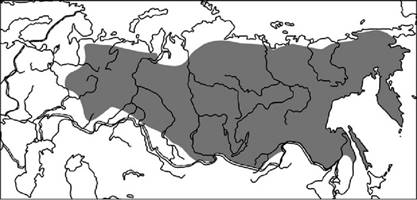

Хвостатое

земноводное на фото — сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii),  небольшая, длиной 12–13 см, саламандра, способная десятки

лет лежать в мерзлоте и после этого как ни в чем ни бывало жить

дальше. Это одна из немногих амфибий, которой удалось приспособиться

к суровым условиям северных регионов, где температура опускается ниже

–50°С, да еще и распространиться на существенную часть северо-восточной Палеарктики. По подсчетам исследователей, ареал сибирского углозуба охватывает 12 млн км2 (почти 3/4 территории

России) — это гораздо больше, чем ареалы других представителей

семейства углозубов.

небольшая, длиной 12–13 см, саламандра, способная десятки

лет лежать в мерзлоте и после этого как ни в чем ни бывало жить

дальше. Это одна из немногих амфибий, которой удалось приспособиться

к суровым условиям северных регионов, где температура опускается ниже

–50°С, да еще и распространиться на существенную часть северо-восточной Палеарктики. По подсчетам исследователей, ареал сибирского углозуба охватывает 12 млн км2 (почти 3/4 территории

России) — это гораздо больше, чем ареалы других представителей

семейства углозубов.

Ареал сибирского углозуба. Рисунок из статьи D. I. Berman, E. N. Meshcheryakova, 2012. Is the western boundary of the Siberian salamander (Salamandrella keyserlingii, Amphibia, Caudata, Hynobiidae) range determined by the specific features of its wintering?

В природе углозубы живут до 8 лет. Как и другие амфибии северных регионов, они пережидают холода в состоянии анабиоза, с приходом весны оживают и отправляются на поиски водоема для размножения, а осенью ищут укрытие и готовятся к холодам. Переживать это состояние животным помогают криопротекторы — особые растворы жидкостей, которые понижают температуру замерзания воды. Без них замерзающая вода, расширяясь, разрывает клетки.

В качестве криопротекторов разные группы амфибий используют разные вещества. Например, рекордсмен по охлаждению среди бесхвостых амфибий аляскинская лесная лягушка накапливает растворы глюкозы и мочевины, которые позволяют ей переживать температуры ниже –25°С (см. картинку дня Замороженная лягушка). Но даже эта лягушка не может пролежать замерзшей несколько лет и выжить.

Сибирский углозуб пользуется другим криопротектором — глицерином — и отлично переносит температуру до –35°С. Осенью, когда становится холоднее, углозуб начинает готовиться к спячке и ищет для себя укромное место: забирается в стволы гниющих деревьев, в трещины и щели в почве на глубине 7–10 см. Если углозуб не успеет хорошо спрятаться, он иссохнет и мумифицируется.

Перед зимовкой он также избавляется от излишков воды в организме, чтобы она, замерзая, не повреждала мембраны клеток. При подготовке к анабиозу углозубы теряют до 28% массы тела. Частично воду заменяет криопротектор, который образуется из гликогена, хранящегося в печени. Доля печени от массы тела перед зимовкой составляет около 37%, причем 14–16% приходится на гликоген. Перед зимовкой и в течение зимы запасы гликогена расходуются, и в конце спячки доля печени составляет всего 4–6% от массы тела, а гликогена становится совсем мало — 0,3–0,4%. При этом доля глицерина в организме заметно увеличивается до 17%. Когда температура опускается ниже –5°С, вода, оставшаяся во рту, брюшной и легочной полостях и между крупными мышцами, превращается в небольшие кристаллики льда, но кровь и внутренние органы из-за высокой концентрации криопротектора не замерзают.

Случается, что углозубы надолго застревают в замороженном состоянии где-нибудь в мерзлоте, и через десятки лет их находят исследователи. После размораживания такие животные обычно погибают, но не всегда. 45 лет назад нашли углозуба в чукотском шурфе на глубине 11 метров— cкорее всего, он нечаянно туда провалился или заполз, чтобы спрятаться на зиму. После того как его разморозили, углозуб ожил и здравствовал в лаборатории еще полгода, пока его не умертвили. Радиоуглеродный анализ показал, что его возраст был 90±15 лет.

Интересно, что кроме низких температур и длительного анабиоза сибирский углозуб способен переносить многократные циклы замораживания-размораживания. В экспериментах с четырьмя такими циклами выживало 80–100% животных. Вероятно, такая способность помогает углозубам, когда они весной идут к водоемам для размножения и не успевают добраться за один день, замерзая в пути.

Зато тепло углозубы переносят плохо, не любят свет и прячутся от него. А при температуре +27°С эти животные погибают, даже находясь в тени.

Вопросы:

1. Обитают ли сибирские углозубы в Хабаровском крае?

2. Что такое криопротекторы? Приведите примеры из текста.

3. Каким методом можно определить возраст животного?

Задание № 2. Находки отпечатков древних земноводных

· В 2007 году в скалах Пенсильвании обнаружили окаменевшие отпечатки саламандроподобных амфибий, которым более 330 миллионов лет. Ископаемые земноводные жили на 100 миллионов лет раньше первых динозавров.

· В 2024 году в итальянских Альпах нашли следы древней экосистемы возрастом 280 миллионов лет. Среди находок — хорошо сохранившиеся отпечатки лап рептилий и земноводных, которые жили в пермский период (298–251 млн лет назад) — ещё до появления динозавров.

· В 2023 году на территории штата Аризона обнаружили отпечатки тел пока самых древних безногих беспозвоночных существ, обитавших на Земле примерно 220 млн лет назад, в конце триасовой эры.

Предположим, тебе удалось найти отпечатки древних земноводных. На какие из перечисленных ниже вопросов, можно получить ответы, анализируя эти отпечатки? Обведи в таблице ответ «ДА», если это возможно, и «НЕТ» – если по отпечаткам следов нельзя ответить на данный вопрос.

|

Вопрос |

Можно ли ответить на этот вопрос, анализируя отпечатки следов? |

|

|

1) Были ли Земноводные травоядными или хищниками? |

Да |

Нет |

|

2) Каковы примерные размеры и масса животных? |

Да |

Нет |

|

3) Каковы были причины вымирания Земноводных? |

Да |

Нет |

|

4) Сколько пальцев было на ногах этих Земноводных? |

Да |

Нет |

|

5) Какие современные животные произошли от древних Земноводных? |

Да |

Нет |

Задание № 3

Прочитай текст, рассмотри таблицу и ответь на вопросы.

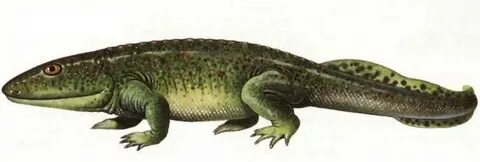

В 1931 году датско-шведская экспедиция обнаружила в восточной Гренландии остатки в виде окаменелостей четвероногого позвоночного, обитавшего около 370 миллионов лет назад. Это крупное — длиной в метр, а то и полтора — существо с большой тяжелой головой, огромной пастью, массивным туловищем и четырьмя настоящими лапами. Хвостовой плавник у ихтиостеги есть, но он гораздо слабее, чем у подавляющего большинства живших одновременно с ней кистеперых рыб. Передние лапы у нее сильнее задних.

Спинной плавник находился по краю хвоста. Сам хвост обладал серией костистых опор, типичных для хвостовых опор, встречающихся у рыб. Другие признаки, сохраняющиеся у более ранних водных позвоночных, включают относительно короткую область морды, наличие преоперкулярной кости в области щеки, которая служит частью жабр, и множество мелких чешуек на теле. Продвинутые черты, характерные для четвероногих, включают ряд крепких костей, поддерживающих мясистые конечности, отсутствие жабр и сильных ребер.

Вопрос 1. Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в которых появилось это животное.

Вопрос 2. В какой среде предпочитало жить это животное? Ответ поясните.

Вопрос 3. К какому Типу и Классу относится это животное?

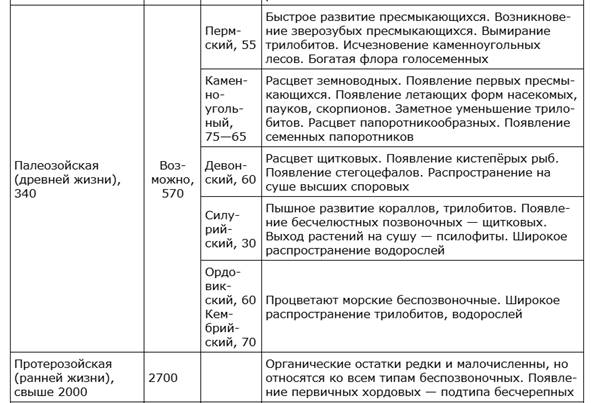

Геохронологическая таблица

Задание № 4

Исполинская саламандра —

очень странное и одно из самых редких животных на планете. Среди земноводных

они — самые большие. По внешнему виду напоминает расплывчатую слизкую

субстанцию огромного размера. С первого взгляда это неуклюжее и неповоротливое

животное, но на самом деле все совершенно наоборот. Поймать саламандру очень

сложно, и не только из-за ее скользкой кожи, но и из-за огромных размеров.

Исполинская саламандра —

очень странное и одно из самых редких животных на планете. Среди земноводных

они — самые большие. По внешнему виду напоминает расплывчатую слизкую

субстанцию огромного размера. С первого взгляда это неуклюжее и неповоротливое

животное, но на самом деле все совершенно наоборот. Поймать саламандру очень

сложно, и не только из-за ее скользкой кожи, но и из-за огромных размеров.

Длина туловища исполинской саламандры может достигать двух метров, а вес — до ста килограмм. Различают два вида этих земноводных — китайскую и японскую саламандру. Китайская немного меньше размером (1,5-1,6 метра), японская, соответственно, больше (1,7-1,8 метра). Внешне они очень похожи, различается лишь расположение шишек на голове. Эти два вида могут спариваться между собой, порождая скрещенный вид. Средний срок жизни этих животных — 55-60 лет. Растет исполинская саламандра всю жизнь, поэтому старые саламандры могут быть в разы больше молодых.

К какому из отрядов относиться это Животное?

1) Бесхвостые

2) Хвостатые

3) Безногие.

Курс «Человек и его здоровье»

Кейс «Витамины».

Первые сведения об этой коварной болезни относятся к эпохе крестовых походов, к

началу XIII века заболевание было распространено среди

экипажей кораблей и получила название «морской скорбут».

Первые сведения об этой коварной болезни относятся к эпохе крестовых походов, к

началу XIII века заболевание было распространено среди

экипажей кораблей и получила название «морской скорбут».

На материке массовые заболевания цингой имели место, как правило, в изолированных местах скопления людей: осаждённых крепостях, тюрьмах, удалённых посёлках.

Опасный недуг свирепствовал среди первостроителей города Комсомольска-на-Амуре зимой 1933 года. Одним из самых тяжких испытаний, выпавших на долю первостроителей города Комсомольска-на-Амуре была страшная болезнь, о которой большинство из них никогда не слышали. Строители, вторгшиеся в тайгу, оказались в положении полярников. Тут их и подкараулила незнакомая болезнь. У молодых, здоровых ребят начинали пухнуть ноги, выпадать зубы, они слабели и валились с ног. Незнакомая болезнь пугала людей. Они чувствовали себя беспомощными перед ней. Врачи сбивались с ног, спасая больных, число которых возрастало с угрожающей быстротой.

Спасительное предложение в борьбе с

этим заболеванием внес опытный доктор Пендрие В.Л. Именно он предложил

способ борьбы с опасным недугом – хвойный отвар. В ту суровую пору были спасены

жизни многих первостроителей.

Спасительное предложение в борьбе с

этим заболеванием внес опытный доктор Пендрие В.Л. Именно он предложил

способ борьбы с опасным недугом – хвойный отвар. В ту суровую пору были спасены

жизни многих первостроителей.

Химический состав хвои сосны - каротин, рибофлавин, ниацин, пантотеновая кислота, аскорбиновая кислота, антоциановые соединения, накапливающиеся больше зимой и ранней весной, около 5% дубильных веществ, алкалоиды.

Вопросы к задаче:

1.О каком заболевании идет речь?

2.Проанализируйте химический состав хвои сосны и назовите причины этого заболевания.

3. Почему жители Комсомольска-на-Амуре в первые годы становления города страдали от этого заболевания?

4. Предложите способы профилактики этого недуга, которыми могли воспользоваться в 1932-33 годах дальневосточные жители, кроме хвойного отвара.

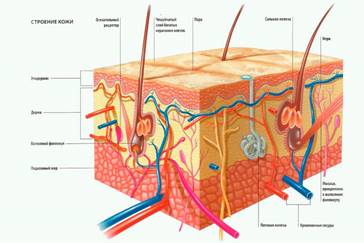

Кейс «Кожа. Гигиена кожи».

Кожа – самый большой орган человеческого тела. Ее площадь составляет 1,5-2м² . Масса кожи примерно 5% массы тела. На разных участках тела она имеет разную толщину - от 0,1 до 4 мм. Кожа, покрывающая спину, череп, бедра, ступни и ладони, имеет наибольшую толщину (около 4 мм), а кожа век в 10 раз тоньше (0,4 мм). Кожа состоит из эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки.

Эпидермис имеет вид узкой полоски, на самом деле он состоит из пяти слоев. В самом нижнем его слое, зародышевом, или базальном, постоянно происходит размножение эпителиальных клеток. В нем же имеется пигмент меланин, от количества которого зависит и цвет кожи. Чем больше вырабатывается меланина, тем интенсивнее и темнее окраска кожи. У людей, живущих в жарких странах, меланина в коже вырабатывается очень много, поэтому кожа у них смуглая; наоборот, у людей, живущих на севере, меланина мало, поэтому кожа северян светлее.

Дерма,

или собственно кожа, представляет собой соединительную ткань и содержит петли

капилляров и нервные окончания, кровеносные и лимфатические сосуды, фолликулы

волос, железы, а также эластические, коллагеновые и гладкомышечные волокна,

придающие коже прочность и эластичность.

Дерма,

или собственно кожа, представляет собой соединительную ткань и содержит петли

капилляров и нервные окончания, кровеносные и лимфатические сосуды, фолликулы

волос, железы, а также эластические, коллагеновые и гладкомышечные волокна,

придающие коже прочность и эластичность.

Подкожно-жировая клетчатка состоит из пучков соединительной ткани и жировых скоплений, пронизанных кровеносными сосудами и нервными волокнами. Физиологическая функция жировой ткани заключается в накоплении и хранении питательных веществ. Кроме того, она служит для терморегуляции.

Функции кожи:

· Защитная- поверхность кожи является местом контакта организма с факторами окружающей среды, чем и обусловлено строение поверхностного слоя: мелкие плотно прилегающие друг к другу клетки постоянно слущиваются и обновляются за счет деления клеток во внутренних слоях. Реакция среды поверхностных выделений кожи слабокислая(рH 5,5), что тоже характеризирует защитную функцию кожи, так как слабокислая среда угнетает развитие бактерий;

· Сигнальная- нахождение рецепторов на поверхности кожи осуществляется тактильную чувствительность, а болевые ощущения позволяют

Сохранять целостность и здоровье человечного организма посредством защитных рефлексов, которые в большинстве случаев берут свое начало от рецепторов кожи и сенсорных органов;

· Выделительная- с солями пота из организма выделяются продукты распада;

· Терморегулирующая- температура тела человека поддерживается на постоянном уровне(36,6°С), несмотря на значительные колебания температуры окружающей среды. Реакции кожи при повышении температуры- расширение кровеносных сосудов и потоотделение, при понижении температуры- сужение кровеносных сосудов и дрожь;

· в коже под действием солнечных лучей может вырабатываться витамин D. Этот витамин участвует в «удержании» кальция в костях.

Задание 1. .Прочитайте текст. Что стало причиной смерти мальчика?

История

о «золотом» мальчике. В последние дни 1496 г. В роскошном замке миланского

герцога Моро готовились к новогоднему празднику. Герцог собирался показать

своим гостям такие чудесные представления, каких еще не видывал свет. Еще бы!

Устройством праздника руководил великий художник и непревзойденный механик

Леонардо да Винчи. Он задумал восславить золотой век мира, который наступил

после многих лет железного века опустошительных войн. Для изображения железного

века кузнецы под наблюдениемЛеонардо да Винчи сделали огромную фигуру лежащего

рыцаря, закованного в латы. А золотой век должен был изображать голый мальчик,

с головы до ног покрытый золотой краской. Это был сын бедного пекаря.

История

о «золотом» мальчике. В последние дни 1496 г. В роскошном замке миланского

герцога Моро готовились к новогоднему празднику. Герцог собирался показать

своим гостям такие чудесные представления, каких еще не видывал свет. Еще бы!

Устройством праздника руководил великий художник и непревзойденный механик

Леонардо да Винчи. Он задумал восславить золотой век мира, который наступил

после многих лет железного века опустошительных войн. Для изображения железного

века кузнецы под наблюдениемЛеонардо да Винчи сделали огромную фигуру лежащего

рыцаря, закованного в латы. А золотой век должен был изображать голый мальчик,

с головы до ног покрытый золотой краской. Это был сын бедного пекаря.

В разгар праздничного веселья в зал ввели поверженного рыцаря. Из его чрева вышел «золотой мальчик» с крыльями и лавровой ветвью в руке. Испуганно смотрел он на окружающих, произнося заученное приветствие герцогу. Праздник не удалось довести до конца, потому что внезапно заболела жена герцога. Гости разъехались. Погасли огни. О мальчике, конечно, забыли… Он остался один в огромном холодном полутемном зале. Лишь на следующий день Леонардо да Винчи увидел его в темном углу. Ребенок дрожал и жалобно плакал. Леонардо закутал его в плащ, отнес к себе домой и три дня ухаживал за ним, пытаясь спасти. Но на четвертый день мальчик умер. Прошли века. История «золотого мальчика», связанная с именем великого художника, не была забыта. А причина его гибели долгое время оставалась непонятной и вызывала разные толкования.

Задание

2. .В

1877 г. Джозеф Аллен установил закономерность изменения размеров поверхности

тела теплокровных животных с изменением климатических условий. Согласно правилу

Аллена у животных, населяющих более холодные участки ареала, общая площадь

поверхности тела несколько меньше, чем у представителей того же вида (или

близких видов) из более теплых местностей. Как вы думаете, для человека этот

закон применим?

Задание

2. .В

1877 г. Джозеф Аллен установил закономерность изменения размеров поверхности

тела теплокровных животных с изменением климатических условий. Согласно правилу

Аллена у животных, населяющих более холодные участки ареала, общая площадь

поверхности тела несколько меньше, чем у представителей того же вида (или

близких видов) из более теплых местностей. Как вы думаете, для человека этот

закон применим?

Задание

3 .Закаливание

– это тренировка и совершенствование теплорегулирующих механизмов, усиление

способности организма быстро приспосабливаться к колебаниям температуры и

другим изменяющимся климатическим факторам, что создает устойчивость его к

простудным заболеваниям, укрепляет здоровье и повышает работоспособность. Какие

виды закаливания вы используете?

Задание

3 .Закаливание

– это тренировка и совершенствование теплорегулирующих механизмов, усиление

способности организма быстро приспосабливаться к колебаниям температуры и

другим изменяющимся климатическим факторам, что создает устойчивость его к

простудным заболеваниям, укрепляет здоровье и повышает работоспособность. Какие

виды закаливания вы используете?

Задание 4. Для кожи, как и для всего организма, характерна адаптация – способность органов чувств снижать свою возбудимость при длительном действие раздражителя. О наличии адаптации можно убедиться на примере ощущения холода и тепла. В результате адаптации к теплу резче ощущается холод, и наоборот. В три сосуда налейте воду с температурой +10 °C, +25°C, +40°C. В первый сосуд поместите правую руку, в третий – левую. Затем перенесите обе руки в средний сосуд с температурой +25°C. В правой руке (которая находилась в холодной воде) возникает ощущение тепла, а в левой – холода. Объясните полученные результаты.

Задание 5. Экспериментально доказано, что на чистой коже человека за 10 мин гибнет 85% болезнетворных бактерий, а на грязной – только 5%. Объясните, в чем причина гибели бактерий. Какой гигиенический вывод вытекает из этого факта?

Кейс «Звуковое восприятие. Гигиена слуха»

Мир наполнен различными звуками:шумом машин, звуком колокола,пением птиц, шумом прибоя и криками чаек. С точки зрения физики звук – это чередующееся разрежение и сгущение воздуха,распространяющееся во все стороны от источника звука. А источником звука может быть любое колеблющееся тело.

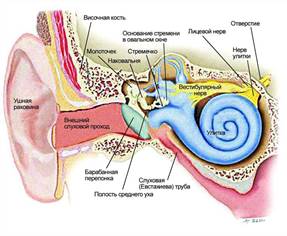

Орган слуха (рис.1) у человека парный, что позволяет ему различать, с какой стороны исходит звук. Если звучащий предмет находится слева, то импульсы от левого уха переходят в мозг раньше, чем от правого. Эта небольшая разница во времени и позволяет не только определить направление, но и воспринимать звуковые источники из разных участков пространства. Такое звучание называется объемным, или стереофоническим. Ухо состоит из следующих отделов: наружное, среднее и внутреннее.

Наружное ухо состоит из ушной раковины, наружного

слухового прохода и барабанной перепонки. Ушная раковина – это эластичный

хрящсложнойформы,покрытый кожей. Ушная раковина у человека неподвижна и

играет незначительную роль по сравнению с животными, у которых ее подвижность

обеспечивает лучшую ориентировку по отношению к источнику звука. Наружный

слуховой проход имеет длину 27-35 мм, диаметр 6-8 мм. Он проводит звуковые

колебания к барабанной перепонке. Слуховой канал выстлан эпителиальной тканью,

отдельные клетки которой (видоизменные потовые железы) вырабатывают ушную серу.

Она защищает барабанную перепонку от механических частиц. Барабанная перепонка

– тонкая мембрана, которой заканчивается наружный слуховой проход, толщина ее

около 0,1 мм. Она отделяет наружное ухо от среднего.

Наружное ухо состоит из ушной раковины, наружного

слухового прохода и барабанной перепонки. Ушная раковина – это эластичный

хрящсложнойформы,покрытый кожей. Ушная раковина у человека неподвижна и

играет незначительную роль по сравнению с животными, у которых ее подвижность

обеспечивает лучшую ориентировку по отношению к источнику звука. Наружный

слуховой проход имеет длину 27-35 мм, диаметр 6-8 мм. Он проводит звуковые

колебания к барабанной перепонке. Слуховой канал выстлан эпителиальной тканью,

отдельные клетки которой (видоизменные потовые железы) вырабатывают ушную серу.

Она защищает барабанную перепонку от механических частиц. Барабанная перепонка

– тонкая мембрана, которой заканчивается наружный слуховой проход, толщина ее

около 0,1 мм. Она отделяет наружное ухо от среднего.

Среднее ухо помещается в особом углублении височной кости - барабанной полости. В ней располагаются три слуховые косточки – молоточек, наковальня и стремечко. Слуховые косточки очень маленькие, например масса стремечка всего 2,5 мг. Полость среднего уха соединяется с полостью носоглотки слуховой (евстахиевой) трубой.

Рис 1. Строение органа слуха человека

Благодаря этой трубе давление на барабанную перепонку снаружи и изнутри уравновешено. Слуховые косточки передают звуковые колебания от барабанной перепонки к внутреннему уху, при этом они образуют систему рычагов, которые повышают эффективность передачи колебаний с барабанной перепонки на внутреннее ухо, когда сигнал,передаваемый косточками, усиливается в 30-50 раз.

Внутреннее ухо имеет вид перепончатого лабиринта,

который располагается в костном лабиринте височной кости. Оно представлено

преддверием, тремя полукружными каналами и улиткой. Улитка относится к органу

слуха, а полукружные каналы и преддверием являются органом равновесия. Между

стенкой костного лабиринта и наружной поверхность перепончатого лабиринта

находится жидкость – перилимфа. Улитка представляет собой тонкий конус длиной

3.5 см, закрученный спиралью на 2.5 оборота. На основной мембране улитки,

которая разделяет улитковый проток и барабанную лестницу, располагается

звуковоспринимающий аппарат – кортиев орган, пластинку которого составляют

12 000-24 000 тонких волоконец различной длины. На другой стороне

пластинки расположены чувствительные волоски и клетки – рецепторы, воспринимающие

колебания жидкости. Жидкость приходит в колебания при поочередных надавливаниях

стремечка на овальное окно и выпячивания круглого окна,  расположенного

подовальным.

расположенного

подовальным.

Звуковые волны возникают как чередование сгущений и разряжений воздуха и распространяются во все стороны от источника звука. Все вибрации воздуха, воды или другой упругой среды распадаются на периодические (тоны) и непериодические (шумы).

Верхний звуковой порог у взрослого человека составляет 20 000Гц, самый низкий -12-24 Гц. Дети имеют более высокую верхнюю границу слуха -22 000 Гц, у пожилых людей она ниже – около 15 000 Гц. Наибольшей восприимчивостью обладает ухо к звукам с частотой колебаний в пределах от 1000 до 4000 Гц. Звуки ниже 16 Гц называются инфразвуками, а выше 20 000Гц – ультразвуками.

Таблица 1. Скорость звука в различных средах

|

Среда |

Скорость звука, м/с |

|

Воздух при 0° С |

331 |

|

Воздух при 30° С |

350 |

|

Вода |

1450 |

|

Медь |

3800 |

|

Железо |

4900 |

|

Стекло |

5600 |

|

Дерево (ель) |

4800 |

|

Пробка |

430-530 |

Таблица 2. Сила звука

|

Шумы |

Сила, дБ |

|

Нижний предел чувствительности уха |

0 |

|

Шепот, шорох листьев |

10 |

|

Тиканье часов на расстоянии 1м |

30 |

|

Речь, шум в магазина |

60 |

|

Уличные шумы |

55 |

|

Легковые автомобили |

77 |

|

Автобусы |

80 |

|

Строительные предприятия |

95 |

|

Железнодорожный транспорт |

100 |

|

Воздушный транспорт |

100 |

|

Дисковая пила |

105 |

|

Гром |

120 |

|

Реактивный двигатель |

120 |

|

Болевой порог |

130 |

Звуки можно разделить на шумы и музыку. В музыке выделяют консонанс (благозвучие) и диссонанс (неприятный для слуха набор звуков).

Распространение звука зависит от среды (табл.1). Звук не передаётся в вакууме. Сила звука измеряется в децибелах (табл. 2).

У многих животных

звуковое восприятие отличается от человека. На краю колокола

у медузы расположены примитивные глаза и органы равновесия – слуховые колбочки

величиной с булавочную головку. Это и есть уши медузы. Однако слышат они не

просо звуковые колебания, доступные и нашему уху, а инфразвуки с частотой 8-13

Гц. Перед штормом усиливающийся ветер срывает гребни волн и захлестывает их.

Каждое такое захлопывание воды на гребне волны порождает акустический удар,

создаются инфразвуковые колебания, их-то и улавливает своим куполом медуза.

Колокол медузы усиливает инфразвуковые колебания (как рупор) и передаёт на

слуховые колбочки. Шторм разыгрывается еще за сотни километров от берега, он и

придает в эти места примерно часов через 20, а медузы уже слышат его и уходят

на глубину. Ультразвуки слышат летучие мыши, дельфины и другие животные.

У многих животных

звуковое восприятие отличается от человека. На краю колокола

у медузы расположены примитивные глаза и органы равновесия – слуховые колбочки

величиной с булавочную головку. Это и есть уши медузы. Однако слышат они не

просо звуковые колебания, доступные и нашему уху, а инфразвуки с частотой 8-13

Гц. Перед штормом усиливающийся ветер срывает гребни волн и захлестывает их.

Каждое такое захлопывание воды на гребне волны порождает акустический удар,

создаются инфразвуковые колебания, их-то и улавливает своим куполом медуза.

Колокол медузы усиливает инфразвуковые колебания (как рупор) и передаёт на

слуховые колбочки. Шторм разыгрывается еще за сотни километров от берега, он и

придает в эти места примерно часов через 20, а медузы уже слышат его и уходят

на глубину. Ультразвуки слышат летучие мыши, дельфины и другие животные.

1. Пользуясь справочными материалами, решите задачу.

Звуковая волна из воздуха распространилась в воду. Длина волны звука в воздухе 1м, а в воде – 4,25 м. Определите скорость распространения звука в воде, если скорость звук в воздухе 340 м/с.

2. На одном из ленинградских заводов имел место такой случай. Кузнец в обеденный перерыв захотел отдохнуть и улегся на станину кузнечного пресс, его товарищ решил пошутить и напугать спящего. Он забрался под станину и что было силы ударил по ней молотком. Шутка окончилась плачевно - спящий кузнец оглох. В чем причина внезапно наступившей глухоты?

3. Объясните, почему комар издает звуки только при полете, а когда садится, замолкает.

4. Как вы объясните исторический факт?

Известно, что великий композитор Людвиг Ван Бетховен, будучи глухим, слушал игру на рояле с помощью трости, которой он опирался на рояль, а другой конец держал в зубах.

5. Сформулируйте положения и правила под общим названием «Как сохранить слух?».

Если вы регулярно пользуетесь плеером, проделайте такой простейший эксперимент, чтобы определить, попали ли вы в группу слухового риска. Включите обычное радио через динамик, найдите <<разговорную>> станцию и выберите самый тихий уровень, на котором вы можете разбирать слова. Затем вернитесь к плееру с наушниками на привычной громкости. Через час снимите наушники и сразу же включите радио на тот же самый тихий уровень разговорной речи. Ничего не слышите? Так и есть: произошло временное смещение звукового порога. Способность различать более тихие звуки обычно восстанавливается в течение 24 часов, но эффект накапливается и может привести к постоянному повреждению слухового восприятия. Так что носите наушники как можно реже, если не хотите поменять их на слуховой аппарат!

Курс «Общая биология»

Кейс. «Значение работ Н.И. Вавилова для генетики и селекции»

Задание 1. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.

Н.И. Вавилов на основании изучения

большого количества различных видов растений в 1920 году сформулировал закон

гомологических рядов в наследственной изменчивости: «Виды и роды, генетически близкие,

характеризуются сходными рядами в наследственной изменчивости с такой

правильностью, что зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть

нахождение параллельных форм у других видов и родов». С менее четкой

формулировкой аналогичную мысль высказывали и ранее _Ч. Дарвин и другие

ученые. Закон гомологических рядов имеет общебиологическое значение,

справедлив для всех живых организмов. На основании этого закона можно

предсказывать, какие мутантные формы могут возникнуть у близкородственных

видов. Анализ огромного количества культурных растений и их дикорастущих

предков, позволил Н.И. Вавилову сформулировать закон, устанавливающий

параллелизм в наследственной изменчивости организмов, имеющих большое

значение как для теоретической генетики, так и для практической селекции.

Н.И. Вавилов на основании изучения

большого количества различных видов растений в 1920 году сформулировал закон

гомологических рядов в наследственной изменчивости: «Виды и роды, генетически близкие,

характеризуются сходными рядами в наследственной изменчивости с такой

правильностью, что зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть

нахождение параллельных форм у других видов и родов». С менее четкой

формулировкой аналогичную мысль высказывали и ранее _Ч. Дарвин и другие

ученые. Закон гомологических рядов имеет общебиологическое значение,

справедлив для всех живых организмов. На основании этого закона можно

предсказывать, какие мутантные формы могут возникнуть у близкородственных

видов. Анализ огромного количества культурных растений и их дикорастущих

предков, позволил Н.И. Вавилову сформулировать закон, устанавливающий

параллелизм в наследственной изменчивости организмов, имеющих большое

значение как для теоретической генетики, так и для практической селекции.

Свое открытие Вавилов представил только в 1920 году, во время съезда селекционеров, проходившего в Саратове. По мнению его коллег, открытие Николая можно было поставить в один ряд с открытием Менделеевым периодической системы элементов в химии. Разработка Вавилова произвела фурор и открыла самые широкие перспективы для ее практического применения.

Проанализируйте таблицу. Определите наиболее близкородственные виды растений и животных.

Таблица 1. Виды растений

|

Кукуруза

|

Гречиха

|

|

Горох

|

Рис

|

|

Пшеница

|

Подсолнечник

|

Таблица 2. Виды животных

|

Овца

|

Кабан

|

|

Верблюд

|

Снежная коза

|

|

Горал

|

Носорог

|

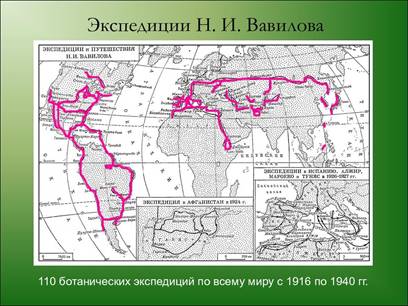

Задание 2. Экспедиции Н.И. Вавилова.

Почти половину своей жизни Николай Вавилов провел в экспедициях. Еще в студенческие годы он побывал на Северном Кавказе и Закавказье.

В 20-х годах Николай отправлялся в экспедиции уже со своими студентами, каждый раз возвращался с богатейшей коллекцией растений, служившей подкреплением к его открытиям.

В 1924-м Вавилов первый из всех европейцев сумел посетить Нуристан, закрытую провинцию Афганистана. Потом бродил по Африке, Средиземноморье, Индии, откуда вернулся с новыми экземплярами для своей коллекции. Николай отметил, что в Индии им удалось обнаружить «прарожь». Экспедиция ученого прошла по пути великого полководца Александра Македонского.

В 20-е годы Вавилов организовал экспедицию в Хивинский оазис в Узбекистане, с 1926-го по 1927-й занимался исследовательской деятельностью в Марокко, Алжире, Палестине, Сирии. Кроме этого ознакомился с растительным миром Франции, Греции, Португалии и Испании. В основном его маршруты были пешими, вместе с группой ученый «протопал» более двух тысяч километров. Коллекция собранного материала насчитывала несколько тысяч образцов.

В НАЧАЛЕ 30-Х ГОДОВ НИКОЛАЙ ПОБЫВАЛ В КИТАЕ, ЯПОНИИ И

ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ. ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСПЕДИЦИЙ УЧЕНЫЙ ИЗДАЕТ СВОЮ ВТОРУЮ ВАЖНУЮ РАБОТУ,

ПОСВЯЩЕННУЮ ЦЕНТРАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. ЭТОТ ТРУД УДОСТОИЛСЯ

ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ.

В НАЧАЛЕ 30-Х ГОДОВ НИКОЛАЙ ПОБЫВАЛ В КИТАЕ, ЯПОНИИ И

ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ. ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСПЕДИЦИЙ УЧЕНЫЙ ИЗДАЕТ СВОЮ ВТОРУЮ ВАЖНУЮ РАБОТУ,

ПОСВЯЩЕННУЮ ЦЕНТРАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. ЭТОТ ТРУД УДОСТОИЛСЯ

ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ.

За всю свою жизнь Вавилов побывал в 180 экспедициях, которые охватывали Америку и Евразию. Его признали великим путешественником, обогатившим мировую науку о растениях. В результате он собрал невиданную до тех пор коллекцию культурных растений, число которых перевалило за 250 тысяч единиц. Эта коллекция и стала основой первого созданного в мире генного банка.

Задание 3. Коллекция зерновых культур Н.И. Вавилова.

В России есть уникальная, бесценная коллекция, виртуальная стоимость которой

оценивается в триллионах долларов, но она призвана служить всему человечеству и

поэтому бесценна. Это мировая коллекция генетических ресурсов растений. Ей

больше ста лет, но она живая, продолжает расти и развиваться. Она расширялась и

увеличивалась не ровно и неоднородно. Ей пришлось пережить Первую мировую

войну, Гражданскую войну, период репрессий, Блокаду Ленинграда Великой

Отечественной войны, трудности послевоенного и современного периодов.

В России есть уникальная, бесценная коллекция, виртуальная стоимость которой

оценивается в триллионах долларов, но она призвана служить всему человечеству и

поэтому бесценна. Это мировая коллекция генетических ресурсов растений. Ей

больше ста лет, но она живая, продолжает расти и развиваться. Она расширялась и

увеличивалась не ровно и неоднородно. Ей пришлось пережить Первую мировую

войну, Гражданскую войну, период репрессий, Блокаду Ленинграда Великой

Отечественной войны, трудности послевоенного и современного периодов.

Интерес Гитлера

Союзникам по антигитлеровской коалиции стало известно, что Гитлер создал специальную команду СС для захвата вавиловской коллекции семян. По мере продвижения команды захватывали небольшие фонды семян на западе СССР. Но главный трофей им, — коллекция ВИР в Ленинграде, — не достался.

Уникальная коллекция зародилась в Санкт-Петербурге. Место рождения – бюро прикладной ботаники. Бюро образовалось в 1894 году, но коллекция стала создаваться не сразу. Известно, что к 1901 году в ней был 301 образец.

Коллекция семян культурных растений, собранная

советским учёным-ботаником Н. И. Вавиловым и его сотрудниками в результате 110

ботанико-агрономических экспедиций по всему миру, принёсших мировой науке

результаты первостепенной значимости. С 1923 по 1940 год Н. И. Вавиловым и

другими сотрудниками ВИРа было совершено 180 экспедиций, из них 40 — в 65

зарубежных странах. Результат вавиловских научных экспедиций - создание

уникальной, самой богатой в мире коллекции культурных растений, насчитывавшей в

1940 году 250 тысяч образцов.

Коллекция семян культурных растений, собранная

советским учёным-ботаником Н. И. Вавиловым и его сотрудниками в результате 110

ботанико-агрономических экспедиций по всему миру, принёсших мировой науке

результаты первостепенной значимости. С 1923 по 1940 год Н. И. Вавиловым и

другими сотрудниками ВИРа было совершено 180 экспедиций, из них 40 — в 65

зарубежных странах. Результат вавиловских научных экспедиций - создание

уникальной, самой богатой в мире коллекции культурных растений, насчитывавшей в

1940 году 250 тысяч образцов.

Генофонд содержит некоторые культуры, которых уже нет в природе. Роль этой коллекции незаменима в обеспечении продовольственной безопасности России. Так, с ее использованием в стране было выведено свыше 4,5 тыс. районированных сортов сельскохозяйственных культур, способствовавших повышению урожайности и качества продукции. К 2018 году образцов в коллекции было уже более 325 000. Примерно на 75 тыс. больше, чем во времена Вавилова.

У каждого образца есть дубликаты, 2-4 дубликата. Есть живые образцы, есть гербарии. Более 20% сортов из коллекции сохранились только в институте ВИР.

Всероссийский НИИ растениеводства имени Н.И.Вавилова в Санкт-Петербурге.

Почему Н.И. Вавилова называют ученым, накормившим человечество?

Задание 4. Химический состав зерновых культур.

По данным Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР), содержание белка в зерне мягкой пшеницы изменяется от 7,6 до 25,8 %, а у твёрдой — от 9,9 до 26,5 %, в среднем 15–18 %.

В зерне пшеницы также содержатся:

· крахмал (65–75 % на сухое вещество),

· сахара (2–3 %),

· клетчатка (1,5–3,5 %),

· гемицеллюлоза (8–10 %),

· жиры (2,0–2,5 %),

· витамины (B, B2, B6, PP, H, C, A, E),

· зольные элементы (1,5–2,5 %),

· вода (8–14 %).

Таблица 3.Химический состав зерновых культур.

Проанализируйте таблицу «Химический состав зерновых культур» и ответьте на вопросы. Какой вид зерновых культур наиболее богат клейковиной? Почему типичные итальянские макароны плохо получаются из мягких сортов пшеницы?

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.