Тема урока: «Выборы: моя гражданская позиция».

(урок обществознания 8 - 9 классы)

Цели и задачи урока:

1. В области знаний — учащиеся познакомятся с основами избирательного права в РФ, принципами избирательного права в демократическом обществе, получат представление об основных этапах избирательного процесса и видах избирательного права.

2. В области умений и опыта — учащиеся в ходе учебного занятия смогут проанализировать конкретные ситуации избирательной кампании, приобретут навыки работы с текстовой информацией, смогут обобщить статистические данные по результатам опроса населения, получат опыт участия в обсуждении, опыт встреч (коммуникации) с членами избирательной комиссии.

3. В области ценностей — ученики могут задуматься и высказать свое отношение по вопросам значимости выборов как демократического института и важности активной гражданской позиции в реализации избирательного права для успешной модернизации страны, учащиеся задумаются об ответственности граждан за последствия участия или неучастия в выборах в органы власти.

Основные понятия урока: избирательное право, выборы, избирательная система.

Форма урока: урок-практикум

Оборудование:

v Конституция РФ;

v Текст Федерального закона о выборах (в электронном варианте);

v презентация к уроку «Выборы: моя гражданская позиция»;

v материалы для учащихся, материалы для учителя;

v ТСО: компьютер и мультимедийный проектор.

Эпиграф: Только способность голосовать составляет квалификацию гражданина.

Иммануил Кант.

Пояснительная записка.

Успешное проведение демократических выборов в Российской Федерации, прежде всего, зависит от активности избирателя, его гражданской позиции, уровня правовой культуры, политической грамотности. Активная гражданская позиция зарождается в пору юности — пору выбора. В жизни человеку всегда приходится выбирать: друзей, профессию, спутника жизни, поступки и т. д. Сделать выбор своей судьбы очень трудно, но еще труднее выбирать, когда речь идет о судьбе целого государства.

Данный урок «Выборы: моя гражданская позиция» посвящен знакомству с избирательным правом и избирательными системами, с процедурой демократических выборов. Актуальность данной темы доказывает сама жизнь. Многие граждане не умеют или не хотят воспользоваться своими правами избирать и быть избранными. Почему так происходит? Нужно ли идти на выборы? Что будет, если выборы не состоятся? Что на самих выборах и после них зависит от избирателей? — это главные вопросы урока.

Урок состоит из 4 частей:

Первая часть — введение в урок, в процессе которого учащиеся знакомятся с данными социологического опроса, проводимого ВЦИОМ. В результате анализа данных учащиеся определяют противоречие в ценностных установках россиян и делают вывод о том, как это может повлиять на развитие государства, на общество. Основным выводом первой части является утверждение о том, что одним из способов активного участия в общественной жизни страны являются выборы.

Вторая часть занятия построена на основе деятельностного подхода. В этой части занятия школьники знакомятся с механизмом участия в выборах, со стадиями избирательного процесса. Учащиеся, работая в группах, анализируют информацию с точки зрения определенной ролевой позиции избирателя, кандидата в депутаты, члена избирательной комиссии, агитатора за кандидата в депутаты. Именно эти ролевые позиции являются ключевыми при проведении избирательной кампании. Итогом второй части является выполнение логических заданий, в ходе которого учащиеся закрепляют и обобщают информацию.

Третья часть носит практический характер. Учащиеся знакомятся с принципами избирательного права, анализируют реальные ситуации избирательной кампании, определяют наличие нарушений принципов избирательного права.

Четвертая часть — рефлексия. В ходе заключительной части урока учащиеся актуализируют полученные знания, представляя собственную позицию и отношение к выборам и избирательному процессу.

Ход урока.

Часть 1. Введение (10 минут)

Задание для учащихся: Познакомьтесь с данными социологического опроса, представленными в статье Н. Н. Седовой «Модернизация в контексте гражданского участия» и обсудите ответы на вопросы:

1. Какое противоречие заложено в данных социологического опроса?

2. Какие это может иметь последствия для развития страны?

3. Каким образом мы можем влиять на решение важных вопросов в государстве?

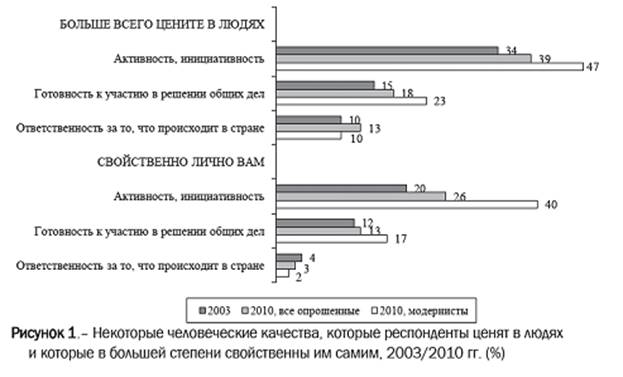

Исследование на базе массового опроса населения проведено в марте – апреле 2010 г., охватило 1750 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, жителей всех типов поселений и территориально-экономических районов Российской Федерации, представлявших основные социально-профессиональные группы населения.

Как показывают полученные данные, в ряду человеческих качеств, которые россияне сегодня больше всего ценят в людях, достаточно высоко котируются активность и инициативность, уважение к правам других людей — 38–39 % опрошенных отводят им, соответственно, шестую и восьмую позиции в рейтинге востребованных качеств (из 20 возможных). «Запрос» на это качество в значительной степени реализован: о том, что сами

обладают этим качеством, заявил 31 % респондентов. А вот что касается активности и инициативности, налицо заметный дефицит: востребованы они у 39 % опрошенных, а обладают ими, по самооценкам, только 26 %.

Сравнительно высокой можно считать и рейтинговую позицию качества «неравнодушие» — оно занимает одиннадцатое место в списке наиболее ценимых качеств, причем зона его распространенности оказалась даже несколько более широкой, чем зона востребованности (30 % опрошенных ценят это качество в других, 32 % обладают им сами).

Казалось бы, рассмотренные установки (на активность и инициативность, взаимоуважение, неравнодушие) могли послужить залогом активной гражданской позиции россиян. Однако тот же список востребованных ими качеств, свидетельствует о слабой мотивации к деятельности, направленной на решение общих проблем, о невысоком уровне ответственности за то, что происходит в стране.

Действительно, только 18 % опрошенных считают важным, чтобы человек был готов к решению общих проблем, причем лично в себе это качество обнаруживают 13 %. Еще ниже актуальность такого качества, как ответственность за происходящее в стране (13 %), а его распространенность оказалась самой низкой среди всех рассматриваемых качеств (лишь 3 %).

Итоги обсуждения.

1. Такие качества, как инициативность, активность наиболее ценимы россиянами. Однако эти качества не становятся основой для мотивации к деятельности, направленной на решение общих проблем. Это говорит о невысоком уровне ответственности россиян за то, что происходит

в стране.

2. Отсутствие гражданской активности и ответственности может привести к торможению развития общества и государства, к кризису демократических ценностей и снижению уровня жизни населения.

3. Участвуя в выборах, мы можем оказывать влияние на проводимую в государстве политику в наших интересах.

Часть 2. Работа с информационными материалами (20 минут)

В этой части занятия школьники знакомятся с механизмом участия в выборах, со стадиями избирательного процесса. Учащиеся, работая в группах, анализируют информацию с точки зрения определенной ролевой позиции избирателя, кандидата в депутаты, члена избирательной комиссии, агитатора за кандидата в депутаты. Именно эти ролевые позиции являются ключевыми при проведении избирательной компании.

Итогом второй части является выполнение логических заданий, в ходе которого учащиеся закрепляют и обобщают информацию. Класс делится на несколько групп (в зависимости от количества человек в классе). Групп избирателей может быть создано две и более.

Задание для группы № 1.

Вы избиратель. Вам предстоит голосование. Как правильно реализовать свое избирательное право? Для этого познакомьтесь с информационными материалами и ответьте на следующие вопросы:

1. Где избиратель может узнать о кандидатах?

2. Где происходит голосование? Какова продолжительность голосования?

3. Что такое избирательный бюллетень и где его можно получить?

4. Можно ли проголосовать вне избирательного участка?

5. Где и когда можно узнать результаты выборов?

По результатам своей работы подготовьте выступление для класса.

Информационные материалы для учащихся.

ü В помещении для голосования на каждом избирательном участке оборудован информационный стенд, на котором размещены списки кандидатов, включающие биографические данные зарегистрированных кандидатов, сведения о доходах и об имуществе кандидатов, сведения об избирательных объединениях, выдвинувших списки кандидатов, информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, сведения о судимостях кандидата.

ü Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени.

ü Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт на избирательном участке. Избирательный бюллетень — избирательный документ для тайного голосования.

ü Избирательный бюллетень содержит различные варианты вынесенного на голосование решения.

ü Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор. Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине, ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц.

ü Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается.

ü Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем.

ü Избиратель, который не может самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, вправе проголосовать вне помещения для голосования. Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. По прибытии членов участковой избирательной комиссии к избирателю устное обращение избирателя подтверждается письменным заявлением.

Задание для группы №2.

Вы член избирательной комиссии. Вам необходимо зарегистрировать избирателей и провести голосование.

Чтобы не нарушить избирательное право граждан, познакомьтесь с информационными материалами и ответьте на следующие вопросы:

1. Какие виды избирательных комиссий существуют?

2. Какой орган власти назначает выборы?

3. Кто может быть включен в списки избирателей?

4. Какие требования предъявляются к образованию избирательного участка?

5. Как происходит подсчет голосов? Кто может присутствовать при подсчете

голосов?

По результатам своей работы подготовьте выступление для класса.

Информационные материалы для учащихся.

ü Выборы Президента РФ назначает Совет Федерации, депутатов Государственной Думы — Президент РФ. Важен и срок назначения выборов. Он не может быть меньше трех месяцев до голосования, поскольку необходимо провести подготовительные мероприятия и дать возможность гражданам познакомиться с кандидатами. Для голосования выбирается один из выходных дней (воскресенье).

ü Подготовку и проведение выборов в России призваны осуществлять избирательные комиссии: Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ, Центризбирком), избирательные комиссии субъектов РФ, избирательные комиссии муниципальных образований, окружные избирательные комиссии, территориальные (районные, городские и др.) комиссии, участковые комиссии. Они формируются в основном органами государственной власти или местного самоуправления, но действуют независимо от этих органов, при их активной поддержке.

ü Деятельность избирательных комиссий осуществляется гласно и открыто под руководством Центральной избирательной комиссии РФ.

ü Регистрации в качестве избирателей подлежат все граждане, достигшие 18 лет. Она раз в полгода производится по месту жительства (постоянного или временного) органом местного самоуправления. Регистрации в качестве избирателей подлежат все граждане, достигшие 18 лет.

ü На основании данных о каждом проживающем избирательной комиссией составляются списки избирателей. Гражданин может быть включен в список только на одном избирательном участке, в противном случае избирателей у нас будет больше, чем граждан. Любой гражданин может прийти в участковую избирательную комиссию и выяснить, не забыли ли его включить в список.

ü При обнаружении неточностей, ошибок, пробелов избиратель вправе заявить об этом в участковую избирательную комиссию.

ü После того как выяснено, сколько имеется избирателей, образовываются избирательные участки. Дело в том, что на каждом из них не должно быть более 3000 человек, иначе в день выборов в помещении избирательного участка будет столпотворение. Участки объединяются в избирательные округа, для формирования которых выдвигаются свои требования по численности избирателей, но главное, чтобы они были по численности равными.

ü Голосование на выборах проводится в один из выходных дней. О времени и месте голосования участковые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее, чем за 20 дней до дня его проведения, через средства массовой информации.

ü Каждый избиратель голосует лично. Избирательные бюллетени заполняются избирателем в специально оборудованной кабине. Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в избирательные ящики.

ü Подсчет голосов избирателей осуществляется членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса на основе поданных избирателями избирательных бюллетеней.

ü После подсчета голосов избирательная комиссия заполняет протокол об итогах голосования.

ü На основании протоколов участковых избирательных комиссий путем «сложения» содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия устанавливает результаты выборов по избирательному округу. Открытость и гласность процедуры подведения итогов заключается, в том числе, в присутствии на всех процедурах подсчета голосов и подведения итогов голосования, наряду с членами комиссии, общественных наблюдателей.

Задание для группы № 3.

Представьте себе, что на предстоящих выборах вам предстоит агитировать за кандидата в депутаты. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не нарушить закон, познакомьтесь с информационными материалами и ответьте на следующие вопросы:

1. Что такое агитация?

2. Кто имеет или не имеет право проводить агитацию?

3. Имеете ли вы право проводить агитацию?

4. Когда можно начинать и нужно заканчивать агитацию и почему?

5. Какие средства можно использовать для агитации?

По результатам своей работы подготовьте выступление для класса.

Информационные материалы для учащихся.

Предвыборная агитация — это деятельность, цель которой побудить избирателей проголосовать за того или иного кандидата. Можно агитировать и против голосования вообще. Кто может агитировать? В принципе, такое право дается любым гражданам, достигшим 18 лет, и организациям. Но, понятно, активно этим занимаются сами кандидаты и политические партии.

Однако есть ограничения, касающиеся субъектов агитационной деятельности.

Так, агитационные действия запрещены:

Ø военнослужащим (у них много своих обязанностей по защите государства, и если они будут отвлекаться на агитацию, то некому будет защищать его границы);

Ø государственным органам и государственным служащим (они должны служить всему обществу и быть политически нейтральными, поскольку они существуют на налоги, которые уплачивают все граждане, независимо от политической ориентации);

Ø членам избирательных комиссий (агитация за кого-либо, естественно,

может породить сомнения в их объективности, а в результате легитимность выборов будет сведена на нет);

Ø иностранным гражданам (чаще всего они не располагают необходимой

информацией и могут ввести граждан в заблуждение);

Ø представителям СМИ (они должны выполнять основную свою функцию — информирование граждан, а не вести агитацию);

Для агитации подходят далеко не все средства. Понятно, что наиболее эффективно можно подать кандидата в нужном свете с помощью средств массовой информации (телевидение, радио, периодические печатные издания).

Но СМИ могут использовать для агитации только сами кандидаты и политические партии. Можно также проводить собрания и другие агитационные мероприятия (например, концерты, митинги, шествия, публичные дискуссии, лекции, беседы). Можно распространять печатные, аудиовизуальные и иные агитационные материалы. Все это можно делать только при выполнении двух условий:

1) с согласия самого кандидата;

2) за счет избирательного фонда кандидата, предельные размеры которого ограничиваются законом.

Сделано это для того, чтобы хоть как-то обеспечить равенство кандидатов в избирательной гонке.

Законом устанавливается срок агитации: она начинается со дня выдвижения кандидатов, списка кандидатов, а агитация в средствах массовой

информации начинается за 28 дней до дня голосования и заканчивается за сутки до выборов.

В избирательном процессе от агитации зависит многое.

Вот почему порой здесь допускаются злоупотребления. Наиболее часто встречается подкуп избирателей (вручение подарков, денежных средств, льготная распродажа товаров, предоставление каких-либо услуг бесплатно или на льготных условиях, а равно обещание сделать это).

Задание для группы № 4.

В будущем вы решили связать свою жизнь с политикой и стать кандидатом в депутаты. Познакомьтесь с информационными материалами и ответьте на следующие вопросы:

1. Кто может быть кандидатом в депутаты в представительные органы власти?

2. Существуют ли ограничения для выдвижения кандидатов?

3. Кто может выдвинуть в кандидаты депутата?

4. Какие шаги нужно предпринять, чтобы стать кандидатом в депутаты?

5. Какие сведения кандидат в депутаты должен о себе предоставить?

По результатам своей работы подготовьте выступление для класса.

Информационные материалы для учащихся.

Депутатом Государственной Думы может быть избран любой гражданин Российской Федерации, независимо от того, где он проживает и достигший на день голосования 21 года.

Правом быть избранным депутатом Областной Думы обладают граждане, имеющие право голоса на областных выборах, не ограниченные в своей дееспособности, достигшие ко дню данных выборов 21 года.

Право выдвигать кандидатов для избрания в представительные органы на различные должности реализуется не одинаково. В целом таким правом пользуются граждане (включая самовыдвижение) и политические партии. Партия должна насчитывать не менее 50 тыс. членов и иметь региональные отделения более чем в половине субъектов Российской Федерации. В противном случае политическая партия не подлежит государственной регистрации, а значит, не вправе выдвигать своих кандидатов.

Партии выдвигают кандидатов (списки кандидатов) на своих съездах и конференциях.

Кандидат должен подать заявление о своем желании баллотироваться на выборах, где помимо данных о себе он обязан указать сведения о размере и источниках доходов, об имуществе и вкладах в банках. Избиратели должны знать то, с чем кандидат пришел во власть и с чем он из нее выйдет, чтобы затем решить, не использовал ли он ее в своих целях.

Эти данные проверяются и доводятся до сведения избирателей. В случае самовыдвижения кандидат обязан собрать подписи в свою поддержку (так, для кандидата в Президенты РФ надо собрать 2 млн. подписей).

Если все требования выполнены, то ЦИК РФ производит регистрацию кандидата и выдает ему удостоверение.

Но кандидату могут и отказать в регистрации, если:

Ø представлен неполный набор документов;

Ø грубо нарушен порядок сбора подписей;

Ø представлены недостоверные данные о личности кандидата;

Ø нарушены правила финансирования предвыборной кампании кандидата;

Ø обнаружены злоупотребления свободой средств массовой информации (например, пропаганда войны, национальной розни и др.);

Ø имеются другие нарушения.

После представления работы групп, учащиеся выполняют задания на закрепление и обобщение материала и фронтально обсуждают результаты.

Обобщающие задания для учащихся:

1. Расставьте в логической последовательности стадии избирательного процесса:

1) Голосование, подведение итогов, их опубликование.

2) Выдвижение кандидатов и их регистрация.

3) Назначение выборов.

4) Составление списков избирателей. Образование избирательных участков и округов.

5) Предвыборная агитация.

Ответ 3–4-2–5-1

2. Уберите лишнее в ряду и объясните свой выбор:

1) 18 лет, 21 год, 55лет, 35 лет

2) Президент РФ, Государственная Дума РФ, Областная Дума, Правительство РФ.

3) Ящик для бюллетеней, кабина для заполнения бюллетеней, избирательный бюллетень, предвыборная листовка.

Ответы:

1) В первом ряду лишним является возраст 55 лет. 18 лет — гражданин начинает пользоваться активным избирательным правом; 21 год — гражданин может быть избран депутатом в законодательный и представительный орган РФ — Государственную Думу, Областную Думу;

35 лет — гражданин может быть избран Президентом Российской Федерации. 55 лет — возраст, не являющийся определяющим для избирательного права.

2) Во втором ряду лишнее слово — Правительство. Президент РФ, Государственная Дума РФ, Областная Дума — органы власти, избираемые гражданами Российской Федерации. Правительство — назначаемый орган власти.

3) В третьем ряду лишнее слово — предвыборная листовка. Ящик для бюллетеней, кабина для заполнения бюллетеней, избирательный бюллетень — термины, относящиеся к стадии голосования, листовка же используется на стадии предвыборной агитации избирательного процесса.

Часть 3. Анализ ситуаций (10 минут)

Учащиеся, работая в группах, соотносят принципы избирательного права и реальные ситуации. Определяют нарушение принципов избирательного права.

Задание для учащихся:

1. Проанализируйте ситуацию, описанную в задаче.

2. Соотнесите ситуацию с принципами избирательного права.

3. Определите, нарушен ли принцип избирательного права в данной ситуации. Свой ответ аргументируйте.

Принципы избирательного права:

1. Принцип всеобщего избирательного права.

2. Принцип равного избирательного права.

3. Принцип прямого избирательного права.

4. Тайное голосование.

5. Принцип добровольного и свободного участия граждан в голосовании.

Ситуация 1

11 декабря 1905 года в России вышел указ о выборах в первую Государственную Думу. В выборах не могли участвовать женщины, лица моложе 25 лет, учащиеся, военнослужащие, «бродячие инородцы» (неоседлые народы).

Ответ: при выборах в первую Государственную Думу нарушен принцип всеобщего избирательного права, по которому право голосовать предоставляется независимо от пола, расы, национальности, отношения к религии, убеждений.

Ситуация 2

Суд города Н. рассмотрел жалобу гражданина С. на решение участковой избирательной комиссии, отказавшейся в день выборов депутатов Государственной Думы РФ выдать ему избирательные бюллетени на том основании, что он не имеет регистрации по указанному в списке избирателей адресу. Гражданин С. заявил, что ранее проживал по этому адресу, однако ко дню выборов переехал на новую квартиру, выписавшись из прежней.

Ответ: нарушение принципов избирательного права отсутствует в данной ситуации. Наоборот, разрешив голосовать по месту старой прописки, избирательная комиссия нарушила бы принцип равного избирательного права. Каждый избиратель наделяется всего лишь одним голосом.

Ситуация 3

Гражданка Ф., предъявив два паспорта, попросила члена избирательной комиссии предоставить ей право проголосовать за себя и своего мужа, ссылаясь на то, что муж находится в больнице и явиться на избирательный участок не может. Гражданке были выданы два избирательных бюллетеня.

Ответ: нарушен принцип прямого избирательного права. Это право граждан лично и непосредственно, без каких-либо промежуточных инстанций избирать и быть избранными в государственные органы.

Ситуация 4

Во время выборов на избирательном участке в зале голосования скопилось большое количество желающих проголосовать. Председатель избирательной комиссии предложил собравшимся заходить в кабинку для голосования всей семьей, так как они родственники и им нечего скрывать друг от друга.

Ответ: нарушен принцип тайного голосования. Гражданин должен голосовать лично и не передоверять свое право другим лицам.

Ситуация 5

Гражданин Ж. поленился пойти голосовать в день выборов. В 18.00 один из членов участковой избирательной комиссии пришел к нему домой с переносным ящиком для голосования и, постыдив за гражданскую пассивность, потребовал проголосовать.

Ответ: нарушен принцип добровольного и свободного участия граждан в голосовании. Если гражданин по каким-либо причинам не желает участвовать в выборах, то никто не может заставить его сделать это.

Часть 4. Рефлексия (5 минут)

В формате дискуссии учащиеся обсуждают ключевые вопросы по теме урока.

Вопросы для обсуждения:

Ø Почему, на ваш взгляд, выборы считают величайшим изобретением человечества?

Ø В чем состоит их назначение?

Основные выводы:

Выборы — это реальная возможность реализации гражданской позиции.

Выборы — это механизм реализации принципов демократии в обществе.

При формулировании аргументов учитель может воспользоваться следующей информацией.

1. Выборы — институт (форма) непосредственного народовластия,

посредством которого, граждане реализуют свое конституционное

право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, участвовать в управлении

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.

2. Выборы должны обеспечивать сознательное формулирование народом своей воли, контроль за ее реализацией и возможность прерывать деятельность избранных лиц в том случае, если она не реализуется.

3. Социальная функция выборов состоит еще и в том, что они являются

одним из эффективных инструментов политической самоорганизации граждан. Массовость, регулярность избирательных кампаний,

актуальность обсуждаемых вопросов обусловливают их возможности как каналов косвенного влияния граждан на политический процесс в государстве.

4. Выборы имеют ярко выраженную властную природу, поскольку они обеспечивают воспроизводство публичной власти.

5. Выборы могут выступать в качестве одного из важнейших способов легитимации государственной власти. Для этого политической партии (кандидату) необходимо получить поддержку большинства избирателей и оправдывать своей деятельностью на выборных постах представление граждан о том, что органы государственной власти и местного самоуправления образованы на справедливой основе.

6. Через выборы обеспечиваются стабильность и порядок в государственной и общественной жизни, они позволяют избирателям выразить свою волю. Выборы дают оценку влияния тех или иных политических партий, отдельных кандидатов, показывают настроения избирателей.

7. Выборы являются опосредованной формой контроля граждан за деятельностью государственных и муниципальных органов.

8. Сущность и значение выборов проявляются во множестве аспектов: они являются конституционно-закрепленным институтом (формой) непосредственного народовластия,

определяют формирование органов народного представительства, выступают средством активизации населения, устанавливают опосредованную обратную связь между гражданами и выборными должностными лицами в Российской Федерации.

9. Выборы имеют важное значение для обеспечения стабильности существующей политической системы Российской Федерации, воспроизводства и функционирования институтов власти и, с учетом этого, влияют на обеспечение национальной безопасности.

Подводя итоги работы, учащимся предлагается ответить на вопросы:

1. Что узнал на уроке?

2. Над какими вопросами задумался?

3. Что стало важным в результате урока?

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.