Урок 3. Живая сила традиции

Планируемые результаты учебной деятельности:

Метапредметные:

— выявление связей произведений искусства с традициями, с общей историей культуры.

Личностные:

— укрепление интереса к отечественной истории, культуре, традициям.

Предметные:

— осознание личности сказителя, летописца, хранителя традиций на примере героя оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» Пимена.

Форма проведения занятия: Урок-беседа о необходимости бережного отношения к традициям в культуре, истории, искусстве, музыке.

Учебно-дидактическое обеспечение:

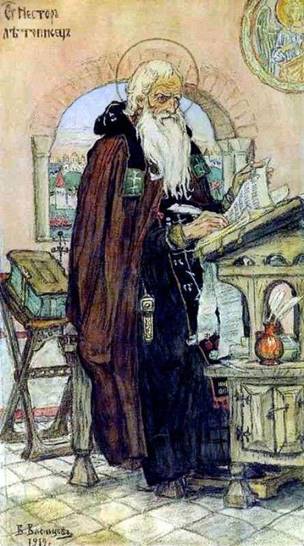

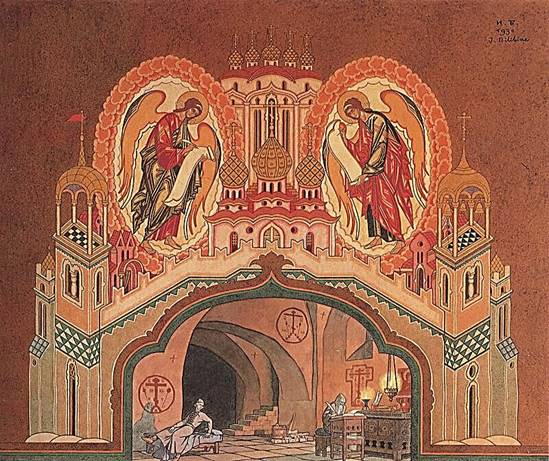

Изобразительное искусство: В. Васнецов. «Нестор-летописец»; Н. Рерих. «Баян»; И. Билибин. «Келья в Чудовом монастыре». Эскиз декорации к 1-й картине I действия оперы М. Мусоргского «Борис Годунов»; В. Васильев. «Келья Пимена».

Литература: А. Пушкин. Монолог Пимена из трагедии «Борис Годунов».

Музыка: М. Мусоргский. Монолог Пимена из I действия оперы «Борис Годунов» (№ 3 аудиоприложения).

Песенный материал: Ю. Чичков, стихи К. Ибряева. «Наша школьная страна». - https://youtu.be/hY1HYQ2pi8Q

Виды деятельности учащихся: Беседа о необходимости сохранений традиций в искусстве. Смысловое вдумчивое прослушивание монолога Пимена из оперы «Борис Годунов». Сравнительный анализ музыки монолога и картин с изображением летописцев, баянов, сказителей. Разучивание и исполнение песни.

Формы педагогического контроля. Контроль участия в беседе о традициях в искусстве, о связи искусства с историей, о развитии культуры человечества. Контроль выразительного чтения вслух и понимания смысла монолога Пимена. Контроль аналитических навыков при обсуждении текста монолога и после прослушивания фрагмента оперы Мусоргского. Контроль навыков сравнительного анализа слов, репродукций живописных картин и музыки. Контроль качества пения. Контроль знания истории создания и содержания оперы «Борис Годунов».

ХОД УРОКА

1. О традиции в музыке

Эпиграф урока:

И сокровенный изначальный миг,

Времён исток,

Открылся предо мной.

И я постигнул, что моё рожденье

Нанизано на нить рождений прежних;

Так зрелище в одном себе хранит

Поток других, невидимых творений.

Р. Тагор (Фрагмент из стихотворения)

Учитель анализирует с учениками эти важные строки, выявляет их главную мысль — опору и жизненных процессов, и явлений искусства на вековые традиции, их связь с прошлым и настоящим, выстраивание единой цепи от прошлого к будущему.

- На свете нет вещей, которые берутся ниоткуда.

Как человек имеет предков, как река имеет исток, так и музыка, какой бы новой и современной она ни казалась, вырастает из музыки прежних времён. Это непреложный (не подлежащий сомнению, неоспоримый) закон: так всегда было и так будет. И вот что удивительно: только тогда, когда музыкальное произведение связано с прошлым, с памятью культуры, с традицией, оно обретает свою подлинную силу.

Музыкальное произведение не подвержено старению, подобно многим другим явлениям жизни, оно переживает своего создателя, наделяет бессмертием его имя, оно переживает поколения, эпохи, - оно властвует над временем. И получается так, как будто прошлое, это далёкое, давным-давно отшумевшее время, обладает какой-то странной, непостижимой и вместе с тем очень реальной силой, заставляющей нас снова и снова обращаться к древнему опыту и там искать ответы на вопросы, которые ставит перед нами современность.

Что же это такое?

Что за таинственное «прошлое», дающее живую силу всему, что с ним соприкоснётся?

И связано ли оно с каким-то конкретным временем, одной какой-нибудь великой эпохой или веком?

Вероятно, если мы обратимся к изучению определённой части традиции – например, темы или жанра, - нам удастся установить время её происхождения. Однако едва ли удастся прояснить все таинственные глубины, которые несёт в себе великое музыкальное произведение. Очевидно, даже самый тщательный аналитический разбор, раскрывающий все мелочи, все подробности, все даты, не в силах справиться с задачей объяснения того смысла, что зовётся тайной искусства.

2. Хранители памяти, истории, традиций

Раньше, когда хотели отметить особое достоинство какого-либо человека, о нём говорили: «старинный человек». Такие «старинные люди» встречались не только среди убелённых сединами старцев, но и среди людей молодых. Они отличались некоей печатью «нездешности», несовременности – они не были какими-то смешными чудаками, но им как будто было известно неизмеримо большее, чем всем остальным людям. Именно из их числа нередко выходили пророки и поэты, постигшие самые глубокие тайны.

В. Васнецов. Нестор-летописец Н. Рерих. Баян

! Рассмотрите картины В. Васнецова, Н. Рериха, декорацию И. Билибина. Обратите внимание: в облике сказителей и летописцев выражены общие их черты - зрелый возраст, мудрое, степенное и вдумчивое выражение лиц. В их изображениях ощущается строгость, неспешность, серьёзность.

Летописи и предания, книги и партитуры, художественные полотна и храмы – всё это создавалось такими «старинными людьми», хранителями памяти истории и культуры человечества. Не случайно именно память, божественная Мнемозина, согласно древнему мифу, стояла у истоков искусства.

Возможно, именно поэтому каждое великое произведение, как бы точно и полно оно ни отражало своё время, всегда говорит нам о большем – и о неведомых временах, которые не уйдут никогда, пока жива человеческая память, и о нетленных ценностях, которые не изменяются и не предают, ибо временам неподвластны.

3. М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»

Работу над оперой «Борис Годунов» М. Мусоргский начал в октябре 1868 г., используя для либретто текст трагедии А. Пушкина «Борис Годунов» и материалы «Истории государства Российского» Н. Карамзина.

Сюжет повествует о периоде правления царя Бориса Годунова c 1598 по 1605 г. В выбранном историческом эпизоде композитора привлекала возможность отразить отношения царя и народа, представить народ и царя в качестве главных действующих лиц. Мусоргский писал: «Я разумею народ как великую личность, одушевлённую единой идеей. Это моя задача. Я попытался решить её в опере».

Опера была завершена в конце 1869 г. и представлена в Дирекцию Императорских театров. Театральный комитет не принял её к постановке. Мусоргский внёс ряд изменений, в частности ввёл «польский» акт с новой героиней Мариной Мнишек, а также добавил финал — монументальную сцену народного восстания под Кромами. Однако вторая редакция также была отвергнута. Оперу удалось поставить лишь два года спустя. Премьера состоялась в 1874 г. на сцене Мариинского театра в Петербурге. Несмотря на восторженный приём публики, критика встретила оперу резко отрицательно. В 1882 г. она была снята с репертуара.

Существует несколько редакций «Бориса Годунова»: две редакции автора (1869, 1872 гг.), две редакции Н. Римского-Корсакова (1896, 1908 гг.), редакция и оркестровка Д. Шостаковича (1940 г.).

! Либретто оперы см. в Приложении.

4. Слушание музыки

Прослушайте монолог Пимена из 1-й картины I действия.

! Обратите внимание, что сольный номер Пимена называется не арией, а монологом, - это означает, что в вокальной партии велика роль речевых интонаций, декламации.

Пимен погружён в неспешные, спокойные и строгие думы, воспоминания о важных исторических событиях, очевидцем которых он был. Он фиксирует в летописи и недавние происшествия — смерть царевича Димитрия, произошедшую при таинственных обстоятельствах. Пимен уверен, что именно люди Бориса стали убийцами ребёнка. Старец выступает в опере как обличитель, строгий судья, беспристрастный свидетель. Его образ — это воплощённая народная мудрость. Именно в образе Пимена Пушкин, а за ним и Мусоргский несут идею опоры человечества на традиции, на моральные устои, идею добра, справедливости и гуманизма.

В сцене в келье зрители оперы постепенно замечают, что Пимен на сцене не один, через некоторое время после его монолога просыпается и даёт о себе знать молодой чернец Григорий Отрепьев. Их диалог построен на контрасте степенных интонаций Пимена и напряжённых, взвинченных фраз Григория. Если удел Пимена — ведение летописи из года в год, то Гришка стремится к быстрому достижению цели, он хочет стать знаменитым, богатым, мечтает о власти. Все попытки Пимена обуздать его темперамент ничего не дают. В голове у Гришки созревает дерзкий план — назваться царевичем Димитрием и завладеть русским троном.

Пимен появится в опере ещё один раз, во 2-й картине IV действия, где произойдёт его встреча с царём. Здесь он выступит как обличитель злодеяния царя. Результатом этого морального поединка, в котором правда будет на стороне Пимена, станет смерть царя Бориса. Так в образе Пимена Пушкин и Мусоргский воплощают волю народа, его отношение к преступному царю.

5. Итог урока (Вывод)

Жить не только сегодняшним днём, но всей памятью прошлого – памятью истории, культуры, национальных традиций – это не просто показатель образованности, это примета образа мыслей человека, всего строя его личности.

Вопросы и задания.

1. Как ты думаешь, почему современные люди нуждаются в музыке прежних эпох?

2. Возможно ли, по-твоему, появление музыкального произведения, абсолютно свободного от любых влияний? Поясни свой ответ.

3. Послушай Монолог Пимена из 1-го действия оперы М. Мусоргского «Борис Годунов». Каким предстаёт в музыке образ летописца-отшельника?

4. Как сам Пимен характеризует значение своей летописи? Найди в его монологе слова, подтверждающие такое значение:

Монолог Пимена

Монолог Пимена

Ночь. Келья в Чудовом монастыре

П и м е н

(пишет перед лампадой)

Ещё одно, последнее сказанье –

И летопись окончена моя.

Исполнен долг, завещанный от бога

Мне, грешному. Недаром многих лет

Свидетелем господь меня поставил

И книжному искусству вразумил;

Когда-нибудь монах трудолюбивый

Найдёт мой труд усердный, безымянный,

Засветит он, как я, свою лампаду –

И, пыль веков от хартий отряхнув,

Правдивые сказанья перепишет,

Да ведают потомкам православных

Земли родной минувшую судьбу,

Своих царей великих поминают

За их труды, за славу, за добро –

А за грехи, за тёмные деянья

Спасителя смиренно умоляют.

На старости я сызнова живу,

Минувшее проходит предо мною –

Давно ль оно неслось, событий полно,

Волнуяся, как море-окиян?

Теперь оно безмолвно и спокойно,

Не много лиц мне память сохранила,

Не много слов доходит до меня,

А прочее погибло безвозвратно…

Но близок день, лампада догорает –

Ещё одно, последнее сказанье.

5. Что отличает характер музыкального звучания – контрастность или выдержанность одного состояния? Объясни свой ответ.

6. Присутствует ли звукоизобразительность в партии оркестра? Что изображают вступительные звуки альтов?

7. Внимательно рассмотри эскиз декорации «Келья в Чудовом монастыре» И. Билибина. Известно ли тебе, кто из персонажей трагедии, помимо Пимена, изображён художником? Какова роль этого персонажа в дальнейшем развитии оперы Мусоргского?

И. Билибин. Келья в Чудовом монастыре.

Эскиз декорации к первой картине I действия

оперы М. Мусоргского «Борис Годунов»

8. Каких известных тебе героев художественных произведений можно назвать «старинными людьми» и почему? В чём заключается их особая мудрость? В «Дневнике музыкальных размышлений» запиши ответ на этот вопрос.

Приложение

Краткое содержание оперы «Борис Годунов»

П р о л о г. 1-я картина происходит на заполненном народом дворе Новодевичьего монастыря под Москвой. Пристав требует, чтобы все стали на колени и молили Бориса Годунова венчаться на царство. Вышедший к народу дьяк Щелкалов сообщает, что Борис и слышать не желает о троне. К монастырю подходят калики перехожие. Они призывают молиться за избрание на царство Бориса.

2-я картина. Царское коронование на площади в Московском Кремле. Под колокольный звон бояре шествуют в Успенский собор. Народ по приказу боярина Шуйского славит царя. Появляется Борис. Его гнетут зловещие предчувствия.

I д е й с т в и е. 1-я картина. В келье Чудова монастыря монах-летописец Пимен пишет летопись. Проснувшемуся молодому послушнику Григорию Отрепьеву он рассказывает, что Борис Годунов виновен в гибели законного наследника престола царевича Димитрия. Оброненное замечание, что Григорий с царевичем были бы ровесниками, рождает в голове Отрепьева дерзкий план назваться Димитрием.

2-я картина. Корчма на литовской границе, куда забрели беглые монахи Варлаам и Мисаил, с ними вместе — Григорий. Гости пьют вино, шутят и поют песни. Григорий спрашивает у хозяйки дорогу в Литву. Появляются два пристава: они ищут бежавшего из Чудова монастыря «недостойного чернеца Григория». Григорий, спасаясь бегством, выскакивает в окно. Все бросаются за ним.

II д е й с т в и е. Царский терем в Кремле. Борис утешает дочь Ксению, горюющую об умершем женихе, разговаривает с сыном Феодором. Но ни в семье, ни в государственных делах Борису нет удачи; это — кара за убийство царевича. Князь Шуйский приносит весть о появлении в Литве самозванца. Борис расспрашивает его о подробностях гибели царевича; он в смятении, в углу его комнаты ему мерещится призрак убитого младенца.

III д е й с т в и е. 1-я картина. Девушки развлекают песнями скучающую в Сандомирском замке Марину Мнишек. Она хочет пленить Самозванца, чтобы занять престол московских царей. Склоняет к этому Марину и её «духовный отец» — тайный иезуит Рангони, убеждая будущую царицу обратить «москалей» в католическую веру. Марина колеблется, но Рангони угрожает ей церковным проклятием.

2-я картина. Лунной ночью в саду Сандомирского замка Самозванец мечтает о Марине. К нему подкрадывается Рангони. Сладкими речами о красоте Марины иезуит выманивает у Самозванца признание в страстной любви к панне. По саду в торжественном полонезе проходит шумная толпа весёлых гостей. Самозванец скрывается за деревьями. Все уходят в замок, но Марина возвращается в сад. Хитростью и лаской Марина разжигает в нём чувство любви. Она будет принадлежать ему, когда во главе польского войска Самозванец овладеет Москвой и взойдёт на престол. Звучат страстные любовные признания.

IV д е й с т в и е. 1-я картина. Москва, площадь перед собором Василия Блаженного. Собравшийся народ обсуждает слухи о приближении войска Самозванца и надеется на скорое избавление от Борисова произвола. Вбегает Юродивый, за ним — толпа мальчишек. Они дразнят и доводят его до слёз. Закончилась обедня. Голодный люд в отчаянии протягивает руки к боярам, раздающим милостыню. Юродивый жалуется царю на мальчишек. Борис останавливает бросившуюся к Юродивому стражу и просит помолиться за него. «Нельзя молиться за царя-Ирода, Богородица не велит», — отвечает Юродивый.

2-я картина. Боярская дума в Грановитой палате Кремля. Шуйский рассказывает о тайных страданиях царя. Появляется Борис. Приведённый Шуйским летописец Пимен повествует о чудесном исцелении слепого, помолившегося над могилкой царевича Дмитрия. Царь падает без чувств. Очнувшись, он зовёт сына Феодора и, едва успев произнести последние напутствия, умирает.

3-я картина. Народ на лесной дороге под Кромами, близ литовской границы, расправляется с царским воеводой — боярином Хрущовым, устраивая ему шутовское «венчание на царство». Тут и Мисаил с Варлаамом. Они призывают всех встать за законного царя Дмитрия. Толпа глумится над Хрущовым, расправляется с попавшимися под руку иезуитами. Появляется войско Самозванца, народ славит его и идёт за ним следом. Лишь Юродивый остаётся, предрекая народу новые страшные невзгоды.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.