Предмет: физика.

Класс: 10

УМК: Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. В.И. Николаева, Н.А.Парфентьевой. 19-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 366с.

Уровень обучения: базовый

Тема урока: Лабораторная работа №3 по теме «Исследование упругого и неупругого столкновений тел».

Общее количество часов, отведенное на изучение темы: 7

Место урока в системе уроков по теме: урок 2 из 7 уроков, отведенных на изучение раздела «Законы сохранения в механике».

Цель урока: сформулировать понятие абсолютно упругого и абсолютно неупругого удара; экспериментально подтвердить закон сохранения количества движения.

Задачи урока:

· Образовательные: способствовать формированию понятий упругого и неупругого удара; умению определять погрешности величин при их измерении.

· Развивающие: способствовать развитию у учащихся грамотной физической речи, мышления (умения обобщать и систематизировать, строить аналогии); развивать интерес к предмету; формировать умения анализировать, сравнивать (упругий и неупругий удар) и прогнозировать поведение системы тел.

· Воспитательные: способствовать воспитанию трудолюбия, аккуратности при выполнении записей в тетрадях, умению работать с лабораторным оборудованием.

Планируемые результаты:

· Знать смысл понятий упругого и неупругого столкновений тел, правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; способы измерения соответствующих физических величин, способы вычисления абсолютной и относительной погрешности прямых измерений.

Техническое обеспечение урока: штатив, весы с разновесами, линейка, 2 стальных шара разной массы и 1 пластилиновый шар на длинных подвесах.

Дополнительное методическое и дидактическое обеспечение урока: раздаточный материал с описанием хода выполнения лабораторной работы, https://ege.sdamgia.ru/

Содержание урока.

|

Этапы урока |

Деятельность учителя |

Деятельность учащихся |

|

Организационный момент.

|

Учитель приветствует класс. Определяет готовность класса к учебным занятиям.

|

Приветствуют учителя. Проверяют готовность рабочего места к учебному занятию. |

|

Проверка домашнего задания |

Давайте поговорим о том, какие физические величины и понятия мы узнали на прошлом занятии. 1. Фронтальный вопрос: · Что называют импульсом тела? Импульсом силы? · Какие силы называют внешними (внутренними)? · Какую систему тел называют замкнутой? · Сформулируйте закон сохранения импульса. Каковы границы применимости данного закона? · Приведите примеры проявления закона сохранения импульса в природе и технике. · Какое движение называют реактивным?

2. Двое учащихся у доски выполняют решение заданий по раздаточному материалу (приложение 1) с последующей проверкой.

3. Заслушивание 1-2 сообщений, подготовленных учащимися.

|

Отвечают на вопросы.

Решают задачи с комментированием действий.

Зачитывают сообщения. |

|

Актуализация знаний.

|

Учитель задает вопрос о важности данного явления в природе и технике.

Учитель подчеркивает, что взаимодействие молекул тоже подчиняется закону сохранения импульса, и об этом пойдет речь в дальнейшем при изучении темы МКТ.

|

Учащиеся рассуждают и приводят примеры: спорт (бокс, футбол, бильярд), оружие, транспорт (аварии на дорогах), техника (забивание гвоздей, удар молота по наковальне), молекулы газов. |

|

Изучение нового материала. |

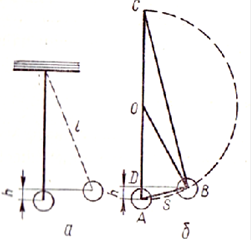

Демонстрация: · Столкновение стальных шаров · Столкновение стального и пластилинового шара. Вопросы: - Выполняется ли закон сохранения импульса в каждом случае? - Почему каждую из систем можно назвать замкнутой? - Чем различаются ситуации? Вводится понятие абсолютно упругого и неупругого удара. Абсолютно упругий удар – это столкновения тел, в результате которого деформация тел оказывается обратимой (т.е. исчезает после прекращения взаимодействия). На доске выполняется рисунок:

Делаем вывод: в результате центрального упругого удара двух шаров одинаковой массы они обмениваются скоростями: первый шар останавливается, второй приходит в движение со скоростью, равной скорости первого шара. Абсолютно неупругий удар - столкновение двух тел, в результате которого они движутся дальше как одно целое. Обсуждается вопрос: можно ли поймать рукой летящую пулю и положить её в карман? (Важен не только правильный ответ, но и пояснения к ответу). На доске выполняется рисунок:

С какой скоростью движутся после неупругого соударения два шара ( по сравнению с начальной скоростью первого шара)?

Проблемные вопросы: - При каком столкновении больше разрушений: упругом или неупругом? - Почему при упругом нецентральном соударении двух шаров одинаковой массы они всегда разлетаются под прямым углом друг к другу? |

Отвечают на вопросы.

Записывают определение, приводят примеры.

Вместе с учителем подводят итог.

Записывают определение, приводят примеры. Рассуждают.

После неупругого соударения два шара движутся как одно целое со скоростью, меньшей скорости первого шара до соударения. Высказывают свои предположения.

|

|

Выполнение лабораторной работы учащимися. |

Ну а теперь вам предстоит самостоятельно проверить выполнение закона сохранения импульса. Вспомним правила техники безапасности при работе с лабораторным оборудованием.

Совместное составление плана работы. |

По очереди называют основные правила работы с оборудованием. Выполнение в парах лабораторной работы по описанию (приложение 2). Каждой паре учащихся выдается свой вариант выполнения работы (для упругого или неупругого соударения).

|

|

Подведение итогов урока. Рефлексия. |

Ответьте на вопросы: - Чем отличается упругое столкновение от неупругого? - Чему вы научились на уроке?

Учитель подводит итоги работы, выставляет оценки.

|

Обобщают полученные знания; дают оценку своей деятельности на уроке.

|

|

Домашнее задание. |

· Повторить параграф 39-41 · Составить и решить 2 задачи по теме «Закон сохранения импульса и ПДД». |

Записывают домашнее задание в дневник. Знакомятся с объемом домашнего задания. Слушают комментарии учителя. Задают вопросы по выполнению домашнего задания. |

Приложение 1.

Карточка №1.

Карточка №1.

1. Два тела движутся

по взаимно перпендикулярным пересекающимся прямым, как показано

на рисунке. Модуль импульса первого тела равен 3кг![]() м/с, а второго

тела равен 4 кг

м/с, а второго

тела равен 4 кг![]() м/с .

Чему равен модуль импульса системы этих тел после их абсолютно неупругого

удара?

м/с .

Чему равен модуль импульса системы этих тел после их абсолютно неупругого

удара?

2. Тело движется прямолинейно. Под действием постоянной

силы величиной 4 Н импульс тела за 2 с увеличился и стал равен 20 кг![]() м/с. Определите первоначальный

импульс тела.

м/с. Определите первоначальный

импульс тела.

Карточка №2 (для более

подготовленного ученика).

Карточка №2 (для более

подготовленного ученика).

1. По гладкой горизонтальной плоскости по осям x и y движутся две шайбы с импульсами,

равными по модулю p1 = 2 кг![]() м/с и p2

= 3,5 кг

м/с и p2

= 3,5 кг![]() м/с , как показано на рисунке. После соударения вторая

шайба продолжает двигаться по оси y в прежнем направлении с импульсом,

равным по модулю p3 = 2

кг

м/с , как показано на рисунке. После соударения вторая

шайба продолжает двигаться по оси y в прежнем направлении с импульсом,

равным по модулю p3 = 2

кг![]() м/с . Найдите модуль импульса первой шайбы после удара.

м/с . Найдите модуль импульса первой шайбы после удара.

2. Папа, обучая девочку кататься на коньках, скользит с ней по льду со скоростью 4 м/с. В некоторый момент он аккуратно толкает девочку в направлении движения. Скорость девочки при этом возрастает до 6 м/с. Масса девочки 20 кг, а папы 80 кг. Какова скорость папы после толчка? Трение коньков о лед не учитывайте.

Приложение 2.

ХОД РАБОТЫ.

1. Определите массу двух свинцовых шаров (вариант №1) или свинцового и пластилинового шаров (вариант №2) на весах и измерьте длину их подвеса.

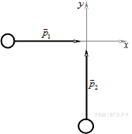

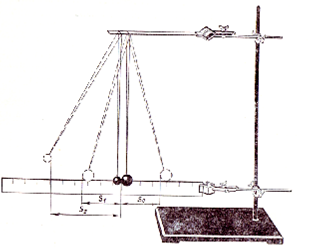

2. Соберите установку по рис.1

3. Отведите больший шар на 5-7см (s0) в

сторону и отпустите его, произведя центральный

удар по другому шару. Заметьте

максимальные отклонения шаров после

удара s1 и s2.

4. Определите скорости шаров до и после

удара: υ = ![]()

Рис.

1

Рис.

1

5. Высоту подъема шара определите по максимальному отклонению s от положения равновесия (см. рис.2).

АВ2 = АС![]() АD

АD

s2 = 2lh, h

=![]()

Тогда скорости шаров:

![]() =

=![]() ,

, ![]() =

=![]() ,

, ![]() =

=![]()

6. Вычислите импульсы шаров до и после

взаимодействия.

Рис.2

7. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу:

|

m1, кг |

m2, кг |

h,м |

t,с |

l0,м |

s0,м |

s1,м |

s2,м |

υ0, м/с |

υ1,м/с |

υ2,м/с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Δl,м |

Δt,с |

Δs,м |

|

p0,

кг |

p1,

кг |

p2, кг |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8. Определите максимальные погрешности измерения импульсов шаров по формулам:

εp = ![]() , Δp = εp

, Δp = εp![]()

9. Сделайте вывод о выполнении закона сохранения импульса в данном случае.

Приложение 3.

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов.

Оценка «5» ставится, если ученик:

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений.

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.

4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.

2. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета.

3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные.

Оценка «3» ставится, если ученик:

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы);

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.

Оценка «2» ставится, если ученик:

1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3».

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований безопасности труда.

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.