Тема 2 Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 8 часов

Изучите материалы лекции по теме. Выполните задание внутри лекции (в рабочей тетради). На вопросы самоконтроля ответить устно.

Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 2

Вопросы:

- Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов.

- Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение.

- Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение

Краткое изложение теоретических вопросов:

Способность к размножению – одна из важнейших особенностей живого. В процессе размножения происходит передача генетического материала от родителей потомкам. Значение размножения для вида в целом состоит в непрерывном восполнении количества особей данного вида, умирающих по различным причинам. Кроме того, размножение позволяет в благоприятных условиях увеличить количество особей.

В одних случаях размножение происходит непрерывно в течении всей жизни организма, в других – только один раз. Иногда размножение начинается после прекращения роста особи, а иногда оно возможно и в процессе роста. Способы размножения можно разделить на три группы: бесполое, вегетативное и половое. Нередко первые две формы объединяют в бесполое размножение в общем смысле этого слова.

При бесполом размножении имеется только один родитель. В результате образуется потомство (клон), генетически идентичное родителю; только в результате случайных мутаций генетический материал может измениться.

Одноклеточные организмы размножаются посредством деления (митоза). У споровиков практикуется множественное деление (шизогония), когда одна клетка образует множество дочерних клеток. Бактерии,протисты, грибы и растения могут образовывать споры – одноклеточные репродуктивные единицы. Они могут развиваться внутри особых спорангиев (у водорослей и низших грибов) или на поверхности ответвления таллома (у высших грибов). У водных растений споры подвижны. Спора состоит из ядра и цитоплазмы и содержит лишь минимально необходимый запас питательных веществ; из-за этого споры часто гибнут, попадая в неблагоприятные условия. Однако это с лихвой компенсируется огромным количеством образующихся спор и их микроскопическими размерами, благодаря которым они легко переносятся ветром, водой и животными. Отметим также, что многие организмы способны производить и половые споры.

Вегетативное размножение отличается от бесполого тем, что начало новому организму даёт не одна клетка, а многоклеточные зачатки, иногда сложно дифференцированные. Вегетативное размножение осуществляется в самых различных формах.

- Почкование. Новая особь образуется в виде выроста (почки) на теле родителя, а затем отделяется от него, превращаясь в самостоятельный организм. Почкование встречается у губок, кишечнополостных, мшанок, некоторых растений, одноклеточных дрожжей.

- Фрагментация. Разделение особи на несколько частей, каждая из которых растёт и образует новую особь. Тесно связана с регенерацией – способностью восстанавливать утраченные органы и части тела. Фрагментами могут размножаться нитчатые водоросли, многие черви, иглокожие, оболочники.

Собственно вегетативное размножение. От растения отделяется относительно большая дифференцированная часть, которая развивается в самостоятельное растение. Обычно растение образует структуры, специально предназначенные для вегетативного размножения; нередко в них запасаются питательные вещества, позволяющие растению перезимовать или перенести засуху. Среди подобных структур можно выделить следующие:

- луковица (лук, тюльпан) состоит из короткого стебля и мясистых листьев, а сверху покрыта остатками прошлогодних листьев; содержит в себе одну или несколько дочерних луковиц, каждая из которых может образовать побег;

- клубнелуковица (гладиолус, крокус) в отличие от луковицы представляет собой вздутое основание стебля; мясистые листья отсутствуют;

- клубень (картофель, георгины) – это корневое или стеблевое утолщение; из пазушных почек на них развиваются новые особи. В отличие от клубнелуковиц клубни зимуют только один раз, после чего ссыхаются;

- корневище (валериана, астра) – это подземный стебель, растущий горизонтально; он может быть толстым и коротким, может быть тонким и длинным. Корневище несёт на себе листья и почки;

- корнеплод (репа, морковь) представляет собой утолщённый главный корень, в котором содержится большое количество питательных веществ;

- столон (крыжовник, смородина) – это ползучий горизонтальный стебель, стелящийся по почве. Столон не предназначен для зимовки;

- ус (земляника, лютик) – разновидность столона; ус растёт относительно быстро и несёт листья с почками, которые дают начало придаточным корням и новым растениям;

В вегетативном размножении могут участвовать и неспециализированные структуры, например, черенки. Это части растения, которые в подходящих условиях могут пускать корни, превращаясь в самостоятельные растения.

Вопросы для самоконтроля по теме:

1 В чем состоит сущность бесполого и вегетативного размножения?

2 В чем состоит значение размножения для вида в целом?

Образование половых клеток. Оплодотворение у животных

У особей мужского пола все четыре гаплоидные клетки, образовавшиеся в результате мейоза, в дальнейшем преобразуются в гаметы – сперматозоиды. У особей женского пола вследствие неравномерного мейоза лишь из одной клетки получается жизнеспособное яйцо. Три другие дочерние клетки гораздо мельче, они превращаются в так называемые направительные тельца, вскоре погибающие.

Биологический смысл образования только одной яйцеклетки и гибели трех направительных телец обусловлен необходимостью сохранения в одной клетке всех запасных питательных веществ, которые понадобятся для развития будущего зародыша.

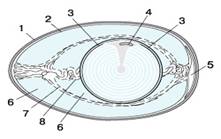

Схема строения куриного яйца:

1 – скорлупа, 2 – подскорлуповая оболочка, 3 – желток, 4 – зародышевый диск, 5

– воздушная камера, 6 – белковая оболочка, 7 – балковые волокна, 8 – халаза

(канатик)

В зависимости от количества желтка в яйцеклетке женские гаметы подразделяют на ряд типов. У ланцетника желтка мало и он практически равномерно распределяется по всей цитоплазме, а у рептилий и птиц желтка очень много, и он сконцентрирован у одного из полюсов клетки. Этот полюс получил название вегетативного (питающего). Другой полюс, где желтка мало, несет ядро клетки и называется анимальным.

Период формирования состоит в приобретении клетками определенной формы и размеров, соответствующих их специфической функции.

|

Рисунок 1. |

Строение сперматозоида

млекопитающего:

А – общий вид, Б – схема строения: 1 – головка, 2 – шейка, 3 – хвост, 4 –

аппарат Гольджи, 5 – ядро, 6 – митохондрии, 7 – жгутик, 8 – центриоль

Женские половые клетки в процессе созревания покрываются оболочками и готовы к оплодотворению непосредственно после завершения мейоза, а часто и до полного его окончания. Во многих случаях, например у пресмыкающихся и птиц, за счет деятельности клеток, окружающих яйцеклетку, вокруг нее возникает ряд дополнительных оболочек (рис.1). Их функция заключается в защите яйцеклетки и развивающегося зародыша от внешних неблагоприятных воздействий. Через наружные оболочки свободно проникает внутрь воздух, но вирусы и бактерии, в особенности через оболочки птичьих яиц, не проходят.

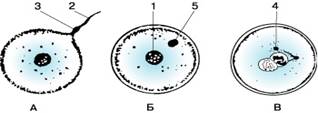

Функция сперматозоидов состоит в доставке в яйцеклетку генетической информации и стимуляции ее развития. В связи с этим после завершения мейоза половая клетка подвергается и глубокой перестройке. Аппарат Гольджи располагается на переднем конце головки, преобразуясь в концевое тельце – акросому, выделяющую ферменты, растворяющие мембрану яйца. Митохондрии компактно упаковываются вокруг появившегося жгутика, образуя шейку. Сформированный сперматозоид содержит также центриоль (рис.2).

Сперматозоиды животных, относящихся к другим классам, могут иметь иные особенности строения в отдельных деталях, однако общий принцип организации у них един.

Осеменение и оплодотворение. Большинству водных животных и организмам, размножение которых неразрывно связано с водной средой, например рыбам и амфибиям, свойственно внешнее осеменение. Эти животные в период размножения выделяют половые продукты – яйцеклетки и сперматозоиды – в воду, где происходит оплодотворение. У животных, обитающих на суше, развиваются наружные половые органы, обеспечивающие перенос семенной жидкости из половых путей самца в половые пути самки, где и наступает оплодотворение. Это внутреннее осеменение.

Рисунок 2. Схема оплодотворения: А – слияние сперматозоида с яйцеклеткой, Б – ядро сперматозоида в цитоплазме зиготы:1 – женское ядро, 2 – сперматозоид, 3 – воспринимающий бугорок, 4 – центриоль, 5 – мужское ядро, В – первое деление зиготы

При осеменении всегда выделяется большое количество сперматозоидов. Необходимость избыточного количества сперматозоидов, участвующих в осеменении, заключается в том, что сперма создает определенную химическую среду, без которой оплодотворение становится невозможным.

Оплодотворение представляет собой процесс слияния сперматозоида с яйцеклеткой, в результате чего возникает первая – одноклеточная стадия развития зародыша – стадия зиготы. При этом в зиготе восстанавливается характерный для данного вида диплоидный набор хромосом. Очень часто оплодотворение наступает сразу после осеменения. Однако известны случаи, когда между этими событиями проходит значительное время. У летучих мышей при осеннем спаривании яйца не оплодотворяются и сперматозоиды перезимовывают в половых путях самки. Оплодотворение осуществляется весной, когда созревают яйцеклетки. Иногда после оплодотворения развитие зиготы быстро прекращается и возобновляется лишь через несколько месяцев. Это связано с тем, что период деторождения и воспитания молодых животных приурочен, как правило, к наиболее благоприятному сезону – концу весны и началу лета.

Вопросы для самоконтроля по теме:

1Каковы особенности строения женских и мужских половых клеток?

2 Рассказать о процессе оплодотворения у животных.

Деление клетки

Митоз

Все клетки появляются путём деления родительских клеток. Большинству клеток свойственен клеточный цикл, состоящий из двух основных стадий: интерфазы и митоза.

Интерфаза состоит из трех этапов. В течение 4–8 часов после рождения клетка увеличивает свою массу. Некоторые клетки (например, нервные клетки мозга) навсегда остаются в этой стадии, у других же в течение 6–9 часов удваивается хромосомная ДНК. Когда масса клетки увеличивается в два раза, начинается митоз.

В типичной животной клетке митоз происходит следующим образом. В профазу центриоли удваиваются, две образовавшиеся центриоли начинают расходиться к разным полюсам клетки. Ядерная мембрана разрушается. Специальные микротрубочки выстраиваются от одной центриоли к другой, образуя веретено деления. Хромосомы разъединяются, но всё ещё остаются попарно сцепленными.

Следующая после профазы стадия называется метафазой. Хромосомы, влекомые нитями веретена, выстраиваются в экваториальной плоскости клетки. Центромеры, скреплявшие хромосомы, делятся, после чего дочерние хромосомы полностью разъединяются.

В стадии анафазы хромосомы перемещаются к полюсам клетки. Когда хромосомы достигают полюсов, начинаетсятелофаза. Клетка делится надвое в экваториальной плоскости, нити веретена разрушаются, вокруг хромосом формируются ядерные мембраны. Каждая дочерняя клетка получает собственный набор хромосом и возвращается в стадию интерфазы. Весь процесс занимает около часа.

Процесс митоза может варьировать в зависимости от типа клетки. В растительной клетке отсутствуют центриоли, хотя веретено деления образуется. В грибных клетках митоз происходит внутри ядра, ядерная мембрана не распадается.

Наличие хромосом не является необходимым условием деления клетки. С другой стороны, один или несколько митозов могут останавливаться на стадии телофазы, в результате чего возникают многоядерные клетки (например, у некоторых водорослей).

Размножение при помощи митоза называют бесполым или вегетативным, а также клонированием. При митозе генетический материал родительских и дочерних клеток идентичен.

Мейоз

Мейоз, в отличие от митоза, является важным элементом полового размножения. При мейозе образуются клетки, содержащие лишь один набор хромосом, что делает возможным последующее слияние половых клеток (гамет) двух родителей. По сути, мейоз является разновидностью митоза. Он включает два последовательных деления клетки, однако хромосомы удваиваются только в первом из этих делений. Биологическая сущность мейоза заключается в уменьшении числа хромосом в два раза и образовании гаплоидных гамет (то есть гамет, имеющих по одному набору хромосом).

В результате мейотического деления у животных образуются четыре гаметы. Если мужские половые клетки имеют примерно одинаковые размеры, то при образовании яйцеклеток распределение цитоплазмы происходит очень неравномерно: одна клетка остаётся крупной, а три остальных настолько малы, что их почти целиком занимает ядро. Эти мелкие клетки служат лишь для размещения избыточного генетического материала.

Мужские и женские гаметы сливаются, образуя зиготу. Хромосомные наборы при этом объединяются, в результате чего в зиготе восстанавливается удвоенный набор хромосом – по одному от каждого из родителей. Случайное расхождение хромосом и обмен генетическим материалом между гомологичными хромосомами приводят к возникновению новых комбинаций генов, повышая генетическое разнообразие. Образовавшаяся зигота развивается в самостоятельный организм.

Как и при митозе, в каждом мейотическом делении выделяют четыре стадии: профазу, метафазу, анафазу и телофазу.

Рисунок 1. Основные стадии мейоза

Таким образом, сущность периода созревания состоит в том, что в половых клетках путем двукратного мейотического деления количество хромосом уменьшается вдвое, а количество ДНК – вчетверо.

Биологический смысл второго мейотического деления заключается в том, что количество ДНК приводится в соответствие хромосомному набору.

Задание:

№1. Используя таблицы, рисунки и текст учебника, сравнить фазы клеточного цикла деления клеток, заполнив таблицу №1 «Сравнительная характеристика хода митоза и мейоза»

Табл.№1.

“Сравнительная характеристика хода митоза и мейоза”

|

Фазы клеточного цикла, ее итог |

Митоз |

Мейоз |

|

|

|

I деление |

II деление |

|

|

Интерфаза: синтез ДНК,РНК, АТФ, белков, увеличение количества органелл, достраивание второй хроматиды каждой хромосомы |

|

|

|

|

Профаза: а) спирализация хромосом б)разрушение ядерной оболочки; в) разрушение ядрышек; г) формирование митотического аппарата: расхождение центриолей к полюсам клетки, образование веретена деления |

|

|

|

|

Метафаза: а) формирование экваториальной пластинки- хромосомы выстраиваются строго по экватору клетки; б) прикрепление нитей веретена деления к центромерам; в) к концу метафазы – начало разъединения сестринских хроматид |

|

|

|

|

Анафаза: а)завершение разделения сестринских хроматид; б)расхождение хромосом к полюсам клетки |

|

|

|

|

Телофаза: формирование дочерних клеток: а) разрушение митотического аппарата; б) разделение цитоплазмы; в) деспирализация хромосом. |

|

|

|

№2. Провести сравнительный анализ двух способов деления эукариотических клеток. Выявить черты сходства и разлития между митозом и мейозом, заполнив таблицу№2.

Табл.№2

Сходство и различия в процессе деления клеток методом митоза и мейоза

|

Сравнение |

Митоз |

Мейоз |

|

Сходство |

|

|

|

|

|

|

|

Различия |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вопросы для самоконтроля по теме:

1.Охарактеризовать процесс деления соматической клетки методом митоза.

2.В чем биологический смысл митоза?

3.Охарактеризовать процессы, проходящие в процессе деления клетки методом мейоза.

4. В чем биологическое значение мейоза?

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.