Уроки ……..

ЭПОХА ИВАНА III

Цел и:

1. Охарактеризовать личность Ивана III, органически завершившего процесс объединения русских земель вокруг Москвы.

2. Ознакомить учащихся с основными направлениями внешней политики Ивана III.

3. Оценить его заслугу в падении ордынского ига.

4. Показать процесс формирования единого Русского государства с центром в Москве.

Оборудование: карта «Образование и расширение Российского государства (Х1У-ХУ1 вв.)», атлас «Образование Российского централизованного государства».

♦ Основные понятия: государь, централизация, герб, Судебник Ивана III, наместник, волостель, кормление, местничество, Юрьев день, закрепощение, оброк, барщина.

Важнейшие даты:

июль 1471 г. - битва на реке Шелрнь и присоединение Новгорода Великого;

1478 г. - окончательное подчинение Новгорода; осень 1480 г. - стояние на реке Угре; 12 ноября 1480 г. - падение ордынского ига; 1497 г. - составление Судебника.

Ход урока 23

I. Проверка домашнего задания.

Рекомендуется организовать по вопросам и заданиям § 19:

=> Раскройте причины и повод к феодальной войне второй четверти XV века.

=> Перечислите основные события и итоги феодальной войны. =» Можно ли эту войну назвать гражданской?

II. Изучение нового материала.

ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА

1. Присоединение Новгорода.

2. Ликвидация ордынского владычества.

3. Присоединение Твери. Завершение объединения русских земель.

4. «Государь Всея Руси» - Иван III.

Перед началом знакомства с новой темой учитель делает некоторые пояснения:

В 1462 году умер Василий II. При своей жизни он сделал своим соправителем сына Ивана - Ивана III.

В эпоху правления Ивана III (1462-1505 гг.) был завершен двухвековой процесс объединения русских земель.

Далее предстоит ознакомиться с рождением нового государства. Как это происходило?

1. Присоединение Новгорода.

[Г] Работа с картой:

=> Назвать и показать земли, которые вошли в состав Московского княжества до 1462 года.

=> Найти и показать территорию Московского княжества в 1300 году.

=» Найти и перечислить земли, присоединенные к Москве с 1300 по 1389 гг.

=> Найти и перечислить земли, присоединенные к Москве с 1389 по 1462 гг.

Работая с картой, учащиеся отмечают следующее:

- большая часть Северо-Восточной Руси была объединена вокруг Москвы;

- сохраняли свою самостоятельность и независимость Новгород Великий, Псков, Тверь, Рязань;

Творческое задание, к которому учащиеся готовятся заранее.

- земли юго-западные и западные входили в состав Великого княжества Литовского.

Объяснение учителя.

Учитель подводит учащихся к пониманию главной задачи политики молодого князя Ивана III - присоединению огромных территорий Новгорода Великого. Князь придавал особое значение усилению своего влияния в Новгороде, старейшем центре Русского государства.

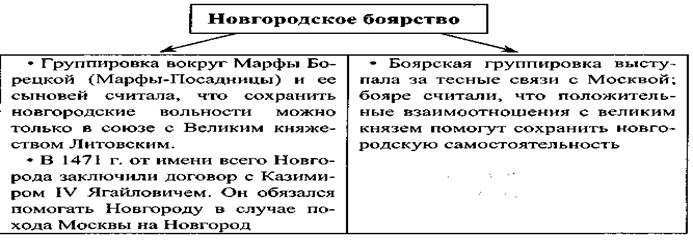

Характеризуя внутреннюю политическую ситуацию в Новгороде Великом, можно использовать следующую схему:

В 1471 году Иван III принимает решение идти на Новгород. Великому князю оказывали помощь, поддержку повсеместно. Новгороду не помог никто. Казимир IV не решился на военное столкновение с Москвой.

В июле 1471 году на реке Шелони было разбито новгородское ополчение, хотя новгородцы обладали численным преимуществом.

Учитель констатирует следующий факт.

Среди самих новгородцев не было единства, многие поддерживали Москву, осуждали политику Борецких.

После всех этих событий Иван III заключил с Новгородом договор. Новгород признал себя «отчиной» великого князя, отказался от союза с литовским князем.

Новгород заплатил за «проступок» и свою просьбу к великому князю - перестать жечь и разорять землю новгородскую -15 тыс. рублей.

Учитель может привести примеры, что значили эти деньги:

- за 2-3 рубля можно было купить деревню,

- за 100 рублей - большое село с крестьянскими дворами.

Иван III приобрел контроль и над судебной деятельностью новгородских властей. Князь потребовал введения великокняжеского суда, но новгородцы отвергли это, тогда князь двинулся в поход. Взяв в осаду Новгород, Иван III предъявил свои требования: «... вечю и колоколу в отчине нашей в Новгороде не быти. Посаднику не быти. А государство нам свое держати».

Новгородцам пришлось капитулировать.

[7] Работа с иллюстрацией (с. 168).

Учитель предлагает внимательно рассмотреть иллюстрацию «Отправка Марфы Борецкой и новгородского вечевого колокола в Москву 1468 г.» художника А. Д. Кившенко.

Следовательно, вечевой колокол - символ новгородской вольницы - увезли в Москву, посадничество ликвидировали. Новгородом стали управлять московские наместники.

Иван III обещал не отнимать вотчин у новгородских бояр. Но своего обещания не выполнил:

- все земли новгородских бояр в 1484-1489 гг. были конфискованы;

- новгородских землевладельцев выселили в центральные районы Московского государства;

- земли новгородских бояр отдали московским служилым людям.

2. Ликвидация ордынского владычества. Рассказ учителя о свержении ордынского владычества в объеме учебника.

В 1476 году Иван III перестал платить дань ордынцам.

В июле 1480 года на Русь с огромной армией шел хан Ахмат (Ахмед) с целью наказать великого князя. В 1480 году была сложная обстановка в Московском государстве.

В 1472 году после смерти своего брата Юрия Иван III не разделил его удел между братьями, а полностью включил в состав ве![]() ликокняжеских владений. Они были обижены этим и вступили в союз с Казимиром IV.

ликокняжеских владений. Они были обижены этим и вступили в союз с Казимиром IV.

Войско Ливонского ордена совершило нападение на Псковскую землю. Неспокойно было и в Новгороде.

Хан Ахмат умело воспользовался этой ситуацией внутри Русского государства: заключил союз с литовским князем и пошел на Русь.

Следовательно, международная обстановка была сложной для Руси.

Учитель сопровождает свой рассказ показом на карте направлений походов иностранных завоевателей.

Против Русского государства ополчились сразу несколько врагов:

- с юга - огромное войско хана Ахмата,

- с северо-запада - Ливонский орден,

- с запада - Польско-Литовский орден (Казимир IV заключил союз с ханом Ахматом).

Ивану III удалось привлечь на свою сторону крымского хана Менгли-Гирея, а он был ярым противником Золотой Орды.

Иван III долго принимал решение, как ему поступить: пойти на вооруженное столкновение с ордынским войском или закончить все мирно и возобновить выплату дани.

А москвичи желали дать решительный отпор Золотой Орде. Твердо настаивал на активных боевых действиях Ростовский архиепископ Вассиан.

Иван III под влиянием таких настроений стал готовиться к обороне.

[Т] Работа с картой:

=» Найти и показать приток Оки - реку Угру.

Именно здесь сосредоточилось русское и монгольское войска. В октябре хан Ахмат два раза пытался перейти реку Угру, но был отброшен русскими войсками. Хану Ахмату не помог Казимир IV, так как отражал натиск Крымского хана Менгли-Гирея.

Ранняя зима нарушила планы хана Ахмата, он ушел в Орду, следовательно, признал поражение. Это произошло 11 ноября 1480 г.

Вывод: таким образом, закончилось «стояние на Угре» и

окончательно

пало ордынское

владычество.

Этот день принято считать днем освобождения земли русской от ордынского владычества.

Беседа по вопросам:

?!

=> Сколько времени продолжалось монголо-татарское иго?

=> Дайте историческую оценку событиям на реке Угре в 1480 г. Чем объясняется сравнительно легкая победа Руси над ордой?

=> Вспомните, как поступил в 1382 году Дмитрий Донской. Объясните его поступок и колебания Ивана III.

3. Присоединение Твери. Завершение объединения русских земель.

\\\ Работа с картой:

=> Найти и показать Тверское княжество.

Учащиеся, работая с картой, могут сказать следующее.

После присоединения Новгорода Великого ухудшилось положение Тверского княжества, так как оно оказалось зажатым между московскими владениями, но сохраняло маленький участок границы с Литовским княжеством.

Рассказ учителя.

Рекомендуется рассказать учащимся о событиях, которые послужили окончательному присоединению Твери к Московскому княжеству.

В 1483 году овдовевший тверской князь Михаил Борисович стремился заключить военный союз с Казимиром IV и еще семейный союз, женившись на родственнице Казимира IV.

Здесь был серьезный расчет:

- тверской князь надеялся скрепить союз с Великим княжеством Литовским;

- Казимир IV обязывался помогать Михаилу, а Михаил обязывался выступать совместно с Казимиром против всех врагов Польско-Литовского государства.

В сентябре 1485 года Иван III пошел на Тверь, так как не мог допустить данного союза. Михаил бежал в Литву. Тверские бояре перешли на сторону великого московского князя.

Так

завершилась долгая история соперничества двух центров Северо-Восточной Руси. Тверь стала уделом Московского![]() княжества, и во главе был посажен старший сын Ивана III -Иван Иванович.

княжества, и во главе был посажен старший сын Ивана III -Иван Иванович.

Работая с картой, учащиеся могут заметить, что с присоединением Тверского княжества Московское княжество превратилось в общерусское, это означало создание единого Русского государства.

Великокняжеский титул - московский государь - с 1485 года был заменен на «государь Всея Руси».

Учитель уточняет, что в годы правления Ивана III было присоединено:

- в 1474 году - Ростовское княжество;

- в 1463-1468 гг. - Ярославское княжество.

В 90-х годах XV века князья западнорусских земель, расположенных по соседству с Москвой, были недовольны влиянием католической церкви в Литовском государстве, постепенно они стали переходить в подданство Москвы. И Россия начала проводить активную внешнюю политику за возвращение исконно русских земель, находившихся в составе Великого княжества Литовского. В результате войн с Литвой Россия присоединила Чернигово-Северскую землю, восточную часть Смоленской земли - это 19 городов и 70 волостей.

Учитель также обращает внимание учащихся на карту:

=> Найти города Киев, Полоцк, Витебск, Смоленск.

=> Какие города еще находились во владениях Великого княжества Литовского?

И затем учитель знакомит учащихся с высказыванием Ивана III. Он считал своей отчиной не только эти города (Путивль, Брянск и другие из 19), но и Киев, Смоленск, Полоцк, Витебск, которые Польша и Литва «держат за собой неправдою».

Далее учитель знакомит учащихся с политикой сына Ивана III - Василия III.

[Г] Работа с таблицей.

Учащиеся составляют таблицу (см. с 127данного текста).

Вывод: при Иване III и Василии III был закончен процесс политического объединения русских земель и создано единое государство.

Объединение русских земель в ХV-ХVI вв.

|

Земли, вошедшие в состав |

Российского государства |

|

При Иване III (1462-1505 гг.) |

При Василии III (1505-1533 гг.) |

|

1463 г. Ярославское княжество, 1474 г. Ростовское княжество, 1478 г. Новгородские земли, 1485 г. Тверское княжество, 1485 г. Вятская земля |

1510 г. Псковская земля, 1514 г. Смоленск, 1521 г. Рязанская земля. Эти земли давно фактически лишены были самостоятельности и находились под контролем Москвы |

4. «Государь Всея Руси» - Иван III.

Этот вопрос творческий. Целесообразно дать возможность учащимся выступить с заранее подготовленными сообщениями по плану:

1) Детство и юность Ивана III.

2) Первые годы правления Ивана III.

3) Женитьба на Софье Палеолог. Семейные дела.

4) Соратники Ивана III.

III. Закрепление изученного материала.

Ход урока 24

I. Проверка домашнего задания

Переносится на закрепление.

II. Изучение нового материала.

ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА

1. Возвышение великокняжеской власти.

2. Политическое устройство государства в первой половине XVI века.

3. Судебник 1497 года.

4. Социально-экономическое развитие государства в конце XV - первой половине XVI вв.

1. Возвышение великокняжеской власти.

|Т] Работа с картой:

=> Показать территорию, границы Московского государства.

=> Показать столицу. Что это означало?

![]() Означало то, что возникшее в конце XV века государство с центром в Москве было единым. На Руси был один правитель -единственный великий князь, представитель династии Рюриковичей.

Означало то, что возникшее в конце XV века государство с центром в Москве было единым. На Руси был один правитель -единственный великий князь, представитель династии Рюриковичей.

Объяснение учителя.

В письменных источниках XV века встречаются слова «Россия», «Российская земля», «российский». В XVI веке существует название «Русь», «русский», «Русская земля». Следовательно: «русский» - синоним определенной народности, «российский» - принадлежность к государству.

В титуле великого князя ставилось слово «Всея Руси», значит, Иван III, приняв новый титул - «государь Всея Руси», стал самодержцем.

В 1472 году Иван III женился на племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог и стал как бы преемником византийской династии. Иван III сделал гербом своего государства двуглавого орла. На всех торжественных приемах Иван III стал появляться со скипетром и державой - символами верховного правления. Его голову венчала корона - Шапка Мономаха. Ивана III на византийский манер начинают именовать титулом «царь».

2. Политическое устройство государства в первой половине XVI века. Уничтожение старой удельно-княжеской системы потребовало создания нового порядка управления страной.

С появлением единого государства в Москве формируются центральные и местные органы власти.

Работа с учебником:

=> Определить функции органов власти.

Глава государства - великий князь и самодержец Всея Руси имел право:

издавать законы,

вести переговоры с другими государствами,

объявлять войну, заключать мир,

чеканить монету,

возглавлять значительные военные походы.

Боярская дума - совет знатных и старинных родов, близких к царю, состояла из бояр (10-12) и окольничих (5-6), назначаемых великим князем. Из думных бояр выбирались опытные люди, чтобы вести переговоры с иностранными послами.

- Бояре занимались, по распоряжению великого князя, ревизией в той или иной области.

- Из них назначались командующие войсками, а также начальники государевой канцелярии и казны.

В государстве существовали два общегосударственных учреждения: дворец и казна.

|

Дворец |

Казна |

|

Дворец возглавлял дворецкий: • он ведал землями великого князя; • рассматривал земельные споры,совершал суд. Были созданы местные дворцы -Новгородский, Тверской, Нижегородский |

Казну возглавлял казначей: • он контролировал взимание налогов и таможенных сборов; • хранил государственные архивы, Казна занималась и внешней политикой |

Все территории России делились на уезды. Уезды делились на волости и станы. В уезды великий князь назначал своих управителей - наместников, в станы и волости - волостелей. Наместники и волостели собирали налоги, чинили суд и расправу, следили за исполнением великокняжеских указов.

Возникает порядок - кормление. Так как наместники и волостели не получали жалованья, они оставляли себе определенную часть судебных пошлин и налогов.

На все должности служащие назначались в зависимости от знатности рода или от того, какие должности занимали их предки. Такой порядок называется местничеством.

Следовательно, этот порядок препятствовал одаренным, но незнатным людям продвижению по государственной службе.

Учитель уточняет следующее.

В конце XV века в Москве начали формироваться органы центрального управления - приказы.

В провинции главную роль стали играть наместники, назначенные самим великим князем.

![]()

![]()

![]() Затем учитель чертит на доске схему:

Затем учитель чертит на доске схему:

Система государственного устройства России к концу XV - началу XVI вв.

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

Наместники |

||||||||

3. Судебник 1497 года. В 1497 году был издан Судебник -первый общегосударственный свод законов со времен Киевской Руси. Судебник вводил единые правовые нормы для всей страны, а это явилось важным моментом к упрочению единства русских земель.

Целесообразно учащимся, слушая рассказ учителя, составить схему-тезисы:

|

Образование единого Русского государства |

|

|

|

|

|

|

|

|

Необходимость организации единого управления страной и установления единых правовых норм |

|

|

|

|

' |

|

|

|

|

Создание в 1497 году Судебника |

|

|

|

|

< |

|

|

|

Ограничено право крестьян уходить от своего феодала на другие земли единым для всей Руси сроком: неделей до Юрьева дня (26 ноября) и неделей позже, с выкупом - «пожилое» - платой за прожитые годы |

|||

Ограничено право крестьян уходить от своего феодала на другие земли единым для всей Руси сроком: неделей до Юрьева дня (26 ноября) и неделей позже, с выкупом - «пожилое» - платой за прожитые годы

1) Уменьшение слоя феодалов-вотчинников.

2) Создание нового слоя служилых людей - дворян.

3) Семейные разделы вотчин. Переход вотчин к монастырям вследствие дарений и завещаний феодалов.

4) Выявилось стремление государства обеспечить новый класс служилых людей (дворян-помещиков) дешевой рабочей силой.

5) Необходимость увеличения численности вооруженных сил.

6) Учреждение Боярской думы (совета при великом князе).

7) Установление смертной казни за тяжкие уголовные преступления, введение телесных наказаний.

8) Судить стали наместники, но в присутствии княжеского чиновника, местного старосты и выборных «лучших людей».

9) Попытка ограничить произвол бояр-наместников (кормленщиков).

\Т\ Работа с документом (с. 182). => Какими мерами Судебник 1497 года обеспечивал прикрепление крестьян к земле феодала?

4. Социально-экономическое развитие государства в конце XV - первой половине XVI вв. Рекомендуется на данном вопросе остановиться более подробно.

Рассказ учителя.

Землевладение

Основной массой населения Русского государства были крестьяне, которые жили в селах и деревнях.

Селом было принято называть крупные поселения, обычно имевшие церковь. В селе могло быть до нескольких десятков крестьянских дворов.

Вотчины представляли собой одно или несколько сел «с деревнями».

Главным занятием оставалось земледелие. Развивалось пахотное земледелие и трехполье. В XV веке продолжалось формирование феодального землевладения.

С точки зрения исторической науки, было два пути образования феодальной собственности.

Пути образования феодальной собственности

|

«Снизу» |

«Сверху» |

|

Сельская община разлагалась, и ее разбогатевшие члены захватывали земли в частную собственность. (Это характерно для Западной Европы.) |

Князь жаловал своим приближенным право собирать дань с части покоренных земель. (Это характерно для России.) |

![]()

![]()

![]() В Киевской Руси боярин, собирая дань, постепенно превращался в хозяина подвластной ему территории, впоследствии - в собственника земли.

В Киевской Руси боярин, собирая дань, постепенно превращался в хозяина подвластной ему территории, впоследствии - в собственника земли.

Первыми появились на Руси села княжеские, затем - боярские.

Знать стала заниматься ростовщичеством; с ростом долгов усиливается и зависимость крестьян. В ХIV-ХV вв. появляются крестьяне-«старожилы», которые уже привыкли к долгой жизни на одном и том же месте и к «покровителю».

На Северо-Западе частная собственность на землю складывалась по-иному. Бояре покупали землю у общин. Верховный собственник земли - великий князь. Часть земель он «жаловал» за службу. Почему? Денег систематически не хватало, платить служилым людям было нечем, а чтобы они пришли «конно, людно и оружно», надо было обеспечить их землей.

Целесообразно вспомнить политику Ивана III.

Он выселил новгородских бояр, на их землях поместил московских служилых людей. Так появилась на Руси вторая форма землевладения - поместье. В отличие от вотчины оно было временным «держанием». Поместье нельзя было:

- продать,

- подарить,

- отдать в монастырь.

Размеры имений не зависели от того, являлись ли они вотчинами или поместьями. Они могли быть и мелкими, и крупными.

=> Что представлял собой господствующий класс Русского государства?

Господствующий класс Русского государства:

Великий князь - «государь», власть самодержавная.

Высший слой - удельные князья, обладавшие всей полнотой аристократии власти в своих уделах.

Бояре - опора великого князя, они составляли Боярскую думу.

Союз великого князя с боярами креп по мере усиления власти московской династии.

Боярская дума не ограничивала власть государя, она была совещательным органом.

Важнейшие решения издавались от имени государя и Боярской думы.

Дворяне - огромную массу служилых людей составляли дворяне. До середины XV в. княжеских слуг именовали так: «под дворским» (дворский -управляющий хозяйством княжеской вотчины).

«Дети боярские» - служилая мелкота, то есть не вошедшие в состав государева двора.

Зависимое население

Крестьяне, жившие на государевой (черной) земле, назывались «черносошными». Они платили налоги государству в отличие от крестьян частновладельческих земель, они были освобождены от части государственных повинностей. Черносошным крестьянам жилось легче, чем частновладельческим, так как они выполняли тяжелые повинности в пользу вотчинников и помещиков.

Создание единого государства привело к ограничению крестьянской свободы.

Судебник 1497 года ограничивал право крестьян уходить от своего феодала на другие земли строго определенным временем (см. по данному тексту с. 131). Сроки были едиными по всей территории государства. Этот порядок еще не означал закрепощения крестьян.

Крестьяне XV - начала XVI вв. платили феодалу натуральный оброк, а барщина была слабо развита, так как на барской пашне по-прежнему работали холопы-страдники, имевшие свое хозяйство.

В конце XV века появился новый вид холопства - кабальное холопство. Должник давал на себя «кабальную запись», по которой он обязывался отработать процент долга вплоть до смерти господина.

И в качестве вывода можно сформулировать следующее:

• В конце XV - начале XVI вв. Русское государство уже объединено, и его территория увеличена по сравнению с серединой XV в.

• Молодое государство еще сложно назвать, в полном смысле слова, централизованным:

- центральный аппарат управления только складывался;

- власть на местах была сосредоточена в руках случайных людей;

- сохранялись уделы;

![]()

![]()

![]() -

великокняжеская власть,

еще не ставшая централизованной, становится деспотической.

-

великокняжеская власть,

еще не ставшая централизованной, становится деспотической.

• Сложилась система зависимости от великокняжеской власти, аристократы были по отношению к государю - холопами. Значит, господствующий класс (например, бояре) не мог терпеть свободы зависимых от них людей.

Следовательно, объединение Руси имело и другую сторону -оно привело к постепенному закрепощению крестьянства.

III. Закрепление изученного материала.

|Т| Работа с картой. Учитель показывает территории:

- Коломна,

Переяславль-Залесский.

Учащиеся называют имя князя:

-Даниил Александрович (1276-1303 гг.). Учитель показывает территории:

- Углич, Белоозеро, Калуга, Стародуб, Дмитриев; Кострома, Галич.

Учащиеся называют имя князя:

-Дмитрий Донской (1359-1389 гг.). Учитель показывает территории:

- Нижний Новгород, Муром, Вологда, Двинская земля, Малая Пермь.

Учащиеся называют имя князя:

-Василий 1(1389-1425 гг.). Учитель показывает территории:

- Ярославль, Ростов, Великая Пермь, Новгород, Тверь, Вятская земля, Чернигов, Новгород Северский, Стародуб, Брянск, Мценск, Гомель.

Учащиеся называют имя князя:

-Иван III (1462-1505 гг.). Учитель показывает территории:

- Псков, Рязань, Смоленск. Учащиеся называют имя князя:

- Василий III (1505-1533 гг.).

[Т| Работа с контурной картой, задания 1-3. Целесообразно этот вид работы организовать так же.

=> Отметить на карте разным цветом территории, присоединенные к Московскому княжеству разными правителями. [7] Работа с таблицей. Учащиеся составляют таблицу:

Объединение земель вокруг Москвы

|

Князья |

Даты правления |

Дата присоединения |

Название территории |

|

|

|

|

|

?! I Вопросы и задания:

=> Чем можно объяснить сравнительно легкую победу Руси над ордынским владычеством в 1480 году?

=» Определите значение создания единого Русского государства.

=> Почему изменился характер княжеской власти в первой половине XVI века?

=> Изобразите схематично государственное устройство Русского государства в первой половине XVI века.

=> Определите историческое значение Судебника 1497 года.

Учащиеся читают вывод в учебнике (с. 181, § 21).

IV. Итоги уроков.

Домашнее задание: § 20-21, работать по вопросам и заданиям. Работа с документом (с. 182).

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.