Министерство образования Республики Саха (Якутия)

МКУ «Муниципальный орган управления образования»

МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа»

Улусная научно-практическая конференция «VII Андреевские чтения»

Ископаемые артефакты

Работа: Степановой Айты

ученицы 9-го класса

Руководители: Илларионова Л.В.

учитель биологии

Иванов М.С.учитель истории и

обществознания

Хоро, 2020 г.

Оглавление

1. Введение………………………………………………………………………………3

2. Глава 1. Теоретическая часть………………………………………...........................4

1.1. Как образуются окаменелости? ……………………………….......................4

1.2. Правила сбора окаменелостей………………………………………………..5

3. Глава 2. Экспериментальная часть………………………………..............................7

2.1. Описание местности «Yɵннээх хайа» с. Кемпендяй Сунтарского улуса…………………………………………………………………….......................7

2.2. Описание найденных окаменелостей…………………………………………..7

4. Заключение……………………………………………………………………………...9

5. Использованная литература……………………………………………......................10

6. Приложения……………………………………………………………………………11

Введение

Лето 2019 года я провела очень интересно. С 3 по 13 июля на базе «Кюндяинская СОШ им. Б.Н. Егорова» Сунтарского улуса была организована научно-исследовательская экологическая экспедиция школьников «КунЭко», посвященная выдающимся экологам Бессонову В.Г., Андрееву Б.Н. и Алексееву В.Г. В работе экспедиции активное участие приняли школьники из Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского улусов и г. Якутска. Мне посчастливилось быть участником этой экспедиции и за время пребывания в ней, мы посетили немало интересных экологических объектов и музеев, узнали много информации об уникальных местах нашего улуса. Одним из самых запомнившихся моментов экспедиции для меня стало посещение ресурсного резервата «Кемпендяй», где был организован пеший поход на гору «Үөннээх хайа» в поисках останков древних животных и насекомых. Палеонтоло́гия (от др.-греч. Παλαιοντολογία) — наука об организмах, существовавших в прошлые геологические периоды и сохранившихся в виде ископаемых останков, а также следов их жизнедеятельности мне очень хорошо известна, потому что в нашей школе более 10 лет проводятся раскопки остатков динозавров на базе ЭПЭШ «Динозавр». Древние животные сегодня превратились в окаменелости, которые можно найти в разных породах, например в известняках.

Во время похода мы нашли интересные образцы пород со следами окаменелостей. Изучив их, я пришла к некоторым выводам о прошлом земли, на которой я живу. В данной работе отражены мои наблюдения и выводы.

Гипотеза: изучив видовую принадлежность окаменелостей, можно определить примерное время существования найденных окаменелостей по геохронологической шкале и узнать много интересной информации о том периоде времени.

Цель исследования: определение окаменелостей животных и составление представления об особенностях природы в доисторические времена.

Задачи:

· Собрать образцы окаменелостей животных на местности «Yɵннээх хайа» с. Кемпендяй Сунтарского улуса.

· Дать краткое описание мест сбора окаменелостей.

· Определить примерную видовую принадлежность окаменелостей.

· Определить примерное время существования найденных окаменелостей по геохронологической шкале.

Объект исследования: окаменелости животных.

Предмет исследования: виды окаменелостей.

Методы:

· Обнаружение и сбор окаменелостей в полевых условиях.

· Описание.

· Работа с геохронологической шкалой и ресурсами интернета.

Глава 1. Теоретическая часть

1.1. Как образуются окаменелости?

Окаменелости (фоссилии, fossils) -

это подтверждения существования жизни в доисторические времена. Они состоят из

останков живых организмов, полностью замещенных минералами - кальцитом,

апатитом, халцедоном. Окаменелости обычно представляют собой минерализованные

останки или

отпечатки животных и растений, сохранившиеся в почве, камнях,

затвердевших смолах. Окаменелостями называют также законсервированные следы,

например, ног организма на мягком песке, глине или грязи.

Окаменелости образуются в ходе

процессов фоссилизации. Она

сопровождается воздействием различных факторов среды при прохождении процессов

диагенеза - физических и химических преобразований, при переходе осадка в

породу, в которую включены остатки организмов.

Окаменелости образуются, когда погибшие растения и животные не были сразу съедены хищниками или бактериями, а вскоре после гибели были покрыты илом, песком, глиной, пеплом, что исключило доступ к ним кислорода. В ходе образования из осадков горных пород, под воздействием минеральных растворов органическое вещество разлагалось и замещалось минералами - наиболее часто кальцитом, пиритом, опалом, халцедоном. При этом, благодаря постепенному ходу процесса замещения, внешняя форма и элементы структуры останков сохранялись. Обычно сохраняются только твердые части организмов, например - кости, зубы, хитиновые панцири, раковины. Мягкие ткани разлагаются слишком быстро и не успевают заместиться минеральным веществом. Растения при фоссилизации обычно подвергаются полному разрушению, оставляя т. н. отпечатки и ядра. Также растительные ткани могут замещаться минеральными соединениями, чаще всего кремнеземом, карбонатом и пиритом. Подобное полное или частичное замещение стволов растений при сохранении внутренней структуры называется петрификация. С. В. Обручев выделял следующие группы окаменелостей:

1)отпечатки - оттиски тела или чаще скелета (раковины) животного и стволов, стеблей и листьев растений на поверхности породы;

2)Ядра - слепки внутренней полости раковин, получающиеся в результате заполнения породой пустоты после удаления мягких частей. Ядра без отпечатков имеют очень мало значения, т. к. систематическое положение моллюсков и брахиопод определяется по форме внешней скульптуры и устройства замка. Ядра нужны для определения прикрепления мускулов и изучения других деталей анатомии.

3)Твердые части организмов - кости, зубы, чешуи, раковины, скелеты кораллов и губок, панцири иглокожих и т. п., большей частью сохраняются не в первоначальном виде, а с частичным или полным замещением первичного вещества вторичным - кальцитом, кремнеземом, сульфидами, гидроокислами железа и т. п.

В благоприятных условиях сохраняются также хитиновые и роговые части. Наиболее благоприятные для сохранения органических остатков горные породы - мергели, битуминозные и глинистые известняки, известковые и глауконитовые пески, иногда песчаники и глинистые сланцы. Чистые кварцевые песчаники и кварциты, особенно залегающие сплошными толщами, очень бедны окаменелостями. Чистые мощные толстослоистые однообразные известняки также бедны окаменелостями, но неправильные массы рифовых известняков и доломитов, иногда очень мощные и без ясной слоистости, заключают кораллы, мшанки, известковые водоросли и другие остатки животных, строящих рифы. В песчаниках появление прослоев сланцеватых глин, известняков, мергелей увеличивает шансы на нахождение фауны; линзы углистых сланцев и глин содержат нежные отпечатки листьев, а слои песчаника - отпечатки стволов; последние встречаются даже в мощных слоях грубозернистых песчаников. Конкреции (стяжения) часто заключают скопления окаменелостей или отдельные экземпляры. Конгломераты, особенно грубые, содержат в небольшом количестве только наиболее крепкие части организмов - кости позвоночных, толстые раковины, стволы. Часто обильные окаменелости содержатся в тонких прослоях или коротких линзах; в некоторых случаях остатки животных или растений скапливаются в таких количествах, что слагают целые пласты горных пород. Морские отложения богаче органическими остатками, чем континентальные. Сильно метаморфизованные породы содержат органические остатки только в крайне редких случаях в очень плохом состоянии, т. к. при изменении и перекристаллизации породы скелеты исчезают или сливаются с массой породы.

1.2.Правила сбора окаменелостей.

Перед отправлением на поиски и сбор окаменевших остатков важно продумать и подобрать оборудование для работы. Такие породы, как глины, пески, некоторые песчаники и изредка даже известняки, разламываются или измельчаются руками, но это скорее исключение, чем строгое правило. Большинство же пород невозможно расколоть без специальных инструментов. К тому же необходимо не просто расколоть камень, а изъять из него окаменелость, которая того и гляди рассыплется. В наборе палеонтолога должны быть: геологический молоток , долото, нож, лопата, кисти, иглы, иногда лом. Геологический молоток можно заменить любым другим молотком, который с одной стороны заострен, а с другой имеет плоскую поверхность. Различных размеров должны быть и зубила. Зубилом можно откалывать крупные куски породы и снимать породы вокруг окаменелости. Для наиболее тонкой, тщательной обработки необходимы совсем маленькие зубила и иглы - ими производится препарирование образца. Не помешает и хорошо отточенный нож. Иногда при его помощи можно успешно отслаивать породы. Лопата или лопатка будет весьма эффективна при раскапывании рыхлых песчаных или глинистых пород. Кисти хороши во время препарирования или извлечения окаменелостей из рыхлых пород. Они позволят очень осторожно убрать соседнюю породу, не повредив окаменелости. Таким образом, иногда извлекаются костные остатки. Для заворачивания образцов можно брать газетную бумагу или более плотную - крафт. Особо хрупкие образцы можно прокладывать ватой или марлей. Также допускается упаковка образцов в различные коробочки и матерчатые геологические мешочки с притягивающей веревкой. Если какая-то окаменелость развалилась на части, ее можно склеить при помощи клея ПВА или Момент.

Если в породе остался только отпечаток окаменелости, можно сделать его противоотпечаток или слепок при помощи гипса. Отпечатки могут быть ценны, так как они отражают внешнюю скульптуру раковин и панцирей, которая сохраняется далеко не всегда.

Для описания и зарисовки разреза нужна бумага и простые карандаши, ластик и линейка. А еще по моему, ничто не может так передать особенности геологического разреза, как фотография, поэтому хорошо иметь с собой фотоаппарат. Компас нужен для определения местоположения разреза. Для транспортировки нужен рюкзак. Правил изучения местонахождений ископаемых организмов и самих окаменелостей у палеонтологов множество. Но есть среди них главные, невыполнение которых, весьма понижает ценность исследования и сборов. Два из них - описание исследуемого геологического разреза и составление подробных этикеток. Вначале нужно сделать общее описание местонахождения разреза, подробно записывая его приметы; где он находится, в какой области, в каком городе, селе, на берегу реки или озера, выяснить его расположение относительно сторон света. Этикетка - это паспорт окаменелости. В этикетке указана основная информация о ней. Этикетка делается из плотной бумаги. Записи производятся при помощи карандаша или ручки. На каждой из них должно быть указано учреждение, которое проводит экскурсию. Вначале записывается полевое определение остатка, затем возраст, с указанием слоя, из которого был взят образец. Далее следует название места экскурсии и его точного адреса (область, край, близлежащие населенные пункты, водоемы), дата сбора, фамилия собравшего и определившего окаменелость. Каждой окаменелости присваивается полевой номер.

Вывод: В ходе образования из осадков горных пород, под воздействием минеральных растворов органическое вещество разлагалось и замещалось минералами. При этом, благодаря постепенному ходу процесса замещения, внешняя форма и элементы структуры останков сохранялись. Обычно сохраняются только твердые части организмов, например - кости, зубы, хитиновые панцири, раковины. Мягкие ткани разлагаются слишком быстро и не успевают заместиться минеральным веществом. Существуют определенные правила сбора окаменелостей, с которыми необходимо тщательно ознакомиться перед экспедицией.

Глава 2. Экспериментальная часть

2.1. Описание местности «Yɵннээх хайа» с. Кемпендяй

Сунтарского улуса

Кемпендяй - посёлок в Сунтарском улусе Якутии. Расположен на правом берегу реки Кемпендяй в 57 км от улусного центра села Сунтар. Река Кемпендяй имеет ширину в пределах 10-15 м, при глубине от 1 м до 1,5 м. Вода солёная, так как около истока есть месторождение соли. Речка имеет хорошо разработанную долину, ширина которой местами достигает 100 - 200 м. На территории Кемпендяйского наслега более 40 больших и малых озёр, десятки ручейков. Самые крупные озёра - Муосааны, Чайынгда и Арбанда, расположены в 90 км от Кемпендяя. В озёрах Кемпендяя водятся окунь, сорога, елец, щука, ёрш, красноглазка, таймень, карась и другие виды рыб. В лиственных и сосновых лесах Кемпендяя водятся лось, бурый медведь, росомаха, рысь, волк, а из промысловых соболь, белка, горностай, лисица и другие животные. Растительный мир очень богат. По свидетельству краеведов здесь произрастают дикий папоротник и другие редкие растения. В лесах много брусники и голубики. Природа Кемпендяя на сегодня остаётся экологически чистой. Природные ресурсы Кемпендяя постоянно привлекали внимание путешественников, учёных, специалистов и деловых людей. Численность населения составляет примерно 501 человек. Кемпендяй славится не только соляными месторождениями, но и уникальным озером «Мохсоголлоох» с лечебной грязью, месторождениями бурого угля и цеолита. [10]

Климат Кемпендяя резко континентальный. Годовая сумма осадков колеблется в пределах 206-308 мм. Преобладающее направление ветров северо-западное. Среднегодовая температура минус 7-8 градусов.

В Кемпендяе имеют развитие породы кембрийского, юрского и четвертичного возраста. Кембрийские породы здесь выступают в виде куполов, с которыми связано солепроявление. Юрские отложения в районе речки Кемпендяй занимают большую площадь. Они представлены здесь тремя свитами: нижней континентальной, морской и верхней континентальной свитой. [3, с.9]

Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) республиканского значения «Кемпендяй» относится к числу национальных природных резерватов - Ытык Кэрэ Сирдэр - особо охраняемым природным территориям Республики Саха (Якутия). Общая площадь ресурсного резервата составляет 577042 га.

Yɵннээх - Хая. Гора расположена в 2 километрах от села. На ее склонах можно увидеть обнажение горных пород, где много окаменелых насекомых и моллюсков. Раннемеловые отложения представлены глинистыми песками с невыдержанными прослоями алевролитов, глин, песчанистых и серых известняков.

Миллионы лет назад здесь простиралось теплое море. Ракушки, которые в огромном количестве обитали в этих водах, устилали песчаное дно. Потом море отступило, под воздействием высокого давления пески превратились в песчаники с окаменелостями. Возле Кемпендяя на речных обнажениях мы можем увидеть, даже потрогать руками остатки этих удивительных организмов, живших сотни миллионов лет назад. [10]

2.2. Описание найденных окаменелостей

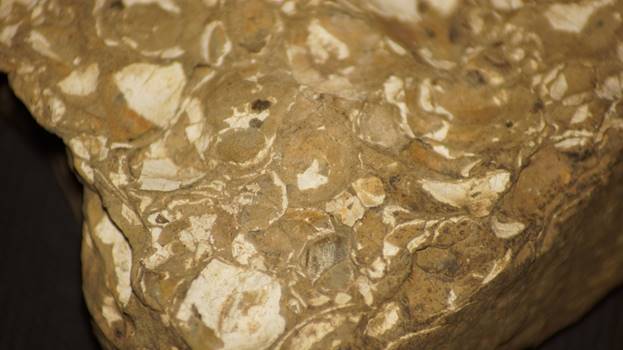

В найденных нами окаменелостях мы обнаружили представителей класса Двустворчатые (Пластинчатожаберных) моллюски, отряда Униониды или беззубкообразные – Unioniformes, отряда Гребенчатозубые - Taxodonta и Мидий или митили́дов (лат. Mytilidae) — семейство морских двустворчатых моллюсков.

Двустворчатые моллюски — исключительно водные животные, они в основном ведут малоподвижный образ жизни. Большинство из них живёт в морях (мидии, устрицы, морские гребешки), и лишь незначительная часть обитает в пресных водоёмах (беззубка, перловица, дрейсена речная).

Характерная особенность Двустворчатых — отсутствие головы.

Раковина Двустворчатых моллюсков состоит из двух створок (отсюда и название класса).

У моллюсков отряда беззубкообразных очень характерное развитие: молодь развивается у материнских особей внутри жаберных полостей, играющих роль выводковой сумки. Там и формируется особая личинка - глохидий, которая затем выходит в воду и закрепляется на жабрах или на коже различных рыб (окунь, чехонь, язь, ерш и др.) Затем глохидии инкапсулируются, паразитируя в течение одного-двух месяцев на рыбах, где и происходит их превращение в молодых моллюсков. На одной рыбе может "выкормиться" огромное количество глохидиев: так, на жабрах одного небольшого окуня длиной около 8 см было найдено около 400 глохидиев. Выйдя из мешочков (капсул), молодь моллюсков оседает на дно.

Отряд Гребенчатозубые - Taxodonta, Nuculoida - включает моллюсков, которые очень широко распространены в Мировом океане и его окраинных морях. К этому отряду относятся двустворчатые моллюски, имеющие ряд примитивных черт в своем строении, например в первую очередь замок "таксодонтного типа", т. е. состоящий из ряда мелких зубчиков, расположенных вдоль спинного (верхнего) края раковины. Особенно ясно выражены такие признаки у видов из надсемейства нукулид (Nuculacea), являющихся наиболее древними среди прочих гребенчатозубых. У нукулид имеются наиболее просто устроенные жабры типа ктенидиев, состоящие из ряда мелких округлых листочков, по одному ряду с каждой стороны тела, сидящие на общей оси (Protobranchia); нога у них со складывающейся подошвой, а полость гонад соединяется с почками. Раковина бивальвии из отряда Nuculoida гладкая, без рельефа.

Представители мидий, или митилид обитают по всему Мировому океану. Некоторые (роды Mytilus,Perna, Crenomytilus) являются важными объектами промысла, наряду с представителями другого семейства двустворчатых моллюсков —устрицами (Ostreidae). Раковины всех митилид характеризует несколько общих черт. Во-первых, левая и правая створки более или менее симметричны и при сокращении мускула-аддуктора их края плотно смыкаются, изолируя моллюска от внешней среды. Во-вторых, вершина раковины смещена на её передний край и занимает терминальное или субтерминальное положение, что придаёт раковине особую форму (митилизованная раковина). Кроме того, у всех митилид хорошо выражен конхиолиновый периостракум, а также присутствует гипостракум (перламутровый слой).

Митилиды - это очень древний род, известный с девонского периода. [2, c.567]

Расцвет моллюсков наблюдался в кембрийский период палеозойской эры.

Почти вся жизнь кембрийского периода (542 - 485 млн. лет назад) была сосредоточена в океане. Если и существовала какая-либо жизнь на суше, это были, скорее всего, одноклеточные микроорганизмы. В Канаде, Гренландии и Китае, ученые обнаружили окаменелости, принадлежащие к этому периоду времени, среди которых были идентифицированы многие крупные плотоядные ракообразные, похожие на креветок и крабов. Крупные хищники, похожие на моллюсков, охотились на мелких животных на дне океана. От палеозоя и мезозоя нам достались богатые залежи раковин аммонитов, хищных головоногих моллюсков, живших в воде. Около 400 миллионов лет назад моллюски занялись освоением суши, и тут им очень помогло наличие раковин, которые спасали от наземных опасностей: пожирания врагами и пересыхания. [1, c.324]

Заключение

Палеонтология – это очень интересная наука о том, как произошла и развивалась жизнь на нашей планете, что и почему происходило на нашей Земле. Проведенные нами исследования найденных окаменелостей в целом подтвердили гипотезу. Цель работы достигнута. В ходе исследования узнали очень много информации о происхождении окаменелостей, о правилах сбора материалов и работы с ними. Для определения оттисков видов моллюсков проведена большая работа по Интернет-ресурсам, так как в нашей библиотеке мало литературы по данной теме.

Проведя свое маленькое исследование, мы поняли, что ничего постоянного в природе нет - все развивается, усложняется, изменяется. В понимании этого процесса нам помогло изучение геохронологической шкалы развития нашей Земли.

А мы, конечно же, продолжим искать и изучать окаменелости, чтобы еще больше узнать о далеком прошлом края, в котором живем.

В будущем году мне хотелось бы стать участником эколого-палеонтологической экспедиции школьников «Динозавр», чтобы в ходе совместных раскопок с учеными, узнать про новые методы палеонтологических работ, изучить окаменелости динозавров и млекопитающих в местности «Тээтэ».

Использованная литература

1. Биологический словарь/под ред. М.С. Гилярова. – М.: Изд-ство: Советская энциклопедия, 1986.- статья «Ископаемые остатки».

2. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Большая Рос. энцикл. ; СПб. : Норинт, 1997. – 1456 с. : ил. – статья «Ископаемые остатки организмов».

3. Кемпендяй – чудо природы. Сост. Н.И. Харитонов (Николай Чуор). – Мирный. 1992. с.70.

4. Колосов П.Н. Динозавры и другие ископаемые Якутии/ - Якутск: Бичик, 2016 – 72 с.: ил.

5. Колосов П.Н. Сунтаар динозаврдара // Саха Сирэ. – 2003. – 2 августа.

6. Колосов П.Н. Поиск динозавровых фаун Якутии продолжается// Якутия. 2017. Сентябрь

7. 5. Колосов П.Н. Динозавры Якутии / / Наука и техника в Якутии. – 2006. - № 2 (11). – с. 24-28

8. https://elementy.ru/genbio/synopsis/268/Evolyutsionnye_preobrazovaniya_malakofauny_v_neogenovykh_basseynakh_Paratetisa_kak_primer_razvitiya_ekosistem_ostrovnogo_tipa

9. http://dinosaurs.afly.ru/geohronologicheskaja-shkala

10. https://ru.wikipedia.org/wiki

Приложение

Окаменелости, найденные в местности «Yɵннээх –Хая»

Отряд Униониды или Беззубкообразные – Unioniformes

Modiolus — род морских двустворчатых моллюсков из семейства митилид (Mytilidae)

Отряд Гребенчатозубые - Taxodonta

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.