ББК74.917

Безруких ММ.

![]() Ребёнок,непосела. — 2-е изд., дораб, — М.: Вентана-Граф, 2006. —64 с.:

ил. — (Будущий первоклассник).

Ребёнок,непосела. — 2-е изд., дораб, — М.: Вентана-Граф, 2006. —64 с.:

ил. — (Будущий первоклассник).

ISBN![]()

Почему дети становятся беспокойными (непоседами)? Как вовре• мя обнаружить нарушения в состоянии ребенка? Как деаснровать на упрямство и сваенолие? Как научить ребенка старшего дошкольного возраста заниматься и Подготовить его к школе? На эти и другие вопросы отвечает доктор биологических наук ММ. Безруких, Кроме метопических рекоменаааий и практических советов в книгу включена тетрадь. которая поможет взрослым систематизировать занятия с ребенком. развить внимание. зрителњное восприятие, координацию движений, логическое мышление и речь малыша,

Для родителей, педагогов и воспитателей,

ББК 74.917

О М,М_ Безруких,![]()

О ММ, Безруких. доработка. 2(Ю4

ISBN 5-88717-948-1 О Издательский центр «Вентана•Граф•. 0

Методические рекомендации

Дети, которых не понимают взрослые

Они почти всегда возбуждены, непоседливы, невнимательны, с ними трудно и родителям, и воспитателям, и педагогам. «Нарушители порядка и спокойствия», «неуправляемые» — самые мягкие эпитеты, которыми награждают этих детей взрослые.

«Он никогда не сидит на месте, не хочет быть спокойным, Он буквально изводит меня, словно не слышит, что я прошу его успокоиться, мне даже кажется, что он делает это специально, чтобы вывести меня, — жалуется мама шестилетнего Дениса. — С тех пор как он стал ходить, я постоянно настороже. Он хочет асе делать сам, но не способен собраться, не способен зафиксировать свое внимание больше чем на несколько минут. Ему трудно со сверстниками, он нетерпелив, раздражается, очень резко реагирует на любой отказ. Его поведение создает проблемы везде — и дома, и в подготовительной группе (группа подготовки к школе), и при встречах с друзьями, и во время прогулок». Монолог мамы можно продолжить. как и перечисление бесконечных «проступков» Дениса. При этом мама все время подчеркивает, что Денис сам научился читать в пять лет, что его многое интересует, он любит порассуждать на разные темы. но своенравен и недисциплинирован.

Мама Дениса уверена, что он «не хочет» подчиняться требованиям взрослых и главная задача — «заставить» его все делать «так, как надо».

К сожалению, взрослые не готовы не только понять причины подобного поведения ребенка и проявить терпение, но и взять на себя ответственность за его состояние и поведение.

Как правило, «беспокойность» проявляется достаточно рано — к 2—3 годам, но родители объясняют ее шаловливостью, живостью характера, условиями воспитания и т. п. Сложнее становится в 5—6 лет, когда ребенок сталкивается с необходимостью соблюдения режима дня, расписаНия занятий, требований учебного процесса при подготовке к школе.

Слабая концентрация внимания, неусидчивость и отвлекаемость, неумение сосредоточиться и довести работу до конца приводят к трудностям обучения. Нередко эти проблемы принимают драматический характер, так как учебные успехи даже на этапе подготовки к школе становятся обязанностью ребенка, а родители оказывают все большее давление на него. Собственные неудачи и недовольство взрослых еще больше осложняют ситуацию, ухудшают состояние ребенка.

Почему дети становятся беспокойными, как вовремя обнаружить нарушения в состоянии ребенка и как реагировать на «упрямство и своево-

лие», можно ли научить неусидчивого

ребенка заниматься, как сделать эту работу эффективной? Мы попытаемся ответить

на эти вопросы родителям, педагогам и воспитателям. Нередко мы сами провоцируем

ребенка на «пло• хое» поведение раздражением, нетерпением, требованиями. с

которыми он не может справиться. Мы должны научиться быть последовательными и

спокойными, твердыми, но доброжелательными. Важно понять, что ребенка нужно не

только любить, но и уважать его личность. Любой ребенок, даже самый

непослушный, вправе рассчитывать на наше понимание и помощь.

«Не хочет» или «не может»?

Пожалуй, это главный вопрос, на который хотели бы получить ответ и педагоги, и родители. Ответив на него, вы сможете решать проблемы ребенка и адекватно реагировать на его «выходки». К сожалению, более 70 % родителей и 80 % педагогов считают, что ребенок должен «быть послушным», должен «уметь себя вести», должен быть внимательным, старательным и т. п. Причем «послушание» (которое понимается как беспрекословное подчинение требованиям взрослых) родители считают едва ли не самым главным достоинством ребенка. Тихий, малоактивный, сидящий часами со своими игрушками ребенок не мешает и, как правило, не вызывает тревоги, несмотря на то что у него, вероятно, немало проблем, А вот шумный, беспокойный, много говорящий, постоянно требующий внимания утомителен, нередко раздражает взрослых.

Особенно сложно этим детям в коллективе, при четко организованном режиме и системе достаточно жестких требований. Как правило, это так называемые несадовские дети.

В 6 лет и 2 месяца Дениса привели в подготовительную группу дошкольной гимназии. На вопросы педагога и психолога, проводивших собеседование, мальчик отвечал неохотно, зато подробно рассказывал о том, что интересно ему (автомобили: их марки, отличия, преимущества). Денис расспрашивал обо всем, перескакивал с одного на другое, не дожидаясь ответа, ни секунды не сидел на месте. старался осмотреть и потрогать все вокруг. Денис знал буквы, уже неплохо читал, считал, но его с трудом удалось уговорить продемонстрировать свои умения. Мама и бабушка считали такое поведение « овством». Ребенок жил у бабушки, но его воспитанием занимались няни.

По словам мамы, Денис любит общаться с детьми, но они его обижают, он сердится, злится, иногда дерется. Он очень хочет учиться и обещал, что будет вести себя хорошо.

Обещания оказались трудновыполнимыми. На занятиях он постоЯнно переключался с одного вида деятельности на другой: вертелся, вставал, ходил по классу, мог взять у другого ребенка книгу, карандаш, задавал педагогу допросы, не относящиеся ни к заданию, ни к занятию, хотя, как заметила учительница, «схватывал все на лету».

Самой большой проблемой было письмо (детей учили писать только печатные буквы), Оказалось, что Денис «не любит рисовать», ручку и карандаш держит в кулаке, Движения скованны, рука очень напряжена, а линии неровные. Первые несколько букв даже в своем имени Денис писал. старательно выводя каждую линию, но все имя «красиво» не получалось, и он все перечеркивал, отказывался от работы («не хочу») или искал какието предлоги, чтобы заняться чем-то другим.

В перерывах между занятиями «носился как угорелый, всех задертал». Через 2 месяца учительница попросила забрать Дениса, так как она испробовала все меры: и по-хорошему, и по-плохому. Она терпела его выходки, делала замечания, наказывала, стыдила, жаловалась родителям. Родители тоже принимали меры: лишили прогулок и не разрешали смотреть «видик», не покупали новых игрушек, требовали, чтобы Денис выполнял дома все задания, которые не сделал в классе. Занятия сопровождались криком, слезами и наказаниями, Родители решили наказать Дениса молчанием, перестали с ним разговаривать, и. он сбежал из дома. К счаСтью, его быстро нашли.

Еще один пример. Знакомство учительницы с Федором состоялось только первого сентября, когда родители привели его в школу. Он, по словам мамы, все умеет: и читать, и писать, и считать, но не любит, ленится; очень живой ребенок, активный, непоседливый и обидчивый,

Федя был достаточно рослым, и его посадили за четвертую парту, однако уже через урок пришлось пересадить за первую, поближе к педагогу, так как он мешал другим детям, пытался с ними говорить, разными способами привлекал их внимание. Ребенок требовал постоянного внимания, иначе и сам не работал, и отвлекал тех, кто сидел рядом.

Прошло три месяца. Занятия в школе превращались в «хроническую борьбу» с рассеянностью, нежеланием внимательно работать, доводить работу до конца, правильно выполнять задания. Это сопровождалось плохим поведением. постоянно возникали конфликты со сверстниками, даже драки. После перемены Федя долго не мог успокоиться: волосы взъерошены, глаза блестят от возбуждения. Замечания учительницы — «Федя, не крутись». «Федя, помолчи» , «Федя, не мешай» — мальчик словно не слышал. Классные задания он выполнял частями. Буквы большие, похожи на каракули, много исправлений и ошибок (пропусков, недописываний). Читал быстро, но часто пытался угадать, поэтому нередко додумывал содержание того, что читает. Возникали сложности с математикой — приходилось несколько раз объяснять условие задачи (если читал сам — «все непонятно»).

Нельзя сказать, что учительница была очень терпелива, Федя мешал ей работать в классе, ее раздражали его небрежность, неаккуратность, постоянные «забыл», «не знал». Чем больше она сердилась, тем несноснее, по ее мнению, становился ученик, у него резко менялось настроение, он мог швырнуть книгу, разорвать тетрадь.

Дома, по рассказам мамы, борьба продолжалась. Однако все попытки заставить ребенка работать внимательно, аккуратно писать не имели успеха. Все начиналось с увещеваний и уговоров, но заканчивалось криком или ремнем. Мнения родителей и учительницы почти полностью совпали: «неуправляемый ребенок, все делает назло, с ним невозможно работать».

Действительно, и в первом, и во втором случае ситуация непростая, но достаточно типичная и характерная для довольно большой группы детей, имеющих комплекс проявлений нарушения поведения: невнимательносч•ь, отвлекаемость, гиперактивность, импульсивность. Наличие этих признаков свидетельствует о специфическом нарушении психического здоровья — синдроме дефицита внимания (СДВ), или гиперкинетическом синдроме детского возраста.

Синдром дефицита внимания в последней медицинской классификации определен как заболевание. Это значит, что ребенок хочет, но не может изменить свое поведение по желанию взрослых. Необходима специальная тактика работы с таким ребенком, а иногда и лечение.

СДВ — пожалуй, самая распространенная форма нарушений поведения. Детей с СДВ около 15—20 % , причем синдром в 3—5 раз чаще встречается у мальчиков. Пока нельзя считать ясными и хорошо изученными причины СДВ. Исследователи рассматривают различные причины его возникновения — от генетических до нейроанатомических и даже пищевых факторов.

Что должно насторожить в поведении ребенка?

![]() Беспокойные движения рук и ног.

Беспокойные движения рук и ног.

2. Сидя на стуле, крутится, часто меняет позу, особенно во время целенаправленной деятельности или занятий.

З. Легко отвлекается на любые посторонние раздражители.

4. С трудом дожидается своей очереди во время игр и в различных ситуациях в коллективе (занятия в школе, спортивные занятия, экскурсии и т. д.).

5.

На вопросы отвечает не задумываясь, не выслушивая их до конца![]()

6. При выполнении предложенных заданий испытывает трудности, связанные с непониманием инструкции, проблемами планирования и организации деятельности. 7. Часто переходит от одного незавершенного действия к другому.

8. Не может играть тихо, спокойно.

9. Часто мешает другим, пристает к окружающим (например, вмешивается в игры других детей),

10. Много разговаривает сам, но не слушает речь, обращенную к нему,

11. Часто теряет вещи (например, игрушки, карандаши, книги и т, д.).

12. Часто совершает опасные действия, не задумываясь о последствиях (например, выбегает на улицу, не оглядываясь по сторонам).

Если не менее восьми перечисленных признаков проявляются в поведении вашего ребенка ежедневно, по крайней мере, в течение полугода, то можно говорить о синдроме дефицита внимания.

Изменения в поведении, конечно же, иногда бывают у каждого ребенка, например, после болезни может отмечаться нарушение внимания, сильное функциональное напряжение заканчивается эмоциональным взрывом, неожиданной, неадекватной реакцией, которая принимается взрослыми за импульсивность. Утомление на начальных этапах, как правило, связано с двигательным беспокойством, неусидчивостью и т. п. Однако все это временные (ситуативные) проявления нарушения поведения. У детей с СДВ эти проявления постоянны.

![]()

Внимание — одна из важнейших психических функций, обеспечивающих деятельность и обучение ребенка. Оно проявляется как общая готовность к деятельности, а также как особая (избирательная) готовность к определенным видам деятельности.

![]()

В младшем дошкольном возрасте избирательное внимание еще не сформировано, но в 3—4 года ребенок уже реагирует не только на новизну, но и на разнообразие. На что-то очень интересное, новое ребенок непроизвольно обращает внимание он словно застывает, взгляд зафиксирован на «новом». рот полуоткрыт. Для детей с СДВ такая реакция не характерна.

У старших дошкольников — детей 5—6 лет — достаточно хорошо развито произвольное внимание (сосредоточенность на определенном объекте, предмете, задании). Однако у детей с СДВ процессы организации внимания нарушены. Эти нарушения не очень заметны в младшем дошкольном возрасте, но уже на систематических занятиях по подготовке к школе они проявляются сразу.

Неспособность концентрировать внимание является причиной трудностей, возникающих при выполнении заданий в школе. Как показывает наша практика, дети с СДВ способны сохранять внимание всего лишь несколько минут, Невнимательность проявляется и во время коллективных игр. Непоседам быстро надоедают игры, отвлекаясь, они мешают другим детям, и в результате возникает конфликт. В то же время дети с СДВ во время любимых занятий и игр, с которыми им удается успешно справляться, могут удерживать внимание и заниматься любимым делом достаточно длительное время, Именно на это указывают взрослые, когда говорят: «Может же, когда хочет». Может, но не только потому, что хочет, а потому, что деятельность по силам позволяет почувствовать удовольствие, добиться успеха. Подобная избирательность внимания, по-видимому, мотивируется удовольствием, получаемым ребенком от этой деятельности. Следует учесть, что внимание базируется именно на принципе удовольствия, удовлетворения. Этот принцип является важным фактором организации психической деятельности ребенка, оказывает стимулирующее влияние. Хуже всего гиперактивные дети выполняют задания, которые кажутся им скучными, неоднократно повторяющимися, трудными, не приносящими удовлетворения и не подкрепляемыми поощрениями. Неудачи и неудовлетворение фактически разрушают внимание.

Импульсивность проявляется у гиперактивных детей в разнообразных ситуациях. На занятиях они перебивают других, невпопад отвечают на вопросы, не выслушав их до конца. Они склонны к травматизму, так как нередко совершают опасные действия, о последствиях которых не задумываются.

Дети с СДВ более разговорчивы и более склонны к началу социального взаимодействия. При этом они часто неадекватны, не понимают ситуации, обижаются и злятся, считая, что с ними «не хотят водиться». Их поведение непредсказуемо, и общение со сверстниками затруднено изза конфликтности и неуравновешенности.

Во время занятий и уроков детям с СДВ сложно справиться с заданиями, но не потому, что они не способны их выполнить, а потому, что их деятельность неправильно организована. Ваша задача состоит именно в том, чтобы эффективно организовать работу ребенка. Для этого необхоДимы спокойная обстановка, отсутствие отвлекающих моментов, индивидуальный режим работы, точное объяснение задания.

Для того чтобы в школе у ребенка не возникли трудности с чтением и письмом, нужно уделить особое внимание развитию моторных (двигательных) функций. (См. задания в тетради на с. 8—10.)

Избегайте сравнений с послушными и спокойными сверстниками, это унижает ребенка, снижает его самооценку.

Когда и как начинает проявляться СДВ? В каком возрасте и на что в поведении ребенка должны обратить внимание родители?

В возрасте до года эти дети «не дают ни минуты покоя», плохо спят, во время бодрствования крикливы, возбуждены, подвижны, нередко у них отмечается повышенный мышечный тонус (гипертонус). Они очень активно (чрезмерно) реагируют на любой звук, шум, свет. К трем годам становится более явным дефицит внимания: ребенок не может сосредоточиться на игре по правилам, на деятельности, требующей концентрации внимания, даже интересную сказку ему трудно дослушать спокойно до конца, не легче досмотреть, не отвлекаясь, мультфильм, Ребенок по-прежнему чересчур активен, беспокоен, «крутится как юла».

В возрасте 3—5 лет отмечаются и дефицит внимания, и гиперактивность, более четко проявляется неустойчивость настроения. Особенно сложны для детей занятия, требующие соблюдения определенных правил, структурированные по времени, темпу работы, смене видов деятельности (иногда именно в этих ситуациях родители и воспитатели замечают проблемы ребенка).

В 6—7 лет неспособность к концентрации внимания, бесцельная двигательная активность, неустойчивость и неадекватность реагирования становятся причиной школьных проблем.

Если эти нарушения отмечались только на самых ранних этапах, например до года, стоит внимательнее понаблюдать за ребенком и помнить о том, что любые перегрузки, сильное напряжение могут стать факторами, провоцирующими ухудшение его состояния.

Если нарушения поведения возникли в старшем дошкольном воз. расте, проанализируйте, не являются ли они результатом воздействия психогенных факторов, т. е. вызванных психической травмой. Испуг, страхи, возникающие в конфликтах (ссоры, разводы, алкоголизм родителей, жестокое, несправедливое обращение с детьми), приводят к психическим расстройствам. неврозам. В этих случаях вы сами создаете ситуацию, которая травмирует ребенка. Если вы измените психологический климат, устраните причину беспокойства и тревоги, уже этого может быть достаточно для нормализации состояния и поведения ребенка, поскольку в данном случае речь идет не о заболевании, а о временной защитной реакции малыша на неблагоприятные воздействия, эмоциональный стресс.

Среди симптомов, вызванных психогенными факторами, могут быть и основные признаки СДВ: повышенная двигательная активность (двигательное беспокойство), неустойчивость состояний и нарушение концентрации внимания.

Однако при невротических нарушениях есть и другие проявления, не характерные для синдрома дефицита внимания, такие, как:

![]() повышенная чувствительность в виде склонности к проявлениям аффекта,

эмоциональным расстройствам, беспокойству, плаксивости;

повышенная чувствительность в виде склонности к проявлениям аффекта,

эмоциональным расстройствам, беспокойству, плаксивости; ![]() нервная ослабленность;

нервная ослабленность; ![]() низкая выносливость, быстрая

утомляемость при повышенной нервнопсихической нагрузке, а также при шуме,

духоте, ярком свете;

низкая выносливость, быстрая

утомляемость при повышенной нервнопсихической нагрузке, а также при шуме,

духоте, ярком свете; ![]() нарушения сна: поверхностный, чуткий, беспокойный или чрезмерно глубокий,

затрудненное засыпание, уменьшенная потребность в дневном сне;

нарушения сна: поверхностный, чуткий, беспокойный или чрезмерно глубокий,

затрудненное засыпание, уменьшенная потребность в дневном сне; ![]() вегетососудистые дистонии,

проявляющиеся в низких показателях артериального давления, плохом самочувствии

при колебаниях атмосферного давления, сосудистых спазмах (головные боли), болях

в области солнечного сплетения, спазмах слизистых (ложный круп, бронхиальная

астма), повышенной потливости, ознобах, сердцебиениях;

вегетососудистые дистонии,

проявляющиеся в низких показателях артериального давления, плохом самочувствии

при колебаниях атмосферного давления, сосудистых спазмах (головные боли), болях

в области солнечного сплетения, спазмах слизистых (ложный круп, бронхиальная

астма), повышенной потливости, ознобах, сердцебиениях; ![]() соматическая ослабленность: частые

вирусные инфекции. хронические тонзиллиты, бронхиты, трахеиты, снижение

иммунитета; диатезы;

соматическая ослабленность: частые

вирусные инфекции. хронические тонзиллиты, бронхиты, трахеиты, снижение

иммунитета; диатезы; ![]() психомоторные, конституционально обусловленные нарушения типа энуреза,

тиков и заикания, которые часто сменяют друг друга; разного рода страхи.

психомоторные, конституционально обусловленные нарушения типа энуреза,

тиков и заикания, которые часто сменяют друг друга; разного рода страхи.

Практика работы показывает, что в подобных случаях используется и медикаментозное лечение (но это сугубо индивидуальные варианты), которое должно строго контролироваться врачом при динамическом наблюдении за ребенком. В случаях, когда используется медикаментозное лечение, необходимо внимательно следить за состоянием ребенка, следовать всем рекомендациям врача и ни в коем случае не заниматься лечением самосгоятельно. Важно знать. что одни и те же препараты даже при сходных состояниях у разных детей могут дать совершенно разный результат.

Очень важны эмоциональные контакты с родителями (прежде всего с матерью). Часто вражда между родителями становится причиной развития невроза у ребенка. Эту вражду он остро чувствует и очень тяжело переносит, находясь в постоянном напряжении. Если конфликт между родителями замаскирован, то последствия могут быть еще более тяжелыми .

В разбитых семьях, сохраняющих только формальную связь, ребенок становится соединяющим звеном. Для малыша это слишком боль(мое эмоциональное давление. В неполных семьях отсутствие одного из родителеЙ нарушает всю эмоциональную структуру отношений. Это приводит к тому, что ребенок теряет чувство безопасности, боится быть оставленным. Цена такого напряжения — неврозы, которые негативно скажутся на дальнейшем развитии личности ребенка,

Нельзя забывать и о том, что нарушения поведения у детей могут быть связаны и с дефектами воспитания, например в тех случаях, когда ребенку позволяют делать все. что он захочет, относятся снисходительно к его непослушанию, «забрасывают» его игрушками, не приучают к навыкам опрятности. Бывает и так, что мама наказывает ребенка, и он идет к бабушке, которая готова приласкать его и все разрешить. Естественно. когда такой малыш сталкивается с необходимостью выполнять определенные требования, соблюдать дисциплину (в детском саду, в группе подготовки к школе), он оказывается к этому неподготовленным. Отсюда и протест: раздражительность, плаксивость. истерики, грубость, обидчивость. Отличить заболевание от дефектов воспитания достаточно сложно, именно поэ• тому не стоит торопиться с выводами — следует проявить терпение и 60лее внимательно понаблюдать за ребенком. Только тогда можно выяснить, с чем связаны нарушения повеления. внимания, импульсивность.

В семьях, где нормой являются постоянные ссоры, конфликты, пьянство. у детей также не вырабатывается умение сдерживать свои эмоции. Как правило, возбудимые, конфликтные из-за не очень хорошего здоровья и тяжелых условий жизни, они. наблюдая за взрослыми, используют негативные модели поведения в общении со сверстниками.

Рассмотрим пример. Учительница стала замечать, что Саша неопря тен: несвежая рубашка, оторванные пуговицы, костюмчик не по росту. Плакси вый, раздражительный. он не мог ни минуты сидеть спокойно: бегал во врет урока по классу, лез под парту, отказывался выполнять задания, при малейше неудаче отбрасывал тетрадь, рвал книги, не мог найти контакта с детьми. Сложно было и с письмом, и с чтением, и с математикой. В то же время он мог сосредоточиться, хорошо анализировал, умел четко спланировать свои действия, особенно если чувствовал поддержку, подбадривание. В играх Саша всегда стремился быть «командиром», но при малейшем конфликте проявлял агрессивность, набрасывался на детей с кулаками, щипал их, кусал, обзывал нецензурными словами, все недоразумения разрешал дракой.

Позже учительница узнала, что в семье у мальчика неблагоприятная обстановка: отчим пьет, почти каждый вечер приводит «друзей», которые засиживаются допоздна, возникают конфликты, иногда драки. Мальчик является свидетелем безобразных сцењ Отчима он боится и прячется. когда тот пьян, потому что знает силу его кулаков. Старший брат Саши учится во вспомогательной школе.

В истории развития Саши нет отягчающих факторов. Пьяница отчим появился в жизни этой семьи только два года назад. До этого мальчик хорошо развивался, был здоровым, спокойным. Поэтому в данном случае мы вряд ли можем считать, что у Саши СДВ, хотя он тоже импульсивен, гиперактивен, у него есть трудности концентрации внимания. Скорее это следстзие недостатков воспитания, тяжелой обстановки в семье, страха, постоянных конфликтов, т. е. тех психотравмирующих ситуаций, в которых ребенок живет последние два года.

Психотравмирующие факторы не всегда приводят к невротическим расстройствам и неврозам. Оказавшись в сложной ситуации. каждый ребенок реагирует по-своему. Чаще дают срывы ослабленные, болезненные дети. Повышенная ранимость нервной системы отмечается в возрасте 6—7 лет.

Что делать с такими детьми? Можно ли им помочь? Безусловно, да, О том, как это сделать, мы расскажем в следующих разделах. Но прежде стоит разобраться в том, что является причиной СДВ.

Существуют самые разные взгляды на эту проблему.

В качестве одной из ведущих причин рассматриваются нарушения в развитии центральной нервной системы, возникающие в результате патологии беременности и родов, а также черепно-мозговых травм, тяжелых заболеваний. Влияние вредных факторов во время беременности, таких, как алкоголь, некоторые лекарственные препараты, курение. тоже может оказать негативное влияние на развитие ребенка. У матерей, дети которых страдают СДВ, чаще выявляются тяжелые заболевания во время беременности, токсикозы, переношенная беременность, д.лительные роды. Важно заметить, что иногда на первом году жизни ребенка эти последствия трудно диагностируются при обычном неврологическом обследовании.

Есть сторонники генетической природы СДВ. Основанием для этого являются исследования семей, показывающие, что у ребенка с СДВ прямые родственники могут иметь в истории развития СДВ, Существует гипотеза, связывающая наблюдаемые у этих детей нарушения внимания с несформированностью или нарушениями процессов активации. При этом обнаруживаются разные варианты этих нарушений.

Первый — когда внимание нарушено из-за того, что ребенок не в состоянии отфильтровать поступающую информацию, внешние стимулы, выделить главное, наиболее значимое. Именно поэтому он быстро отвлекается.

Второй — когда ребенок не может сконцентрировать свое внимание из-за низкого уровня реакции на внешние стимулы, что тоже проявляется как нарушение внимания и организации деятельности.

Понимание этих механизмов и выделение их особенностей очень важны и представляют интерес не только для исследователя, но и для родителеЙ и педагогов, От того, каков механизм нарушения внимания, зависит и выбор тактики работы с ребенком. В первом случае наиболее эффективны будут меры, способствующие снижению потока одновременно поступающей информации, ограничение любого шума, мешающего деятельности, способы и средства, усиливающие регуляцию и контроль. Во втором случае необходимо своеобразное подстегивание, активизация деятельности разными способами и средствами.

Очень интересны исследования последних десятилетий, связывающие гиперактивность с влиянием таких экологических факторов, как загрязнение окружающей среды свинцом. Одним из источников загрязнения окружающей среды свинцом являются выхлопные газы, поэтому жизнь вблизи автомагистралей может быть фактором, предрасполагающим к накоплению свинца в детском организме. Исследования, проведенные в Шотландии, показали и такую зависимость.

Разобраться в особенностях поведения гиперактивных детей непросто, поэтому внимательно прочтите следующий раздел, в котором мы расскажем, как научиться видеть и понимать состояние своего ребенка.

В любом случае — не стоит торопиться с выводами, больше того — даже если этот диагноз поставил врач, не стоит расстраиваться, огорчаться, обсуждать эту проблему в присутствии ребенка. Спокойствие и терпение взрослых, правильная тактика общения помогают снять многие проблемы гиперактивных детей.

Как научиться

понимать своего ребенка

Родители, как правило, затрудняются ответить на вопрос, что конкретно их раздражает в поведении ребенка, и с трудом могут описать собственную реакцию. Также сложно им ответить на вопрос, в каких именно ситуа• циях меняется поведение ребенка (ухудшается, улучшается). В качестве же мер воздействия преобладают упреки, наказания, разного рода ограничения, т. е. не помощь ребенку, а борьба с ним. Фактически родители ведут себя по принципу: «Все, что совпадает с моими желаниями, мне нравится, я это одобряю; все, что не совпадает, приводит меня в ярость». Причем взрослые уверены в том, что «испробовали все», «ничего изменить нельзя».

Однако и дети, и взрослые — очень разные, поэтому нет и не может быть какого-то единого рецепта, помогающего всем. Чтобы выбрать правильный, нужно наблюдать, анализировать, не торопиться с выводами.

Наблюдение должно быть постоянным и целенаправленным: во время игр и занятий, на прогулках и во время чтения сказки нужно быть внимательным не только к тому, что делает ребенок, но и как ему это удается, что получается. а что нет. Иногда необходимо понаблюдать со стороны за самостоятельной деятельностью ребенка, его взаимодействием со сверстниками, Чтобы представить, как чувствует себя ребенок в течение дня, как меняются его настроение, поведение, заведите дневник и записывайте свои наблюдения. Это позволит определить, типично ли такое поведение для ребенка. Важно записывать все, что вы наблюдаете. Отправной точкой может быть режим дня ребенка.

Не пытайтесь решить сразу все вопросы. Разделите лист на две части и попробуйте определить, что в поведении вашего ребенка вам не нравится (почему вы считаете, что у вашего ребенка «плохое поведение»). Например, по такой схеме (это реальная запись наблюдений мамы).

|

После сна |

Встает неохотно, настроение плохое. отказывается одеваться сам, сердится. |

|

Завтрак |

Ест охотно, крутится. много разговаривает. |

|

Прогулка |

Поссорился с ребенком на площадке, толкнул его. на замечание не реагирует, спокойно идти не хочет, задает много вопросов. |

|

Занятия |

Не хочет заниматься. сдается на уговоры, прозанимались спокойно 10 минут, больше не хочет, хочет играть (новая игрушка — железная дорога). |

|

|

|

Чтобы проанализировать вашу тактику общения с ребенком, то, как вы реагируете на его «проступки», мы предлагаем специальную анкету.

Всегда Часто Иногда

![]() Считаете ли вы поведение своего ребенка

«трудным»

Считаете ли вы поведение своего ребенка

«трудным»

(беспокойным)? а п п

2. Отмечаете

ли зы в позедении своего ребенка:  двигательное

беспокойстзо

двигательное

беспокойстзо

![]()

3. В каких ситуациях чаще проявляется беспокойное по-

5.

Что ему не нравится? ![]()

![]()

6. Что вызывает:

![]()

слезы ![]() гнев

гнев

7.

8. Что в поведении вашего ребенка:

![]() тревожит,

вызывает беспокойство

тревожит,

вызывает беспокойство ![]() вызывает

раздражение

вызывает

раздражение ![]() вызывает

желание закричать, наказать

вызывает

желание закричать, наказать ![]()

9.

Как вы реагируете на беспокойное поведение своего реченка:

Как вы реагируете на беспокойное поведение своего реченка:

уговариваете ![]() объясняете, что он плохо себя ведет

объясняете, что он плохо себя ведет ![]() ставите

в пример брата, сестру, друзей и т, д.

ставите

в пример брата, сестру, друзей и т, д.

кричите наказываете ![]() говорите обидные слова

говорите обидные слова ![]() говорите, что

не будете его любить

говорите, что

не будете его любить

336

лишаете

чего-то приятного не разговариваете

лишаете

чего-то приятного не разговариваете ![]() требуете извинений

требуете извинений

10. Считаете ли вы себя строгим (строгой)?

11.

Поощряете ли хорошее поведение ребенка, как? ![]()

![]()

Постарайтесь честно (для себя) ответить на все вопросы. Попросите заполнить анкету всех взрослых членов семьи. Это поможет вам увидеть, какие вопросы у вас вызывают разногласия, и выработать единую тактику воспитания.

Проанализируйте ответы и выделите то, что считаете необходимым изменить, сгладить; определите варианты поведения, которые вы хотели бы исправить. Попробуйте разделить то. с чем вы не можете смириться (это и будут ваши первоочередные задачи), и то, с чем вы на какое-то время готовы смириться. Для этого:

![]() сформулируйте, что вы хотите изменить, чего хотите достичь за

определенный период времени (например, за месяц). Ставьте реальные цели и

задачи;

сформулируйте, что вы хотите изменить, чего хотите достичь за

определенный период времени (например, за месяц). Ставьте реальные цели и

задачи; ![]() выберите вариант работы. Это может быть дальнейшее наблюдение, изменение

стиля общения, изменение тактики работы (специальные занятия) и т. д.

выберите вариант работы. Это может быть дальнейшее наблюдение, изменение

стиля общения, изменение тактики работы (специальные занятия) и т. д.

Научитесь решать проблему не целиком и быстро, а последовательно, по шагам, приблизительно по такой схеме.

|

Проблема Что нужно сделать

Результат успех Неудача (заранее определите критерии успеха) Причины неудачи Новые варианты решения |

![]() готоапюсь к

шкаие

готоапюсь к

шкаие

Тетрадь для занятий с

детьми

Тетрадь для занятий с

детьми

Здравствуй, дружок!

Я так же, как и ты, очень люблю бегать, прыгать, что-то придумывать. Мне тоже трудно долго сидеть на одном месте и не отвлекаться, когда я занимаюсь каким-то делом.

Пора готовиться к школе, и я хочу помочь. тебе. Я учусь соблюдать режим дня, стараюсь работать внимательно и аккуратно, не торопясь. Давай заниматься вместе. Всё, чему мы научимся, поможет тебе в школе.

Я непоседа, и ты непоседа.

Кручусь и верчусь, донимая соседа.

Внимательно слушать хочу — не могу. Поможешь мне ты? Я тебе помогу.

Мы вместе научимся славно трудиться — Я буду тобой, а ты мною гордиться.

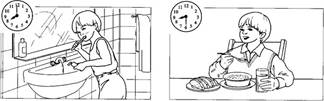

• Мой режим дня. Внимательно рассмотри картинки, раскрась те, на которых нарисовано то, что ты выполняешь.

Я встаю 7.30 Я делаю зарядку 7.45

Я умываюсь, чищу зубы 8.00 Я завтракаю 8.30

Я играю 9.30 Я гуляю 10.30

Я гуляю 17.30 Я ужинаю 19.00

Я смотрю Я читаю мультфильмы 19.50 вместе с мамой 20.00

Я готовлюсь ко сну 20.30 Я засыпаю 21 .оо

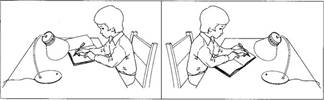

• Во время занятий я правильно сижу, правильно кладу тетрадь и держу ручку. Научись и ты сидеть правильно.

•

Спина прямая

Спина прямая

![]() Ноги на полу или на подставке

Ноги на полу или на подставке ![]() Голову сильно не наклоняю

Голову сильно не наклоняю ![]() Не опираюсь грудью о край стола

Не опираюсь грудью о край стола

•

Ручку

держу тремя пальцами, сильно не сжимаю

Ручку

держу тремя пальцами, сильно не сжимаю

» Тетрадь

передо мной немного наклонена влево

» Тетрадь

передо мной немного наклонена влево

Ш Запомни эти правила!

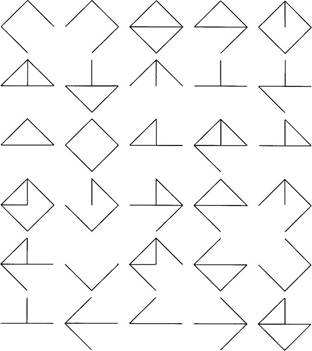

![]() Соедини все точки одной линией и придумай название рисунку.

Соедини все точки одной линией и придумай название рисунку.

|

21

|

Я сделал это так.

336

![]() Соедини все звёздочки красным карандашом (фломастером), а треугольники —

синим.

Соедини все звёздочки красным карандашом (фломастером), а треугольники —

синим.

|

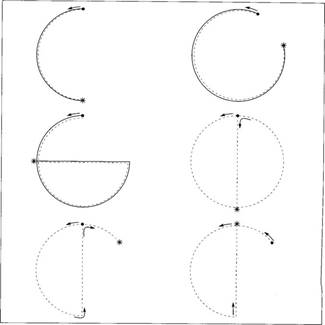

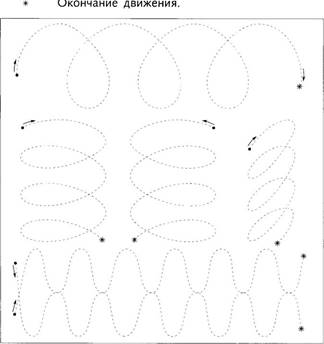

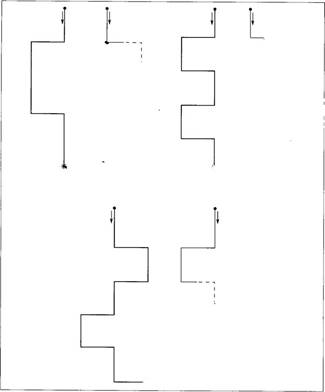

![]() Начало движения.

Начало движения.

![]()

Направление движения.

![]() Окончание

движения.

Окончание

движения.

![]() Обведи фигуры по контуру, пользуясь

указателями.

Обведи фигуры по контуру, пользуясь

указателями.

![]() Начало движения.

Начало движения.

![]() Направление движения.

Направление движения.

Окончание движения.

|

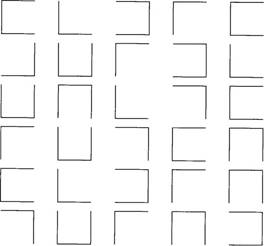

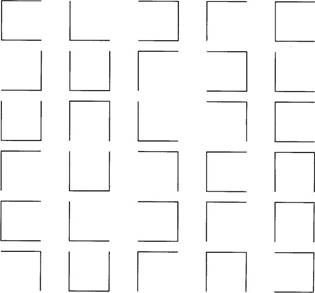

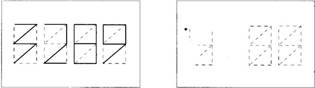

![]() Найди такие

фигуры и обведи красным цветом, а зелёным цветом.

Найди такие

фигуры и обведи красным цветом, а зелёным цветом.

Не торопись. Сначала найди одну

фигуру, а потом другую.

Не торопись. Сначала найди одну

фигуру, а потом другую.

О Найди такие фигуры ![]() и обведи — синим цветом, а [Ш —

коричневым цветом.

и обведи — синим цветом, а [Ш —

коричневым цветом.

О Дорисуй такую фигуру И.

Дорисуй такую фигуру ![]()

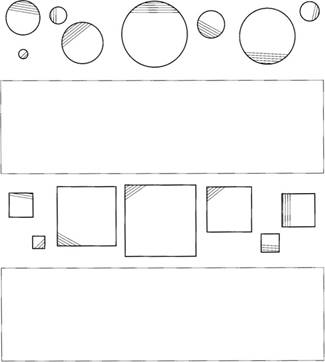

![]() Срисуй круги и квадраты, расположив их от самого

большого к самому маленькому, заштрихуй их.

Срисуй круги и квадраты, расположив их от самого

большого к самому маленькому, заштрихуй их.

![]() Найди

треугольники и овалы, раскрась их разными цветами.

Найди

треугольники и овалы, раскрась их разными цветами.

|

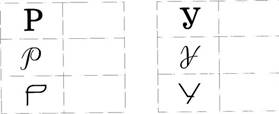

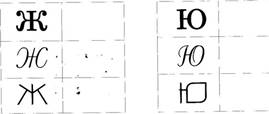

Игры со счётными палочками ![]() Составь буквы.

Составь буквы.

![]() Напиши буквы.

Напиши буквы.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

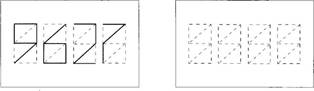

Игры со счётными палочками О Составь цифры.

ээээ

ээээ5 оээээ

![]() Напиши цифры.

Напиши цифры.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() Срисуй цифры.

Срисуй цифры.

|

|

|

О Срисуй буквы.

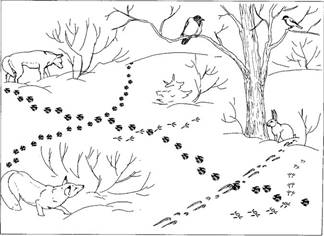

Мы играем в следопытов.

|

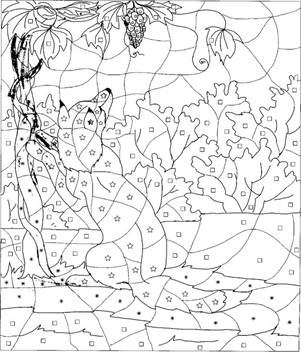

о Дорисуй и раскрась листья на тех ветках, с которых они упали.

![]() Составь рассказ по

картинкам.

Составь рассказ по

картинкам.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Например, наблюдая за ребенком, вы отмечаете, что во время самостоятельных занятий он не может сосредоточиться, отвлекается и не реагирует на ваши замечания.

Первый шаг — выделите проблему: трудности концентрации внимания во время самостоятельных занятий.

Второй шаг — что нужно сделать? Использовать тактику привлечения внимания.

Третий шаг — варианты работы:

контакт «глаза в глаза»; ![]() прикосновение (поглаживание);

прикосновение (поглаживание);

специальные карточки для привлечения внимания; ![]() создание условий. способствующих

спокойной работе (снять внешние раздражители).

создание условий. способствующих

спокойной работе (снять внешние раздражители).

Четвертый шаг — использование выбранных вами вариантов работы (отдельно или в разных сочетаниях). Не торопитесь с выводами.

Пятый шаг — оценка результатов (какой вариант оказался более эффективным). Если вы не удовлетворены результатом, проанализируйте, в чем причина. Может быть, вы просто ждете быстрого результата или, желая изменить поведение ребенка, вы не изменили своего отношения к нему и его поведению. Возможно, вы не учли какие-то условия — не проявили достаточной гибкости или работали «время от времени». Помните, что результат зависит не от количества часов, которое вы отработали, а от регулярности, систематичности занятий. Ежедневные 15-минутные занятия дают больший эффект, чем полуторачасовое занятие один раз в неделю.

Тактика общения с непоседой

Важно понять: стиль и тактика нашего общения закладываются в раннем детстве. Ребенок испытывает средства нашего воздействия (положительного и отрицательного), нашу реакцию, нашу выдержку. И если мы пытаемся изменить ситуацию криком, угрозами, наказаниями, то тем самым создаем основу для будущих проблем.

Взрослые хотят руководить ребенком (или считают необходимым это делать). Но руководить не значит заставлять, командовать, требовать беспрекословного подчинения. У ребенка должно возникнуть желание, чтобы им руководили. Он должен доверять нам, а упреки и угрозы совсем не способствуют этому.

Эффективность общения зависит не только от нашего желания добиться определенных результатов, но и от того, как мы это делаем. И здесь имеет значение все — тон, интонация, взгляд, жесты.

Как разговаривать с беспокойным ребенком?

![]() Недопустимы (даже в

критических ситуациях) грубость, унижение, злость. Выражения типа «терпеть не

могу», «ты меня извел», «у меня нет сил», «ты мне надоел», повторяемые по

нескольку раз в день (не говоря о более грубых), бессмысленны. Ребенок просто

перестает их слышать.

Недопустимы (даже в

критических ситуациях) грубость, унижение, злость. Выражения типа «терпеть не

могу», «ты меня извел», «у меня нет сил», «ты мне надоел», повторяемые по

нескольку раз в день (не говоря о более грубых), бессмысленны. Ребенок просто

перестает их слышать.

2. Не разговаривайте с ребенком между делом, раздраженно, показывая всем своим видом, что он отвлекает вас от более важных дел, чем общение с ним. Извинитесь, если не можете отвлечься. и обязательно поговорите с ним позже.

3. Если есть возможность отвлечься хотя бы на несколько минут, отложите все дела, пусть ребенок почувствует ваши внимание и заинтересованность.

4. Во время разговора помните, что важны тон, мимика, жесты, на них ребенок реагирует сильнее, чем на слова. Они не должны демонстрировать недовольство, раздражение, нетерпение.

5. Разговаривая с ребенком, задавайте вопросы, требующие пространного ответа.

6. Поощряйте ребенка в ходе разговора, покажите, что вам интересно и важно то, о чем он говорит.

7. Не оставляйте без внимания просьбы ребенка. Если просьбу нельзя выполнить по какой-то причине, не отмалчивайтесь, не ограничивайтесь коротким «нет». объясните, почему вы не можете ее выполнить. Не ставьте условий для выполнения просьбы, например: «Если ты сделаешь это, то я сделаю то-то». Вы можете поставить себя в неловкую ситуацию.

Что делать в сложной ситуации?

1. Научиться не придавать проступку чрезмерного значения, сохранять спокойствие (не путать с показным спокойствием, когда взрослый всем своим видом дает понять: «давай, давай, мне это безразлично, это твои проблемы»). Это не означает, что нужно всегда идти на поводу у ребенка, не замечать его проступков, потакать ему, не контролировать его действий и не предъявлять к нему никаких требований. Наоборот, необходимы четкие требования (в пределах возможностей ребенка), не меняющиеся в зазисимости от ситуации и настроения взрослых. Нужны требовательность плюс спокойствие и доброжелательность. Ребенок должен осознавать, что требование не прихоть взрослого, а отказ не демонстрация враждебности, не наказание за проступок или просто ваше невнимание к его просьбе,

2. Никогда не наказывать, если проступок совершен впервые, случайно или из-за ошибки взрослых.

3. Не отождествлять проступок (нарушение поведения) и ребенка. Тактика «ты плохо себя ведешь — ты плохой» порочна, она закры• вает ребенку выход из ситуации, снижает самооценку, создает ситуацию страха. Видимо, поэтому непослушные дети так часто спрашивают родителей: «Ты меня любишь?»

4. Обязательно объяснить, в чем состоит проступок и почему так себя вести нельзя. Однако, если мама чуть что срывается на крик, а папа всегда готов шлепнуть, вряд ли можно объяснить ребенку, что кричать и драться нехорошо.

5. Не стоит злословить по поводу проступка, напоминать (для профилактики), стыдить перед другими взрослыми и сверстниками. Это унижает, рождает обиду и боль. Ребенок может, не осознавая этого. ответить тем же, Не стоит удивляться в этих случаях детскому «ненавижу» или «я тебя тоже не люблю», «ты злая».

6. Не стоит ставить в пример «непослушному» ребенку «хороших» братьев и сестер, сверстников, укоряя «есть же нормальные дети, которые не изводят своих родителей». Родители, которые легко выходят из себя, не умеют держать себя в руках, а значит, не умеют себя вести, не очень хороший пример для детей.

Мы уже много раз упоминали, что жесткое обращение как вариант отрицательного реагирования или негативного подстегивания менее эффективно, чем так называемое положительное подкрепление.

Какой метод эффективнее — похвала или наказание?

Практика показывает, что родители (и не только беспокойных детей) очень скупы на одобрение, похвалу. На вопрос, часто ли тебя хвалят родители, дети отвечают долгим молчанием, и выясняется, что хвалят редко, только за реальный результат (хорошую оценку, помощь по дому — «ведро вынес»), но никогда за старание, попытку, Старание, работа не получают одобрения, если нет результата, удовлетворяющего родителей,

В процессе занятий, обучения и особенно тогда, когда есть проблемы, ребенку необходимы поддержка, подбадривание, которые позволяют ему понять, что он действует правильно, дают уверенность в том, что неудача преодолима и вы оцениваете его старание, Обращать внимание только на проблемы очень легко, а вот увидеть наметившееся улучшение непросто. Но без поддержки взрослого ребенок его тоже не заметит, «Я уверен, что у тебя получится», «Я помогу тебе, и ты обязательно сделаешь...», «Правильно», «Хорошо», «Молодец, ты меня радуешь». Эти формулы одобрения стандартны, и каждый может использовать свои. Одобрение, поддержка и похвала стимулируют ребенка, повышают мотивацию.

Жесткое обращение (замечания, укоры, угрозы, наказания) может кратковременно повысить эффективность, но у большинства детей это вызывает обиду, тревогу, усиливает боязнь неудачи, Причем эта тревога

и боязнь родительского гнева провоцируют новые проступки, хотя страх порицания и наказания нередко создает иллюзию позитивного изменения ситуации. Уступчивость и послушание зачастую достигаются за счет накапливаемого ожесточения, отрицательных эмоций и нарушения взаимоотношений, Угроза основана на допущении, что страх может быть достаточным мотивом для достижения какого-то результата (и действительно, кратковременный эффект может быть), но чувство обиды (особенно осознаваемой как незаслуженная обида) обычно дает обратный эффект.

Поэтому

рекомендуется чаще хвалить ребенка, чем осуждать его, подбадривать, а не

подмечать неудачи, вселять надежду, а не подчеркиваты что изменение ситуации

невозможно. Для того чтобы ребенок поверил в свой успех, в возможность преодоления

проблем, в это должны поверить взрослые.

Как подготовить непоседу к школе

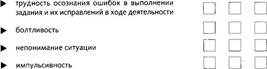

Для того чтобы ребенок хорошо адаптировался в школе и успешно учился, он должен иметь определенный уровень зрелости тех функций, которые специалисты называют школьно•значимыми познавательными функциями. Прежде всего они обеспечивают способность ребенка заниматься учебной деятельностью, сосредоточенно и целенаправленно работать под руководством педагога, Одним из главных показателей такой готовности является организация деятельности ребенка. Нарушение организации деятельности и внимания — характерная особенность непосед. Напомним еще раз, как это чаще всего проявляется.

В 5—6 лет:

![]() воспринимает словесную инструкцию (задание), но, начиная

выполнять его, делает много ошибок, нередко выполняет только часть задания;

воспринимает словесную инструкцию (задание), но, начиная

выполнять его, делает много ошибок, нередко выполняет только часть задания; ![]() быстро

отвлекается и не может сосредоточенно работать, не доводит работу до конца;

быстро

отвлекается и не может сосредоточенно работать, не доводит работу до конца; ![]() не

умеет работать по плану, действует методом проб и ошибок (бессистемно,

хаотично);

не

умеет работать по плану, действует методом проб и ошибок (бессистемно,

хаотично);

![]() способен принять

помощь взрослого, но сам, как правило, не вносит исправления по ходу

деятельности.

способен принять

помощь взрослого, но сам, как правило, не вносит исправления по ходу

деятельности.

Однако, если мы имеем дело с детьми более младшего возраста, следует учесть их возрастные особенности организации внимания и деятельности. В З года:

![]() удерживает внимание

только на одном объекте, только на одном простом задании;

удерживает внимание

только на одном объекте, только на одном простом задании; ![]() обращает внимание не столько на сам

предмет, который он рассматривает, сколько на выступающие части;

обращает внимание не столько на сам

предмет, который он рассматривает, сколько на выступающие части; ![]() плохо удерживает в памяти условие

задачи;

плохо удерживает в памяти условие

задачи; ![]() работает бессистемно;

работает бессистемно; ![]() быстро отвлекается, легко переключается.

быстро отвлекается, легко переключается.

В 4 года:

![]() более четко

удерживает в памяти инструкцию, условие задачи, однако еще часто не доводит

деятельности до конца;

более четко

удерживает в памяти инструкцию, условие задачи, однако еще часто не доводит

деятельности до конца; ![]() начинает планировать свою деятельность;

начинает планировать свою деятельность; ![]() сосредоточенно, не отвлекаясь, работает до 5 минут;

сосредоточенно, не отвлекаясь, работает до 5 минут; ![]() легко переключается.

легко переключается.

Как видите, у детей разного возраста организация деятельности существенно различается, и, если мы требуем от ребенка 3—4 лет того, что ему ло силам только в 5—6 лет, мы, возможно, неверно оцениваем его способности и состояние.

Особое внимание следует уделить развитию речи, памяти, моторных функций; зрительного и зрительно-пространственного восприятия, зрительномоторных координаций — тех функций, на основе которых идет формирование базовых учебных навыков (письмо, чтение, счет).

Развитие этих функций у детей с СДВ имеет некоторую специфику. Взрослым (и педагогам, и родителям) необходимо учитывать ее, для того чтобы правильно разработать систему подготовки непоседы к школе. (Задания в рабочей тетради выстроены в логике этой системы.)

Будьте готовы к тому, что ребенок допустит большое количество ошибок в выполнении любых заданий.

Планируя работу по подготовке к школе, нам необходимо сформировать у ребенка навыки самостоятельной работы. Прежде всего нужно упорядочить режим дня. Ребенок должен не только твердо знать, но и привыкнуть к тому, что в определенное время он встает, гуляет, занимается, ест. В этом случае ему легче организовать свою работу, выработать правильные привычки. Примерный режим дня дошкольника вы найдете в рабочей тетради.

Днем гиперактивных детей бывает трудно уложить спать. В таких случаях можно почитать ребенку, а он пусть полежит. Еще сложнее бывает угомонить такого ребенка вечером, особенно в тех случаях, когда вечером после работы собирается вся семья, затеваются шумные игры.

После ужина желательно минут сорок погулять с ребенком, он может принять теплый душ, а потом можно сделать легкий, расслабляющий массаж — погладить спину, ноги, руки, погладить по голове. Можно спеть песенку, но не стоит корить ребенка за какие-то проступки, совершенные им в течение дня. Если необходимо в какой-то день изменить режим, то нужно предупредить ребенка об этом заранее, обсудить с ним предстоящее посещение театра, поездку за город, поход в гости и т. п. В режиме дня непоседы обязательно должны быть подвижные игры. Они дают ему разрядку, позволяют нормализовать состояние. У ребенка 5—6 лет суточный объем двигательной активности должен быть не менее 2 часов (это и зарядка, и игры на воздухе, и прогулка).

Утреннюю гимнастику хорошо проводить в проветренном помещении, еще лучше — на свежем воздухе, в течение 10—20 минут,

В комплекс включается не более 8—10 упражнений, каждое из которых повторяется 6—8 раз в бодром, но не очень быстром темпе. В пер-

вое время между упражнениями можно делать 10—15-секундные паузы, в дальнейшем выполнять упражнения одно за другим, Количество упражнений надо увеличивать постепенно. Важно, чтобы упражнения, подобранные в комплексе, последовательно давали работу основным мышечным группам плечевого пояса и живота. Очень полезно вводить в утреннюю гимнастику упражнения для формирования правильной осанки и укрепления мышц стопы.

Начинают обычно зарядку с ходьбы или легкой пробежки, затем следуют потягивания, с глубоким дыханием, наклоны вперед, назад, в стороны, повороты и круговые движения. Продолжают легким бегом в течение 15—30 секунд либо подпрыгиванием на месте на двух ногах или поочередно на каждой ноге по 20—30 раз, В конце зарядки обязательны ходьба с постепенным замедлением темпа и дыхательные упражнения для успокоения.

Во время гимнастики следите, чтобы ребенок выполнял упражнения четко, ритмично, без напряжения. следил за осанкой (положение плеч, головы, туловища) и дыханием (глубокое и ритмичное, вдох — носом, выдох — ртом). После гимнастики желательно провести водные процедуры (обтирание, обливание или душ) и растереть малыша сухим полотенцем. Часто родители жалуются: ребенок не хочет делать утреннюю гимнастику («Никак не заставить», «Не хватает времени»). Разумеется, если вы сами лежите в постели, а ему командуете: «Быстрее! Энергичнее!», он чувствует себя мучеником, начинает ныть и отказываться. Действуйте! Проветрите комнату, разбудите ребенка бодрым, веселым голосом, наденьте сами спортивный костюм и вместе с ним начинайте зарядку. Увидите, с каким удовольствием малыш последует вашему примеру.

Вьшолнение основных движений — одно из главных условий гармоничного физического развития. Надо еще до школы учить детей основным движениям, таким, как ходьба, бег, прыжки. перебрасывание и ловля предметов, метание в цель и вдаль, переноска небольшого груза, ползание и лазанье, передвижение по узкой и приподнятой опоре с сохранением равновесия. Учите ребенка ходить и бегать разными способами: на носках, с перекатом с пятки на носок, останавливаясь, меняя направление, делая повороты по сигналу взрослого, перешагивая, перепрыгивая или подлезая, бегать наперегонки, ловить друг друга.

Расскажите и покажите те игры, в которые играли сами. Помогите оборудовать спортивную площадку во дворе, позаботьтесь о спортивном инвентаре (мяч, скакалки, санки, лыжи, коньки) и об элементарных спортивных навыках ребенка. Для самых маленьких это в первую очередь плавание, катание на санках и коньках, ходьба на лыжах, умение ездить на велосипеде и т, п, Даже пешеходная прогулка, если ее правильно организовать, может быть отличным способом повышения двигательной активности. Прогулка позволяет компенсировать недельный дефицит двигательной активности.

Оптимальное время для организации занятии П.ЗОДО 12.30. Но если ребенок не спит после обеда, то можно заниматься с 14,30 до [5.30. Продолжительность одного занятия — 15—20 минут. Учитывая, что именно занятия — предмет постоянных расстройств и недовольства взрослых, мы предлагаем рекомендации по организации занятий дома (разумеется, эти советы могут быть использованы и при работе с гиперподвижными детьми в детском саду, в дошкольной гимназии и даже в младшей школе). Успех занятий зависит от четкого понимания способностей каждого ребенка.

![]() Никто и ничто в комнате не должно

отвлекать ребенка (ни члены семьи, ни домашние животные, ни звуки радио или

телевизора и т. п.).

Никто и ничто в комнате не должно

отвлекать ребенка (ни члены семьи, ни домашние животные, ни звуки радио или

телевизора и т. п.).

![]() На

столе, за которым работает ребенок, не должно быть абсолютно ничего лишнего,

отвлекающего внимание,

На

столе, за которым работает ребенок, не должно быть абсолютно ничего лишнего,

отвлекающего внимание,

![]() Говорить

с ним нужно спокойно, без раздражения. Речь должна быть четкой, неторопливой,

инструкция (задание) — ясной и однозначной; ребенок не поймет сложных

инструкций и длинных предложений. Кроме того, необходимо убедиться, что в

инструкции (задании) понятно каждое слово. И не начинайте говорить, пока не

убедитесь, что ребенок слушает вас!

Говорить

с ним нужно спокойно, без раздражения. Речь должна быть четкой, неторопливой,

инструкция (задание) — ясной и однозначной; ребенок не поймет сложных

инструкций и длинных предложений. Кроме того, необходимо убедиться, что в

инструкции (задании) понятно каждое слово. И не начинайте говорить, пока не

убедитесь, что ребенок слушает вас!

![]() Для

того чтобы обратить на себя внимание и сконцентрировать внимание малыша, можно

использовать систему жестов, мимику, дополнительные средства (например,

положить свою руку на рук ебенка, поднять карточку с кружком или

восклицательным знаком В). Внимание можно привлечь и словами, постукиванием

карандаша. Важно, чтобы это был один и тот же знак и чтобы он был приятен

маленькому ученику и не вызывал у него раздражения.

Для

того чтобы обратить на себя внимание и сконцентрировать внимание малыша, можно

использовать систему жестов, мимику, дополнительные средства (например,

положить свою руку на рук ебенка, поднять карточку с кружком или

восклицательным знаком В). Внимание можно привлечь и словами, постукиванием

карандаша. Важно, чтобы это был один и тот же знак и чтобы он был приятен

маленькому ученику и не вызывал у него раздражения.

![]() Обязательна работа «глаза в глаза».

Зрительный контакт позволяет ребенку сосредоточиться, не отвлекаться, особенно

в тот момент, когда он получает задание.

Обязательна работа «глаза в глаза».

Зрительный контакт позволяет ребенку сосредоточиться, не отвлекаться, особенно

в тот момент, когда он получает задание.

![]() В

ходе работы можно использовать систему четких и коротких указаниЙ: «слушай,

запомни, не торопись, подумай». Только не отдавайте «военные приказы». не

командуйте, тон должен быть доброжелательным, спокойным, мягким, даже ласковым.

Старайтесь избегать слов «непраВильно», «не так», «не стараешься»;

целесообразнее — «давай внимательно посмотрим», «попробуем сделать еще раз»,

«уже лучше, я уверен, что все получится» и т. п.

В

ходе работы можно использовать систему четких и коротких указаниЙ: «слушай,

запомни, не торопись, подумай». Только не отдавайте «военные приказы». не

командуйте, тон должен быть доброжелательным, спокойным, мягким, даже ласковым.

Старайтесь избегать слов «непраВильно», «не так», «не стараешься»;

целесообразнее — «давай внимательно посмотрим», «попробуем сделать еще раз»,

«уже лучше, я уверен, что все получится» и т. п.

![]() Не

следует акцентировать внимание ребенка на неудаче, он должен быть уверен, что

все трудности и проблемы преодолимы. а успех возможен.

Не

следует акцентировать внимание ребенка на неудаче, он должен быть уверен, что

все трудности и проблемы преодолимы. а успех возможен.

![]() Оценивая работу, обязательно отметьте,

что сделано правильно, хорошо, обратите внимание на ошибки и объясните, как их

нужно исправить. При необходимости дайте повторное задание.

Оценивая работу, обязательно отметьте,

что сделано правильно, хорошо, обратите внимание на ошибки и объясните, как их

нужно исправить. При необходимости дайте повторное задание.

![]() При

выполнении графических заданий (копирование, переписывание букв, цифр)

необходимо следить за соблюдением правил правильной посадки, положения ручки и

тетради.

При

выполнении графических заданий (копирование, переписывание букв, цифр)

необходимо следить за соблюдением правил правильной посадки, положения ручки и

тетради.

![]() Если задание большое, стоит разделить

его на части и к каждой части давать новую инструкцию. И начинать объяснение

нужно только после того, как выполнена предыдущая часть задания.

Если задание большое, стоит разделить

его на части и к каждой части давать новую инструкцию. И начинать объяснение

нужно только после того, как выполнена предыдущая часть задания.

![]() Если необходимо что-то отложить до

завтра, стоит записать это задание (его прочтет сам ребенок, если он уже

читает, или потом вы сами прочтете его), Кстати, дети, даже не читающие, умеют

«записывать» задания рисунками!

Если необходимо что-то отложить до

завтра, стоит записать это задание (его прочтет сам ребенок, если он уже

читает, или потом вы сами прочтете его), Кстати, дети, даже не читающие, умеют

«записывать» задания рисунками!

![]() Непоседам

необходимы подбадривание и поддержка по ходу выполнеНия задания. Это придает им

уверенность и стимулирует продолжение работы, поэтому в ходе каждого занятия

необходимо найти повод (даже если это сложно) для того, чтобы похвалить

ребенка.

Непоседам

необходимы подбадривание и поддержка по ходу выполнеНия задания. Это придает им

уверенность и стимулирует продолжение работы, поэтому в ходе каждого занятия

необходимо найти повод (даже если это сложно) для того, чтобы похвалить

ребенка.

![]() Если

малыш все же выйдет из себя и начнутся слезы, крик, а то и агрессия, со стороны

взрослых не должно быть ни угроз, ни наказания. Надо отвлечь его, отвести в

спокойное место; можно умыть холодной водой, успокоить. Помните: пока ребенок

не успокоился, он не слышит замечаниЙ и фактически не понимает, чего от него

хотят. А вот когда он успокоится, его поведение можно обсудить и объяснить, что

в нем вас огор• чает. Как правило, такие дети очень ранимые, с повышенной

тревожностью. Они очень быстро устают не только от отрицательных, но и от

положительных эмоций.

Если

малыш все же выйдет из себя и начнутся слезы, крик, а то и агрессия, со стороны

взрослых не должно быть ни угроз, ни наказания. Надо отвлечь его, отвести в

спокойное место; можно умыть холодной водой, успокоить. Помните: пока ребенок

не успокоился, он не слышит замечаниЙ и фактически не понимает, чего от него

хотят. А вот когда он успокоится, его поведение можно обсудить и объяснить, что

в нем вас огор• чает. Как правило, такие дети очень ранимые, с повышенной

тревожностью. Они очень быстро устают не только от отрицательных, но и от

положительных эмоций.

![]() Занятие следует начинать и заканчивать

такими заданиями, которые ребенок точно выполнит, получит удовлетворение

и почувствует успех.

Занятие следует начинать и заканчивать

такими заданиями, которые ребенок точно выполнит, получит удовлетворение

и почувствует успех. ![]() Не заканчивайте работу «на неудаче» (в ситуации «у меня нет больше сил

тебе объяснять»).

Не заканчивайте работу «на неудаче» (в ситуации «у меня нет больше сил

тебе объяснять»).

Это общие правила, но при работе с каждым отдельным ребенком должны учитываться его возрастные и индивидуальные особенности.

Часто родители задают вопрос: сколько нужно заниматься с ребенком, чтобы подготовить его к школе? На этот вопрос нет однозначного ответа. Это зависит не только от ребенка. но и от того, чему вы хотите его научить. Наверное, следует вспомнить, что ребенок•дошкольник учится постоянно — разговаривая с вами, расспрашивая вас, гуляя, читая вместе с вами книжку, мешая вам во время приготовления обеда или уборки квартиры, Поэтому какую-то часть необходимых представлений, сведений, знаний ребенок получает, не садясь специально за письменный стол заниматься. И это прежде всего относится к развитию речи.

У гиперактивных детей хорошо развита речь. Они любят обо всем говорить. задают много вопросов, у них хороший словарный запас (кстати, к 4 годам ребенок имеет словарный запас — 1500 слов, а к 5—6 годам — около 2000 слов).

Непоседы часто, задав вопрос и не выслушав ответа, задают следующий, и взрослые просто перестают отвечать на них. Задача взрослых — не только ответить, но и зафиксировать внимание ребенка и на самом вопросе, и на ответе (возможно, он сам знает ответ). Еще лучше, если взрослые научатся правильно задавать вопросы, заставляя ребенка наблюдать, анализировать, классифицировать.

Если вы обнаружили, что речь ребенка недостаточно хорошо развита, беден словарный запас, он неправильно строит предложения и плохо различает звуки, нужно чаще задавать ребенку разнообразные вопросы и отвечать на все его «почему?» и «зачем?».

Дети любят рифмовать, придумывать новые слова и играть в слова. Новые слова, выражения, речевые обороты дети узнают чаще из книг или из телевизионных передач, но взрослым обязательно надо пояснять значения незнакомых слов.

Детям шестилетнего возраста уже следует уметь определять положение предметов на плоскости, знать слова, обозначающие местоположение, и правильно понимать их значения: впереди, сзади, справа, слева, сверху, над, под, за, перед. Играя, проверьте эти знания ребенка (например, кладите игрушку на стол, под подушку, перед лампой и просите сказать, где она находится). Если малыш что-то путает, спокойно объясните и повторяЙте время от времени подобные игры. Кроме того, ребенок должен различать и правильно называть основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), сравнивать и различать предметы по величине (боль'пий, меньший). Для тренировок вовсе не обязательны спе• циальные занятия; их можно вести в обыденных повседневных ситуациях. Так, малыши обычно любят помогать маме на кухне, накрывая на стол, расставляя посуду. Кстати, спросите: что такое посуда? Можно потренироваться в определении ее местоположения (тарелка в середине, вилка слева, нож справа, салфетка сбоку, хлебница впереди, солонка за хлебницей и т. п.), посчитать количество предметов, определить их форму (тарелка круглая, салфетка прямоугольная, а когда мы сложили ее, получился треугольник и т. д.). При этом обязательно следите за правильностью употребления и произношения слов.

Объясните значения слов сахарница, мыльница, вешалка... В следующий раз поговорите об овощах, фруктах: попросите принести З свеклы, 2 морковки и 2 луковицы, попробуйте их посчитать, потом обсудите, какого они цвета.

Вы хотите приготовить кашу и набрали нужную вам меру крупы — прекрасный повод объяснить ребенку, меняется ли количество крупы, если возьмем две большие чашки или четыре маленькие. Такие занятия можно проводить где угодно и с чем угодно, было бы желание. Лучше, если при этом вы будете объяснять только самое существенное, а малыша будете спрашивать (дети очень любят, когда их спрашивают, как взрослых): «Как ты думаешь...» , «Почему это...» , «Интересно, что это...»

Или вы идете вместе в магазин за молоком. Прекрасный повод рассказать о том, что такое молочные продукты: кефир, творог, сметана.

Сегодня у вас поездка за город (на дачу, на огород) — нет лучше способа поговорить с малышом об овощах и фруктах, посмотреть, как они растут, попросить ребенка объяснить, чем похожи и чем различаются морковь, репа и свекла, салат и щавель. Хорошо, если это будет не прос• то рассказ; пусть малыш сам выкопает морковку, очистит стручок зеленого горошка, сорвет огурец и т. п.

Сейчас издается много разнообразных альбомов для раскрашивания самой разнообразной тематики: овощи, фрукты, цветы, домашние и дикие животные, птицы. Альбомы пригодятся и для упражнений, помогающих ребенку научиться классифицировать предметы, находить их сходство и различия. Можно сделать карточки (одежда, обувь, фрукты, ягоды, домашние и дикие животные и т. д.), А потом поиграть: «Кто быстрее выберет фрукты?» или «Кто найдет больше диких зверей?» Впрочем, вариантов игры может быть много; пофантазируйте — и обязательно найдете то, что интереснее вашему ребенку.

Если у ребенка есть нарушения в звукопроизношении, не откладывайте встречу с логопедом; скорее всего, вашему малышу необходимы индивидуальные занятия под его руководством.

Но вот еще одна сложность, характерная для речевого развития гиперактивных детей. Мы расскажем о ней словами мамы: «Я много занималась с ним, рассказывала, читала книги, стихи, все ему объясняла, а результата нет. Он сам не может пересказать мультик, составить рассказ по картинкам. Все время отвлекается на какие-то детали, зацикливается на них и забывает о сюжете». Действительно, гиперактивным детям бывает трудно составить целостный последовательный рассказ (описание), они концентрируются на второстепенных деталях (нередко на основе второстепенных деталей начинает выстраиваться самостоятельный сюжет). Это объясняется фрагментарностью восприятия и высокой отвлекаемостью. В этих случаях нередко говорят: «Он такой фантазер, порой даже повода не нужно, а он придумывает и придумывает».

Поэтому, развивая речь гиперактивного ребенка, обучая его рассказывать сказку, мультик, составлять рассказ по картинкам, необходимо структурировать ситуацию, научить составлять план, например с помощью значков или простейших рисунков (см. задания в тетради на с. 27—28).

Можно читать ребенку короткие отрывки и просить одной-двумя фразами выделить главное.

Одним из показателей речевого развития ребенка является формирование фонематического слуха — умения узнавать и различать звуки на слух.

А как определить, умеет ли ребенок различать звуки, замечает ли их в словах? Поиграйте с ним в звуки! Сначала приготовьте (можно сделать это вместе) карточки с изображениями разных предметов (например, шапка, машина, утюг, душ, ложка, стол, шарф, лампа, шкаф, чашка). Положите перед ребенком 10 карточек и попросите выбрать те из них, где в названиях предметов есть тот или иной звук, например Потом можно отложить карточки, где в названии предметов есть другие звуки (гласные и согласные).

Проследите за тем, понял ли ребенок задание. Не раздражайтесь, если придется повторить, не торопите, не прерывайте его по ходу работы, даже если он делает что-то неправильно. Лучше спросите: «Закончил? Давай проверим, правильно ли ты все сделал. Что на этой картинке? Ш-шапка, Душ-ш». (Выделяем голосом звуки, которые нужно услышать.)

Можно играть в слова: разбивать слова на звуки, складывать из звуков слова, замечать слова с определенными звуками. «А ну-ка, найди и назови пять предметов в своей комнате (на кухне, на столе, среди игрушек), в которых есть звук [л] (любой, но чаще тот, который ребенок хуже узнает или произносит). И (это сложнее) такие-то звуки в начале, в конце, в середине слов...» Учите подчеркивать нужный звук голосом, растягивая его, форсируя звук. Дети этого возраста внимательны к звуковой стороне мира, любят подражать жужжанию мухи, скрипу двери, кваканью лягушки — всему живому и неживому, что звучит. Из этого можно сделать множество веселых и полезных забав.

Обучение письму является одной из наиболее существенных проблем при подготовке гиперактивных детей к школе. Причины ее возникновения вполне объяснимы — несформированность моторных функций, дефицит внимания и нарушения организации деятельности. Непоседы, как правило, торопятся выполнить задание, не очень хорошо запомнив буквы, нарушая их конфигурацию.

Чтобы подготовить ребенка к письму, нужно прежде всего развивать его способность выполнять сложнокоординированные графические движения. Но сначала необходимо научить малыша правильно сидеть за письменным столом, располагать тетрадь и держать ручку.

Учитывая, что непоседа может быть праворуким и леворуким, мы даем два варианта правильной посадки, положения ручки и тетради и напоминаем: при работе праворукого ребенка свет должен падать слева, а леворукого — справа (см. рисунок).

Ребенок должен сидеть прямо, не опираясь грудью о край стола, не наклонять сильно голову, ноги не должны быть на весу, если стул высок, необходима подставка под ноги. Ручку следует держать тремя пальцами,

не сжимая ее слишком сильно. Объясните ребенку, что при выполнении графических заданий не нужно спешить, важнее правильно выполнить задания: срисовывание, копирование, дорисовывание. Эти задания развивают зрительно-пространственное восприятие, зрительно-моторные координации и внимание, (См. задания в тетради на с. 9—24.)

Очень эффективны для подготовки к письму и чтению задания на различение (умение находить сходство и различие форм, букв, фигур, объектов), на классификацию (выделение специфических признаков предметов), деление целого на части и составление из частей целого (складывание фигур и букв из частей) и т. п., которые способствуют формированию и зрительно-пространственного восприятия, и внимания. Уровень сложности заданиЙ должен соответствовать возрасту ребенка.

В З года дети с трудом классифицируют предметы, объекты, фигуры, им сложно выделить общее, различие, сравнить по всем признакам.

В 4 года способность выделять, сличать, различать, классифицировать совершенствуется, однако эти сравнения еще логически не обоснованы. Совершенствуется и способность деления целого на части, составления из частей целого, достраивания (дорисовывания).

В 5—6 лет ребенок способен одновременно сравнивать, выделять, классифицировать простые объекты, предметы, фигуры; различать наклон, вертикальные и горизонтальные линии, их высоту, сочетание; точно воспринимать и копировать образец (фигуры, буквы, линии, их сочетание). Именно эти способности являются основой успешного обучения письму.

В

рабочей тетради есть специальная серия заданий, способствующих формированию

зрительно-пространственного восприятия и внимания, умения различать, сличать,

выделять части целого и собирать целое из частей (см. задания в тетради на с.

11—16)![]()

Если ребенок испытывает трудности при выполнении упражнениЙ, занимайтесь с ним по следующей схеме:

![]() Взрослый объясняет

ребенку задание. Инструкция должна быть четкой, краткой, понятной. Все слова,

используемые в инструкции, должны быть понятны ребенку. Причем непонятным может

быть самое простое, например «скопируй», «срисуй». Если вы просто говорите «срисуй»,

не оговаривая: «чтобы получилась точно такая же фигура», то ребенок может (и

имеет право) нарисовать просто похожую фигуру, отличающуюся размерами.

Взрослый объясняет

ребенку задание. Инструкция должна быть четкой, краткой, понятной. Все слова,

используемые в инструкции, должны быть понятны ребенку. Причем непонятным может

быть самое простое, например «скопируй», «срисуй». Если вы просто говорите «срисуй»,

не оговаривая: «чтобы получилась точно такая же фигура», то ребенок может (и

имеет право) нарисовать просто похожую фигуру, отличающуюся размерами.

2. Ребенок повторяет задание (что нужно сделать), Важно, чтобы ребенок точно повторил все условия задания.

3. Взрослый объясняет, как нужно выполнять задание (с чего начинать, что делать дальше и т. п., соблюдая условие понятности и доступности объяснения).

4. Взрослый еще раз повторяет последовательность выполнения задания и показывает, как это делать.

5. Ребенок повторяет последовательность выполнения задания (если есть ошибки, повторить п. 4 и 5).

6. Ребенок диктует взрослому последовательность выполнения задания, а взрослый выполняет задание.

7. Ребенок самостоятельно выполняет задание и оценивает его (если и в этом случае есть ошибки, можно на примере аналогичного задания выполнить его в той же последовательности).

Очень важно развивать зрительную память ребенка, необходиМую при обучении письму, чтению, счету (см. задания в тетради на

с. 17-20; 23-24).

Хорошим упражнением для одновременной тренировки внимания, зрительной памяти и речевых навыков является составление и раскладывание рассказа по картинкам (см. задания в тетради на с. 27—28). В этих заданиях интегрируются различные умения, поэтому они могут быть очень сложны и требуют специальной работы:

![]() Серия наводящих вопросов должна помочь

ребенку выделить главное на каждой картинке и определить последовательность

действий, ситуаций. Эту последовательность можно изобразить схематически или

зарисовать.

Серия наводящих вопросов должна помочь

ребенку выделить главное на каждой картинке и определить последовательность

действий, ситуаций. Эту последовательность можно изобразить схематически или

зарисовать.

2. Выделение ключевых слов и словосочетаний должно помочь в описании каждой картинки,

З. Первая фраза (или ее начало) может быть сформулирована взрослым.

4. Сначала нужно описать (рассказать) ситуацию (действие) поочередно на каждой картинке.

5. Выстроить последовательное изложение.

Для этого задания лучше выбирать хорошо знакомые сказки («Репка», «Курочка Ряба»),

Наша основная задача — научить ребенка работать по речевой инструкции; последовательно выполнять определенные действия; контролировать и оценивать их выполнение. Параллельно необходимо развивать его речь, моторные функции, зрительную память, зрительно-моторные координации — те школьнозначимые функции, которые определяют «школьную зрелость», или готовность к школе, Каждое задание в рабочей тетради — комплексное, оно требует организации внимания и направлено на развитие этих функций,

Кроме учебных навыков для успешного обучения в школе необходимо, чтобы ребенок достиг определенного уровня личностного развития, которыЙ включает три сферы жизненных отношений: отношения с окружающими взрослыми; взаимоотношения со сверстниками; отношение к самому себе.

Каждый учитель сталкивался с детьми, не чувствующими дистанции, долгое время не осознающими своего нового статуса ученика. Такой ребенок может встать в середине урока и, собирая портфель, сказать: «Все, надоело, сегодня больше учиться не хочу». Он, ничуть не смущаясь, может вогнать учительницу в краску репликой: «Ты злая, я не хочу у тебя учиться». Это не непосредственность, не раскованность (так склонны оправдывать ребенка родители), а недостаточное развитие: ребенок не научен и не умеет жить по правилам, определяющим его поведение в школе как взаимодействие ученика и учителя.

Разумеется, если для ребенка школа станет ассоциироваться только с этими правилами — это будет ошибкой взрослых. Школьная жизнь — это и интересное общение, опыт межличностных отношений, дружбы, сотрудничества. От учителя тоже требуется терпение, придется не раз мягко и тактично объяснить ребенку правила поведения в новой для него ситуации. Те же мягкость и тактичность нужны и родителям, чтобы не превратить учителя в пугало для ребенка.

Психологи подразделяют готовность к школе на два типа:

Предучебный тип. Для этих детей все в школе одинаково значимо: и непосредственно учеба, и дела, с ней не связанные. Они всей душой настроены на внимание и личное общение с учителем. В присутствии педагога или других взрослых готовы работать с полной отдачей.