Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 16 п. Селивановка Советского района» Ставропольского края

Объединение дополнительного образования

«Занимательное краеведение»

Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос»

Номинация:

«Эко-журналистика»

ОЧЕРК

«Ветроэнергетика. Из прошлого через настоящее в будущее»

Выполнил:

Бушмакин Сергей Евгеньевич

9 класс

Руководитель работы:

Пашина Ольга Дмитриевна

Педагог дополнительного образования

МКОУ «ООШ №16 п. Селивановка

Советского района» Ставропольского края

2022 год

Сопроводительный текст

Бушмакин Сергей Евгеньевич учащийся 9 класса МКОУ «ООШ №16 п. Селивановка Советского района. В этой школе учится с первого класса.

Учится на «хорошо» и «отлично». Принимает активное участие в жизни школы. Является президентом ученического самоуправления. Сергей командир юнармейского отряда «Сокол». Мечтает стать военным.

Интерес к проблеме использования энергии ветра появился после выполнения школьных ученических проектов: по географии - «Альтернативные источники энергии», по обществознанию -«Глобальные проблемы человечества».

Работа поможет понять роль возобновляемых источников энергии в современной экономике России.

Очерк.

«Ветроэнергетика. Из прошлого через настоящее в будущее».

Человек ничего не творит заново,

чего бы уже не было в природе

в скрытом или потенциальном виде.

Сергей Булгаков.

Ветер, как обыденное и в то же время загадочное природное явление, всегда волновал воображение людей. Сколько сказок, загадок, пословиц и поговорок в фольклоре разных народов сложено о ветре! Все мы помним стихи А.С. Пушкина: «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь сине море, всюду веешь на просторе». Беззаботным и беспечным предстаёт ветер перед нами в сказке. Но на самом деле, ветер неутомимый работник. Он обладает огромной силой. И эта сила представляет собой неиссякаемый источник энергии.

Такие источники энергии, как ветер, учёные называют возобновляемыми и неисчерпаемыми. Использование неисчерпаемых источников энергии: ветра, Солнца, подземного тепла, называют альтернативной или «зелёной энергетикой». Она является экологически чистой, имеет большие перспективы для развития. Почему? Во-первых, разработка «зелёной энергии» уменьшает вредные выбросы в атмосферу. Во-вторых, является безопасной. В-третьих экономит стремительно уменьшающиеся запасы топливных полезных ископаемых. Список преимуществ можно продолжить и далее. Результатом их перечисления будет следующий вывод - освоение зеленой энергетики является залогом стабильности и развития человеческого общества. Поэтому перспективам возможности использования неисчерпаемых источников энергии, в том числе и ветра учёные уделяют большое внимание.

Глобальный день ветра - это всемирное мероприятие, которое проводится 15 июня. Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра в 2009 году предложили установить этот праздник для обсуждения проблемы использования ветра. Они аргументировали это тем, что в XXI столетии энергия ветра будет иметь серьезное значение. По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В этот день, когда празднуется энергия ветра, происходит обмен информацией, и взрослые и дети узнают об энергии ветра, ее силе и возможностях изменить мир.

В толковом словаре русского языка второе значение слова «ветреный» — легкомысленный, непостоянный. Но ветер — одно из самых постоянных явлений в нашем непредсказуемом мире. Ветер, пожалуй, самый доступный ресурс для получения энергии, потому что он есть везде.

Как человек поймал ветер.

Когда люди впервые начали использовать энергию ветра, сказать трудно. Человек ценит ветер с незапамятных времён. Учёные считают, что плавать под парусом, движимым силой ветра, могли ещё неандертальцы. Наскальные изображения, подтверждающие использование парусов, имеют возраст в несколько тысяч лет. Моря и океаны – главные просторы обитания ветра: «гуляке» есть, где разогнаться, куда свернуть. Первыми, пользуясь попутным ветром, расширяя горизонты цивилизации, бороздили моря финикийцы на кораблях из ливанского кедра. Финикийцы на вёслах и под парусами обогнули Африку более двух с половиной тысяч лет назад. Благодаря парусникам, европейцы открыли Новый Свет, совершили первое кругосветное путешествие.

Человек использовал для путешествий не только парусную энергию ветра. В 18 веке появились путешественники на воздушных шарах. Первый воздушный шар подняли в воздух братья Монгольфье. Движется воздушный шар исключительно благодаря силе ветра.

И сейчас полёт на воздушном шаре остаётся одним из популярных незабываемых приключений. В Ставропольском крае в районе Кавказских Минеральных Вод регулярно проводится фестиваль воздушных шаров. Это мероприятие является старейшим российским фестивалем воздухоплавания.

Фото: Фестиваль воздушных шаров в Предгорном районе.

Источник: https://hotballoon.ru/upload/resize_cache/iblock/05b/956_500_2/п0DSC_9004%20кроп.jpg

Неутомимый работник.

Парусники, воздушные шары – символы романтики. Но ветер использовали издавна и для более рутинной работы. На суше за тысячелетия до нашей эры появились ветряные колёса, главная деталь ветряной мельницы. Первую механическую машину, приводимую в действие силой ветра, придумал Герон Александрийский, в I веке до нашей эры. В Иране, в восьмом веке, ветряные мельницы стали использовать в хозяйстве. Их делали из камыша, который закрепляли на раме. Мельницу обносили стеной: атмосферный «бродяга» ударялся об нее и «отскакивал» в нужном направлении. При помощи ветряных колес вавилоняне осушали болота (откачивали воду). История хранит сведения о существовании маслобоен, лесопилен, бумагоделен, работающих при помощи ветра. Примерно через триста лет ветряки появились в Великобритании. И затем, на протяжении целого тысячелетия, они стали привычным элементом ландшафта всей Европы. Ветровые машины мололи зерно, осушали и орошали поля, пилили лес. И даже вдохновляли на создание произведений искусства. У Сервантеса ветряные мельницы стали героями литературного произведения. Романтический сельский пейзаж Европы редко обходился без изображения ветряков.

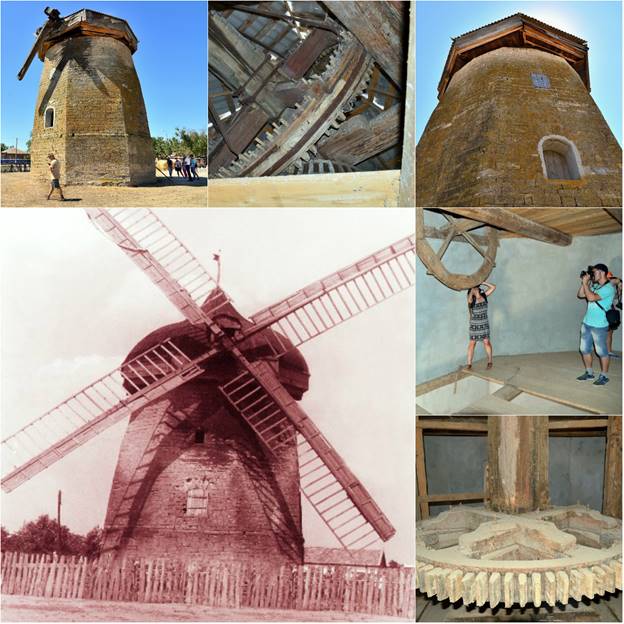

Ставропольские ветряные мельницы.

Главным делом всей Ставропольской губернии было выращивание зерна. В «Хлебной губернии», как в царское время называли Ставрополье, было более двух тысяч ветряных мельниц. На российских и международных выставках мука и мучные изделия местных мирошников - мукомолов из знаменитой твердой пшеницы завоевывали самые престижные дипломы и медали всех рангов и достоинств. Первые ветряные мельницы в Ставрополе появились с середины 19 века, на что указывают планы Ставрополя того времени. Были это небольшие ветряки, малопроизводительные, но работавшие благодаря постоянным ветрам большую часть года. В 1872 году купец Иван Алафузов решил построить на вершине южного склона долины речки Мутнянки огромный ветряк и обратился в Управу: «Прошу предоставить мне пустопорожнее место в 625 кв. сажень для устройства ветряной мукомольной мельницы». Один из крупных «ветряков» был устроен за Успенским кладбищем. Высота сооружения была с современный трехэтажный дом, с огромными лопастями. Эту мельницу называли «царь-ветряком». На смену ветряным мельницам пришли механические. Одна из каменных ветряных мельниц региона сохранилась до сих пор. Это сооружение вошло в состав пятнадцати чудес Ставропольского края. Мельницу в 1889 году построил зажиточный крестьянин села Киста (прежнее название Манычского) Иван Платонов. Ветряные мельницы в большинстве своём были саманные. Лишь сельский богач мог позволить себе иметь надежную каменную мельницу. Лопасти - крылья до нашего времени не сохранились. Высота мельницы - 12 метров. Её купол мог поворачиваться, подстраиваясь под направление ветра. В 1921 году во время голода Иван Платонов променял свой ветряк Иосифу Ярмешко за 2 пары быков и 40 пудов пшеницы. А в 1930 году случилась коллективизация. Мельница отошла государству и затем служила колхозу. Мельница в Манычском проработала почти 70 лет. Ее остановили только в 1958 году.

Фото: Ветряная мельница в селе Манычском.

Источник:

https://ic.pics.livejournal.com/postav/49386233/1111253/1111253_original.jpg

Ветер и электричество.

Попытки подружить ветер и электричество были предприняты в конце 19 века. Первый ветродвигатель, производящий электроэнергию, был построен в Дании в 1890 году. Лопастей на нём было 144. А изготовлены они были из кедра. Спустя три десятилетия на планете вращались несколько миллионов ветряков. Но постепенно Европа отошла от использования «зелёного» вида энергии. Ведущее место в энергетическом балансе заняли уголь и нефть.

Когда в начале 20 века западный мир стал избавляться от ветряков, интерес к энергии ветра появился в нашей стране. Сто лет назад был принят план ГОЭЛРО - план развития народного хозяйства Советской республики на основе электрификации страны. Строились разные типы электростанций, в том числе и ветровые. В 1925 году профессор Н. Е. Жуковский разработал теорию ветродвигателя. В 1931 году в Крыму вошла в строй самая мощная в то время в мире ветроэлектростанция. Ветроэнергетика стремительно развивалась. Советский Союз стал одним из лидеров в использовании энергии ветра. Но со временем темпы развития ветроэнергетики в нашей стране сошли на нет.

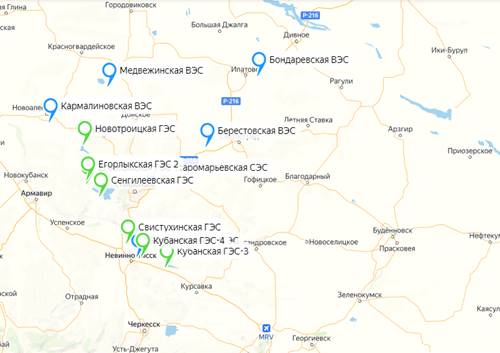

«Зелёная» энергетика на Ставрополье.

И вот, спустя почти сто лет, снова вспомнили забытые ветряки. Одним из пилотных регионов по развитию ветропарков в России стал Ставропольский край. Да и где, как не у нас, строить ветровые электростанции. Ведь Ставрополье - край ветров. Между Ставропольским плато и предгорьями Кавказа, находится Армавирский ветровой коридор. В Кочубеевском районе из-за особенностей рельефа и микроклимата ветра дуют постоянно, чаще всего с востока. О силе и направлении ветра говорят флаговые кроны деревьев. Учёные нашли способ, как приструнить непослушный ставропольский ветер и направить его энергию в нужное русло. Со склонов горы Стрижамент, пронизываемой знойным летним ветром, видны блестящие исполины ветровых установок, вздымающих свои лопасти под самые облака. Это самая крупная ВЭС в России – Кочубеевская мощностью 210 МВт. Она начала поставлять электроэнергию в январе 2021 года. Вблизи это монументальное сооружение поражает размерами: его высота без учета лопастей 100 метров, длина каждой из трех лопастей — 50 метров, так что размах «крыльев» как у футбольного поля. Вес одной лопасти — 8,6 тонны. Общий вес всей этой конструкции составляет около 320 тонн. Кабели прокладываются под землей. По ним электроэнергия поступает на подстанцию, а оттуда передается в общую сеть. Если постоянная скорость ветра превышает 25 метров в секунду, установка автоматически останавливается, чтобы сильный ветер не повредил ее. В строительстве одной ветростанции участвуют до шестисот специалистов. Но когда ВЭС приступает к работе, ее обслуживают 25 человек. Вышки ветроустановок ничем не огорожены. Они стоят прямо посреди полей и пастбищ. Энергии этой электростанции хватит, чтобы обогреть и осветить дома в пяти таких городах как Железноводск, или в одном городе как Ставрополь. В 2021 году в крае были введены в эксплуатацию ещё три ветроэлектростанции: Кармалиновская и Медвеженская мощностью 60 МВт, и Бондаревская мощностью 120 МВт. В этом году построена Берестовская ВЭС мощностью 60 мегаватт. Начали строительство Кузьминской и Труновской ВЭС. Кузьминская ВЭС станет второй по мощности после Кочубеевской. Здесь монтируют 64 установки, каждая - по 2,5 мегаватта. Плановая среднегодовая выработка ВЭС - 378 миллионов киловатт-часов. В строительстве задействованы 100 единиц техники и более 250 рабочих и инженеров. Общая ветрогенерация на Ставрополье составит 770 мегаватт. Сегодня доля альтернативной энергетики в энергобалансе региона превысила 15 процентов. Выброс парниковых газов благодаря этому сократится на 900 тысяч тонн в год. Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет эксплуатации позволяет сэкономить примерно 29 тысяч тонн угля или 92 тысячи баррелей нефти. На Ставрополье "зеленая" энергетика находится в числе четырех приоритетных отраслей экономики края наряду с химической промышленностью, агро-промышленным комплексом и туризмом.

Карта расположения возобновляемых источников энергии

Источник: https://www.stavminprom.ru/energy/karta-raspolozheniya-vozobnovlyaemykh-istochnikov-energii.php

Условия для строительства ветровых электростанций.

Конечно, строить электростанции выгоднее там, где часто дует ветер.

Среднегодовая скорость ветра должна быть не менее 6 м/c. Наиболее благоприятными местами считаются возвышенные и равнинные участки, места, близкие к морским побережьям, долинам больших рек и водоемов.

Для ветроэлектростанций не подходят места с вогнутыми формами рельефа, а также места вблизи леса, жилых домов и производственных объектов. Все эти препятствия мешают воздушным массам свободно подходит к ветроустановке. Ветроустановка должна быть удалена от жилых домов, лечебных учреждений, школ и домов отдыха, потому что они издают довольно большой шум. Также их не строят вблизи железных дорог, автомобильных трасс, линий электропередач, магистральных газопроводов, кабельных и водопроводных трасс.

Фото. Кочубеевская ВЭС.

Источник:https://novawind.ru/upload/medialibrary/759/7595fc0f13bf0e44b745296cafe2ea95.jpg

Ветроэнергетика и экология.

На первый взгляд, кажется, что ветроэнергетические установки не оказывают никакого влияния на окружающую среду. Это не так. Любое вмешательство в природу имеет свои последствия. Выработка «зелёной энергии» по сравнению с другими технологиями наносит меньший вред окружающей среде. Экологические факторы воздействия ВЭУ можно разделить на три группы:

1.Активные факторы: физическое воздействие на птиц, электромагнитное излучение, аварийные ситуации. Птиц отпугивает шум работающих двигателей, вибрация. Очень могут погибнуть в лопастях. Чаще всего это происходит не во время сезонных перелётов. Маршруты таких миграций проходят выше башен. Птицы гибнут во время перелётов по месту.

2. Пассивные факторы: помехи на пути радиоволн, «загрязнение» ландшафта, ухудшение комфортности. Рационально строить ветроэлектростанции на неиспользуемых землях.

3. Косвенные факторы: загрязнение окружающей среды в ходе строительства ветровых электроустановок.

О перспективах создания ветропарка в нашей местности

Посёлок Селивановка лежит на Терско-Кумской низменности. С Востока вплотную к посёлку примыкает Прикумская возвышенность, поднимающаяся на высоту до 300 метров. То есть, в наличии имеются вогнутые формы рельефа. Особенности рельефа неблагоприятны для строительства ветроэлектростанции. Земли к востоку и юго-востоку используются, как земли сельскохозяйственного назначения. В радиусе примерно пяти километров от посёлка находятся другие населённые пункты. Проходит федеральная трасса и железная дорога. Там где есть такие объекты инфраструктуры строить ВЭС нецелесообразно и небезопасно. Важную роль играет экологический аспект. К западу и северо-западу от посёлка есть пруды. Протекает река Кума, по берегам которой растёт пойменный лес. Поэтому в окрестностях Селивановки много водоплавающих птиц. Они гнездятся на прудах и в пойме реки Кумы. Дикие утки, гуси, цапли часто пролетают над посёлком на малой высоте.

Карта посёлка Селивановка .Масштаб 1:100000. В 1см -1 км

Источник: https://yandex.ru/maps/geo/posyolok_selivanovka/53118819/

В течение года в посёлке преобладают ветры восточных направлений. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,6 м/с, что является недостаточным потенциалом.

Диаграммы вероятности различных градаций скорости ветра в п. Селивановка по сезонам года.

Источник: https://global-weather.ru/archive/selivanovka_stavropolskij_kraj

Учитывая все перечисленные факторы, можно сказать, что в нашем посёлке ветропарк строить не стоит. Ветроустановки небольшой мощности хорошо использовать в фермерских хозяйствах, где занимаются пастбищным скотоводством. Иногда, они находятся вдали от населённых пунктов и от линий электропередач.

К строительству каждого хозяйственного объекта нужно подходить, проанализировав все последствия вмешательства в природу и рентабельность объекта.

Подводя итоги.

Ветроэнергетика – часть альтернативной энергетики. Юридический словарь говорит: «Альтернатива - один из возможных вариантов экономического поведения, сравниваемый с другим вариантом в целях выбора лучшего способа действий». Какую же энергию нам нужно выбирать сегодня? Какие электростанции выгоднее: тепловые, атомные или работающие на возобновляемых источниках энергии? На этот вопрос отвечают государственные документы – «Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации» и «Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года». В них отводится роль и ветроэнергетике. Использование возобновляемых источников энергии сделает топливно-энергетический комплекс России более гибким и устойчивым в условиях санкций, эмбарго и ценового потолка на нефть.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.