«Особенности начального обучения шахматной игре детей 5 – 6 лет»

Оглавление

Введение………………………………………………………………………. 3

Глава I Обзор литературы по исследуемой проблеме……………….. 5

1.1 Особенности возрастного развития детей 5-6 лет……………………… 5

1.2 Особенности обучения в детском саду………………………………….. 7

1.3 Организация и методы обучения в детском саду……………………….. 10

1.4 Анализ существующих методик начального обучения детей шахматам………………………………………………………………………. 14

Глава II Задачи, методы и организация исследования……………….. 16

2.1 Задачи исследования………………………………………………………. 16

2.2 Методы исследования……………………………………………………... 16

2.2.1 Теоретический анализ литературы по исследуемой проблеме……….. 17

2.2.2 Педагогический эксперимент…………………………………………… 17

2.2.3 Педагогические наблюдения……………………………………………. 18

2.2.4 Тестирование объема оперативной памяти…………………………….. 18

2.2.5 Предметно-ориентированное тестирование……………………………. 20

2.2.6 Методы статистической обработки данных……………………………. 21

2.3 Организация исследования…………………………………………………22

Глава III Результаты экспериментальных исследований……………....23

3.1 Методические рекомендации по начальному обучению детей 5-6 лет….23

3.2 Содержание обучающих занятий шахматами с детьми 5-6 лет………….26

3.3 Результаты педагогического эксперимента………………………………..47

3.3.1 Результаты исследования объема оперативной памяти………………...47

3.3.2 Результаты предметно-ориентированного тестирования………………49

Выводы…………………………………………………………………………...53

Практические рекомендации........................................………………………...54

Список литературы………………………………………………………………56

Введение

Шахматы – одна из древнейших игр, дошедших до нас из глубины веков. И в то же время шахматы – самая современная игра, привлекающая все большее число сторонников во всем мире. Неисчерпаемость шахмат, глубина их содержания, сочетание строгой логичности и неограниченных возможностей для проявления инициативы и фантазии делают шахматы частью общечеловеческой культуры. «Игра мудрецов», «Гимнастика ума» – эти и другие подобные определения отражают серьезное, уважительное отношение многих людей к замечательной игре [20].

Многие выдающиеся шахматисты познакомились с этой игрой в дошкольном возрасте. Хосе Рауль Капабланка, Анатолий Карпов – в 4 года, М. Чибурданидзе – в 5 лет, Г. Каспаров, Б. Спасский, Р. Фишер – в 6-летнем возрасте, А. Алехин, М. Таль – к 7 годам. Сейчас шахматам в детских садах обучают во многих странах, например в Чехии, Словакии, Германии, Венгрии и многих других. По мнению венгерских педагогов, знакомство с шахматами в столь раннем возрасте способствует развитию у детей воображения, укрепляет их память и стимулирует самостоятельность мышления. В нашей стране, где популярность шахмат очень высока, так же есть опыт работы в детских садах.

Однако, общепринятой методики обучения дошколят шахматам ни у нас в России, ни за рубежом не существует. Обучающие шахматные программы применяются в тренерской работе, но, не в целостном варианте, а берутся лишь отдельные тематические разделы. Многие тренеры, работающие в ДОУ, вынуждены брать за основу учебные программы для детей 7-8 летнего возраста (которые умеют читать и писать) и в частном порядке адаптировать уроки для малышей.

На данный момент существующие методики обучения шахматной игре детей 5 – 6 лет имеют только развивающую направленность. Однако, в связи с разработкой проекта федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы, который вступит в силу с 1го июля 2015г. планируется набор в ДЮСШ детей с 5-летнего возраста. Поэтому появилась необходимость разработки методики обучения детей старшего дошкольного возраста, комплексно решающей образовательные и развивающие задачи.

Цель исследования - разработать методические рекомендации начального обучения детей 5 – 6 лет.

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс по шахматам с детьми 5 – 6 лет.

Предмет исследования – средства, методы и организационные формы обучения шахматам детей 5 – 6 лет.

Гипотеза исследования. Предполагается, что методика обучения детей дошкольного возраста, будет эффективной и педагогически целесообразной, если ее построить:

на основе учета особенностей когнитивного развития детей старшего дошкольного возраста;

с учетом особенностей процесса обучения детей дошкольного возраста (докнижность обучения, необходимость предметной активности, использование игровой и соревновательной мотивации, применение на практике полученных знаний).

Практическая значимость исследования. Разработаны уроки начального обучения шахматной игре в группе детей старшего дошкольного возраста.

Научная новизна исследования. Экспериментально обоснована методика начального обучения шахматной игре детей старшего дошкольного возраста, имеющая развивающую и образовательную направленность.

Глава I Обзор литературы по исследуемой проблеме

1.1 Особенности возрастного развития детей 5 – 6 лет

В чем проявляется готовность ребенка к обучению? В психолого–педагогической и медико–физиологической науке накоплены убедительные данные, свидетельствующие о достаточной сформированности многих структур и функций организма старшего дошкольника.

Происходит постепенное окостенение скелета, возрастает масса мышц, повышается работоспособность детского организма, но наряду с этим отмечается быстрая утомляемость и истощение нервных клеток [5].

У ребенка дошкольного возраста продолжает совершенствоваться функция активности коры головного мозга. Мозг достигает 90% веса мозга взрослого человека, уровень электрофизиологической активности мозга у здоровых детей (особенно его лобных и затылочных областей) так же приближается к уровню активности мозга взрослого человека. Процессы отрицательной индукции в коре головного мозга усиливаются, поэтому дети могут продолжительное время сосредоточенно заниматься какой-либо деятельностью [5].

Важно учитывать и существенную перестройку психических процессов в этот период. Поведение ребенка становится более произвольным, регулируемым сознательной целью. Идет бурный процесс зарождения и закрепления важных психических новообразований, развития устойчивости внимания, памяти, обогащения мышления, воображения, становления умений предвидеть план мыслительных действий, готовность принять точку зрения другого человека. Совершенствование органов чувств обуславливает высокий уровень восприятия окружающего, умение определять размеры предметов, различать близкие по высоте и модификации звуки, улавливать и воспроизводить ритм, силу звука и т. д. Эти умения обеспечивают активное развитие речи и творческих задатков [63].

Основные свойства внимания, которые формируются уже в дошкольном возрасте – это его устойчивость, переключение и распределение. К концу дошкольного возраста дети могут заниматься одним и тем же видом деятельности до 1 часа, они в состоянии распределять внимание между 6 – 7 предметами. В этом возрасте происходит постепенный переход от непроизвольного внимания к произвольному, которое характеризуется умением сосредотачиваться на задании, даже если оно не очень интересно[13].

Память, как и внимание, постепенно становится произвольной [12].

Развитие мышления ребенка происходит при условии овладения им тремя основными формами мышления: наглядно – действенным, наглядно – образным и логическим [7].

Основная форма мышления дошкольника – наглядно – образное мышление. К концу дошкольного возраста у детей начинают складываться элементы логического мышления, т.е. формируется умение рассуждать, делать умозаключения в соответствии с законами логики [7].

В целом дошкольный возраст характеризуется пытливостью, любознательностью. Но если естественная любознательность ребенка не удовлетворяется, он становится пассивным. Было бы глубоким заблуждением считать, что психофизиологическое развитие протекает самопроизвольно, что его феномены, будучи предоставлены природой, «проявляются» сами собой. Следует подчеркнуть, что как собственно биологические предпосылки, особенно связанные с функциями мозга и органов чувств, так и психические реализуются в тесном взаимодействии ребенка с реальными условиями социальной жизни, формирующими человеческую личность [21].

Становление личности дошкольника выражается и в формировании его характера. Большое значение имеет развитие сознания, появления разнообразных мотивов деятельности, поведения. Дошкольник уже может подчинять личные мотивы поведения общественным, давать оценку своего поведения и поведения других детей, основываясь на требованиях воспитателей, родителей. В игровой ситуации, при обучении на занятиях у дошкольников формируются волевые качества характера. Формирование нравственного сознания характеризуется появлением чувства долга, справедливости, достоинства и других социальных чувств. Дошкольник начинает понимать значение предъявляемых к нему требований. У детей очень глубоко проявляются чувства смущения, стыда и, наоборот, радости, удовлетворения от сознания выполненных требований [59].

1.2 Особенности обучения в детском саду

Обучение в дошкольном возрасте – это планомерный целенаправленный систематический процесс развития познавательных способностей детей, вооружение их системой элементарных знаний, умений и навыков в объеме, предусмотренном Программой воспитания и обучения в детском саду. Дошкольникам даются достоверные элементарные знания об окружающих предметах и явлениях, их свойствах, простейших взаимосвязях и взаимоотношениях, ближайших причинах наблюдаемых явлений [11].

Учебная деятельность дошкольника – это его самостоятельная деятельность, направленная на овладение знаниями, умениями и навыками, которая включает в себя такие компоненты, как принятие поставленной задачи, выбор путей и средств, для ее осуществления, выполнение намеченного плана, самоконтроль и самооценку [11].

Организуя работу с дошкольниками, педагог руководствуется общими дидактическими принципами:

Принцип доступности лежит в основе составления учебных программ. Изучение осуществляется от близкого к далекому, от простого к сложному, от знакомого к незнакомому и т.д. Принцип доступности предполагает соблюдение определенной меры трудности в содержании нового учебного материала, правильное соотношение трудного и легкого и обеспечивается благодаря опоре на имеющиеся у детей знания [46].

Руководствуясь принципами воспитывающего характера обучения, педагог стремится через знания сформировать у детей правильное отношение к жизни, к окружающей действительности, к труду, к людям.

В практической организации обучения педагог опирается на принцип систематичности и последовательности: распределяет изучение программного материала на занятиях таким образом, чтобы обеспечивать последовательное усложнение его от занятия к занятию, осуществляя связь последующего материала с предыдущим, взаимосвязь учебного материала из разных разделов обучения [46].

Знания прочны тогда, когда они осознаны. Осознание их тем результативнее, чем активнее ребенок ими пользуется, оперирует; овладение знаниями происходит успешнее, если перед детьми ставятся умственные задачи. Педагог, организуя процесс обучения, руководствуется принципом сознательности и активности детей в усвоении и применении знаний [46].

При исследовании вопросов обучения дошкольников был проведен такой эксперимент. Детям давались два типа инструкций-указаний, как они должны действовать. Первый «диктантный»: дошкольникам как бы диктовалась последовательность действий, каждое новое действие называлось после выполнения предыдущего. Второй тип «целостный»: задача ставилась перед детьми сразу целиком. Проверка показала, что при целостной инструкции дети действуют самостоятельнее, увереннее, хотя и забывают иногда последовательность операций, легче воспроизводят в последующем процессе выполнения работы. Дробление же процесса на мелкие операции при первом типе инструкции вызывает чисто механическое выполнение действий; дети подчас выполняют довольно сложную работу, но не развиваются умственно. Второй тип инструкции дает ребенку большую свободу действий, предлагает более трудную умственную задачу и способствует развитию активности и самостоятельности, логического мышления. При целостной инструкции педагог говорит детям, как можно разнообразить, варьировать способы действий, поощряет их инициативу.

Результаты обучения находятся в прямой зависимости от степени активности детей в применении знаний, умений и навыков, составляющих программный материал детского сада.

Принцип наглядности имеет особенно важное значение в обучении дошкольников, потому что мышление ребенка носит наглядно – образный характер. Современная педагогика считает, что в дошкольном обучении могут быть использованы различные виды работ с наглядностью: наблюдения, рассматривание предметов и картин, применение технических средств обучения, использование доступных по содержанию схем, моделей [46].

Педагог организует обучение с учетом индивидуальных особенностей детей. Педагог должен постоянно анализировать и оценивать уровень обучености, развития каждого ребенка и с учетом этого строить индивидуальную работу с ним. Дифференцированный подход требует от педагога определенной гибкости: сильному ребенку дать более сложное задание, поставить перед ним более трудный вопрос, поручить больший объем работы – это будет поддерживать его интерес к занятиям; более слабым детям оказать своевременную помощь, подбирать им задания в пределах их индивидуальной зоны «ближайшего развития», задавать доступные им вопросы, дать почувствовать, что они тоже способны усвоить материал [21].

Руководствуясь дидактическими принципами, педагог достигает лучших результатов в обучении детей [11].

1.3 Организация и методы обучения в детском саду

Для более эффективного обучения дошкольников игре в шахматы, тренеру необходимо иметь представление об организации и методах обучения в детском саду.

Большое место в дошкольном обучении занимают наглядные методы: их использование отвечает дидактическому принципу наглядности и связано с особенностями познавательных психических процессов детей дошкольного возраста.

Наблюдения – целенаправленное, планомерное, более или менее длительное изучение предметов или явлений окружающего мира. Педагог помогает детям овладевать деятельностью наблюдения: ставит перед ними познавательную задачу, обучает различным способам обследования объектов, помогает выделить в соответствии с поставленными задачами характерные, существенные признаки. При организации наблюдений соблюдаются ряд условий: для наблюдения выбирается такое место и такие моменты, которые позволяют детям увидеть наиболее характерные особенности наблюдаемого объекта; вопросы и указания должны привлекать внимание детей к разным признакам наблюдаемого объекта. Не следует отвлекать детей вопросами и рассказами, которые непосредственно не связаны с наблюдением, читать стихи или загадывать загадки. Во время наблюдения все внимание должно быть направлено на объект [44].

Показ предметов является одним из распространенных приемов обучения: дети рассматривают шахматные фигуры, шахматную доску. Педагог показывает предмет так, чтобы всем было хорошо видно, четко и кратко рассказывает о нем.

Показ способа действия. При показе способа действия надо правильно выбрать место для демонстрации, удобно разместить детей, чтобы дети могли увидеть движение. Показ должен быть четким, точным.

Использование компьютеров, фильмов, других технических средств делает процесс обучения привлекательнее. При этом нельзя забывать о строгой дозировке, чтобы не навредить здоровью ребенка [44].

Наглядные методы тесно связаны со словом. Пояснения уточняют непосредственное восприятие детей. Постепенно слово начинает заменять показ: педагог рассказывает, как надо выполнять движение. Он постоянно пользуется приемом объяснения: в начале занятия объясняет содержание занятия, в ходе работы в случае необходимости прибегает к нему повторно. Роль объяснения усиливается в связи с тем, что по мере взросления детей большее внимание уделяется усвоению знаний, в которых отражены связи и зависимости между явлениями. Эти занятия достаточно сложны, и воспитатель постепенно подводит детей к ним, разъясняя материал [44].

Большое место в работе с детьми занимает чтение художественной литературы и художественное рассказывание. Детям читают или рассказывают сказки, стихи, рассказы для того, чтобы познакомить с новыми знаниями, вызвать эмоциональное отношение к событию.

В процессе обучения по всем разделам программы используется беседа: с помощью заранее продуманных вопросов педагог активизирует детей, выявляет имеющиеся знания у детей, исправляет и уточняет их, сообщает новые сведения, учит простым рассуждениям. Обмен мнениями создает благоприятные условия для усвоения детьми новых знаний, развития их мышления и познавательных интересов.

Вопросы должны быть понятны детям, ставить их следует так, чтобы они требовали не только простого припоминания, но и размышления. При правильной постановке вопросов у детей появляется необходимость давать на них полные ответы, а иногда и строить ответы в виде короткого рассказа из двух – трех предложений. Вопросы, требующие односложных ответов, не только не заставляют детей думать, но и подчас ведут к угадыванию нужного ответа.

Усвоение знаний происходит в практической деятельности, поэтому в обучении дошкольников важное место занимают практические методы, предполагающие постановку конкретной задачи перед детьми и упражнение в ее выполнении. Это может быть выполнение по готовому образцу (что надо сделать) или по указанию (как надо сделать). Практическая деятельность должна занимать большее место, чем объяснение и показ. На объяснение расходуется не более 1/5 всего времени, отведенного на занятие, поэтому объяснение должно быть четким, кратким, понятным и определенным.

В процессе выполнения дошкольниками задания следует учить их сопоставлять полученный результат с заданным и исправлять замеченные несоответствия. Это способствует развитию самоконтроля – важного элемента учебной деятельности.

Игровые методы и приемы, используемые в обучении детей дошкольного возраста, повышают интерес к содержанию обучения, обеспечивают связь познавательной деятельности с характерной для малышей игровой. Это дидактические, подвижные игры, игры – драматизации, игровые эпизодические приемы (загадки, игровые действия в промежутках между выполнением учебных заданий).

Дидактическая игра в младшей группе может заменить основную часть занятия. Игра является частью занятия и проводится для закрепления знаний и умений и создания эмоционального настроения.

Занятия в детском саду имеют большое значение для подготовки детей к обучению в школе. Дети овладевают навыками учебной деятельности, становятся более собранными, организованными. У них развивается устойчивое внимание, сосредоточенность, способность к волевым усилиям. При систематическом обучении формируется познавательный интерес[44].

Обучение детей в коллективе имеет определенные преимущества: в совместной работе они активно влияют друг на друга, имеют возможность проявлять инициативу, смекалку. Когда перед детьми ставится задача, решение которой требует совместных усилий, возникает стремление помочь друг другу.

Обучение на занятиях требует от детей значительного умственного и физического усилия, так как связано с активной деятельностью ребенка, продолжительным произвольным вниманием, стремлением достигнуть результатов. Учитывая это, следует проявлять большую осторожность при установлении учебной нагрузки, продолжительности занятий, определения их места в режиме дня, частоту и регулярность занятий по разным разделам программы [44].

Наиболее целесообразно проводить занятия в первой половине дня: в это время дети легче переносят умственную нагрузку, обеспечено хорошее освещение. С учетом периодов наиболее высокой работоспособности составляется сетка занятий на неделю. Так, на вторник, среду и четверг, когда уровень работоспособности более высокий, включают занятия, требующие активной мыслительной деятельности: обучение грамматике, математике, шахматы. В расписании эти занятия обычно ставят первыми [44].

Собрав детей, педагог проверяет их готовность к занятию: внешний вид, правильность посадки, собранность внимания.

В основной части занятия детям сообщаются новые знания, изучается новый материал, делается установка на выполнение задания, организуется помощь тем, кто затрудняется.

Педагог подводит итог занятия: анализирует вместе с детьми выполнение работы, напоминает, что узнали дети на занятии, оценивает участие детей в нем, иногда говорит, чем будут заниматься на следующем занятии.

Занятия проводятся по подгруппам. Продолжительность занятий зависит от возраста детей: в старшей группе – 30-35 мин [11].

Педагог должен добиваться, чтобы каждый ребенок активно участвовал в занятии. Постепенно требования к организации, к поведению детей усложняются. Дети усваивают правила поведения на занятиях: сидят прямо, не отвлекаются, внимательно слушают педагога, отвечают только по просьбе педагога.

В воспитательном отношении важно, чтобы выполнение правил поведения на занятиях стало привычкой. Привычка к выполнению правил поведения на занятиях имеет большое значение для подготовки детей к школе и является составной частью эмоционально-этической и волевой готовности к школьному обучению [44].

1.4 Анализ существующих методик начального обучения детей шахматам

Вопросы обучения шахматной игре волновали еще многих известных шахматистов прошлого. Эм. Ласкер одним из первых обратил внимание на проблему обучения шахматам. Он считал, что обучение шахматной игре должно воспитывать способность самостоятельно мыслить. Х.Р. Капабланка предложил программу обучения игре и отмечал, что начинать изучать шахматы необходимо с эндшпиля [30]. Однако, классические труды Эм. Ласкера и Х.Р. Капабланки адресованы взрослым, насыщены глубокими философскими рассуждениями, которые дети не в состоянии понять. Таким образом, первые шахматные учебные пособия носили характер отдельных советов по совершенствованию техники игры шахматистов разной квалификации.

В настоящее время разработка программ и методик по шахматам осуществляется в соответствии с педагогическими принципами, определяется продолжительность и периодичность обучения, учитываются возраст, степень подготовки учащихся [15].

Е.Н. Кучумова разработала методику обучения юных шахматистов 7 – 8 лет на основе идей развивающего обучения. Методика направлена на овладение способами рефлексивной деятельности и имеет цель повышения эффективности и качества подготовки юных спортсменов - шахматистов. Центральным понятием, которое необходимо сформировать у обучающихся (по мнению автора), является «оценка позиции» [34].

В.Г. Гришин разработал методические рекомендации по обучению шахматам в детском саду детей 4 – 6 лет. Обучение ведется в развлекательной форме с использованием сказок, красочных картинок. Понятие шаха и мата раскрывается к концу обучения[18, 19].

В. Барский составил обучающий учебник шахмат для младших школьников, в котором после изучения шахматной доски, первая фигура, с которой знакомятся дети - пешка. Простой и понятный язык изложения, большое количество красочных картинок делают учебник доступным и для старшего дошкольного возраста. Однако в книге отсутствуют стихи, сказки [4].

Оригинальную методику обучения шахматам детей 5 – 8 лет разработал И.Г. Сухин. Автор является сторонником развивающего направления в обучении шахматам. Он предлагает использовать в учебном процессе задания на фрагментах шахматной доски, нестандартные дидактические игры, инсценировку авторских дидактических сказок («котята-хвастунишки», «шахматная беседка» и т.д.), детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры (по два занятия для каждой фигуры), преимущественное использование в учебном процессе игровых положений с ограниченным количеством фигур, неспешный подвод к шахматному термину «мат» и др. На первом году обучения при объяснении шахматного материала не используется шахматная нотация. Обучение, особенно на начальных этапах, ведется в развлекательной форме и насыщено сказочными не шахматными персонажами. И.Г. Сухиным рекомендуется последовательность уроков, в которой игра с полным комплектом фигур предусмотрена лишь с 29-го занятия [57, 58]. Таким образом, методика является интересной, включает в себя развивающие задания, но познавательные возможности детей старшего дошкольного возраста в ней занижены [15].

Так же к настоящему времени написано значительное количество учебников начального обучения и совершенствования в шахматной игре – Дорофеевой, Огневой, Меркуловой, которые не оформлены как методики обучения. В целом данные работы являются интересными, используются тренерами в своей работе

Глава II Задачи, методы и организация исследования

2.1. Задачи исследования

Исходя из цели гипотезы исследования были сформулированы следующие задачи:

1. Провести анализ научно-методической литературы по исследуемой проблеме начального обучения шахматам детей дошкольного возраста.

2. Разработать методические рекомендации начального обучения детей 5 – 6 лет.

3. Реализовать разработанные методические рекомендации в учебно-воспитательном процессе с детьми 5 – 6 лет.

4. Проверить эффективность разработанных методических рекомендаций.

2.2 Методы исследования

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования:

1 Теоретический анализ литературы

2 Педагогический эксперимент

3 Педагогические наблюдения

4 Тестирование объема оперативной памяти

5 Предметно ориентированное тестирование

6 Методы статистической обработки данных

2.2.1 Теоретический анализ литературы по исследуемой проблеме

В ходе исследования были изучены и проанализированы научные статьи, монографии, методические разработки, связанные с тематикой дипломной работы - всего 63 источника. Был проведен обзор и обобщение литературы по теории и методике шахмат.

Аналитический подход к изучению и обобщению литературы позволил утвердиться в актуальности исследования и определить его основные направления.

2.2.2 Педагогический эксперимент

С целью решения задач исследования был проведен эксперимент. Эксперимент проводился в три этапа. На первом этапе проведена диагностика объема оперативной памяти у дошкольников. На втором этапе был проведен основной формирующий эксперимент. Группа детей, обучаемая по экспериментальной методике начального обучения шахматной игре являлась экспериментальной; а группа, которая обучалась по методике И.Г. Сухина - являлась контрольной. В эксперименте принимало участие 20 дошкольников в возрасте 5 – 6 лет. На третьем этапе проведено предметно-ориентированное тестирование, а так же тестирование уровня развития оперативной памяти. В ходе эксперимента сравнивались результаты, полученные в контрольной и экспериментальной группе.

2.2.3 Педагогические наблюдения

В ходе эксперимента мы избрали принятую технику наблюдения: а именно, объектом наблюдения были группы детей старшего дошкольного возраста: контрольная и экспериментальная. Целью и задачей наблюдения было выявление отличительных особенностей в поведении учеников двух групп. Наблюдения проводились в условиях занятий по начальному обучению шахматной игре. Предметом наблюдения были вербальные акты поведения – вопросы, замечания, реплики, сообщения, просьбы и т.п.; и невербальные – движения, жесты, мимика и т.п. Особое внимание уделялось заинтересованности и наличию признаков утомляемости детей.

2.2.4 Тестирование объема оперативной памяти

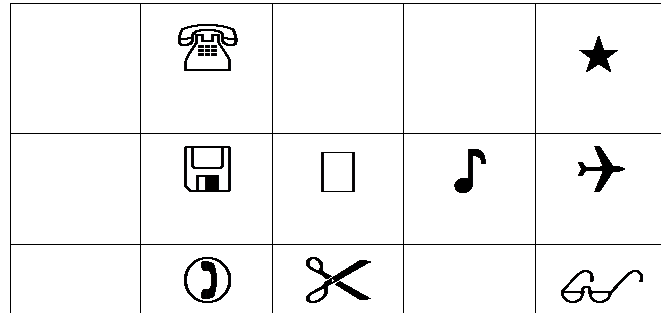

Была поставлена задача количественно измерить объем оперативной памяти на образном материале. Для этого были подготовлены две карточки размерами 7х12 см с 15 картинками из психодиагностических методик (предметы (рисунок 1) и геометрические фигуры (рисунок 2) ) на каждой из них.

Одна карточка использовалась в предварительном эксперименте, вторая после проведения начального обучения шахматной игре. Исследование проводили групповым методом. Карточки предоставлялись на 30 секунд, потом в течение 4-5 минут детям необходимо было воспроизвести на отдельных листах все, что они запомнили. Хотелось бы отметить, что в эксперименте не предоставлялся шахматный материал, чтобы не было «эффекта натаскивания». Для оценки результатов эксперимента использовалось количество воспроизведенных элементов ряда в абсолютных числах.

Рисунок 1 – предметы

Рисунок 2 – геометрические фигуры

2.2.5 Предметно ориентированное тестирование

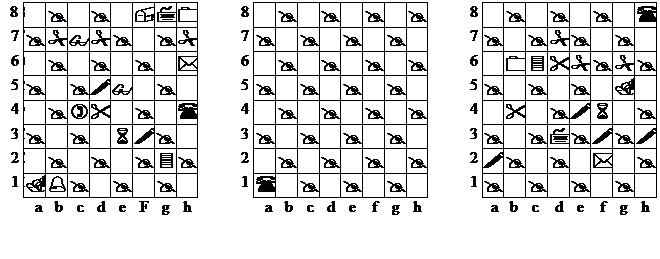

В заключительной стадии эксперимента было проведено предметно-ориентированное тестирование для оценки качества усвоения учащимися экспериментальной и контрольной групп учебной программы (декларативные и процедурные знания) [61]. Для этого был подготовлен тест из 6 вопросов. Содержание теста представлено ниже:

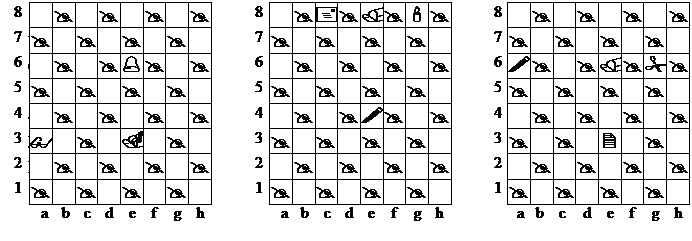

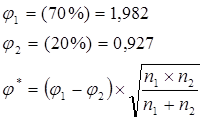

Рисунок 3: Мат в один ход, ход белых. Нарисуйте ход стрелкой.

Рисунок 4: Доберитесь конем до поля h8 за минимальное число ходов

Рисунок 5: Обведите кружком фигуру, стоящую на поле F4

Рисунок 6: Найти и обвести на доске всех чернопольных слонов

Рисунок 7: Нарисуйте стрелку, как должны пойти белые, чтобы получился пат

Рисунок

8: Нарисуйте стрелками куда должны переместиться король и ладья, если белые

хотят сделать длинную рокировку.

Рисунок

8: Нарисуйте стрелками куда должны переместиться король и ладья, если белые

хотят сделать длинную рокировку.

Рисунок 3 Рисунок 4 Рисунок 5

|

|

|

8 |

8 |

|

@ |

+ |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

5 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

|

8 |

/ |

@ |

|

8 |

|

@ |

|

0 |

|

|

|

|

7 |

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

) |

@ |

|

|

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

7 |

$ |

# |

$ |

|

@ |

# |

$ |

# |

|

|

|

|

6 |

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

, |

|

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

6 |

|

@ |

' |

@ |

|

( |

|

@ |

|

|

|

|

5 |

5 |

* |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

5 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

5 |

@ |

|

, |

|

$ |

|

* |

|

|

|

|

|

4 |

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

4 |

|

@ |

|

@ |

! |

@ |

+ |

@ |

|

|

|

|

3 |

3 |

@ |

|

@ |

+ |

@ |

|

@ |

|

|

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

3 |

@ |

|

& |

|

@ |

% |

@ |

|

|

|

|

|

2 |

2 |

|

, |

|

@ |

|

* |

|

@ |

|

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

2 |

! |

" |

! |

@ |

) |

" |

! |

" |

|

|

|

|

1 |

1 |

@ |

|

@ |

) |

@ |

|

@ |

|

|

1 |

. |

|

@ |

|

@ |

|

. |

|

|

1 |

. |

|

@ |

|

6 |

|

@ |

- |

|

|

|

|

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

Рисунок 6 Рисунок 7 Рисунок 8

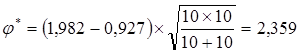

2.2.6 Методы статистической обработки данных

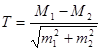

Полученные в процессе экспериментальных исследований данные обрабатывались с помощью методов математической статистики. А именно, были подвергнуты обработке с помощью t - критерия Стьюдента (определение уровня развития оперативной памяти) и с помощью многофункционального критерия Ч. Фишера (предметно-ориентированное тестирование). Критерий Стьюдента проверяет гипотезу о равенстве выборочных средних по формуле:

Многофункциональный критерий Ч. Фишера построен на сопоставлении долей, выраженных в долях единицы или в процентах, и предназначен для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости интересующего исследователя эффекта.

Для статистической обработки экспериментальных данных также использовалась компьютерная программа Excel.

2.3 Организация исследования

Исследование проводилось на базе ДОУ №57 «Ручеек» г. Рыбинска, Ярославской области, на контингенте детей старшего дошкольного возраста.

Экспериментальная группа – 10 человек, контрольная группа – 10 человек.

Исследование проводилось в 3 этапа:

1 этап (сентябрь 2014г) – констатирующий. На данном этапе определена область исследования и предварительно сформулированы гипотеза, цель, задачи, программа, методы исследования. Проведен анализ общей и специальной литературы по данной проблематике. Проведено исследование уровня развития оперативной памяти дошкольников.

2 этап (сентябрь – декабрь 2014г.) – формирующий. Проведен педагогический эксперимент. Проведено тестирование знаний – декларативных и процедурных, тестирование уровня развития оперативной памяти.

3 этап (январь 2014г – март 2015г.) – контрольный. На заключительном этапе работы осуществлен анализ всех результатов тестирования. На основании этого сделаны выводы и практические рекомендации, а также скорректирован и написан окончательный вариант дипломной работы.

Глава III Результаты экспериментальных исследований

3.1 Методические рекомендации по начальному обучению шахматной игре детей 5-6 лет.

У дошкольника имеются возрастные предпосылки для развития способностей. Это дает основание изменять и усложнять содержание обучения, варьировать соотношение игровых, словесных, наглядных и практических методов воспитания и обучения, использовать все возможности, которые имеются в дошкольном детстве, для разностороннего воспитания ребенка, учитывая индивидуальные особенности каждого. В жизни встречаются разнообразно одаренные дети. Воспитание должно как можно раньше выявить способности и формировать определенные склонности, чтобы своевременно сложились интересы и увлеченность данным видом деятельности. Главная ответственность взрослых за судьбу детей выражается разумным, педагогически целесообразным влиянием на них, содействующим разностороннему и полному раскрытию возможностей каждого. Важно не задержать этот процесс заниженной, либо завышенной сложностью задач, выдвигаемых перед ребенком, излишней торопливостью или отставанием в предъявлении требований без учета его запросов и способностей.

Основная форма обучения дошкольника – занятие – отличается от школьного урока продолжительностью, структурой, уровнем требований, предъявляемых к детям.

Усвоение учебного материала происходит главным образом в процессе активных действий: практические манипуляции с предметами, разнообразные игры, рисование, конструирование и т.д.

Знания и умения, усвоенные детьми, должны постоянно использоваться в других видах деятельности. Применение полученных знаний свидетельствует о том, что дети усвоили их.

В дошкольном возрасте, особенно в младшем, велика роль игровой мотивации в обучении детей. Основной метод обучения малышей шахматам – игра. Процесс обучения должен быть обличен в форму увлекательной и доступной игры. Формы, методы, приемы постоянно разнообразятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Занятия представлены в определенной последовательности. Выбор тем не случаен. Начинать занятия необходимо с изучения доски, а затем переходить к фигурам. Наиболее простой для усвоения детьми является ладья – самая прямолинейная фигура. Далее идет самая важная шахматная фигура – Король. Научившись ходить этими фигурами, дети узнают, что такое ШАХ, МАТ. Осваивают первые тактические приемы: Двойной удар, Связка. С этого момента дети постоянно решают задачи в один ход на двойной удар, мат. Изучив, как ходят все фигуры, дети одновременно решат более 150 задач. Переходя к игре, это позволит им видеть цель – поставить мат противнику.

На первых порах не следует предлагать детям играть сразу всеми фигурами. Начиная с малого количества фигур, воспитатель приучает детей видеть поле, распределять внимание по всей доске. Постепенно количество знакомых и изученных фигур увеличивается до полного комплекта, и только тогда юные игроки приступают к игре всеми фигурами, разучивают их взаимодействие.

Дошкольное обучение является изустным, докнижным. Ребенок приобретает знания и умения непосредственно от взрослого; это предъявляет большие требования к речи педагога как по содержанию, так и по форме. Так как обучение основывается на показе взрослыми способов действия, воспитатель должен уметь хорошо рисовать, конструировать, говорить, петь и т.д. В начале обучения преобладающим способом сообщения новых знаний должен быть рассказ, сказка или объяснение взрослого с показом на шахматной доске. Объяснение должно быть простым и кратким. Необходимо использовать разные сказки на каждую новую тему. Это позволит создать ассоциации «сказка – прием в шахматах», а так же позволит ребенку не чувствовать себя отставшим и не понимающим, о чем говорят на занятии, если он пропустил предыдущее занятие.

По мере овладения основами игры, ребенку предоставляется возможность чаще играть. Наблюдая за игрой, взрослые сосредотачивают свое внимание лишь на характерных ошибках, показывая и разбирая их на шахматной доске.

Материал в конспектах изложен так, что объяснению отводится 1/5 всего времени занятия. Далее идет закрепление, осмысление нового материала с помощью решения задач и игр. Тем самым дети вовлекаются и активно участвуют в учебном процессе. Педагог лишь направляет их мысль и корректирует где необходимо.

Для поддержания интереса у детей, необходимо разнообразить проведение занятий. Проводить эстафеты с элементами шахмат, подвижные игры на свежем воздухе, конкурс рисунков на шахматную тематику и т.п. Можно ввести в процесс обучения поощрение детей: вручение бумажных шахматных фигур, медалей из открыток или наклейки.

С учетом вышеизложенных методических рекомендаций были разработаны конспекты занятий по начальному обучению шахматам детей 5-6 лет, реализованные на практике в экспериментальной группе. В контрольной группе дети обучались по методике И.Г. Сухина. В таблице 1 представлены различия между экспериментальной методикой и методикой И.Г. Сухина.

Таблица 1 - Сравнение особенностей экспериментальной методики и методики И.Г. Сухина

|

Экспериментальная методика |

Методика И.Г. Сухина |

|

На каждом занятии рассказываются разные небольшие сказки, стихи, загадки |

На протяжении всех занятий используется одна история про приключения главных героев по стране шахмат |

|

Систематически практикуются соревновательные игры |

Отсутствие соревнований на занятиях |

|

Использование в обучении детей всей шахматной доски |

Использование в обучении детей фрагментов шахматной доски |

|

На раннем этапе обучения раскрывается понятие шаха и мата, цели игры |

Понятие шаха и мата разбирается ближе к концу обучения. Длительный доматовый период обучения. |

|

При объяснении шахматного материала используется шахматная нотация |

При объяснении шахматного материала не используется шахматная нотация |

3.2 Содержание обучающих занятий шахматами с детьми 5 – 6 лет

Занятие №1: Знакомство с шахматами. Легенда о происхождении шахмат.

Цель занятия: Познакомиться с детьми, заинтересовать их шахматами.

Кто ты – Петя, Ваня, Толя,

говорун или тихоня,

непоседа – озорник

или лучший ученик,

дрессируешь ли собаку,

затеваешь с братом драку,

любишь спорт или кино –

это в общем все равно.

Дело-то сейчас не в том,

дело-то сейчас в другом –

хочешь, в новый мир – игру

дверь тебе я отопру?

Что с собой нам взять? Желанье

И терпения чуть-чуть.

Шахматы – игры названье,

В шахматы мы держим путь!

В мире есть знаменитые игры. К ним относятся: футбол, хоккей и тихая игра – шахматы. Футболу чуть больше 100 лет. Хоккею чуть меньше 100 лет. Шахматам почти 2 тыс. лет.

Как же появились шахматы?

Давным-давно в стране Индии жил король – ШАХ. И была у него жена. Жили они счастливо. Но шах очень любил приключения и войны. Подолгу он пропадал в походах. А жена оставалась дома одна. Позвала она мудреца, рассказала ему о своей беде и попросила придумать, как удержать шаха дома. Пообещал мудрец помочь и придумал игру. Пришел он к шаху, положил перед ним доску всю в черных и белых квадратах.

- Это поле боя, - сказал мудрец.

Потом достал две армии деревянных фигур – одну белую, другую – черную.

- Шах, вот две армии. Научись побеждать в игрушечном бою, а уж потом можно и в поход собираться – сказал мудрец.

Он рассказал шаху, как ходят фигуры. Стал шах играть, и так ему понравилась эта игра, что решил он больше не воевать, приглашал соседей – шахов поиграть с ним в шахматы.

Занятие №2: Волшебная доска. Горизонтали и вертикали.

Цель занятия: Знакомство с шахматной доской, горизонталями и вертикалями.

Жили в индии два шаха – короля. Как-то на границе между их владений выросло красивое дерево. Заспорили шахи, чье оно. Один говорит: «Мое!» Второй: «Нет, мое!» Да так разругались, что началась между ними война. Долго воевали шахи, много людей на этой войне полегло. Дерево давно в огне погибло. Но помирится, шахи не хотели. Пришел как-то к шахам мудрец и сказал: «Есть у меня одна игра, да только играть в нее можно лишь вдвоем». И показал свою игру.

Как называется эта игра? Шахматы! Одному шаху он дал белые фигуры, другому – черные и сказал: «Если возникнет спор, то решить его можно не на войне, а в шахматном сражении». Стали шахи играть в шахматы, и очень понравилась им эта игра.

Шахматная доска состоит из черных и белых квадратов – полей. Поля составляют линии. Линии, идущие справа налево, называются ГОРИЗОНТАЛИ. Всего их восемь и обозначаются они цифрами. Линии, идущие снизу вверх, называются ВЕРТИКАЛИ. Их тоже восемь. Обозначены они буквами: а(а), b(бэ), c(це), d(дэ), e(е), f(эф), g(жэ), h(аш).

Вопросы:

1. Рисунок из темных и светлых квадратов называют шахматным, почему?

2. Где вы встречали шахматный рисунок? /такси, плитка, пол в клетку и т.д./

3. Как называются линии, обозначенные буквами?

4. Сколько всего вертикалей, горизонталей?

5. На каком поле трава не растет?

Занятие №3: Волшебная доска. Где живет король.

Цель занятия: Научится находить поля по их названию.

Для того, что бы правильно положить доску, надо запомнить одно правило: белая клетка должна быть у правой руки. Чистая ложка во время еды, белая клетка у правой руки!

А теперь посмотрите на шахматную доску. Каждое поле на доске – это дом в большом городе. А горизонтали и вертикали – это улицы. У каждого дома есть адрес. Есть свой адрес у каждого поля на шахматной доске. Название улицы – это буква вертикали, на которой расположено поле. Номер дома – это номер горизонтали, на которой расположено поле.

Игра «Поставь фигуру»: называется адрес, надо поставить на это поле любую фигуру.

Игра «Где живет король?»: Ставится фигура на демонстрационную доску, надо назвать ее адрес. Сначала название улицы – буква, а затем номер дома – цифра

Занятие №4: Волшебная доска. Диагональ. Центр.

Цель занятия: Знакомство с понятиями – диагональ, центр.

Покажите любую горизонталь? Вертикаль?

Сколько полей в горизонтали? Вертикали?

На шахматной доске есть еще линии. Это цепочки полей одного цвета, уголок к уголку. Называются они ДИАГОНАЛИ.

Диагонали бывают белые, бывают черные. А какого цвета вертикали?

Отличаются диагонали и по длине. Диагональ из 8 полей называется БОЛЬШОЙ. Больших диагоналей две – белая и черная.

В самой короткой диагонали всего 2 поля.

Вопросы:

1. Назвать поле на большой черной диагонали.

2. Назвать поля самой маленькой белой диагонали.

3. Показать диагональ, соединяющую две фигуры.

Шахматная доска – это гора. Поля b2-b7-g7-g2-b2 равнина; c3-c6-f6-f3-c3 холм; d4, d5, e4, e5 вершина горы; a1-a8-h8-h1-a1 болото. Бой лучше вести на вершине горы, чем в болоте. Вершина горы в шахматах называется ЦЕНТРОМ.

Вопросы:

1. Назвать поля Центра

2. Показать диагональ, проходящую через центр.

3. Назвать горизонталь, проходящую через центр.

4. Назвать вертикаль, проходящую через центр.

Занятие №5: Шахматное войско. Знакомство с шахматными фигурами.

Цель занятия: Знакомство с шахматными фигурами, название фигур.

Давным-давно жил на свете богатый купец. Было у него два сына. Состарился купец, а кому из сыновей передать свое дело не знает. Больше всего на свете купец любил собирать диковинные вещи. Вот позвал он сыновей и сказал: «Стар я стал, тяжело мне вести хозяйство, решил я отдать все тому из вас, кто ровно через год сможет меня удивить».

Собрались сыновья в дорогу. Старший сын ленивый был. Пошел он на базар, купил там говорящего попугая, а весь год проспал на печи в соседней деревне у дальних родственников.

Младший сын объездил много стран, много чудес повидал.

В назначенный день оба брата пришли к отцу.

«Показывайте, что принесли?» - говорит купец.

Старший сын показал попугая. «Таких птиц я на своем веку много повидал», – сказал старик, - «А ты, Иван, чем меня порадуешь?»

Достал Иван из котомки дощечку, да не простую, всю в черно-белых квадратах и мешочек с фигурами.

«Фигурки как башенки называются ладьи», – объясняет Иван, - «Самые маленькие – пешки, фигурки, чуть больше пешки с острой шапкой – слоны. Коня не спутать ни с какой фигурой. Самая высокая фигура – король, главная фигура в войске, без короля игра прекращается. Чуть поменьше короля – ферзь, он как генерал в армии короля».

В мешочке оказалась целая армия белых фигур и точно такая же черная армия.

Эта игра называется - …

Никогда старик не слышал про такую игру. Отдал он младшему сыну все свое состояние, а сам стал играть в шахматы и соседей учить играть в эту игру. Так шахматы попали в Россию.

Игры:

1. Дети по очереди на ощупь определяют фигуры, называют их, вытаскивают из мешочка, показывают всем остальным.

2. Расставить фигуры в любом порядке на демонстрационной доске. Дети по очереди снимают фигуры и называют их.

3. Назвать какие фигуры начинаются на букву «К», «Ф», «Л», «С», «П».

4. Тренер называет фигуру и поле, куда ее надо поставить. Дети находят фигуру и выставляют ее на демонстрационной доске.

5. Рисуем шахматные фигуры.

Задание на дом: Нарисовать шахматные фигуры.

Занятие №6: Шахматное войско. Расстановка фигур на доске.

Цель занятия: Расстановка фигур в начальное положение.

На демонстрационной доске расставить шахматы под стихотворение:

Друг против друга два войска стоят.

Строгий порядок в отряде одном,

Точно такой же – в отряде другом.

В каждом отряде – ты сам погляди –

Оба угла занимают ладьи.

Рядом с ладьями кони видны,

Рядом с конями встали слоны.

Кто ж посредине? Ферзь с королем –

Самые главные в войске своем.

Чтобы не путать, какие поля

Тут для ферзя и для короля,

Нужно запомнить одну из примет:

Ферзь выбирает свой собственный цвет –

Белый на белом квадрате стоит,

Черному черный удачу сулит.

Есть свой квадрат у любого ферзя,

Путать ферзей с королями нельзя!

А перед всеми – ладьей и конем,

Перед слоном, королем и ферзем –

Пешки – малышки стали стеной,

Им начинать этот сказочный бой.

Дети расставляют шахматы по двое: одни белые фигуры, другие – черные. Тренер следит за правильной расстановкой.

Игры:

1. «ДА», «НЕТ». Взять две фигуры. Стоят ли они рядом в начальном положении? Ферзь и конь, слон и король и т.д.

2. «Где живет король»? Взять любую фигуру, надо назвать адрес, где живет фигура до начала игры.

Домашние задание: Нарисовать фигуры в начальном положении.

Занятие №7: Веселые старты.

Цель занятия: Закрепление пройденного материала с помощью подвижных игр.

Группа делится на две команды. Каждая команда выбирает себе название. Соревнования проходят в виде эстафет в несколько этапов.

1. этап: Для каждой команды на столике лежат магнитные шахматные фигуры. Каждый участник должен взять фигуру, добежать до магнитной доски и поставить фигуру на ее место. После этого он бежит, передает эстафету и встает последним. Так продолжается до тех пор, пока не расставят все фигуры. Команда, справившаяся первой, получает 1 очко (звездочку, фигурку и т.п.) Одна команда расставляет фигуры по вертикалям от «а» до «d», другая – от «е» до «h».

2. Этап: Для каждой команды на столике стоит коробка с шахматами с небольшим отверстием в крышке. Каждый участник подбегает к столику, достает фигуру, называет ее и переносит на другой стол. Затем бежит и передает эстафету следующему участнику. Команда, справившаяся первой, получает 1 очко

3. Этап: На демонстрационной доске расставлены в произвольном порядке шахматные фигуры. Каждый участник подбегает к доске, снимает фигуру, называет поле, на котором стояла фигура, затем бежит и передает эстафету. Одна команда снимает белые фигуры, другая – черные. Команда, справившаяся первой, получает 1 очко

В эстафете можно использовать обручи, кегли, скакалки и другой спортивный инвентарь. Например: добежать до столика с фигурами, оббегая кегли или прыгая из обруча в обруч.

Занятие №8: Ладья. Ход ладьей, взятие ладьей.

Цель занятия: Знакомство с фигурой – Ладья. Ход и взятие ладьей.

Собрались все жители на площади и стали думать, как им врага одолеть. Решили они вокруг города построить стену, а по углам поставить башни дозорные. Решили и взялись за дело. Народ в этом городе был мастер на всякие выдумки. Построили они стену и башни, да башни не простые, на колесах. Стоят они, – будто к стене приросли, а на них дозорные на все четыре стороны глядят. А как враг пойдет, так башни на него и поедут. С них стрелы да снаряды летят. Кого стрелой поразит, кого башней задавит. Испугался враг и бежал куда глаза глядят, и больше на этот город не нападал.

Башни встали на свое место по углам. В народе их прозвали «Ладьями», потому что двигались они по прямой линии, красиво, как корабль по реке.

В шахматном королевстве ладьи стоят по углам доски. Ходит ладья только прямо, по вертикалям и горизонталям. Может пойти на одно поле, а может через всю доску от края до края. Может пойти вперед, потом вернуться назад. Но вот перепрыгивать через другие фигуры ладья не может. Встать на одно поле со своей фигурой ладья тоже не может (Рисунок 9).

Зато ладья может «съесть» фигуру другого цвета, если эта фигура стоит на одной вертикале или горизонтали с ладьей. Тогда ладья встает на поле, где стояла эта фигура, а съеденная фигура снимается с доски (Рисунок 10).

|

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

7 |

@ |

|

@ |

# |

@ |

|

@ |

|

|

|

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

5 |

@ |

|

@ |

- |

@ |

|

" |

|

|

5 |

@ |

|

@ |

- |

@ |

|

( |

|

|

|

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

3 |

@ |

|

@ |

! |

@ |

|

@ |

|

|

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

1 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

1 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

|

Рисунок 9 – ходы ладьей |

|

|

Рисунок 10 – взятие ладьей |

|

||||||||||||||

Задание на дом: Показать на диаграмме, куда может пойти ладья. Отметить все возможные ходы крестиками. (Рисунок 11 – 16)

|

|

|

8 |

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

7 |

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

7 |

@ |

|

@ |

|

4 |

|

@ |

|

|

|

|

|

|

6 |

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

6 |

|

@ |

# |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

5 |

5 |

( |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

5 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

5 |

@ |

+ |

@ |

|

. |

|

@ |

|

|

|

|

|

|

4 |

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

3 |

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

3 |

@ |

|

. |

|

@ |

% |

@ |

|

|

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

|

2 |

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

2 |

|

@ |

|

@ |

! |

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

1 |

1 |

. |

|

@ |

|

4 |

|

@ |

|

|

1 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

1 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок

11 Рисунок 12

Рисунок 13

Рисунок

11 Рисунок 12

Рисунок 13

Рисунок 14 Рисунок 15 Рисунок 16

Занятие №9: Ладья. Нападение ладьей. Двойной удар.

Цель занятия: Закрепление хода ладьей. Нападение и двойной удар ладьей.

Ладья ходит по горизонтали и вертикали. Если на ее пути встречается фигура другого цвета, ладья может ее «съесть».

Может ладья напасть на фигуру противника. Для этого она должна встать на одну вертикаль или горизонталь с фигурой другого цвета (Рисунок 17).

Если ладья нападает сразу на две фигуры противника – это называется «двойной удар».

За один ход можно сходить только одной фигурой. Если ладья нападает на фигуру, она может уйти из-под удара. Если ладья нападает на две фигуры сразу, то уйти из-под удара может только одна фигура, а вторая погибает (Рисунок 18).

|

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

5 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

( |

|

|

5 |

@ |

+ |

@ |

- |

@ |

|

( |

|

|

|

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

3 |

@ |

|

@ |

- |

@ |

|

@ |

|

|

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

1 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

1 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

F |

g |

h |

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

|

Рисунок 17 |

|

|

Рисунок 18 |

|

||||||||||||||

Решаем задачи: Напасть на фигуру другого цвета, найти двойной удар (Рисунок 19 – 27)

|

|

|

8 |

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

|

@ |

|

@ |

- |

@ |

|

@ |

|

|

|

|

7 |

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

6 |

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

5 |

5 |

@ |

|

@ |

' |

@ |

|

@ |

|

|

5 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

5 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

4 |

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

4 |

- |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

4 |

|

@ |

# |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

3 |

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

2 |

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

1 |

1 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

- |

|

1 |

@ |

|

@ |

|

, |

|

@ |

|

|

1 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

Рисунок 19 Рисунок 20 Рисунок 21

|

|

|

8 |

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

7 |

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

! |

@ |

|

|

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

6 |

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

6 |

' |

@ |

|

@ |

|

@ |

# |

@ |

|

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

5 |

5 |

@ |

/ |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

5 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

5 |

@ |

+ |

@ |

|

@ |

|

@ |

' |

|

|

|

|

4 |

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

3 |

3 |

@ |

|

@ |

% |

@ |

|

@ |

|

|

3 |

@ |

|

@ |

|

. |

|

@ |

|

|

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

2 |

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

- |

@ |

|

|

|

|

1 |

1 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

1 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

1 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

Рисунок 22 Рисунок 23 Рисунок 24

|

|

|

8 |

8 |

|

@ |

- |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

7 |

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

7 |

@ |

|

, |

|

@ |

|

@ |

|

|

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

6 |

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

6 |

|

@ |

+ |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

5 |

5 |

@ |

|

@ |

|

@ |

+ |

( |

|

|

5 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

5 |

@ |

|

@ |

|

@ |

- |

@ |

|

|

|

|

|

4 |

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

4 |

- |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

3 |

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

2 |

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

2 |

|

@ |

+ |

( |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

1 |

1 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

1 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

1 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

Рисунок 25 Рисунок 26 Рисунок 27

Задание на дом: Показать на диаграмме, откуда можно напасть на фигуры черных, двойной удар – двойной стрелкой (Рисунок 28 – 36)

|

|

|

8 |

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

7 |

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

7 |

@ |

|

. |

|

@ |

|

@ |

|

|

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

6 |

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

6 |

|

* |

|

@ |

% |

@ |

|

@ |

|

|

|

|

5 |

5 |

@ |

# |

@ |

|

@ |

|

, |

|

|

5 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

5 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

4 |

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

3 |

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

# |

|

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

2 |

2 |

|

@ |

|

. |

|

@ |

|

@ |

|

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

, |

|

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

1 |

1 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

1 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

1 |

0 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

Рисунок 28 Рисунок 29 Рисунок 30

|

|

|

8 |

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

|

@ |

|

@ |

+ |

@ |

|

@ |

|

|

|

|

7 |

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

6 |

6 |

|

* |

|

@ |

% |

@ |

|

@ |

|

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

5 |

5 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

5 |

, |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

+ |

|

5 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

4 |

4 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

4 |

|

. |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

4 |

|

@ |

- |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

3 |

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

3 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

2 |

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

2 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

1 |

1 |

0 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

1 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

1 |

@ |

|

@ |

|

, |

|

@ |

|

|

|

|

|

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

|

Рисунок 31 Рисунок 32 Рисунок 33

|

|

|

8 |

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

|

@ |

|

. |

|

@ |

|

@ |

|

8 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

7 |

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

- |

|

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

7 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

6 |

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

6 |

|

@ |

|

@ |

# |

( |

|

@ |

|

6 |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

5 |

5 |

@ |

|

@ |

' |

@ |

|

@ |

|

|

5 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

5 |

@ |

|

@ |

|

@ |

|

@ |

|

|

|

|

|

4 |

4 |

|

@ |

|

@ |