Содержание

1 Сведения о предприятии

История предприятия

Выпускаемая продукция (оказываемые услуги)

2 Рабочего места практиканта

3. Специальная часть

4. Выводы и предложения практиканта о результатах и результативности

практики

5. Список использованных источников

1 Сведения о предприятии

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОКСТИМ"

История предприятия

Компания "ПЕТРОКСТИМ" зарегистрирована

30 октября 2002 года, регистратор — Инспекция МНС России по городу АРМАВИРУ

КРАСНОДАРСКОГО края. Полное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОКСТИМ". Компания находится по адресу: 352900,

КРАСНОДАРСКИЙ край, г. АРМАВИР, ул. КАРЛА МАРКСА, д. 64. Основным видом

деятельности является: "Производство земляных работ". Юридическое

лицо также зарегистрировано в таких категориях ОКВЭД как: "Оптовая

торговля водопроводным и отопительным оборудованием", "Оптовая

торговля прочими строительными материалами", "Производство

пластмассовых изделий, используемых в строительстве". Основная отрасль

компании: "Специализированные организации, осуществляющие монтажные

работы". Должность руководителя компании — директор.

Организационно-правовая форма (ОПФ) — общества с ограниченной ответственностью.

Тип собственности — частная собственность

Малярные работы

Монтаж металлических строительных конструкций

Проектирование, промышленный дизайн производственных помещений

Каменные работы

Фундаменты, водяные скважины - строительство

Прочие отделочные и завершающие работы

Штукатурные работы

Бетонные и

железобетонные работы

2 Рабочее место практиканта

Ручной инструмент (отвёртки, кусачки, и инструменты для зачистки проводов, плоскогубцы, увеличительные стёкла и т. д.).

Выполнить электромонтаж, провести ряд испытаний и измерений электрических параметров электропроводки, а также и ремонт электрооборудования - не возможно осуществить без стандартного набора инструмента.

Существует большое количество и разнообразие инструмента, как по виду, так и по назначению. И все Вы знаете, что каждая отдельная выполняемая работа по электрике требует к себе определенного набора инструмента. Но в данной статье я хотел бы поделиться с Вами своим перечнем инструмента. По некоторым отдельным экземплярам я написал отдельные подробные статьи, поэтому не стесняйтесь переходить по ссылочкам.

Также хочу Вам напомнить, что помимо инструментов промышленного образца, у каждого себя уважающего электрика имеется ряд самодельных простейших приспособлений.

3. Специальная часть

Разметка трассы наружного контура заземления. Подключение контура заземления к водно-распределительному устройству.. Сдача наружного контура заземления.

Основная рабочая функция заземляющих устройств заключается в обеспечении достаточной для срабатывания релейной защиты проводимости цепи замыкания находящихся под рабочим напряжением частей электроустановки на заземленный корпус или землю.

Поэтому важнейшей электрической характеристикой заземляющего устройства является проводимость заземляющего устройства Gзy или обратная ей величина Rзу - сопротивление заземляющего устройства, равное Rзу = Rз + Rзп, где Rз - сопротивление растеканию тока с заземлителя в землю (сопротивление заземлителя), Rзп - сопротивление заземляющих проводников.

Сопротивление растеканию тока с заземлителя в землю формируется всей зоной растекания тока - объемом земли, начиная от поверхности заземлителя, электрический потенциал φ которого при прохождении тока Iз в землю равен φз, и до зоны, в которой φ практически равен нулю (зона нулевого потенциала).

В соответствии с законом Ома сопротивление заземлителя равняется отношению потенциала узлах в месте ввода тока в заземлитель к току Iз, выходящему из заземлителя в землю Rз = φзмах/Iз

Заметим, что потенциал φзмах численно равен напряжению на заземлителе Uз. Поэтому обычно формулу записывают в виде Rз = Uз/Iз

Электрозащитная функция заземляющего устройства состоит в ограничении до допустимых пределов напряжения, под которое может попасть человек, прикоснувшийся к заземленному корпусу электроустановки (к металлическим конструктивным частям электроустановки, нормально не находящимся под напряжением), во время замыкания фазы на корпус или землю.

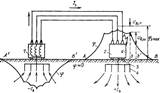

Рассмотрим схему замыкания на корпус в электрической сети выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью (с большими токами замыкания на землю, рис. 1). Электрическая цепь включает фазу питающего трансформатора, провод линии электропередачи, корпус питаемого трансформатора, его заземляющее устройство, землю, заземляющее устройство питающего трансформатора.

Распределение потенциала φ на поверхности земли в зоне растекания тока соответствует условно принятому положительному направлению для тока Iз, выходящего в землю с заземляющего устройства питаемого трансформатора. Потенциал земли имеет наибольшее положительное значение φмах в точке, лежащей над одним из центральных электродов заземлителя.

Схема замыкания на корпус в сети напряжением выше 1 кВ с эффективным заземлением нейтрали: 1 - питающий трансформатор; 2 - электроприемник; 3 - заземляющий проводник; 4 - заземлитель; А - В и А' - В' - зоны растекания тока; a, b - точки возможного одновременного прикосновения человека к заземленному корпусу и земле; b, b' - точки в зоне растекания тока, на которые человек может одновременно наступить

По мере удаления от заземлителя потенциал в земле сравнительно быстро убывает, и на расстоянии, примерно равном 20 большим диагоналям контура заземляющего устройства, он становится меньше 2 % потенциала заземлителя φмах. При таком удалении от заземлителя потенциал обычно считают равным нулю.

Аналогично потенциал изменяется и вблизи заземляющего устройства питающего трансформатора. Однако в связи с принятым направлением тока его потенциал рассматривают как отрицательный.

Имеются две основные опасные ситуации, в которых находящийся в зоне растекания тока человек может попасть под напряжение. Первая ситуация - человек стоит на земле в трансформаторных подстанциях, распределительных и других устройствах и касается металлических заземленных частей электроустановки.

Действительно, абсолютные значения потенциалов точек поверхности земли в зоне растекания тока, в том числе и φмах, всегда меньше, чем у заземленных металлических частей электроустановки, потенциал которых, если пренебречь падением напряжения в горизонтальных электродах сложного заземлителя, равен φзмах.

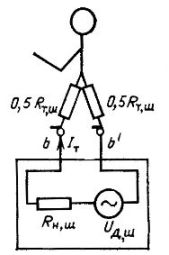

Поэтому, когда человек стоит в зоне растекания тока, например в точке b (рис. 1), и не прикасается к заземленному корпусу электроустановки, то между корпусом (точка а на рис. 1) и точкой b действует так называемое напряжение до прикосновенияUдп, которое можно рассматривать как напряжение холостого хода активного двухполюсника с некоторым внутренним сопротивлением (рис. 2), численно равным сопротивлению растеканию тока с двух ног человека в землю Rнп.

К определению Uп: а и b - точки по рисунку 1, к которым прикасается человек рукой (ладонью) и ногой (подошвой)

Если человек, стоя в точке b„ прикасается к точке а, то он попадает под напряжение прикосновения Uп, равное по закону Ома произведению тока Iт, проходящего но его телу, на сопротивление его тела Rт: Uп = Iт х Rт.

Ток Iт равен отношению Uдп к сумме сопротивлений Rт и Rнп: Iт = Uдп/(Rт+Rнп), Uп = (Uдпх Rт)/(Rт + Rнп)

Значение Rт/(Rт + Rнп) обычно обозначают буквой βп. Тогда Uп = Uдп х βп. Заметим, что βп всегда меньше единицы и, следовательно, Uп меньше Uдп.

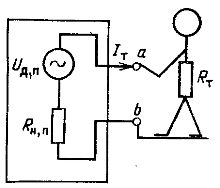

Вторая опасная ситуация связана с тем, что в зоне растекания тока человек обычно стоит или идет так, что его ноги находятся в точках с различными потенциалами, например в точках b и b' на рис. 1. Для характеристики второй опасной ситуации введем понятия напряжений до шага и напряжения шага.

К определению Uш: b, b' - точки по рис., на которых стоит человек.

Напряжение до шагаUдш - разность потенциалов между двумя точками земли в зоне растекания тока, на которые человек может одновременно наступить.

По аналогии с первой опасной ситуацией значение Uдш можно трактовать как напряжение холостого хода активного двухполюсника с некоторым внутренним сопротивлением (рис. 3). Когда человек наступает на точки, между которыми действовало Uдш, в цепь двухполюсника оказывается включенным сопротивление тела человека Rтш по пути «нога - нога».

Внутренним сопротивлением активного двухполюсника в этом случае является сопротивление растеканию тока при шаге Rтш, которое упрощенно можно представить как сумму двух одинаковых сопротивлений растеканию тока в землю с каждой ноги человека.

Напряжение шага определяется следующим образом: Uш = Iт х Rтш.

Понятия напряжений прикосновения и шага относят и к животным. В этом случае под напряжением прикосновения понимают разность потенциалов между носовым зеркалом или шеей и ногами, а под напряжением шага - между передними и задними ногами.

Основными характеристиками, по которым можно установить рабочие и электрозащитные качества заземляющих устройств, являются сопротивление заземлителя (Rз), напряжение прикосновения (Uп) и напряжение шага (Uш), найденные в расчетном сезоне при расчетном значении тока Iз.

Значения Uп и Uш зависят от коэффициентов характера поля тока, выходящего с ног человека в землю, и сопротивления тела человека, являющегося функцией тока, проходящего по его телу и сопротивления Rз. Следовательно, чтобы рассчитать сопротивление заземляющего устройства и напряжения прикосновения и шага, необходимо уметь рассчитывать электрические поля токов, выходящих из заземлителей в землю.

Прозвонка кабелей

Для правильного подключения кабелей к контактам электрических машин, приборов и аппаратов проводят их прозвонку.

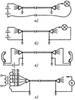

Простейшая прозвонка кабелей выполняется с помощью лампы и батарейки, т. е. жилы одного конца кабеля (на рисунке — левом) произвольно маркируют и к первой из них подключают провод от батарейки. Затем присоединяют к лампе проводник и им поочередно касаются жил на другом конце кабеля. Если при касании лампа загорается, значит это жила, к которой присоединен провод от батарейки.

Также прозвонку можно выполнить без проводника, соединяющего оба конца кабеля. Таков же принцип прозвонки с применением мегомметра, если он оказывается присоединенным к концам, принадлежащим одной и той же жиле, его стрелка показывает нуль.

Рассмотренные способы прозвонки удобны в том случае, если оба конца кабеля расположены недалеко друг от друга и ее может выполнить один человек. Если концы длинного отрезка кабеля находятся в разных помещениях здания или в разных зданиях, применяется наиболее универсальный способ прозвонки с помощью двух телефонных трубок.

Для этого телефонные и микрофонные капсюли в трубках соединяют последовательно, и в эту цепь включают сухой элемент или аккумулятор с напряжением 1—2 В. Этот способ удобен также тем, что монтеры могут согласовывать свои действия, переговариваясь по телефону.

На одном конце кабеля монтер присоединяет один проводник трубки к оболочке кабеля, а другой — к любой из его жил. На другом конце кабеля второй рабочий присоединяет один проводник трубки к оболочке кабеля, а другой — поочередно к его жилам. Если в трубке слышится щелчок и монтеры слышат друг друга, значит проводники трубки присоединены к одной жиле кабеля.

В некоторых случаях прозвонка выполняется с помощью специального трансформатора с несколькими отводами от вторичной обмотки (рис. 10.18, г). В этом случае начало обмотки подключают к заземленным оболочкам кабеля, а отводы — к его жилам. Далее запитывают каждую из жил. Измерив напряжение между жилами и оболочкой на противоположном конце кабеля и используя записанные значения напряжения, нетрудно определить принадлежность концов к той или иной жиле и выполнить маркировку.

Для маркировки жил силовых кабелей используют отрезки виниловых трубок или специальные оконцеватели, на которых несмываемыми чернилами делают надписи.

Рис. 1. Схемы прозвонки кабелей: а, б — с помощью лампы, в — с помощью телефонных трубок, г — с использованием специального трансформатора

Фазирование кабелей

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, а также в случае, если мощности одного питающего кабеля недостаточно для нормальной работы электроустановки, применяют несколько параллельно проложенных кабелей. При этом они должны подключаться к электрооборудованию с соблюдением порядка чередования фаз. Если это условие не будет соблюдено, то включение питания вызовет короткое замыкание.

Определение порядка чередования фаз при параллельном подключении кабелей называется фазированием кабелей.

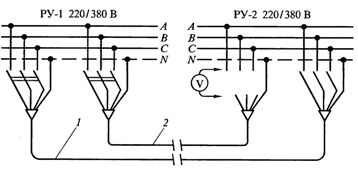

Пусть шины двух распределительных устройств (рис. 2) связаны между собой кабелем 1, по которому электроэнергия передается от РУ-1 к РУ-2. Для большей надежности электроснабжения параллельно работающему кабелю проложен кабель 2, причем его жилы также должны быть подключены к сборным шинам так, чтобы шина А в РУ-1 оказалась соединенной с шиной А в РУ-2. Это требование относится и к шинам В и С.

Рис. 2. Схема фазирования кабелей

В установках напряжением 380/220 В кабель фазируют с помощью вольтметра, рассчитанного на линейное напряжение сети, т. е. кабель 2 в РУ-1 подключают к шинам посредством рубильника, а в РУ-2 вольтметром измеряют напряжение между одной из жил этого кабеля и той шиной, к которой предполагается ее присоединить.

Если вольтметр показывает линейное напряжение, это означает, что жила кабеля и шина распределительного устройства принадлежат к разным фазам, и соединять их нельзя. Нулевое показание вольтметра свидетельствует о том, что жила кабеля и шина имеют одинаковый потенциал и, следовательно, принадлежат к одной и той же фазе, а поэтому их соединение возможно. Точно так же фазируют две другие жилы кабеля.

При отсутствии вольтметра можно воспользоваться двумя последовательно соединенными лампами накаливания с номинальным напряжением 220 В (жила и шина, при включении между которыми лампы не горят, принадлежат к одной фазе).

Следует помнить, что так как кабели представляют собой значительную емкость, после фазирования, прозвонки и испытания на их жилах сохраняется значительное напряжение, вызванное остаточным емкостным зарядом. Поэтому после каждой подачи напряжения на кабель его необходимо разряжать путем соединения каждой жилы с системой заземления.

|

Способы прозвонки проводов и схемы распайки коробок |

|

|

Для ознакомления со способами и порядком выполнения прозвонки обратимся к схеме квартирной проводки (рис. 1). Фазный и нулевой провода от питающей магистрали введены в коробку Б, из которой проложены два провода для подключения розетки 5, и пять проводов в канале потолочного перекрытия (три — к люстре 4 и два — для подключения приборов в малой комнате). Кроме того, в коробку Б введены еще три провода от люстрового выключателя 6. Всего к коробке Б подведено двенадцать проводов. В коробку А введено восемь проводов - фазный и нулевой от коробки и по два провода на светильник, выключатель и штепсельную розетку. Для упрощения изобразим эту схему так, чтобы все участки проводки были представлены более наглядно (рис. 2).

Рис. 1. Участок квартирной проводки

Рис. 2. Схема прозвонки проводов в коробках Для правильного соединения проводов в коробке Б нужно определить, какой из проводов на участке В - Б будет служить фазным, а какой - нулевым. Затем следует прозвонить провода на участках Б-6 и Б-4. Участок Б-5 прозванивать не нужно, так как для работы розетки совершенно безразлично, какой из ее контактов будет фазой, а какой - нулем. То же самое относится и к участку Б-А: в коробке Б эти провода можно произвольно подключить к фазе или нулю, а затем при прозвонке коробки А определить фазный и нулевой провода. Прозванивая коробку Л, нужно найти лишь нулевой провод (для того, чтобы присоединить его к резьбовому контакту патрона) на участке А-1 (участки А-2 и А-3 прозванивать не нужно). Часто прозвонку проводов выполняют с помощью лампы напряжением 12 или 42 В (в зависимости от степени опасности помещения). Для получения такого напряжения используют понижающий трансформатор Тр (рис. 3), который подключают к сети 220 В. Прозвонка с помощью трансформатора и лампы основана на отыскании замкнутой цепи, при которой лампа загорается. Эту операцию можно начинать с любой коробки, предварительно убедившись, что на всех участках схемы отсутствует напряжение и из патронов вывернуты лампы (если светильники подключены).

Рис.3. Схема включения понижающего трансформатора для прозвонки проводов

Рис. 4. Схема соединения проводов в коробках Для прозвонки и соединения проводов в коробке Б, имеющей более сложную схему, вначале определяют, какой из двух подходящих от питающей магистрали проводов является фазным. Для этого один вывод трансформатора подключают к точке Ф, а другим выводом поочередно касаются проводов, введенных в коробку. Провод, при прикосновении к которому лампа загорается, и будет фазным. Теперь к нему можно присоединить провод, идущий на розетку, и один из проводов, идущих на коробку А. Этот же узел а присоединяют провод, подключенный к общему зажиму люстрового выключателя. (Он также находится прозвонкой.) Нулевой провод, идущий от магистрали, отыскивают и коробке Б так же, как и фазный, и присоединяют к нему второй провод розетки, второй провод, идущий в коробку А, и нулевой провод люстры (его находят прозвонкой). Все нулевые провода соединяют в узел б. Затем присоединяют холостые провода, приходящие от люстрового выключателя, к проводам, питающим обе группы ламп люстры (узлы в и г). Аналогично прозванивают и соединяют провода в коробке А.

|

Сопротивление изоляции является важной характеристикой состояния изоляции электрооборудования. Поэтому измерение сопротивления производится при всех проверках состояния изоляции. Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром.

Широкое применение нашли электронные мегаомметры типа Ф4101, Ф4102 на напряжение 100, 500 и 1000 В. В наладочной и эксплуатационной практике до настоящего времени находят применение мегаомметры типов М4100/1 - М4100/5 и МС-05 на напряжение 100, 250, 500, 1000 и 2500 В. Погрешность прибора Ф4101 не превышает ±2,5%, а приборов типа М4100 - до 1% длины рабочей части шкалы. Питание прибора Ф4101 осуществляется от сети переменного тока 127-220 В или от источника постоянного тока 12 В. Питание приборов типа М4100 осуществляется от встроенных генераторов.

Выбор типа мегаомметра производится в зависимости от номинального сопротивления объекта (силовые кабели 1 - 1000, коммутационная аппаратура 1000 - 5000, силовые трансформаторы 10 - 20 000, электрические машины 0,1 - 1000, фарфоровые изоляторы 100 - 10 000 МОм), его параметров и номинального напряжения.

Как правило, для измерения сопротивления изоляции оборудования номинальным напряжением до 1000 В (цепи вторичной коммутации, двигатели и т. д.) используют мегаомметры на номинальное напряжение 100, 250, 500 и 1000 В, а в электрических установках с номинальным напряжением более 1000 В применяют мегаомметры на 1000 и 2500 В.

При проведении измерений мегаомметрами рекомендуется следующий порядок операций:

1. Измерить сопротивление изоляции соединительных проводов, значение которого должно быть не меньше верхнего предела измерения мегаомметра.

2. Установить предел измерения; если значение сопротивления изоляции неизвестно, то во избежание «зашкаливания» указателя измерителя необходимо начинать с наибольшего предела измерения; при выборе предела измерения следует руководствоваться тем, что точность будет наибольшей при отсчете показаний в рабочей части шкалы.

3. Убедиться в отсутствии напряжения на проверяемом объекте.

4. Отключить или закоротить все детали с пониженной изоляцией или пониженным испытательным напряжением, конденсаторы и полупроводниковые приборы.

5. На время подключения прибора заземлить испытуемую цепь.

6. Нажав кнопку «высокое напряжение» в приборах, питающихся от сети, или вращая ручку генератора индукторного мегаомметра со скоростью примерно 120 об/мин, через 60 с после начала измерения зафиксировать значение сопротивления по шкале прибора.

7. При измерении сопротивления изоляции объектов с большой емкостью отсчет показаний производить после полного успокоения стрелки.

8. После окончания измерения, особенно для оборудования с большой емкостью (например, кабели большой протяженности), прежде чем отсоединять концы прибора, необходимо снять накопленный заряд путем наложения заземления.

Когда результат измерения сопротивления изоляции может быть искажен поверхностными токами утечки, например за счет увлажненности поверхности изолирующих частей установки, на изоляцию объекта накладывают токоотводящий электрод, присоединяемый к зажиму мегаомметра Э.

Присоединение токоотводящего электрода Э определяется из условия создания наибольшей разности потенциалов между землей и местом присоединения экрана.

В случае измерения изоляции кабеля, изолированного от земли, зажим Э присоединяется к броне кабеля; при измерении сопротивления изоляции между обмотками электрических машин зажим Э присоединяется к корпусу; при измерении сопротивления обмоток трансформатора зажим Э присоединяется под юбкой выходного изолятора.

Измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок производится при включенных выключателях, снятых плавких вставках, отключенных электроприемниках, приборах, аппаратах, вывернутых лампах.

Категорически запрещается измерять изоляцию на линии, если она хотя бы на небольшом участке проходит вблизи другой линии, находящейся под напряжением, и во время грозы на воздушных линиях передач

4. Выводы и предложения практиканта о результатах и результативности практики

Практикант проходил практику-

Приобрел практический опыт:

- Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления

- Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса

Умения:

- обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем управления

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

В целом практика прошла хорошо. За время прохождения практике удалось закрепить основную часть полученной в ходе обучения теории.

5. Список использованных источников

1. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники: Учеб.пособие для студ. неэлектротех. спец. сред. учеб. заведений. -4-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2000 – 752 с.: ил.

2. Алиев, И.И.Справочник по электротехнике и электрооборудованию: Учеб. пособие для вузов / И. И. Алиев. - Изд.4-е,стер. - М.: Высш.шк., 2005. - 255 с.: ил.

3. Жаворонков, М.А. Электротехника и электроника / М. А. Жаворонков. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008.

4. Касаткин, А.С.Курс электротехники: Учеб.для студентов неэлектротехн. спец.вузов / А. С. Касаткин, М. В. Немцов. - Изд.8-е,стер. - М.: Высш.шк., 2005. - 542 с.: ил.

5. Касаткин, А.С.Электротехника [Текст]: учебник для неэлектротехн. спец. вузов / А. С. Касаткин, М. В. Немцов. - Изд. 7-е.,стер. - М.: Высш.шк., 2003. - 542 с. : ил.

6. Касаткин, А.С.Электротехника: учебник для неэлектротехн. спец. вузов / А. С. Касаткин, М. В. Немцов. - Изд. 8-е., испр. - М.: Академия, 2003. - 539 с.: ил

4. Выводы и предложения практиканта о результатах и результативности практики

В результате прохождения практики на этом предприятии я выполнил все поставленные руководителем от техникума задачи, то есть:

- техническое обслуживание и эксплуатация средств защиты электрооборудования и САУ производстваподсолнечного зерна;

-техническое обслуживание и эксплуатация отборных устройств и первичных измерительных преобразователей;

-техническое обслуживание и эксплуатация измерительных приборов;

- техническое обслуживание и эксплуатация систем автоматического управления на программируемом реле

- техническое обслуживание и эксплуатация электродвигателей переменного тока ;

- техническое обслуживание и эксплуатация электродвигателей постоянного тока

-техническое обслуживание и эксплуатация мехатронных устройств

-техническое обслуживание и эксплуатация пневматических и гидравлических устройств систем управления;

-техническое обслуживание и эксплуатация трансформаторов

Прохождение производственной практики на данном предприятии способствует получению необходимых практических навыков при эксплуатации современного , новейшего оборудования, которое используется на предприятии. Полученные навыки в результате производственной практики, способствуют формированию конкурентно- способного специалиста на современном рынке труда.

5. Список использованных источников

1.Е. С. Кухаркин « Электрофизика информационных систем», Москва « Высшая школа» , 2007- 671с.

2. В. П. Шеховцов « Электрическое и электромеханическое оборудование»

Учебник – М.: Форум: ИНФАРА-М, 2004- 407с.

3. Сайт ohranatruda.ru

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.