«ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПЛОВЦОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ МАКРОЦИКЛЕ ПО СТУПЕНЧАТЫМ УПРАЖНЕНИЯМ»

СОДЕРЖАНИЕ.

|

Введение |

3 |

|

|

|

|

Глава I. Общая характеристика макроциклов тренировки. |

6 |

|

1.1. Общая характеристика микроциклов тренировки |

6 |

|

1.2. Аэробная и анаэробная работоспособность |

10 |

|

1.3. Ступенчатая проба, как метод оценки состояния спортсмена |

14 |

|

|

|

|

Глава II. Задачи, методы и организация исследования. |

21 |

|

2.1. Задачи исследования |

21 |

|

2.2. методы исследования |

21 |

|

2.3. Организация исследования |

23 |

|

|

|

|

Глава III. Результаты исследований. |

24 |

|

3.1 Анализ результатов |

24 |

|

3.2 Выполнение ступенчатого упражнения по заданной интенсивности |

25 |

|

3.3 Соотношение ЧСС и интенсивности |

26 |

|

3.4 Корреляционный анализ изучаемых показателей |

29 |

|

3.5 Оценка состояния спортсмена по зависимости ЧСС-скорость |

30 |

|

Заключение |

33 |

|

Список источников |

34 |

|

Приложения |

36 |

ВВЕДЕНИЕ.

Актуальность. В нашей стране все больше и больше внимание уделяется развитию физической культуры и спорта, в том числе на уровне высших его достижений. Подготовка квалифицированных спортсменов из года в год становится все более сложной и длительной.

В связи с этим наибольшее значение имеет создание высокоэффективной системы подготовки спортивных резервов. Непрерывный рост спортивных достижений, возрастающие соревновательные и тренировочные нагрузки, повышают требования к спортсмену. Резко возросла роль тренера, его профессионального педагогического мастерства и личностных качеств.

Мир спорта находится в непрерывном развитии и это неизбежно сказывается на процессе управления спортивной тренировкой. Если рассматривать спортивную тренировку с точки зрения управления, то эта система управления поведения спортсмена, направлена на достижение результата.

В действительности, тренер, управляя поведением спортсмена посредством тренировочных упражнений, пытается управлять физическим состояние спортсмена, его спортивной формой.[1]

Высшие спортивные достижения невозможны без максимального напряжения физических и духовных сил человека. Различные физиологические системы организма адаптируются к сложным и экстремальным нагрузкам спортсмена.

Оценка функционального состояния организма спортсмена в зависимости от его специализации, является одним из главных условий построения тренировочного плана и соревновательной деятельности спортсмена.

В последнее время в спорте всё чаще и чаще стали использовать различные тесты для определения оценки состояния спортсмена.

По результатам тестирования можно скорректировать тренировочные нагрузки, определить состояние спортсмена, внести восстановительные, а при необходимости лечебно-профилактические мероприятия.

Считается, что контроль и управление производится на основе данных кумулятивных эффектов (поэтапный контроль), так как эффект тренировок и отдельных упражнений может быть совершенно неожидан. Поэтому тестирование должно проводиться не ежедневно, а не чаще одного раза в неделю.

Выполнение ступенчатого теста с повышающейся мощностью дает возможность определить основные параметры аэробной производительности спортсмена, а так же ряд эргометрических показателей, применяемых для оценки зон мощности работ.

Регулярное тестирование представляет собой эффективный способ оценки измерений физической подготовки, особенно перед важными стартами. Ступенчатые упражнения позволяют лучше понять состояние спортсмена в начале сезона, позволяет определить физическую подготовку – ПАНО, выносливость и скорость. Ступенчатый тест дает возможность контролировать темп, справляться с физическим стрессом, также способно определить готовность спортсмена к соревнованиям.

Ступенчатые тесты можно применять в течение всего года, однако, наиболее эффективным будет их проведение в начале сезона – в течение подготовительного периода тренировки.

Упражнения проводятся измерениями ЧСС и результатом работы с усилиями, нарастающими до пика.

При правильном применении ступенчатого теста, можно посмотреть, действительно ли методика тренировки работает. Тестирование также может указать на слабые места, на которые следует обратить особое внимание (регулирование интенсивности упражнений).

В рабочей гипотезе предполагалось, что ступенчатые тесты помогут выявить динамику работоспособности пловцов в предсоревновательном периоде, а также выявить зависимость скорости от ЧСС.

Новизна исследования состоит в следующем: исследовать ступенчатые упражнения в области спортивного плавания, так как на сегодняшний день в России в основном отсутствуют научные работы и практические исследования по данной проблеме.

Целью данного исследования является оценка динамики работоспособности пловцов в тренировочном макроцикле по ступенчатым упражнениям.

Объект выпускной квалификационной работы является группа из 4 человек – пловцы в возрасте 17-19 лет, имеющие спортивную квалификацию МС.

Теоретическая и практическая значимость настоящей работы заключается в применении ступенчатых упражнений в области спортивного плавания, а также в выработке конкретных практических рекомендаций по решению соответствующих проблем.

Эмпирическая база исследования включает в себя опыт тренерской работы, спортивная деятельность, интернет ресурсы.

Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Глава I. Общая характеристика макроциклов тренировки.

1. 1. Характеристика микроциклов тренировки пловца

Целостность тренировочного процесса обеспечивается на основе определенной структуры, которая представляет собой относительно устойчивый порядок объединения его компонентов (частей, сторон, звеньев), их закономерное соотношение друг с другом, и общую последовательность.

Структура спортивной тренировки характеризуется в основном:

1. определенным соотношением различных сторон подготовки (например, физической и технической);

2. необходимым соотношением тренировочной нагрузки (например, объема и интенсивности);

3. целесообразностью последовательности различных звеньев тренировочного процесса (например, этапов, циклов).[2]

Современные взгляды на основы построения спортивной тренировки связаны с тремя уровнями в ее структуре:

1. микроструктуры - это структура отдельного тренировочного занятия и

малых циклов (микроциклов), состоят из нескольких занятий;

2. мезоструктуры - это структура средних циклов тренировки (мезоциклы),

включающих относительно законченный ряд микроциклов;

3. макроструктуры - структура больших тренировочных циклов

(микроциклов) типа полугодичных, годичных, многолетних.

Среди многих факторов и обстоятельств, влияющих на структуру и продолжительность циклов тренировки, особенно значимыми являются:

· режим дня спортсмена (включая трудовую и учебную деятельность);

· повышение работоспособности, количество, а так же содержание и качество занятий;

· содержание, количество занятий, общий объем нагрузок в микроцикле. Эти факторы зависят от спортивной специализации и подготовленности спортсмена;

· индивидуальные особенности каждого спортсмена реагировать на тренировочные нагрузки и влияющие факторы;

· место микроциклов в общей системе построения тренировки.

Структура микроциклов меняется в зависимости от содержания тренировки, но по мере развития тренированности и под влиянием внешних обстоятельств. Тренировочная и соревновательная деятельность спортсмена организуется в форме микроциклов разного типа. Основные из них — это собственно тренировочные и соревновательные микроциклы.

В нашей работе мы рассматриваем тренировочный макроцикл. По признаку преимущественной направленности содержания он подразделяется на обще-подготовительный и специально подготовительный.

Количество макроциклов в течении всего года чаще и чаще увеличивается до 4-5, а предсоревновательный период приобретает черты отдельного макроцикла. Существенно сокращаются подготовительные периоды и возрастают соревновательные. Эффективным средством повышения максимальных аэробных возможностей у юных пловцов является интервальные серии, выполняемые на средних отрезках со ступенчатым повышением скорости плавания. Например 15*100м в виде 3*100 с интенсивностью 50% от максимальной + 3*100 с интенсивностью 60-70%, 3*100 с интенсивностью 75-80 %, 3*100 с интенсивностью 80-85%, 3*100 с интенсивностью 85-90%.

В соревновательном периоде для подготовки к главному старту сезона используются серии соревновательных стартов (всего за год: 50-60 соревнований, 90-120 стартов).

На этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей широко планируются ударные микроциклы с особенно большой нагрузкой на организм. Распространенным вариантом планирования мезоциклов является чередование серии ударных или соревновательных микроциклов с восстановительными, в которых широко применяются средства восстановления и активного отдыха.

На этом этапе широко реализуются всевозможные внетренировочные и внесоревновательные факторы, повышающие эффективность подготовки пловцов- различные средства восстановления и стимуляции работоспособности, в том числе горная подготовка и подготовка в условиях искусственной гипоксии.

Техническое совершенствование пловцов на рассматриваемом этапе во многом связано с использованием средств объективной оценки структуры движений, в основе которых – применение кино – и видео техники.

Основное содержание этого этапа – максимальное использование тренировочных средств, способных вызвать предельную мобилизацию функциональных возможностей организма пловцов. Суммарные величины объема и интенсивности тренировочной работы достигают максимума, широко планируются занятия с большими нагрузками, количество занятий в недельных микроциклах может достигать 15 и более, резко расширяется соревновательная практика и объем специальной психологической, тактической и интервальной подготовки.

У большинства пловцов резко возрастает (до 70% и более) доля средств специальной подготовки в общем объеме тренировочной работы достигают максимума параметры тренировочной работы, соревновательной практики. Максимальных величин достигают объемы работы на уровне МПК, максимальной мобилизации анаэробного гликолиза. Еще более выражены различия в тренировке спринтеров и стайеров. На данном этапе завершается переход к узкоспециализированной подготовке.

Уровень физической работоспособности один из главных показателей здоровья человека. В научной литературе приведено много различных определений. В.П.Казначеев и соавторы связывают с физической работоспособностью объем мышечной работы, который может быть выполнен без снижения функциональной активности организма, в первую очередь сердечнососудистой и дыхательной систем. Но предельный объем мышечной работы зависит от её мощности, от режима выполнения, от количества участвующих мышц, от степени приложения мышечной силы, от координационной сложности упражнений и еще от ряда факторов. В связи с этим, физическую работоспособность разделяют на аэробную и анаэробную.[3]

1.2. Аэробная и анаэробная работоспособность

Аэробная работоспособность характеризуется поддержанием мышечной активности длительное время за счет усиления окислительных процессов в тканях. Она зависит от слаженности действий широкого круга функциональных систем организма, связанных с поступлением кислорода через систему внешнего дыхания, транспортом его кровью и утилизацией кислорода в митохондриях работающих мышц.

К числу наиболее важных аэробных свойств организма относятся:

- эффективность функций легочного дыхания;

- циркуляторная производительность, от которой зависит количество крови, поступающей к работающим мышцам;

- кислородная емкость крови, определяющая содержание гемоглобина;

- кровоснабжение работающих мышц, зависящее от эффективности перераспределения крови между работающими мышцами и неработающими органами;

- содержание в мышцах миоглобина;

- активность ферментов тканевого дыхания;

- общее количество и размеры митохондрий в мышечных волокнах;

- общие запасы энергетических субстратов, используемых при аэробных

превращениях в тканях.

Наиболее информативным показателем является максимальное потребление кислорода (МПК), т. е. То количество кислорода, которое может потребить человек в единицу времени. На 70-75 МПК детерминируется наследственностью.[4]

Во время тренировок, совершенствуется работа аппарата внешнего дыхания: увеличивается ЖЕЛ, глубина дыхания, максимальная вентиляция легких. У пловцов в различных типах мышечных упражнений (бега, педалирование на велоэргометре и плавание) отличают вентиляцию во время плавания на 20-45% по сравнению с бегом и педалированием. Это связанно со спецификой регуляции дыхания при плавании, когда вдоху отводится весьма ограниченное время, а выдох выполняется в воду, и для увеличения легочной вентиляции пловцу приходится повысить темп гребковых движений. Хотя уровень ЛВ не считают лимитирующим фактором для достижения МПК в то же время в плавании значительная гиповентиляция на 40-45% может вызвать некоторое снижение в максимальном потреблении кислорода. Если сравнивать показатели МПК у пловцов в специальных условиях, то они будут с повышением спортивного мастерства.

С повышением уровня спортивного мастерства МПК в специфических условиях намного выше, чем МПК в неспецифических условиях.

В соответствии с уровнем Фина потребление кислорода (VO2) находится в прямой зависимости от сердечного выброса (СВ) и от артериовенозной разницы по кислороду (АВР-О2)

VO2=CBxABP-O2.

В свою очередь, сердечный выброс определяется как произведение объема (СО) на частоту сердечных сокращений (ЧСС)

СВ=СО x ЧСС

При выполнении работы, связанной с увеличением скорости плавания, возрастает СО и ЧСС. СО может достигать максимальных величин уже при ЧСС=130 уд/ мин и при дальнейшем повышении ЧСС в пределах 180-190 уд/мин существенно не изменяется. Поэтому сердечный выброс и потребление кислорода увеличивается за счет увеличения ЧСС. При работе еще большей мощности ЧСС может увеличиваться от 190-240 уд/мин с одновременным снижением систолического объема (В.Р.Соломатин).

Анаэробная работоспособность пловцов определяется способностью организма совершать напряженную мышечную работу в условиях неадекватного обеспечения кислородом, за счет анаэробных источников энергии. Эффективное использование анаэробных процессов в качестве источников энергии при выполнении тренировочных и соревновательных нагрузок зависит от:

а) мощности внутриклеточных анаэробных метаболических систем ;

б) общих запасов энергетических веществ в мышцах, служащих субстратами анаэробных превращений; в) степени совершенства компенсаторных механизмов, ответственных за поддержание внутреннего гомеостаза при напряженной работе;

г) уровня развития тканевых адаптаций, позволяющих выполнить напряженную работу. При выполнении напряженной мышечной деятельности основную роль играют два анаэробных «поставщика» энергии:

1. Алактатный анаэробный процесс, связанный с расщеплением в мышцах макроэргических фосфатных соединений аденозинфосфата (АТФ) и креатинфосфата (КРФ).

2. Гликолиз, связанный с ферментативным распадом углеводов до молочной кислоты.[5]

Для получения медико-биологических основ информации об уровне аэробной работоспособности К.Купер предложил характеризовать физическую работоспособность с помощью, так называемого 12 минутного цикла.

Надо преодолеть, возможно, большее расстояние за 12минут ходьбы, бега, езды на велосипеде или любого другого аэробного упражнения. Применять 12 минутный тест Купера рекомендуется после предварительной подготовки двухнедельных занятий. Перед тестом необходимо провести разминку.

У 12 минутного теста есть свои недостатки:

· тест неинформативен лишь тогда, когда исследуемый настроен на определенную мобилизацию своих возможностей;

· тест требует определенного умения определить свои силы на 12 минутный период;

· при наличии отношений в состоянии здоровья, тестовая нагрузка является чрезмерной.

Купер предлагает и другую пробу для определения физической работоспособности полуторамильный тест. Он заключается в том, что надо пробежать с максимально возможной скоростью 1,5 мили (2414м.). Для тех, кто физически слабо подготовлен Купер рекомендует ходьбу на 4,8 км в максимальном темпе - трехмильный (4828м.) тест ходьбы.

Определить свою физическую работоспособность можно по времени прохождения этой дистанции. В результате многочисленных экспериментов и исследований установлена взаимосвязь между результатами 12 минутного теста и показателями МПК, чем лучше результат теста, тем выше уровень МПК.

Есть и другие методы определения физической работоспособности, например, ступенчатые тесты.

1.3. Ступенчатая проба, как метод оценки состояния спортсмена

Состояние оптимальной готовности пловца к спортивным достижениям складывается из многих критериев: тренированности, физической, технической и психологической подготовленности.

Тренированность измеряется работоспособностью спортсмена в определенных физических упражнениях. В процессе регулярных занятий она растет главным образом благодаря повышению функциональных возможностей всех органов и систем организма (особенно нервной системы, кровообращения, дыхания и обмена веществ). Высокий уровень тренированности пловца характеризуется отличными подвижностями нервных процессов, быстротой врабатываемости организма и способностью мгновенно переключаться с одного уровня работы на другой, умеренным пульсом дыхания в покое, увеличившимся «ударным объемом сердца». Чем тренированнее спортсмен, тем экономичнее работают его органы и системы, тем больше физиологические сдвиги наблюдаются в ответ на предельно острые нагрузки, тем активнее протекают процессы восстановления.

Однако для достижения высоких результатов недостаточно быть только хорошо тренированным. При одинаковом уровне работоспособности всех органов и систем организма превосходно оказывается на стороне того пловца, который добился лучшего физического развития и подготовленности, освоил более современную технику и тактику, закалил свои нервы, воспитал волю. Именно поэтому спортивная форма понимается как состояние всесторонней готовности спортсмена к высоким достижениям.

Наиболее точным критерием оценки состояния пловца являются спортивные результаты. Сопоставляя на каждом этапе методику подготовки с динамикой результатов в контрольных соревнованиях и основных упражнениях.[6]

На основе полуциклового плана тренировки, в котором отражается лишь главная тенденция в динамике нагрузки и в отношении средств обязательной и специальной физической подготовке, разработано текущее или оперативное планирование на месяц, неделю, каждый день и занятие.

В них нагрузка распределяется по неделям и тренировочным дням, регламентируется время, отводимое для занятий на суше и в воде. В течение каждого месяца объем суммарной нагрузки изменяется по неделям. Характер изменений зависит от задач этапов подготовки.

Для практического управления тренировкой частота сердечных сокращений наиболее доступный физиологический показатель, отражающий состояние спортсмена.

В настоящее время в связи с применением современных систем регистрации, запоминания и анализа частоты сердечных сокращений непосредственно во время упражнения и после них, возможность использования этого показателя, как критерия управления существенно возросли. Однако, не совсем изучено соотношение между чистотой сердечных сокращений и энергетическими показателями на дистанциях различной длины. Это зависит от того, что чистота сердечных сокращений имеет зависимость от многих факторов: пола, возраста, специализации на дистанциях различной длины, тренированности утомления и индивидуальными соотношениями между частотой сердечных сокращений и другими показателями. Поскольку тренировки проводятся с постоянной группой спортсменов, эти факторы могут быть учтены.

Для практики управления тренировкой большое значение имеет соотношение между мощностью выполнения упражнения и чистотой сердечных сокращений.

Снижение частоты сердечных сокращения с ростом квалификации может быть обусловлена двумя факторами: естественным снижением частоты сердечных сокращений по мере созревания спортсменов и адаптацией к многолетней тренировочной нагрузке.

Независимо от вида спорта наиболее высокая частота сердечных сокращений наблюдается во временном диапазоне от 40 до 180 с, т.е. в зоне анаэробного гликолиза, где наибольший кислородный долг и концентрация молочной кислоты. С увеличением времени работы и соответственно длины дистанции более быстрое снижение частоты сердечных сокращений наблюдается у бегунов спринтеров. Наиболее низкое у пловцов-стаеров. У пловцов-спринтеров также наиболее низкие показатели по сравнению с другими видами спорта. Основная причина невысокой частоты сердечных сокращений у пловцов определяется благоприятными условиями деятельности сердечно-сосудистой системы при плавании: горизонтальном положением тела в условиях невесомости, давлением воды на периферические сосуды, высокой термоотдачей, ритмичным и глубоким дыханием. Практическое значение имеет оценка восстановления частоты сердечных сокращений после упражнений. В спортивном плавании фиксируется частота сердечных сокращений после упражнений в интервалах: 0-10 с, 30-40с, 60-70с.

Соотношение работы и предельного времени, длины дистанции и скорости (мощности) является существенной характеристикой состояния спортсмена. Физиологические показатели целесообразно оценивать по отношению к мощности и работе. Объемы тренировочных нагрузок также оцениваются в единицах работы (Дж, кгм) или при заданной интенсивности ее эквивалентами (мин, км).

Определение выполняемой в упражнениях механической работы связанно с рядом трудностей, обусловленных сложностью оценки перемещения элементов тела спортсмена, как системы материальных точек, трудностью определения внешних и внутренних сил. На практике выполнения спортсменом работы в циклических упражнениях определяется по преодолению сопротивления среды, сил трения и тяготения, а на тренажерах по сопротивлению устройств, снимающих прилагающие внешние усилия спортсмена и соответственно работу и мощность. Для решения задач управления тренировкой не столько важно точно определить выполняемую спортсменом работу по отношению к времени и длине дистанции, сколько использовать объективный и однозначный способ ее оценки.

При выполнении ступенчатой пробы мы получили жесткую зависимость мощности от ЧСС. По полученным результатам можно не только предсказать результаты спортсменов, но и контролировать развитие выносливости.

Выносливость – это способность организма сохранять работоспособность довольно длительное время и противостоять утомлению.

Уровень развития выносливости обуславливается энергетическими, морфологическими и психологическими факторами. Энергетический фактор обусловлен особенностями энергообеспечения работоспособности пловца на дистанциях различной длины. Морфологический фактор определяется строением мышц и мышечной композицией, жизненной емкостью легких, объемом сердца, капилляризацией мышечных волокон.

Психологический фактор связан с устойчивостью, мобилизацией, умением преодолевать неприятные ощущения. При измерении выносливости важно на количественном уровне оценить как энергетический потенциал, так и степень его реализации в плавании. Полную картину биоэнергетических возможностей пловца получить довольно затруднительно, поэтому чаще всего для оценки выносливости используются показатели работоспособности. Степень реализации потенциальных возможностей пловца определяется с помощью абсолютных и относительных показателей.[8]

К абсолютным показателям выносливости относятся результаты на дистанциях различной длины и специальные тесты. В представленной таблице представлены упражнения для оценки выносливости в различных зонах.

|

Дистанция |

Тесты |

|

50 м 100м 200м 400м 800м 1500м |

4х10-15 м= 2х25 м 4-6х25 м; 2-4х50 м; 50 м+25 м; 75 м 8-12х25 м; 4-6х50 м; 100 м+50 м+50м 8-12х50 м; 6-10х100 м; 200м+100 м+50 м+50 м 16-20х50 м; 8-12х100 м; 4-6х200 м; 400 м+200м+200м 30-40х50 м; 15-20х100 м; 8-12х200 м; 1000м+300м+200м |

Таблица 1. Методы оценки скорости на дистанциях по выполнению интервальных упражнений

Эти упражнения выполняются в полную силу с небольшим отдыхом от 5 до 30 с в зависимости от длины отрезков и квалификации пловцов. Скорость плавания в тестах обычно довольно тесно взаимосвязана с результатами на соревнованиях, однако на это соотношение влияет довольно большое количество факторов (мотивация в момент проведения теста, психологические качества спортсмена и др.)

Приближенно результат на соревнованиях может быть предсказан по скорости плавания в тестах:

t100 = 2*t 4x50 – Dt1,

t200 = 4*t 4x50 + Dt2,

t400 = 4*t 10x100 + Dt3,

где:

- t100, t200 и t400 - расчетные результаты на соревновательных дистанциях 100, 200 и 400 м;

- t4x50 - среднее время проплывания 4-х отрезков по 50 м с отдыхом 10 с, t10x100 - среднее время проплывания 10 отрезков по 100 м с отдыхом 15 с; D

- Dt1, Dt2, Dt3, - поправочные коэффициенты, которые устанавливаются отдельно для каждого спортсмена.

Скорость плавания на дистанции 100 м выше, чем в упражнении, Поэтому из удвоенного среднего времени проплывания теста 4 х 50 м нужно вычесть 1-2 с. Дистанцию 200 м пловцы преодолевают медленнее, чем 4 х 50 м, поэтому к сумме времени проплывания теста нужно прибавить от 4 до 8 с, Dt3 варьирует обычно от 0 до 4 с.

Для измерения уровня относительной выносливости (оценка умения удерживать скорость при увеличении длины дистанции) сопоставляются спортивные результаты на различных дистанциях (расчет коэффициентов Kt по С.М. Гордону). Чтобы их получить, результаты Пловца на различных дистанциях переводятся в секунды: Kt1 = t100 /t50; Kt2= t200 /t100; Kt3 = t400 /t200; Kt4= t1500 /t400; мужчин и Kt4 = t800/t400 для женщин.

Коэффициенты Kt, характеризуют спринтерскую выносливость, Kt2 - выносливость к упражнениям анаэробно-гликолитического характера, Kt3 - выносливость на средних дистанциях и Kt4 - стайерскую выносливость. Чем ниже величина Kt, тем меньше у пловца снижается скорость при переходе к более длинной дистанции и, соответственно, выше относительная выносливость при данной работе. Средние значения коэффициентов для пловцов различного пола, квалификации и специализации, рассчитанные по результатам более 1300 пловцов, представлены в табл. 1(Приложение 1.)

С помощью значений коэффициентов Kt из табл. 1 (Приложение 1.) рассчитываются должные результаты на дополнительных дистанциях. В табл. 2 (Приложение 2) представлен пример расчета для спринтера, специализирующегося на 100 м и имеющего результат 55,0 с.

Если пловец показывает результаты, близкие к расчетным, то его выносливость в соответствующих зонах дистанций находится на достаточном уровне. Заметное отставание от должных величин говорит о необходимости внесения корректив в направленность тренировочного процесса. Значительное расхождение фактических и расчетных результатов связано с недостаточной специализированной подготовкой к основной дистанции и может послужить сигналом к изменению дистанционной специализации.

Глава II. Задачи, методы и организация исследования.

Целью данного исследования является совершенствование работоспособности пловцов в мезоциклах тренировки с помощью ступенчатых тестов.

2.1 Задачи исследования

1. Установить выполнение спортсменами упражнений при педагогической установке проплывать тренировочные отрезки свободно, вполсилы, в ¾ силы, на максимальной скорости.

2. Выявить динамику адаптации ССС пловцов к нагрузкам ступенчатого теста по показателям ЧСС.

3. Провести корреляционную связь.

4. Предложить конкретные упражнения, позволяющие оценить зависимость между частотой и скоростью (на отрезках 400 и 800 м)

2.2 Методы исследования

1. Изучение литературных источников. По данному вопросу было проанализировано 37 источников, из низ 30 книг по плаванию, физиологии, теории и методики спортивной тренировки и 7 интернет-сайтов, содержащих информацию по рассматриваемой проблеме.

2. Педагогические наблюдения.

3. Педагогический эксперимент в условиях спортивной тренировки.

4. Ступенчатая проба.

5. Пальпаторное изменение ЧСС.

6. Полученные данные были обработаны при помощи математической статистики и таблиц.

Статистические показатели и формулы

2.3 Организация исследований

У 4 пловцов в возрасте 17-19 лет, имеющих спортивную квалификацию МС, во время проведения трехнедельного учебного тренировочного сбора, с жестко запланированным объемом тренировки 70-75 км и регламентированными упражнениями в различных зонах, проводились исследования тренировочной нагрузки и динамики ЧСС после каждого отрезка тренировочных упражнений ступенчатого теста. ЧСС пальпаторно измерялось каждым спортсменом на сонной артерии после окончания упражнения или дистанции. Время после окончания работы и начала подсчета пульса составляло не более 3 секунд. ЧСС измерялось по схеме: 0-10 секунд.

Глава III. Результаты исследований.

3.1 Анализ результатов

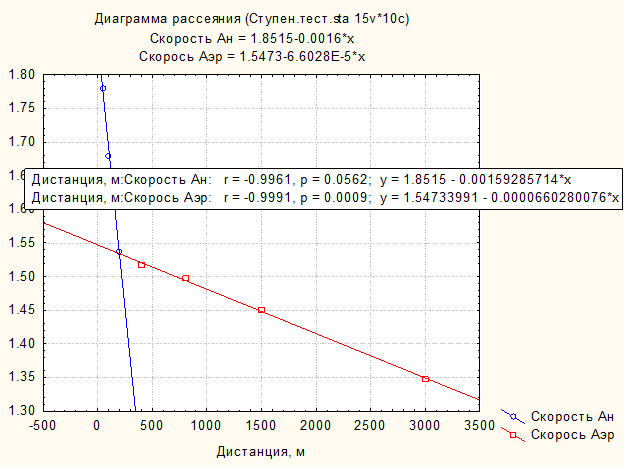

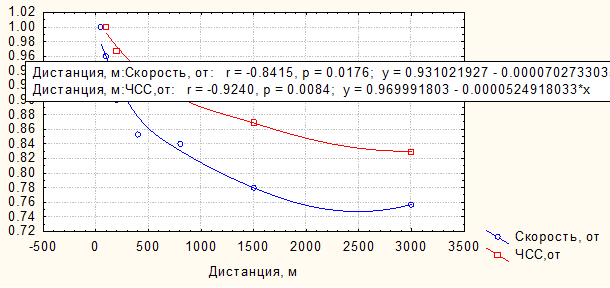

При выполнении ступенчатой пробы мы получили жесткую зависимость мощности от ЧСС. По полученным результатам можно рассчитать и предсказать результаты спортсменов. На рисунке 1 показан график: уравнение регрессии «скорость плавания – длина дистанции».

Рис. 1 Уравнения регрессии «скоростью плавания - длина дистанции» в анаэробной и аэробной зоны энергетической производительности для спортсменов экспериментальной группы.

Четко видно: чем меньше длина дистанции, тем выше скорость. В результате анализа мы получили характерные для спортсменов спринтеров результаты. На рисунке 1 представлены высокие связи. Рассчитали уравнения регрессии, где k-коэффициент корреляции, а p-уровень значимости. По углам наклона получили результаты характерные для пловцов спринтерских дистанций. Так как p=0,0562, а это очень высокий уровень, значит в 95% случаев, если мы повторим это исследование результаты будут такими же.

3.2 Выполнение ступенчатого упражнения по заданной интенсивности

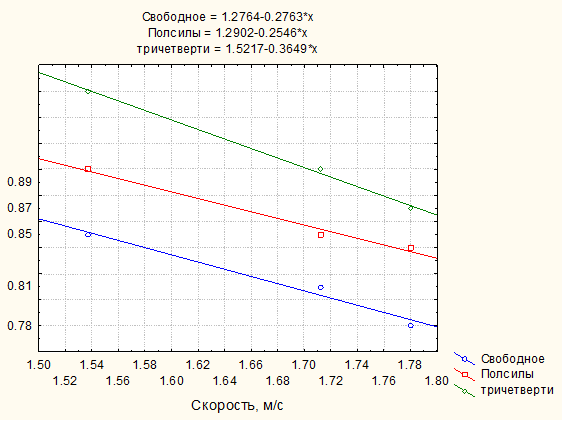

Когда нужно быстро без нагрузок определить состояние спортсмена предлагается выполнение ступенчатого упражнения по команде «свободно», «пол силы», «три четверти силы». С данным тестом пловцы экспериментальной группы справились довольно хорошо. Мы получили уравнение регрессии между скоростью плавания и интенсивностью выполнения упражнений представленное на рисунке 2.

Рис. 2 Уравнения регрессии между скоростью плавания спортсменами экспериментальной группы и интенсивностью выполнения упражнений ступенчатой пробы по команде «свободное», «пол силы» «три четверти силы».

Несмотря на то, что спортсмены группы имеют разную квалификацию, разный возраст, рост, вес, уравнение регрессии рассчитывается одно. По углам наклона мы получаем данные спортсменов. Так как плавание «свободно», «в пол силы» все спортсмены понимают однозначно, плавание в «3/4 силы» линия на графике расположена более круто, что является показателем утомляемости спортсменов. Для каждого спортсмена существует свой «портрет». По уравнению регрессии можно узнать состояние спортсмена на данный момент. Если рассчитать уравнение для стайеров, то линия на графике будет более прямая, так же, как у хорошо тренированных спортсменов, у спортсменов с наилучшей выносливостью.

Если рассчитать уравнение регрессии в начале сезона и у пловцов спринтеров, то линия на графике будет более крутая. В середине сезона или в конце, она уже обычно становиться более прямая. Спортсмены расплываются, появляется сила, улучшается выносливость.

3.3 Соотношение ЧСС и интенсивности

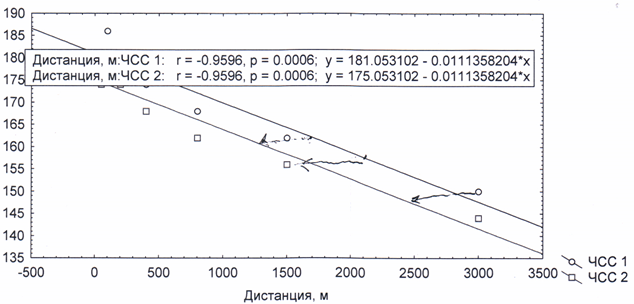

Мы провели следующее исследование: как длина дистанции связана с частотой сердечных сокращений. Спортсмены четко выполняли команду тренера. Проплывали отрезки «свободно», «пол силы», «три четверти силы», « на максимальную мощность». Выяснилось, что уравнение второго порядка неудобно для педагогической тренерской работы, оно не линейное. Поэтому для анализа результатов мы использовали отношение скорости к интенсивности, представленные на рисунке 2.

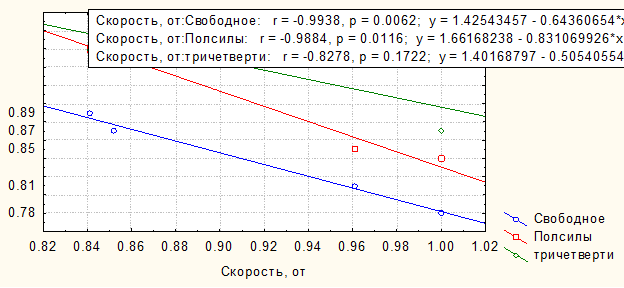

Пример ступенчатой реализации представлен на рисунках 3 и 4. Для практической работы тренера, выбора нагрузки, важно знать состояние спортсмена. Один из способов определения состояния пловца, является ступенчатая проба. Лучше всего для этого подходят дистанции 400 и 800 м. Это дает возможность оценить состояние спортсмена, не прибегая к предельным нагрузкам. Один из путей, задать нагрузку «свободно», «пол силы», «три четверти силы», «на максимальную мощность» и задать относительную частоту сердечных сокращений. На рисунке 3 представлена зависимость, скорость-интенсивность. Дальше мы можем экстраполировать и предугадать результаты спортсменов, скорректировать нагрузку.

Чем угол наклона будет меньше, тем за счет меньшей частоты плывет лучше.

Рис. 3 Зависимость «скорость – интенсивность» в относительных единицах в ступенчатой пробе

Рис. 4 Снижение относительной скорости и частоты сердечных сокращений по отношению к длине дистанции при плавании

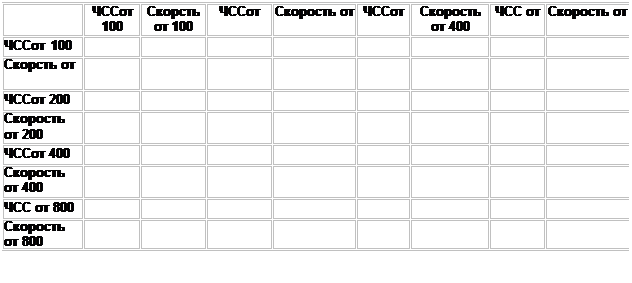

3.4 Корреляционный анализ изучаемых показателей

В результате скорости проплывания дистанций, можно посмотреть, как скорость плавания связана с другими результатами. Мы получили высокие коэффициенты корреляции, это говорит о том, что мы все правильно делали.

Таблица 2

Коэффициенты корреляции скорости и частоты сердечных сокращений

при выполнении ступенчатой пробы

Мы доказали, что график частоты сердечных сокращений и скорость плавания можно выровнять и сделать линейной.

Например, возьмем ЧСС на 400 м и посмотрим, как оно связано с другими дистанциями. ЧСС на 400м связанно с ЧСС на 200м, с ЧСС на 800 м. Зная ЧСС на 100 м, по коэффициенту корреляции можно примерно предсказать ЧСС на других дистанциях. Если мы возьмем ЧСС на 800 м, можно увидеть, что оно в каждой энергетической зоне связано с ЧСС на других дистанциях. ЧСС на 800 м связано с ЧСС на 200м (0,93), ЧСС 800м сильно связанно с ЧСС на 400м (0,96), так-же ЧСС очень сильно связанно с ЧСС на 100 м (0,99) если перевести коэффициент корреляции в квадрат, можно увидеть их высокую связь, дисперсию. Мы рекомендуем в течении всего года использовать данные тестирования.

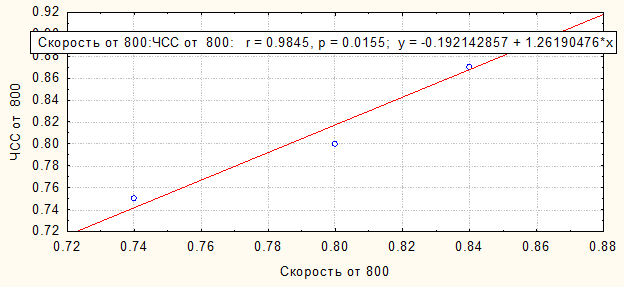

3.5 Оценка состояния спортсмена по зависимости ЧСС-скорость

Практическое использование теста, управление тренировкой

Рис. 5 Зависимость «относительная скорость - частота сердечных сокращений» при выполнении ступенчатой пробы при плавании на дистанции 800м

При правильной спортивной тренировкой необходимо оценивать состояние спортсмена:

1) В течении всего года, тренировочного цикла, планируя нагрузку, ЧСС спортивного плавания.

2) Для оценки текущего состояния.

В обоих случаях можно использовать ступенчатый тест.

Наиболее рекомендуемое использование в подготовительном периоде на отрезках 200, 400, 800 м. По мере роста тренированности, обычно при правильном проведении процесс, будет изменяться уровень наклона

Y=0.192142857 + 1.26190476*X

Во втором случае, для оценки текущего состояния и решения вопросов увеличения нагрузки, так же возможно провести ступенчатый тест. Пример ЧСС в относительных единицах при скорости

V1,6 – ЧСС 0,83

V1,71 – ЧСС 0,89

V1,82 – ЧСС 0,92

V1,84 – ЧСС 0,95

Если спортсмен в силу утомляемости или других причин не может выполнить все тесты, то с большой долей вероятности можем рассчитать по двум упражнениям все остальные уравнения путем экстраполирования. Расчёт по заданной зависимости, как изучаемый показатель изменит показатель на оси Х, так же можно посмотреть как меняется зависимость «относительная скорость – частота сердечных сокращений» в году. (рис. 6.)

Рис. 6 Зависимость относительной скорости плавания - частота сердечных сокращений в году

Заключение

Ступенчатые упражнения помогли выявить динамику работоспособности пловцов в предсоревновательном периоде, помогли скорректировать тренировочный процесс, а так же помогли сделать выводы о состоянии тренированности экспериментальной группы.

Тестовые упражнения имели достаточно высокое значение. Мы получили жесткую зависимость мощности от частоты сердечных сокращений. В результате исследования мы установили, как можно выявить зависимость, между скоростью и частотой сердечных сокращений, смогли сделать линейное уравнение и по нему установили связь, как они связаны. Предложили упражнение, в виде ступенчатого теста, которое дало нам возможность экстраполировать и прогнозировать результаты, а также оценить состояние спортсмена. Установили возможность в относительных единицах. Провели корреляционную связь, предложили конкретные упражнения.

По результатам проведенного исследования, был сделан следующий вывод: Применение ступенчатых упражнений позволит наиболее точно оценить состояние пловца, его физическую форму, а также готовность к предстоящим соревнованиям.

Список источников

1. Гордон С.М. Основы управления и оптимизации спортивной тренировкой – РГУФК,2000 г. С.33

2. Матвеев Л.П. Проблема периодизации спортивной тренировки. 1964г. С.46

3. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки 1977г. С. 64

4. Чернов Н.В. Электронный учебник. Плавание [Электронный ресурс] URL: http.// sport-stedu.ru/English-version-site/swimming.look_online/modvl_6html дата обращения 25.01.2015

5. Волков Н.И. Биохимия мышечной деятельности [Электронный ресурс] URL: http.//bookfi.org/book/585985 дата обращения 13.04.2015

6. Инясевский К.А. Тренировка пловцов высокого класса 1970 г. С. 118

7. Кашкин А.А., Попов О.И., Смирнов В.В.: Программа плавание. Примерные программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. –М.:Советский спорт, 2008 г. 113 С.

8. Гордон С.М., Спортивная тренировка: научно-методическое пособие 2008г. С.54

9. Тхоревский В.И., «Зависимость работоспособности между общей физической работоспособностью и функциональным состоянием человека». Волгоград 1988г.

10. Таорнина Ш. Секреты быстрого плавания для пловцов и триатлетов / Шейла Таорнина, пер. с анг., Анжелы Павленко; 2013 - 176 с.

11. Спортивное плавание: учебник для вузов физической культуры, доп. Ком. По физ.культуре и туризму /ред. Булгакова Н.Ж – М:ФОН, 1996.-429с.

12. Плавание: Учебник для вузов / Под общ. ред. Н.Ж. Булгако.-вой. — М.: Физкультура и спорт, 2001. — 400 с, ил.

13. Фрил Джо. Библия триатлета. Манн, Иванов и Фербер 2011 г. 496 стр.

14. Спортивное плавание : учеб. для вузов физ. культуры / под ред. проф. Н. Ж. Булгаковой. – М.: ФОН, 1996. – 430 с.

15. Волков, И. П. Информативность лактата крови и ЧСС в оценке направленности тренировочных нагрузок в плавании / И. П. Волков, И. И. Мешконис // Построение тренировки по годам обучения в спортивных школах : Тезисы докладов 11 Всесоюзной науч.-практ. конф. (Москва, 26-28 мая 1987 г.). – М., 1987. – С. 80-81.

16. Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1983.

17. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. - М.: Физкультура и спорт, 1980.

18. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. - М.: Физкультура и спорт, 1977.

19. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М.Я. Набатниковой. - М.: Физкультура и спорт, 1982.

20. Платонов В.Н Подготовка квалифицированных спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 1986.

21. Психология: Учебник для институтов физической культуры / Под общ. ред. В.М. Мельникова. - М.: Физкультура и спорт, 1987.

22. Система подготовки спортивного резерва / Под общ. ред. В. Г. Никитушкина. - М.: ВНИИФК, 1994.

Приложение А

Таблица 1 Коэффициенты Кt пловцов-кролистов различной спортивной квалификации и специализации

|

Квалификация |

Мужчины |

Женщины |

||||||

|

Кt1 |

Кt2 |

Кt3 |

Кt4 |

Кt1 |

Кt2 |

Кt3 |

Кt4 |

|

|

t100/t50 |

t200/t100 |

t400/t200 |

t1500/t400 |

t100/t50 |

t200/t100 |

t400/t200 |

t1500/t400 |

|

|

Пловцы, специализирующиеся на 50 м |

||||||||

|

II разряд |

2,232 |

2,229 |

2,151 |

4,032 |

2,216 |

2,205 |

2,120 |

2,104 |

|

I разряд |

2,31 |

2,240 |

2,152 |

4,084 |

2,219 |

2,208 |

2,123 |

2,107 |

|

КМС |

2,241 |

2,237 |

2,178 |

4,100 |

2,221 |

2,212 |

2,136 |

2,115 |

|

МС |

2,250 |

2,235 |

2,175 |

4,109 |

2,228 |

2,217 |

2,146 |

2,116 |

|

МСМК |

2,253 |

2,252 |

2,195 |

4,129 |

2,231 |

2,226 |

2,151 |

2,135 |

|

Пловцы, специализирующиеся на 100 м |

||||||||

|

II разряд |

2,189 |

2,213 |

2,136 |

4,024 |

2,180 |

2,172 |

2,102 |

2,078 |

|

I разряд |

2,180 |

2,214 |

2,149 |

4,039 |

2,175 |

2,182 |

2,105 |

2,086 |

|

КМС |

2,175 |

2,224 |

2,161 |

4,051 |

2,177 |

2,174 |

2,109 |

2,076 |

|

МС |

2,172 |

2,220 |

2,177 |

4,079 |

2,175 |

2,180 |

2,121 |

2,091 |

|

МСМК |

2,177 |

2,224 |

2,186 |

4,107 |

2,168 |

2,183 |

2,126 |

2,103 |

|

Пловцы, специализирующиеся на 200 м |

||||||||

|

II разряд |

2,176 |

2,158 |

2,133 |

4,004 |

2,184 |

2,148 |

2,096 |

2,073 |

|

I разряд |

2,171 |

2,161 |

2,138 |

4,015 |

2,174 |

2,128 |

2,111 |

2,069 |

|

КМС |

2,168 |

2,155 |

2,143 |

4,040 |

2,168 |

2,135 |

2,096 |

2,067 |

|

МС |

2,159 |

2,155 |

2,147 |

4,055 |

2,156 |

2,127 |

2,110 |

2,086 |

|

МСМК |

2,150 |

2,157 |

2,149 |

4,077 |

2,132 |

2,127 |

2,115 |

2,077 |

|

Пловцы, специализирующиеся на 400 м |

||||||||

|

II разряд |

2,168 |

2,157 |

2,090 |

3,971 |

2,159 |

2,142 |

2,085 |

2,064 |

|

I разряд |

2,167 |

2,157 |

2,084 |

4,005 |

2,151 |

2,141 |

2,078 |

2,061 |

|

КМС |

2,166 |

2,152 |

2,084 |

4,008 |

2,148 |

2,130 |

2,073 |

2,060 |

|

МС |

2,156 |

2,146 |

2,079 |

4,024 |

2,139 |

2,119 |

2,074 |

2,057 |

|

МСМК |

2,141 |

2,132 |

2,095 |

4,021 |

2,112 |

2,104 |

2,084 |

2,063 |

|

Пловцы, специализирующиеся на 1500 и 800 м |

||||||||

|

II разряд |

2,159 |

2,145 |

2,084 |

3,938 |

2,146 |

2,134 |

2,079 |

2,057 |

|

I разряд |

2,153 |

2,146 |

2,082 |

3,924 |

2,146 |

2,124 |

2,075 |

2,047 |

|

КМС |

2,152 |

2,135 |

2,076 |

3,913 |

2,136 |

2,119 |

2,065 |

2,041 |

|

МС |

2,150 |

2,126 |

2,073 |

3,904 |

2,115 |

2,104 |

2,055 |

2,040 |

|

МСМК |

2,133 |

2,110 |

2,064 |

3,881 |

2,085 |

2,082 |

2,041 |

2,033 |

Приложение Б

Таблица 2 Расчет должных результатов на дополнительных дистанциях пловца, специализирующегося на дистанции 100 м (КМС, результат 55,0)

|

Дистанция |

Формула |

Вычисления |

Результат, с |

Результат, мин, с |

|

50 м |

t50 = t100/Kt1 |

56/2,175 |

25,3 |

25,3 |

|

100 м |

- |

- |

55,0 |

56,0 |

|

200 м |

t200 = t100 x Kt2 |

56 х 2,224 |

122,3 |

2.02,3 |

|

400 м |

t400 = t200 x Kt3 |

124,54-2,161 |

264,3 |

4.24,3 |

|

1500 м |

t1500 = t400 x Kt4 |

269,15-4,051 |

1070,8 |

17.50,8 |

|

Исполнитель выпускной квалификационной работы |

Кавкаева Д.А. |

|

|

|

|

Научный руководитель

|

Гордон С.М. |

|

|

|

|

Заведующий кафедрой

|

Попов О.И. |

|

|

|

|

Дата защиты

|

«____» _______________ 2015 г. |

|

|

|

|

Оценка за защиту

|

____________________________ |

|

|

|

|

Председатель государственной аттестационной комиссии

|

_________________ ( ) |

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.