Министерство науки и высшего образования РФ

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»

Педагогический институт

Кафедра психологии детства

Курсовая работа

Развитие восприятия младших школьников в учебном процессе

Направление подготовки:

«44.03.01 Педагогическое образование»

профиль «Начальное образование»

Автор работы: студентка 2 курса

07501з группы (заочное отделение)

Молчанова Анастасия Сергеевна

Научный руководитель:

Пестерева О.А. доц., к.п.н.

Оценка: _________________

Улан – Удэ

2023

Оглавление

|

Введение |

3 |

|

Глава 1. Теоретические основы исследования развития восприятия младших школьников в учебном процессе |

7 |

|

1.1 Восприятие: понятие и сущность |

7 |

|

1.2 Особенности развития восприятия младших школьников в учебном процессе |

10 |

|

Вывод по главе I |

13 |

|

Глава 2. Экспериментальное исследование развития восприятия младших школьников в учебном процессе

|

15

|

|

2.1. Количественно-качественная интерпретация данных экспериментального изучения развития восприятия младших школьников в учебном процессе |

15 |

|

2.2. Рекомендации для развития восприятия младших школьников в учебном процессе |

19 |

|

Вывод по главе II |

27 |

|

Заключение |

29 |

|

Список литературы |

31 |

|

Приложение |

36 |

Введение

Актуальность темы исследования. Двадцать первый век поистине уникален. Стремительно развиваются различные области научных знаний, особенно психология. Практически ежегодно появляются новые направления этой науки, совершенно не похожие на другие, открывающие человеческую личность с абсолютно новых сторон. Однако, одинаковым для всех этих направлений является стремление к активизации внутренних ресурсов организма и человеческих способностей, с помощью которых можно не только эффективно добиваться поставленных целей, но и успешно преодолевать личностные кризисы.

В этом контексте актуально рассмотрение такой познавательной функции как восприятие. Восприятие — одна из психических функций, сложный процесс приёма и преобразования сенсорной информации, формирующий субъективный целостный образ объекта, воздействующего на анализаторы через совокупность ощущений, инициируемых данным объектом. В младшем школьном возрасте происходит активное развитие восприятия, затруднения этого процесса в дальнейшем могут привести к значительному снижению эффективности обучения.

В научных исследованиях многократно доказано, что восприятие является одной из основ интеллектуальной деятельности человека. Чем выше уровень развития восприятия, тем выше эффективность обучения. Обучение в школе ставит перед ребенком младшего школьного возраста новые задачи, несхожие с теми, которые он привык решать во время игры. Учебные занятия, как правило, содержат большой объем новой информации, а процесс работы выполнения на уроке требует долгого сосредоточения. Поэтому нарушения восприятия – одна из основных причин плохой успеваемости детей в образовательном учреждении, особенно в младших классах. Проблемы восприятия могут приводить к недостаточному усвоению учеником нового материала, плохому запоминанию, ошибкам при выполнении домашнего задания.

В начале школьной жизни восприятие в значительной степени определяет успешность обучения, но в дальнейшем ситуация меняется: процесс обучения начинает влиять на то, как, в каком направлении и какими темпами будет развиваться восприятие ребёнка. Поэтому правильная организация процесса обучения необходима для развития восприятия младших школьников.

Изучением особенностей развития детей младшего школьного возраста занимались такие ученые как Ф.Т. Аммосова, Е.С. Бычкова, Е.Я. Горлач, В.А. Грудинин, Б.С. Касумова и др. На важность восприятия для эффективного обучения младших школьников указывают результаты исследований А.Р. Авдонкиной, Е.В. Барышниковой, М.С. Патлатенко, Ю.А. Чумак и др. Развитие восприятия младших школьников в учебном процессе рассмотрено в работах Л.Д. Буровой, О.А. Гайдай, А.Р. Игнатовой, А.В. Левченко, Х.Л. Нальгиевой и др.

Вместе с этим в практике современных образовательных учреждений уделяется недостаточное внимание развитию восприятия младших школьников в учебном процессе, что может привести к снижению эффективности разрабатываемых программ обучения.

Вышесказанное обуславливает возникновение противоречия между подтверждённой в научной литературе необходимости изучения развития восприятия младших школьников в учебном процессе и недостаточным вниманием к данному вопросу со стороны современных образовательных учреждений. Таким образом, значимость поставленной проблемы и ее недостаточная разработанность в психолого-педагогической теории и практике обусловили выбор темы исследования «Развитие восприятия младших школьников в учебном процессе».

Проблема исследовательской работы: как можно охарактеризовать развитие восприятия младших школьников в учебном процессе?

Цель исследования – в ходе теоретического и экспериментального исследования изучить развитие восприятия младших школьников в учебном процессе.

Объектом исследования является процесс развития восприятия младших школьников.

Предмет исследования: развитие восприятия младших школьников в учебном процессе.

Гипотеза исследования: вероятно, у детей младшего школьного возраста развитие восприятия характеризуется низким уровнем точности и скорости восприятия, объема восприятия и целостности восприятия, что может быть связано с психологическими возрастными особенностями младшего школьного возраста, такими как период интенсивного развития и качественного преобразования познавательных процессов, а также отсутствие сформированных эталонов поведения.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. теоретический анализ проблемы развития восприятия младших школьников в учебном процессе;

2. на основе теоретического анализа проблемы исследования определить параметры и методики исследования восприятия младших школьников;

3. провести диагностику уровня восприятия младших школьников и дать количественно-качественную интерпретацию полученных результатов;

4. разработать рекомендации для развития восприятия младших школьников в учебном процессе.

Теоретико-методологическими основами исследования являются:

1. Системный и деятельностный подходы (Е.В. Барышникова, Г.А. Виленская, Ф.Н. Гоноблин, Т.В. Кузьмина, Х.Л. Нальгиева).

2. Идея О.А. Гайдай о том, что изменение восприятия младших школьников выражается в изменении в переживании степени ясности и отчетливости содержания, являющегося предметом человеческой деятельности.

Методы и методики исследования:

1. теоретические: анализ, синтез, обобщение психологической, педагогической литературы по теме исследования;

2. эмпирические: психолого-педагогический эксперимент, в ходе которого использовались следующие методики: методика диагностики точности и скорости восприятия Л.Ф. Тихомировой, методика «Нелепицы» (С.Д. Забрамная) и методика диагностики объёма восприятия (Н.А. Максимова);

3. метод качественно-количественной интерпретации результатов исследования.

Научно-практическая значимость исследования: заключается в обобщении и анализе психолого-педагогической литературы по развитию восприятия младших школьников в учебном процессе. Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности начальных школ психологами и педагогами для повышения эффективности процесса развития восприятия младших школьников.

База исследования: экспериментальное исследование проводилось на базе МАОУ СОШ №5 г. Улан–Удэ, расположенном в посёлке Сосновый Бор Заиграевского района Республики Бурятия. В качестве респондентов был выбран 3 «А» класс в количестве 23 человек.

Структура работы: курсовая работа состоит из титульного листа, введения, двух глав, списка литературы и приложения.

Глава 1. Теоретические основы исследования развития восприятия младших школьников в учебном процессе

1.1 Восприятие: понятие и сущность

Восприятие – простейший познавательный психический процесс целостного отражения предмета и явления при непосредственном воздействии раздражителя на органы чувств.

Физиологической основой восприятия является условно-рефлекторная деятельность (анатомо-физиологический механизм рефлекторной деятельности) анализаторных систем, которые определяют целостность отражаемых явлений [20, c.72].

Выделяю следующие виды восприятия:

1. В зависимости от анализаторов:

- зрительное;

- слуховое;

- осязательное;

- обонятельное;

- вкусовое.

2. В зависимости от активности:

- произвольное;

- непроизвольное;

3. В зависимости от форм существования материи:

- восприятие пространства;

- восприятие времени;

- восприятие движения.

4. В зависимости от воспринимаемых объектов:

- восприятие речи;

- восприятие предметов;

- восприятие ситуаций;

- восприятие музыки;

- восприятие человека.

5. В зависимости от продолжительности и степени охвата воспринимаемой информации:

- симультанное;

- сукцессивное [1, c.10].

Восприятие обладает несколькими определенными свойствами: предметностью, целостностью, константностью, осмысленностью, избирательностью и апперцепцией.

Предметность выражается в отнесенности образов восприятия с предметом и явлениями окружающего мира.

Целостность – законченная и оформленная структура на основе обобщения знаний о всех свойствах. В отличие от ощущения, отражающего отдельные свойства предмета, восприятие дает целостный его образ. Он складывается на основе обобщения знаний об отдельных свойствах и качествах предмета, получаемых в виде различных ощущений.

Е.В. Барышникова считает, что с целостностью восприятия связана его структурность. Восприятие в значительной мере не отвечает нашим мгновенным ощущениям и не является простой их суммой. Мы воспринимаем фактически обобщенную структуру, которая формируется в течение некоторого времени [3, c.182].

Константностью называется относительное постоянство предметов при изменении его условий. Благодаря свойству константности мы воспринимаем окружающие предметы как относительно постоянные по форме, величине, цвету и т.д. Многократное восприятие одних и тех же предметов при разных условиях обеспечивает постоянство образа относительно изменчивых условий. Без константности восприятия человек бы не смог ориентироваться в бесконечно многообразном и изменчивом мире [21, c.28].

Избирательность. Человек не может воспринимать все то, что его окружает, он воспринимает лишь то, что ему необходимо в актуальной деятельности, в ситуации.

Осмысленность. Сознательно воспринимать предмет – значит мысленно назвать его, т.е. отнести к определенной группе, классу, обобщить его в слове. Даже при виде незнакомого предмета мы пытаемся уловить в нем сходство со знакомыми нам объектами.

Восприятие зависит не только от раздражения, но и от самого воспринимающего субъекта. Воспринимают не глаз и ухо, а конкретный живой человек и поэтому в восприятии всегда сказываются особенности личности. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, от особенностей его личности, от его прошлого опыта называется апперцепцией [24, c.129].

Восприятие не является врожденной характеристикой. Новорожденный ребенок не в состоянии воспринимать окружающий его мир в виде целостной предметной картины. Способность предметного восприятия у ребенка появляется значительно позже. О первоначальном выделении ребенком предметов из окружающего мира и их предметном восприятии можно судить по разглядыванию ребенком этих предметов, когда он не просто на них смотрит, а рассматривает, как бы ощупывая их взором.

Признаки предметного восприятия у ребенка начинают проявляться в раннем младенческом возрасте (два-четыре месяца), когда начинают формироваться действия с предметами. К шести-семи месяцам у ребенка отмечается возрастание случаев фиксации взора на предмете, которым он оперирует. В дальнейшем восприятие продолжает развиваться, и этот процесс продолжается вплоть до старшего школьного возраста.

При переходе от преддошкольного к дошкольному возрасту под влиянием игровой деятельности у детей складываются сложные виды зрительного анализа и синтеза, включая способность мысленно расчленять воспринимаемый объект на части в зрительном поле, исследуя каждую из этих частей в отдельности и затем объединяя их в одно целое.

В процессе обучения ребенка в школе активно происходит развитие восприятия, которое в этот период проходит несколько этапов. Первый этап связан со становлением адекватного образа предмета в процессе манипуляции этим предметом. На следующем этапе дети знакомятся с пространственными свойствами предметов при помощи движений рук и глаз. На следующих, более высоких ступенях психического развития дети приобретают способность быстро и без каких-либо внешних движений узнавать определенные свойства воспринимаемых объектов, отличать их на основе этих свойств друг от друга. При этом в процессе восприятия уже не принимают участия какие-либо действия или движения [7, c.51].

Таким образом, восприятие представляет собой простейший познавательный психический процесс целостного отражения предмета и явления при непосредственном воздействии раздражителя на органы чувств. Восприятие обладает несколькими определенными свойствами: предметностью, целостностью, константностью, осмысленностью, избирательностью и апперцепцией.

1.2 Особенности развития восприятия младших школьников в учебном процессе

Старшие дошкольники различают цвет, форму, величину предметов и их положение в пространстве, могут правильно назвать предлагаемые формы и цвета, правильно соотнести предметы по их величине. Они могут изобразить простейшие формы и раскрасить их в заданный цвет.

Однако, в первом и в начале второго класса дети допускают неточности и ошибки в дифференцировке при восприятии сходных объектов. Иногда не отличают и путают сходные по начертанию и произношению буквы и слова, изображения сходных предметов и сами сходные предметы. Узнавание и последующее за ним называние предмета у них обычно является конечным этапом процесса восприятия. Часто выделяют случайные детали, а существенное и важное не воспринимают. Иногда восприятие младшего школьника отличается остротой и прозорливостью. Иногда дети могут заметить, подметить то, что ускользает от взора взрослого человека. Еще одной особенностью восприятия младших школьников является его тесная связь с действиями. Для младшего школьника воспринять предмет — значит что-то сделать с ним, как-то изменить, взять, потрогать [17, c.38].

Процесс целенаправленного восприятия называется наблюдением. В школе учащийся учится систематически наблюдать за тем, что пишется на доске, за демонстрацией наглядных пособий и, кроме того, вести специальные наблюдения по поручению учителя. У первоклассников самостоятельный анализ наблюдаемого проводится беспорядочно, отсутствует плановость, системность наблюдения и преобладает случайность. Анализируя характер ответов учащихся и движение лупы по предмету при рассматривании его в увеличенном виде, можно установить, насколько беспорядочно движение глаза по предмету. Начав рассматривать одно, он переходит к рассматриванию другого. Развитие наблюдения у школьника первого класса связано с его общим развитием, совершенствованием его мыслительной деятельности. Наблюдение учащихся первых-вторых классов может быть значительно улучшено, если оно будет совершаться под руководством и с помощью взрослых. Если дать детям расчлененную задачу — наблюдать не весь объект в целом, а по частям, дети успешно справляются с такой задачей.

Происходит перестройка в приемах и способах наблюдения у детей третьих-четвертых классов. Более развитые учащиеся третьего класса значительно чаще прибегают к анализу наблюдаемого объекта. Дети этого возраста уже довольно успешно анализируют строение наблюдаемого, обращают большое внимание на цвет, форму, величину [25, c.62].

Образ, который возникает в процессе восприятия, особенно если восприятие затруднено, долго не удерживается в сознании ребенка, он легко от этого образа отвлекается. Если учитель продолжает настаивать на дальнейшем восприятии предъявленного предмета, то учащийся переходит к перечислению отдельных деталей. Результаты наблюдения обычно бывают лучше в тех случаях, когда учащиеся эмоционально вовлечены в этот процесс, заинтересованы.

В.А. Грудинин отмечает, что заинтересованность возникает, когда объект наблюдений связывается с «жизненными интересами» ребенка. В этих случаях быстрее и прочнее формируются образы наблюдаемых объектов, более связаны со знаниями учащихся, с их практической деятельностью [10, c.333].

Таким образом, восприятию младшего школьника присущи следующие особенности:

– замечают не главное, а то, что бросается в глаза;

– часто восприятие ограничивается только узнаванием и последующим называнием предмета;

– слабя дифференцированность восприятия (1-2 классы);

– большая эмоциональность восприятия.

А.В. Попова выявила, что во внешнем плане восприятию соответствует действие контроля. Поэтому развитие данной психической функции связано с обучением действию контроля. Развитию восприятия способствуют четкая организация действий ребенка с использованием образца и также таких действий, которыми он может руководить самостоятельно и при этом постоянно себя контролировать. В качестве таких действий может выступать специально организованная проверка сделанных им или другими детьми ошибок или применение специальных внешних средств для контроля. Так постепенно младший школьник учится руководствоваться самостоятельно поставленной целью. Сосредоточенность школьников становится устойчивей, если им ясна задача, цель работы, которую они выполняют. Важно, чтобы сам ученик ставил цель и контролировал свои действия [19, c.137].

Вместе с развитием восприятия развивается и непроизвольное внимание, которое связано теперь не с яркостью и внешней привлекательностью предмета, а с потребностями и интересами ребенка, возникающими в ходе учебной деятельности, т.е. с развитием их личности, когда чувства, интересы, мотивы и потребности постоянно определяют направленность его восприятия [4, c.32].

Восприятие ребенка тесно связано с эмоциональной сферой. Только тот материал и деятельность захватывает ребенка, что эмоционально привлекателен для ребенка, вызывает у него переживания. При соблюдении на уроках условий правильной организации внимания даже достаточно трудные уроки, потребовавшие от ребят известного умственного напряжения, не только не утомляют школьников больше, чем уроки в обычных классах, но даже в некоторых случаях повышают их работоспособность [9, c.207].

Таким образом, восприятие младшего школьника развивается в работе, требующей большой умственной и двигательной активности. Это происходит тогда:

1. когда учащийся занят умственной деятельностью;

2. когда изучаемый материал доступен его пониманию;

3. когда изучаемый материал вызывает сильные переживания;

4. когда изучаемый материал интересен учащемуся и соответствует его потребностям;

5. когда учащийся включен в творческую деятельность.

Вывод по главе I

В результате изучения теоретических основ исследования развития восприятия младших школьников в учебном процессе можно сделать следующие выводы.

Восприятие представляет собой простейший познавательный психический процесс целостного отражения предмета и явления при непосредственном воздействии раздражителя на органы чувств. Восприятие обладает несколькими определенными свойствами: предметностью, целостностью, константностью, осмысленностью, избирательностью и апперцепцией.

Восприятию младшего школьника присущи следующие особенности:

– замечают не главное, а то, что бросается в глаза;

– часто восприятие ограничивается только узнаванием и последующим называнием предмета;

– слабя дифференцированность восприятия (1-2 классы);

– большая эмоциональность восприятия.

Восприятие младшего школьника развивается в работе, требующей большой умственной и двигательной активности. Это происходит тогда:

1. когда учащийся занят умственной деятельностью;

2. когда изучаемый материал доступен его пониманию;

3. когда изучаемый материал вызывает сильные переживания;

4. когда изучаемый материал интересен учащемуся и соответствует его потребностям;

5. когда учащийся включен в творческую деятельность.

Глава 2. Экспериментальное исследование развития восприятия младших школьников в учебном процессе

2.1 Количественно-качественная интерпретация данных экспериментального изучения развития восприятия младших школьников в учебном процессе

Экспериментальное исследование проводилось на базе МАОУ СОШ №5 г. Улан–Удэ, расположенном в посёлке Сосновый Бор Заиграевского района Республики Бурятия. В качестве респондентов был выбран 3 «А» класс в количестве 23 человек.

С целью диагностики уровня восприятия были использованы следующие методики:

1. Методика диагностики точности и скорости восприятия Л.Ф. Тихомировой.

2. Методика диагностики объёма восприятия (Н.А. Максимова).

3. Методика «Нелепицы» (С.Д. Забрамная).

Основные критерии, уровни и методики диагностики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Критерии, уровни и методики диагностики

|

Критерии |

Уровни |

Диагностическая методика |

|

Точность и скорость восприятия |

Сумма точно воспроизведенных графических изображений за определенное время (3 минуты) равна: 0-21- низкий уровень, 22-42 - средний уровень, 42-62- высокий уровень. |

Методика диагностики точности и скорости восприятия Л.Ф. Тихомировой |

|

Объем восприятия |

Высокий уровень объема восприятия – 8-9 объектов. Средний уровень объема восприятия – 7 + - 2 объекта. Низкий уровень объема восприятия – менее 5 объектов. |

Методика диагностики объёма восприятия (Н.А. Максимова) |

|

Уровень целостности восприятия |

Высокий уровень – 10 баллов. 10 баллов — Такая оценка ставится ребенку в том случае, если за отведенное время (3 мин) он заметил все 7 имеющихся на картинке нелепиц, успел удовлетворительно объяснить, что не так, и, кроме того, сказать, как на самом деле должно быть. Средний уровень – 6-9 баллов. Ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но от одной до трех из них не сумел до конца объяснить или сказать, как на самом деле должно быть. Низкий уровень – менее 6 баллов. за отведенное время ребенок не успел заметить 1 -4 из 7 имеющихся на картинке нелепиц, а до объяснения дело не дошло. |

Методика «Нелепицы (С.Д. Забрамная) |

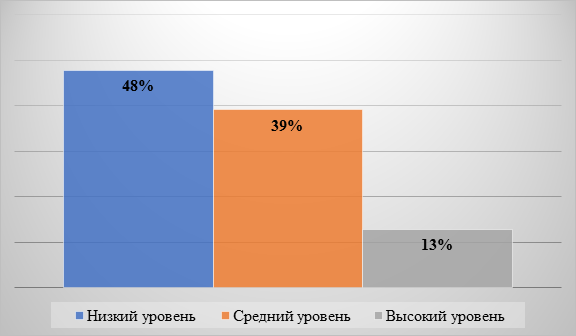

Представим результаты диагностики по методике диагностики точности и скорости восприятия Л.Ф. Тихомировой (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Результаты диагностики по методике диагностики точности и скорости восприятия Л.Ф. Тихомировой

Результаты диагностики распределились следующим образом:

Среди респондентов 14 детей обладают низким уровнем развития точности и скорости восприятия, 7 детей – средним и 2 детей – высоким. Дети с низким уровнем за 3 минуты смогли воспроизвести 0-21 графических изображений, дети со средним уровнем – 22-42 изображения, дети с высоким уровнем воспроизвели от 42-62 графических изображений.

Таким образом, по результатам диагностики было выявлено, что у детей младшего школьного возраста преобладает низкий уровень развития скорости и точности восприятия.

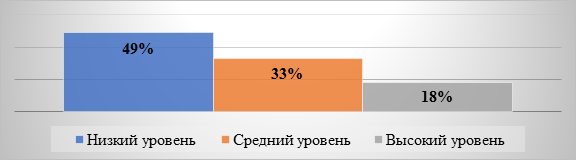

Результаты диагностики по методике диагностики объёма восприятия (Н.А. Максимова) представлены на Рисунке 2.

Рисунок 2 – Результаты методики диагностики объема восприятия

Количественно нами были получены следующие результаты: 11 человек обладают низким уровнем объема восприятия, 9 детей – средним уровнем и 3 ребёнка – высоким.

Дети с низким уровнем объема восприятия смогли за 1 минуту записать менее 5 воспринятых ими объектов, дети со средним уровнем восприятия смогли записать от 5-7 объектов, дети с высоким уровнем восприятия смогли записать 8-9 воспринятых ими объектов.

Таким образом, по результатам диагностики выявлено, что у детей младшего школьного возраста преобладает низкий уровень объема восприятия.

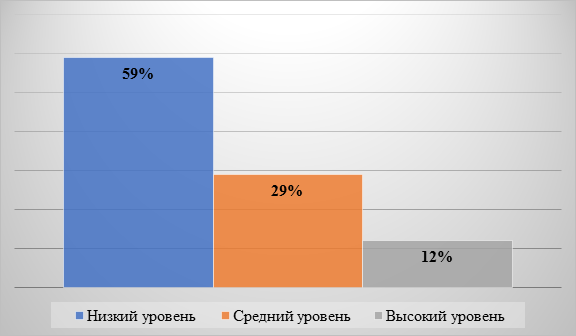

Результаты диагностики по методике «Нелепицы» представлены на Рисунке 3.

Рисунок 3 – Результаты диагностики по методике «Нелепицы»

Количественно результаты диагностики по данной методике распределились следующим образом: низким уровнем целостности восприятия обладают 11 детей, средним – 8 детей, высоким – 4.

Дети с высоким уровнем целостности восприятия за отведенное время (3 мин) заметили все 7 имеющихся на картинке нелепиц, успели удовлетворительно объяснить, что не так, и, кроме того, сказать, как на самом деле должно быть.

Дети со средним уровнем целостности восприятия заметили и отметил все имеющиеся нелепицы, но от одной до трех из них не сумели до конца объяснить или сказать, как на самом деле должно быть.

Дети с низким уровнем целостности восприятия не успели заметить 1 -4 из 7 имеющихся на картинке нелепиц, а до объяснения дело не дошло.

Таким образом, для младших школьников характерен преимущественно низкий уровень целостности восприятия.

Протоколы экспериментального исследования представлены в Приложении.

Обобщив результаты исследования, можно сделать вывод о том, что у детей младшего школьного возраста развитие восприятия характеризуется низким уровнем точности и скорости восприятия, объема восприятия и целостности восприятия, что может быть связано с психологическими возрастными особенностями младшего школьного возраста, такими как период интенсивного развития и качественного преобразования познавательных процессов, а также отсутствие сформированных эталонов поведения.

2.2 Рекомендации для развития восприятия младших школьников в учебном процессе

Одной из важных задач учителя начальных классов школы является внимательное отношение к особенностям ощущений учащихся и забота о повышении их чувствительности. Учитель должен знать, кто из его учеников плохо видит (близорук или дальнозорок), недостаточно хорошо слышит. Детей с дефектами органов чувств необходимо показать врачу, а в классе их надо посадить так, чтобы они могли лучше видеть и слышать.

Надо с ранних лет внушать детям, какое огромное значение имеют ощущения для труда и познания мира, каким важным источником человеческого счастья они являются.

Вместе с тем учитель должен заботиться и о развитии ощущений у детей. Этому в значительной степени способствуют занятия рисованием, музыкой, пением, экскурсии в природу, в музеи, на выставки картин и т. п. Детям надо прививать любовь к искусству и стремление упражнять свои силы в том или другом его виде. Полезны и специальные упражнения для органов чувств.

Эти упражнения могут быть включены в игровую деятельность детей (например, игра в лото, когда надо быстро найти одинаковые оттенки цвета или формы на картинке).

Очень важно, чтобы работу по охране и развитию органов чувств учащихся учитель проводил совместно с родителями, уточняя вместе с ними особенности детских ощущений и давая полезные советы для развития этих ощущений.

Одна из важных задач учителя начальных классов -- научить детей видеть, слышать, воспринимать предметы и явления.

Педагог должен не только показывать картину, но и ставить перед ними определенную задачу – найти такие-то предметы на картине, дать им объяснение, ответить на поставленные вопросы и т. п. Необходимо приучать детей самих ставить перед собой задачи осмысленного восприятия действительности, наблюдения окружающей жизни.

Перед показом картины, следует провести с ними беседу, рассказать предысторию. Для того, чтобы они поняли, что должны увидеть на ней. Отправляясь на экскурсию, чтобы познакомиться с разными видами почвы, учитель проводит беседу с детьми, выясняя их знания о почве и давая им некоторые предварительные сведения о ней.

Такая предварительная беседа поможет ученику, во-первых, сравнить то, что он представлял, с тем, что он увидел, во-вторых, при восприятии новых для него предметов и процессов обращать внимание не на мелочи и второстепенные, но яркие детали, а на главное, существенное.

Для развития наблюдательности очень важно приучать детей к сравнению вещей и явлений. Показывая детям какие-нибудь предметы для наблюдения, учитель спрашивает, на что они похожи. Установив сходство, необходимо добиваться, чтобы ученики сумели указать и на различия между предметами. Важно также как можно больше органов чувств включать в наблюдение, чтобы ученик и посмотрел, и послушал, и, если надо, пощупал предмет. Постепенно от описания воспринимаемого надо переходить к его объяснению.

Наблюдательность хорошо развивается и во время экскурсии на природу, на производство, в музей, картинную галерею и т. п. Все это воспитывает способность не только смотреть, но и всматриваться, не только слушать, но и вслушиваться.

Психологические исследования показали, что одним из эффективных методов организации восприятия и воспитания наблюдательности является сравнение. Восприятие при этом становится более глубоким, количество ошибок уменьшается.

В начальной школе дети начинают более правильно воспринимать время. Причем восприятие минуты от класса к классу становится более правильным. По данным психолога Шабалина Н.С., большинство учащихся преуменьшают реальную длительность минуты, а вот длительность таких промежутков времени, как 10-15 минут, преувеличивают. Необходимо учить младших школьников воспринимать такие промежутки времени, как час, сутки, неделя, месяц.

В результате игровой и учебной деятельности восприятие само переходит в самостоятельную деятельность, в наблюдение.

Наблюдение является осмысливающим и целенаправленным восприятием. У ребенка младшего школьного возраста наблюдение носит схематический, целостный характер.

Для того, чтобы процесс развития восприятия был более эффективным, педагогу необходимо использовать различные приёмы и методы.

Метод, разработанный в рамках концепции поэтапного формирования умственных действий – один из эффективных подходов к развития восприятия. Согласно этому подходу, восприятие – это идеальное, и автоматизированное действие контроля.

Занятия по развитию восприятия следует проводить как обучение «внимательному письму» и строить на материале работы с текстами, содержащими в своем содержании разные типы ошибок «по невнимательности»: подмена или пропуск букв в слове, слитное написание слова с предлогом, подмена или пропуск слов в предложении и др.

Как показывает практика и проведенные исследования в этой области, наличие текста-образца (эталона) у учащихся, с которым необходимо сравнивать ошибочный текст – недостаточное условие для точного выполнения заданий по обнаружению ошибок. Потому что невнимательные дети не умеют сличать текст с образцом, не умеют его проверять. Именно поэтому все рекомендации учителя «проверить свою работу» оказываются безрезультатными.

Одной из причин такой проблемы является ориентация детей на общий смысл текста или слова и пренебрежение частностями. Для преодоления глобального восприятия и формирования контроля за текстом детей учили читать с учетом элементов на фоне понимания смысла целого.

Вот как описывает П.Я. Гальперин этот основной и наиболее трудоемкий этап работы: «Детям предлагали прочесть отдельное слово (чтобы установить его смысл), а затем разделить его на слоги и, читая каждый слог, отдельно проверить, соответствует ли он слову в целом» .

Подбирались самые разные слова (и трудные, и легкие, и средние по трудности). Вначале слоги разделялись вертикальной карандашной чертой, затем черточки не ставились, но слоги произносились с четким разделением (голосом) и последовательно проверялись. Звуковое разделение слогов становилось все короче и вскоре сводилось к ударениям на отдельных слогах. После этого слово прочитывалось и проверялось по слогам про себя («первый – правильно, второй – нет, здесь пропущено... переставлено...»). Лишь на последнем этапе мы переходили к тому, что ребенок прочитывал все слово про себя и давал ему общую оценку (правильно – неправильно; и если неправильно, то разъяснял почему). После этого переход к прочтению всей фразы с ее оценкой, а потом и всего абзаца (с такой же оценкой) не составлял особого труда.

Важный момент процесса формирования восприятия – работа ребенка со специальной карточкой, на которой выписаны «правила» проверки, т.е. порядок операций, которыми нужно пользоваться при проверке текста. Наличие такой карточки помогает ребенку овладеть полноценным действием контроля. По мере запоминания и сокращений действия контроля обязательность использования такой карточки исчезает.

Для обобщения сформированного действия контроля оно отрабатывалось затем на более широком материале (узоры, картинки, наборы цифр и букв). После этого при создании специальных условий контроль переносился из ситуации экспериментального обучения в реальную практику учебной деятельности. Таким образом, метод поэтапного формирования позволяет получить полноценное действие контроля, т.е. сформировать восприятие.

Основная причина ошибок учащихся– наличие постоянных факторов, отвлекающих внимание учеников, вызванных учебной работой. Ошибки, которые возникают в силу тех или иных условий связаны с ослаблением восприятия в процессе выполнения задания, поэтому необходимо вести систематическую работу по развитию восприятия младших школьников на всех уроках.

Остановимся подробнее на описании порядка использования приемов развития восприятия на отдельных этапах различных уроков.

Организационный этап урока учителя обычно не рассматривают с точки зрения развивающего потенциала. А ведь именно с этого начинается урок, именно с первых минут урока важно настроить учащихся на работу, активизировать их мыслительную деятельность. Но при правильном подходе можно и этот этап сделать не только увлекательным, но и параллельно развивать восприятие.

Так, на уроке математики можно сделать это следующим образом. Например, повторить таблицу умножения. Начиная с первой парты первого ряда, учащимся предложить считать, начиная с единицы. Но, например, число, которое делится на 3 не называть. Вместо него говорить фразу «не скажу». 1, 2, «не скажу», 4, 5, «не скажу» и т.д. Ребенок был внимательным и сказал число правильно – садится, нет – начинаем сначала. Во время прохождения практики мы использовали этот прием, учащимся он очень нравился, себе на вооружение и учительница взяла его. Я стала замечать, что она каждый урок математики начинала именно так. Это помогало учащимся настроиться на урок, на умственную деятельность и, использовали как актуализацию знаний по таблице умножения.

На уроке русского языка можно так же по рядам называть буквы алфавита. Самое главное учителю следить не только за правильным порядком произнесения букв, но и за правильным их называнием (ни «Лэ», а «Эль»). Усаживать учащихся можно как за называние по одной букве, так и за перечисление нескольких.

На уроках окружающего мира на организационном этапе можно, например, провести игру на восприятие «Капитаны». Суть игры состоит в том, что учащимся нужно следить за словами и командами учителя. Если учитель произносит слово «капитаны» и называет какую-то команду (например, капитаны, руки вверх), учащиеся выполняют ее. Если учитель просто называет команду без главного слова «капитаны» (например, руки в стороны), учащиеся не должны следовать этой команде. Естественно, что эта игра не несет в себе какой-либо учебной значимости, но, зато, имеет место в развитии внимания учащихся.

На этапе актуализации знаний на уроках русского языка можно применить прием «списывание предложений». Списывание – не менее распространенный учебный прием, чем написание диктанта. Не всегда детям удается справляться на «отлично», препятствуют этому различные причины. При списывании активизируются различные отделы мозга, ребенок учится передавать необходимый сигнал от глаз к руке, считывать, формировать из печатного образа буквы письменного, распределению внимания.

Предлагается следующее задание:

Списывание предложений с добавлением слов, при котором предложение превращается из простого в распространенное. Учащимся дается предложение: Катя рисует. К этому предложению предлагается задание – добавить в это предложение такие слова, чтобы предложение стало распространенным. (Катя рисует картину) То, предложение, которое получилось распространить еще раз, не изменяя ни одного исходного слова. Записать столько предложений, сколько они могут распространить. Так могут получиться такие предложения: Катя рисует картину маме. – Катя рисует большую картину маме. – Катя рисует большую картину любимой маме, и т.д.

Таким образом, учащиеся в интересной и занимательной форме повторят главные и второстепенные члены предложения.

Этот прием может проводиться в модификациях:

1. Списывание предложений, которые записаны без пробелов («Мамапошладомой.»).

2. Списывание предложений, которые заданы в обратном смысле (Кошка боится мыши).

3. Списывание исходного предложения с последовательным изменением в нем одного слова (Саша ест. – Мальчик ест. – Саша доедает.).

4. Списывание с сокращениями, где главным условием является сокращение каждого следующего предложения только на одно слово (Оля ела рисовую кашу. – Оля ела кашу. – Оля ела.).

5. Списывание предложений с добавлением концовки (Птица летит на …).

6. Списывание наоборот (Танцует Ира – Ира танцует).

Во время этапа контроля усвоения знаний на уроке математики по теме «Виды треугольников» полезно будет воспользоваться приемом «Корректор – 1», которое позволит развивать способности к концентрации и переключению внимания.

Это задание одно из основных в развитии произвольного внимания. Считается, что его ежедневное выполнение в течение, примерно, двух месяцев может значительно улучшить способность к переключению и концентрации внимания.

На бланке изображаются строки с различными видами фигур (от трех до шести). Первая строка короткая, в ней представлены по одной фигуре различного вида, в которых, в свою очередь, расставлены различные знаки. Далее следуют строчки с произвольным набором фигур, без знаков. Ребенку нужно по образцу заполнять пустые фигуры как можно быстрее и, конечно же, без ошибок. Время выполнения данного задания ограничивается 3-4 минутами.

Уровень развития внимания можно проследить, регулярно предлагая задания одного типа за одинаковую единицу времени, например 2 минуты и 5 видов фигур. Один и тот же бланк допустимо использовать несколько раз, заполняя образец с фигурами разными знаками.

Учащимся даются рабочие листы с заданием. «Заполни фигуры условными знаками. В равнобедренный треугольник поставь знак «+», а в равносторонний треугольник поставь знак «=», как показано в первой строчке – образце».

Таким образом учащиеся закрепят тему урока, учитель сможет увидеть затруднения ребенка, и самое главное, развивается восприятие, а именно такие свойства как объем и целостность.

На этапе первичного закрепления материала, на уроке окружающего мира эффективен прием «Что забыл художник?». Его суть в том, что ученик, рассматривая изображения, на которых не хватает какой-то детали, дорисовывает их или называет словами. Главная цель приема – научить ребенка находить специфические особенности, видеть мелкие детали целого. Этот прием закладывает «фундамент» для дальнейшей мыслительной деятельности. В ходе выполнения данного задания развивается способность видеть ошибки, неточности, ребенок учится контролировать правильность выполнения, а ведь именно этого не хватает многим школьникам, которые не умеют проверять собственные диктанты, контрольные, оставляя незамеченными глупые и досадные ошибки. Это прием позволяет не только проверить знания учащихся по теме урока, но и обеспечить концентрацию их внимания на определенном объекте.

Важно заметить, что все приемы универсальные и в руках каждого педагога-психолога они будут применяться вариативно и изменяться согласно реальным условиям ведения урока. Главное проявить креативность и подобрать подходящий материал.

Вывод по главе II

Экспериментальное исследование проводилось на базе МАОУ СОШ №5 г. Улан–Удэ, расположенном в посёлке Сосновый Бор Заиграевского района Республики Бурятия. В качестве респондентов был выбран 3 «А» класс в количестве 23 человек.

С целью диагностики уровня восприятия были использованы следующие методики:

1. Методика диагностики точности и скорости восприятия Л.Ф. Тихомировой.

2. Методика диагностики объёма восприятия (Н.А. Максимова).

3. Методика «Нелепицы» (С.Д. Забрамная).

В результате диагностики уровня восприятия младших школьников было выявлено, что у детей младшего школьного возраста развитие восприятия характеризуется низким уровнем точности и скорости восприятия, объема восприятия и целостности восприятия, что может быть связано с психологическими возрастными особенностями младшего школьного возраста, такими как период интенсивного развития и качественного преобразования познавательных процессов, а также отсутствие сформированных эталонов поведения.

В связи с полученными результатами исследования были предложены рекомендации по развитию восприятия младших школьников.

Заключение

По результатам настоящего исследования можно сделать следующие выводы.

Младший школьный возраст характеризуется развитием нравственности, этических положений, основ поведения. В данный период развития ребенок постигает процесс учения, ему интересно все новое, но это не касается только учебной, но и внеучебной деятельности. Для него открыт горизонт возможностей.

Восприятие представляет собой простейший познавательный психический процесс целостного отражения предмета и явления при непосредственном воздействии раздражителя на органы чувств. Восприятие обладает несколькими определенными свойствами: предметностью, целостностью, константностью, осмысленностью, избирательностью и апперцепцией.

Восприятию младшего школьника присущи следующие особенности:

– замечают не главное, а то, что бросается в глаза;

– часто восприятие ограничивается только узнаванием и последующим называнием предмета;

– слабя дифференцированность восприятия (1-2 классы);

– большая эмоциональность восприятия.

Восприятие младшего школьника развивается в работе, требующей большой умственной и двигательной активности. Это происходит тогда:

1. когда учащийся занят умственной деятельностью;

2. когда изучаемый материал доступен его пониманию;

3. когда изучаемый материал вызывает сильные переживания;

4. когда изучаемый материал интересен учащемуся и соответствует его потребностям;

5. когда учащийся включен в творческую деятельность.

Экспериментальное исследование проводилось на базе МАОУ СОШ №5 г. Улан–Удэ, расположенном в посёлке Сосновый Бор Заиграевского района Республики Бурятия. В качестве респондентов был выбран 3 «А» класс в количестве 23 человек.

С целью диагностики уровня восприятия были использованы следующие методики:

1. Методика диагностики точности и скорости восприятия Л.Ф. Тихомировой.

2. Методика диагностики объёма восприятия (Н.А. Максимова).

3. Методика «Нелепицы» (С.Д. Забрамная).

В результате диагностики уровня восприятия младших школьников было выявлено, что у детей младшего школьного возраста развитие восприятия характеризуется низким уровнем точности и скорости восприятия, объема восприятия и целостности восприятия, что может быть связано с психологическими возрастными особенностями младшего школьного возраста, такими как период интенсивного развития и качественного преобразования познавательных процессов, а также отсутствие сформированных эталонов поведения.

В связи с полученными результатами исследования были предложены рекомендации по развитию восприятия младших школьников, включающие в себя общие рекомендации по организации учебного процесса для развития восприятия младших школьников, а также приёмы и методы, которые могут быть использованы педагогом во время учебного процесса.

Таким образом, задачи настоящего исследования были решены, цель достигнута, а выдвинутая гипотеза – подтверждена результатами экспериментальной работы.

Список литературы

1. Авдонкина А. Р. Адаптация лингвострановедческого материала для его продуктивного восприятия младшими школьниками / А. Р. Авдонкина // Известия института педагогики и психологии образования. – 2022. – № 1. – С. 7-11.

2. Аммосова Ф. Т. Проблема развития познавательной активности младших школьников / Ф. Т. Аммосова, А. С. Сакердонова // Научный электронный журнал Меридиан. – 2018. – № 3(14). – С. 11-13.

3. Барышникова Е. В. Изучение мнемических процессов младших школьников / Е. В. Барышникова, С. С. Езекян // Современное образование: актуальные вопросы и инновации. – 2021. – № 2. – С. 180-184.

4. Башкалова М. А. Формирование интеллектуальной готовности детей к школе / М. А. Башкалова, Т. Н. Лосева, Н. В. Крицкая // Мир детства в современном образовательном пространстве : Сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов. – Витебск : Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2021. – С. 30-31.

5. Бурова Л. Д. Развитие когнитивного потенциала современного младшего школьника / Л. Д. Бурова // Креативный и когнитивный потенциал субъектов образовательного процесса: проблемы и перспективы развития : Сборник научных статей / Составитель: М.В. Веденькина. – Астрахань : Индивидуальный предприниматель Сорокин Роман Васильевич (Издатель: Сорокин Роман Васильевич), 2022. – С. 18-23.

6. Бычкова Е. С. Влияние восприятия на мотивацию познавательной деятельности младших школьников / Е. С. Бычкова, В. В. Зубарева // Гносеологические основы образования : Материалы IV Международной конференции, посвященной памяти профессора С.П. Баранова, Липецк, 25–26 октября 2020 года. – Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. – С. 253-255.

7. Гайдай О. А. Педагогические условия формирования визуальной культуры у детей младшего школьного возраста / О. А. Гайдай // Развитие человеческого потенциала системы образования для общества знаний : Сборник материалов V научно-практической конференции с международным участием, Биробиджан, 30 октября 2021 года / Под общей редакцией Н.Ю. Абраменко. – Биробиджан: Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, 2022. – С. 49-53.

8. Гоноболин Ф.Н. Внимание и его воспитание [Текст]: учеб. пособие для учителя /Ф.Н. Гоноболин. – М.: Педагогика, 1972. – 162 с.

9. Горлач Е. Я. Психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста / Е. Я. Горлач // Педагог-профессионал в школе будущего : Материалы IV Всероссийской молодежной конференции, Элиста, 21 апреля 2021 года. – Элиста: ЗАОр "НПП "Джангар", 2021. – С. 206-209.

10. Горожанкина Е. Н. Особенности выражения самооценки и самоотношения в сказках в младшем школьном возрасте / Е. Н. Горожанкина // Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ : Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых, Барнаул, 22–23 апреля 2021 года. – Барнаул: Алтайский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»., 2021. – С. 350-351.

11. Игнатова А. Р. Психолого-педагогические условия развития познавательной сферы у младших школьников, увлеченных современными электронными средствами и компьютерными играми / А. Р. Игнатова // Социальные отношения. – 2020. – № 4(35). – С. 27-35.

12. Касумова Б. С. Возрастные особенности и трудности в обучении младших школьников / Б. С. А. Касумова // Вопросы современной науки: новые достижения : материалы Международной (заочной) научно-практической конференции, София, 14 февраля 2022 года / Издателска Къща «СОРоС»; Научно-издательский центр «Мир науки». – Нефтекамск: Научно-издательский центр "Мир науки" (ИП Вострецов Александр Ильич), 2022. – С. 91-94.

13. Левченко А. В. Развитие познавательной сферы младших школьников методами арт-терапии / А. В. Левченко // Образовательная система: новации в сфере современного научного знания : сборник научных трудов. – Казань : ООО "СитИвент", 2019. – С. 163-167.

14. Мусс Г. Н. Использование наглядности как средства развития познавательных процессов у младших школьников / Г. Н. Мусс, Т. А. Завражнова // Начальная школа. – 2019. – № 7. – С. 50-52.

15. Нальгиева Х. Л. Важность игровых технологий в развитии познавательных процессов у младших школьников / Х. Л. Нальгиева // Шаг в науку : Сборник материаловIII Международной научно-практической конференции с участием студентов, Грозный, 10 октября 2020 года. – Махачкала: Чеченский государственный педагогический университет, 2020. – С. 182-187.

16. Нальгиева Х. Л. Характеристика познавательных процессов младших школьников / Х. Л. Нальгиева // Известия Чеченского государственного педагогического университета Серия 1. Гуманитарные и общественные науки. – 2021. – № 1(33). – С. 85-88.

17. Патлатенко М. С. Развитие художественного восприятия на уроках изобразительного искусства / М. С. Патлатенко, О. А. Овсянникова // Педагогический вестник. – 2020. – № 13. – С. 37-39.

18. Пашаева Ш. Влияние тренинга на развитие психических познавательных процессов младших школьников / Ш. Пашаева, У. Ш. Магомедханова // Мир психологии глазами студентов : сборник материалов студенческой научно-практической конференции, Махачкала, 29 ноября 2021 года. – Махачкала: Дагестанский государственный педагогический университет, 2021. – С. 121-126.

19. Попова А. В. Модели обучения и их влияние на развитие познавательных процессов младшего школьника / А. В. Попова // Исследования в Области психологии и педагогики в условиях современного общества : сборник статей Международной научно-практической конференции, Казань, 15 ноября 2022 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна", 2022. – С. 136-139.

20. Примак Е. Н. Психолого-педагогические условия адаптации детей младшего школьного возраста к образовательной деятельности / Е. Н. Примак // . – 2019. – № 3(30). – С. 68-75.

21. Светлолобова Н. П. Исследование познавательных процессов младших школьников / Н. П. Светлолобова // Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей XXXVII Международной научно-практической конференции, Пенза, 25 ноября 2020 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – С. 26-29.

22. Сурина М. А. Инновационные средства обучения младших школьников / М. А. Сурина, С. А. Рубашенко // Современные тренды образования : Материалы II Всероссийской (национальной) педагогической научно-практической конференции, Шуя, 11 декабря 2019 года / Отв. редактор Г.Е. Муравьёва. – Шуя: Шуйский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ивановский государственный университет", 2020. – С. 71-75.

23. Талызина Н.Ф. Психология детей младшего школьного возраста: формирование познавательной деятельности младших школьников: учебное пособие для академического бакалавриата / Н.Ф. Талызина. - 2-е изд., пер. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 172 с.

24. Ткаченко И. Н. Игра как средство развития познавательных процессов детей младшего школьного возраста / И. Н. Ткаченко, В. А. Рубцова, Т. В. Колган // Информационные системы и технологии как фундамент прогрессивных научных исследований : сборник статей Международной научно-практической конференции, Казань, 12 октября 2022 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА САЙНС", 2022. – С. 128-130.

25. Харабаджах М. Н. Технологии интерактивного обучения как средство повышения познавательной активности младших школьников / М. Н. Харабаджах // Педагогический вестник. – 2020. – № 15. – С. 61-63.

26. Чиркова В. С. Особенности процесса обучения детей младшего школьного возраста / В. С. Чиркова, Л. В. Копылова // Актуальные проблемы начального общего образования: теория и практика : материалы IV Международной научно-практической конференции, Чита, 25–26 ноября 2021 года. – Чита: Забайкальский государственный университет, 2021. – С. 100-104.

27. Чумак Ю. А. Особенности восприятия младшими школьниками образа своей семьи / Ю. А. Чумак // . – 2019. – № 11(43). – С. 47-50.

Приложение

Протоколы исследования

По методике диагностики точности и скорости восприятия Л.Ф. Тихомировой

|

№ п/п |

Уровень |

|

1. |

ВУ |

|

2. |

НУ |

|

3. |

НУ |

|

4. |

НУ |

|

5. |

НУ |

|

6. |

СУ |

|

7. |

СУ |

|

8. |

ВУ |

|

9. |

НУ |

|

10. |

НУ |

|

11. |

НУ |

|

12. |

НУ |

|

13. |

НУ |

|

14. |

СУ |

|

15. |

СУ |

|

16. |

СУ |

|

17. |

НУ |

|

18. |

НУ |

|

19. |

НУ |

|

20. |

НУ |

|

21. |

НУ |

|

22. |

СУ |

|

23. |

СУ |

По методике диагностики объёма восприятия (Н.А. Максимова)

|

№ п/п |

Уровень |

|

1. |

НУ |

|

2. |

ВУ |

|

3. |

НУ |

|

4. |

НУ |

|

5. |

СУ |

|

6. |

НУ |

|

7. |

НУ |

|

8. |

ВУ |

|

9. |

НУ |

|

10. |

СУ |

|

11. |

НУ |

|

12. |

СУ |

|

13. |

НУ |

|

14. |

ВУ |

|

15. |

НУ |

|

16. |

СУ |

|

17. |

НУ |

|

18. |

СУ |

|

19. |

СУ |

|

20. |

СУ |

|

21. |

НУ |

|

22. |

СУ |

|

23. |

СУ |

По методике «Нелепицы» (С.Д. Забрамная)

|

№ п/п |

Уровень |

|

1. |

НУ |

|

2. |

ВУ |

|

3. |

НУ |

|

4. |

СУ |

|

5. |

НУ |

|

6. |

НУ |

|

7. |

СУ |

|

8. |

ВУ |

|

9. |

НУ |

|

10. |

ВУ |

|

11. |

НУ |

|

12. |

СУ |

|

13. |

НУ |

|

14. |

СУ |

|

15. |

НУ |

|

16. |

НУ |

|

17. |

НУ |

|

18. |

НУ |

|

19. |

ВУ |

|

20. |

СУ |

|

21. |

СУ |

|

22. |

СУ |

|

23. |

СУ |

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.