«Реализация смыслового чтения при подготовке к ГИА по биологии»

Подготовила:

учитель биологии

МБОУ «ООШ с.Меловое»

Сычёва В.А.

2021-2022 гг.

«Реализация смысловое чтения на при подготовке к ГИА по биологии и для систематизации биологических знаний при работе с одаренными детьми»

Подготовила: учитель биологии

МБОУ «ООШ с.Меловое»

Сычёва В.А.

Эпиграф. Смысловое чтение и работа с текстом как одно из направлений работы с одаренными детьми в условиях ФГОС «Люди перестают мыслить, когда перестают читать» (Д. Дидро).

Цель смыслового чтения — максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить информацию. Это внимательное «вчитывание» и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Владение навыками смыслового чтения способствует развитию устной речи и, как следствие, — письменной речи, способствует продуктивному обучению.

Актуальность.

Учитывая темпы прироста научной информации, выпускник школы никогда не будет владеть таким количеством знаний, которых бы ему хватило на всю оставшуюся жизнь. Подавляющему большинству придётся самостоятельно их наращивать, причём, скорее всего, этот процесс будет постоянным.

С учетом общих требований ФГОС ООО, ФГОС СОО изучение предметной области естественно-научной направленности должно обеспечить метапредметные результаты:

1. выпускники по биологии должны владеть исследовательской и проектной деятельностью, уметь видеть проблему, делать выводы, аргументировать, защищать свои идеи;

2.должны уметь работать с источниками информации;

3.должны приобрести способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях по отношению к природе.

4.уметь адекватно использовать речевые средства.

А для этого нужно уметь самостоятельно работать с информацией, то есть:

знать, где и как её можно найти анализировать то, что получили, сравнивать данные из разных источников.

Безусловно, чтобы хорошо подготовиться к ГИА необходимо начинать обучение работать с информацией с 5 класса. Некоторые школьники испытывают серьезные трудности при чтении и осмысления текста, испытывая трудности по извлечению из текста необходимой информации.

Поэтому считаю, что одна из основных задач учителя: научить ученика осмысленно работать с текстом и поэтому на первый план выдвигается смысловое чтение текста на любом предмете. Оно предполагает цепочку взаимосвязанных универсальных учебных действий работы с текстом: восприятие – осмысление – применение (использование в новых условиях)..

В своей работе по формированию навыков смыслового чтения я проработала некоторые методы и приёмы данной технологии на внеурочных занятиях с учащимися 6-8 классов.

. Основные приёмы смыслового чтения, которые я использовала в работе по осмыслению текста:

1. Приём «Затруднительная ситуация»

2. Приём «Чтение в кружок»

3. Прием: «Тонкие и толстые вопросы»

3.Приём « КольцаЭйлера-Венн»»

4. Приём «Бортовой журнал»

5. Прием: «Шпаргалка»

6.Прием «Ромашка Блума»

Приём «Затруднительная ситуация»

Задание. 1.Проанализируйте предложенные Вам факты предположите, о чем или о ком будет текст?

2.Проанализируйте картинки предположите, о чем или о ком будет текст?

По небольшому фрагменту текста ученики пытаются догадаться о ком или о чём будет идти речь.

Приём «Чтение в кружок» Цель: управление процессом осмысления текста во время чтения. Читает один человек, другой задает ему вопрос по прочитанному тексту. Далее читает второй человек, а третий задает ему вопрос по прочитанному тексту. Если его ответ не верен или не точен, слушающие его поправляют.

После чтения в кружок по данному тексту учащиеся придумывали друг другу

тонкие и толстые вопросы:

Прием: Тонкие и толстые вопросы

«Толстые и тонкие вопросы» — это способ организации взаимоопроса учащихся по тексту, теме, при котором «тонкий» вопрос предполагает репродуктивный однозначный ответ (чаще это «да» или «нет»), а «толстый» (проблемный) требует глубокого осмысления задания, рациональных рассуждений, поиска дополнительных знаний и анализ информации.

Приём направлен на реализацию сразу трёх целей, которые ставятся на реализацию регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД.

· обучает ребёнка на практике применять новые знания и соотносить их с уже полученными;

· отрабатывает умение формулировать вопросы;

· воспитывает уважение к различным мнениям и взглядам на одну и ту же проблему.

Сформулированный ребёнком вопрос позволяет сделать вывод об уровне развития:

· умения погружаться в текст;

· способности анализировать информацию в контексте личного опыта;

· навыка работать в малых и больших группах, выслушивать оппонента и доказательно высказывать свою точку зрения.

Задание: Прочитайте текст и заполните таблицу вопросов, и озвучьте друг другу вопросы с целью уточнения понимания смысла текста:

«Тонкие» вопросы

Предполагаемый ответ

Кто? Что? Когда?Где?Как называется… ?Какой?

«Толстые» вопросы?

Объясните, почему… ?

В чём различие… ?

Предположите, что будет, если… ?

Верно ли что… ?

Вопросы к тексту «Латимерия»

Тонкие вопросы:

1. На побережье какого континента была выловлена первая латимерия?

2. В честь кого назван первый пойманный целакант?

3. Когда на Земле жили целаканты?

4. Кто впервые обнаружил необычную рыбу синего цвета в 1938 году?

Толстые вопросы:

1.Объясни, в чем различие боковой линии латимерии

и современных рыб?

2.Верно ли, что латимерия имела хромосомный набор

сходный с кариотипом земноводного?

3.Представь, что произойдет если латимерию запустили бы в

речную воду?

4.Объясни, в чем важность находки кистеперой рыбы?

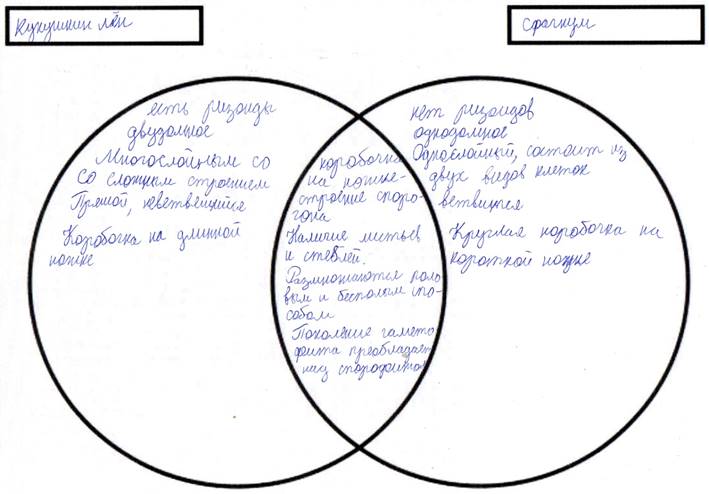

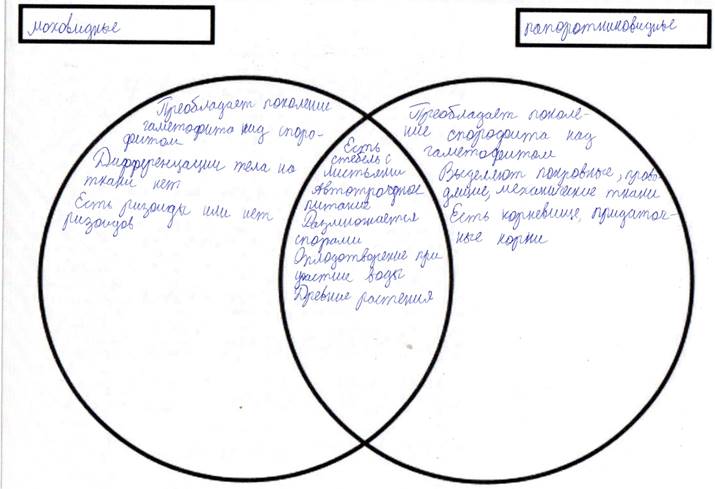

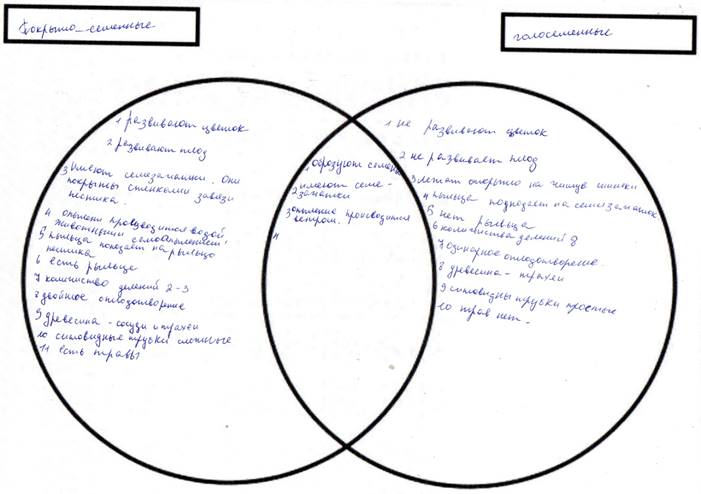

Приём «Кольца Эйлера-Венна»

Прием "Кольца Венна", или "Диаграмма Венна", стал активно применяться в рамках технологии развития критического мышления. Впервые прием описан английским ученым Джоном Венном в книге "Символическая логика". Это графический способ, который используется, когда нужно сравнить два или более понятия, явления, способа, предмета. "Кольца Венна" помогают выявить общее в двух или нескольких явлениях, подчеркнуть различия и обобщить знание по заявленной теме.

1. На уроке выявляются два или более понятий, терминов, явлений, которые нужно сравнить.

2. Ученики рисуют кольца и заполняют графы: общие черты, индивидуальные ( сходство и различие)

3. На этапе осмысления (закрепления материала) происходит обсуждение составленных диаграмм (в парах, в группах).

. Примеры: Кольца Эйлера по теме: Моховидные

. Кольца Эйлера «Сравнение свойств моховидных и папоротниковидных

Кольца Эйлера «Сравнение свойств Покрытосеменных и Голосеменных растений

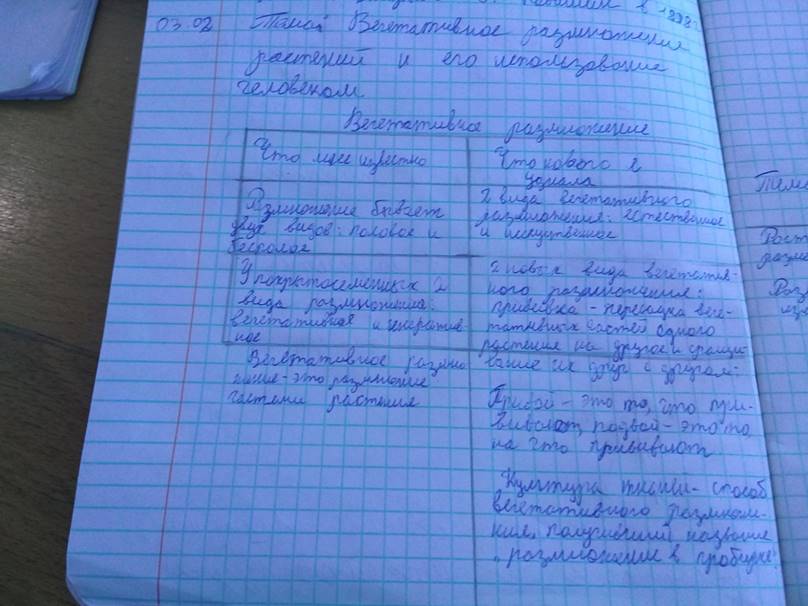

Приём «Бортовой журнал»

Прием «Бортовой журнал» был разработан в рамках технологии развития критического мышления. Он позволяет не только получить адекватную картину степени усвоения учениками материала, но и помогает ученикам развивать умение фиксировать информацию, используя графические способы, научиться оценивать свои сильные и слабые стороны, дает возможность наглядно представить заданную проблему.

Задание: Прочитайте текст про себя и заполните «Бортовой журнал».

Алгоритм работы с приемом

1. . Заполнение бортового журнала. Лист разлиновывается на две части по вертикали. В левую часть записываются все вопросы и ключевые понятия темы.

2. Знакомство с новой темой. Во время чтения текста ученики работают в правой части бортового журнала, фиксируя все новое, что они узнали, отмечая непонятное.

3. Первичная рефлексия. После предлагается обсудить (в парах, в группах) первые впечатления. Ученики должны поработать со своим составленным списком вопросов и понятий: уточнить, добавить, зафиксировать новое знание.

4. Практическое применение. На данном этапе учитель просит учеников соотнести новое знание с имеющимся практическим опытом: в какой жизненной ситуации может пригодиться новое знание, как его использовать на практике? Можно привести примеры из жизни, соотнести со сведениями из других уроков, описать свои воспоминания, которые появились во время прослушивания лекции.

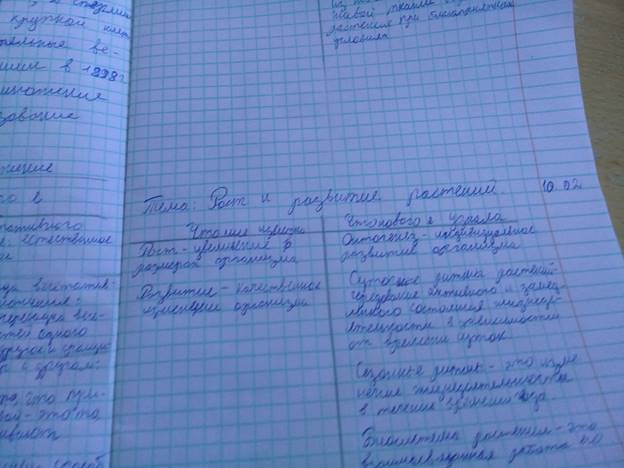

Примеры: бортовых журналов учащихся по теме: Вегетативное размножение растений

Примеры: бортовых журналов учащихся по теме: Рост и развитие растений

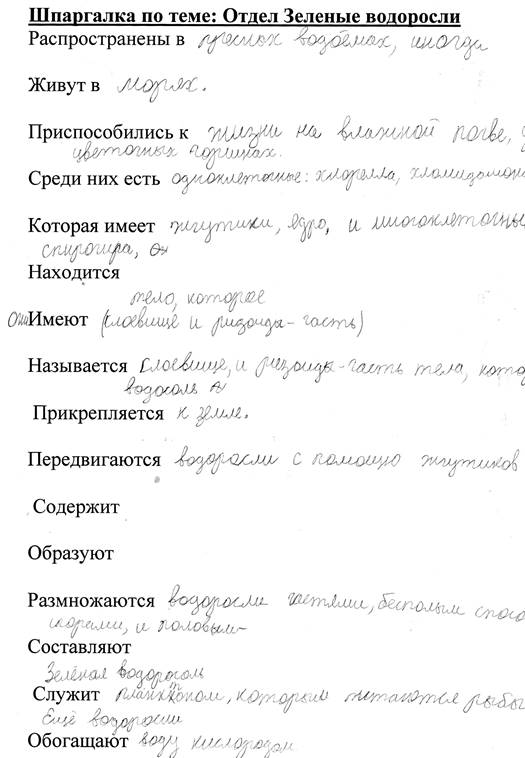

Прием «Шпаргалка» Составление схем, планов, опорного конспекта краткого изложения основного материала, используя только глаголы «растут, состоят из..., размножаются, бывают, используются, дышат, питаются ». Задания данного типа строятся на подборе из текста необходимых понятий и составления «шпаргалки по теме». Когда дети научатся составлять конспект, используя каркас из глаголов, прошу их по этому плану рассказать об изучаемом объекте и показать на схеме или доске. Использую обмен шпаргалками, это развивает у учащихся внимание, они замечают неточности или недостатки и их устно исправляют.

Шпаргалка по теме: Текст Отдел Зеленые водоросли

Численность 13 тыс. видов.

Распространены в пресных водоемах,некоторые живут в морской воде, немногие приспособились к жизни на влажной почве, на коре деревьев, цветочных горшках.

Среди них есть одноклеточные :хлорелла, хламидомонада,которая имеет жгутики, под оболочкой находится цитоплазма, ядро, хроматофор, а также многоклеточные:

спирогира, улотрикс, ульва, кладофора. Многоклеточные имеют тело, которое называется слоевище и ризоиды -часть тела с помощью которого водоросль прикрепляется ко дну водоема. Вольвокс колониальная водоросль. Передвигаются водоросли с помощью жгутиков, есть неподвижные. В клетках зеленых водорослей хроматофор содержит пигмент хлорофилл, которого больше всего. Многоклеточные водоросли образуют тину и густые заросли в прудах и озерах.

Размножаются вегетативно- частями слоевища, бесполым размножением специальными клетками спорами, половым размножением с помощью половых клеток гамет. Зеленые водоросли имеют большое значение они составляют планктон водоемов, который служит пищей для рыб, беспозвоночных животных, а также обогащают воду кислородом.

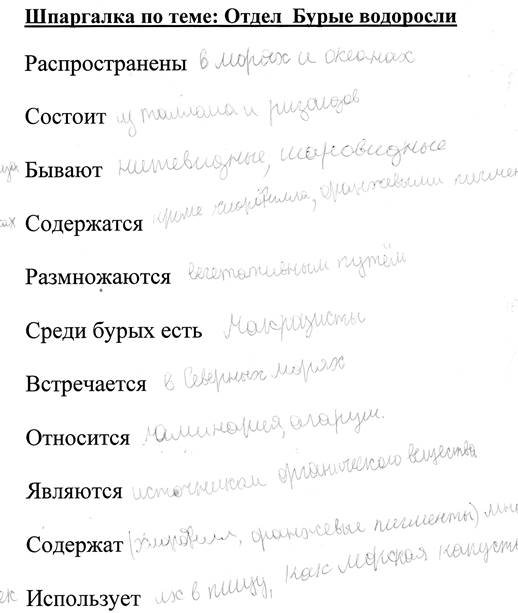

Шпаргалка по теме: Текст Отдел Бурые водоросли

Численность до 1.5 тыс. видов. Распространены в морях, и океанах преимущественно в прибрежных мелководьях, вдали от берегов, некоторые на глубине 180-200 метров.

Тело водорослей состоит из таллома и ризоидов, напоминающих корни растений. Слоевища бывают нитевидные, шаровидные, пластинчатые. В клетках содержатся кроме хлорофилла оранжевые пигменты, бурые и их большее количество. Окраска водорослей от оливково- желтой до темно- бурой. Размножаются вегетативно частями таллома, бесполое размножение спорами и половое размножение половыми клетками гаметами. Среди бурых водорослей есть очень большого размера до 30060 метров это макроцистис. В северных морях встречается фукус. К бурым водорослям относится ламинария, агарум, алария. Эти водоросли являются источником органического вещества, кормом для животных, убежищем для животных. Они содержат много йода и человек использует их в пищу как морская капуста.

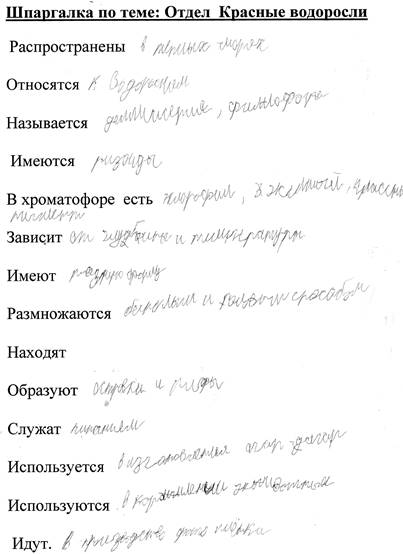

Шпаргалка по теме: Текст Отдел Красные водоросли

Численность 4тыс. видов. Распространены в морях и океанах. Относятся к морской придонной растительности.

Тело водорослей называется таллом и имеются ризоиды для прикрепления ко дну. В

хроматофоре кроме хлорофилла есть оранжевый пигмент, красный , синий от их соотношения зависит окраска. Водоросли имеют очень разнообразную форму пластинчатую, цилиндрическую, нитевидную. Виды красных водорослей: делессерия, филлофора, анфельция, порфира.

Размножаются также вегетативно частями таллома, бесполым размножением — спорами и половым размножением- клетками гаметами. Эти водоросли находят широкое применение. Вместе с коралловыми полипами водоросли образуют океанические острова, служат сырьем для получения агар- агара, который используется в кондитерской промышленности, а также используются на корм скоту в прибрежных районах, идут для изготовления кино и фотопленки.

Прием « Ромашка Блума» Использую данный прием в двух вариантах на уроках:

1.Вопросы то тексту формулирует учитель. Это более легкий способ, используется на начальной стадии — когда необходимо показать учащимся примеры, способы работы с ромашкой. Данный вариант начинаю использовать с 5 класса, где в начале учащиеся знакомятся с характеристикой вопросов:

1. Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию.

2. Уточняющие вопросы. Целью этих вопросов является предоставление ученику возможностей для обратной связи с целью получения информации об осмыслении материала. Вопрос следует начать со слова – объясни…

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы, направлены на установление причинно-следственных связей.

4. Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу "бы", элементы условности, предположения, прогноза.

5. Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление взаимосвязи между теорией и практикой.

6. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов.

2.Вопросы формулируют сами учащиеся. Это вариант требует определенной подготовки от детей, так как они придумывают вопросы репродуктивного характера легко, а вот вопросы-задания требуют определенного навыка. Данный прием использую на разных стадиях урока ( проверка Д\з, после чтения учебного текста на стадии осмысления или на стадии рефлексии).

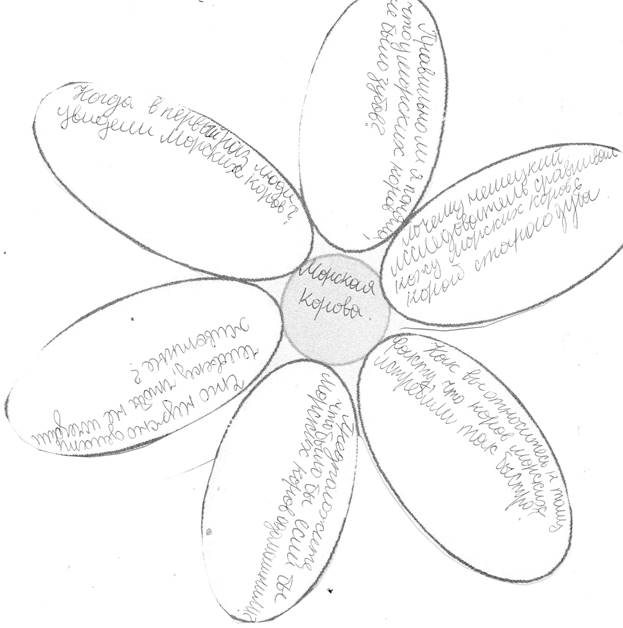

Прием Ромашка Блума к тексту: «Морская корова»

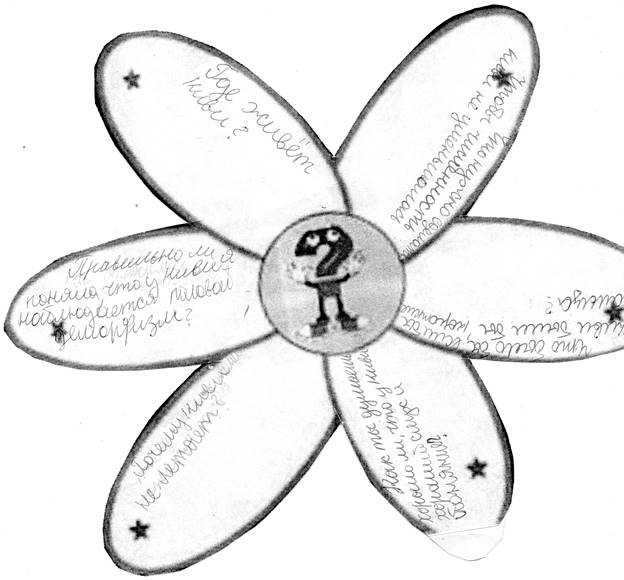

Прием Ромашка Блума к тексту: «Киви»

Задание: Прочитайте текст и составьте по 1 вопросу по тексту из каждой группы вопросов.

1. Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию: "Что?", "Когда?", "Где?", "Как?". Вопрос следует начать со слова - назови …

2. Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: "То есть ты говоришь, что…?", "Если я правильно понял, то …?", "Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?". Целью этих вопросов является предоставление ученику возможностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся. Вопрос следует начать со слова – объясни…

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова "Почему?" и направлены на установление причинно-следственных связей. "

4. Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу "бы", элементы условности, предположения, прогноза: "Что изменилось бы ...", "Что будет, если ...?", "Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после...?". Вопрос следует начать со слова – придумай….

5. Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление взаимосвязи между теорией и практикой: "Как можно применить ...?", Что можно сделать из ...?", "Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?", "Как бы вы поступили на месте героя рассказа?". Вопрос следует начать со слова – предложи….

6. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. "Почему что-то хорошо, а что-то плохо?", "Чем один отличается от другого?", "Как вы относитесь к ?" и т.д. Вопрос следует начать со слова – поделись…

Тексты взяты с сайтой по подготовке к ГИА по биологии: «Незнайка» https://neznaika.info/ege/biology/, сайт Гущина «Сдам ГИА»

https://bio-oge.sdamgia.ru/test?id=1567597/.

Приложение 1

Задание 29

МОРСКАЯ КОРОВА

Морская, или стеллерова, корова — полностью истребленное человеком млекопитающее отряда сирен.

Впервые люди увидели морских коров в ноябре 1741 года, когда судно командора Витуса Беринга «Святой Петр», участвовавшее во Второй Камчатской экспедиции, потерпело крушение при попытке встать на якорь у острова, впоследствии названного именем Беринга.

Георг Стеллер, натуралист и врач экспедиции, был единственным специалистом с естественнонаучным образованием, кто лично видел и описал этот вид. По Стеллеру, самка коровы достигала 295 дюймов (около 7,5 м) в длину. В обхвате самка имела 22 фута (6,6 м). Вес самки, измеренной Стеллером, был около 3,5 т.

Голова была в сравнении с размерами тела очень небольшой, причем корова могла свободно двигать ей как в стороны, так и вверх-вниз. Конечности представляли собой короткие закругленные ласты с суставом посередине, оканчивавшиеся роговым наростом, который сравнивали с конским копытом. Тело оканчивалось широкой горизонтальной хвостовой лопастью с выемкой посередине.

Кожа стеллеровой коровы была голой, складчатой и чрезвычайно толстой и, по выражению Стеллера, напоминала кору старого дуба. Цвет ее был от серого до темно-коричневого. Один из немецких исследователей, изучавший сохранившийся кусок кожи стеллеровой коровы, установил, что по прочности и эластичности она близка к резине современных автомобильных покрышек. Возможно, такое свойство кожи было защитным приспособлением, спасавшим животное от ранений о камни в прибрежной зоне.

Ушные отверстия были настолько маленькими, что почти терялись среди складок кожи. Глаза были также очень небольшими, по описаниям очевидцев — не больше, чем у овцы. Мягкие и подвижные губы были покрыты вибриссами толщиной со стержень куриного пера. Верхняя губа не была раздвоенной. Зубов у стеллеровой коровы не было. Пищу она перетирала с помощью двух роговых пластин белого цвета (по одной на каждой челюсти).

Большую часть времени стеллеровы коровы кормились, медленно плавая на мелководье, часто используя передние конечности для опоры на грунт. Кормом ей служили исключительно водоросли, прежде всего морская капуста. Поведение данного животного отличалось медлительностью, апатичностью и отсутствием страха перед человеком. Эти факторы облегчали добычу коров английским, французским и американским китобоям. Сыграла роль и невысокая численность коров на момент открытия около двух тысяч. Привязанность этих животных друг к другу была весьма сильной. Описано, как самец в течение трех дней приплывал к убитой самке, лежавшей на берегу. Так же вел себя и детеныш другой самки, забитой промышленниками. Стеллерова корова обитала только у побережья Командорских островов.

Хищническое истребление животных ради вкуснейшего мяса привело к полному исчезновению морских коров к 1768 году.

Появляющиеся изредка сообщения о наблюдении морских коров в ряде районов Камчатского края не подтверждены. От морских коров, которые могли стать первыми одомашненными морскими млекопитающими, осталось только несколько скелетов и кусков кожи.

ЛАТИМЕРИЯ

В 1938 году куратор Ист-Лондонского музея (ЮАР) Марджори Латимер в улове местных рыбаков обнаружила необыкновенную рыбу синего цвета. Ни в одном определителе не было ее описания, поэтому мисс Латимер не смогла определить видовую принадлежность этого животного. Из рыбы было сделано чучело, в котором профессор ихтиологии Джеймс Смит узнал представителя целакантов. Эти рыбы жили на Земле 400 миллионов лет назад и вымерли в конце мелового периода — 66 миллионов лет назад. В мае 1939-го профессор Смит опубликовал описание находки, дав ей латинское имя Latimeria chalumnae в честь мисс Латимер и места находки — реки Чалумна.

Важность этой находки заключалась в том, что родственники целакантов, пресноводные кистеперые рыбы, стали предками всех наземных позвоночных животных. Долго считалось, что целаканты практически не изменились за 400 миллионов лет. Поэтому при поимке латимерии появлялась возможность изучить внутреннее строение «живого ископаемого» и проследить эволюцию важнейших систем органов.

Второй экземпляр был пойман лишь в 1952 году. Оказалось, что латимерия живет в прибрежных водах на глубине 100-300 метров. Днем она прячется в пещерах, а ночью перемещается ближе к поверхности, где и питается. Ее парные плавники поддерживаются костными поясами, которые напоминают плечевой и тазовые пояса конечностей наземных четвероногих животных. Осевой скелет целакантов эволюционировал независимо от других позвоночных, поэтому у латимерии нет позвонков, а есть прочная трубка диаметром 4 см. У латимерии обычная для современных рыб боковая линия соседствует с комплексом кожных каналов, характерным лишь для ископаемых бесчелюстных. Самки латимерий вырастают в длину до 2 метров, самцы до 150 см при весе 50-90 кг.

В 1997 году в Индонезии на северном побережье о. Сулавеси был открыт второй вид этого рода. Исходя из места находки (город Монадо) существу присвоили название Latimeria menadoensis. Различия между видами незначительны, согласно генетическим исследованиям, виды разделились 30-40 миллионов лет назад. Интересно, что Latimeria chalumnae, пойманная в 1991 году, имела хромосомный набор из 48 хромосом и он заметно отличался от набора современных двоякодышащих рыб, но очень похож на 46-хромосомный кариотип земноводного Ascaphus truei.

ПТИЦА КИВИ

Киви, или бескрылые, — нелетающие бескилевые птицы Новой Зеландии. Размером киви с обычную курицу, весом от 1,4 до 4 кг. Характерен половой диморфизм: самки крупнее самцов. Тело у киви грушевидной формы, с маленькой головой и короткой шеей. Перья киви больше напоминают густую шерсть, они мягкие серые или светло-бурые. Киви свойственна наибольшая редукция крыльев среди птиц: они всего 5 см в длину и почти незаметны среди оперения. Однако у киви сохранилась привычка, отдыхая, прятать клюв под крыло. Киви имеют короткие, но очень сильные четырехпалые с острыми когтями ноги. Хвост у киви отсутствует. Скелет не пневматичен, кости тяжелые.

Киви не полагаются на зрение — глаза у них очень маленькие, всего 8 мм диаметром. Гораздо лучше развиты слух и обоняние. У киви очень длинный, гибкий, тонкий, прямой или слегка изогнутый клюв, который у самцов достигает длины 95-105 мм, а у самок— 110-120 мм. Ноздри у киви открываются на конце клюва, а у остальных птиц — у его основания.

Нормальная температура тела киви — 38 °С, что на два градуса ниже, чем у других птиц, и ближе к температуре тела млекопитающих.

Киви обитают преимущественно в сырых вечнозеленых лесах. Длинные пальцы на ногах помогают им не вязнуть в болотистом грунте. Образ жизни они ведут исключительно сумеречный и ночной. В течение дня киви прячется в вырытой норе, дупле или под корнями деревьев. У большого серого киви норы представляют собой настоящий лабиринт с несколькими выходами.

Киви — крайне территориальные птицы, и брачная пара, а особенно самец, яростно защищает от конкурентов свой гнездовой участок, который может занимать от 2 до 100 га. Границы своего участка птицы обозначают с помощью криков, которые по ночам слышны за несколько километров. На охоту киви выходят примерно через 30 минут после заката. Их корм составляют насекомые, моллюски и земляные черви, а также опавшие ягоды и плоды. Добычу киви разыскивают с помощью обоняния и осязания — разгребая землю ногами и глубоко погружая в нее клюв, они буквально «вынюхивают» червей и насекомых. При случае киви не отказываются от мелких амфибий и ракообразных.

В отличие от большинства птиц, у самок киви функционируют оба яичника, а не только левый. Киви — рекордсмен среди птиц по относительным размерам откладываемых яиц: у обыкновенного киви оно весит до 450 г, около 1/4 массы самой птицы. Снесенное яйцо насиживает самец, который покидает его только на время кормления.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.