Тема: Римская Республика в III-II вв.до н.э.

Вторым периодом римской истории является эпоха республики1, которая продолжалась с конца VI в. по 30 г. до н. э.

Историю республики обычно делят на три больших периода: ранняя республика (конец VI в. — 265 г. до н. э.); эпоха великих завоеваний (265 — 230-е годы II в. до н. э.); гражданские войны и кризис республики (133—131 гг. до н. э.).

Период ранней республики характеризуется двумя важными процессами. Вопервых, это время сословной борьбы патрициев и плебеев, в ходе которой были созданы социально-политический базис римского общества и его политическая система. Во-вторых, Рим завоевывает Италию, что позволило ему стать гегемоном, а затем и хозяином Средиземноморья.

Борьба патрициев и плебеев началась еще в царский период, но особенно обострилась во времена ранней республики. Основными пунктами борьбы были три: аграрный вопрос, долговой вопрос и политические права. Для подавляющего большинства граждан земля была основным источником существования. Кроме частных наделов (обычно по два югера), земля принадлежала гражданскому коллективу и арендовалась отдельными гражданами. Львиная доля общественной земли (ager publicus) арендовалась патрициями, и для массы плебеев земли явно не хватало. Нехватка земли стала основной причиной движения плебеев и римской экспансии.

Другим наболевшим вопросом была массовая задолженность плебса и жесткое долговое право. По законам XII таблиц, арендатор мог казнить несостоятельного должника, но чаще последних продавали в рабство за границу или заставляли отрабатывать долг на положении кабальника. Таким образом, задолженность становилась путем к закрепощению рядовых общинников.

Политическая власть также реально находилась в руках патрициев. Народное собрание, формально считавшееся высшим органом власти, на деле имело весьма ограниченные возможности. Кроме того, в одном виде комиций2 (центуриатные) богатая часть граждан имела подавляющий перевес, а второй вид (куриатные) состоял только из патрициев. Реальная власть находилась в руках патрицианского сената и магистратов.

Во главе управления стояли два консула, избираемые на год центуриатными комициями и имевшие, по сути дела, царский империй3. Кроме консулов, четко засвидетельствованы только их помощники, квесторы; первоначально они были помощниками консулов в делах суда, а затем ведали охраной государственной казны.

Эта ситуация и определяла основные требования плебеев. Во-первых, это было auxilium, т. е. элементарная правовая защита от произвола патрицианских властей, наличие своих магистратов и прав, ограничивающих карательные функции патрицианских властей. Во-вторых, поскольку плебс составлял большинство в народном собрании, он требовал расширения реальных прав последнего и более демократичного принципа голосования в комициях. Наконец, плебс стремился к доступу своих представителей к высшим должностям и местам в сенате. Кроме того, важным вопросом становилось получение плебеями полных прав римских граждан: права вступления в законный (так называемый квиритский) брак4, активного и пассивного избирательного права.

Расстановка сил в борьбе была сложной. Плебс объединял не только народные массы, но и людей богатых, а иногда и знатных, выходцев из неримской знати или бывших обедневших патрициев. Эта верхушка стремилась потеснить патрициев и получить равные с ними права в политике. Именно из них чаще всего выходили лидеры плебса. Рядовые же массы были больше заинтересованы в земле, решении долгового вопроса и расширении прав народного собрания.

Патриции тоже не всегда были едины. Борьба за власть между знатными родами вела к тому, что некоторые из них шли на сближение с плебеями, а другие, наоборот, жестко отстаивали сословные интересы. Часты были и тактические разногласия внутри сената.

Первая вспышка сословной борьбы относится, если верить римскому историку Титу Ливию, к 494 г. до н. э. В ответ на невыносимые условия долговой кабалы и произвол кредиторов плебеи удалились из Рима на Авентинский холм. В условиях военной угрозы со стороны этрусков и латинов патриции уступили. Плебс добился права избрания особых магистратов из своей среды — народных трибунов , игравших роль представителей плебса перед государством.

Вначале трибуны защищали отдельных плебеев от произвола магистратов (ius auxilii). Постепенно из этого права вырастает довольно большая власть. С 449 г. особа трибуна стала неприкосновенной, а его дом имел право убежища. Трибун мог наложить вето (запрет) на решения магистратов и сената (право интерцессии). Постепенно он становится как бы хранителем договора между сословиями и в этом качестве мог принять меры против его нарушителей (арест, штраф и т. д.). Власть трибунов была ограничена чертой города, за его пределами она не действовала. Первоначально трибунов было двое или пятеро, а затем их число дошло до десяти. Доступ к должности получила в основном верхушка плебса, которая и возглавила борьбу с патрициями.

80—50-е годы V в. были временем наиболее острой борьбы вокруг аграрного вопроса. В эти годы Рим вел тяжелые войны с эквами, вольсками и другими соседними племенами. Традиционной тактикой плебса и трибунов стал отказ от участия в наборе войск. Решить аграрный вопрос не удавалось, и только в 456 г. по закону трибуна Ицилия удалось поделить земли на Авентине.

В 451—450 гг. до н. э. под давлением плебса происходит первая кодификация права. Для составления законов создается комиссия «10 мужей» (децимвиров). Почти все ее члены были патрициями. Законы регулировали правила судопроизводства, долговое право, отношения внутри семьи, права собственности и сделки купли-продажи. Они также устанавливали наказания за различные преступления (колдовство, убийство, воровство, членовредительство, государственную измену). Запись законов была важным элементом перехода от родового общества к классовому и становления римского полиса. Для них характерно сочетание различных принципов: принципа талиона и принципа денежной пени, свободы завещания и тенденции к сохранению собственности внутри рода и т. д., что типично для законодательства переходной эпохи.

В целом кодификация была успехом плебеев, на место произвола магистрата ставился закон. Важной уступкой стало признание права осужденного на казнь апеллировать к комициям (право провокации). Тем не менее ряд законов был направлен против плебса: долговое право было крайне жестким, а браки между патрициями и плебеями запрещались.

События 451—450 гг. до н. э. едва не привели к реакционному перевороту. Децимвиры во главе с Аппием Клавдием отказались сложить власть, и только новый уход плебеев из Рима и оппозиция в сенате привели к их отставке.

В 449 г. по законам консулов Луция Валерия и Марка Горация была восстановлена неприкосновенность народных трибунов. Кроме того, подтверждалось право апелляции к народному собранию на приговор магистрата, касающийся смертной казни5. Эти законы восстанавливали завоевания народа, ликвидированные децимвирами. Наконец, постановления, принятые на собраниях по трибам, в которых участвовали плебеи, приобретали силу закона. Теперь трибутные комиции наряду с куриатными и центуриатными стали разновидностью полномочного народного собрания.

445 год до н. э. ознаменовался новой победой плебеев. Закон Капулея разрешил браки между патрициями и плебеями. Прежде всего этим правом воспользовалась верхушка плебса. Закон стал первым шагом на пути образования новой патрицианско-плебейской знати. Тогда же впервые встал вопрос о допуске плебеев к консульству.

Начиная с 444 г. до н. э. в Риме устанавливается практика, по которой вместо двух консулов могли избираться так называемые трибуны с консулярной властью числом от трех до восьми. Эта магистратура была доступна плебеям. Вопрос о том, кто будет избираться в данном году, консулы или трибуны, решал сенат.

В ответ на это в 443 г. до н. э. из полномочий консула были изъяты функции производства ценза и контроля за составом общины, которые перешли к новым магистратам-цензорам, избиравшимся только из патрициев.

Во второй половине V в. до н. э. борьба сословий несколько затихает. Основной причиной было успешное наступление на соседей и вывод ряда колоний, что позволило частично решить аграрный вопрос. В 406 г. была захвачена большая территория г. Вейи (см. далее, раздел 3), однако в 390 г. Рим подвергся нашествию галлов.

Галльское вторжение вызвало очередной кризис, достигший своей высшей точки в 376 г., когда народные трибуны Лициний и Секстий выдвинули три законопроекта:

во-первых, запрещалось иметь в одних руках более 500 югеров (125 га) земли, что должно было установить более сбалансированное распределение общественной земли;

во-вторых, уплаченные по займу проценты засчитывались в счет погашения долга, а оставшуюся часть разрешалось уплатить в рассрочку в течение трех лет. Это означало фактическую кассацию долгосрочных займов; в-третьих, упразднялся институт трибунов с консулярной властью. Вместо этого всегда должны были избираться консулы, но один из них обязательно из плебеев. Этим законом патрицианско-плебейская знать (нобилитет) окончательно закрепляла свои позиции.

Патриции оказали ожесточенное сопротивление, и только в 367 г. законы были приняты. Однако аграрный и долговой вопросы решены не были. Рим вышел из положения иным путем — за счет завоевания. С 40-х годов IV в. он начал наступление и в середине III в. стал хозяином Италии. На новые земли было выведено около 30 колоний и создано ряд новых триб, что притупило остроту кризиса и стало основой для смягчения социального конфликта.

Вскоре после законов Лициния — Секстия плебеи добиваются доступа к другим должностям, в том числе цензора, диктатора и претора (см. ниже).

Во второй половине IV в. до н. э. был изменен порядок утверждения решений народного собрания со стороны «отцов» (сената или патрицианских куриатных комиций). Теперь утверждение давалось предварительно, а не после решения и тем самым сводилось к фикции. Народное собрание стало решающей законодательной инстанцией.

Конец IV в. до н. э. знаменовался новым существенным изменением. В 326 или 313 г. по закону Петелия — Папирия было установлено, что должник отвечает перед кредитором только имуществом, а не телом. Этим актом в Риме были ликвидированы долговая кабала и рабство сограждан.

Последним актом борьбы был закон Гортензия (283 г.), окончательно утвердивший за плебисцитами (решениями народа по трибам) силу закона.

Период борьбы патрициев и плебеев в целом имел для Рима то же значение, что для Греции — период архаики. Причину победы плебеев следует искать в сплоченности римских низов, сумевших отстоять личную, а вместе с ней и политическую свободу. В Риме, как и в Греции, не создался государственный сектор экономики, в котором обычно возникали условия для массового закрепощения.

Вместе с тем государство продолжало оставаться элитарным. Политическое руководство и социально-экономическое преобладание концентрировалось в руках небольшой группы новой знати. Половинчатым было и решение долгового вопроса, а аграрный вопрос был решен не за счет внутренних преобразований, а за счет экспансии. Основным итогом было создание в Риме полисной республики, а в ходе борьбы сословий конституировались ее базовые элементы: статус гражданина, формальный суверенитет народа и разветвленная система магистратур.

Весь V век был заполнен непрерывной и тяжелой борьбой. После свержения царя латины сделали попытку освободиться от римской гегемонии. В 496 г. при Регилльском озере римляне одержали победу, но договор 493 г. был равноправным. Вся первая половина V в. прошла в тяжелой борьбе с соседямиэтрусками на севере и италийскими племенами вольсков, эквов и сабинян на юге и востоке. Только около 425 г. римляне одержали победу в борьбе с этрусками и захватили город Фидены. Еще тяжелее были войны с эквами и вольсками. Перелом наступил после их разгрома при Альгиде в 431 г. На юге и востоке началось римское наступление. В начале IV в. Риму удалось добиться крупного успеха. В 396 г. после длительной осады был взят большой этрусский город Вейи в 30 км к северу от Рима.

В 390 г. Рим подвергся нашествию кельтов (галлов) из Северной Италии. Разбив римлян при Аллии, они заняли Рим, но сумев овладеть только крепостью на Капитолии. После долгой осады галлы, получив выкуп, удалились. Набеги галлов продолжались еще несколько десятилетий.

Галльское нашествие существенно ухудшило внешнеполитическое положение Рима. После него римляне на протяжении пятидесяти лет ведут непрерывные войны с эквами, вольсками и латинами. В 80-е годы IV в. Риму пришлось обороняться, но к 60—50-м годам он снова перешел в наступление. Первыми были разгромлены эквы и герники, в 355—351 гг. потерпел поражение один из крупнейших этрусских городов — Тарквинии. В середине IV в. была упрочена римская гегемония в Лации, а к 338 г. римляне полностью подчинили вольсков. Рим стал одним из сильнейших государств Центральной Италии.

Дальнейшее продвижение римлян на юг столкнуло их с самнитами, многочисленной группой племен, обитавшей в горах Средней Италии. Яблоком раздора стала Кампания. Еще в V в. она была захвачена самнитскими племенами, которые смешались с местными жителями (авзонами) и греческими колонистами и утратили связь с соплеменниками. Поэтому, когда в Кампанию двинулась новая волна переселенцев, кампанцы обратились за помощью к Риму. В результате так называемой Первой Самнитской войны (343—341 гг. до н. э.) римляне захватили Кампанскую равнину.

В 340 г. началось восстание латинских союзников, сделавших попытку освободиться от гегемонии Рима. В восстании участвовали почти все крупные города Лация во главе с Тускулом. В союзе с ними выступили вольски. В битве при горе Трифане возле Суэссы латины были разбиты, и с этого времени Рим прочно завоевал гегемонию в Лации и распустил Латинский союз, а также окончательно подчинил вольсков.

В 327—304 гг. до н. э. произошла Вторая Самнитская война. Поводом к ней стала политическая борьба в Неаполе, когда борющиеся стороны обратились к Риму и самнитам. В 327—326 гг. после осады римляне вступили в город, а затем вытеснили самнитов из Кампании. В 321 г. сильная армия обоих консулов вторглась в Самний, однако попала в засаду и была окружена самнитами. Армия капитулировала, и римлянам пришлось заключить позорный мир. Только в 314 г. римляне взяли реванш, разбив самнитов у Таррацины, и начали медленное продвижение в Самний, которое часто прерывалось ответными атаками самнитов на Лаций и Кампанию. В 305 г. был захвачен центр самнитов Бовиан, а в 304 г. стороны заключили мир. Хотя самниты сохранили почти всю территорию, их мощь была сломлена.

В ходе Самнитских войн происходит реорганизация армии. Сражавшиеся ранее только общей фалангой легионы6 делятся теперь на более мелкие подразделения, манипулы7, состоявшие из двух центурий (сотен). Манипулярное деление увеличило боеспособность и маневренность легиона.

В 310 г. началась война с этрусками. Молодой полководец Квинт Фабий Руллиан совершил рейд через Циминский лес и ударил врагу в тыл. В 308 г. главные противники Рима на севере, Тарквинии и Вольсинии, сдались. На севере наступило затишье.

Решающую роль в борьбе за Среднюю Италию сыграла Третья Самнитская война (298—290 гг. до н. э.). Против Рима объединились самниты, этруски и вновь появившиеся в Италии галлы. Накануне войны римляне заключили союз с группой племен Центральной Италии (вестинами, пиценами, марруцинами, марсами и др.). В 298 г. к Риму обратились луканы, которые просили помощи против самнитов. Вторжение консула Сципиона в Луканию привело к началу войны.

Уже первые вторжения римлян в Самний поставили самнитов на грань разгрома. В 296 г. римские легионы опустошили почти весь Самний. Главные силы самнитов прорвались на север на соединение с галлами и этрусками. Против союзников двинулась мощная римская армия во главе с Фабием Руллианом. В 295 г. при Сентине римляне одержали победу. Галлы и этруски ушли на север. Победа определила судьбу Средней Италии. В 293 г. у Аквилонии самниты снова были разбиты, а в 290 г. им пришлось сдаться. Самниты сохранили за собой только небольшую территорию и были вынуждены стать римскими союзниками.

В 290 г. были покорены сабиняне. Средняя Италия была в руках римлян. В 90-е гг. Рим заставил этрусские города стать его союзниками. В 285—282 гг. было разгромлено галльское племя сенонов, а в 70—60-е гг. Рим закрепил свои позиции в Северной Италии и подчинил Италию вплоть до р. Рубикон. На завоеванной территории появился ряд колоний.

Греческие города на юге Италии, ослабленные наступлением луканов и бруттиев, переживали упадок. Центром греческой лиги стал самый крупный из них, Тарент. В 282 г. по просьбе г. Фурий римляне разбили луканов и поставили в городе гарнизон. Это вызвало конфликт между Римом и Тарентом. Тарентинцы обратились за помощью к царю Эпира (небольшое государство на Балканском полуострове) Пирру.

Весной 280 г. Пирр высадился в Италии с 25-тысячным войском. В армии Пирра было 20 слонов. Рим впервые столкнулся с эллинистической армией, самой передовой военной силой того времени.

Летом 280 г. при Гераклее Пирр разбил римское войско. Большую роль сыграли слоны. После победы на сторону царя перешли луканы и самниты. В 279 г. римляне потерпели новое поражение при Аускуле, однако победа далась Пирру с большим трудом. Рассказывали, что после битвы Пирр произнес: «Еще одна такая победа, и мне не с кем будет вернуться в Эпир» (отсюда происходит выражение «Пиррова победа»). В 278—275 гг. Пирр втянулся в новое предприятие, возглавив борьбу сицилийских греков против Карфагена. После первых успехов он оказался в трудном положении и весной 275 г. вернулся в Италию. В сражении при Беневенте победу одержали римляне. После этого Пирр покинул Италию, а в 272 г. Тарент сдался Риму. Риму подчинились греческие города юга Италии и помогавшие Пирру италийские племена. Завоевание Южной Италии завершилось.

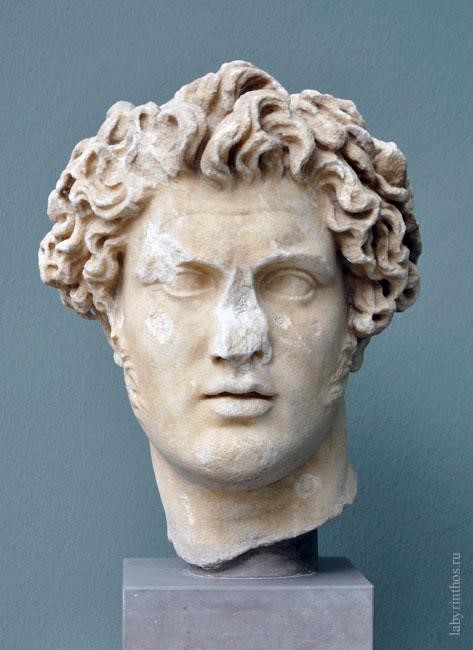

Пирр, царь Эпира

Мрамор. Римская копия с греческого оригинала III в. до н.э.

Копенгаген. Новая глиптотека Карлсберга

На первый взгляд победа маленькой общины на Тибре кажется поразительной, но факт этот вполне объясним. Находясь в центре Италии на плодородной Латинской равнине в устье единственной судоходной реки, Рим оказался в центре взаимодействия экономических, культурных и этнических влияний, Рим и латинская федерация достигли большей централизации, чем их противники. Римские легионы обладали более высокой организацией, чем ополчения самнитов или галлов и греческие наемники. В борьбе за Италию совершенствовалась и римская дипломатия. Поэтому Рим оказался единственной силой, способной объединить Италию.

Завоеванная Римом Италия не представляла собой единого государства. Это была группа общин и городов, находившихся под властью города-гегемона и имевших различный правовой статус. В современной науке этот сложный конгломерат называется «италийская федерация», что, строго говоря, неверно. Единого союзного договора не было, существовали лишь договоры Рима с каждым из союзников. Договорные условия различались и зависели от ряда причин, особенно от значения общины и обстоятельств подчинения.

Наиболее привилегированной частью населения были римские граждане, обладавшие всей совокупностью гражданских и политических прав. Это были жители Рима, граждане разбросанных по Италии римских колоний и ряд италийских городов, получивших либо полные права гражданства, либо «гражданство без права голоса» (sine suffragio), т. е. без политических прав. Ряд общин (муниципии) сохраняли при этом самоуправление. К середине III в. римские граждане составили около 1/3 населения Италии.

Большинство италиков (этруски, самниты, луканы, апулийцы и др.) находились в положении союзников. Они сохраняли самостоятельность во внутренних делах, но подчинялись Риму во внешней политике и были обязаны поставлять ему военные контингенты. Приморские города, в основном греческие, считались морскими союзниками и поставляли флот. Наиболее привилегированную часть союзников представляли собой так называемые латинские колонии (всего около 30), жители которых в случае переселения в Рим получали римское гражданство. В середине III в. до н. э. это право было ограничено, в основном распространяясь на местных магистратов и сенаторов.

Наконец, самую бесправную категорию образовывали так называемые дедитиции («сдавшиеся»), находившиеся под прямым управлением со стороны римских властей.

Римляне забирали часть земель побежденных. Они становились римской общественной землей и частью раздавались гражданам, а частью продавались всем желающим.

В экономическом отношении Рим III в. до н. э. представлял собой аграрное государство. Принадлежащие ему земли делились на две основные категории: государственные (ager publicus) и частные. Подобное разделение свидетельствует о полисном характере государства. Однако при наличии государственного фонда, включавшего в себя бо́льшую часть земель, государственного экономического сектора не было. Земли сдавались в аренду частным лицам, причем иногда беднейшие граждане освобождались от налогов. Постепенно такие арендаторы превращались в фактических собственников земли, хотя верховная собственность государства продолжала сохраняться.

В Риме господствовало мелкое и среднее землевладение. До середины III в. до н. э. процесс концентрации земельной собственности еще не зашел далеко. Государство, как это явствует из законов Лициния — Секстия, стремилось к поддержанию характерного для полиса относительного экономического равновесия. Число рабов было невелико. Основными культурами были зерновые, овощи и фрукты, рано появились виноград и оливки. Вследствие низкого технического уровня хозяйство носило преимущественно натуральный характер, хотя земледельцы все же нуждались в торговом обмене. Поэтому уже в эпоху царей в городах, прежде всего в Риме, появляются рынки. Раз в неделю устраивались базары, реже — крупные ярмарки.

Сведения о появлении профессиональных ремесленников относятся еще к периоду царей. Среди археологических находок встречаются изделия высокого качества. Подчинение греков и этрусков в IV—III вв. вызвало подъем ремесла и культуры. Частые войны стимулировали развитие оружейного производства, которое велось местными силами. В IV в. до н. э. в Риме ведется крупное строительство: город восстанавливается после галльского нашествия, строится Аппиева дорога (312 г. до н. э.), сооружают многочисленные храмы и т. д. В Риме функционирует водопровод. Развивается производство предметов роскоши.

Рим имел большой внутренний и внешний рынок. С середины IV в. появляется медная монета (асс), римляне начинают также пользоваться греческими серебряными монетами. В III в. появилась римская серебряная монета (денарий). Тем не менее торговля не была основным источником дохода, а главной целью производства было удовлетворение собственных, по преимуществу сельскохозяйственных и военных, потребностей.

Римское общество делилось на три сословия: сенаторы, всадники и плебс, однако сословная принадлежность не наследовалась. Кроме цензового критерия было необходимо предоставление статуса государством. Поэтому сын сенатора мог не принадлежать к сословию отца, а сын плебея теоретически имел право стать сенатором.

Высшим сословием было сенаторское. При республике к нему принадлежали только члены сената. Имущественного ценза для них не существовало, хотя, как правило, сенаторы были богатыми людьми. Фактически сенат контролировался небольшой группой из 30—40 знатных патрицианских и добившихся власти в IV—III вв. плебейских родов, которая получила название нобилитета. Формально нобили не имели никаких особых прав, а идеологическим обоснованием их особого положения было не столько происхождение, сколько заслуги (их или их предков) на поприще государственной службы.

Второе сословие называлось всадническим. Первоначально в него входили самые богатые граждане, служившие в коннице и голосовавшие в 18 всаднических центуриях. В III в. до н. э. всадничество утратило свой военный характер. К сословию принадлежали лица, обладавшие цензом в 400 тыс. сестерциев8 и выше, однако, чтобы стать римским всадником, этого было недостаточно. Ранг всадника давало государство в лице цензора. Вместе с титулом всадник получал лошадь и деньги для ее содержания. Каждые пять лет цензоры устраивали «переаттестацию» всадников, причем некоторые могли лишиться этого звания.

В новой литературе установилось мнение, что всадничество представляло собой торгово-финансовую элиту в противовес сенаторской земельной аристократии. В последнее время эта точка зрения подвергается пересмотру. Выяснилось, что большинство всадников также были землевладельцами. Некоторые всадники активно участвовали в деловой жизни, но в основном они играли роль крупных банкиров. Однако в деловой жизни участвовали и сенаторы. Основную же массу торговцев и владельцев производств составляли плебеи и вольноотпущенники.

Все остальные граждане считались плебсом. Плебс представлял собой разнородную группу, включавшую как сравнительно богатых людей, так и неимущую массу. Плебс делился на городской и сельский. Если первый в значительной степени превращался в неимущий люмпен-пролетариат, то второй в основном состоял из мелких и средних землевладельцев.

Несмотря на отсутствие формально-правовых барьеров, римские сословия оставались довольно замкнутыми, и выходцы из низов были практически лишены возможности войти в высшее сословие.

Особую категорию римских граждан составляли вольноотпущенники (либерты). Получив свободу, раб обретал и ограниченные права гражданства. Ограничены были и права его детей — либертинов. Обладая этим комплексом «социальной неполноценности» и не имея возможностей для государственной карьеры, либерты и либертины активно участвовали в производительной жизни общества. Их роль в ремесле и торговле была весьма значительна.

Высшим государственным органом республики считалось народное собрание (комиции). В Риме существовало три типа комиций: куриатные (собрания патрициев по куриям), центуриатные и трибутные. В основе центуриатных комиций лежало деление по имущественным классам, каждый из которых выставлял определенное число центурий9. Как и ранее (см. лекцию 23), общество делилось на пять классов. В IV—III вв. критерием деления становится имущественный ценз. Нижней границей для 1-го класса было состояние в 100 тыс. сестерциев, 2-го — 75 тыс., 3-го — 50 тыс., 4-го — 25 тыс., 5-го — 12,5 тыс. или 11 тыс. сестерциев. Те, кто имел менее 11 тыс., назывались пролетариями. 1-й класс выставлял 80 центурий, 2-й, 3-й и 4-й — по 20, а 5-й — 30. К ним были добавлены 18 центурий всадников, 4 центурии ремесленников и музыкантов и 1 центурия пролетариев. В период между 241 и 238 гг. распределение центурий было изменено. Каждый класс получил равное число центурий (по 70), а их общее число достигло 373, что усилило значение средних слоев населения.

Трибутные комиции возникли из сходок плебса по территориальным округам — трибам. После 287 г. по закону Гортензия, их решения стали обязательными для всего народа. Каждая триба имела один голос. Всего в Риме было 35 триб (4 городские и 31 сельская).

Строгого разделения функций между разными комициями не было, и это позволяло магистратам лавировать. По установившейся практике, в III—I вв. до н. э. основные законы проходили через трибутные комиции. Они же избирали низших магистратов (квесторов, эдилов и др.). Центуриатные комиции решали вопросы войны и мира и выбирали высших магистратов (консулов, преторов, цензоров). Куриатные комиции утратили свое значение и реально перестали собираться.

Оба собрания не имели законодательной инициативы. Они могли собираться только по инициативе должностного лица и давать ответ на его предложения. Собрание было стихийным, правильного учета голосов не было. Беднейшие граждане голосовали в центурии пролетариев и четырех городских трибах.

Главной слабостью собрания была социально-политическая разобщенность плебса. Городской и сельский плебс имели разные интересы, существовал также антагонизм между беднотой и зажиточными слоями. Значительная часть плебеев была клиентами знати. Все это делало комиции слишком слабыми, чтобы иметь реальную власть.

В Римской республике была разветвленная система должностных лиц (магистратов). Рим не знал последовательного деления власти на законодательную, исполнительную и судебную. Большинство высших магистратов имели так называемый империй, совокупность прав, включающих военное командование, некоторые гражданские и юридические полномочия, право созывать сенат и народное собрание и др.

Все римские магистратуры были выборны (кроме диктаторской), безвозмездны, временны (для большинства — сроком на один год) и коллегиальны (кроме диктатуры).

В нормальных условиях республика управлялась так называемыми ординарными магистратами. К ним относились консулы, преторы, цензоры, эдилы, квесторы и народные трибуны.

Во главе республики по-прежнему стояли два ежегодно избираемых консула. Консулы были главами государства и верховными главнокомандующими с высшим империем. Их именами назывался год. Младшими коллегами консулов были преторы, избираемые на тот же срок. Они также имели империй, но основной их функцией было руководство судом. Раз в пять лет (с перерывом на 3,5 года) выбирались два цензора, срок власти которых длился 18 месяцев. Цензоры составляли списки граждан и проводили ревизию списков сената и всадников. Цензоры не имели империя, но не были никому подчинены и обладали неограниченными правами в выполнении своих функций. Более мелкими магистратами были эдилы, выполнявшие роль надзирателей за состоянием города и ведавшие устройством государственных празднеств и прочих зрелищ (что связывало эту должность с большими личными затратами), а также квесторы, выполнявшие функции казначеев. Особое положение занимали народные трибуны, избираемые на год числом 10 человек. Хотя трибунат вошел в общую систему магистратур, он продолжал до известной степени сохранять связь с плебсом и быть контрольным органом демократии. Они могли вносить законопроекты и налагать вето на решения всех магистратов и сената; империя народные трибуны не имели.

В особо критических ситуациях избирались или назначались экстраординарные магистраты, наиболее значительным из которых был диктатор. Он назначался сроком не более чем на шесть месяцев одним из консулов по специальному решению сената и обладал всей полнотой власти. По сути дела, назначение диктатора было временной реставрацией монархии. Против него не действовало ни право апелляции, ни трибунское вето. Диктатор назначал себе помощника, именуемого начальником конницы.

К III в. до н. э. установилась иерархия должностей и последовательность их прохождения. После исполнения должностей квестора, эдила и народного трибуна (для плебеев) можно было баллотироваться в преторы и консулы. Из бывших консулов назначались диктаторы и выбирались цензоры.

Роль государственного совета играл сенат. Списки сената составляли цензоры, комплектовавшие его по преимуществу из бывших магистратов. Раз в пять лет цензоры производили ревизию его состава. Иерархия в сенате зависела от магистратуры. В период республики число сенаторов достигало 200—300 человек.

Формально сенат считался консультативным советом при магистратах. Однако, поскольку ни лишенное инициативы народное собрание, ни постоянно меняющиеся магистраты не могли эффективно осуществлять повседневную политику, сенат превратился в правительство. Его власть основывалась не столько на законе, сколько на существовавшей практике. Сенат монополизировал финансы, внешнюю политику и дела, связанные с культом. Он также ведал организацией военных действий. Вскоре сенат присвоил себе роль арбитра между магистратами. Наконец, в его руках был контроль за государственной безопасностью.

Рим не имел единой конституции. Она слагалась из различных правовых норм, принятых в разное время. В такой ситуации особенно возрастала роль неписаных правил и практики, что усиливало контроль сената над политической жизнью общества.

Римское общество и государство были сильно милитаризированы. Любой гражданин от 18 до 60 лет мог быть призван в легионы. В периоды максимального военного напряжения Рим мог выставить несколько сот тысяч солдат, чего не мог сделать ни один из его противников. Огромные ресурсы Рима и были одной из основных причин последовавших в III—II вв. крупных завоеваний.

После завоевания Италии агрессивные устремления Рима были направлены на Сицилию, где уже несколько сот лет шла борьба между Карфагеном и Сиракузами. К 60-м годам III в. до н. э. Карфаген захватил почти весь остров. В 289 г. против Сиракуз восстали их южноиталийские наемники, мамертинцы, которые захватили весь северо-восточный угол острова с г. Мессаной. Борьбу с мамертинцами возглавил Гиерон, ставший царем Сиракуз. В 265 г. он разбил врага в сражении и осадил Мессану. Оказавшись в безвыходном положении, мамертинцы разделились: одни обратились к Карфагену, а другие — к Риму. Первыми успели карфагеняне, но римляне вошли в Мессану и выбили оттуда пунийский гарнизон. Это явилось началом Первой Пунической войны (264—

241 гг. до н. э.).

Силы сторон были разнородны. Карфаген обладал преимуществом на море, в то время как Рим почти не имел флота. Рим имел численное превосходство, и хотя карфагенские наемники стояли качественно не ниже римлян, они были гораздо менее надежны и более дорогостоящи и трудноуправляемы, чем римское полисное ополчение. Карфаген имел более сильную конницу, другим преимуществом был более стабильный командный состав. Наконец, богатый Карфаген обладал более значительными материальными ресурсами.

Война в Сицилии началась удачно для римлян. В 264—263 гг. они разбили объединенные силы карфагенян и Сиракуз и заставили сиракузского правителя Гиерона заключить с ними мир и союз. В 262 г. был взят один из оплотов Карфагена в Сицилии — Агригент. Вскоре, однако, стало ясно, что победа над Карфагеном невозможна без господства на море. В кратчайший срок Рим строит сильный флот. Весной 260 г. при Милах римляне одержали первую победу на море, а в 256 г. направили огромный флот в Африку. У мыса Экном карфагеняне были снова разбиты в морском сражении. Римляне высадились в Африке и захватили ряд городов. Карфаген был на грани поражения, но, собравшись с силами, пунийцы сумели разгромить десантную армию консула Регула.

После поражения в Африке римский флот дважды погибал от бури. Только в 250 г. римляне одержали победу под Панормом, и теперь у Карфагена в Сицилии остались две крупные морские крепости — Дрепана и Лилибей. Тем не менее Риму не удалось реализовать свой успех. В 247 г. в Сицилию прибыл талантливый карфагенский полководец Гамилькар Барка. Опираясь на свои базы, Гамилькар полностью парализовал наступление римлян. С небольшими силами и затратами карфагеняне успешно вели войну на истощение. В 242 г. на средства частных лиц, данные взаймы государству, был построен новый флот, а в марте 241 г. консул Лутаций Катул разбил карфагенян у Эгатских островов и отрезал Гамилькара от Африки.

Карфаген был вынужден пойти на мир. По договору 241 г. к Риму перешли все сицилийские владения Карфагена. Последний также должен был выплатить контрибуцию в 3200 талантов.

После 241 г. обе стороны готовятся к новой борьбе. Карфагеняне создают мощную базу в Испании. Во главе антиримской политики встала партия Баркидов, возглавляемая Гамилькаром, его зятем Газдрубалом, а затем — сыновьями Ганнибалом, Гамилькаром и Магоном (см. лекцию 22). В лице Ганнибала римлянам противостоял один из крупнейших полководцев античности.

Рим также ведет активную внешнюю политику. В 238 г., воспользовавшись внутриполитическими сложностями в Карфагене, он захватил Сардинию. В 225—222 гг. римляне захватили долину р. По, разгромив галльские племена бойев и инсубров. На севере была построена так называемая Фламиниева дорога, соединившая Рим с главным городом Цизальпинской Галлии — Медиоланом (будущий Милан). В ходе двух Иллирийских войн (230—228 и 220—219 гг.) римляне захватили полосу восточного побережья Адриатического моря и очистили его от иллирийских пиратов. Это были первые завоевания Рима на Балканах. Эти успехи стали толчком к конфликту с Македонией.

В 219 г. Ганнибал захватил испанский город Сагунт, являвшийся союзником

Рима, что послужило поводом ко Второй Пунической войне (218—201 гг. до н. э.).

Римляне планировали комбинированный удар по Карфагену. Одна армия под командованием консула Публия Сципиона была отправлена в Испанию, вторая во главе с его коллегой Семпронием Лонгом нацелилась на Африку. Этот замысел был парализован стратегическим планом Ганнибала. С самого начала он решил перенести войну в Италию. Опираясь на свое тактическое превосходство, Ганнибал хотел разбить и обескровить римлян, а затем расколоть италийский союз и заставить Рим капитулировать. Дополнительным фактором было вовлечение в антиримскую коалицию других сил: галлов, Сиракуз, Македонии. Из-за господства римлян на море карфагенский полководец решил двинуться сухопутным путем через Галлию и Альпы.

В начале мая 218 г. Ганнибал выступил из Нового Карфагена на север. Он перешел Пиренеи и вскоре подошел к Родану (совр. Рона), где встретился с направлявшимся в Испанию Сципионом. Успешно избежав столкновения, Ганнибал приблизился к Альпам. 15-дневный переход через этот хребет был труднейшим этапом похода. Половина армии погибла в пути, и только в конце сентября небольшое войско, составлявшее 20 тыс. пехоты и 6 тыс. конницы, вступило в долину По. Здесь к нему присоединились недавно покоренные римлянами галлы, которыми Ганнибал пополнил армию.

При Тицине Ганнибал разбил конницу римлян, а в декабре 218 г. при Требии10 была разгромлена соединенная армия Сципиона и Лонга. В битве при Требии он впервые применил свой новый тактический прием — фланговый охват, который позднее дал блестящие результаты при Каннах. В 217 г. армия под командованием консула Гая Фламиния закрыла карфагенянам путь на юг у г. Арреция в Этрурии. В течение нескольких дней Ганнибал совершил обход по болотистой равнине р. Арно и оказался в тылу римлян. Фламиний бросился догонять его. Ганнибал устроил засаду у Тразименского озера. Здесь 21 июня 217 г. до н. э. в узком проходе между озером и подступающими к нему горами была уничтожена 30-тысячная армия римлян. Погиб и сам Фламиний. Потерпел поражение и второй консул. В Риме началась паника, все ожидали похода карфагенян на Рим, однако Гаинибал прошел в Южную Италию.

Римляне передавали командование назначенному диктатором Квинту Фабию. Фабий изменил способ ведения войны. Он был первым из римских полководцев, начавших применять новые методы. Диктатор следовал за Ганнибалом, изнуряя врага мелкими стычками и избегая крупных столкновений (за это он получил прозвище «Кунктатор» — медлитель). Стратегия Фабия была единственно верной, но она вела к затягиванию войны, разорению италийского крестьянства и вызвала недовольство в Риме.

В 216 г. консулами были избраны лидер демократов и сторонник наступательной тактики Марк Теренций Варрон и аристократ Эмилий Павел. Римляне решили дать Гапнибалу генеральное сражение; 2 августа 216 г. армии встретились в Апулии на равнине возле Канн. Римляне располагали 80 тыс. пехоты и 6 тыс. конницы. Битва закончилась страшным поражением римлян: римская армия была окружена, свыше 70 тыс. человек пали на поле боя. Это была треть всех военных ресурсов Рима и его союзников. В битве погиб Эмилий Павел, а Варрон бежал с остатками армии.

Поражепие поставило Рим на грань катастрофы, и только ценой неимоверных усилий сенат сумел спасти положение. Были мобилизованы все имеющиеся силы. В период с 215 по 208 г. римляне держали армию в 20—25 легионов. Два легиона были сформированы из освобожденных рабов.

Другим опасным последствием каннского разгрома был переход на сторону Ганнибала юга Италии: прежде всего самнитов, луканов и апулов; осенью 216 г. к карфагенянам присоединилась Капуя. Напротив, Средняя Италия оказалась верна Риму.

Канны стали для Рима хорошим уроком. Избегая больших сражений и изнуряя противника мелкими стычками, римляне медленно, но верно теснили Ганнибала на юг. В 214 г. римляне отбросили Ганнибала от Нолы и развернули наступление в Лукании. В 214—211 гг. обе стороны вели позиционную войну в Апулии, Лукании и Самнии.

Впрочем, вскоре Рим постигли новые неудачи. План Ганнибала по созданию большого антиримского союза начал осуществляться. Война охватила все западное Средиземноморье. В 211 г. карфагеняне, получив подкрепления, уничтожили римские войска в Испании; летом 214 г. в Сиракузах победила прокарфагенская партия. Этим воспользовались карфагеняне, сумевшие захватить большой кусок острова. Примерно в это же время Ганнибал заключил союз с македонским царем Филиппом V, который начал военные действия против Рима.

Римляне защищались. Им удалось создать сильную коалицию греческих государств, которая нейтрализовала Филиппа. После двухлетней осады в 211 г. римляне взяли упорно сопротивлявшиеся Сиракузы. Во время грабежа погиб организатор обороны Сиракуз, знаменитый ученый Архимед. Карфагеняне были выбиты из Сицилии. В 211 г. римляне осадили Капую, а все попытки Ганнибала снять блокаду закончились безуспешно. С целью отвлечения римских войск от Капуи он совершил поход на Рим и приблизился к городу. Появление карфагенян под Римом вызвало панику. Впрочем, взять Рим Ганнибал не пытался, понимая, что его силы недостаточны. Римляне не сняли войск из-под Капуи, Ганнибал ушел от Рима, а Капуя пала. Падение Капуи способствовало отходу от Ганнибала его союзников в Италии. Спустя два года римляне овладели Тарентом.

В 210 г. до н. э. Рим перешел в наступление, которое возглавил молодой полководец Публий Сципион, сын консула 218 г. Будучи направлен в Испанию, он захватил центр испанской державы Баркидов — Новый Карфаген, а к 207 г.

вытеснил карфагенян из Испании.

В Италии война затянулась. Римляне оттеснили Ганнибала в Бруттий. Каждый небольшой успех в борьбе с ним стоил римлянам больших потерь. Многолетняя война в Италии вела к истощению ее людских и материальных ресурсов. Стратегия Ганнибала едва не привела к поражению Рима. В 208 г. над римлянами нависла смертельная опасность: сильная армия Газдрубала, брата Ганнибала, перешла Альпы и двинулась на помощь последнему. Но весной 207 г., на р. Метавре карфагеняне были разбиты, а Газдрубал пал в бою.

Вернувшийся из Испании Сципион предложил новый план действий. Он добился разрешения перенести войну в Африку. В 204 г. армия Сципиона высадилась недалеко от Утики. Успехи римлян вынудили карфагенское правительство отозвать Ганнибала из Италии. Осенью 202 г. Сципион и его союзник — нуминдийский царь Масинисса в битве при Заме южнее Карфагена одержали победу над Ганнибалом. Карфаген был побежден.

В 201 г. Рим и Карфаген заключили мир, который ознаменовал собой окончательную победу Рима и полное поражение Карфагена. Последний отказался от всех своих владений вне Африки, выдал все военные суда и слонов и уплатил контрибуцию в 10 тыс. талантов. Кроме того, Карфаген был лишен права вести войну без разрешения Рима. На границе Карфагена появилось сильное Нумидийское царство, во главе которого стоял его злейший враг Масинисса.

Победа над Карфагеном сделала Рим самой могущественной державой Средиземноморья и развязала руки для наступления на востоке. Здесь его главными противниками были Селевкидское царство, возглавляемое способным правителем Антиохом III, и Македония. В борьбе с ними Рим искусно использовал их противоречия с греческими городами и другими эллинистическими государствами (Египтом, Пергамом, Родосом и др.).

В 200 г. до н. э. римляне воспользовались конфликтом македонского царя Филиппа V с Пергамом и Родосом и начали с ним войну. Это была так называемая Вторая Македонская война (200—197 гг. до н. э.). После нерешительных действий в 197 г. римляне одержали победу при Киноскефалах в Фессалии. По мирному договору македонский царь отказался от всех владений вне Македонии, выдал военный флот и уплатил 1 тыс. талантов. Сразу после этого Рим декларативно провозгласил свободу Греции. Этот удачный политический ход укрепил позиции римлян на Балканах и был первым шагом к установлению римской гегемонии в Греции.

Успехи римлян вызвали беспокойство Антиоха III. Летом 193 г. до н. э., против Рима восстали этолийцы. Рассчитывая на поддержку греков, в 192 г. Антиох с 10-тысячным войском высадился в Фессалии. Надежды царя не оправдались: кроме этолийцев, почти все греки сохранили верность союзу с Римом. В 191 г. Антиох потерпел поражение при Фермопилах и был вынужден очистить Грецию. Вскоре римляне добились превосходства на море. Театр военных действий переместился в Малую Азию. В 190 г. в генеральном сражении при Магнесии Антиох был наголову разбит. По Апамейскому договору Антиох отказался от своих владений в Европе и Малой Азии и обязался уплатить огромную контрибуцию в 15 тыс. талантов. Мощь Селевкидской державы была сломлена. Бо́льшую часть завоеванных территорий Рим отдал своим союзникам, особенно царю Пергама Евмену, пока еще довольствуясь положением гегемона.

В 171 г. до н. э. началась так называемая Третья Македонская война (171— 168 гг.). После серии нерешительных столкновений римляне разбили нового царя Македонии, Персея, при Пидне в 168 г. Эти события привели к ликвидации Македонского царства. Римляне разделили его на четыре самостоятельные изолированные «республики». Особенно жестоко они расправились с союзником Македонии Эпиром. Территория Эпира была разграблена, а 150 тыс.

его жителей уведены в рабство.

Битва при Пидне стала поворотным пунктом римской политики на востоке. Не довольствуясь ролью арбитра, Рим переходит к роли хозяина. Два крупных союза Греции — Этолийский и Ахейский — попали под контроль римлян. За симпатии к Персею бывший союзник Рима Родос был лишен всех материковых владений. Объявив свободным портом о-в Делос, римляне нанесли смертельный удар родосской торговле.

В 148 г. после подавления восстания, поднятого неким Андриском, выдавшим себя за сына Персея Филиппа, Рим превратил Македонию в провинцию. Вскоре антиримское движение охватило Грецию. Центром его стал Ахейский союз. Решающее сражение произошло на Истме. Ахейцы были разбиты, а центр восстания Коринф, один из самых крупных ремесленных и торговых городов Греции, был разрушен римлянами. Из завоеванной Греции римляне вывезли огромную добычу. Теперь греки были подчинены наместнику Македонии, а позднее Греция стала провинцией Ахайя.

В это же время римляне добили своего старого врага — Карфаген. Воспользовавшись конфликтами Карфагена с Масиниссой, они начали новую войну, исход которой был предопределен. Третья Пуническая война (149—146 гг.) представляла собой уничтожение сильным противником слабого. В 149 г. 80-тысячное римское войско осадило Карфаген. После двух лет безуспешной осады города во главе римской армии встал Публий Корнелий Сципион Эмилиан. В 147 г. он занял предместья города и разбил полевую армию Газдрубала. Весной 146 г. после решительного штурма Карфаген был взят. По приказу сената город срыли, а место, где он стоял, предали проклятию. 55 тыс. карфагенян были проданы в рабство. Бывшие владения Карфагена стали римской провинцией Африка.

В 133 г. в Пергаме скончался царь Аттал, который завещал свое царство Риму. В стране вспыхнуло восстание во главе с побочным братом Аттала Аристоником. Движение носило не только антиримский, но и социальный характер. Повстанцы использовали популярный лозунг всеобщего равенства. Только в 129 г. римляне справились с повстанцами. Аристоник умер в римской тюрьме, а Пергам был превращен в провинцию Азия.

После вытеснения карфагенян римляне начали наступление на испанские племена. Туземцы оказали стойкое сопротивление, войны в Испании почти не прекращались и были особенно тяжелыми для Рима. В 197 г. римляне образовали две провинции — Ближнюю и Дальнюю Испании на месте старых владений Карфагена. В 179 г. консул Гракх подчинил кельтиберов и другие племена центральной Испании. В 151 г. вспыхнуло восстание в Лузитании (совр. Португалия) во главе с Вириатом. Вириат нанес римлянам ряд поражений, и только в 138 г., организовав его убийство, римляне подавили восстание. Одновременно началось восстание кельтиберов. Его центром стал город Нуманция. В 137 г. нумантинцы вынудили к капитуляции большую римскую армию. Только в 133 г. огромная армия Сципиона Эмилиана взяла Нуманцию, после чего в Испании наступило затишье.

Таким образом, к середине II в. до н. э. Рим превратился в огромное государство, сильнейшее во всем Средиземноморье. Он владел Балканским и большей частью Пиренейского полуострова, частью Малой Азии, бывшей территорией Карфагена в Африке и островами Сицилией, Сардинией и Корсикой.

• 1. Термин res publica означает по-латыни «общественное дело», так римляне называли всю совокупность дел своей общины и государства во все периоды. Отнесение этого термина только к немонархическому типу государства принадлежит к позднейшему времени.

• 2. Комиции — собрание народа для решения вопросов путем голосования.

• 3. Некоторые исследователи полагают, что первоначально консулы назывались преторами. Другие сомневаются в их равноправии и считают, что один из них был младшим коллегой другого. Наконец, есть версии, что первыми высшими магистратами были диктаторы (см. ниже) или три претора. Нам кажется, что серьезных оснований отвергать версию источников нет.

• 4. Судя по всему, только человек, рожденный в квиритском браке, мог считаться римским гражданином по рождению.

• 5. В традиции подобный закон упоминается трижды — под 509, 449 и 300 гг. Неясно, означает ли это возобновление практически не соблюдавшегося закона, анахронистический повтор или ошибку в традиции. Так или иначе, такой закон стал основной гарантией прав личиости в римском обществе.

• 6. Легион — крупное соединение численностью 4—5 тыс. человек. Позднее он делился на 10 когорт.

• 7. В легионе было 30 манипул по 2 центурии в каждом.

• 8. Эта цифра показывает огромный рост товарности производства со времен ранней древности вместе с падением цены на серебро и увеличением частных состояний. Окончательно ценз утвердился ко времени Гракхов.

• 9. Первоначально они совпадали с военными центуриями. В III в. между ними не было ничего общего, кроме названия.

• 10. Тицин (совр. Тичино или Тессино) и Требия (совр. Треббия) — соответственно левый и правый притоки р. Пада (ныне По).

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.