Попова Марина Викторовна,

преподаватель иностранного языка

Многопрофильный технологический колледж

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донбасский государственный технический университет»,

г. Алчевск, Луганская Народная Республика, РФ

РОЛЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ДИАЛОГА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ТИПА ПОЗНАНИЯ СТУДЕНТА В СИСТЕМЕ СПО

При подготовке специалиста среднего звена отмечается расширение образовательного поля интеграции (интеграции науки, производства и образования): к интеграции содержания добавляются интеграции организационных форм, педагогических технологий, способов деятельности обучающихся, образовательного пространства, интеллектуального и эмоционально-образного компонентов. Все это обусловливает рассмотрение интеграции в качестве особого дидактического принципа, что придает ему фундаментальный характер и соответствует новой стратегии образования.

Интегративное обучение приобщает обучающихся к системному методу мышления, развивает их способности к синтезу знаний из различных областей наук и тем самым реализует функцию формирования у них целостной картины мира, осознания себя и своего места в этом целостном мире.

Концептуальные основы интегративного подхода основываются на системном, информационном, деятельностном, гносеологическом, герменевтическом, синергетическом, гносеологическом подходах, а также на принципе дополняемости естественнонаучных и гуманитарных способов познания. В основе формирования интегративных компетенций у специалиста среднего звена лежит междисциплинарная парадигма в своём временном аспекте (междисциплинарные связи могут быть сопутствующими, предшествующими, последующими, перспективными и повторяющимися), аспекте направленности (прямые и опосредованные, которые в свою очередь подразделяются – первая группа – на учебно-междисциплинарные и исследовательско-междисциплинарные проблемного характера, вторая группа – на ментально-опосредованные и опосредованно-прикладные), а также в содержательном аспекте (логические, философские, гносеологические и семиотические МС).

Междисциплинарные связи реализуются в различных формах организации урочной/аудиторной и внеурочной/внеаудиторной деятельности образовательных учреждений СПО: на обобщающих практических занятиях, комплексных семинарах, лекциях, комплексных экскурсиях, в домашних заданиях, на факультативах, конференциях, тематических вечерах и т.п.

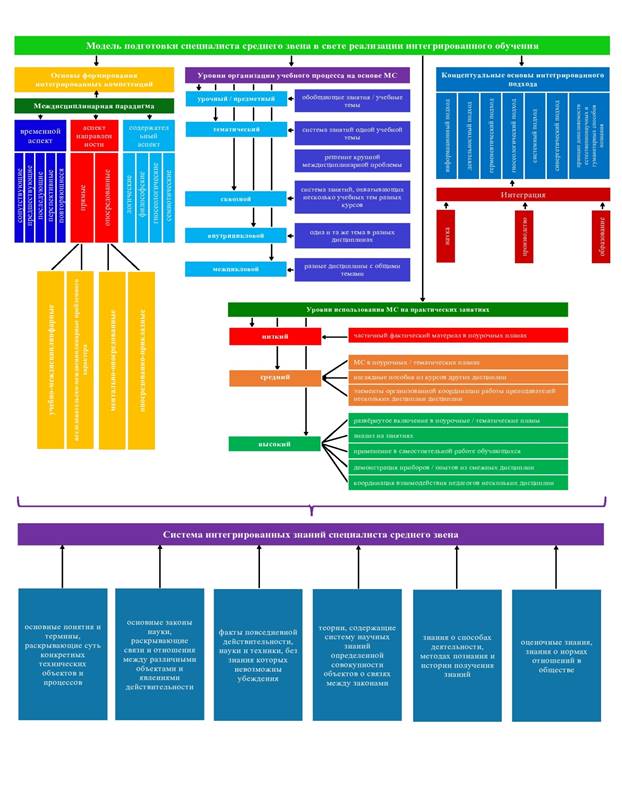

Рис. 1 Модель подготовки специалиста среднего звена в свете реализации интегрированного обучения.

Выделяются следующие уровни организации учебного процесса на основе междисциплинарных связей:

- урочный/предметный (обобщающие занятия, учебные темы);

- тематический - вся система занятий учебной темы подчиняется решению крупной междисциплинарной проблемы (связь с другими дисциплинами, курсами);

- сквозной - система занятий, охватывающих несколько учебных тем разных дисциплин;

- внутрицикловой (например, одна и та же тема в разных дисциплинах);

- межцикловой (разные предметы с общими темами дополняют друг друга) - конкретизация учебного материала в ракурсе междисциплинарной системы.

Изучение путей и приемов осуществления междисциплинарных связей (МС) в практике педагогов позволило выделить 3 уровня их использования на занятиях:

- низкий - частичное использование МС в поурочных планах в виде фактического материала, междисциплинарные понятия лишь упоминаются;

- средний - включение МС в поурочные, а иногда и в тематические планы в более развернутой форме, привлечение разнообразных наглядных пособий из других курсов, элементы организованной координации работы преподавателей различных дисциплин;

- высокий - широкое и развернутое включение МС в поурочные и тематические планы в виде понятий и умений обобщенного характера, их анализ на занятиях, их применение в самостоятельной работе обучающихся, демонстрация опытов, приборов из смежных дисциплин, использование методических приемов проблемного обучения, координация взаимодействия педагогов нескольких предметов.

Система интегрированных знаний специалиста среднего звена включает:

- основные понятия и термины, раскрывающие суть конкретных технических объектов и процессов;

- основные законы науки, раскрывающие связи и отношения между различными объектами и явлениями действительности;

- факты повседневной действительности, науки и техники, без знания которых невозможны убеждения;

- теории, содержащие систему научных знаний определенной совокупности объектов о связях между законами;

- знания о способах деятельности, методах познания и истории получения знаний;

- оценочные знания, знания о нормах отношений в обществе.

Учебная дисциплина «Русский язык» находится в ряду немногочисленных предметов в системе СПО, которые успешно снимают противоречия между гуманитарным и естественнонаучным образованием. Студент, вовлечённый в ту или иную профессиональную сферу, благодаря интегративным возможностям русского языка, участвует в разрешении бесчисленного множества проблемных ситуаций на «стыке наук» различного уровня и различной трудности. Интегрированные знания помогают обучающемуся увидеть любой исследуемый процесс в его динамике, развитии, диалектическом единстве и борьбе противоположностей, переходе количественных изменений в качественные, делать сопоставления и обобщения, находить общее в совершенно, казалось бы, разнокачественных явлениях.

Изучение данной дисциплины успешно коррелируется с постижением иностранного языка, который также охватывает разрозненные «мини»-предметные области профессионального знания.

Только овладев нормами родного языка, понимая причинно-следственную связь тех или иных лингвистических явлений, студент может «оттолкнуться» от них, как от трамплина, выстраивая в своём сознании модель иностранного языка. Русский язык зачастую предлагает компенсаторные элементы своей системы для преодоления грамматических трудностей перевода с иностранного языка. Так, например, функцию артикля на себя частично принимают русские указательные местоимения, временные формы глагола групп Continuos/Perfect легко объяснимы с точки зрения категории совершенного/несовершенного вида русского глагола.

Интегративные возможности русского языка позволяют обучающемуся с позиций более высокого знания легче воспринимать и анализировать знания более низкого порядка. Так, отсутствие категории рода у имён существительных и прилагательных в английском языке не вызывает затруднений при переводе иноязычных текстов, и совсем традиционным примером являются отличия в построении предложения на русском и английском языках: в отличие от русского языка, где группа подлежащего нередко может стоять после группы сказуемого, в английском языке порядок главных членов предложения фиксирован, что может требовать перестроения предложения при переводе. Русский язык также позволяет вырабатывать у студента на основе интегрированных понятий и представлений ориентировочную основу для понимания, усвоения, оперирования этой разнородной системой знаний иностранного языка. Так происходит в случае с наиболее подвижной и восприимчивой к интеграции лексической системой русского языка при переводе интернационализмов с английского языка («principle» - «принцип», «fact» - «факт» и т.п.), а также при работе с паронимами английского языка («to affect» - «влиять» и «to effect» - «осуществлять», «analogous» - «аналогичный» и «analogical» - «аналоговый» и т.п.).

Специфика методологии междисциплинарного знания заключается в главенстве интегративных, синтезирующих тенденций. Рассматривая парадигму «наука – производство – язык», приоритет которой при получении студентом профессионального образования не подвергается сомнению, можно отметить интегративные тенденции производственной среды в отношении языков (русского и английского), которые при этом сами активно демонстрируют междисциплинарные отношения разного плана. Так, например, при работе над переводом терминологии студент СПО часто сталкивается с явлением межотраслевой и внутриотраслевой омонимии. Это связано с тем, что в терминосистемах разных областей науки и техники широко применяется так называемое семантическое словообразование, когда существующей форме слова приписывается то или иное значение. Например, слово «leader» в физике имеет значение «искровой или грозовой разряд, лидер», в кибернетике – «начало массива», в слесарном деле – «ходовой винт», в горном деле – «направляющая стрела копра», в политологии – «руководитель», в полиграфии – «пунктир» и т.д. В таком случае при переводе студенту следует ориентироваться на тематику текста, чтобы избежать неправильного выбора перевода омонимичного термина на русский язык. Здесь мы имеем дело с синтезом профессионального знания и норм русского и английского языков.

Интегративные возможности русского языка по отношению к иностранному языку в некоторых случаях иллюстрируют закон единства и борьбы противоположностей, когда, при наличии полного смыслового соответствия исходной (английской) и целевой (русской) лексических единиц, формально эти единицы попадают в противоположные позиции. Это происходит при так называемом «антонимичном» переводе, когда форма слова или словосочетания заменяется на противоположную (положительная - на отрицательную и наоборот), а содержание единицы, которая переводится, в основном сохраняется. Для обозначения данного типа перевода используется также термин «формальная негативация». Обозначенная трансформация представлена тремя видами: негативацией (слово или словосочетание без формально выраженной суффиксом или частицей отрицательной семы заменяется при переводе на слово с префиксом не-, например, «to continue» – «не останавливаться», «small» - «небольшой»); позитивацией (слово или словосочетание с формально выраженной отрицательной семой изменяется при переводе на слово или словосочетание, которое не содержит формально выраженного негативного компонента, например, «unabbreviated» - «полный», «to disable» - «блокировать»); анулированием двух присутствующих в предложении негативных семантичных компонентов (например, «not impossible» - «возможный», «to disappear never» - «всегда оставаться»).

Работая с техническими текстами на занятиях по дисциплинам профессионально ориентированных модулей в СПО или на практических занятиях по иностранному языку, мы можем говорить о взаимопроникновении двух культур, которое является обязательной составляющей интегративного обучения, таким образом, рационалистический, знаково-логический характер профессионального обучения наполняется образно-эмоциональными компонентами гуманитарного знания, что активизирует ценностно-смысловую сферу обучающихся. Интегративные процессы, связанные с использованием русского и английского языков, приобщают обучающихся к системному методу мышления, развивает их способности к синтезу знаний из различных областей наук и тем самым реализуют функцию формирования у них целостной картины мира, осознания себя и своего места в этом целостном мире.

В формировании системного знания в той или иной производственной сфере русский язык выступает катализатором для ряда междисциплинарных связей, а именно: междисциплинарных учебных связей прямого характера (в контексте данной статьи это случаи, когда уϲʙᴏение одной дисциплины (английского языка) базируется на знаниях другой (русского языка), которые характерны для дисциплин, входящих в один блок (филологических дисциплин); междисциплинарных исследовательских связей прямого характера (в данном случае, это лингвистические дисциплины в их отношении к дисциплинам профессионально ориентированных модулей, имеют общую проблему адекватной передачи технического знания лингвистическими средствами, отвечающими всем нормам языка, но рассматривают этот объект исследования в различных аспектах и на базе разных дисциплинарных подходов); ментальных связей опосредованного характера (когда средствами филологических учебных дисциплин и дисциплин профессиональных модулей формируются одни и те же ментальные навыки, необходимые будущему специалисту в его профессиональной деятельности, такие как анализ (разложение целого на части, выделение отдельных признаков, свойств, качеств предметов/явлений), синтез (объединение частей в целое на основе смысловых связей предметов/явлений между собой), сравнение (сопоставление предметов/явлений друг с другом, нахождение сходств и различий между ними), обобщение (объединение различных предметов/явлений в одну группу на основе общих признаков), конкретизация (наполнение какой-то обобщенной схемы частным смыслом, признаками, свойствами), аналогия (перенос знаний об одном предмете/явлении на другой (менее изученный или недоступный для изучения)) и т.п.; прикладных связей опосредованного характера (когда понятия одной науки могут быть использованы при изучении другой).

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.