Ирина Владимировна Маликова,

учитель физики МБОУ СОШ № 1

г. Мончегорска, Мурманской обл.

СИСТЕМНО - СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ И УСВОЕНИЮ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

2012 г.

г. Мончегорск

Среди основных целей и задач, провозглашенных Национальной доктриной образования Российской Федерации, одной из приоритетных является «организации учебного процесса с учетом современных достижений науки, систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменение в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий». Решению данных вопросов посвящены труды многих ученых в области психологии и дидактики. Поставленные в доктрине задачи конкретизированы педагогической наукой и обозначены различные пути их решения. Любые преобразования в области дидактики находят свою конечную реализацию в практической деятельности учителя, которая осуществляется, как правило, через урок. В концепции модернизации российского образования ставится ряд задач по усилению практической ориентации и инструментальной направленности общего среднего образования. Это предполагает установку образовательного процесса не только на усвоение знаний, но и на развитие мышления, выработку практических навыков, изучение процедур и технологий, а не просто набора фактов.

Следуя приоритетной задаче педагогической науки - превращение объекта обучения в субъект - необходимо добиться такого положения, чтобы учащиеся, овладев системой операциональных действий, смогли бы сами проводить анализ содержания учебного материала и преобразовывать его к виду, дающему возможность усваивать этот материал рациональными способами.

Организация процесса обучения, построенная на классической схеме урока с попараграфной системой освоения материала и преобладанием словесно-репродуктивных методов не дает нужного качества знаний, основным из которых является системность как интегративный показатель. Отсюда возникает необходимость поиска путей систематизации и системного усвоения знаний.

В результате научного поиска последних десятилетий появились новые технологии обучения, дающие возможность в комплексе решать эти проблемы, выполняя требования осмысленности, прочности и системности знаний. Возникла идея решать основные проблемы дидактики, сконцентрированные в выше перечисленных требованиях к уроку и качеству знаний, посредством технологий, обеспечивающих, прежде всего, их системное усвоение. Такие технологии разрабатываются в настоящее время в рамках новой отрасли психолого-педагогического знания - психодидактики, основой которой является система методологических подходов к обучению (А.Н. Крутский, А.И. Подольский, С.Д. Поляков, А.З. Рахимов, Э. Стоуне, Ю.Г. Фокин, J1.M. Фридман и другие).

В психодидактике выделены методологические подходы к обучению:

Основные идеи системно-структурного подхода находят своё обоснование в образовательных стандартах, которые можно рассматривать как нижнюю границу знания, необходимого для дальнейшего усвоения содержания учебного материала. Например, в соответствии со стандартом физического образования его содержательной линии «Методы естественнонаучного познания» учащиеся, окончившие среднюю (полную) школу, должны: правильно определять категорию того или иного научного утверждения (факт, установленный наблюдениями, модель явления, понятие, закон или принцип, теоретический вывод, результаты эксперимента, техническое применение теории на практике); уметь выдвигать гипотезы на основе имеющихся фактов, результатов наблюдений и экспериментальных исследований. Этими требованиями образовательных стандартов определяется структура деятельности учащихся, организуемая системно-структурным подходом к усвоению знаний. Систематизация знаний обеспечивает их надежное усвоение не только в рамках стандарта, но и дает возможность высвободить значительную часть времени для творческого осмысления изучаемых явлений. Именно в высвобождении интеллектуального потенциала учащихся для решения не стандартных задач и заключается основной смысл систематизации.

Системно – структурный подход возник в 40-х годах XX в. и получил широкое развитие у нас в стране и за рубежом. Главной отличительной особенностью рассматриваемого научного подхода является целостность восприятия исследуемого объекта. Но объектом исследования может и должно быть не любое явление, а лишь то, которое может быть отнесено к категории систем, то есть целостных образований, состоящих из взаимосвязанных элементов.

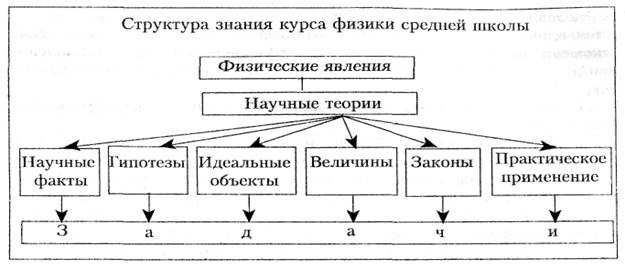

В курсе физики средней школы можно выделить девять элементов знания.

Разбиение знаний на элементы даёт возможность вести учебную работу по трём направлениям:

1) изучение каждого конкретного элемента знания в логике, представленной учебником, путём записи его в виде вопроса и ответа - дискретный подход;

2) выявление состава знания о системе элементов, имеющих одинаковые функции, и разработка технологии их усвоения - системно-функциональный подход;

3) представление изучаемого материала в соответствии с логикой изучаемой научной теории - системно-структурный подход.

Системно-структурный подход позволяет избавиться от традиционного попараграфного изучения материала, имеющего низкий эффект. Оптимальной единицей знания является учебная теория с входящими в неё фактами, гипотезами, идеальными объектами, величинами, законами и практическим применением. Идея системно-структурного подхода исходит из идеи подхода системно-функционального в применении к самому обширному элементу знания - теории. Систематизируя и сравнивая различные научные теории, учащиеся могут увидеть их аналогичную структуру. Любая научная теория начинается со сбора научных фактов, которые требуют объяснения посредством гипотез. Затем идёт выбор идеального объекта (модели), величин и выявление законов. Познание законов даёт возможность практического применения знаний о явлении природы или жизни общества.

По такой же логике должен разворачиваться и учебный процесс. Единственным средством, дающим возможность выполнить требования дидактики - знакомить учащихся со структурой научного знания, - является организация процесса обучения в соответствии с этой структурой. Учащиеся могут изучить множество фактов, величин, законов, но осознание их функций и места в научной теории не приходит автоматически.

Здесь заложен принцип доминирования логики и структуры по отношению к содержанию. Содержание накладывается на логику посредством структурной схемы. Изучение начинается с вычерчивания сетки структурной схемы. Занесение в неё получаемых элементов знания осуществляется постепенно, по мере их введения. Практика показала, что единственный способ обучить структуре знания - это выстраивать знания в соответствии с их логикой и структурой. Каждый элемент знания, информацию о котором учащиеся добывают на уроке, заносится в соответствующую графу структурной схемы. Можно изучать сколько угодно законов, но учащиеся не осознают их до тех пор, пока в процессе их получения не будут выявлены их функции, не введён соответствующий термин и они не будут занесены в схему (в колонку «Законы»).

Желательно не давать структурную схему учащимся в готовом виде, а строить её по мере раскрытия теории на уроке. Анализ материала и представление его в виде структурной схемы обеспечивает понимание структуры научного знания. После завершения схемы можно начинать интенсивную работу по закреплению знаний. Желательны три вида работы со схемой: 1) проверка её наличия в тетради с выставлением оценки за качество её оформления; 2) устный пересказ по схеме фрагментов изучаемой теории или всей теории целиком; 3) письменный текст рассказа по структурной схеме всей изученной теории. В этом главный смысл системно-структурного подхода. Невозможно выслушать всех учащихся, поэтому письменный рассказ является единственно возможной формой становления целостного знания об изучаемой научной теории и одновременно формой его проверки. С психологической точки зрения структурная схема является ориентировочной основой для построения рассказа. Для такой работы следует отводить целый урок, или даже два сдвоенных урока.

Системно-структурный подход позволяет решить главную задачу - сделать изучаемую теорию обозримой для учащегося. Если изложение единой теории в учебнике осуществляется в нескольких параграфах, разбросанных с интервалом изучения в две-три недели, то осознания всего изученного как единой теории не происходит. Поэтому основные положения теории должны быть уплотнены и изучены по возможности на одном уроке или по крайней мере на минимальном числе уроков. Становятся ясными блочный метод обучения и теория погружения М.П.Щетинина. Системно-структурный подход даёт технологию их реализации.

Процесс обучения строится примерно так. Урок начинается с демонстрации сразу всего эксперимента, дающего необходимое количество фактического материала. Фактов должно быть собрано столько, чтобы их было достаточно для введения величин, установления законов и примеров практического применения явления. Логика их внесения в структурную схему может быть различной. Эксперименты могут проводиться все сразу, с последующим анализом их назначения внутри теории, либо поэтапно, по мере введения величин, законов и применения явлений. Это зависит от методики, выбранной учителем. В любом случае рисунки экспериментов и следующие из них научные факты заносятся в одну колонку структурной схемы.

Для упрощения структурной схемы в колонке «Законы» систематизируются любые нормативные знания: уравнения, принципы, постулаты, правила, которые имеют те же функции - установление связей между явлениями и величинами.

Высшей степенью сформированности учебных действий является умение самостоятельно анализировать учебный материал и строить структурные схемы. Ниже приведены четыре структурные схемы из разных разделов физики (приложение.doc).

Анализируя их, можно сделать вывод, что структура знания остаётся неизменной, хотя содержание изучаемых вопросов меняется.

В структурных схемах следует правильно понимать колонку «Научные факты». Фактически в неё, как правило, занесены рисунки демонстраций, с помощью которых устанавливаются факты. Рисунки служат для запоминания сюжетов рассказа. Факты должны быть выведены из анализа результатов демонстраций. Если в колонке окажется достаточно места, в неё, рядом с рисунками, также могут быть записаны сформулированные по итогам эксперимента научные факты.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Системно-структурный подход позволяет решить ряд психологических и дидактических проблем:

• создаёт ориентировочную основу для изложения содержания материала в пределах темы;

• является основой для мнемонической деятельности (деятельности по запоминанию);

• позволяет решить проблему понимания сущности изучаемой теории;

• является способом систематизации знаний;

• решает проблему обучения структуре знания.

2. Работа со структурными схемами не требует дополнительных затрат времени. В ней содержится та же графическая и текстовая информация, которая обычно записывается на доске, только систематизированная в соответствии со структурой изучаемой научной теории.

Последнюю четверть 2011 – 2012 учебного года в 7 А классе изучение материала проходило в соответствии с системно- структурным подходом, обучающиеся 7 Б класса продолжали заниматься по обычной школьной программе. В конце четверти была проведена контрольная работа по теме: «Работа. Мощность. Энергия». Целью данного урока являлась проверка уровня знаний учащихся по данной теме при использовании системно-структурного подхода.

Результаты получились следующие:

|

|

7 А |

7 Б |

|

По списку |

26 |

26 |

|

Выполняли |

20 |

22 |

|

«5» |

1 |

5 |

|

«4» |

6 |

11 |

|

«3» |

10 |

6 |

|

«2» |

3 |

- |

|

% успеваемости |

85 |

100 |

|

% качества |

35 |

73 |

Таким образом, можно сделать вывод, что данный метод позволяет школьникам лучше усваивать изучаемый материал, применять свои знания при решении задач, получать более высокий процент качества знаний.

Литература:

1.Бедарев Н.В. Опорные конспекты по физике. 7 класс. - Барнаул, 1993.

2. Гребенюк М.К. Методические рекомендации учителям относительно оптимизации учебного процесса при проведении физики. - Ужгород, 1980.

3.Ильина Т. А. Структурно – системный подход к организации обучения. – М.: Знание, 1973, вып 2

4. Куперштейн Ю.С, Марон А.Е. Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. 10-й, 11-й классы. - Псков, 1994.

5. Крутский А.Н. Психодидактика физики: Ч. 4. Системно-функциональный подход к усвоению знаний. — Барнаул: БГПУ, 1994.

6. Крутский А.Н. Психодидактическая технология системного усвоения знаний. – Барнаул: Изд. БГПУ, 2002

7. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-10. - М.:Просвещение, 2009.

8. Орлов В.А. Физика в таблицах. 7-11 кл. - М.: Дрофа, 2000.

9.Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хаит A.M. Опорные конспекты по кинематике и динамике. - М.: Просвещение, 1989.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.