«СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЧЕТНЫХ

НОРМАТИВОВ ПО МЕТАНИЮ КОПЬЯ»

СОДЕРЖАНИЕ

|

|

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….. |

3 |

|

|

ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР |

|

|

1.1. |

Скоростно-силовые качества метателя копья……………………….. |

4 |

|

1.2. |

Сила и возрастные особенности ее развития………………………... |

5 |

|

1.3. |

Быстрота и возрастные особенности ее развития…………………… |

7 |

|

1.4. |

Значение физических качеств для достижений в метаниях………… |

9 |

|

1.5. |

Техника метания……………………………………………………….. |

11 |

|

1.6. |

Критерии оценки техники…………………………………………….. |

14 |

|

1.7. |

Модельные характеристики метателей………………………………. |

16 |

|

1.8. |

Модель потенциальных спортивных возможностей легкоатлета….. |

22 |

|

1.9. |

Заключение по главе…………………………………………………... |

25 |

|

|

ГЛАВА П. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ |

|

|

2.1. |

Цель и задачи исследования………………………………………….. |

26 |

|

2.2. |

Методы исследования…………………………………………………. |

26 |

|

2.2.1. |

Анализ специальной научно-методической литературы…………… |

27 |

|

2.2.2. |

Педагогический анализ………………………………………………... |

27 |

|

2.2.3. |

Педагогическое тестирование………………………………………… |

28 |

|

2.2.4. |

Педагогический эксперимент………………………………………… |

28 |

|

2.2.5. |

Методы математической статистики………………………………… |

29 |

|

2.3. |

Организация исследования…………………………………………… |

29 |

|

|

ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ |

|

|

3.1. |

Определение скоростно-силовых показателей студентов 1 курса групп минимума……………………………………………………….. |

30 |

|

3.2. |

Взаимосвязь скоростно-силовых показателей студентов с результатом в метании копья…………………………………………. |

36 |

|

|

ВЫВОДЫ………………………………………………………………. |

39 |

|

|

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ………………………………. |

40 |

|

|

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………... |

41 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. В настоящее время вопросы определения уровня физической подготовленности студентов, т.е. их двигательной базы в различных видах легкой атлетики изучены недостаточно. Все работы по данному вопросу выполнены на спортсменах высокой квалификации. С этой целью мы решили определить уровень скоростно-силовой подготовленности и дать рекомендации для развития этих качеств, чтобы студенты могли выполнить норматив по метанию копья и успешно сдать зачет.

Объект исследования. Студенты первого курса РГУФКСМиТ, не специализирующиеся в легкой атлетике.

Предмет исследования. Уровень скоростно-силовой подготовленности студентов для успешного овладения техникой метания копья и сдачи контрольных нормативов.

Научная новизна. Впервые разработаны модельные характеристики скоростно-силовой подготовленности студентов, необходимые для сдачи зачетных требований по метанию копья.

Практическая значимость. Специально разработанная программа тренировок способствует росту скоростно-силовых показателей и результата в метании копья. На основе этого существует возможность внесения коррективов в учебную программу с целью развития у студентов скоростно-силовых качеств для успешной сдачи норматива по метанию копья.

ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1 Скоростно-силовые качества метателя копья

Одним из основных условий достижения высоких спортивных результатов в легкоатлетических метаниях является скоростно-силовая подготовленность спортсменов. Под скоростно-силовой подготовкой понимается эффективное сочетание средств и методов комплексного воспитания быстроты и силы.

Средства спортивной тренировки - разнообразные физические упражнения, прямо или опосредственно влияющие на совершенствование мастерства спортсменов. Состав средств спортивной тренировки формируется с учетом особенностей конкретного вида метаний, являющегося предметом спортивной специализации.

Средства скоростно-силовой подготовки решают задачи увеличения силы мышц и скорости движений.

Под скоростно-силовыми качествами понимается способность спортсмена к проявлению максимального усилия в кратчайший промежуток времени.

Упражнения, где основной переменной величиной является ускорение, сообщаемое постоянной массе, называется скоростно-силовыми упражнениями. Рассматривая отличительные особенности скоростно-силовых упражнений, ряд авторов указывает на то, что степень развиваемой мышечной силы обеспечивается не только за счет общей величины мышечного напряжения, но и скоростью сокращения мышц. Следовательно, скоростно-силовые упражнения обеспечивают прирост силы за счет увеличения скорости сокращения рабочих мышц, а собственно-силовые - за счет увеличения перемещаемой массы.

Скоростно-силовые упражнения делятся на две группы: первая группа - упражнения по характеру нервно-мышечных усилий и режиму работы в целом, имеющие сходство со структурой отдельного движения; вторая группа - упражнения, направленные на развитие отдельных мышечных групп, несущих основную нагрузку при выполнении специализируемого вида легкоатлетического метания.

Во всех видах легкоатлетических метаний дальность полета снаряда зависит, главным образом, от той скорости, с которой он выпускается рукой метателя. Снаряд, конечно, должен быть выпущен под наивыгоднейшим углом к земле (этот угол находится в зависимости от конфигурации снаряда, от силы и направления ветра, и отчасти от личных особенностей метателя). Некоторое значение имеет и расположение той точки, из которой был выпущен снаряд, что зависит от роста, длины рук и особенностей техники метателя.

Чем дольше сила всех мышц метателя через посредство его руки действовать на снаряд, ускорять его, тем большую скорость приобретает снаряд к моменту вылета. Поэтому движения метателя должны быть быстрыми, ускоряющимися к концу, но одновременно длинными, а не короткими, не судорожными.

Во всех видах метаний в толчке или броске участие принимает не только одна рука, но и корпус и ноги спортсмена. Поэтому метатель должен одинаковое внимание уделять развитию силы и быстроты движений всех частей своего тела.

Рассмотрим эти важнейшие качества метателя - силу и быстроту.

1.2 Сила и возрастные особенности её развития

Сила - способность индивидуума преодолевать сопротивление или противодействовать ему за счёт мышечных усилий.

Сила, как одно из физических качеств, имеет большое значение в двигательной деятельности спортсменов.

Большинство исследований по вопросам развития силы было выполнено на взрослых людях, с целью оценки степени физического развития и изучения мышечной силы человека в зависимости от влияния всевозможных факторов.

Значение силы во всех видах метаний в настоящее время, бесспорно, что отмечают в своих работах ряд авторов.

Анализируя тренировку Артура Роу, Х.П. Борн (1962 г.) писал, что основное внимание Роу уделяет развитию силы с октября по январь, тренируется только с тяжестями, занятия со штангой состоят из троеборья и глубоких приседаний. На вопрос, что он может посоветовать молодым метателям, Роу отвечает, что основным в метаниях является сила. Он считает, что тот, кто хочет чего-нибудь добиться, должен, прежде всего, быть сильным. В этом может помочь только штанга.

Вопросами развития силы у детей и юношей занимались многие авторы.

Исследования А.В. Коробкова, СВ. Возняка говорят об интенсивном приросте мышечной силы с 13-летнего возраста.

Увеличение прироста показателей силы в период после 9-11 лет и особенно от 13-14 лет. А.В. Коробков связывает с увеличением веса мышц. При этом он отмечает, что наряду с этим происходит совершенствование центральной регуляции.

Высокие показатели прироста и абсолютного значения мышечной силы в возрасте 13-14 лет позволяет Р.Е. Мотылянской, А.В. Коробкову и др. уже говорить о том, что организм ребенка вполне может справиться со значительными напряжениями в этом возрасте.

По результатам исследований А.В. Коробкова показатели мышечной силы на 1 кг веса к 13-14 годам близки к результатам 20-30-летних людей.

Результаты целой серии исследований свидетельствуют о значительных изменениях мышечной силы в возрасте 14-15 лет.

По данным А.В. Коробкова наибольший темп изменения максимальной силы был отмечен в возрасте с 13-14 до 16-17 лет.

Зарубежные тренеры обращают также серьезное внимание на силовую подготовку в юношеские годы. Б. Вишман (1968 г. ФРГ), обобщая подготовку школьников США, отмечает, что в Калифорнии основное внимание уделяют как элементарному усвоению детьми легкоатлетических движений, так и накоплению силы. В тренировку метателей и толкателей с началом их активной спортивной жизни (в возрасте 15-16 лет) включают занятия со штангой. А серебряный призер Мексиканской Олимпиады Мильде Лотер - ГДР (1969 г.) пишет, Что молодые люди с многосторонней подготовкой должны с 15 лет заниматься специальными упражнениями с отягощениями.

Как видим, вопросу развития мышечной силы в возрастном плане, было уделено большое внимание, что нашло свое отражение в целом ряде работ.

В заключение раздела отмечаем, что занятия с отягощениями для развития силы в юношеском возрасте необходимы, а наиболее рациональный период-возраст 15-16 лет.

1.3 Быстрота и возрастные особенности её развития

Быстрота - способность человека выполнять определённые действия в наименьший промежуток времени.

Изучение быстроты движений в различные возрастные периоды у детей и юношей представляет дня нас большой интерес и имеет не маловажное значение. Поэтому для относительно полного изучения качества быстроты целесообразно рассмотреть изменение показателей быстроты в разных контрольных измерениях в возрастном развитии.

Вопросам возрастной характеристики быстроты уделено много внимания.

А.В. Коробков считает, что наибольшие сдвиги быстроты движений происходит у школьников 12-14 лет. Результаты исследования, говорят о том, что нервная система мальчиков 10-12 лет обладает такой же подвижностью, как и нервная система у юношей 14-16 лет. Наибольшие сдвиги в развитии качества быстроты имеют место в возрасте 10-15 лет.

Некоторые авторы считают, что многие стороны двигательной деятельности (частота движений, время двигательной реакции) полностью развиваются уже к 13-14 годам.

Исследованиями некоторых авторов было отмечено, что в возрасте 15-16 лет быстрота движений резко возросла относительно уровня 13-14 летних школьников. В этом же возрасте, как отмечает А.В. Коробков, нарастание результатов быстроты движений у тренирующихся школьников перед не тренирующимися значительно выше, чем в остальных возрастных группах.

В работах B.C. Фарфеля отмечается, что высокий темп "постукиваний" наблюдается у школьников 15-17 лет, причём интенсивность нарастания частоты движений возрастает с 10-12 до 15-16 лет, после чего авторы наблюдали некоторую стабилизацию в приросте показателей.

Исследования С.В. Возняка, наглядно показывают возрастную динамику быстроты при выполнении имитационных движений с сопротивлением инерционного динамографа в зависимости от вида метаний.

По данным А.В. Коробкова, некоторое снижение показателей быстроты в ряде исследованных им движений отмечалось у 16-17-летних юношей. Это снижение быстроты он относит за счёт протекающего в этом возрасте периода полового созревания.

При развитии быстроты следует учесть, что специализированная тренировка в определённом виде спорта с постоянной скоростью выполняемых движений ведёт к закреплению с определённым уровнем проявления быстроты. В результате наступает так называемый "скоростной барьер".

Чтобы разрушить образовавшийся скоростной барьер, применяются упражнения, выполняемые в условиях облегчающих увеличение темпа, например, бег по наклонной дорожке, бег по ветру, бег на подвеске, метание облегчённых снарядов и т.д.

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что наибольший прирост быстроты находится в диапазоне 14-16-летнего возраста. Поэтому, вероятно, именно в этом возрасте целесообразно развивать быстроту.

1.4 Значение физических качеств для достижений в метаниях

Значение отдельных физических качеств в деле достижения высоких спортивных результатов в метаниях подчеркнуто в многочисленных работах.

Реализация техники метаний, конечной целью которой является спортивный результат, в качестве компонентов, определяющих последний, имеет: создание оптимального угла вылета снаряда и максимальной начальной скорости его вылета.

Одним из основных качеств, от которых зависит скорость вылета снаряда, а значит и результат метания, является сила. На большое значение силы как фактора успешной реализации высокого достижения в метаниях указывают многие исследователи.

Силовые параметры, специфичные для метателей, предъявляют серьезные требования к спортсменам, достигающим высоких результатов. Современные метатели, добивающиеся высоких достижений, отличаются хорошо развитой мускулатурой, тотальными размерами тела.

Это связано с тем, что метание как спортивное специфическое упражнение, требующее от спортсмена проявления значительной физической силы, непосредственно влияет на организм и неизбежно влечет за собой изменения как функциональных, так и морфологических свойств организма.

Многими авторами доказано, что мышечная сила является наиболее универсальным качеством, оно в значительной мере определяет быстроту движения, ловкость.

В работах Н.Г. Озолина, В.М. Дьячкова указывается, что сила обуславливает скорость движения, а процесс развития скорости движений зависит от развития силы мышц.

В метаниях, где высокие достижения возможны только при мобилизации максимальной силы, необходима большая быстрота. Исследования, выполненные многими специалистами показывают, что наиболее интенсивный прирост быстроты движений у детей происходит в возрасте от 10 до 14 лет, к 15-16 годам темпы развития быстроты замедляются.

Проявление быстроты движений в различных легкоатлетических упражнениях, в том числе и метаниях, может характеризоваться скоростью выполнения движения.

Изучению быстроты движений, как и силы, в различные периоды становления юных метателей представляет большой интерес и имеет немаловажное значение.

Наибольшее внимание вопросы развития быстроты движений, естественно, вызывают у тренеров по метаниям в связи с характером деятельности спортсменов, сопровождающейся высокой степенью развития быстроты движений. Поэтому для полного изучения комплекса двигательных качеств юных метателей целесообразно рассмотреть изменения показателей быстроты в разных контрольных измерениях в возрастном развитии.

Вопрос развития быстроты у школьников 7-17 лет в связи с овладением легкоатлетическими метаниями исследовался С.В. Возняком, который отмечает, что преимущественное изменение показателей быстроты движений было отмечено в 9-13-летнем возрасте. Показатели прироста быстроты движений по данным контрольных тестов у школьников опытных классов в возрасте 10-15 лет достигли в 1,5-2 раза более высоких значений, чем у школьников контрольных классов. При этом лучших значений прироста добились школьники 11-13-летнего возраста.

Наряду с изучением возрастных особенностей развития быстроты, мышечной силы, специальной выносливости, гибкости значительное внимание должно быть уделено, по мнению ряда специалистов, выявлению особенностей развития скоростно-силовых качеств школьников, так как высокий уровень развития этих качеств во многом способствует успешной спортивной деятельности, гармоническому развитию человека.

Высокий уровень развития скоростно-силовых качеств ведет к повышению спортивных результатов и положительно оказывается на способности спортсменов концентрировать усилия в пространстве и времени.

Уровень развития скоростно-силовых качеств, проявляемых в легкоатлетических метаниях мальчиками 7-17 лет, изучал С.В. Возняк, установив, что рост скоростно-силовых показателей в различных видах метаний протекает неравномерно. Лучшие скоростно-силовые показатели наблюдались в возрасте 16-17 лет. Наибольшие темпы прироста скоростно-силовых качеств наблюдались с 10 до 17 лет. В результате педагогического эксперимента было установлено, что у юных метателей скоростно-силовые качества наиболее эффективно развиваются в 13-14 лет.

1.5 Техника метания

Под спортивной техникой понимают специфический общепринятый и принципиально закономерный способ решения спортивно-двигательной задачи, сложившейся в спортивной практике на основе общих предпосылок и заданных норм. Она служит образцом и моделью для воспроизведения движения. Спортивная техника служит достижению максимально возможных спортивных за счет эффективного использования закономерных взаимодействий и имеющихся или подлежащих развитию психофизических возможностей спортсмена с учетом высших механических условий и конкретной тактической ситуации.

Многие авторы свои работы сводят к тому, что техническое мастерство спортсмена складывается из многих показателей, основными из которых являются рациональность техники и ее эффективность.

Рациональными являются варианты техники, используя которые можно показать наивысшие результаты.

Эффективность техники спортсмена характеризуется степенью близости ее к наиболее рациональному варианту.

Так, А.П. Бондарчук пишет: «Говоря о технике метания, мы имеем ввиду в большей степени ритм метания, нежели красоту и правильность исполнения ее в целом или составляющих данный двигательный навык частей».

Техника легкоатлетических метаний - одна из труднейших, главным образом из-за сложности движений, краткости времени их выполнения, веса и формы снаряда.

Цель спортивных метаний - доставить снаряд на максимально возможное расстояние, соблюдая правила соревнований, ограничивающее действия метателя.

В.М. Дьячковым был разработан метод «сопряженного развития физических качеств и технического мастерства». Данный метод предусматривает повышение технического мастерства параллельно с ростом необходимых скоростно-силовых качеств.

А.П. Бондарчук пишет, что метание на относительно невысоких скоростях и высокие показатели в скоростно-силовой подготовке не всегда будет положительно влиять на рост спортивных достижений. Причиной этому будет то, что приобретенная техника метания на слабых усилиях не будет способствовать проявлению скоростно-силовых качеств при максимальном напряжении.

В книге «техническая подготовка легкоатлетов-метателей» Стефан Станчиев пишет, что техника зависит от характера двигательных действий, от их компонентов (скорости, амплитуды, направления, формы и веса снаряда), от конечной цели - достижение высоких результатов, которые в свою очередь, обусловлены функциональными, силовыми и скоростно-силовыми возможностями метателей.

Мнения о том, что к технической подготовке нельзя подходить изолированно, вне связи с другими сторонами подготовки, придерживаются практически все авторы, чьи работы посвящены этой проблеме.

В «Основах техники метаний» В.И. Воронкин отмечает, что дальность полета снаряда зависит от начальной скорости вылета снаряда (V), угла вылета (α), сопротивления воздушной среды (q) (для копья незначительно):

L=V2sin2α/q

Начальная скорость вылета снаряда из следующих компонентов: силы, примененной к снаряду (F), длины пути воздействия на снаряд этой силы (S), времени приложения этой силы (t):

V=FS/t

Далее он указывает, что результат в спортивном метании находится в прямой зависимости от скоростно-силовой подготовки и технического мастерства спортсмена (если градиент силы (F/t) измерить скоростно-силовым индексом, а длину пути приложения усилий на снаряд брать как степень технического мастерства).

Целостное движение в метании копья состоит из определенных элементов: исходное положение, держание снаряда, подготовка к разбегу и разбег скачком, финальное усилие.

В стартовом разгоне (подготовка к разбегу и разбег скачком) метатель сообщает снаряду 15-20% скорости от его начальной скорости вылета (100%), а в финальном усилии 80-85%.

Скорость вылета копья находится, как известно, в прямой зависимости от длины пути и в обратной зависимости от времени действия силы метателя на копье. Поэтому спортсмен, прежде всего, должен концентрировать волевые усилия на выполнении толкания с наибольшим ускорением по наибольшему пути.

В.Н. Тутевич пишет, что финальное усилие должно вытекать из предшествующих действий и является их продолжением, а не быть каким-то новым движением.

При обучении технике метания и ее совершенствовании необходимо обращать внимание на рациональный ритм метания.

Только при наличии оптимального ритма метания можно говорить о росте спортивных достижений, даже при относительно плохом исполнении некоторых элементов техники метания.

1.6 Критерии оценки техники

Существуют несколько способов оценки эффективности техники метания копья.

Первый способ заключается в сравнении техники данного спортсмена с техникой спортсмена высокой квалификации. Это сравнительная эффективность техники.

Второй способ оценки эффективности заключается в определении степени реализации спортсменов своих двигательных возможностей. Это реализационная эффективность.

Ещё один способ оценки эффективности техники основан на сравнении каких-либо ее показателей с некоторым идеалом, определенным на основе биомеханического анализа.

Это абсолютная эффективность техники (В.М. Зациорский ).

В таблице 1 приведен перечень подобных критериев техники метания копья, полученных экспериментальным и теоретическим путем.

Таблица 1

Критерии оценки техники метания копья

|

Исследуемые показатели |

Критерий техники |

Требования к правильному выполнению техники толкания |

|

Траектория копья

Траектория ОЦМТ

Кинематика суставных перемещений Изменение скорости во время толкания

Движение ног в финальном разгоне Действие правой ноги в финальном усилии

Действие левой ноги в финальном усилии Движение туловища в финальном усилии

Движение правой руки в финальном усилии

|

Прямолинейность разгона

Высота копья над опорой перед скачком Длина пути приложения силы к копью Непрерывное перемещение ОЦМТ в горизонтальном и вертикальном направлениях Параллельность траектории ОЦМТ и снаряда

Равномерное разгибание во всех суставах

Равномерный прирост скорости Большая скорость в начале финала

Прочный контакт с опорой

Обгон копья и высота копья над землей «Взрывная» работа в финальном усилии Большой импульс силы в сторону, противоположную направлению вылета копья Большой импульс силы в направлении вылета копья Хлестообразное движение туловищем

Угол опережения между осями таза и пояса верхних конечностей Полное разгибание руки в момент вылета копья

|

Прямолинейность в вертикальной плоскости Дугообразность в горизонтальной плоскости 80 - 100 см. над опорой

160-180 см.

ОЦМТ перемещается без замедления до момента вылета копья Траектория ОЦМТ и снаряда направлены под одним углом к горизонту Разгибание от фазы к фазе 15 - 20°

Ускорение копья поддерживается до вылета копья 3,5 - 3,7 м/с.

В момент вылета носок левой ноги на опоре Одновременное разгибание левой ноги и толкающей руки Максимальное отставание копья и его низкое положение Момент полного разгибания ног совпадает с моментом вылета ядра Активное вращательно-поступательное движение ноги

Своевременное активное стопорящее действие левой ноги Широкое, быстрое, поступательно-вращательное разгибание туловища Возможно большее опережение

Копье выталкивается с пальцев, правое плечо повернуто в сторону вылета копья, локтевой сустав полностью разогнут |

Эти критерии оценки существенно влияют на результат только у спортсменов высокой квалификации. Для студентов влияние этих критериев на результат будет незначительным.

1.7 Модельные характеристики метателей

Модельные характеристики метателей различной квалификации широко исследовались в лаборатории легкой атлетики ВНИИФК. Однако эти исследования касались в основном вопросов специальной физической и, в меньшей степени, технической подготовленности метателей. Особенности функциональной, психологической подготовленности, морфологических характеристик метателей изучены еще недостаточно. Рассмотрим имеющиеся модельные характеристики в отдельных видах метаний. Они получены сотрудниками ВНИИФК - В.Ф. Бабаниным, С.В. Возняком и другими.

Модельные характеристики специальной физической подготовленности метателей. Наиболее широко для оценки специальной физической подготовленности метателей используются упражнения, сходные с соревновательными только по характеру нервно-мышечных напряжений. Эти упражнения - разнообразные прыжки, метания копья, штанга - несмотря на отсутствие внешнего сходства с метанием основного снаряда, выгодно отличаются относительной простотой выполнения и легко воспроизводимы в различных условиях. Упражнения же, сходные с соревновательными не только по внутренней, но и по внешней структуре движения, выполняются в основном на специальных тренажерах (исключение - метание снарядов несоревновательного веса), количество которых до настоящего времени еще невелико, а конструкция не всегда одинакова. Поэтому, несмотря на очевидную перспективность использования упражнений на тренажерах в качестве модельных характеристик легкоатлетов (это положение не ограничивается только метаниями), до последнего времени наиболее широко с этой целью применяют упражнения первого типа. Приведем модельные характеристики специальной физической подготовленности метателей, необходимые для достижения прогнозируемых спортивных результатов победителей Олимпийских игр 1980 г. в Москве, составленные кандидатом педагогических наук СВ. Возняком (табл. 2).

Таблица 2

Модельные характеристики специальной физической подготовленности сильнейших метателей (по С.В. Возняку)

|

Характеристики |

Мужчины |

|||

|

диск |

ядро |

копье |

молот |

|

|

Прыжок в длину с места, см |

3,40-3,50 |

3,40-3,50 |

3,50 |

3,40 |

|

Тройной прыжок с места, см |

10,30-10,40 |

|

10,30-10,50 |

9,50-9,80 |

|

|

||||

|

Прыжок вверх (по Абалакову), см |

95-105 |

95-100 |

100-105 |

96-100 |

|

Взятие штанги на грудь, кг |

180-190 |

180-190 |

160 |

180-190 |

|

Бросок ядра назад через голову (7кг), м |

22,0-23,0 |

22,0-23,0 |

21,0-22,0 |

|

|

Приседание со штангой, кг |

250x5 раз (270- 280) |

240- 250x3 (270- 280) |

|

260-280 |

|

Жим лежа, кг |

220-230 |

230-240 |

|

|

|

Метание веса, м |

|

|

|

24-25 |

Как видно из таблицы, в качестве модельных характеристик рассматриваются общепринятые контрольные тесты, информативность которых далеко не одинакова.

К числу перечисленных модельных характеристик специальной физической подготовленности метателей специалисты в добавление причисляют также: бег на 30 м со старта, рывок штанги, бросок копья вперед и некоторые другие.

Как уже упоминалось выше, в качестве модельных характеристик специальной физической подготовленности в скоростно-силовых видах легкой атлетики используются некоторые характеристики ведущих мышечных групп. Их выбор существенно зависит от вида легкой атлетики. Наиболее часто используются характеристики статической силы. Это объясняется главным образом простотой и доступностью аппаратуры, необходимой для таких измерений. В то же время исследований ведущих мышечных групп метателей в более специфическом динамическом режиме работы еще недостаточно.

В этом направлении следует отметить работу В.Ф. Бабанина, который не только определил на инерционном динамографе динамическую силу ведущих мышечных групп метателей высокого класса, но и одновременно установил корреляцию 22-х тестов специальной физической подготовленности и спортивных результатов этих спортсменов (табл. 3). Это исследование может лечь в основу построения модельных характеристик высококвалифицированных метателей.

Таблица 3

Коэффициенты корреляции между результатами в тестах специальной физической подготовленности и спортивными результатами метателей высокого класса (по В.Ф. Бабанину)

|

Характеристики |

Коэффициенты корреляции |

|||

|

ядро |

диск |

молот |

копье |

|

|

Результат в толкании с места, м |

0,962 |

0,951 |

0,480 |

0,755 |

|

Динамическая сила при выполнении финального усилия, кг |

0,944 |

0,920 |

0,677 |

0,947 |

|

Статическая сила, кг Сгибание кисти |

0,609 |

0,436 |

0,527 |

0,519 |

|

Подошвенное сгибание стопы -правой |

0,583 |

0,513 |

0,631 |

0,590 |

|

-левой |

0,552 |

0,538 |

0,610 |

0,599 |

|

Динамическая сила, кг -Сгибание руки |

0,849 |

0,627 |

0,611 |

0,607 |

|

-Разгибание руки |

0,873 |

0,625 |

0,518 |

0,602 |

|

-Сгибание туловища |

0,645 |

0,473 |

0,265 |

0,468 |

|

-Разгибание туловища |

0,760 |

0,774 |

0,857 |

0,407 |

|

-Разгибание правой ноги |

0,874 |

0,865 |

0,800 |

0,656 |

|

-Разгибание левой ноги |

0,910 |

0,915 |

0,814 |

0,677 |

|

Скоростно-силовые упражнения -Бег 30 м с низкого старта, с |

0,363 |

0,360 |

0,262 |

0,581 |

|

-Тройной прыжок с места, м |

0,599 |

0,498 |

0,512 |

0,513 |

|

-Прыжок в длину с места, м |

0,610 |

0,595 |

0,495 |

0,591 |

|

-Прыжок в высоту с места толчком двух ног, см |

0,321 |

0,420 |

0,587 |

0,434 |

|

-Бросок ядра через голову назад, м |

0,519 |

0,510 |

0,599 |

0,535 |

|

-Бросок ядра вперед снизу, м |

0,289 |

0,472 |

0,502 |

0,478 |

|

Упражнения со штангой -Жим, лежа, кг |

0,906 |

0,876 |

0,513 |

0,465 |

|

-Рывок, кг |

0,724 |

0,728 |

0,324 |

0,756 |

|

-Взятие на грудь, кг |

0,658 |

0,534 |

0,605 |

0,454 |

|

-Приседания, кг |

0,636 |

0,654 |

0,423 |

0,568 |

В таблице приведены данные динамической силы при выполнении финального усилия на специальной инерционной установке. Это и есть пример использования тренажерных устройств в целях контроля за уровнем специальной физической подготовленности легкоатлетов. Тренажер позволяет определять уровень динамической силы в структуре основного двигательного навыка.

В результате исследований В.Ф. Бабанина установлено, что информативность упражнений, применяемых в качестве контрольных тестов специальной физической подготовленности метателей высокого класса, неодинакова и существенно зависит от вида метаний. Некоторые из этих различий широко известны практическим тренерам, например, у толкателей ядра и метателей диска чаще используется в качестве контрольного упражнения жим штанги, лежа, а у метателей молота - подъем штанги на грудь. Однако для разработки модельных характеристик метателей высокого класса эмпирических представлений недостаточно. Необходимы исследования с привлечением соответствующего контингента испытуемых и современных методов математической статистики для обработки полученных данных. В заключение заметим, что даже на основе приведенных выше результатов можно существенно дополнить перечень модельных характеристик специальной физической подготовленности в отдельных видах метаний, представленных в табл. 2.

К сожалению, в метаниях, как и в большинстве других видов легкой атлетики, модельные характеристики психологической и функциональной подготовленности, морфологических особенностей спортсменов разработаны в меньшей степени. Так, при описании последних специалисты ограничиваются в основном только росто-массовыми показателями. Приведем имеющиеся данные (табл. 4).

Таблица 4

Морфологические характеристики сильнейших метателей

(по С.В. Возняку)

|

Характеристики |

Мужчины |

|||

|

диск |

ядро |

копье |

молот |

|

|

Рост, см |

198±2 |

198±3 |

187±2 |

185±2 |

|

Масса, кг |

122±3 |

127±3 |

98±3 |

115±3 |

|

Массо-ростовой индекс, г/см |

616 |

638 |

524 |

622 |

С нашей точки зрения, диапазоны количественных оценок модельных характеристик, приведенные в таблице, слишком узки, и в некоторых случаях завышены. Многие спортсмены высшей квалификации (например, Ф. Мельник), являясь основными претендентами на победу в Олимпийских играх, не соответствуют этим показателям.

При описании других требований к метателям высшей квалификации авторам, за неимением количественных данных, приходится ограничиваться общими качественными рекомендациями. Так, Ю. М. Бакаринов считает, что у метателей молота должны быть отлично развиты: чувство пространства, изменения силового поля, двигательные координации, лабильность нервных процессов. У женщин, метающих диск и толкающих ядро, по мнению А. Комаровой и К. Рахимжановой, должны быть обширные двигательные навыки, высокая лабильность нервных процессов, психологическая устойчивость в стрессовых ситуациях и др. Очевидно, подобные данные не могут лечь в основу построения модельных характеристик и могут рассматриваться лишь как направления перспективных исследований [25].

1.8 Модель потенциальных спортивных возможностей легкоатлета

Модельным характеристикам спортсменов уделяли внимание (Кузнецов В.В., Шустин Б.Н. 1978 и др.); модель потенциальных спортивных возможностей (В.И. Чудинов, 1979 г., Э.Г. Мартиросов, 1979 г., Р.Н. Дорохов, 1986 г. и др.); модель построения тренировки и ее циклов (Ю.В. Верхошанский, 1970 г., А.П. Бондарчук, 1986 г., и др.); модель тренирующих воздействий (В.В. Петровский, 1979 г., и др.).

Понятие модель - это совокупность различных параметров, обуславливающих достижение оптимально возможного спортивного мастерства и прогнозируемых результатов в избранном виде легкой атлетики. Частные показатели, входящие в ее состав, называют модельными характеристиками.

Первый показатель модели - спортивный стаж. Спортивный стаж тренировки необходимо отсчитывать с момента начала специализированных занятий в избранном виде легкой атлетики. Средний стаж тренировки сильнейших легкоатлетов составляет 10-11 лет. В освоении младших разрядов 0,8-1 г.; от 0,5 до 2,5 лет в выполнении старших разрядов. Женщины выполняют норматив МС на 1 год раньше мужчин, а норматив МСМК примерно в равные сроки.

Нижняя граница оптимального возраста является зона 20-23 года, (амплитуда составляет 4 года). Верхняя граница в достижении максимальных результатов 22-23 года (спринт, прыжки), до 28-39 лет (длинные дистанции, метания), амплитуда составляет 16 лет.

В копье у женщин оптимальные и специфические постоянные зоны высших достижений 20-26 лет, в диске у мужчин 24-29 лет (до 36 лет), ядро мужчины 23-28 лет.

В метании молота, диска, копья у мужчин, диске и ядра у женщин возраст выдающихся результатов и мировых рекордов находится в диапазоне от 20 до 38 лет.

Средний возраст начала специализации у сильнейших метателей равен 14,9 лет, выполнение норм 2 разряда в 16,3 года, 1 разряда - 17,8 г., КМС -19,3 г., МС - 20,5 г., МСМК - 24,1 г. Средний стаж до выполнения норматива МСМК составляет - 9 лет.

Вторым существенным моментом модели потенциальных спортивных возможностей являются морфологические показатели легкоатлета. Исследования убедительно показали, что морфологические показатели тесно взаимосвязаны с видами спорта и конкретно отражают их влияние (Э.Г. Мартиросов, 1976 г.; Р.Н. Дорохов, 1985 г. и др.). Поэтому следует ориентироваться на значение следующих показателей: 1 Тотальные размеры тела; 2 Пропорции тела; 3 Конституция; 4 Состав тела; 5 Удельный вес тела; 6 Осанка; 7 Состояние сводов стопы;

Следует иметь в виду, что продольные размеры тела (длина тела, ноги, ступни, плеча) закодированы по наследственному признаку до 80-85%.

Уровень значимости для метателей

|

Уровень значимости |

Показатели |

|

1 |

1 |

|

2 |

2,4,7 |

|

3 |

3 |

|

4 |

5,6 |

Третий существенный показатель модели - функциональная подготовленность легкоатлета.

Выделен ряд функциональных показателей, которые обусловливают работоспособность и потенциальные возможности спортсмена, что представляет ту или иную их значимость для развития видов легкой атлетики: 1 двигательный анализатор; 2 вестибулярный анализатор; 3 зрительный анализатор; 4 слуховой анализатор; 5 эндокринная система; 6 дыхательная система; 7 сердечно-сосудистая система; 8 периферический нервно-мышечный аппарат; 9 обмен веществ; 10 регуляция теплообмена.

Наследуется такие способности, как скоростные и скоростно-силовые качества, мышечная композиция, гибкость и подвижность в суставах. Обусловлены такие важные показатели как МПК (на 93,4% и ЧСС на 85,9%).

Четвертый показатель модели - физическая подготовленность. Являясь одним из ведущих, этот показатель обуславливает динамику спортивно-технического мастерства.

Состав модельных характеристик физической подготовленности, учитывая специфику видов легкой атлетики, может быть представлен следующим образом: 1 скоростные качества; 2 скоростно-силовые качества; 3 максимальная сила; 4 взрывная сила; 5 относительная сила; 6 силовая выносливость; 7 специальная выносливость; 8 общая выносливость; 9 гибкость; 10 ловкость.

Уровень значимости для метателей (по Е.А. Разумовскому, 1984 г.)

|

Уровень значимости |

Показатели |

|

1 |

1,2,4,7 |

|

2 |

3,5 |

|

3 |

6,8,9,10 |

1.9 Заключение по главе

Анализ литературных источников показал, что одним из факторов влияющих на результат в метаниях является высокий уровень скоростно-силовой подготовленности.

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Цель и задачи исследования

Цель работы: Определить уровень скоростно-силовых качеств студентов РГУФКСМиТ, изучающих «Легкую атлетику» по общему курсу и дать рекомендации для успешного выполнения зачетных требований в метании копья.

Для решения поставленной цели в работе были выдвинуты следующие задачи:

1. Определить показатели скоростно-силовых качеств и их влияние на спортивный результат в метании копья студентов РГУФКСМиТ, не специализирующихся в легкой атлетике.

2. Определить уровень показателей скоростно-силовых качеств у студентов, необходимых для выполнения нормативных требований в метании копья.

3. Разработать план тренировочных занятий для повышения скоростно-силовых качеств необходимых для выполнения нормативов.

2.2. Методы исследования

В работе были использованы следующие методы исследования:

1. Анализ специальной научно-методической литературы.

2. Педагогический анализ.

3. Педагогическое тестирование.

4. Педагогический эксперимент.

5. Метод математической статистики.

Перечисленные методы исследования в данной работе реализовались следующим образом:

2.2.1. Анализ специальной научно-методической литературы

Изучение научно-методической литературы относящейся к теме исследований мы проводили, используя литературные фонды следующих библиотек: Всесоюзная государственная библиотека им В.И. Ленина, библиотека РГУФКСМиТа и ВНИИФКа.

При работе с научно методической литературой составлялись каталожные карточки, а по необходимости изучаемый материал конспектировался.

Теоретический анализ и обобщение литературных источников необходимы, чтобы изучить и раскрыть уже имеющиеся материалы научных работ ряда авторов и выделить те моменты, которые будут иметь место в исследуемой проблеме.

Всего в ходе анализа литературных источников было обработано 49 источников.

2.2.2. Педагогический анализ

Педагогический анализ - непосредственное целенаправленное восприятие педагогического процесса в естественных условиях с соответствующей фиксацией результатов наблюдения.

В процессе исследовательской работы, благодаря этому методу отбирались, описывались и фиксировались факты, которые имели отношение к изучаемому вопросу.

Наблюдение мы проводили на занятиях по легкой атлетике студентов 1 курса. Там мы смотрели, как студентов обучали метанию копья, какие им давали упражнения и в связи с этим вносили свои коррективы, предлагали свои упражнения для овладения техникой метания копья.

2.2.3. Педагогическое тестирование

Педагогическое тестирование проводилось с целью определения уровня скоростно-силовой подготовленности студентов, принимавших участие в практической части исследований, для сдачи нормативных требований по метанию копья. Уровень физического развития студентов определялся с использованием следующих тестов:

Бег на 30 м. с низкого старта; прыжки (с места, тройной); метание копья (с места и со скачка); силовые упражнения (жим лежа).

Бег на 30 м. нами регистрировался при помощи ручного секундомера, с точностью до 0,1 сек. Бег с низкого старта выполнялся с колодок, согласно правилам соревнований. Студенты делали 2 пробных пробегания (разминочных), и 3 раза на результат. В таблицу результатов мы вносили среднее значение 3-х пробеганий. Результат округлялся до десятых.

Прыжки. Студенты выполняли два вида прыжков: прыжок в длину с места, результат измерялся с помощью сантиметровой ленты. Тройной прыжок с места - результат измерялся с помощью металлической рулетки. На каждый вид прыжка было дано 2 пробных попытки, и 3 на результат. Студенты прыгали от линии на дорожке в яму с песком. Измерение проводилось от линии согласно правилам соревнований. В таблицу результатов вносили среднее значение 3 результативных попыток.

Упражнения со штангой. Студенты выполняли жим лежа. В таблицу результатов вносился максимальный вес, который студент смог выжать 1 раз.

Метание копья. Метания проводились из стандартного круга диаметром 2,13 м., измерение результата производилось согласно правилам соревнований металлической рулеткой. В тестировании приняло участие 28 студентов. Измерение проводилось на протяжении 5 занятий по легкой атлетике.

2.2.4. Педагогический эксперимент

Задачей педагогического эксперимента в нашей работе была экспериментальная разработка плана тренировочных занятий для повышения скоростно-силовых качеств необходимых для выполнения нормативных требований. Эксперимент длился 3 месяца. Мы занимались со студентами 2 раза в неделю по 30-40 минут. Всего было проведено 24 занятия. В ходе тестирования все полученные данные были обработаны с помощью методов математической статистики.

2.2.5. Методы математической статистики

Для обработки данных использовались следующие методы математической статистики:

а) Вычисление средней арифметической (X) и стандартного отклонения (δ).

б) Вычисление коэффициента корреляции между исследуемыми параметрами и результатом в метании копья (r).

2.3. Организация исследования

В исследованиях приняли участие 28 студентов в возрасте 17-18 лет.

Период эксперимента с февраля 2014 года по май 2014 года.

В начале исследования испытуемым объясняли цель и задачи эксперимента. Измерение проводилось после стандартной разминки продолжительностью 30 мин.

Перед началом каждого теста спортсменов знакомили с правилами выполнения теста, после они пробовали выполнить тест, и после этого проводилось измерение.

Тесты проводились в одно и тоже время суток.

ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Определение уровня развития скоростно-силовой подготовленности студентов 1 курса

Метание копья является одним из видов легкой атлетики, который изучают студенты ИФК, и сдают практический зачет. Для сдачи зачета студентам юношам 17-18 лет необходимо метнуть копье на 32 м.

Мы провели эксперимент и оказалось, что большинство студентов не выполняют этот контрольный норматив, потому что у них недостаточный уровень физической подготовленности. В эксперименте приняли участие 28 студентов. 12 из них выполнили норматив в метании копья. Их результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

Уровень скоростно-силовых показателей студентов,

выполнивших норматив в метании копья

|

Фамилия Имя |

Бросок ядра вперед |

Бросок ядра назад |

Метание копья с места на технику |

Метание копья с разбега |

Прыжок с места |

Тройной прыжок |

30 м. |

Жим лежа |

|

Б-в И. |

8,67 |

9,23 |

20,75 |

32,32 |

2,80 |

8,00 |

4,6 |

70 |

|

Б-в Р. |

7,63 |

8,12 |

20,59 |

32,07 |

2,64 |

7,84 |

4,7 |

60 |

|

Д-в К. |

7,74 |

8,39 |

20,68 |

32,23 |

2,65 |

7,78 |

4,6 |

60 |

|

З-н В. |

7,71 |

8,56 |

20,51 |

32,12 |

2,74 |

7,80 |

4,6 |

65 |

|

И-н А. |

7,51 |

8,06 |

20,44 |

32,01 |

2,59 |

7,69 |

4,7 |

60 |

|

И-в Ю. |

7,69 |

8,51 |

20,84 |

32,28 |

2,69 |

7,89 |

4,6 |

60 |

|

К-в А. |

7,85 |

8,38 |

20,51 |

32,18 |

2,65 |

7,82 |

4,7 |

60 |

|

П-в С. |

8,12 |

8,61 |

20,83 |

32,39 |

2,70 |

7,96 |

4,7 |

65 |

|

Р-н А. |

7,87 |

8,38 |

20,73 |

32,24 |

2,77 |

7,9 |

4,6 |

65 |

|

С-в М. |

7,76 |

8,16 |

20,68 |

32,09 |

2,64 |

7,76 |

4,7 |

60 |

|

С-в Н. |

8,18 |

9,02 |

21,10 |

32,54 |

2,79 |

8,11 |

4,6 |

70 |

|

Т-н В. |

8,03 |

8,89 |

20,76 |

32,42 |

2,73 |

8,04 |

4,6 |

65 |

На их основе были разработаны модельные характеристики скоростно-силовой подготовки для сдачи зачетных нормативов по метанию копья.

Таблица 2

Уровень развития скоростно-силовой подготовленности студентов, успешно сдавших контрольный норматив

|

|

Бросок ядра вперед |

Бросок ядра назад |

Метание копья с места на технику |

Метание копья с разбега |

Прыжок с места |

Тройной прыжок |

30 м. |

Жим лежа |

|

X среднее |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

±б |

7,89±0,31 |

8,53±0,36 |

20,70±0,18 |

32,24±0,16 |

2,67±0,08 |

7,88±0,12 |

4,6±0,05 |

63±4,5 |

Показатели студентов, которые не выполнили норматив в метании копья, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Уровень скоростно-силовых показателей студентов,

не выполнивших норматив в метании копья

|

Фамилия Имя |

Бросок ядра вперед |

Бросок ядра назад |

Метание копья с места на технику |

Метание копья с разбега |

Прыжок с места |

Тройной прыжок |

30 м. |

Жим лежа |

|

П-к Д. |

7,09 |

7,83 |

20,04 |

31,43 |

2,43 |

7,17 |

4,8 |

45 |

|

У-в В. |

7,80 |

8,41 |

20,10 |

31,57 |

2,59 |

7,45 |

4,8 |

55 |

|

Д-о Ю. |

7,57 |

7,80 |

20,19 |

31,72 |

2,63 |

7,53 |

4,7 |

60 |

|

Б-в Д. |

7,43 |

7,96 |

19,93 |

31,64 |

2,54 |

7,40 |

4,7 |

60 |

|

К-в А. |

6,84 |

7,37 |

19,62 |

31,15 |

2,58 |

7,51 |

4,8 |

50 |

|

И-в Р. |

6,94 |

7,32 |

19,84 |

31,36 |

2,43 |

7,32 |

4,7 |

50 |

|

Т-в А. |

6,43 |

7,12 |

19,48 |

30,94 |

2,25 |

7,03 |

4,9 |

45 |

|

П-в Г. |

6,57 |

7,61 |

19,71 |

31,19 |

2,31 |

7,37 |

4,8 |

45 |

|

М-о А. |

7,09 |

7,84 |

19,88 |

31,47 |

2,43 |

7,55 |

4,8 |

50 |

|

К-й В. |

7,37 |

7,95 |

19,60 |

31,36 |

2,35 |

7,46 |

4,8 |

50 |

|

Ч-в А. |

6,41 |

7,10 |

19,79 |

31,21 |

2,49 |

7,35 |

4,8 |

50 |

|

К-в Э. |

6,12 |

6,99 |

19,13 |

30,87 |

2,29 |

6,88 |

5,0 |

45 |

|

С-н И. |

6,68 |

7,12 |

19,81 |

31,16 |

2,38 |

7,26 |

4,9 |

45 |

|

Ш-в П. |

7,01 |

7,39 |

19,95 |

31,48 |

2,54 |

7,63 |

4,7 |

50 |

|

М-н Е. |

6,33 |

7,04 |

19,78 |

31,22 |

2,39 |

7,48 |

4,9 |

45 |

|

К-в И. |

7,21 |

7,97 |

20,06 |

31,63 |

2,51 |

7,52 |

4,8 |

50 |

Средние значения показателей этих студентов представлены в таблице 4.

Таблица 4

Средние значения скоростно-силовых показателей студентов, не выполнивших норматив в метании копья

|

|

Бросок ядра вперед |

Бросок ядра назад |

Метание копья с места на технику |

Метание копья с разбега |

Прыжок с места |

Тройной прыжок |

30 м. |

Жим лежа |

|

X среднее |

6,93 |

7,55 |

19,81 |

31,33 |

2,48 |

7,37 |

4,8 |

51 |

Для успешной сдачи зачетных требований по метанию копья, у студентов, которые не выполняют этот норматив, нужно повысить скоростно-силовые показатели, и довести их до уровня студентов, которые контрольный норматив сдали. С этой целью мы проводили занятия со студентами 2 раза в неделю на протяжении 3-х месяцев, а также давали им задание на дом.

Мы предложили упражнения для развития скоростно-силовых качеств студентов, которые рекомендованы в научно-методической литературе и практике.

1 группа. Упражнения для развития силы мышц рук.

1 Жим штанги лежа. И.П. лежа горизонтально на скамейке сгибание и разгибание рук со штангой. Штанга опускается до груди.

2 Отжимание от скамеек. И.П. упор лежа на 2х скамейках, стоящих друг от друга на ширину плеч. Сгибание и разгибание рук.

3 Толчок штанги от груди вверх.

2 группа. Упражнения для развития силы мышц туловища.

1 И.П. вис на турнике или шведской стенке. Поднимание ног до прямого угла и опускание.

2 Наклоны в стороны с весом. И.П. ноги на ширине плеч, вес над головой в полусогнутых руках. Наклон вправо - И.П. - наклон влево - И.П.

3 Наклоны вперед со штангой на плечах. И.П. ноги шире плеч. Сгибание Туловища со штангой на плечах до горизонтали и разгибание.

4 Повороты со штангой на плечах. И.П. ноги чуть шире плеч, штанга на плечах. Поворот туловища влево - И.П. - вправо - И.П.

3 группа. Упражнения для развития силы мышц ног.

1 Приседание со штангой на плечах. И.П. ноги на ширине плеч, штанга на плечах, сгибание и разгибание ног, спина прямая.

2 Выпрыгивания с гирей. И.П. стоя на 2-х лавочках расстояние, между которыми чуть шире плеч, гиря в руках, сгибание и разгибание ног (стараясь как можно выше отпрыгнуть от лавочек). Спина прямая.

4 группа. Спринтерский бег.

1 Бег с низкого старта от 30 до 60 м.

2 Ускорения до 150 м. в конце занятия.

5 группа. Бросковые упражнения.

1 Бросок ядра вперед.

2 Бросок ядра назад (спиной).

6 группа. Прыжковые упражнения.

1 Многократные прыжки с ноги на ногу.

2 Скачки на одной ноге.

3 Прыжки в длину с места.

4 Тройной прыжок с места.

План выполнения этих упражнений представлен в таблице 5.

Таблица 5

Планирование тренировочных нагрузок скоростно-силовых упражнений

|

Средства |

Недели |

№ упражнения |

Количество подходов |

Количество повторений |

|

Силовые упр. для мышц рук. |

1,4,7,10. |

1 |

5 |

9 раз |

|

2,5,8,11. |

2 |

3 |

10 раз |

|

|

3,6,9,12. |

3 |

4 |

10 раз |

|

|

Силовые упр. для мышц туловища. |

1,4,7,10. |

1 |

3 |

10 раз |

|

2,5,8,11. |

2 |

3 |

20 раз |

|

|

3,6,9,12. |

3,4 |

3 |

10,20 раз |

|

|

Силовые упр. для мышц ног. |

1,3,5,7,9,11 2,4,6,8,10,12 |

1 2 |

4-5 3 |

9 раз 10 раз |

|

Спринтерский бег. |

1-12 2,4,6,8,10,12 |

1 2 |

|

5 раз 1 -2 раза |

|

Бросковые упражнения. |

2,4,6,8,10,12. |

1,2 |

|

15-20 бросков |

|

Прыжковые упражнения. |

1,3,5,7,9,11 2,4,6,8,10,12 |

1,3 2,4 |

|

Не более 60 отталкиваний |

В конце эксперимента были зарегистрированы показатели скоростно-силовой подготовленности и результат в метании копья. Они представлены в таблице 6.

Таблица 6

Уровень скоростно-силовых показателей студентов после эксперимента

|

Фамилия Имя |

Бросок ядра вперед |

Бросок ядра назад |

Метание копья с места на технику |

Метание копья с разбега |

Прыжок с места |

Тройной прыжок |

30 м. |

Жим лежа |

|

П-к Д. |

7,54 |

8,11 |

21,32 |

32,81 |

2,51 |

7,59 |

4,7 |

55 |

|

У-в В. |

8,09 |

8,78 |

21,41 |

32,97 |

2,63 |

7,66 |

4,7 |

60 |

|

Д-о Ю. |

7,93 |

8,09 |

21,54 |

33,21 |

2,76 |

7,98 |

4,6 |

70 |

|

Б-в Д. |

8,04 |

8,52 |

21,17 |

33,02 |

2,71 |

7,91 |

4,6 |

70 |

|

К-в А. |

7,19 |

7,87 |

20,82 |

32,74 |

2,72 |

8,01 |

4,7 |

60 |

|

И-в Р. |

7,36 |

7,79 |

21,05 |

32,88 |

2,53 |

7,52 |

4,6 |

60 |

|

Т-в А. |

7,01 |

7,61 |

20,63 |

32,71 |

2,40 |

7,31 |

4,8 |

55 |

|

П-в Г. |

7,24 |

8,13 |

20,88 |

32,83 |

2,56 |

7,64 |

4,7 |

55 |

|

М-о А. |

7,66 |

8,20 |

21,19 |

33,14 |

2,62 |

7,70 |

4,6 |

60 |

|

К-й В. |

7,81 |

8,64 |

20,91 |

32,90 |

2,52 |

7,91 |

4,7 |

55 |

|

Ч-в А. |

7,10 |

7,73 |

20,86 |

32,79 |

2,60 |

8,53 |

4,7 |

60 |

|

К-в Э. |

6,62 |

7,25 |

20,68 |

32,53 |

2,45 |

7,12 |

4,9 |

50 |

|

С-н И. |

7,13 |

7,85 |

20,98 |

32,70 |

2,70 |

7,42 |

4,8 |

55 |

|

Ш-в П. |

7,52 |

7,98 |

21,34 |

33,04 |

2,78 |

7,82 |

4,6 |

60 |

|

М-н Е. |

6,98 |

7,54 |

21,03 |

32,85 |

2,58 |

7,61 |

4,8 |

55 |

|

К-в И. |

7,87 |

8,48 |

21,17 |

32,99 |

2,59 |

7,84 |

4,7 |

60 |

Среднее значение показателей этих студентов представлены в таблице 7.

Таблица 7

Средние значения скоростно-силовых показателей студентов

после эксперимента

|

|

Бросок ядра вперед |

Бросок ядра назад |

Метание копья с места на технику |

Метание копья с разбега |

Прыжок с места |

Тройной прыжок |

30 м. |

Жим лежа |

|

X среднее |

7,44 |

8,04 |

21,06 |

32,88 |

2,60 |

7,72 |

4,7 |

60 |

Сравнивая значения показателей скоростно-силовой подготовленности студентов до и после эксперимента, можно сделать вывод, что после выполнения предложенных упражнений произошел рост ряда показателей (см. таблицы 4 и 7): бросок ядра вперед 0,51 м; бросок ядра назад (спиной) 0,49 м; метание копья с места 1,25 м; метание копья с разбега 1,55 м; прыжок в длину с места 12 см; тройной прыжок с места 35 см; бег с низкого старта 30 м 0,1 сек; жим штанги, лежа 9 кг.

По-видимому, повышение уровня скоростно-силовой подготовленности позволило большинству студентам выполнить зачетный норматив по метанию копья.

3.2. Взаимосвязь скоростно-силовых показателей студентов с результатом в метании копья

В исследовании была поставлена задача определения степени взаимосвязи между показателями физического развития студентов и их спортивным результатом в метании копья, а также выявление показателей физического развития, которые в наибольшей степени коррелируют со спортивным результатом.

С это целью были использованы следующие контрольные тесты: прыжок в длину с места, тройной прыжок с места, бег на 30 м., бросок ядра через голову назад, бросок ядра снизу вперед, жим штанги лежа.

С этой целью проводился корреляционный анализ показателей физического развития и спортивного результата в метании копья у студентов.

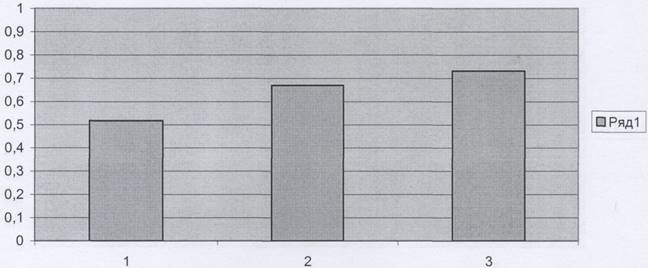

Установленная корреляционная зависимость между результатом в метании копья и результатом в беговых и прыжковых контрольных упражнениях у студентов отображена в диаграмме, представленной на рис 1.

1 Бег 30 м со старта; 2 Тройной прыжок с места; 3 Прыжок в длину с места.

Рис. 1. Показатели корреляционной связи результата в метании копья и результатов в беговых и прыжковых контрольных упражнениях.

Так из этих показателей, характеризующих скоростно-силовые качества студентов в прыжке с места отмечается наибольшая зависимость со спортивным результатом (r=0,731). Тройной прыжок в длину с места имеет меньшую корреляционную взаимосвязь со спортивным результатом (r=0,669) в метании копья.

В беге на 30 м. отмечается небольшая зависимость со спортивным результатом (r=-0,518), это свидетельствует о незначительной информативности данного показателя для спортивного достижения студентов.

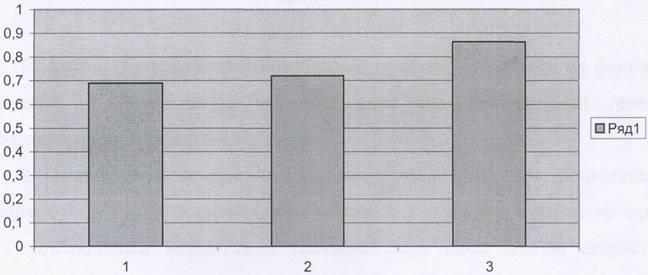

На рис. 2 представлена диаграмма корреляционной зависимости показателей по результатам бросков ядра через голову двумя руками назад и снизу двумя руками вперед, а так же жима штанги лежа у студентов, с их спортивным результатом в метании копья.

1 Бросок ядра вперед; 2 Бросок ядра назад (спиной); 3 Жим штанги лежа.

Рис. 2. Показатели корреляционной связи результата в метании копья и результатов в бросках ядер и жиме штанги лежа.

Анализируя корреляционную зависимость бросков ядер можно отметить хорошую связь этих показателей со спортивным результатом основного упражнения (r=0,689; r=0,720). Таким образом, эти упражнения будут являться достаточно информативными при использовании их в качестве контрольных для студентов.

Необходимо отметить значительную связь со спортивным результатом жима штанги лежа (r=0,863). Достаточно высокая информативность между спортивным результатом в метании копья и жимом штанги лежа, предлагает использование его в качестве контрольного.

ВЫВОДЫ

1. Анализ литературных источников показал, что одним из факторов влияющих на результат в метании копья является высокий уровень скоростно-силовой подготовленности.

2. Экспериментальные исследования показали, что большинство студентов РГУФКСМиТ, не специализирующихся в легкой атлетике, не могут сдать контрольный норматив в метании копья из-за слабой скоростно-силовой подготовленности.

3. Наиболее информативными тестами для оценки скоростно-силовой подготовленности студентов являются следующие:

- жим штанги, лежа (r=0,863)

- прыжок в длину с места (r=0,731)

- бросок ядра назад (спиной) (r=0,720)

- бросок ядра вперед (r=0,689)

- тройной прыжок с места (r=0,669)

- бег 30 метров со старта (r=-0,518)

4. Составленный план тренировочных занятий по развитию необходимых скоростно-силовых качеств спортсменов и выполнение его в течение 12 недельного срока студентами, позволил улучшить скоростно-силовые показатели во всех упражнениях, что дало возможность выполнить контрольные нормативы.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Улучшение результата произошло благодаря выполнению, составленного нами, плана тренировочных занятий по развитию скоростно-силовых качеств. Ниже приведен примерный недельный план тренировки.

Содержание тренировки по развитию скоростно-силовых качеств студентов

Понедельник.

1 Разминка, медленный бег- 5-7 минут.

2 Гимнастические упражнения - 15 минут (включая силовые описанные ранее).

3 Беговые упражнения и бег – 6 x 30 м.

4 Прыжковые упражнения - до 60 отталкиваний.

5 Силовые упражнения, броски ядер из различных исходных положений -до 40 бросков.

6 Выпрыгивание с гирей между скамейками – 3 x 16 кг х 10 раз.

Среда.

Разминка, гимнастика, беговые и прыжковые упражнения (1-4) такие же как и в понедельник.

5 Жим штанги лежа – 5 x 30 кг х 9 раз.

6 Наклоны и повороты туловища с отягощением – 3 x 10 раз.

*Примечание. Разминка, гимнастические упражнения, бег и прыжки на уроке проводили сами студенты в подготовительной части. Специальные скоростно-силовые упражнения проводились под нашим наблюдением в конце урока.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Легкая атлетика: Учебник / Под общ. ред. Н.Н.Чеснокова, В.Г.Никитушкина. — М.: Физическая культура, 2010. - 448 с.

2. Легкая атлетика. Учебник для институтов физической культуры. Под ред. Н.Г.Озолина, В.И.Воронкина, Ю.Н.Примакова. — М.: Физкультура и спорт, 1989.

3. Бабанин В.Ф. Экспериментальное обоснование средств и методов скоростно-силовой подготовки высококвалифицированных метателей: Автореферат дис. … канд. пед. наук. — М., 1973. — 24 с.

4. Бальсевич В.К. Спортивный вектор физического воспитания в российской школе.- М.: НИЦ «Теория и практика физического воспитания и спорта», 2006 — 112 с.

5. Берштейн Н.А. О ловкости и ее развитии / Н.А. Берштейн. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 287 с.

6. Бондарчук А.П. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса / А.П. Бондарчук. – М.: Олимпия Пресс, 2007. – 272 с.

7. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов / Ю.В. Верхошанский. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 331 с.

8. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса / Ю.В. Верхошанский. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 207 с.

9. Волков Н.И. Логика спортивной тренировки / Н.И. Волков // Легкая атлетика. – 1974. – № 10. – С. 28-31.

10. Воробьев А.Н. Тяжелоатлетический спорт. Очерки по физиологии и спортивной тренировке / А.Н. Воробьев. – М.: Физкультура и спорт, 1977. – 255 с.

11. Губа В.П. Резервные возможности спортсменов / В.П. Губа, Н.Н. Чесноков. – М.: Физическая культура, 2008. – 146 с.

12. Губа В.П., Квашук П.В., Никитушкин В.Г. Индивидуализация подготовки юных спортсменов. — М.: Физкультура и спорт, 2009.- 76 с.

13. Донской Д.Д. Биомеханика : учебник для ин-тов физической культуры / Д.Д. Донской, В.М. Зациорский. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 264 с.

14. Дьячков В.М. Исследование ведущих элементов и фаз движений и их отражение в ритме технически сложных видов спорта / В.М. Дьячков // Проблемы высшего спортивного мастерства. – М.: ВНИИФК, 1968. – 285 с.

15. Зеличенок В.Б. Легкая атлетика: критерии отбора / В.Б. Зеличенок, В.Г. Никитушкин. – М.: Тера-спорт, 2000 – 240 с.

16. Локтев С.А. Легкая атлетика в детском и подростковом возрасте : практ. рук. для тренера / С.А. Локтев. – М. : Сов. спорт, 2007. – 404 с.

17. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры / А.М. Максименко. – М., 2001. – 320 с.

18. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты / Л.П. Матвеев. – Л.: Лань, 2005. – 384 с.

19. Назаров В.Д. Координация движений у детей школьного возраста / В.Д. Назаров. – М.: Физкультура и спорт, 1969. – 32.

20. Никитушкин В.Г. Легкая атлетика в школе : учеб. пособие / В.Г. Никитушкин, Г.Н. Германов. – Воронеж: Истоки, 2007. – 603 с.

21. Никитушкин В.Г., Квашук П.В., Бауэр В.Г. Организационно-методические основы подготовки спортивного резерва.- М.: Советский спорт, 2005.- 232 с.

22. Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки / Н.Г. Озолин. – М.: Физкультура и спорт. – 1970. – 480 с.

23. Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки.- Киев: Виша школа, 1984.- 352 с.

24. Попов В.Б. Легкая атлетика для юношества / В.Б. Попов, Ф.П. Суслов, Г.Н. Германов. – Москва-Воронеж, 1999. – 220 с.

25. Пуни А.И. Психологическая подготовка к соревнованию в спорте / А.И. Пуни. – М.: Физкультура и спорт, 1969. – 88 с.

26. Современная система спортивной подготовки / под ред. Ф.П. Суслова [и др.]. – М.: САМ, 1995. – 448 с.

27. Суслов Ф.П. Подготовка сильнейших бегунов мира / Ф.П. Суслов [и др.]. – Киев. : Здоров'я, 1990. – 209 с.

28. Теория и методика спорта : учеб. пособие для училищ Олимпийского резерва / под общ. ред. Ф.П. Суслова, Ж.К. Холодова. – М., 1997. – 416 с.

29. Фарфель В.С. Управление движениями в спорте / В.С. Фарфель. – М.: Физкультура и спорт, 1975. – 208 с.

30. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта / В.П. Филин. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 130 с.

31. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта.- М.: Физкультура и спорт 1980.- 255 с.

32. Шустин Б.Н. Моделирование в спорте высших достижений / Б.Н. Шустин. – М.: РГАФК, 1995. – 104 с.

Исполнитель выпускной

квалификационной работы: _________________(Захаров Н.С.)

Научный руководитель:

кандидат педагогических наук,

доцент _________________(Бабанин В.Ф.)

Заведующий кафедрой:

доктор педагогических наук,

профессор _________________(Чесноков Н.Н.)

Дата защиты: «_______» _____________ 20__ год

Оценка за работу ______________________________

Председатель государственной

аттестационной комиссии ______________(______________)

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.