Соотношение стратегий совладающего поведения с уровнем развития рефлексивной способности и направленности рефлексии тренеров

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................................................... 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОПИНГ СТРАТЕГИЙ И РЕФЛЕКСИИ ЛИЧНОСТИ 5

1.1. Понятие кризиса, стресса................................................................................................. 5

1.2. Типология совладающего поведения............................................................................ 10

(копинг стратеги)......................................................................................................................... 10

1.3. Копинг-стратегии и эффективность деятельности..................................................... 12

1.4. Ресурсный подход к копинг-стратегиям (стратегиям совладающего поведения).... 15

1.5. Совладающее поведение, саморегуляция личности и проблема страха действий... 16

1.6. Проблема рефлексии в психологии личности.............................................................. 19

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ......................... 28

2.1. Задачи исследования............................................................................................................ 28

2.2. Методы исследования.......................................................................................................... 28

2.3. Организация исследования.................................................................................................. 32

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ..................... 34

3.1 Описание результатов определения копинг-стратегий............................................... 34

3.2 Описание результатов определения параметров рефлексии...................................... 37

3.3 Соотношение копинг стратегий и параметров рефлексии.......................................... 38

ВЫВОДЫ..................................................................................................................................... 40

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ................................................................... 41

ПРИЛОЖЕНИЯ........................................................................................................................... 48

На сегодняшний день в психологии существует устойчивое представление о копинг стратегиях как о личностных механизмах поддерживающих психологическое равновесие в стрессовых или проблемных ситуациях жизнедеятельности человека. Принято считать, что копинги, в отличие от защитных механизмов формируются на сознательном уровне. Формирование копинга в процессе функционирования и развития личности происходит постепенно. Чем более разнообразным набором стратегий совладания обладает личность, тем выше уровень ее развития и степень осознанности выбора стратегий. Однако, в процессе функционирования личности, происходит автоматизация применения копинг стратегий, которые в определенных ситуациях были наиболее эффективны. То есть переход с уровня осознанного выбора на уровень неосознаваемых процессов, запускающихся по типу действия защитных механизмов при столкновении с проблемной ситуацией. Данные копинг стратегии закрепляются как предпочитаемые формы поведения в сложных жизненных ситуациях и составляют структуру определенного симптомокомплекса или, другими словами систему автоматизированных умственных действий, эмоциональных реакций и поведенческих проявлений личности при столкновении с трудностями различного характера в основных сферах жизнедеятельности. Что определяет эффективность функционирования и самореализации личности. Выбор стратегий совладающего поведения требует определенной степени осознанности, который базируется на уровне развития рефлексивной способности и направленности рефлексии.

Таким образом, отмечается научное противоречие, которое составляет предмет нашего исследования, а именно, с одной стороны копинг является осознанным механизмом совладания в проблемно-конфликтной ситуации жизнедеятельности, с другой, процесс автоматизации затрудняет способность к осознанию конкретных предметных действий, направленных на ее разрешение.

Объект исследования: Психологические механизмы функционирования личности.

Предмет исследования: Симптомокомплекс стратегий совладаниющего поведения.

Основной гипотезой является предположение о том, что структура симптомокомплекса и степень осознанности предпочитаемых стратегий совладающего поведения определяются уровнем развития рефлексивной способности и направленностью рефлексии.

Целью нашего исследования: Выявить симптомокомплекс стратегий совладающего поведения на основе соотнесения копингов с уровнем развития рефлексивной способности и направленностью рефлексии.

Задачи исследования:

1. Провести анализ научной литературы на предмет исследования стратегий совладающего поведения и рефлексии.

2. Определить предпочитаемые стратегии совладающего поведения и степень осознанности их выбора у тренеров.

3. Определить уровень развития рефлексивной способности и направленность рефлексии тренеров.

4. Соотнести уровень развития рефлексивной способности и направленности рефлексии со стратегиями совладания.

1.1. Понятие кризиса, стресса

Для того чтобы лучше понять суть процессов, происходящих с личностью в периоды использования копинг стратегий и включения рефлексии, необходимо рассмотреть характеристики кризисных ситуаций и психологического кризиса. Остановимся более подробно на понятии «кризис» и раскроем его структуру, функциональное значение, причины возникновения и возможные последствия к которым он способен привести.

Определение понятия «кризис» во многом зависит от контекста, относительно которого оно рассматривается. Кризисом называют и тяжелое переходное состояние, вызванное болезнью, стрессом, травмой и т. п.; и эмоционально значимое событие или радикальное изменение статуса в персональной жизни. В психологии различают несколько разновидностей кризиса: возрастной [13; 58, 60, 61], экзистенциальный [55], идентичности [61] и другие.

На западе пионерам в области изучения кризисной проблематики является Э. Эриксон, который рассматривал кризисы как естественные непатологические процессы. В отечественной психологии одним из первых о положительном влиянии кризиса на развитие личности в отечественной психологии говорил Л.С. Выготский [13]. К этому направлению можно отнести и концепцию Г. Олпорта, значимость которой во многом обусловлена систематическим обобщающим характером. Он ввел понятие «продуктивных дисбалансов», а стабильность считал путем к эволюционному тупику, так как она отрицает рост и сплоченность [42]. Исследователь также подчеркивал важность изучения позитивных человеческих проявлений, в том числе реализации личности через кризис. В. Франкл также считает, что кризис, вызванный поисками смысла жизни, не представляет собой ничего патологического [55]. Таким образом, в работах этих авторов было сформировано представление не только о конструктивной роли кризиса, но и о его нормативном характере в развитии человека. Кризис ограничен во времени: что-то должно измениться, нельзя оставаться в кризисе постоянно. Решение любого кризиса невозможно без решимости на какое-либо действие.

В.Ф. Василюк выделяет два рода кризисных ситуаций, различающихся по степени оставляемой ими возможности реализации внутренней необходимости жизни. Кризис первого рода может серьезно затруднять и осложнять реализацию жизненного замысла, однако при нем все еще сохраняется возможность восстановления прерванного кризисом хода жизни. Это испытание, из которого человек может выйти сохранившим в существенном свой жизненный замысел и удостоверившим свою самотождественность. Ситуация второго рода, собственно экзистенциальный кризис, делает реализацию жизненного замысла невозможной. Результат, переживания этой невозможности – метаморфоза личности, перерождение ее, принятие нового замысла жизни, новых ценностей, новой жизненной стратегии, нового образа Я [9].

Кризисные периоды это периоды переходные и поэтому нестабильные. Важнейшей особенностью проявления активности личности является предвосхищение вероятного и потребного будущего. А базисным расстройством переживания времени при кризисе является блокировка будущего. Такое восприятие времени Элленбергер сравнивает с рекой, на которой построили преграду. Однако, говорит автор, важно обращать внимание не только на единство времени, но и на его скорость – замедление, ускорение, отстраненность, пустоту, ощущение, что события проходят мимо [64]. Именно изменения временной трансспективы, недоступность будущего для человеческого восприятия и понимания делает ситуацию кризиса так тесно связанной с ситуацией неопределенности, тем самым порождая тревогу. Помимо ситуации неопределенности к повышению уровня тревожности при кризисе приводят утрата смысла, снижение доверительности в межличностных отношениях, пониженное самоуважение, ощущение враждебности окружающего мира. Повышенная тревожность может выражаться в раздражительности, беспокойстве, нервозности.

В каждой критической ситуации человек сталкивается с неопределенностью: он не знает, что будет происходить в следующий момент, часто ему недостает информации о текущей ситуации, будущее выглядит расплывчатым и небезопасным, и даже прошлое в новом свете начинает терять смысл. Более того, нередко человек даже не может определить свое отношение к происходящему и понять собственные чувства.

Ф.Е.Василюк определяет критическую ситуацию как ситуацию невозможности, в которой субъект сталкивается с невозможностью реализации внутренних необходимостей своей жизни (мотивов, стремлений, ценностей и пр.) [51]. Критическая ситуация, изменяющая состояние среды, является причиной возникновения стресса.

В литературу по медицине и психологии слово «стресс» попало больше полувека назад. В 1936 году в журнале «Nature», в разделе «Письма к редактору», было опубликовано короткое сообщение канадского физиолога Ганса Селье, тогда еще никому неизвестного, под названием «Синдром, вызываемый разными повреждающими агентами» [52]. Еще будучи студентом, Селье обратил внимание на тот факт, что различные инфекционные заболевания имеют сходное начало: общее недомогание, потеря аппетита, температура, озноб, ломота и боли в суставах. Селье предположил, что существует общая неспецифическая реакция организма на любую «вредность», направленная на мобилизацию защитных сил организма. Эту реакцию он назвал стрессом. Г. Селье показал независимость процесса приспособления от характера раздражения или нагрузки. Воздействия могут быть самыми различными, но независимо от своих особенностей ведут к цепи однотипных изменений, обеспечивающих приспособление.

Одна из первых попыток изучения стресса была предпринята Р. Лазарусом. Стресс физиологической природы представляет собой, по мнению автора, непосредственную реакцию организма, сопровождающуюся выраженными физиологическими сдвигами на воздействие различных внешних и внутренних стимулов физико-химической природы. При этом величина физиологического стресса зависит от интенсивности воздействующего агента. Отличительные особенности психологического стресса заключаются в том, что он вызывается психическими стимулами, которые оцениваются как угрожающие [28]. Именно Р. Лазарус, развивая учение о стрессе, выдвинул концепцию, согласно которой разграничивается физиологический стресс и психический (эмоциональный) стресс. В контексте трансактной теории «копинг» или «преодоление стресса» рассматривается как деятельность личности по поддержанию (восстановлению) нарушенного вследствие воздействия стрессора баланса между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими этим требованиям.

В соответствии с системным подходом, в наше время стресс изучается с позиций физиологического, психологического, и поведенческого уровней.

В современных исследованиях на первый план выдвигается проблема анализа процессов актуализации ресурсов человека, по отношению к требованию наличной ситуации, т.е. механизмов текущей регуляции деятельности, которые определяют степень успешной адаптации человека к затрудненным обстоятельствам [7].

Согласно исследованию Е.А. Белан, трудные жизненные ситуации это значимые и одновременно нежелательные для личности ситуации, которые для 80% людей характеризуются преимущественно дискомфортными эмоциональными состояниями [4]. Во взаимодействии с трудными ситуациями человек переживает давление ситуационных параметров, которые фрустрируют удовлетворение потребностей.

Стратегии поведения в тех или иных жизненных ситуациях могут быть рассмотрены как определенный механизм саморегуляции: посредством применения того или иного способа поведения личность стремится к устранению или уменьшению возникшего рассогласования между желаемым и действительным [4].

Как показывают приведенные выше результаты социально-психологических исследований, стратегии применяемые людьми в кризисной ситуации не одинаковы. Реакции людей разделились на два типа: активные и пассивные.

Согласно А.Б.Леоновой, индивидуальная устойчивость к стрессу является системным качеством человека, которое нельзя свести к отдельным свойствам темперамента и личностным особенностям, влияющим на успешность выполнения деятельности и поведение в затрудненных обстоятельствах [29].

Реакция человека на стрессовое воздействие, восприятие и оценка этого воздействия как вредного, нежелательного фактора обуславливается всем комплексом свойств личности, сформировавшимся в процессе развития и жизнедеятельности на основе биологических предпосылок. От этих свойств зависит тип индивидуально-психологической адаптации к стрессу и характер доминирующих поведенческих реакций в условиях психологического стресса.

Л.И. Анцыферова отмечает возможность выделения по крайней мере двух типов личности, отличающихся друг от друга специфическим отношением к миру, убеждениями, самооценкой, когнитивными стилями, историей успехов и неудач. Первые - предпочитающие конструктивно преобразующие стратегии, люди с оптимистическим мировоззрениям, устойчивой положительной самооценкой, реалистичным подходом к жизни и сильно выраженной мотивацией достижения. Вторые – прибегающие к механизмам психологической защиты, уходя от трудных ситуаций, воспринимают мир как источник опасностей, у них невысокая самооценка, пессимистический взгляд [2].

С. Мадди [66] различает регрессивное и трансформационное совладание со стрессом. Трансформационное совладание, в отличие от регрессивного, подразумевает открытость новому, готовность действовать и активность в стрессовой ситуации.

Одним из способов совладания со стрессовой ситуацией может быть выработка новых стратегий, направленных на разрешение ситуации и устранения рассогласования между желаемым и действительным. Другой формой реакции может быть волевое подавление воспринятой информации, неприятие ее в личностном плане, своего рода психологическая защита.

Очень часто не сами по себе трудные, стрессовые ситуации выступают факторами, оказывающими серьезное влияние на психическое здоровье человека, а применение «дезадаптивных», неконструктивных, неэффективных (конкретно по отношению к данной ситуации) стратегий совладания, которые могут стать основой для развития психосоматических заболеваний привести к ухудшению качества жизни в различных сферах [6,29].

1.2. Типология совладающего поведения

(копинг стратеги)

Копинг-стратегии - способ осознанного управления стрессором. В теории копинг-поведения, основанной на работах когнитивных психологов Р. Лазаруса и С. Фолькмана, выделяются базисные копинг-стратегии: «разрешение проблем», «поиск социальной поддержки», «избегание» [26].

1. Копинг-стратегия «разрешения проблемы» - это активная поведенческая стратегия, для поиска возможных способов эффективного разрешения проблемы. Она помогает находить альтернативные решения, эффективно справляться со стрессовыми ситуациями, способствуя сохранению психического и физического здоровья. [Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден].

2. Копинг-стратергия «поиск социальной поддержки» - это активная поведенческая стратегия, при которой человек для эффективного разрешения проблемы обращается за помощью и поддержкой к окружающей его среде: семье, друзьям, значимым другим.

3. Копинг-стратегия «избегания» - это поведенческая стратегия, при которой человек старается избежать контакта с окружающей его действительностью, уйти от решения проблем (уход в болезнь, употребление психоактивных веществ, суицидальное поведение). Эта стратегия позволяет личности уменьшить эмоциональное напряжение. Копинг-стратегии избегания можно рассматривать как преобладание в поведении мотивации избегания неудачи над мотивацией достижения успеха, а также как сигнал о возможных внутриличностных конфликтах [52].

Она является одной из ведущих поведенческих стратегий при формировании дезадаптивного, псевдосовладающего поведения [15].

Наиболее эффективным является использование всех трех поведенческих стратегий, в зависимости от ситуации. В некоторых случаях человек может самостоятельно справиться с возникшими трудностями, в других ему требуется поддержка окружающих, в третьих он просто может избежать столкновения с проблемной ситуацией, заранее подумав о ее негативных последствиях.

Более расширенный вариант базисных копинг-стратегий дополняется еще несколькими, актуальными в плане практической работы, стратегиями:

Конфронтация или противостояние ситуации: агрессивная установка человека по отношению к тяжелым жизненным обстоятельствам, когда такие ситуации воспринимаются им как враждебная сила, которую надо победить и/или уничтожить.

Дистанцирование от проблемы или же откладывание ее решения, когда человек пытается посмотреть на проблему словно бы из-за стекла. По данным Н. Кьюпера с соавторами, это неэффективная стратегия, способствующая возникновению депрессии.

Самоконтроль - стремление регулировать свои чувства и действия.

Принятие ответственности - путь сильных и зрелых людей. Подразумевает признание собственных ошибок и их анализ с целью не допустить повторения.

Самоактуализация. Заключается в том, что любое событие, даже самое негативное, можно переоценить в положительном ключе, увидеть в нем некий смысл и позитивный момент [10].

1.3. Копинг-стратегии и эффективность деятельности

На сегодняшний день проблематика копинг-стратегий активно исследуется в самых разных сферах и на примере самых разных типов деятельности. Серьёзное внимание уделяется изучению связи копинг-стратегий, которые применяет индивид, с его эмоциональным состоянием, успешностью в социальной сфере и т. д. При этом копинг-стратегии оцениваются с точки зрения их эффективности / неэффективности, а за критерий эффективности принимается понижение чувства уязвимости к стрессам [29].

Так, например, получены данные, что копинговые реакции, фокусированные на проблеме (например, попытка изменить что-то в стрессовых взаимоотношениях с другим человеком или между другими людьми в своем социальном окружении) связаны с более низкими уровнями отрицательных эмоций в стрессовых ситуациях, которые воспринимаются как контролируемые. Кроме того, применение проблемно-фокусированных копинг-стратегий отрицательно связано с проблемами в поведении и социальными проблемами [5]. При этом показано, что дети, меньше применяющие проблемно-фокусированные копинг-стратегий, переживают больше проблем в адаптации. Напротив, частое использование эмоционально-фокусированного копинга связано с более серьёзными проблемами в поведении, а также с большим количеством симптомов тревожности и депрессии [11].

Такие стратегии, как поиск социальной поддержки, агрессивный копинг (например, вербальная/физическая агрессия для того, чтобы решить проблему или выразить чувства), отрицание также, похоже, связаны с компетентностью и способностью к адаптации [5]. В пользу эффективности стратегии «поиск социальной поддержки» свидетельствуют и данные, полученные в других исследованиях. Здесь было показано, что школьники (мужского пола), получавшие более высокие баллы по шкале успеваемости, активнее использовали данную копинг-стратегию. [20].

Положительной оценки также заслуживает такая стратегия, как активное решение проблем. Так, было показано, что подростки, способные к активному решению проблем, демонстрируют большую легкость в адаптации [5].

Экспериментальные исследования предоставляют различные данные относительно того, как оценивать такую стратегию, как избегающий копинг (избегание стрессовых мыслей или ситуаций на поведенческом и когнитивном уровне). С одной стороны, он связывается с более высоким уровнем депрессии, тревоги, сложностями адаптации в школе. Напротив, другие исследователи демонстрируют, что дети со стратегией избегания демонстрируют меньше проблем с поведением в школе и, по отзывам учителей, обладают большей социальной компетентностью [48]. Возможно, что избегающий копинг положительно связан с социальной успешностью в том случае, когда стрессовая ситуация является неконтролируемой и когда избегание помогает предотвратить разрастание негативной ситуации. Кроме того, исследователи предполагают, что избегающий копинг может быть полезен в ситуациях непродолжительного стресса, но в случае длительных стрессовых ситуаций избегание расценивается как неадаптивная реакция [20].

Неоднозначно оценивается и такая копинг-стратегия, как «позитивная переоценка ситуации». С одной стороны, придание проблеме позитивного значения уменьшает стресс и служит эмоциональному приспособлению к нему; с другой стороны, изменение отношения отвлекает от решения конкретных практических проблем. Тем не менее, представляется, что стратегия позитивной переоценки может быть эффективна в ситуации, когда субъект не может контролировать результат.

Что касается академической сферы, то работы по изучению влияния копинг-стратегий на академическую успешность пока представлены в психологической литературе очень слабо. Так, например, нельзя четко и однозначно заявить, что успешные копинг-стратегий ведут к свехдостижениям в учёбе [11]. Тем не менее, уже можно ссылаться на данные, свидетельствующие, например, о том, что подростки (мужского пола), которые делают выбор в пользу более продуктивных копинг-стратегий, имеют явное преимущество в учёбе; а именно, они демонстрируют сильную склонность к тому, чтобы успевать лучше, чем мы можем ожидать, исходя из их результатов по тестам IQ [11].

Стратегии, направленные на решение проблем, в общем, являются более эффективными, чем стратегии, назначение которых — совладание с отношением индивида к проблеме. Но, как бы то ни было, исследования также свидетельствуют, что применение сразу нескольких способов совладания более эффективно, чем выбор только одного конкретного способа реагирования на ситуацию [20]. Как уже было сказано, эффективность копинг-стратегий зависит как от самой реакции, так и от контекста, в котором эта реакция осуществляется. Копинг-стратегии, неэффективные в одних ситуациях, могут оказаться вполне эффективными в других; например, стратегии, неэффективные в ситуации, которая неподконтрольна субъекту, могут быть эффективны в ситуациях, которые субъект способен контролировать и изменять в желаемую сторону.

1.4. Ресурсный подход к копинг-стратегиям (стратегиям совладающего поведения)

Достаточно недавно исследователи, занимающиеся проблематикой копинг-стратегий, при взгляде на копинг стали придерживаться так называемого ресурсного подхода. Ресурсный подход делает акцент на то, что существует процесс «распределения ресурсов», который объясняет тот факт, что некоторым людям удается сохранять здоровье и адаптироваться несмотря на различные жизненные обстоятельства [62].

Ресурсные теории предполагают, что существует некоторый комплекс ключевых ресурсов, которые «управляют» или направляют общий фонд ресурсов. То есть «ключевой ресурс — это главное средство, контролирующее и организующее распределение (торговлю) других ресурсов» [48].

К ресурсному подходу относят работы некоторых серьёзных исследователей, в которых ранее отсутствовала связь с изучением копингового поведения [62]. В рамках ресурсного подхода рассматривают широкий спектр различных ресурсов, как средовых (доступность инструментальной, моральной и эмоциональной помощи со стороны социальной среды), так и личностных (навыки и способности индивида) [50]. Хобфолл (Hobfoll, 1996) предлагает теорию сохранения ресурсов, в которой рассматривает два класса ресурсов: материальные и социальные, или связанные с ценностями. Так, например, М. Селигман в качестве главного ресурса в совладании со стрессом рассматривает оптимизм. Другие исследователи в качестве одного из ресурсов, влияющих на используемые копинг-стратегии, предлагают конструкт «жизнестойкость».

Конструкт самоэффективности, разработанный А.Бандурой, также можно рассматривать как важный ресурс, влияющий на копинговое поведение. По Э. Фрайденберг, с самоэффективностью связаны познавательные процессы, которые относятся к внутренним убеждениям людей об их собственной способности совладания. Это убеждение в человеке подчеркивает способность к «центральной» организации и использованию собственных ресурсов, а также способность к получению ресурсов из окружающей среды.

Ресурсный подход предполагает, что владение и управление ресурсами и применяемые копинг-стратегии могут оказывать друг на друга взаимное влияние. Так, если у подростка нет желания эффективно взаимодействовать со своим социальным окружением, у него будет мало друзей. В этом случае можно заявить, что копинг-стратегия повлияла на ресурсы. Напротив, в случае, если ребенок рос в обедненной социальной среде, то есть, у ребенка были ограниченные ресурсы, это обстоятельство может повлиять на предпочитаемые им копинг-стратегии и на частоту использования им социальной поддержки в качестве стратегии совладания со стрессом [62].

1.5. Совладающее поведение, саморегуляция личности и проблема страха действий.

С точки зрения исследователей, процесс совладающего поведения в большинстве случаев не может осуществляться на основе «ригидных установок» или стереотипных форм поведения. Он требует от человека изменения взгляда на ситуацию, необходимость трансформации своего «стереотипного» репертуара действий к новым требованиям среды на основе поиска новых подходов к проблеме и способов ее решения. Постоянная готовность к конструктивной перестройке своего поведения позволяет не только успешно совладать с трудными, стрессовыми ситуациями, но и личностно развиваться [20].

В последние годы отмечается всплеск исследований по проблеме регуляции поведения и связанных с ней процессов, а так же личностной саморегуляции, в которой проявляются активно-действенное отношение человека к себе и к другим, его нравственные и социальные установки, направленность личности, предметный и социальный опыт.

Появление понятий регуляции и саморегуляции, пришедших на смену понятию контроля, в западной психологии тесно связано с развитием в 1950-1960-х годах кибернетики, прежде всего с работами Н Винера и У.Р.Эшби, и общей теории систем Берталанфи. В нашей стране идеи системной регуляции активности на основе обратных связей разрабатывались в физиологии и физиологической психологии И.М.Сеченовым, И.П. Павловым, Н.Н. Ланге, теории функциональных систем Н.А.Бернштейна и П.К.Анохина. В последние три десятилетия проблематика саморегуляции получила интенсивное развитие в русле отечественного деятельностного подхода. (Б.В.Зейгарник, О.К.Тихомиров, И.А.Васильев, А.Г.Асмолов, Б.С.Братусь, Ф.Е. Василюк, Д.А.Леонтьев и др.) [30].

Наиболее разработанной и общепризнанной на сегодняшний день теорией саморегуляции в мировой психологии является теория Чарльза Карвера и Майкла Шейера. (Carver, Scheier, 1981,1998,2000). Под понятием саморегуляции авторы имеют в виду, что соответствующие процессы «направлены на цель», которая выступает исходной точкой любой саморегуляции. Это допущение о гиперрационализации человеческого поведения, придание целям статуса высшего регуляционного критерия является основным аспектом для критики их теории [34].

В концепции О.А.Конопкина и В.И.Моросановой речь идет о регуляции произвольной активности, системообразующую роль в которой так же выполняет принятая субъектом цель. В отличие от теории Карвера и Шейера, в этом подходе основной акцент делается не на обратной связи, а на планировании действий и на индивидуально-стилевых характеристиках саморегуляции [34].

По мнению Д.А.Леонтьева, решающая роль принадлежит развитию форм саморегуляции не только в онтогенезе и биологической эволюции, но и в историческом развитии личностей и социальных структур. То же можно сказать о жизни общества. Современное цивилизованное общество – саморегулируемое общество, которое само вырабатывает механизмы саморегуляции и само осуществляет управляющие воздействия [34].

Таким образом, усложнение форм регуляции и превращение ее в саморегуляцию выступает как универсальный принцип развития форм активности как на субчеловеческом, так и на человеческом уровне; как в филогенетическом и историко-генетическом, так и в онтогенетическом и актуалгенетическом аспектах рассмотрения; как применительно к человеку как саморегулируемой системе, так и применительно к более частным подсистемам и наоборот, к большим микро- и макросоциальным системам.

С точки зрения Д.А.Леонтьева, саморегуляция - динамичная авторегуляция процесса взаимодействия личности с миром во всех его изменяющихся формах и видах, включая как произвольные, так и непроизвольные управляющие воздействия [34].

Саморегуляция связана со зрелостью и с психологическим здоровьем. Нарушения психологического здоровья практически всегда – нарушения саморегуляции (Зейгарник, 1981; Зейгарник, Холмогорова, Мазур, 1989). Ключевым моментом саморегуляции является опора на психологические ресурсы и когнитивные стратегии совладания.

1.6. Проблема рефлексии в психологии личности

Интерес к проблемам рефлексии объясняется ее «всепроникновением» в психологическую сущность человеческой психики, объектами рефлексии «выступают и отражение мира, и мышление о нем, основания и способы регуляции человеком собственного поведения, действий, поступков, сами процессы рефлексии и, наконец, собственное, или личное, сознание» [21].

Принято считать, что одним из первых в психологии экспериментальным рассмотрением рефлексии занялись Э. Шпрангер и А. Буземан. Э.Шпрангер трактовал рефлексию как перенесение внимания на самого себя [18]. А. Буземан определял её как всякое перенесение переживания с внешнего мира на самого себя [22].

Развивая идеи перехода поведения от непосредственных форм к опосредованным через осознание и объективизацию, Л.С. Выготкий рассматривает осознанные предметные основания психических актов как формы присвоенных в процессе интериоризации умственных орудий [12].

Рассмотрение рефлексии как формы присущей лишь человеку позволяет сделать заключение, что рефлексия изначально присуща психике как ее базовый атрибут, но только при условии учета этапов ее развития в онтогенезе [56]. Так, определяя роль рефлексии в построении предметного действия, Н.Д. Гордеев и В.П. Зинченко обращаются к реакции схватывания предмета младенцем. Существо рефлексивного акта, состоит в том, чтобы соизмерить удаленность и величину объекта. Только при условии, что предмет приближен на расстояние вытянутой руки и может поместиться в нее по размеру, происходит реакция схватывания.

Осознанное действие превращается посредством рефлексии в акт сознательной деятельности, выражающий отношение субъекта, а, следовательно, определенным образом регулируемый этим отношением. Сложная система деятельности, действий и операций выступает, таким образом, в их отношениях, прежде всего, к целям и мотивам. Далее, как пишет А.В. Брушлинский, «цели и мотивы характеризуют и деятельность в целом и систему входящих в нее действий, но характеризуют по-разному. Единство деятельности выступает в первую очередь как единство целей ее субъекта и тех его мотивов, из которых она исходит. Мотивы и цели деятельности, в отличие от таковых у отдельных действий, носят обычно интегрированный и обобщенный характер, выражая общую направленность личности. Это исходные мотивы и конечные цели. На различных этапах они порождают разные частные мотивы и цели, характеризующие те или иные действия» [8].

В.В. Давыдов, определяя исходную генетическую форму мыслительного акта как взаимодействие ребенка с взрослым, подчеркивает переход к развитым формам мышления благодаря рефлексии. Рефлексия становится в ряд мыслительных действий наряду с анализом и планированием [16]. Мыслительный акт разворачивается одновременно в двух плоскостях: плоскости предметного содержания и плоскости рефлексии способа действий [17].

На необходимость осознания связи объекта с действием, направляемым на него субъектом, указывал Ж.Пиаже. Стадия формальных операций является сенситивным периодом развития рефлексии, в который происходит осмысление связей объекта и способа действий [46].

Рефлексия (от лат. reflexio – обращение назад) – процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний. Рефлексия в переводе с латыни буквально означает самонаблюдение [25] и определяется как форма теоретической деятельности общественно развитого человека, направленная на осмысление своих собственных действий и их законов; деятельность самопознания, раскрывающая специфику духовного мира человека.

Зародившийся в рамках когнитивной традиции, метакогнитивизм берет свое начало в работах Дж. Флэйвелла, вышедших в свет в 1970-х годах. Флэйвеллом был описан специфический класс психических процессов, направленных не на объективную, но на субъективную реальность. Обозначив традиционные психические процессы лишь как один из уровней психики, он обосновал необходимость выделения так называемых «вторичных» процессов, что обеспечило бы приближение к реальной сложности и многогранности организации психики. Эти процессы, названные им метакогнитивными, не участвуют непосредственно в процессах переработки информации, но регулируют ее осуществление. Основными функциями метакогнитивных процессов являются активный мониторинг, контроль, регуляция и планирование познавательных операций, эмоциональных состояний, что определяет представление о них как об организующих психику в некую целостность. Метакогнитивизм как особый подход к изучению психических процессов послужил основой для создания современной когнитивной традиции исследования рефлексивных процессов.

Дискутируемой в рамках данного направления проблемой является классификация метакогнитивных функций. Согласно некоторым специалистам, необходимо разделять метакогнитивные процессы в соответствии с первичными когнитивными, описывая метапамять, метавосприятие, метамышление. Однако в последних исследованиях анализируются уже комплексные процессы произвольной регуляции активности, и рефлексивные процессы составляют их особую категорию.

В работах различных авторов, концентрирующих свое внимание на метамышлении как процессе сознательной регуляции психических процессов, его структура описывается по-разному, однако, основные компоненты являются сходными. Это метакогнитивные знания о задачах, возможных стратегиях их решения; метакогнитивный опыт, в котором отражены представления человека об особенностях своей индивидуальной познавательной деятельности, знания о собственном познании, его возможностях и ограничениях; и, наконец, собственно метакогнитивная регуляция деятельности. Активизация метакогнитивных процессов имеет место в ситуациях новизны, неопределенности, при решении задач повышенной сложности, при наличии рассогласований, барьеров в процессе решения, а также просто при сознательном акцентировании внимания, а особенности функционирования зависят от трудности задачи и мотивации на ее решение.

Сторонники комплексного анализа процессов метакогнитивной регуляции выделяют рефлексивность как важный регулятивный компонент в структуре метакогнитивных процессов. Рефлексивность определяется ими как способность к мышлению о мышлении, мониторингу и контролю умственных действий, а ее функциями являются прогноз вариантов разворачивания проблемной ситуации, перепроверка решения задач.

Помимо собственно рефлексии, в качестве одного из важнейших метакогнитивных образований рассматривается метакогнитивная включенность в деятельность (включенность метакогнитивных функций в выполняемую деятельность). Метакогнитивная включенность в деятельность как способность человека сознательно отслеживать и регулировать свои познавательные процессы определяет эффективность деятельности, степень дифференциации и интеграции психических свойств, развития коммуникативной компетентности [23].

Она тесно взаимосвязана с блоком метакогнитивных процессов, тем самым обеспечивая продуктивность познавательной активности. Высокий уровень развития метакогнитивной включенности в деятельность обеспечивает комплексное опосредование активности регулятивными процессами. Напротив, при низкой метакогнитивной включенности в деятельность, психические и поведенческие свойства являются более «автономными» и менее дифференцированными.

Традиционно метакогнитивная включенность в деятельность и рефлексия признаются практически тождественными, однако, как указывают А.В. Карпов и И.М. Скитяева [24] и теоретические аргументы, и экспериментальные данные показывают, что реальная картина их взаимоотношений более сложна. Так, в их собственном исследовании было показано, что метакогнитивная включенность в деятельность является базисной характеристикой по отношению к рефлексивности. Таким образом, чем больше у человека метакогнитивная включенность в деятельность, тем более он рефлексивен по отношению к ней, но не наоборот. В исследовании А.В. Карпова и М.В. Потемкиной [23] показана связь метакогнитивной включенности в деятельность с показателями перспективной рефлексией. То есть ориентированность метакогнитивного мышления на будущее умственное поведение. Кроме того, на уровне тенденции метакогнитивная включенность в деятельность больше определяет результативность решения задач. Данная работа еще раз подтверждает, что рефлексивность может проявляться в самых разных аспектах активности человека, и, например, ее развитый личностный аспект не может гарантировать глубокую погруженность в любой вид деятельности.

Наиболее распространённое на сегодняшний день определение рефлексии в отечественной психологии было сформулировано в рамках экспериментального исследования решения творческих задач. Так, рефлексия рассматривается как «форма активного личностного переосмысления человеком тех или иных содержаний своего индивидуального сознания, необходимых для успешного осуществления деятельности» [53].

В одной из формулировок, явление рефлексии связывают с процессом осмысления и означивания человеком своих действий, когда он отдает себе ясный отчет в том, что и как он делает, стремится осознать основания, цели планы, схемы, правила, согласно которым он реализует свою деятельность [41]. Г.П. Щедровицкий определяет рефлексию как основной механизм развития деятельности, а также как процессы (акты) присвоения мыследеятельностью своих собственных содержаний, порождаемых всеми другими процессами мыследеятельности, обеспечивающие ее имманентное развертывание и развитие [59].

Таким образом, в процессе жизни, благодаря рефлексии субъект наращивает произвольность в осуществлении деятельности, делает процесс более опосредствованным, преодолевает разрывы и остановки в деятельности, осуществляет ее корректировку в соответствии с промежуточным и ожидаемым результатом.

И.Н. Семенов и С.Ю. Степанов, проводя анализ научных подходов к изучению рефлексии, выделяют следующие направления: интеллектуальная, личностная, коммуникативная и кооперативная [54].

В коммуникативном аспекте рефлексия рассматривается как ключевая составляющая общения и межличностного восприятия и социальной перцепции. Данный вид рефлексии определяет способность субъекта к «смене позиций» в процессе коммуникации, то есть, способность к пониманию мыслей и чувств других людей. Формирующееся в процессе коммуникативной рефлексии представление о внутреннем мире другого человека и причинах его поступков закладывает основу для «реконструкции» осознания себя партнером по общению.

Кооперативный аспект обусловливает осознание субъектом своей групповой принадлежности, ролевой позиции, с точки зрения координации коллективных действий в соответствии с целями и смыслами совместной деятельности.

Личностный аспект рефлексии обеспечивает смысловую регуляцию деятельности субъекта. При включении данного компонента в процесс осмысления происходит конструирование образа собственного «Я», осознание своей индивидуальности, способностей, личностно обусловленных способов и оснований деятельности с возможностью их последующего переосмысления.

Интеллектуальный аспект предстает, как умение анализировать собственные действия, ретроспективно реконструировать объективизированные схемы этих действий и соотносить их с актуальной или предполагаемой ситуацией.

Выделяемые уровни рефлексии в зависимости от степени сложности рефлексируемого содержания представлены А.В. Карповым и В.В. Понаморевой [22] следующим образом:

Первый уровень включает рефлексивную оценку личностью актуальной ситуации, оценку своих мыслей и чувств в данной ситуации, а также оценку поведения в ситуации другого человека.

Второй уровень предполагает построение субъектом суждения относительно того, что чувствовал другой человек в той же ситуации, что он думал о ситуации и о самом субъекте.

Третий уровень включает представление мыслей другого человека о том, как он воспринимается субъектом, а также представление о том, как другой человек воспринимает мнение субъекта о самом себе.

Четвертый уровень заключает в себе представление о восприятии другим человеком мнения субъекта по поводу мыслей другого о поведении субъекта в той или иной ситуации.

Д.А. Леонтьев [37] выявляет качественное своеобразие рефлексивных феноменов. В первую очередь, речь идет о конструктивной, «полезной» рефлексии, называемой системной рефлексией. В основе системной рефлексии лежит способность субъекта к «смене позиции», возможности взгляда на себя со стороны. Сама способность к осуществлению системной рефлексии является устойчивой индивидуальной характеристикой. «Это целостное переживание, открытость одновременно как к себе, так и к миру, видение себя в более широком, объемном контексте проблемной ситуации, возможность соотнести свое состояние с внешней реальностью» [38]. Неконструктивным или «негативным» вариантом рефлексии является «самокопание». Происходит фиксация субъекта на себе, собственных переживаниях. «Самокопание» затрудняет или делает невозможным соотнесение переживаний с внешней реальностью. В результате этого происходит личностная трансформация, выражающаяся в потере предмета или актуального содержания ситуации. Так же непродуктивным вариантом является квазирефлексия, определяемая как уход в отвлеченные размышления - фантазирование [37].

В работе И. Н. Семенова и С. Ю. Степанова [54] были определены три вида рефлексии (ситуативная, ретроспективная, перспективная), соответствующие временному континууму и выполняющие определенные функции в процессе движения в проблемном содержании творческих задач.

Ситуативная рефлексия обеспечивает включенность субъекта как целостного «Я» в мыслительный процесс через осмысление значимости отдельных моментов поиска решения. В результате ситуативной рефлексии происходит мобилизация личностных (волевых, энергетических) ресурсов «Я» с целью достижения успешного решения. Функция мотивировки представляется как актуализация первоначального личностного отношения к своим спонтанным действиям, как непосредственная реакция на проблемно-конфликтную ситуацию. Функция самооценки определяется как конечное отношение субъекта к избранному им способу или варианту выхода из проблемно-конфликтной ситуации.

Ретроспективная рефлексия определяет осмысление пройденного пути для выявления причин возможных ошибок, происходит выяснение оснований избранного способа действий и выработка отношения к ситуации и своему «Я» через ее содержательный анализ. При этом, осмысление пройденного пути через выработку отношения к нему, ретроспективная схематизация содеянного в виде реконструкции личностно значимых моментов уже осуществленного поиска решений, выявление оснований уже обретенных в процессе поиска достижений как позитивных, так и негативных обеспечиваются функцией квалификации. Функция феноменологизации осуществляет представление смыслов предстоящих «мысленному взору» субъекта данностей его сознания.

Роль перспективной рефлексии состоит в осознании перспектив преодоления конфликтного содержания. Происходит выработка личностного отношения «Я» к проблемно-конфликтной ситуации, осмысляемое в перспективе своего развития. Функция проблематизации выражается через осмысление противоречий и возникающих неопределенностей, в контексте которых проявляются трудности самореализации личности при решении проблемно-конфликтных ситуаций. Происходит конструктивное очерчивание проблемного поля деятельности и выявления возможных альтернатив. Функция самоопределения идентифицирует личность с определенной избираемой альтернативой в перспективе деятельности, которая обеспечивает не только функциональную реализацию способностей личности, но и ведет к наиболее полному ее развитию в процессе разрешения данного личностно-конфликтного содержания проблемной ситуации [54].

2.1. Задачи исследования

В процессе исследования решались следующие задачи:

1. Провести анализ научной литературы на предмет исследования стратегий совладающего поведения и рефлексии.

2. Определить предпочитаемые стратегии совладающего поведения и степень осознанности их выбора у тренеров.

3. Определить уровень развития рефлексивной способности и направленность рефлексии тренеров.

4. Соотнести уровень развития рефлексивной способности и направленности рефлексии со стратегиями совладания.

2.2. Методы исследования

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовали комплекс теоретических и экспериментальных методов исследования, адекватных природе изучаемого явления: анализ научной литературы и официальных документов по теме исследования; психологическое тестирование; методы математической статистики.

Психологическое тестирование. Для выявления способов совладания со стрессовыми и проблемными для личности ситуациями использовался опросник «Способы совладающего поведения» - «Ways of Coping Questionnaire» (WCQ) Р. Лазаруса, адаптированный в НИПНИ им. В.М. Бехтерева под руководством Л.И. Вассермана (Приложение 1).

Методика предназначена для психологической диагностики способов совладания со стрессовыми и проблемными для личности ситуациями в различных сферах психической деятельности: когнитивной, эмоциональной и поведенческой, Является психодиагностическим инструментом, наиболее широко используемым для исследования особенностей совладающего со стрессом поведения (копинга). Концептуальная основа опросника определяется трансактной моделью адаптации к стрессу R. Lazarus. [10]

Опросник включает 50 пунктов, каждый из которых отражает определенный способ поведения в трудной или проблемной ситуации. Утверждения оцениваются испытуемым по 4-балльной шкале в зависимости от частоты использования описываемой стратегии («никогда», «редко», «иногда», «часто») поведения и объединены в восемь шкал, соответствующих следующим способам преодоления стресса:

Конфронтация. Стратегия конфронтации предполагает попытки разрешения проблемы за счет не всегда целенаправленной поведенческой активности, осуществления конкретных действий.

Дистанцирование. Стратегия дистанцирования предполагает попытки преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее.

Самоконтроль. Стратегия самоконтроля предполагает попытки преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их влияния на восприятие ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль поведения, стремление к самообладанию.

Поиск социальной поддержки. Стратегия поиска социальной поддержки предполагает попытки разрешения проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной поддержки.

Принятие ответственности. Стратегия принятия ответственности предполагает признание субъектом своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее решение, в ряде случаев с отчетливым компонентом самокритики и самообвинения.

Бегство-избегание. Стратегия бегства-избегания предполагает попытки преодоления личностью негативных переживаний в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п.

Планирование решения проблемы. Стратегия планирования решения проблемы предполагает попытки преодоления проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов.

Положительная переоценка. Стратегия положительной переоценки предполагает попытки преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее положительного переосмысления, рассмотрения ее как стимула для личностного роста.

Уровень напряжения копинга рассчитывался следующим образом:

0-6 баллов – низкий уровень;

7-12 баллов – средний;

13 – 18 баллов – высокий;

Дифференциальный тест рефлексии Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина при участии Е.В. Лаптевой и А.Ж. Салиховой. Методика, построенная в соответствии с теоретической моделью Д.А. Леонтьева, позволяет дифференцировать различные виды направленности сознания.

Методика включает в себя 3 шкалы:

- шкала системной рефлексии: отражает готовность и способность к взгляду на себя «со стороны» и объемному видению, как проблемной ситуации, так и себя как ее участника в едином контексте; способность учитывать не только собственные чувства и желания, но и особенности ситуации, и как следствие, принимать более взвешенные решения, действовать более эффективно.

- шкала «самокопания»: склонность копаться в себе, погружаться в собственные переживания и пытаться разобраться в них, не соотнося их при этом с ситуацией.

- шкала фантазирования: склонность человека к представлению в своём сознании того, чего в настоящее время нет в действительности, уход в посторонние размышления.

Подсчет баллов осуществлялся по схеме предложенной автором. Также был произведен подсчет общей суммы баллов по трем шкалам и перевод в стены. Данный показатель был назван – рефлексивная активность. По отношению количества сырых баллов по шкале «системная рефлексия» к сумме сырых балов по двум другим шкалам вычислялся коэффициент конструктивности рефлексии.

Методика диагностики рефлексивности А.В. Карпова, В.В. Пономаревой. Измеряет общую рефлексивность как индивидуальное свойство. Включает в себя пять шкал:

- общий уровень выраженности рефлексивности как способности и склонности к рефлексии.

- ретроспективная рефлексия как склонность к анализу уже выполненной в прошлом деятельности и свершившихся событий; выраженность тенденции к обдумыванию причин произошедшего, ошибок.

- ситуативная рефлексия в виде непосредственного самоконтроля поведения человека в актуальной ситуации, осмысление ее элементов, анализ происходящего, способность к соотнесению своих действий с ситуацией и их координации в соответствии с изменяющимися условиями и собственным состоянием; склонность к самоанализу, степень развернутости процесса принятия решений.

- перспективная рефлексия: склонность к размышлению о предстоящей деятельности, тщательному планированию деталей и прогнозированию исходов; беспокойство о будущем.

- рефлексия общения: способность к размышлению за других людей, к пониманию их ожиданий, мотивов поведения; склонность ставить себя на место другого как поведенческое проявление; осознание человеком того, как он воспринимается партнером по общению; а также умение предугадать реакцию окружающих на свои действия; умение щадить чувства других людей.

Методика уровня выраженности и направленности рефлексии М. Гранта. Оценивает уровень выраженности и направленности рефлексии и включает две шкалы:

- саморефлексия: склонность анализировать свои чувства, мышление, задумываться над причинами тех или иных своих поступков, оценивать, контролировать и планировать собственные действия.

- социорефлексия: интерес и способность к пониманию мотивов, чувств других людей, прогнозированию их поведения; важность мнения и оценок окружающих, способность сознательно произвести определенное впечатление, управлять ходом беседы.

2.3. Организация исследования

В исследовании приняли участие тренеры-единоборцы и студенты отделения РГУФКСМиТ, занимающиеся тренерской деятельностью (32 человека).

На первом этапе проводился анализ научно-методической литературы, определялись задачи и подбирались методы исследования.

На втором этапе проводилось тестирование на предмет определения стратегий совладания и параметров рефлексии.

Заключительный этап посвящен анализу и обобщению экспериментальных данных, формированию выводов и практических рекомендаций.

3.1 Описание результатов определения копинг-стратегий

В результате диагностики тренров на предмет выраженности копинг стратегий были получены данные приведенные в таблице.

Уровень напряжения копинг-стратегий испытуемых

|

|

Шкалы опросника Лазаруса |

|||||||

|

№ |

конфронтация |

дистанцирование |

самоконтроль |

социальная поддержка |

принятие ответственности |

избегание |

планирование |

позитивная переоценка |

|

1 |

5 |

12 |

5 |

3 |

5 |

7 |

13 |

14 |

|

2 |

6 |

4 |

12 |

5 |

9 |

4 |

2 |

4 |

|

3 |

7 |

3 |

7 |

7 |

12 |

16 |

10 |

5 |

|

4 |

9 |

7 |

3 |

6 |

12 |

4 |

8 |

8 |

|

5 |

3 |

9 |

4 |

8 |

7 |

12 |

9 |

4 |

|

6 |

9 |

4 |

2 |

4 |

3 |

7 |

7 |

12 |

|

7 |

4 |

2 |

4 |

7 |

3 |

7 |

9 |

7 |

|

8 |

11 |

9 |

4 |

8 |

3 |

5 |

4 |

4 |

|

9 |

2 |

4 |

3 |

7 |

6 |

5 |

3 |

6 |

|

10 |

10 |

5 |

4 |

8 |

5 |

3 |

2 |

13 |

|

11 |

5 |

8 |

6 |

9 |

3 |

7 |

12 |

9 |

|

12 |

16 |

9 |

7 |

3 |

6 |

1 |

3 |

8 |

|

13 |

6 |

13 |

5 |

7 |

10 |

6 |

4 |

5 |

|

14 |

4 |

8 |

3 |

5 |

4 |

9 |

4 |

8 |

|

15 |

8 |

7 |

3 |

9 |

14 |

6 |

8 |

3 |

|

16 |

3 |

7 |

6 |

9 |

5 |

9 |

6 |

11 |

|

17 |

9 |

5 |

6 |

8 |

12 |

14 |

6 |

7 |

|

18 |

6 |

5 |

14 |

6 |

7 |

6 |

8 |

8 |

|

19 |

3 |

4 |

2 |

8 |

5 |

12 |

6 |

7 |

|

20 |

12 |

1 |

6 |

4 |

9 |

7 |

13 |

16 |

|

21 |

4 |

7 |

5 |

3 |

9 |

7 |

1 |

9 |

|

22 |

9 |

5 |

8 |

3 |

8 |

7 |

5 |

10 |

|

23 |

6 |

7 |

4 |

9 |

12 |

6 |

9 |

4 |

|

24 |

5 |

8 |

3 |

8 |

4 |

9 |

7 |

5 |

|

25 |

5 |

5 |

7 |

9 |

4 |

8 |

7 |

8 |

|

26 |

9 |

8 |

3 |

4 |

12 |

4 |

7 |

8 |

|

27 |

5 |

7 |

3 |

3 |

10 |

7 |

2 |

9 |

|

28 |

8 |

4 |

8 |

4 |

9 |

7 |

5 |

7 |

|

29 |

11 |

2 |

6 |

7 |

3 |

7 |

12 |

10 |

|

30 |

4 |

5 |

6 |

10 |

5 |

6 |

6 |

12 |

|

31 |

4 |

7 |

3 |

8 |

11 |

6 |

8 |

7 |

|

32 |

5 |

7 |

2 |

7 |

10 |

5 |

9 |

5 |

В результате анализа данных выявлено, что конструктивные копинг-стратегий (самоконтроль, принятие ответственности, планирование решение проблемы и позитивная переоценка) выражены у ограниченного числа тренеров – 11 человек, при этом у 30% тренеров, в большей степени, выражены неконструктивные стратегии совладающего поведения (конфронтация, дистанцирование, социальная поддержка, избегание).

Для каждой из групп была сформированна таблица средних показателей выраженности копинг стратегий.

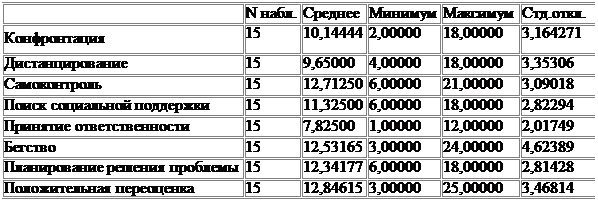

Средние показатели копинг стратегий в группе студентов - тренеров

В группе начинающих тренеров более выражены следующие стратегии: самоконтроль, бегство, планирование решения проблемы, положительная переоценка; наименее выраженны: принятие ответственности.

В группе опытных тренеров наиболее выраженными стратегиями являются: самоконтроль, планирование решения проблемы, положительная переоценка; наименее выражена стратегия - принятия ответственности.

Средние показатели копинг стратегий в группе опытных тренеров

|

|

N набл. |

Среднее |

Минимум |

Максимум |

Стд.откл. |

|

Конфронтация |

17 |

9,13750 |

1,00000 |

16,00000 |

2,91545 |

|

Дистанцирование |

17 |

9,62222 |

3,00000 |

18,00000 |

3,121429 |

|

Самоконтроль |

17 |

12,41111 |

6,00000 |

23,00000 |

3,424612 |

|

Поиск социальной поддержки |

17 |

10,96667 |

5,00000 |

18,00000 |

2,969697 |

|

Принятие ответственности |

17 |

7,36667 |

2,00000 |

20,00000 |

2,869640 |

|

Бегство |

17 |

11,96667 |

3,00000 |

24,00000 |

4,399821 |

|

Планирование решения проблемы |

17 |

12,20000 |

3,00000 |

20,00000 |

3,736248 |

|

Положительная переоценка |

17 |

12,46667 |

5,00000 |

24,00000 |

3,529013 |

При сравнении групп по показателям выраженности копинг стратегий были получены достоверные различия по стратегиям конфронтации и принятия ответственности.

|

|

Сравнение Групп 1 - 2

|

||

|

Студенты тренерского факультета N=15, М + SD |

Тренеры со стажем более 5 лет N = 17, М + SD |

Уровень значимости р |

|

|

Конфронтация |

10,14 + 3,16 * |

9,13 + 2,91 |

0,036533 |

|

Принятие ответственности |

7,36 + 2,86 |

7,82 + 2,01* |

0,041274 |

Достоверность различий:

* - на уровне значимости p < 0,05

Из таблицы мы видим, что для студентов-тренеров (10,14 + 3,16) по сравнению с опытными тренерами (9,13 + 2,91) более характерна стратегия конфронтации при столкновении с проблемными ситуациями. Начинающие тренеры разрешают проблемные ситуации за счет не всегда целенаправленной поведенческой активности, осуществляют конкретные действия более импульсивно.

Для опытных тренеров (7,82 + 2,01) по сравнению с начинающими тренерами (7,36 + 2,86) более характерно принятие ответственности в сложных ситуациях. Что означает, что опытные тренеры более склонны к признанию своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее решение.

3.2 Описание результатов определения параметров рефлексии

Сравнительная характеристика параметров рефлексии у тренеров-студентов со стажем от 1-3 года (группа 1) и тренеров со стажем более 5 лет (группа 2).

|

|

Сравнение Групп 1 - 2

|

||

|

Студенты тренерского факультета N=15, М + SD |

Тренеры со стажем более 5 лет N = 17, М + SD |

Уровень значимости р |

|

|

Самокопание |

53,02 + 6,11 |

52,13 + 5,55 |

0,322770 |

|

Системная рефлексия |

59,85 + 6,35 |

60,91 + 5,92 |

0,503503 |

|

Квазирефлексия |

52,66 + 7,29** |

45,18 + 6,85 |

0,003335*** |

|

Общая рефлексивность |

3,43 + 1,47 |

4,32 + 1,44*** |

0,000888*** |

|

Рефлексия общения |

33,43 + 4,97 |

39,55 + 5,40* |

0,041851* |

|

Ретроспективная рефлексия |

29,35 + 5,95 |

30,13 + 6,15 |

0,599432 |

|

Ситуативная рефлексия |

13,30 + 2,77 |

19,13 + 3,77*** |

0,000255*** |

|

Перспективная рефлексия |

33,66 + 3,90 |

37,92 + 3,93** |

0,004106** |

|

Само-рефлексия |

44,02 + 4,43 |

42,03 + 5,59 |

0,823744 |

|

Социо-рефлексия |

40,23 + 3,93 |

41,60 + 5,23 |

0,851884 |

Достоверность различий:

* - на уровне значимости p < 0,05

** - на уровне значимости p < 0,01

*** - на уровне значимости p < 0,001

Как видно из таблицы, при сравнении групп студентов-тренеров и тренеров со стажем свыше пяти лет были получены наиболее значимые различия, отражающие влияния опыта тренерской деятельности на развитие рефлексии. Отмечается возрастание статистической значимости различий по показателям квазирефлексии, ситуативной и перспективной рефлексии. При этом опытные тренеры демонстрируют более высокие показатели по параметру общей рефлексивности и рефлексии общения. По параметру рефлексия общения, можно отметить большую склонность опытных тренеров к осмыслению коммуникативной составляющей деятельности.

То есть, опытные тренеры менее склонны уходить от проблемных содержаний деятельности в идеальный план рассуждений (фантазирование), обладают более развитой способностью к рефлексии, способностью к размышлению за других, к пониманию их ожиданий, мотивов поведения, склонность ставить себя на место другого, к более развитому самоконтролю поведения, анализу происходящего, способностью к соотнесению своих действий с ситуацией и их координации в соответствии с изменяющимися условиями и собственным состоянием.

3.3 Соотношение копинг стратегий и параметров рефлексии

В результате корреляционного анализа были определены статистически значимые взаимосвязи, представленные в таблице.

|

|

|

R Spirmen |

|

|

Дистанцирование & Общая рефлексивность |

32 |

-0,225863 |

0,043957 |

|

Поиск социальной поддержки & Перспективная рефлексия |

32 |

0,238725 |

0,032962 |

|

Поиск социальной поддержки & Саморефлексия |

32 |

0,229501 |

0,052469 |

|

Самоконтроль & Стены Общая рефлексивность |

32 |

-0,218311 |

0,051722 |

|

Дистанцирование & Перспективная рефлексия |

32 |

-0,200339 |

0,074782 |

Из таблицы мы видим, что дистанцирование отрицательно взаимосвязано с общей рефлексивностью. Это значит, что чем выше уровень развития рефлексивной способности, тем меньше склонность испытуемых к преодолению негативных переживаний в связи с проблемой за счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее, и наоборот.

Поиск социальной поддержки положительно взаимосвязан с перспективной рефлексией и саморефлексией. Это значит, что чем выше показатели перспективной рефлексии, тем испытуемые более склонны в сложных ситуациях к попытками разрешения проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной поддержки со стороны, и наоборот.

Самоконтроль отрицательно связан с показателями общей рефлексивности. Это означает, что чем выше уровень развития рефлексивной способности, тем менее склонен испытуемый к попыткам преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет подавления и сдерживания эмоций, изолирования их влияния на восприятие ситуации и выбор стратегии поведения, чрезмерному контролю поведения, и наоборот.

Дистанцирование отрицательно связано с перспективной рефлексией. Это значит, что чем выше показатели перспективной рефлексии, тем менее склонен испытуемый к преодолению негативных переживаний в связи с проблемой за счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее, и наоборот.

1. Анализ литературных источников показал, что существуют конструктивные и неконструктивные стратегии совладающего поведения, которые в той или иной мере могут оказывать влияние на эффективность осуществляемой деятельности. К конструктивным стратегиям относятся: самоконтроль, принятие ответственности, планирование решения проблемы и положительная переоценка.

2. В исследовании выявлено, начинающие теренеры более часто используют стратегии: самоконтроль, бегство, планирование решения проблемы, положительная переоценка; наименее используемой стратегией является - принятие ответственности. В группе опытных тренеров наиболее выраженными стратегиями являются: самоконтроль, планирование решения проблемы, положительная переоценка; наименее выражена стратегия - принятия ответственности.

3. В исследовании выявлено, что по параметрам рефлексии группы начинающих тренеров и опытных различаются по квазирефлексии, ситуативной, перспективной рефлексии и рефлексии общения.

4. В результате проведенного корреляционного выявлены взаимосвязи параметров рефлексии со стратегиями дистанцирования, самоконтроля и поиска социальной поддержки, которые составляют симптомокомплекс копингов основывающихся на конструктивности рефлексивных процессов личности.

1. Александрова Л.А.. Субъективная витальность как составляющая личностного потенциала.

2. Анциферва Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысление, преобразование ситуаций и психологическая защита. Психологический журнал. 1994. №1.С.3-18.

3. Асмолов А.Г. Психология личности. –М. Смысл. 2007

4. Белан Е.А. Некоторые закономерности оценки личностью параметров трудных жизненных ситуаций как основание саморегуляции. Личностный ресурс субъекта труда в изменяющейся России. Материалы II Международной конференции. Под редакцией Булгаковой Е.Т., Бондаренко О.В., Моросановой В.И., Индиной Т.А.// Кисловодск-Ставрополь-Москва.2009.\

5. Богомолов А.М. Личностный адаптационный потенциал в контексте системного анализа // Психологическая наука и образование. –2008. –№1. –C. 67 - 73

6. Бодров. В.А. Личностная детерминация развития и преодоления психологического стресса.

7. Бодров. В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление – М.:ПЕР СЭ, 2006 – 528

8. Брушлинский, А.В. Деятельность, действие и психическое как процесс/А.В. Брушлинский // Вопросы психологии.- 1984. -№ 5.- С. 17-29., с. 18

9. Василюк Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций.- М.: Издательство Московского университета, 1984.

10. Вассерман Л.И. Щелокова О.Ю. Медицинская психодиагностика: теория, практика, обучение. Спб.: Филфак, СПБГУ, М.:Издательский центр: «Академия», 2003.

11. Водопьянова Н. Е., Жукина Е. В. Копинг-стратегии как фактор профессиональной адаптации / Водопьянова Н. Е., Жукина Е. В. // Психологические проблемы самореализации личности. – СПб. : СПбГУ, 2004. – вып. 8. – 254 с.

12. Выготский, Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 3. Проблемы развития психики / Л.С. Выготский // Под ред. А. М. Матюшкина.— М.: Педагогика, 1983. — 368 с.

13. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 4. Проблема возраста. – М.: Педагогика, 1984.

14. Гиссен Л.Д., Мирошников М.П., Мухина С.И. Психический стресс в спорте. - М., 1980. - 340 с.

15. Грановская, P. M. Автоматизм подсознательной защиты / P. M. Грановская, И. М. Никольская // Защита личности. М.: Знание, 1999. С. 40–83.

16. Давыдов, В.В. Виды обобщения в обучении./В.В.Давыдов.- М.:Педагогика.-1972 – 262 с.

17. Давыдов, В.В. Уровень планирования как условие рефлексии / В.В. Давыдов, А.З. Зак // Проблемы рефлексии/ отв.ред. Ладенко И.С.– Новосибирск: Наука.1987.- С. 43-48.

18. Двоеглазова, М.Ю. Структура личностной рефлексии студентов : диссертация … кандидата психологических наук : 19.00.01/ М.Ю. Двоеглазова. – М., 2008.- 190 с.

19. Добряк С. Ю. Динамика психологической адаптации курсантов на первом и втором году обучения в военном вузе: Автореф. дис. канд. психол. наук. СПб., 2004.

20. Жуйкова М.В. Совладающее поведение с трудными ситуациями жизнедеятельности как характеристика саморегуляции субъекта. Личностный ресурс субъекта труда в изменяющейся России. Материалы II Международной конференции. Под редакцией Булгаковой Е.Т., Бондаренко О.В., Моросановой, В.И., Индиной Т.А.// Кисловодск-Ставрополь-Москва.2009.

21. Зинченко, В.П. Миры сознания и структура сознания / В.П. Зинченко // Вопросы психологии, 1991.- № 2. - С. 15-36.

22. Карпов, А. В. Психология рефлексии/ А.В. Карпов, И. М. Скитяева.-М.: ИП РАН, 2002.- 320 с.

23. Карпов, А.В. Метакогнитивная включенность в деятельность как детерминанта структурной организации психических и поведенческих свойств личности / А.В. Карпов, М.В. Потемкина. // Вестник интегративной психологии. – 2006. – вып.4.

24. Карпов, А.В., Психология метакогнитивных процессов личности / А.В Карпов, И.М. Скитяева.- М.: Институт психологии РАН. – 2005. – 344 с.

25. Краткий психологический словарь / сост. Л.А. Карпенко; под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М. : Политиздат , 1985. – 431 с.

26. Крюкова Т. Л. Психология совладающего поведения в разные периоды жизни: автореф. дисс..док.псих. наук / Т. Л. Крюкова. – М., 2005. – 28 с.

27. Кулганов В. А., Шенберг Л. С., Короткова И. А. Исследование адаптационного потенциала личности у подростков и молодежи // Материалы научно-практической конференции «Ананьевские чтения-2005» / Под ред. Л. А. Цветковой, Л. М. Шипицыной. СПб., 2005.

28. Лазарус Р.С. Теория стресса и психофизиологические исследования //Эмоциональный стресс /Под ред. Л.Леви. - Л.: Медицина, 1970

29. Леонова А.Б.. Индивидуальная устойчивость к стрессу и когнитивно-аффективные механизмы регуляции деятельности. Личностный ресурс субъекта труда в изменяющейся России. Материалы II Международной конференции. Под редакцией Булгаковой Е.Т., Бондаренко О.В., Моросановой В.И., Индиной Т.А.// Кисловодск-Ставрополь-Москва.2009.\

30. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл, 2004.

31. Леонтьев Д. А. Становление саморегуляции как основа психологического развития: эволюционный аспект // Субъект и личность в психологии саморегуляции / под ред. В.И. Моросановой. М.: ПИ РАО; Ставрополь: СевКавГТУ, 2007. – С. 68-84.

32. Леонтьев Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа самодетерминации // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Вып. 1 / под ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2002. – с. 56-65.

33. Леонтьев Д.А. Качество жизни и личностный потенциал Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 06-06-00449а «Структура и диагностика личностного потенциала» // Материалы IV Всероссийского съезда РПО 18-21 сентября 2007 г.: В 3 тт. Т. 2. Москва; Ростов н/Д.: Кредо, 2007. - С. 238-239

34. Леонтьев Д.А. Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости – Мю, Смысл, 2006

35. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). - М.: Смысл, 1992.

36. Леонтьев Д.А.. Личностный потенциал, как потенциал саморегуляции. Вопросы теории и методологии. При поддержке РГНФ проект 06-06-00449а «Структура и диагностика личностного потенциала»

37. Леонтьев, Д.А. Разработка методики дифференциальной диагностики рефлексивности / Д.А.Леонтьев, Е.М.Лаптева, Е.Н. Осин, А.Ж. Салихова // Рефлексивные процессы и управление: сб. материалов VII Междунар. симп., Москва, 15–16 окт. 2009 г. / под ред. В.Е.Лепского. - М.: Когито-Центр, - 2009. - С. 145–150.

38. Леонтьев, Д.А. Феномен рефлексии в контексте проблемы саморегуляции [Электронный ресурс]/ Д.А. Леонтьев, А.Ж. Аверина // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2011. N 2(16). URL: http://psystudy.ru (дата обращения: чч.мм.гггг). 0421100116/0012.

39. Луковицкая Е. Г. Социально-психологическое значение толерантности к неопределенности. Дисс. канд. психол. наук. СПб., 1998.

40. Маклаков А. Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях // Психологический журнал. Т. 22. 2001. №1.

41. Маланов, С.В. Психологические механизмы мышления человека: мышление в науке и учебной деятельности: Учеб. Пособие / С.В. Маланов. – М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2004. – 480 с.

42. Олпорт Г. Становление личности. – М.: Смысл, 2002.

43. Осин Е.Н. Смыслоутрата как переживание отчуждения: структура и диагностика. Автореферат диссертации.2007.

44. Осин Е.Н., Леонтьев Д.А. Смыслоутрата и отчуждение// Культурно-историческая психология,2007 №4 С.68-77.

45. Падун М. А., Котельникова А.В.. Модификация методики исследования базисных убеждений личности Р. Янофф-Бульман // Психологический журнал. - 2008. - № 4. - С. 98-106.

46. Пиаже, Ж. Психология интеллекта / Пиаже Ж. – СПб.: Питер, 2003. – 192 с.

47. Посохова С. Т. Психология адаптирующейся личности: монография. СПб., 2001

48. Прихожан А.М.. Копинг-поведение в структуре саморегуляции личности.. Личностный ресурс субъекта труда в изменяющейся России. Материалы II Международной конференции. Под редакцией Булгаковой Е.Т., Бондаренко О.В., Моросановой В.И., Индиной Т.А.// Кисловодск-Ставрополь-Москва.2009.\

49. Рамендик Д.М. «Тренинг личностного роста» (http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/7858).

50. Русина Н.А.. Копинг ресурсы личности как основа ее здоровья. Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы. Под редакцией Журавлева А.Л., Крюковой Т.Л. и Сергиенко Е.А. «ИПРАН». М.-2008

51. Селье Г. На уровне целого организма. - М: Наука, 1972.

52. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме / Г. Селье. М., 1960.

53. Семенов, И.Н. Проблема предмета и метода психологического изучения рефлексии/ И. Н. Семенов, С.Ю. Степанов. // Исследование проблемы психологии творчества. – М.:-1983. – С. 154-182.

54. Степанов, С.Ю. Проблема формирования типов рефлексии в решении творческих задач/ С.Ю.Степанов, И.Н.Семенов//Вопросы психологии. - 1982.- № 1- С. 99 – 104.

55. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990.

56. Шаров, А.С. О - граниченный человек: значимость, активность, рефлексия/А.С.Шаров. - Омск.: Изд-во ОмГПУ, 2000. — 358 с.

57. Шварцер Р., Ерусалем М., Ромек В. Русская версия шкалы общей само-эффективности. Шварцера и М. Ерусалема. / Иностр. Психология, № 7, 1996.

58. Шихи Г. Возрастные кризисы. ступени личностного роста. – СПб. Издательство "Ювента". 1999

59. Щедровицкий, Г. П. Коммуникация, деятельность, рефлексия/ Г.П. Щедровицкий // Исследования речемыслительной деятельности. Алма-Ата, 1974. - С. 12—28.

60. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика 1989.

61. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Прогресс, 1996.

62. Ялтонский В.М., Сирота Н.А. Психология совладающего поведения: развитие, достижения, проблемы, перспективы. Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы. Под редакцией Журавлева А.Л., Крюковой Т.Л. и Сергиенко Е.А. «ИПРАН». М.-2008.

63. Kobasa S.C. Stressful Life Events? Personality and Health^ an Inquiry into Hardiness// Journal of Personality and Social Psychology.1979

64. Ellenberger H. Clinical Introduction into Psychiatric Phenomenology and Existential Analysis in Existence//A New Dimension in Psychiatry and Psychology/ Ed. by R.May et al.- N.Y.,1958

65. Maddi S.R., Kahn S/, Maddi K/ The Effectiveness of Hardiness Training// Consulting Psychology Journal^ Practice and Reseach/ 1998/

66. Maddi S., Khoshaba D.M. Hardiness and Mental Health // Journal of Personality Assessment. – 1994.

67. McLain D. The MSTAT-I: A new measure of an individual’s tolerance for ambiguity // Educational and Psychological Measurement. 1993.

68. Ryan, R. M., & Frederick, C. M. On energy, personality and health: Subjective vitality as a dynamic reflection of well-being. Journal of Personality, 1997.

69. Janoff-Bulman R. Assumptive worlds and the stress of traumatic events: Application of the schema construct // Social Cognition. 1989. № 7. P. 113–136.

Приложение 1

Опросник «Способы совладающего поведения» (WCQ) Р. Лазаруса

|

Оказавшись в трудной ситуации, я… |

никогда |

редко |

иногда |

часто |

|

1. Сосредоточивался на том, что мне нужно делать дальше, на следующем шаге |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

2. Начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет работать: главное – делать хоть что-нибудь |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

3. Пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они изменили свое мнение |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

4. Говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

5. Критиковал и укорял себя |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

6. Пытался не сжигать за собой мосты |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

7. Надеялся на чудо |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

8. Смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

9. Вел себя, как будто ничего не произошло |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

10. Старался не показывать своих чувств |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

11. Пытался увидеть плюсы этой ситуации |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

12. Спал больше обычного |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

13. Срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня проблемы |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

14. Искал сочувствия и понимания у кого-нибудь |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

15. Во мне возникла потребность выразить себя творчески |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

16. Пытался забыть все это |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

17. Обращался за помощью к специалистам |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

18. Менялся или рос как личность в положительную сторону |

0 |

1 |

2 |