социализация старшеклассников на современном этапе развития общества

Социализация — процесс формирования индивидом на протяжении его жизни социальных качеств (овладение языком общения, знания норм общения, традиций, обычаев, усвоение социальных ролей), благодаря которым человек становится дееспособным участником социальной жизни.

Процесс социализации начинается с младенческих лет, период детства и юности в процессе социализации играет наиболее важную роль, в этом возрасте закладываются основные знания о нормах поведения в обществе.

Прежде подготовка к взрослой жизни была менее продолжительной, чем сейчас: в 14-15 лет юноша переходил в разряд взрослых, а девушки в 13 лет выходили замуж и образовывали самостоятельную семью, а вот сейчас человек продолжает учебу иногда до 25 лет. В сравнении с нашими обезьяноподобными предками период подготовки к жизни увеличился минимум в 5 раз. Говорить о конце социализации не приходится, так как этот процесс происходит на протяжении всей жизни человека, и заканчивается в глубокой старости, но наиболее благоприятным временем для социализации является все же детство и юность.

Особенностью же нынешней ситуации, в которой осуществляется формирование духовного облика подростков, заключается в том, что этот процесс происходит в условиях ослабления политического и идеологического прессинга, расширения социальной самостоятельности и инициативы молодежи. Он сопровождается переоценкой ценностей, критическим осмыслением опыта предшествующих поколений, новыми представлениями о своем профессиональном будущем и будущем общества.

Проблемами социализации старшеклассников занимались такие ученые, как А.В. Мудрик, В.Д. Семенов, В.П. Вахтеров, С.Т.Шацкий, Ю.В. Василькова, В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов, И.Кон и др.

Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время, когда в нашей стране радикально меняются все общественные отношения и социальные институты, изучение особенностей социализации старшеклассников становится особенно востребованной и актуальной исследовательской проблемой, привлекающей внимание не только ученых, но и практических работников разного уровня — от политиков до учителей и родителей.

Объект исследования ― старшеклассники и их ближайшее окружение (родители, социальные педагоги, одноклассники и т. д.) включённые в единый процесс социализации. Предмет исследования ― социализация детей старшего школьного возраста.

Цель исследования ― выявление специфики социализации старшеклассников на современном этапе развития общества.

Гипотеза исследования: социализация личности старшеклассника в образовательной школе будет осуществляться более эффективно, если:

― изучены условия социализации старшеклассника в образовательной школе;

― в образовательном учреждении будут реализовано условие включения семьи как микрофактора в процессе социализации личности старшеклассника;

― расширен спектр осваиваемых социальных ролей.

Задачи исследования:

1) изучение и анализ литературы по проблеме исследования;

2) изучение теоретических аспектов социализации личности;

3) определение семьи как фактора социализации;

4) анализ оциализации старшеклассников в общеобразовательной школе;

5) провести исследование социальной ориентации и коммуникативности старшеклассников;

6) обобщить и проанализировать полученные выводы.

Методологической основой исследования являются философские и психолого-педагогические теории и концепции, раскрывающие многогранность проблемы социализации личности в образовательной деятельности; исследования в области взаимодействия личности и окружающей социальной среды; педагогические закономерности личностного становления.

Методы исследования: теоретические: анализ литературы по проблеме исследования; эмпирические: наблюдение, беседа, тестирование, изучение школьной документации.

Исследование проводилось в три этапа. На I этапе изучалась литература по проблеме исследования, осуществлялся выбор темы, формулировки проблемы и гипотезы исследования, определены его методы, разрабатывался исследовательский инструментарий. На II этапе проводилась опытно-экспериментальная работа. На III этапе были обобщены и проанализированы полученные данные, сформулированы выводы.

Базой исследования послужила Урсалинская средняя школа Альметьевского района. В тестировании приняли участие 10 учащихся 9 класса.

Новизна работы заключается в осуществлении анализа проблемы социализации старшеклассников на современном этапе развития общества.

Практическая значимость исследования заключается в изучении социальной ориентации и коммуникативности старшеклассников. Результаты исследования могут быть использованы студентами в педагогической практике, а также учителями-предметниками, классными руководителями, социальными педагогами.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ГЛАВА 1. СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

1.1. Теоретические аспекты социализации личности

Термин «социализация», несмотря на его широкую распространенность, не имеет однозначного толкования среди различных представителей психологической науки [18, с. 133]. В системе отечественной психологии употребляются еще два термина, которые порой предлагают рассматривать как синонимы слова «социализация»: «развитие личности» и «воспитание». Более того, иногда к понятию социализации вообще высказывается довольно критическое отношение, связанное уже не только со словоупотреблением, но и с существом дела. Не давая пока точной дефиниции понятия социализации, скажем, что интуитивно угадываемое содержание этого понятия состоит в том, что это процесс «вхождения индивида в социальную среду», «усвоения им социальных влияний», «приобщения его к системе социальных связей» и т.д. Процесс социализации представляет собой совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает определенную систему норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве члена общества.

Одно из возражений и строится обычно на основе такого понимания и заключается в следующем. Если личности нет вне системы социальных связей, если она изначально социально детерминирована, то какой смысл говорить о вхождении ее в систему социальных связей. Не будет ли при этом повторяться одна из старых ошибок в психологии, когда утверждалось, что новорожденное человеческое существо не есть еще человеческое существо?

Сомнение вызывает и возможность точного разведения понятия социализации с другими, широко используемыми в отечественной психологической и педагогической литературе понятиями («развитие личности» и «воспитание»). Это возражение весьма существенно и заслуживает того, чтобы быть обсужденным специально. Идея развития личности — одна из ключевых идей отечественной психологии. Более того, признание личности субъектом социальной деятельности придает особое значение идее развития личности: ребенок, развиваясь, становится таким субъектом, т.е. процесс его развития немыслим вне его социального развития, а значит, и вне усвоения им системы социальных связей, отношений, вне включения в них. По объему понятия «развитие личности» и «социализация» в этом случае как бы совпадают, а акцент на активность личности кажется значительно более четко представленным именно в идее развития, а не социализации: здесь он как-то притушен, коль скоро в центре внимания — социальная среда и подчеркивается направление ее воздействия на личность.

Вместе с тем, если понимать процесс развития личности в ее активном взаимодействии с социальной средой, то каждый из элементов этого взаимодействия имеет право на рассмотрение без опасения, что преимущественное внимание к одной из сторон взаимодействия обязательно должно обернуться ее абсолютизацией, недооценкой другого компонента. Подлинно научное рассмотрение вопроса о социализации ни в коей мере не снимает проблемы развития личности, а, напротив, предполагает, что личность понимается как становящийся активный социальный субъект.

В гуманитарные науки термин «социализация» пришел из политэкономии, где его первоначальным значением было «обобществление» земли, средств производства и т. п. Автором термина «социализация» применительно к человеку, очевидно, является американский социолог Ф.Г. Гиддингс, который в 1887 г. в книге «Теория социализации» употребил его в значении, близком к современному, — «развитие социальной природы или характера индивида, подготовка человеческого материала к социальной жизни» [9, с. 162].

К середине XX в. социализация превратилась в самостоятельную междисциплинарную область исследований. Сегодня проблему социализации или ее отдельные аспекты изучают философы, педагоги, этнографы, социологи, психологи, криминологи, представители других наук.

Попутно отметим, что почти до 60-х гг. XX в., говоря о социализации, почти все ученые имели в виду развитие человека в детстве, отрочестве и юности. Лишь в последние десятилетия детство перестало быть единственным фокусом интереса исследователей, а изучение социализации распространилось на взрослость и даже старость.

Анализ многочисленных концепций социализации показывает, что все они так или иначе тяготеют к одному из двух подходов, расходящихся между собой в понимании роли самого человека в процессе социализации (хотя, конечно же, такое разделение, во-первых, весьма условно, а во-вторых, довольно огрублено).

Первый подход утверждает или предполагает пассивную позицию человека в процессе социализации, а саму социализацию рассматривает как процесс его адаптации к обществу, которое формирует каждого своего члена в соответствии с присущей ему культурой. Этот подход может быть назван субъект-объектным (общество — субъект воздействия, а человек — его объект). У истоков этого подхода стояли французский ученый Эмиль Дюркгейм и американский — Талкот Парсонс.

Сторонники второго подхода исходят из того, что человек активно участвует в процессе социализации и не только адаптируется к обществу, но и влияет на свои жизненные обстоятельства и на себя самого. Этот подход можно определить как субъект-субъектный. Основоположниками такого подхода можно считать американцев Чарльза Кули и Джорджа Герберта Мида [33, с. 34].

Основываясь на субъект-субъектном подходе социализацию можно трактовать как развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии человека со стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех возрастных этапах.

Истоки современной концепции социализации находим в работах А.Бандуры, Г. Тарда, Т. Парсонса. Изучение процессов социализации в наше время сводится к широкому и узкому пониманию этого понятия.

Социализация в широком понимании ― это определение происхождения и формирования родовой природы человека. Речь идет о историческом процессе развития человечества, филогенез.

Социализация в узком смысле ― это процесс привлечения человека к социальной жизни путем активного усвоения его норм, ценностей и идеалов. Исходя из толкования социализации как результата усвоения человеком условий социальной жизни и активного воспроизводства им социального опыта, ее можно рассматривать как типичный и единичный процессы [8, с. 19].

При более широком истолковании (Ильясов Ф. Н.) под социализацией понимается процесс включения индивида в систему общественных отношений. В этом случае социализация может рассматриваться как совокупность следующих процессов:

― интернализации социальных норм;

― усвоения социальных функций;

― вхождения в социальную группу (социальной мобильности).

Первый определяется социальными условиями, зависит от классовых, этнических, культурных и других различий и связан с формированием типичных для определенного сообщества стереотипов поведения.

Социализация как единичный процесс связана с индивидуализацией личности, выработкой ею собственной линии поведения, приобретением личного жизненного опыта и как результат - становлением индивидуальности.

Сущность социализации состоит в сочетании приспособления и обособления человека в условиях конкретного общества.

Приспособление (социальная адаптация) — процесс и результат встречной активности субъекта и социальной среды (Ж. Пиаже, Р. Мертон). Адаптация предполагает согласование требований и ожиданий социальной среды по отношению к человеку с его установками и социальным поведением; согласование самооценок и притязаний человека с его возможностями и с реалиями социальной среды. Таким образом, адаптация — это процесс и результат становления индивида социальным существом [45, с. 101].

Обособление — процесс автономизации человека в обществе. Результат этого процесса — потребность человека иметь собственные взгляды и наличие таковых (ценностная автономия), потребность иметь собственные привязанности (эмоциональная автономия), потребность самостоятельно решать лично его касающиеся вопросы, способность противостоять тем жизненным ситуациям, которые мешают его самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению (поведенческая автономия). Таким образом, обособление - это процесс и результат становления человеческой индивидуальности.

Из сказанного следует, что в процессе социализации заложен внутренний, до конца не разрешимый конфликт между мерой адаптации человека в обществе и степенью обособления его в обществе. Другими словами, эффективная социализация предполагает определенный баланс адаптации и обособления.

Изложенное понимание сущности социализации справедливо в рамках субъект-субъектного подхода. В рамках субъект-объектного подхода сущность социализации трактуется только как адаптация человека в обществе, как процесс и результат становления индивида социальным существом [50, с. 27].

Социализация человека в современном мире, имея более или менее явные особенности в том или ином обществе, в каждом из них обладает рядом общих или сходных характеристик.

В любом обществе социализация человека имеет особенности на различных этапах. В самом общем виде этапы социализации можно соотнести с возрастной периодизацией жизни человека. Существуют различные периодизации, и приводимая ниже не является общепризнанной. Она весьма условна (особенно после этапа юности), но достаточно удобна с социально-педагогической точки зрения.

Социализация (от лат. socialis — общественный), процесс усвоения человеческим индивидом определённой системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества [45, с. 453].

Социализация ― принятие индивидом в процессе социального взаимодействия определенных норм и ценностей, взглядов и образа действий [33, с. 153]

Будем исходить из того, что человек в процессе социализации проходит следующие этапы [26, с. 29]:

— младенчество (от рождения до 1 года),

— раннее детство (1-3 года),

— дошкольное детство (3-6 лет),

— младший школьный возраст (6-10 лет),

— младший подростковый (10-12 лет),

— старший подростковый (12-14 лет),

— ранний юношеский (15-17 лет),

— юношеский (18-23 года) возраста,

— молодость (23-30 лет),

— раннюю зрелость (30-40 лет),

— позднюю зрелость (40-55 лет),

― пожилой возраст (55-65 лет),

― старость (65-70 лет),

― долгожительство (свыше 70 лет).

Далее будет рассмотрена социализация человека до этапа молодости, т.е. социализация подрастающих поколений.

Социализация протекает во взаимодействии детей, подростков, юношей с огромным количеством разнообразных условий, более или менее активно влияющих на их развитие. Эти действующие на человека условия принято называть факторами. Фактически не все они даже выявлены, а из известных далеко не все изучены. О тех факторах, которые исследовались, знания весьма неравномерны: об одних известно довольно много, о других — мало, о третьих — совсем чуть-чуть. Более или менее изученные условия или факторы социализации условно можно объединить в четыре группы.

Первая — мегафакторы (мега — очень большой, всеобщий) — космос, планета, мир, которые в той или иной мере через другие группы факторов влияют на социализацию всех жителей Земли.

Вторая — макрофакторы (макро — большой) — страна, этнос, общество, государство, которые влияют на социализацию всех живущих в определенных странах (это влияние опосредствованно двумя другими группами факторов).

Третья — мезофакторы (мезо — средний, промежуточный), условия социализации больших групп людей, выделяемых: по местности и типу поселения, в которых они живут (регион, село, город, поселок); по принадлежности к аудитории тех или иных сетей массовой коммуникации (радио, телевидения и др.); по принадлежности к тем или иным субкультурам.

Мезофакторы влияют на социализацию как прямо, так и опосредствованно через четвертую группу — микрофакторы. К ним относятся факторы, непосредственно влияющие на конкретных людей, которые с ними взаимодействуют, - семья и домашний очаг, соседство, группы сверстников, воспитательные организации, различные общественные, государственные, религиозные, частные и контрсоциальные организации, микросоциум.

Важнейшую роль в том, каким вырастает человек, как пройдет его становление играют люди, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает его жизнь. Их принято называть агентами социализации. На разных возрастных этапах состав агентов специфичен. Так, по отношению к детям и подросткам таковыми выступают родители, братья и сестры, родственники, сверстники, соседи, учителя. В юности или в молодости в число агентов входят также супруг или супруга, коллеги по работе и пр. По своей роли в социализации агенты различаются в зависимости от того, насколько они значимы для человека, как строится взаимодействие с ними, в каком направлении и какими средствами они оказывают свое влияние [52, с. 119].

Социализация человека осуществляется широким набором универсальных средств, содержание которых специфично для того или иного общества, того или иного социального слоя, того или иного возраста социализируемого. К ним можно отнести: способы вскармливания младенца и ухода за ним; формируемые бытовые и гигиенические умения; окружающие человека продукты материальной культуры; элементы духовной культуры (от колыбельных песен и сказок до скульптур); стиль и содержание общения, а также методы поощрения и наказания в семье, в группах сверстников, в воспитательных и иных социализирующих организациях; последовательное приобщение человека к многочисленным видам и типам отношений в основных сферах его жизнедеятельности — общении, игре, познании, предметно-практической и духовно-практической деятельностях, спорте, а также в семейной, профессиональной, общественной, религиозной сферах [12, с. 37].

Каждое общество, каждое государство, каждая социальная группа (большая и малая) вырабатывают в своей истории набор позитивных и негативных формальных и неформальных санкций - способов внушения и убеждения, предписаний и запретов, мер принуждения и давления вплоть до применения физического насилия, способов выражения признания, отличия, наград. С помощью этих способов и мер поведение человека и целых групп людей приводится в соответствие с принятыми в данной культуре образцами, нормами, ценностями.

Социализация человека во взаимодействии с различными факторами и агентами происходит с помощью ряда, условно говоря, «механизмов». Существуют различные подходы к рассмотрению «механизмов» социализации. Так, французский социальный психолог Габриэль Тард считал основным подражание. Американский ученый Ури Бронфенбренер механизмом социализации считает прогрессивную взаимную аккомодацию (приспособляемость) между активным растущим человеческим существом и изменяющимися условиями, в которых оно живет. В.С. Мухина рассматривает в качестве механизмов социализации идентификацию и обособление личности, а А.В. Петровский — закономерную смену фаз адаптации, индивидуализации и интеграции в процессе развития личности. Обобщая имеющиеся данные с точки зрения педагогики, можно выделить несколько универсальных механизмов социализации, которые необходимо учитывать и частично использовать в процессе воспитания человека на различных возрастных этапах.

К психологическим и социально-психологическим механизмам можно отнести следующие.

Импринтинг (запечатление) — фиксирование человеком на рецепторном и подсознательном уровнях особенностей воздействующих на него жизненно важных объектов. Импринтинг происходит преимущественно в младенческом возрасте. Однако и на более поздних возрастных этапах возможно запечатление каких-либо образов, ощущений и т.п.

Экзистенциальный нажим — овладение языком и неосознаваемое усвоение норм социального поведения, обязательных в процессе взаимодействия со значимыми лицами.

Подражание — следование какому-либо примеру, образцу. В данном случае — один из путей произвольного и чаще всего непроизвольного усвоения человеком социального опыта.

Идентификация (отождествление) — процесс неосознаваемого отождествления человеком себя с другим человеком, группой, образцом.

Рефлексия — внутренний диалог, в котором человек рассматривает, оценивает, принимает или отвергает те или иные ценности, свойственные различным институтам общества, семье, обществу сверстников, значимым лицам и т.д. Рефлексия может представлять собой внутренний диалог нескольких видов: между различными Я человека, с реальными или вымышленными лицами и др. С помощью рефлексии человек может формироваться и изменяться в результате осознания и переживания им той реальности, в которой он живет, своего места в этой реальности и себя самого.

К социально-педагогическим механизмам социализации можно отнести следующие [52, с. 39].

Традиционный механизм социализации (стихийной) представляет собой усвоение человеком норм, эталонов поведения, взглядов, стереотипов, которые характерны для его семьи и ближайшего окружения (соседского, приятельского и др.). Это усвоение происходит, как правило, на неосознанном уровне с помощью запечатления, некритического восприятия господствующих стереотипов. Эффективность традиционного механизма весьма рельефно проявляется тогда, когда человек знает, «как надо», «что надо», но это его знание противоречит традициям ближайшего окружения. В таком случае оказывается прав французский мыслитель XVI в. Мишель Монтень, который писал: «…Мы можем сколько угодно твердить свое, а обычай и общепринятые житейские правила тащат нас за собой». Кроме того, эффективность традиционного механизма проявляется в том, что те или иные элементы социального опыта, усвоенные, например, в детстве, но впоследствии невостребованные или блокированные в силу изменившихся условий жизни (например, переезд из села в большой город), могут «всплыть» в поведении человека при очередном изменении жизненных условий или на последующих возрастных этапах.

Институциональный механизм социализации, как следует уже из самого названия, функционирует в процессе взаимодействия человека с институтами общества и различными организациями, как специально созданными для его социализации, так и реализующими социализирующие функции попутно, параллельно со своими основными функциями (производственные, общественные, клубные и другие структуры, а также средства массовой коммуникации). В процессе взаимодействия человека с различными институтами и организациями происходит нарастающее накопление им соответствующих знаний и опыта социально одобряемого поведения, а также опыта имитации социально одобряемого поведения и конфликтного или бесконфликтного избегания выполнения социальных норм.

Надо иметь в виду, что средства массовой коммуникации как социальный институт (печать, радио, кино, телевидение) влияют на социализацию человека не только с помощью трансляции определенной информации, но и через представление определенных образцов поведения героев книг, кинофильмов, телепередач. Эффективность этого влияния определяется тем, что, как тонко подметил еще в XVIII в. реформатор западноевропейского балета французский балетмейстер Жан Жорж Новер, «поскольку страсти, испытываемые героями, отличаются большей силой и определенностью, нежели страсти людей обыкновенных, им легче и подражать». Люди в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями склонны идентифицировать себя с теми или иными героями, воспринимая при этом свойственные им образцы поведения, стиль жизни и т.д.

Стилизованный механизм социализации действует в рамках определенной субкультуры. Под субкультурой в общем виде понимается комплекс морально-психологических черт и поведенческих проявлений, типичных для людей определенного возраста или определенного профессионального или культурного слоя, который в целом создает определенный стиль жизни и мышления той или иной возрастной, профессиональной или социальной группы. Но субкультура влияет на социализацию человека постольку и в той мере, поскольку и в какой мере являющиеся ее носителями группы людей (сверстники, коллеги и пр.) референтны (значимы) для него [39, с. 137].

Межличностный механизм социализации функционирует в процессе взаимодействия человека с субъективно значимыми для него лицами. В его основе лежит психологический механизм межличностного переноса благодаря эмпатии, идентификации и т.д. Значимыми лицами могут быть родители (в любом возрасте), любой уважаемый взрослый, друг-сверстник своего или противоположного пола и др. Естественно, что значимые лица могут быть членами тех или иных организаций и групп, с которыми человек взаимодействует, а если это сверстники, то они могут быть и носителями возрастной субкультуры. Но нередки случаи, когда общение со значимыми лицами в группах и организациях может оказывать на человека влияние, не идентичное тому, какое оказывает на него сама группа или организация. Поэтому целесообразно выделять межличностный механизм социализации как специфический.

Социализация человека, а особенно детей, подростков, юношей, происходит с помощью всех названных выше механизмов. Однако у различных половозрастных и социально-культурных групп, у конкретных людей соотношение роли механизмов социализации различно, и порой это различие весьма существенно. Так, в условиях села, малого города, поселка, а также в малообразованных семьях в больших городах существенную роль может играть традиционный механизм. В условиях крупного города особо явно действуют институциональный и стилизованный механизмы. Для людей явно интровертированного типа важнейшим может стать рефлексивный механизм. Те или иные механизмы играют различную роль в тех или иных аспектах социализации. Так, если речь идет о сфере досуга, о следовании моде, то ведущим часто является стилизованный механизм, а стиль жизни нередко формируется с помощью традиционного механизма.

Составляющие процесса социализации. В целом процесс социализации условно можно представить как совокупность четырех составляющих (табл. 1):

Таблица 1

|

Социализация |

||

|

стихийная |

относительно направляемая |

относительно социально контролируемая — воспитание |

|

Самоизменение человека |

||

— стихийной социализации человека во взаимодействии и под влиянием объективных обстоятельств жизни общества, содержание, характер и результаты которой определяются социально-экономическими и социокультурными реалиями;

— относительно направляемой социализации, когда государство предпринимает определенные экономические, законодательные, организационные меры для решения своих задач, которые объективно влияют на изменение возможностей и характера развития, на жизненный путь тех или иных социально-профессиональных, этнокультурных и возрастных групп (определяя обязательный минимум образования, возраст его начала, сроки службы в армии и т.д.);

— относительно социально контролируемой социализации (воспитания) — планомерного создания обществом и государством правовых, организационных, материальных и духовных условий для развития человека;

— более или менее сознательного самоизменения человека, имеющего просоциальный, асоциальный или антисоциальный вектор (самостроительства, самосовершенствования, саморазрушения), в соответствии с индивидуальными ресурсами и в соответствии или вопреки объективным условиям жизни.

1.2. Человек в процессе социализации

Человек выступает в трех ипостасях — объекта, субъекта и жертвы и в стихийной, и в направляемой, и в социально-контролируемой социализации. Рассмотрим все эти аспекты.

Каждый человек, особенно в детстве, отрочестве и юности, является объектом социализации. Об этом свидетельствует то, что содержание процесса социализации определяется заинтересованностью общества в том, чтобы человек успешно овладел ролями мужчины или женщины (полоролевая социализация), создал прочную семью (семейная социализация), мог бы и хотел компетентно участвовать в социальной и экономической жизни (профессиональная социализация), был законопослушным гражданином (политическая социализация) и т.д.

Следует иметь в виду, что требования к человеку в том или ином аспекте социализации предъявляют не только общество в целом, но и конкретные группы и организации. Особенности и функции тех или иных групп и организаций обусловливают специфический и неидентичный характер этих требований. Содержание же требований зависит от возраста и социального статуса человека, к которому они предъявляются [9, с. 43].

Эмиль Дюркгейм, рассматривая процесс социализации, полагал, что активное начало в нем принадлежит обществу, и именно оно является субъектом социализации. «Общество, — писал он, — может выжить только тогда, когда между его членами существует значительная степень однородности». Поэтому оно стремится сформировать человека «по своему образцу», т.е. утверждая приоритет общества в процессе социализации человека, Э. Дюркгейм рассматривал последнего как объекта социализирующих воздействий общества.

Взгляды Э. Дюркгейма во многом стали основанием разработанной Талкоттом Парсонсом развернутой социологической теории функционирования общества, описывающей в том числе и процессы интеграции человека в социальную систему [52, с. 75].

Т. Парсонс определял социализацию как «интернализацию культуры общества, в котором ребенок родился», как «освоение реквизита ориентации для удовлетворительного функционирования в роли». Универсальная задача социализации — сформировать у вступающих в общество «новичков», как минимум, чувство лояльности и, как максимум, чувство преданности по отношению к системе. Согласно его взглядам, человек «вбирает» в себя общие ценности в процессе общения со «значимыми другими». В результате этого следование общепринятым нормативным стандартам становится частью его мотивационной структуры, его потребностью.

Теории Э. Дюркгейма и Т. Парсонса оказали и продолжают оказывать большое влияние на многих исследователей социализации. До сего времени многие из них рассматривают человека лишь как объект социализации, а ее саму как субъект-объектный процесс (где субъектом выступает общество или его составляющие). В концентрированном виде этот подход представлен в типичном определении социализации, данном в Международном словаре педагогических терминов (Г. Терри Пейдж, Дж. Б. Томас, Алан Р. Маршалл, 1987): «Социализация – это процесс освоения ролей и ожидаемого поведения в отношениях с семьей и обществом и развития удовлетворительных связей с другими людьми».

Человек становится полноценным членом общества, будучи не только объектом, но и, что важнее, субъектом социализации, усваивающим социальные нормы и культурные ценности, проявляя активность, саморазвиваясь и самореализуясь в обществе [35, с. 138].

В основу рассмотрения человека как субъекта социализации легли концепции американских ученых Ч.X. Кули, У.И. Томаса и Ф. Знанецкого, Дж. Г. Мида.

Чарльз Кули, автор теории «зеркального Я» и теории малых групп, считал, что индивидуальное Я приобретает социальное качество в коммуникациях, в межличностном общении внутри первичной группы (семьи, группы сверстников, соседской группы), т.е. в процессе взаимодействия индивидуальных и групповых субъектов [33, с. 11].

Уильям Томас и Флориан Знанецкий выдвинули положение о том, что социальные явления и процессы необходимо рассматривать как результат сознательной деятельности людей, что, изучая те или иные социальные ситуации, необходимо учитывать не только социальные обстоятельства, но и точку зрения индивидов, включенных в эти ситуации, т.е. рассматривать их как субъектов социальной жизни.

Джордж Герберт Мид, разрабатывая направление, получившее название символического интеракционизма, центральным понятием социальной психологии считал «межиндивидуальное взаимодействие». Совокупность процессов взаимодействия, по Миду, конституирует (условно – формирует) общество и социального индивида. С одной стороны, богатство и своеобразие имеющихся у того или иного индивидуального Я реакций и способов действий зависят от разнообразия и широты систем взаимодействия, в которых Я участвует. А с другой – социальный индивид является источником движения и развития общества.

Идеи Ч.X. Кули, У.И. Томаса, Ф. Знанецкого и Дж.Г. Мида оказали мощное влияние на изучение человека как субъекта социализации, на разработку концепций социализации в русле субъект-субъектного подхода. Авторы десятитомной Международной энциклопедии по вопросам воспитания (1985) констатируют, что «последние исследования характеризуют социализацию как систему коммуникационного взаимодействия общества и индивида» [17, с. 67].

Субъектом социализации человек становится объективно, ибо на протяжении всей жизни на каждом возрастном этапе перед ним встают задачи, для решения которых он более или менее осознанно, а чаще неосознанно, ставит перед собой соответствующие цели, т.е. проявляет свои субъектностъ (позицию) и субъективность (индивидуальное своеобразие).

В определенной мере условно мной были выделены три группы задач, решаемых человеком на каждом возрастном этапе или этапе социализации: естественно-культурные, социально-культурные и социально-психологические.

Естественно-культурные задачи — достижение определенного уровня физического и сексуального развития.

На каждом возрастном этапе человеку необходимо: достичь определенной степени познания телесного канона, свойственного той культуре, в которой он живет; усвоить элементы этикета, символики, кинесического языка (жесты, позы, мимика, пантомимика), связанные с телом и полоролевым поведением; развить и (или) реализовать физические и сексуальные задатки; вести здоровый образ жизни, адекватный полу и возрасту (гигиена, режим, питание, способы сохранения здоровья и оздоровления организма, физического саморазвития, управления своим психофизическим состоянием); перестраивать самоотношение к жизни, стиль жизни в соответствии с половозрастными и индивидуальными возможностями.

Все это имеет некоторые объективные и нормативные различия в тех или иных регионально-культурных условиях (различные темпы полового созревания, эталоны мужественности и женственности в различных этносах, регионах, возрастных и социальных группах и т. д.).

Социально-культурные задачи — познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые — специфичны для каждого возрастного этапа в конкретном социуме в определенный период его истории. Эти задачи объективно определяются обществом в целом, а также этнорегиональными особенностями и ближайшим окружением человека.

Специфические социально-культурные задачи встают перед человеком на каждом возрастном этапе в процессе участия в жизни общества. От человека в соответствии с его возрастными возможностями ждут приобщенности к определенному уровню общественной культуры, владения некоторой суммой знаний, умений, навыков, определенного уровня сформированности ценностей. На каждом возрастном этапе перед человеком стоят задачи, связанные с его участием в семейной жизни, в производственно-экономической деятельности и т.д.

Задачи социально-культурного ряда имеют как бы два слоя. С одной стороны, это задачи, предъявляемые человеку в вербализованной форме институтами общества и государства. С другой – задачи, воспринимаемые им из социальной практики, нравов, обычаев, психологических стереотипов непосредственного окружения. Причем эти два слоя не совпадают между собой и в большей или меньшей степени противоречат друг другу. Кроме того, и тот и другой слой может не осознаваться человеком или осознаваться частично, а нередко в той или иной мере искаженно [50, с. 45].

Социально-психологические задачи — это становление самосознания личности, ее самоопределение в актуальной жизни и на перспективу, самореализация и самоутверждение, которые на каждом возрастном этапе имеют специфические содержание и способы их решения.

Самосознание личности можно рассматривать как достижение ею в каждом возрасте определенной меры самопознания, наличие относительно целостной Я-концепции и определенного уровня самоуважения и меры самопринятия. Так, например, перед подростком стоит задача познания тех компонентов своего Я, которые связаны с осознанием своего сходства с другими людьми и отличия от них, а перед юношей — тех, от которых зависят мировоззрение, определение своего места в мире и т.п.

Самоопределение личности предполагает нахождение ею определенной позиции в различных сферах актуальной жизнедеятельности и выработку планов на различные отрезки будущей жизни. Так, в младшем школьном возрасте ребенку необходимо найти индивидуально приемлемую и социально одобряемую позицию в новой социальной ситуации — ситуации поступления в школу. Он должен определить отношения со сверстниками и взрослыми, перестроить в связи с этим уже имеющиеся у него системы отношений. В подростковом возрасте особое значение приобретает поиск позиции среди сверстников своего пола, что дополняется в ранней юности определением своей позиции в отношениях со сверстниками противоположного пола [26, с. 126].

Что же касается определения планов на различные отрезки будущей жизни, то, во-первых, речь идет о решении задач ближайшего будущего. Например, если в среде сверстников считается престижным иметь определенный интерес и реализовывать его в какой-либо деятельности, то встает задача, как можно быстрее найти такой интерес и способы его реализации. Во-вторых, речь идет о решении задач более отдаленного будущего: выбор профессии (он может неоднократно меняться), определение стиля будущей жизни. Уже подростки нередко представляют себе, где и как они будут путешествовать, став взрослыми, а юноши имеют представления о своем будущем жилище, свободном времяпрепровождении и т.д.

Самореализация предполагает реализацию человеком активности в значимых для него сферах жизнедеятельности и (или) взаимоотношений. При этом необходимо, чтобы успешность этой реализации признавалась и одобрялась значимыми для человека лицами. Самореализация может иметь разнообразные формы. Они могут быть социально ценными, социально полезными, социально приемлемыми, а также асоциальными и антисоциальными.

Самоутверждение — достижение человеком субъективной удовлетворенности результатом и (или) процессом самореализации.

Подчеркнем еще раз, возрастные задачи — объективны. Для решения задач человек ставит (или не ставит) перед собой цели, достижение которых ведет к их решению. В зависимости от того, насколько полно и адекватно осознаны или почувствованы задачи, и от ряда других обстоятельств, цели человека могут быть более или менее адекватны возрастным задачам [56, с. 198].

Выдвигаемые цели могут более или менее соответствовать личностным ресурсам, необходимым для их достижения.

Например, подросток, решая задачу естественно-культурного ряда – соответствовать образу мужчины, ставит перед собой цель значительно увеличить свою мускульную силу, что в принципе вполне реально. Другой вариант: старшеклассник для решения задачи самоутверждения может ставить перед собой цель добиться того, чтобы его переживания были приняты окружающими по их субъективной значимости для него самого, а не по степени значимости в реальной жизни, что в принципе недостижимо.

Важно отметить, что человек осознанно или неосознанно определяет реальность и успешность достижения тех или иных целей. Это позволяет ему, обнаружив расхождение между своими запросами (целями) и объективными возможностями их реализации (достижения цели), определенным образом реагировать на это. Человек может изменить цели, искать более реальные пути их достижения, наконец, самоизменяться.

Решение задач всех трех названных групп является объективной необходимостью для развития человека. Если какая-либо группа задач или существенные задачи какой-либо группы остаются нерешенными на том или ином возрастном этапе, то это делает социализацию человека неполной. Возможен и такой случай, когда та или иная задача, нерешенная в определенном возрасте, внешне не сказывается на социализации человека, но через определенный период времени (иногда довольно значительный) она «всплывает», что приводит к якобы немотивированным поступкам и решениям, к дефектам социализации [50, с.127].

В целом надо заметить, что поскольку человек активен в решении объективных задач, в той или иной мере является творцом своей жизни, сам ставит перед собой те или иные цели, постольку он может рассматриваться как субъект социализации.

Человек не только объект и субъект социализации. Он может стать ее жертвой. Это связано с тем, что процесс и результат социализации заключают в себе внутреннее противоречие.

Успешная социализация предполагает, с одной стороны, эффективную адаптацию человека в обществе, а с другой — способность в определенной мере противостоять обществу, а точнее — части тех жизненных коллизий, которые мешают развитию, самореализации, самоутверждению человека.

Таким образом, можно констатировать, что в процессе социализации заложен внутренний, до конца не разрешимый конфликт между степенью адаптации человека в обществе и степенью обособления его в обществе. Другими словами, эффективная социализация предполагает определенный баланс между адаптацией в обществе и обособлением в нем.

Человек, полностью адаптированный в обществе и не способный в какой-то мере противостоять ему, т.е. конформист, может рассматриваться как жертва социализации. В то же время человек, не адаптированный в обществе, также становится жертвой социализации — диссидентом (инакомыслящим), правонарушителем или еще как-то отклоняется от принятого в этом обществе образа жизни.

Любое модернизированное общество в той или иной мере продуцирует оба типа жертв социализации. Но надо иметь в виду следующее обстоятельство. Демократическое общество продуцирует жертв социализации в основном вопреки своим целевым установкам. В то время как тоталитарное общество, даже декларируя необходимость развития неповторимой личности, на деле целенаправленно продуцирует конформистов и, как побочное неизбежное следствие, лиц, отклоняющихся от насаждаемых в нем норм. Даже необходимые для функционирования тоталитарного общества люди-творцы становятся нередко жертвами социализации, ибо приемлемы для него лишь как «спецы», а не как личности [17, с. 23].

Величина, острота и проявленность описанного конфликта связаны как с типом общества, в котором развивается и живет человек, так и со стилем воспитания, характерным для общества в целом, для тех или иных социокультурных слоев, конкретных семей и воспитательных организаций, а также с индивидуальными особенностями самого человека.

Социализация конкретных людей в любом обществе протекает в различных условиях, для которых характерно наличие тех или иных опасностей, оказывающих влияние на развитие человека. Поэтому объективно появляются целые группы людей, становящихся или могущих стать жертвами неблагоприятных условий социализации.

На каждом возрастном этапе социализации можно выделить наиболее типичные опасности, столкновение с которыми человека наиболее вероятно.

В периоде внутриутробного развития плода: нездоровье родителей, их пьянство и (или) беспорядочный образ жизни, плохое питание матери; отрицательное эмоционально-психологическое состояние родителей, медицинские ошибки, неблагоприятная экологическая среда.

В дошкольном возрасте (0-6 лет): болезни и физические травмы; эмоциональная тупость и (или) аморальность родителей, игнорирование родителями ребенка и его заброшенность; нищета семьи; антигуманность работников детских учреждений; отвержение сверстниками; антисоциальные соседи и (или) их дети; видеосмотрение.

В младшем школьном возрасте (6-10 лет): аморальность и (или) пьянство родителей, отчим или мачеха, нищета семьи; гипо- или гиперопека; видеосмотрение; плохо развитая речь; неготовность к обучению; негативное отношение учителя и (или) сверстников; отрицательное влияние сверстников и (или) старших ребят (привлечение к курению, к выпивке, воровству); физические травмы и дефекты; потеря родителей; изнасилование, растление.

В подростковом возрасте (11-14 лет): пьянство, алкоголизм, аморальность родителей; нищета семьи; гипо- или гиперопека; видеосмотрение; компьютерные игры; ошибки педагогов и родителей; курение, токсикомания; изнасилование, растление; одиночество; физические травмы и дефекты; травля со стороны сверстников; вовлечение в антисоциальные и преступные группы; опережение или отставание в психосексуальном развитии; частые переезды семьи; развод родителей.

В ранней юности (15-17 лет): антисоциальная семья, нищета семьи; пьянство, наркомания, проституция; ранняя беременность; вовлечение в преступные и тоталитарные группы; изнасилование; физические травмы и дефекты; навязчивый бред дисморфофобии (приписывание себе несуществующего физического дефекта или недостатка); непонимание окружающими, одиночество; травля со стороны сверстников; неудачи в отношениях с лицами другого пола; суицидальные устремления; расхождения, противоречия между идеалами, установками, стереотипами и реальной жизнью; потеря жизненной перспективы.

В юношеском возрасте (18-23 года): пьянство, наркомания, проституция; нищета, безработица; изнасилование, сексуальные неудачи, стрессы; вовлечение в противоправную деятельность, в тоталитарные группы; одиночество; разрыв между уровнем притязаний и социальным статусом; служба в армии; невозможность продолжить образование.

Статистика употребления наркотиков среди подростков:

- 20% 8классников пробовали марихуану;

- 28% подростков знают одноклассников или друзей которые пробовали экстази;

- более 60% подростков сказали, что наркотики были проданы, употреблялись или хранились в их школе.

Статистика по детской проституции:

По неофициальной статистике в Москве в 1998 году было около 300 тысяч проституток, к 2010 году их число возросло до 400 тысяч, среди них 85% несовершеннолетних, есть такие которым менее 10 лет.

Статистика употребления алкоголя среди подростков:

Результаты опроса в школах показали, что большая часть учащихся 6 класса уже не только пробовали спиртные напитки, но и покупали их.

К 8 классу число подростков регулярно употребляющих алкоголь возросло до 54%-регулярно 1 раз в месяц, 7% 2 раза в течении месяца.

К 11 классу пристрастия увеличиваются: 45%- принимают алкоголь 1 раз в месяц, 21%- 1 раз в две недели, 29% -не менее 1 раза в неделю, 39% 8-11классников употребляют алкоголь еженедельно.

Статистика краж среди несовершеннолетних:

Из 4 тысяч заключенных 600 несовершеннолетних россиян находятся в российских следственных изоляторах, 90% подростков попали туда за хищения.

В нашей МОУ-Урсалинской средней школе, за последние 5 лет на учет в ОПДН поставлены 5 подростков: 2 за употребление алкоголя, 3 за кражи.

Произойдет ли столкновение с какой-либо из этих опасностей конкретного человека, во многом зависит не только от объективных обстоятельств, но и от его индивидуальных особенностей. Конечно, есть опасности, жертвой которых может стать любой человек независимо от его индивидуальных особенностей, но и в этом случае последствия столкновения с ними могут быть связаны с индивидуальными особенностями человека [50, с. 23].

Человек выступает во всех трех ипостасях — объекта, субъекта и жертвы и в стихийной, и в направляемой, и в социально-контролируемой социализации. Последняя, т.е. воспитание, играет в этом специфическую роль, так как, будучи относительно целенаправленным и планомерным процессом, может в большей или меньшей степени влиять на характер, содержание и результаты социализации. Позитивная эффективность и мера этого влияния во многом зависят от последовательной реализации педагогами принципа гуманистической направленности воспитания.

1.3 Семья как фактор социализации старшеклассников

Семья является важнейшим институтом социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, факторов социализации личности. Семью можно рассматривать в качестве модели и формы базового жизненного тренинга личности. Социализация в семье происходит как в результате целенаправленного процесса воспитания, так и по механизму социального научения.

В целом можно назвать важнейшие психологические факторы социализации старшеклассников:

— социально-психологические (характеризуют институты социализации, нормы, ценности; эффективные условия взаимодействия, взаимопонимание, восприятие людьми друг друга; механизмы влияния на личность, развитие ее потребности в общении и т.д.);

— психолого-педагогические и социально-педагогические (проявляются в избирательно-активном отношении старшеклассников к сфере общения, которая преобладает, к педагогическим воздействиям семьи, школы, общественных институтов, социально-нравственных ценностей и норм, которые представлены на микроуровне).

При этом показателем результативности социализации старшеклассников в микросоциуми является новый характер самоопределения и сформированность их ценностных ориентаций, которые имеют тенденцию к приоритету поздравительных ценностей, ценностей материального благополучия и условий жизни.

По сравнению с ценностных преимуществами старшеклассников конца XX века, для современных учеников характерна смена содержания ценностных приоритетов, изменение понимания смысла определенных ценностей, количественных параметров представленности иерархической структуры. Относительно основных путей оптимизации процесса социализации современных старшеклассников, то ими могут быть:

— привлечение учащихся к специально организованному, ценностно-насыщенного учебно-воспитательного процесса;

— разъяснение старшеклассникам моделей социально одобрительно поведения, обеспечение их четкими жизненными ориентирами;

— осознания педагогами и родителями собственных индивидуально-типологических особенностей и реализация их в коммуникативной деятельности;

— формирование у учащихся мотивации достижения в учебной деятельности; коррекция коммуникативных деформаций у участников взаимодействия; выявление возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, которые влияют на процесс социализации;

— гуманизация отношений в отцовской, школьной среде и в группе сверстников; актуализация коммуникативных знаний и умений, всесторонне развитие высокой коммуникативной культуры старшеклассников;

— систематическая диагностика и профилактика личностных деструкций учащихся старшего школьного возраста.

Социализация старшеклассников сложна, противоречива и сопровождается следующими проблемами: плохая дисциплина, нежелание учиться, подчас неуважение к учителям и сверстникам, неадекватность самооценки, низкий (аутсайдер) или, наоборот, очень высокий (лидер, звезда) социальный статус в группе, асоциальное поведение и т.д.

Для периода старшего детства является характерным: сохранение материальной зависимости от семьи, а также усиление ее роли в самоопределении на будущее; сохранение решающей роли школы в удовлетворении разнообразных познавательных и социально-психологических потребностей; возрастание способности противостоять отрицательным влияниям среды; возрастание роли самообразования и самовоспитания [1, с. 132]. Все это должно учитываться педагогами, учителями, психологами школы, мотивируя их на широкое использование в воспитательной работе и образовательном процессе современных, активных, интерактивных методов социально-психологического обучения и воспитания, таких как: дискуссии, метод мозгового штурма, метод активного поиска свежих идей, а также игровой метод.

Ученые выделяют следующие психолого-педагогические доминанты развития и социализации периода «старшего детства»: формирование соматотипа, эмансипация от родителей, стремление к автономизации в культуре взрослых, формирование представлений о собственной уникальности. В связи с этим, в воспитательной работе со старшеклассниками необходимо реализовывать определенную педагогическую позицию, включающую триаду: понимание, поддержка, интерпретация [12, с. 36]. Эта позиция весьма перспективна, гуманна и может быть весьма эффективно реализована, т.к. будет способствовать предупреждению крайностей социализации старшеклассников и более мягкому прохождению болевых точек профессионального и личностного самоопределения.

Одна из главных особенностей подросткового и раннего юношеского возраста — смена значимых лиц и перестройка взаимоотношений со взрослыми.

«Мы и взрослые» — постоянная тема подростковой и юношеской рефлексии. Конечно, возрастное «Мы» существует и у ребенка. Но ребенок принимает различие двух миров — детского и взрослого — и то, что отношения между ними неравноправны, как нечто бесспорное, само собой разумеющееся. Подростки стоят где-то «посередине», и эта промежуточность положения определяет многие свойства их психологии, включая и самосознание.

Психологи, начиная с Л. С. Выготского, единодушно считали главным новообразованием подросткового возраста чувство взрослости. Однако ориентация на взрослые ценности и сравнение себя со взрослыми зачастую заставляют подростка снова видеть себя относительно маленьким, несамостоятельным. При этом, в отличие от ребенка, он уже не считает такое положение нормальным и стремится его преодолеть. Отсюда противоречивость чувства взрослости — подросток претендует быть взрослым и в то же время знает, что уровень его притязаний далеко не во всем подтвержден и оправдан.

Из факторов социализации, рассматриваемых по отдельности, самым важным и влиятельным была и остается родительская семья как первичная ячейка общества, влияние которой ребенок испытывает раньше всего, когда он наиболее восприимчив. Семейные условия, включая социальное положение, род занятий, материальный уровень и уровень образования родителей, в значительной мере предопределяют жизненный путь ребенка. Кроме сознательного, целенаправленного воспитания, которое дают ему родители, на ребенка воздействует вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого воздействия накапливается с возрастом, преломляясь в структуре личности.

Нет практически ни одного социального или психологического аспекта поведения подростков и юношей, который не зависел бы от их семейных условий в настоящем или в прошлом. Правда, меняется характер этой зависимости. Так, если в прошлом школьная успеваемость ребенка и продолжительность его обучения зависели главным образом от материального уровня семьи, то теперь этот фактор менее влиятелен. Зато огромную роль играет уровень образования родителей. По данным ленинградского социолога Э. К. Васильевой (1975), у родителей с высшим образованием доля детей с высокой успеваемостью (средний балл выше 4) втрое выше, чем в группе семей с образованием родителей ниже семи классов. Эта зависимость сохраняется даже в старших классах, когда дети уже имеют навыки самостоятельной работы и не нуждаются в непосредственной помощи родителей.

Помимо образовательного уровня родителей, сильно влияет на судьбу подростков и юношей состав семьи и характер взаимоотношений между ее членами. Неблагоприятные семейные условия характерны для подавляющего большинства так называемых трудных подростков.

Значительное влияние на личность подростка оказывает стиль его взаимоотношений с родителями, который лишь отчасти обусловлен их социальным положением.

Одна из главных тенденций переходного возраста — переориентация общения с родителей, учителей и вообще старших на ровесников, более или менее равных по положению. Такая переориентация может происходить медленно и постепенно или скачкообразно и бурно, она по-разному выражена в разных сферах деятельности, в которых престиж старших и сверстников, как мы видели, неодинаков, но происходит она обязательно.

Во-первых, общение со сверстниками очень важный специфический канал информации; по нему подростки и юноши узнают многие необходимые вещи, которых по тем или иным причинам им не сообщают взрослые. Например, подавляющую часть информации по вопросам пола подросток получает от сверстников, поэтому их отсутствие может задержать его психосексуальное развитие или придать ему нездоровый характер [3, с. 18].

Во-вторых, это специфический вид межличностных отношений. Групповая игра и другие виды совместной деятельности вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с общественными. Вне общества сверстников, где взаимоотношения строятся принципиально на равных началах и статус надо заслужить и уметь поддерживать, ребенок не может выработать необходимых взрослому коммуникативных качеств. Соревновательность групповых взаимоотношений, которой нет в отношениях с родителями, также служит ценной жизненной школой.

В-третьих, это специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи не только облегчает подростку автономизацию от взрослых, но и дает ему чрезвычайно важное чувство эмоционального благополучия и устойчивости. Сумел ли он заслужить уважение и любовь равных, товарищей, имеет для самоуважения подростка решающее значение.

Усиливается потребность не только в социальной, но и пространственной, территориальной автономии, неприкосновенности своего личного пространства.

Подростковый возраст и ранняя юность — период максимального увлечения телевизором, причем предпочтения старших школьников уже мало чем отличаются от запросов взрослой аудитории.

Для определенной категории старшеклассников телевизор служит средством ухода от реальной деятельной жизни, и это отрицательно сказывается как на их эстетических вкусах, так и на их социальной активности. Каковы бы ни были причинно-следственные связи, чрезмерно привязанные к телеэкрану подростки и юноши чаще обнаруживают черты невротизма и интраверсии, они менее интеллигентны, хуже относятся к школе, меньше занимаются спортом (мальчики) и чаще жалуются на скуку в свободное время, чем школьники, не так увлекающиеся телепередачами. Более разнообразный и активный досуг коррелирует с более благоприятными личностными качествами. Так что и здесь учителю есть над чем подумать [3, с. 73].

Констатируя множественность каналов и институтов социализации, бессмысленно спрашивать, какой из них — семья, школа, сверстники или телевизор — важнее или влиятельнее. Другое дело — оценка степени эффективности каждого из этих каналов в каком-то определенном отношении, например с точки зрения распространения политической информации или эстетического воспитания.

Однако подобные оценки могут очень сильно варьировать в зависимости от пола, конкретных условий жизни школьников, их личных взаимоотношений со старшими и сверстниками и даже от обстановки, в которой проводился опрос. Это нужно учитывать и в том случае, когда анкетный опрос или социометрический тест проводится самим учителем.

Современная педагогика все яснее отдает себе отчет в том, что формирование личности ребенка, тем более юноши, невозможно понять, оставаясь в рамках традиционной схемы «учитель — ученик», даже дополненной такими факторами, как «семья» и «ученический коллектив». Изучение отдельно взятых факторов и институтов социализации перерастает в их системное исследование, своего рода экологию ребенка, где должны найти надлежащее место и соседские взаимоотношения, и региональные особенности данной местности, и все прочие условия, в которых развертывается жизнедеятельность ребенка и окружающих его людей.

Выводы по первой главе

Сущность социализации состоит в сочетании приспособления и обособления человека в условиях конкретного общества. Приспособление (социальная адаптация) — процесс и результат встречной активности субъекта и социальной среды. Обособление — процесс автономизации человека в обществе.

Человек в процессе социализации проходит следующие этапы: младенчество (от рождения до 1 года), раннее детство (1-3 года), дошкольное детство (3-6 лет), младший школьный возраст (6-10 лет), младший подростковый (10-12 лет), старший подростковый (12-14 лет), ранний юношеский (15-17 лет), юношеский (18-23 года) возраста, молодость (23-30 лет), раннюю зрелость (30-40 лет), позднюю зрелость (40-55 лет), пожилой возраст (55-65 лет), старость (65-70 лет), долгожительство (свыше 70 лет).

Человек выступает в трех ипостасях — объекта, субъекта и жертвы и в стихийной, и в направляемой, и в социально-контролируемой социализации.

Факторы социализации условно можно объединить в четыре группы: мегафакторы, макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы

В целом можно назвать важнейшие психологические факторы социализации старшеклассников:

— социально-психологические (характеризуют микросередовище школьников, его институты социализации, нормы, ценности; эффективные условия взаимодействия, взаимопонимание и т.д.);

— психолого-педагогические и социально-педагогические (проявляются в избирательно-активном отношении старшеклассников к сфере общения, которая преобладает, к педагогическим воздействиям семьи, школы, общественных институтов, социально-нравственных ценностей и норм, которые представлены на микроуровне).

Значительное влияние на личность подростка оказывает стиль его взаимоотношений с родителями, который лишь отчасти обусловлен их социальным положением.

Глава 2. Социализация старшеклассников в системе общего образования

2.1. Социализация старшеклассников

в общеобразовательной школе

В практике современной школы, когда «канула в лету» идеология коммунистического воспитания и утопия «всестороннего развития личности», казалось, у педагогов наступила растерянность: как в воспитании подрастающего поколения обойтись без школьного комсомола и пионерии.

Однако в последние годы появилась практика педагогических коллективов, где школа решает не только вопросы обучения и воспитания, но и целый ряд социальных проблем ребенка [12, с. 18].

Изменения в нашей стране повлияли на существующую систему образования; на ней не мог не отразиться социальный, экономический и политический кризис общества. Общеобразовательная школа должна была пересмотреть свою учебную, воспитательную и социальную роль, выдвинув на первый план социальные функции. Попытаемся их выделить.

1. Это, по-прежнему, решение задачи выполнения Закона о всеобщем образовании, но организация образования строится в интересах детей и подростков.

2. Это организация воспитательной работы в школе на том же уровне, что и обучение.

3. Это переориентация всей деятельности школы с тем, чтобы поставить в центре всей ее работы личность ребенка, его интересы и способности, организовать по-настоящему заботу о детях, утвердить «педагогику ненасилия».

4. Это организация всей работы школы при развитии активности детей, детского самоуправления, создания различных детских объединений, клубов.

Основной социальной задачей школы остается воспитание Человека, Гражданина и осуществление права ребенка на образование.

На современную школу возложена обязанность выполнения президентской программы «Дети России», в соответствии с которой, оказывается педагогическая и социальная помощь детям, нуждающимся в социальной защите.

Как в современных условиях школа может решать вопросы социальной защиты ребенка?

Администрация школы, классные руководители, воспитатели групп продленного дня организовывают детям из малообеспеченных семей выделение материальной помощи, бесплатное питание в школе. Классные руководители, воспитатели групп продленного дня изучают положение ребенка в семье, работают с трудными детьми индивидуально.

В школе психологи исследуют способности ребенка и его интересы, намечают пути его индивидуального развития, его обучения и воспитания; оказывают психотерапевтическую и психологическую помощь, консультируют родителей и детей.

Существующая в школе служба здоровья проводит углубленные осмотры школьников, создает физкультурные группы, организовывает специальное питание для ослабленных детей и наблюдение за карантинными классами.

Руководит социальной работой в школе один из заместителей директора. Вопросы социальной работы с детьми и родителями обсуждаются на родительских конференциях и педагогических советах.

В школах, где нет освобожденного социального работника, пересмотрены обязанности всех ее сотрудников.

Так, администрация школы кроме традиционных вопросов руководства педагогическим коллективом и осуществления Закона о всеобуче выделяет организацию воспитательной работы во внеучебное время, направляет работу родительского комитета с семьями, где трудные дети.

Заместитель директора по воспитательной работе уделяет больше внимания связи школы с внешкольными детскими учреждениями, различными просветительскими организациями, инспекцией по делам несовершеннолетних.

Заместитель директора по учебной работе выделяет в своей деятельности организацию и работу кружков, секций, клубов, индивидуальную работу учителей с учениками, проведение консультаций для школьников по месту жительства, работу с трудными детьми, с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании.

Учителя начальных классов и классные руководители, изучив семьи и учеников микрорайона, обращают внимание на тех ребят, которые нуждаются в социальной помощи; помогают семье в вое питании трудных детей.

Учителя-предметники, изучив наклонности ребят, вовлекают их в различные кружки и секции, готовят массовые мероприятия в школе, привлекая к их проведению родителей и бывших учеников, приглашают в школу интересных людей.

Такова схема решения социальных вопросов в школе, не имеющей освобожденного социального педагога, которая в практике современной системы образования нашла широкое распространение.

В отличие от учителя-предметника, социальный педагог — не за учительским столом, а в школьном клубе, в секции, в «тусовке», в разновозрастном отряде, там, где необходима его помощь и содействие ребенку.

Он выявляет нуждающихся в социальной помощи детей. Это неуспевающие дети, которые в силу своих способностей не могут усвоить школьного курса. Это дети, которые переживают стрессы или в коллективе сверстников в школе, или в семье. Это дети больные, с теми или иными недостатками, школьники, которые приобщились к наркотикам или алкоголю. Чаще всего они стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. А также это дети одаренные.

Иногда помощь этим детям может состоять только в том, чтобы разобраться в их отношениях с окружающими. В другом случае — научить контролировать свои поступки, быть в себе уверенным. Но и в том и другом случае от социального педагога требуются чуткость и сердечность.

Социальный педагог становится организатором внеучебного времени школьника, объединяясь в своей воспитательной работе с родителями. Он организовывает различные секции и клубы, разнообразные трудовые, туристские и краеведческие отряды.

Социальный педагог координирует работу педагогического коллектива с трудными детьми, семьями, с окружающей социальной микросредой и общественностью микрорайона. Он периодически информирует педагогический коллектив школы о психологическом климате в классах, о каждом трудном ученике и об оказании ему помощи. Играет главную роль в подготовке и составлении плана социальной работы школы.

Особое внимание требуется от социального педагога к детям, исключенным из школы. Он помогает устроить их в другую школу, помочь освоиться в новом коллективе.

Социальный педагог выявляет детей-школьников, которые незаконно заняты на работе в учебное время, решает вопрос об их учебе, проверяет, выполняются ли правовые нормы детского труда.

Он следит за детьми-дошкольниками: все ли нуждающиеся посещают реабилитационные центры, помогает им; контролирует получение всех социальных привилегий многодетными семьями: бесплатные школьные завтраки, приобретение одежды, транспортные расходы.

Таким образом, основные направления деятельности школьного социального педагога:

1. Социально-педагогическая защита прав ребёнка (выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите; индивидуальная работа).

2. Социально-педагогическое исследование (составление паспорта школы и классов; изучение семей; социально - педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем учащихся, семей).

3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семьям (создание банка данных, раннее выявление неблагополучных семей, психолого-педагогическое просвещение с целью создания оптимальных условий для взаимопонимания в семье).

4. Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация (контроль посещаемости уроков, проведение индивидуальных бесед, организация работы с учащимися "группы риска", сотрудничество с инспекцией по делам несовершеннолетних).

5. Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития личности (проведение классных часов, родительских собраний, школьных мероприятий).

6. Поддержка социально ценностной деятельности детей и подростков (проведение игр и творческих занятий, волонтёрское движение, благоустройство двора).

7. Организационно-методическая деятельность (анализ работы, участие в семинарах, конференциях, изучение правовых актов, документов, приказов).

Нами был разработан план работы зам. директора по воспитательной работе по социализации старшеклассников МОУ «Урсалинская средняя общеобразовательная школа» Альметьевского района (Приложение 3).

Основными направлениями работы были выбраны:

1. Организационное направление.

2. Профилактическое и просветительское направление.

3. Социально-диагностическое направление.

4. Взаимодействие социальным институтам города.

5.Охрано-правовое направление.

6. Работа с трудно воспитуемыми учащимися.

7.Консультационное направление.

8. Оказание социальной помощи.

9. Методическая работа.

По организационному направлению запланированы следующие мероприятия: составление плана работы на год; сбор документов для оформления учащихся на бесплатное питание, материальную помощь, изучение спроса на приобретение бесплатных путёвок; составление социального паспорта школы, классов; разработка плана по предотвращению безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также планы работы с семьями группы риска и детей инвалидов; составление анализа и отчета о работе за год и др.

По профилактическому и просветительскому направлению запланированы следующие мероприятия: выступления по запросам классных руководителей на родительских собраниях и классных часах заседаниях методических объединений, проведение классных часов по анализу проблемных ситуаций, организация бесед и инструктажа инспектора ОДН, организация бесед и инструктажа ГБДД и др.

Социально-диагностическое направление предусматривает проведение следующих мероприятий: исследование социального окружения учащихся; изучение социального статуса родителей; создание банка данных о семьях учащихся; изучение социальной комфортности учащихся и др.

По направлению «взаимодействие социальным институтам города» запланировано взаимодействие с учреждениями дополнительного образования: ДДТ, ДЮШС, центр социальной помощи семье и детям, сотрудничество с КДН, инспекцией ОДН, отделам по опеке и попечительству, комитетом по делам молодёжи, участковыми инспекторами МВД, участковыми педиатрами и др.

Охранно-правовое направление социальной работы предусматривает изучение структуры и качества питания учащихся; содействие организации общеукрепляющих, оздоровительных мероприятий; содействие охране прав личности в соответствии с конвенции ООН, законом об образовании по защите прав учащихся.

Направление «Работа с трудно воспитуемыми учащимися» затрагивает создание банка данных о трудновоспитуемых учащихся, ежедневную индивидуальную работу с трудно воспитуемыми детьми, семьями по разбору возникающих проблемных ситуаций.

Консультационное направление предусматривает ежедневные консультации для учителей и воспитателей, родителей, учащихся.

По направлению «Оказание социальной помощи» запланированы следующие мероприятия: организация проведения ярмарки вещей б/у для малообеспеченных и малоимущих семей, содействие в организации в социальной помощи детям из числа малообеспеченных семей через фонды Всеобуча, благотворительные фонды; содействие в организации летнего оздоровительного отдыха детей

Направление «Методическая работа» предусматривает изучение новой методической литературы и нормативных документов.

Однако стоит отметить, что на все школы города Альметьевск всего 4 социальных педагога, так как ставка социального педагога предусмотрена в школах численностью 700 и более учащихся.

Социальный педагог — специалист, организующий воспитательную работу с детьми, молодежью и взрослыми людьми в различных социокультурных средах (семья, учебное заведение, дошкольное учреждение, детский дом, приют, трудовой коллектив, учреждение дополнительного образования и др.)

Социальный педагог — специалист по организации социального воспитания для наиболее планомерного и целенаправленного прохождения процесса социализации.

2.2. Исследование социальной ориентации и коммуникативности старшеклассников

Исследование социальной ориентации и коммуникативности старшеклассников проводилось в Урсалинской средней школе Альметьевского района. В тестировании приняли участие 10 учащихся 9 класса. Мы предложили им ответить на вопросы двух тестов: теста на исследование межличностных отношений и теста на коммуникабельность.

С целью выяваления межличностных отношений мы провели тест по методике, созданной Т. Лири (Т. Лиар), Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. Она предназначена для исследования представлений субъекта о себе и идеальном "Я", а также для изучения взаимоотношений в малых группах. С помощью данной методики выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке.

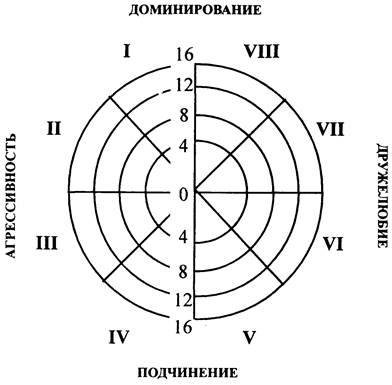

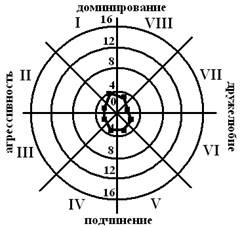

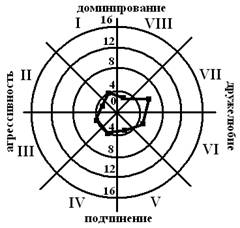

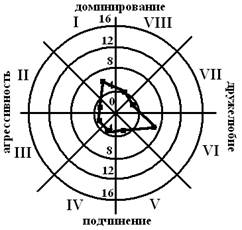

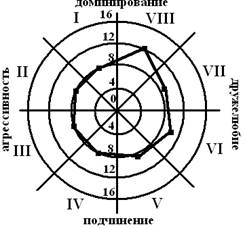

При исследовании межличностных отношений наиболее часто выделяются два фактора: доминирование-подчинение и дружелюбие-агрессивность. Именно эти факторы определяют общее впечатление о человеке в процессах межличностного восприятия. Они названы М. Аргайлом в числе главных компонентов при анализе стиля межличностного поведения и по содержанию могут быть соотнесены с двумя из трех главных осей семантического дифференциала Ч. Осгуда: оценка и сила. В многолетнем исследовании, проводимом американскими психологами под руководством Б. Бейлза, поведение члена группы оценивается по двум переменным, анализ которых осуществляется в трехмерном пространстве, образованном тремя осями: доминирование-подчинение, дружелюбие-агрессивность, эмоциональность-аналитичность.

Для представления основных социальных ориентации Т. Лири разработал условную схему в виде круга, разделенного на секторы. В этом круге по горизонтальной и вертикальной осям обозначены четыре ориентации: доминирование-подчинение, дружелюбие-враждебность. В свою очередь эти секторы разделены на восемь – соответственно более частным отношениям. Для еще более тонкого описания круг делят на 16 секторов, но чаще используются октанты, определенным образом ориентированные относительно двух главных осей.

Схема Тимоти Лири основана на предположении, что чем ближе оказываются результаты испытуемого к центру окружности, тем сильнее взаимосвязь этих двух переменных. Сумма баллов каждой ориентации переводится в индекс, где доминируют вертикальная (доминирование-подчинение) и горизонтальная (дружелюбие-враждебность) оси. Расстояние полученных показателей от центра окружности указывает на адаптивность или экстремальность интерперсонального поведения.

Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом из 8 типов отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по восходящей интенсивности. Методика построена так, что суждения, направленные на выяснение какого-либо типа отношений, расположены не подряд, а особым образом: они группируются по 4 и повторяются через равное количество определений. При обработке подсчитывается количество отношений каждого типа.

Т. Лири предлагал использовать методику для оценки наблюдаемого поведения людей, т.е. поведения в оценке окружающих ("со стороны"), для самооценки, оценки близких людей, для описания идеального "Я". В соответствии с этими уровнями диагностики меняется инструкция для ответа.

Разные направления диагностики позволяют определить тип личности, а также сопоставлять данные по отдельным аспектам. Например, "социальное "Я", "реальное "Я"", "мои партнеры" и т.д.

Методика может быть представлена респонденту либо списком (по алфавиту или в случайном порядке), либо на отдельных карточках. Ему предлагается указать те утверждения, которые соответствуют его представлению о себе, относятся к другому человеку или его идеалу.

Проанализировав результаты исследования, мы сделали следующие выводы.

|

№ |

Ф.И.О. |

Типы отношения к окружающим |

|||||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

||

|

1. |

Некрасов Юра |

10 |

6 |

7 |

10 |

7 |

7 |

5 |

8 |

|

2. |

Туманов Илья |

4 |

2 |

2 |

3 |

3 |

2 |

1 |

3 |

|

3. |

Медведева Валя |

4 |

3 |

4 |

6 |

4 |

6 |

5 |

4 |

|

4. |

Цыганова Роза |

4 |

3 |

4 |

4 |

3 |

5 |

6 |

3 |

|

5. |

Туманова Алена |

6 |

3 |

3 |

3 |

3 |

7 |

3 |

4 |

|

6. |

Сергеева Таня |

8 |

8 |

8 |

8 |

9 |

10 |

9 |

12 |

|

7. |

Уразбаева Лиля |

8 |

7 |

6 |

6 |

6 |

12 |

10 |

7 |

|

8. |

Мельникова Рита |

10 |

11 |

11 |

10 |

11 |

9 |

9 |

12 |

|

9. |

Манукян Ангин |

9 |

9 |

6 |

2 |

4 |

10 |

10 |

7 |

|

10. |

Галиев Рустам |

7 |

4 |

3 |

4 |

4 |

6 |

3 |

6 |

I тип — авторитарный. 3 учащихся (30% от числа всех опрошенных) доминантные, энергичные, компетентные, авторитетные лидеры, успешные в делах, любят давать советы, требуют к себе уважения. Остальные 70% учащихся уверенные в себе люди, но не обязательно лидеры, упорные и настойчивые.