АССОЦИАЦИИ И АССОЦИАТИВНЫЕ СВЯЗИ

НА УРОКАХ ИСТОРИИ

В новейшей истории произошел невиданный информационный взрыв. Современный студент за время обучения в вузе получает и обрабатывает информации больше, чем образованнейшие люди эпохи Возрождения за всю свою жизнь.

Усложнение учебного материала, информационная насыщенность истории открытием новых фактов, уплотнение и динамизм учебно-воспитательного процесса, поставили в повестку дня перестройку преподавания предмета на качественно новый технологический уровень - научить детей творчески осмысливать, осознавать, анализировать и прогнозировать процессы современного общественного развития на основе сформированного исторического мышления.

Идет активный поиск нестандартных и нетрадиционных методов обучения, новых образовательных технологий. Одним из резервов повышения продуктивности мыслительной функции мозга есть ассоциации и ассоциативные связи в обучении. Благодаря ассоциациям можно внедрять такие организационно-методические и психолого-дидактические принципы урока, которые при наименьших затратах времени способствуют усвоению наибольшего объема знаний.

"Ассоциация"- связь между элементами психики, благодаря которой появление одного элемента в определенных условиях вызывает другой, с ним связанный". /11,31/.Простейшие ассоциации позволяют нашей памяти поглощать и удерживать огромный объем информации. Вследствие этого мы легче запоминаем номера телефонов, машин, адреса, дни рождения, можем последовательно воспроизвести буквы алфавита и таблицу умножения. Таким образом "ассоциация отражает реальные связи предметов и явлений. Она является необходимым условием психической деятельности". /11,31/

Проблема ассоциации издавна разрабатывается учеными, в частности, основоположниками ассоциативной психологии английскими философами эпохи Просвещения Д.Гартли и Д.Пристли, которые вслед за Д.Локком и Т.Гоббсом, развивая материалистическую традицию ассоциативных связей, выводили «психическую деятельность из общих законов ассоциаций, провозглашая ее обусловленность мозговыми процессами. /11,31/.

«Отец русской физиологии» И.М.Сеченов говорил об акте размышления как ряде связанных между собой понятий и представлений, существующих в сознании в данное время; что восприятие внешнего мира направлено на выяснение связей и зависимостей между предметами, объективно существующими вне нас, а умственное развитие представляет собой беспрерывное углубление и расширение представлений и понятий, отражающих эти связи и зависимости.

Другой русский ученый-физиолог, академик И.П.Павлов также показал, что в основе деятельности мозга лежит не хаос случайных связей, а их система. Упорядочению этих систем он придавал существенное значение. Физиологическую основу возникновения ассоциаций он видел в механизме образования временной нервной связи между различными участками коры головного мозга: "Ассоциации имеют весьма важное значение для процесса памяти и мышления, как первичная основа их. А анализ ассоциаций показывает, что это те же основные процессы нашей умственной работы, те же законы мышления". /13,44/

Ассоциации как удивительное свойство человеческой психики, стремится поставить на службу дидактике не одно поколение отечественных педагогов и психологов, среди которых К.Ушинский, И.Костюк, Б.Ананьев, И.Зверев, П.Гора, Н.Дайри и другие, указывавших в своих трудах на важнейшие функции ассоциативных связей в обучении детей. А методика В.Ф.Шаталова через использование опорных сигналов эффективно доказала на практике высокую продуктивность ассоциаций в развитии памяти и творческого мышления детей. Он показал, что все психические функции от элементарных до высших (мышление) образуются по типу ассоциативных связей, а система знаний формируется на основе ассоциаций. Значит «началом всяких знаний являются локальные (элементарноограниченные) и частносистемные связи. Последние представляют первую ступень организованных знаний и являются собственно началом умственной деятельности". /10,19/. Например, понятия "человеческое стадо", "орудия труда","каменный век", "неандерталец", "потребляющее хозяйство", "человек умелый", "человек разумный", "родовая община", "матриархат", "патриархат", "неолитическая революция", "народное собрание", "старейшины", "язычество" и т.д., являются основой формирования внутрисистемных ассоциаций, а затем внутрипредметных связей. Находясь в определенном соотношении друг с другом все эти понятия интегрируются методом индукции в целостную систему знаний о первобытном обществе. Вот так "мыслительная деятельность на уровне внутрисистемных ассоциаций охватывает использование знаний по данному учебному предмету. Внутрисистемные связи объединяют содержание курса в систему"/10,19/.

Внутрипредметные связи следует выводить из различных ассоциативных связей по противоположности, по сходству, по хронологическому порядку, единству места, связи, развития. Изучая, например, в V классе борьбу плебеев с патрициями в Древнем Риме, не может не возникнуть, ассоциации с борьбой демоса за свои права против эвпатридов в Древней Греции до реформ Солона, темы, изученной раньше. Это ассоциация по типу аналогии. То же самое и при изучении религиозных верований в дохристианскую эпоху, где вполне ассоциативна идентичность пантеона языческих богов у разных народов, в том числе и у восточных славян. Известно, что общим для всех было обожествление различных природных сил:

|

Египет |

Междуречье |

Индия |

Греция |

Рим |

Киевская Русь |

|

Амон |

Мардук |

Индра |

Зевс |

Юпитер |

Перун |

|

Пта |

Гибил |

Агни |

Гефест |

Вулкан |

Сварожич |

|

Исида |

Иштар |

Адити |

Деметра |

Церера |

Берегиня |

|

Ра |

Шамаш |

Сурья |

Апполон |

Феб |

Ярило |

|

Хатхор |

Инанна |

Кама |

Афродита |

Венера |

Лада |

|

Сохмет |

Нинурта |

Вайю |

Арес |

Марс |

Стрибог |

|

Нут |

Ану |

Дьяус |

Уран |

Сатурн |

Сварог |

Разумеется, отождествление богов, данное в таблице, по понятным причинам, носит формальный характер, так как в разные периоды истории в ходе эволюции религиозных представлений функции богов менялись и не были застывшими раз и навсегда. В силу многообразия и противоречивости процесса они могли совпадать или расходиться. В данном случае это не имеет принципиального значения. Важно другое: ассоциативные связи с помощью дедуктивного метода позволяет подвести ребят к самостоятельным выводам и обобщениям об общих и различных чертах языческих верований, обусловленных географическими и историческими факторами, и раскрыть наличие исторических связей у восточных славян. "Определение закономерности явления требует, в частности, подтвердить или отвергнуть его повторяемость и всеобщность. Для этого нужно вспомнить аналогичные факты прошлого или настоящего (иногда относящихся ко всем курсам истории, ко всем временам и народам), сопоставить их, выделить общее и особенное". /6,62/.

Работа с опорой на ассоциации начинается, например, с того, что "буква в слове - это опорный сигнал. Если бы она существовала сама по себе, независимо от всех остальных, то тогда бы ее следовало бы назвать сигналом. Но в том и дело, что составляя слово, мы опираемся на каждую уже написанную и на всех вместе, помним о них. Буква - опора. Буква - сигнал. Но разве только буквы. Опорные сигналы - это и слоги, и слова, цифры и числа, формулы и правила, да разве все перечислишь? В памяти каждого современного человека хранятся миллионы опорных сигналов, помогающих ему восстанавливать при необходимости усвоенную информацию"./13,41-42/.

Традиционно на уроках истории обязательно ведутся записи на доске и в тетрадях. Начиная с 5 класса дети приучаются к работе с опорными историческими датами, терминами и понятиями. Сложилась обычная практика располагать записи в строго определенном порядке и системе: в одной графе - даты и события, в другой имена исторических деятелей, в третьей - новые понятия и термины. Но проводится не просто словарная работа. Интеграция исторических понятий, событий, дат в их хронологической последовательности и действующими лицами на основе ассоциативных связей превращается в логический процесс не просто запоминания, но и овладения познавательными умениями формировать целостное историческое явление из разрозненных элементов. А «исторические понятия являются стержнем системы научных знаний, необходимым условием осмысления и обобщения всего богатства конкретных фактов и представлений, основой формирования у учащихся материалистического понимания исторического процесса... Законы и понятия в историческом познании являются методологической основой, опираясь на которую историк не просто описывает отдельные конкретные факты, события, явления и процессы, но и проникает в их сущность, раскрывает их связи и зависимости».

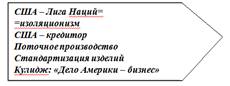

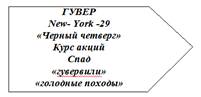

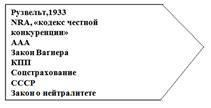

Именно поэтому, объяснение темы «США в

1918-1939г.г» автор сопровождает обязательными записями

опорных понятий на доске, раскрывая на ходу их содержание. Или наоборот, изучение темы может начинаться с самостоятельной работы учеников над понятиями с использованием учебника, которые заранее изображаются на доске или плакате в таком виде:

Именно поэтому, объяснение темы «США в

1918-1939г.г» автор сопровождает обязательными записями

опорных понятий на доске, раскрывая на ходу их содержание. Или наоборот, изучение темы может начинаться с самостоятельной работы учеников над понятиями с использованием учебника, которые заранее изображаются на доске или плакате в таком виде:

«просперити»

«великая депрессия»

«новый курс»

Подобная схема напоминает шифр, который, однако, легко поддается расшифровке, если к нему есть ключ. Этим ключом и является учебник. Опорные сигналы, поступающие в мозг школьника по зрительному каналу запечатлеваются в памяти, а затем закрепляются в ходе работы учащихся с текстом, разбитых на несколько групп, каждая из которых под руководством учителя раскрывает содержание понятий "просперити", "Великая депрессия", "Новый курс", характеризующих основные этапы американской истории в межвоенный период.

Запись схемы и следующее за ней разъяснение оказываются в устойчивой логической и эмоциональной взаимосвязи, когда раскрытие понятий является достаточной базой для устного ответа. Остальное довершают образы и ассоциации. "Точно так же как в работе с хронологией мы выделяем опорные даты, так и в работе по созданию исторических представлений речь идет не о хаотическом и неисчерпаемом нагромождении, а о системе представлений, относящихся к определенному историческому комплексу. И в центре каждой такой системы мы выделяем два-три опорных образа, раскрываемых с наибольшей конкретностью"./3,339-340/. Так понятия выступают в качестве опорных сигналов, расставленных в определенной последовательности, формируют логику и образность мышления, содействуя организации текста и запоминанию его содержания. Такой подход позволяет сократить время изучения темы. По этому принципу возможно изучение основных этапов послесталинского периода по теме «СССР в 1953-1991 г.г.»: «Оттепель», «косыгинская реформа», «застой», «перестройка», хотя с иными знаками и символами.

Надо подчеркнуть, что работа с текстом учебника у нас на уроках сохраняет свою актуальность и важность на протяжении изучения всех курсов истории, вплоть до старших классов, где эта форма работы так же активно применяется несмотря на то, что программа там уже не предусматривает формирования этих умений. По мнению многих ученых и практиков, в частности, Думина С.В., Озерского И.З., Бабанского Ю.К. считается ошибочным не разрешать ученикам при изложении и закреплении учебного материала пользоваться учебником. «Надо иметь ввиду, что учебник - это пособие не только для домашней работы, но и для работы в классе на всех этапах урока»./2,104/. Особенно это важно для развития ассоциативной системы и укрепления ассоциаций памяти. Ученики, знакомые в той или иной мере с текстом учебного материала, способны, нередко легко и быстро найти нужный ответ на поставленный вопрос, особенно из ранее изученных разделов, иногда основательно подзабытых, и так восстановить память. Учебник ассоциативно помогает еще раз повторить и закрепить нужный исторический факт, явление или процесс. Практика свидетельствует, что те ученики, кто не заглядывает в учебник, не в состоянии пересказать содержание текста даже при раскрытом учебнике, не говоря о том, чтобы найти нужную информацию. Опыт В.Ф.Шаталова подтверждает, что «сочетание слов и графических символов позволяет мгновенно восстанавливать в памяти содержание абзацев текста и вести связный рассказ, переходя от одних символов к другим»./13,45/.

Введение образных ассоциаций в методику урока способствует развитию образного мышления от низкой на более высокую ступень.

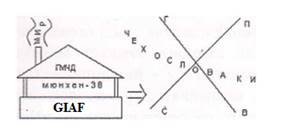

При объяснении исторического материала для точного

представления происходящего

надо добиваться,

чтобы символы обладали определенными образами, ибо «образ возникает только на основе фактического

материала»./7,19/. Одним

из элементов урока

всемирной истории в 9 классе, изучая вопрос о консолидации сил агрессии по теме

«Международные отношения 20-30 годы» при раскрытии причин и последствий

политики умиротворения является наглядное выражение исторического факта  языком условных знаков:

языком условных знаков:

Известно, что встречи на высшем уровне между главами государств - международные конференции и переговоры проходят, как правило, в помещениях - домах, замках, дворцах. Мюнхенская же конференция проходила в 1938 году в партийной резиденции фюрера в так называемом «коричневом доме». История невольно дала нам удачную ассоциацию с цветом, ставшим зловещим символом эпохи. Не будем забывать, что коричневый цвет - символический цвет нацистов в Германии, или как их называли «коричневорубашечниками».

В простом и доступном для запоминания сочетании гласных и согласных латинских букв аббревиатура GIAF в основании дома означает государства - участников конференции Германию, Италию, Англию и Францию и её главных действующих лиц - Гитлера, Муссолини, а также творцов политики «умиротворения», окончившейся крахом, «вылетевшей в трубу», «испарившись как дым» - Чемберлена и Даладье.

Небрежно перечеркнутое слово «Чехословакия» олицетворяет крест, поставленный на ней «умиротворителями», когда в 1939 году она как независимое государство прекратило существовать вследствие хищнического расчленения ее территории между Германией, Польшей, Венгрией и Словакией. Стрелка в виде математического знака следствия указывает на последствия мюнхенской сделки.

Следует акцентировать внимание на том, что все опорные сигналы на рисунке соответствуют расположению исторических объектов на географической карте, что делает ассоциацию прочней. В целом на сжатый и красочный рассказ сюжета уходит несколько минут, а «качество восприятия обеспечивается количеством участвующих в нем анализаторов. Это бесспорно. Именно поэтому, обращаясь к зрительным образам в форме строгих, потешных, стандартных и оригинальных опорных сигналов, учитель повышает интерес учащихся к изучаемому материалу и способствует прочному его усвоению». /13,64/.

Нет ничего нового в том, что меловые записи, рисунки, схемы, чертежи, изображенные на доске и перенесенные в тетради учащимися, являются эффективным способом запоминания и усвоения учебного материала, потому что зрительный канал восприятия информации вместе с устным рассказом или изложением достаточно надежно закрепляет в сознании школьников смысловые ассоциации. Наглядное изображение сигналов в виде геометрических фигур, букв, знаков кодирует основное содержание подлежащих усвоению знаний, что виртуозно доказано В.Ф.Шаталовым. Незыблемым остается правило: урок без мела и доски - это бездарный урок и впустую потраченное время, будь то урок истории, любой другой урок. Доска и мел, даже когда на каждом ученическом столе будет стоять компьютер, еще долго будут незаменимыми спутниками урока.

Применение «живого» изображения на доске помогает учителю естественно и свободно развивать активное синтезирующее мышление учащихся на историческом материале любой сложности. Меловая запись сигналов служит прекрасной опорой для последующего устного ответа школьника, помогающая составить последовательное изложение темы. Словом, символы и знаки, играя вспомогательную роль, активно формируют связную устную речь и упорядочивают мыслительный процесс ученика на уроке. "Закреплять в сознании множество смысловых ассоциаций - удивительная способность человеческого мозга" /12,55/. Используя это, в представлениях школьников исторический процесс должен формироваться, ассоциируясь со сплошной единой цепью, где каждое звено несет на себе причинно-следственную связь между предыдущими и последующими событиями. Выпадение из этой воображаемой цепи одного из звеньев влечет потерю логики и взаимосвязанности исторического процесса и невозможность научного объективного объяснения всех его противоречий и закономерностей. А «особенностью исторического факта является его временная определенность. Только определив время совершения события, можно установить его связи»/3,329/.

|

Киевская Русь IV Универсал

Украинские земли Украинские земли в в составе составе Российской и Речи Посполитой Австро-Венгерской империи |

Это можно рассмотреть на примере истории Украины, где на уроках при помощи условной наглядности в виде локально-графического изображения через зрительное восприятие можно передать детям образное представление основных этапов развития украинской государственности, имевших судьбоносное значение.

Как видно, ломанная кривая украинской истории с самого возникновения Руси и до наших дней наглядно символизирует собой долгий и тернистый, полный драматизма, взлетов и падений путь украинского народа к независимости. На схеме по вертикали отображены ступени и уровни государственного статуса украинских земель и по горизонтали основные периоды украинской истории, соответствующие определенному курсу изучения предмета. Подобное схематическое пособие помогает систематизировать знания по отечественной истории регулярно из класса в класс, наполняя конкретным содержанием каждый этап историческими фактами. Это как раз тот случай, когда «часть фактов, дат, понятий играет опорную роль, позволяет ориентироваться в историческом процессе и восстанавливать в памяти забытые факты». /8,22/.

Уже давно и широко на уроках истории используется

различный раздаточный дидактический

материал с

индивидуальными разноуровневыми заданиями и тестами. Это вполне оправдано, так как они упрощают проверку знаний

и облегчают работу

учителя. «Разумеется

тесты - это не только инструмент контроля: задания такого типа весьма способствуют и усвоению новой информации и

формированию интеллектуальных

умений,

систематизации знаний»./9,18/, развивает логику мышления. Не преувеличивая, но и не приуменьшая значения

названных средств, они

все же позволяют

сначала на элементарном, а затем и на более сложном уровне «создавать ассоциативные связи исторических фактов и их

дат»./4,99/. Работая с индивидуальными

заданиями и тестами,

одни учащиеся оперируют сначала абстрактными и изолированными друг от друга историческими

категориями как отдельными

ассоциациями, а затем

благодаря логически выстроенной системе упражнений - алгоритму, другие сообща

могут воспроизвести эти исторические явления, события, термины, личности в полном органическом

единстве, создавая целостную

картину

происходящего, которая устойчиво закрепляется в сознании. Это позволяет создавать опору для восприятия новых

знаний. Например, в ходе проверки знаний

по теме урока всемирной истории «Первая мировая война» в 9 классе несколько учеников получают индивидуальные карточки с

заданиями. Первое - определить значение терминов и

понятий: «Тройственный союз», Антанта», «План Шлиффена», «Млада Босна», «Мировая война».

Второе - указать правильно

даты и события: 28

июня 1914 г., 28 июля 1914 г., 1 августа 1914 г., 17 гвгуста-5 сентября 1914г., 5-12 сентября 1914 г.. Третье -

указать имена действующих

исторических лиц и

их место в событиях: Д.Ллойд-Джордж, Ж.Клемансо, Франц-Иосиф II, Франц-Фердинанд, Гавриил Принцип,

Николай II, Вильгельм

II, генерал

Самсонов. Четвертое -

назвать исторические

события, связанные с данными географическими объектами и

показать на карте: Сараево, Льеж, Марна, Восточная

Пруссия, Мазурские озера. После весь класс фронтально репродуцирует картину событий во всем их переплетении

по выполненным заданиям

своих товарищей,

выстраивая их в единую логическую причинно-следственную связь с описанием великой человеческой драмы и

действующими лицами.

Ассоциативные связи

вышеназванных исторических фактов и понятий выглядят по типу ковалентной связи атомов химического элемента,

запечатленных учащимися

на предыдущем уроке

при изучении темы.

Уже давно и широко на уроках истории используется

различный раздаточный дидактический

материал с

индивидуальными разноуровневыми заданиями и тестами. Это вполне оправдано, так как они упрощают проверку знаний

и облегчают работу

учителя. «Разумеется

тесты - это не только инструмент контроля: задания такого типа весьма способствуют и усвоению новой информации и

формированию интеллектуальных

умений,

систематизации знаний»./9,18/, развивает логику мышления. Не преувеличивая, но и не приуменьшая значения

названных средств, они

все же позволяют

сначала на элементарном, а затем и на более сложном уровне «создавать ассоциативные связи исторических фактов и их

дат»./4,99/. Работая с индивидуальными

заданиями и тестами,

одни учащиеся оперируют сначала абстрактными и изолированными друг от друга историческими

категориями как отдельными

ассоциациями, а затем

благодаря логически выстроенной системе упражнений - алгоритму, другие сообща

могут воспроизвести эти исторические явления, события, термины, личности в полном органическом

единстве, создавая целостную

картину

происходящего, которая устойчиво закрепляется в сознании. Это позволяет создавать опору для восприятия новых

знаний. Например, в ходе проверки знаний

по теме урока всемирной истории «Первая мировая война» в 9 классе несколько учеников получают индивидуальные карточки с

заданиями. Первое - определить значение терминов и

понятий: «Тройственный союз», Антанта», «План Шлиффена», «Млада Босна», «Мировая война».

Второе - указать правильно

даты и события: 28

июня 1914 г., 28 июля 1914 г., 1 августа 1914 г., 17 гвгуста-5 сентября 1914г., 5-12 сентября 1914 г.. Третье -

указать имена действующих

исторических лиц и

их место в событиях: Д.Ллойд-Джордж, Ж.Клемансо, Франц-Иосиф II, Франц-Фердинанд, Гавриил Принцип,

Николай II, Вильгельм

II, генерал

Самсонов. Четвертое -

назвать исторические

события, связанные с данными географическими объектами и

показать на карте: Сараево, Льеж, Марна, Восточная

Пруссия, Мазурские озера. После весь класс фронтально репродуцирует картину событий во всем их переплетении

по выполненным заданиям

своих товарищей,

выстраивая их в единую логическую причинно-следственную связь с описанием великой человеческой драмы и

действующими лицами.

Ассоциативные связи

вышеназванных исторических фактов и понятий выглядят по типу ковалентной связи атомов химического элемента,

запечатленных учащимися

на предыдущем уроке

при изучении темы.

|

|

|

|||||

|

|||||||

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

|

|||||||

|

|

|

|||||

В результате, отвечая на вопрос, что такое «Млада Босна», школьники наряду с тем, что это сербская националистическая организация, вспомнят еще и то, что ее член Г.Принцип 28 июня 1914г. в Сараеве убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда и что это убийство послужило поводом к началу войны между Тройственным союзом и Антантой, переросшую затем в Мировую. А на вопрос почему германская армия, следуя плану Шлиффена, не смогла взять Париж и вывести Францию из войны после падения Льежа и Брюсселя, учащиеся, опираясь на карту, укажут на стремительную Восточно-Прусскую операцию русской армии 17 августа 1914 года, отвлекшую значительные силы немецких войск с Западного фронта. И хотя наступление русской армии окончилось катастрофой в районе Мазурских озер, она ценой собственных жертв спасла положение союзников и содействовала провалу «плана Шлиффена» - плана молниеносной» войны Германии, обусловив поражение вермахта на реке Марне.

То есть, постановка одного и того же вопроса по теме, но в иной интерпретации или плоскости, скажем «Что произошло в Сараеве 28 июня 1914г?», учащиеся обязательно укажут ассоциативно и на другие детали события, вспоминая о «Младе Босне", Принципе, Фердинанде, о поводе и причинах первой мировой войны. Причем обязательным условием для учащихся является выполнение ими всех заданий только письменно мелом на доске, чтобы вся информация была доступна для зрительного восприятия.

Безусловно, некоторые факты, тем более месяцы и числа забудутся, но в памяти должны остаться правильный подход к событиям, умение разбираться в них, видеть причинно-следственные связи, логически мыслить. Главное запомнится опорная дата - грозный и трагический 1914 год. Подобным же образом проводится работа и с другими опорными датами, если работа с карточками носит системный и целенаправленный характер.

Тесты и карточки с историческими заданиями могут играть большую и не только вспомогательную роль на всех этапах любого типа урока. С их помощью повышается продуктивность и интенсивность проверки знаний и повторения изученного материала. Доказано, уровень восприятия и запоминания достигается числом повторов и возвратов к одному и тому же материалу. При этом исключительное значение имеет выделение фактов, относящихся к объектам прочного усвоения, запоминания»./5,14/. И мы, благодаря, тестам и карточкам почти на каждом новом уроке возвращаемся к ранее изученным темам. Одновременно проверяется домашнее задание, а потом записи на доске продолжают выполнять по ходу урока функцию актуализации опорных знаний и восприятия нового материала.

Прочность запоминания имеет несколько способов, как их выделяет Н.Г. Дайри, в том числе и «систематизацией взаимосвязанных фактов, при которой знание хотя бы одного из них поможет по ассоциации вспомнить другие» /8,11/, как показано выше. В.Ф.Шаталов пишет об удивительном состоянии ученика слушать то, что уже отвечал и казалось бы, неплохо знаешь, но всякий раз возвращаясь к пройденному, осмысливаешь его на новом качественном уровне. Далее он подчеркнул: «Возвращение к ранее изученному имеет еще чисто психологический смысл, значимый для всех учащихся: то, что каждому в той или иной мере когда-то казалось трудным, вдруг становится понятным и простым»./13,105/.

Думаю, совершенно ошибочно отказываться от уроков повторения и обобщения по темам курсов истории, потому что надо постоянно приводить знания в систему по мере их накопления. Это аксиома.

Нельзя не учитывать, что умственная деятельность формируется путем накопления в процессе индивидуального развития систем связей. «Принцип системности в работе мозга является общим для физиологических и психических процессов»/10,19/, а «системность и динамичность являются положительными качествами ума»/10,20/. Именно физиологическая и психологическая системность работы мозга и психических функций являются основой ассоциативных связей.

Ассоциация - великая вещь. Здесь неисчерпаемый источник и потенциал человеческого разума в познании окружающего мира. Ассоциация это, если хотите, элемент и средство «компьютерной технологии» ума. «Мысль, образ, слово могут приходить к нам в самых неожиданных комбинациях. При этом одни из них могут превалировать, другие играть вспомогательную роль, но будут взаимосвязанными, обособиться они уже не могут никогда. Это естественное свойство нашей памяти, лежащее у истоков и научного, и литературного, и всякого иного восприятия окружающего мира»/12,46/.

Литература

1. Актуальные вопросы методики обучения истории в средней школе. Под.ред. А.Г.Колоскова-М., Просвещение, 1984.-272с.

2. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса -М., Просвещение, 1982.-192с.

3. Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе.

-М.,Просвещение, 1968.-431с.

4. Гора П.В. Повышение эффективности обучения истории в средней школе.-М.,Просвещение, 1988.-208с.

5. Дайри Н.Г. Как подготовить урок истории.-М.,Просвещение, 1969,- 128с.

6. Дайри Н.Г. Обучение истории в старших классах.-М.,Просвещение, 1966.-440с.

7. Дайри Н.Г. Основное усвоить на уроке.-М.,Просвещение, 1987.- 192с.

8. Дайри Н.Г. Современные требования к уроку истории.-М.,Просвещение, 1978.-160с.

9. Захарова E.H. Задания-тесты на уроках истории в IX классе. Преподавание истории в школе.-1993.-№2

10.Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов.-М.,Знание, 1977.-64.

11. Философский словарь.-М.,Политиздат., 1986.-590с.

12. Шаталов В.Ф. Педагогическая проза.-М.,Просвещение, 1980.-96с.

13. Шаталов В.Ф. Эксперимент продолжается. М.,Педагогика, 1989.-336с.

14.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.