Применение оптических приборов в медицине

Оптические приборы — это устройства, в которых излучение какой-либо области спектра (ультрафиолетовой, видимой, инфракрасной) преобразуется (пропускается, отражается, преломляется, поляризуется). Они могут увеличивать, уменьшать, улучшать (в редких случаях ухудшать) качество изображения, давать возможность увидеть искомый предмет косвенно.

Термин "Оптические приборы" является частным случаем более общего понятия оптических систем, которое также включает в себя биологические органы, способные преобразовывать световые волны.

Оптическая система (англ. optical system) — совокупность оптических элементов (преломляющих, отражающих, дифракционных и т. п.), созданная для определённого формирования пучков световых лучей (в классической оптике), радиоволн (в радиооптике), заряженных частиц (в электронной и ионной оптике).

Обычно под оптическими системами подразумевают системы, преобразующие электромагнитное излучение в видимом или близких диапазонах (ультрафиолетовый, инфракрасный). В таких системах преобразование пучков света происходит за счёт преломления и отражения света, его дифракции (являющейся частным случаем явления интерференции (при необходимости учета ограничения протяженности волновых фронтов), поглощения и усиления интенсивности света (в случае использования квантовых усилителей).

Оптические приборы помогают нам исследовать окружающий мир. Телескоп позволяет обнаружить и рассмотреть очертания и детали далеких космических тел, а микроскоп раскрывает тайны нашей планеты, такие как строение живых клеток.

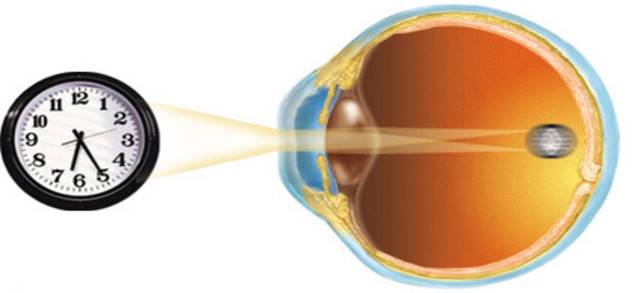

Наши глаза, по сути, представляют собой оптические приборы. Когда мы смотрим на предмет, линзовая система, расположенная в передней части каждого глаза, формирует его изображение на сетчатке - слое глазного дна, содержащем примерно 125 млн. светочувствительных клеток. Падающий на сетчатку свет заставляет клетки посылать в мозг электрический нервный сигнал, позволяя нам визуально воспринимать предмет.

Кроме того, глаза обладают системой регулировки яркости. При ярком освещении зрачок инстинктивно сужается, понижая яркость изображения до приемлемого уровня. При слабом освещении зрачок расширяется, увеличивая яркость изображения.

ГЛАЗ КАК ОПТИЧЕСКИЙ ПРИБОР.

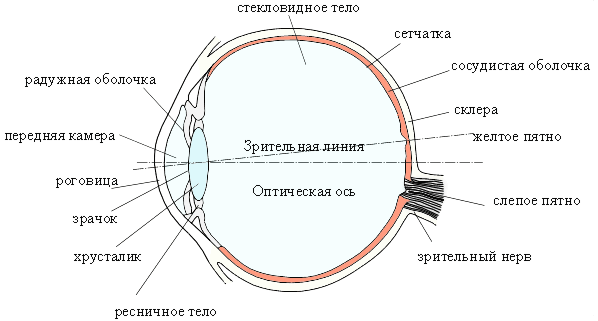

Глаз представляет собой шаровидное тело (глазное яблоко), почти полностью покрытое непрозрачной твердой оболочкой (склерой). В передней части глаза оболочка переходит в выпуклую и прозрачную роговицу. Склера и роговица обуславливают форму глаза, защищают его и служат местом крепления глазодвигательных мышц. Диаметр всего глазного яблока около 22-24 мм, масса 7-8 г.

Тонкая сосудистая пластинка (радужная оболочка) является диафрагмой, ограничивающей проходящий пучок лучей. Через отверстие в радужной оболочке (зрачок) свет проникает в глаз. В зависимости от величины падающего светового потока диаметр зрачка может изменяется от 1 до 8 мм.

Хрусталик представляет собой двояковыпуклую эластичную линзу, которая крепится на мышцах ресничного тела. Ресничное тело обеспечивает изменение формы хрусталика. Хрусталик разделяет внутреннюю поверхность глаза на две камеры: переднюю камеру, заполненную водянистой влагой, и заднюю камеру, заполненную стекловидным телом.

Внутренняя поверхность задней камеры покрыта сетчаткой, представляющей собой светочувствительный слой. Получаемое светочувствительными элементами сетчатки раздражение передается волокнам зрительного нерва и по ним достигает зрительных центров мозга. Между сетчаткой и склерой находится тонкая сосудистая оболочка, состоящая из сети кровеносных сосудов, питающих глаз.

Место входа зрительного нерва представляет собой слепое пятно. Немного выше расположено желтое пятно – участок наиболее ясного видения. Линия, проходящая через центр желтого пятна и центр хрусталика, называется зрительной осью. Она отклонена от оптической оси глаза на угол около 5°.

ОПТИЧЕСКИЕ ПОГРЕШНОСТИ.

1. Астигматизм (от греч. а — отрицательная частица и stigme — точка), недостаток оптической системы, получающийся вследствие неодинаковой кривизны оптической поверхности в разных плоскостях сечения падающего на неё светового пучка. Сферическая волновая поверхность после прохождения оптической системы деформируется и перестаёт быть сферической. Пучок лучей, исходящий из светящейся точки, после прохождения через оптическую систему собирается не в одной точке, а в двух взаимно перпендикулярных отрезках прямой линии, расположенных на некотором расстоянии друг от друга.

Астигмати́зм (медицина) — дефект зрения, связанный с нарушением формы хрусталика или роговицы, в результате чего человек теряет способность к чёткому видению. Оптическими линзами сферической формы дефект компенсируется не полностью. В некоторых случаях приводит к полной потере зрения.Если астигматизм не лечить, он может привести к косоглазию и резкому падению зрения. Без коррекции астигматизм может вызвать головные боли и резь в глазах. Поэтому очень важно регулярно посещать врача-офтальмолога.

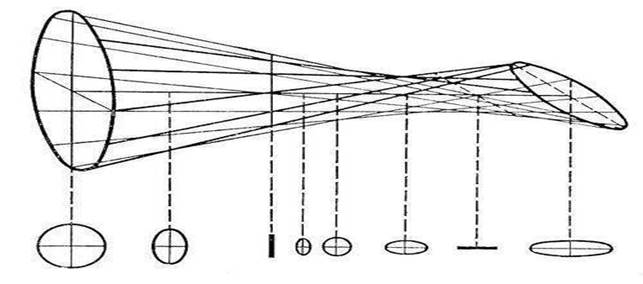

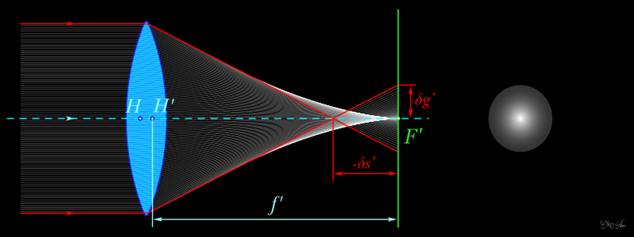

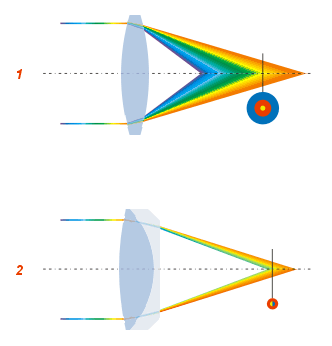

2. Сфери́ческая аберра́ция — аберрация оптических систем; нарушение гомоцентричности пучков лучей от точечного источника, прошедших через оптическую систему без нарушения симметрии строения этих пучков (в отличие от комы и астигматизма).

Сферическую аберрацию принято рассматривать для пучка лучей, выходящего из точки предмета, расположенной на оптической оси. Однако, сферическая аберрация имеет место и для других пучков лучей, выходящих из точек предмета, удаленных от оптической оси, но в таких случаях она рассматривается как составная часть аберраций всего наклонного пучка лучей. Причём, хотя эта аберрация и называется сферической, она характерна не только для сферических поверхностей.

Расчётные значения.

Расстояние δs' по оптической оси между точками схода нулевых и крайних лучей называется продольной сферической аберрацией.

Диаметр δ' кружка (диска) рассеяния при этом определяется по формуле

![]() , где

, где

Для объектов расположенных в бесконечности

![]() ,

где

,

где

3. Хромати́ческие аберра́ции заключаются в паразитной дисперсии света, проходящего через оптическую систему (фотографический объектив, бинокль, микроскоп, телескоп и т.д.). При этом белый свет разлагается на составляющие его цветные лучи, в результате чего изображения предмета в разных цветах не совпадают в пространстве изображений.

Хроматические аберрации ведут к снижению чёткости изображения, а иногда также и к появлению на нём цветных контуров, полос, пятен, которые у предмета отсутствуют.

Оптическое стекло и другие оптические материалы обладают дисперсией, то есть показатель преломления отличается для лучей различного цвета.

Коэффициент преломления синих лучей, как правило, больше, чем

красных, поэтому их фокус ![]() расположен ближе к задней главной точке линзы, чем фокус красных лучей

расположен ближе к задней главной точке линзы, чем фокус красных лучей ![]() .

Отсюда следует, что для луча белого света единого фокусного

расстояния

у одной линзы не существует, а есть совокупность фокусных расстояний лучей всех

цветов.

.

Отсюда следует, что для луча белого света единого фокусного

расстояния

у одной линзы не существует, а есть совокупность фокусных расстояний лучей всех

цветов.

Разность ![]() называется

хроматизмом положения (или хроматической разностью положения, продольной хроматической

аберрацией). Диафрагмирование несколько её уменьшает.

называется

хроматизмом положения (или хроматической разностью положения, продольной хроматической

аберрацией). Диафрагмирование несколько её уменьшает.

При этом изображения предмета в лучах разного цвета будут находиться на разных расстояниях от задней главной точки. Если наводить на резкость по красным лучам, изображение в синих лучах будет не в фокусе, и наоборот.

Хроматические аберрации у фотографических объективов тщательно устраняются. Система линз, в которой сближены фокусы двух (например, синих и жёлтых) лучей, называется ахроматической, а при сближении фокусов трёх лучей — апохроматической, четырёх — суперахроматической.

Хроматизм положения вызывает

значительную нерезкость изображения, поэтому при чёрно-белой съёмке моноклем и перископом, у которых он не

устранён, после установки на резкость нужно ввести дополнительную поправку на

положение объектива относительно светочувствительного элемента ![]() ,

определяемую по формуле:

,

определяемую по формуле:

![]() ,

,

где ![]() – сопряжённое фокусное расстояние;

– сопряжённое фокусное расстояние; ![]() –

фокусное

расстояние

монокля или перископа.

–

фокусное

расстояние

монокля или перископа.

ЛИНЗЫ.

|

Собирающие |

Рассеивающие |

|

|

|

|

выпуклые линзы (середина линз толще краев). |

вогнутые линзы.(края толще середины). |

|

обозначение:

|

обозначение:

|

Линзой называют прозрачное для света тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями.

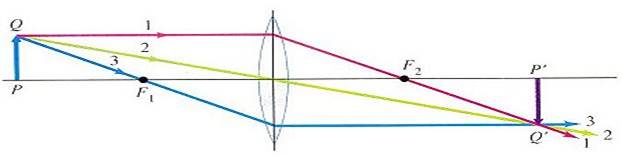

Построение изображения в тонкой линзе.

Чтобы построить изображение светящейся точки нужно из всего многообразия лучей,

испускаемых ею, выбрать два, ход которых нам известен и найти их пересечение

после преломления в линзе. В качестве таких лучей можно использовать любые из

трех основных:

|

|

луч 1, параллельный оптической оси; |

|

|

луч 2, проходящий через оптический центр линзы; |

|

|

луч 3, проходящий через фокус. Q - светящаяся точка, Q' - ее изображение. |

Применение линз в медицине:

· Контактные линзы

· Линзы для очков

· Линзы в микроскопе

· Линзы в различных оптических приборах и т.д.

ЛУПА.

Лу́па — оптическая система, состоящая из линзы или нескольких линз, предназначенная для увеличения и наблюдения мелких предметов, расположенных на конечном расстоянии. Используется во многих областях человеческой деятельности, в том числе в биологии, медицине, археологии, банковском и ювелирном деле и т.д.

Классификация.

Существует Межгосударственный стандарт СССР «ГОСТ 25706-83. Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования», который был принят в 1984 году и продолжает действовать на территории России. Согласно этому ГОСТу, различают в зависимости от значения основных параметров лупы:

малого,

малого,в зависимости от назначения:

лупу сквозной наводки сопряженного визира киносъемочного аппарата

МИКРОСКОП.

Микроско́п (греч. μικρός — маленький и σκοπέω — смотрю) — прибор, предназначенный для получения увеличенных изображений, а также измерения объектов или деталей структуры, невидимых или плохо видимых невооружённым глазом. Представляет собой совокупность линз.

Виды микроскопов:

В зависимости от требуемой величины разрешения рассматриваемых микрочастиц материи, микроскопии, микроскопы разделяются на:

Оптические микроскопы:

Электронные микроскопы:

Сканирующий зондовый микроскоп:

Рентгеновские микроскопы:

Лазерный рентгеновский микроскоп (XFEL)

Дифференциальный интерференционно-контрастный микроскоп.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ. ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ В МЕДИЦИНЕ.

Как действует линза?

Линзовая система глаза состоит из выпуклой линзы хрусталика и расположенной перед ней заполненной жидкостью искривленной оболочки, которая называется роговицей. Роговица обеспечивает четыре пятых всего процесса фокусировки. Тонкая регулировка осуществляется хрусталиком, чья кривизна поверхности изменяется расположенным вокруг него мышечным кольцом (капсулой). Когда глаз не может принять необходимую форму, обычно из-за нарушений в данных мышцах, изображения видимых предметов становятся расплывчатыми.

Наиболее распространенным недостатком зрения является невозможность сфокусировать на сетчатке изображения отдельных предметов. Если линзовая система глаза слишком сильная, другими словами, если она очень выпуклая, то удаленные предметы будут расплываться, а близкие - давать четкие изображения. Людей с таким нарушением именуют близорукими. Если выпуклость хрусталика недостаточна, то расплываться будут близкие предметы, а четкими останутся изображения удаленных предметов. Обладателей такого зрения называют дальнозоркими. Оба нарушения можно исправить, пользуясь очками или контактными линзами. Близорукие люди носят очки с вогнутыми линзами (более тонкими посередине), которые позволяют их глазам фокусироваться на удаленных предметах. Дальнозоркие люди носят очки с выпуклыми линзами (утолщенными в центре).

Увеличение.

Сильные выпуклые линзы часто используются в качестве увеличительных стекол. Первые увеличивающие устройства использовались примерно 2000 лет назад. В древнегреческих и древнеримских документах описывается, как для увеличения предметов можно использовать наполненный водой круглый стеклянный сосуд. Полностью сделанные из стекла линзы появились гораздо позже и, вероятно, впервые были использованы в XI веке монахами, трудившимися над рукописями. В конце XIII века увеличительные стекла с небольшим увеличением уже использовались в очках для коррекции дальнозоркости. Но техника изготовления вогнутых линз для коррекции близорукости была изобретена только в начале XV века.

Телескопы.

Когда появились увеличительные стекла, люди, естественно, попытались использовать вместо одного два таких стекла, чтобы получить еще большее увеличение. Экспериментальным путем было обнаружено, что при определенном расстоянии между линзами отдаленный объект можно увидеть со значительным увеличением. Такое расположение линз послужило основой для создания первого телескопа, который в то время назывался зрительной трубой. Изобретение этого прибора иногда приписывают жившему в XIII веке английскому философу и естествоиспытателю Роджеру Бэкону. Но, возможно, пальма первенства принадлежит арабским ученым.

Рефрактор Галилея.

Зрительная труба, созданная в 1608 году голландским оптиком Хансом Липперши, привлекла внимание итальянского ученого Галилея. В течение короткого времени ученый усовершенствовал конструкцию Липперши и создал несколько труб с улучшенными характеристиками. С их помощью он совершил ряд открытий, включая горы и долины на Луне, а также четыре спутника Юпитера.

Открытия Галилея показали важность телескопа, а используемый им тип прибора получил известность как телескоп Галилея. Выпуклая линза его объектива собирала свет от наблюдаемого объекта. А вогнутая линза окуляра отклоняла световые лучи таким образом, что они создавали увеличенное прямое изображение. Линзы устанавливались в трубах, одна из которых (меньшего диаметра) скользила внутри другой. Это позволяло регулировать расстояние между линзами, получая при этом четкое изображение.

Телескоп Галилея работает с использованием принципа преломления (отклонения) света и поэтому известен также как телескоп-рефрактор. Другой вид телескопа-рефрактора характеризуется выпуклостью обеих линз. Такая конструкция создает увеличенное, но перевернутое изображение и известна как астрономический телескоп.

Рефлектор Ньютона.

При использовании ранних телескопов-рефракторов возникала одна существенная проблема, которая обусловлена дефектом линз, называемым хроматической аберрацией и приводящим к появлению вокруг изображений нежелательных цветных ореолов. Для устранения этого недостатка английский ученый Исаак Ньютон в 1660-е годы сконструировал телескоп-рефлектор. Для концентрации световых лучей и создания изображения в нем вместо линзы объектива используется вогнутое зеркало, не образующее цветных ореолов. Плоское зеркало отражает свет в выпуклую линзу окуляра, установленную на главной трубе сбоку. Прибор такого типа известен как телескоп Ньютона.

Микроскопы.

Увеличительное стекло иногда называют простым микроскопом, т. к. его используют при наблюдении мелких объектов.

Сложный микроскоп состоит из двух выпуклых линз. Линза объектива создает увеличенное изображение, которое затем снова увеличивается линзой окуляра. Как и в астрономическом телескопе, это изображение перевернуто. Многие сложные микроскопы имеют комплект объективных линз с различной степенью увеличения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Оптические приборы применяются для исследования глазного дна и сред глаза. Основная особенность этих приборов – участие оптической системы исследуемого глаза в формировании изображения объекта.

Область применения приборов для исследования глазного дна, сред глаза с каждым годом расширяется. Растет число офтальмологов, пользующихся ими в клинической практике. Кроме того, эти приборы все больше применяются терапевтами, нейрохирургами и врачами других специальностей, так как информация о состоянии глазного дна часто бывает необходима при постановке диагноза и лечении различных заболеваний.

Совершенствуются и сами оптические приборы, используются новые принципы действия, схемы, конструктивные решения. Отчетливо проявляется влияние современных научно-технических достижений – лазерных источников излучения и голографии, волокнистой оптики, высокоинтенсивных источников света. Все чаще используются специальные фотографические методы, имеющие диагностическое значение. К ним относятся: кератография, оптические срезы роговой оболочки, флюоресцентная ангиография, диафаноскопическая фотосъемка в инфракрасных лучах, фотосъемка в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, переднего отдела глаза, ультразвуковая эхография, термография с применением жидких кристаллов.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.