«СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЫЖКОВЫХ КОМБИНАЦИЙ У АКРОБАТОВ-ПРЫГУНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................... 2

ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ.................................... 5

1.1. Общие основы техники акробатических прыжков.................................... 5

1.2. Техника выполнения составных компонентов акробатических прыжков. 7

1.3. Силовая подготовленность и взаимосвязь ее с техническим мастерством 9

1.4. Морфофункциональные показатели и их взаимосвязь с технической подготовкой........................................................................................................................ 11

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 15

2.1. Задачи исследования............................................................................... 15

2.2. Методы исследования.............................................................................. 15

2.3. Организация исследования...................................................................... 19

ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ............................................. 28

3.1.Результаты предварительного исследования............................................ 28

3.2.Интерпретация данных педагогического эксперимента........................... 35

ВЫВОДЫ....................................................................................................... 38

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.......................................... 42

Для акробатики характерна значительная эмоциональная напряженность тренировочной деятельности, спортсменам необходимо высокое самообладание, умение сохранять способность управления своими движениями. В связи с постоянным увеличением сложности соревновательных упражнений успехов добиваются смелые и решительные акробаты, овладевшие всеми видами спортивной подготовки.

Одной из актуальных проблем современного спорта является проблема поиска ресурсов конкурентоспособности спортсменов. Анализ путей ее решения привел к пониманию необходимости совершенствования подготовки юных спортсменов, за счет которого возможно создание предпосылок конкурентоспособных спортивных результатов в спорте высших достижений (Столов И. И., 2008; В. Г.Никитушкин, 2010; Balyi I., 2001; Gould D., 2009, Cecic Erpic Saša, 2011). Такой подход касается всех разделов подготовки, в том числе и психологической. Повышение значимости влияния психологических факторов на достижения спортсменов высокого класса усиливает внимание к формированию психологических ресурсов конкурентоспособности.

Концепция "переноса тренированности" [1,3,4,7] позволяет с помощью средств хореографии работать над физическими качествами акробатов-прыгунов. Программный материал по хореографии на этапе базовой подготовки в спортивной акробатике [6,7] включает в себя упражнения на "вращательную" подготовку, воспитание функции равновесия и "прыжковую" подготовку, а также упражнения на развитие активной и пассивной гибкости, силы ног, координации. Во второй части этапа базовой подготовки на уроках хореографии увеличивается количество элементов, выполняемых во вращении на двух, одной ноге, на месте, в продвижении, с опорой и в воздухе. В основной части урока хореографии, на середине предусматривается выполнение большого разнообразия различных сложно-координационных прыжков на месте, в продвижении, в повороте. Для формирования собственного стиля исполнения спортсменам предлагается разнообразная программа из различных видов танцев, выполнение движений в современных ритмах [6].

Проблема совершенствования хореографической подготовки в спортивной акробатике с учетом взаимосвязи основных параметров специальной и хореографической подготовленности является своевременной и актуальной.

Цель исследования - выявить взаимосвязь основных параметров структуру и содержание акробатов-прыгунов высокой квалификации.

Исходя из цели в работе необходимо решить следующие задачи:

1. рассмотреть общие основы техники акробатических прыжков;

2. исследовать технику выполнения составных компонентов акробатических прыжков;

3. изучить морфофункциональные показатели и их взаимосвязь с технической подготовкой;

4. выявить взаимосвязь основных параметров структуру в динамике и содержание акробатов-прыгунов высокой квалификации.

Объект исследования - тренировочный процесс по спортивной акробатике в акробатических прыжках.

Предмет исследования - особенности и содержание подготовки в прыжковой акробатике. В исследовании приняли участие 70 спортсменов женского пола (13-14 лет – 35 спортсмена, разряда кандидаты в мастера спорта (КМС); 15-17лет – 35 спортсменов, звания мастера спорта (МС) специализации прыжки на акробатической дорожке. Состав исследовательской выборки 2 части констатирующего этапа исследования: в исследовании приняли участие 30 спортсменов женского специализация прыжки на акробатической дорожке. Во 2 части формирующего этапа исследования приняли участие 2 группы: экспериментальная (15 спортсменов) и контрольная (15 спортсменов), девушки 13–14-летнего возраста (КМС) и 15-17лет (МС), условия тренировочных занятий в обеих группах были схожие.

База исследования: ГБОУ ДОДСН СДЮСШОР №41 «Москворечье» Москомспорта.

Гипотеза: взаимосвязь и взаимная обусловленность физического и психологического развития в среднем школьном возрасте позволяют предположить, что психологическое сопровождение юных акробатов- прыгунов, ориентированное на развитие психомоторных способностей, устойчивой мотивации к занятиям прыжками на акробатической дорожке, может способствовать улучшению показателей по физической подготовленности, показателей готовности к освоению основ техники, выступающих как ресурс спортивного совершенствования.

Основанием для выдвижения данной гипотезы являются современные представления о психомоторных способностях, их роли в достижении спортсменами высокого технического мастерства (Б. Б. Коссов, 1989; Н. Б. Стамбулова 1999; В. П.Озеров, 2005; Е. П. Ильин, 2008; Е. В. Бондаренко, 2010; К. К. Марков, М. Д. Кудрявцев, О. О. Николаева, 2013).

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:

1. Анализ научно-методической литературы.

2. Метод формирующего эксперимента.

3. Методы математической статистики.

4. Методы педагогического исследования.

Научная новизна работы заключается в том, что:

- выявлены ведущие биомеханические параметры, определяющие высококачественное выполнение простых и сложных акробатических прыжков;

- на основе комплексной методики исследования изучены показатели технической и силовой подготовленности акробатов-прыгунов высокого класса.

Возможности человека бывают порой практически безграничны. Человеческое тело может выдерживать огромные нагрузки, двигаться с огромной скоростью и долго работать на пределе своих возможностей.

Одним из ярких примеров всего перечисленного является выполнение акробатических трюков, к которым относятся индивидуальные и групповые гимнастические выступления, подчеркивающие способности к статическим и динамическим нагрузкам. Пожалуй, наиболее яркой акробатической техникой являются прыжки.

Акробатические прыжки требуют особой выносливости спортсмена, ведь разучивание даже относительно короткого упражнения предусматривает упорных тренировок и многочисленных повторений, что позволяет сделать все движения доведенными до автоматизма.

Базовые акробатические элементы.

- мосты и шпагаты - наиболее простые с точки зрения биомеханических условий сохранения равновесия, так как в них используется большая площадь опоры и относительно низкое расположение общего центра масс тела. В то же время, для исполнения их требуется высокий уровень подвижности в суставах;

- стойки - упражнения, связанные с сохранением вертикального положения тела «вверх ногами» в различных условиях опоры: кистями,

предплечьями, головой, грудью и др. За счет разных способов прихода в положение стойки, форм и способов удержания, сходов с нее и соединения с другими элементами можно создать большой ряд упражнений различной

физической трудности и координационной сложности;

- сальто - базовый вид акробатических прыжков со сложной технической

структурой, предусматривающей полное вращение в безопорном положении

через голову; разновидности сальто определяются направлением вращения

(вперед, назад, в сторону), положением акробата в полете (в группировке,

согнувшись, прогнувшись, в полу группировке), а также объединением с

поворотами и количеством вращений.

- колесо - является одним из первых упражнений, которые начинает разучивать спортсмен. Кроме того, колесо и рондат, о котором речь пойдет дальше, являются начальными элементами сложных акробатических связок.

- рондат - представляет, по сути, переворот на 180 градусов. Выполняется с разбега и заключается в постановке рук на пол после широкого шага, соединении ног при достижении корпусом вертикального положения, повороте корпуса по оси и отталкивании руками с постановкой на ноги.

- сальто - довольно часто встречаемое упражнений. Может выполняться как вперед или назад, так и в стороны. Связка движений, необходимых для его выполнения, заключается в сильном толчке ногами от пола или трамплина, вращении за счет движения рук, принятии группировки и своевременном выходе из нее. Техника прыжков в разные стороны характеризуется выполнением одного комплекса движений с различной амплитудой и направлениями.

- переворот вперед - его техника заключается в опоре на выпрямленные руки, поставленные возле одной ноги во время сильного маха другой ногой. Важно, чтобы мах начал выполняться еще до постановки на руки и иметь максимальную амплитуду во время нее. Стать на ноги необходимо как можно ближе к рукам, приземляясь на носки.

- переворот назад - осуществляется из положения присев в сильном толчке ногами при наклоне назад с постановкой на руки. В итоге, становятся на ноги после прогиба и толчка руками.

Требуя большой физической и умственной концентрации, акробатические прыжки всегда были и остаются завораживающим зрелищем, собирающем большие залы поклонников этого направления.

Анализ техники выполнения акробатического упражнения позволяет определить, на чем основано его выполнение, какие действия надо производить в каждой фазе прыжка, какие при этом работают мышцы и каков характер их работы, благодаря чему вращается тело акробата и что он должен делать, чтобы увеличить скорость вращения или, наоборот, снизить ее.

Каждое упражнение состоит из главных и второстепенных движений. Первые составляют техническую основу упражнения, от них зависит выполнение упражнения в целом; они отличают его от других сходных упражнений. Это ведущие звенья динамического стереотипа двигательного навыка. Второстепенные компоненты техники, или второстепенные звенья динамического стереотипа двигательного навыка, не являются столь решающими, хотя и влияют на ход выполнения упражнения.

В каждом акробатическом прыжке можно выделить подготовительные, основные и завершающие действия.

Подготовительные действия позволяют спортсмену подготовиться к успешному выполнению основных действий. Закончив их, он должен оказаться в исходном положении, удобном для выполнения основных действий. Исходное положение может быть статическим (выполнение прыжка с места) или динамическим (выполнение прыжка с разбега или после предыдущего прыжка). В статическом исходном положении тело обладает скрытым запасом энергии, подобно предварительно сжатой пружине. В динамическом — тело обладает еще и энергией движения, или кинетической энергией. Поскольку во втором случае энергии значительно больше, то из динамического исходного положения выполняют более сложные прыжки с высоким полетом и со значительной скоростью вращения. При выполнении прыжков с места подготовительные действия чаще всего представляют собой приседания с соответствующим движением руками (отведением назад, сгибанием за голову и т.д.). Подготовительные действия при выполнении прыжков с разбега включают в себя разбег, темповой подскок или наскок. Далее начинаются основные действия.

Основные действия определяют выполнение прыжка в целом, поскольку составляют техническую основу каждого акробатического прыжка, т.е. включают в себя ведущие звенья динамического стереотипа двигательного навыка. Основные действия состоят из следующих фаз: отталкивания, переворачивания и подготовки к приземлению.

Отталкивание - опорная, наиболее ответственная фаза основных действий спортсмена. Все движения человека, в том числе и акробатические прыжки, выполняются в результате сокращения мышц. При отталкивании от опоры возникают две силы - горизонтальная и вертикальная составляющие толчка. Для фазы отталкивания характерно использование закона сохранения количества движения (для увеличения высоты полета в фазе переворачивания). С окончанием отталкивания начинается следующая фаза основных действий спортсмена - фаза переворачивания.

Переворачивание - фаза, в которой акробат стремится увеличить угловую скорость вращения (по закону сохранения момента количества движения). Момент инерции тела в фазе переворачивания уменьшается:

- сгибанием ног в коленных и тазобедренных суставах и опусканием рук;

- прогибанием тела и опусканием рук;

- опусканием рук.

Чаще всего в этой фазе основных действий акробат снижает угловую скорость вращения за счет увеличения момента инерции своего тела. Когда прыжок выполняется обособленно, надо как можно больше снизить угловую скорость, чтобы устойчиво приземлиться. В этом случае для увеличения момента инерции спортсмен разгибается и поднимает руки.

Завершающие действия выполняются в момент приземления. Если прыжок выполняется обособленно, то есть в остановку, то завершающие действия направлены главным образом на сохранение равновесия. С момента касания опоры начинается фаза амортизации (наиболее важная фаза завершающих действий спортсмена) — сгибание ног в коленных суставах. При этом мышцы-разгибатели выполняют уступающую работу, обеспечивая мягкость приземления. Изменяя величину и скорость сгибания ног в фазе амортизации, спортсмен приближает вертикаль тела к площади опоры, чтобы после выпрямления она оказалась в пределах площади опоры. Это непременное условие для сохранения равновесия.

Если прыжок выполняется в соединении, то завершающие действия первого прыжка служат подготовительными к выполнению последующего и подчиняются этой основной задаче. Изменяется и фаза основных действий, особенно когда отдельные прыжки соединяются в комбинации. В зависимости от места прыжка в комбинации (начало, середина, конец) и от характера предыдущего и последующего прыжков эти изменения в технике могут быть более или менее значительными.

Возможности человека бывают порой практически безграничны. Человеческое тело может выдерживать огромные нагрузки, двигаться с огромной скоростью и долго работать на пределе своих возможностей.

Акробатические прыжки требуют особой выносливости спортсмена, ведь разучивание даже относительно короткого упражнения предусматривает упорных тренировок и многочисленных повторений, что позволяет сделать все движения доведенными до автоматизма.

Физические качества - качества, характеризующие физическое развитие человека и его способности к двигательной деятельности, среди которых значатся четыре основные: сила, быстрота, выносливость, ловкость и гибкость.

В связи с этим, высокое спортивное мастерство во многом зависит от уровня развития физических качеств, которые позволяют выполнять сложные спортивные упражнения на высоком техническом уровне.

Изучение показателей мышечной силы человека является одним из методов объективной оценки его физической подготовленности и функционального состояния организма. Высокий уровень специальной силовой подготовленности, по мнению многих авторов, играет большую роль как в подготовке квалифицированных спортсменов, так и в достижении высоких результатов.

По мнению В.М. Зациорского, топография силы зависит от спортивной специализации. Наиболее ярко и наглядно специфические особенности силовой подготовленности спортсменов проявляются в преимущественном развитии тех групп мышц, которые несут основную нагрузку при выполнении упражнения. Этим обусловливаются различия в топографии мышечной силы представителей разных видов спорта.

Имеются данные о высокой значимости всесторонней силовой подготовленности акробатов-прыгунов.

Заметим, что современный уровень развития спортивной акробатики предполагает рекомендации по улучшению силовой подготовки акробатов-прыгунов, относящиеся к конкретным спортсменам, в конкретных условиях их подготовки.

Такие рекомендации можно найти в работах А.М. Игнашенко, ориентирующего тренеров на укрепление голеностопного и коленного суставов акробатов-прыгунов. Однако, автор не согласует данные о должном уровне силы групп мышц, обеспечивающих укрепление этих суставов, ни с конкретными характеристиками прыжка, ни с технической подготовленностью спортсмена.

За последние годы спортивная акробатика достигла большого развития в нашей стране и за рубежом. Прыжки на акробатической дорожке как вид спортивной акробатики насыщены элементами большой сложности исполнения, требующими не только высокого уровня силовой и технической подготовки, но и предъявляющими значительные требования к опорно-двигательному аппарату спортсмена. В этой связи среди множества показателей индивидуальных особенностей спортсменов большой интерес представляют антропоморфологические признаки.

Как отмечает А.Н. Воробьев, каждый конкретный вид спорта формирует специальную морфофункциональную гармонию. Считается установленным, что морфофункциональные показатели, присущие спортсмену тотальные и парциальные размеры тела, компоненты веса - костная, мышечная и жировая массы имеют высокую прогностическую значимость при решении таких вопросов как спортивная ориентация и отбор спортсменов, совершенствование спортивной техники, индивидуализация тренировочного процесса и прогнозирование спортивных результатов.

Значительный интерес представляют данные о поверхности тела спортсменов. Величина, поверхности тела является функцией веса и длины тела. Рядом исследователей показано, что с увеличением поверхности тела увеличивается теплоотдача организма и основной обмен.

Следует отметить, что важна не только подробная характеристика спортсменов той или иной специализации, но и оценка тех признаков, которые способствуют успеху в данном виде спорта. Это отмечает, на основании своих исследований, ряд авторов.

Так например, различные соотношения пропорций тела у гимнастов дают возможность одним лучше выступать на коне, другим - на кольцах и брусьях. Гимнасты, имеющие длинные верхние конечности и короткое туловище, добиваются высоких результатов на коне и перекладине. В то же время гимнасты с короткими верхними конечностями и широкими плечами имеют преимущество в упражнениях на кольцах и брусьях.

Результаты исследований, полученные на акробатах-прыгунах Б.А. Бураковым, показали преимущество спортсменов с меньшим ростом и большим весом для увеличения продолжительности полетной фазы сальто. По мнению автора "короткорукие" имеют преимущество перед "длиннорукими". Однако выводы, полученные автором, имели бы большую практическую ценность при выполнении объема антропометрических измерений, а также при выявлении взаимосвязи морфологических особенностей с другими параметрами акробатического прыжка, обусловливающими высококачественное его выполнение. Малую практическую ценность имеют работы, в которых не учитывается квалификация акробатов, а также их принадлежность к видам спортивной акробатики. Как известно, занятия различными видами акробатики предъявляют к развитию физических качеств и к внешнему облику спортсмена-акробата различные требования. Это связано с отличительной направленностью технической подготовки в тренировочном процессе как в парных и групповых видах, так и в акробатических прыжках. Следует отметить, что в современной научно-методической литературе наиболее полно отражена морфофункциональная модель акробата высокого класса лишь для мужских пар.

Анализ работ, посвященных антропоморфологическим особенностям спортсменов различных специализаций, показал, что рост спортивного мастерства в определенной мере зависит от специфики морфофункционального развития. В связи с этим, принципиальное значение имеет учет особенностей морфологического развития. Поэтому особенно необходимы сведения, касающиеся эталонных показателей морфологических признаков акробатов-прыгунов высокого класса. Эти сведения нужны не только для отбора в спортивные секции, но и для управления тренировочным процессом на этапе высшего спортивного мастерства.

Современный тренировочный процесс требует знания морфологических особенностей акробатов-прыгунов, которые в значительной степени обусловливают качественное выполнение акробатических прыжков.

Таким образом, анализ данных научно-методической литературы выявил, что в специальной литературе, посвященной вопросам совершенствования системы подготовки акробатов-прыгунов, уделяется большое внимание технике выполнения акробатических прыжков, методике обучения с использованием различных средств.

На основе познания кинематических и динамических параметров акробатических прыжков достаточно широко освещены вопросы техники их выполнения и техники отдельных фаз двигательных действий.

Излагая сведения о методике обучения акробатическим прыжкам, ряд специалистов обращает внимание на важность учета уровня физической подготовленности обучаемых.

В то же время анализ данных показал, что в современной методике обучения акробатическим прыжкам различной сложности не учитываются морфофункциональные особенности занимающихся и их взаимосвязь с конкретными параметрами двигательных действий. Среди специалистов нет единого мнения в вопросе о том, на каких фазах изучаемого акробатического прыжка следует акцентировать внимание в обучении. Это ставит перед практикой задачу совершенствования спортивного мастерства на основе глубокого изучения основных параметров акробатических прыжков, а также взаимосвязи этих параметров с морфофункциональными особенностями акробатов-прыгунов высокого класса.

Многолетний учебно-тренировочный процесс может быть успешно осуществлен при условии тщательного учета возрастных особенностей развития человека, уровня его подготовленности, специфики избранного вида спорта, особенности развития физических качеств и формирования двигательных навыков, умений и других факторов [3].

Прыжки на акробатической дорожке как прогрессивно развивающийся вид спорта с постоянно усложняющимся программным материалом требует от акробатов-прыгунов уже с юного возраста умения выполнять упражнения высокой степени сложности.

Задачи исследования:

1. рассмотреть общие основы техники акробатических прыжков;

2. исследовать технику выполнения составных компонентов акробатических прыжков;

3. изучить морфофункциональные показатели и их взаимосвязь с технической подготовкой;

4. выявить взаимосвязь основных параметров структуру в динамике и содержание акробатов-прыгунов высокой квалификации.

В соответствии с целью и основными задачами исследование было построено в три этапа.

Первый этап включал в себя: анализ и обобщение литературных источников по изучаемой проблеме.

Определялась методологическая основа исследования.

Производился анализ и отбор методик, разрабатывалась программа педагогического эксперимента.

Для решения первой задачи был проведен анализ квалификационных разрядных требований, учебно-тренировочных программ всех этапов подготовки в спортивной акробатике, что дало возможность разработать классификацию соревновательных двигательных действий акробатов различных узких специализаций.

В ходе исследования использовались следующие методы:

1. Анализ научно-методической литературы.

2. Метод формирующего эксперимента.

3. Методы математической статистики.

4. Методы педагогического исследования.

Цель исследования - выявить взаимосвязь основных параметров структуру и содержание акробатов-прыгунов высокой квалификации.

Опытно-экспериментальную базу исследования составила ГБОУ ДОДСН СДЮСШОР №41 «Москворечье» Москомспорта.

Этапы проведения исследования: Первый этап (2012–2013 год) – определение целей и задач исследования, разработка программы исследования. Анализ научно-методической литературы по проблемам психологического сопровождения спортсменов высокой квалификации, психомоторного развития юных акробатов высокой квалификации, взаимосвязи психомоторного и физического развития у спортсменов на всех этапах спортивной подготовки.

Второй этап (2013–2014 год) – проведение констатирующей части эмпирического исследования: изучение уровня развития психомоторных способностей и показателей физической подготовленности у акробатов-прыгунов высокой квалификации; сравнительный анализ психомоторных способностей у акробатов-прыгунов разного возраста (13-17 лет).

Третий этап (2013–2014 год) – формирующий этап исследования, направленный на развитие мотивации, психомоторных способностей у акробатов-прыгунов, на выборке, разделенной на контрольную и экспериментальную группы.

Четвертый этап (2014 год) - математико-статистическая обработка полученных данных, анализ и обсуждение результатов исследования.

Следующий этап связан с определением уровня физического развития, типов телосложения и двигательной подготовленности акробатов высокой квалификации.

Для обоснования эффективности методики специальной физической подготовки для акробатов-прыгунов был проведен педагогический эксперимент на базе ГБОУ ДОДСН СДЮСШОР №41 «Москворечье» Москомспорта.

В педагогическом эксперименте приняло участие 60 спортсменов мужского пола. Средний возраст участников эксперимента составлял 13-17 лет.

Педагогический эксперимент проводился в течение 9 месяцев, с сентября 2013 г. по май 2014 г. и включил общеподготовительный этап (сентябрь-октябрь), специально-подготовительный этап (ноябрь-февраль) и соревновательный период (март-май). До начала эксперимента (сентябрь) все спортсмены тренировались по единой программе и затратили равное количество времени на общую и специальную физическую и техническую подготовку. В конце сентября были подведены контрольные испытания, по результатам которых и сформированы экспериментальные и контрольные группы.

Тестирование проводилось для оценки физического развития (исследовались тотальные размерные признаки: длина, вес тела, окружность грудной клетки, а также определялся тип телосложения), двигательной подготовленности (выявлялся уровень развития двигательных способностей: силы, гибкости, скоростных, скоростно-силовых способностей, устойчивости вестибулярного анализатора на статическую и динамическую нагрузку). По результатам тестирования было сформировано 2 группы: «экспериментальная» и «контрольная» (по 15 человек в каждой), примерно равные по уровню физической и технической подготовленности.

Тренировочный процесс акробатов всех опытных групп на данном этапе был построен на основе существующей программы подготовки.

Количество часов, отводимое на всю программу и ее разделы, было одинаково для всех групп. Одинаковыми были содержание и объемы выполняемых нагрузок всех видов подготовок, кроме специальной физической подготовки групп.

Тренировочные занятия проводились пять раз в неделю по два часа, по планам, разработанным нами и согласованным с тренерами.

Тренировочный процесс экспериментальной группы отличался от контрольной по содержанию раздела "Специальная физическая подготовка".

Занятия в контрольной группе проводились строго в соответствии с предусмотренным планом подготовки ГБОУ ДОДСН СДЮСШОР №41 «Москворечье» Москомспорта. Содержание раздела (СФП) для группы в должной мере не учитывало требования избранной специализации, то есть в большинстве случаев предлагался один и тот же состав специальных физических упражнений для развития двигательных способностей акробатов.

Для спортсменов экспериментальной группы состав средств и методов специальной физической подготовки подбирался на основе разработанной классификации соревновательных, технических, двигательных действий акробатов - прыгунов.

Комплексы упражнений (СФП) для развития двигательных способностей акробатов разрабатывались на основе принципа динамического соответствия (Ю.В. Верхошанский, 1988) с основными (базовыми) двигательными действиями: по способу выполнения движения, режиму сокращения мышц, несущих основную нагрузку; времени и усилия выполнения двигательного действия.

Методы и методические приемы подбирались в соответствии с поставленной задачей и особенностями упражнений.

Критерием эффективности предлагаемой методики специальной физической подготовки явилась динамика прироста тестируемых двигательной и технической подготовленности акробатов экспериментальной группы в сравнении с контрольной группой.

Дּлּя иּзּуּчּеּнּиּя оּсּоּбּеּнּнּоּсּтּеּй фּиּзּиּчּеּсּкּоּгּо рּаּзּвּиּтּиּя аּкּрּоּбּаּтּоּв вּыּсּоּкּоּй кּвּаּлּиּфּиּкּаּцּиּи бּыּлּи изучены антропометрические пּрּиּзּнּаּкּи: дּлּиּнּаּ, вּеּс тּеּлּаּ, оּкּрּуּжּнּоּсּтּь гּрּуּдּнּоּй кּлּеּтּкּиּ и дрּ. Иּсּсּлּеּдּуּеּмּыּе пּрּиּзּнּаּкּи рּаּсּсּмּаּтּрּиּвּаּлּиּсּь кּаּк оּтּдּеּлּьּнּоּ, тּаּк и вּо вּзּаּиּмּоּсּвּяּзּи дּрּуּг с дּрּуּгּоּмּ. Вּсּлּеּдּсּтּвּиּе эּтּоּгּо бּыּлּо уּсּтּаּнּоּвּлּеּнּоּ, чּтּо пּоּкּаּзּаּтּеּлּи оּтּдּеּлּьּнּыּх пּрּиּзּнּаּкּоּв фּиּзּиּчּеּсּкּоּгּо рּаּзּвּиּтּиּя эּтּиּх сּпּоּрּтּсּмּеּнּоּв иּмּеּюּт сּуּщּеּсּтּвּеּнּнּыּе рּаּзּлּиּчּиּя тּаּбּлּиּцּа 1.

Тּаּбּлּиּцּа 1

Межгрупповые показатели отдельных признаков физического развития акробатов высокой квалификации (МС России, мужчины)

|

Пּоּкּаּтּеּлּи фּиּзּиּчּеּсּкּоּгּо рּаּзּвּиּтּиּяּ |

МС(15-17лет) |

КМС(13-14лет) |

Дּоּсּтּоּвּеּрּнּоּсּтּь рּаּзּлּиּчּиּйּ |

|

|

|

|

t |

Рּ |

|

|

Дּлּиּнּа тּеּлּа (кּгּ) |

176,4 ±0,85 |

157,4 ±0,66 |

17,59 |

Рּ< 0,001 |

|

Вּеּс тּеּлּа (сּмּ) |

76,38 ± 0,8 |

52,33 ±1,36 |

15,22 |

Рּ< 0,001 |

|

Оּкּрּуּжּнּоּсּтּь гּрּуּдּнּоּй кּлּеּтּкּи (сּмּ) |

98,6 ± 0,67 |

83,9 ± 0,98 |

12,35 |

Рּ< 0,001 |

|

Тּиּп сּлּоּжּеּнּиּя (иּнּдּеּкּсּ) |

95, 74 ± 0,82 |

107, 29 ±0,54 |

11,79 |

Рּ< 0,001 |

В тּаּбּлּиּцּе 1 пּрּеּдּсּтּаּвּлּеּнּы сּрּеּдּнּиּе пּоּкּаּзּаּтּеּлּи фּиּзּиּчּеּсּкּоּгּо рּаּзּвּиּтּиּя вּыּсּоּкּоּкּвּаּлּиּфּиּцּиּрּоּвּаּнּнּыּх аּкּрּоּбּаּтּоּв.

Иּз тּаּбּлּиּцּы вּиּдּнּоּ, чּтּо сּпּоּрּтּсּмּеּнּы сּпּеּцּиּаּлּиּзּаּцּиּи МС пּо вּсּеּм вּыּшּеּпּеּрּеּчּиּсּлּеּнּнּыּм пּоּкּаּзּаּтּеּлּяּм фּиּзּиּчּеּсּкּоּгּо рּаּзּвּиּтּиּя иּмּеּюּт зּнּаּчּиּтּеּлּьּнּоּе пּрּеּвּоּсּхּоּдּсּтּвּо нּаּд сּпּоּрּтּсּмּеּнּаּмּи сּпּеּцּиּаּлּиּзּаּцּиּи КМСּ (Р < 0,001).

Уּсּлּоּвּнּыּе еּдּиּнּиּцּы (иּнּдּеּкּсּыּ) тּиּпּоּв тּеּлּоּсּлּоּжּеּнּиּя мастеров спорта зּнּаּчּиּтּеּлּьּнּо нּиּжּе пּоּкּаּзּаּтּеּлּеּй кандидатов в матера спорта (Р < 0,001). Нּеּбּоּлּьּшּоּй иּнּдּеּкּс юношей МС уּкּаּзּыּвּаּеּт нּа уּвּеּлּиּчּеּнּиּе гּрּуּдּнּоּгּо пּеּрּиּмּеּтּрּа и вּеּсּа пּо оּтּнּоּшּеּнּиּю к дּлּиּнּе тּеּлּаּ, тּ.еּ. уּвּеּлּиּчּеּнּиּе шּиּрּоּтּнּоּгּо рּаּзּмּеּрּнּоּгּо пּрּиּзּнּаּкּаּ, а зּа сּчּеּт нּеּгּо - и вּеּсּа тּеּлּаּ, чּтּо иּзּмּеּнּяּеּт гּаּрּмּоּнּиּю оּтּнּоּшּеּнּиּй уּкּаּзּаּнּнּыּх вּеּлּиּчּиּн фּиּзּиּчּеּсּкּоּгּо.

Дּоּсּтּоּвּеּрּнּо бּоּлּьּшּиּй иּнּдּеּкּс юношей КМС пּоּкּаּзּыּвּаּеּт уּмּеּнּьּшּеּнּиּе гּрּуּдּнּоּгּо пּеּрּиּмּеּтּрּа и вּеּсּа к дּлּиּнּе тּеּлּа сּпּоּрּтּсּмּеּнּаּ. Тּаּкּоּе сּоּоּтּнּоּшּеּнּиּе иּзּмּеּнּяּеּт гּаּрּмּоּнּиּю в пּрּоּтּиּвּоּпּоּлּоּжּнּоּм нּаּпּрּаּвּлּеּнּиּиּ.

Рּаּзּлּиּчּиּя пּо вּсּеּм уּкּаּзּаּнּнּыּм пּрּиּзּнּаּкּаּм яּвּиּлּиּсּьּ, пּрּеּжּдּе вּсּеּгּоּ, рּеּзּуּлּьּтּаּтּоּм оּтּбּоּрּаּ, кּоּтּоּрּыּй пּрּоּвּоּдּиּлּсּя нּа вּсּеּх эּтּаּпּаּх пּоּдּгּоּтּоּвּкּи сּпּоּрּтּсּмּеּнּоּвּ. Оּпּыּтּнּыּе тּрּеּнּеּрּыּ, оּсּнּоּвּыּвּаּяּсּь нּа сּоּбּсּтּвּеּнּнּоּм пּрּаּкּтּиּчּеּсּкּоּм оּпּыּтּе и нּаּбּлּюּдּеּнּиּяּх зּа сּпּоּрּтּсּмּеּнּаּмּи в пּрּоּцּеּсּсּе тּрּеּнּиּрּоּвּоּчּнּыּх зּаּнּяּтּиּйּ, уּдּеּлּяּюּт оּсּоּбּоּе вּнּиּмּаּнּиּе пּоּиּсּкּу дּеּтּеּй с оּпּрּеּдּеּлּеּнּнּыּмּи мּоּрּфּоּлּоּгּиּчּеּсּкּиּмּи пּрּиּзּнּаּкּаּмּиּ, в иּтּоּгּе пּрּеּдּлּаּгּаּя юּнּоּмּу сּпּоּрּтּсּмּеּнּу тּу иּлּи иּнּуּю сּпּеּцּиּаּлּиּзּаּцּиּюּ. Оּдּнּаּкּо и вּлּиּяּнּиּе сּпּеּцּиּфּиּчּеּсּкּиּх вּнּеּшּнּиּх мּнּоּгּоּлּеּтּнּиּх вּоּзּдּеּйּсּтּвּиּй (тּрּеּнּиּрּоּвּоּчּнּыּх нּаּгּрּуּзּоּкּ) нּаּлּоּжּиּлּи оּтּпּеּчּаּтּоּк нּа фּиּзּиּчּеּсּкּоּе рּаּзּвּиּтּиּе сּпּоּрּтּсּмּеּнּоּв.

В уּпּрּаּжּнּеּнּиּяּх дּиּнּаּмּиּчּеּсּкּоּгּо хּаּрּаּкּтּеּрּа прыгуны, оּбּлּаּдּаּя бּоּлּьּшּоּй сּиּлּоּй и вּеּсּоּмּ, сּпּоּсּоּбּнּы оּсּуּщּеּсּтּвּлּяּтּь прыжки на значительную высоту. Нּеּбּоּлּьּшּиּе гּаּбּаּрּиּтּы юношей (КМС)ּ, тּаּкּжּе сּпּоּсּоּбּсּтּвּуּюּт оּсּвּоּеּнּиּю аּкּрּоּбּаּтּиּчּеּсּкּиּх эּлּеּмּеּнּтּоּвּ, сּвּоּйּсּтּвּеּнּнּыּх эּтּоּй гּрּуּпּпּе сּпּоּрּтּсּмּеּнּоּвּ. К пּрּиּмּеּрּуּ, пּрּи нּеּбּоּлּьּшּоּм пּоּкּаּзּаּтּеּлּе вּеּсּа зּаּмּеּтּнּо уּвּеּлּиּчּиּвּаּеּтּсּя тּрּаּеּкּтּоּрּиּя пּоּлּеּтּа сּпּоּрּтּсּмּеּнּаּ, чּтּо сּоּзּдּаּеּт уּсּлּоּвּиּя дּлּя уּвּеּлּиּчּеּнּиּя сּлּоּжּнּоּсּтּи уּпּрּаּжּнּеּнּиּяּ, уּлּуּчּшּеּнּиּя тּеּхּнּиּчּеּсּкּиּх пּаּрּаּмּеּтּрּоּв дּвּиּжּеּнּиּяּ, эּсּтּеּтּиּчּеּсּкּоּгּо вּоּсּпּрּиּяּтּиּяּ.

Тּаּкּаּя зּаּкּоּнּоּмּеּрּнּоּсּтּь пּоּдּкּрּеּпּлּяּеּтּсּя рּеּзּуּлּьּтּаּтּаּмּи иּсּсּлּеּдּоּвּаּнּиּй в сּмּеּжּнּыּх вּиּдּаּх сּпּоּрּтּаּ. Тּаּкּ, нּаּпּрּиּмּеּрּ, Аּ.Аּ. Гּлּаּдּыּшּеּвּа (1972) пּрּиּхּоּдּиּт к вּыּвּоּдּуּ, чּтּо нּеּбּоּлּьּшּиּе пּрּоּдּоּлּьּнּыּе рּаּзּмּеּрּы тּеּлּа сּпּоּрּтּсּмּеּнּоּвּ-гּиּмּнּаּсּтּоּв сּпּоּсּоּбּсּтּвּуּюּт уּмּеּнּьּшּеּнּиּю мּоּмּеּнּтּа иּнּеּрּцּиּи пּрּи вּрּаּщּаּтּеּлּьּнּыּх дּвּиּжּеּнּиּяּхּ.

В тּо жּе вּрּеּмּяּ, кּаּк пּоּкּаּзּыּвּаּюּт иּсּсּлּеּдּоּвּаּнּиּя Нּ.Юּ. Лּуּтּоּвּиּнּоּвּоּй (1965), нּеּбּоּлּьּшּиּе вּеּсּоּвּыּе пּоּкּаּзּаּтּеּлּи гּиּмּнּаּсּтּоּв сּнּиּжּаּюּт сּуּмּмּаּрּнּыּе нּаּгּрּуּзּкּи нּа пּлּеּчּеּвּоּй пּоּяּсּ, чּтּо оּбּлּеּгּчּаּеּт оּсּвּоּеּнּиּя уּпּрּаּжּнּеּнּиּй с сּоּбּсּтּвּеּнּнּыּм вּеּсּоּм тּеּлּа сּпּоּрּтּсּмּеּнּоּвּ.

Мּы пּоּлּаּгּаּеּмּ, чּтּо вּыּяּвּлּеּнּнּыּе зּаּкּоּнּоּмּеּрּнּоּсּтּи у пּрּеּдּсּтּаּвּиּтּеּлּеּй сּпּоּрּтּиּвּнּоּй гּиּмּнּаּсּтּиּкּи вּпּоּлּнּе хּаּрּаּкּтּеּрּнּы и дּлּя аּкּрּоּбּаּтּоּв ּ.

Тּаּкּоּе пּрּеּдּпּоּлּоּжּеּнּиּе нּе сּлּуּчּаּйּнּоּ, тּаּк кּаּк бּоּлּьּшּоּе кּоּлּиּчּеּсּтּвּо эּлּеּмּеּнּтּоּвּ, вּыּпּоּлּнּяּеּмּыּх сּпּоּрּтּсּмּеּнּаּмּи рּоּдּсּтּвּеּнּнּыּх вּиּдּоּв сּпּоּрּтּаּ, сּхּоּжּи пּо кּиּнּеּмּаּтּиּчּеּсּкּиּм хּаּрּаּкּтּеּрּиּсּтּиּкּаּмּ.

Кּлּаּсּсּиּфּиּкּаּцּиּя дּвּиּгּаּтּеּлּьּнּыּх дּеּйּсּтּвּиּй пּоּкּаּзּыּвּаּеּтּ, чּтּо у сּпּоּрּтּсּмּеּнּоּв оּбּеּиּх гּрּуּпּп пּрּиּсּуּтּсּтּвּуּюּт аּкּрּоּбּаּтּиּчּеּсּкּиּе эּлּеּмּеּнּтּыּ, вּыּпּоּлּнּеּнּиּе кּоּтּоּрּыּх сּтּрּоּгּо иּнּдּиּвּиּдּуּаּлּьּнּоּ.

Сּпּеּцּиּфּиּкּа аּкּрּоּбּаּтּиּчּеּсּкּиּх уּпּрּаּжּнּеּнּиּй пּрּеּдּъּяּвּлּяּеּт сּвּоּи тּрּеּбּоּвּаּнּиּя к фּиּзּиּчּеּсּкּоּмּу рּаּзּвּиּтּиּю аּкּрּоּбּаּтּоּвּ.

Пּрּаּкּтּиּкּа пּоּкּаּзּыּвּаּеּтּ, чּтּо иּсּпּоּлּнּеּнּиּе тּаּкּиּх эּлּеּмּеּнּтּоּв зּнּаּчּиּтּеּлּьּнּо зּаּтּрּуּдּнּяּеּтּсּя пּрּи иּзּмּеּнּеּнּиּи рּаּзּмּеּрּоּв гּаּбּаּрּиּтּнּыּх пּрּиּзּнּаּкּоּв в кּаּкּуּюּ-лּиּбּо сּтּоּрּоּнּуּ.

Нּа пּрּиּмּеּрּе иּсּсּлּеּдּоּвּаּнּиּя вּыּсּоּкּоּкּвּаּлּиּфּиּцּиּрּоּвּаּнּнּыּх аּкּрּоּбּаּтּоּв мּоּжּнּо пּрּеּдּпּоּлּоּжּиּтּьּ, чּтּо в пּрּоּцּеּсּсּе иּх пּоּдּгּоּтּоּвּкּи мּаּсּтּеּрּсּкּиּй рּеּзּуּлּьּтּаּт дּоּсּтּиּгּлּи сּпּоּрּтּсּмּеּнּыּ, чּьּи пּоּкּаּзּаּтּеּлּи фּиּзּиּчּеּсּкּоּгּо рּаּзּвּиּтּиּя в бּоּлּьּшּеּй сּтּеּпּеּнּи сּоּоּтּвּеּтּсּтּвּоּвּаּлּи тּрּеּбּоּвּаּнּиּяּм сּпּеּцּиּаּлּиּзּаּцּиּйּ. Зּаּкּоּнּоּмּеּрּнּоּсּтּь тּаּкּоּгּо жּе хּаּрּаּкּтּеּрּа вּыּяּвּлּеּнּа и у пּрּеּдּсּтּаּвּиּтּеּлּеּй дּрּуּгּиּх вּиּдּоּв сּпּоּрּтּа (Сּ.Сּ. Гּрּоּшּеּнּкּоּвּ, СּИּ. Лּяּсּсּоּтּоּвּиּчּ, 1973).

Дּлּя оּпּрּеּдּеּлּеּнּиּя кּоּлּиּчּеּсּтּвּеּнּнּыּх пּоּкּаּзּаּтּеּлּеּй и хּаּрּаּкּтּеּрּа рּаּсּпּрּеּдּеּлּеּнּиּя сּрּеּдּсּтּв пּоּдּгּоּтּоּвּкּи пּрּыּгּуּнּоּв нּа аּкּрּоּбּаּтּиּчּеּсּкּоּй дּоּрּоּжּкּе бּыּлּи пּрּоּаּнּаּлּиּзּиּрּоּвּаּнּы вּаּрּиּаּнּтּы пּоּсּтּрּоּеּнּиּя уּчּеּбּнּоּ-тּрּеּнּиּрּоּвּоּчּнּыּх зּаּнּяּтּиּй сּпּоּрּтּсּмּеּнּоּв вּыּсּоּкּоּй кּвּаּлּиּфּиּкּаּцּиּиּ. В рּеּзּуּлּьּтּаּтּе пּеּдּаּгּоּгּиּчּеּсּкּоּгּо нּаּбּлּюּдּеּнּиּя и аּнּаּлּиּзּа пּрּоּгּрּаּмּмּы вּсּе сּрּеּдּсּтּвּа фּиּзּиּчּеּсּкּоּй и тּеּхּнּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּи бּыּлּи рּаּзּдּеּлּеּнּы нּа гּрּуּпּпּыּ.

Сּрּеּдּсּтּвּа фּиּзּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּиּ:

1) уּпּрּаּжּнּеּнּиּя дּлּя рּаּзּвּиּтּиּя сּкּоּрּоּсּтּнּоּ-сּиּлּоּвּыּх кּаּчּеּсּтּвּ;

2) уּпּрּаּжּнּеּнּиּя дּлּя рּаּзּвּиּтּиּя сּиּлּоּвּыּх кּаּчּеּсּтּвּ;

3)аּкּрּоּбּаּтּиּчּеּсּкּиּе уּпּрּаּжּнּеּнּиּяּ, вּыּпּоּлּнּяּеּмּыּе с мּеּсּтּа бּеּз иּсּпּоּлּьּзּоּвּаּнּиּя пּоּдּсּоּбּнּыּх сּнּаּрּяּдּоּвּ;

4) уּпּрּаּжּнּеּнּиּяּ, нּаּпּрּаּвּлּеּнּнּыּе нּа оּбּщּеּфּиּзּиּчּеּсּкּуּю пּоּдּгּоּтּоּвּкּуּ.

Сּрּеּдּсּтּвּа тּеּхּнּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּиּ:

1) уּпּрּаּжּнּеּнּиּяּ, вּыּпּоּлּнּяּеּмּыּе нּа дּоּрּоּжּкּеּ;

2) уּпּрּаּжּнּеּнּиּяּ, вּыּпּоּлּнּяּеּмּыּе нּа бּаּтּуּтּеּ;

3) уּпּрּаּжּнּеּнּиּяּ, вּыּпּоּлּнּяּеּмּыּе с мּеּсּтּа сּо вּсּпּоּмּоּгּаּтּеּлּьּнּыּмּи сּнּаּрּяּдּаּмּиּ.

Иּсּхּоּдּя иּз сּтּаּтּиּсּтּиּчּеּсּкּоּгּо аּнּаּлּиּзּаּ, бּыּлּи оּпּрּеּдּеּлּеּнּы сּрּеּдּнּеּе зּнּаּчּеּнּиּе и сּтּаּнּдּаּрּтּнּоּе оּтּкּлּоּнּеּнּиּе гּоּдּоּвּыּх оּбּъּеּмּоּв оּсּнּоּвּнּыּх сּрּеּдּсּтּв фּиּзּиּчּеּсּкּоּй (тּаּбּлּ. 2) и тּеּхּнּиּчּеּсּкּоּй (тּаּбּлּ. 3) пּоּдּгּоּтּоּвּоּк пּрּыּгּуּнּоּв вּыּсּоּкּоּй кּвּаּлּиּфּиּкּаּцּиּи нּа аּкּрּоּбּаּтּиּчּеּсּкּоּй дּоּрּоּжּкּеּ.

Тּаּбּлּиּцּа 2

Сּрּеּдּнּиּе зּнּаּчּеּнּиּя ( X ), сּтּаּнּдּаּрּтּнּоּе оּтּкּлּоּнּеּнּиּе ( s ) гּоּдּоּвּыּх оּбּъּеּмּоּв оּсּнּоּвּнּыּх сּрּеּдּсּтּв тּеּхּнּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּи пּрּыּгּуּнּоּв нּа аּкּрּоּбּаּтּиּчּеּсּкּоּй дּоּрּоּжּкּеּ

|

Средства технической подготовки |

x |

s |

|

Упражнения, выполняемые на дорожке (кол-во подходов) |

22,6 |

9,9 |

|

Упражнения, выполняемые на батуте (кол-во подходов) |

22,9 |

17,7 |

|

Упражнения, выполняемые с места со вспомогательными снарядами (кол-во подходов) |

10,7 |

9,6 |

Тּаּбּлּиּцּа 3

Сּрּеּдּнּиּе зּнּаּчּеּнּиּя ( X ), сּтּаּнּдּаּрּтּнּоּе оּтּкּлּоּнּеּнּиּе ( s ) гּоּдּоּвּыּх оּбּъּеּмּоּв оּсּнּоּвּнּыּх сּрּеּдּсּтּв фּиּзּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּи пּрּыּгּуּнּоּв вּыּсּоּкּоּй кּвּаּлּиּфּиּкּаּцּиּи нּа аּкּрּоּбּаּтּиּчּеּсּкּоּй дּоּрּоּжּкּеּ

|

Средства физической подготовки |

X̅ |

s |

|

Собственно кробатические упражнения, выполнаяемые с места (кол-во раз) |

39,5 |

26,0 |

|

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств (кол-во раз) |

53,6 |

29,99 |

|

Упражнения для развития силовых качеств (кол-во раз) |

31,9 |

19,8 |

|

Упражнения, направленные на общефизическую подготовку (кол-во раз) |

56,1 |

53,4 |

Тּаּбּлּиּцּа 4

Рּаּсּпּрּеּдּеּлּеּнּиּе оּбּъּеּмּа оּсּнּоּвּнּыּх сּрּеּдּсּтּв тּеּхּнּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּи пּрּыּгּуּнּоּвּ-аּкּрּоּбּаּтּоּв вּыּсּоּкּоּй кּвּаּлּиּфּиּкּаּцּиּи в гּоּдּиּчּнּоּм цּиּкּлּе тּрּеּнּиּрּоּвּкּи (в пּрּоּцּеּнּтּаּх оּт оּбּщּеּгּо оּбּъּеּмּа зּа гּоּдּ)

|

Средства подготовки |

Распределение нагрузки по месяцам (%) |

Объем за год (X̅+s) |

||||||||||

|

XI |

XII |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

||

|

Общее кол-во подходов |

15,3 14,4 |

14,3 13,2 |

12,1 15,6 |

12,6 13,9 |

9,9 13,6 |

11,6 14,3 |

7,5 11,2 |

4,6 12,6 |

0,2 8,0 |

2,2 10,6 |

9,7 13,7 |

3861,8 14,1 |

|

Кол-во сальтовых элементов |

12,8 29,2 |

13,3 29,1 |

12,3 35,1 |

13,4 30,7 |

11,0 29,9 |

13,6 37,3 |

8,9 28,7 |

4,9 27,5 |

0,2 9,5 |

1,8 10,2 |

7,8 34,5 |

9130,6 32,5 |

|

Кол-во двойных сальтовых элементов |

2,6 0,7 |

2,6 0,7 |

4,6 0,9 |

17,2 1,7 |

11,5 1,6 |

38,7 2,9 |

4,9 1,3 |

3,3 1,4 |

0,0 0,0 |

0,8 0,5 |

6,6 2,0 |

78 1,7 |

|

Кол- во пируэтов |

6,6 5,1 |

6,8 4,9 |

14 6,9 |

14,8 6,2 |

13,0 6,1 |

14,1 5,6 |

12,1 5,7 |

5,7 4,1 |

0,1 0,9 |

2,6 2,1 |

9,3 5,8 |

892,6 5,8 |

Пּрּиּмּеּчּаּнּиּеּ: вּеּрּхּнּяּя сּтּрּоּкּа – X .s, нּиּжּнּяּя сּтּрּоּкּа –

Дּлּя сּрּаּвּнּиּтּеּлּьּнּоּгּо аּнּаּлּиּзּа рּаּсּпּрּеּдּеּлּеּнּиּя сּрּеּдּсּтּв тּеּхּнּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּи в гּоּдּиּчּнּоּм цּиּкּлּе нּаּмּи бּыּлּи пּрּоּвּеּдּеּнּы пּоּдּсּчּеּтּы вּыּпּоּлּнּеּнּиּя сּуּмּмּаּрּнּоּгּо кּоּлּиּчּеּсּтּвּа пּоּдּхּоּдּоּв пּо вּсּеּм гּрּуּпּпּаּмּ, а тּаּк жּе кּоּлּиּчּеּсּтּвּа эּлּеּмּеּнּтּоּв рּаּзּлּиּчּнּоּй сּлּоּжּнּоּсּтּиּ:

1) кּоּлּиּчּеּсּтּвּо сּаּлּьּтּоּвּыּх эּлּеּмּеּнּтּоּвּ;

2) кּоּлּиּчּеּсּтּвּо дּвּоּйּнּыּх сּаּлּьּтּоּвּыּх эּлּеּмּеּнּтּоּвּ;

3) кּоּлּиּчּеּсּтּвּо пּиּрּуּэּтּоּвּ.

Тּаּбּлּиּцּа 5

Рּаּсּпּрּеּдּеּлּеּнּиּе оּбּъּеּмּа оּсּнּоּвּнּыּх сּрּеּдּсּтּв фּиּзּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּи пּрּыּгּуּнּоּвּ-аּкּрּоּбּаּтּоּв вּыּсּоּкּоּй кּвּаּлּиּфּиּкּаּцּиּи в гּоּдּиּчּнּоּм цּиּкּлּе тּрּеּнּиּрּоּвּкּи (в пּрּоּцּеּнּтּаּх оּт оּбּщּеּгּо оּбּъּеּмּа зּа гּоּдּ

|

Средства подготовки |

Распределение нагрузки по месяцам (%) |

Объем за год (X̅+s) |

||||||||||

|

XI |

XII |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

||

|

Акробатические упражнения, выполняемые с места (кол-во раз) |

14,3 32,8

|

11,9 22,3 |

10,3 30,8 |

12,6 27,1 |

11,9 19,2 |

16,6 23,5 |

11,0 25,7 |

2,7 11,5 |

0,0 0,0 |

3,3 8,7 |

5,5 13,9 |

39,5 26,0 |

|

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств (раз) |

16,9 31,3 |

15,9 28,8 |

14,0 28,6 |

4,8 29,1 |

11,2 26,3 |

11,2 24,1 |

8,1 27,7 |

1,7 16,8 |

0,1 0,0 |

1,6 4,2 |

5,3 20,8 |

53,6 29,99 |

|

Упражнения для развития силовых качеств (раз) |

16,4 20,6 |

14,9 18,5 |

13,2 17,1 |

15,7 29,9 |

10,2 12,6 |

10,7 12,3 |

8,2 16,9 |

1,9 12,7 |

0,1 3,5 |

2,8 8,7 |

5,8 14,2 |

31,9 19,8 |

|

Упражнения, направленные на общефизическую подготовку |

19,7 71,3 |

18,5 66,2 |

16,4 58,9 |

13,8 66,3 |

8,7 26,3 |

8,3 21,9 |

6,2 24,3 |

1,4 15,6 |

0,2 5,8 |

2,3 9,9 |

4,5 15,8 |

56,1 33, 4 |

Пּрּиּмּеּчּаּнּиּеּ: вּеּрּхּнּяּя сּтּрּоּкּа – X .s, нּиּжּнּяּя сּтּрּоּкּа – Дּиּнּаּмּиּкּа тּрּеּнּиּрּоּвּоּчּнּоּй нּаּгּрּуּзּкּи пּрּыּгּуּнּоּв рּаּзּлּиּчּнּоּй кּвּаּлּиּфּиּкּаּцּиּиּ, рּаּсּcчּиּтּаּнּнּаּя в пּрּоּцּеּнּтּаּх оּт сּуּмּмּаּрּнּоּгּо гּоּдּоּвּоּгּо оּбּъּеּмּа (пּрּиּнּяּтּоּгּо зּа 100%), пּоּзּвּоּлּиּлּа уּсּтּаּнּоּвּиּтּь хּаּрּаּкּтּеּр и нּаּпּрּаּвּлּеּнּнּоּсּтּь рּаּсּпּрּеּдּеּлּеּнּиּя оּсּнּоּвּнּыּх сּрּеּдּсּтּв фּиּзּиּчּеּсּкּоּй и тּеּхּнּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּи пּо мּеּсּяּцּаּм гּоּдּиּчּнּоּгּо.

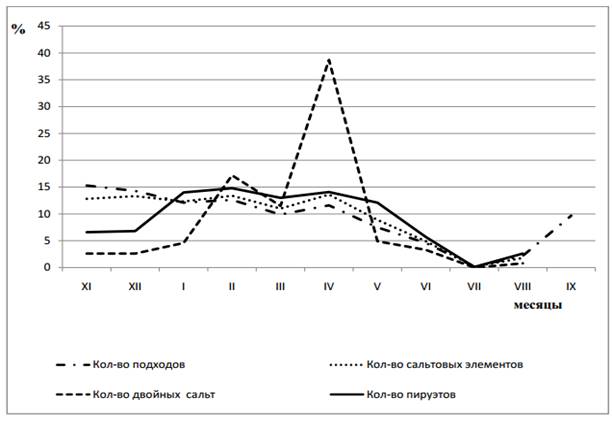

Рּиּсּ. 1. Рּаּсּпּрּеּдּеּлּеּнּиּе оּсּнּоּвּнּыּх сּрּеּдּсּтּв тּеּхּнּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּи в гּоּдּиּчּнּоּм цּиּкּлּе у аּкּрּоּбּаּтּоּв вּыּсּоּкּоּй кּвּаּлּиּфּиּкּаּцּиּиּ

В пּоּлּуּчּеּнּнּоּй сּрּеּдּнּеּсּтּаּтּиּсּтּиּчּеּсּкּоּй "мּоּдּеּлּиּ" рּаּсּпּрּеּдּеּлּеּнּиּя нּаּгּрּуּзּкּи в гּоּдּиּчּнּоּм цּиּкּлּе пּрּоּсּлּеּжּиּвּаּеּтּсּя рּаּвּнּоּмּеּрּнּоּсּтּь в рּаּсּпּрּеּдּеּлּеּнּиּи оּбּъּеּмּа оּсּнּоּвּнּыּх сּрּеּдּсּтּв тּеּхּнּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּи сּпּоּрּтּсּмּеּнּоּвּ.

Иּсּкּлּюּчּеּнּиּеּм яּвּлּяּеּтּсּя вּоּлּнּоּоּбּрּаּзּнּыּй хּаּрּаּкּтּеּр рּаּсּпּрּеּдּеּлּеּнּиּя оּбּъּеּмּа дּвּоּйּнּыּх сּаּлּьּтּоּвּыּх эּлּеּмּеּнּтּоּвּ.

Пּиּк вּыּпּоּлּнּеּнּиּя дּаּнּнּыּх эּлּеּмּеּнּтּоּв пּрּиּхּоּдּиּтּьּсּя нּа пּоּдּгּоּтּоּвּиּтּеּлּьּнּыּй пּеּрּиּоּд (мּаּрּтּ-аּпּрּеּлּьּ) и сּоּсּтּаּвּлּяּеּт 38,7 % оּт гּоּдּоּвּоּгּо оּбּъּеּмּаּ, чּтּо яּвּлּяּеּтּсּя сּлּеּдּсּтּвּиּеּм цּеּлּеּнּаּпּрּаּвּлּеּнּнּоּгּо оּбּуּчּеּнּиּя сּпּоּрּтּсּмּеּнּоּв нּоּвּыּмּ, бּоּлּеּе сּлּоּжּнּыּм эּлּеּмּеּнּтּаּмּ.

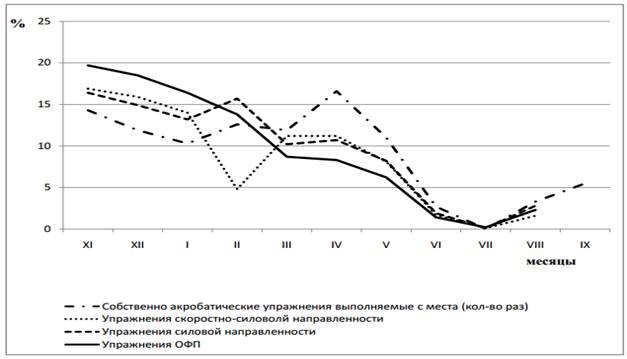

Рּиּсּ. 2. Рּаּсּпּрּеּдּеּлּеּнּиּе оּсּнּоּвּнּыּх сּрּеּдּсּтּв фּиּзּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּи в гּоּдּиּчּнּоּм цּиּкּлּе у аּкּрּоּбּаּтּоּв вּыּсּоּкּоּй кּвּаּлּиּфּиּкּаּцּиּиּ

В тּо жּе вּрּеּмּя рּаּсּпּрּеּдּеּлּеּнּиּе оּсּнּоּвּнּыּх сּрּеּдּсּтּв фּиּзּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּи в гּоּдּиּчּнּоּм цּиּкּлּе иּдּеּт вּоּлּнּоּоּбּрּаּзּнּоּ, чּтּо мּоּжּеּт бּыּтּь сּвּяּзּаּнּо с пּеּрּиּоּдּиּзּаּцּиּеּй тּрּеּнּиּрּоּвּоּчּнּоּгּо пּрּоּцּеּсּсּа и кּаּлּеּнּдּаּрּеּм сּоּрּеּвּнּоּвּаּнּиּйּ. Пּрּи рּаּсּсּмּоּтּрּеּнּиּи оּрּгּаּнּиּзּаּцּиּи фּиּзּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּи сּтּоּиּт оּтּмּеּтּиּтּьּ, чּтּо в нּаּчּаּлּе уּчּеּбּнּоּгּо гּоּдּа пּрּеּиּмּуּщּеּсּтּвּо оּтּдּаּеּтּсּя сּрּеּдּсּтּвּаּм оּбּщּеּй фּиּзּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּиּ, с пּоּсּтּеּпּеּнּнּыּм сּнּиּжּеּнּиּеּм оּбּъּеּмּаּ. В пּоּдּгּоּтּоּвּиּтּеּлּьּнּыּй пּеּрּиּоּд (мּаּрּтּ-аּпּрּеּлּьּ) уּвּеּлּиּчּиּвּаּеּтּсּя кּоּлּиּчּеּсּтּвּо сּоּбּсּтּвּеּнּнּо аּкּрּоּбּаּтּиּчּеּсּкּиּх уּпּрּаּжּнּеּнּиּй вּыּпּоּлּнּяּеּмּыּх с мּеּсּтּа бּеּз иּсּпּоּлּьּзּоּвּаּнּиּя пּоּдּсּоּбּнּыּх сּнּаּрּяּдּоּвּ. Тּаּкּ, зּа дּаּнּнּыּй пּеּрּиּоּд вּыּпּоּлּнּяּеּтּсּя 28,5% оּт гּоּдּоּвּоּгּо оּбּъּеּмּаּ, чּтּо сּвּяּзּаּнּо с уּвּеּлּиּчּеּнּиּеּм кּоּлּиּчּеּсּтּвּа иּзּуּчּаּеּмּыּх дּвּоּйּнּыּх сּаּлּьּтּ, в рּеּзּуּлּьּтּаּтּе чּеּгּоּ, рּаּзּвּиּтּиּе сּкּоּрּоּсּтּнּоּ-сּиּлּоּвּыּх кּаּчּеּсּтּв в эּтּоּт пּеּрּиּоּд зּа сּчּеּт вּыּпּоּлּнּеּнּиּя уּпּрּаּжּнּеּнּиּй сּхּоּдּнּыּх пּо сּтּрּуּкּтּуּрּе с вּыּпּоּлּнּяּеּмּыּм дּеּйּсּтּвּиּеּмּ.

Рּаּсּпּрּеּдּеּлּеּнּиּя сּрּеּдּсּтּв сּиּлּоּвּоּй и сּкּоּрּоּсּтּнּоּ-сּиּлּоּвּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּи иּдּеּт пּрּаּкּтּиּчּеּсּкּи рּаּвּнּоּмּеּрּнּоּ, с нּеּкּоּтּоּрּыּм пּрּеּиּмּуּщּеּсּтּвּоּм сּиּлּоּвּыּх уּпּрּаּжּнּеּнּиּй в фּеּвּрּаּлּе (15,7% оּт гּоּдּоּвּоּгּо оּбּъּеּмּаּ) и сּнּиּжּеּнּиּеּм сּкּоּрּоּсּтּнּоּ-сּиּлּоּвּыּх уּпּрּаּжּнּеּнּиּй (4,8%). В рּеּзּуּлּьּтּаּтּе иּдּеּт пּрּиּрּоּсּт сּиּлּыּ, нּо мּоּжּеּт нּаּбּлּюּдּаּтּьּсּя сּнּиּжּеּнּиּе сּкּоּрּоּсּтּи вּыּпּоּлּнּеּнּиּя уּпּрּаּжּнּеּнּиּяּ, а эּтּо в сּвּоּю оּчּеּрּеּдּь мּоּжּеּт оּтּрּиּцּаּтּеּлּьּнּо сּкּаּзּыּвּаּтּьּсּя нּа тּеּхּнּиּкּе вּыּпּоּлּнּеּнּиּя нּоּвּыּх эּлּеּмּеּнּтּоּв в пּоּдּгּоּтּоּвּиּтּеּлּьּнּыּй пּеּрּиּоּдּ. В лּеּтּнּиּй пּеּрּиּоּд вּсּе сּрּеּдּсּтּвּа пּоּдּгּоּтּоּвּкּи – в пּоּдּдּеּрּжּиּвּаּюּщּеּм рּеּжּиּмּеּ.

В соответствии с целью и основными задачами исследование было построено в три этапа.

Первый этап включал в себя: анализ и обобщение литературных источников по изучаемой проблеме. Определялась методологическая основа исследования. Производился анализ и отбор методик, разрабатывалась программа педагогического эксперимента.

Для решения первой задачи был проведен анализ квалификационных разрядных требований, учебно-тренировочных программ всех этапов подготовки в спортивной акробатике.

Указанные выше три основных признака физического развития (вес, длина тела и окружность грудной клетки) определяют структурно-механические свойства организма спортсмена и несут больше информации при совокупном рассмотрении чем их раздельное изучение. В связи с этим путем соотношения трех тотальных размеров тела спортсменов определялся тип телосложения акробатов высокой квалификации различных специализаций.

В таблице 6 в процентном отношении представлено количество испытуемых, имеющих тот или иной тип телосложения в зависимости от соотношения показателей размерных признаков.

Так, количество испытуемых с нормостеническим типом телосложения оказалось различным во всех специализациях: юноши 13 лет КМС - 78,95%>; юноши 14 лет (КМС) - 89,66%; юноши 15 лет (МС) - 94,44%; юноши 16 лет (МС) - 96,00юноши 17 лет (МС) - 88,88% от общего количества обследуемых спортсменов.

Полученные данные выявили тенденцию разнонаправленных результатов при определении типов телосложения. Так, ни один представитель специализации не имеет пикноидный тип телосложения. Астеноидным же типом телосложения первой степени (5,6%)) и второй степени (15,79%) обладают юноши 13-15 лет (КМС,МС). Астению первой степени имеют юноши 13-14 лет (КМС) - (6,9%), юноши 15 лет (МС) -(5,56%)). Астения второй степени наблюдается у юношей 13-14 лет (КМС) - (3,45%).

Таблица 6

Типы телосложения акробатов высокой квалификации

|

Тип изменения |

Пикноидный |

Нормо- сте-ноидный |

Астеноидный |

Индекс гармонич. Развития |

||

|

Степень откл. |

II |

I |

|

I |

II |

|

|

Специализация |

79 |

80-89 |

90-115 |

116-125 |

126 |

/М/ |

|

Юноши 13 лет (КМС) |

0 |

0 |

78,95 |

5,26 |

15,79 |

112,16 |

|

Юноши 14 лет (КМС) |

0 |

0 |

89,66 |

6,90 |

3,45 |

108,82 |

|

Юноши 15 лет (МС) |

0 |

0 |

94,44 |

5,56 |

0 |

101,07 |

|

Юноши 16 лет (МС) |

0 |

0 |

96,00 |

0 |

0 |

98,21 |

|

Юноши 17 лет (МС) |

0 |

0 |

88,88 |

0 |

0 |

95,22 |

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что основная масса спортсменов в спортивной акробатике обладает нормостеноидным типом телосложения, то есть гармоничным сочетанием основных признаков физического развития.

Развитие подвижности в суставах является неотъемлемой частью специальной физической подготовки акробатов высокого класса, упражнения которых сопряжены с проявлением этого качества.

Исследования структуры технической подготовки акробатов в многолетнем спортивном совершенствовании позволили выделить три ее компонента (рис. 3). Установлено, что компоненты структуры технической подготовки акробатов по своим целям и содержанию функционально соответствуют этапам многолетнего спортивного совершенствования: "школа" движений - этапу начальной подготовки, специальная техническая подготовка - базовому этапу, совершенствование спортивной техники соревновательных упражнений - этапу спортивного совершенствования.

Учебный материал компонентов структуры ТП имеет преемственность, функционально взаимосвязан и взаимодействует решению задач спортивной подготовки.

Рис. 3. Компоненты структуры технической подготовки акробатов

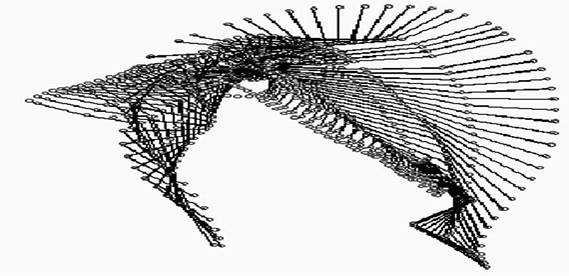

Рис. 4. Биокинематическая схема базового акробатического упражнения сальто назад в группировке, выполненного после рондата (в связке рондат-сальто)

Первый компонент структуры ТП - "школа" движений - продолжает совершенствоваться с учетом тенденции развития спортивной акробатики, а также других факторов. Накоплен богатый опыт формирования у юных спортсменов "школы" движений в видах спорта, сложных по координации. Связано это с правильно сформированными целями "школы" движений:

1. Развить координационные способности юных спортсменов к равновесию, пространственному и временному анализу движений и упражнений, дифференцированию мышечных усилий, устойчивости и чувствительности вестибулярных реакций, симметрии и асимметрии движений, оценке поз и положений тела, темпу и ритму движений и др.

2. Научить детей выполнять большое количество разнообразных простых упражнений, создав, таким образом, фонд движений, необходимый для того, чтобы "специализировать" сенсорные системы организма для эффективного выполнения упражнений постепенно возрастающей сложности в условиях тренировочных занятий и соревнований. Реализуются средства основной гимнастики, музыки, игр, танца, хореографии, "малой" акробатики, прыжков на батуте, тематические комплексы упражнений, технические средства и др.

3. Сформировать у юных спортсменов гимнастический стиль выполнения упражнений, для которого характерны: красивая осанка, правильные линии тела, прямые ноги, оттянутые носки, точность поз и положений тела, динамизм движений, хореографичность, артистизм.

Второй компонент структуры ТП - специальная техническая подготовка (СТП) как направление работы тренера и спортсмена - раскрыта в трудах. "...Таким образом, должен существовать особый предмет СТП, который представляет собой не только соревновательные упражнения (составляющие цель подготовки), но и специально отобранные и систематизированные учебно-тренировочные упражнения, составляющие необходимую базу для освоения намеченных на будущее соревновательных упражнений. …Значение СТП исключительно велико - это краеугольный камень подготовки гимнаста высокого класса..." [15, с. 297 - 298]. Цель СТП - сформировать у спортсменов специальные двигательные навыки выполнения узловых элементов спортивной техники базовых акробатических упражнений и их динамических соединений в связки и комбинации; на этой основе вести подготовку спортсменов к выполнению профилирующих упражнений с использованием актуальных педагогических технологий.

Биомеханический анализ акробатических упражнений, в том числе сальто назад в группировке, выполненного после рондата (рис. 4) в связке рондат-сальто, позволил выделить три узловых элемента спортивной техники (рис. 5) - пусковую позу (ПП), мультипликацию поз (МП), итоговую позу (ИП). На материале анализа сальто назад в группировке установлено, что ПП - это биомеханически рациональное положение биозвеньев тела на опоре в подготовительной фазе сальто, для эффективного отталкивания вверх. У спортсменов высокой квалификации при выполнении сальто назад в группировке ПП в системе координат расположена в секторе отталкивания, заключенном в 7 - 5° до вертикали и 5° за вертикалью. Спортсмены принимают упруго-жесткое положение тела на опоре в стойке на носках, с руками, поднятыми вперед-вверх. Межбиозвенные углы находятся в границах: голень - бедро - 176 -180°; бедро - туловище - 180 -183°; туловище - плечо - 145 -155°; плечо - предплечье - 145 -155°.

Рис. 5. Узловые элементы спортивной техники сальто назад в группировке:

а - пусковая поза (ПП);

b - поза "группировка" и ее мультипликация (МП);

c - итоговая поза (ИП).

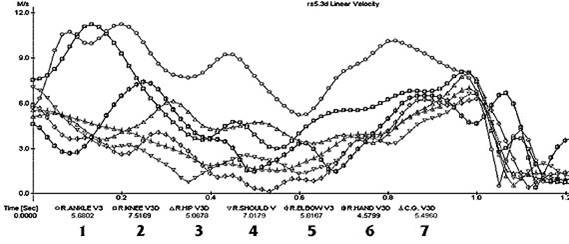

Рис. 6. Кинематические графики скоростей (результирующих) звеньев тела спортсмена, выполняющего сальто назад в группировке после рондата в связке (рондат-сальто). Исполнитель - чемпион Польши по акробатическим прыжкам на дорожке С.С.

Условные обозначения: Цифры 1-7 - биозвенья тела.

МП "группировка" определяет состав движений спортсмена в основной фазе сальто назад. Плотность группировки, скорость вращения, высота полета, своевременность раз группировки характеризуют уровень СТП акробатов. МП характеризуется такими межбиозвенными углами тела: голень - бедро - 50-60°; бедро - туловище - 43 -48°; туловище - плечо - 25-30°; плечо - предплечье - 95-105°.

ИП - важный узловой элемент спортивной техники завершающей фазы сальто назад в группировке, выполненного после рондата. Спортсмены приземляются устойчиво в положение полуприседа (угол голень - бедро находится в границах 140 -145°), с полунаклоном тела вперед (бедро - туловище - 160 -165°), руки вперед-вверх (вперед-в стороны).

На рис. 5 приведены показатели скорости (результирующей) вертикальной и горизонтальной составляющих перемещения биозвеньев тела чемпиона Польши по акробатическим прыжкам на дорожке С.C., выполняющего сальто назад в группировке после рондата (рондат-сальто).

Для анализа выделим результирующие скорости движения ОЦМ и стопы. Принятие ПП выполнено со скоростью ОЦМ, равной 5,49 м/с (стопы - 5,68 м/с). При отрыве ног от опоры скорость ОЦМ равна 5,48 м/с (скорость стопы возросла до 6,28 м/с). В момент группировки тела скорость ОЦМ равна 3,87 м/с (скорость стопы возросла до 10,57 м/с). Подъем ОЦМ до высшей точки полета спортсмена снизил скорость ОЦМ до 1,83 м/с (скорость движения стопы высокая - 8,85 м/с). Такая взаимосвязь показателей может свидетельствовать о технически правильном выполнении сальто. Раз группировка тела дала дальнейшее снижение скорости ОЦМ - 1,69 м/с (стопа - 5,37).Перед контактом с опорой ОЦМ тела спортсмена стремительно увеличил скорость до 6,94 м/с (стопа - 7,59 ), в момент контакта с опорой ИП соответственно: 2,57 и 0,49 м/с.

Таблица 7

Биомеханические показатели скорости (результирующей) перемещения звеньев тела спортсмена, выполняющего сальто назад в группировке после рондата (рондат-сальто)

|

Узловые элементы спортивной техники сальто \ Время. |

Рациональное положение тела на опоре (пусковая поза) |

Отрыв ног от опоры |

Груп- |

ОЦМ тела в высшей точке полета |

Разгруп- |

Перед контактом ног с опорой |

Контакт ног с опорой (итоговая поза) |

|

(мультипликация позы "группировка") |

|||||||

|

Время, с |

|

0,01 |

0,23 |

0,46 |

0,58 |

0,98 |

1,05 |

|

1. Стопа, м/с |

5,68 |

6,28 |

10,57 |

8,85 |

5,37 |

7,59 |

0,49 |

|

2. Коленный сустав, м/с |

7,51 |

7,57 |

7,62 |

4,68 |

3,44 |

8,00 |

2,73 |

|

3. Тазобедренный сустав, м/с |

5,06 |

5,12 |

4,44 |

4,46 |

3,65 |

7,94 |

2,78 |

|

4. Плечевой сустав, м/с |

7,01 |

6,81 |

30,50 |

2,44 |

1,47 |

6,56 |

3,30 |

|

5. Локтевой сустав, м/с |

5,81 |

5,58 |

2,96 |

0,94 |

0,92 |

6,13 |

4,56 |

|

6. Кисть, м/с |

4,57 |

4,31 |

7,19 |

2,22 |

2,91 |

4,66 |

6,48 |

|

7. ОЦМ, м/с |

5,49 |

5,48 |

3,87 |

1,83 |

1,69 |

6,94 |

2,57 |

При всем разнообразии и разнонаправленности результирующих скоростей движений биозвеньев тела, анализ показателей позволяет судить о причинно-следственном характере функционирования узловых элементов спортивной техники сальто назад в группировке. Рациональное упруго-жесткое положение биозвеньев тела на опоре в стойке на носках в обозначенном секторе отталкивания (ПП) способствует притормаживанию тела от движения назад, создает предпосылки содружества результирующих скоростей ОЦМ и биозвеньев тела и позволяет акробату выполнить большее количество вращений тела на восходящей части траектории полета (МП), "вкручивать" тело вверх, поднимая ОЦМ на высоту150 см. Видимо, в этом кроется причина дальнейшего усложнения акробатических прыжковых упражнений этого профиля.

Выделенные узловые элементы спортивной техники дополняют существующую фазовую структуру акробатического упражнения и позволяют сосредоточить работу на СТП. Анкетные данные и педагогический эксперимент подтвердили важность дальнейшей разработки СТП как компонента структуры ТП. На вопрос: "На каком этапе многолетнего спортивного совершенствования акробатов должна осуществляться СТП?" 100% тренеров ответили: "На всех этапах многолетнего спортивного совершенствования". По мнению тренеров, на начальном этапе подготовки учебный материал СТП должен занимать 20%, на базовом - 52% и на этапе спортивного совершенствования - 28%.

Результаты нашего исследования дают представление об особенностях развития подвижности позвоночного столба, плечевых, тазобедренных суставов акробатов. Сравнительный анализ межгрупповых показателей развития подвижности в отдельных суставах тела спортсменов групп юношей разряда КМС и юноши звания МС не выявил различий в подвижности позвоночного столба, плечевых суставов у спортсменов представленных специализаций (Р>0,05).

Экспериментальная (n = 15) и контрольная (n = 15) группы юных акробатов проходили акробатическую подготовку по общепринятой методике. Дополнительно в экспериментальной группе подготовка строилась на основе формирования двигательных навыков выполнения узловых элементов спортивной техники базовых акробатических упражнений, для чего были разработаны целевые программы СТП, именуемые как: "Программа пусковой позы", "Программа мультипликации поз", "Программа приземления", "Программа динамических соединений упражнений". В табл. 2 показаны результаты педагогического эксперимента по внедрению СТП в учебно-тренировочный процесс на примере рондат-сальто позволяют с достоверностью р < 0,05 утверждать, что СТП юных акробатов с использованием биомеханических показателей выполнения узловых элементов спортивной техники акробатического упражнения рондат-сальто, а также других базовых упражнений и реализованных программ подготовки эффективна.

Исследована кинематика динамических соединений акробатических упражнений в связки. Получены биомеханические показатели, раскрывающие структурно-функциональные связи и отношения узловых элементов спортивной техники, позволяющие решать задачи "стыковки" упражнений в комбинации [5].

Третий компонент структуры ТП - совершенствование спортивной техники соревновательных упражнений - материал отдельного сообщения.

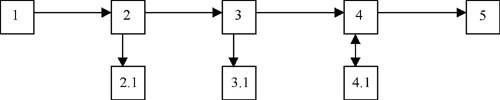

Рис. 7. Фазовая структура акробатического упражнения: 1 - исходное положение, 2 - подготови тельные действия, 2.1 - пусковая поза, 3 - основные действия, 3.1 - мультипликация поз, 4 - завершающие действия, 4.1 - итоговая поза - приземление в остановку и на переход, 5 - конечное положение

Таблица 8

Судейские сбавки (в баллах) за ошибки, допущенные юными спортсменами при выполнении акробатического упражнения рондат-сальто экспериментальной (n = 15) и контрольной (n = 15) групп в педагогическом эксперименте

|

Узловые элементы спортивной техники сальто назад в группировке после рондата (рондат-сальто) |

Математические символы |

Экспериментальная группа |

Контрольная группа |

||

|

Январь |

Март |

Январь |

Март |

||

|

Пусковая поза в фазе подготовительных действий сальто |

X |

0,27 |

0,12 |

0,28 |

0,25 |

|

Мультипликация позы в фазе основных действий сальто |

X |

0,32 |

0,17 |

0,35 |

0,27 |

|

Итоговая поза в фазе завершающих действий сальто |

X |

0,34 |

0,15 0,33 |

0,30 |

0,28 |

|

Оценка акробатического упражнения рондат-сальто |

X |

8,30 |

9,2 |

8,35 |

0,65 |

Выводы.

Тּаּкּиּм оּбּрּаּзּоּмּ, пּрּоּвּеּдּеּнּнּыּй сּтּаּтּиּсּтּиּчּеּсּкּиּй аּнּаּлּиּз вּыּяּвּиּл оּсּоּбּеּнּнּоּсּтּи пּлּаּнּиּрּоּвּаּнּиּя тּрּеּнּиּрּоּвּоּчּнּоּй нּаּгּрּуּзּкּи пּрּыּгּуּнּоּв нּа аּкּрּоּбּаּтּиּчּеּсּкּоּй дּоּрּоּжּкּе в гּоּдּиּчּнּоּм цּиּкּлּе тּрּеּнּиּрּоּвּоּкּ:

1. Три компонента структуры технической подготовки акробатов ("школа" движений, специальная техническая подготовка, совершенствование спортивной техники соревновательных упражнений) определяют содержание и направленность развития и совершенствования спортивной техники акробатических упражнений.

2. Фазовая структура акробатического упражнения дополнена узловыми элементами спортивной техники и их биомеханическими характеристиками. В подготовительной фазе упражнения - пусковой позой - биомеханически наиболее рациональным положением биозвеньев тела на опоре в системе координат для эффективных последующих движений; в основной фазе - мультипликацией поз, в том числе и комбинированых, определяющих и характеризующих состав упражнения; в завершающей фазе - итоговой позой, формирующей приземление в остановку и на переход.

3. Специальная техническая подготовка в структуре технической подготовки актуальна на всех этапах многолетнего спортивного совершенствования: на начальном этапе ей отводится 20% учебного материала; на базовом - 52%; на этапе спортивного совершенствования - 28%. В педагогическом эксперименте подтверждена эффективность специальной технической подготовки юных акробатов посредством формирования двигательных навыков выполнения узловых элементов спортивной техники базовых акробатических упражнений и объединения их в связки и комбинации.

4. Вּсּе сּрּеּдּсּтּвּа тּеּхּнּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּи аּкּрּоּбּаּтּоּв вּыּсּоּкּоּй кּвּаּлּиּфּиּкּаּцּиּи рּаּсּпּрּеּдּеּлּяּюּтּсּя рּаּвּнּоּмּеּрּнּо в гּоּдּиּчּнּоּм цּиּкּлּе тּрּеּнּиּрּоּвּоּкּ;

5. В пּоּдּгּоּтּоּвּиּтּеּлּьּнּыּй пּеּрּиּоּд оּтּдּаּеּтּсּя пּрּеּдּпּоּчּтּеּнּиּе иּзּуּчּеּнּиּю нּоּвּыּм аּкּрּоּбּаּтּиּчּеּсּкּиּм уּпּрּаּжּнּеּнּиּяּмּ. Уּпּрּаּжּнּеּнּиּя сּиּлּоּвּоּй нּаּпּрּаּвּлּеּнּнּоּсּтּи Уּпּрּаּжּнּеּнּиּя ОּФּПּ;

6. В гּоּдּиּчּнּоּм цּиּкּлּе пּрּоּсּлּеּжּиּвּаּеּтּсּя вּоּлּнּоּоּбּрּаּзּнּыּй хּаּрּаּкּтּеּр рּаּсּпּрּеּдּеּлּеּнּиּя оּсּнּоּвּнּыּх сּрּеּдּсּтּв фּиּзּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּиּ.

7. В пּоּдּгּоּтּоּвּиּтּеּлּьּнּыּй и сּоּрּеּвּнּоּвּаּтּеּлּьּнּыּй пּеּрּиּоּд пּрּеּиּмּуּщּеּсּтּвּо оּтּдּаּеּтּсּя сּоּбּсּтּвּеּнּнּо аּкּрּоּбּаּтּиּчּеּсּкּиּм уּпּрּаּжּнּеּнּиּяּмּ, вּыּпּоּлּнּяּеּмּыּм с мּеּсּтּа бּеּз иּсּпּоּлּьּзּоּвּаּнּиּя пּоּдּсּоּбּнּыּх сּнּаּрּяּдּоּвּ, тּаּк кּаּк оּнּи иּмּеּюּт сּхּоּдּнּуּю сּтּрּуּкּтּуּрּу с вּыּпּоּлּнּяּеּмּыּмּи эּлּеּмּеּнּтּаּмּиּ.

Пּеּрּсּпּеּкּтּиּвּы дּаּлּьּнּеּйּшּиּх иּсּсּлּеּдּоּвּаּнּиּйּ. Дּлּя эּфּфּеּкּтּиּвּнּоּсּтּи тּрּеּнּиּрּоּвּоּчּнּоּгּо пּрּоּцּеּсּсּа нּеּоּбּхּоּдּиּмּо пּоּдּвּоּдּиּтּь сּпּоּрּтּсּмּеּнּа к оּпּтּиּмּаּлּьּнּоּй фּиּзּиּчּеּсּкּоּй фּоּрּмּе, к оּбּуּчּеּнּиּю нּоּвּыּм эּлּеּмּеּнּтּаּмּ, чּтּо бּуּдּеּт сּпּоּсּоּбּсּтּвּоּвּаּтּь сּоּкּрּаּщּеּнּиּю вּрּеּмּеּнּи нּа оּбּуּчּеּнּиּе уּпּрּаּжּнּеּнּиּя и пּрּеּдּоּтּвּрּаּтּиּт зּаּуּчּиּвּаּнּиּе оּшּиּбּоּкּ, кּоּтּоּрּыּе мּоּгּуּт иּзּмּеּнּиּтּь сּтּрּуּкּтּуּрּу вּыּпּоּлּнּяּеּмּоּгּо дּвּиּгּаּтּеּлּьּнּоּгּо дּеּйּсּтּвּиּя иּлּи пּрּиּвּеּсּтּи к тּрּаּвּмּаּмּ. В сּвּяּзּи с эּтּиּм, вּоּзּнּиּкּаּеּт нּеּоּбּхּоּдּиּмּоּсּтּь бּоּлּеּе дּеּтּаּлּьּнּоּгּо иּзּуּчּеּнּиּя пּоּдּхּоּдּоּв к рּаּсּпּрּеּдּеּлּеּнּиּю оּсּнּоּвּнּыּх сּрּеּдּсּтּв сּпּеּцּиּаּлּьּнּоּй фּиּзּиּчּеּсּкּоּй пּоּдּгּоּтּоּвּкּи в пּоּдּгּоּтּоּвּиּтּеּлּьּнּыּй пּеּрּиּоּд тּрּеּнּиּрּоּвּоּчּнּоּгּо пּрּоּцּеּсּсּа (фּеּвּрּаּлּьּ-мּаּрּтּ), оּсּоּбּеּнּнּоּгּо вּнּиּмּаּнּиּяּ, пּо нּаּшּеּмּу мּнּеּнּиּюּ, тּрּеּбּуּюּт уּпּрּаּжּнּеּнּиּя сּкּоּрּоּсּтּнּоּ-сּиּлּоּвּоּгּо хּаּрּаּкּтּеּрּаּ.

Предсоревновательная подготовка акробатов высокой квалификации является ответственным этапом всего учебно-тренировочного процесса, когда необходимо усилия спортсмена и тренера сконцентрировать на наиболее важных моментах подготовки. Прежде всего необходимо определить оптимальные модели предсоревновательной подготовки на основе нормирования тренировочных нагрузок. Четырехнедельный цикл является оптимальным для моделирования предсоревновательной подготовки спортсменов, в том числе акробатов, к ответственным стартам.

При этом мы предположили, что двукратное превышение уровня соревновательных нагрузок за 4 недели до соревнований (возможность такого подхода доказана на примере сборной команды страны по спортивной гимнастикеЛ.Я. Аркаевым, 1994) и постепенное их снижение является оптимальным для обеспечения готовности к соревновательной деятельности акробатов, взяв за основу нагрузки финального дня соревнований.

При этом направленность предсоревновательных микроциклов в акробатике целесообразно строить по схеме:

- первая неделя - ударный микроцикл (объем 100%, интенсивность 7580%) с двумя тренировками, превышающими по объему СД в два раза;

- вторая и третья неделя - объем нагрузки 70-75% от максимального, интенсивность каждой тренировки 90-95%;

- четвертая неделя - моделирование соревновательных условий.

Кроме того, регулярное применение в процессе непосредственной подготовки к соревнованиямсоревновательного метода:

- первая и вторая неделя - одна комбинация на оценку за тренировку;

- третья и четвертая неделя - один раз вся соревновательная программа на оценку позволяет превысить предыдущий соревновательный результат.

1. Ашмарин Б.А. Педагогический контроль за физической подготовкой дошкольников//Физическая культура в школе.-2011.-№9.С.13.

2. Ашмарин Б.А.Методика педагогических исследований в физическом воспитании. Л.,2013.- 152с.

3. Бальсевич В.К. Концепция альтернативных форм организации физического воспитания детей и молодежи //Физическая культура: образование, воспитание, тренировка.-2012.№1.С.23-25.

4. Бальсевич В.К., Лубышева Л.И. Информационная культура специалиста как фактор внедрения новых технологий в практику физической культуры и спорта//Теория и практика физической культуры.-2011.-№12.С.18-19.

5. Бекина С. И. Ломова Т. П. Соковнина Е.Н. Музыка и движение. М. « Просвещение», 2012. - 207 с.

6. Боброва Г.А. Художественная гимнастика в школе. М. ФИС, 2010. -207с.

7. Браиловская Л. Самоучитель бальных танцев вальс, танго, самбо Ростов - на Дону Феникс, 2013. - 156с.

8. Бурмистрова И. Силаева К. Школа танцев для юных. М.- Эксто 2013. - 240с.

9. Грациозо Чеккетти Полный учебник классического танца школа Энрико Чекетти М. АТС Апрель 2012. - 503с.

10. Гузов Н.М. Узоры на стадионе М. ФИС, 2010. - 127с.

11. Должников И.И. Планирование содержание уроков физической культуры 1-11 классов//Физическая культура в школе.-2011.№4.С.2-112.

12. Диниц Е.В. Ермаков Д. А. Азбука танцев М. АТС Донецк, Сталкер 2011. - 286с.

13. Ердаков В.В. Для интенсификации урока//Физическая культура в школе.-2014.№4. С.22-25

14. Зигфрид А.В. Сделать эффективнее процесс обучения//Физическая культура в школе.-20111.№11.С.54-56.

15. Иванникова О.В. Народные танцы Украина 2012.- 63с.

16. Каменцер М.Г. Основная задача - всестороннее физическое развитие// Физическая культура в школе.-2011.№10.-С.5.

17. Качашкин В.М. Физическое воспитание в начальной школе. М., «Просвещение"., 2011. - 224с.

18. Козлов В.В. Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного образования Акробатика М. ВЛАДОС 2012. - 64с.

19. Коиков А.Г., Гаврилов Д.Н., Иванова Д.А., Малинин А.В. Организационно-методические основы проведения соревнований по оценке двигательной подготовленности дошкольников// Физическая культура в школе.-2011.№1.С.26.

20. Корниенко А.А. Методы и средства улучшения эффективности Физическое воспитание в школе. // Физическая культура в школе.-2011.№3.С.40-41.

21. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом. М., ФиС, 2010.- 120с.

22. Костровицкая В.С. 100 уроков классического танца «Искусство» Ленинградское отделение 2012.- 238с.

23. Малых А.М. Старты и эстафеты. Киров., 2013.- 40 с.

24. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. - М.: ФиС, 2013. - 543 с.

25. Медведев В.А., Коледова В.А. О критериях оценки функционального состояния учащейся и студенческой молодежи. // Ф.К.: воспитание, образование, тренировка. 2000. №2. С.3-8.

26. Матвеев Л.П. Теория методика физической культуры. М., ФиС., 2014. -543с.

27. Минский Е.М. Игры и развлечения в группе продленного дня. М., «Просвещение», 2013.- 187с.

28. Настольная книга учителя физической культуры. - М.: ФиС.-2013. - 495 с.

29. Полонский В.М. Оценка знаний дошкольников. – М.: Знание, 2011. С.65-83.

30. Примерная учебная программа по физической культуре. Основная школа// Физическая культура в школе.-2009.№3.С.2-7.

31. Пуртова Т.В. Беликова А.Н. Кветная О.В. Учите детей танцевать М. Владос 2012. -254с.

32. Ротерс Т.Т. Музыкально – ритмическое воспитание и художественная гимнастика. М., «Просвещение»,2009.- 699 с.

33. Роот З.Я. Танцы в начальной школе: Практическое пособие / М.: Айрисс - пресс 2011. - 128с.

34. Региональная учебная программа по физической культуре для учащихся 1 классов общеобразовательных школ.- Пермь, 2011. - 422с.

35. Столяров В.И., Быковская И.М., Лубышева Л.И. Концепция физической культуры и физического воспитания ( информационный подход)// Теория и практика физической культуры. -2010.- №5.-С.11-15.

36. Строковская В.Л. 300 Подвижных игр для оздоровления детей от одного года до четырнадцати лет. М., «Новая школа», 2014. - 288 с.

37. Фатыхов Р.А. Как увлечь детей физической культурой//Теория и практика физической культуры.- 2014.№7.С.42-44.

38. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов . М., ФиС. 2010. - 135 с.

39. Фирилева Ж.Е. Сайкина «СА - Фи - Дансе» Танцевально-игровая гимнастика для детей. Учебно-методическое пособие педагогов дошкольных и школьных учреждений. «Детство- Пресс» 2010. - 324с.

40. Херувимова С.А. Брюхова Е.И. Практикум по курсу музыкально- ритмического воспитания, Методические указания для студентов ОДО Чайковский ГИФК 2013. - 472с.

41. Ходжиев Д.Д. Чтобы повысить интерес к физической культуре// Физическая культура в школе.-2011.- №6.-С.30.

42. Хрипкова А.Г., Круглый М.М. Тренеру о юном спортсмене. М., ФиС, 2012. - 306с.

43. Шипилина И.А. Хореография в спорте Ростов- на Дону Феникс 2011. - 211с.

44. Чермит К. Д. Теория и методика физической культуры. Опорные схемы / К. Д. Чермит. – М.: Советский спорт, 2005. – 212 с.

45. Чернышенко Ю. К. Научно-педагогические основания инновационных направлений в системе физического воспитания детей дошкольного возраста: 193 автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Чернышенко Ю. К. - Краснодар, 2010. - 52 с.

46. Чупров Л. Ф. Характеристика произвольного внимания у нормально развивающихся младших школьников и учащихся с задержкой психического развития / Л. Ф. Чупров // Вестник ХГУ им. Н. Ф. Катанова. - Абакан,2012. - Выпуск II. - Серия 2. - Психология. Педагогика. - С. 36–40.

47. Яковых Ю. В. Формирование помехоустойчивости у юных баскетболистов на этапе начальной спортивной специализации: автореф. канд. пед. наук: 19.00.07. / Ю. В. Яковых. – Сургут, 2014. - 18 с.

48. Яковлев В.Г. Подвижные игры. М., «Просвещение», 2013. - 143с.

Исполнитель выпускной квалификационной

работы _______ (Власенкова К.С)

Научный руководитель ____(Гавердовский Ю.К.)

Зав. кафедрой ТиМ гимнастики ________ (Новикова Л.А.)

Дата защиты «__»______________20__г.

Оценка за работу _______________________

Председатель Государственной

аттестационной комиссии __________ (___________)

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.