Павлов Александр Константинович, -

генеральный

директор МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС»

(Российская Федерация, г. Москва – г. Санкт-Петербург –

г. Петрозаводск - г. Мурманск), -

доктор педагогических наук, профессор,

член-корреспондент, академик МАНЭБ,

Лауреат

премии им. М.В. Ломоносова

Заслуженный деятель науки РФ

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

(ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КУРС ДЛЯ СТУДЕНТОВ)

Введение

В системе отечественных и зарубежных юридических дисциплин вопросам теории государства и права уделяется значительное внимание. И это не случайно, ибо от уровня развития теории государства и права, от эффективности использования её методологического и научного потенциала во многом зависит уровень развития юридических дисциплин.

По мере развития общества фундаментальные знания о государстве и праве претерпевают определенные изменения. Наряду с эволюцией имеющихся фундаментальных знаний о государстве и праве непрерывно идет процесс накопления новых знаний. А это вызывает необходимость в глубоком и всестороннем осмыслении происходящих изменений в области теоретических знаний о государстве и праве.

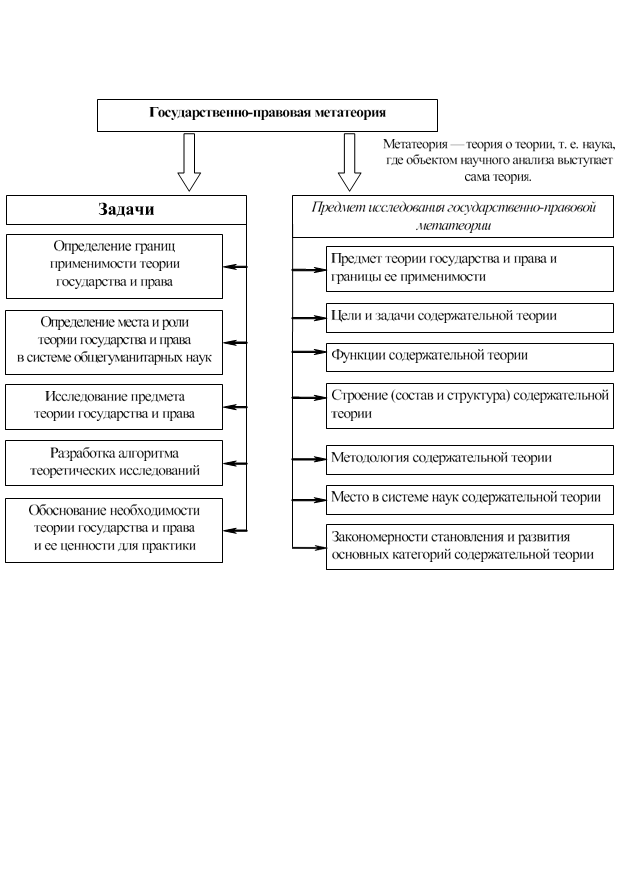

Учебно-познавательная проблемно-модульная дисциплина «Проблемы теории государства и права» предлагается для изучения студентам выпускных курсов ввиду сложности, многоаспектности, а нередко противоречивости государственно-правовых явлений с целью систематизации знаний будущих юристов. Метатеоретический уровень изучения государственно-правовых явлений позволяет познать их более глубоко, со стороны содержательной теории.

Предлагаемый проблемно-модульный учебно-познавательный курс не претендует на охват всей дисциплины теории государства и права. В нём внимание акцентируется лишь на некоторых наиболее важных и сложных в теоретическом и методологическом плане темах. Особое внимание занимают проблемы «переходного государства и права», проблемы развития государства и права современной России.

Методические рекомендации по изучению курса

Данный проблемно-модульный учебно-познавательный курс предназначен для изучения в системе педагогической технологии проблемно-модульного обучения и нацеливает студента на самостоятельную работу и развитие своих интеллектуальных способностей, вооружает его необходимыми методами и средствами для этого.

Проблемно-модульная форма изложения учебного материала предполагает выделение в курсе основных смысловых блоков, усвоение проблем которых позволит студенту более глубоко изучить основные аспекты государственно-правовых явлений. Организация учебного процесса на основе технологии проблемно-модульного обучения даёт студенту возможность поэтапно осваивать теоретические знания о государстве и праве с промежуточным закреплением изученного материала.

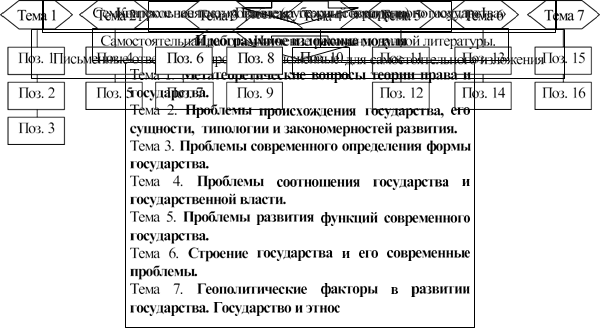

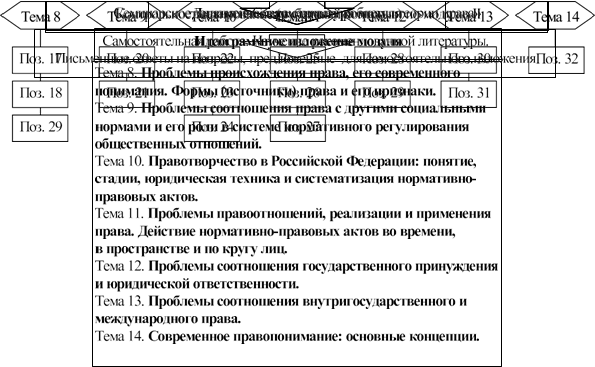

В учебных целях курс «Проблемы теории государства и права» разбит на три модуля.

В модуле I рассматриваются проблемы теории современного государства, в модуле II – современные проблемы теории права, в модуле III анализируются проблемы соотношения гражданского общества и правового государства.

Проблемно-модульному изложению учебного материала предшествуют учебная программа и тематические планы для различных форм обучения. Изучение проблем курса, отражённых в программе, должно быть основано на анализе научной, учебной, методической и справочно-энциклопедической литературы. Список рекомендованной литературы подобран таким образом, чтобы в нём нашли отражение основные проблемы государственно-правового знания. Студент, изучающий рекомендованные источники, должен вникнуть в их содержание, сопоставить различные подходы к рассмотрению тех или иных проблем, прийти к собственному выводу, чётко сформулировать и изложить свою позицию, отвечая на предложенные вопросы.

Все модули построены динамично и стереотипно. Каждому модулю предпослана дидактическая структура, включающая тематику лекций, семинарских занятий и порядок идеограммного изложения модуля.

Важную роль в системе проблемно-модульного обучения играют индивидуальные консультации. Изучая самостоятельно узловые проблемы каждого модуля, студенты нуждаются в корректировании познавательной деятельности, и именно сотрудничество студента и преподавателя в поиске ответа на тот или иной вопрос носит определяющий характер всего последующего процесса обучения.

По окончании изучения каждого модуля проводится семинарское занятие, призванное разрешить возникшие проблемы и углубить полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы знания, а также рубежный контроль (контрольное тестирование). Завершается изучение курса сдачей зачёта.

Творческое осмысление и освоение курса «Проблемы теории государства и права» в проблемно-модульном изложении — процесс сложный и длительный, требующий максимального приложения умственных и волевых усилий. Знания и личностные качества, приобретённые студентами в ходе изучения курса, несомненно пригодятся будущим юристам в их практической деятельности.

Желаем успеха в работе!

Методические рекомендации преподавателям

В соответствии с проблемно-модульной образовательной технологией, применяемой в вузе, курс «Проблемы теории государства и права» состоит из трёх модулей. Содержание учебных тем и модулей раскрыто в учебной программе.

Модули построены стереотипно и предполагают следующие формы обучения: лекции, семинарские занятия, тестирование (рубежный контроль) и самостоятельную работу.

Проблемно-модульный курс учебной дисциплины «Проблемы теории государства и права» построен таким образом, что каждая тема начинается с проблемной лекции, а при завершении изучения каждого модуля проводится семинарское занятие-тестирование по проблемным вопросам (рубежный контроль). Учебное время, отводимое на изучение конкретных тем и модулей со студентами различных форм обучения, указано в тематических планах.

Основным видом занятий по изучению материала являются лекции и семинары. Лекция лежит в основе теоретической подготовки и является основной формой изложения учебного материала. Особенностью лекции проблемно-модульного курса является то, что в ней не только последовательно и глубоко раскрываются коренные вопросы каждой темы, но и даются конкретные методические советы для последующего, более глубокого изучения студентами в ходе самостоятельной работы учебных проблем всего модуля. Содержание каждой лекции рассматривается на заседании кафедры. Разработка лекционного материала производится ведущим преподавателем в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными в вузе.

Важнейшей формой обучения при изучении проблемно-модульного курса по дисциплине «Проблемы теории государства и права» являются семинарские занятия, позволяющие обучаемым прочно фиксировать полученные знания и развивать творческие способности. Семинарские занятия, выполняя обучающую и воспитательную функцию, сочетают в себе свободное обсуждение той или иной проблемы с контрольным опросом, с заслушиванием и обсуждением фиксированных выступлений студентов. В ходе семинарских занятий рекомендуется проведение контрольных работ (как вариант — тестирование) продолжительностью 10–15 минут. План-задание для студента и план проведения занятия к каждому семинару составляются ведущим преподавателем, утверждаются заведующим кафедрой и заблаговременно доводятся до обучающихся.

В ходе групповых консультаций преподаватель более глубоко раскрывает общие проблемы изучаемого модуля, проверяет ответы на вопросы, предложенные для самостоятельного изложения в проблемно-модульных курсах, даёт рекомендации по дальнейшему изучению узловых проблем курса. План проведения групповых консультаций составляется ведущим преподавателем, утверждается заведующим кафедрой.

Определяющую роль в системе проблемно-модульного обучения играют индивидуальные консультации. Причем если в ходе групповых консультаций пре- подаватель более глубоко раскрывает общие проблемы и дает рекомендации для их решения, то индивидуальные консультации позволяют учитывать уровень подготовки каждого студента и давать более конкретные рекомендации на дальнейшее изучение учебного материала.

Изучение каждого модуля в соответствии с положением об организации учебного процесса по рейтингово-накопительной системе завершается контрольным тестированием. Вопросы контрольного теста разрабатываются преподавателем и утверждаются на заседании кафедры. Результаты рубежного тестирования заносятся в зачётно-экзаменационную ведомость. Модуль считается зачтённым, если знания студента оценены количеством баллов больше минимально допустимого. По завершении учебного семестра проводится рейтинговая оценка знаний студентов по балльной шкале, которая включает текущий контроль успеваемости (оценку работы студента в течение семестра) и результаты защиты проблемно-модульного курса.

Модуль I. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

|

Тема 1. Метатеоретические вопросы теории права и государства

Тема 1. Метатеоретические вопросы теории права и государства

Позиция 1

Вопросы для самостоятельного изложения по теме 1

1. Порождает ли, по вашему мнению, метатеоретический подход новые знания в области теории государства и права? Обоснуйте свой ответ.

2. В чём, по вашему мнению, суть системного подхода и его эффективность как метода в государственно-правовой метатеории?

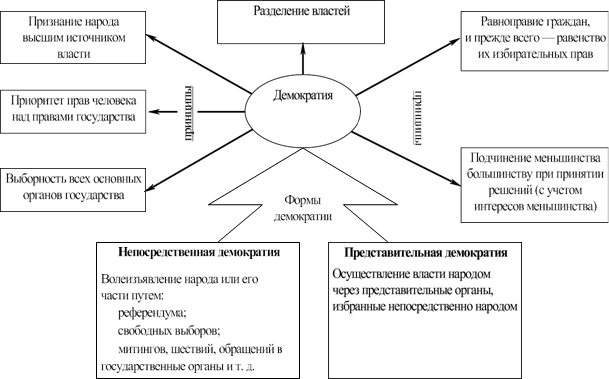

Тема 3. Проблемы современного определения формы государства

Позиция 2

|

Вопросы для самостоятельного изложения по теме 3

1. Все ли принципы осуществления демократии соблюдаются в современном Российском государстве? Обоснуйте свой ответ.

2. Какая, по вашему мнению, форма демократии присуща современной России?

Вопросы для проведения рейтингового контроля (контрольного тестирования) по учебной дисциплине «Теория государства и права»

Модуль I. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

1. Общая теория государства и права выполняет следующие функции:

A) регулятивную, социальную, прикладную, экономическую;

Б) стабилизирующую, контрольную, воспитательную, гносеологическую;

B) эвристическую, онтологическую, методологическую, воспитательную;

Г) социального контроля, интегрирующую, методологическую, политическую.

2. В качестве предмета теории государства и права выступают следующие элементы:

A) история государства и права в России и за рубежом;

Б) закономерности конституционно-правового развития государства;

B) государство и право как политико-правовые феномены;

Г) закономерности развития государства и права, система юридических понятий и категорий.

3. Систему средств, набор способов изучения возникновения, функционирования и развития права и государства, а также принципы, лежащие в основе такого изучения, определяет:

А) методология; Б) парадигма; В) концепция; Г) практика.

4. Определите, к какой группе юридических наук относятся следующие науки: конституционное право (а); предпринимательское право (б); теория государства и права (в); международное частное право (г); судебная бухгалтерия (д); административное право (е), криминалистика (ж); история политических и правовых учений (з):

A) историко-теоретические — б, в; Б) отраслевые — а, е;

B) прикладные — г, д;

Г) международные — ж, з.

5. Дополните ответ: правовой эксперимент как метод теории государства и права, необходим для ...

A) развития юридической науки;

Б) определения эффективности правовой нормы в ограниченном масштабе и нераспространения недостатков на всю территорию государства;

B) совершенствования правоприменительной деятельности;

Г) совершенствования педагогической деятельности в области правового образования.

6. Признаком государства, отличающим его от социальной организации первобытного общества, является:

A) деление населения по территории;

Б) наличие добровольных пожертвований старейшинам;

B) наличие аппарата управления;

Г) система налогов и сборов;

Д) наличие социальной власти.

7. Современная наука о государстве и праве предполагает, что появление глобальных функций у государства порождает следующее соотношение между внешними и внутренними функциями государства:

A) различие между внутренними и внешними функциями государства практически стирается;

Б) на первый план выходят внешние функции государства;

B) первостепенную важность приобретают внутренние функции государства; Г) верный ответ отсутствует.

8. Современная наука о государстве предполагает, что первые государственные образования возникли:

A) около 100 тыс. лет назад;

B) Б) около 25 тыс. лет назад;

C) около 5 тыс. лет назад; Г) менее 900 лет назад.

9. Род как первобытную ячейку общества характеризуют следующие признаки:

A) предполагаемое кровное родство;

Б) члены рода ведут совместное хозяйство;

B) общность людей, проживающих на определенной территории; Г) все вышеперечисленное, плюс наличие общей собственности.

10. Закончите определение: Способность и возможность оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью авторитета, насилия, права, воли — это...

A) социальные нормы;

Б) механизм правового регулирования;

B) власть; Г) политика.

11. Ф. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государ- ства» выделял три крупных разделения труда:

A) отделение ремесла от земледелия;

Б) разделение мужского и женского труда;

B) развитие мотыжного земледелия; Г) выделение класса купцов.

12. В современной науке о государстве в понятие «форма государства» входят:

A) форма правления, политический режим, форма государственного устройства;

Б) форма государственного устройства, общественно-экономический строй, форма правления;

B) механизмы государства, политический режим, совокупность политических взглядов, идей и убеждений;

Г) политический режим, система правоохранительных и правоприменительных органов, система государственных учреждений.

13. В странах, в которых форму правления можно охарактеризовать как парламентскую монархию, правительство формируется:

A) из представителей королевской семьи;

Б) из представителей разных сословий общества данного государства;

B) путем назначения монархом;

Г) из представителей политической партии, получившей большинство голосов на выборах в парламент.

14. Кто из перечисленных просветителей является представителем договорной теории происхождения государства:

A) Маркс, Энгельс, Морган, Ленин; Б) Гумплович, Каутский, Дюринг;

B) Руссо, Локк, Гоббс, Радищев;

Г) Августин, Аквинский, Маритен.

15. С точки зрения современных представлений, государство должно:

A) обеспечивать общие интересы всего населения и выступать гарантом прав и свобод человека и гражданина;

Б) не считаться с интересами и свободами отдельного гражданина и действовать только в интересах абсолютного большинства граждан;

B) заботиться только о соблюдении государственного суверенитета, так как об обеспече- нии интересов населения и о свободах и правах отдельных граждан должны заботиться разнообразные общественные организации;

Г) обеспечивать только территориальную целостность государства, обороноспособность и экономическое развитие, а защита прав и свобод — личное дело каждого гражданина.

16. Понятие «форма государственного правления» отвечает на вопрос:

A) кто осуществляет в государстве, высшую власть и каково строение высших органов государственной власти (состав, компетенция, принципы взаимодействия);

Б) каковы административно-территориальная организация государства, характер взаимо- отношений между центральными и местными органами;

B) какова система приемов, методов, форм, способов осуществления верховной власти в том или ином государстве;

Г) верный ответ отсутствует.

17. С точки зрения полноты власти монарха в государственно-правовой науке отсут- ствует такая форма монархии, как ...:

A) абсолютная монархия; Б) ограниченная монархия;

B) республиканская монархия; Г) дуалистическая монархия.

18. В современном мире к парламентским республикам по форме государственного правления можно отнести:

A) Англия, Япония, Канада; Б) Италия, ФРГ, Испания;

B) США, Бразилия, Мексика; Г) Франция, Перу, Россия.

19. В современном мире к федеративным государствам по форме государственного устройства можно отнести:

A) Индия, Швейцария, ОАЭ;

Б) Казахстан, Италия, Иордания;

B) Саудовская Аравия, Таджикистан, Белоруссия; Г) Китай, Россия, Польша.

20. Конфедерация — это:

A) форма государственного устройства;

Б) форма международно-правового союза;

В) форма военного союза; форма экономического союза.

21. Для тоталитарного политического режима характерны следующие признаки:

A) права и свободы индивидов являются вторичными по отношению к государственными;

Б) права и свободы индивидов являются первичными по отношению к государственным;

В) соблюдается паритет между правами и свободами индивидов и государственными интересами;

Г) основными методами являются методы убеждений и рекомендаций.

22. Принцип разделения властей в Российской Федерации закреплен:

A) указом Президента Российской Федерации;

Б) решением Правительства Российской Федерации;

B) большинством голосов Государственной Думы Российской Федерации;

Г) Конституцией РФ.

23. Современное Российское государство по форме правления является:

A) смешанная республика;

Б) парламентская республика;

B) дуалистическая монархия;

Г) президентская республика.

24. С точки зрения современной науки о государстве, механизм государства — это:

A) главные направления деятельности государства;

Б) способы и методы осуществления государственной власти;

B) система специальных органов и учреждений, с помощью которых государство осуществляет свои функции;

Г) политические партии и общественные объединения.

25. В настоящее время классификация государственных органов по принципу разделения властей выделяет:

A) правотворческие, правоприменительные, правоохранительные;

Б) высшие государственные органы и органы местного самоуправления;

B) государственные органы общей компетенции и государственные органы специальной компетенции;

Г) законодательные, исполнительные, судебные государственные органы.

26. Представительная демократия как институт демократии означает:

A) непосредственное решение народом (или большей его частью) важнейших вопросов государственной и общественной жизни;

Б) осуществление власти народом через парламент или другие выборные органы;

B) решение вопросов общественным самоуправлением;

Г) решение вопросов органами общественных объединений.

27. В качестве критерия типологии государства в рамках цивилизационного подхода (У. Ростоу) используются:

A) производственные отношения;

Б) общественно-экономическая формация;

B) психологические факторы;

C) Г) технологические факторы.

28. Легитимность власти как её юридическое свойство закрепляет:

A) привычку к ней граждан;

Б) признание власти населением страны;

B) нормативность, способность воплощаться в нормах права;

Г) страх.

29. Политический режим, который характеризуется конституционным закреплением и реальным осуществлением прав и свобод человека, равноправием всех граждан, наличием многопартийной системы, идеологическим плюрализмом, называется:

A) деспотическим политическим;

Б) демократическим политическим;

B) авторитарным государственным;

Г) ограниченно-демократическим политическим.

30. Дополните ответ: Форма государственного устройства является одним из элементов:

A) гражданского общества;

Б) геополитического пространства;

B) государственного регулирования;

Г) формы государства.

31. Американская модель разделения властей предполагает следующие принципы:

A) разделение властей, как правило, закрепляется конституцией;

B) Б) все ветви власти равны и автономны в рамках закона;

C) верховенство парламента в системе государственной власти;

Г) президент является арбитром и координатором, взаимодействует со всеми ветвями власти.

32. Авторитарный политический режим характеризуется следующими основными чертами:

A) запрещение либо ограничение деятельности оппозиционных партий; Б) ликвидация или значительное ограничение прав и свобод граждан;

B) сосредоточение всей полноты властных полномочий в руках главы государства и правительства;

Г) все вышеперечисленное.

33. Из перечисленных форм правления: теократическая монархия (а); дуалистическая монархия (б); абсолютная монархия (в); президентская республика (г); смешанная республика (д); выборные органы законодательной власти имеются:

A) в формах а, г, д; Б) в формах в, г, д;

B) в формах а, б, г, д; Г) в формах б, г, д.

34. Сторонники этатического правопонимания рассматривают государство как:

A) высший результат, цель социального развития и выделяют его приоритет перед правом;

Б) взаимозависящее от права государственно-правовое явление;

B) организацию, которая находится в неразрывной связи с правом;

Г) верный вариант отсутствует.

35. Выберите из предложенных вариантов отличительные признаки, характерные для переходного типа государства:

A) доминирование судебной власти в системе разделения властей;

Б) наличие одного направления развития государственно-правовой материи;

B) доминирование в системе разделения властей исполнительно-распорядительной власти; Г) резкое падение уровня жизни значительной части населения, временное расстройство экономики.

36. Современная наука выделяет следующие тенденции развития функций Российского государства:

A) более четко определяются границы между внутренними и внешними функциями государства;

Б) повышается уровень и значение внешних функций государства;

B) расширяются содержание и круг функций;

Г) государство осваивает новую роль «слуги для общества».

37. Определите, какой подход к типологии государств основывается на социально- культурных, духовно-нравственных факторах развития общества:

A) функциональный;

Б) системный;

B) цивилизационный;

Г) религиозный.

38. Насильственно (как правило) создаваемое сложное монархическое государство называется:

A) конфедерацией;

Б) империей;

B) содружеством;

Г) федерацией.

39. Понятия «механизм государства» и «государственный аппарат» соотносятся следующим образом:

A) механизм государства и государственный аппарат — тождественные понятия;

Б) государственный аппарат является составной частью механизма государства;

B) механизм государства является составной частью государственного аппарата;

Г) это абсолютно не связанные ни по объему, ни по содержанию понятия.

40. Выделите признак, не относящийся к признакам государственного органа:

A) выполняет строго определенные, установленные в законодательном порядке виды деятельности;

Б) деятельность государственного органа всецело зависит от его сотрудничества с политическими партиями и профсоюзами;

B) наделяется полномочиями государственно-властного характера;

Г) имеет юридически закрепленную структуру и компетенцию.

41. Система государственных органов и учреждений, при помощи которых обеспечивается выполнение внутренних и внешних функций государства, называется:

A) формой государственного правления;

Б) политической системой;

B) исполнительные органы власти;

Г) механизм государства.

42. С точки зрения цивилизационного подхода (Дж. Тойнби) государства могут быть следующих типов:

A) рабовладельческое;

Б) иранское;

B) феодальное;

Г) китайское.

43. По форме внутригосударственного устройства выделяют следующие виды государств:

A) республики и монархии;

Б) унитарные и федеративные;

B) первичные и вторичные;

Г) конфедеративные и регионалистские.

44. Назовите основание, по которому функции государства подразделяют на внутренние и внешние:

A) по времени действия;

Б) по территориальному масштабу;

B) по ветвям власти;

Г) по сфере деятельности.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ

1. Предмет и метод теории государства и права соотносятся следующим образом:

A) предмет определяет методы его исследования;

Б) методы определяет исследователь независимо от предмета исследования;

B) предмет и метод существуют независимо друг от друга;

Г) ориентируясь на соответствующие методы, ученые определяют предмет теории государства и права.

2. Признаком государства, отличающим его от организации первобытного общества, является:

A) деление населения по территории;

Б) наличие добровольных пожертвований старейшинам;

B) наличие аппарата управления;

Г) система налогов и сборов;

Д) наличие социальной власти.

3. Определите, к какой группе юридических наук относятся следующие науки: уголовное право (а); предпринимательское право (б); теория государства и права (в); международное частное право (г); судебная бухгалтерия (д); конституционное право (е), криминалистика (ж); история политических и правовых учений (з):

A) историко-теоретические — б, в;

Б) отраслевые — а, е;

B) прикладные — д, ж;

Г) международные —г, з.

4. Дополните ответ: Основное отличие теории государства и права от отраслевых юридических наук состоит в том, что ...

A) каждая отраслевая наука изучает свой предмет, а теория государства и права все предметы отраслевых наук;

Б) отраслевые науки изучают соответствующие нормы, а теория государства и права все законодательство в целом;

B) теория государства и права изучает общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, а отраслевые науки — конкретные закономерности той группы общественных отношений, которые регулируются данной отраслью;

Г) содержание отраслевых наук всегда связано с юридической практикой, а теория государства и права развивается независимо, изолированно.

5. Дополните ответ: Для сопоставления и противопоставления, выявления сходства и различия, классификации различных правовых систем плодотворно применяется метод ...

A) анализа и синтеза;

Б) индукции и дедукции;

B) кибернетический;

Г) компаративистский (сравнительно-правовой).

6. Санкциями как важнейшим элементом регулятивной системы присваивающих обществ являлись:

A) смертная казнь и нанесение телесных повреждений;

Б) штраф в пользу общины;

B) изгнание из общины;

Г) тюремное заключение.

7. Современная наука о государстве и праве главным геополитическим фактором, влияющим на развитие государства, называет:

A) всеобщее потепление климата на планете;

Б) географическое положение государства, занимаемая им территория (её размер, наличие природных ресурсов и т. д.);

B) экологическая обстановка в данном регионе и в мире;

Г) внешнеэкономические связи государства.

8. Дополните ответ: По предмету теория государства и права входит в блок наук ...

A) отраслевых юридических;

Б) исторических и общетеоретических юридических;

B) прикладных юридических;

Г) во все вышеперечисленные блоки.

9. Главными последствиями неолитической революции (этап позднего неолита) являются:

A) переход от классового общества к бесклассовой структуре;

Б) переход от вождества к государству;

B) переход от присваивающего хозяйства к производящему;

Г) общественное разделение труда.

10. Ф. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» выделял три крупные формы разделения труда:

A) выделение класса купцов;

Б) разделение мужского труда и детского;

B) развитие мотыжного земледелия;

Г) отделение ремесла от земледелия.

11. В современной науке о государстве в понятие «форма государства» входят:

A) механизм государства, политический режим, политическая динамика;

Б) форма государственного устройства, общественно-экономический строй, форма правления;

B) форма правления, политический режим, форма государственного устройства;

Г) политический режим, система правоохранительных и правоприменительных органов, система государственных учреждений.

12. Кто из перечисленных просветителей является представителем теологической теории происхождения государства:

A) Маркс, Энгельс, Морган, Ленин; Б) Гумплович, Каутский, Дюринг;

B) Руссо, Локк, Гоббс, Радищев;

Г) Августин, Аквинский, Маритен.

13. Немецкая (ФРГ) модель разделения властей предполагает следующие принципы:

A) разделение властей, как правило, закрепляется конституцией;

Б) все ветви власти равны и автономны в рамках закона;

B) верховенство парламента в системе государственной власти;

Г) президент является арбитром и координатором, взаимодействует со всеми ветвями власти.

14. В современном мире к президентским республикам по форме государственного правления можно отнести:

A) Англию, Японию, Канаду;

Б) Италию, ФРГ, Испанию;

B) США, Бразилию, Мексику;

Г) Францию, Россию, Перу.

15. В современном мире к унитарным государствам по форме государственного устройства можно отнести:

A) Индию, Швейцарию, ОАЭ;

Б) Казахстан, Италию, Иорданию;

B) Саудовскую Аравию, Таджикистан, Белоруссию;

Г) Россию, Индию, Пакистан.

16. В Российской Федерации каждый государственный орган выступает от имени:

А) всего народа;

Б) политических партий, одержавших победу в парламентских выборах; В) государства;

Г) большинства в правительстве России.

17. Современные концепции демократического государства предполагают, что принятие государственных решений должно осуществляться по принципу:

A) подчинения меньшинства большинству; Б) подчинения большинства меньшинству;

B) консенсуса (по воле большинства, но с учетом интересов меньшинства, т. е. по согласованию);

Г) обоюдного согласия.

18. Понятие «форма государственного устройства» отвечает на вопрос:

A) кто осуществляет в государстве, высшую власть и каково строение высших органов государственной власти (состав, компетенция, принципы взаимодействия);

Б) какова административно-территориальная организация государства характер взаимоотношений между центральными и местными органами;

B) какова система приемов, методов, форм, способов осуществления верховной власти в том или ином государстве;

Г) верный ответ отсутствует.

19. Для тоталитарного политического режима характерны следующие признаки:

A) права и свободы индивидов являются вторичными по отношению к государственным;

Б) права и свободы индивидов являются первичными по отношению к государственным;

B) соблюдается паритет между правами и свободами индивидов и государственными интересами;

Г) основным методом является принуждение.

20. Известный английский историк Дж. Тойнби являлся сторонником следующего подхода к типологии государства:

А) формационного; Б) цивилизационного; В) структурного;

Г) функционального.

21. Современная наука о государстве и праве определяет, что в такой государственный союз, каким является УНИЯ, могут объединиться государства со следующей формой правления:

А) монархия; Б) республика; В) анархия;

Г) олигархия.

22. С точки зрения современной науки о государстве, государственный аппарат — это:

A) главные направления деятельности государства;

Б) способы и методы осуществления государственной власти;

B) система специальных органов, с помощью которых государство осуществляет свои функции;

Г) политические партии и общественные объединения.

23. Какого вида является республика, где президент и председатель правительства — одно лицо, имеют место выборные высшие законодательные органы, правительство несёт ответственность перед президентом:

A) смешанная республика;

Б) парламентская республика;

B) дуалистическая монархия;

Г) президентская республика.

24. Обычаи первобытного общества носили синкретический характер. Это означает, что они:

A) использовались в зависимости от сферы регулирования (политическая, экономическая, социальная, культурная);

Б) закрепляли интересы старейшины;

B) имели единый, нерасчлененный характер;

Г) отсутствует верный ответ.

25. Юридическим выражением легитимности власти служит её легальность, которая закрепляет:

A) страх;

Б) признание власти населением страны;

B) нормативность, способность воплощаться в нормах права;

Г) привычку к ней граждан.

26. Форма государственного правления как один из элементов формы государства определяет:

A) порядок образования высших государственных органов; Б) в чьих интересах осуществляется государственная власть; B)как власть распределяется по территории государства;

Г) способы и средства осуществления политической власти.

27. Дополните ответ: Система сдержек и противовесов как основа разделения властей в государстве наиболее полно и обстоятельно представлена в трудах...

А) Дж. Локка;

Б) Ш. Монтескье; В) Г. Гегеля;

Г) Аристотеля.

28. Общая теория государства и права выделяет следующие современные формы правления:

A) монархию; Б) деспотию; В) олигархию; Г) республику.

29. Процесс, посредством которого государственная власть, те или иные ее действия в представлениях большинства своих граждан становятся законными и справедливыми, называется:

А) эмансипацией; Б) узурпацией;

B) легализацией; Г) легитимацией.

30. Структурное, территориальное и политическое устройство, взятое в единстве трёх составляющих, включает в себя следующие элементы:

A) механизм государства; Б) политическую динамику;

B) политический режим;

Г) форму государственного устройства и форму государственного правления.

31. С позиции какого подхода к типологии государств выделяют рабовладельческие, феодальные, капиталистические и социалистические государства:

A) цивилизационного; Б) формационного;

В) теологического; Г) синергетического.

32. Сторонники этатического правопонимания рассматривают государство как:

A) организацию, которая находится в неразрывной связи с правом;

Б) верный вариант отсутствует;

B) высший результат, цель социального развития и выделяют его приоритет перед правом;

Г) взаимозависящее от права государственно-правовое явление.

33. Выделите основные, устойчивые и закономерные признаки государства, определяющие все остальные его признаки:

A) руководство политическими партиями;

Б) государственный суверенитет;

B) система налогов и сборов;

Г) наличие публичной власти; Д) аппарат принуждения.

34. Назовите основание, по которому функции государства подразделяют на функции унитарного и функции федеративного государства:

A) время действия;

Б) территориальный масштаб;

B) ветви власти;

Г) сфера деятельности.

35. В широком смысле под государственным аппаратом понимают:

A) исполнительно-распорядительный аппарат;

Б) систему «силовых» органов (армия, полиция, органы безопасности);

B) всю систему органов государства и должностных лиц;

Г) президента и его администрацию.

36. Выделите особенности формирования права в переходный период:

A) принятие временного нормативно-правового акта с чётким указание сроков действия;

Б) закрепление условий для формирования новой экономической системы;

B) значительное внимание уделяется разграничению полномочий федеральных и региональных органов власти;

Г) открыто и развернуто определяется ограничение прав и свобод граждан.

37. Политический и идеологический плюрализм — это признак:

A) авторитарного политического режима;

Б) демократического политического режима;

B) тоталитарного политического режима; Г) верный вариант отсутствует.

38. Государственные органы, избираемые населением, относятся к следующей разновидности:

A) судебные;

Б) производные;

B) местные; Г) первичные.

39. Содержание «системы сдержек и противовесов» определяется как:

A) форма юридической ответственности органов государства;

Б) законодательно закрепленная возможность одной ветви государственной власти подменять другую в случае необходимости;

B) совокупность юридических норм, определяющих компетенцию органов государственного управления;

Г) особая форма реализации принципа разделения властей, механизм конституционно-правовых средств обеспечения баланса различных ветвей государственной власти в целях предотвращения монополизации власти в руках одного лица или социального слоя.

40. Относительно самостоятельная, обособленная часть государственного аппарата, наделенная соответствующей компетенцией, опирающаяся в процессе реализации своих функций на организационную, материальную и принудительную силу государства, называется:

A) органом местного самоуправления;

Б) государственным органом;

B) политической партией;

Г) общественным объединением.

41. Выберите из предложенных вариантов элементы, входящие в структуру механизма государства:

A) политические и общественные объединения;

Б) государственные учреждения, государственные организации и предприятия;

B) государственные органы и государственные служащие;

Г) муниципальные органы и муниципальные служащие.

42. Определите форму государственного устройства, при которой вся территория государства состоит из автономных образований:

A) реальная уния;

Б) асимметричная федерация;

B) регионалистское государство;

Г) простое унитарное.

43. Современная классификация государственных органов по правовым формам выделяет:

A) правотворческие, правоприменительные, правоохранительные;

Б) высшие государственные органы и органы местного самоуправления;

B) государственные органы общей компетенции и государственные органы специальной компетенции;

Г) законодательные, исполнительные, судебные государственные органы.

44. Дополните ответ: В первобытном обществе отношения регулировались с помощью следующих регуляторов — ...

A) обычаев, норм права, политических норм;

Б) обычаев, религиозных норм, мифов, табу;

B) эстетических и технических норм права;

Г) всех вышеперечисленных.

Модуль II. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА

|

Модуль III. ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

|

Вопросы для повторения дисциплины, выносимые на зачёт

1. Метатеоретические вопросы теории государства и права.

2. Объект теории государства и права и его соотношение с предметом.

3. Многогранность государства как явления и многозначность его понятия.

4. Проблемы идентификации государства по его основным признакам.

5. Формационный подход его место, роль и сущность в типологии государств.

6. Цивилизационный подход его место, роль и сущность в типологии государств.

7. Проблемы выработки критериев типологии государства и права (подходы Г. Кельзена, Ж. Бодена, Г. Еллинека).

8. Сущность государства. Проблемы определения сущностных характеристик.

9. Отражение процесса происхождения государства в различных учениях и теориях.

10. Характеристика внешних функций государства. Проблемы реализации функций государства в современной России.

11. Внутренние функций государства. Сложности и противоречия в их осуществлении в современной России.

12. Механизм государства (аппарат государства): понятие, признаки, структура.

13. Становление государственного аппарата в России. Проблемы борьбы с коррупцией, чиновничьим аппаратом и бюрократизмом.

14. Проблемы определения форм правления государства, критерии их классификации и виды, возможные перспективы развития формы правления в современной России.

15. Характерные черты и особенности форм государственного устройства, форма государственного устройства современной России и возможные перспективы её развития.

16. Характеристика политического (государственного) режима, его разновидности, перспективы дальнейшего развития в Российской Федерации.

17. Понятие, признаки и виды демократии.

18. Политическая система общества. Место и роль государства и права в политической системе общества.

19. Государственная власть. Легитимность и легальность государственной власти.

20. Возникновение и развитие идей правового государства.

21. Отличительные черты и особенности правового государства.

22. Роль и значение принципа разделения властей в механизме правового государства.

23. Принцип разделения властей и проблемы его осуществления в России.

24. Геополитические факторы в развитии государства.

25. Принцип взаимной ответственности государства и личности и его реализация в России.

26. Проблемы и перспективы построения правового государства в Российской Феде- рации.

27. Тенденции эволюции государственности в России (признаки постсоветского государства).

28. Правовая характеристика условий формирования правового государства.

29. Гражданское общество: понятие, сущность, условия формирования, структура.

30. Предпосылки развития и формирования гражданского общества в России.

31. Современная характеристика концепций правопонимания.

32. Характеристика признаков права и их значение.

33. Проблема правопонимания в юридической науке.

34. Отражение процесса происхождения права в различных учениях и теориях.

35. Общая характеристика принципов и функции права. Проблемы становления и реализации в России.

36. Отличительные черты и особенности правовых норм.

37. Внутреннее строение и формы изложения норм права.

38. Критерии классификации и виды правовых норм.

39. Нормы права и другие социальные нормы: общее и особенное.

40. Проблемы выбора критериев классификации национальных правовых систем. Основные правовые системы современного мира.

41. Проблема понятия «источник права». Общая характеристика форм (источников) права. Источники российской правовой системы.

42. Определение понятия правоотношений и их основные признаки.

43. Характеристика составных элементов правоотношения. Субъект, объект, содержание.

44. Роль и значение юридических фактов в правовом регулировании. Проблемы дефективности юридических фактов.

45. Проблемы соотношения права и закона.

46. Система права. Проблемы соотношения системы права и системы законодательства.

47. Отрасль, подотрасль, правовой институт как подразделения структуры права.

48. Система нормативно-правовых актов. Формы систематизации, используемые в России.

49. Инкорпорация законодательства. Проблемы создания Свода законов Российского государства.

50. Правотворчество. Роль законодательной техники в процессе правотворчества. Проблемы эффективности российского законодательства.

51. Применение права. Роль форм применения права в правовом регулировании.

52. Толкование норм права. Роль и значение толкования в правовом регулировании. Пробелы и юридические коллизии.

53. Соотношение правовых актов и их роль в правовом регулировании (нормативно- правовых, актов применения и актов толкования).

54. Характеристика стадий правоприменительной деятельности. Проблемы право- применения.

55. Проблемы оснований юридической ответственности. Особенности юридической ответственности. Соотношение государственного принуждения и юридической ответственности.

56. Механизм правового регулирования: понятие, основные элементы, роль и значение в правовой системе.

57. Особенности формирования правовой культуры. Проблемы преодоления правового нигилизма и правового идеализма.

58. Государственно-правовое воздействие на экономику, политику и культуру в современной России.

59. Правомерное поведение и его виды. Проблемы формирования правомерного поведения в современной России.

60. Правонарушение: понятие, особенности, характеристика видов. Проблемы квалификации состава правонарушения в современной России.

Список использованной литературы

1. Абрамова Н. Т. Ценность и управление. — М.: Наука, 1974. — 248 с.

2. Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологического ана-лиза. — М.: Смысл, 2002. — 414 с.

3. Асмолов А. Г. Культурно-историческое понимание развития человека. — М.: Смысл, 2007. — 526 с.

4. Анохин П. К. Теория функциональной системы // Успехи физиологических наук. 1970. № 1. С. 19–54.

5. Андреев А. А. Введение в Интернет-образование. — М.: Логос, 2003. — 76 с.

6. Андреев В. И. Педагогика высшей школы: Инновационно-прогностический курс. — Казань: Центр инновационных технологий, 2005. — 500 с.

7. Арстранов М. Ж. Проблемное обучение в учебном процессе вуза / М. Ж. Арстранов, М. Г. Гарунов, Ш. С. Хайдаров. — Алма-Ата: Мектеп, 1979. — 79 с.

8. Арендачук И. В. Психология профессионализма в научно-педагогической деятельности. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2006. — 124 с.

9. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. — М.: Высш. шк., 1980. — 368 с.

10. Атанов Г. А. Деятельностный подход в обучении. — Донецк: ЕАИ-пресс, 2001. — 160 с.

11. Бабанский Ю. К. Интенсификация процесса обучения. — М.: Знание, 1987. — 80 с.

12. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический аспект. — М.: Педагогика, 1977. — 254 с.

13. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. — М.: Педагогика, 1982. — 192 с.

14. Барабанщиков А. В. Проблемное обучение: итоги подведены — проблемы остаются // Вестн. высш. шк. 1985. Вып. 11. С. 16–33.

15. Беспалько В. П. Основы теорий педагогических систем. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. — 204 с.

16. Беспалько В. П. Программированное обучение: дидактические основы. — М.: Высш. шк., 1970. — 300 с.

17. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. — М.: Ин-т профессионал. образования РАО, 1995. — 336 с.

18. Белинский В. Г. Собр. соч.: в 3 т. — М., 1948. Т. 1. С. 126.

19. Божович Л. И. Отношение школьников к учению как психологическая проблема // Изв. АПН РСФСР. 1951. № 36. С. 3–28.

20. Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. — СПб.: Изд-во НОРИНТ, 2000. С. 1322.

21. Блохин Н. В. Технология модульного открытого обучения в системе модернизации образования // Психологическое сопровождение процессов модернизации образования и профессионализации кадров: материалы междунар. симпозиума. — М.; Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 2002. Ч. 1.

22. Брунер Д. Психология познания. — М.: Прогресс, 1977. — 412 с.

23. Бугаев А. И., Сорокин Н. Г., Сущенко С. С. Опорный конспект как одно из средств обучения физике // Физика в школе. 1979. № 6. С. 27–30.

24. Булаев В. А. Дидактические особенности управления качеством подготовки специалистов в высшей школе США. — М., 1982. — 208 с.

25. Бургин М. С. Введение в современную точную методологию науки. — М.: Аспект-Пресс, 1994. — 304 с.

26. Васильева Т. В. Модули самообразования // Вестн. высш. шк. 1988.

№ 6. С. 86–87.

27. Володин Б. В. Проблемные ситуационные задачи и задания тестового типа / Новые методы и средства обучения. — М.: Знание, 1989. № 1 (9). — 128 с.

28. Гальперин П. Я. Умственные действия как основа формирования мысли и образа // Вопр. психологии. 1957. № 6. С. 58–59.

29. Гальперин П. Я. Психолого-педагогические проблемы программированного обучения на современном этапе / П. Я. Гальперин, З. А. Решетова, Н. Ф. Талызина. — М.: Изд-во МГУ, 1966. — 39 с.

30. Гольдбек Р. А., Бригс Л. Д. Анализ влияния способов ответа и факторов обратной связи в программированном обучении // Программированное обучение за рубежом. — М.: Высш. шк., 1968. — 275 с.

31. Гареев В. М., Куликов С. И., Дудко Е. М. Принципы модульного обучения // Вестн. высш. шк. 1987. № 8. С. 30–33.

32. Галочкин А. И. и др. Проблемно-модульная технология обучения — путь к новому качеству образования // Квалиметрия человека и образование: сб. науч. тр. IV симпозиума. — М.: Исслед. центр, 1995. — 233 с.

33. Гареев В. М., Куликов С. И., Дудко Е. М. Принципы модульного обучения // Вестн. высш. шк. 1987. № 8. С. 35–38.

34. Гессен С. И. Общие основы педагогики. Введение в прикладную философию. — М., 1995. — 400 с.

35. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века (в поисках прак- тико-ориентированных образовательных концепций). — М.: Совершенство, 1998. — 608 с.

36. Гипецкий В. И. Знание как категория педагогики: опыт педагогической когнитологии. — Л.: Наука, 1989. — 144 с.

37. Годник С. М. Процессы преемственности высшей и средней школы. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1981. — 200 с.

38. Граф В. Основы самоорганизации учебной деятельности и самостоятельная работа студентов / В. Граф, И. И. Ильясов, В. Я. Ляудис. — М.: Изд-во МГУ, 1981. — 79 с.

39. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. — М.: Педагогика, 1986. — 239 с.

40. Долженко О. В. Современные методы и технологии обучения в техническом вузе: метод. пособие / О. В. Долженко, В. Л. Шатуновский. — М.: Высш. шк., 1990. — 191 с.

41. Диалоговые системы. Современное состояние и перспективы развития / А. М. Довгялло, В. И. Брановицкий, К. П. Вершинин и др.; под ред. А. М. Довгялло. — Киев: Наукова думка, 1987. — 245 с.

42. Дьяченко В. К. Общие формы организации процесса обучения. — Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1984. — 184 с.

43. Закорюкин В. Б., Панченко В. М., Твердин Л. М. Модульное построение учебных пособий по специальным дисциплинам // Проблемы вузовского учебника. — Вильнюс: Изд-во ВГУ, 1983. С. 73–75.

44. Загвязинский В. И. Теория и практика проблемного обучения в высшей школе // Интенсификация учебного процесса. — Челябинск, 1982. С. 4–16.

45. Идиатулин В. С. Проблемно-модульный подход к организации и контролю самостоятельной работы студентов по физике // Межрегион. науч.-практ. конф. — Ижевск: Изд-во ИГМИ, 1991. С. 177–178.

46. Ильина Т. А. Педагогика: курс лекций: учеб. пособие. — М.: Просвещение, 1984. — 496 с.

47. Каган В. М. Комплексный подход к обучению с применением конспект- схем / В. М. Каган, В. Я. Ламм. — Иркутск: Изд-во Иркут. политех. ин-та, 1980. — 117 с.

48. Каган В. М., Ламм В. Я. От схемы к знаниям. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн.

изд-во, 1981. — 102 с.

49. Кант И. Соч.: в 6 т. — М., 1964. Т. 2. С. 280–281.

49а. Кант И. Критика чистого разума. — Петроград, 1915. С. 64, 65.

50. Кара-Мурза С. С. Манипуляция сознанием. — Новосибирск: Издат. дом

«Историческое наследие Сибири», 2007. — 176 с.

51. Ковалев В. И. Мотивы поведения и деятельности. — М.: Наука, 1988. -193 с.

52. Коваленко Н. П. Модульная технология обучения студентов педагогического колледжа. — [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.ito.edu.ru (от 18.02.2003).

53. Каменский Я. А. Великая дидактика // Избр. пед. соч.: в 2 т. — М.: Педагогика, 1982. Т. 1. — 656 с.

54. Каменский Я. А. Избранные педагогические сочинения / под ред. Л. А. Красновского. — М.: Учпедгиз, 1955. — 651 с.

55. Кирсанов А. А. Индивидуализация учебной деятельности как педагогическая проблема. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. — 223 с.

56. Копнин П. В. Логические основы науки. — Киев: Наукова думка, 1988. -283 с.

57. Кудрюмова И. А. О методических подходах к записи учебного материала // Математика в школе. 1983. № 3. С. 25–30.

58. Куписевич Ч. Основы общей дидактики: пер. с польск. — М.: Высш. шк., 1986. — 377 с.

59. Лебедев О. Т. Проблемы теории подготовки специалистов в высшей школе / О. Т. Лебедев, Ф. Е. Даркевич. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. — 209 с.

60. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — 2-е изд. — М.: Политиздат, 1977. — 304 с.

61. Лернер А. Я. Дидактические основы методов обучения. — М.: Педагогика, 1981. — 181 с.

62. Лавреньев Г. В. Слагаемые технологии модульного обучения / Г. В. Лавреньев, Н. Б. Лавреньева. — Барнаул: Изд-во Алт. ГТУ, 1994. — 128 с.

63. Лавреньева Н. Б. Педагогические основы разработки модульной технологии обучения. — Барнаул: Изд-во Алт. ГТУ, 1998. — 252 с.

64. Ленин В. И. Спорные вопросы // Полн. собр. соч. Т. 23. С. 65–90.

64а. Ленин В. И. О государстве // Полн. собр. соч. Т. 39.

65. Ленин В. И. Два приёма споров и борьбы // Полн. собр. соч. Т. 24. С. 166–168.

65а. Ленин В. И. Философские тетради // Полн. собр. соч. Т. 29. — 782 с.

65б. Ленин В. И. Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и ошибках Троцкого и Бухарина // Полн. собр. соч. Т. 42.

66. Маркс К., Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Диалектика природы // Соч. — 2-е изд. Т. 20. С. 544; Т. 23. С. 25.

67. Марев И. Методологические основы дидактики. — М.: Педагогика, 1987. — 224 с.

68. Макаренко А. С. Педагогические сочинения: в 8 т. — М.: Педагогика, 1983. Т. 1. — 368 с.

69. Макаренко А. С. Педагогические сочинения: в 8 т. — М.: Педагогика, 1983. Т. 4. — 400 с.

70. Махмутов М. И. Проблемное обучение: основные вопросы теории. — М.: Педагогика, 1975. — 365 с.

71. Махмутов М. И. Теория и практика проблемного обучения. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1972. — 551 с.

72. Модульная система обучения в сельскохозяйственных вузах / под ред. О. А. Органова, П. Ф. Кобрушко. — М.: Высш. шк., 1990. — 20 с.

73. Модульная образовательная технология как система качественной подготовки специалистов-гуманитариев // Мат. науч.-метод. конф. — Новосибирск: Изд-во НГИ, 2009. — 212 с.

74. Минский М. Фреймы для представления знаний. — М.: Энергия, 1979. -150 с.

75. Нечаев Н. Н. Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов в вузе. — М.: Изд-во МГУ, 1985. — 113 с.

76. Новикова О. Н. Проблемно-модульная технология организации самостоятельной работы будущего переводчика в вузе: автореф. дис. … канд. пед. наук. — Курск, 2010. — 27 с.

77. Организация модульного обучения: метод. рекомендации для учителей малокомплектных школ. — Барнаул: АКИПКПРО, 2000.

78. Петрова И. Н. Педагогические основы межпредметных связей. — М.: Высш. шк., 1985. — 97 с.

79. Павлов И. П. Избранные труды. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 1951.

79а. Павлов И. П. Полн. собр. трудов. — М.; Л., 1936. Т. 2.

80. Принципы модульного обучения: метод. разработка для преподавателей / сост. О. Г. Проворова / Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-тa, 2006. — 32 с.

81. Пономарева Л. Н. Обзорный анализ применения модульного обучения в процессе профессиональной подготовки специалистов в вузе // Вест. Сев.-Кавк. техн. ун-та. Сер. Гуманитар. науки. 2003. № 2. С. 50–54; [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http//scince.nstu.ru/hs/09

82. Родина В. В. Опыт разработки модульно-блочной системы обучения // Сб. тр. науч.-метод. конф. Ставропол. госсельхоз. акад. — Ставрополь, 1995. С. 58.

83. Рубинштейн С. А. Проблемы общей психологии. — М.: Педагогика, 1976. — 416 с.

84. Рудницкая С. В. Модульное обучение как целостная система: материалы дис. канд. пед. наук. — СПб.: Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 1996. — 213 с.

85. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие. — М.: Народное образование, 1998. — 123 с.

86. Самарин Ю. А. Очерки психологии ума. — М.: Изд-во Академии пед. наук РСФСР, 1962. — 504 с.

87. Сигов И. И. Проблемы разработки и конкретного содержания моделей специалистов широкого профиля: науч.-методолог. — Л., 1974.

88. Силкина Н. В. Практико-ориентированное образование: корпоративная подготовка кадров: моногр. / Н. В. Силкина, Е. А. Соколков, Р. С. Силкин. — Новосибирск: Изд-во НГИ, 2006. — 200 с.

89. Соколков Е. А. Навыки по наследству // Экономика и образование сегодня. 2007. № 12. С. 115–116.

90. Соколков Е. А. Дистанционная форма организации процесса обучения психологов / Е. А. Соколков, А. Г. Шибанов // Развивающая психология — основа гуманизации образования: материалы I Всерос. науч.-методол. конф. (19–21 марта 1988 г.) / под ред. В. Я. Ляудис, Н. Н. Корни. — М.: РПО, 1998. Т. 2. С. 114.

91. Соколков Е. А. Психолого-педагогические основы профессиональной подготовки специалиста в высшей школе. — Новосибирск, 2004.

92. Соколков Е. А. Философско-методологические проблемы формирования личности специалиста в высшей школе: моногр. / Е. А. Соколков, Т. А. Рубанцова. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006.

93. Соколков Е. А. Психология познания: методология и методика преподавания: учеб. пособие. — М.: Университетская книга; Логос, 2007.

94. Соколков Е. А. Проблемы поликультур и полиязычий в гуманитарном образовании / Е. А. Соколков, Н. Е. Буланкина. — М.: Университетская книга; Ло- гос, 2007.

95. Соколков Е. А. Проблемы интеграции гуманитарного и естественно-научного знания в современном образовании / Е. А. Соколков, А. П. Кондратенко, Н. Е. Буланкина. — М.: Университетская книга; Логос, 2009.

96. Соколков Е. А. Формирование единой естественно-научной и гуманитарной культуры у будущих специалистов // Гуманитарные науки и образование в Сибири: науч.-практ. журн. 2009. № 3. С. 4–11.

97. Соколков Е. А. Профессиональное становление специалиста-гуманитария. — М.: Университетская книга, Логос, 2009. — 480 с.

98. Соколков Е. А. Методология культурного самоопределения формирующейся личности специалиста-гуманитария. Опыт философского осмысления: моногр. / Е. А. Соколков, Н. Е. Буланкина. — М.: Университетская книга; Логос, 2011. — 232 с.

99. Соколков Е. А. Модульная образовательная технология в преподавании гуманитарных наук. — Новосибирск, 1999. — 170 с.

100. Третьяков П. И. Технология модульного обучения в школе: практико- ориентированная моногр. / П. И. Третьяков, И. Б. Сенновский; под ред. П. И. Третьякова. — М.: Новая школа, 1997. — 352 с.

101. Талызина Н. Ф. Методика составления обучающих программ. — М.: Изд-во МГУ, 1980. — 46 с.

102. Талызина Н. Ф. Теоретические основы контроля в учебном процессе. — М.: Знание, 1983. — 96 с.

103. Талызина Н. Ф. Теоретические проблемы программированного обучения. — М.: Изд-во МГУ, 1979. — 133 с.

104. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний. — М.: Изд-во МГУ, 1984. — 344 с.

105. Третьяков П. И. Технология обучения в школе / П. И. Третьяков, И. Б. Сенновский; под ред. И. И. Третьякова. — М.: Новая школа, 2001.

106. Тимофеева Ю. Ф. Роль модульной системы высшего образования в формировании личности педагога-инженера // Высшее образование в России. — 1999. № 4. С. 119–125.

107. Фридман Л. М. Педагогический опыт глазами психолога. — М.: Просвещение, 1987. — 223 с.

108. Фролов П. Т. Системный подход в управлении педагогическим процессом в школе. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. — 217 с.

109. Халютин В. А. Модульно-блочная система обучения // Сб. тр. науч.-метод. конф. Ставропол. госсельхоз. акад. — Ставрополь, 1995. № 58.

110. Шамова Т. И. Модульное обучение: сущность, технология // Биология в школе. 1994. № 5. С. 16–18.

111. Шамова Т. И. Модульное обучение. Теоретические основы, опыт, перспективы. — Новосибирск: Изд-во НГУ, 1994. — 127 с.

112. Шаталов В. Ф. Точка опоры. Организационные основы экспериментальных исследований. — М., 1990. — 48 с.

112а. Шаталов В. Ф. Учиться победно // Огонек. 1981. № 28. С. 12–14.

113. Шумакова В. Н. Модульное обучение при подготовке предпринимателей в США / под ред. К. Н. Цейкович. — М., 1995. — 44 с. (Проблемы зарубежной высшей школы: обзор информации НИИВО; вып. № 4)

114. Шадриков В. Д. Философия образования и образовательной политики. — М., 1993.

115. Чошанов М. А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: ме- тод. пособие. — М., 1996. — 158 с.

116. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе: учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 427 с.

117. Юцявичене П. А. Методы модульного обучения. — Вильнюс: Минвуз Лат. ССР, 1988. — 55 с.

118. Юцявичене П. А. Теория и практика модульного обучения. — Каунас: Швиеса, 1989. — 271 с.

119. Юцявичене П. А. Теория и практика модульного обучения // Сов. педагогика. 1990. № 1. С. 55–60.

120. Яковлев И. П. Интеграция высшей школы с наукой и производством. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. — 126 с.

121. A Modular curriculum in computer science / UNESCO: IPIP. — P.: UNESCO. 1980. — 104 p.

122. Ваrras R. Study!.: A guide to effective study revision and examination techniques. — L.; N. Y.: Chapman, 1984. — 182 p.

123. Вlуth J. W. Teaching machines and human beings. Teaching machines and programmed learning. Ed. by A. A. Lumsdaine and R. Glaser, NEA, Washington, 1960.

124.

125.

126.

127. Coulson J. E., Silberman H. F. Results of an initiae experiment in automated teaching. Teaching machines and programmed learning. Ed. by A. A. Lumsdaine and

R. Glaser. NEA, Washington, 1960.

128. Сurсh C. Modular Courses in British Higer Education // A Critical Assesment in Higher Education Bulletin. 1975. Vol. 3. P. 65–84.

129. Goldschmid B., Gоldschmid M. L. Modular Instruction in Higher Education // Higher Education. 1972. № 2. P. 15–32.

130. Huсzуnsкi A. Enciclopaedia of Management development Methode. England; Aldershot, Hant, Published by Gower Publishing Company, 1983. — 339 p.

131. Modular programme for supervisory development / J. Prokopenko, J. White,

L. Bittel, R. Eckles. — Switzerland, Geneva: Introduction and Trainer Guide, 1981. Vol. 3.

132. Оwens G. The Module in «Universities Quarterly» // Universities Quarterly. Hihger education and society. Vol. 25. № 1. Р. 20–27.

133. Postlethwait S. N. Time for Microcourses? // The Library — College Journal. — 1969. Vol. 2. № 2.

134. Pоst1ethwait S. N., Russell J. D. Minicourses — the style of the Future in

«Modulis» (Comission on Undergraduate Education in the Biological Sciences), 1971.

135. Prоkоpenkо J., Вitte1 L. A Modular Course Format for Supervisory Development // Training and Development Journal, 1981.

136. Russel J. D. Modular Instruction // A Guide to the Design, Selection Utilization and Evaluation of Modular Materials. Minneapolis, Minnesota.: Burgess Publishing Company, 1974. — 164 p.

137. Sime M. The Elements of a Teaching System. Teaching Machines and Programming. — Oxford-London-Edinburgh: Pergammon Press, 1964.

138. Juceviciene P., Lapeika S. Modulinis mokymas // Mokslas ir technika. — 1988. № 77. P. 18.

139. Pedagogika / В. Bitinas, V. Rajeckas, J. Vaitkevicius, Z. Bajoruna. — V.: Mokslas, 1981. — 368 p.

140. Rudnianskis J. Kaip mokytis? 2-asis leid. — K.: Sviesa, 1981. — 230 p.

141. Simaska K. Universitetas, studentas, studijos. — V.: VVU, 1976. – 124 p.

142. Stulpinas T. Didaktikos principai. — V.: LTSR Aukst. ir spec vid. mokslo min- ja. 1979. — 73 p.

143. Tarptautiniu zodziu zodynas. – V.: Vyr. enciklopediju red., 1985. – 528 p.

144. Vaitkevicius J. Mokymo procesas: monografija. — K.: Sviesa, 1985. — 167 p.

145. Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.