Маргарет Б%лиотека психоанализа

Фред Лайн

Анни

Бергман

хологическое рождение человеческого младенца

хологическое рождение человеческого

младенца

хологическое рождение человеческого

младенца

MARGARET S. MAHLER

FRED PINE

ANNI BERGMAN

THE PSYCHOLOGICAL BIRTH

OF THE HUMAN INFANT

Symbiosis and Individuation

Basic Books, Inc., Publishers

New York

МАРГАРЕТ С. МАЛЕР ФРЕД ПАЙН

Анни БЕРГМАН

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РОЖДЕНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЛАДЕНЦА

Симбиоз и индивидуация

Перевод с английского

Москва

Когито-ЦЕнтр

2011

удк 159.92

ББК 88 м 18

Все права защищены. Любое использование материалов

Данной книги полностью или частично без разрешения правообладателя запрещается

Переводчики:

Е. А. Шадрова, Е. А. Перова

Научный редактор:

М. В. Ромашкевич

Малер Маргарет С., Пайн Фред, Бергман Анни

М 18 Психологическое рождение человеческого младенца: Симбиоз и индивидуация. Пер. с англ.— М.: Когито-Центр, 2011. — 413 с. (Библиотека психоанализа)

ISBN 0-465-06659-3 (англ.)

ISBN 978-5-89353-ЗЗЗ-О (рус.)

удк 159.92

ББК 88

В этой давно уже ставшей классикой книге рассмотрены вопросы психологического рождения ребенка, которое в отличие от биологического представляет собой медленно разворачивающийся интрапсихический процесс. В основе сформулированной в книге новой периодизации психического развития младенца лежат эмпирические данные, полученные авторами посредством оригинальной методологии лонгитюдного наблюдения. В центре внимания авторов — процессы нормальной сепарации-индивидуации, которые рассматриваются как две взаимодополняющие линии развития. Детально описываются субфазы сепарации-индивидуации в процессе выполнения возрастных задач, которые встают перед ребенком и его матерью по мере движения ребенка к собственной индивидуальности.

О Margaret S. Mahler, 1975

О Fred Pine, Appendices, 1975

О Когито-центр, перевод на русский язык, 2011

ISBN 0-465-06659-3 (англ.)

ISBN 978-5-89353-ЗЗЗ-О (рус.)

М.

Ромашкевич. О ДЕТСКОМ МЫШЛЕНИИ МАРГАРЕТ МАЛЕР![]()

ВВЕДЕНИЕ И

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР![]() 13

13

ЧАСТЬ![]()

СЕПАРАЦИЯ-ИНДИВИДУАЦИЯ В ПЕРСПЕКТИВЕ

Глава 1 ОБЗОР![]() 21

21

Глава 2

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ и ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕТТИНГА![]()

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СИМБИОЗЕ И СУБФАЗАХ ПРОЦЕССА

СЕПАРАЦИИ-ИНДИВИДУАЦИИ

|

Глава З |

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ПРОЦЕССА СЕПАРАЦИИ-ИНДИВИДУАЦИИ |

|

Глава 4 |

ПЕРВАЯ СУБФАЗА: ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ТЕЛА |

|

Глава 5 |

ВТОРАЯ СУБФАЗА: ПРАКТИКОВАНИЕ |

|

Глава 6 |

ТРЕТЬЯ

СУБФАЗА: ВОССОЕДИНЕНИЕ |

|

Глава 7 |

ЧЕТВЕРТАЯ СУБФАЗА: КОНСОЛИДАЦИЯ |

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТАНТНОСТИ ОБЪЕКТА 165

РАЗВИТИЕ ПО СУБФАЗАМ НА ПРИМЕРЕ ПЯТИ ДЕТЕЙ

|

Глава 8 Брюс |

|

|

|

Глава 9 ДОННА |

|

|

|

Глава 10

ВЕНДИ |

|

|

|

Глава 12 Сэм |

ЧАСТЬ IV |

264 |

|

РЕЗЮМЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ИТОГОВ Глава 13 ВАРИАЦИИ В ПРЕДЕЛАХ СУБФАЗ В ИХ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ |

||

|

С

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ Глава 14 ЭПИГЕНЕЗ СЕПАРАЦИОННОЙ ТРЕВОГИ, ОБЩЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА |

279 |

|

|

И

ПРИМИТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ Глава 15 К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЯДЕРНОЙ |

298 |

|

|

ИДЕНТИЧНОСТИ

И ГРАНИЦ Я Глава 16 НЕКОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ |

311 |

|

|

О ЗНАЧЕНИИ КРИЗИСА

ВОССОЕДИНЕНИЯ |

317 |

|

ПРИЛОЖЕНИЯ

АнАлиз ДАННЫХ И ЕГО НАУЧНОЕ

ОБОСНОВАНИЕ: ИЗУЧЕНИЕ ЕДИНИЧНОГО СЛУЧАЯ

В СИСТЕМАТИЗИРОВАННОМ КЛИНИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Приложение А.

ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ![]() 327

327

Приложение В. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....З4З

Приложение С. НЕКОТОРЫЕ СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 351

Литература![]() 378

378

Словарь терминов![]() 403

403

О ДЕТСКОМ МЫШЛЕНИИ

МАРГАРЕТ МАЛЕР

уществуют две противоположные точки зрения на раннее детское развитие. В чем-то они даже антагонистичны. На одном полюсе находится Маргарет Малер, на другом Дэниэл Стерн.

Самой большой ценностью и общепризнанным открытием Маргарет Малер является определение доэдиповых стадий развития ребенка. И хотя существует критические высказывания по поводу ее теории, это напоминает неоднозначное принятие в свое время идей Фрейда: в обоих случаях критика не столько отрицает, сколько развивает плодотворные идеи.

Обращает на себя внимание «детскость» логики Малер в противовес «взрослости» («взрослообразию») логики большинства аналитиков. В книге «Психика и ее лечение: психоаналитический подход» (М., 2001) В. Тэхкэ пишет о необходимости «осознания повсеместного распространения взрослообразных наклонностей и формулировок в психоаналитических теориях раннего развития. Взрослообразие здесь относится к объяснению психических процессов и поведения в терминах способностей, характерных черт и структур, которые, очевидно или вероятно, еще не сформировались на этой стадии развития. Взрослообразие проявляется как неправильное словоупотребление, так что ранние эволюционные феномены описываются словами, которыми обычно характеризуются феномены, относящиеся к значительно более поздним стадиям развития». «Детскость» логики — умение понимать, что чувствует младенец, в противовес «взрослообразию» с бесчувствием к младенцу и проецированием на него взрослых чувств.

Например, такой авторитетный детский аналитик и известный критик теории Малер как Дэниэл Стерн в своей книге «Межличностный мир ребенка» (СПб., 2006) пишет: «Матери прекрасно знают, что младенец может утвердить свою независимость и сказать решительное „НЕТ!” в четыре месяца тем, как он отводит взгляд, в семь месяцев жестами и интонациями голоса, а в два года словами. Основная клиническая тема автономии или независимости проявляется во всех видах социального поведения, которые регулируют количество и качество вовлеченности». Стерн пытается доказать существование автономии и независимости у младенца практически с рождения, противопоставляя свой взгляд взглядам Малер о наличии аутической и симбиотической стадий развития, а также полемизируя с ней в целом о том, что, на его взгляд, многие функции у младенца появляются гораздо раньше, чем она считает. Возможно, он не замечает, что вступает в противоречие даже с общеизвестным положением Фрейда о том, что изначально в бессознательном нет слова нет, с которым связана автономия и независимость. Но его взгляды соответствуют позиции Мелани Клайн, согласно которой дети — это изначально «монстры», жаждущие пожрать материнскую грудь из зависти и мести, хотя он критикует Мелани Клайн не меньше, чем Маргарет Малер.

Интересно, что Д. Стерн и М. Клайн вступают в противеречие даже с Библией: изначально Адам и Ева жили в Раю — «в добре» = в рамках понятия да. Только съев яблоко, они познали «зло» = понятие нет, которого они не знали с момента создания.

Рене Шпиц в своих книгах «Первый год жизни» (М., 2000), ![]() „НЕТ

” и „ДА”» (М., 2001) наглядно показал, как понятие нет появляется и развивается

в конце первого — начале второго года жизни. В книге «Первый год жизни» Р. Шпиц

назвал главу 11 «Происхождение и начало человеческой коммуникации...». Книга М.

Малер называется «Психологическое рождение человеческого младенца». В обоих

случаях я выделил слово человеческий.

„НЕТ

” и „ДА”» (М., 2001) наглядно показал, как понятие нет появляется и развивается

в конце первого — начале второго года жизни. В книге «Первый год жизни» Р. Шпиц

назвал главу 11 «Происхождение и начало человеческой коммуникации...». Книга М.

Малер называется «Психологическое рождение человеческого младенца». В обоих

случаях я выделил слово человеческий.

Позиция М. Малер сходна с позицией Р. Шпица и противоположна позиции Д. Стерна. Младенец в 7 месяцев, говоря

8

О ДЕТСКОМ МЫШЛЕНИИ МАРГАРЕТ МАЛЕР

нет интонациями, сохраняет любовную привязанность к материнскому объекту, а тоддлер (ползунок) в 2 года, говоря нет словами, сохраняет агрессивную привязанность к материнскому объекту. При этом в обоих случаях их внутренний мир и их собственное Я сохраняются. А младенец 4 месяцев, отворачивая голову, испытывает глобальную катастрофу своего Я, которое фрагментированно и только-только начинает соединяться во что-то целостное. Он психологически умирает (= его ментализация исчезает), и для него больше не существует ни он сам, ни материнский объект. Остается только физиологическая = животная коммуникация с матерью или няней. Мы все знаем о сильной грусти и последующей анаклитической депрессии, развивающейся у младенцев в этом возрасте в результате отворачивания лица матери. Д. Стерн не объясняет неэмпатичности матери, от которой младенец отводит лицо в 4 месяца. Для взрослообразно мыслящих людей будет понятней, если перевод взгляда сравнить с таким выворачиванием ребенком тела, когда его головка выпадает из рук взрослого. Но мы же понимаем, что не должны допустить этого, как бы младенец ни выворачивался. Это не признак его взрослости, а признак его регресса в физиологическую активность. Или понятнее будет сравнение со взрослым психотиком, впадающим в острый бред и галлюциноз с отрывом от реальности. Мать в этом возрасте не персональная, а сравнима с целым миром, для младенца она — контакт с реальностью, мать-обстановка. В 4 месяца (период нормального симбиоза) младенец совсем не переносит фрустрации, он просто умирает ментально и возвращается на физиологический способ существования, как это было в периоде нормального аутизма (с рождения до 2 месяцев). В 7 месяцев персонификация матери появляется, но еще не устойчивая, легко разрушаемая, пока ребенок не прошел через испытание «страхом чужака 8-месячных». А в 2 года мать уже устойчиво персональная.

Другой пример Д. Стерна — младенец до 2 месяцев распознает мать по запаху и по тактильным ощущениям, и это якобы свидетельствует о психологической коммуникации его с матерью — так же противоположен логике М. Малер.

Со времен исследований Дж. Боулби мы все знаем об импринтинге, который не имеет никакого отношения к ментализации. Так же общеизвестно, что у младенцев, как и у всех животных, есть врожденные физиологические инстинкты. Детеныш любого млекопитающего отличает запах молока своей матери, но это никак не свидетельствует о человеческой, ментальной коммуникации.

«Детскость» и «человечность» взглядов М. Малер — отличительные особенности ее мышления, подхода, теории. Именно ее чувствительность к эмоциям младенца помогла ей внести еще один очень важный вклад в развитие детского (и не только детского) психоанализа: определение нормы развития. Известно определение («достаточно хорошей матери» Д. Винникотта. М. Малер и ее сотрудники многократно вели киносъемку для фиксации разнообразных младенческих феноменов развития и коммуникации с матерями, а также с другими взрослыми и детьми. Чтобы составить часовой фильм о таких «достаточно нормальных» младенцах с «достаточно хорошими матерями», понадобилось сделать выборку из материалов более чем 10 лет видеозаписей!

Критерии «нормальности» устанавливались интуитивно, исходя из личной чувствительности авторов и исполнителей наблюдений и съемок. Данная книга М. Малер написана, в частности, благодаря таким съемкам и их последующему анализу. Чувствительность к «норме» является очень важной в исследованиях людей вообще, а младенцев и тоддлеров (ползунков) особенно. Очень важно выделить те пары матерей — младенцев, а также то время суток и такие ситуации, которые вовсе не отмечены властным материнским давлением (отыгрыванием матерью своих проблем) на младенца или которые содержат это давление в минимальной степени. Это давление часто бывает таким неявным, подспудным, что взрослые привыкли его не замечать. Все мы знаем плачевные результаты такого давления по своим взрослым и детским пациентам, когда они приходят к нам на терапию. Каково же младенцу с его в сотни раз большей чувствительностью! Результатом этого часто бывает общеизвестный симптом защитного прогресса,

10

О ДЕТСКОМ МЫШЛЕНИИ МАРГАРЕТ МАЛЕР

как и симптом защитного регресса. Защитный прогресс может восприниматься нечувствительными детскими исследователями как более раннее «нормальное» развитие, чем описывает Малер, и давать повод для критики ее теории. Думаю, что это тоже может вводить в заблуждение многих детских исследователей, если они не чувствуют, насколько младенец свободен для проявления своих возможностей, чтобы наблюдать его собственные реакции, а не реакции вынужденного поведения. Это я называю <<чувствительностью к норме», которая свойственна исследованиям М. Малер. В этом смысле понятно выбранные М. Малер часы наблюдений — дневное время после завтрака и всех утренних дел, когда большинство матерей ведет или везет своих малышей на прогулку в парк. Они оказываются в окружении знакомых матерей с младенцами, живущих по соседству, относящихся к такому же среднему классу. И время дня, и окружение, и обстановка благоприятствуют максимальной свободе от актуального внешнего давления, что минимизирует провокации внутренних давлений и отыгрываний. Создается свободное (переходное) пространство для коммуницирования в режиме, аналогичном свободному ассоциированию в ходе анализа. Далеко не все детские исследователи учитывают влияние окружающей обстановки в клинике, когда исследуют младенцев и тоддлеров.

Думаю, книгу М. Малер оценят, в первую очередь, те, кто понимает разницу между естественным нормальным развитием младенца и насильственно (травматически) гиперстимулированным развитием. Уже много написано о скрытом домашнем насилии, но в основном о более старших детях. О младенческом скрытом насилии мы еще очень мало знаем и, думаю, пока еще очень боимся узнать.

Когда Хайнц Кохут пытался объяснить скрытое насилие аналитиков над пациентами, он имел в виду именно этот младенческий уровень коммуникации, недоступный обычному аналитическому взгляду. Классический аналитик в своей нейтрально-абстинентной технике ведет себя так, как если бы в пациенте не было младенческих частей личности. Большинство аналитиков, современников Х. Кохута, к сожалению,

его не поняли. Но со временем число понимающих явно возрастает, и это радует. Растет также число аналитиков, понимающих М. Малер. Это частое явление в истории, когда гениев начинают понимать только потомки.

Выработать взгляд на период нормального симбиоза не как на <<адгезивную идентификацию>> (по Эстер Бик), не как на <<пожирание младенцем груди-матери>> (по Мелани Клайн), но как на нормальный процесс развития — в этом одна из важных заслуг Маргарет Малер. Когда мы читаем какого-то автора, важно не только понять, что и как он видит, но и «с какой колокольни он смотрит>>, почему ему видится именно это.

Позиция М. Малер позволяет нам видеть <<развивающегося ребенка» и вести с ним диалог, что намного терапевтичнее, чем борьба с «трансферентным ребенком», поскольку диалог и сотрудничество с последним невозможны (Тэхкэ В. «Психика и ее лечение: психоаналитический подход>>). два понятия В. Тэхкэ («развивающийся>> и <<трансферентный ребенок») являются хорошей метафорой более давних понятий фиксации и искажений развития. Чтобы возобновить остановленное развитие, надо войти в контакт с той зоной роста личности, которая не была искажена последующей травматизацией или гиперстимуляцией. Надо войти в контакт с ребенком «за 5 минут до войны» («развивающимся»). для этого надо преодолеть сопротивление «инвалида войны» («трансферентного ребенка»). Первый младше и слабее второго, поэтому контакт с ним так затруднен, а контакт со вторым так соблазнителен. Второй способен только на псевдоконтакт или на перверзный контакт, что часто остается нераспознанным, и псевдоанализ с ним может длиться до бесконечности.

М. Ромашкевич

действительный член Московского психоаналитического общества, тренинг-терапевт Общества психоаналитической психотерапии, профессор Института практической психологии и психоанализа

ВВЕДЕНИЕ

И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

же в 1949 г. М. С. Малер впервые в общих чертах отметила, что синдромы шизофреноподобных ранних детских психозов имеют аутистическую или симбиотическую природу или сочетают оба этих типа [1] . В 1955 г. совместно с Гослинер она представила свою гипотезу универсальности симбиотических источников определенных состояний человека и высказала предположение об обязательности процесса сепарации-индивидуации в ходе нормального развития [2] .

Эти гипотезы привели к созданию исследовательского проекта под названием <<Естественная история детского симбиотического психоза», выполненного в Детском центре Мастерса в Нью-Йорке под руководством Малер и д-ра Мануэля Фюрера (ведущие исследователи). Проект спонсировался Национальным институтом психического здоровья (USPHS). Он был задуман с целью изучения внутрипсихического процесса сепарации-индивидуации и тяжелых отклонений на симбиотической фазе развития. Результаты данного исследования описаны в книге «О симбиозе и сложностях индивидуации в человеческом развитии: Том 1, Ранние детские психозы» (Оп Нитап Symbiosis and the Vicissitudes of lndividuation: V. 1, Infantile Psychosis) 3 .

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЛАДЕНЦА

На начальных этапах исследование было ограничено изучением детей с симбиотическими психозами и их матерей. Тем не менее необходимость дальнейшей валидизации вышеуказанных гипотез относительно нормального развития человека становилась все более и более очевидной для обоих ведущих исследователей проекта. Сравнение с нормальными детьми и их матерями было необходимо, чтобы подтвердить универсальность гипотез. И начиная с 1959 г. в Детском центре Мастерса стало проводиться исследование контрольной группы «среднестатистических матерей и их нормальных детей». Пилотное исследование «Развитие самоидентичности и ее нарушения» стало возможным благодаря грантам фондов Филд и Таконик. Целью исследования было изучение того, как здоровые дети приобретают чувство собственного «индивидуального существования» и идентичности. Вместе с Малер и Фюрером в нем приняли участие Анни Бергман и впоследствии Эдит Аткин.

Когда в самом начале 1960-х годов Национальная ассоциация психического здоровья проявила интерес к сравнительному исследованию в рамках нашего проекта «Развитие интеллекта у детей, страдающих шизофренией, и у нормальных тоддлеров», взаимодополняемость этих двух исследовательских проектов стала очевидной. К нашей исследовательской группе присоединился д-р Дэвид Л. Майер, и с тех пор к изучению нормативного развития подключилось множество сотрудников, до этого занимавшихся исключительно симбиотическими психозами. В нашем проекте они стали работать в качестве психиатров-исследователей или наблюдателей.

Взаимодополняемость двух исследовательских проектов потребовала усовершенствованной, инновационной методологии, разработкой которой в 1961 г. занялся д-р Фред Пайн. (Работа, выполненная Пайном и Фюрером в 1963 г. — «Изучение фазы сепарации-индивидуации: методологический обзор», — обобщает данный этап всей нашей работы[3] .)

14

ВВЕДЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

По мере развития методологии, позволявшей проводить более систематические психоаналитически ориентированные наблюдения, совместные усилия Малер, Фюрера, Пайна, Бергман и многих других сотрудников привели к разработке новых положений: были сформулированы дополнительные гипотезы о четырех субфазах нормального или околонормального развития[4] . Стало очевидным, что валидность этих дополнительных гипотез должна быть проверена повторным и расширенным изучением другой группы среднестатистических матерей и их нормальных детей.

В феврале 1963 г. Малер обратилась в Национальный институт психического здоровья с просьбой о гранте на исследование. В своей заявке она сообщила: ей вместе с коллегами удалось обнаружить, что корни детского психоза следует искать во второй половине первого года и на втором году жизни. данный временной период в развитии надо считать «фазой сепарации-индивидуации». Малер указала, что целью предполагаемого исследования было верифицировать последовательность четырех субфаз в процессе сепарации-индивидуации при помощи лонгитюдного изучения другой группы диад «мать—дитя» и выделить варианты материнско-детского взаимодействия, типичного для каждой субфазы, а также соответствующие паттерны развития ребенка. Предполагалось, что приобретение дополнительного знания об этом малоисследованном периоде развития могло бы оказаться полезным для предотвращения тяжелых эмоциональных нарушений. Национальный институт психического здоровья выдал для этого исследования грант (МНО82З8) на пять лет (впоследствии продленный). Результаты исследования представлены в данной книге.

Д-р Джон Б. Макдевитт стал нашим партнером в 1965 г. Он внес бесценный вклад в систематизацию нашей работы

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЛАДЕНЦА

и повысил ее точность. Впрочем, большую часть своего времени он предпочитал посвящать не написанию данной книги, а тем важным аспектам исследования, которые представляли для него особый интерес и имели отношение к последующему продолжению работы.

Книга <<Психологическое рождение человеческого младенца: Симбиоз и индивидуация» делится на четыре части. Авторы решили вначале представить основные предпосылки, исходя из которых можно подойти к рассмотрению формулировок, используемых в частях II и III. Поэтому в части I, главе 1 (написанной Пайном и Малер), мы обобщаем богатую россыпь идей, содержащихся в двадцати или более тематических работах Малер и ее нынешних и бывших сотрудников. На эту вводную главу во многом оказали влияние наши совместные дискуссии. (В этой и других главах книги используются фрагменты стенограмм собраний нашего небольшого коллектива.)

Часть 1, глава 2, как и приложение (написанное Пайном), описывают функционирование и усовершенствование сеттинга исследования с методологической точки зрения. Связь между работой Пайна и работой Малер и Бергман становится очевидной в частях II и III.

В части II, в главах 3—6, Бергман и Малер описывают свое клиническое исследование первых трех субфаз процесса сепарации-индивидуации и приводят клинические иллюстрации. В главе 7 речь идет о четвертой субфазе и о константности объекта в его психоаналитическом (эмоциональном) значении.

В части III, составленной Малер и Бергман, приводятся показательные «истории субфаз» из развития пяти детей, которых мы наблюдали во взаимодействии с их матерями. Таким образом, в данном разделе мы пытаемся обосновать предположения о широком среднем диапазоне «вариативности нормальности», содержащиеся в части II. Представленные случаи могут служить ярким подтверждением концепции Макдевитта и Пайна, на которую в основном опирается глава 7.

В заключительной части IV Малер подводит итоги исследовательских наблюдений и предлагает некоторые обобщения и изменения акцентов в прежде принятых метапсихо-

16

ВВЕДЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

логических концепциях. Она также указывает на некоторые (но не на все) специфические области, которые, по ее мнению и мнению ее сотрудников, требуют дальнейшего психоаналитического исследования.

Маргарет С. Малер Фред Пайн

Анни Бергман

В ПЕРСПЕКТИВЕ

ГЛАВА 1

иологическое рождение

человеческого младенца и психологическое рождение индивидуума не совпадают во

времени. Первое — это яркое, наблюдаемое и имеющее четкие границы событие, а

второе — медленно разворачивающийся внутрипсихический процесс.

иологическое рождение

человеческого младенца и психологическое рождение индивидуума не совпадают во

времени. Первое — это яркое, наблюдаемое и имеющее четкие границы событие, а

второе — медленно разворачивающийся внутрипсихический процесс.

Для более или менее нормального взрослого переживание как своей полной погруженности в окружающий мир, так и своей полной отделенности от мира принимается как должное, как сама жизнь. Осознание своего Я и поглощенность чем-либо без самоосознания являются двумя полярностями, между которыми он движется с разной степенью легкости. Но это также является результатом медленно разворачивающегося процесса.

Мы рассматриваем психологическое рождение индивидуума как процесс сепарации-инДивиДуации: установление чувства собственной отдельности и формирование отношений с реальным миром, особенно в аспекте опыта, связанного с собственным телом и с главным представителем окружающего мира — первичным объектом любви. Как любой внутрипсихический процесс, сепарация-индивидуация оказывает влияние на весь жизненный цикл целиком. Она никогда не заканчивается, и в новых жизненных фазах можно увидеть действующие отголоски самых ранних процессов. Но принципиальные психологические достижения данного процесса происходят в период от четырех или пяти месяцев до 30-го или 36-го месяца — в период, который мы называем фазой сепарации-инДивиДуации. Нормальный процесс сепарации-индивидуации, следуя сразу

за нормальным, с точки зрения развития, симбиотическим периодом, подразумевает достижение ребенком отдельного функционирования в присутствии и при условии эмоциональной доступности матери (Mahler, 1963). Ребенок постоянно сталкивается с минимальными угрозами потери объекта (которые, видимо, сопровождают каждый шаг процесса созревания). Однако, в отличие от ситуации травматической сепарации, нормальный процесс сепарации-индивидуации протекает в ситуации возрастной готовности к независимому функционированию и сопровождается удовольствием от этого состояния.

Сепарация и индивидуация представляют собой два комплементарных процесса развития: сепарация включает выход ребенка из симбиотического слияния с матерью (Mahler, 1952), а индивидуация состоит из тех детских достижений, которые убеждают ребенка в наличии у него его собственных индивидуальных характеристик. Это два взаимосвязанных, но не идентичных процесса, они могут протекать с разной скоростью, запаздывая друг относительно друга или опережая один другой. Так, преждевременное локомоторное развитие, позволяющее ребенку отделиться от матери физически, может привести его к осознанию своей отдельности еще до того, как будут сформированы внутренние механизмы регуляции (ср.: Schur, 1966), компоненты индивидуации, позволяющие справляться с подобным осознанием. Напротив, вездесущая инфантилизирующая мать, которая препятствует внутреннему стремлению ребенка к индивидуации, обычно выражающемуся в автономном локомоторном функционировании его Эго, может задерживать развитие у ребенка способности разделять Я и Другого, несмотря на прогрессивное или даже опережающее возраст развитие его когнитивных, перцептивных и аффективных функций.

Беря истоки в первоначальном детском примитивном когнитивно-аффективном состоянии, характеризующемся отсутствием дифференциации Я—другой, основная внутрипсихическая и поведенческая жизнь начинает организовываться вокруг проблем сепарации и индивидуации. Период, в котором подобная организация занимает центральное место, мы определяем как фазу сепарации-индивидуации. В части II мы опишем этапы данного процесса (субфазы), начиная с самых ранних признаков дифференциации, прослеживая затем период детской поглощенности собственным автономным функционированием при практически полной исключенности матери, потом не менее важный период воссоединения («рапрошман»), когда ребенок, очевидно, по причине более ясного восприятия своей отдельности от матери, срочно перенаправляет основное внимание обратно на мать и в конечном итоге приходит к примитивному чувству своего Я, своего существования и индивидуальной идентичности, а также «движение к константности либидинального объекта и Я».

Мы хотели бы подчеркнуть, что в фокусе нашей работы находится раннее детство. Мы не намерены, как это часто бывает, делать широких допущений, подразумевая, что каждый шаг в сторону видоизменения или расширения чувства «Я» в любом возрасте является частью процесса сепарации-индивидуации. Нам кажется, это сделало бы понятие выхолощенным и ошибочно увело бы в сторону от того, что мы видим его сердцевиной — раннее внутрипсихическое Достижение чувства отдельности. Прошлые, частично нерешенные проблемы с самоидентичностью и телесными границами или конфликты, связанные с сепарацией и переживанием отдельности, могут оживать (или могут оставаться периферически или даже центрально активными) на любом или на всех жизненных этапах; но истоки этого процесса лежат в детстве и связаны с событиями и ситуациями, возникающими отнюдь не заново. На них мы и должны направить свое внимание.

Что касается места нашей работы в психоаналитической теории в целом, то мы считаем, что она имеет непосредственное отношение к двум основным вопросам: адаптации и объектным отношениям.

АДАПТАЦИЯ

С точки зрения истории развития психоанализа адаптацию начали изучать довольно поздно. Основоположником рассмотрения адаптации с психоаналитических позиций стал Хартманн (Hartmann, 1939). Возможно, это связано с тем, что в клиническом психоанализе взрослых столь многое исходит от самого пациента — от его имеющих давнюю историю черт характера и доминирующих фантазий. Но в работе с младенцами и детьми адаптационный процесс поражает наблюдателя своей силой. Изначально развитие ребенка протекает в матрице материнско-младенческого диадического союза. Какую бы приспособленность к ребенку ни демонстрировала мать, и вне зависимости от того, насколько она чутка и эмпатична, мы твердо убеждены в том, что свежая и пластичная способность ребенка к адаптации и его потребность в ней (в стремлении получить удовлетворение) значительно сильнее, чем у его матери, чья личность со всеми ее характерными паттернами и защитами уже жестко и часто ригидно организована (Mahler, 1963). Формирование ребенка связано с попытками подстроиться под стиль и образ действий матери, — неважно, представляет ли она здоровый или патологический объект для такой адаптации. Метапсихологически, фокус Динамической точки зрения — конфликт между импульсом и защитой — в ранние месяцы жизни гораздо менее важен, чем он станет впоследствии, когда структуризация личности вызовет к жизни интра- и интерсистемные конфликты первостепенной важности. Напряжение, травматическая тревога, биологический голод, эго-аппарат и гомеостаз являются околобиологическими понятиями, которые соответствуют самым ранним месяцам жизни и являются предшественниками соответственно психической тревоги, сигнальной тревоги, оральных или других импульсов, эго-функций и внутренних механизмов регуляции (защит и черт характера). Адаптивный подход в большей степени соответствует ранним стадиям развития, поскольку, когда ребенок рождается, необходимость адаптации максимально велика. К счастью, ребенок готов к адаптации благодаря пластичности и несформированности своей личности, которая развивается под влиянием окружающей среды и необходимости приспособиться к ней. Адаптационные способности имеются у ребенка уже в раннем младенчестве.

ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Мы полагаем, что наша работа внесла немалый вклад в психоаналитическое изучение объектных отношений. Ранние работы по психоанализу показали, что развитие объектных отношений зависит от влечений (Freud S., 1905; Abraham, 1921, 1924; Fenichel, 1945). Такие понятия, как нарциссизм (первичный и вторичный), амбивалентность, садомазохизм, оральный или анальный характер и эдипов треугольник, одновременно относятся как к проблемам влечений, так и к объектным отношениям (ср.: Mahler, 1960). Наша работа должна рассматриваться как дополняющая вышеуказанные в том, что касается формирования объектных отношений на базе нарциссизма параллельно раннему развитию Эго, которое образуется в контексте одновременного либидинального развития. Наша работа посвящена достижению когнитивноаффективного осознания отдельности как предварительному условию настоящих объектных отношений, роли эго-аппарата (таких функций, как моторика, память, восприятие) и более сложных эго-функций (таких, как тестирование реальности), дающих толчок такому осознанию. Мы собираемся показать, как объектные отношения развиваются из младенческого симбиоза или первичного нарциссизма и видоизменяются параллельно достижению сепарации и индивидуации и как, в свою очередь, эго-функционирование и вторичный нарциссизм развиваются на базе нарциссического и позднее объектного отношения к матери.

Что касается клинических психопатологических феноменов, мы считаем, что наша работа направлена на изучение того, что Анна Фрейд (Freud А., 1965b) назвала нарушениями в развитии, которые благодаря постоянным изменениям энергии могут сгладиться на более поздних этапах и которые при определенных обстоятельствах могут быть предшественниками детских неврозов и патологии среднего уровня. В редких случаях, когда развитие на субфазах протекало крайне неудачно или было очень тяжело нарушено, мы обнаружили, что в результате этого может возникнуть пограничная феноменология, или пограничное состояние, или даже психоз. Наши данные подтверждаются работами ФриджилингШредера (Frijling-Schreuder, 1969), Кернберга (kernberg, 1967), а также Г. и Р. Бланк (G. and R. Blanck, 1974).

В данной книге, в отличие от работы, посвященной изучению ранних детских психозов (Mahler, 1968), в основном описывается среднестатистическое развитие и делается попытка лучше понять патологию преимущественно среднего уровня.

Во время изучения ранних детских психозов с преобладанием как аутистического (kanner, 1949), так и симбиотического синдромов (Mahler, 1952; ср.: Mahler, Furer, Settlage, 1959) дети, находящиеся под наблюдением, казалось, были не способны преодолеть порог галлюцинаторного сумеречного состояния, пребывая на общей симбиотической орбите мать— дитя (Mahler, Furer, 1960; ср.: Mahler, 1968b). Эти дети могут никогда не демонстрировать реакцию или способность адаптации к стимулам, исходящим от материнской фигуры. Иначе говоря, эти дети не способны использовать «основное материнское отношение>> (Mahler, Furer, 1966). При этом они могут впадать в панику при любом намеке на реальную отделенность. Даже тренировка автономных функций (например, моторики или речи) может привести к отрицанию или искажениям в целях сохранения иллюзии безусловно всемогущего симбиотического союза (ср.: Ferenczi, 1913).

Что бы ни случилось, у этих детей имеется явный дефицит способности использовать мать как сигнальную систему для ориентации в мире реальности. В результате детская личность терпит крах в попытке самоорганизации вокруг отношений с матерью как с внешним объектом любви. Эго-аппарат, который обычно формируется на базе отношений с «достаточно хорошей» матерью (см.: Winnicott, 1962), не может благополучно развиваться. В терминах Гловера (Glower, 1956), ядро Эго не интегрируется, а вторично распадается. Ребенок с превалирующими аутистическими защитами, кажется, обращается с «матерью во плоти» (Bowlby, Robertson, Rosenbluth, 1952) как с неживой; только в случае, если его аутистическому панцирю угрожает насильственное проникновение со стороны человека,

он реагирует яростью и/или паникой. С другой стороны, ребенок с превалирующей симбиотической организацией обращается с матерью, как будто она является частью его самого, слита с ним (Mahler, 1968). Такие дети не способны интегрировать в себя образ матери как отдельного и полностью внешнего объекта; вместо этого они поддерживают расщепление между хорошими и плохими частичными объектами, поочередно желая инкорпорировать хороший и исключить плохой. В связи с тем, что подобные решения чередуются, адаптация к окружающему миру (наиболее конкретно представленная в развитии объектного отношения к матери [или отцу]) и индивидуация, связанная с формированием уникальной личности ребенка, не могут развиваться гладко, начиная уже с самых ранних этапов. Таким образом, базовые человеческие характеристики не находят своего выражения и искажаются уже в своей рудиментарной основе или распадаются в дальнейшем.

Изучение периода нормального симбиоза и нормальной сепарации и индивидуации помогает сделать более понятными нарушения развития у психотичных детей.

НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Во время дискуссий и докладов на протяжении последних лет мы выяснили, что три наших базовых понятий часто трактуются неверно и требуют дополнительного прояснения. Прежде всего, мы используем термин сепарация, или отделенность, для обозначения интрапсихического достижения чувства отделенности от матери и посредством этого от всего мира как такового. (Это то самое чувство отдельности, которого не может достичь психотичный ребенок.) Такое чувство отдельности постепенно приводит к ясным интрапсихическим репрезентациям себя как отличного от репрезентаций объектного мира (Jacobson, 1964). В случае нормального развития действительное физическое отделение (происходящее в повседневной жизни) является важным вкладом в ощущение ребенком себя как отдельного человека, но это именно чувство существования в качестве отдельного индивида, а не факт ощущения себя физически отделенным от кого-то, который мы будем обсуждать. (На самом деле, при некоторых отклоняющихся от нормы условиях факт физической сепарации может привести даже к большему, сопровождающемуся приступами паники отрицанию факта отделения и к галлюцинаторному симбиотическому союзу.)

Во-вторых, аналогичным образом мы используем термин симбиоз (Mahler, Furer, 1966) для обозначения скорее интрапсихических, а не поведенческих феноменов. Можно сказать, что симбиоз — это скорее предполагаемое состояние. Мы имеем в виду не столько прилипчивое поведение, сколько часть примитивной когнитивно-аффективной жизни, в рамках которой дифференциация между собой и матерью не происходит совсем или стирается в результате регрессии. На самом деле, для этого необязательно требуется физическое присутствие матери, такое состояние может базироваться на примитивных представлениях о единстве и/или скотомизации или отрицании противоречащих восприятий (см. также: Mahler, 1960).

В-третьих, Малер (Mahler, 1958а, Ь) еще ранее рассматривала ранний детский аутизм и симбиотические психозы в качестве двух тяжелейших нарушений идентичности. Мы используем термин идентичность для описания самого раннего осознания чувства собственного бытия, существования — ощущения, которое, как мы полагаем, частично включает в себя катектирование тела либидинальной энергией. Это не чувство «кем я являюсь», но «что я существую»; это самый ранний шаг в процессе развития индивидуальности.

СИМБИОТИЧЕСКИЙ ПСИХОЗ

И НОРМАЛЬНАЯ СЕПАРАЦИЯ-ИНДИВИДУАЦИЯ.• ОБЗОР

Так сложилось, что, начав с наблюдения нормального развития, мы постепенно переключились на изучение патологических феноменов, включая детские психозы. Конечно,

проблемы нормального развития не остались совсем без внимания. Несмотря на то, что данная работа непосредственно основана на исследовании симбиотического психоза в раннем детстве, мы бы хотели проследить, каким образом из этого исследования естественно вытекает пересмотр нами некоторых соображений по поводу нормального развития.

Гипотеза о нормальной фазе сепарации-инДивиДуации

В нашем предыдущем исследовании естественной истории симбиотического детского психоза (совместно с Фюрером) мы достигли предела понимания, когда пытались выяснить, почему такие дети-пациенты были не способны развиваться дальше за пределы искаженной симбиотической фазы, почему им приходится даже возвращаться назад к причудливым механизмам поддержания жизни, имеющим вторичную аутистическую природу (Mahler, Furer, 1960; Mahler, 1968b). Чтобы понять это, нам показалось необходимым узнать больше о последовательности этапов, ведущих к нормальной индивидуации, и в особенности о сенестетическом, довербальном и раннем границеобразующем опыте, превалирующем на первых двух годах жизни.

Мы задавались разнообразными вопросами. В чем состоит

«обычный способ» стать отдельным индивидуумом, который был недоступен этим

психотичным детям? На что похож «процесс вылупления» у нормального ребенка? Как

понять все аспекты влияния матери на эти процессы? Почему подавляющее

большинство детей оказываются способны достичь этого протекающего постепенно

переживания второго психологического рождения, которое, беря начало в

симбиотической фазе, продолжается в процессе сепарации-индивидуации? И каковы

генетические и структурные характеристики, не позволяющие препсихотическому

ребенку пережить опыт второго рождения, вылупления из симбиотической ![]() границы»

мать—дитя?

границы»

мать—дитя?

К 1955 г. мы (Mahler, Gosliner) смогли сформулировать концепцию нормальной фазы сепарации-индивидуации.

Позвольте из соображений лаконичности назвать [этот] период... фазой сепарации-инДивиДуации в личностном развитии. Мы отстаиваем ту точку зрения, что данная фаза сепарации-индивидуации является ключевой по отношению к Эго и развитию объектных отношений. Также мы убеждены, что характерным страхом данного периода является сепарационная тревога. Данная сепарационная тревога не является синонимом страха аннигиляции в связи с ощущением покинутости. Эта тревога является менее резко затопляющей, чем тревога предыдущей фазы. Она является, тем не менее, более сложносоставной, и в дальнейшем мы надеемся детально исследовать эту сложность. Также необходимо изучить мощную побудительную силу, которая дает импульс к сепарации [5] вкупе со страхом сепарации, если мы желаем понять тяжелую психопатологию детства, которая так часто начинается неявно или проявляется резко, начиная со второй половины второго года жизни.

Данная фаза сепарации-индивидуации является как бы опытом второго рождения, который описывается как <<вылупление из симбиотической материнско-детской общей мембраны». Такое вылупление является таким же неизбежным, как и биологическое рождение (Mahler, Gosliner, 1955, р. 196).

И далее:

С целью понимания нашей точки зрения, мы предлагаем сфокусироваться на защитной позиции ребенка в возрасте от 18 до 36 месяцев, желающего защищать свой находящийся в становлении, приносящий удовольствие и ревностно охраняемый образ себя от посягательств матери и других важных фигур. Это клинически важный и бросающийся в глаза феномен в период

фазы сепарации-индивидуации. Как указала Анна Фрейд (Freud А., 1951b), в возрасте двух и трех лет у тоддлеров можно наблюдать квазинормальную фазу негативизма. Это является характерной поведенческой реакцией, отмечающей процесс освобождения от материнско-детского симбиоза. Чем менее удовлетворительной или более паразитической была симбиотическая фаза, тем более заметной и преувеличенной будет такая негативистическая реакция. Угроза репоглощения вызывает страх, и необходимо защитить недавнюю и едва начавшуюся индивидуальную дифференциацию. По достижении возраста 15—18 месяцев первичный этап объединения и идентификации с матерью перестает быть конструктивным для эволюции Эго и объектного мира (Mahler, Gosliner, 1955, р. 200).

В настоящее время мы считаем, что начало сепарации-индивидуации происходит гораздо раньше, и готовы значительно расширить эти ранние формулировки.

Гипотеза о возникновении тревоги в связи с осознанием отдельности

Была выдвинута гипотеза (Mahler, 1952), что у некоторых тоддлеров созревание двигательной и других автономных эгофункций сопровождается отставанием в эмоциональной готовности функционировать отдельно от матери. Это приводит к панике во всем организме, психическое содержание которой пока что не может быть определено, поскольку ребенок (все еще на довербальной стадии) не может об этом сообщить (ср. также: S. Harrison, 1971). Такая паника никогда не проявляется в виде сигнальной тревоги, но сохраняет свой характер острого дистресса на фоне неспособности ребенка использовать Другого как внешний стабилизатор или вспомогательное Эго. В дальнейшем это препятствует структурализации Эго. Дело в том, что процесс созревания продолжается, в то время как психологического развития не происходит[6] , что приводит

к чрезвычайной хрупкости рудиментарного Эго. За этим может последовать дедифференциация и фрагментация, что в результате приводит к хорошо известной клинической картине ранних детских психозов (Mahler, 1960).

Такой взгляд на внутрипсихические события остается, конечно, гипотетическим — особенно в свете довербальной природы обсуждаемых феноменов. Тем не менее он кажется вполне соответствующим наблюдаемым клиническим данным, которые не гипотетичны, а описательны, в том, что касается потери уже достигнутой автономности функций и остановки дальнейшего развития. Такая фрагментация может произойти в любое время с конца первого и на протяжении второго года жизни. Она может последовать за болезненной травмой, но чаще происходит в связи с событиями, которые не кажутся значимыми, такими как непродолжительная разлука или незначительная утрата. Это подтолкнуло нас к изучению маскированных <<приступов паники>> у нормальных младенцев и тоддлеров во время сепарации-индивидуации и способов, при помощи которых мать и ребенок как совместно, так и индивидуально с ними справляются. Наши умножающиеся знания о задачах развития, с которыми сталкивается нормальный младенец и подросший ребенок во время фазы сепарации-индивидуации, о злоключениях и трудностях и временных регрессиях, наблюдаемых в поведении этих детей, обеспечили нас основой для формулирования теоретических рамок нашего понимания как доброкачественных кратковременных нарушений и невротических расстройств, так и редких случаев более тяжелых и длительных реакций, демонстрируемых психотичными детьми в раннем возрасте или позже.

Гипотеза о развитии чувства идентичности

Согласно третьей гипотезе (Mahler, 1958а, Ь), нормальная сепарация-индивидуация является важнейшим предварительным условием развития и поддержания «чувства идентичности». Интерес к проблеме идентичности возник в связи с наблюдением озадачивающих клинических феноменов — а именно

32

неспособности психотичного ребенка удержать чувство целостности, индивидуального существования, не говоря уже о «чувстве человеческой идентичности». Аутистические и симбиотические ранние детские психозы рассматривались как два в высшей степени тяжелых расстройства чувства «идентичности» (Mahler, 1958а): было ясно, что такие редкие состояния были вызваны тем, что с самого начала что-то пошло не так, в частности, в самых ранних взаимодействиях внутри диады <<мать—дитя». Кратко говоря, основная идея центральной гипотезы такова: в случаях первичного аутизма существует замороженная, неодушевленная преграда между субъектом и человеческим объектом, а в симбиотическом психозе имеет место слияние, отсутствие дифференциации между Я и не-я — полное размывание границ. Эта гипотеза, в конце концов, привела нас к изучению формирования чувства отдельного существования и идентичности в норме (ср.: Mahler, 1960).

О катализирующей функции нормального материнского отношения

Четвертая гипотеза возникла на основе впечатляющего и характерного наблюдения, состоявшего в том, что симбиотические психотичные дети были не способны использовать мать как реальный внешний объект в качестве базы для развития стабильного чувства отдельности от реального мира и связанности с ним. Работа с нормальными диадами «мать—дитя» пробудила наш интерес к модальностям контакта между матерью и ребенком на разных этапах процесса сепарации-индивидуации — к модальностям, в рамках которых поддерживается контакт, даже несмотря на идущий на убыль симбиоз, и к особенной роли матери не только в поддержании чувства отдельности ребенка, но также и в специфическом формировании черт его стремящейся к индивидуации личности посредством взаимодополнения, противопоставления, идентификации и разотождествления (Greenson, 1968).

Так развивались основные идеи работы с симбиотическими психотичными детьми, естественным образом постепенно трансформируясь в идею организации работы с нормальными диадами «мать—дитя».

В конце 1950-х годов в Детском Центре в Нью-Йорке Фюрер и Малер начали систематизированное исследование «Естественная история детского симбиотического психоза». Это было исследование терапевтического воздействия, в котором мы использовали так называемую трехчастную структуру (мать, ребенок и терапевт), примененную впервые доктором Паулой Элкиш (Elkisch, 1953). Мы пытались установить то, что в своих поздних работах Августа Олперт (Alpert, 1959) назвала бы корректирующими симбиотическими отношениями между матерью и ребенком, при помощи терапевта, исполняющего роль моста между ними. Одновременно с вышеуказанным проектом началась пилотная фаза наблюдения-исследования нормальных пар мать—дитя. Последнее явилось двухфокусным наблюдением-исследованием (т. е. в центре внимания были и мать, и ребенок) более или менее случайно выбранных диад «мать—дитя», в ходе которого детско-материнские пары сравнивались друг с другом и с самими собой по прошествии времени. Эти исследования раннего детского симбиотического психоза и нормальных диад «мать—дитя» проводились параллельно в течение около четырех лет и продолжались по отдельности еще в течение семи лет.

Исследования среднестатистических диад «мать—дитя» велись более систематично и широкомасштабно с 1963 г. 2 Вопросы, которыми мы изначально задавались, соотносились с двумя основными гипотезами: (1) что существует нормальный и универсальный внутрипсихический процесс сепарации-индивидуации, которому предшествует фаза нормального симбиоза; и (2) что в определенных предрасполагающих к этому, но крайне редких случаях созревание двигательной и других

![]()

1 Грант М-3353 Национального Института Психического Здоровья, USPHS 1959/1960-62/1963, «Естественная история детского симбиотического психоза», М. С. Малер и М. Фюрер — ведущие исследователи.

2 Их продолжили исследования д-ра Дж. Б. Макдевитта, Анни Бергман и др.

автономных эго-функций в случае одновременного отставания в эмоциональной готовности функционировать отдельно от матери дает толчок к возникновению паники, охватывающей весь организм. Такая паника вызывает фрагментацию Эго, что приводит к формированию клинической картины ранних детских симбиотических психозов (Mahler, 1960).

С тех пор мы выяснили, что существует неисчислимое количество форм и степеней нарушенности процесса сепарации-индивидуации.

Метод изучения процесса нормальной сепарации-индивидуации схож с методом, используемым в исследовании «Естественная история детского симбиотического психоза» (трехчастная структура), и характеризуется длительным присутствием матери, физической обстановкой, специально созданной и в высшей степени подходящей для наблюдения за готовностью маленького ребенка к активному экспериментированию с отделением и воссоединением, а таюке возможностью наблюдать реакцию ребенка на переживание пассивной сепарации.

Работа по изучению фазы нормальной сепарации-индивидуации, в свою очередь, обеспечила значительную обратную связь для более ранних работ по детскому симбиотическому психозу. Благодаря нашим описаниям субфаз процесса сепарации-индивидуации мы смогли предвосхитить и осмыслить некоторые перемены к лучшему, наблюдаемые у нарушенных детей в течение курса интенсивной терапии (ср.: Bergтап, 1971; Furer, 1971; kupferman, 1971). Даже сами по себе формулировки относительно симбиотического психотического ребенка (приведенные выше) несут на себе след нашего понимания процесса сепарации-индивидуации (Mahler, Furer, 1972; Mahler, 1969b, 1971).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ И ВЫВОДАМ

Вопрос о выводах, которые можно сделать, исходя из непосредственных наблюдений, относящихся к довербальному

периоду, — один из самых противоречивых. Ребенок не владеет речью, и даже передать полученный материал с помощью вербальных средств ему крайне затруднительно. Проблема психоаналитического реконструирования находит здесь свою параллель с проблемой психоаналитического конструирования, т. е. построения картины внутренней жизни ребенка в довербальный период — задачи, в выполнении которой сенестетическая эмпатия играет, как мы полагаем, ведущую роль. Хотя мы не можем полностью доказать правомерность подобных построений, мы, тем не менее, считаем, что они могут быть полезны и что мы обязаны попытаться их сформулировать.

Аналитики занимают различные позиции, отражающие широкий спектр попыток понимания довербального периода. Одну крайнюю точку зрению отстаивают те, кто верит во врожденный комплекс эдипальных фантазий, — кто вслед за Мелани Кляйн и ее последователями считает, что квазифилогенетическая память, врожденные символические процессы свойственны самым ранним периодам внеутробной психической жизни человека (Mahler, 1969; Furer, цит. по: Glenn, 1966). На другом конце спектра находятся те фрейдистские аналитики, которые относятся с большим одобрением к веским вербальным и реконструктивным доказательствам, сформированным на базе фрейдовских метапсихологических конструктов, — те, кто, по-видимому, полагает, что нет веских причин считать довербальный материал основой для большинства наших гипотез, пусть даже экспериментальных и самых осторожных. Они требуют, чтобы такие гипотезы были также подтверждены реконструкцией, а именно клиническим и, конечно же, по большей степени вербальным материалом. Также существует большая группа аналитиков, занимающих умеренные позиции и готовых с осторожностью рассмотреть тот вклад в теорию, который вносят умозаключения, основанные на наблюдении довербального периода (Mahler, 1971).

В общем, выдвигая догадки относительно довербального периода, построенные на клинических психоаналитических данных, аналитики-теоретики отстаивают свое право всегда задавать вопросы «Почему?», «Что привело к этому?» и отвечать на них, прослеживая все более и более ранние вербализируемые воспоминания и в конце концов связывая эти воспоминания с довербальными (но ясно наблюдаемыми) феноменами раннего детства, которые изоморфны вербализованным клиническим феноменам; например, комментарии Фрейда (Freud S., 1900, р. 271) касательно сновидений о полетах и переживаний маленьких детей, когда их подбрасывают взрослые (ср. также: Anthony, 1961). Таким образом, мы изучаем феномены довербального периода, которые выглядят (со стороны) совпадающими с теми видами переживаний, о которых пациенты лишь гораздо позже смогут сообщить в анализе, т. е. в своих вербализованных воспоминаниях, возникающих во время свободных ассоциаций, и на тот момент без осознания их источников.

Как и в клиническом психоанализе, для нашего метода работы от начала до конца было характерно «свободно плавающее внимание» с целью заметить обычные и ожидаемые, но гораздо в большей степени неожиданные, удивительные и необычные способы поведения и результаты взаимодействий. Как во время анализа ухо функционирует в качестве психоаналитического инструмента (см.: Isakower, 1939), так в психоаналитическом наблюдении за маленькими детьми глаз аналитика свободно следует туда, куда ведет его феноменологическая последовательность (ср.: Freud А., 1951b).

Но независимо от этих основных вариантов психоаналитической установки наблюдающий за маленьким ребенком в довербальный период имеет особую возможность видеть тело в движении. Чтобы объяснить одну из главных причин, почему мы делаем выводы, основываясь на невербальном поведении, позвольте нам вкратце отметить значимость кинестетической и двигательной функций для растущего ребенка. Как было указано в ряде работ в 1940-е годы (Mahler, 1944; Mahler, Luke, Daltroff, 1945; Mahler, Gross, 1945; Mahler, 1949а), наблюдение феноменов, связанных с моторикой, кинестетикой и жестами (аффектомоторикой), относящихся ко всему теЛУ, может обладать большой ценностью. Это позволяет сделать предположение о том, что происходит внутри ребенка; точнее

говоря, моторные феномены коррелируют с внутрипсихическими событиями. Это особенно верно для первых лет жизни.

Почему это так? Потому что моторные и кинестетические средства выражения являются основными экспрессивными и защитными способами реагирования, доступными маленькому ребенку (задолго до того, как вербальная коммуникация займет свое место). На их основе мы можем делать выводы о внутреннем состоянии, поскольку они являются его конечной производной. Нельзя с уверенностью судить о внутреннем состоянии, но многократные, повторяемые и проверенные наблюдения и умозаключения могут предохранить от глобальной ошибки в предположениях[7] . Более того, в довербальный период, пока речь не взяла на себя главную экспрессивную функцию, задача коммуникации лежит в основном на сферах мимики, моторики и жестов. И наконец, очень маленький ребенок еще не овладел такими средствами телесной экспрессии, как модуляции, сдерживание, притворство и защитные искажения.

Богатое и экспрессивное аффектомоторное (жестовое) поведение маленького ребенка, охватывающее все его тело, а также его передвижения вперед-назад с целью сближения и привлечения внимания или увеличения дистанции между ребенком и его матерью — их частота, амплитуда, длительность и интенсивность,— служили нам важными отправными точками, дававшими представления о связях со многими феноменами, которые мы обнаруживаем посредством вербальной коммуникации в более зрелом возрасте. Мы наблюдали экспрессивную двигательную активность маленького ребенка по мере прогресса от немедленного отреагирования

инстинктивного импульса к использованию обходного пути, обеспечиваемого примитивными способностями Эго откладывать, обучаться и предугадывать. Мы наблюдали и оценивали автономное и свободное от конфликтов моторное функционирование ребенка, уделяя особое внимание прогрессивным шагам в процессе его сепарации-индивидуации. Кратко говоря, наблюдение моторно-жестового поведения дало нам важный ключ к пониманию внутрипсихических событий и повлияло на возникновение ныне существующих формулировок, к которым мы скоро обратимся (см.: Homburger, 1923; Mahler, 1944; Mahler, Luke, Daltroff, 1945).

Вместо того, чтобы далее углубляться в основные противоречия, связанные с наблюдением довербальных детей и легитимностью выводов об эволюции внутрипсихических феноменов, мы хотели бы представить историю, методы и предварительные результаты одной предпринятой в данном направлении попытки.

ГЛАВА 2

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕТТИНГА

данной главе мы опишем постепенное развитие нашего способа работы. Вначале наш подход был в максимальной степени клиническим, не отличался систематизированностью и в то же время был необычайно стимулирующим. Впоследствии мы перешли к большей, временами даже чрезмерной систематизации, в том смысле, что наша система сбора данных теряла связь с изначально естественным видом материала, но мы смогли, как нам кажется, восстановить баланс и создать достаточно гибкие способы организации данных. Эти изменения совпали до некоторой степени с изменениями физических аспектов организации исследования и с прогрессом в создании формулировок (мы поговорим об этом позже). В целом, однако, нашей целью было нахождение того способа работы, который позволил бы сохранять баланс между свободным психоаналитическим наблюдением и предварительно заданным экспериментальным планом.

Мы знаем, что наши методы серьезно критикуются представителями обеих крайних точек зрения, и вполне понимаем, чем вызвана эта критика. С особой ясностью мы осознаем проблему подтверждения наших результатов, нахождения им хотя бы косвенных доказательств. Согласно общепринятой в психоанализе позиции, наши наблюдения за детьми-тоддлерами не позволяют нам получить необходимых подтверждений посредством самоотчета о возникновении согласующихся воспоминаний, изменении симптома — тех индикаторов, что подтверждают правильность интерпретации и на которые обычно полагаются в клиническом психоанализе. Но, хотя нам и недостает субъективных отчетов (это касается детей раннего возраста, но не более старших детей или матерей) и, конечно же, мы не выполняем роль «чистого экрана» для наших испытуемых и не вызываем у них невроз переноса, тем не менее, мы ведем наблюдение при помощи «психоаналитического глаза», вооруженного всеми имеющимися познаниями о внутрипсихической жизни, позволяя нашему вниманию следовать туда, куда его ведут явления, разворачивающиеся перед нами. Что касается другого полюса, то с точки зрения строгого эксперимента, при рассмотрении фактов мы, конечно же, не смогли освободиться от пристрастности, гало-эффекта и от оценочных суждений. И хотя наш подход является чисто клиническим и допускает внесение поправок, мы организовали работу таким образом, чтобы повторно наблюдать феномены в ситуациях, стандартизированных насколько возможно, и подвергать их соответствующей валидизации.

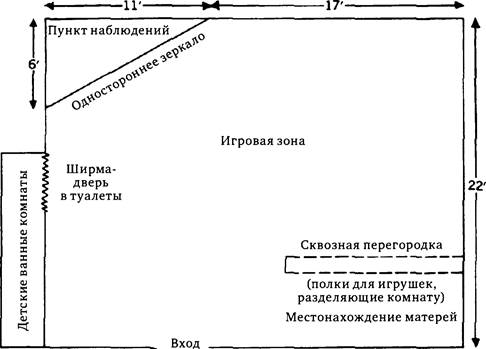

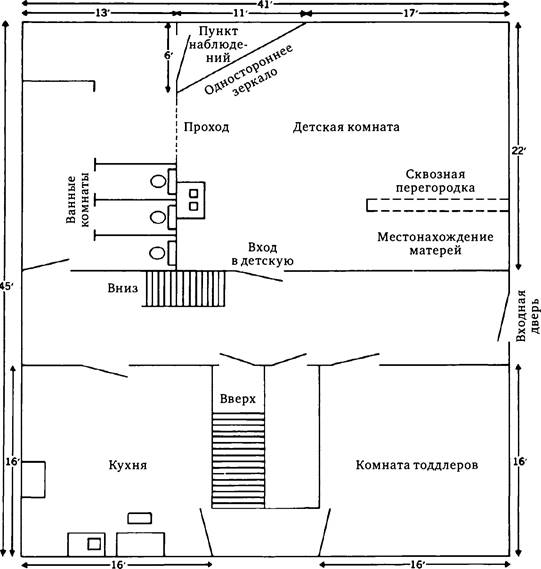

Начальная, менее систематизированная фаза нашей работы была, как мы уже сказали, необыкновенно продуктивной и привела к созданию тех формулировок относительно субфаз процесса сепарации-индивидуации, на которые мы уже ссылались и которые мы детально обсудим в следующем разделе. Такая продуктивность, без сомнения, проистекала из новизны нашей работы в то время; перед нами возникало множество наблюдений и идей, многие из которых казались новыми и свежими. Но высокая продуктивность также была, вероятно, связана (как кажется теперь) с нашим мудрым решением позволить матерям и их детям самим показать, каким образом должно проходить наше исследование. Матери сами определяли, насколько они хотели использовать Центр и участвующих наблюдателей, темп работы и пределы, до которых они были готовы быть с нами откровенными, степень ответственности за заботу о своем ребенке в Центре и т. п. Это сделало наши методы менее систематизированными, но отвечающими потребностям субъектов исследования. Аспекты физического сеттинга также помогли. Там, где мы располагались изначально, например, туалет для детей был рядом с детской — по сути, вход в него располагался прямо посередине комнаты (см. рисунки 1 и 2) и был отгорожен от игровой части помещения лишь невысокой ширмой. Позже, когда мы переехали на верхний этаж того же здания и у нас появился шанс получше обустроить ванные комнаты для тоддлеров в конце длинного холла, мы обнаружили, что лишились важной возможности наблюдать поведение детей во время совершения туалета, а именно любопытство тоддлеров и увлекательные игры с водой и содержимым унитаза, их интерес к своему и чужому телу и использование этой привлекательной комнаты собственно по назначению. В дальнейшем мы также лишились шанса наблюдать поведение матерей во время смены подгузников и их реакцию на то, как младенцы и тоддлеры проскальзывают под ширму в туалет и т. д.

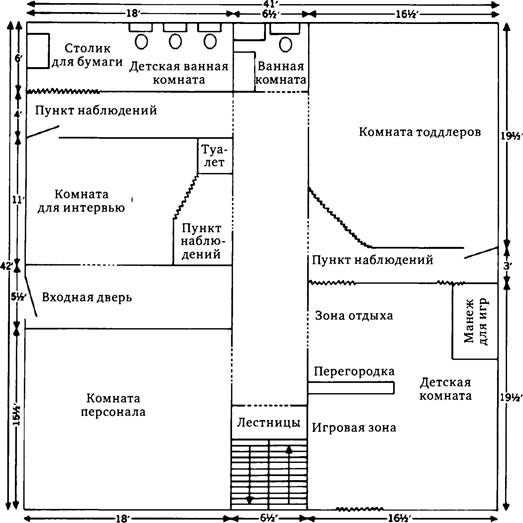

По прошествии половины срока исследования нам пришлось переехать (на верхний этаж того же здания), и у нас стало больше места (см. рисунок З). Но независимо от этого наши попытки сделать изучение данных более четким (как нам теперь кажется) вернуло нас к тому периоду, когда нам нужно было искать оптимальный баланс между клиническим и систематизированным исследованием.

Эта глава описывает физический сеттинг нашего исследования, в особенности возможности, которые он предоставлял для наблюдения явлений, связанных с процессом сепарации-индивидуации. В ней вы также найдете некоторый обзор преобразований первоначальной планировки. Краткое перечисление разнообразных данных, полученных нами, а также обсуждение некоторых связанных с ними вопросов представлено в приложении А. В приложениях также содержится: 1) обсуждение метода, приводятся обоснования нашего подхода к анализу данных; 2) краткий обзор некоторых промежуточных попыток формального сбора данных и количественного анализа, который, способствуя развитию более ясного стиля наших описаний, тем не менее не увенчался успехом, поскольку оказался либо слишком узконаправленным, неспособным охватить процессы развития у детей, либо чрезмерно формализованным, либо и то и другое вместе; и З) рассмотрение каждого из трех наших более поздних подходов к сбору

Рис. 1. Комната матерей и маленьких детей. Первоначальный сеттинг

данных (ориентирующие вопросы, наблюдение по зонам исходя из наших психоаналитически заданных рамок установления взаимосвязей, построение формулировок относительно ранних образований характера как производных процесса сепарации-индивидуации).

Описывая здесь физические аспекты сеттинга нашей работы и историю его создания, мы надеемся, что наши более поздние подходы к полученным данным будут восприняты именно как попытки эффективно справиться с внушительным количеством данных, не потерявшись при этом в деталях и сохранив в поле зрения основную цель — изучение процесса сепарации-индивидуации.

ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТТИНГА

Метод, которого мы придерживались в работе, по большей части основывался на описательном клиническом подходе, подразумевающем наблюдения за диадами «мать—дитя»

Рис. 2. План этажа. Первоначальный сеттинг

в естественной обстановке. Изначальный сеттинг (на нижнем этаже) был организован таким образом, чтобы обеспечить проявление поведенческих феноменов, изучение которых способствовало бы пониманию процесса сепарации-индивидуации.

Мы хотели бы повторить общее описание базового сеттинга материнско-детской комнаты, которое мы давали несколько лет назад (см.: Pine, Furer, 1963), и дополнить его некоторыми деталями. Работа с нормальными маленькими детьми проходила в игровой комнате, где группа детей была занята играми в большом манеже, на матах или на полу. дети активно

![]() = Одностороннее зеркало

= Одностороннее зеркало

![]() Дверь

Дверь

Рис. З. План этажа. Конечный сеттинг

экспериментировали со своим телом и его возрастающими возможностями: усаживались и опрокидывались на спину, тянулись к игрушке, пытаясь ее ухватить, вытягивались, стараясь повернуться в сторону матери, чей голос они могли слышать, когда она не находилась в их поле зрения. Они смотрели на нее из манежа и улыбками и агуканьем приглашали ее подойти и поиграть. Они самостоятельно играли с игрушками, особенно с теми, которые могли бы послужить для создания «увлекательных зрелищ» (Piaget, 1937). Матери были вольны разговаривать друг с другом и взаимодействовать со своими детьми, как им того захочется.

Мы хотели создать ситуацию, в которой можно было бы наблюдать спонтанные каждодневные взаимоотношения матери и ребенка в естественной обстановке, и нам это удалось. В игровой комнате была небольшая зона, отведенная под гостиную для матерей, где они могли болтать, пить кофе или читать и откуда у них был обзор и полный доступ к детям. Также там была другая, гораздо большая зона, в которой находилось много привлекательных и красочных игрушек, и дети при первой возможности стремились начать свободно перемещаться между зоной игрушек, местом, где обычно находились матери, и другими частями комнаты. Сепарация матери и ребенка не была полной в том, что касается пространственного обустройства комнаты; это не было похоже на ситуацию в школе или детском саду, где мать на некоторое время перекладывает заботу о своем ребенке на плечи воспитателя или учителя. Это больше походило на обстановку на уличной игровой площадке, где дети играют, где им захочется, в то время как матери сидят на скамейках и разговаривают, при этом дети полностью находятся в их поле зрения и имеют возможность обратиться к матери, что бы им ни потребовалось. Рисунок 1 иллюстрирует первоначальный сеттинг материнско-детской комнаты[8] .

Возможности наблюдать сепарацию

Было ясно с самого начала, что центральный феномен исследования — внутрипсихический процесс сепарации и индивидуации — не доступен прямому наблюдению; но подходы к этому внутрипсихическому процессу можно было бы найти, исходя из наблюдений за взаимодействием диады <<мать—дитя», и, таким образом, сделать выводы, основываясь на поведении, которое на самом деле можно наблюдать. В начале нашей работы, когда наши исследования были сосредоточены в основном

СЕТТИНГА

на детях в возрасте от одного до двух лет, мы считали, что большинство предположений о сути внутрипсихического процесса должно сформироваться благодаря наблюдениям за тем, как обычно переживается сепарация, как активная, так и пассивная, которая происходит ежедневно по инициативе ребенка, матери или наблюдателя. Сначала, когда мы наблюдали за детьми не младше 9—10 месяцев, нашему наблюдению были доступны определенные виды сепарации. Таковые случались и в присутствии матери: ползающий или шагающий по комнате ребенок в какой-то момент не находил лица матери среди присутствующих; мать была невнимательна, возможно, просто разговаривала с кем-то и т.д. С самого раннего времени иногда случалась и сепарация пассивного типа — быть оставленным вместо того, чтобы уйти самому. Мать уходила из комнаты ненадолго, а порой — на полчаса и более, например, на интервью с кем-либо из персонала (время от времени и по мере необходимости ребенок мог отправиться туда вместе с ней). Или в случае, если ребенок был постарше и уже посещал Центр в течение какого-то времени, мать могла уйти на все утро. Через некоторое время мы открыли «комнату тоддлеров», в которую дети могли переходить, когда они становились способны проводить большее количество времени отдельно от матери — с «воспитателем» в обстановке, подобной детскому саду. Таким образом, мы создали ситуацию, которая обеспечивала множество возможностей для наблюдения за разделением и воссоединением диад «мать—дитя».

На более поздней фазе нашего исследования (после марта 1962 г.), когда мы осознали, что переживание внутрипсихического опыта сепарации начинается гораздо раньше, мы раздвинули рамки наших наблюдений, включив в исследование младенцев старше четырех месяцев. Мы наблюдали, как матери заботятся о своих детях и как те подстраиваются под них. Мы видели, как дети то льнут к материнскому телу, то, наоборот, становятся как будто деревянными и отстраняются от него. Эти и другие наблюдения привели нас к пониманию того, как формируются границы у грудных детей внутри симбиотических отношений, задолго до того, как ребенком будут произведены первые попытки приближаться и удаляться в пространстве. После этого мы стали тщательно отслеживать самые ранние признаки дифференциации (см. часть II, главу 4). Маленький ребенок напрягает тело и пытается отстраниться у матери на руках (ср.: Mahler, 1963). Он еще не умеет ползать, но уже поочередно то дистанцируется, то льнет к ней; вот он старается почти слиться с материнским телом, а затем окружающий мир опять притягивает его внимание, до сих пор полностью принадлежавшее матери (катексис смещается с симбиотической орбиты) (см.: Spock, 1963). Как только системы органов ребенка достаточно разовьются, он сможет соскользнуть с материнских коленей, и с этого момента он начинает ползать, затем делает первые шаги и однажды уходит от матери.

Чтобы более подробно описать аспекты сепарации, которые привлекли наше внимание благодаря обоим вариантам сеттинга, позвольте нам упомянуть некоторые вопросы, которые были вызваны тем, что мы наблюдали и в свою очередь привели к новым наблюдениям на разных этапах нашего исследования. Как мать несет своего ребенка: как будто он часть ее самой? Как отдельное человеческое существо? Как неодушевленный объект? Как маленький ребенок реагирует на то, что мать разворачивает его? Оказавшись в комнате, отделяется ли мать от своего ребенка физически и/или эмоционально, или между ними существует «невидимая нить», даже несмотря на физическую дистанцию? Знает ли мать, что происходит с ее ребенком, когда он находится от нее на некотором расстоянии? Как быстро, с какой степенью готовности и насколько подходящим образом она реагирует на его нужды? Держит ли мать своего маленького ребенка постоянно на руках? Обеспечивает ли она постепенный переход ребенка, например, в манеж, медленно помещая его туда и оставаясь с ним, пока ему не станет там комфортно, возможно, предлагая ему игрушку? Или она не может дождаться, когда же наконец от него избавится, и сбрасывает его в манеж практически сразу по прибытии, переключая свое внимание на другие предметы, быть может, газету или беседу, и обращается к ребенку, сверхстимулируя его, только когда это соответствует ее потребностям? Следя за взаимодействием в детской комнате, мы увидели, как проявляются индивидуальные особенности матери и развивается ее материнское отношение. Мы смогли сформулировать характеристики взаимообмена между матерью и ее ребенком-на-руках, ребенком постарше, быстро ползающим или начинающим ходить, между матерью и ребенком, который начинает проявлять интерес к <<отличным-от-матери» людям, между матерью и занимающимся активными исследованиями тоддлером и между матерью и ребенком, который начинает говорить и может сообщить о своих нуждах новым способом. Мы смогли изучить то, каким образом мать отделяется от своего маленького ребенка, и ее реакции на сепарацию, инициируемую в дальнейшем ребенком.

Что касается другой части диады, мы также наблюдали, в какой момент своей жизни младенец начинает осознавать существование матери, или, скорее, мы пытались изучить и дать название множеству градаций в ходе развития — шагов то к большему сближению, то к дистанцированию, которые в итоге ведут к осознанию того, что мать является отдельным существом. Мы наблюдали, как ребенок реагирует на «осуществление заботы» именно своей матерью; потом он немного отстраняется от нее, как будто хочет получше разглядеть и исследовать ее (и Другого). Приблизительно с пяти месяцев, как позволили нам предположить некоторые данные, начинается формирование границ, и с этого момента происходит активная сепарация от матери. Пытается ли ребенок, находясь на расстоянии от матери, установить связь с ней визуально, голосом, а позже и при помощи жестов, активно ища ее и требуя ее внимания более дифференцированным образом, согласно своему нынешнему уровню? Кроме этого, в детской комнате мы наблюдали реакцию ребенка на своих сверстников, на других взрослых, которые были ему в разной степени знакомы, и условия, при которых он устанавливает контакт или более или менее энергично отвергает того, кто временно заменяет мать. Актуальное отсутствие матери в материнско-детской комнате, особенно запланированное в связи еженедельными интервью, позволило создать условия для квазиэкспериментального опыта сепарации. Мы изучали реакцию ребенка на уход матери, его поведение во время ее отсутствия в комнате, то, как он воспринимал ее возвращение (феномен воссоединения), — все это во взаимосвязи с прогрессом и регрессом во время процесса сепарации-индивидуации.

Обоснование обустройства комнаты тоДДлеров

Уже при организации сеттинга на нижнем этаже мы выделили небольшую часть офиса и превратили ее в игровую комнату для более старших тоддлеров — отчасти потому, что их экспансивные и энергичные занятия угрожали безопасности маленьких детей, находящихся на полу, а также потому, что было очевидно, что им нужна отдельная комната для организации подходящей им игровой деятельности совместно с воспитателем и друг с другом. Мы взяли небольшую смежную комнату — единственно доступную на тот момент, в которую один из включенных наблюдателей (как бы воспитатель) переехал с тоддлерами постарше (в возрасте приблизительно старше двух лет). Это позволило нам проследить развитие реакций на уходы матери от ребенка. Особенно много важного мы узнали от тоддлеров, которые уже владели речью. На этой фазе нашего исследования вид сепарации изменился, поскольку по причине малого размера комнаты тоддлеров и стестенных условий, в которых находились воспитатели, матери и дети, матери стали гораздо чаще покидать здание, чтобы отправиться за покупками, в прачечную или домой.

Особенно мы отметили, что, возможно, по причине маленького размера комнаты на нижнем этаже то один, то другой тоддлер начинал воспринимать ее (пространство) как свою собственность и резко препятствовал любому вторжению, будь то мать другого ребенка или включенные наблюдатели, в том числе и ведущий исследователь. Это чем-то напоминало собственнические претензии на территорию в животном мире. Организуя сеттинг наверху, мы с самого начала тщательно планировали обстановку для тоддлеров. Это была большая, полностью отдельная комната на той же стороне коридора, что и детская, между ними имелся проход. Роль включенного наблюдателя, который находился в комнате тоддлеров в обоих сеттингах, выполнял опытный воспитатель детского сада. Помимо всего прочего, у него было задание отслеживать все чаще возникающие вербальные и другие поведенческие последовательности во время игры, а также взаимодействие тоддлеров с ним и друг с другом.

Включенный наблюдатель по возможности оставался пассивным, насколько позволяла ситуация, однако оказывал помощь тоддлерам в их играх, следил за их нуждами и играл роль связующего звена между детьми и их матерями. (Рисунки 2 и З иллюстрируют взаимосвязи между детской комнатой и комнатой тоддлеров в первоначальном и конечном сеттингах соответственно.)

Хотя мы могли наблюдать множество реакций на уход матери и воссоединение с ней даже в нашем импровизированном примитивном сеттинге на нижнем этаже, окончательная организация комнаты тоддлеров, тщательно спланированная с самого начала, и ее новое расположение обеспечило нас большим количеством данных. Как мы указывали ранее и как показано на рисунке, эта комната была больше по размеру, чем детская, и предоставляла возможность ребенку на ранней фазе практикования-ползания исследовать новую обстановку, а нам — наблюдать его реакции на свои открытия.

Большинство маленьких детей открыли для себя существование комнаты тоддлеров еще на субфазе практикования, для которой характерна экспансивная активность. У большинства ползающих или начинающих ходить маленьких детей отмечалась потребность каким-то образом попасть за порог, рискнуть вылезти за пределы детской комнаты так же, как и у себя дома. В нашем экспериментальном пространстве на верхнем этаже они научались выползать в коридор, который соединял две детские комнаты; они шагали через холл в гардеробную и, возможно, случайно могли проползти дальше к двери, которая часто была открыта (на той же стороне коридора, что и их детская), и мельком заглянуть в комнату тоддлеров. Они останавливались у порога и первое время быстро уползали обратно на «домашнюю базу», где находились их матери. Стремясь расширить мир вокруг себя, они могли украдкой заглядывать в комнату тоддлеров, где иногда находились их старшие сиблинги. Но только несколько месяцев спустя, когда <<младший тоддлер» впервые чувствовал себя уверенно стоящим на ногах, он оказывался внутри интересующей его игровой комнаты. Через несколько недель он уже активно искал это место, отличающееся таким значительным разнообразием, где происходило взаимодействие воспитателя и старших тоддлеров, и это было таким захватывающим: там можно было поиграть с водой или рисовать пальцами; там были большие двигающиеся игрушки — качели, трехколесный велосипед, конь-качалка, а также уголок с куклами, большие поезда, множество книжек и пазлов, там время от времени воспитатель рассказывал детям истории.