ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

Факультет биологии и химии

Кафедра химии и методики обучения химии

Лыгин Сергей Александрович

Тавакалов Ришат Райфатович

Учебно – методическое пособие

Гидрологические памятники природы Салаватского района

Бирск 2009

Введение

Заповедники и национальные парки, являющиеся особо охраняемыми природными территориями федерального значения, находятся в ведении Управления Росприроднадзора по Республике Башкортостан.

Природные парки, заказники, памятники природы, лечебно-оздоровительные местности и курорты, являющиеся особо охраняемыми природными территориями регионального значения, являются собственностью субъектов Российской Федерации и находятся в ведении органов государственной власти субъекта.

Башкортостан находится в центре евразийского континента. Выгодное географическое расположение, огромные природно-сырьевые богатства, трудолюбие многонационального народа позволили создать мощную промышленность и устойчивое сельское хозяйство. Республика сегодня в числе нескольких самых развитых субъектов Российской Федерации.

Бесценное сокровище Башкортостана — его уникальная природа: бескрайние степи, высокие горы, полноводные реки, кристальные озера, недра, в глубинах которых хранятся нефть и газ, уголь и целебные воды, золото и полезные минералы.

Многие геологические памятники природы, такие как Стерлитамакские шиханы, гора Янгантау, родник Красный ключ, Капова пещера, имеют мировое значение. Для сохранения всех уникальных памятников природы в республике созданы национальные парки и заповедники, находящиеся под охраной государства, приняты долгосрочные целевые программы «Экологическая безопасность в Республике Башкортостан», «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», а 2004 год объявлен Годом окружающей среды.

Государственная политика в области защиты окружающей среды направлена на сохранение природной основы бытия человека и предусматривает комплексный подход к обеспечению экологической безопасности. К экологическим проблемам привлекается внимание различных слоев общества, формируется экологическое мышление путем широкой просветительской деятельности.

С целью сохранения уникального природного наследия в Республике Башкортостан к настоящему времени организовано 3 заповедника, 28 заказников, 2 национальных парка, 4 природных парка, более 160 памятников природы. Территория Башкортостана, расположенная в зоне сочленения крупных тектонических структур — Русской платформы и Уральской складчатой системы, насыщена и разнообразными геологическими комплексами и полезными ископаемыми.

История геологических исследований и интенсивной добычи полезных ископаемых на территории республики насчитывает более 300 лет. Многие геологические образования, находящиеся на дневной поверхности, места древних разработок полезных ископаемых, представляющие большой научный и познавательный интерес, можно отнести к геологическим памятникам природы.

К сожалению, геологические памятники природы разрушаются. Разрушаются не только временем, но и под влиянием активного, порой необдуманного вмешательства человека. Будем же беречь дарованные нам природой геологические памятники республики, сохраняя их для будущих поколений.

Мы решили изучить только достопримечательности Салаватского района.

Актуальность работы. Учитель и дети должны хорошо представлять историю, археологию, спелеологию, географию края, в которой живут - Республики Башкортостан и научиться применять эти знания на практике.

Цель

исследования заключается в том, чтобы изучить исторические и географические

данные Салаватского района; легенды и мифы, ис![]() торию древнего человека.

Помочь учителю приобщить учащихся к активному изучению истории и

географии своего края.

торию древнего человека.

Помочь учителю приобщить учащихся к активному изучению истории и

географии своего края.

Задачи исследования:

1. Изучить литературу по исследуемой теме.

2. Познакомиться с историей Салаватского района

3. Проанализировать материал по археологическим данным горы Янгантау.

4. Изучить содержание, организацию и методику работы по охраняемым объектам Салаватского района.

5. Помочь учителю начальных классов применять данный материал при изучении естествознания в начальной школе.

Объект исследования: Гора Янгантау, минеральный источник «Кургазак», пешеходный мост через реку Юрюзань, Музей Салавата Юлаева, Кемпинг «Кургазак», река Юрюзань.

Предмет исследования: возможность использования археологических и спелеологических знаний в обучении и воспитании детей младших классов.

Гипотеза исследования: мы предлагаем, что более глубокое изучение вопросов истории родного края позволит более эффективно усваивать программный материал по естествознанию. Знания по спелеологии будут способствовать лучшему изучению окружающего мира.

Теоретическая значимость. Информация о достопримечательностях Салаватского района позволит лучше узнать удивительный мир своего края, расширит кругозор детей, научит разумно и бережно относиться к прошлому и охранять заповедные объекты.

Практическая значимость. Использование полученных знаний, информации в школьной практике при проведении уроков, внеклассных мероприятий, а так же как занимательный материал при изучении вопросов географии и истории, который можно использовать при проведении различных экскурсий при изучении родного края.

Глава I. Современное состояние

Салаватского района

1.1. Из истории Салаватского района

Нынешняя территория района в ХVII-начале ХХ века находилась вначале в составе Оренбургской, впоследствии Уфимской губерний. После ликвидации губерний Советской властью в 1922 году и разделения территории республики на 8 кантонов, нынешний Салаватский и прилегающие районы оказались в составе Месягутовского кантона. В свою очередь, кантоны делились на волости и большая часть населенных пунктов района находилась в составе Насибашевской и Мурзаларовской волостей.

Привычная административная система деления на районы берет начало с 1930 года. В числе образованных 48 районов значился Верхне-Кигинский район и территория Салаватского района оказалась в его составе. Территориальная административная единица в ныне существующих границах образована на основании Постановления ВЦИК от 31 января 1935 года "О новой сети районов Башкирской АССР" Президиумом БашЦИК и названа Малоязовским районом (с центром в селении Малояз) в составе 15 сельсоветов [19].

Предыстория присвоения имени Салавата району такова. Уже в первой половине 20-х годов у передовой части интеллигенции зрела идея об увековечении памяти своего национального героя Салавата Юлаева, уроженца деревни Текеево. Так, например, на Коллегии Башнаркомпроса от 16 февраля 1924 года был заслушан доклад заведующего Академическим центром Манатова Ш.А. о необходимости переименования Месягутовского кантона в Салаватский. На заседании Административной комиссии по районированию республики от 21 мая 1924 года ходатайство Башнаркомпроса о переименовании Месягутовского кантона в Салаватский одобрено, доводы признаны уважительными. Однако неоднократные обращения БашЦИКа с ходатайством о переименовании отклонялись Президиумом Всероссийского Центрального исполнительного комитета и вопрос об увековечении памяти Салавата Юлаева в то время так и не был решен. Лишь спустя два десятилетия, уже после деления Башкирской АССР на районы, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта 1941 года Малоязовский район был переименован в Салаватский район.

Центр района - с.Малояз, расположен на левом берегу р.Юрюзань, в 183 км. от г.Уфы.

Площадь - 2182 кв.км. Находится в северо-восточной части РБ, граничит с Дуванским, Кигинским, Нуримановским районами и Челябинской областью. Территория вытянута с северо-запада на юго-восток на 88 км., с севера на юг-60 км. Общая протяженность границ составляет около 475 км. Северная часть занята Юрюзано - Айской равниной. На западе и юге располагаются передовые хребты Южного Урала: Каратау, Сулея, Башташ. Для крупных рек характерны широкие всхолмленные долины. Климат резко-континентальный. Средняя температура июля составляет 17ºС, января - минус 16ºС. В течение года выпадает 650-700 мм. осадков. Поверхностные воды представлены реками Юрюзань, Ай (бассейн р.Уфы) и их притоками. В долине р.Ай много пойменных озер и болот. Почвы дерново-подзолистые, серые лесные. Для южной части характерны дерново-таежные, кислые почвы. Мощность гумусового горизонта достигает 30 см. при содержании общего гумуса 6-7 %. В растительном покрове преобладают сосновые, вторичные березовые леса и остепненные луга. Минерально - сырьевая база представлена месторождениями бокситов (Улуирское, Айское, Новое), известняка (Мурсалимкинское, Кызырбаковское), песчано-гравийной смеси (Ялан-Кульское), кирпичного сырья (Чебаркульское, Язги-Юртовское и др.), агрономических руд (Мещегаровское, Мурсалимкинское, Покровское) и торфа (Мещегаровское, Лагеревское). Имеются источники минеральных вод (Кургазак, Куселяровское) и термальных газов (Янгантау). Отличается хорошей обеспеченностью лесными, водными и рекреационными ресурсами [1].

Сельхозугодия составляют 69,24 тыс. га, в том числе 26,36 тыс.га - пашни, 16,38 тыс.га - сенокосы, 26,42 тыс.га - пастбища. Под лесами находится около 42 % территории [17].

Численность населения 27,978 тыс. человек. В национальном составе преобладают башкиры (67%), татары (22,1%) и русские (9,8%). Средняя плотность населения превышает 12 чел/км2. Естественное и механическое движение населения характеризуется незначительными показателями убыли.

В районе 60 населенных пунктов, 17 сельских поселений сельсоветов. Населенные пункты с числом жителей до 50 чел - составляют 10%, от 50 до 100 чел. – 8,3 % от 100 до 500 чел. – 53,3 % от до 1 тыс.чел. – 18,3 %.

В шести населенных пунктах проживает более 1 тыс. человек. (с.Малояз - 5100 человек, с.Мурсалимкино - 2600 человек, с.Аркаулово - 1600 человек, с.Насибашево - 1200 человек, с.Лаклы - 1100 человек, с.Санаторий Янган-Тау – 1100 человек.

Район входит в северо - восточную лесостепную зону, в условиях которого сельское хозяйство специализируется на выращивании озимой ржи, яровой пшеницы, овса, ячменя, картофеля, разведении мясомолочного КРС, лошадей и свиней.

На территории района производится добыча строительного сырья, производство фракционированного щебня (Мурсалимкино - ДП ГУП «Башкиравтодор»), строительно-комовой извести (Мурсалимкино - ООО «Башизвесть»), строительных пиломатериалов (Мурсалимкино - Салаватский лесхоз). Функционирует всемирно известный курорт Янган-Тау и завод по розливу лечебно-столовой воды «Кургазак» [18].

Транспортная освоенность территории невысокая. Дорожная cеть представлена автодорогами Кропачево-Малояз-Месягутово-Большеустьикинское, Малояз-Верхние Киги-Новобелокатай. На юге территорию пересекает железная дорога Уфа-Челябинск.

Сельское хозяйство района представлено 17-ю сельхозпредприятиями, в том числе 11 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 3 – общества с ограниченной ответственностью, 2 – МУСП, Малоязовская МТС.

В районе имеются:

- 28 дошкольных учреждений;

- 48 общеобразовательных школ;

- Башкирская гимназия (с.Малоз);

- Бокситовская специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат;

- Дом детского творчества;

- Станция юных техников;

- Детско-юношеская спортивная школа;

- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дуслык»

(с.Насибашево);

- Детская школа искусств;

- Профессиональное училище №113;

- 38 клубных учреждений, в том числе 14 - сельских клубов, 23 - домов культуры,

1 - районный дом культуры;

- 25 – библиотек;

- 2 музея, в том числе музей Салавата Юлаева (с.Малояз), дом-музей Р.Я.Гарипова

(с.Аркаулово) [ 17].

Все сложности времен "перестройки" район испытал сполна. 2001-й год для района во всех отношениях стал переломным. И это в первую очередь в силу того внимания со стороны республиканских структур власти в связи с приближающимся 250-летием Салавата Юлаева. Во исполнение Указа Президента РБ от 17 апреля 2001 года № УП-183 "О подготовке и праздновании 250-летия со дня рождения Салавата Юлаева" было издано постановление КМ РБ от 29 декабря 2001 года №328 "О плане мероприятий по благоустройству объектов социально-культурного назначения в Салаватском районе", в соответствии с которым на строительство и реконструкцию 23-х объектов выделялось 250 млн рублей из республиканского бюджета. Успешному претворению в жизнь этой большой программы, призванной вдохнуть новую созидательную энергию в жизнь района, способствовала интенсивная организаторская работа. В течение 2002-2005 годов в Салаватском районе ежегодно проводились масштабные республиканские мероприятия. 18 июля 2002 года - семинар глав администраций районов и городов, 15 августа 2003 года - республиканское совещание учителей, 18 июня 2004 года - I республиканский народный праздник "Салауат йыйыны", 19 июня 2005 года - II республиканский народный праздник "Салауат йыйыны". Салаватцы с честью выдержали. Отзывы о каждом мероприятии были самые хорошие. А район втянулся в трудовой ритм, во всех отраслях социально-экономической жизни произошло положительное движение вперед [17].

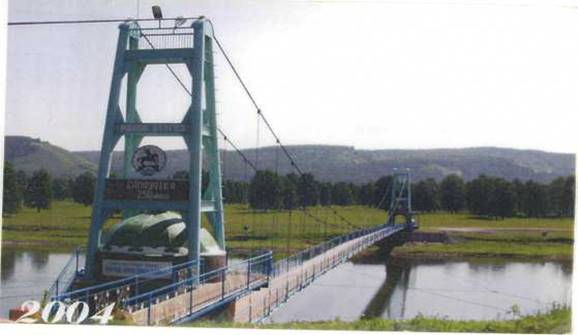

В итоге в экономику района вложен огромный объем финансовых средств в сфере строительства, ремонта и реконструкции важнейших социально-культурных объектов. Построено и сдано в эксплуатацию 4 школы общей вместимостью на 1014 ученических мест, построены 3 пешеходных подвесных моста, проведена реконструкция Малоязовской средней школы, центральной районной больницы, музея Салавата Юлаева, районного дома культуры. Построены важнейшие для нормального функционирования хозяйства района дороги, газовые сети, водопроводы.

Потенциал, заложенный в экономику района в эти годы, будет давать результаты в ближайшие годы: ввод в эксплуатацию полной мощности завода известняковой муки в селе Мурсалимкино послужит толчком для возрождения не только самого села, но и внесет весомый вклад в бюджет района. Сегодня линия по производству щебня различных фракций действует, продукция отгружается потребителям.

Оживилось в районе строительство объектов силами предприятий на свои средства, также привлекая инвесторов: Салаватским райПО построено хлебокомбинат в с.Малояз и кемпинг "Кургазак", ДРСУ построело жилье для своих работников, пущено в эксплуатацию автономное теплоснабжение, от собственной газовой котельной. Все эти годы много строилось в санатории Янган-Тау, в том числе и на собственные средства.

1.2. Достопримечательности и объекты культуры

Основной достопримечательностью Салаватского района является Музей Салавата Юлаева, расположенный районном центре - в селе Малояз. Он - историко-биографический, входит в систему музеев Национального музея РБ с 1987 года. Создавался он как уголок краеведения в Алькинской восьмилетней школе и был открыт в 1965 году. В 1975 году музей переехал в здание школы - интерната в с.Малояз. В 1984 году музею было присвоено звание "народный ". В государственную сеть музеев на правах одного из филиалов Национального музея Республики Башкортостан, музей Салавата Юлаева был принят в 1987 году.

Новое здание музея, в котором он в настоящее время находится, было открыто 15 июня 1991 года. Архитектор - Клемент А.В. Оригинальная архитектура здания музея была воплощена в жизнь АО "Башнефтезаводстрой" (Старцев М.Г.) Шесть бронзовых фигур работы скульптора Х. Хабибрахманова, символизирующие Борьбу, Призыв, Свободу, Прощание, Песню, Память, обрамляют с двух сторон здание музея. Клемент А.В., Старцев М.Г., Хабибрахманов Х. были удостоены за эту работу Государственной премии имени Салавата Юлаева в 1992 году [6].

В 2002-2003 годах здание было реконструировано. Тогда же в селе Алькино был открыт отдел музея Салавата Юлаева, посвященный детским годам Салавата.

Музей Салавата Юлаева отличает от других музеев оригинальность и уникальность архитектуры самого здания, как с внешней, так и с внутреннй стороны. Расположение экспозиционных залов на разных уровнях, устремленный вверх полусферический потолок создают торжественность, праздничность, оставляют у посетителей неизгладимое впечатление. Сама тема, освещаемая в экспозиции, тема народного любимца, легендарного батыра, талантливого поэта Салавата Юлаева не оставляют никого равнодушным.

Экспонаты шести залов рассказывают о жизненном и боевом пути легендарного героя башкирского народа, воина и поэта Салавата Юлаева. В музее широко представлены этнографические материалы по истории и культуре башкирского народа. Одними из самых интересных экспонатов музея являются седло и сабля, по легенде, принадлежавшие Салавату Юлаеву. В музее установлен бронзовый бюст Салавата работы Т. Нечаевой. За ним возвышается монументальная скульптура Р. Галимова и Р. Фатихова "Беркут свободы". Число посетителей музея растет из года в год. Так в 2007 году ознакомились с музеем 15400 человек из разных уголков Башкортостана, России и мира [17].

Исторические места, связанные с именем Салавата: Идрисовская пещера; местность деревни Тикеево; деревня Шаганай; пещера на горе Мишэр-кашы – (сегодня они все доступны - до каждого объекта проложены дороги с твердым покрытием); деревня, стилизованная на местности бывшей деревни Тикеево, сожженной после Крестьянской войны 1774-1776 гг. (памятная стела, два деревянных домика, подворье, красивая местность, рядом – речка); пещера Салавата - Идрисовская пещера- на крутом скалистом берегу Юрюзани. Есть подходы сверху и подъездная дорога снизу. Внизу на берегу - стоянка. Пригодна как для водных, так автомобильных и пеших туристов.

Во все времена на источнике Кургазак действовала мукомольная мельница. По записи Палласа в 1770-е годы действовало 4 мельницы, и вплоть до 60-х годов их было две. В 1934 году впервые в районе была построена гидроэлектростанция, динамо для которой был изготовлен Ашинским механическим заводом. На энергии работали циркулярка, фуганное устройство и кухня, также давали освещение для двух деревень - Ильтай и Комсомол. В 70-е, с развитием хозяйств, в каждой деревне появилась собственная мельница с электроприводом, поэтому надобность в водяных мельницах Кургазака отпала, они были заброшены и потихоньку исчезли. Строительство мельничного комплекса начато летом прошлого года. Мельница на гидромеханическом приводе, то есть водяная мельница, имеет производительность по зерну 200 кг/час (1,6 т/смену), по выходу муки - 120 кг/час (0,96 т/смену). Мельница состоит из 2-х жерновов особой прочности - в 20 раз превышающих гранит - изготовленных ГУП "Башводмелиорация" из специальных материалов. Мельница представляет интерес не только с точки зрения производственной, она также должна служить элементом единого архитектурно-ландшафтного комплекса и объектом для туристических экскурсий. Исходя из этого было решено создать этнографический музей по истории развития мукомольного дела и разместить его в самой мельнице [8].

|

Комсомол и Ильтай, является воплощением мечты многих поколений жителей трех деревень: Ильтай, Мусят и Урдали, расположенных за рекой

Рис. Пешеходный мост через реку Юрюзань

Юрюзань, о самом коротком и безопасном доступе до "большой земли". Дорога проходила рядом, но за рекой Юрюзань, переправа представляла собой проблему во все времена. Чтоб добраться в райцентр, в сельсовет, до автодороги республиканского значения, надо было в обход проехать 30 км по проселочным дорогам. А некоторой части жителей заречных деревень, работающих в санатории "Янган-Тау", в райцентре, приходится ежедневно переправляться через р.Юрюзань. В 4-х деревнях:Комсомол на одном берегу и Ильтай, Мусят, Урдали на другом берегу, проживают 421 человек, каждому из которых приходится сталкиваться с проблемой переправы.В настоящее время эта проблема решена. Параметры пешеходного моста: длина 150 м, ширина - 2,20 м. Строительство осуществило предприятие ООО "Юрюзаньмостстрой", руководимое энтузиастом своего дела Давлетшиным Ф.А. Предприятие всего за один десяток лет своего существования оставило впечатляющий след на земле Салавата в виде построенных им больших и малых мостов через реки Юрюзань и Ай. Их число перевалило за десять. Пешеходный мост у д.Комсомол был возведен в кратчайшие сроки – за 4 месяца [18].

Кемпинг "Кургазак", в составе которого кафе на 30 мест, бар на 20 мест, гостиница на 30 мест, магазин товаров повседневного спроса, баня и сауна. По территории Салаватского района пролегает федеральная автодорога "Уфа-Красноуфимск-Ачит- Екатеринбург". Источник Кургазак расположен рядом с этой трассой. В любое время года, в особенности - летом, у Кургазака останавливается множество автотуристов, просто проезжающих. Возникшие стихийным образом временные пункты питания и автостоянка, торговые точки не удовлетворяли современным требованиям придорожного отдыха. Поэтому районное потребительское общество на свои средства начало строительство кемпинга, однако по причине недостатка финансовых средств строительство затянулось. Для завершения работ Правительством республики были выделены бюджетные средства.

Весь архитектурно-ландшафтный комплекс у источника Кургазак после принятия законченного вида будет служить людям, станет украшением района, носящего легендарное имя своего сына Салавата.

Дом-музей Рами Гарипова в селе Аркаулово является филиалом Национального литературного музея Республики Башкортостан. Восстановлен на месте родного дома поэта в 1997 году. Домашняя утварь, одежда, семейные фотографии, классные журналы военных лет, собственноручно оформленные стенгазеты, рукописи Р.Гарипова воссоздают обстановку, в которой формировалась личность поэта [19].

Кроме того, в районе действуют музей народного образования в с. Малояз, частный Морской музей Саматова в с. Янгантау, музей истории курорта “Янган-Тау” в с. Янгантау, картинная галерея в с. Янгантау, многочисленные музеи боевой славы и историко-краеведческие музеи в селах и деревнях района. Культурными достопримечательностями района являются памятники Салавату Юлаеву скульптора Нечаева Т.П. в с. Малояз и д. Юлаево, братские могилы партизан, погибших за советскую власть в с. Аркаул и д. Калмакулово, памятник герою Советского Союза Гайфуллину А.З. в с. Аркаул, могила Шарифуллы Хамматова в с. Лаклы, обелиск на месте гибели 11 красноармейцев в с. Насибаш, георгиевская церковь в д. Еланыш, мечети в с. Лаклы и с. Мурсалимкино, здание-юрта около мечети в с. Лаклы. К исторческим достопримечательностями Салаватского района относятся Кызырбакская стоянка, Мусятовская стоянка, Ташауловская стоянка, Турналинское городище, Лысовская (Усть-Катавская) стоянка, Ахуновские курганы, Турналинское селище, Идельбаевское селище, Мысовская стоянка [17].

1.3. Природные памятники

Река Юрюзань входит в десятку крупнейших рек Башкортостана. Протяженность ее 404 км. Начало Юрюзань берет у подножия самой высокой горы РБ-г.Ямантау, впадает в реку Уфимка (Караидель) ниже поселка Караидель на 22 км.

Там, где Юрюзань берет начало, начинаются еще и другие реки: Большой Инзер, Малый Инзер, Большой Катав. Все они текут вниз на юго- запад, и только своенравная Юрюзань поворачивает на северо-восток от Ямантау, образуя Верхнюю долину.

В Юрюзани водится более 25 видов рыб: щука, жерех, судак, лещ, голавль, подуст, елец, налим, окунь, плотва и др.

Сегодня по реке Юрюзань имеются маршруты водного туризма - сплавы разной протяженности. Здесь множество скал, пещер, порогов и перекатов.

Источник Кургазак. Температура воды постоянная (+16 - 16,5°C) вода источника зимой не замерзает. За секунду из родника вытекает 100-125 литров воды, за сутки- 8640000 литров. Вода источника Кургазак- слабо-минерализованная. Минеральные соли на вкус почти не ощущаются, хотя для лечебных целей имеется их достаточное количество. А вот нужных для организма микроэлементов в воде очень много: железо, марганец, фосфор, цинк, медь, титан, бериллий, молибден, хром, кремний и т.д. - до двух десятков, если не больше.

Сегодня на Кургазаке уже действуют ряд достопримечательностей, представляющих интерес с точки зрения туристов. Уникален подвесной пешеходный мост. Особый колорит ландшафту придает гидроузел с мельницей. Действующая водяная мельница - представляет несомненный интерес для туристов. Имеется кемпинг "Кургазак" со всеми современными атрибутами сервиса – гостиница, кафе [18].

Гора Янгантау. Раньше эта гора называлась Карагош-тау (Беркутова гора). Говорят, Салават Юлаев ходил на эту гору со своими товарищами охотиться на птенцов беркута. При исследовании горы Янгантау были пробурены скважины. И это исследование (бурение) показало, что самая высокая температура на южном склоне. Температура на глубине 80м +377,8°С. выше и ниже этого уровня температура понижается. На глубине 106м. +275°С, на выходе +120°С. В местах наиболее интенсивного выделения тепла были построены паровая и суховоздушная лечебницы. На этом склоне находится знаменитая Янгантауская лестница из 997 ступеней. Высота горы 413м над уровнем моря, 161м над уровнем р. Юрюзань.

С 1935 года на этой горе начал действовать санаторий Янган-Тау, главным лечебным фактором которого является целебный пар. Сейчас - это многопрофильная здравница международного уровня с развитой инфраструктурой.

В районе растет 100 видов лекарственных растений, используемых в научной, и 200 видов- в народной медицине. Отдыхающие санатория летом уезжают отсюда с большим урожаем ягод, грибов и лекарственных растений.

1.4. Проблема организации Салаватского

природно-исторического парка

Основными формами охраны природы отдельных территорий в нашей стране и за рубежом являются заповедники, заказники, природные и национальные парки и памятники природы. В природных и национальных парках охрана природы сочетается с отдыхом населения (туризмом).

Проблемы рекреации (отдыха населения) и охраны природы тесно связаны между собой. Отдыхающие, туристы направляются в наиболее живописные места с интересными природными объектами, которым наносят непоправимый ущерб. Комплексное решение этих двух проблем является в настоящее время весьма актуальным.

Единственный способ сохранить природу от уничтожения — это организованный туризм на территориях, превращенных в природные или национальные парки. Понятия «природный парк» и «национальный парк» часто употребляются как синонимы. По нашему мнению, их надо различать. Такое же мнение высказывал Е. В. Кучеров [9].

На Генеральной ассамблее Международного Союза охраны природы и природных ресурсов в 1962, а затем в 1969 гг. принято, что национальным парком можно считать лишь территорию значительной величины, где природные условия не изменены существенно деятельностью человека и имеют особый научный, просветительный или рекреационный интерес или же составляют естественный ландшафт большой красоты; где центральные органы власти страны приняли действенные меры по предотвращению или прекращению эксплуатации природных ресурсов или заселения территории.

Такие национальные парки мы знаем в США, Канаде и других государствах. В России они также создаются. Например, проектируется Байкальский национальный парк. В Башкортостане для создания такого парка имеются условия только на Южном Урале, где предполагается организовать Бурзянский парк [4].

В Западной Башкортостане и в примыкающих к ней низкогорьях Южного Урала не сохранилось обширных территорий, не затронутых хозяйственной деятельностью человека, поэтому не может быть и речи о создании крупных национальных парков, но вполне-возможна организация небольших природных парков, где туризм сочетался бы с охраной природы и разумным (в определенных пределах) использованием природных ресурсов.

Предложенного для Западного Башкортостана Е. В. Кучеровым одного Нижне-Бельского природного парка, на наш взгляд, слишком мало, чтобы сохранить природные ландшафты и памятники природы. Правильнее мнение И. П. Кадильникова, предлагавшего организовать в Западном Башкортостане 5 природных парков:

1) на северо-западе с включением Нижнекамского и Кармановского водохранилищ;

2) на северо-востоке - в районе Уфимского плато и Юрюзано-Айской котловины;

3) в Центральном Прибелье с включением отрезка р. Белой и низовий Сима и Инзера;

4) на Белебеевской возвышенности в районе озер Асликуль и Кандры-куль;

5) в южных предгорьях Южного Урала от Красноусольска до Нугушского водохранилища [5].

В Салаватском районе Башкортостана имеются все условия для организации природно-исторического парка, т. к. живописные ландшафты и обилие примечательных природных объектов сочетаются здесь с историческими объектами, связанными с жизнью и борьбой национального башкирского героя Салавата Юлаева.

В Салаватский природно-исторический парк следует включить долину Юрюзани от бывшей д. Бурановки на юге до д. Ахуново на севере, а турбазу построить в с. Малояз. Примечательными природными объектами являются здесь, кроме каньона Юрюзани, Бурановская, Идрисовская, Салавата и Казырбакская пещеры, Лимоновская скала и скала Салавата, радиоактивный источник Кургазак, гора Янгантау у одноименного курорта и сосновый бор у Малояза. Туристы смогли бы совершать походы и к скале Капкаташ в долине р. Ай и к Лаклинской пещере в долине р. Лаклы (приток Ая), где следует организовать филиал природного парка. Все перечисленные природные объекты надо объявить памятниками природы. В настоящее время к ним относятся лишь гора Янгантау, источник Кургазак, Лаклинская пещера и скала Капкаташ.

В пределах Салаватского района р. Юрюзань входит в 4 км к югу от бывшей д. Идрисово. На этом участке она пересекает известняки девона и карбона и имеет узкую каньонообразную долину шириной 200-300 м. Такой характер долина сохраняет и севернее - вплоть до д. Большая Лука. По обеим берегам реки возвышаются коренные склоны крутизной от 30 до 90°, поросшие сосново-березовым лесом, среди которого на правом берегу видны отдельные пихты [13].

В излучинах реки представлены небольшие участки поймы шириной до 100-150 м и длиной до 1 км. Они поросли луговой растительностью, а вдоль берега — ольхой, черемухой, сосной и березой. Река на данном участке сильно меандрирует, образуя врезанные меандры. Местами к реке подходят живописные известняковые скалы с зияющими отверстиями пещер. Наиболее величественной является Лимоновская скала. Высота коренных склонов долины 60-80 м.

У д. Большая Лука река входит в область распространения более рыхлых пермских пород — мергелей, песчаников и конгломератов. Долина ее резко расширяется, но на правом берегу вплоть до д. Казырбак (к северу от Малояза) местами возвышаются известняковые скалы, в том числе и скала Салавата. У с. Малояз ширина долины достигает 3 км. На правом берегу в излучине реки представлена луговая пойма шириной до 2 км. На пойме находится д. Калмакларово. К пойме спускается коренной склон долины, поросший сосновым лесом. На левом берегу узкой полосой протягивается пойма, расширяясь в излучинах реки. Основная часть Малояза расположена на II надпойменной террасе высотой у бровки 8 м и шириной около 1 км. Далее полого поднимается лесостепная водораздельная равнина со степями, пашнями и березовыми лесами.

За д. Ильтаево, где слева к реке приближаются восточные отроги хр. Ка-ратау, снова возвышается крутой коренной склон долины. Вблизи д. Комсомол, в логу среди березового леса, вытекает источник Кургазак.

Ниже д. Комсомол река описывает огромную излучину и вплотную подходит к крутому и высокому правому склону долины, сложенному нижнепермскими (артинскими) битуминозными мергелями. Это гора Янгантау. На краю примыкающей с востока водораздельной равнины находится одноименный курорт, а в верхней части коренного склона из трещин пород выделяется горячий воздух, содержащий углекислый газ и водяные пары [7].

Обогнув с востока хребет Каратау, река снова выходит у д. Ахуново на простор лесостепной равнины.

Научно-практический интерес имеют пещера и скала Салавата, а также сосновый бор.

Пещера Салавата образовалась в известняках карбона и представляет собой колодец глубиной 6—7 м. На дне его лежит снежник, который в июле 1978 г. имел длину 13 м и мощность снега 1,5 м. Спустившись по снежнику, попадаешь в грот высотой 3—4 м и длиной 6 м, от которого отходят два низких и узких коридора.

Один из них завален, второй же имеет длину около 12 м и трудно проходим, т. к. в высоту он не превышает 1,5 м, а в ширину 1м. Местами же приходится пробираться ползком. Пещера очень холодная и сырая. Глинистый пол покрыт щебенкой известняка. Общая длина пещеры около 20 м.

Скала Салавата находится в 2 км к югу от пещеры и в 3,5 км от переправы через Юрюзань у Малояза. О ней также существует легенда, связанная с именем Салавата Юлаева. Скала образована в известняках среднего карбона. Они крупно-глыбовые, массивные, светло-серые, но в результате выветривания приобрели бурый, ржавый цвет. Образуют пласты мощностью до 10 м, разбиты трещинами; местами вдоль пластов имеются небольшие уступы, поросшие скальной растительностью. Скала возвышается на 60—70 м над руслом Юрюзани на правом ее берегу и над руслом впадающей в Юрюзань небольшой речки Ниси. Длина скалы около 200 м, крутизна 90°. В скале имеется небольшая пещера, в которую можно попасть только со стороны Юрюзани, с лодки [6].

Напротив с. Малояз (в 3 км от него и в 2,5 км от пещеры Салавата) правый коренной склон долины Юрюзани порос естественным сосновым лесом, который тянется вдоль склона на север на 1,5 км. Ширина лесного массива около 300 м. Выше по склону и далее на водораздельной равнине он сменяется сосново-березовым лесом. Основную часть бора составляет молодой сосняк 5—8 м. В подлеске — шиповник коричный, иногда рябина обыкновенная, вишня степная, карагана кустарниковая.

Маршрут в каньон Юрюзани, к Идрисовской и Бурановской пещерам и к Лимоновской скале от Малояза идет сначала на юг, вдоль тракта на Кропачево. Не доезжая 2,5 км до д. Юнусово, в 18 км от Малояза, тракт пересекает небольшую речку Усть-Конду. Отсюда в 1 км к западу от дороги видна д. Алькино. К югу от этой деревни находилась д. Текеево, в которой родился Салават Юлаев и которая была сожжена по приказу Екатерины II после подавления Пугачевского восстания.

У д. Юнусово от тракта отходит на восток проселочная дорога, которая через 4 км приводит в д. Идрисово.

Идрисовская пещера (Екташ) находится в 1,5 км к юго-востоку от деревни в левом скалистом склоне долины Юрюзани, на высоте около 50 м. Общая длина пещеры, 65 м, а по данным В. А. Марушина (1975)—73 м. Вход в пещеру располагается в гроте высотой 8 м, шириной 3,7 м и длиной 11 м. В его северной стене вглубь уходит ход высотой 80 см и шириной 1,7 м. Ход этот, то сужаясь, то расширяясь и меняя направление, протягивается более чем на 50 м. В конце он разветвляется на два рукава. Пол пещеры глинистый, сырой, местами с лужами воды, а на конечном участке — с нагромождениями известняковых глыб. Рядом с пещерой в известняках образовалась своеобразная галерея с колоннами. Из нее открывается вид на долину Юрюзани [14].

Южнее Идрисовской пещеры находятся Лимоновская скала и Бурановская пещера.

Лимоновская скала имеет длину около 1 км. В ней обнажаются девонские известняки до высоты 50—60 м от уреза воды. Местами отвесные скалистые участки сменяются более пологими, поросшими сосново-березовым лесом [11].

У южного окончания скалы на высоте около 20 м над рекой находится Бурановская пещера. Она названа по имени бывшей д. Бурановки, располагавшейся ранее на соседней пойме. Входное отверстие пещеры достигает 1,8 м высоты и 3,8 м ширины. Первый грот тянется 8 м. В центре его находится глыба известняка. Далее ход, то суживаясь, то расширяясь, продолжается еще 5 м. Общая длина пещеры 13 м. На ее стенах имеются причудливые натечные образования.

В долине Юрюзани особый интерес вызывает источник Кургазак. Источник вытекает с большим напором несколькими струями из трещин в каменноугольных известняках. Мощность источника составляет 125 л/сек. Радиоактивная вода источника обладает целебными свойствами.

К северо-западу от источника возвышается хребет Каратау. Каратау — невысокий кряж, увенчанный куполовидными сопками. Сложен он известняками и песчаниками древних плит. Порос смешанными и лиственными лесами на горных подзолистых, серых лесных и скелетных почвах. Он интересен тем, что на его вершине можно видеть малиновые кварцитовидные песчаники, а на склонах проследить влияние экспозиции на растительность.

Южный, более крутой, склон хребта порос дубово-березовым лесом с примесью липы и сосны. На привершинной поверхности — дубово-сосново-березовый лес с рябиной и ракитником в подлеске. Северный, более пологий, склон порос хвойно-широколиственным лесом из ели, пихты и липы. Вблизи вершины — заросли черники. При спуске с вершины хвойные исчезают, и начинает преобладать липа.

В правом крутом склоне долины речки Лаклы (левый приток р. Аи) находится Лаклинская пещера. Общая протяженность ее ходов, по данным Г. В. Вахрушева (1960), 320 м, а потолок возвышается до 26 м. Образована пещера в известняках верхнего карбона [3].

Входное отверстие пещеры находится на высоте 40 м от днища р. Лаклы. Наклонно спускающаяся шахта приводит в огромный зал, называемый «Вестибюль», который завален глыбами известняка. Длина его 72 м, ширина 45 м, а высота 19 м. От зала в северном направлении продолжается широкий коридор. На стенах пещеры имеются своеобразные кальцитовые образования. В левом борту каньона р. Аи образовалась своеобразная арка — Каменные ворота. Ворота как бы выпилены процессами размыва и выветривания в вертикально стоящем пласте известняка мощностью 2 м, отделившемся трещиной от склона. Возможно, это сохранившаяся дальняя часть пещеры. Ширина отверстия в Каменных воротах 4 м, высота также—4 м [12].

Глава II. Бальнеологическая характеристика

санатория-курорта “Янган-Тау”

2.1. Янгантау – Горелая или Тёплая, гора

В Башкортостане на западных склонах Южного Урала немало заповедных мест. Одна всемирно известная Капова пещера на реке Белой чего стоит! Ее двухэтажные коридоры и гроты в карстовых полостях известняков и доломитов протянулись более чем на два километра. В ней есть своя галерея настенных рисунков, сделанных нашими далекими предками в палеолите. По вполне отчетливым изображениям видно, что они имели дело не только с лошадьми, но и с мамонтами и носорогами. Но пещеры, и не менее знаменитые, есть и в других краях и странах. А вот здесь, в башкирском приуралье, есть одна гора поистине удивительная. Она издавна славилась далеко за пределами Урала, ее посещали и местные жители, и паломники из отдаленных областей, привлекла она внимание и ученых. Добираться сюда в давно обжитые места несложно. В полутораста километрах от столичной Уфы на восток, в среднем течении реки Юрюзань и находится эта знаменитость Янгантау, в переводе с башкирского — Горелая гора. (Не путать с другой главенствующей в Башкортостане высотой Ямантау — 1640 м, Горелая значительно ниже — 504 м.) Всяких горящих и пылающих гор в различных концах света более чем достаточно. И таящих огонь внутри до поры до времени, и потухших, и постоянно напоминающих о себе извержениями. Но тем и загадочна Янгантау, что она не имеет ничего общего с вулканами, удалена от сейсмических областей. Температура выходящих из нее газов колеблется от 37 до 150 С. А есть скважина на уровне 90 м, которая пышет жаром в 380 º.

Специалисты — геологи, гидрологи, бальнеологи — не раз наведывались сюда и дали подробное описание Горелой горы. «Дышащих» обнажений на горе известно пять — это так называемые пожарные, или тепловые, площадки. На одних — трещиноватые породы имеют резко повышенную температуру, но никакого выхода газов из трещин обнаружить на глаз не удается (к тому же они не имеют запаха). На других площадках заметен белый пар. Пары содержат смолы, фенолы, аммиак и другие компоненты, которых здесь гораздо больше, чем в обычном водяном паре. Газы и пары обладают лечебными свойствами.

Это давно подметили и местные жители, и заезжие гости. Такого состава «воздушных ванн» ни в одной парилке не найдешь. Обдувание оказывало целительное действие. Народная молва передавала, что еще более двух веков тому назад молния ударила в растущую у подножия горы сосну и по корням пламя передалось на большую глубину. С тех пор чрево горы бурлит и не затихает. Другие утверждают, что такое горячее «дыхание» наверняка установилось с незапамятных времен, что, может быть, древние живописцы, украсившие стены пещеры, после трудной охоты на мамонта награждали себя отдыхом в этой природной парилке. Нельзя недооценивать сообразительности древнего человека, если даже животные любили купаться в целебных озерах или пить минеральную воду. Как все-таки объяснить этот удивительный подземный пожар, дающий равномерно столь много тепла и целебных газов?

На основании длительных исследований в этой примечательной в геологическом и геоморфологическом отношениях зоне сделано такое заключение. В недрах происходят окислительные и восстановительные реакции битуминозных мергелей. На глубине 60—90 м находятся очаги разогрева. Накапливаемое тепло в ограниченной зоне длительно сохраняется из-за слабой теплоотдачи окружающих горных пород. Предполагается, что этот подземный пожар продлится не один век. И там еще под горой Янгантау проходит тектонический разлом в земной коре. По нему проложила свой путь река Юрюзань. На ее берегах у Янгантау пробиваются насыщенные солями и газами родники. Избыток тепла способствует роскошной растительности, привлекает птиц и животных. У Янгантау построен санаторий, где, принимая газотермальные ванны, пациенты излечиваются от полиартритов, урологических заболеваний и других недугов [ 19].

2.2. История изучения тепловых явлений

на горе Янган-Тау

Рассказывают, что еще давно, несколько лет тому назад, выделение тепла на горе обнаружил бедный пастух, который в один из пасмурных и холодных осенних дней на склоне горы выкопал небольшую яму и укрылся в ней от дождя – лег на дно этой ямы и заснул крепким сном. Проснулся он только к вечеру и с удивлением обнаружил, что со дна ямы поднимается тепло… И в дальнейшем он приходил сюда, чтобы обогреться и высушить свою одежду. Каковы же были радость и изумление пастуха, когда он заметил, что у него перестали болеть суставы рук и ног, которые до этого его очень беспокоили, особенно в ненастье.

С этого времени гора стала называться Янгантау, то есть Горелая гора, и приобрела славу чудодейственной. Башкиры эту гору стали считать священной, к ней началось паломничество больных. А до этого гора называлась Каракоштау (Беркутова гора). Несмотря на то, что местные жители с незапамятных времен знали о целебном значении горы Янгантау, первые упоминания о ней в литературе имеется лишь в книге П. С. Палласа «Путешествие по разным провинциям Российской империи» (1773). Он писал: Из открытых трещин (расселин) поднимается беспрестанно тонкий, против солнца дрожащий жаркий пар, к которому рукой прикоснуться невозможно: брошенные же туда березовая кора или сухие щепы в одну минуту пламенем загорались, в плохую погоду и в темные ночи кажется он тонким красным или огненным паром на несколько аршин». Причину образования такого «жаркого пара» он объяснил подземным пожаром. По рассказам местных жителей, лет за 12-15 до посещения горы П. С. Палласом, во время грозы молния ударила в высокое дерево на вершине, которое загорелось и, по мнению ученого, передавшись по его корням, явилась причиной возникновения пожара в недрах земли [21].

В 1881 году (через сто лет после Палласа) гору посетил академик Ф. Н. Чернышев. Температура, которую Чернышев измерял в местах выделения тепла, не превышала 35-39 градусов по Цельсия, и он объяснил это гидрохимическими процессами с отделением тепла – реакцией перехода солей закиси железа в соли окиси. Но уже позднейшее наблюдения, проведенные Ф. Н.Чернышевым в 1883-1885 г. г., заставили его изменить свой взгляд на причину теплообразования. В 1886 г. он писал: «Резоннее объяснить все сказанное существованием подземного пожара наподобие известному в горящей горе близ Дутвейлера в бассейне реки Саара, который продолжается более 200 лет» [22].

В 1892 и 1895 г. г. наблюдения на горе Янгантау вел А. Я. Гордягин, которого гора интересовала с геоботанической точки зрения.

Е. М. Янишевский и П. Ожегов (1902) также склонны считать подземный пожар причиной тепловых явлений в горе Янгантау. Е. М. Янишевский полагает, что сгорание малобитуминозных пород происходит полностью благодаря наличию множества трещин, которые создают благоприятные условия для свободного доступа воздуха.

Посетивший гору в 1916 году С. С. Петров придерживается мнения, высказанного Чернышевым Ф.Н., и объясняет термическую аномалию экзотермическими реакциями, идущими внутри горы.

После Октябрьской революции исследования термальной аномалии горы были продолжены и проводились уже с целью изучения возможности практического использования тепла.

Много и плодотворно занимался изучением горы в советский период башкирский ученый геолог профессор Г. В. Вахрушев. Он многократно посещал Янгантау (1926, 1953, 1956, 1957 гг.), написал много статей о геологическом строении горы, ее гидрогеологии, термических явлениях, происходящих в недрах горы и др.

Если первоначально (1927 г.) Г. В. Вахрушев придерживался теорем подземного пожара, то позднее (1957 г.) он выдвинул радиоактивную гипотезу, согласно которой термические явления Янгантау могут быть обусловлены радиоактивным теплом поднимающимся с больших глубин по трещине, Разделяющей хребет Каратау и гору Янгантау.

В 1929-1930 годах С. С. Осипов высказал предположение о том, что термальная аномалия горы не носит узколокального характера, а по-видимому, аналогичные явления имеют место и в других соседних районах.

В 1932 году в составе экспедиции областного отдела здравоохранения гору Янгантау посетил известный в то время немецкий ученый курортолог А. Биккель, высказавшийся за возможное магматическое происхождение термальных газов: из глубоких зон земной коры поднимаются пары ювениальной воды, подобно той, которая выделяется при активных вулканических процессах. Эту теорию поддерживает и А. И. Демчук.

Новый период в изучении горы начался в 1932 году работами Башкирского геолого-разведочного треста, возглавляемого Е. Ю. Гаталиным. И была проведена топографическая съемка горы, выполнено значительное количество горных выработок проведен химический анализ паровых и сухих струй газа и пробурена первая разведочная скважина с глубиной 70 м. В шурфе на глубине 2,5 м. им была обнаружена температура 1520С.

В 1933 году на Янгантау работала Урало-Сибирская гидрогеологическая партия, руководимая А. И. Дзенс-Литовским, который допускал возможность начала процесса молнией (как думал еще Паллас П.С.). По его мнению под влиянием высокой температуры естественной электрической искры загорались битумы сперва на поверхности, а потом по трещинам огонь медленно углубляется.

С 1934 года проблему термальной аномалии горы начинает изучать экспедиция Государственного Центрального научно-исследовательского института курортологии, исследовавшая физико-химические свойства паров и газов. По данным экспедиции, температура газов в трещинах близ поверхности земли местами достигала 1510С.

В 1939 году В. В. Штильмарк, посетив гору и ознакомившись с термальными явлениями, выдвинул новую гипотезу медленного, но полного окисления органического вещества. Отсутствие в термальных газах продуктов неполного их сгорания позволило считать, что на горе протекает лишь первая стадия медленного окисления (самонагревание и тление).

Большое значение в истории изучения Янгантау имела экспедиция Центрального института курортологии, возглавляемая К. А. Миловидовым, которая летом в 1948 году провела комплексную геолого-гидрогеологическую работу на горе Янгантау и прилегающей к ней местности на радиусе 10-15 км, сделала площадную термометрическую съемку, выявила общую конфигурация термальных аномалий. Полученные при этом данные подтвердили устойчивость термальных явлений на горе и показали, что участок, где происходит выделение тепла, представляет собой полосу шириной 50-100 метров и длиной около километра которая протягивается по южному склону горы на абсолютной высоте 375-400 м. В соответствии с прежними данными А. Я. Гордягина (1892) было установлено, что здесь имеются пять тепловых площадок (площадки А, В, С, D, Е), где тепловые явления проявляются наиболее заметно и температура горных пород доходит до 50-950С. Они получили название «пожарных»или «тепловых» площадок. Согласно утверждению Миловидова и И. А. Огильви, тепловые явления на Янгантау возникли от взаимного трения горных пород в трещинах молодых разломов земной коры. К этому же выводу присоединяется Ю. В. Казанцев (1976) [1].

Придавая большое значение изучению термальных явлений на горе Янгантау, Министерство здравоохранения РСФСР 18/VI-1953 года утвердило проект геологических работ на горе, на основании которого в 1953-1961 гг. Роскурортгеопартией Минздрава РСФСР была проведена большая исследовательская работа во главе с горным инженером В. В. Штильмарком.

В деле дальнейшего ускорения изучения Янгантау значительным событием является принятое специальное распоряжение Совета Министров СССР (№ 2643 р. от 16/III-1954 г), на основании которого была начата глубинная разведка (бурение) аномалии горы. Для обеспечения курорта кондиционными термальными газами определенного физико-химического состава было решено пробурить сеть каптажных скважин и по специальным трубопроводам подавать газ в новое ванное здание. Бурение показало, что термальная «залежь» приурочена к склоновому участку горы и представляет собой пластовую линзу, разогретую до 4000 С на глубине, прослеживающейся только до уровня грунтовых вод. Было пробурено 12 скважин глубин от 18 до 36 м и одна – 106 м (скважина 5 у). На всех скважинах отмечается большая закономерность в распределении температур – рост температуры по мере углубления и после достижения некоторого максимума вновь снижение ее.

Самая максимальная температура в недрах горы зафиксирована на глубине 80 м (скважина 5у), которая составляет 377,80 С. Выше и ниже этого уровня температура понижается. Температура у забоя (глубиной 106,1 м) снижается до 2450 С.

В результате проведения этих работ было установлено, что по содержанию углекислого газа (СО2), влаги, температуры (t0 C) термальные делятся на три основных типа:

1. Кислородно-азотные (сухие) с небольшим содержанием СО2 меньше (1,8%), незначительной влажности (менее 20%), с высокой температурой (120-1400 С).

2. Углекисло-азотные (паровые) с содержание СО2 (Более 5,5%) характеризуется слабой динамичностью, их получение даже в небольших количествах представляет известные трудности и связано с принудительной откачкой.

Термальные газы первых двух типов свободно выходят из скважин в виде безнапорных конвективных струй . Газы углекисло - азотного состава, вскрытие на глубине , не имеют свободного поступления на поверхность . По сравнению с термальными газами естественных выходов, на которых курорт базировался в течении многих лет (до 1970 г ), выведенные скважинами пары и сухие газы отличаются достаточной стабильностью дебита, относительным постоянством температуры и состава.

На основании анализа , полученного при бурении и исследовании материала по характеристике термального явления на Янгантау, В.В. Штильмарк (1960), В.В. Штильмарк и Г. Ф.Пилипенко (1973) разработали и обосновали новую гипотезу происхождения термических явлений, согласно которой выделение тепла является следствием экзатермического (подземного) окисления органических веществ , содержащихся в битуминозных породах горы . Катализаторами этого процесса являются соединения железа (Fe) и марганца (Мn) , содержащиеся в достаточном количестве в этих породах . Органическое вещество проходит следующие фазы и формы окисление : медленное низкотемпературное окисление и самоускоряющиеся среднее температурное окисление, не достигая заключительной своей фазы-горения. Этой точки зрения придерживался в последних своих работах и Г.В.Вахрушев (1960,1961) [7].

Проведенные подсчеты показали, что запасы органического вещества, не тронутого окислением , довольно значительно и могут обеспечить термокислительный процесс в течении длительного времени .

По данным Г.В. Вахрушева (1961), процесс этот будет продолжиться еще 800 -1700 лет, а по гипотезе В.В Штильмарка (1958) в результате процесса , начавшегося в недрах горы 20-25 тысяч лет тому назад , к настоящему времени израсходовано не более одной трети первоначального запаса органического вещества [7].

В последние годы выполнен ряд исследований по выявлению генезиса Янгантауского феномена. Проведена также работа по выявлению возможных термальных полей за пределами горы. В ходе исследований найдены новые термальные явления и тепловые площадки в окрестностях села Малояз и у восточной оконечности горы Куткантау. Они особенно ярко появляются в зимний период и заключаются как в выделение пара, так и в образование крупных незамерзающих участков реки Юрюзани, что свидетельствует о весьма значительно поступлении тепла. Полученные данные свидетельствуют о более широком распространении термальных явлений в этом районе.

Анализируя имеющиеся материалы и полученные результаты, а так же совокупность факторов и уникальные условия горы Янгантау, пришли к выводу, что:

-отсутствие водоносных горизонтов в теле горы делает ее "сухой" горой;

- сильная раздробленность пород, слагающих гору, обусловлено соседством горы с крупным глубинным разломом ;

- активная жизнь разломов на границе комплекса Каратау с осадочной линзой Юрюзано - Айской депрессии, способствует поступлению теплового воздуха пара на отдельных участках -минерализованных вод из недр к поверхности земли;

- в теле горы присутствуют породы , содержащие органический материал в повышенных концентрациях, т. е так называемые горячие сланцы Янгантауской свиты.

Четыре этих фактора являются условиями необходимыми, но недостаточными для проявления термальных эффектов, наблюдаемых на горе. Ни один из них, отдельно взятый, ни их совокупность не должны были привести к созданию мощных очагов в теле горы.

Таким образом, здесь скорее всего речь идет о наложенных процессах , обусловленных сочетанием самых различных благоприятных факторов . Ученые предложили еще одну версию для объяснения термальных явлений на горе - концепцию природных ядерных реакторов , в которых предусматривается деление ядер урана в относительно небольших по размерам залежах этого ископаемого при наличии воды, кремнезема и других некоторых условиях.

И все же, несмотря на значительные объемы исследовательских и буровых, работ проведенных на горе , до сих пор не ясна геохимия термального процесса идущего в глубине горы .Отсутствуют естественные или искусственные аналоги этого процесса , до конца не выявлены закономерности температурного и газо-химического режима месторождения .Нет и четкого объяснения , в силу каких причин дифференцированы выходы паровых и сухих термальных газов, до каких глубин можно проследить распространение газогенерирующей зоны.

Таким образом, вопрос о происхождении паров и газов Янгантау и их высокой температуры решается учеными на протяжении более чем 200 лет. В разное время по этому вопросу был предложен ряд гипотез, но не одного до сих пор удовлетворительного объяснения причин этих оригинального явлений не получено.

Поэтому решение "загадки Янгантау" требует дальнейших целенаправленных исследований. Непременным условием этих работ является ответственно, бережное отношение к этому уникальному процессу, которые породили имеющиеся здесь тепловые аномалии. Непростительным было бы нарушить то равновесие сил и факторов, которое поддерживает существование термальных очагов в недрах этой горы.

2.3. Биоклиматические условия курорта

Хребет Янгантау имеет направление с юго-запада на северо- восток и представляет собой возвышенный правый берег реки Юрюзани, левого притока реки Уфимки.

С вершины горы Янгантау открывается красочная панорама долины реки Юрюзани с юга, а с запада- хребет Каратау (592 м) .

Янгантау в переводе на русский язык означает "Горелая гора". Гора покрыта молодым смешанным лесом , преобладает береза , растет сосна , рябина, а на южном склоне на крутом берегу реки Юрюзани- дуб и дикая вишня. На горе и ее окрестностях растет много ягод, а вдоль реки Юрюзани – смородина, малина, черника, шиповник и другие кустарники. Особенно красивы берега реки Юрюзании весной, когда цветет черемуха, и кажется, что они покрыты пушистыми белыми цветами.

Курорт занимает территорию 236 га, из которых 168 га представляют естественный лесопарк , состоящий в основном из березы , а так же других лиственных и хвойных деревьев и кустарников. Такое живописное сочетание высоких гор с лугами и долинами, извилистая и стремительная река Юрюзань, сосново-лиственные леса, поляны с высоким и пышными травостоем создают незабываемую , неповторимую картину уральской природы.

В районе Янгантау водится много дичи : глухари, тетерева, куропатки и другие. В реке Юрюзани много рыбы, в тихих заводях щука , жерех и другая рыба, а на перекатах и в устьях многочисленных родников водится быстрый и стремительный хариус.

Живописная природа, чистый низкогорный воздух, насыщенный ароматом лесов и полей, настраивают приезжающего на курорт, на особый лад, создают хорошее настроение, которое положительно влияет на ход лечении.

Климат курорта относится к климату умеренной зоны лесостепей , характеризующемуся выраженной континентальностью.

Среднегодовая температура воздуха около + 1,90С. Лето теплое , в июле среднемесячная температура +180С , с преобладанием солнечной сухой , временами жаркой погоды. Самыми теплыми месяцами являются июль и первая половина августа. Абсолютный максимум достигал +390С в тени. Перегрев атмосферного воздуха на курорте – явление редкое. Умеренная духота иногда наступает в июле и августе, когда может отмечается редкая повторяемость душных дней. Купальный период варьирует от 60 до 100 дней. Вода в реке Юрюзань в середине лета прогревается комфортной температуры 20-220С и выше.

Зима умеренно холодная, снежная, ветреная, среднемесячная температура в январе -160С. Самые холодные месяцы - январь и февраль. Абсолютный минимум зарегистрирован на отметке – 420 С. Отмечается продолжительный (160-180 дней) устойчивый снежный покров , высота которого в среднем составляет 40-50 см , благодаря чему обеспечивается достаточное разнообразие зимних рекреационных мероприятий. К благоприятным характеристикам местной зимы следует отнести наибольшие количество дней с невысокой относительной влажностью воздуха около 50 %, при которой морозы переносятся легче.

Весна, как правило, поздняя, неустойчивая. Осень ранняя, часто дождливая, "бабье лето" с сухой теплой погодой в сентябре и в начале октября длится от 7-10 дней до 4-5 недель. Общая продолжительность периода с температурой выше 00 С составляет в этом районе 190-200 дней в году, то есть сохраняется более полугода. Заморозки начинаются в сентябре и заканчиваются в мае.

Среднегодовая сумма осадков составляет 680мм, из них 60% выпадает в теплое время года (май- сентябрь). Наибольшая относительная влажность воздуха наблюдается в начале весны - в марте до 80- 100%. Самым сухим месяцем в году является май со средней месячной относительной влажностью 30-45 % .

Атмосферное давление воздуха в районе курорта изменяется мало. Наибольшее оно в начале зимы, наименьшее - летом. Амплитуда колебания давления воздуха в течении суток невелика, особенно летом, что благоприятно влияет на самочувствие человека . Ветровой режим здесь также благоприятный. Благодаря высокой залесенности и особенностям рельефа преобладают слабые ветры. Они имеют наибольшую силу в конце зимы, начале лета и осенью, наименьшую летом и в начале зима. Преобладают ветры южных и юго-западных направлений.

Данный рекреационный район характеризуется достаточным ингаляционным режимом: годовая продолжительность солнечного сияния здесь составляет 1800-2200 часов, что в ряде случаев превышает обеспеченность солнечной радиацией южных курортов (Сочи-2000ч., Пятигорск-1800ч.). Особо следует отметить высокую вероятность солнечных дней в зимний период. При этом никогда не наблюдается опасного, как на Кавказе, избытка ультрафиолета. Этот район - территория оптимального ультрафиолетового режима, в котором зимний дефицит ультрафиолета уравновешен периодами сильной летней биологической активности солнца.

На курорте отмечается достаточно высокая ионизация атмосферного воздуха. В летние месяцы количества легких ионов колеблется от 1350 до 1800 ед/см3 (Ессентуки-1160, Ялта-1950), из них отрицательных ионов – от 1100 до 1500ед/см3.

Зафиксированная мощность дозы гаммы излучения изменяется от 6 до 19 мкР/час и не превышает естественного уровня (20 мкР/час) ,характерного для открытых территории средней полосы России .

Таким образом, биоклиматические условия курорта "Янган-Тау" благоприятные для круглогодичной рекреации , в основном их составляют клинически оптимальные и умеренно раздражающие типы погоды, благотворно действующие на организм. Для климатолечения наилучшими являются периоды со второй половины мая до сентября - в период вегетации богатой растительности , и в декабре - январе , когда устанавливается устойчивая морозная погода .

2.4. Характеристика геотермальных паров и газов

горы Янгантау

Первое указание на использование горячих паров, выходящих из естественных трещин земли, для лечения различных недугов появилось в русской медицинской печати в 1907 году. Но по рассказам местных старожилов, пары Янгантау применялись местными жителями при заболеваниях суставов, периферической нервной системы и некоторых других заболеваниях с давних пор. В местах наиболее интенсивного выделения тепла больные выкапывали неглубокие ямы, дно этих ям выстилали разными травами, березовыми ветками, над ямами строили шалаши и принимали своеобразные тепловые паровые ванны [22].

Слух о чудодейственной силе паров горы быстро распространился далеко за ее пределы среди населения близлежащих районов Башкирии и заводских местностей Челябинской области. Посещаемость горы в 1922-1923гг принимает массовый характер. В 1925 году у подножья горы Чулпан коммуной был выстроен дощатый домик - лечебница для отпуска больным тепловых процедур, построена небольшая деревянная избушка-общежитие для больных и начата хозяйственная эксплуатация горы с взиманием платы за ванны. Никакого врачебного надзора, наблюдений за результатами лечения не велось. Ванны принимались по усмотрению самих больных. Часто они принимали по четыре, а иногда даже по шесть-восемь ванн в день. Считалось что, за курс лечения надо принять до 80-100 ванн.

Неразгаданная до сих пор загадка Янгантау привела к появлению множества гипотез, нередко взаимоисключающих друг друга. Хотя исследованиями здесь занимались большое количество ученых-геологов, геохимиков, геофизиков и гидрологов, к единой и обоснованной точки зрения о причинах данной термальной аномалии они не пришли. Несомненно лишь то, что причины эти имеют сложный полигенный характер.

Основными лечебными факторами курорта являются выделяющиеся из естественных трещин земли, а так же из пробуренных на различную глубину каптажных скважин горячие и сухие газы, которые по керамическим трубам подаются в отдельные кабины паровой и суховоздушной лечебниц.

Несмотря на сравнительно молодой возраст курорта, в настоящее время насчитывается более ста опубликованных работ, посвященных изучению лечебных факторов. Это является показателем исключительно большого интереса к данной проблеме врачей, геологов, химиков , климатологов и других специалистов.

Анализ исследований, проведенных на Янгантау за последние сто лет, дает основание считать, что по крайней мере, за это время изменений в температурном режиме отдельных аномальных участков не произошло. Однако следует отметить, что после сильного дождя и во время таяния снега происходит заметное увеличение выделения паров из ям и трещин на термальных площадках горы .

Пары и газы Янгантау внешне совершенно не отличаются от обычного водяного пара или нагретого воздуха . Они не имеют ни цвета ,ни запаха , но имеют высокую, довольно постоянную температуру . В составе этих паров и газов имеются углекислота, азот, радон , тяжелая вода, некоторые органические вещества, микроэлементы, которые каждый в отдельности находят довольно широкое применение в бальнеологической практике при лечении самых разнообразных заболеваний.

Исследованиями проб термальных газов, которые подаются в лечебницы и используются в настоящие время для лечения больных установлено, что содержание углекислоты в паровых ваннах доходит до 3,6 объемного процента , а в суховоздушных -0,5 процент.

Атмосфера паровых ванн содержит водяных паров до 8-10 % до общего объема, т.е. близка к насыщению. Относительная влажность воздуха в паровых ваннах около 95 %, а в ваннах суховоздушной личебницы-15-30% (табл.1).

Таблица 1

Состав (об.%) и температура геотермальных газов при выходе на поверхность

|

Компоненты |

Сухие газы |

Пары |

|

Кислород (О2) |

19,9-20,0 |

19,7-20,1 |

|

Азот (N2) |

77,8-78,6 |

66,9-70,8 |

|

Углекислый газ (СО2) |

0,4-1,1 |

0,5-0,6 |

|

Летучие углеводороды |

<0,001 |

0,01-0,04 |

|

Водород, инертные газы |

<0,001 |

<0,001 |

|

Водяной пар |

0,5-1,3 |

9,9-10,7 |

|

Температура, 0С |

48-57 |

40-130 |

Многолетние наблюдения за геотермальными газами указывают на активные воздействия на их режим состояния атмосферы – в первую очередь температуры окружающего воздуха и направления ветра. В частности, зимой интенсивность выхода газов и их температура несколько выше, чем летом.

Южный склон горы, обращенный к реке и к которому приурочена термальная аномалия, крутой (30-400 С), а в нижней части даже обрывистый. Он открыт для ветров южных направлений, которые являются здесь преобладающими, особенно в холодный период года.

Породы, слагающие гору, разбиты многочисленными трещинами, имеющими как тектоническое происхождение, так и возникшие в результате процессов выветривания. Считается, что эти трещины играют важную роль в формировании термальной аномалии: одни из них вскрывают термальное ядро и служат основными газовыводящими каналами; другие являются второстепенными газоподводящими каналами на участках разгрузки тепла; третьи являются каналами, подводящими воздух к очагам окисления.

Естественная ионизация воздуха в газотермальных лечебницах значительно превышают уровень ионизации атмосферного воздуха по курорту, что, безусловно, вносит определенный вклад в лечебное действие термальных ванн.

Так в суховоздушной лечебнице количество легких ионов составляет 6000-8500 ед/см3 (по данным наблюдений за 2002 – 2004 гг.) и практически не изменилась за последние тридцать лет [6].

В бальнеологическом отношении немаловажное значение придается составу конденсата природного пара. В настоящее время более исследован конденсат паровоздушной скважины № 5-у, активно используемый в лечебных целях.

Пароконденсат представляет собой прозрачную пресную жидкость, в основном ионном составе которой преобладают анионы гидрокарбоната и катионы натрия, кальция и магния.

Величина минерализации 0,029-0,036 г/л. Активная реакция среды – рН 6,6-7,5.

Также конденсат содержит органические вещества в концентрации 0,44 – 0,94 мг/л. Преобладают спирторастворимые соединения (гумусовые вещества, спиртовые смолы) и нейтральные битумы (масла, нейтральные смолы, нефтяные углеводороды).

Из биологически активных компонентов в конденсате присутствуют ортоборная кислота (около 0,06-2,9мг/л), а также цинк (0,01-6,4 мг/л), железо (0,01-0,05 мг/л), кобальт, ванадий, литий, барий, никель, марганец, медь, алюминий, селен и др. микроэлементы.

Таблица 2

Обобщенный химический анализ конденсата природного пара скважины № 5-у

|

Внешний вид |

Прозрачная жидкость без посторонних включений |

|

Цвет |

Бесцветная |

|

Запах |

Без запаха |

|

Вкус |

Пресная |

|

Осадок |

Без осадка |

|

рН |

6,64-7,52 |

|

Сухой остаток, мг/л |

0,01-0,025 |

|

Минерализация мг/л |

0,029-0,036 |

|

Окисляемость перманганатная, |

0,58-0,96 |

Таблица 3

Содержание катионов и анионов в конденсате

|

В 1 дм3 воды содержится |

Мг |

Мг/экв |

Мг/экв,% |

|

|

Катионы |

||||

|

Аммоний |

0,05-0,6 |

|

|

|

|

Натрий+Калий |

2,4-8,4 |

0,1-0,37 |

27,2-85,1 |

|

|

Магний |

0,46-2,5 |

0,04-0,2 |

8,8-52,8 |

|

|

Кальций |

0,3-1,6 |

0,015-0,078 |

5,9-20,0 |

|

|

Железо (общее) |

<0,01 |

|

|

|

|

Сумма катионов |

8,6-9,48 |

0,43-0,47 |

|

|

|

Анионы |

||||

|

Фторид |

0,-0,08 |

|

|

|

|

Хлорид |

1,2-1,8 |

0,034-0,05 |

7,8-10,6 |

|

|

Сульфат |

<1,0 |

|

|

|

|

Гидрокарбонат |

20,7-25,6 |

0,34-0,42 |

87,2-92,17 |

|

|

Сумма анионов |

22,4-27,4 |

0,39-0,47 |

|

|

Систематически на курорте проводятся радиационные исследования. По их результатам исследуемые показатели никогда не превышали допустимых норм. Содержание урана и радона в породах горы невелико и не выходит за пределы допустимых норм.

В настоящее время мощность дозы гамма-излучения (МЭД) на территории курорта и в помещениях бальнеологических лечебниц изменяется от 6 до 19 мкР/час, что не превышает естественного уровня – 20мкР/час, характерного для открытых территорий средней полосы России.

Немаловажное значение представляет состав конденсата пара, содержащего заветное количества органических веществ (смол, фенолов), некоторое количество биологически активных микроэлементов (магний, кремний, железо, стронций, фосфор и др., следы меди, марганца и титана). Содержание радона не может играть роль самостоятельного лечебного значения, однако оно является дополнительным лечебным фактором, так как известно, что проницаемость и действие радона увеличиваются в присутствии свободной углекислоты. Этому также, по- видимому, способствует и высокая температура ванн.

Температура ванн в паровой лечебнице держится на одном уровне (40-450С) с колебаниями по месяцам в 1-20С. В течение летних месяцев она более устойчива, с небольшими колебаниями во время сильных юго- западных "лобовых" ветров .

Содержание СО в них доходит до 3,5 -5 %, радона около 2 ед., т.е значительно выше , чем их было в ваннах старой лечебницы: СО -1-1,5%, радон-около 1 ед.

Температура ванн суховоздушной лечебнице от 50-560С, относительная влажность 15-30% , содержание СО в газе- 1-3 %, радона около 1 ед.

Несмотря на то, что температура паровых ванн ниже суховоздушных, они имеют более высокую эквивалентную температуру, чем суховоздушная. Это объясняется тем, что при приеме паровых ванн насыщенные водяные пары конденсируются на коже, отдавая при этом открытое тепло испарения.

В составе геотермальных газов невозможно выделить только один или два компонента, которые объясняли бы терапевтический эффект термальных ванн.

Можно утверждать, что именно природный состав геотермальных газов горы Янгантау, их многостороннее воздействие на организм человека обуславливает имеющийся выраженный бальнетерапевтический эффект термальных ванн [3].

2.5. Минеральная вода "Кургазак"

В 3-х километрах южнее курорта "Янган-Тау", на левом берегу реки Юрюзань из отрогов горы Каратау выходит источник "Кургазак", впадающий в реку. Еще Паллас писал, что ручей (Кургазак) иногда вдруг пересыхает и на коротком отдыхе при мельнице вновь собирается. За такое странное поведение источника башкиры и назвали его Кургазак, что значит «показывающийся временно».

В геологическом отношении источник приурочен к контактной тектанической зоне сильно дислоцированных известняков нижнего карбона с нижнепермскими отложениями. Источник имеет восходящий тип и представляет собой несколько мощных грифонов, вытекающих вдоль правого борта оврага долины реки.

Поэтическое описание этого источника в зимнем наряде оставил Г. В. Вахрушев: «Кругом непролазный снег, в воздухе мороз 20 или 300 С, а в ключе и пруду незамерзающая вода, прозрачная как слезинка.

В этой воде, как в аквариуме, видны каждый камешек, каждая песчинка. Повсюду зеленеют заросли камыша, ряски, и других водных растений, среди которых снуют рыбки, лениво плавают или копошатся на дне другие обитатели проточных вод. Над водой поднимается густой туман. И ближайшие к источнику деревья покрылись толстым слоем пушистого инея, кристаллики которого в лучах зимнего солнца сверкают, как алмазы, переливаясь всеми цветами радуги» [7].

Суммарный дебет источника достигает 100-200 дм3 /сек. Даже в самые холодные зимние месяцы Кургазак не замерзает, т. к. его температура во все времена года -16-16,50 С.

Происхождение источника исследователи связывают с инфильтрацией при поверхностных трещинно-карстовых вод на глубину 600-800 метров, где они нагреваются и поступают на земную поверхность по тектонически ослабленной зоне Юрюзанского разлома.

Вода источника через систему каптажных сооружений и трубопроводов подается в санаторий "Янган-Тау ", где применяется для лечебных процедур .

Вода "Кургазак " разливается в производственном цехе санатория в ПЭТ бутылки 0,5, 1,5 , и 5 л . в качестве минеральной природной столовой воды.

В настоящие время в испытательной лаборатории санатория "Янган -Тау" в испытательном центре Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека и в испытательном лабораторном центре МНЦ профилактики и охраны здоровья и охраны здоровья рабочих промпредприятий г Екатеринбурга регулярно исследуются физико-химический состав воды и проводятся микробиологические исследования

Вода источника имеет щелочную реакцию. По химическому составу это слабоминерализованная гидро-карбонатно-кальциево-магниевая вода с минерализацией 0,4- 0,7г/дм (табл. 4).

Таблица 4

Физико-химический состав источника Кургазак.

|

Ионы |

г/л |

м/экв |

Экв% |

|

Na |

0.0071 |

0.31 |

4.6 |

|

Mg |

0.0299 |

2.46 |

36.2 |

|

Ca |

0.0807 |

4.02 |

59.2 |

|

HCO3 |

0.3416 |

5.60 |

82.5 |

|

SO4 |

0.0362 |

0.75 |

11.0 |

|

Cl |

0.0155 |

0.44 |

6.5 |

|

H2SiO3 |

0.0114 |

- |

- |

|

Сухой остаток |

0,3540 |

- |

- |

|

pH |

7,3 |

- |

- |

Вода содержит органические вещества в количестве до 5,0 мг/дм - спирторастворимые соединение, кислые и нейтральные битумы , а так же другие биологически активные компоненты (мг/дм ):ортоборная кислота- 0,34; метакремниевая кислота-9,8; барий до 0,02, железо , кобальт , ванадий, цинк, хром, алюминий, никель, литий, марганец, медь до 0, 01,(каждый микроэлемент).

Объемная активность радиоактивных веществ (радия ,стронция , цезия )по данным лабораторных испытаний , проведенных в лаборатории ЦГСЭН в Свердловской области в 1999 и 2000 годах ,во много раз ниже допустимого уровня .Так удельная активность радия (226 Ra ) составила 1,3-1,8 Бк/л , при нормативе -18,5 Бк/л .Согласно отчетам по радиационным иследованиям отделения радиационной гигиены ЦГСЭН РБ за 2003 год , активность радона на устье источника изменяется от 33 до 55 Бк/л , при нормативе - не более 60 Бк/л для питьевых вод . Согласно действующим в натоящее время нормативным документам к группе очень слаборадоновых вод относятся лишь те , уровень активности радона в которых достигает 190 -750 Бк/л [3].

Вода источника Кургазак применяется для питья в основном при гастритах, мочекаменной болезни, заболеваниях почечных лоханок, мочевыводящих путей мочевого пузыря .

На берегу реки Юрюзани у подножия горы выходят сероводородные источники, а в 20 км ниже по этой реки в районе горы Куткантау около деревень Куселярово и Махмутово, имеются множество мощных сероводородных источников и богатые залежи сероводородных грязей.

Перечисленные разнообразные природные лечебные ресурсы имеют большое значение для дальнейшего развития курорта по профилактике и лечению различных заболеваний.

ГЛАВА III. Органолептические, гидрохимические и

химические показатели рек Юрюзань и Ай

3.1. Органолептические, гидрохимические и

химические показатели рек Юрюзань и Ай

Вода является жизненно важным продуктом для всего живого на Земле, особенно для человека. Поэтому, чтобы ответить на вопрос: «какую воду (или насколько пригодную воду) мы пьем?». Можно ответить, проведя соответствующие исследования.

Исследования представленные в работе проводились в гидро-химической лаборатории с. Месягутово при Федеральном Государственном учреждение Мониторинга водных объектов рек Урала.

В методики выполнения измерений (МВИ) включены те методики, которые рекомендованы и допущены к использованию федеральными органами в области мониторинга загрязнения окружающей среды (РД 52.24…, РД 33.53…), государственного экологического контроля (ПНДФ 14.1…), требований санитарных правил и нормативов охраны источников водоснабжения. Используемые МВИ аттестованы в соответствии с требованиями ГОСТа 8.563-96.

В лаборатории используются следующие методы измерений:

- фотометрический;

- титрометрический;

- инверсионно-амперометрический;

- хроматографический.

Для примера можно рассмотреть органолептические показатели р. Юрюзань и р. Ай Салаватского района республики Башкортостан (табл.5).

Таблица 5

Некоторые органолептические показатели воды рек Юрюзань и Ай

Салаватского района республики Башкортостан

|

№ п/п |

Дата отбора пробы |

Наименование точки отбора пробы |

рН |

t (0С) |

Органолептические показатели |

Взвешен- ные вещества |

Сухой остаток |

||

|

цвет |

запах 200С, баллы 600 |

прозрачность см |

|||||||

|

1 |

20.07.08 |

р. Юрюзань |

7,8 |

13,0 |

59,0 |

0,0 |

22,7 |

36,8 |

562,0 |

|

2 |

12.08.08 |

р. Юрюзань |

7.7 |

19,0 |

33,0 |

0,0 |

23,7 |

50,8 |

570,0 |

|

3 |

18.09.08 |

р. Юрюзань |

7.3 |

15,0 |

54,0 |

0,0 |

24,4 |

47,3 |

585,0 |

|

Среднее значение |

р. Юрюзань |

7.6 |

15,7 |

48,7 |

0,0 |

23,6 |

44,9 |

572,3 |

|

|

1 |

20.07.08 |

р. Ай |

8,7 |

14,0 |

70,0 |

0,0 |

21,8 |

86,9 |

1896,0 |

|

2 |

12.08.08 |

р. Ай |

8,8 |

18,0 |

55,0 |

0,0 |

19,4 |

90,3 |

1900,5 |

|