5 кл. рус.яз. 03.10 урок 20

Тема: Р.р.№4. Основная мысль текста.

Цель: Углубить знания учащихся о смысловой и грамматической цельности текста, его строении; ознакомить с понятием идея текста

Тип урока: Урок развития речи

Планируемые результаты

Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями): знать понятие идея текста; уметь редактировать текст. Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного опыта/приобретенная компетентность): способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты.

Личностные: осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию

Ход урока

№1. Организационный момент

№2. Актуализация опорных знаний и пробное учебное действие.

─ Русский язык многообразен своими текстами. Существует большое количество видов текстов в каждом стиле: и в научном, и в деловом, и в художественном, и в разговорном. Каждый текст имеет свою тему. Давайте вспомним, что же такое текст? А что же такое тема текста?

Прочитайте предложения. Являются ли они текстом? Обоснуйте свою точку зрения. (предложения на слайде)

Книги – это наши друзья. Друг познается в беде. У вас есть любимая книга? Читайте книги! Книги необходимо беречь. Много удивительного необычного таит в себе книга!

Почему эти предложения не являются текстом? Связаны ли они по смыслу?

Так что же такое текст?

Вывод: Текст - это несколько предложений, связанных друг с другом по смыслу.

Попробуйте составить текст на тему: «Книги – это наши друзья»

─ А знакомы ли вы со словосочетанием «Основная мысль текста»? Давайте поразмышляем, чем же отличается тема текста от основной мысли? Как развивается мысль в тексте? Ответы детей.

Смысл определяет основную тему текста. Тема текста – это то, о чём (о ком) говорится в тексте. Она бывает выражена в заголовке. Основная мысль – это то, к чему призывает нас текст, чему он нас учит. Она так же бывает выражена в заголовке.

№3 Закрепление знаний и развитие умений и навыков.

1. Упражнение 116 (фронтальная работа)

- Читаем задание. Прочитайте текст. О чем говорится в тексте, какова его тема? Найдите предложения, в которых автор выражает основную мысль текста.

2) Самостоятельная работа ( на карточке)

Спишите текст. Вставьте пропущенные буквы. Определите основную мысль текста и запишите её ниже.

Отец прик_зал сыновьям, чтобы жили в согласии; они не слушались. Вот он велел прин_сти веник и говорит: «Сл_майте». Сколько они ни бились, не могли сл_мать. Тогда отец разв_зал веник и велел л_мать по пруту. Они

пол_мали. Отец говорит: «Так-то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не од_леет; а если будете ссориться да все врозь, вас всякий легко погубит». (Л. Толстой)

Ответьте на вопросы:

1. Почему отец приказал сыновьям принести веник?

2. Отчего сыновья не смогли первый раз сломать веник?

3. А что же было дальше?

4. Чему учит эта история?

2. Групповая работа

Прочитайте текст. Найдите в тексте ключевые слова, отметьте их, почему вы считаете, что они являются самыми главными в тексте? Почему вы отметили именно эти слова?

Мы привыкли к берёзе и порой не замечали, как она бывает хороша. А те, кто видел её первый раз, глаз не могут отвести. У неё белоснежный ствол в чёрных рябинках, гибкие ветки, ажурная крона с некрупными треугольными листьями.

№4 Заключение урока.

Рефлексия.

Д.з.подг. к диктанту

5 кл. лит-ра 03.10 урок 10

Тема: И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басня «Волк на псарне».

Тип урока: усвоение новых знаний и закрепления полученных знаний.

Цель: познакомить с басней «Волк на псарне»; продолжить развитие умения понимать иносказательный подтекст басни и её мораль.

Планируемые результаты:

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению предмета, интереса к классической литературе, использование различных источников информации; развитие навыков сотрудничества с учителем, сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности;

Предметные: освоение обучающимися знаний о басне как жанре литературы; научиться находить мораль басни, умение ориентироваться в тексте; развитие навыков выразительного чтения басни;формирование коммуникативной компетенции. Метапредметные: планировать, выполнять и оценивать свои учебные и коммуникативные действия с поставленной задачей и условиями ее реализации; умение подбирать аргументы для подтверждения собственного мнения; искать и выделять необходимую информацию.

Орг. момент.

Актуализация знаний. Мотивация.

слайд 1 Представьте себе, что вы вышли на улицу, посмотрели на небо и увидели … тучку. Какая неприятность! Но это не простая тучка, из нее падают не капли, а слова. Давайте их прочитаем:

Слайд 2 И.С. Крылов, Волк, псарня, на

Давайте из этих слов составим тему нашего урока:

Слайд 3 И.С. Крылов .Волк на псарне».

Учитель. Правильно. (появляется солнце)

Слайд 4 -Есть ли среди них знакомые лица?

-А кого из них вы хорошо знаете?

Д/З: Рассказы уч-ся о Крылове.

Художники, которые писали портреты И. А. Крылова, просмотр галереи.

Определение темы, цели. Постановка проблемы.

Слайд 5 -Знакома ли вам иллюстрация на данном слайде?

-Вы хотите узнать, почему охотник со сворой собак прижали волка в угол?

Наша цель - познакомиться с новой басней И. А. Крылова «Волк на псарне»; продолжить развитие умения понимать иносказательный подтекст басни и её мораль.

Первичное восприятие басни.

Чтение басни: 1. Выделите незнакомые слова.

2.Определение лексического значения слов: овчарня, псарня, хлев, псари, ловчий, дубьё, расчесться, сват, кум, лад, не делать мировой.

Овчарня- с.-х. хлев, загон для овец

Псарня - Помещение для собак (преимущественно охотничьих)

Дубьё - Палки, дубинки, употр. в старину как оружие.

Аналитическая беседа по басне.

— Из-за чего поднялся переполох на псарне.

— Какими словами рисует автор переполох? (Обратить внимание на активные, действенные глаголы, передающие яркую, живописную картину общей тревоги на псарне. В сжатом до предела описании возбужденной, взбудораженной псарни именно глаголы — самые характерные, самые образные слова).

— Весь двор поднялся. Как? (Псы залились, рвутся на драку, псари кричат, бегут: иной с дубьем, иной с ружьем. «Огня! — кричат.— Огня!»)

— Как же ведет себя в этой обстановке Волк? (злобен, опасен и хитер Волк (а совсем не жалок, как иногда им кажется), обращаем внимание на несоответствие между тем, что он делает, и его речью. Вот он, прижавшись в угол, сидит.

— Каким рисует его автор в этот момент? (Он зубами щелкает, шерсть ощетинил, глазами всех съесть хочет)

— А речь льстивая, заискивающая, лицемерная. Как объясняет Волк свое появление на псарне и что об этом сообщает автор? ( «Крылов пишет: «Волк ночью, думая залезть в овчарню, попал на псарню...».

— Волк говорит: «Я, ваш старинный сват и кум, пришел мириться к вам совсем не ради ссоры». Некоторые замечают: «Крылов его сам хитрецом называет, как будто подсказывает нам, что Волк притворяется, изворачивается, хитрит, скрывает злобу, поэтому он так много говорит». «Волк пытается скрыть злобу. Его обращение к псарям и Ловчему заискивающее, льстивое. Такое поведение мы называем лицемерным».

— Давайте попробуем прочитать «речь» Волка, стараясь передать скрытое в ней притворство. А вы знаете, что Крылов сам читал свою басню в лицах, представляя, как Волк, встретивший дружный отпор, ощетинился, прижался в угол и лицемерно предложил мировую. «Иван Андреевич изогнулся, сделал умильное лицо и просительным голосом передал заискивающе-примирительную речь Волка: «Друзья! К чему весь этот шум...».

— Почему Ловчий не дослушал миролюбивых речей Волка? (Он ему не верит)

. — Что говорит Ловчий?

— Именно из них вытекает мораль басни. Волк и Ловчий противопоставлены в басне друг другу.

— Докажите, что Крылов во всем согласен с Ловчим, что он, как автор, сам помогает читателям скорее понять и разоблачить Волка. (С этого и басню начинает: «Волк, думая залезть в овчарню, попал на псарню». Все яснее проявляется волчья натура: «Глазами всех съесть хочет», однако понимает, «что тут не перед стадом и что приходит, наконец, ему расчесться за овец». Автор как будто напоминает читателям старые грехи Волка).

— Похож ли этот Волк на нашего старого знакомого? Что нового узнали мы о волчьей натуре из этой басни? (Да, это тот же Волк — злобный, хищный, беспощадный. Он привык легко и безнаказанно расправляться с теми, кто слабее его. Но когда ему грозит опасность, когда он встречает дружный отпор, он изворачивается, хитрит, лицемерит. Однако при этом остается злобным и опасным хищником. Вот поэтому и соглашается с решением Ловчего сам Крылов).

— Хотите узнать историю создания этой басни?

Учитель. Когда Наполеон, находясь в горящей Москве, окончательно понял, что ему грозит гибель, он стал просить мира. 23 сентября посол Наполеона граф Лористон прибыл в ставку Кутузова при Тарутине с предложением мирных переговоров, чтобы, как он сказал, «положить предел несогласия между двумя великими народами».

Кутузов наотрез отказался вступать в переговоры о мире: «Меня проклянет потомство, если признают первым виновником какого бы то ни было примирения. Таков действительный дух моего парода». Решимость Кутузова потрясла Крылова. Через несколько дней, появившись у друзей, он прочитал новую басню «Волк на псарне». Все узнали в мудром, седом Ловчем Кутузова, а в лицемерном Волке — Наполеона.

Басня была переписана Крыловым собственноручно и отправлена Кутузову в действующую армию, в знак огромного уважения писателя к мудрому, дальновидному полководцу. Очевидцы рассказывают, как однажды после сражения под Красным Кутузов, собрав вокруг себя солдат и командиров, вынул из кармана листок с басней Крылова и прочитал ее вслух: «При словах «Ты сер, а я, приятель, сед», произнесенных с особой выразительностью, он снял фуражку и указал на свои седины. В ответ раздались одобрительные возгласы и громкое «ура»!

Чтение статьи в учебнике «У каждой басни Крылова своя история».

Вывод.

Ловчий – умный, умудренный опытом человек. Свое дело он знает хорошо. Он понимает, что с волками надо обращаться по- волчьи. Ловчий конкретен, строг, поэтому ему принадлежат не только финальные слова, но и необычная мораль басни. Ловчий не доверяет Волку, потому что не раз с ним сталкивался. Находит мудрый ответ на хитрость волка: с волками иначе не делать мировой…/

Вместе с Ловчим, мудрым, опытным человеком, Крылов утверждает необходимость и справедливость суровой борьбы с любым коварным и хитрым врагом, в какую бы шкуру он ни рядился.

Включение нового знания в систему знаний (закрепление)

Учитель. Чтобы знанья были впрок,

Кратко повторим урок.

Повторение литературоведческих терминов.

Что такое басня?

(Басня – это лиро-эпический жанр, в котором преобладает лирическое начало (мораль), вытекающее из эпического сюжета, осмеивающего какие-либо человеческие пороки, изображаемые, как правило, в аллегорической форме с помощью героев-животных).

Докажите, что это басня. (есть зачин, произведение построено как диалог, герой волк – аллегория хитрости, в конце басни - мораль)

А какое художественное средство используется в басне? ( Аллегория)

Аллегория – это троп, который заключается в иносказании; выражении отвлеченного понятия посредством образа; связь между понятием (идеей) и образом устанавливается по сходству.

(карточки на доске)

– Как доказать, что в басне «Волк на псарне» Волк – это Наполеон, а Ловчий – это Кутузов.

Басня «Волк на псарне», написанная в 1812 году, является откликом на Отечественную войну против французского нашествия. Волк – это Наполеон, потерпевший поражение на Бородинском поле; заняв Москву, он понял, что оказался в ловушке, и послал Кутузову предложение о мире, заверяя русского полководца, что желает мира. Кутузов отверг предложение завоевателя и в победоносных сражениях освободил Россию от врагов. Ловчий в басне – это Кутузов.

– Как доказать, что басня «Волк на псарне» построена на основе аллегории?

Домашнее задание: наизусть

Составить викторину по басням Крылова.

6 кл. рус.яз. 03.10 урок 24

Тема: Исконно русские и заимствованные слова.

Тип урока: урок открытия новых знаний

Цель: расширять представление об исконно русских и заимствованных словах, объяснить учащимся понятия исконно русской и заимствованной лексики.

Планируемые результаты

-предметные: представление о роли языка в жизни человека и общества; знать признаки заимствованных слов, уметь находить заимствованные слова в тексте, уметь пользоваться толковым словарем и словарем иностранных слов; личностные: уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности; мотивация учебной деятельности, положительное отношение к уроку; понимание необходимости учения ; развивать навыки учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; метапредметные: уметь оценивать результаты деятельности своей- чужой, анализировать собственную работу, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, определять цель учебной деятельности в сотрудничестве с учителем; владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение; коммуникативные: уметь определять цель учебной деятельности, слушать собеседника, формулировать собственное мнение и позицию, уметь выражать свои мысли.

Ход урока.

Организационный момент.

I. Проверка домашнего задания

1. Лексический терминологический диктант (нужно определить слова по лексическому значению и записать их в тетрадь с последующей взаимопроверкой).

1) Все слова языка (лексика);

2) словарный запас одного человека (лексикон);

3) слова, одинаковые по значению и написанию, но совершенно разные по лексическому значению (омонимы);

4) слова с противоположным лексическим значением (антонимы);

5) слова, обозначающие одно и то же, но с разными оттенками лексического значения (синонимы);

6)слова, употребляемые жителями той или иной местности ( диалектизмы);

7) слова, ограниченные в своем употреблении определенной социальной или возрастной средой (жаргонизмы);

8) новые слова, возникающие в языке (неологизмы).

II. Изучение нового материала

Вступительное слово учителя об исконно русских и заимствованных словах.

- Сколько иностранных слов вы знаете, хотя бы чуть-чуть?

- А вот и нет, на самом деле каждый из вас и не подозревает о том, что он полиглот.

- Кто такие полиглоты?

Это люди, владеющими многими языками. Поэтому каждого из нас можно с уверенностью назвать полиглотами.

Еще один способ пополнения словарного состава нашего языка – заимствованные слова. Запишем тему урока «Исконно русские и заимствованные слова». А эпиграфом к уроку я взяла слова Белинского «Все народы меняются словами и занимают их друг у друга». Сегодня мы на уроке проследим, как люди меняются словами.

2. Работа с текстом.

1. Прослушивание

- Прослушайте два текста, и запишите в тетрадь слова, которые показались вам знакомыми.

(Аудирование – тексты о спорте)

2. Анализ содержания текста

- Какова тема первого текста?

- Почему вы так решили? Ведь текст на немецком языке.

- Какова тема второго текста?

- Почему вы так решили?

- На каком языке звучал этот текст?

Давайте сделаем вывод, что часть слов пришла к нам из немецкого и английского языков

- Как вы думаете, как они к нам попали?

3. Сообщение учащихся

С древних времен наша держава имела дело с другими государствами. Между народами возникают торговые, культурные и политические связи. Общаясь между собой, люди иногда заимствуют друг у друга предметы личного и домашнего обихода, орудие труда, машины, оружие, предметы искусства, научные понятия и тд.

Например: из

- ФРАНЦУЗСКОГО: балет, партер, пейзаж; ИТАЛЬЯНСКОГО: ария, серенада, баритон,

- НЕМЕЦКОГО: лагерь, солдат, браунинг, университет; АНГЛИЙСКОГО: футбол, скейтборд.

– Так почему же происходит заимствование из разных языков?

– Сегодня мы попробуем ответить на эти вопросы. А поможет нам в этом самостоятельная работа в группах.

После проверки, оценивается работа всей группы и каждого индивидуально.

– Вызвал у вас трудности перевод и понимание данных слов? (нет, легко было догадаться о значении после произношения слова)

– В каких областях больше заимствований? Почему? (Быт, компьютер, спорт. А еще - культура и профессии)

Например: broker, security, provider , realtor, producer, image, hit , jazz ,

Исследование, аналитическая работа

– А теперь сравните русские и английские слова и найдите сходство в их написании и произношении. Сова звучат одинаково, даже если они записаны русскими буквами.

Это прямое заимствование, когда слово встречается в русском языке приблизительно в том же виде и в том же значении, что и в языке – оригинале.

Или калька, когда слова иноязычного происхождения, употребляются с сохранением их фонетического и графического облика.

Есть и другие способы, сегодня мы не будем о них говорить.

Сделайте вывод: «Каковы причины заимствований?»

Основными причинами заимствований являются следующие:

1.Исторические контакты народов.

2.Необходимость названия новых предметов и явлений.

3.Языковая мода.

Слово осваивается

1. Графически; 2. Фонетически; 3. Грамматически; 4. Лексически

7. Практическая работа

- И все же по некоторым элементам в слове можно узнать, откуда оно к нам пришло: (например из английского, или из немецкого)

Табличка с сочетанием звуков)

Дж-, инг, мен (мент), ер, тч, ция– англ; Шт, шп, манн, мейстер, бург - немецк

А) Разделите слова на группы в зависимости от их происхождения. (слова записаны на доске)

Смокинг, штаб, митинг, пиджак, почмейстер, спортсмен, джин. Огенбург, штраф, спиннинг, вундеркинд, гроссмейстер, джентельмен, гамбургер, дайвер, штраф, джинсы, пенсионер, митинг, компьютер, плеймейкер, штаб, крекер, матч, вундеркинд.

Записаны отдельно

Шедевр (франц), газета (итальян. мелкая монета), вермишель (итал. vermicelli — «червячки»), терраса (франц), жюри (анл. и франц).

Чтобы без словаря отличить заимствованное слово от русского, давайте запишем признаки заимствования слов в тетрадь для ОК:

1. З\с не изменяются; 2. З\с начинаются с А,Ф, Ц, Э;

3. Имеют сочетания ШТ, ШП, ХТ, КС, МП; 4. Слова с корнем АКВА, ГЕО, БИО,ТЕЛЕ и тд.;

5. Имеют конечные сочетания ИНГ, МЕН, ЕР, ция, манн, мейстер, бург (митинг, брифинг, супермен, таймер); 6. Наличие сочетаний ТЧ, ДЖ;

7. Разделительный мягкий знак (секьюрити); 8. Буквы Э/Е (риэлтор, тостер);

9. Непроверяемые гласные и согласные (провайдер, секонд-хенд).

Б) Выписать из перечисленных исконно русские слова ( слова на доске)

Шоссе, арбуз, спутник, облако, самовар, пальто, воевода, озеро, свеча, кекс, стол, фонарь, сарафан, вымпел(нидерланды), аквариум, помещение, цех, география, штаб, квас, эстамп, телефон, указ, борщ(съедобная трава борщевик).

В) Знакомство учащихся с этимологическим словарём, со словарём иностранных слов, с толковым словарем.

– Где можно узнать о происхождении слова?

- Найдите в толковом словаре заимствованные слова, запишите их в тетрадь. Из каких языков они к нам пришли?

Делаем вывод: даже в самом лучшем переводе текст теряет что-то свое, национальное, неповторимое. Выход один – серьезно изучать язык, чтобы понять народ, который на нем говорит.

V. Итог урока:

- Итак, какое значение для русского языка имеют заимствованные слова?

- Скажите, к чему приведет безмерное употребление заимствованных слов?

VI Д/з 1. Записать, какие еще заимствованные слова вы используете в речи, подобрать русские синонимы. 2.Индивидуально: найдите какие русские слова вошли в лексику английского языка и стали заимствованными.

6 кл. лит-ра 03.10 урок 15

Тема: Вн.чт. №1 А.С.Пушкин «Зимняя дорога» и другие стихотворения. Тема дороги в лирике Пушкина. Наизусть стихотворение.

Цели и задачи урока: Обоснование личной позиции с опорой на текст, анализ изобразительных средств, используемых в произведении, сравнение художественных и научно-популярных текстов.

Планируемые результаты:

Предметные: Читать произведение с соблюдением норм литературного произношения, составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне, устно иллюстрировать сюжет.

Личностные: Понимать и любить живую природу, беречь ее, испытывать эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой.

Метапредметные: Учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста, корректно строить речь при решении коммуникативных задач.

Ход урока:

Организационный момент:

Актуализация знаний:

Сегодня на уроке мы познакомимся с замечательным стихотворением Пушкина, посвящённом родной природе «Зимняя дорога». Предположим, о чём оно?

Дело в том, что Пушкину приходилось много путешествовать не по своей воле (ссылки). Во времена Пушкина железных дорог ещё не было. Если нужно было переехать из одного места в другое, передвигались на лошадях. Обычно вместе запрягали трёх лошадей и называли их тройками. На дуги лошадям привязывали колокольчики. Это выглядело очень красиво, лошади бежали, а колокольчики весело звенели.

Но ездить на тройках было не только интересно, но и тяжело. Если нужно было ехать далеко, то путешествие длилось несколько дней и даже недель. И часто такую тройку называли «борзая». Во время такого переезда в 1828 году и было написано стихотворение.

Чтение стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога».

Что взволновало вас в этом стихотворении? (жаль лирического героя, тоска)

Какие непонятные и незнакомые слова вы услышали в данном стихотворении?

Ямщик – возница, кучер на почтовых, ямских лошадях. Ям – почтовая станция, посёлок, где проезжие меняли лошадей.

«Вёрсты полосатые» - столбы, которые стояли вдоль дороги через каждую версту. Их красили чёрно-белыми полосами. Верста – мера длины, немного больше одного километра.

Смогли ли вы разобраться после первого чтения в смысле стихотворения?

Что мы должны сделать, чтобы разобраться в смысле стихотворения? (перечитать)

Прочитаем ещё раз стихотворение А.С. Пушкина «Зимняя дорога» и проникнем вглубь пушкинской лирики, почувствуем его настроение.

Каким бывает настроение?

Настроение – радостным, тоскливым….

Какие картины вы увидели, читая это стихотворение? (зимняя ночь, светит луна, земля покрыта снегом)

Все эти картины создают в лирическом произведении, чей образ? (зимней дороги)

С помощью каких изобразительных средств поэт создаёт образы? (эпитеты, метафоры, олицетворение)

Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна,

На печальные поляны

Льёт печально свет она.

Найдите в первом четверостишье эпитеты. (волнистые туманы, печальные поляны)

Какой образ создаёт автор? (луна)

Какая из этих картин соответствует этим строчкам?

Что автор говорит о луне? Как вы понимаете «пробирается»?

Прочитайте следующие 2 строки.

На печальные поляны

Льёт печально свет она.

Какой образ создаёт автор?

Подходят ли поляны, изображённые на двух рисунка?

Что интересного заметили?

Почему автор дважды употребил это слово?

А могут ли быть поляны печальными? (нет, только человек)

Как называется такой приём, когда образ живого человека, его качества переносятся на неживой предмет? (олицетворение)

Найдите ещё в первом четверостишье пример олицетворения. (пробирается)

Итак, приём олицетворения используется автором, чтобы показать постепенное передвижение. Сначала лирический герой смотрит в небо, затем его взгляд перемещается на землю, а затем – на дорогу.

Прочитаем второе четверостишье.

По дороге зимней, скучной

Тройка борзая бежит,

Колокольчик однозвучный

Утомительно гремит.

Назовите эпитеты.

Тройка борзая (эпитет, который позволяет автору выделить оптимистический момент в нарисованной картине)

Как вы её представили?

Прочитайте последние 2 строки.

Зачем он нужен лошади?

Какое у вас настроение вызывает звон колокольчика? (веселья)

А у Пушкина? (грусти)

Какие строки говорят об этом?

Пушкин написал, что колокольчик «утомительно гремит». Как вы думаете, почему звук колокольчика кажется утомительным?

Метафора – «утомительно гремит». Что значит «утомительно гремит»? Найдём синоним. (надоедливо, монотонно) слово употреблено в переносном значении – метафора.

Перечитайте 3 четверостишье.

Почему автор употребил словосочетания «в долгих песнях ямщика»? Что можете сказать об этом ямщике? (чтобы скоротать время, ямщик поёт песню)

Как меняется настроение ямщика? Почему? («разгулье удалое» - «тоска сердечная»; он видит скупую картину природы, эти песни близки к сердцу, но даже они не могут развеселить его)

Как ты понимаешь слова «сердечная тоска»?

«сердечная тоска» - это когда плохо, грустно; человек иногда не понимает, почему ему скучно, нехорошо, ничего не радует – тогда говорят, что это «сердечная тоска»

Найдите эпитеты в этом четверостишье. (долгих, удалое, сердечная)

О чём они говорят?

Перечитаем 4 четверостишье.

Как вы понимаете «вёрсты полосаты»?

Обратите внимание на многоточие, почему автор использует их?

Многоточие – это знак недоговорённости, глубокой паузы, скрытой грусти, о которой человек не хочет говорить.

Какие чувства, хотел передать поэт паузами?

Обобщение.

Давайте вспомним, какой образ нарисовал Пушкин в этом стихотворении? (Образ зимней дороги).

Ещё раз перечитайте слова на доске про себя, которые помогла нам раскрыть этот образ.

А почему Пушкин именно так описал зимнюю дорогу, а не весело?

Пейзаж вторит настроению лирического героя, его чувству тоски по дому, нежелание покидать родных и близких, одиночеству.

Биографы Пушкина, утверждают, что оно было написано в поездке, когда Пушкин, находясь в ссылке, ехал на дознание к псковскому губернатору. Поэтому и настроение автора соответствует настроению лирического героя.

Рисуя природу, Пушкин изображает внутренний мир человека.

Во второй части настроение лирического героя на какое-то мгновение изменяется.

По мнению биографов во время этой поездки Пушкин навещает свою избранницу Нину, только впоследствии помолвка будет расстроена.

И чем же заканчивается стихотворение? Какие образы мы увидели?

Послушайте произведение композитора Г. Свиридова «Зимняя дорога». Закрыли глаза, расслабились. Перед вами дальняя дорога. По широкому полю бежит тройка. (Слушание музыкального отрывка)

Так почему 2 портрета появилось на доске? (Писали об одном и том же).

Тема гораздо глубже, чем просто изображение зимней дороги.

Образ дороги – это изображение жизненного пути человека. Наша жизнь делится на чёрные и белые полоски, как в стихотворении Пушкина. Пушкин учит нас, читателей, преодолевать невзгоды судьбы, смотреть на жизнь с оптимизмом: за чёрной полосой всегда будет белая, как на верстовом столбе.

Рефлексия деятельности:

Домашнее задание: выучить «Зимнее утро» несколько строф

8 кл. лит-ра 03.10 урок 10

Тема: К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Думы К.Ф.Рылеева. Дума «Смерь Ермака» и ее связь с русской историей.

Цель: создать условия для анализа думы К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака»; познакомить с личностью Рылеева; дать понятие о думе; раскрыть связь думы с историей; воспитывать патриотизм, интерес к истории своей страны, формировать у детей чувство ответственности за будущее своего края.

Планируемые результаты:

Предметные: знать биографию поэта, содержание произведения; уметь охарактеризовать поведение героев, сопоставлять поступки героев; рассуждать, делать выводы, формулировать свои впечатления от произведения. метапредметные: личностные: осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом созидательном процессе, развивать умения давать адекватную оценку собственной деятельности, осознавать себя как индивидуальность и одновременно как член общества;

познавательные: осознавать познавательную задачу, развивать умения структурировать знания и осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме, читать и слушать, извлекать нужную информацию, делать выводы; регулятивные: развивать умения принимать и сохранять учебную задачу, формулировать цели урока, планировать собственные действия; коммуникативные: развивать умения формулировать собственное мнение, позицию, высказывать и обосновывать свою точку зрения.

ХОД УРОКА:

I.Этап мотивации учебной деятельности

Показываю учебники литературы, истории, географии.

-Что может объединять все учебники?

II.Этап актуализации и пробного учебного действия

Я помогу вам сформулировать тему урока словами из произведения, которое сегодня будем читать «…И за победы заслужив Благословение отчизны…»

-Что такое «отчизна»? Подберите синонимы.

Родина, отечество, отчий край, земля отцов, родная земля.

- А в каком значении употреблено слово «благословение»? Давайте обратимся к толковому словарю С. И. Ожегова.

Благословить-

1.У религиозных людей: перекрестить (как бы передавая этим знаком покровительство, пожелание счастья, удач и т.п.)

2.Напутствовать.

- За что отчизна может быть благодарна своим сынам?

III.Целеполагание.

Итак, тема урока «И за победы заслужив Благословение отчизны», а раскрывать данную тему мы будем на материале думы К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака».

Запишем в тетрадь тему и эпиграф

Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело,

И радостно гибнет за правое дело…

К. Ф. Рылеев «Иван Сусанин»

-Все ли слова и герои вам знакомы?

Нет, не всё . Ермака знаем. Читали предание о Ермаке «О покорении Сибири Ермаком»

- Если чего - то человек не знает, то он должен стремиться это узнать.

Подумайте, каковы будут цели нашего урока сегодня.

Выступаем в роли Читателя, Исследователя и Человека со своим мнением.

-Цели?

1.Познакомиться с биографией К.ф. Рылеева

2.Познакомиться с новым жанром -дума

3.Прочитать и проанализировать думу. Проследить, как связана дума с историей.

4.Исследовать проблему патриотизма. Что нужно сделать, чтобы тебя считали патриотом? Или В чём заключается патриотизм…?

IV Этап «открытия» учащимися новых знаний

Проверка выполнения индивидуального задания. Выступления обучающихся.

Я предлагаю вам окунуться в атмосферу начала XIX века.

1.Восстание декабристов.

-Вы уже услышали имя К.Ф. Рылеева, который был в числе той золотой части дворянства, которая вышла на Сенатскую площадь 14 декабря 1825г. Я предлагаю подробней познакомиться с этим человеком.

2.К.Ф. Рылеев.

V Этап первичного закрепления.

Зачитайте свои записи.

-Кому родственен Ермак?

К.Ф. Рылееву.

- Почему К. Ф. Рылеев обратился к этому образу?

1 Историческая личность. 2. Патриот России. 3. Родственен духу самого К. Ф. Рылеева.

VI Этап чтения текста.

VII Этап анализа текста.

1.Выберите из текста цитаты, показывающие картины природы.

2. Какие средства выразительности использует автор?

3.Какие картины рисует автор в 1 и 2 строфе ?

4. Какой стилистический приём использует?

4.Картина природы в последней строфе. В чём разница?

И мощною рукой своей

Валы седые рассекает…

Перечитайте сцену гибели героя.

-Что считает причиной гибели Ермака автор?

«Тяжёлый панцирь -дар царя»

-Вспомните политические взгляды Рылеева.

У автора было свое негативное отношение к самодержавию, за что он и поплатился своей собственной головой.

Он променял свою свободу и стал верно служить царю. Во всяком случае об этом говорит дума. Для Рылеева очень важна проблема личной свободы, служить России и служить царю - для него не одно и то же.

Он восхищается мужественным героизмом Ермака и его службой во благо России, но не согласен с тем, что он принял дорогой подарок от царя, который и стал причиной его погибели.

- Вспомните жизнь Кондратия Фёдоровича Рылеева и жизнь его героя. Какой можно сделать вывод?

«Смерть Ермака» - оказалось пророческим творением. Судьбы автора и его героя cхожи.

Найдите строку, которую можно было бы отнести и к Рылееву, и к Ермаку. О чём это говорит?

«И мы – не праздно в мире жили!»

В этой фразе заключается жизненная позиция автора и его героя.

- Обратимся к эпиграфу урока. Как вы понимаете эту фразу К.Ф.Рылеева?

Как и Ермак, покоривший Сибирь, расширив владения русского государства, погибший с верою, что смерть его не напрасна, так и К.Ф. Рылеев пожертвовал собственной жизнью, всего лишь попытавшись изменить уклад жизни простого народа. И его смерть тоже ненапрасна!

А теперь давайте вернёмся к теме нашего урока . Вспомните, о ком мы сегодня говорили.

-Кто заслужил «благословения отчизны»? Кого из героев нашего урока можно назвать патриотом?

VIII Рефлексивная деятельность

Иван Грозный. Много сделал для России. Расширил границы гос-ва, сделал много для создания централизованного гос-ва.

К.Ф. Рылеев. Выступил на Сенатской площади. Был против креп. права, ратовал за установление республиканского строя. Погиб за интересы народа.

Ермак. Совершил поход в Сибирь, разбил армию Кучума, сделал первый шаг к присоединению Сибири к России. А это в интересах России.

Декабристы. Подняли восстание, выступали против крепостничества, защищали интересы народа, хотя сами были дворянами. Не соглашались с тем, что народ- победитель вернулся к рабству после победы над Наполеоном.

3.Заполнить лист самооценки

- Сколько микротем мы сможем выделить в тексте? Озаглавим их.

- Составим таблицу, в которую внесем заглавия микротем (Первую колонку заполняем совместно, 2, 3, 4,5 – работа в парах)

|

Буйство стихии |

Мысли героя |

Подлость врага |

Гибель Ермака |

Затишье |

|

|

|

|

|

|

- В каждую колонку запишем ключевые слова, фразы, фрагменты предложений микротемы.

|

Буйство стихии |

Мысли героя |

Подлость врага |

Гибель Ермака |

Затишье |

|

Буря; мрак; страна суровая, угрюмая; берег дикий; «ко славе страстию дыша»… |

«товарищи его трудов»; «нам смерть не может быть страшна»; «и мы – не праздно в этом мире жили»… |

«роковой удел»; жертва; Кучум=буря; «как вор презренный»; «пала грозная дружина»… |

«душа отвагою полна»; «сила року уступила»; «тяжёлый панцирь – дар царя стал гибели его виною»… |

Луна; «носились тучи»; «молнии ЕЩЁ сверкали»; «гром… ЕЩЁ гремел»… «ветры бушевали»… |

Домашнее задание.

Подготовить выразительное чтение думы «Смерть Ермака», подчеркнув ее драматический характер.

9 кл. лит-ра 03.10 урок 14

Тема: Утверждение общечеловеческих ценностей в повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза».

Цель урока: развитие личности каждого ученика через активную деятельность на уроке.

Задачи:

![]() Предметные: повторить содержание повести

«Бедная Лиза»; сформировать знания по понятию «сентиментализм» и навыки по

анализу текста; учить внимательному прочтению текста, обобщению знаний по

содержанию повести и изложению точного ответа на вопрос; способствовать

обогащению словарного запаса учащихся.

Предметные: повторить содержание повести

«Бедная Лиза»; сформировать знания по понятию «сентиментализм» и навыки по

анализу текста; учить внимательному прочтению текста, обобщению знаний по

содержанию повести и изложению точного ответа на вопрос; способствовать

обогащению словарного запаса учащихся.

![]() Метапредметные: совершенствовать умение

рассуждать, размышлять, доказывать, оспаривать, видеть, слушать и слышать,

сотрудничать; исследовательски читать, работать со словом, сравнивать, находить

общее.

Метапредметные: совершенствовать умение

рассуждать, размышлять, доказывать, оспаривать, видеть, слушать и слышать,

сотрудничать; исследовательски читать, работать со словом, сравнивать, находить

общее.

![]() Личностные: воспитывать доброту и милосердие,

чувство красоты и истины, чувство ответственности за слова и поступки;

формировать эстетическое восприятие, используя различные виды искусства: литературу,

музыку, искусство.

Личностные: воспитывать доброту и милосердие,

чувство красоты и истины, чувство ответственности за слова и поступки;

формировать эстетическое восприятие, используя различные виды искусства: литературу,

музыку, искусство.

Ход урока

Огмомент

Актуализация опорных знаний.

Вопросы к классу:

Как вы думаете, о чём бы будем говорить на сегодняшнем заключительном уроке по повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза»?

Сформулируйте тему урока?

Предполагаемые ответы: любовь, добро, красота, истина, воспитанность, порядочность…

Предполагаемые ответы: сиюминутное благо, богатство, власть, плотские удовольствия…

Постановка цели, задач. Объяснение плана урока.

5. Обобщение и систематизация знаний по теме.

Работа с эпиграфом:

Жить не есть писать историю, трагедию или комедию, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душой к его источнику.

Н.М.Карамзин

Как вы понимаете это высказывание?

1 этап: «Кто? Где? Когда?» - викторина

(Викторина проводится в форме фронтального опроса учащихся. За правильный ответ ученику выдается «ландыш»)

1. Назовите автора повести «Бедная Лиза»?

Н.М. Карамзин.

2. Для начала давайте определимся, от чьего лица ведётся повествование?

От первого лица – от лица автора. Вспомните, на прошлом уроке мы отмечали, что писатели-сентименталисты часто писали от первого лица… Почему? – это давало им возможность полнее раскрыть духовный мир героев.

3. Где и когда происходило действие повести?

«…лет за 30 перед сим, в окрестностях Москвы».

4. С какой целью Лиза пришла в Москву?

Лиза пришла продавать ландыши.

5. А почему именно ландыши, что мы знаем об этом удивительном цветке?

Индивидуальное задание о значении цветка.

6. За какую сумму Лиза продала свои ландыши?

За 5 копеек.

7. Какое условие предложил незнакомец матери Лизы, оказавшись в их доме?

«…Мне бы хотелось, чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы…».

8. Как звали незнакомца?

Эраст.

9. Почему такое странное имя?

Об этом нам расскажет….индивидуальное задание.

10. Кто по происхождению был Эраст?

Дворянин.

11. Однажды Лиза пришла на свидание заплаканная. О чем поведала она Эрасту?

За нее сватается сын богатого крестьянина.

12. «Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!» Почему и кто сказал эту фразу?

Произошла интимная связь, во время которой Лиза лишилась невинности. По «Домострою» до свадьбы - это большой грех!

13. Через два месяца оказавшись снова в Москве, какая неожиданная встреча произошла у Лизы?

Лиза увидела в роскошной карете Эраста и бросилась к нему.

14. Что стало с Лизой и ее мамой?

Лиза утопилась, мать, узнав об этом, умерла.

15. Кто рассказал эту историю автору?

Эту историю рассказал Эраст за год до смерти.

6. Применение знаний и умений в новой ситуации.

Осуждает ли автор самоубийство Лизы?

Нет. Он ей сочувствует.

Чем было вспыхнувшее чувство для Лизы? А для «успевшего вкусить светских забав» Эраста?

Для Лизы - первым, настоящим, которое она давно ждала, а для Эраста- очередное развлечение

Какими эпитетами наделяет Карамзин Лизу?

Добрая, любезная, милая, нежная, бедная…

Кем был Эраст? Какова его жизнь?

Довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, но слабым и ветреным. Вел рассеянную жизнь, думал о своем удовольствии, искал его в светских забавах.

Назовите жанр произведения «Бедная Лиза». Обоснуйте.

Сентиментальная повесть

Насколько способствует пониманию эмоционального состояния героев пейзаж?

Пейзаж полностью отражает настроение происходящих в повести событий

Как вы относитесь к Эрасту и его поступкам?

Предполагаемый ответ: - на усмотрение ученика

Какими качествами охарактеризована главная героиня повести - Лиза?

Очень трудолюбивая, добрая, умела шить и вязать

Задание: Прочитать вслух по ролям эпизод «Вдруг Лиза услышала…»(учащиеся выбираются учителем). Затем самостоятельно, пользуясь моделью анализа текста, выделить художественные средства

Анализ эпизода «Вдруг Лиза услышала…»

1.«Вдруг..» - быстрая смена событий

2.Междометие- «..Ах!»

3.Эпитеты- трепещущее сердце; розовые губы; чистое, открытое сердце

4.Слова, выражающие эмоции человека- жилки забились не от страха; трепещущее сердце

5.Сравнение- забились, как небесная музыка

«Сентиментализм» что это?»

Учитель: На примере повести Карамзина мы можем говорить о новом направлении в то время «сентиментализм». Докажите!?

(Учащимся предлагается доказать данное утверждение с помощью таблицы - стенда «Сентиментализм».

Заключительное слово учителя:

Карамзин утвердил в русской литературе художественное противопоставление увядающему классицизму – сентиментализм. Друг А.С.Пушкина, поэт П.А.Вяземский, определил сентиментализм как “изящное изображение основного и повседневного”. Это произведения, “красиво написанные”; лёгкие, “спокойные, в них рассказывается о простой, повседневной жизни человека, о его чувствах, переживаниях. Сентиментальная повесть содействовала гуманизации общества, она вызывала неподдельный интерес к человеку. Любовь, вера в спасительность собственного чувства, холод и враждебность жизни, осуждение обществом – со всем этим можно встретиться, если перечитать страницы произведений русской литературы, и не только XIX века, но и века XX.

Рефлексия

Д.з.чит. Наталья-боярская дочь

9 кл. 03.10 занятие 5

Тема: Главная информация в тексте. Ключевые слова. Способы сокращения текста.

Цель: познакомить учащихся с различными способами компрессии текста.

Задачи урока:

предметные: формировать структурированное восприятие и содержание текста; формировать умение видеть логику рассуждения и обозначать логический переход от одной мысли к другой;

метапредметные: развивать логическое мышление, речь (в процессе анализа текста);

личностные: воспитывать интерес к предмету (с помощью содержания тексов, творческой работы с ними).

Ход урока

1. Организационный этап. Объявление темы. Постановка цели, задач. Объяснение плана урока.

Эпиграф нашего занятия:

Коротко да ясно, оттого и прекрасно.

Русская пословица

«Краткость – сестра таланта»

А.П.Чехов

2Актуализация опорных знаний.

- Раскройте содержание понятия «тезис».

( тезис = микротема + основная мысль; тезис - это мысль или положение, истинность которого требуется доказать)

- В каких текстах по стилю и типу речи встречаются тезисы?

(Тезисы встречаются в научном и публицистическом стилях, тип речи - рассуждение)

- При написании сжатого изложения нам необходимо уметь составлять тезисы.

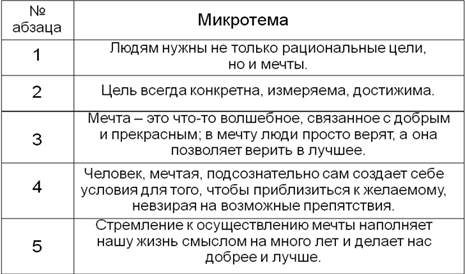

- Итак, мы уточнили понятие «тезис». Обратим внимание на его структурные составляющие. Любой тезис начинается с микротемы. Так что же такое микротема?

(Микротема - это то, о чём говорится в определённом отрезке текста.)

-Как формулируется микротема?

(Формулировка микротем может быть в виде утвердительных предложений или в виде вопросов.)

- Замените одним словом выражение «перечень микротем в определённой последовательности» (план)

- Что такое основная мысль?

(Идея; в основной мысли выражено то, к чему призывает автор).

- Мы повторили, что такое тезис, обратили внимание на его структурные составляющие, чтобы перейти к следующему этапу работы над текстом.

Записывают определения.

5. Этапы работы с текстом по написанию сжатого изложения.

Этапы учебной деятельности

Учебная деятельность

1. Этап определения темы текста.

Ответ на вопрос: «О чем текст?»

Как

определить тему?

Тема определяется различными способами:

· по началу текста;

· по ключевым словам;

· по ключевым эпизодам;

· по поступкам или размышлениям героев (автора)

· по заглавию текста

2. Этап определения идеи текста.

Ответ на вопрос: «Зачем автор его написал?»,

«Какую мысль хотел выразить?»

Что нам

помогает сформулировать идею?

Общая тональность звучания текста; настроение, которое вызывает прочтение

текста; отношение автора к событиям, героям; наличие в тексте тезиса,

формулирующего прямо или косвенно основную мысль (определение авторской

позиции)

3. Этап определения структуры текста.

Назовите композиционные части текста.

Композиция

текста – построение текста.

Тезис – положение, сформулированное как предложение, в котором сжато выражена

главная мысль, идея высказывания.

Нужно из нескольких предложений составить одно, в котором факты, явления,

признаки изложены обобщенно.

Формулирование тезиса – один из приемов сжатия текста.

4. Этап абзацного членения текста: определение микротем текста как частей общей темы

Определите количество абзацев в тексте по количеству больших интонационных пауз читающего и пронумеруйте их.

Определите микротему каждого абзаца. Запишите ее кратко, опуская второстепенную информацию.

5. Этап моделирования сжатого изложения

Как

соединить содержание микротем в текст?

Работа с текстом.

1. Знакомство с содержанием

Может показаться парадоксальным, но людям нужны не только рациональные цели, но и совсем нерациональные мечты.

Цель всегда конкретна, измеряема, достижима. Например, целью может быть поступление в вуз или покупка мотоцикла. В любом случае можно заранее продумать и просчитать, что нужно сделать, чтобы этого достичь.

А вот мечта - это совсем другое дело. Это что-то волшебное. Мечта всегда связана с чем-то безусловно добрым и прекрасным - с тем, что принято называть нравственным идеалом. Ведь сама мечта не способна появиться у того, кто не умеет отличать добро от зла. В мечту люди просто верят, и она позволяет человеку верить в лучшее, в то, что в конце концов всё будет хорошо.

И это, как ни странно, работает. Психологи объясняют это тем, что человек, мечтая, подсознательно сам создаёт себе условия для действий, которые постепенно приближают его к желаемому. И даже жизненные препятствия тут не помеха. Они просто на некоторое время откладывают исполнение желания, как бы предлагая нам обходные пути. Важно набраться терпения и не слишком торопиться. Неизвестно ещё, не выиграет ли тот, у кого исполнение мечты откладывается.

Например, мы мечтаем съездить в далёкую страну и огорчаемся, что не можем сделать этого прямо сейчас. Время идёт, и мы постепенно всё больше узнаём о том, что так притягивает нас. Может быть, мы даже решаем связать свою профессию с путешествиями или занимаемся изучением нужного нам языка. И когда мечта осуществляется, мы понимаем, что она действительно наполнила нашу жизнь содержанием и смыслом на много лет. Она сделала нас любознательнее, серьёзнее, интереснее. Благодаря мечте мы сами стали добрее и лучше.

2) Определения типа и стиля речи.

3) Информация о тексте (определение микротем)

Раздать по одному тексту на парту. Вслух прочитать одному из учащихся.

Записать микротемы

Записать микротемы

4)Сжатие текста Записать

К основным языковым приемам компрессии исходного текста относятся:

1.Исключение:

· исключение повторов;

· исключение одного или нескольких из синонимов;

· исключение уточняющих и поясняющих конструкций;

· исключение фрагмента предложения;

· исключение одного или нескольких предложений.

2.Обобщение:

· замена однородных членов обобщающим наименованием;

· замена предложения или его части определительным или

· отрицательным местоимением с обобщающим значением.

3.Упрощение:

· слияние нескольких предложений в одно;

· замена предложения или его части указательным место имением;

· замена сложноподчинённого предложения простым;

· замена фрагмента предложения синонимичным выражении

ем.

5) Редактирование текста по абзацам

Редактирование 1 и 2 абзацев

Используйте следующие приёмы сжатия текста:

· исключение фрагмента предложения;

· исключение одного предложения

Отредактированный текст:

Людям нужны не только рациональные цели, но и нерациональные мечты.

Цель всегда конкретна, измеряема, достижима. В любом случае можно заранее продумать и просчитать, что нужно сделать, чтобы этого достичь.

Редактирование 3 абзаца

Используйте следующие приёмы сжатия текста:

· ( упрощение) слияние нескольких предложений в одно, используя личное местоимение для связи и исключение фрагмента предложения;

· исключение одного предложения;

· исключение фрагмента предложения, заменив один сочинительный союз другим, подходящим по смыслу.

Отредактированный текст:

Мечта - это что-то волшебное. Она всегда связана с добрым и прекрасным. В мечту люди просто верят, а она позволяет человеку верить в лучшее.

Редактирование 4 абзаца

Используйте следующие приёмы сжатия текста:

· исключение одного предложения;

· исключение фрагмента предложения и составление нового предложения, используя подчинительный союз и изменение грамматической формы глагола.

Отредактированный текст:

Человек, мечтая, подсознательно сам создаёт себе условия для того, чтобы постепенно приблизиться к желаемому. Жизненные препятствия не помеха.

Редактирование 5 абзаца

Используйте следующие приёмы сжатия текста:

· исключение нескольких предложений;

· исключение фрагмента предложения и

· слияние нескольких предложений в одно (упрощение) с помощью сочинительного союза.

Отредактированный текст:

Когда мечта осуществляется, мы понимаем, что она наполнила нашу жизнь содержанием и смыслом на много лет, а мы стали добрее и лучше.

Получившееся изложение:

Людям нужны не только рациональные цели, но и нерациональные мечты.

Цель всегда конкретна, измеряема, достижима. В любом случае можно заранее продумать и просчитать, что нужно сделать, чтобы этого достичь.

Мечта - это что-то волшебное. Она всегда связана с добрым и прекрасным. В мечту люди верят, а она позволяет человеку верить в лучшее.

Человек, мечтая, подсознательно сам создаёт себе условия для того, чтобы приблизиться к желаемому. Жизненные препятствия не помеха.

Когда мечта осуществляется, мы понимаем, что она наполнила нашу жизнь содержанием и смыслом на много лет, а мы стали добрее и лучше.(90 слов)

2. Рефлексия.

6 кл. рус.яз. 02.10 урок 23

Тема: Р. р.№2 Сжатое изложение «Собиратель русских слов».

Цели:познакомить учащихся с особенностями построения сжатого изложения;

Предметные результаты и виды деятельности:

Предметные УУД: знать приемы сжатия текста, формулировать основную мысль текста, озаглавливать текст, отбирать в исходном тексте основное. Производить исключения и обобщения, излагать отобранный материал обобщенными языковыми средствами в письменной форме.

Познавательные УУД: воспроизводить прочитанный текст в сжатом виде в письменной форме.

Коммуникативные УУД: соблюдать в процессе создания текста основные нормы русского литературного языка и правила правописания.

Регулятивные УУД: сохранять логичность, связность, соответствие теме при воспроизведении текста в свернутой форме.

Личностные

УУД: осознание ответственности за написанное, интерес к созданию сжатой формы

исходного текста.

Актуальность использования средств ИКТ: использование ИКТ позволяет обеспечить

наглядность на уроке, разнообразить деятельность учащихся

1.Организационный

момент

2. Целеполагание.

Сегодня мы с вами будем работать с текстом, проанализируем его, будем учиться

отрабатывать навыки написания сжатого изложения.

3. Лингвистическая разминка.

- Вспомним, что такое изложение? (изложение – это не только пересказ текста, но

и передача его языковой формы, стиля автора).

- Какое может быть изложение? (подробное – содержание передается полностью и

подробно; сжатое – содержание передается сжато, кратко, обобщенно,

компрессивно).

- Что должно быть отражено в сжатом изложении? (Каждая микротема исходного

текста)

4. Подготовка к восприятию текста.

На доске заранее написано:

«Словарь русского языка» ( под редакцией С. И. Ожегова) – 57 тыс. слов.

4-томный словарь (под редакцией Д. Н. Ушакова)- 85 тыс. слов.

17-томный словарь современного русского литературного языка Академии наук СССР – 120 тыс. слов.

«Толковый словарь живого великорусского языка» (составлен В. И. Далем) – 200 тыс. Слов и 30 тыс. пословиц.

Учитель сообщает учащимся, что все словари, кроме последнего, создавались коллективами учёных, последний создан одним человеком- В. И. Далем.

5. Вступительное слово учителя о В.И. Дале.

По образованию он был врачом – хирургом: стоял у смертного одра своего друга и ровесника – Александра Сергеевича Пушкина; он был также известным писателем; имел большие склонности и способности к разного рода техническим работам, был, как говорится, «мастером на все руки».

Но нас сейчас особенно интересует его всемирно известный труд «Толковый словарь живого великорусского языка», изданный в середине XIX века. В четырех томах собрано свыше двухсот тысяч русских слов и 30 тысяч пословиц. В 17-летнем возрасте Даль впервые вывел в своей знаменитой записной книжке понравившееся ему народное слово, услышанное от ямщика – «замолаживает». И юноша принял решение, которое повернуло всю его жизнь: он стал вслушиваться в народную речь и собирать слова. Увлекшись этой работой, Даль сделал ее главной целью своей жизни. Собирал человек слова почти полвека и завершил свой труд, издав вот такой великолепный словарь.

6. Работа со словарем В.И. Даля.

Перед вами на партах лежат словари В.И. Даля. Посмотрите, полистайте его. Это поистине результат грандиозного труда. Уже почти полтора века Россия зачитывается этим дивным словарем – свыше 200 тысяч растолкованных слов, около 30 тысяч пословиц и поговорок. Подобного обширного собрания нет ни у одного народа в мире!

Даль не только показал во всей красоте и выразительности живое русское слово, но и фактически создал энциклопедию быта, нравов, обычаев, ремесел, игрищ, обрядов прошедших столетий. «Далев словарь» - это история русского народа, воплощенная в словах, пословицах, поговорках, песнях, преданиях.

5 Сжатое изложение (Чтение текста учителем).

Собиратель русских слов

Владимир Иванович Даль был талантливым и трудолюбивым человеком. Он получил образование морского офицера, затем – врача, был известен и как автор множества сказок, рассказов, очерков. Его литературный талант высоко ценил Александр Сергеевич Пушкин. Но делом всей его жизни стало собирание русских слов. Даль не был языковедом по образованию, он стал им по призванию.

Владимир Иванович поставил перед собой цель собрать и записать все русские слова. В военном походе, в госпитале, в служебной поездке записывал он слова, пословицы, поговорки, загадки. Он любил и понимал родной язык, умел вслушиваться, вдумываться в живое народное слово.

Работу по собиранию и записи слов он начал ещё юношей и продолжал до самой смерти. За неделю до смерти больной Даль поручает дочери внести в словарь четыре слова, которые услышал от прислуги.

Делом всей жизни Даля стал «Толковый словарь живого великорусского языка». В него Даль включил больше 200 тысяч пословиц, которые приводятся в качестве иллюстраций для пояснения значений слов.

Более сорока лет без помощников, в одиночку собирал Даль свой словарь. Это настоящий подвиг человека, влюблённого в русский язык.

6. Беседа по тексту:

1. Как звали составителя «Толкового словаря...»?

2. Какое образование получил В. И. Даль?

3. Какой талант В. И. Даля оценил А. С. Пушкин?Почему?

4. В чём было истинное призвание В. И. Даля?

5. Какую цель поставил перед собой Владимир Иванович Даль и как её выполнял?

6. Что вам известно о «Толковом словаре…»?

7. Почему работу В. И. Даля над словарём можно назвать настоящим подвигом?

7.

Самостоятельная работа: написать изложение в сжатом виде на черновике,

отредактировать его и переписать изложение в тетради.

8.Подведениеитогов работы.

- Какие приемы сжатия текста вы использовали?

9. Домашнее задание: подготовить викторину по пословицам и поговоркам В.И.Даля

6 кл. лит-ра 02.10 урок 14

Тема: А.С.Пушкин «Зимнее утро». Двусложные размеры стиха. Наизусть стихотворение.

Цели и задачи: выявить отличия стихотворной речи от прозаической, познакомить со стихотворными размерами, научить определять размер стихотворения, познакомить со способами рифмовки и видами рифм, повторить тропы и определить их значение для стихотворной речи.

Планируемые результаты:

Предметные: ученик научится владеть: изученной терминологией по теме.

Метапредметные:

Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа.

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия (отвечать на вопросы теста), планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно. Коммуникативные: уметь строить монологическое высказывание, формулировать свою точку зрения, адекватно использовать различные речевые средства для решения коммуникативных задач.

Личностные: приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры.

Ход урока.

Организационный момент.

Работа по теме урока.

Что такое рифма? (Рифма – это повтор звуков, связывающий окончания двух или более строк. Рифма – это созвучие на конце строк.)

Концы с

концами я свожу путём рифмовки,

Над каждым словом ворожу движеньем ловким,

Приделав лёгкие крыла к слогам конечным,

Чтоб вечно музыка была в пространстве вечном. (Л.Е. Миллер)

Рифма:

1. Парная (смежная):

Выткался на озере алый свет зари, А

На бору со звонами плачут глухари. А

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло. Б

Только мне не плачется - на душе светло. Б

С.А. Есенин

2. Перекрёстная:

Унылая пора! Очей очарованье! А

Приятна мне твоя прощальная краса- Б

Люблю я пышное природы увяданье, А

В багрец и в золото одетые леса… Б

А. С. Пушкин

3. Кольцевая (опоясывающая):

Глядел я, стоя над Невой, А

Как Исаака-великана Б

Во мгле морозного тумана Б

Светился купол золотой. А

Ф. И. Тютчев

Мужская рифма – с ударением на последнем слоге (окно – давно).

Женская рифма – с ударением на предпоследнем слоге (даром – пожаром).

В небе тают облак`а, (мужская)

И, лучистая на зн`ое, (женская)

В искрах катится рек`а, (мужская)

Словно зеркало стальн`ое. (женская)

Что ещё, кроме рифмы, организует стихотворную речь?

(Ритм).

Ритмом называют равномерное повторение чего-то одинакового. Многое в нашей жизни основано на ритме. Докажите это.

· ритмичное повторение времени суток (день – ночь – день – ночь – …);

· ритмичное повторение времен года (зима – весна – лето – осень – …);

· ритмичное биение сердца (тук – тук – тук – тук - …);

· ритмичное раскачивание маятника часов (тик – так – тик – так- … и т. д.

Ритм обязательно есть и в стихотворении (даже если в нем нет рифмы). Стихотворение можно “продирижировать” равномерными отмашками руки, можно “отстукать”, “отхлопать”. Ритм в стихах создает и настроение, и образ. А чтобы хорошо понять и прочитать стихи, надо непременно прислушаться к музыке ритма, при чтении подчиниться ему.

Практическая

работа.

Сравним 2 предложения:

1. Новый день, шумя, приходит в город…

2. Шумя, в город приходит новый день…

Смысл в обоих предложениях один и тот же?

Однако где речь стихотворная, а где прозаическая?

(1 – стих. речь, 2 – проза. Вывод: нет ритма – нет стихотворения!)

Значит, чтобы получилась стихотворная строка, необходимо равномерное повторение ударных и безударных слогов.

Разбейте на слоги стихотворную строку, расставьте ударения, ударные и безударные слоги обозначьте разными значками:

Но-вый день, шу-мя, при-хо-дит в го-род…

Что получилось? (Узор, орнамент, состоящий из равномерно повторяющихся элементов).

Попробуйте то же самое сделать с прозаической строкой.

Шу-мя, в го-род при-хо-дит но-вый день…

Вывод: стихотворная строка – это узор, сплетённый из повторяющихся элементов, это орнамент, а прозаическая – нет.)

А что, по-вашему, нужно сделать, чтобы это предложение вновь зазвучало как стихотворение?

(Нужно переставить местами слова.)

Попробуйте переставить слова так, чтобы получилось стихотворение:

Астры осыпаются в садах,

Под окошком желтеет стройный клён,

И холодный туман на полях

Неподвижно белеет целый день…

Осыпаются астры в садах,

Стройный клён под окошком желтеет,

И холодный туман на полях

Целый день неподвижно белеет…

Трудно? Конечно, трудно. И без таланта и знаний здесь не обойтись.

«Высокой

страсти не имея

Для звуков жизни не щадить,

Не мог он ямба от хорея,

Как мы ни бились, отличить» -

так написал А. С. Пушкин о своём герое Евгении Онегине.

Хорей и ямб – это стихотворные размеры.

Изучение нового материала.

Цель нашего сегодняшнего урока – научиться отличать ямб от хорея.

Размер – это порядок чередования ударных и безударных слогов.

Стихотворные размеры.

ХОРЕЙ - двусложная стихотворная стопа с ударением на первом слоге, то есть в строке ударными являются первый, третий, пятый и т. д. слоги.

Мчатся тучи, вьются тучи…

Мч`ат- ся т`у- чи, вь`ют-ся т`у- чи…

_́_ __ / _́_ __ / _́_ __ / _́_ __ - 4 – х стопный хорей

- стопа (это минимальное повторяющееся сочетание ударных и безударных слогов в стихе).

ЯМБ - двусложная стихотворная стопа с ударением на втором слоге, то есть в строке ударными являются второй, четвёртый, шестой и т. д. слоги.

Люблю грозу в начале мая…

Люб-л`ю гро-з`у в на-ч`а-ле м`а-я…

__ _́_ / __ _́_ / __ _́_ / __ _́_ / __ - 4 – х стопный ямб

Закрепление.

Прочитайте выразительно стихотворение А. С. Пушкина «Зимний вечер». Вы, наверно, почувствовали и рифму, и ритм стихотворения. Благодаря этим составляющим, многие стихи легко ложатся на музыку. Послушайте романс на стихи Пушкина. Какие эмоции вызвал в вас этот романс?

Определите размер стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер», способ рифмовки и вид рифмы.

Б`у-ря мгл`о-ю н`е-бо кр`о-ет…

_́_ __ / _́_ __ / _́_ __ / _́_ __ - 4 – х стопный хорей

Буря мглою небо кр`оет, Перекрёстная рифмовка, жен. и муж. рифмы.

Вихри снежные крут`я,

То, как зверь, она зав`оет,

То заплачет, как дит`я…

Определите размер, способ рифмовки и вид рифмы:

1. Друзья

мои, прекрасен наш союз!

Он, как душа, неразделим и вечен –

Неколебим, свободен и беспечен,

Срастался он под сенью дружных муз…

__ _́_ / __ _́_ / __ _́_ / __ _́_ / __ _́_ / 5 – стопный ямб, кольцевая рифмовка, мужская и женская рифмы.

2. Швед, русский — колет, рубит, режет.

Бой барабанный, клики, скрежет,

Гром пушек, топот, ржанье, стон,

И смерть и ад со всех сторон.

_́_ _́_ / _́_ __ / _́_ __ / _́_ __ /

4 – стопный хорей, парная рифмовка, жен. и муж. рифмы.

- Спондей - это стопа с дополнительным ударением при сочетании нескольких ударных слогов.

3. Мой

дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог.

__ _́_ / __ _́_ / __ _́_ / __ _́_ / __ 4 – стопный ямб, перекрёстная рифмовка, женская и мужская рифмы.

4. Храни меня, мой талисман,

Храни меня во дни гоненья,

Во дни раскаянья, волненья:

Ты в день печали был мне дан.

__ _́_ / __ _́_ / __ __ / __ _́_ / 4 – стопный ямб, перекрёстная рифмовка, муж. и жен. рифмы.

– Пиррихий – это стопа с «пропущенным» ударением при сочетании двух или более безударныхслогов.

5. Ветер по морю гуляет

И кораблик подгоняет.

Он

бежит себе в волнах

На раздутых парусах.

_́_ __ / _́_ __ / __ __ / _́_ __ / 4 – стопный хорей, парная рифмовка, жен. и муж. рифмы.

Выводы.

У каждого искусства свои правила. Чтобы создать настоящее произведение искусства, музыканту надо до тонкостей постичь особенности своего инструмента, певцу – много трудиться, чтобы поставить голос, художнику тоже нужно пройти серьёзную школу, чтобы создать достойное творение.

Поэт должен научиться умело пользоваться свойствами языка. Одно из этих свойств – умение придать своей фразе поэтическое звучание. Для этого и нужно знание существующих в родной поэзии размеров.

Подведение итогов урока. Рефлексия.

1. В чём отличие стихотворной и прозаической речи?

2.С какими двусложными стихотворными размерами вы сегодня познакомились?

3. Какие узнали способы рифмовки, виды рифм?

4. Какова роль тропов в стихотворении?

Д.з .наизусть зим.утро

8 кл. рус.яз 02.10 урок 15

Тема: Р/р №4 Контрольное подробное изложение №1.

сокращать текст разными способами, способствующее развитию мыслительных умений учащихся (анализ, обобщение, умение выделять главное и второстепенное)

Планируемые результаты

Предметные результаты:

- уметь воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ)

- уметь применять основные приемы сжатия при создании текста;

- выявлять проблемные зоны в изученной теме и проектировать способы их восполнения

Метапредметные результаты:

Познавательные:

- объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы над сжатым изложением;

- овладевать разными видами чтения (поисковым, просмотровым, изучающим);

- уметь извлекать информацию из текста;

Регулятивные:

- уметь определять цель своего обучения;

- выполнять учебное действие в соответствии с планом;

- осознавать себя как движущую силу своего научения, проектируя направление преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности формы сотрудничества

Коммуникативные:

- определять цели и функции участников группы, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;

- использовать адекватные языковые средства для эффективного результата совместной деятельности;

- осуществлять взаимный контроль и самооценку на основе наблюдения

Личностные результаты:

- формировать интерес к закреплению нового;

- формировать устойчивую мотивацию к самостоятельному и коллективному исследованию текста;

- формировать навыки аналитической и диагностической деятельности;

- увеличивать объем словарного запаса и грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения

Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений (урок закрепления)

Ход урока.

1. Огр. момент.

2. Начало урока. Тема: написание изложения, близкого к тексту. Цель урока.

3. Актуализация понятия об изложении, близком к тексту. Что значит написать изложение, близкое к тексту?

4. Подготовительная работа.

Вам, конечно, знакомо имя певца Федора Ивановича Шаляпина. Он был очень известен в начале двадцатого века, и сейчас его талант не перестает восхищать людей. Он обладал удивительно сильным, красивым голосом. Шаляпин не только пел. Он также был режиссером, художником. Шаляпин исполнял русские народные песни, романсы, оперные арии. Его лучшие партии - Борис («Борис Годунов» М.П. Мусоргского), Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно), Иван Грозный («Псковитянка» М.А. Римского-Корсакова), Сусанин («Иван Сусанин» М. И. Глинки).

· Вот как звучит голос великого певца.

1. Первичное чтение текста.

Детство Шаляпина.

О многих своих гениях человечество узнало только после их смерти. Но вот Федору Ивановичу Шаляпину кроме посмертной досталась и небывалая прижизненная слава. У него был голос неповторимой красоты и такой силы, что, казалось, мог все снести на своем пути и в то же время передавать тончайшие движения души.

Во всех странах, где он выступал, публика устраивала ему овации, случалось, на руках выносила из театра. Кроме певческого таланта, он прекрасно владел искусством грима, отлично играл на пианино, свободно говорил на французском, итальянском языках.

Какие же истоки способствовали развитию столь одаренной личности, каким образом из казанского мальчишки вырос такой человечище, ростом и фигурой почти что былинный богатырь, по духовному богатству — настоящий богатырь?

Сам Федор Иванович Шаляпин в своих воспоминаниях признается, что в детстве он не думал и не гадал, кем станет в будущем. Выделяясь среди подростков недюжинным ростом, он в остальном был таким же, как они: озоровал, крал яблоки в чужих садах. Но в то же время он был не таким. С каким наслаждением пел он в церковном хоре, сам не свой делался он при звуках музыки. Помани его — и он на край света ушел бы с бродячими актерами. А что творилось с ним, когда он впервые побывал в театре! «Театр свел меня с ума, сделал почти невменяемым».

И все же судьба Шаляпина является примером того, что выдающаяся личность может вырасти не благодаря каким-либо удачным обстоятельствам, а скорее вопреки самым неблагоприятным. В жизни всегда хватает озлобленных людей, вымещающих свое недовольство на самых близких. Таким был отец Федора Шаляпина. Трудно понять, за что он так не любил старшего сына, почему постоянно обижал и наказывал даже тогда, когда надо было хвалить. Его грубая ругань, зверское отношение к жене, пьяные безобразные выходки однако не ожесточили сердце Федора. Обиднее всего было то, что отец упорно не замечал стремлений и интересов сына, злобно высмеивал, доходя до ненависти и оскорблений: «Дворником надо быть, и будет у тебя кусок хлеба, скотина!»Вместо дворников отдает он его в ученье сапожникам. Там тоже битье и ругательства. Казалось, в детстве весь мир сговорился, чтобы не дать Федору выйти в люди. Но говорят, не бывает худа без добра. Деспотизм отца помог Федору воспитать в себе железную силу воли. И когда великий певец и актер сам станет отцом, сколько нежности и любви даст он своим детям... Ласковые, трогательные слова, которых он ни разу не слышал от своего отца, заполнят его многочисленные письма детям.

Все, что связано с детьми, воспринимал он как праздник жизни. И своего несчастного отца, несмотря ни на что, почитал он, будучи уже знаменитым и богатым.

1. Беседа по содержанию.

· О чем этот текст?

· Определите его основную мысль.

· Какие чувства вызывает текст?

· Каким человеком мы увидели здесь певца? Назовите качества этого человека.

· Как вы думаете, почему Федор Иванович простил своего отца?

1. Повторное чтение текста.

1-ая часть. Неповторимый голос.

Главная мысль — об особенном, неповторимом голосе певца.

Запись опорных слов: Федор Иванович Шаляпин, прижизненная слава, тончайшие движения души.

2-ая часть. Талант.

Главная мысль — рассказ об особенном, неповторимом голосе певца.

Запись опорных слов: овации, певческий талант, грим, пианино, французский, итальянский языки.

3-я часть. Детство певца.

Главная мысль — о необыкновенной одаренности ребенка, который с виду ничем не отличался от других детей.

Почему Шаляпина здесь называют богатырем?

Похож ли был Шаляпин на остальных ребят?

Чем он от них отличался?

Как сам Шаляпин говорил о своем отношении к театру?

Запись опорных слов: казанский мальчишка, богатырь, «Театр свел меня с ума»...

4-я часть. Ответ.

Главная мысль: будущий великий певец жил в условиях, которые никак не способствовали развитию его дара.

Каким человеком был отец Федора Ивановича?

Как он относился к сыну?

Как он относился к жене?

Что было самым обидным для мальчика в его поведении?

Запись опорных слов: озлобленных людей, грубая ругань, пьяные безобразные выходки, не дать выйти в люди.

5-я часть. Нежность к детям.

Главная мысль: все то, чего не получил в детстве Шаляпин, он даст своим детям.

Почему здесь говорится, что «нет худа без добра»?

Что помогло Федору «выйти в люди»?

Как он относился к своим детям, когда сам стал взрослым?

Как он относился к своему отцу?

Как назван отец в последнем предложении?

Почему он назван «несчастным»?

Запись опорных слов: не бывает худа без добра, ласковые, трогательные слова, почитал.

1. Устный пересказ текста.

2. Работа по предупреждению орфографических и пунктуационных ошибок.

3. Итоговое чтение текста.

4. Написание изложения.

9 кл. рус.яз 02.10 урок 19

Тема: Официально-деловой стиль.

Цель урока: научить учащихся составлять различные документы официально-делового стиля.

Задачи: предметные: повторить стили речи; коррекция речевой и письменной грамотности; знать порядок оформления различных документов официально-делового стиля; уметь применять на практике полученные знания;

метапредметные: развивать умение учащихся пользоваться деловой речью в определенной обстановке, в определенной жизненной ситуации; формировать навыки составления деловых бумаг;

личностные: воспитывать социально значимую личность, чувствующую себя свободно в повседневной жизни: в сфере правовых, служебных, производственных отношений.

Тип урока: комбинированный.

Ход урока

I.Оргмомент.

2Словарный диктант: автобиография , будущее, иллюстрация, заявление, клише, конспектировать, титульный лист, ориентироваться, планомерно, прогнозирование, систематизировать, шаблон, штампы, договор, документ, проект, ходатайство, характеристика ,карьера, фотография, апелляция, портфолио, резюме, доклад, доверенность, расписка, стандарт, протокол.

Задание для ученика:

подчеркните в словарном диктанте слова, которые обозначают документы, нужные выпускнику для окончания школы и дальнейшего обучения в каком-либо учебном заведении и определить их лексическое значение.

Автобиография, будущее, иллюстрация, заявление, клише, конспектировать, титульный лист, ориентироваться, планомерно, прогнозирование, систематизировать, шаблон, штампы, договор, документ, проект, ходатайство, характеристика ,карьера, фотография, апелляция, портфолио, резюме, доклад, доверенность, расписка, стандарт, протокол.

АБИТУРИЕНТ - выпускник средней школы, поступающий в высшее или среднее специальное учебное заведение

Автобиография (с греческого: «собственное жизнеописание» сам жизнь пишу) — официально-деловой документ. Последовательное описание человеком событий собственной жизни.

Заявление – официальная письменная просьба о чём-либо.

Характеристика – официальный документ, в котором даётся описание отличительных свойств, достоинств и недостатков кого-чего-н.

Апелляция (1) – (oбращение) - обжалование какого-либо постановления в высшую инстанцию, которая имеет право пересмотреть дело по существу.

Апелляция (2) - это аргументированное письменное заявление абитуриента либо о нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшем к снижению оценки, либо об ее ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях

Доверенность – это документ, который позволяет одному человеку действовать отимени другого, написавшего доверенность.

Портфолио - это собрание личных достижений ученика, которое реально показывает его уровень подготовленности и активности в различных учебных и внеучебных видах деятельности, собираются все бланки или заверенные копии документов, официально подтверждающих достижения учащегося в любой области деятельности за девятый класс: дипломы, грамоты за участие в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня; бланки или заверенные копии свидетельств и удостоверений о прохождении курсов и программ дополнительного образования в центрах, домах творчества, спортивных и музыкальных школах, клубах физической подготовки, станциях юных техников, туристов, натуралистов; бланки и заверенные копии документов, подтверждающих присвоение спортивных разрядов и званий).

Слово учителя:

Итак, в конце учебного года будете сдавать экзамены, после окончания школы вы пойдёте на собеседование в средне-специальные учебные заведения. Какую одежду вы выберете для этого? Какой это стиль в моде? (официально-деловой).

Стиль существует не только в одежде, моде, но и в речи.

Объявление темы и цели урока.

Цель нашей работы – познакомиться на практике с особенностями делового стиля и научиться создавать небольшие тексты, относящиеся к деловой речи.

Слово учителя. Сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми примерами деловой документации. Каждому из вас, рано или поздно, придётся столкнуться с необходимостью самостоятельного составления и написания такого рода документов: при поступлении в училище, техникум, на работу и т.д.

Актуализация изученного материала: (Презентация)

просмотр презентации по теме «Стили речи».

Итоговый вопрос: что мы повторили, просмотрев презентацию ?

Составление официально-деловых документов.

1.Слово учителя. В повседневной жизни очень часто приходится сталкиваться с необходимостью составления деловых бумаг разного рода. Приходится писать объяснительные записки, доверенности, расписки, различные заявления. Подобные документы должны быть составлены грамотно, четко, коротко и ясно, с соблюдением определенных стандартов. Когда вы поступали в школу, родители писали заявление о вашем приеме. Заявление для поступления в училище, техникум вы должны будете написать самостоятельно.

Но для начала, как вы понимаете, вам нужно сдать экзамены в школе и подписать титульный лист экзаменационной работы по русскому языку.

2. Подписывается титульный лист экзаменационной работы.