«ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

СПОРТСМЕНА –ЛЕГКОАТЛЕТА НА ДИНАМИКУ ПРЕДСТАРТОВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ»

Оглавление

Глава 1. Теоретико-методологические аспекты проблемы влияния индивидуальных особенностей спортсмена-легкоатлета на динамику предстартовых психических состояний................................................................................................ 6

1.1. Понятие о личности и индивидуально-психологических особенностях человека....................................................................................................... 6

1.2. Психическое состояние как психологический феномен: определение, виды и структура................................................................................................... 15

1.3. Индивидуальные особенности и специфика предстартовых психических состояний у спортсмена-легкоатлета.................................................... 19

Глава 2. Цель, задачи, методы и организация исследования........................................................................................................................ 27

2.1. Цель и задачи исследования.............................................................. 27

2.2. Методы исследования........................................................................ 27

2.3. Организация исследования............................................................... 31

Глава 3. Эмпирическое исследование влияния индивидуальных особенностей спортсменов-легкоатлетов на динамику предстартовых психических состояний 33

3.1. Индивидуально-психологические особенности личности спортсменов-легкоатлетов: результаты исследования и их обсуждение................... 33

3.2. Предстартовые психические состояния спортсменов-легкоатлетов: результаты исследования и их обсуждение............................................ 46

3.3. Влияние индивидуальных особенностей спортсменов-легкоатлетов на динамику предстартовых психических состояний............................... 55

Выводы...................................................................................................... 63

Заключение............................................................................................ 66

Список литературы........................................................................... 68

Введение

Тема нашей дипломной работы посвящена изучению влияния индивидуальных особенностей спортсмена-легкоатлета на динамику предстартовых психических состояний. Говоря об актуальности нашего исследования, прежде всего, отметим, что в современном мире все более возрастает роль психологического фактора в различных сферах человеческой деятельности, что связано с доктриной ценности, уникальности каждой человеческой личности. Психология призвана помочь людям в решении их субъективных проблем, которые являются отражением их объективного существования. Отсюда и вытекает то положение, что применительно к человеку, который профессионально занимается спортивной деятельностью, необходимо применять не только медицинские процедуры, но и средства широкого психологического плана. Значимость комплексного медико-психологического сопровождения профессиональных спортсменов стала осознаваться лишь последние два десятилетия [7; 9; 15 и др.].

Однако причиной проведения нашего исследования послужила не проблема взаимодействия медицинских и психологических знаний (хотя и она тоже), а следующая проблема. Как известно, в условиях современного спорта высших достижений, когда спортсмены в основном имеют примерно одинаковый уровень физической, технической и тактической подготовленности, возрастает значимость психологической готовности к соревнованию. При этом давно доказано, что успешное выступление в соревнованиях зависит не только от высокого уровня физической, технической и тактической подготовленности спортсмена, но и от его психологической готовности. К тому же психологические особенности соревнований, закономерности, причины и динамика предсоревновательных состояний определяют высокие требования к психике спортсмена. Следовательно, психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям есть важный и обязательный элемент обучения и тренировки. В свою очередь данная психологическая подготовка должна строиться на теоретических и эмпирических знаниях относительно особенностей предстартовых психических состояний, а также зависимости данных состояний от индивидуально-психологических особенностей личности спортсменов. Таким образом, тема нашей дипломной работы является актуальной и значимой как с практической, так и теоретической точек зрения [17; 26; 34 и др.].

Объект исследования - личность спортсмена-легкоатлета.

Предмет исследования - индивидуальные особенности личности спортсмена-легкоатлета как детерминанты динамики его предстартовых психических состояний.

Цель исследования - изучение влияния индивидуальных особенностей спортсмена-легкоатлета на динамику предстартовых психических состояний.

Задачи исследования:

1.) Провести теоретический анализ проблемы влияния индивидуальных особенностей спортсмена-легкоатлета на динамику предстартовых психических состояний.

2.) Изучить индивидуально-психологические особенности личности высокоэффективных и низкоэффективных спортсменов-легкоатлетов.

3.) Исследовать предстартовые психические состояния у высокоэффективных и низкоэффективных спортсменов-легкоатлетов.

4.) Оценить влияние индивидуально-психологических особенностей спортсменов-легкоатлетов на динамику их предстартовых психических состояний.

Гипотеза исследования: существует влияние индивидуально-психологических особенностей личности спортсмена-легкоатлета на структуру предстартовых психических состояний.

Методы исследования:

- методы теоретического анализа, логического вывода анализа специальной литературы;

- эмпирические методы (метод наблюдения, метод беседы, методы опроса и тестирования, психофизиологические методы);

- методы статистической обработки данных (методы первичной обработки данных (расчет средних, частот); коэффициент ранговой корреляции Спирмена; однофакторный дисперсионный анализ (критерий F Фишера)).

Методики исследования:

1.) Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла 16 PF (форма A).

2.) Опросник Леонгарда-Шмишека.

3.) Морфологический тест жизненных ценностей (автор - В.Ф. Сопов).

4.) Теппинг-тест (автор - Е.П. Ильин).

5.) Цветовой тест М. Люшера.

6.) Шкала реактивной тревоги Ч.Д. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина).

Исследование проводилось в два основных этапа - теоретический анализ (первый этап) и эмпирическое изучение проблемы (второй этап).

Структура дипломной работы включает введение, две главы, выводы, заключение, список использованной литературы, приложения. Общий объем работы составляет 70 страниц.

А.Г. Асмолов отмечает, что в общественных науках личность рассматривается как особое качество человека, приобретаемое им в социокультурной среде в процессе совместной деятельности и общения. В гуманистических философских и психологических концепциях личность – это человек как ценность, ради которой осуществляется развитие общества [2].

Несмотря на разнообразие трактовок категории «личность» в психологии, приведем определение личности, которое мы встречаем в литературе по психодиагностике. Личность – это «… относительно устойчивая совокупность психических свойств,… результат включения индивида в пространство межиндивидуальных связей…» [12, c. 202].

Личность - это определенный человек, заимствованный в системе его стабильных общественно определенных психологических темпераментов, которые показываются в социальных связях и взаимоотношениях, обусловливают его нравственные действия и имеют существенный смысл для него самого и общества (Маклаков А.Г.) [24].

Личность, с одной стороны, определяет конкретного индивида (человека) как фигуры деятельности, в единстве его личных свойств (единичное) и его общественных ролей (общее). С другой стороны, личность воспринимается как общественное свойство индивида, как заодно интегрированных в нем социально значительных черт, образовавшихся в процессе косвенного и прямого соглашения данного лица с другими людьми и делающих его, в свою очередь, фигурой труда, общения и познания [24].

Личность - совокупность социальных взаимоотношений, осуществимая в разнообразных деятельностях (А.Н. Леонтьев). Личность - сравнительно поздний продукт общественно-исторического и формирования человека в онтогенезе (А.Н. Леонтьев) [21].

Личность - совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия (С.Л. Рубинштейн) [35].

Личность - общественный индивид, субъект и объект общественных отношений и исторического процесса, проявляющий себя в общении, в деятельности, в поведении (В. Ганзен).

Личность - фигура социального поведения и коммуникации (Б.Г. Ананьев) [1].

Личность - человек как социальный индивидуум, персона познания и объективного реорганизации мира, разумное создание, владеющее речью и способное к трудовому занятию (А.В. Петровский).

Личность - человек как носитель разума (К.К. Платонов).

Личность - это разрозненное понятие, характеризующее человека в качестве объекта и субъекта биосоциальных отношений и связывающее в нем общечеловеческое, социально-специфическое и индивидуально-неповторимое (Б.Д. Парыгин) [21].

Личность является фигурой общественных взглядов, т.е., личность обусловливается своим взаимоотношением к окружающему миру, к другим людям, к среде. Такие отношения осуществляются в деятельности, с помощью которой, человек может проявить себя и развиваться как личность.

Вместе с понятием «личность» в науке часто встречаются определения: «человек», «индивид», «индивидуальность». Разберем их отличия.

Человек как облик – это представитель вполне конкретного биологического вида (вида живых существ), выделяющийся от других животных определенными специфическими особенностями и степенью физиологического и психологического формирования, одаренный сознанием, умеющий думать, разговаривать и принимать решение, контролировать свои чувства, поступки, действия, эмоции.

Понятие «индивид» характеризует личность, как носителя обусловленных биологических качеств. Индивид – человек как не разделимый, не превзойденный представитель рода с его психофизиологическими свойствами, выдвигающимися в качестве предпосылки формирования индивидуальности и личности.

Обратимся к понятию структуры личности. Начнем с того, что человек как личность с позиции психологии характеризуется следующими качествами:

- самосознание, которое является основой развития умственной активности, независимости человека в его суждениях и поступках и ориентированным, прежде всего на познание себя, улучшение себя и поиск смысла жизни;

- активность - желание выйти за рамки реализованных возможностей, за пределы ролевых предписаний, разнообразить среду деятельности;

- Я-образ - система представлений человека о себе реальном, себе идеальном, себе ожидаемом, которые обеспечивают единство и тождественность его личности и обнаруживаются в самооценках, уровне притязаний, чувстве самоуважения;

- направленность - устойчивая система мотивов, убеждений, потребностей, идеалов, интересов, и т.д.;

- способности, качества и свойства, обеспечивающими успешность исполнения конкретной деятельности;

- характер - целостность постоянных индивидуальных качеств человека, обусловливающих характерные для него пути поведения и эмоционального реагирования [2].

Особенности развития всех этих уровней характеризуют неповторимость и своеобразие определённого человека, устанавливают его оригинальность. Индивидуальность – своеобразие психики и личности индивида, ее оригинальность. Проявляется в чертах темперамента и характера, эмоциональной и волевой сферах, потребностях, интересах, и свойствах личности.

Необходимо отметить, что анализ специальной литературы существуют различные подходы к исследованию структуры личности. Мы выделили три основных подхода:

- типологический;

- деятельностный;

- динамический.

Следует отметить, что в чистом виде данные подходы встречаются довольно редко и часто пересекаются друг с другом. Но каждый из них имеет свою традицию. Начнем с характеристики типологического подхода.

В целом типологический подход к личности берет свое начало с исследований Э. Кречмера, П. Б. Ганнушкина, К. Леонгарда, Р. Кеттелла, Г. Олпорта, С. Хатуэйя и Дж. Маккинли и др. Согласно данному подходу, личность представляет собой набор определенных черт и качеств, по которым люди отличаются друг от друга. При этом личность может быть описана конечным числом этих черт. Реализация типологического подхода к личности человека направлена на выявление его личностных характеристик, составление психологического портрета, поиск различий в личностных качествах между людьми. Для данного круга задач используются специально составленные и стандартизированные методики – личностные опросники (например, MMPI, 16 PF Р. Кеттелла и т. д.). Согласно исследованиям в этом направлении, люди отличаются друг от друга по ряду параметров. Более того, как отмечают авторы, можно выделить различные психологические типы людей. Различные категории людей имеют достоверные отличия друг от друга по ряду психологических параметров и поэтому требуют индивидуализированного психолого-педагогического подхода [2; 3; 21].

Следует подчеркнуть, что типологический подход можно рассматривать как положительно, так и отрицательно. Позитивным является его операционализированность, поскольку он не рассматриваем вне личностных методик. Это делает его сугубо практическим. С другой стороны, типологический подход в его крайних проявлениях (по-нашему «типологический редукционизм»), очень вреден. Он упрощает реальное положение вопроса, создает иллюзию нового знания и соблазн все свести к типам и параметрам.

Что касается деятельностного подхода, то он охватывает различные исследования. Общим среди них является обращение к категории деятельности, акцентирование внимания на активной природе человека («Human activity»). Свою традицию деятельностный подход ведет из советской психологии, построенной на философии диалектического материализма. Поэтому, независимо от конкретных школ советской психологии, можно назвать приверженцами данного направления таких психологов как Б.Г. Ананьев (его идеи о комплексности рассмотрения личности человека, человек как субъект деятельности), С.Л. Рубинштейн (его понимание характера, механизмов его формирования), А.Н. Леонтьев (теория деятельности), К.К. Платонов (динамическая функциональная структура личности) и др. Реализация этого подхода направлена на изучение направленности личности человека, его поведения, поиска путей его социализации. В этом русле проводятся различные беседы с людьми, наблюдения за ними, проведение экспериментальных исследований. Много внимания уделяется методологическим вопросам: Можно ли перевоспитать и изменить взрослого человека? Каковы механизмы изменения личности? и т. д. Так, например, сторонники этого подхода занимают оптимистическую позицию в отношении изменения личности человека. Дело в том, что в самой психике человека заложен потенциал к его изменению, благодаря такому ее качеству как пластичность. Организуя среду определенным образом и вовлекая человека в процесс перевоспитания, возможно позитивное его изменение. Важнейшим условием процесса изменения личности является активность самого человека, его желание измениться. Позитивным моментом данного подхода служит его методологическая проработанность и системность исследования. Однако отрицательным может быть излишнее теоретизирование, что тормозит практическое разрешение вопросов организации работы с различными категориями людей [2; 3; 21; 35].

Согласно динамическому подходу анализ личности человека необходимо проводить в динамике. Свою традицию данный подход ведет из психологии развития. Одним из приверженцев этого направления можно назвать В.Л. Васильева. Реализация данного подхода направлена на анализ процесса изменения личности в зависимости от этапа ее жизненного пути, анализ конкретных случаев жизни человека (вспомним идиографический подход в психологии личности), проведение лонгитюдных исследований. Как и в предыдущих подходах, здесь можно выделить положительные и отрицательные стороны. Позитивным является само понимание необходимости рассмотрения динамики личности, обозначение критических моментов ее социализации и ресоциализации. Негативная сторона может проявляться в преувеличении значимости динамического аспекта, скепсисе по отношении к каким-либо устойчивым базовым компонентам личности человека (своеобразный принцип «все течет, все изменяется») [21].

Что касается самосознания личности отметим - традиционным для отечественной психологии является следующее понимание самосознания: самосознание – осознанное отношение человека к своим потребностям и способностям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям и мыслям. Самосознание выражается также и в эмоционально-смысловой оценке своих субъективных возможностей, выступающей в качестве основания целесообразных действий и поступков.

Основными функциями самосознания являются:

- экзистенциальная функция (результат – «Я»-существование);

- контрольно-коррекционная функция самосознания (происходит контроль за поведением, деятельностью);

- мотивационная функция («Я» выступает как мощный источник активности – движущая сила поведения).

Не существует единственного определения самосознания, а их великое множество. Этот факт нашел свое отражение в многообразии трактовок данного феномена различными психологическими школами.

1.) Интеракционизм.

Главный представитель – Дж. Мид.

Он подтверждает точку зрения того, что самосознание – это процесс, в основе которого лежит практическое взаимодействие индивида с другими людьми. Автор задавался вопросом: как получается, что, будучи автономными существами, люди действуют согласовано, слажено? И отвечал на него следующим образом.

Психологический механизм социального приспособления лежит в способности людей формировать представления о себе через точку зрения других людей. Т.е. каждый из нас фиксирует ожидания от окружающих и эти ожидания являются программой для поведения. Отсюда сообщество может выступать как организованное целое.

Как собственно формируется «Я»?

Когда ребенок вступает в первичный контакт с окружающими у него постепенно формируется образ первичного другого (другой человек – «Как он меня видит?»). Расширение социальных контактов человека и их множество формирует образ генерализованного другого («Как они меня видят?»). Когда формируется образ «они» и имеет место «Я» - совокупность всех мнений и ожиданий [21].

2.) Психоанализ.

Э. Эриксон – развивает концепцию З. Фрейда в части социокультурного контекста становления «Я»:

- «Эго-идентичность» – это субъективное чувство непрерывной самотождественности в любой момент времени; данное чувство несет в себе определенную психическую энергию, которая составляет основную часть активности индивида;

- «Эго-идентичность» возникает как продукт определенной культуры, но надстраивается над биологической основой;

- качество, характер «Эго-идентичности» определяются особенностями данной культуры и возможностями человека;

- «Эго-идентичность» возникает в процессе интеграции отдельных идентификаций.

3.) Гуманистическая психология.

К. Роджерс выдвигает следующие основные положения:

- «Я» человека находится в индивидуальном субъективном пространстве, мире;

- образ себя возникает тогда, когда окружающая среда вторгается в этот мир; «Я»-концепция – это система самовосприятий, которая определяет поступки человека;

- «Я»-концепция выступает как опосредующее звено между внешним миром и реакциями человека; все внешние стимулы преломляются через «Я»-концепцию;

- есть базовая потребность в положительном отношении со стороны окружающих; эта потребность развивается на основе того, что происходит ассимиляция позитивных отношений со стороны других; если существуют негативные оценки со стороны окружающих, то происходит рассогласование, что ведет к дезорганизации.

К. Роджерс рассматривает два конструкта «Я»: идеальное-Я (такой, каким бы я хотел бы стать) и реалистичное-Я (такой, какой я есть на самом деле) [38].

4.) Отечественная психологическая школа.

В отечественной психологии можно назвать следующих психологов, которые занимались проблемой самосознания: В.А. Ядов, В.Ф. Чеснокова, А.Г. Спиркин, В.В. Столин и др. Наиболее разработанными являются концепции В.А. Ядова и В.В. Столина.

Согласно В.А. Ядову, структура самосознания предполагает три уровня:

- когнитивный уровень – познание индивидом самого себя (в этом участвуют все основные когнитивные процессы);

- аффективный уровень (эмоциональный компонент) – эмоциональное отношение к себе;

- поведенческий уровень – выступает в качестве действий в собственный адрес и в качестве готовности к этим действиям (самопринятие, самообвинение, самоконтроль, самопредъявление, самозащита).

В.В. Столин утверждает, что самосознание имеет вертикальное и горизонтальное строение.

Горизонтальное строение:

а.) когнитивная составляющая и самоотношение;

б.) вычленение знаний об общих качествах по отношению к другим людям и об отличных от других людей (знание об общих качествах – это присоединяющие параметры «Я»-концепции; знание об отличных качествах – это дифференцирующие параметры «Я»-концепции).

Вертикальные уровни (критерий – характер активности человека):

а.) организмический уровень (активность определена системой человек-среда; основные потребности – самосохранение, физическое благополучие, нормальное функционирование; при реализации этих потребностей формируются ощущения положения тела и органов в пространстве (процессы самовыделения из среды); все эти ощущения слагаются в схему тела);

б.) уровень социального индивида (основные потребности – потребность в признании другими людьми, потребность в принадлежности к определенной общности; активность по реализации данных потребностей регулируется социальными нормами, которые присваиваются индивидом; каждый человек должен идентифицироваться с определенной ролью или общностью; здесь доминирует присоединительный компонент «Я»-концепциии);

в.) уровень личности (основная потребность – потребность в самореализации; доминирует дифференцирующий компонент, который обеспечивает самоопределение и самореализацию; индивид осознает смысл жизни, свои ценности, строит проекты на будущее, дает оценку прошлому и настоящему) [21; 24].

В.В. Столин выделяет два существенных свойства для структуры:

- каждый из уровней имеет свою собственную природу (образован определенными связями и отношениями человека с внешней средой, миром);

- каждый из уровней является условием для развития последующего.

В силу сложности феномена самосознания не существует какого-либо одного и общепринятого его понимания. Однако наиболее проработанное на наш взгляд является определение самосознания, которое дает А.Г. Асмолов: самосознание – совокупность психических процессов, посредством которых индивид сознает себя в качестве субъекта деятельности или общения. Основным продуктом самосознания является «Я» человека [2; 21; 24].

Таким образом, личность при всей многогранности данного понятия можно определить как относительно устойчивую совокупность психических свойств, которые являются результатом включения индивида в пространство социальных отношений. При этом личность имеет определенную структуру, в которую входят: способности; социальные установки; темперамент; характер; мотивация; воля; эмоции.

Впервые разработкой понятия психического состояния в отечественной психологии занялся Н.Д. Левитов, который является автором научной монографии «О психических состояниях человека», изданной в 1964 году [22].

Как отмечает, Н.Д. Левитов, психическое состояние представляет собой целостную характеристику психической деятельности человека за определенный период времени, которая показывает индивидуальное своеобразие протекания психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и психических свойств личности [22].

Психические состояния, как и другие феномены психической жизни человека, имеют свою причину, заключающуюся, прежде всего, в воздействии внешней среды. Как подчеркивает Н.Д. Левитов, любое состояние есть продукт включения субъекта в какой-либо род деятельности, в ходе которой оно формируется и активно преобразуется, оказывая при этом взаимное влияние на успешность данной деятельности [22].

Психические состояния непрерывно сменяются, сопровождая протекание всех психических процессов и видов деятельности человека. При этом, если рассматривать психические явления в плоскости таких характеристик, как «ситуативность – долговременность» и «изменчивость – постоянство», то можно сказать, что психические состояния занимают промежуточное положение между психическими процессами и психическими свойствами личности. Между этими тремя видами психических явлений существует тесная взаимосвязь и возможен взаимный переход. Так, например, установлено, что психические процессы (такие как внимание, эмоции и др.) в определенных условиях могут рассматриваться как состояния, а часто повторяющиеся состояния (например, тревога, любопытство и т. д.) способствуют развитию соответствующих устойчивых свойств личности [19; 22].

Также если основываться на современных исследованиях, то можно утверждать, что неврожденные свойства человека являются статической формой проявления тех или иных психических состояний либо их совокупностей. Психические свойства являются долговременной основой, которая обусловливает деятельность личности. Однако на успешность и особенности деятельности большое влияние оказывают и временные, ситуативные психические состояния человека. Следовательно, можно заключить, что психическое состояние – это сложное и многообразное, относительно устойчивое, но сменяющееся психическое явление, которое повышает или понижает активность и успешность жизнедеятельности индивида в сложившейся конкретной ситуации [16; 19].

На основе приведенных выше определений можно выделить следующие свойства психических состояний:

1.) Целостность. Данное свойство проявляется в том, что состояния выражают взаимоотношение всех компонентов психики и характеризуют всю психическую деятельность в целом на протяжении данного отрезка времени.

2.) Подвижность. Психические состояния изменчивы во времени, имеют динамику развития, проявляющуюся в смене стадий протекания: начало, развитие, завершение.

3.) Относительная устойчивость. Динамика психических состояний выражена в значительной меньшей степени, чем динамика психических процессов (познавательных, волевых, эмоциональных).

4.) Полярность. Каждое состояние имеет свой антипод. Например, интерес – безразличие, бодрость – вялость, фрустрация – толерантность и т. д.

Нужно отметить, что исследователями особое внимание уделяется психологическим состояниям людей в условиях стресса при экстремальных обстоятельствах (при необходимости экстренного принятия решений, во время экзаменов, в боевой обстановке), в ответственных ситуациях (предстартовые психологические состояния спортсменов и т.п.) в зависимости от деятельности, которую они сопровождают. При анализе рекомендуется учитывать:

- личностные и ситуативные состояния;

- глубокие и поверхностные состояния;

- положительные или отрицательные состояния;

- продолжительные и краткие состояния;

- более и менее осознанные состояния.

В каждом психическом состоянии присутствуют физиологические, психологические и поведенческие аспекты. Следовательно, структура психических состояний включает в себя множество различных компонентов:

- физиологический уровень – психическое состояние проявляется в частоте пульса, артериальном давлении и т.д.;

- моторный уровень – психическое состояние проявляет себя в ритме дыхания, изменении мимики, громкости голоса и темпа речи;

- эмоциональный уровень – обнаруживается в положительных или отрицательных переживания человека;

- когнитивный уровень – обуславливает определенную степень логичности мышления, точность прогноза предстоящих событий, возможность регулирования состояния организма и т.д.;

- поведенческий уровень – определяет точность, правильность выполняемых действий и их соответствие актуальным потребностям индивида и т.д.;

- коммуникативный уровень – подразумевает под собой влияние состоянии психики на характер общения человека с другими людьми, его способность слушать другого человека и воздействовать на него, ставить адекватные цели и достигать их [5; 22].

Различные исследования показали, что возникновение тех или иных психических состояний базируется, как правило, на актуальных потребностях, которые выступают по отношению к ним в качестве системообразующего фактора. Так, например, если условия внешней среды способствуют быстрому и легкому удовлетворению потребностей, то это ведет к возникновению позитивного состояния - радости, воодушевления, восторга и т.п. С другой стороны, если вероятность удовлетворения того или иного желания низкая или вообще отсутствует, то психическое состояние будет негативным.

В зависимости от характера возникшего состояния могут резко изменяться все основные характеристики психики человека, его установки, ожидания, чувства и т.д. Так, например, для любящего человека объект его привязанности кажется идеальным, лишенным недостатков, хотя объективно он может таковым и не являться. И, наоборот, для человека в состоянии гнева другой человек выступает исключительно в негативном свете, причем те или иные логические доводы очень слабо влияют на подобное состояние.

После выполнения определенных действий с внешними предметами или социальными объектами, вызвавшими то или иное психическое состояние, например, любовь или ненависть, человек приходит к какому-то результату. Этот результат может быть следующим:

- либо человек реализует потребность, вызвавшую то или иное психическое состояние, и тогда оно исчезает;

- либо результат оказывается отрицательным [22; 27].

В последнем случае у человека возникает новое психическое состояние – состояние раздражения, агрессии, фрустрации и т.п. При этом человек вновь упорно пытается удовлетворить свою потребность, хотя она и оказалась трудно реализуемой. Как подчеркивает Е.П. Ильин, выход из этой ситуации связан с включением механизмов психологической защиты, которые способны снизить уровень напряженности психологического состояния и уменьшить вероятность хронического стресса [17; 18; 19].

Прежде всего, необходимо отметить, что психическое состояние спортсмена, которое он переживает до начала соревнования, выражается в отношении к предстоящей борьбе, в оценке своих возможностей, в усилении процессов возбуждения, в изменении психических процессов, связанных с приемом и переработкой поступающей информации. В тренировочной и соревновательной деятельности могут возникать различные психические состояния, вызывающие неоднозначные изменения в организме и по-разному влияющие на деятельность спортсмена.

Имеющаяся классификация предстартовых состояний учитывает только предшествующие спортивной деятельности состояния. Что касается состояний, которые характерны для непосредственной спортивной деятельности (условно названных «игровыми»), то, безусловно, при классификации они должны быть разграничены с учетом особенностей предшествующих им предстартовых состояний [8; 17].

Как пишут исследователи, неблагоприятные состояния нарушают оптимальное течение психических функций, формируют отрицательные и не адекватные социальным требованиям особенности и свойства личности спортсмена, ухудшают результативность действий, разрушают спортивную форму, ослабляют психическое и физическое здоровье.

К неблагоприятным относятся состояния:

- связанные с отрицательными асоциальными по своей направленности чертами характера и свойствами личности, навязчивые и устойчивые по своим проявлениям (например, зазнайство);

- снижающие результаты общественно значимой спортивной деятельности астенические или пассивные эмоции, например самоуспокоенность, апатия;

- отвлекающие от основной спортивной задачи, направленные на посторонние объекты, имеющие активный характер, но уводящие от выполнения основной деятельности, например те или другие заботы, восторг, гнев, вызванные личными отношениями;

- неблагоприятно влияющие на физическое и психическое здоровье (невротизирующие психику, вызывающие грубое нарушение функций внутренних органов, ослабляющие защитные силы организма) [15].

Нужно отметить, что центральное место в психологии соревновательной деятельности спортсмена занимает исследование таких психических состояний, как психическое напряжение, эмоциональное возбуждение, стресс, предстартовое волнение. Эти состояния характеризуются как предрабочие в случаях значимой деятельности с неопределенным исходом.

В отечественной науке была предложена определенная схема динамики предсоревновательных психических состояний спортсмена в период, предшествующий старту, и в момент старта. В обыденной жизни, при отсутствии экстремальных ситуаций, уровень психического напряжения находится в пределах нормы. Его колебания соответствуют состояниям человека, начиная от дремотных до активных. За несколько дней до старта уровень напряжения сохраняется близким к норме. Если он остается таким до дней старта, то спортсмен находится в состоянии стартового безразличия.

В этом случае можно говорить уверенно, что этот спортсмен на соревнованиях продемонстрирует достигнутый уровень подготовленности, но его резервные возможности не реализуются. Обычно с приближением соревнования напряжение возрастает. Спортсмены, неустойчивые эмоционально, испытывают его за неделю и больше, эмоционально устойчивые – чаще всего только в день старта.

Наиболее благоприятным случаем считается тот, когда оптимальный уровень напряжения совпадает со временем старта. Возникающее в таких случаях состояние называют состоянием боевой готовности. Тогда на соревнованиях спортсмен максимально реализует свою подготовленность при большом воодушевлении и подъеме, используя все резервные двигательные, волевые и интеллектуальные возможности.

Оптимальный уровень психического напряжения может не совпасть со временем старта. Однако сохранить оптимальный уровень готовности к деятельности длительное время практически невозможно. В этих случаях психическое напряжение усиливается, переходя в напряженность, так, что в результате спортсмен оказывается в состоянии стартовой лихорадкой. В этом состоянии его нервная система находится на грани возможностей выдержать концентрированное возбуждение. Некоторые спортсмены способны продолжительное время находиться в этом состоянии без ущерба для спортивного результата. Но есть и другие, которые быстро обнаруживают в поведении элементы торможения. Однако, как это уже доказано наукой, в любом случае состояние стартовой лихорадки снижает надежность спортсмена и вероятность достижения им высокого результата, хотя и не обязательно результат должен быть низким. Существуют отдельные случаи, когда спортсмен, находясь в состоянии стартовой лихорадки, показывает очень высокий результат. Но определяется это особенностями непосредственной подготовки к выполнению действий. Наихудший вид предстартового состояния возникает, когда уровень психического напряжения резко падает – это состояние стартовой апатии. Этот период обычно краток по времени. Как правило, апатия возникает в результате перехода от максимального психического напряжения к состоянию неподвижности (ступор) и является следствием острого перенапряжения в предсоревновательной ситуации [34; 36].

Стартовая апатия – это снижение мотивации деятельности, волевой активности и чувства ответственности. Она не позволяет спортсмену реализовать даже достигнутый уровень подготовленности.

При выполнении тренировочного или соревновательного упражнения в функциональном состоянии спортсмена происходят значительные изменения. В непрерывной динамике этих изменений можно выделить три основных периода: предстартовый, основной (рабочий) и восстановительный.

В целом предстартовое психическое состояние спортсмена включает в себя двигательный, психический и функциональный (вегетативный) компоненты. При этом предстартовое состояние характеризуется функциональными изменениями, предшествующими началу работы.

Так, например, в рабочем периоде различают быстрые изменения функций в самый начальный период работы – состояние врабатывания и следующее за ним относительно неизменное (а точнее, медленно изменяющееся) состояние основных физиологических функций, так называемое устойчивое состояние. В процессе выполнения упражнения развивается утомление, которое проявляется в снижении работоспособности, т.е. невозможности продолжать упражнение на требуемом уровне интенсивности, или в полном отказе от продолжения данного упражнения.

Восстановление функций до исходного, предрабочего, уровня характеризует состояние организма на протяжении определенного времени после прекращения упражнения.

Каждый из указанных периодов в состоянии организма характеризуется особой динамикой физиологических функций различных систем, органов и всего организма в целом. Наличие этих периодов, их особенности и продолжительность определяются прежде характером, интенсивностью и продолжительностью выполняемого упражнения, условиями его выполнения, а также степенью тренированности спортсмена.

Еще до начала выполнения мышечной работы, в процессе ее ожидания, происходит целый ряд изменений в разных функциях организма. Значение этих изменений состоит в подготовке организма к успешному выполнению предстоящей деятельности.

Нужно отметить, что предстартовое изменение функций происходит в определенный период – за несколько минут, часов или даже дней (если речь идет об ответственном соревновании) до начала мышечной работы. Иногда выделяют отдельно стартовое состояние, характерное для последних минут перед стартом (началом работы), во время которого функциональные изменения особенно значительны. Они переходят непосредственно в фазу быстрого изменения функции в начале работы (период врабатывания).

По своей природе предстартовые изменения функций являются условно-рефлекторными нервными и гормональными реакциями. Условно-рефлекторными раздражителями в данном случае служат место, время предстоящей деятельности, а также второсигнальные, речевые раздражители. Важнейшую роль при этом играют эмоциональные реакции. Поэтому наиболее резкие изменения в функциональном состоянии организма наблюдаются перед спортивными соревнованиями. Причем степень и характер предстартовых изменений часто находятся в прямой связи со значимостью данного соревнования для спортсмена [7; 13].

Нужно заметить, что уровень и характер предстартовых сдвигов часто соответствует особенностям тех функциональных изменений, которые происходят во время выполнения самого упражнения. Например, ЧСС перед стартом в среднем тем выше, чем короче дистанция предстоящего бега, т.е. чем выше ЧСС во время выполнения упражнения. В ожидании бега на средние дистанции систолический объем увеличивается относительно-больше, чем перед спринтерским бегом. Таким образом, предстартовые изменения физиологических функций довольно специфичны, хотя количественно выражены, конечно, значительно слабее происходящих во время работы.

Особенности предстартового состояния во многом могут определять спортивную работоспособность. Не во всех случаях предстартовые изменения оказывают положительное влияние на спортивный результат. В этой связи выделяют три формы предстартового состояния: состояние готовности – проявление умеренного эмоционального возбуждения, которое способствует повышению спортивного результата; состояние так называемой стартовой лихорадки – резко выраженное возбуждение, под влиянием которого возможно как повышение, так и понижение спортивной работоспособности; слишком сильное и длительное предстартовое возбуждение, которое в ряде случаев сменяется угнетением и депрессией – стартовой апатией, ведущей к снижению спортивного результата [13].

Для понимания особенностей предстартовых состояний спортсменов полезно упомянуть об исследовании Н.В. Мазанко, которая изучала предстартовые состояния спортсменов-стрелков. Данный автор отмечает, что в настоящее время широко распространено объяснение неудач в соревновании, которые связываются, как правило, с психическим состоянием, неадекватным условиям деятельности в конкретном соревновании. Хотя прямая и, главное, однозначная, подобная зависимость никем не установлена. Непредсказуемость соревновательной борьбы часто приводит к эмоциональным сдвигам, которые, вызывая снижение деятельности психофизических функций спортсмена, отрицательно влияют на результат его выступления. Существенную роль играют различия по экстра-интроверсии. Н.В. Мазанко пишет, что формирование предстартового состояния психической готовности играет важную, а иногда и решающую роль при подготовке стрелков. При этом важно знание характера эмоционального реагирования стрелков в разных предстартовых ситуациях для выбора адекватных методов профилактики неблагоприятных реакций. И существенную роль в механизме саморегуляции предстартовых реакций стрелка-спортсмена играет коррекция нестабильности эмоционального состояния посредством выработки психологического стереотипа и автоматизма действий в учебно-тренировочном процессе. В конечном итоге, изучая особенности предстартовых состояний спортсменов-стрелков, Н.В. Мазанко приходит к заключению, что в целом эмоциональная регуляция деятельности спортсмена-стрелка осуществляется опосредованно: позитивность и стеничность эмоций снижают состояния тревожности и фрустрации, улучшая результат стрельбы. Кроме того, существует корреляция между результатом стрельбы и показателями вегетативного тонуса, психической работоспособности, которая, по мнению автора, указывает на возможность предварительного прогноза успешности соревновательной деятельности. Также Н.В. Мазанко отмечает, что у юношей преимущественное влияние оказывает психофизиологическая компонента предстартового состояния (активация и тонус нервной системы, внимание), а у девушек – эмоциональная. Поэтому, как подчеркивает исследователь, в подготовку юношей целесообразно включать упражнения на тонизацию, а для девушек акцентировать внимание на самоконтроле и саморегуляции эмоций [23].

В целом необходимо отметить, что в современной спортивной практике распространено явление, когда спортсмены выступают в соревнованиях, недостаточно к тому подготовленные – физически, технически, тактически, психологически. Это становится очевидно уже в период непосредственной подготовки к соревнованию. У спортсмена появляется нежелание выступать в соревновании, что вызывает естественную для такого случая реакцию организма, не обеспечивающую мобилизационную готовность спортсмена к стартам. В результате формируется неблагоприятное психическое состояние неуверенности, тревожности, боязни, апатии. К сожалению, многие тренеры не придают этому значения и включают спортсмена в команду. Естественно, что выступление спортсмена с недостаточной подготовкой не будет успешным и вызовет после соревнования отрицательные эмоции. Тренеру необходима достаточно полная информация об отношении спортсмена к предстоящему соревнованию. Неоднократные выступления спортсмена при недостаточной подготовленности приводят к закреплению отрицательных эмоций, нежеланию выступать в соревнованиях и постоянному возникновению неблагоприятных предстартовых состояний.

Объект исследования - личность спортсмена-легкоатлета.

Предмет исследования - индивидуальные особенности личности спортсмена-легкоатлета как детерминанты структуры его предстартовых психических состояний.

Цель исследования - изучение влияния индивидуальных особенностей личности спортсмена-легкоатлета на структуру предстартовых психических состояний.

Задачи исследования:

1.) Изучить индивидуально-психологические особенности личности высокоэффективных и низкоэффективных спортсменов-легкоатлетов.

2.) Исследовать предстартовые психические состояния у высокоэффективных и низкоэффективных спортсменов-легкоатлетов.

3.) Оценить влияние индивидуально-психологических особенностей личности спортсменов-легкоатлетов на структуру их предстартовых психических состояний.

Гипотеза исследования: существует влияние индивидуально-психологических особенностей личности спортсмена-легкоатлета на структуру предстартовых психических состояний.

Методами эмпирического исследования в нашей работе выступили метод наблюдения, метод беседы, методы опроса и тестирования, психофизиологические методы.

1.) Наблюдение - в нашем эмпирическом исследовании мы применяли открытое выборочное наблюдение, которое было направлено на оценку психического состояния испытуемого в момент его психодиагностического обследования. Для этого мы использовали специальный список поведенческих характеристик испытуемого, которые предложили в клинической психодиагностической практике Н. В. Васильева и И. А. Горьковая:

- контактность;

-понятливость;

- отношение к исследованию;

- эмоциональное состояние;

- общая оценка нейродинамики;

- моторика;

- особенности речи [26].

Анализ результатов наблюдения за испытуемым в ситуации обследования основывался на вышеприведенных критериях.

2.) Беседа - в нашем эмпирическом исследовании мы применяли метод беседы для сбора психологического анамнеза у спортсменов-легкоатлетов, изучали их мнение относительно проводимого нами исследования, а также их реакцию на предлагаемые психодиагностические процедуры [26].

В целом информация, полученная в ходе наблюдения за испытуемыми и беседы с ними, явилась очень полезной в плане лучшего понимания результатов эмпирического исследования.

Методы опроса и тестирования, а также психофизиологические методы реализовывались нами с помощью следующей батареи методик:

1.) Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла 16 PF (форма A). - использовался для выявления особенностей черт личности у испытуемых. Выбор данной методики обусловлен тем, что он позволяет получить комплексную характеристику личности человека в совокупности интеллектуальных, эмоционально-волевых и коммуникативных свойств. Опросник предназначен для измерения 16 факторов личности и является реализацией подхода к ее исследованию на основе черт.

Опросник диагностирует следующие личностные факторы (в скобках указано краткое определение терминов шкал):

- A – «Сизотимия – Аффектотимия» (скрытность, обособленность - открытость, добросердечность соответственно).

- B – «Низкий интеллект – Высокий интеллект».

- C – «Слабость Я – Сила Я» (эмоциональная неустойчивость - эмоциональная устойчивость соответственно).

- E – «Конформность – Доминантность».

- F – «Десургенсия – Сургенсия» (здравомыслящий, серьезный - невнимательный, беззаботный соответственно).

- G – «Низкое супер-эго – Высокое супер-эго» (пренебрежение правилами и моральными стандартами - высокая моральность личности, совестливость соответственно).

- H – «Тректия – Пармия» (застенчивость, робость - смелость, общительность соответственно).

- I – «Харрия – Премсия» (реалистичность - мечтательность соответственно).

- L – «Алаксия – Протенсия» (доверчивость - подозрительность соответственно).

- M – «Праксерния – Аутия» (практичность - богемность, рассеянность соответственно).

- N – «Прямолинейность – Дипломатичность».

- O – «Гипертимия – Гипотимия» (самоуверенность - боязливость соответственно).

- Q1 – «Консерватизм – Радикализм».

- Q2 – «Зависимость от группы – Самодостаточность».

- Q3 – «Низкое самомнение – Высокое самомнение».

- Q4 – «Низкая эго-напряженность – Высокая эго-напряженность» (расслабленность, спокойствие - возбудимость, фрустрированность соответственно) [29].

2.) Опросник Леонгарда-Шмишека - методика направлена на определение акцентуаций личности человека. Включает в себя следующие шкалы:

- «Демонстративность»;

- «Педантичность»;

- «Застреваемость»;

- «Возбудимость»;

- «Гипертимность»;

- «Дистимичность»;

- «Циклотимичность»;

- «Экзальтированность»;

- «Тревожность»;

- «Эмотивность» [29].

3.) Морфологический тест жизненных ценностей (автор - В.Ф. Сопов) - тест направлен на определение мотивационно-ценностной структуры личности, изучение индивидуальной системы ценностей человека с целью лучшего понимания смысла его действия или поступка. Основными диагностическими конструктами теста являются терминальные ценности и жизненные сферы [12].

4.) Теппинг-тест (автор - Е.П. Ильин) - направлен на диагностику свойств нервной системы человека с помощью анализа динамики и максимального темпа движений рук [17].

5.) Цветовой тест М. Люшера (в модификации Н.А. Аминова и К. Шипоша) - проективная методика, разработанная Максом Люшером 60-х гг. XX в. В нашем исследовании мы использовали модифицированный вариант проведения и оценки результатов диагностики по данной методике, которую предложили Н.А. Аминов и К. Шипош [17; 29].

6.) Шкала реактивной тревоги Ч.Д. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина) - данная шкала направлена на диагностику реактивной тревоги как параметра психического состояния человека. Опросник состоит из 20 суждений. По результатам ответов испытуемого подсчитывается общая сумма баллов, которая должна находится в пределе от 20 до 80 баллов. Значения от 20 до 40 баллов означает низкую тревожность, значения от 41 до 60 баллов - умеренную тревожность, 61-80 - повышенная [29].

Методами статистической обработки данных явились:

1.) Методы первичной обработки данных (расчет средних значений).

2.) Коэффициент ранговой корреляции r Спирмена. Расчет критерия проводился с помощью статистического пакета SPSS 16.0

3.) Однофакторный дисперсионный анализ (критерий F Фишера). Обработка проводилась с помощью статистического пакета SPSS 16.0

Выборка исследования составила 40 человек - спортсменов-легкоатлетов с различной успешностью в своей спортивной деятельности. Средний возраст испытуемых – 23 года. Из них 25 человек – мужчины и 15 человек - женщины. Средний срок профессиональной спортивной деятельности – 6 лет. На основании спортивных показателей за последний год по информации тренера и статистическим данным спортсмены-легкоатлеты в выборке были нами разделены на две равночисленные группы по 20 человек:

- первая группа - высокоэффективные спортсмены;

- вторая группа - низкоэффективные спортсмены.

Эмпирическое исследование включало 4 основных этапа:

Первый этап - формирование выборки эмпирического исследования. Здесь была выбрана база проведения эмпирического исследования. Подобраны испытуемые методом рандомизации (случайного отбора).

Второй этап - подбор методов и методик эмпирического исследования. На данном этапе мы проанализировали имеющиеся методы и методики, которые были адекватны предмету исследования. В результате удалось сформировать батарею из 6 психодиагностических методик, которые направлены на диагностику как индивидуальных особенностей личности испытуемых, так и их психических предстартовых состояний.

Третий этап - проведение диагностической работы по изучению индивидуальных особенностей испытуемых и их предстартовых психических состояний. Данный этап являлся основным в нашем эмпирическом исследовании. Диагностика индивидуальных особенностей личности испытуемых и их предстартовых психических состояний проводилась последовательно: сначала мы изучали индивидуальные особенности личности испытуемых, а через некоторое время непосредственно перед соревнованием мы тестировали испытуемых на предмет выявления особенностей их предстартовых психических состояний. При этом тестирование испытуемых проходило в индивидуальном порядке при соблюдении всех условия проведения психодиагностической процедуры.

Четвертый этап - анализ полученных результатов эмпирического исследования. На данном этапе мы обрабатывали и анализировали полученные результаты диагностики для того, чтобы подтвердить, либо опровергнуть выдвинутую гипотезу исследования о существовании влияния индивидуально-психологических особенностей спортсмена-легкоатлета на структуру предстартовых психических состояний.

Перейдем к анализу полученных результатов эмпирического исследования.

Первой задачей нашего эмпирического исследования было изучить индивидуально-психологические особенности личности высокоэффективных и низкоэффективных спортсменов-легкоатлетов.

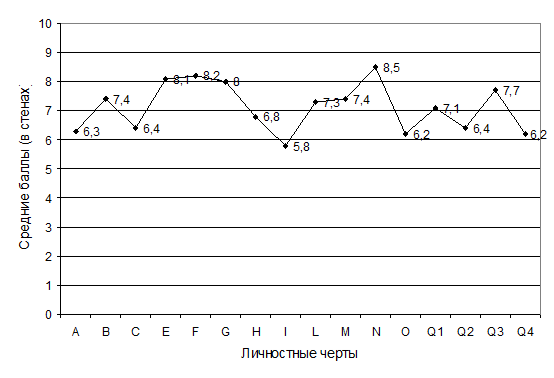

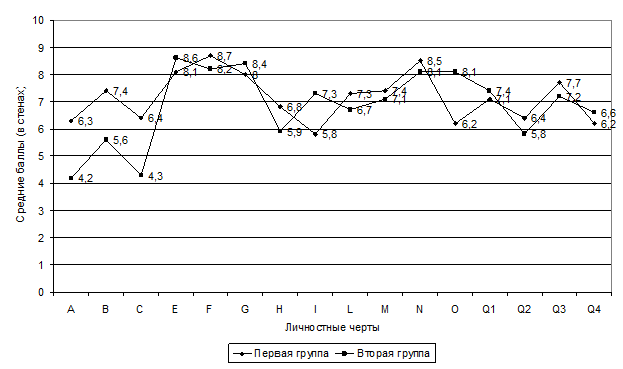

На рис.1. представлен среднегрупповой личностный профиль испытуемых первой группы (высокоэффективные спортсмены) по методике 16PF Р. Кеттелла.

Рис.1. Среднегрупповой личностный профиль высокоэффективных спортсменов

Из рис.1. мы видим, что наибольшие значения высокоэффективные спортсмены в выборке имеют по таким личностным факторам, как "Прямолинейность - Дипломатичность" (N = 8,5 баллов); "Десургенсия - Сургенсия" (F = 8,2 балла); "Комформность - Доминантность" (E = 8,1 баллов); "Низкой супер-эго - Высокое супер-эго" (G = 8 баллов). Наименьшие значения у высокоэффективных спортсменов мы наблюдаем по таким личностным факторам, как "Харрия - Премсия" (I = 5,8 баллов); "Низкая эго-напряженность - Высокая эго-напряженность" (Q4 = 6,2 балла) и "Гипертимия - Гипотимия" (O = 6,2 балла).

Следовательно, можно говорить о том, что для высокоэффективных спортсменов в выборке характерны гибкость в общении с окружающими на фоне повышенной разговорчивости, проявления лидерских качеств в межличностных отношения, повышенное чувство долга и ответственности за свои действия и поступки.

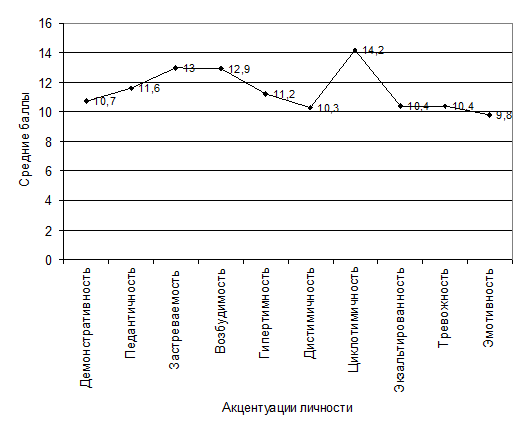

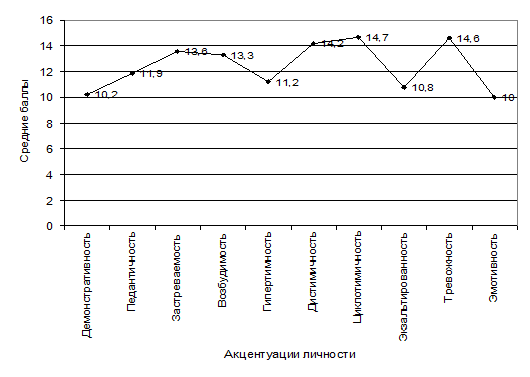

На рис.2. представлен среднегрупповой профиль акцентуаций личности испытуемых первой группы (высокоэффективные спортсмены) по методике Леонгарда – Шмишека.

Рис.2. Среднегрупповой профиль акцентуаций личности высокоэффективных спортсменов

Из рис.2. можно заметить, что наибольшие значения высокоэффективные спортсмены в выборке имеют по таким акцентуациям личности, как "Циклотимичность" (14,2 баллов); "Застреваемость" (13 баллов) и "Возбудимость" (12,9 баллов). Наименьшее значение у высокоэффективных спортсменов наблюдаются по акцентуации личности "Эмотивность" (9,8 баллов).

Следовательно, можно говорить о том, что для высокоэффективных спортсменов в выборке характерны склонность к перепадам настроения в течение дня, фиксация на пережитых эмоциональных состояниях во время тренировки, трудности в сдерживании собственных эмоций в периоды эмоционального подъема.

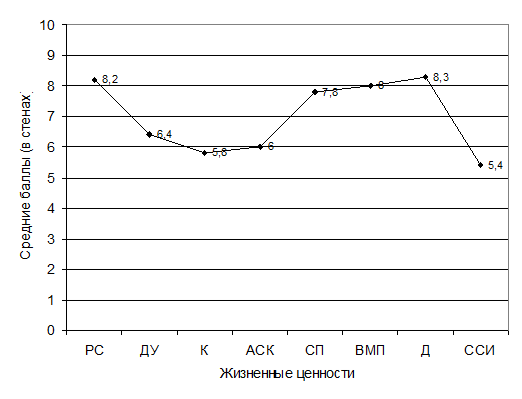

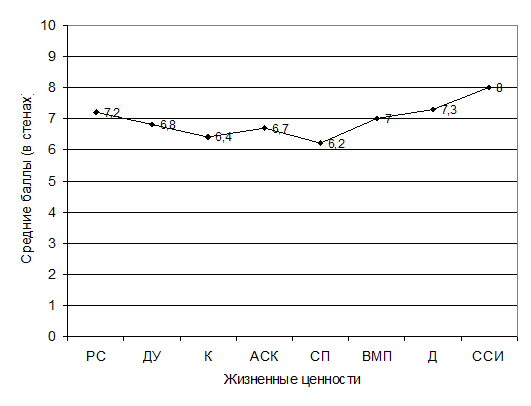

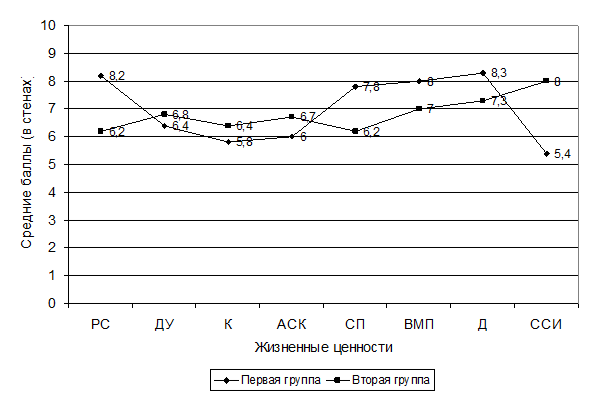

На рис.3. отражен среднегрупповой профиль жизненных ценностей испытуемых первой группы (высокоэффективные спортсмены) по морфологическому тесту жизненных ценностей В.Ф. Сопова

Рис.3. Среднегрупповой профиль жизненных ценностей высокоэффективных спортсменов

Примечание:

РС – развитие себя;

ДУ – духовное удовлетворение;

К – креативность;

АСК – активные социальные контакты;

СП – собственный престиж;

ВМП – высокое материальное положение;

Д – достижение;

ССИ – сохранение собственной индивидуальности.

Из рис.3. мы видим, что наибольшие значения высокоэффективные спортсмены в выборке имеют по таким жизненным ценностям, как "Достижение" (8,3 баллов); "Развитие себя" (8,2 баллов) и "Высокое материальное положение" (8 баллов). Наименьшие значения высокоэффективные спортсмены в выборке имеют по таким жизненным ценностям, как "Сохранение собственной индивидуальности" (5,4 баллов) и "Активные социальные контакты" (6 баллов).

Следовательно, можно говорить о том, что для высокоэффективных спортсменов в выборке характерно выстраивать свою жизнь в различных сферах в соответствии с ценностями достижения, развития себя и обеспечения высокого материального положения в обществе.

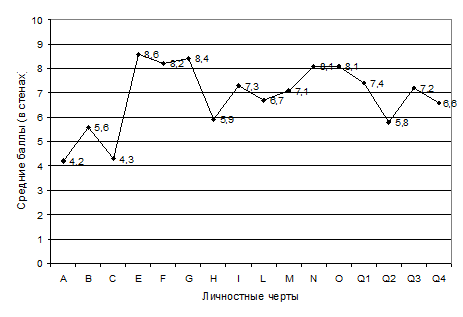

На рис.4. представлен среднегрупповой личностный профиль испытуемых второй группы (низкоэффективные спортсмены) по методике 16PF Р. Кеттелла.

Рис.4. Среднегрупповой личностный профиль низкоэффективных спортсменов

Из рис.4. мы видим, что наибольшие значения низкоэффективные спортсмены в выборке имеют по таким личностным факторам, как "Комформность - Доминантность" (E = 8,6 баллов); "Низкое супер-эго - Высокое супер-эго" (G = 8,4 баллов); "Десургенсия - Сургенсия" (F = 8,2 балла); "Прямолинейность - Дипломатичность" (N=8,1 балла) и "Гипертимия - Гипотимия" (O = 8,1 балла). Наименьшие значения у низкоэффективных спортсменов мы наблюдаем по таким личностным факторам, как "Сизотимия - Аффектотимия" (A = 4,2 балла) и "Слабость Я - Сила Я" (C = 4,3 балла).

Следовательно, для низкоэффективных спортсменов в выборке характерны гибкость в общении с окружающими, проявления лидерских качеств в межличностных отношения, повышенное чувство долга и ответственности за свое поведение, но на фоне глубокого чувства вины и неуверенности за свои действия и поступки, эмоциональной неустойчивости и недоверчивости к малознакомым людям.

На рис.5. представлен среднегрупповой профиль акцентуаций личности испытуемых второй группы (низкоэффективные спортсмены) по методике Леонгарда – Шмишека.

Рис. 5. Среднегрупповой профиль акцентуаций личности низкоэффективных спортсменов

Из рис.5. можно заметить, что наибольшие значения низкоэффективные спортсмены в выборке имеют по таким акцентуациям личности, как "Циклотимичность" (14,7 баллов); "Тревожность" (14,6 баллов) и "Дистимичность" (14,2 баллов). Наименьшие значения у низкоэффективных спортсменов наблюдаются по таким акцентуациям личности, как "Демонстративность" (10,2 баллов) и "Эмотивность" (10 баллов).

Следовательно, можно говорить о том, что для низкоэффективных спортсменов в выборке характерны склонность к перепадам настроения в течение дня, повышенной тревожности и переживанию депрессивных реакций.

На рис.6. отражен среднегрупповой профиль жизненных ценностей испытуемых второй группы (низкоэффективные спортсмены) по морфологическому тесту жизненных ценностей В.Ф. Сопова.

Рис.6. Среднегрупповой профиль жизненных ценностей низкоэффективных спортсменов

Примечание:

РС – развитие себя;

ДУ – духовное удовлетворение;

К – креативность;

АСК – активные социальные контакты;

СП – собственный престиж;

ВМП – высокое материальное положение;

Д – достижение;

ССИ – сохранение собственной индивидуальности.

Из рис.6. мы видим, что наибольшее значение низкоэффективные спортсмены в выборке имеют по такой жизненной ценности, как "Сохранение собственной индивидуальности" (8 баллов). Наименьшее значение низкоэффективные спортсмены в выборке имеют по такой жизненной ценности, как "Собственный престиж" (6,2 балла).

Следовательно, можно говорить о том, что для низкоэффективных спортсменов в выборке характерно выстраивать свою жизнь в различных сферах в соответствии с ценностью сохранения собственной индивидуальности, не обращая внимания на собственный престиж в обществе.

В таблице 1. отражены среднегрупповые результаты испытуемых двух групп по методике 16PF Р. Кеттелла

Таблица 1.

Среднегрупповые значения личностных факторов по методике 16PF Р. Кеттелла у испытуемых первой и второй групп

|

Личностные факторы |

Первая группа |

Вторая группа |

|

A |

6,3 |

4,2 |

|

B |

7,4 |

5,6 |

|

C |

6,4 |

4,3 |

|

E |

8,1 |

8,6 |

|

F |

8,2 |

8,2 |

|

G |

8 |

8,4 |

|

H |

6,8 |

5,9 |

|

I |

5,8 |

7,3 |

|

L |

7,3 |

6,7 |

|

M |

7,4 |

7,1 |

|

N |

8,5 |

8,1 |

|

O |

6,2 |

8,1 |

|

Q1 |

7,1 |

7,4 |

|

Q2 |

6,4 |

5,8 |

|

Q3 |

7,7 |

7,2 |

|

Q4 |

6,2 |

6,6 |

Также на рис. 7. представлены среднегрупповые профили личности по методике Р. Кеттелла двух групп испытуемых – высокоэффективных спортсменов (первая группа) и низкоэффективных спортсменов (вторая группа).

Рис. 7. Среднегрупповые личностные профили испытуемых первой и второй экспериментальных групп

Как видно из представленных данных, показатели испытуемых имеют средние и высокие значения по личностным чертам. Заметим, что испытуемые первой и второй групп имеют высокие значения практически по тем же личностным чертам за исключением склонности к чувству вины (О). Также обращает на себя внимание разброс значений между группами испытуемых по первым трем личностным чертам – А (сизотимия), B (интеллект) и С (эмоциональная устойчивость). Опишем личностные черты испытуемых на основе высоких значений среднегрупповых значений (³ 8 баллов).

Для испытуемых первой и второй групп характерны:

- доминирование, властность, самоуверенность, напористость, агрессивность (E = 8,1 и 8,6);

- беззаботность, восторженность, беспечность, жизнерадостность (F = 8,7 и 8,2);

- высокая нормативность, добросовестность, уравновешенность (G = 8,4 и 8);

- проницательность, расчетливость, честолюбивость (N = 8,5 и 8,1).

Дополнительно для низкоэффективных спортсменов характерна склонность к чувству вины (О = 8,1). Эти испытуемые могут испытывать страх, тревогу за свое настоящее и будущее. Порой чувствовать неуверенность в себе, могут быть депрессивными и подавленными из-за высокой душевной ранимости.

Как можно объяснить полученные нами результаты по методике Р. Кеттелла? На наш взгляд требуют объяснения три полученных факта. Во-первых, какова природа разброса значений первых трех личностных черт (A, B и C) между группами испытуемых? Во-вторых, почему испытуемые обеих групп схожи по многим личностным чертам? Судя по всему, данные личностные черты являются универсальными и никак не могут характеризовать испытуемых с точки зрения наличия, либо отсутствия у них успешности в спортивной деятельности. И, в-третьих, как объяснить то, что низкоэффективные спортсмены склонны испытывать чувство вины? Объяснение этому факту может быть низкая самооценка у них, которая могла сформироваться под влиянием не высоких успехов в спорте на фоне успехов других спортсменов. Конечно это только наше предположение в рамках интерпретации полученных результатов, поскольку мы специально не измеряли уровень самооценки у испытуемых.

Следовательно, низкоэффективные спортсмены в выборке по сравнению с высокоэффективными спортсменами менее эмоционально устойчивы и более склонны к обособленности и недоверчивости в отношении малознакомых людей, переживанию чувства вины.

В таблице 2. отражены среднегрупповые результаты испытуемых двух групп по методике Леонгарда – Шмишека.

Таблица 2.

Среднегрупповые значения типов акцентуаций личности по методике Леонгарда - Шмишека у испытуемых первой и второй групп

|

Акцентуации личности |

Первая группа |

Вторая группа |

|

Демонстративность |

10,7 |

10,2 |

|

Педантичность |

11,6 |

11,9 |

|

Застреваемость |

13 |

13,6 |

|

Возбудимость |

12,9 |

13,3 |

|

Гипертимность |

11,2 |

11,2 |

|

Дистимичность |

10,3 |

14,2 |

|

Циклотимичность |

14,2 |

14,7 |

|

Экзальтированность |

10,4 |

10,8 |

|

Тревожность |

10,4 |

14,6 |

|

Эмотивность |

9,8 |

10 |

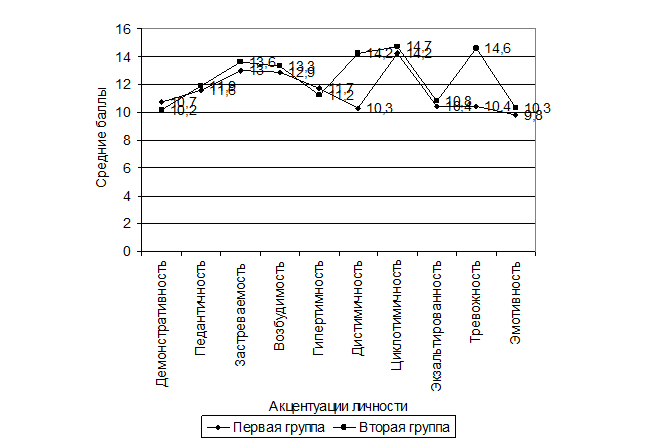

Также на рис. 8. представлены среднегрупповые профили личности по методике Леонгарда-Шмишека двух групп испытуемых – высокоэффективных спортсменов и низкоэффективных спортсменов.

Рис. 8. Среднегрупповые личностные профили испытуемых первой и второй экспериментальных групп

Как видно из представленных результатов обследованные испытуемые обеих групп имеют в основном среднюю степень выраженности акцентуаций личности, которые находятся в интервале от 8 до 12 баллов. Однако есть и высокие значения, которые характерны как для обеих групп испытуемых, так и для одной из групп. Так, например, «Застреваемость» (13 и 13,6), «Возбудимость» (12,9 и 13,3), «Циклотимичность» (14,2 и 14,7) свойственна испытуемым обоих групп. С другой стороны, для низкоэффективных спортсменов характерны такие акцентуации личности, как «Дистимичность» (14,2) и «Тревожность» (14,6).

Следовательно, низкоэффективные спортсмены в выборке более склонны к переживанию тревоги и депрессивным реакциям по сравнению с высокоэффективными спортсменами.

В таблице 3. отражены среднегрупповые результаты испытуемых двух групп по морфологическому тесту жизненных ценностей В.Ф. Сопова.

Таблица 3.

Среднегрупповые значения типов жизненных ценностей по морфологическому тесту у испытуемых первой и второй групп

|

Жизненные ценности |

Первая группа |

Вторая группа |

|

РС |

8,2 |

6,2 |

|

ДУ |

6,4 |

6,8 |

|

К |

5,8 |

6,4 |

|

АСК |

6 |

6,7 |

|

СП |

7,8 |

6,2 |

|

ВМП |

8 |

7 |

|

Д |

8,3 |

7,3 |

|

ССИ |

5,4 |

8 |

Примечание:

РС – развитие себя;

ДУ – духовное удовлетворение;

К – креативность;

АСК – активные социальные контакты;

СП – собственный престиж;

ВМП – высокое материальное положение;

Д – достижение;

ССИ – сохранение собственной индивидуальности.

Также на рис. 9. представлены среднегрупповые профили личности по морфологическому тесту жизненных ценностей В.Ф. Сопова двух групп испытуемых – высокоэффективных спортсменов и низкоэффективных спортсменов.

Рис.9. Среднегрупповые профили жизненных ценностей испытуемых первой и второй экспериментальных групп

Примечание:

РС – развитие себя;

ДУ – духовное удовлетворение;

К – креативность;

АСК – активные социальные контакты;

СП – собственный престиж;

ВМП – высокое материальное положение;

Д – достижение;

ССИ – сохранение собственной индивидуальности.

Из рис.9. мы видим, что высокоэффективные спортсмены больше всего превышают низкоэффективных спортсменов по средним значениям таких жизненных ценностей, как "Развитие себя" (8,2 и 6,2 баллов соответственно) и "Собственный престиж" (7,8 и 6,2 баллов соответственно). В свою очередь низкоэффективные спортсмены больше всего превышают высокоэффективных спортсменов по среднему значению такой жизненной ценности, как "Сохранение собственной индивидуальности" (8 и 5,4 баллов).

Следовательно, высокоэффективные спортсмены в выборке по сравнению с низкоэффективными спортсменами более склонны свою жизнь выстраивать вокруг значимости физического и духовного развития себя, а также достижения собственного престижа в обществе. В свою очередь низкоэффективные спортсмены в выборке по сравнению с высокоэффективными спортсменами более склонны в своей жизни уделять внимание сохранению собственной индивидуальности, что воспринимается ими как неподдельная и настоящая ценность человеческого существования.

Вторая задача нашего эмпирического исследования состояла в том, чтобы исследовать предстартовые психические состояния у высокоэффективных и низкоэффективных спортсменов-легкоатлетов.

На рис.10. представлено процентное распределение испытуемых первой группы (высокоэффективные спортсмены) по типам их нервной системы согласно результатам теппинг-теста Е.П. Ильина.

Рис.10. Процентное распределение испытуемых первой группы по типам нервной системы

Из рис.10. мы видим, что наибольшее количество испытуемых обладает сильной нервной системой (60% - 12 чел.), далее идут по своей распространенности в первой группе испытуемых такие типы нервной системы, как "Нервная система средней силы" (20% - 4 чел.), "Средне-сильная нервная система" (15% - 3 чел.), "Средне-слабая нервная система" (5% - 1 чел.). Лиц со слабой нервной системой среди испытуемых первой группы выявлено не было.

Следовательно, для высокоэффективных спортсменов наиболее характерны сильная нервная система и нервная система средней силы.

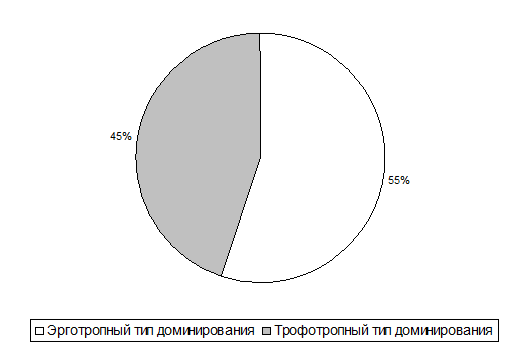

На рис.11. представлено процентное распределение испытуемых первой группы по типу доминирования нервных процессов в предстартовом психическом состоянии согласно результатам цветового теста Люшера.

Рис.11. Процентное распределение испытуемых первой группы по типу доминирования нервных процессов

Из рис. 11. можно заметить, что для 55% (11 чел.) испытуемых первой группы характерен эрготропный тип доминирования нервных процессов, а для 45% (9 чел.) испытуемых первой группы характерен трофотропный тип доминирования нервных процессов.

Следовательно, можно говорить о том, что у высокоэффективных спортсменов имеется своеобразный баланс между эрготропным и трофотропным типами доминирования нервных процессов в предстартовом психическом состоянии.

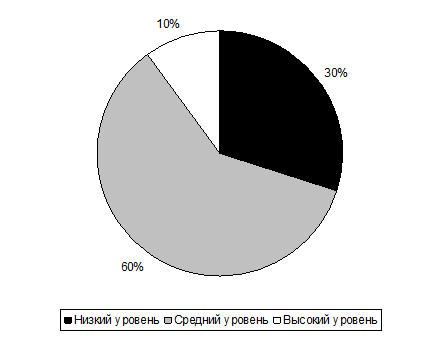

На рис.12. представлено процентное распределение испытуемых первой группы по уровням выраженности реактивной тревожности в предстартовом психическом состоянии согласно результатам шкалы реактивной тревоги Спилбергера.

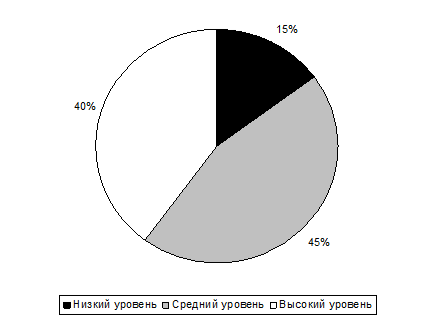

Рис.12. Процентное распределение испытуемых первой группы по уровням выраженности реактивной тревожности

Из рис.12. мы видим, что большинство испытуемых в первой группе имеют средний уровень реактивной тревожности (60% - 12 чел.), далее идут лица с низким уровнем реактивной тревожности (30% - 6 чел.), и, наконец, на последнем месте по распространенности находится высокий уровень реактивной тревожности (10% - 2 чел.).

Следовательно, высокоэффективным спортсменам в выборке больше свойственен средний уровень реактивной тревожности.

На рис.13. представлено процентное распределение испытуемых второй группы (низкоэффективные спортсмены) по типам их нервной системы согласно результатам теппинг-теста Е.П. Ильина.

Рис.13. Процентное распределение испытуемых второй группы по типам нервной системы

Из рис.13. мы видим, что наибольшее количество испытуемых обладает сильной нервной системой (40% - 8 чел.), далее идут по своей распространенности во второй группе испытуемых такие типы нервной системы, как "Нервная система средней силы" (30% - 6 чел.), "Средне-слабая нервная система" (15% - 3 чел.), "Слабая нервная система" (10% - 2 чел.) и "Средне-сильная нервная система" (5% - 1 чел.).

Следовательно, для низкоэффективных спортсменов наиболее характерны сильная нервная система, нервная система средней силы и средне-слабая нервная система.

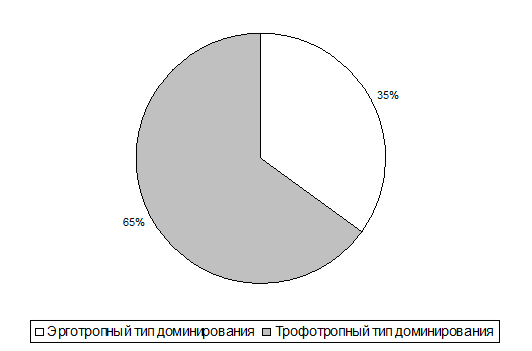

На рис.14. представлено процентное распределение испытуемых второй группы по типу доминирования нервных процессов в предстартовом психическом состоянии согласно результатам цветового теста Люшера.

Рис.14. Процентное распределение испытуемых второй группы по типу доминирования нервных процессов

Из рис. 14. можно заметить, что для 65% (13 чел.) испытуемых второй группы характерен трофотропный тип доминирования нервных процессов, а для 35% (7 чел.) испытуемых второй группы характерен эрготропный тип доминирования нервных процессов.

Следовательно, у низкоэффективных спортсменов преимущественно имеет место трофотропный тип доминирования нервных процессов в предстартовом психическом состоянии.

На рис.15. представлено процентное распределение испытуемых второй группы по уровням выраженности реактивной тревожности в предстартовом психическом состоянии согласно результатам шкалы реактивной тревоги Спилбергера.

Рис.15. Процентное распределение испытуемых второй группы по уровням выраженности реактивной тревожности

Из рис.15. мы видим, что большинство испытуемых во второй группе имеют средний и высокий уровни реактивной тревожности (45% - 9 чел. и 40% - 8 чел. соответственно). И лишь 15% (3 чел.) испытуемых имеют низкий уровень реактивной тревожности.

Следовательно, низкоэффективным спортсменам в выборке больше свойственен средний и низкий уровни реактивной тревожности.

В таблице 4. отражены процентные распределения испытуемых двух групп по результатам теппинг-теста Е.П. Ильина.

Таблица 4.

Процентные распределения испытуемых двух групп по результатам теппинг-теста Е.П. Ильина

|

Тип нервной системы |

Первая группа |

Вторая группа |

|

Сильная нервная система |

60% |

40% |

|

Нервная система средней силы |

20% |

30% |

|

Слабая нервная система |

0 |

10% |

|

Средне-сильная нервная система |

15% |

5% |

|

Средне-слабая нервная система |

5% |

15% |

Также на рис.16. представлены процентные распределения испытуемых двух групп по типам их нервной системы согласно результатам теппинг-теста Е.П. Ильина.

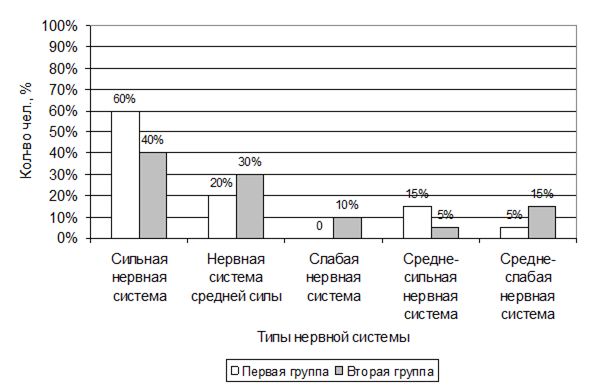

Рис.16. Процентные распределения испытуемых двух групп по типам их нервной системы

Из рис.16. мы видим, что доля высокоэффективных спортсменов больше, чем доля низкоэффективных спортсменов по сильной нервной системе (60% и 40% соответственно). В свою очередь, доля низкоэффективных спортсменов больше, чем доля высокоэффективных спортсменов по нервной системе средней силы (30% и 20% соответственно).

Следовательно, среди высокоэффективных спортсменов больше лиц с сильной нервной системой по сравнению с низкоэффективными спортсменами.

В таблице 5. отражены процентные распределения испытуемых двух групп по результатам цветового теста Люшера.

Таблица 5.

Процентные распределения испытуемых двух групп по результатам тест Люшера

|

Тип доминирования нервных процессов |

Первая группа |

Вторая группа |

|

Эрготропный тип доминирования |

55% |

35% |

|

Трофотропный тип доминирования |

45% |

65% |

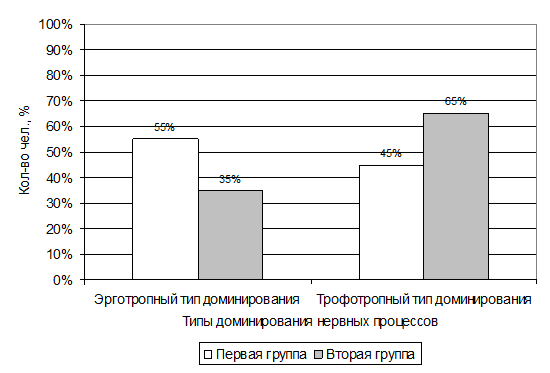

Также на рис.17. представлены процентные распределения испытуемых двух групп по типам доминирования их нервных процессов в предстартовом психическом состоянии согласно результатам цветового теста Люшера.

Рис.17. Процентные распределения испытуемых двух групп по типам доминирования их нервных процессов

Из рис.17. мы видим, что доля высокоэффективных спортсменов больше, чем доля низкоэффективных спортсменов по эрготропному типу доминирования нервных процессов в предстартовом психическом состоянии (55% и 35% соответственно). В свою очередь, доля низкоэффективных спортсменов больше, чем доля высокоэффективных спортсменов по трофотропному типу доминирования нервных процессов.

В таблице 6. отражены процентные распределения испытуемых двух групп по результатам шкалы реактивной тревожности Спилбергера.

Таблица 6.

Процентные распределения испытуемых двух групп по результатам щкалы реактивной тревожности Спилбергера

|

Уровни тревожности |

Первая группа |

Вторая группа |

|

Низкий уровень |

30% |

15% |

|

Средний уровень |

60% |

45% |

|

Высокий уровень |

10% |

40% |

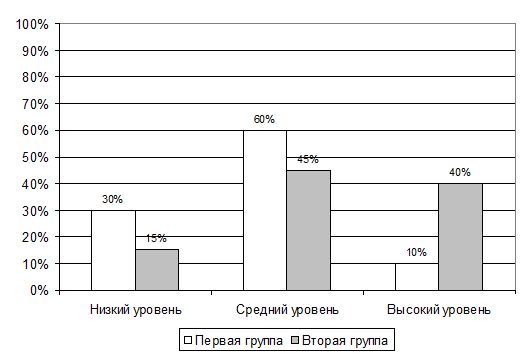

Также на рис.18. представлены процентные распределения испытуемых двух групп по уровням выраженности у них реактивной тревожности согласно результатам шкалы реактивной тревожности Спилбергера.

Рис.18. Процентные распределения испытуемых двух групп по уровням выраженности у них реактивной тревожности

Из рис.18. мы видим, что по низкому уровню реактивной тревожности количество испытуемых первой группы превышает количество испытуемых второй группы (30% против 15% соответственно). Так же по среднему уровню реактивной тревожности количество испытуемых первой группы превышает количество испытуемых второй группы (60% против 45% соответственно). В свою очередь по высокому уровню реактивной тревожности количество испытуемых второй группы превышает количество испытуемых первой группы (40% против 10% соответственно).

Следовательно, можно говорить о том, что для низкоэффективных спортсменов характерен более высокий уровень реактивной тревожности по сравнению с высокоэффективными спортсменами.

Третья задача нашего эмпирического исследования состояла в том, чтобы оценить влияние индивидуально-психологических особенностей личности спортсменов-легкоатлетов на динамику их предстартовых психических состояний.

Чтобы оценить влияние индивидуально-психологических особенностей личности спортсменов-легкоатлетов на динамику их предстартовых психических состояний мы использовали два статистических критерия - критерий ранговой корреляции r - Спирмена и критерий однофакторного дисперсионного анализа F - Фишера. Критерий F - Фишера позволяет нам выявить факт влияния одной переменной на другую, а критерий r - Спирмена помогает понять характер данного влияния - положительное или отрицательное.

Напомним, что структура психического состояния состоит из трех основных компонентов - двигательного, вегетативного и психического компонентов.

Двигательный компонент психического состояния спортсменов-легкоатлетов диагностировался нами с помощью теппинг-теста Е.П. Ильина. Здесь мы выявляли тип нервной системы испытуемых в зависимости от их двигательных показателей при выполнении задания теста.

В таблице 7. отражены результаты расчета критериев r - Спирмена и F - Фишера по различным индивидуально-психологическим особенностям личности спортсменов-легкоатлетов и их типу нервной системы (двигательному компоненту предстартового психического состояния).

Таблица 7.

Оценка влияния индивидуально-психологических особенностей личности спортсменов-легкоатлетов на двигательный компонент их предстартового психического состояния

|

Индивидуально-психологические особенности |

r |

F |

|

Фактор А "Сизотимия - Аффектотимия |

-0,42** |

5,93* |

|

Фактор О "Гипертимия - Гипотимия" |

-0,39* |

5,56* |

|

Застреваемость |

-0,5** |

4,93* |

|

Возбудимость |

0,63** |

5,12* |

|

Тревожность |

-0,58** |

5,88* |

Примечание:

r - эмпирическое значение критерия ранговой корреляции r-Спирмена;

F - эмпирическое значение критерия однофакторного дисперсионного анализа F-Фишера;

* - уровень значимости p £ 0,05;

** - уровень значимости p £ 0,01.

Из таблицы 7. можно заключить, что имеет место влияние индивидуально-психологических особенностей личности спортсменов-легкоатлетов на успешность их двигательных тестов по методике теппинг-теста. В частности, мы выявили:

- положительное влияние возбудимости как акцентуации личности на двигательный компонент предстартового психического состояния спортсмена-легкоатлета как показатель силы его нервной системы (r = 0,63; F = 5,12);

- отрицательное влияние такой личностной черты, как аффектотимия на двигательный компонент предстартового психического состояния спортсмена-легкоатлета как показатель силы его нервной системы (r = -0,42; F = 5,93);

- отрицательное влияние такой личностной черты, как гипотимия на двигательный компонент предстартового психического состояния спортсмена-легкоатлета как показатель силы его нервной системы (r = -0,39; F = 5,56);

- отрицательное влияние застреваемости как акцентуации личности на двигательный компонент предстартового психического состояния спортсмена-легкоатлета как показатель силы его нервной системы (r = -0,5; F = 4,93);