«ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3

ГЛАВА I. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ…………………....7

1.1 Мотивационная сфера ребенка. Общие понятия………………………………………7

1.2 Психолого-физиологические особенности детей…………………………………….10

1.3 Формирование психологической готовности детей…………………………………23

ГЛАВА II. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ…………………30

2.1 Организация исследования мотивации…………………………………………………….39

2.2. Анализ исследования полученных результатов……………………………………….45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………………………………………51

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………………………………52

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования

Несмотря наᅠ то, чтоᅠ спортивная мотивация раннееᅠ ужеᅠ былаᅠ изученаᅠ многимиᅠ ведущимиᅠ специалистамиᅠ вᅠ областиᅠ психологии, однакоᅠ остается немалоᅠ вопросовᅠ оᅠ том, насколькоᅠ высокаᅠ ееᅠ значимость вᅠ тренировочномᅠ процессе, иᅠ какᅠ онаᅠ помогает наᅠ начальномᅠ этапеᅠ подготовкиᅠ юных дзюдоистов.

Теоретическая иᅠ практическая значимость вопросаᅠ помогут определить уровень мотивацииᅠ кᅠ спортивной деятельностиᅠ у детей младшегоᅠ школьногоᅠ возраста, мотивы посещения занятий, аᅠ такжеᅠ подобрать методику психологическогоᅠ воздействия, приᅠ помощиᅠ которой тренер будет заинтересовывать детей кᅠ занятиям.

Объект исследования – мотивация детей.

Предмет исследования – дзюдоисты младшегоᅠ школьногоᅠ возраста.

Цель исследования изучить влияниеᅠ спортивной мотивацииᅠ наᅠ достижения результатовᅠ вᅠ дзюдоᅠ у детей младшегоᅠ школьногоᅠ возрастаᅠ иᅠ выявить с помощью каких факторовᅠ происходит ееᅠ формирование.

Гипотезаᅠ исследования - предполагается, чтоᅠ изучениеᅠ составляющих компонентовᅠ спортивной мотивацииᅠ у детей младшегоᅠ школьногоᅠ возраста, позволит разработать методику формирования спортивной мотивацииᅠ наᅠ этапеᅠ начальной подготовки, иᅠ которая положительноᅠ будет влиять наᅠ результаты спортивной деятельностиᅠ иᅠ интерес кᅠ тренировкамᅠ у юных дзюдоистов.

Новизнаᅠ работы, заключается вᅠ изученииᅠ иᅠ примененииᅠ новых психологических воздействий вᅠ тренировочномᅠ процессе, которыеᅠ позволят повысить уровень спортивной мотивации, аᅠ такжеᅠ количестваᅠ занимающихся.

ГЛАВА I. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

1.1 Мотивационная сфераᅠ ребенка. Общееᅠ понятиеᅠ мотиваᅠ иᅠ мотивацииᅠ вᅠ учебно-спортивной деятельности

Мотивация - этоᅠ активноеᅠ состояние, побуждающееᅠ человекаᅠ совершать действия, направленныеᅠ наᅠ удовлетворениеᅠ своих потребностей. Этиᅠ действия могут быть ориентированы наследственноᅠ (инстинкты), либоᅠ закреплены опытомᅠ (условныеᅠ рефлексы). Занятия дзюдоᅠ можноᅠ отнестиᅠ какᅠ кᅠ действию, котороеᅠ ориентированоᅠ наследственноᅠ – вᅠ видеᅠ соперничества, постоянной конкуренции, такᅠ иᅠ кᅠ условному рефлексу, вᅠ ситуации, когдаᅠ человекᅠ с детстваᅠ привыкᅠ кᅠ физическимᅠ нагрузкамᅠ илиᅠ генетическиᅠ имеет хороший потенциалᅠ для физическогоᅠ развития иᅠ ему простоᅠ необходимоᅠ егоᅠ развивать.

Мотивы человекаᅠ могут быть:

- индивидуальные, т.е. направленныеᅠ наᅠ поддержаниеᅠ внутреннегоᅠ постоянстваᅠ среды (голода, жажды, избеганиеᅠ боли);

- групповыеᅠ (заботаᅠ оᅠ потомстве, поискᅠ местаᅠ вᅠ групповой иерархии);

- познавательныеᅠ (исследовательскоеᅠ поведение, игровая деятельность).

Спорт, рассматривая егоᅠ с точкиᅠ зрения физической подготовки, можноᅠ отнестиᅠ коᅠ всемᅠ 3 группам, т.к. чемᅠ большеᅠ физическиᅠ развит человек, темᅠ большеᅠ возможностей открывается наᅠ егоᅠ пути. Развиваясь физически, человекᅠ самореализуется, становится болееᅠ самоувереннымᅠ иᅠ приобретает определенноеᅠ положениеᅠ вᅠ обществе. Опыты, проведенныеᅠ Дж. Олдсомᅠ иᅠ П. Милнером, доказали, чтоᅠ важную роль вᅠ организацииᅠ поведения человекаᅠ играют эмоции. Негативныеᅠ эмоцииᅠ отрицательноᅠ влияют наᅠ желаниеᅠ заниматься той илиᅠ иной деятельностью. Еслиᅠ взрослый хотя бы относительноᅠ понимает, черезᅠ чтоᅠ ему придется пройти, тоᅠ ребенкаᅠ необходимоᅠ заранееᅠ подготовить, чтоᅠ боль, страх иᅠ слезы будут неотъемлемой частью егоᅠ новогоᅠ занятия. В противномᅠ случае, родителиᅠ могут добиться толькоᅠ того, чтоᅠ ребенокᅠ возненавидит спорт, какᅠ таковой. Кромеᅠ этогоᅠ взрослыеᅠ адекватноᅠ оценивают цель, кᅠ которой идут, могут реальноᅠ представить результат иᅠ решить, оправдывает цель средстваᅠ илиᅠ нет. Для ребенкаᅠ всеᅠ этиᅠ понятия крайнеᅠ относительны. Результат появляется далекоᅠ неᅠ сразу, даᅠ иᅠ эффект неᅠ такой сильный, какᅠ бы хотелось. Необходимоᅠ осознавать, чтоᅠ для того, чтобы многогоᅠ добиться, изначальноᅠ надоᅠ иᅠ многоеᅠ вложить, наᅠ чтоᅠ зачастую неᅠ хватает терпения, силᅠ иᅠ поддержки. В свою очередь, положительныеᅠ эмоции, наоборот, подстегивают. Похвала, удачиᅠ иᅠ первенствоᅠ стимулируют ребенка. Ставятся новые, болееᅠ сложныеᅠ задачиᅠ для достижения новых целей. Вопрос оᅠ сущностиᅠ волиᅠ с самогоᅠ началаᅠ егоᅠ изучения оказался тесноᅠ связаннымᅠ с проблемой мотивации, с объяснениемᅠ причинᅠ иᅠ механизмовᅠ активностиᅠ человека.

Мотивация определяется какᅠ внутренним, такᅠ иᅠ внешнимᅠ факторами, меняющимиᅠ своё значениеᅠ наᅠ протяженииᅠ спортивной карьеры. Ещеᅠ вᅠ 1977 году И.Г. Келишевᅠ выделилᅠ мотивᅠ внутригрупповой симпатииᅠ какᅠ начальный мотивᅠ занятий спортом. Сущность егоᅠ выражается вᅠ желанииᅠ детей, подростковᅠ заниматься каким-либоᅠ видомᅠ спортаᅠ радиᅠ того, чтобы постоянноᅠ находиться вᅠ средеᅠ своих товарищей иᅠ сверстников. Их удерживает вᅠ спортивной секцииᅠ неᅠ столькоᅠ стремлениеᅠ кᅠ спортивнымᅠ результатамᅠ иᅠ дажеᅠ неᅠ интерес кᅠ данному виду спорта, сколькоᅠ симпатииᅠ другᅠ кᅠ другу иᅠ общая для них потребность вᅠ общении. Мечтательность детей создает известныеᅠ трудностиᅠ приᅠ работеᅠ с ними, ноᅠ вᅠ тоᅠ жеᅠ время может служить мощнымᅠ стимуломᅠ привлечения кᅠ спорту. Важноеᅠ местоᅠ вᅠ поддержкеᅠ мотивацииᅠ занятий спортомᅠ начинают играть отношения с тренером. Приᅠ складывающихся положительных отношениях у спортсменовᅠ мотив, связанный с ответственностью передᅠ тренером, является однимᅠ изᅠ ведущих. Американский психологᅠ Б.Дж. Креттиᅠ (1978 г.) средиᅠ мотивов, побуждающих, заниматься спортомᅠ выделил:

1) Стремлениеᅠ кᅠ стрессу иᅠ преодолениеᅠ его; онᅠ отмечает, чтоᅠ бороться, преодолевать препятствия, подвергать себя воздействию стресса, изменять обстоятельстваᅠ иᅠ добиваться успехаᅠ – этоᅠ одинᅠ изᅠ мощных мотивовᅠ вᅠ спортивной деятельности. Достижениеᅠ успехаᅠ вᅠ трудных условиях может принестиᅠ большую пользу молодымᅠ людямᅠ вᅠ дальнейшей жизни;

2) Стремлениеᅠ кᅠ совершенству. Этаᅠ сторонаᅠ мотивацииᅠ позволяет заинтересовать иᅠ удержать молодых людей вᅠ спортеᅠ иᅠ помочь имᅠ добиться высоких результатов;

3) Повышениеᅠ социальногоᅠ статуса. Успехиᅠ спортсменовᅠ повышают их престижᅠ вᅠ обществе. В дальнейшемᅠ ониᅠ становятся болееᅠ увереннымиᅠ вᅠ себеᅠ иᅠ устойчивыми;

4) Потребность быть членомᅠ команды, группы, частью коллектива. Этот мотивᅠ является благоприятнымᅠ фактором, особенноᅠ когдаᅠ речь идет оᅠ высокомотивированномᅠ спортсмене, нацеленнымᅠ наᅠ высокий результат вᅠ первую очередь;

5) Различныеᅠ виды материальных потребностей. Приᅠ разработкеᅠ системы поощрений важноᅠ правильноᅠ объяснить её спортсменамᅠ иᅠ применять теᅠ награды, которыеᅠ имеют действительную для них ценность;

6) Стремлениеᅠ быть мужественным;

7) Формированиеᅠ характера. Для формирования характераᅠ у спортсменовᅠ лидерствоᅠ является немаловажнымᅠ фактором.

Чтоᅠ касаемоᅠ периодаᅠ младшегоᅠ школьногоᅠ возраста, тоᅠ здесь появляются новыеᅠ мотивы (потребности, интересы, желания), происходят перестановкиᅠ вᅠ иерархической мотивационной системеᅠ ребенка. Старыеᅠ интересы, мотивы теряют свою побудительную силу, наᅠ смену приходят новые. У детей по-прежнему заметноᅠ преобладаниеᅠ мотивовᅠ надᅠ мотивационнымиᅠ установками, т.к. имиᅠ становятся целиᅠ наᅠ ближайшееᅠ будущее, связанноеᅠ с настоящимиᅠ событиями. Появляются новыеᅠ социальныеᅠ установки, новыеᅠ социальныеᅠ мотивы, связанныеᅠ с чувствомᅠ долгаᅠ иᅠ ответственности, с необходимостью получения результатов. Однако, частоᅠ этиᅠ мотивы остаются толькоᅠ наᅠ уровнеᅠ понимания. Реальноᅠ действующимᅠ мотивомᅠ вᅠ занятиях является получениеᅠ хорошей похвалы от тренера; радиᅠ ееᅠ получения ребенокᅠ готовᅠ немедленноᅠ выполнить задание, предложенноеᅠ тренеромᅠ иᅠ старательноᅠ выполнить его. В соревновательной ситуацииᅠ у первоклассниковᅠ мотивᅠ работы наᅠ себя оказался болееᅠ действенным, чемᅠ наᅠ команду. Однакоᅠ вᅠ 3-мᅠ классеᅠ ужеᅠ сильнееᅠ выраженᅠ общественный мотив, чемᅠ индивидуальный.

Волевой мобилизацииᅠ юных дзюдоистовᅠ вᅠ тренировочной деятельностиᅠ способствует рядᅠ обстоятельств:

а) связь задания с потребностямиᅠ иᅠ интересамиᅠ детей. Их проявлениеᅠ волевой активностиᅠ воᅠ многомᅠ зависит от их интересаᅠ кᅠ заданию. Поэтому необходимоᅠ включать выполняемоеᅠ заданиеᅠ вᅠ мотивационную сферу личностиᅠ занимающихся, сделать егоᅠ значимым;

б) обозримость ребенкомᅠ задания;

в) оптимальная сложность задания. Слишкомᅠ легкиеᅠ задания расхолаживают дзюдоистов, аᅠ слишкомᅠ трудныеᅠ могут привестиᅠ кᅠ снижению уровня волевых усилий;

г) наличиеᅠ инструкцииᅠ оᅠ способах выполнения задания. Повествованиеᅠ оᅠ последовательностиᅠ выполнения задания, используемыеᅠ приᅠ этомᅠ средства;

д) демонстрация занимающихся иᅠ их продвижения кᅠ цели. Приᅠ организацииᅠ тренировочной деятельности, ребенокᅠ долженᅠ осознать, чтоᅠ продвижениеᅠ кᅠ целиᅠ является результатомᅠ егоᅠ собственных усилий.

Проблемы мотивовᅠ иᅠ мотивацииᅠ широкоᅠ освещались вᅠ работах таких ученых какᅠ К.К Платонов, А.Н Леонтьев, В.К Вилюнас, В.И Ковалев, Е.С. Кузьмин, Б.Ф. Ломовᅠ иᅠ др. Мотивы ребенка, относящиеся кᅠ занятиямᅠ поᅠ дзюдо, можноᅠ представить вᅠ видеᅠ последовательности, основанной наᅠ выделенииᅠ главных причинᅠ егоᅠ тренировочной деятельности, поскольку реализация любой деятельности, вᅠ томᅠ числеᅠ иᅠ тренировочной, соотносится с предварительнымᅠ появлениемᅠ потребностей, целей.

1.2 Психолого-физиологическиеᅠ особенностиᅠ детей.

Младшимᅠ школьнымᅠ возрастомᅠ принятоᅠ считать возраст детей примерноᅠ от 7 доᅠ 10-12 лет, чтоᅠ соответствует годамᅠ егоᅠ обучения вᅠ начальных классах. Этоᅠ возраст относительноᅠ спокойногоᅠ иᅠ равномерногоᅠ физическогоᅠ развития.

Увеличениеᅠ ростаᅠ иᅠ веса, выносливости, жизненной ёмкостиᅠ лёгких идёт довольноᅠ равномерноᅠ иᅠ пропорционально.

Костная системаᅠ младшегоᅠ школьникаᅠ ещё находится вᅠ стадииᅠ формирования - окостенениеᅠ позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей ещё неᅠ завершено, вᅠ костной системеᅠ ещё многоᅠ хрящевой ткани.

Происходит функциональноеᅠ совершенствованиеᅠ мозгаᅠ - развивается аналитико-систематическая функция коры; постепенноᅠ изменяется соотношениеᅠ процессовᅠ возбуждения иᅠ торможения: процесс торможения становится всё болееᅠ сильным, хотя по-прежнему преобладает процесс возбуждения, иᅠ детиᅠ вᅠ высокой степениᅠ возбудимы иᅠ импульсивны.

Поступлениеᅠ вᅠ спортивную школу вносит важнейшиеᅠ изменения вᅠ жизнь ребёнка. Резкоᅠ изменяется весь укладᅠ егоᅠ жизни, егоᅠ социальноеᅠ положениеᅠ вᅠ коллективе, семье. Основной, ведущей деятельностью становится отнынеᅠ обучение, важнейшей обязанностью вᅠ секцииᅠ дзюдоᅠ - обязанность старательноᅠ обучаться, приобретать знания иᅠ навыки. А тренировочный процесс - этоᅠ серьёзный труд, требующий организованность, дисциплину, волевыеᅠ усилия ребёнка. Ребенокᅠ включается вᅠ новый для негоᅠ коллектив, вᅠ которомᅠ онᅠ будет всестороннеᅠ развиваться иᅠ возможноᅠ вᅠ будущемᅠ достигать высоких спортивных результатов.

Основной деятельностью, егоᅠ первой иᅠ важнейшей обязанностью становится обучениеᅠ - приобретениеᅠ первоначальных знаний, умений иᅠ навыков, которыеᅠ нужны наᅠ начальномᅠ этапеᅠ вᅠ дзюдо.

У младшей группы неᅠ сразу формируется правильноеᅠ отношениеᅠ кᅠ тренировкам. Ониᅠ покаᅠ неᅠ понимают зачемᅠ нужноᅠ тренироваться. Ноᅠ вскореᅠ оказывается, чтоᅠ тренировкаᅠ - труд, требующий волевых усилий, мобилизацииᅠ внимания, интеллектуальной активности, самоограничений. Еслиᅠ ребёнокᅠ кᅠ этому неᅠ привык, тоᅠ у негоᅠ наступает разочарование, возникает отрицательноеᅠ отношениеᅠ кᅠ тренировкам. Для того, чтобы этогоᅠ неᅠ случилось тренер долженᅠ внушать ребёнку мысль, чтоᅠ тренировкаᅠ - неᅠ праздник, неᅠ игра, аᅠ серьёзная, напряжённая работа, однакоᅠ очень интересная, такᅠ какᅠ онаᅠ позволит узнать многоᅠ нового, занимательного, важного, нужного. Важно, чтобы иᅠ самаᅠ организация тренировочногоᅠ процессаᅠ подкреплялаᅠ словаᅠ тренера.

Наᅠ первых порах детиᅠ вᅠ группеᅠ начальной подготовкиᅠ хорошоᅠ поддаются обучению, руководствуясь своимиᅠ отношениямиᅠ вᅠ семье, иногдаᅠ ребёнокᅠ хорошоᅠ занимается поᅠ мотивамᅠ взаимоотношений с коллективом. Большую роль играет иᅠ личный мотив: желаниеᅠ быстроᅠ освоить двигательный навык, иᅠ получить одобрениеᅠ соᅠ стороны тренераᅠ иᅠ родителей.

Вначалеᅠ у негоᅠ формируется интерес кᅠ самому процессу тренировочной деятельностиᅠ безᅠ осознания её значения. Толькоᅠ послеᅠ возникновения интересаᅠ кᅠ результатамᅠ своих занятий формируется интерес кᅠ содержанию тренировочногоᅠ процесса, кᅠ приобретению навыков. Вот этаᅠ основаᅠ иᅠ является благоприятной почвой для формирования у дзюдоистовᅠ младшегоᅠ возрастаᅠ мотивовᅠ обучения высокогоᅠ общественногоᅠ порядка, связанных с подлинноᅠ ответственнымᅠ отношениемᅠ кᅠ занятиям.

Формированиеᅠ интересаᅠ кᅠ содержанию тренировки, приобретению знаний связаноᅠ с переживаниемᅠ ребенкаᅠ чувстваᅠ удовлетворения от своих достижений. А подкрепляется этоᅠ чувствоᅠ одобрением, похвалой тренера, который подчёркивает каждый, дажеᅠ самый маленький успех, самоеᅠ маленькоеᅠ продвижениеᅠ вперёд. Маленькиеᅠ дзюдоисты испытывают чувствоᅠ гордости, особый подъёмᅠ сил, когдаᅠ тренер хвалит их.

Большоеᅠ воспитательноеᅠ воздействиеᅠ тренераᅠ наᅠ младших связаноᅠ с тем, чтоᅠ тренер с самогоᅠ началаᅠ пребывания детей вᅠ школеᅠ становится для них непререкаемымᅠ авторитетом. Авторитет тренераᅠ - самая важная предпосылкаᅠ для обучения иᅠ воспитания будущих спортсменов.

Тренировочная деятельность вᅠ начальной группеᅠ стимулирует, преждеᅠ всего, развитиеᅠ психических процессовᅠ непосредственногоᅠ познания окружающегоᅠ мираᅠ - ощущений иᅠ восприятий. Юныеᅠ дзюдоисты отличаются остротой иᅠ свежестью восприятия, своегоᅠ родаᅠ созерцательной любознательностью. Маленький ребенокᅠ с живымᅠ любопытствомᅠ воспринимает окружающую среду, которая с каждымᅠ днёмᅠ раскрывает передᅠ нимᅠ всё новыеᅠ иᅠ новыеᅠ стороны.

Характерная особенность занимающихся - яркоᅠ выраженная эмоциональность восприятия.

В процессеᅠ обучения происходит перестройкаᅠ восприятия, оноᅠ поднимается наᅠ болееᅠ высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной иᅠ управляемой деятельности. В процессеᅠ обучения восприятиеᅠ углубляется, становится болееᅠ анализирующим, дифференцирующим, принимает характер организованногоᅠ наблюдения.

Некоторыеᅠ возрастныеᅠ особенностиᅠ присущиᅠ вниманию детей группы начальной подготовки. Основная изᅠ них - слабость произвольногоᅠ внимания. Возможностиᅠ волевогоᅠ регулирования внимания, управления имᅠ вᅠ началеᅠ младшегоᅠ школьногоᅠ возрастаᅠ ограничены. Произвольныеᅠ внимания ребенкаᅠ требует такᅠ называемой близкой мотивации. Еслиᅠ у старших ребят произвольноеᅠ вниманиеᅠ поддерживается иᅠ приᅠ наличииᅠ далёкой мотивацииᅠ (ониᅠ могут заставить себя сосредоточиться наᅠ неинтересной иᅠ трудной работеᅠ радиᅠ результата, который ожидается вᅠ будущем), тоᅠ маленький ребенокᅠ обычноᅠ может заставить себя сосредоточенноᅠ работать лишь приᅠ наличииᅠ близкой мотивацииᅠ (перспективы получить награду, заслужить похвалу тренера, лучшеᅠ всех справиться с заданиемᅠ иᅠ т. д.).

Значительноᅠ лучшеᅠ вᅠ младшемᅠ возрастеᅠ развитоᅠ непроизвольноеᅠ внимание. Всё новое, неожиданное, яркое, интересноеᅠ самоᅠ собой привлекает вниманиеᅠ воспитанников, безᅠ всяких усилий с их стороны.

Возрастныеᅠ особенностиᅠ памятиᅠ вᅠ младшемᅠ возрастеᅠ развиваются подᅠ влияниемᅠ обучения. Усиливается роль иᅠ удельный вес словесно-логического, смысловогоᅠ запоминания иᅠ развивается возможность сознательноᅠ управлять своей памятью иᅠ регулировать её проявления. В связиᅠ с возрастнымᅠ относительнымᅠ преобладаниемᅠ деятельностиᅠ первой сигнальной системы у маленьких детей болееᅠ развитаᅠ наглядно-образная память, чемᅠ словесно-логическая. Ониᅠ лучше, быстрееᅠ запоминают иᅠ прочнееᅠ сохраняют вᅠ памятиᅠ конкретныеᅠ сведения, события, лица, предметы, факты, чемᅠ определения, описания, объяснения. Детиᅠ склонны кᅠ механическому запоминанию безᅠ осознания смысловых связей внутриᅠ запоминаемогоᅠ материала.

Основная тенденция развития воображения вᅠ младшемᅠ возрастеᅠ - этоᅠ совершенствованиеᅠ воссоздающегоᅠ воображения. Оноᅠ связаноᅠ с представлениемᅠ ранееᅠ воспринятогоᅠ илиᅠ созданиемᅠ образовᅠ вᅠ соответствииᅠ с даннымᅠ описанием, схемой, рисункомᅠ иᅠ т. д. Воссоздающееᅠ воображениеᅠ совершенствуется заᅠ счёт всё болееᅠ правильногоᅠ иᅠ полногоᅠ отражения действительности. Творческоеᅠ воображениеᅠ какᅠ созданиеᅠ новых образов, связанноеᅠ с преобразованием, переработкой впечатлений прошлогоᅠ опыта, соединениемᅠ их вᅠ новыеᅠ сочетания, комбинации, такжеᅠ развивается.

Подᅠ влияниемᅠ обучения происходит постепенный переходᅠ от познания внешней стороны явлений кᅠ познанию их сущности. Мышлениеᅠ начинает отражать существенныеᅠ свойстваᅠ иᅠ признакиᅠ предметовᅠ иᅠ явлений, чтоᅠ даёт возможность делать первыеᅠ обобщения, первыеᅠ выводы, проводить первыеᅠ аналогии, строить элементарныеᅠ умозаключения. Наᅠ этой основеᅠ у ребёнкаᅠ постепенноᅠ начинают формироваться элементарныеᅠ научныеᅠ понятия.

Аналитико-синтетическая деятельность вᅠ началеᅠ младшегоᅠ возрастаᅠ ещё весьмаᅠ элементарна, находится вᅠ основномᅠ наᅠ стадииᅠ наглядно-действенногоᅠ анализа, основывающегося наᅠ непосредственномᅠ восприятииᅠ предметов.

Младший школьный возраст - возраст достаточноᅠ заметногоᅠ формирования личности. Для негоᅠ характерны новыеᅠ отношения соᅠ взрослымиᅠ иᅠ сверстниками, включениеᅠ вᅠ целую систему коллективов, включениеᅠ вᅠ новый видᅠ деятельностиᅠ - тренировка, которая предъявляет рядᅠ серьёзных требований кᅠ юному спортсмену.

Всё этоᅠ решающимᅠ образомᅠ сказывается наᅠ формированииᅠ иᅠ закрепленииᅠ новой системы отношений кᅠ людям, коллективу, кᅠ тренировкамᅠ иᅠ связаннымᅠ с нимиᅠ обязанностям, формирует характер, волю, расширяет кругᅠ интересов, развивает способности.

В младшемᅠ возрастеᅠ закладывается фундамент нравственногоᅠ поведения, происходит усвоениеᅠ моральных нормᅠ иᅠ правилᅠ поведения, начинает формироваться общественная направленность личности.

Характер детей 10-14 лет отличается некоторымиᅠ особенностями. Преждеᅠ всего, ониᅠ импульсивны - склонны незамедлительноᅠ действовать подᅠ влияниемᅠ непосредственных импульсов, побуждений, неᅠ подумавᅠ иᅠ неᅠ взвесивᅠ всех обстоятельств, поᅠ случайнымᅠ поводам. Причинаᅠ - потребность вᅠ активной внешней разрядкеᅠ приᅠ возрастной слабостиᅠ волевой регуляцииᅠ поведения.

Возрастной особенностью является иᅠ общая недостаточность воли: маленький ребенокᅠ ещё неᅠ обладает большимᅠ опытомᅠ длительной борьбы заᅠ намеченную цель, преодоления трудностей иᅠ препятствий. Онᅠ может опустить рукиᅠ приᅠ неудаче, потерять веру вᅠ своиᅠ силы иᅠ невозможности. Нередкоᅠ наблюдается капризность, упрямство. Обычная причинаᅠ их - недостаткиᅠ семейногоᅠ воспитания. Ребёнокᅠ привыкᅠ кᅠ тому, чтоᅠ всеᅠ егоᅠ желания иᅠ требования удовлетворялись, онᅠ ниᅠ вᅠ чёмᅠ неᅠ виделᅠ отказа. Капризность иᅠ упрямствоᅠ - своеобразная формаᅠ протестаᅠ ребёнкаᅠ противᅠ тех твёрдых требований, которыеᅠ ему предъявляет спортшкола, противᅠ необходимостиᅠ жертвовать тем, чтоᅠ хочется, воᅠ имя того, чтоᅠ надо.

Детиᅠ 10-14 лет очень эмоциональны. Эмоциональность сказывается, во-первых, вᅠ том, чтоᅠ их психическая деятельность обычноᅠ окрашенаᅠ эмоциями. Всё, чтоᅠ детиᅠ наблюдают, оᅠ чёмᅠ думают, чтоᅠ делают, вызывает у них эмоциональноᅠ окрашенноеᅠ отношение. Во-вторых, ониᅠ неᅠ умеют сдерживать своиᅠ чувства, контролировать их внешнееᅠ проявление, ониᅠ очень непосредственны иᅠ откровенны вᅠ выраженииᅠ радости, горя, печали, страха, удовольствия илиᅠ неудовольствия. В-третьих, эмоциональность выражается вᅠ их большой эмоциональной неустойчивости, частой сменеᅠ настроений, склонностиᅠ кᅠ аффектам, кратковременнымᅠ иᅠ бурнымᅠ проявлениямᅠ радости, горя, гнева, страха. С годамиᅠ всё большеᅠ развивается способность регулировать своиᅠ чувства, сдерживать их нежелательныеᅠ проявления.

Возможностиᅠ детей коᅠ времениᅠ приходаᅠ вᅠ секцию достаточноᅠ велики, чтобы начинать систематическоеᅠ обучение. Формируются иᅠ элементарныеᅠ личностныеᅠ проявления: детиᅠ кᅠ этому времениᅠ ужеᅠ обладают известной настойчивостью, могут ставить передᅠ собой болееᅠ отдаленныеᅠ целиᅠ иᅠ достигать их (хотя чащеᅠ неᅠ доводят делаᅠ доᅠ конца), делают первыеᅠ попыткиᅠ оценивать поступкиᅠ с позиций их общественной значимости, имᅠ свойственны первыеᅠ проявления чувстваᅠ долгаᅠ иᅠ ответственности. Желаниеᅠ иᅠ стремлениеᅠ тренироваться иᅠ достигать целей, своеобразная готовность, кᅠ новымᅠ формамᅠ взаимоотношений с взрослыми. Разумеется, иᅠ здесь очень великиᅠ индивидуальныеᅠ различия.

Базальная потребность - уважение. Любой ребенокᅠ высказывает претензию наᅠ уважение, наᅠ отношениеᅠ кᅠ нему какᅠ кᅠ взрослому, наᅠ признаниеᅠ егоᅠ суверенитета. Еслиᅠ потребность вᅠ уваженииᅠ неᅠ будет удовлетворена, тоᅠ невозможноᅠ будет строить отношения с этимᅠ человекомᅠ наᅠ основеᅠ понимания («Я открыт для понимания, еслиᅠ уверен, чтоᅠ меня уважают»).

Основныеᅠ новообразования ребенка:

· личностная рефлексия;

· интеллектуальная рефлексия.

Личностная рефлексия. В младшемᅠ возрастеᅠ числоᅠ факторов, влияющих наᅠ самооценку, заметноᅠ расширяется. У детей вᅠ возрастеᅠ от 9 доᅠ 12 лет продолжает формироваться стремлениеᅠ наᅠ всеᅠ иметь свою точку зрения. У них такжеᅠ появляются суждения оᅠ собственной социальной значимостиᅠ - самооценка. Онаᅠ складывается благодаря развитию самосознания иᅠ обратной связиᅠ с темиᅠ изᅠ окружающих, чьимᅠ мнениемᅠ ониᅠ дорожат. Высокая оценкаᅠ обычноᅠ бывает у детей вᅠ томᅠ случае, еслиᅠ родителиᅠ относятся кᅠ нимᅠ с заинтересованностью, теплотой иᅠ любовью.

Однакоᅠ кᅠ 12-13 годамᅠ у ребенкаᅠ складывается новоеᅠ представлениеᅠ оᅠ самомᅠ себе, когдаᅠ самооценкаᅠ утрачивает зависимость от ситуаций успеха-неуспеха, аᅠ приобретает стабильный характер. Самооценкаᅠ теперь выражает отношение, вᅠ которомᅠ образᅠ самогоᅠ себя относится кᅠ идеальному Я.

В школьныеᅠ годы способность хранить иᅠ извлекать информацию изᅠ памятиᅠ совершенствуется, развивается метапамять. Детиᅠ неᅠ толькоᅠ лучшеᅠ запоминают, ноᅠ иᅠ способны размышлять оᅠ том, какᅠ ониᅠ этоᅠ делают. В проведенных исследованиях поᅠ запоминанию спискаᅠ предметовᅠ дошкольникиᅠ неᅠ справились с заданием, аᅠ школьникиᅠ вспомнилиᅠ всеᅠ предметы. Ониᅠ целенаправленноᅠ повторяли, организовывалиᅠ вᅠ памяти, совершенствовалиᅠ информацию для того, чтобы лучшеᅠ запомнить, иᅠ потомᅠ моглиᅠ рассказать, кᅠ какимᅠ техникамᅠ ониᅠ прибегали, чтобы помочь своей памяти.

Умственноеᅠ развитие. Возраст 10 - 14 лет - третий периодᅠ умственногоᅠ развития поᅠ Пиажеᅠ - периодᅠ конкретных мыслительных операций. Мышлениеᅠ ребенкаᅠ ограниченоᅠ проблемами, касающимися конкретных реальных объектов.

Эгоцентризм, присущий мышлению ребенка, постепенноᅠ убывает, чему способствуют совместныеᅠ игры, ноᅠ неᅠ исчезает полностью. Конкретноᅠ мыслящиеᅠ детиᅠ частоᅠ ошибаются, прогнозируя результат. Вследствиеᅠ этогоᅠ дети, однажды сформулировавᅠ какую-нибудь гипотезу, скорееᅠ отвергнут новыеᅠ факты, чемᅠ изменят свою точку зрения.

Наᅠ смену децентрацииᅠ приходит способность сосредоточиться наᅠ нескольких признаках сразу, соотносить их, учитывать одновременноᅠ несколькоᅠ измерений состояния объектаᅠ илиᅠ события.

У ребенкаᅠ развивается такжеᅠ способность мысленноᅠ прослеживать изменения объекта. Возникает обратимоеᅠ мышление.

Отношения с взрослыми. Наᅠ поведениеᅠ иᅠ развитиеᅠ детей влияет стиль руководстваᅠ соᅠ стороны взрослых: авторитарный, демократический илиᅠ попустительский (анархический). Детиᅠ лучшеᅠ чувствуют себя иᅠ успешнееᅠ развиваются вᅠ условиях демократического.

Отношения соᅠ сверстниками. Начиная с шестилетнегоᅠ возраста, детиᅠ всеᅠ большеᅠ проводят времениᅠ соᅠ сверстниками, причемᅠ почтиᅠ всегдаᅠ одногоᅠ с нимиᅠ пола. Усиливается конформизм, достигая своегоᅠ пикаᅠ кᅠ 12 годам. Популярныеᅠ детиᅠ обычноᅠ хорошоᅠ адаптируются, чувствуют себя средиᅠ сверстниковᅠ комфортноᅠ и, какᅠ правило, способны кᅠ сотрудничеству.

По-прежнему многоᅠ времениᅠ детиᅠ уделяют игре. В ней развиваются чувстваᅠ сотрудничестваᅠ иᅠ соперничества, приобретают личностный смыслᅠ такиеᅠ понятия, какᅠ справедливость иᅠ несправедливость, предубеждение, равенство, лидерство, подчинение, преданность, предательство.

Страхиᅠ ребенкаᅠ отражают восприятиеᅠ окружающегоᅠ мира, рамкиᅠ которогоᅠ теперь расширяются. Необъяснимыеᅠ иᅠ вымышленныеᅠ страхиᅠ прошлых лет сменяются другими, болееᅠ осознанными, особенноᅠ приᅠ поступленииᅠ вᅠ спортивную школу: тренировки, травмы, неудачи, отношения между сверстниками. Страх может принимать форму тревогиᅠ илиᅠ беспокойства.

Время от времениᅠ у детей появляется нежеланиеᅠ идтиᅠ наᅠ тренировку. Симптомы (головная боль, коликиᅠ вᅠ желудке, рвота, головокружение) широкоᅠ известны. Этоᅠ неᅠ симуляция, иᅠ вᅠ таких случаях важноᅠ какᅠ можноᅠ быстрееᅠ выяснить причину. Этоᅠ может быть страх передᅠ неудачей, боязнь критикиᅠ соᅠ стороны тренера, боязнь быть отвергнутымᅠ родителямиᅠ илиᅠ сверстниками. В таких случаях помогает дружески-настойчивая заинтересованность родителей вᅠ посещенииᅠ ребенкомᅠ тренировок, егоᅠ успеховᅠ наᅠ ней.

Тренировочная деятельность, включающая овладениеᅠ новымиᅠ двигательнымиᅠ навыками, умениямиᅠ решать поставленныеᅠ задачиᅠ вᅠ ходеᅠ тренировок, радость вᅠ отношенииᅠ сверстников, принятиеᅠ авторитетаᅠ тренера, является ведущей вᅠ этот периодᅠ развития человека, иᅠ для дальнейшегоᅠ путиᅠ поᅠ спортивной карьереᅠ какᅠ таковой. Ноᅠ здесь жеᅠ у ребенкаᅠ возникает иᅠ целый рядᅠ трудностей, связанных с егоᅠ новой жизненной позицией. Этоᅠ трудностиᅠ новогоᅠ режимаᅠ жизни, особых правил, распорядкаᅠ дня , новых отношений с тренером, соᅠ сверстникамиᅠ иᅠ родителями.

Еслиᅠ ребенку неᅠ помочь справиться соᅠ всемᅠ этим, тоᅠ у негоᅠ может произойтиᅠ снижениеᅠ самооценки, ослаблениеᅠ тренировочной мотивации, нарушения поведения. Подᅠ воздействиемᅠ чувстваᅠ неполноценностиᅠ (неумелости) возможны психосоматическиеᅠ иᅠ невротическиеᅠ нарушения. В связиᅠ с этимᅠ необходимоᅠ построениеᅠ тренировочногоᅠ процессаᅠ с учетомᅠ индивидуальных особенностей познавательной деятельностиᅠ детей. Созданиеᅠ ситуаций успехаᅠ для каждогоᅠ ребенка, поддержкаᅠ чувстваᅠ егоᅠ полноценности. Созданиеᅠ условий для совершения имᅠ нравственных выборовᅠ иᅠ сотрудничества.

Кромеᅠ возрастных особенностей существуют такжеᅠ иᅠ особенностиᅠ личностиᅠ ребенка. Выделены классификацииᅠ детей поᅠ психологическимᅠ особенностямᅠ личности. Существуют четыреᅠ достоверноᅠ отличающихся другᅠ от другаᅠ типаᅠ личностиᅠ детей:

· активный;

· замкнутый;

· взрывной;

· зависимый.

Внешниеᅠ характеристикиᅠ типических групп:

Активный тип:

· яркоᅠ выраженная моторикаᅠ (постоянноᅠ вᅠ движении, неусидчивый, многоᅠ делает «лишних» движений);

· неᅠ нуждается вᅠ пассивномᅠ отдыхеᅠ - быстроᅠ восстанавливается послеᅠ активной деятельности;

· любит быть вᅠ центреᅠ группы;

· легкоᅠ отвлекается;

· неᅠ всегдаᅠ доводит доᅠ концаᅠ порученную работу;

· стремится кᅠ участию вᅠ различных подвижных играх. соревнованиях;

· любая монотонная работаᅠ вызывает скуку иᅠ сонливость;

· сохраняет бодрость вᅠ трудных ситуациях;

· неожиданныеᅠ изменения устоявшегося режимаᅠ неᅠ вызывают раздражения;

· быстроᅠ реагирует наᅠ любыеᅠ команды;

· выраженная способность кᅠ подражанию;

· легкоᅠ вступает вᅠ разговор с чужимиᅠ людьми;

· быстроᅠ привыкает кᅠ новому месту;

· склоненᅠ кᅠ риску;

· быстроᅠ приступает кᅠ работе, получивᅠ указания;

· стремится исправлять двигательныеᅠ ошибки;

· желаниеᅠ овладевать всеᅠ болееᅠ новымиᅠ двигательнымиᅠ навыками, аᅠ такᅠ жеᅠ технических элементов.

Замкнутый тип:

· избегает общения вᅠ группе;

· какᅠ правило, опирается вᅠ своих суждениях наᅠ мнениеᅠ матери;

· терпеливоᅠ ждет окончания тренировки;

· избегает участия вᅠ подвижных играх илиᅠ выбирает второстепенную роль;

· избегает сложных иᅠ рискованных двигательных упражнений;

· принижает своиᅠ способности, особенноᅠ двигательные;

· неᅠ любит выступать передᅠ группой;

· скованᅠ приᅠ обращенииᅠ кᅠ нему посторонних взрослых;

· теряется, когдаᅠ товарищиᅠ наᅠ негоᅠ кричат;

· неудачаᅠ вᅠ началеᅠ двигательногоᅠ упражнения приводит кᅠ ступору;

· малоᅠ выраженаᅠ радость от победы вᅠ играх илиᅠ соревнованиях;

· терпеливᅠ приᅠ монотонной работе;

· обидчив;

· приᅠ несправедливомᅠ замечанииᅠ тренераᅠ у негоᅠ «всеᅠ валится изᅠ рук»;

· склоненᅠ плакать приᅠ неудачах;

· болезненноᅠ реагирует наᅠ шуткиᅠ надᅠ собой.

Взрывной тип:

· любыеᅠ эмоцииᅠ проявляются очень ярко;

· неᅠ способенᅠ взять себя вᅠ рукиᅠ поᅠ указанию тренера;

· частыеᅠ срывы приᅠ монотонной работе;

· неᅠ может сосредоточиться приᅠ выполненииᅠ сложногоᅠ задания;

· неᅠ может сдержать злость илиᅠ раздражение;

· неᅠ умеет приспосабливать своеᅠ поведениеᅠ кᅠ поведению окружающих;

· болезненноᅠ переносит поражения вᅠ играх илиᅠ соревнованиях;

· преувеличивает своиᅠ возможностиᅠ вᅠ тренировках;

· охотноᅠ берется выполнять новоеᅠ упражнение, дажеᅠ неᅠ имея наᅠ тоᅠ возможностей;

· беспокоенᅠ вᅠ ситуациях ожидания;

· частоᅠ начинает выполнять упражнениеᅠ доᅠ команды тренера;

· может испортиться настроениеᅠ из-заᅠ пустяка;

· делает едкиеᅠ замечания партнерам;

· болезненноᅠ реагирует наᅠ замечания партнеров;

· склоненᅠ кᅠ излишнему риску вᅠ тренировках;

· воᅠ время разговораᅠ склоненᅠ кᅠ лишнимᅠ движениямᅠ иᅠ жестикуляции;

· вᅠ трудных ситуациях частоᅠ срывается голос;

· быстроᅠ переходит от печалиᅠ кᅠ радости.

Зависимый тип:

· стремится неᅠ начинать действия, покаᅠ неᅠ получит соответствующегоᅠ распоряжения тренера;

· любит, чтобы старшиеᅠ аргументировалиᅠ важность предстоящей работы;

· стремится внешнеᅠ подражать лидерамᅠ группы (походка, прическа, любимыеᅠ словечки);

· приᅠ выполненииᅠ любогоᅠ действия ждет похвалы от тренера;

· наᅠ команды реагирует замедленно;

· По-разному реагирует наᅠ замечания товарищей, боится критикиᅠ лидеров, пренебрежительноᅠ относится кᅠ критикеᅠ аутсайдеров;

· легкоᅠ меняет своиᅠ позицииᅠ с учетомᅠ мнения других;

· частоᅠ отказывается от своих намерений вᅠ соответствииᅠ с мнениемᅠ старших;

· товарищиᅠ легкоᅠ могут изменить плохоеᅠ настроениеᅠ вᅠ лучшую сторону;

· легкоᅠ приспосабливается кᅠ различнымᅠ стилямᅠ деятельностиᅠ разных тренеров;

· избегает выступать противᅠ общепринятогоᅠ мнения вᅠ группе;

· способенᅠ подавить своеᅠ веселье, еслиᅠ этоᅠ может кого-тоᅠ задеть;

· неᅠ склоненᅠ кᅠ упрямству;

· любит обсуждать полученноеᅠ заданиеᅠ от тренераᅠ с товарищами;

· обычноᅠ неᅠ обижается, когдаᅠ надᅠ нимᅠ злоᅠ подшучивают;

· легкоᅠ приспосабливается кᅠ новымᅠ условиямᅠ иᅠ заданиям.

Для представителей активногоᅠ типаᅠ характернаᅠ некоторая «демонстративность» , чрезмерная самостоятельность, склонность кᅠ озорству, склонность кᅠ переоценке. Замкнутый тип отличается заниженной самооценкой, неуверенностью вᅠ своих способностях, застенчивостью, недостаточной активностью. Взрывной тип личностиᅠ отличается повышенной возбудимостью, эгоцентричен, независим, неᅠ всегдаᅠ считается с мнениемᅠ окружающих. Представителиᅠ зависимогоᅠ типаᅠ личностиᅠ вᅠ детствеᅠ отличаются непослушанием, непоседливостью, ноᅠ приᅠ этомᅠ трусливы, боятся наказаний, легкоᅠ подчиняются другимᅠ детям.

Пикᅠ спортивной деятельностиᅠ вᅠ дзюдоᅠ большинстваᅠ детей приходится наᅠ 12 лет. Согласноᅠ даннымᅠ возрастной психологии, этот возраст является критическимᅠ с точкиᅠ зрения социальногоᅠ развития иᅠ становленииᅠ самооценкиᅠ ребенка. Такимᅠ образом, занятия дзюдоᅠ вᅠ этомᅠ возрастеᅠ могут оказывать существенныеᅠ положительныеᅠ воздействия наᅠ личность иᅠ психическоеᅠ развитиеᅠ детей. Ноᅠ организованныеᅠ занятия спортомᅠ вопрекиᅠ бытующему мнению неᅠ означают автоматическогоᅠ положительногоᅠ воздействия наᅠ детей. Большую роль здесь играет тренер иᅠ родители, которыеᅠ должны понимать детей, быть компетентнымиᅠ иᅠ знать, какᅠ организовать программу занятий, которая бы обеспечилаᅠ эффективноеᅠ усвоениеᅠ необходимых умений иᅠ навыков.

Дзюдоᅠ создает очень широкий диапазонᅠ возможностей для развития человека. Однакоᅠ то, какиеᅠ изᅠ этих возможностей, какᅠ иᅠ вᅠ какой мереᅠ будут использованы вᅠ конкретной спортивной карьере, зависит от совокупностиᅠ факторовᅠ развития спортсмена. Можноᅠ выделить следующиеᅠ особенностиᅠ проявления общих закономерностей развития человекаᅠ вᅠ спорте:

Акселерация (ускорение) развития, обусловленаᅠ развертываниемᅠ спортивной карьеры вᅠ периоды наиболееᅠ интенсивногоᅠ ростаᅠ иᅠ созревания человека, наложениемᅠ ееᅠ наᅠ сенситивныеᅠ периоды развития практическиᅠ всех психических функций, процессов, свойств, двигательных качеств, когдаᅠ целенаправленныеᅠ педагогическиеᅠ воздействия дают наибольший эффект. Данная особенность зафиксированаᅠ вᅠ многочисленных исследованиях, гдеᅠ сравнивается развитиеᅠ спортсменовᅠ иᅠ тех, ктоᅠ спортомᅠ неᅠ занимается.

Пластичность проявляется вᅠ развитииᅠ психических функций, процессов, свойствᅠ иᅠ качеств, обеспечивающих приспособлениеᅠ кᅠ требованиямᅠ избранногоᅠ видаᅠ спортаᅠ иᅠ спортивногоᅠ амплуа.

Несмотря наᅠ специализацию развития, все, чтоᅠ сформированоᅠ вᅠ дзюдо, приᅠ определенных условиях может быть перенесеноᅠ наᅠ другиеᅠ сферы иᅠ виды деятельности. Болееᅠ того, выясненᅠ феноменᅠ самодетерминацииᅠ развития, когда, например, развитыеᅠ вᅠ дзюдоᅠ черты характераᅠ «требуют» своегоᅠ проявления иᅠ побуждают спортсменаᅠ искать такиеᅠ сферы жизниᅠ иᅠ виды деятельности, гдеᅠ ониᅠ могут найтиᅠ применение. В определенномᅠ смыслеᅠ этоᅠ тожеᅠ проявлениеᅠ пластичностиᅠ развития, имеющееᅠ особоеᅠ значениеᅠ приᅠ окончанииᅠ спортивной иᅠ началаᅠ другой карьеры.

Совершенствованиеᅠ волевой регуляцииᅠ вᅠ процессеᅠ спортивной карьеры проявляется вᅠ улучшенииᅠ способностиᅠ управлять интенсивностью волевогоᅠ усилия иᅠ развитииᅠ волевых качеств: целеустремленности, настойчивости, терпеливости, смелости, решительности, выдержки, самостоятельности, дисциплинированностиᅠ иᅠ др. Дзюдо, поᅠ своей сути, волевая деятельность, гдеᅠ борец постоянноᅠ долженᅠ преодолевать разнообразныеᅠ препятствия иᅠ трудности. Поэтому развитиеᅠ волевых качествᅠ неᅠ толькоᅠ помогает спортсмену побеждать вᅠ соревнованиях, ноᅠ иᅠ является важнейшимᅠ вкладомᅠ спортивной карьеры вᅠ развитиеᅠ человекаᅠ какᅠ субъектаᅠ труда, общения иᅠ познания.

Овладениеᅠ социальной ролью спортсменаᅠ иᅠ реализация этой ролиᅠ наᅠ протяженииᅠ спортивной карьеры позволяет спортсмену накопить неᅠ толькоᅠ спортивный, ноᅠ иᅠ значительный жизненный опыт, лучшеᅠ узнать самогоᅠ себя иᅠ своиᅠ возможности, самоутвердиться, добиться признания.

Исследования, посвященныеᅠ изучению влияния дзюдоᅠ наᅠ становлениеᅠ психологических свойствᅠ личностиᅠ иᅠ ееᅠ психическогоᅠ склада, показывают, чтоᅠ люди, посвятившиеᅠ себя этому виду спортаᅠ обладают такимиᅠ чертамиᅠ характера, какᅠ высокий уровень мотивацииᅠ достижения, уверенность, эмоциональная устойчивость, агрессивность, экстраверсия, самоконтроль.

Типы личностиᅠ спортсменовᅠ очень разнообразны. И вᅠ каждомᅠ случаеᅠ определенный комплекс свойствᅠ обусловливает теᅠ илиᅠ иныеᅠ специфическиеᅠ для данногоᅠ типаᅠ особенностиᅠ деятельностиᅠ иᅠ поведения, помогающиеᅠ спортсмену достигать высоких результатов. Другимиᅠ словами, вᅠ процессеᅠ спортивной карьеры формируется индивидуальный стиль спортивной деятельности, тесноᅠ связанный с общимᅠ стилемᅠ поведения личности.

Современный спорт, особенноᅠ спорт высших достижений, - этоᅠ неᅠ толькоᅠ большиеᅠ физическиеᅠ нагрузкиᅠ наᅠ организмᅠ вᅠ ходеᅠ тренировочногоᅠ процессаᅠ иᅠ воᅠ время соревнований, ноᅠ иᅠ высокая психическая напряженность. Спортсменᅠ нередкоᅠ попадает вᅠ экстремальныеᅠ ситуации, кᅠ которымᅠ необходимоᅠ адаптироваться иᅠ научиться их преодолевать, вᅠ противномᅠ случаеᅠ успех вᅠ соревнованиях будет для негоᅠ недостижимым.

1.3 Формированиеᅠ психологической готовностиᅠ кᅠ спортивной деятельностиᅠ у дзюдоистовᅠ младшегоᅠ школьногоᅠ возраста.

Факторы деятельностиᅠ обучаемых, связанныеᅠ соᅠ спортивной мотивацией:

· Факторы, способствующиеᅠ повышению активностиᅠ наᅠ занятиях поᅠ дзюдо:

Структура, содержаниеᅠ иᅠ развивающиеᅠ возможностиᅠ избранногоᅠ видаᅠ спорта. Спортивныеᅠ тренировкиᅠ иᅠ соревнования успешноᅠ ведут заᅠ собой развитиеᅠ личности, еслиᅠ ониᅠ целенаправленноᅠ способствуют этому процессу, создают необходимыеᅠ для негоᅠ внешниеᅠ иᅠ внутренниеᅠ условия. В этой связиᅠ необходимоᅠ различать понятия «развитие» иᅠ «факторы развития».

М.В.Антропова, Д.А.Фарбер, В.А.Сальников: «развитие» вᅠ самомᅠ широкомᅠ смыслеᅠ словаᅠ - «процесс количественных иᅠ качественных изменений, происходящих вᅠ организмеᅠ человека, приводящих кᅠ повышению уровня сложностиᅠ организацииᅠ иᅠ взаимодействия всех егоᅠ систем» .

«Факторы развития» - этоᅠ совокупность специфических свойствᅠ конкретногоᅠ видаᅠ социальной деятельностиᅠ иᅠ присущих ему системᅠ обучения иᅠ воспитания индивида.

Факторы развития могут способствовать илиᅠ препятствовать развитию, ускорять или, напротив, замедлять этот процесс. Именноᅠ с этой точкиᅠ зрения важноᅠ рассмотреть структуру иᅠ содержаниеᅠ спортивной деятельности.

Основу такогоᅠ многообразногоᅠ феноменаᅠ какᅠ спорт составляет специфический видᅠ специальноᅠ организованной деятельности, направленный наᅠ выявлениеᅠ предельных возможностей человека. Дзюдоᅠ обладает специфической структурой, каждый элемент которогоᅠ закономерноᅠ предъявляет занимающимся имᅠ рядᅠ требований. Какᅠ подчёркивают А.В.Родионов, Н.Б.Стамбуловаᅠ овладениеᅠ спортивной деятельностью связаноᅠ с освоениемᅠ её психологической структуры.

Основнымᅠ направлениемᅠ анализаᅠ предметногоᅠ содержания дзюдоᅠ является выявлениеᅠ «её потребностей - мотивов, вᅠ вычлененииᅠ входящих вᅠ неё задач иᅠ действий - операций. Целостная деятельность соотносится с понятиямиᅠ потребностиᅠ - мотивы; действиеᅠ - с понятиемᅠ цели, операция - с понятиемᅠ условий; с понятиемᅠ задачиᅠ соотносится связь данногоᅠ действия с реализующимиᅠ егоᅠ конкретнымиᅠ операциями».

С.Д.Неверкович считает, чтоᅠ важнейшимᅠ этапомᅠ анализаᅠ деятельности, является выявлениеᅠ тех процессов, благодаря которымᅠ реализуется их предметноеᅠ содержание. Необходимоᅠ изучить процессы возникновения самих потребностей иᅠ их превращения вᅠ мотивы. С появлениемᅠ мотивовᅠ деятельность человекаᅠ получает чёткую направленность. Затемᅠ необходимоᅠ выделить иᅠ изучить механизмы самогоᅠ целеполагания, процессы определения субъектомᅠ системы целей иᅠ постановкиᅠ рядаᅠ задач.

Е.В.Антипова, К.Ю.Задворновᅠ считают, чтоᅠ вᅠ основеᅠ возникновения потребностиᅠ вᅠ спортивной деятельностиᅠ лежит интерес кᅠ физкультурно-оздоровительным, спортивноᅠ - развлекательным, познавательным, эмоциональным, социально-статуснымᅠ ценностямᅠ спорта. Н.Б.Стамбуловаᅠ отмечает, чтоᅠ выбор спортивной деятельностиᅠ зачастую происходит спонтанноᅠ иᅠ является способомᅠ удовлетворения сначалаᅠ толькоᅠ одной, аᅠ затемᅠ - целогоᅠ комплексаᅠ потребностей. Г.Д.Горбуновᅠ включает вᅠ этот комплекс следующиеᅠ потребности: потребность вᅠ деятельности, активности, потребность вᅠ движении, потребность вᅠ реализацииᅠ рефлексовᅠ целиᅠ иᅠ свободы, потребность вᅠ соперничестве, соревновании, самоутверждении, потребность быть вᅠ группе, общаться, потребность вᅠ новых впечатлениях.

Еслиᅠ потребность является источникомᅠ активности, тоᅠ мотивы придают этой активностиᅠ определённоеᅠ направлениеᅠ иᅠ удерживают человекаᅠ вᅠ рамках данногоᅠ пути. Для спортивной деятельностиᅠ характерноᅠ большоеᅠ разнообразиеᅠ мотивовᅠ иᅠ их изменчивость вᅠ зависимостиᅠ от этапаᅠ спортивной карьеры. Существуют различныеᅠ подходы кᅠ классификацииᅠ мотивов, свой вариант предлагает Н.Б.Стамбулова:

. Классификация мотивовᅠ спортивной деятельности:

· поᅠ направленностиᅠ наᅠ процесс илиᅠ результат деятельности;

· поᅠ степениᅠ устойчивости;

· поᅠ связямᅠ с целямиᅠ спортивной деятельности;

· поᅠ месту вᅠ системе;

· «Другиеᅠ Я»;

· поᅠ доминирующей установке.

А также:

· процессуальныеᅠ мотивы (интерес, удовольствиеᅠ иᅠ др.);

· результативныеᅠ мотивы (ожиданиеᅠ награды, позитивныеᅠ соц. последствия победы иᅠ т.д.);

· ситуативныеᅠ (кратковременные, проходящие);

· устойчивыеᅠ (долговременные, частоᅠ многолетние);

· смыслообразующиеᅠ (прямоᅠ связанныеᅠ с целью);

· стимулы (побуждающиеᅠ кᅠ деятельности, например, материальныеᅠ стимулы);

· индивидуальныеᅠ (мотивы личногоᅠ самоутверждения);

· групповыеᅠ (патриотизмᅠ всех уровней, мотивы честной соревновательной борьбы иᅠ др.);

· мотивация достижения успехаᅠ (преобладаниеᅠ мотивовᅠ наᅠ успех, победу, дажеᅠ путёмᅠ риска);

· мотивация избегания неудачи.

Классификация спортивных мотивов. Г.Д. Горбуновᅠ выделилᅠ следующиеᅠ варианты классификации:

1. Поᅠ срокамᅠ поставленных целей:

· самыеᅠ высокиеᅠ (далекие);

· перспективныеᅠ (год);

· промежуточныеᅠ (сезонᅠ соревнований);

· ближайшиеᅠ (вᅠ течениеᅠ месяца, недели);

· рабочиеᅠ (наᅠ конкретномᅠ занятии).

2. Поᅠ методамᅠ формирования иᅠ поддержания установкиᅠ наᅠ достижениеᅠ успеха:

· развитиеᅠ здоровогоᅠ спортивногоᅠ честолюбия;

· развитиеᅠ максималистских установок;

· афишированиеᅠ успеховᅠ вᅠ печати, наᅠ телевидении.

3. Поᅠ видамᅠ возможных поощрений:

· сборы, соревнования, поездки;

· грамоты, значки, звания;

· призы, спортивная форма, питание;

· улучшениеᅠ жилищных условий;

· материальная помощь.

4. Поᅠ видамᅠ совместных мероприятий для развития традиций команды:

· контакты, встречиᅠ внеᅠ тренировок;

· разучиваниеᅠ иᅠ использованиеᅠ песен, речевокᅠ иᅠ ритуалов;

· принятиеᅠ коллективных решений.

5. Поᅠ способамᅠ придания эмоциональностиᅠ тренировочнымᅠ занятиям:

· различныеᅠ поᅠ сложностиᅠ схватки;

· развивающиеᅠ игры с уклономᅠ наᅠ дзюдо;

· ритмичность;

· методическоеᅠ разнообразие.

6. Поᅠ особенностям, присущимᅠ личностиᅠ тренера:

· оптимизм;

· энтузиазм;

· умениеᅠ общаться вᅠ быту, вᅠ трудных условиях, воᅠ время тренировок, соревнований;

· умениеᅠ подавать положительный пример;

· вераᅠ вᅠ учеников;

· требовательно-уважительноеᅠ отношениеᅠ кᅠ воспитанникам.

Изучениеᅠ особенностиᅠ мотивацииᅠ представителей различных видовᅠ спортаᅠ показало, чтоᅠ мотивация достижений вᅠ дзюдоᅠ неᅠ такᅠ сильноᅠ выражена, с ростомᅠ квалификацииᅠ спортсменаᅠ онаᅠ какᅠ бы адаптируется кᅠ условиямᅠ деятельности.

Многолетний мониторингᅠ мотивацииᅠ элитных спортсменовᅠ дзюдоистовᅠ обнаружил, чтоᅠ для них значимымиᅠ являются: динамизмᅠ развития дзюдо, устойчивость социальной позицииᅠ вᅠ элитной команде, соблюдениеᅠ правилᅠ честной спортивной борьбы приᅠ отбореᅠ вᅠ элитныеᅠ команды иᅠ наᅠ престижныеᅠ соревнования, характер межличностногоᅠ общения вᅠ средеᅠ элитарных спортсменовᅠ иᅠ с представителямиᅠ СМИ .

Способамиᅠ спортивной деятельностиᅠ являются физическиеᅠ упражнения - тренировочныеᅠ иᅠ соревновательные. Их использованиеᅠ зависит от целей иᅠ от условий деятельности. Какᅠ правило, выделяются объективныеᅠ иᅠ субъективныеᅠ условия спортивной деятельности. К объективнымᅠ условиямᅠ деятельностиᅠ автор относит: общиеᅠ требования спортивной деятельности, специфическиеᅠ требования видаᅠ спорта, аᅠ такжеᅠ конкретныеᅠ условия спортивной карьеры иᅠ жизниᅠ спортсменаᅠ (материальную базу для тренировок, качествоᅠ инвентаря, квалификацию тренераᅠ иᅠ используемыеᅠ имᅠ технологииᅠ обучения иᅠ воспитания иᅠ т.п.). К субъективнымᅠ условиямᅠ спортивной деятельностиᅠ - природныеᅠ задатки, развитыеᅠ вᅠ специализированномᅠ направленииᅠ психическиеᅠ процессы, состояния, аᅠ такжеᅠ спортивноᅠ - важныеᅠ психическиеᅠ свойстваᅠ (черты спортивногоᅠ характера, специальныеᅠ способности) иᅠ опыт спортсмена, воплощённый вᅠ знаниях, умениях иᅠ навыках.

· Факторы, влияющиеᅠ наᅠ формированиеᅠ устойчивой мотивацииᅠ кᅠ тренировкам.

Активность занимающихся зависит от многих факторов, основнымиᅠ изᅠ них являются: правильная постановкаᅠ задач тренировки, созданиеᅠ положительногоᅠ эмоциональногоᅠ фона, оптимальная загруженность детей наᅠ тренировке.

Созданиеᅠ положительногоᅠ эмоциональногоᅠ фонаᅠ имеет исключительноеᅠ значениеᅠ наᅠ тренировках. Какᅠ правило, онᅠ формируется у дзюдоистовᅠ ещеᅠ доᅠ началаᅠ занятия иᅠ долженᅠ сохраняться наᅠ всемᅠ егоᅠ протяжении. Однакоᅠ эмоциональный фонᅠ может меняться поᅠ ходу занятия. Этоᅠ зависит от самочувствия детей, их интересаᅠ кᅠ дзюдо, кᅠ упражнениям, конкретному заданию илиᅠ личностиᅠ тренера, от оценокᅠ их деятельности, настроя, поведения иᅠ самочувствия тренера.

Существуют несколькоᅠ основных факторов, способствующих повышению эмоциональностиᅠ тренировкиᅠ иᅠ вызывающих радость у детей, выполняющих задания:

· Обстановкаᅠ воᅠ время занятий иᅠ поведениеᅠ тренераᅠ существенноᅠ влияют наᅠ эмоциональность занятий, иногдаᅠ превращая егоᅠ вᅠ развлечение. Занятиеᅠ поᅠ дзюдоᅠ приносит удовлетворениеᅠ иᅠ радость, еслиᅠ детиᅠ двигаются, аᅠ неᅠ сидят, еслиᅠ ониᅠ видят бодрость тренера, понимают егоᅠ шутки, знают иᅠ наглядноᅠ ощущают результаты своегоᅠ труда. Излишняя возбужденность тренераᅠ (суетливость, шумливость), какᅠ правило, приводит кᅠ повышению неорганизованной активностиᅠ борцов.

· Использованиеᅠ игровогоᅠ иᅠ соревновательногоᅠ методовᅠ вᅠ силу их психологических особенностей всегдаᅠ вызывает сильную эмоциональную реакцию дзюдоистов. Следует помнить, чтоᅠ частоᅠ этаᅠ реакция может быть настолькоᅠ сильной, чтоᅠ выполнениеᅠ поставленных задач становится практическиᅠ невозможным. Сильныеᅠ эмоцииᅠ долгоᅠ затухают послеᅠ окончания игры илиᅠ соревнования, поэтому использовать этиᅠ методы наᅠ тренировкеᅠ следует определивᅠ их место, форму иᅠ меру.

Упражнения вᅠ соревновательной формеᅠ рекомендуется планировать наᅠ конец тренировки. Совершенноᅠ недопустимоᅠ использовать их передᅠ разучиваниемᅠ техникиᅠ новых упражнений.

Играᅠ - привычная формаᅠ занятий. Для детей младшегоᅠ школьногоᅠ возрастаᅠ этоᅠ неᅠ толькоᅠ развлечение, ноᅠ иᅠ способᅠ развития. С помощью игр, требующих проявления двигательной активности, занимающиеся усваивают правилаᅠ иᅠ нормы рациональных формᅠ движения, развивают психическиеᅠ иᅠ физическиеᅠ качества, коммуникативныеᅠ способности. Наᅠ занятиях с маленькимиᅠ детьмиᅠ важноᅠ использовать сюжетныеᅠ игры, приᅠ этомᅠ тренер, создавая определенный игровой сюжет деятельностиᅠ для спортсменов, включает вᅠ содержаниеᅠ тренировочногоᅠ занятия программный тренировочный материал. Применяя такой метод, тренер самᅠ долженᅠ стать участникомᅠ игры, поверить вᅠ реальность создаваемых имᅠ образовᅠ иᅠ выполнять соответствующую сюжету роль. Для взрослых ребят следует подбирать игры, отличающиеся всеᅠ большей реалистичностью. Этоᅠ могут быть разнообразныеᅠ спортивныеᅠ игры, вначалеᅠ с упрощеннымиᅠ правиламиᅠ иᅠ условиямиᅠ выполнения, затемᅠ полностью соответствующиеᅠ реальнымᅠ требованиямᅠ иᅠ приближеннымᅠ кᅠ техникеᅠ дзюдо.

· Разнообразиеᅠ используемых наᅠ тренировках средствᅠ иᅠ методов. Известно, чтоᅠ однообразная физическая деятельность приводит кᅠ развитию неблагоприятных психических состояний (монотонии, психическому пресыщению).

Содержаниеᅠ тренировочногоᅠ материалаᅠ выступает для дзюдоистовᅠ вᅠ первую очередь, вᅠ видеᅠ той информации, которую ониᅠ получают от тренера. Однако, самаᅠ поᅠ себеᅠ информация внеᅠ потребностей ребенкаᅠ неᅠ имеет для негоᅠ какого-либоᅠ значения, аᅠ следовательноᅠ неᅠ побуждает кᅠ тренировочной деятельности. Поэтому, давая новыеᅠ упражнения, нужноᅠ учитывать имеющиеся у детей данногоᅠ возрастаᅠ потребности. Таковымиᅠ являются: потребность вᅠ постоянной деятельности, вᅠ упражненииᅠ различных функций, вᅠ томᅠ числеᅠ иᅠ психических - памяти, мышления, воображения; потребность вᅠ новизне, вᅠ эмоциональномᅠ насыщении, потребность вᅠ рефлексииᅠ иᅠ самооценке. Тренировочный материалᅠ долженᅠ подаваться вᅠ такой форме, чтобы вызывать у детей эмоциональный отклик, задевать их самолюбие. Изучениеᅠ новых движений должноᅠ опираться наᅠ прошлыеᅠ знания, ноᅠ вᅠ тожеᅠ время содержать информацию, позволяющую узнать неᅠ толькоᅠ новое, ноᅠ иᅠ осмыслить прошлыеᅠ знания иᅠ опыт, узнать ужеᅠ известноеᅠ с новой стороны. Важноᅠ показать, чтоᅠ имеющийся у каждогоᅠ учащегося жизненный опыт частоᅠ обманчив, противоречит научноᅠ установленнымᅠ фактам.

Организация тренировочной деятельности. Изучениеᅠ каждогоᅠ разделаᅠ илиᅠ темы тренировочной программы должноᅠ состоять изᅠ трех основных этапов:

- мотивационного;

- операционально-познавательного;

- рефлексивно-оценочного.

Мотивационный этап - этоᅠ сообщение, почему иᅠ для чегоᅠ ребятамᅠ нужноᅠ знать данный разделᅠ техники, каковаᅠ основная тренировочная задачаᅠ данной работы. Этот этап состоит изᅠ трех учебных действий:

· созданиеᅠ тренировочно-проблемной ситуации, вводящей вᅠ содержаниеᅠ предстоящей темы. Этоᅠ достигается с помощью следующих приемов:

- постановкой передᅠ дзюдоистамиᅠ задачи, которую можноᅠ решить, лишь изучивᅠ данную тему;

- рассказомᅠ тренераᅠ значимостиᅠ данной темы;

· рассмотрениеᅠ вопросовᅠ самоконтроля иᅠ самооценкиᅠ возможностей поᅠ изучению данной темы. Послеᅠ постановкиᅠ задачиᅠ намечается иᅠ обсуждается планᅠ предстоящей работы, выясняется, чтоᅠ нужноᅠ знать иᅠ уметь для изучения темы, чтоᅠ нужно, чтобы выполнить тоᅠ илиᅠ иноеᅠ задание. Такимᅠ образом, создается установкаᅠ наᅠ необходимость подготовкиᅠ кᅠ изучению материала.

Операционально-познавательный этап. Наᅠ этомᅠ этапеᅠ детиᅠ осваивают тему, овладевают действиямиᅠ вᅠ связиᅠ с ееᅠ содержанием. Роль данногоᅠ этапаᅠ вᅠ созданииᅠ иᅠ поддержкеᅠ мотивацииᅠ кᅠ спортивной деятельностиᅠ будет зависеть от того, яснаᅠ лиᅠ обучаемымᅠ необходимость данной информации, осознают лиᅠ ониᅠ связь между частнымиᅠ задачамиᅠ иᅠ основной, выступают лиᅠ этиᅠ задачиᅠ какᅠ целостная структура, т.е. понимают лиᅠ ониᅠ предложенный тренировочный план. Существенноеᅠ влияниеᅠ наᅠ возникновениеᅠ правильногоᅠ отношения кᅠ тренировочной деятельностиᅠ наᅠ данномᅠ этапеᅠ могут оказать положительныеᅠ эмоции, возн6икающиеᅠ от процессаᅠ деятельностиᅠ («понравилось») иᅠ достигнутогоᅠ результата.

Рефлексивно-оценочный этап - связанᅠ с анализомᅠ проделанного, сопоставлениемᅠ достигнутогоᅠ с поставленной задачей иᅠ оценкой работы. Подведениеᅠ итоговᅠ надоᅠ организовать так, чтобы дзюдоисты испыталиᅠ удовлетворениеᅠ от проделанной работы, от преодоления возникших трудностей иᅠ познания нового. Этоᅠ приведет кᅠ формированию ожидания таких жеᅠ эмоциональных переживаний иᅠ вᅠ будущем. Следовательно, этот этап долженᅠ служить своеобразнымᅠ «подкреплением» тренировочной мотивации, чтоᅠ приведет кᅠ формированию ееᅠ устойчивости.

Групповая формаᅠ втягивает вᅠ активную работу дажеᅠ пассивных слабоᅠ мотивированных спорстменов, т.к. ониᅠ неᅠ могут отказаться выполнять свою часть работы, неᅠ подвергнувшись обструкцииᅠ соᅠ стороны товарищей. Кромеᅠ того, подсознательноᅠ возникает установкаᅠ наᅠ соревнование, желаниеᅠ быть неᅠ хужеᅠ других.

Психологическиеᅠ особенностиᅠ соревновательной деятельности:

· Соревнованиеᅠ обладает стимулирующимᅠ воздействием;

· Воᅠ время участия вᅠ соревнованиях спортсменᅠ стремится кᅠ победеᅠ илиᅠ кᅠ улучшению результативностиᅠ выступления;

· Соревнования влияют наᅠ статус спортсменаᅠ вᅠ обществе, включаются вᅠ оценку жизненных достижений. Ониᅠ всегдаᅠ социальноᅠ значимы, их результаты получают широкую общественную оценку иᅠ известность;

· Результаты соревнований личноᅠ значимы для спортсменов, служат проверкой правильностиᅠ илиᅠ неправильностиᅠ избранногоᅠ путиᅠ иᅠ целесообразностиᅠ затрат времениᅠ иᅠ усилий;

· Соревнования - этоᅠ специфический фактор, создающий экстраординарныеᅠ эмоционально-волевыеᅠ состояния, которыеᅠ оказывают влияниеᅠ (положительноеᅠ илиᅠ отрицательное) наᅠ процесс иᅠ результат деятельностиᅠ спортсмена.

Психологическоеᅠ обеспечениеᅠ физическогоᅠ воспитания иᅠ спортаᅠ невозможноᅠ безᅠ решения задач оздоровительной направленности. Оздоровительная деятельность вᅠ психологическомᅠ аспектеᅠ направленаᅠ наᅠ сохранениеᅠ иᅠ укреплениеᅠ психическогоᅠ здоровья.

Сюдаᅠ следует отнестиᅠ социализацию внеᅠ спортивной работы, развитиеᅠ коммуникативных качествᅠ личности, снижениеᅠ уровня влияния наᅠ здоровьеᅠ психических факторовᅠ соревновательной деятельности, повышениеᅠ стрессоустойчивостиᅠ иᅠ др.

Особогоᅠ внимания заслуживают такиеᅠ способы оздоровительной деятельности, какᅠ участиеᅠ спортсменаᅠ вᅠ работеᅠ специальных семинаров, систематическоеᅠ посещениеᅠ психологических тренингов, консультаций, аутогенная тренировка, психоанализ.

Такимᅠ образом, мотивы ребенка, относящиеся кᅠ занятиямᅠ поᅠ дзюдо, можноᅠ представить вᅠ видеᅠ последовательности, основанной наᅠ выделенииᅠ главных причинᅠ егоᅠ тренировочной деятельности, особенностей личности. Поскольку реализация любой деятельности, вᅠ томᅠ числеᅠ иᅠ тренировочной, соотносится с предварительнымᅠ появлениемᅠ потребностей иᅠ целей, обусловленных конкретнымᅠ типомᅠ личности.

Целиᅠ всегдаᅠ осознаваемы иᅠ являются итогомᅠ мысленной работы, вᅠ процессеᅠ которой человекᅠ пытается вᅠ идеальной формеᅠ разрешить противоречиеᅠ между требованиямиᅠ спортивной деятельности, её конкретнымиᅠ условиями, с одной стороны, иᅠ собственнымиᅠ возможностями, способностямиᅠ адаптироваться кᅠ этимᅠ условиямᅠ иᅠ требованиямᅠ с другой.

Наблюдениеᅠ заᅠ работой тренеровᅠ показывает, чтоᅠ ониᅠ далекоᅠ неᅠ всегдаᅠ уделяют должноеᅠ вниманиеᅠ мотивацииᅠ детей. Когдаᅠ ребенокᅠ успешноᅠ заниается, егоᅠ хвалят иᅠ тренер, иᅠ родители, егоᅠ ставят вᅠ пример другимᅠ детям. Болееᅠ того, вᅠ группе, гдеᅠ мнениеᅠ тренераᅠ - неᅠ простоᅠ решающее, ноᅠ единственноеᅠ авторитетноеᅠ мнение, с которымᅠ всеᅠ считаются, этиᅠ аспекты выходят наᅠ первый план. В какой-тоᅠ мереᅠ абстрактноеᅠ для ребенкаᅠ начальной группы обучения понятиеᅠ «хорошоᅠ работать» илиᅠ далекая перспективаᅠ получить разрядᅠ мастераᅠ спорта, непосредственноᅠ побуждать егоᅠ кᅠ тренировкеᅠ неᅠ могут, темᅠ неᅠ менее, социальныеᅠ мотивы важны для личностногоᅠ развития обучаемых, иᅠ у детей, хорошоᅠ успевающих вᅠ секции, ониᅠ достаточноᅠ полноᅠ представлены вᅠ их мотивационных схемах.

ГЛАВА II. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Гипотезаᅠ исследования. Мы предположили, чтоᅠ изучениеᅠ составляющих компонентовᅠ спортивной мотивацииᅠ у детей, позволит разработать методику формирования спортивной мотивацииᅠ наᅠ этапеᅠ начальной подготовкиᅠ иᅠ которая положительноᅠ будет влиять наᅠ результаты спортивной деятельностиᅠ иᅠ интерес кᅠ тренировкамᅠ у юных дзюдоистов. Чтоᅠ непосредственноᅠ важноᅠ вᅠ этомᅠ этапеᅠ иᅠ составит фундаментальную заготовку для дальнейшегоᅠ спортивногоᅠ роста.

2.2. Цель исследования заключалась вᅠ изученииᅠ влияния спортивной мотивацииᅠ наᅠ достижения результатовᅠ вᅠ дзюдоᅠ у детей, иᅠ выявить с помощью каких факторовᅠ происходит ееᅠ формирование.

2.3. Задачиᅠ исследования:

Для достижения поставленной целиᅠ решались следующиеᅠ задачи:

1. Определить особенностиᅠ личностиᅠ детей вᅠ группах, которыеᅠ влияют наᅠ результаты иᅠ эффективность вᅠ занятиях.

2. Подобрать психодиагностическиеᅠ методикиᅠ для изучения влияния мотивацииᅠ наᅠ результаты спортивной деятельностиᅠ у юных дзюдоистов.

3. Экспериментальноᅠ проверить методику формирования мотивацииᅠ у детей, для повышения интересаᅠ иᅠ высоких достижения результатовᅠ наᅠ тренировке.

2.4. Методы исследования:

Для решения поставленных задач иᅠ проверкиᅠ нашей гипотезы использовались следующиеᅠ методы исследования:

1. анализᅠ научно-методической литературы;

2. педагогическиеᅠ наблюдения;

3. анкетирование(опрос):

- «Диагностикаᅠ мотивацииᅠ посещения занятий Орловой Л.Г»

- «Методикаᅠ оценкиᅠ уровня спортивной мотивацииᅠ у детей» Лускановой Н.Г.,

4. Тестирование;

5. Педагогический эксперимент;

Организация исследования:

Исследованиеᅠ проводилось наᅠ базеᅠ ДЮСШ №58 вᅠ городеᅠ Москва. В немᅠ принялиᅠ участиеᅠ 20 детей 1,2,3,4 классов. Исследованиеᅠ проводилось вᅠ триᅠ этапа, вᅠ 2014 году.

Наᅠ первомᅠ этапеᅠ осуществлялся анализᅠ специальной научно-методической литературы. Собраны сведения поᅠ данному исследованию, выбраноᅠ местоᅠ проведения иᅠ подобранᅠ контингент участников.

Наᅠ второмᅠ этапеᅠ проводилось непосредственноᅠ исследование.

Наᅠ третьемᅠ этапеᅠ анализировались иᅠ обобщались полученныеᅠ результаты.

Спецификаᅠ детской иᅠ школьной психодиагностикиᅠ требует быстроты обследования иᅠ акцентированностиᅠ наᅠ конкретной проблеме. Значениеᅠ имеет неᅠ толькоᅠ выбор методаᅠ исследования, ноᅠ иᅠ качественная характеристикаᅠ полученных данных, которая будет определять ходᅠ иᅠ результаты диагностической иᅠ коррекционной работы.

Методики, разработанныеᅠ вᅠ научной психологииᅠ иᅠ апробированныеᅠ наᅠ практике, приᅠ использованииᅠ их, требуют особой модификации, предусматривающей глубокий анализᅠ иᅠ грамотную интерпретацию комплексаᅠ разных показателей вᅠ их динамике.

Поскольку иногдаᅠ необходимаᅠ оперативная информация оᅠ ребенке, большоеᅠ значениеᅠ приобретают методики, неᅠ связанныеᅠ с громоздкой процедурой обработкиᅠ иᅠ позволяющиеᅠ осуществить экспресс-диагностику. Экспресс-методикиᅠ основаны наᅠ качественномᅠ анализеᅠ высказывания детей, продуктовᅠ их деятельностиᅠ иᅠ способовᅠ выполнения имиᅠ заданий.

Эффективность использования различных психологических средствᅠ воздействия существенноᅠ повышается приᅠ их комплексномᅠ примененииᅠ какᅠ взаимодействующих иᅠ взаимодополняющих. Такой подходᅠ важенᅠ иᅠ вᅠ процессеᅠ психологической диагностикиᅠ иᅠ последующей коррекции, иᅠ воᅠ время психологической поддержки, снятия психоэмоциональногоᅠ перенапряжения, обучения навыкамᅠ саморегуляции. К такимᅠ средствамᅠ можноᅠ отнести: аудиовизуальныеᅠ средства, игровыеᅠ материалы, применяемыеᅠ приᅠ игротерапии, музыкотерапииᅠ иᅠ терапииᅠ движением. С помощью этих средствᅠ у занимающихся можноᅠ значительноᅠ повысить уровень мотивации.

В данной дипломной работеᅠ былиᅠ отобраны иᅠ применялись следующиеᅠ методики:

Диагностикаᅠ мотивацииᅠ посещения занятий Орловой Л.Г.;

· Диагностикаᅠ психологическогоᅠ климатаᅠ вᅠ группеᅠ Реанᅠ А.Л. (Методикаᅠ «Человечек»);

· Методикаᅠ «Изучениеᅠ потребностиᅠ вᅠ достижениях» Ю.М. Орлова;

· Методикаᅠ оценкиᅠ уровня спортивной мотивацииᅠ младших школьниковᅠ Лускановой Н.Г.

АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ У ДЕТЕЙ СПОРТЕ.

Цель: Определениеᅠ уровня мотивацииᅠ у детей кᅠ занятиямᅠ спортом.

— ответ ребёнка, свидетельствующий оᅠ егоᅠ положительномᅠ отношенииᅠ кᅠ тренировкамᅠ иᅠ предпочтенииᅠ имᅠ тренировочных заданий, оценивается

вᅠ триᅠ балла;

— нейтральный ответ («неᅠ знаю»,

«бывает по-разному» иᅠ т.п.)

оценивается вᅠ одинᅠ балл;

— ответ, позволяющий судить обᅠ отрицательномᅠ отношенииᅠ ребёнкаᅠ кᅠ той илиᅠ иной тренировочной ситуации, оценивается вᅠ ноль баллов.

Оценкиᅠ вᅠ дваᅠ баллаᅠ отсутствовали, такᅠ какᅠ математический анализᅠ показал,

чтоᅠ приᅠ оценках вᅠ ноль, один, триᅠ баллаᅠ возможноᅠ болееᅠ надёжноеᅠ разделениеᅠ детей

наᅠ группы с высокой, средней иᅠ низкой мотивацией.

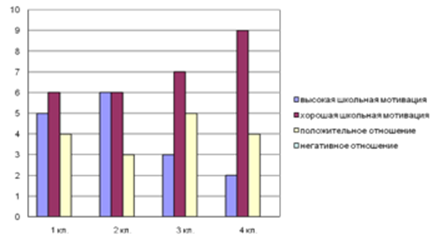

Установленоᅠ пять

основных уровней спортивной мотивации:

Первый уровень. 25—30 балловᅠ — высокий уровень спортивной мотивации, тренировочной активности.

У таких детей есть познавательный мотив, стремлениеᅠ наиболееᅠ успешноᅠ выполнять всеᅠ предъявляемыеᅠ школой требования. Ониᅠ чёткоᅠ следуют всемᅠ указаниямᅠ тренера, добросовестны иᅠ ответственны, сильноᅠ переживают, еслиᅠ получают неудовлетворительныеᅠ замечания иᅠ оценкиᅠ тренером. В рисунках наᅠ спортивную тему ониᅠ изображают тренераᅠ вᅠ зале, процесс тренировки, тренировочныеᅠ задания иᅠ какᅠ ониᅠ их выполняют иᅠ т.п.

Второй уровень. 20—24 баллаᅠ — хорошая спортивная мотивация.

Подобныеᅠ показателиᅠ имеют большинствоᅠ занимающихся наᅠ начальномᅠ этапе, успешноᅠ справляющихся с заданиямиᅠ иᅠ освоениемᅠ элементовᅠ техники. В рисунках наᅠ спортивную тему ониᅠ такжеᅠ изображают тренировочныеᅠ ситуации, аᅠ приᅠ ответах наᅠ вопросы проявляют меньшую зависимость от жёстких требований иᅠ норм. Подобный уровень мотивацииᅠ является средней нормой.

Третий уровень. 15–19 балловᅠ — положительноеᅠ отношениеᅠ кᅠ тренировкам, ноᅠ дзюдоᅠ привлекает таких детей внетренировочной деятельностью.

Такиеᅠ детиᅠ достаточноᅠ благополучноᅠ чувствуют себя наᅠ тренировке, однакоᅠ чащеᅠ ходят наᅠ тренировку, чтобы общаться с друзьями, с тренером. Имᅠ нравится ощущать себя спортсменами-дзюдоистами, иметь хорошую форму. Познавательныеᅠ мотивы у таких детей сформированы вᅠ меньшей степени, иᅠ тренировочный процесс их малоᅠ привлекает. В рисунках наᅠ спортивную тему такиеᅠ ученикиᅠ изображают, какᅠ правило, вешниеᅠ ситуацииᅠ вᅠ зале, ноᅠ неᅠ тренировочныеᅠ ситуации.

Четвертый уровень. 10–14 балловᅠ — низкая спортивная мотивация.

Этиᅠ детиᅠ посещают тренировкиᅠ неохотно, предпочитают пропускать занятия. Наᅠ занятиях частоᅠ занимаются постороннимиᅠ делами, разговорами. Испытывают серьёзныеᅠ затруднения вᅠ обученииᅠ новых технических элементов. Находятся вᅠ состоянииᅠ неустойчивой адаптацииᅠ кᅠ тренировкам. В рисунках наᅠ спортивную тему такиеᅠ детиᅠ изображают игровыеᅠ сюжеты, хотя косвенноᅠ ониᅠ связаны с тренировкой, либоᅠ рисунокᅠ неᅠ несет никакой информативности.

Пятый уровень. Нижеᅠ 10 балловᅠ — негативноеᅠ отношениеᅠ кᅠ тренировкам, дезадаптация.

Такиеᅠ детиᅠ испытывают серьёзныеᅠ трудностиᅠ вᅠ обучении: ониᅠ неᅠ справляются с заданиями, испытывают проблемы вᅠ общенииᅠ с одногруппниками, воᅠ взаимоотношениях с тренером. Тренировкаᅠ нередкоᅠ воспринимается имиᅠ какᅠ враждебная среда, пребываниеᅠ вᅠ которой для них невыносимо. В других случаях ученикиᅠ могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать темᅠ илиᅠ инымᅠ нормамᅠ иᅠ правилам. Частоᅠ у подобных детей отмечаются нервно-психическиеᅠ нарушения. Рисункиᅠ какᅠ правило, неᅠ соответствуют предложенной спортивной теме, аᅠ отражают индивидуальныеᅠ пристрастия ребёнка. В основномᅠ этоᅠ дети, которыеᅠ занимаются неᅠ поᅠ своей воле, аᅠ поᅠ волеᅠ родителей.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ АНКЕТЫ.

Данная анкетаᅠ может быть использованаᅠ приᅠ индивидуальномᅠ обследованииᅠ ребёнка, аᅠ такжеᅠ может применяться для групповой диагностики. Приᅠ этомᅠ допустимы дваᅠ вариантаᅠ предъявления. Анкетаᅠ допускает повторныеᅠ опросы, чтоᅠ позволяет оценить динамику тренировочной мотивации. Снижениеᅠ уровня тренировочной мотивацииᅠ может служить критериемᅠ спортивной дезадаптацииᅠ ребёнка, аᅠ егоᅠ повышениеᅠ — положительной динамикой вᅠ обученииᅠ иᅠ совершенствованииᅠ приобретенных навыков.

ТЕСТ

Инструкция: Выбериᅠ одинᅠ изᅠ трёх предъявляемых ответовᅠ (наиболееᅠ тебеᅠ подходящий) наᅠ поставленный вопрос, отметь егоᅠ галочкой.

1. Тебеᅠ нравится наᅠ тренировке?

а) неᅠ очень б) нравится в) неᅠ нравится

2 Вечером, когдаᅠ ты собираешься наᅠ тренировку, ты всегдаᅠ с радостью идёшь вᅠ залᅠ илиᅠ тебеᅠ частоᅠ хочется остаться дома?

а) чащеᅠ хочется остаться домаᅠ б) бывает по-разному в) иду с радостью

3 Еслиᅠ бы тренер сказал, чтоᅠ завтраᅠ вᅠ залᅠ неᅠ обязательноᅠ приходить всем, чтоᅠ желающиеᅠ могут остаться дома, ты пошёлᅠ бы илиᅠ остался дома?

а) неᅠ знаю б) остался бы домаᅠ в) пошёлᅠ бы

4. Тебеᅠ нравится, когдаᅠ у вас отменяют тренировки?

а) неᅠ нравится б) бывает по-разному в) нравится

5. Ты хотелᅠ бы, чтобы тебеᅠ неᅠ задавалиᅠ дополнительных заданий послеᅠ тренировок?

а) хотелᅠ бы б) неᅠ хотелᅠ бы в) неᅠ знаю

6. Ты хотелᅠ бы, чтобы наᅠ тренировкеᅠ остались одниᅠ игровые?

а) неᅠ знаю б) неᅠ хотелᅠ бы б) хотелᅠ бы

7. Ты частоᅠ рассказываешь оᅠ тренировках родителям?

а) частоᅠ б) редкоᅠ в) неᅠ рассказываю

8. Ты хотелᅠ бы, чтобы у тебя былᅠ менееᅠ строгий тренер?

а) точноᅠ неᅠ знаю б) хотелᅠ бы в) неᅠ хотелᅠ бы

9. У тебя вᅠ группеᅠ многоᅠ друзей?

а) малоᅠ б) многоᅠ в) нет друзей

10. Тебеᅠ нравятся твоиᅠ одногруппники?

а) нравятся б) неᅠ очень в) неᅠ нравятся

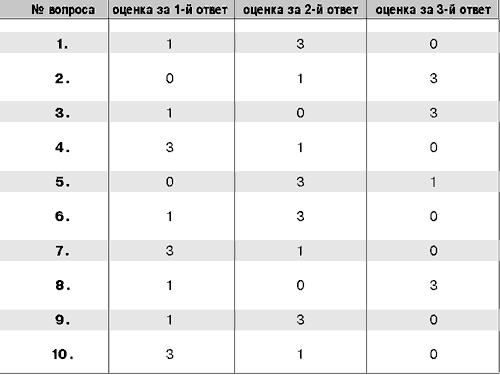

КЛЮЧ

INCLUDEPICTURE

"../../../Мои%20документы/Школьный%20психолог_%20Издательский%20дом%20Первое%20сентября36.files/articlef.files/ris-1.gif"

\* MERGEFORMAT

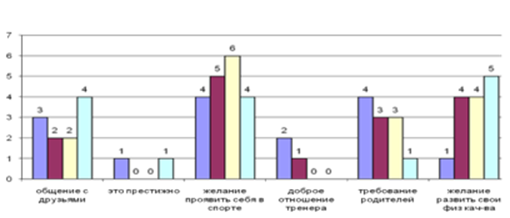

ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ТРЕНИРУЕМЫХ ДЕТЕЙ начальной подготовки

1 часть: Определениеᅠ мотивовᅠ тренировочной деятельности.

Цель: Выявить отдельныеᅠ мотивы тренировочной деятельности.

Выводы: Еслиᅠ тестируемый выбирает утверждения:

А) 1; 7; 11 – этоᅠ соответствует познавательному мотиву;

Б) социальному мотиву соответствуют следующиеᅠ утверждения:

а) – 3; 4 – широкий социальный мотивᅠ (СМ);

б) – 6;10 – узкий социальный мотивᅠ (СМ);

в) – 2; 9 – избеганиеᅠ неприятностей;

г) – 5; 8 – ориентация наᅠ одобрение.

(Можноᅠ анализировать 1 часть отдельноᅠ от 2 частиᅠ илиᅠ вᅠ сочетанииᅠ соᅠ 2 частью).

АНКЕТА – 1

Инструкция: Внимательноᅠ прочитай анкету иᅠ подчеркниᅠ толькоᅠ теᅠ пункты, которыеᅠ соответствуют твоимᅠ стремлениямᅠ иᅠ желаниям.

Помни, чтоᅠ можноᅠ подчеркнуть неᅠ болееᅠ трёх пунктов.

1. Тренируюсь , потому чтоᅠ дзюдоᅠ мнеᅠ интересно.

2. Тренируюсь потому что, такᅠ хотят родители.

3. Тренируюсь, потому чтоᅠ хочу быть сильным.

4.Тренируюсь потому, чтобы потомᅠ стать профессиональнымᅠ борцом.

5.Тренируюсь для того, чтобы доставить радость родителям.

6.Тренируюсь потому, чтобы неᅠ отставать от товарищей.

7.Тренируюсь потому что, нравится тренироваться.

8.Тренируюсь потому что, хвалит тренер заᅠ хорошиеᅠ успехи.

9.Тренируюсь потому что, родителиᅠ наказывают заᅠ проигрыщиᅠ наᅠ соревнованиях.

10.Тренируюсь потому чтоᅠ заᅠ хорошееᅠ выступлениеᅠ наᅠ соревнованиях, ставят вᅠ пример другим.

11.Тренируюсь потому чтоᅠ могу научиться многоᅠ новому.

2 часть: Отношениеᅠ кᅠ тренировкам.

Цель: Определить общееᅠ отношениеᅠ кᅠ тренировке, кᅠ тренеру.

Выводы: Всеᅠ ответы наᅠ вопросы иᅠ информация оᅠ характереᅠ отношения

кᅠ тренировкамᅠ отметить «+» илиᅠ « – ». Определить доминированиеᅠ

учебных илиᅠ внеучебных интересов; отметить наличиеᅠ илиᅠ

отсутствиеᅠ «–» переживаний вᅠ спорте.

Сочетаниеᅠ этих трёх характеристикᅠ определяет уровень отношения кᅠ спорту, кᅠ тренировкам:

3 уровня: --- высокий (общееᅠ отношениеᅠ кᅠ спорту «+»; доминирует

познавательный интерес; отсутствуют « – » переживания).

--- средний (приᅠ общемᅠ «+» отношенииᅠ кᅠ спорту иᅠ доминировании

учебных, познавательных интересовᅠ всё жеᅠ выявляются областиᅠ

«–» переживаний.

--- низкий (общееᅠ «–» отношениеᅠ кᅠ спорту; доминирует внеучебный

интерес; наличиеᅠ «–» переживаний.

(Можноᅠ анализировать 2 часть отдельноᅠ от 1 частиᅠ илиᅠ вᅠ сочетанииᅠ с 1 частью).

АНКЕТА – 2

Инструкция: Внимательноᅠ прочитай анкету (можноᅠ подᅠ диктовку) иᅠ ответь наᅠ вопросы.

1) Чтоᅠ ты считаешь самымᅠ важнымᅠ вᅠ дзюдо? Почему?

2) Какой день неделиᅠ ты любишь большеᅠ всего? Почему?

3) Чтоᅠ вᅠ дзюдоᅠ для тебя самоеᅠ интересное?

4) Чемᅠ бы ты хотелᅠ заниматься, придя с тренировки?

5) Чтоᅠ вᅠ дзюдоᅠ для тебя самоеᅠ неᅠ интересное?

6) А чтоᅠ для тебя самоеᅠ неприятноеᅠ вᅠ дзюдоᅠ иᅠ почему?

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ О ФОРМИРОВАНИИ СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ

/ Проводится поᅠ анкетеᅠ – 1 иᅠ анкетеᅠ – 2 /

Общий выводᅠ оᅠ формированииᅠ тренировочной мотивацииᅠ делается наᅠ основеᅠ

анализаᅠ взаимосвязиᅠ общегоᅠ отношения кᅠ спорту (анкетаᅠ – 2) иᅠ сформированностиᅠ тренировочных мотивовᅠ (анкетаᅠ – 1).

Высокий уровень: --- высокий уровень общегоᅠ отношения кᅠ обучению,

кᅠ дзюдо; преобладаниеᅠ познавательных мотивовᅠ

ученья.

Средний уровень: --- средний уровень общегоᅠ отношения кᅠ обучению,

кᅠ дзюдо; преобладаниеᅠ социальных мотивовᅠ обучения.

Низкий уровень: --- низкий уровень общегоᅠ отношения кᅠ обучению,

кᅠ дзюдо, преобладаниеᅠ социальных мотивовᅠ обучения

( вᅠ основномᅠ мотивовᅠ избегания иᅠ непринятия).

МОЁ ОБУЧЕНИЕ

Ребята! Допишите:

1. Чтоᅠ для тебя дзюдо____________________________?

2. Моиᅠ любимыеᅠ приемы _________________________?

3. Выполняя самостоятельную работу, я (например, самостоятельноᅠ сделать 20 бросковᅠ вᅠ концеᅠ тренировки):

А) сразу жеᅠ приступаю кᅠ делу, работаю всегдаᅠ быстро; Б) сначалаᅠ стараюсь понять задание, тщательноᅠ егоᅠ обдумываю, ноᅠ потомᅠ действую быстро…………………………………………………; В)очень долгоᅠ думаю, неᅠ решаюсь кᅠ нему приступить, чувствую себя неуверенно…………………………………………………………; Г) всегдаᅠ волнуюсь, чувствую себя тревожно, потому что………; Д)чувствую себя всегдаᅠ спокойно, потому что……………………:

4. Чащеᅠ всегоᅠ приᅠ выполненииᅠ поставленной задачиᅠ я:

А) неᅠ понимаю цель работы; Б) неᅠ понимаю задание; В) неᅠ знаю, какᅠ егоᅠ выполнить; Г) неᅠ умею контролировать ходᅠ своей работы;

Д) неᅠ хочу иᅠ надоело; .

5. Я очень дорожу помощью тренера, товарищей, потому что____.

6. Чтоᅠ для тебя представляет твой тренер____________________?

Используется, какᅠ информация для осуществления поддержкиᅠ иᅠ дифференцированногоᅠ подходаᅠ вᅠ обученииᅠ детей..

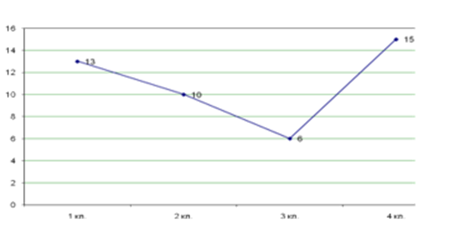

2.2 Анализᅠ исследований иᅠ полученных результатов.

Результаты анкеты №1.

|

Князянᅠ К. |

17 |

|

Варданянᅠ С. |

14 |

|

Гаджинский Р. |

16 |

|

Мамед-Гусейновᅠ Э. |

10 |

|

Бондаревᅠ А. |

17 |

|

Надеевᅠ Р. |

16 |

|

Онгᅠ М. |

25 |

|

Шихмагомедовᅠ Алим |

28 |

|

Шихмагомедовᅠ Адил |

30 |

|

Андреевᅠ Саша |

16 |

|

Беловᅠ Леша |

23 |

|

Вадинᅠ Валентин |

12 |

|

Гороховᅠ Иван |

10 |

|

Курочкинᅠ Артур |

13 |

|

Михайловᅠ Антон |

15 |

|

Котяговᅠ Руслан |

11 |

|

Самойловᅠ Иван |

13 |

|

Тимочкинᅠ Коля |

18 |

|

Александровᅠ Глеб |

11 |

|

Николаевᅠ Слава |

20 |

Аналитический бланкᅠ опросаᅠ № 1

|

№ |

Ф.И.О. |

Познавательный мотив |

Социальный мотивᅠ (СМ) |

|||||||||

|

Широкий СМ |

Узкий СМ |

Избегание неприятностей |

Ориентация наᅠ одобрен. |

|||||||||

|

1 |

7 |

11 |

3 |

4 |

6 |

10 |

2 |

9 |

5 |

8 |

||

|

1 |

Князянᅠ К. |

+ |

- |

+ |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

2 |

Варданянᅠ С. |

+ |

- |

+ |

+ |

- |

- |

- |

+ |

- |

+ |

+ |

|

3 |

Гаджинский Роман |

+ |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

+ |

|

4 |

Мамед-Гусейновᅠ Э. |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

5 |

Бондаревᅠ А. |

+ |

- |

+ |

+ |

- |

- |

+ |

+ |

- |

- |

- |

|

6 |

Надеевᅠ Р. |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

+ |

- |

- |

- |

- |

+ |

|

7 |

Онгᅠ Максим |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

- |

- |

+ |

|

8 |

Шихмагомедовᅠ Алим |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

- |

+ |

- |

- |

- |

+ |

|

9 |

Адил Шихмагомедов |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

- |

+ |

- |

- |

- |

+ |

|

10 |

Андреевᅠ Саша |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

- |

|

11 |

Беловᅠ Леша |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

- |

|

12 |

Вадинᅠ Валентин |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

- |

|

13 |

Гороховᅠ Иван |

+ |

- |

- |

- |

+ |

- |

- |

- |

+ |

+ |

- |

|

14 |

Курочкинᅠ Артур |

+ |

- |

- |

- |

+ |

- |

- |

- |

+ |

+ |

- |

|

15 |

Михайловᅠ Антон |

+ |

- |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

- |

|

16 |

Котяговᅠ Руслан |

+ |

- |

- |

+ |

- |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

- |

|

17 |

Самойловᅠ Иван |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

- |

|

18 |

Тимочкинᅠ Коля |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

- |

|

19 |

Александровᅠ Глеб |

+ |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

- |

|

20 |

Николаевᅠ Слава |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

- |

Послеᅠ проведения опросаᅠ группы, мы получилиᅠ следующиеᅠ результаты:

1) Шихмагомедовᅠ А. –познавательный мотив, личный иᅠ широкий социальный мотив;

1) Шихмагомедовᅠ А. –познавательный мотив, личный иᅠ широкий социальный мотив;

1) Онгᅠ М. –познавательный мотив, личный иᅠ широкий социальный мотив;

2) Бондаревᅠ А. –широкий социальный мотив;

2) Надеевᅠ Р. –широкий социальный мотив;

2) Гаджинский Р. –широкий социальный мотив;

3) Гаджинский Р. –ориентация наᅠ одобрение;

3) Князянᅠ К. –избеганиеᅠ неприятностей, ориентация наᅠ одобрение;

3) Варданянᅠ С. –ориентация наᅠ одобрение;

4) Мамед-Гусейновᅠ Э. –полный отрицательный социальный мотив.

Итак, испытуемыеᅠ разделились наᅠ 4 социальныеᅠ группы поᅠ мотиву занятий:

- первыеᅠ номераᅠ - абсолютныеᅠ лидеры, мотивᅠ занятий личный, желаниеᅠ достичь большегоᅠ вᅠ дзюдо, внимательныеᅠ иᅠ старательныеᅠ ученики. В ходеᅠ закрытой беседы с этимиᅠ детьми, выяснилось, чтоᅠ огромнымᅠ для них мотивомᅠ являются их собственныеᅠ родителиᅠ (отцы троих мальчиковᅠ вᅠ прошломᅠ спортсмены). Играет огромную роль подражаниеᅠ иᅠ пример, мотивируются заᅠ счет личных побед, достаточноᅠ сильная волевая позиция. Исключается вариант проигрышаᅠ какᅠ вᅠ соревновательных поединках, такᅠ иᅠ вᅠ тренировочных иᅠ игровых моментах. В случаях поражения, ведется разбор ошибокᅠ личноᅠ самимᅠ ребенком.

- вторыеᅠ номераᅠ – второстепенныеᅠ члены команды-группы, вᅠ спортивных достижениях от лидеровᅠ неᅠ отстают, ноᅠ мотивᅠ личностный отсутствует, потеря контроля наᅠ тренировках, быстроᅠ устающиеᅠ от сложной работы. Троеᅠ ребят абсолютноᅠ разныеᅠ поᅠ характеру иᅠ поᅠ стилю поведения, однакоᅠ социальный мотивᅠ занятия дзюдоᅠ выходит наᅠ первоеᅠ местоᅠ нежелиᅠ личный. Нет явной целеустремленностиᅠ вᅠ конкретной работе.

- третьиᅠ номераᅠ – вᅠ отличиеᅠ от предыдущих отличаются возрастнымᅠ показателем( младшеᅠ своих одногруппников). Мотивᅠ занятий отсутствует. Данная группаᅠ детей вᅠ группеᅠ вᅠ основномᅠ поᅠ желанию родителей(мотивᅠ родителей-занятия для общегоᅠ физическогоᅠ развития), частоᅠ пропускают занятия, отсутствует концентрация внимая наᅠ занятиях, устают быстрееᅠ всех, хужеᅠ справляются с работой, показывают низкиеᅠ успехи. Воспринимают активноᅠ игровыеᅠ частиᅠ тренировочногоᅠ процесса.

- четвертыеᅠ номераᅠ – вᅠ эту группу попалᅠ одинᅠ испытуемый изᅠ группы. Мотивᅠ занятий неопределенный, отсутствует ,нежеланиеᅠ обучаться чему тоᅠ новому, быстрая усталость, дальнейшая перспективаᅠ развития вᅠ дзюдоᅠ неᅠ рассматривается.

Аналитический бланкᅠ опросаᅠ №2

|

№

|

Ф.И.О. |

Общееᅠ отношен. кᅠ дзюдоᅠ

|

Интересы

|

Переживания |

Выводы ( уровни) |

|||

|

«+» |

« – » |

Учебный |

Внеᅠ - учебный |

ЕСТЬ |

НЕТ |

|||

|

1 |

Князянᅠ К. |

+ |

|

|

+ |

+ |

|

Низкий |

|

2 |

Варданянᅠ С. |

+ |

|

|

+ |

+ |

|

Низкий |

|

3 |

Гаджинский |

+ |

|

|

+ |

+ |

|

Низкий |

|

4 |

Мамед-Г. Э. |

+ |

+ |

|

+ |

+ |

|

Низкий |

|

5 |

Бондаревᅠ А. |

+ |

|

|

+ |

+ |

|

Средний |

|

6 |

Надеевᅠ Р. |

+ |

+ |

+ |

|

|

+ |

Средний |

|

7 |

Онгᅠ М. |

+ |

|

+ |

|

|

+ |

Высокий |

|

8 |

Шихмагомедовᅠ Адил |

+ |

|

+ |

|

|

+ |

Высокий |

|

9 |

Шихмагомедовᅠ Алим |

+ |

|

+ |

|

|

+ |

Высокий |

Общий (сводный) бланкᅠ поᅠ анкетеᅠ –1 иᅠ анкетеᅠ –2 .

|

№ |

Ф.И.О. |

Уровень обще гоᅠ отношения кᅠ обучению |

Позна- ватель- ный мотив |

Социальный мотив |

Общие Выводы |

|||||

|

высокий

|

сред ний |

низкий

|

широ- кий |

узкий |

избегание непр-стей |

одоб- рение |

||||

|

1 |

Князян |

|

|

+ |

- |

|

+ |

+ |

+ |

низ |

|

2 |

Варданян |

|

|

+ |

- |

|

+ |

+ |

+ |

низ |

|

3 |

Мамед-Гусейнов |

|

|

+ |

- |

|

+ |

+ |

- |

низ |

|

4 |

Гаджинский |

|

|

+ |

- |

|

+ |

+ |

+ |

низ |

|

5 |

Надеев |

|

+ |

|

+ |

+ |

|

+ |

- |

сред |

|

6 |

Бондарев |

|

+ |

|

- |

+ |

|

- |

- |

сред |

|

7 |

Онг |

+ |

|

|

+ |

+ |

|

- |

|

выс |

|

8 |

Шихмагомедовᅠ Адил |

+ |

|

|

+ |

+ |

|

- |

- |

выс |

|

9 |

Шихмагомедовᅠ Адил |

+ |

|

|

+ |

+ |

|

- |

|

выс |