«ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ»

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………. 3

ГЛАВА 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗРАСТНОГО ФИЗИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ …………………………………………………. 6

1.1. Особенности физического развития и телосложения

у подростков, занимающихся спортом ……………………………………… 6

1.2. Физические качества в структуре спортивной тренировки …………… 8

1.3. Быстрота и скоростно-силовые качества ……………………………….. 10

1.4. Сила ……………………………………………………………………….. 12

1.5. Выносливость …………………………………………………………….. 15

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ …………………………………………………………… 20

2.1. Задачи исследования …………………………………………………….. 20

2.2. Методы исследования …………………………………………………… 20

2.3. Организация исследования ……………………………………………… 23

ГЛАВА 3. ПОКАЗАТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ЮНЫХ

ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ……………………………………………………….. 24

ВЫВОДЫ …………………………………………………………………….. 33

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВЕЛОЭРГОМЕТРЕ ………………………………. 35

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ …………………………………………………… 37

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Высокий уровень результатов в современном спорте предъявляет особые требования ко всем аспектам подготовки спортсменов. Возможности улучшения высших мировых достижений в спорте за счет непрерывного возрастания объемов и интенсивности тренировочных нагрузок не безграничны. Поэтому ученые и тренеры настойчиво ищут пути раскрытия и рационального использования физических возможностей человека. В связи с этим различные аспекты подготовки юных спортсменов всегда представляли особый интерес, как для практики, так и для теории юношеского спорта.

Одной из важных задач науки о спорте является обоснование путей и средств эффективного формирования резерва для сборных команд страны. Проблема выявления критериев по оценке индивидуальных способностей детей и подростков для успешного технико-тактического совершенствования в велоспорте является одной из актуальных. Решение данной проблемы позволит сократить сроки подготовки спортсменов высокого класса, обеспечив им тем самым более продолжительный период выступлений на международной арене.

Велосипедный спорт является прекрасным средством развития важнейших двигательных качеств человека. Виды велосипедных соревнований очень разнообразны: гонки на спринтерские, средние и длинные дистанции, индивидуальные, групповые и командные гонки на шоссе и треке, многодневные гонки, гонки с лидерами и др. Велосипедный спорт завоевал популярность во всем мире и в нашей стране.

В результате плодотворного труда тренеров и ученых российские велосипедисты неоднократно добивались больших успехов на международной спортивной арене. Дальнейшее совершенствование мастерства российских гонщиков требует решения ряда научных и методических задач, в частности, повышения эффективности подготовки резервов сборных команд, осуществляемой в системе СДЮШОР. Одним из путей повышения этой эффективности является разработка методики оценки специальной физической подготовленности для контроля ее уровня и своевременных коррекций на всех этапах многолетней тренировки.

Объектом исследования служил процесс контроля тренированности и оценка уровня специальной физической подготовленности велосипедистов.

Предметом исследования являлась информативность комплекса эргометрических тестов для оценки различных компонентов специальной подготовленности велосипедистов.

Гипотеза исследований. Гипотеза исследований основывается на предположении, что для оценки различных компонентов специальной подготовленности велосипедистов в процессе этапного контроля целесообразно использование эргометрических тестов, поскольку они позволяют соблюсти стандартность процедуры и условий тестирования, а следовательно, обеспечить сравнимость результатов тестирования, которую сложно достичь в естественных условиях тренировки.

Цель научной работы заключается в подборе и экспериментальной проверке критериев оценки одной из важнейших составляющих тренированности, в частности, специальной физической подготовленности у велосипедистов разного возраста.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

1) получила развитие методология научных исследований в области оценки уровня тренированности велосипедистов, предусматривающая исследование возрастной и квалификационной динамики показателей специальной физической подготовленности;

2) получены объективные данные о возможности использования эргометрических тестов, а также их комплексной оценки уровня подготовленности занимающихся;

3) научно обоснованы практические рекомендации по проведению тестирования на велоэргометре для контроля за специальной физической подготовленностью велосипедистов на различных этапах многолетней спортивной подготовки.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты дополнят научно обоснованные положения по теории и методике велосипедного спорта и могут служить основой для разработки тренировочных программ и планов подготовки спортсменов при многолетнем планировании.

ГЛАВА 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗРАСТНОГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ

1.1 Особенности физического развития и телосложения у подростков,

занимающихся спортом

В литературе, посвященной изучению влияния спортивных упражнений на морфологические особенности спортсменов, было отмечено, что различные виды спорта оказывают специфическое влияние на организм занимающихся, выражающееся в преимущественном совершенствовании определенных морфологических структур [32, 35, 44, 55, 60].

На основе тщательного изучения особенностей телосложения у представителей различных видов спорта были выделены «спортивные типы» для представителей 15 спортивных дисциплин, которые следует понимать как фенотипические образы телосложения, характерные для спортсменов, занимающихся данным видом спорта. Для всех работ, проведенных в этом направлении, характерен один общий вывод, что представители различных специализаций имеют специфические особенности телосложения [68, 69].

Под воздействием систематической тренировки происходят морфологические изменения во всех системах организма, но степень этих изменений пропорциональна напряжению, которому они подвержены. Идеальные спортивные типы это люди, которые благодаря внутренним и внешним условиям лучше всего приспособились к данному виду спорта, и которые систематическим спортивным отбором «высветились» на соревнованиях. Ведь в процессе многолетних занятий спортом происходит естественный отсев малопригодных, с точки зрения здоровья, двигательных качеств и функциональных свойств [67, 70].

В то же время многолетняя тренировка моделирует наиболее пластичные черты телосложения в зависимости от требований вида спорта. В результате этих процессов комплектуются однородные группы спорта. Причем наибольшее сходство телосложения наблюдается у представителей тех видов спорта, в которых особенности строения тела имеют непосредственное влияние на результат. Ведь когда особенности телосложения спортсмена соответствуют требованиям данного вида спорта, потенциальные возможности его будут выше, чем у того, кто должен компенсировать недостатки в строении тела за счет двигательных качеств [17, 19, 66].

Однако, в литературе существует также мнение о том, что наблюдающаяся тенденция улучшения физического развития представителей различных видов спорта является свидетельством сглаживания различий между спортивными типами. Тем более, что иногда на международных соревнованиях победы одерживают спортсмены, морфологические черты которых не соответствуют идеалу.

Особенностью подросткового возраста (13-16 лет) является то, что в этот период у детей происходят существенные изменения многих функций и структур организма, связанные с периодом полового созревания и пубертатным скачком роста. Активный рост тела и мышечной массы на разных этапах этого периода в значительной мере отражается на конституционных особенностях подростка [18, 22, 66]. Одновременно с этим происходят существенные изменения в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, приводящие к повышению функциональных возможностей подростков. Именно в этот период наблюдаются наибольшие индивидуальные различия между детьми в показателях физического развития и физической подготовленности, обусловленные различной скоростью полового созревания [31, 35, 63].

Известно, что дети, систематически занимающиеся физическими упражнениями, отличаются от своих сверстников лучшими показателями физического развития. Установлено, что влияние возраста, веса и роста на 75% определяют спортивный результат [5, 16]. Однако нет достаточно точного ответа о том, является ли это в большей степени результатом влияния занятий спортом или же следствием отбора. Скорее всего, здесь мы имеем дело и с той и с другой причиной, вопрос только в том, какая причина влияет больше. Тем не менее, установлено, что в процессе занятий физическими упражнениями происходит отсев именно детей с худшими показателями физического развития [39, 41, 42].

Таким образом, целый ряд исследований позволяет утверждать, что спортсменами становятся лица, наиболее физически одаренные, с лучшим физическим развитием. Именно на этом основаны требования при приеме детей в ДЮСШ выполнения определенных нормативов для оценки физического развития [5, 21, 33, 41, 49, 51, 56, 60]. Причем, нормативы должны быть установлены между средними и максимальными значениями, характерными для данной возрастной группы.

1.2 Физические качества в структуре спортивной тренировки

Оценка уровня развития физических качеств человека представляет большой интерес для практики спортивного отбора и ориентации, так как это обеспечивает положительную динамику тренированности. Физические (двигательные) качества определяются как отдельные стороны двигательных возможностей человека [48]. В основе формирования двигательных качеств человека лежит условно-рефлекторный механизм [54]. Оценивая влияние различных видов спортивной деятельности на процесс развития двигательных качеств, отмечается, что, несмотря на условность выделения отдельных качеств и тесную их взаимосвязь, в процессе формирования они могут вступать в сложные, порой антагонистические «взаимоотношения» [48, 51, 52, 53, 58, 59].

В то же время отмечено, что занятия каким-либо одним видом двигательной деятельности оказывает преимущественное влияние на развитие какого-то одного качества. Установлено, что тренировка, направленная преимущественно на развитие силы, создает предпосылки для совершенствования быстроты, но отрицательно влияет на развитие выносливости; тренировка, направленная на развитие выносливости, приводит к повышению преимущественно этого качества, а тренировка с большим удельным весом скоростных упражнений, направленная на развитие быстроты, кроме повышения этого качества, создает биохимические и функциональные предпосылки для развития силы и выносливости [58, 63].

При этом, показано, что ход процесса формирования двигательных качеств обусловлен не только методикой тренировки, но и определенными биологическими факторами [12, 22, 28, 29, 53, 64]. Так, развитие быстроты, силы и выносливости в онтогенезе имеет свои закономерности, связанные с особенностями формирования отдельных систем организма. Известно, что индивидуальное развитие организма происходит гетерохронно, то есть отдельные органы и системы формируются в разные сроки [7]. Гетерохронность проявляется в развитии физических качеств человека и системы движений [12, 38]. Первой вступает в период интенсивного развития быстрота (с 7 до 16 лет). Скоростно-силовые качества наиболее быстро развиваются в период от 9 до 18 лет, и наиболее быстрое увеличение выносливости происходит в границах от 14 до 19-20 лет [45, 46].

Преобладание возбудительных процессов над тормозными и повышенная реактивность организма подростков создают хорошую предпосылку для развития качества быстроты. В подростковом возрасте наблюдается интенсивный рост силы на один килограмм веса, что делает возможным направленное развитие этого качества. Различные формы выносливости и максимальная сила развиваются позднее, что связано с увеличением мышечной массы, повышением и укреплением двигательных и вегетативных возможностей организма [51, 52, 53, 64]. В связи с возрастными особенностями развития систем кровообращения и дыхания подростки в меньшей степени способны к работе субмаксимальной мощности и к длительным нагрузкам [63]. Тем не менее, в подростковом возрасте имеются благоприятные предпосылки для развития выносливости [56, 58].

Выбор рациональной методики развития физических качеств хорошо освещен в современной литературе [48]. Также постоянно обсуждаются методы оценки двигательных качеств и функциональных возможностей человека [1, 3, 13, 24, 40, 46, 57]. При этом, важны исследования, посвященные определению сенситивных периодов развития различных двигательных проявлений у детей и подростков. Учитывая, что эти периоды не совпадают не только для разных движений, но и для разных параметров одного и того же движения, то приходится признать, что эта информация может дать только общие представления о том, как должна выглядеть рациональная стратегия многолетней подготовки юных спортсменов. В силу высокой индивидуальной вариативности уровня физического развития и темпов биологического созревания сенситивные периоды в развитии отдельных детей могут значительно смещаться.

Закономерности развития физических качеств могут быть использованы практикой спортивного отбора и ориентации. Оценка уровня развития двигательных качеств не представляет большой трудности, так как существует большое количество различных тестов, которые оценивают как общую, так и специальную физическую подготовленность [6, 13, 20, 36, 45]. Однако для прогнозирования достижений следует учитывать как общие биологические закономерности развития, так и индивидуальные особенности ребенка, и его биологический возраст [2, 4, 5, 15, 23, 31].

1.3 Быстрота и скоростно-силовые качества

Принято выделять три различных проявления быстроты: время реакции, скорость одиночного движения и частоту движений. Что касается времени реакции, то наиболее быстро оно уменьшается до 9-11 лет, а под влиянием тренировки до 9-12 лет. Скорость одиночного движения возрастает до 13-14 лет, и частота движений имеет наибольший прирост в возрасте 9-12 лет. Считается, что именно этот возраст является наиболее благоприятным для развития быстроты. Так, установлено, что именно этот возраст является наиболее благоприятным для развития быстроты.

Известно, что уровень быстроты, достигнутый к 13-14 годам, в определенной мере ограничивает возможности ее дальнейшего развития [47]. Следовательно, можно предположить, что определение уровня развития быстроты в этом возрасте может иметь определенную ценность при выявлении способностей подростков к тем видам спорта, где это качество в наибольшей мере влияет на результат. Данное предположение подтверждается результатами исследований по биодинамики локомоций человека в онтогенезе [12]. В результате анализа временных характеристик внутришаговой ритмики было отмечено, что при повторных обследованиях одних и тех же испытуемых проявлялся индивидуальный «почерк» динамических структур. Кроме того, у отдельных испытуемых эти характеристики соответствовали требованиям, предъявляемым к бегунам высокого класса.

Получены факты, свидетельствующие о значительном влиянии генетических факторов на биодинамические параметры локомоторных движений. На основании этого следует, что в тех видах локомоций, где результат определяется способностью к высокой концентрации усилий (спринт, прыжки), высокие показатели этой способности могут служить критериями для отбора спортсменов [11].

Изучение прыгучести детей привело к тому, что данный показатель был использован как один из критериев отбора детей в отделения гимнастики [61]. Исследования морфологических функций и психологических показателей детей с целью определения их прогностичности позволили установить, что наиболее ценными критериями являются скоростно-силовые качества [25, 41, 60, 66]. На основании динамических наблюдений выявлено, что юные гимнасты, имевшие преимущество по уровню развития силы и гибкости, сохранили свое преимущество и в дальнейшем.

1.4 Сила

В велосипедном спорте силовые качества в наибольшей мере проявляются при старте с места на коротких дистанциях. При старте с места спортсменам требуется развить за короткое время значительные усилия. Максимальная мощность, которую человек может развить и поддерживать не более 5-6 секунд, составляет 600-800 Вт. В подобном режиме работа выполняется за счет анаэробного алактатного механизма энергообеспечения путем расщепления макроэнергетических фосфорных соединений. Этот механизм использования АТФ способен в короткое время высвободить большое количество энергии. Мощность алактатного анаэробного механизма образования энергии во многом определяется запасами макроэнергетических соединений в мышцах и мощностью ферментативных систем [45].

Сила сокращения скелетных мышц сопряжена как минимум с тремя группами физиологических факторов:

- центрально-нервными, организующими возбуждающие влияния макронейронов и регулирующими взаимодействие мышц;

- периферическими, определяющими сократительные свойства и текущее состояние мышц;

- энергетическими, обеспечивающими механический эффект сокращения мышц.

Кроме того, величина проявляе6мого усилия зависит от внешнего сопротивления [27].

Рост мышечной ткани у детей происходит неравномерно. Мышечная масса увеличивается за счет роста в длину и в толщину. Наиболее быстро увеличивается масса тех мышечных групп, которые раньше начинают функционировать и являются более нагруженными. К 12-14 годам строение скелетной мускулатуры ребенка, в основном, приближается к таковому у взрослых. Однако функциональная подвижность мышечной ткани достигает уровня взрослого человека только к 14-15 годам. Наибольший прирост силы происходит в возрасте от 14 до 17 лет. Именно этот период считается наиболее благоприятным для применения упражнений, направленных на повышение силовых возможностей подростка [66].

Повышение мышечной силы происходит преимущественно за счет адаптационных изменений на уровне центральной нервной системы, приводящих к повышению способности моторных центров рекрутировать большее число мотонейронов и к совершенствованию межмышечной координации. Именно в процессе тренировки происходит активизация заторможенных ранее мотонейронов, что и увеличивает число моторных единиц, участвующих в сокращении мышцы [69].

С целью выявления наиболее информативных педагогических тестов для выбора спортивной ориентации подростков на ранних этапах занятий спортом проводилось сопоставление результатов педагогического тестирования и характеристик импульсивной активности двигательных единиц скелетных мышц у действующих спортсменов 18-23 лет, спортсменов-подростков 13-14 и 15-16 лет и бывших спортсменов 35-45 лет. Использовались тесты: лег на 30 м, 60 м, 100 м и 1000 м и прыжковые тесты. Установлено, что ни под влиянием возрастного развития, ни в результате тренировочного процесса не происходит значимых изменений основных свойств двигательных единиц. Наибольшая частота импульсной активности двигательных единиц наблюдалась у спринтеров, наименьшая – у стайеров. Самая высокая амплитуда потенциалов двигательных единиц наблюдалась у штангистов, низкая – у велосипедистов. Длительность потенциалов двигательных единиц наибольшая у стайеров, а наименьшая – у спринтеров. Таким образом, применение данной методики возможно для непосредственного отбора и ориентации занимающихся, а также для верификации педагогических тестов отбора.

В структуре мышечной ткани различают два вида мышечных волокон: медленно сокращающиеся (или медленные) и быстросокращающиеся (или быстрые). Медленные волокна более приспособлены для обеспечения относительно небольших по силе, длительных сокращений, характерных для продолжительной двигательной деятельности, связанной с проявлением выносливости. Быстрые волокна не обладают большой выносливостью, однако они приспособлены для быстрых, сильных, кратковременных сокращений [7, 11]. Кроме того, различают еще три типа быстрых и два типа медленных волокон [70].

Специалисты считают, что состав мышечных волокон является генетически детерминированным свойством конституции человека, обуславливающим его предрасположенность к выполнению физических нагрузок скоростно-силового характера, или работы, связанной с выносливостью [64]. В данном случае состав мышечной ткани может служить одним из критериев отбора спортсменов в тот или иной вид спорта. Также делаются попытки связать предрасположенность к спринтерским или стайерским упражнениям с так называемыми «генетическими маркерами» - особенностями дерматоглифики или с группой крови [65]. Однако подобное утверждение еще требует тщательного изучения, чтобы можно было бы заявить о прогностической ценности таких характеристик.

Таким образом, высокий уровень исходных показателей в скоростно-силовых тестах может служить свидетельством способностей к успешному совершенствованию в легкоатлетическом спринте, футболе, велосипедных гонках на короткие дистанции.

1.5 Выносливость

Важное место в исследованиях по проблеме спортивного отбора всегда отводилось возможностям оценки спортивных способностей к видам спорта, требующим высокого проявления выносливости. Одним из факторов, лимитирующих работоспособность, является аэробная система энергообеспечения. В велосипедном спорте выносливость необходима как на коротких дистанциях (от 1000 м до 4000 м), так и на длинных (от 25 км до 1000 км и более). На дистанции 1000 м результат определяется скоростной выносливостью и гликолитическими источниками энергообеспечения. Механизм ресинтеза АТФ имеет более медленную скорость развертывания и включается через 20-30 секунд высокоинтенсивной работы. Емкость механизма достаточна для обеспечения интенсивной работы в течение 2-3 минут. Гликолитические способности энергообразования зависят от количества углеводов, депонированнных в мышцах и печени в виде гликогена. В гонках на 4 км (индивидуальных и командных) уровень дистанционной скорости обеспечивается специальной выносливостью, основой которой являются анаэробные гликолитические механизмы и максимальный аэробный механизм энергообеспечения.

Выносливость на длинных дистанциях связана с аэробными источниками энергии, которые включаются через 1,5-3 минуты после начала интенсивной работы. Обладая меньшей мощностью, чем анаэробные, они способны обеспечить выполнение работы в течение нескольких часов, то есть имеют значительную емкость, которая зависит от запасов энергетических субстрактов – углеводов и жиров. Уровень анаэробных возможностей во многом определяется способностью организма к усвоению кислорода из окружающего воздуха, интенсивностью его доставки к сокращающимся мышцам и другим органам, способностью удаления из организма конечных продуктов обмена. Наибольшая ответственность за эти процессы падает на сердечно-сосудистую, дыхательную и ферментативную системы [66].

Интегральной характеристикой аэробной работоспособности служит показатель максимального потребления кислорода. Исследованиями установлено, что относительные значения МПК с возрастом практически не изменяются. Основными факторами, лимитирующими потребление кислорода, являются мощность сердечной мышцы и минутный объем крови. Однако, в состоянии спортивной формы у некоторых спортсменов при росте специальной работоспособности отмечается снижение МПК. Следовательно, еще одни фактором, обеспечивающим рост выносливости, является адаптация самой мышечной ткани к подобным нагрузкам. Эта адаптация осуществляется за счет улучшения гемодинамики: повышения капиляризации мышц, развития калатералей, улучшения перераспределения крови в организме.

Ограничение работоспособности скелетных мышц и развитие утомления обычно связывают со снижением содержания АТФ, КФ и гликогена в работающих мышцах и накоплением в них лактата. Максимальная концентрация лактата наблюдается на первой-второй минуте интенсивной работы. Продолжение работы ведет к снижению концентрации лактата в работающих мышцах. Максимальная модность алактатного анаэробного процесса развертывается через 0,5-0,7 секунд после начала нагрузки и может удерживаться в течение 7-15 секунд у лиц, не занимающихся спортом, и 25-30 секунд – у спортсменов высокого класса, специализирующихся в видах спорта, в которых длительность упражнения составляет 20-25 секунд.

В тех видах спорта, где результат определяется аэробной производительностью, наиболее информативными считаются тесты, оценивающие возможности кардиореспираторной системы. Интегральной характеристикой аэробной мощности является максимальное потребление кислорода [22, 473, 477]. Установлено, что ко времени второго этапа отбора аэробная мощность стабилизируется. Это же относится к большинству других показателей энергетического потенциала организма, которые высоко генетически детерминированы. В связи с этим характеристика энергетических возможностей организма при выполнении максимальных тестов является интегральным выражением индивидуального потенциала. Комплекс таких показателей отражает многие стороны функциональных возможностей организма с высоким коэффициентом наследуемости – от состава мышечных волокон до особенностей высшей нервной деятельности [66] .

В состав такого комплекса входит следующий необходимый минимум объективных характеристик аэробной мощности: МПК, критическая мощность нагрузки, а также максимальный минутный объем дыхания, достигаемый при физической нагрузке, который имеет высокую корреляцию с максимальным сердечным выбросом и отражает энергетическую экономичность функционирования дыхательной системы, являясь значимым признаком перспективности спортсменов.

Анаэробная работоспособность интегрально характеризуется показателями анаэробной лактатной мощности, которая объективно отражается следующим минимальным числом характеристик: 1) удельной лактатной анаэробной мощностью по результатам выполнения нагрузки предельной интенсивности длительностью 40-60 секунд; 2) кислородным долгом; 3) максимальной концентрацией лактата в крови. Целостной характеристикой экономичности является уровень анаэробного порога (ПАНО), который высоко генетически детерминирован. В юношеском возрасте, особенно в период полового созревания, ПАНО мало подвержен влиянию тренировки. Считается, что уровень потребления кислорода при ПАНО, как и МПК, отражает соотношение типов мышечных волокон [9, 13, 15].

Функциональная экономичность объективно может быть охарактеризована О2-пульсом и вентиляционным эквивалентом О2. Стабильным показателем экономичности выступает и механическая эффективность работы. Характеристикой потенциальных функциональных возможностей организма, наиболее близкой к проявлениям выносливости, является устойчивость функциональных процессов. Оценка устойчивости функций системы транспорта кислорода определяется по способности стабильно поддерживать высокие уровни потребления О2 по «дрейфу» О2-пульса и вентиляционного эквивалента для О2 в процессе выполнения значительной нагрузки заданной мощности и продолжительности (на уровне аэробно-анаэробного перехода, то есть около 2-3 вт/кг). Установлено, что средние значения и диапазон колебаний большей части показателей у спортсменов международного класса в различных видах спорта мало различаются, что свидетельствует о то, что рассматриваемые спортивные дисциплины (прежде всего, циклические: плавание, велоспорт, лыжный, конькобежный спорт, гребля) предъявляют сходные требования к энергетическому потенциалу организма.

Диапазон различий средних значений между МСМК и КМС оказался меньше, чем колебания индивидуальных значений в группе МСМК, что указывает на необходимость многокомпонентного анализа функционального потенциала индивидуума.

Исследования, проведенные на близнецах, позволяют утверждать, что аэробные возможности человека находятся под существенным влиянием генетических факторов [48]. При этом физическая тренировка повышает уровень МПК, но не может существенно повлиять на индивидуальный предел его развития. Следовательно, высокий уровень аэробных возможностей может служить признаком больших потенциальных возможностей для совершенствования в видах спорта, связанных с выполнением монотонной длительной работы. В видах спорта, где работа совершается преимущественно в условиях анаэробного энергообеспечения, одним из критериев отбора спортсменов могут служить показатели, характеризующие устойчивость к гипоксии [34, 35].

Изучение функциональных характеристик подростков позволило установить, что адаптационные возможности их сердечно-сосудистой системы определяются как возрастными, так и индивидуальными особенностями развития организма. Так, у подростков во время выполнения стандартной работы отмечена более быстрая, по сравнению с взрослыми, врабатываемость [14, 15, 37] и более напряженный характер деятельности сердечно-сосудистой системы [13]. В то же время подчеркивается, что функциональные возможности подростков находятся в высокой зависимости от биологического возраста. При этом указывается на высокую вариативность функциональных возможностей и работоспособности детей одной возрастной группы [5].

Необходимость оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы подростков, занимающихся в ДЮСШ, не вызывает сомнения. Совершенно очевидным является то, что необходимы медико-биологические методы исследования в применением современных инструментальных методик. В то же время в практической работе тренеров возникает необходимость использования простых критериев, позволяющих оценить функциональные возможности спортсмена (при определении объемов нагрузки, контроле эффектов тренировки, комплектовании однородной группы и др.). Наиболее доступными и в достаточной мере объективными признаками функционального состояния сердечно-сосудистой системы могут служить частота сердечных сокращений (ЧСС) и величины артериального давления [30], причем особый интерес представляет сопоставление этих величин с мощностью работы [9, 10, 25, 26, 40, 64].

Таким образом, представляется необходимым проведение исследований, направленных на изучение информативности и прогностичности отдельных функциональных тестов, которые могли бы быть использованы при отборе детей, подростков и юношей для занятий велосипедным спортом и наблюдении за формированием их тренированности.

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Задачи исследования

Для достижения поставленной в работе цели и для проверки сформулированной гипотезы исследования были поставлены следующие задачи.

1. Изучить состояние проблемы специальной физической подготовленности юных велосипедистов.

2. Выявить наиболее характерные особенности и уровень специальной физической подготовленности квалифицированных велосипедистов, начинающих юных спортсменов и велосипедистов, занимающихся 2-3 года.

3. Установить показатели тестирования специальной физической подготовленности в процессе изменения тренированности юных велосипедистов и взрослых спортсменов.

4. Разработать практические рекомендации по проведению тестирования для оценки уровня физической подготовленности у занимающихся.

2.2 Методы исследования

Для решения поставленных задач были применены следующие методы исследования:

1) анализ и обобщение специальной научной и методической литературы;

2) педагогические наблюдения;

3) тестирование специальной физической подготовленности;

4) методы математической статистики.

Для оценки специальной физической подготовленности испытуемых использовались результаты соревнований на треке на дистанции 200 метров с хода, 500 метров с места и 2000 метров с места.

В лабораторных условиях испытуемые (три возрастные группы) выполняли тесты на велоэргометре:

- тест на быстроту – 10 оборотов педалей велоэргометра с места в максимальном темпе при минимальном сопротивлении педалей;

- тест на скорость – 30 оборотов педалей велоэргометра с места в максимальном темпе при сопротивлении 21,5 кг;

- тест на выносливость – 4-минутная проба на велоэргометре в предельно возможном для испытуемого темпе.

Время в тесте на быстроту и на скорость регистрировалось автоматическим устройством с точностью до 0,01 с. В тесте на выносливость регистрировалось количество оборотов педалей за 4 минуты и средняя мощность (W). Во время выполнения теста на скорость велась регистрация мощности, что позволяло определять такие параметры как: максимальная мгновенная мощность педалирования (ММ), время достижения максимальной мгновенной мощности (ВДМ) и скорость падения мощности (СПМ).

Для оценки специальной физической подготовленности использовался комплекс аппаратуры [66], включающий велоэргометр с электромагнитной системой торможения, пульт управления которым был оснащен индикаторами задаваемого сопротивления, счетчиком оборотов педалей, индикаторами темпа и мощности педалирования и пиковым детектором для определения максимальной мгновенной мощности педалирования. Непрерывная регистрация мощности педалирования и частоты дыхания осуществлялись самопишущим прибором М 226М4.

Регистрация времени выполнения тестов на быстроту и на скорость осуществлялась с помощью миллисекундомера Ф 209, который автоматически запускался и останавливался специально разработанным счетчиком-автоматом. Также осуществлялась синхронная регистрация частоты сердечных сокращений и темпа педалирования на ленте электрокардиографа, оборудованного специальной приставкой.

Испытуемые контролировали темп и мощность педалирования по стрелочному прибору, а характер педалирования – по изображению на экране осцилографа. Для индикации характера результирующих усилий, прилагаемых к педалям велоэргометра, использовался осцилограф С1-19, а для их регистрации велась фотосъемка экрана осцилографа.

Все лабораторные исследования проводились во второй половине дня. Испытуемые на велоэргометре выполняли с минутными интервалами отдыха тесты на быстроту, на скорость и на выносливость.

При обработке результатов исследования и рассчитывались следующие параметры:

- среднее арифметическое значение ( ![]() );

);

- стандартное отклонение ( σ );

Далее сравнение двух выборочных средних арифметических независимых (несвязанных) выборок осуществлялась с учетом установленных нами условий проведения исследований. В нашем случае сравнивались средние значения при равных объемах выборок и неравных дисперсий. Затем сравнивались расчетное и критическое значения, и устанавливалась достоверность различий в показателях оценки состава операций фехтовальщиков ( p).

В настоящих исследованиях для характеристики корреляционной зависимости между двумя случайными величинами (исследуемыми признаками) использовался парный линейный коэффициент корреляции Бравэ-Пирсона (r), характеризующий степень зависимости или тесноту (силу) зависимости между оцениваемыми показателями. Для определения достоверности коэффициента корреляции использовался t-критерий Стьюдента.

2.3 Организация исследования

Исследования проводились в период с 2013 по 2015 год. Педагогические наблюдения были организованы со спортсменами трех возрастных групп (спортсмены-мастера, подростки 13-14 лет, юноши 15-16 лет), занимающимися в СДЮШОР по велоспорту «Нагорная».

В условиях учебно-тренировочных сборов были обследованы 12 взрослых велосипедистов (Мастера спорта), из них 6, специализирующихся в гонках на короткие дистанции, и 6 – в конках на средние и длинные дистанции.

Далее обследовались две группы юных велосипедистов. Первую группу составили велосипедисты в возрасте 15-16 лет, имеющие спортивный стаж занятий более двух лет, вторую – велосипедисты-новички в возрасте 13-14 лет, имеющие стаж занятий не более одного года. Обе группы насчитывали по 12 человек.

Для оценки специальной физической подготовленности, в ходе исследования испытуемые участвовали в контрольных соревнованиях на 200 м с ходу, 500 м с места и на 2000 м с места.

Кроме этого, в лабораторных условиях проводились исследования с использованием велоэргометрии.

Тестирование проводилось на той же базе в специальной лаборатории, оснащенной необходимым комплексом аппаратуры [66], включающим велоэргометр с электромагнитной системой торможения и пульт управления, который был оснащен индикаторами задаваемого сопротивления, счетчиком оборотов педалей, индикаторами темпа и мощности педалирования.

ГЛАВА 3. ПОКАЗАТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ЮНЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Для оценки различных сторон подготовленности взрослых велосипедистов-мастеров, специализирующихся в различных видах велосипедного спорта, а также для оценки спортивных способностей юных спортсменов, изучались показатели, характеризующие, прежде всего, специальную физическую подготовленность.

В условиях учебно-тренировочных сборов были обследованы 12 взрослых велосипедистов (Мастера спорта), из них 6, специализирующихся в гонках на короткие дистанции, и 6 – в конках на средние и длинные дистанции.

Вместе с тем обследовались две группы юных велосипедистов. Первую группу составили велосипедисты в возрасте 15-16 лет, имеющие спортивный стаж занятий более двух лет, вторую – велосипедисты-новички в возрасте 13-14 лет, имеющие стаж занятий не более одного года. Обе группы насчитывали по 12 человек.

Для оценки специальной физической подготовленности, в ходе исследования испытуемые участвовали в контрольных соревнованиях на 200 м с ходу, 500 м с места и на 2000 м с места.

Кроме этого, в лабораторных условиях проводились исследования с использованием велоэргометрии. Результаты, полученные при тестировании участников исследования в каждой группе, представлены в таблице 1.

Ввиду того, что очевиден различный уровень подготовленности обследуемых групп спортсменов при сравнении средних величин показателей, нами установлены на достоверном уровне различия межгрупповых показателей (p < 005). В то же время, если допустить, что средние величины контрольных тестов, полученные в группе велосипедистов-мастеров, могут служить своеобразным эталоном специальной физической подготовленности, становится актуальным определить, насколько «близки» показатели некоторых испытуемых в группе юных спортсменов и показатели среднего уровня у взрослых велосипедистов.

Таблица 1

Показатели физической подготовленности взрослых

и юных велосипедистов

|

Показатели |

Велоси-педисты- мастера |

15-16-летние спортсмены |

13-14-летние спортсмены |

Достоверность различий |

|

|

I |

II |

III |

I-II |

II-III |

|

|

Время на дист.200 м (с) |

10,2±0,27 |

13,9±0,16 |

16,2±0,35 |

<0,01 |

<0,01 |

|

Время на дист.500 м (с) |

32,5±0,68 |

39,2±0,38 |

45,4±0,84 |

<0,01 |

<0,01 |

|

Время на дист.2000 м (с) |

137±3,1 |

156±2,8 |

195±4,1 |

<0,01 |

<0,01 |

|

Тест на быстроту (с) |

2,64±0,23 |

2,99±0,44 |

3,70±0,51 |

<0,01 |

<0,01 |

|

Тест на скорость (с) |

11,9±1,1 |

13,7±0,52 |

15,4±0,83 |

<0,01 |

<0,01 |

|

Тест на выносливость (об) |

392±6 |

343±5 |

302±6 |

<0,01 |

<0,01 |

|

Время достиж. макс.мощн-ти(с) |

2,1±0,1 |

2,4±0,1 |

2,5±0,1 |

>0,05 |

>0,05 |

|

Максимальная мощность (вт) |

940±10 |

630±8 |

410±10 |

<0,01 |

<0,05 |

|

Скорость падения мощн-ти (с) |

0,54±0,02 |

0,36±0,01 |

0,31±0,04 |

<0,01 |

>0,05 |

Таким образом, по результатам испытаний выявлено, что единственным показателем, в котором отдельные юноши 15-16 лет достигают, а некоторые даже превосходят средний уровень взрослых спортсменов, является результат в тесте на быстроту. Так, в этом упражнении у них были зафиксированы результаты 2,49 с и 2,55 с, тогда как средний уровень мастеров – 2,64 с. В группе 13-14-летних испытуемых лучший результат равнялся 3,07 с.

В тесте на скорость лучшее время, показанное на данном обследовании в группе 15-16-летних спортсменов, составило 12,6 с, то есть на 0,7 с хуже среднего результата взрослых. У 13-14-летних подростков лучшее время равнялось 13,4 с, что на 0,3 с лучше среднего результата 15-16-летних велосипедистов.

Поскольку результат в тесте на скорость, как и время прохождения дистанций, является интегральной характеристикой скоростной подготовленности спортсменов, и по нему нельзя судить о распределении усилий во время выполнения работы, фиксировались следующие показатели:

- время достижения максимальной мощности (ВДМ);

- максимальная мгновенная мощность (ММ);

- скорость снижения мощности (СПМ).

Взрослые спортсмены статистически достоверно отличались от подростков по показателям ММ и СПМ. Ни один юный спортсмен не смог достичь среднего уровня взрослых по показателю ММ (у юношей 15-16 лет лучший результат 620 вт, у 13-14-летних – 520 вт, средний результат мастеров – 660 вт).

Таким образом, по способности развивать максимальную мощность юные спортсмены значительно уступают взрослым. В то же время отдельные юноши 15-16 лет при небольшом сопротивлении способны педалировать с частотой, превышающей средний уровень спортсменов-мастеров.

Очевидно, что результат в тесте на скорость (также как и в гонке на короткую дистанцию) зависит не только от способности развивать максимальную мощность, но и от способности противостоять ее снижению, то есть скоростной выносливости.

Оценивая эту способность по показателю СПМ, мы установили, что у мастеров она оказалась существенно ниже, чем у подростков ((p < 001), то есть, достигнув значительно большей модности, первые снижали ее быстрее, чем последние. Также не установлено существенных различий по ВДМ между группами взрослых и юных спортсменов. Результаты свидетельствуют о том, что взрослые спортсмены достигают лучших результатов за счет высокого значения ММ, несмотря на большую скорость снижения мощности.

Решающим отличием взрослых спортсменов является способность развивать большую мощность при педалировании. Время достижения максимальной мощности и ее снижения не имеют решающего значения. Данное предположение находит подтверждение при анализе корреляционной зависимости между этими показателями (рисунок 1). Так, установлено, что результат теста на скорость достоверно коррелирует только с показателем ММ (r = -0,578), связи с ВДМ и СПМ статистически недостоверны. Показатель ММ отрицательно коррелирует с ВДМ (r = -0,365) и положительно с СПМ (r = 0,358). Между двумя последними характеристиками также отмечается отрицательная связь, однако на крайне низком уровне (r = -0,250).

Сравнивая результаты теста на выносливость у взрослых и юных спортсменов, следует отметить, что в данном обследовании только одному испытуемому из группы 15-16-летних удалось показать результат, близкий к уровню мастеров. Так, средний уровень у мастеров – 330 вт, лучший показатель в группе 15-16-летних – 390 вт, а у 13-14-летних – 258 вт.

Для выявления информативности отдельных показателей специальной подготовленности изучалась корреляция между данными эргометрических тестов и результатами контрольных соревнований на дистанции 200, 500 и 2000 м (таблица 2).

|

Рисунок 1. Корреляционная зависимость между показателями

скоростной подготовленности юных велосипедистов

В результате анализа корреляционных связей между показателями специальной физической подготовленности в группах взрослых и юных велосипедистов можно отметить, что результат на дистанции 200 м во всех трех группах достоверно коррелирует со временем на 500 м (соответственно, r = 0,480; r = 0,517; r = 0,480), а также с результатами тестирования на быстроту (соответственно, r = 0,654; r = 0,628; r = 0,674) и на скорость (соответственно, r = 0,718; r = 0,626; r = 0,615), но не имеет достоверной связи со временем на дистанции 2000 м.

Таблица 2

Корреляция между показателями специальной физической

подготовленности у взрослых и юных велосипедистов

|

№№ пп. |

Показатели |

Коэффициенты корреляции |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

||

|

1 |

200 м |

|

0,480* 0,517* 0,480* |

0,068 0,158 0,063 |

0,654* 0,628* 0,674* |

0,718* 0,626* 0,615* |

-0,127 -0,341 -0,461* |

|

2 |

500 м |

|

|

0,324 0,480* 0,555* |

0,480* 0,587* 0,393* |

0,610* 0,549* 0,668* |

-0,293 -0,368 -0,724* |

|

3 |

2000 м |

|

|

|

0,247 0,190 0,241 |

0,270 0,547* 0,629* |

-0,410* -0,521* -0,635* |

|

4 |

Тест на быстроту |

|

|

|

|

0,395* 0,501* 0,460* |

-0,263 -0,203 -0,372 |

|

5 |

Тест на скорость |

|

|

|

|

|

-0,101 -0,368 -0,827* |

|

6 |

Тест на вынос-ливость |

|

|

|

|

|

|

Примечание: первая строка – велосипедисты-мастера; вторая строка – 15-16-летние спортсмены; третья строка – 13-14-летние спортсмены; данные, отмеченные звездочкой * достоверны на уровне p<0,05.

У 13-14-летних спортсменов время на дистанции 200 м достоверно коррелирует с результатом теста на выносливость (r = 0,461), тогда как в группе взрослых и 15-16-летних велосипедистов эта взаимосвязь статистически недостоверна.

Время на дистанции 500 м у всех испытуемых в группах взрослых и подростков коррелирует с результатами теста на быстроту (соответственно, r = 0,480; r = 0,587; r = 0,393) и теста на скорость (соответственно, r = 0,610; r = 0,549; r = 0,668). И только у 13-14-летних спортсменов время на этой дистанции связано с результатами теста на выносливость (r = 0,724). Выявлена взаимосвязь показателей времени на дистанции 500 м с временем на дистанции 200 м у подростков 15-16 и 13-14 лет (соответственно, r = 0,480; r = 0,555).

Время на гонке 2000 м во всех трех группах достоверно коррелирует с результатом теста на выносливость (соответственно, r = 0,410; r = 0,521; r = 0,635), а также связано с показателями теста на скорость в обеих подростковых группах (соответственно, r = 0,547; r = 0,629).

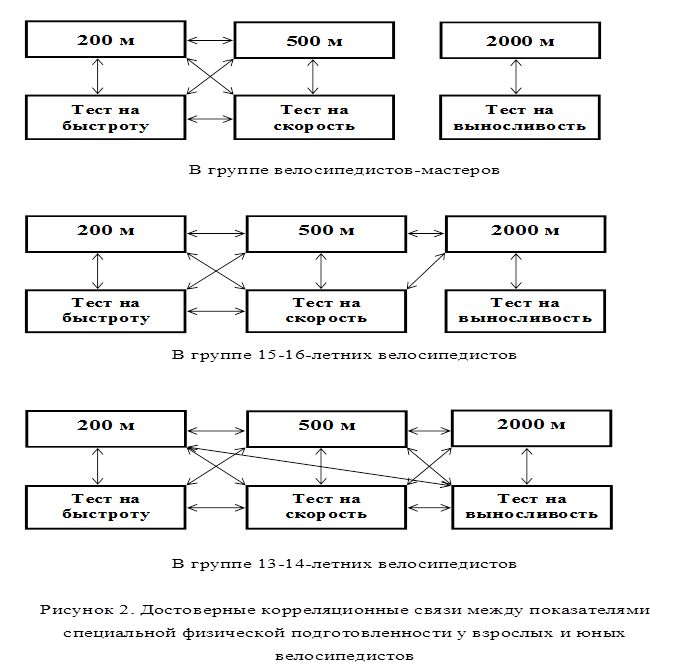

Выявленные корреляционные связи между изучаемыми показателями, характерные для каждой возрастной группы, были представлены в виде схемы, на которой проиллюстрированы полученные результаты (рисунок 2).

Таким образом, общей закономерностью является наличие взаимосвязей между всеми скоростными тестами (тестом на быстроту, тестом на скорость, временем на 200 м и временем на 500 м), между результатами в гонке на 2000 м и тестом на выносливость. Отсутствует связь между результатами теста на быстроту и теста на выносливость, между временем на дистанции 200 м и в гонке на 2000 м, а также между результатами теста на быстроту и теста на выносливость.

Основным различием в структурах специальной подготовленности является то, что у взрослых гонщиков нет взаимосвязи между результатами

скоростных тестов и теста на выносливость, а у 13-14-летних эта зависимость установлена при преодолении дистанции 200 м, 500 м и в гонке 2000 м.

Таким образом, исследование структуры специальной физической подготовленности взрослых спортсменов-мастеров и юных велосипедистов позволило установить, что наиболее информативными тестами для оценки спринтерской подготовленности являются результаты тестов на быстроту и скорость. Тогда как для оценки подготовленности к гонкам на средние дистанции можно использовать тест на выносливость. Совершенно очевидным является, что перечисленные тесты можно применять для этапного контроля за специальной физической подготовленностью велосипедистов в процессе построения тренировки.

ВЫВОДЫ

1. Анализ современного состояния проблемы по оценке специальной физической подготовленности спортсменов показал, что на эмпирическом уровне выполнено большое количество экспериментальных работ, в которых получена информация о прогностичности различных характеристик при оценке уровня их тренированности. Однако, недостатком большинства работ является использование ограниченного числа характеристик и относительно небольшая продолжительность наблюдений за испытуемыми, что не дает точной информации о характерных показателях физической подготовленности велосипедистов различных возрастных групп.

2. Результаты проведенных исследований по оценке специальной физической подготовленности велосипедистов-мастеров и юных спортсменов – учащихся СДЮШОР по велосипедному спорту позволили выделить конкретные показатели, характеризующие уровень их тренированности.

Установлена динамика параметров в тесте на скорость, а именно максимальной мгновенной мощности педалирования (ММ), времени достижения максимальной мощности (ВДМ), скорости падения мощности (СПМ). Взрослые спортсмены статистически достоверно отличались от подростков по показателям ММ и СПМ. По способности развивать максимальную мощность юные спортсмены значительно уступают взрослым. Очевидно, что результат в тесте на скорость зависит не только от способности развивать максимальную мощность, но и от способности противостоять ее снижению, то есть скоростной выносливости. Сравнивая результаты теста на выносливость у взрослых и юных спортсменов, следует отметить, что в данном обследовании только одному испытуемому из группы 15-16-летних удалось показать результат, близкий к уровню мастеров.

3. Исследование динамики показателей специальной физической подготовленности юных велосипедистов позволило определить степень их изменчивости под влиянием тренировочных нагрузок и оценить возможность использования отдельных характеристик для контроля эффективности тренировочного процесса. Анализ изменений взаимосвязей изучаемого комплекса позволил оценить степень устойчивости корреляционных структур различных сторон специальной физической подготовленности юных велосипедистов. В частности, показано, что структура скоростных качеств является более стабильной, чем структура показателей, связанных с выносливостью. Последнее свидетельствует о большой вариативности индивидуальных путей адаптации.

4. Результаты исследования подтверждают целесообразность использования эргометрических тестов (время 10, 30 оборотов педалей, мощность 4-минутной работы) для оценки различных компонентов специальной подготовленности велосипедистов в процессе этапного контроля, поскольку они позволяют соблюсти стандартность процедуры и условий тестирования, а следовательно, обеспечить сравнимость результатов тестирования, которую сложно достичь в естественных условиях тренировки. Использование эргометрических тестов в процессе этапного контроля за различными компонентами специальной физической подготовленности спортсменов позволяет своевременно оценить ее уровень.

5. Проведение тестирования для оценки специальной подготовленности велосипедистов, проводимое в соответствии с предложенными практическими рекомендациями, позволит не только наблюдать перестройку, происходящую в ее индивидуальной структуре работоспособности спортсменов в годичном цикле тренировки, но и своевременно принимать меры к целенаправленной ее коррекции.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВЕЛОЭРГОМЕТРЕ

Результаты исследования подтвердили, что для оценки различных компонентов специальной подготовленности велосипедистов в процессе этапного контроля целесообразно использование эргометрических тестов, поскольку они позволяют соблюсти стандартность процедуры и условий тестирования, а следовательно, обеспечить сравнимость результатов тестирования, которую сложно достичь в естественных условиях тренировки.

Использование эргометрических тестов в процессе этапного контроля за различными компонентами специальной физической подготовленности спортсменов позволит не только наблюдать перестройку, происходящую в ее индивидуальной структуре работоспособности спортсменов в годичном цикле тренировки, но и своевременно принимать меры к целенаправленной ее коррекции.

Этапный контроль с использованием эргометрических тестов можно проводить с интервалами в один месяц, так как этот срок вполне достаточен, чтобы можно было надежно зафиксировать изменения отдельных показателей, характеризующих различные стороны специальной физической подготовленности велосипедистов.

Для оценки уровня специальной физической подготовленности велосипедистов на всех возрастных этапах тренировки целесообразно использование следующих тестов:

- тест на быстроту – 10 оборотов педалей велоэргометра с места в максимальном темпе при минимальном сопротивлении педалей;

- тест на скорость – 30 оборотов педалей велоэргометра с места в максимальном темпе при сопротивлении 21,5 кг;

- тест на выносливость – 4-минутная проба на велоэргометре в предельно возможном для испытуемого темпе.

Время в тесте на быстроту и на скорость регистрируется автоматическим устройством с точностью до 0,01 с.

В тесте на выносливость регистрируется количество оборотов педалей за 4 минуты и средняя мощность (W).

Во время выполнения теста на скорость регистрируется мощность, что позволяет определить такие параметры как:

- максимальная мгновенная мощность педалирования (ММ);

- время достижения максимальной мгновенной мощности (ВДМ);

- скорость падения мощности (СПМ).

Для оценки специальной физической подготовленности может быть использован комплекс аппаратуры, включающий велоэргометр с электромагнитной системой торможения, пульт управления которым оснащен индикаторами задаваемого сопротивления, счетчиком оборотов педалей, индикаторами темпа и мощности педалирования и пиковым детектором для определения максимальной мгновенной мощности педалирования [66].

Непрерывная регистрация мощности педалирования и частоты дыхания осуществляется самопишущим прибором М 226М4.

Регистрация времени выполнения тестов на быстроту и на скорость осуществлялась с помощью миллисекундомера Ф 209, который автоматически запускается и останавливается специально разработанным счетчиком-автоматом. Также осуществляется синхронная регистрация частоты сердечных сокращений и темпа педалирования на ленте электрокардиографа, оборудованного специальной приставкой.

Испытуемые имеют возможность контролировать темп и мощность педалирования по стрелочному прибору, а характер педалирования – по изображению на экране осцилографа.

Для индикации характера результирующих усилий, прилагаемых к педалям велоэргометра, используется осцилограф С1-19, а для их регистрации ведется фотосъемка экрана осцилографа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамовский И.А. Зависимость физических качеств спортсмена от степени развития мышечной массы / И.А. Абрамовский // Теория и практика физической культуры. – 1966. - № 12. – С.50-51.

2. Адаптация организма учащихся к учебным и физическим нагрузкам / Под ред. А.Г. Хрипковой, М.В. Антоновой. – М.: Педагогика, 1982. – 240 с.

3. Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази. – М.: Педагогика, 1982. – Т. 2. – 295 с.

4. Антропова В.М. К диагностике некоторых психических функций у юных спортсменов / В.М. Антропова, В.М. Панфилова, А.В. Родионов, И.Ш. Тучашвили / Материалы науч.-метод. конф. по вопросам физического воспитания и развития юношеского спорта. – Ереван, 1969. – Вып. 1. – С. 21-23.

5. Арестов Ю.М. Акселерация полового созревания и двигательная деятельность подростков / Ю.М. Арестов // Теория и практика физической культуры – 1968. - № 8 . – С. 44-47.

6. Арефьев В.Г. Оценка координационных способностей детей школьного возраста при отборе в ДЮСШ / В.Г. Арефьев // III Всесоюз. науч. конф. по проблемам юношеского спорта. – М., 1973. – С. 120-121.

7. Аршавский И.А. Очерки по возрастной физиологии / И.А. Аршавский. – М.: Медгиз, 1967. – 230 с.

8. Аулик И.А. Определение индекса гарвардского степ-теста / И.А. Аулик // Теория и практика физической культуры. – 1973. - № 7. – С. 27-29.

9. Аулик И.А. Определение физической работоспособности в клинике и спорте / И.А. Аулик. – М.: Медицина. 1979. – 192 с.

10. Баевский Р.М. Ритм сердца у спортсменов / Р.М. Баевский, Р.Е. Мотылянская. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 140 с.

11. Байгулов Ю.П. Динамика развития быстроты как критерий отбора юных спортсменов / Ю.П. Байгулов, Г.Г. Жмуркин // III Всесоюз. науч. конф. по проблемам юношеского спорта. – М., 1973. – С. 123-124.

12. Бальсевич В.К. К проблеме физкультурно-спортивной ориентации / В.К. Бальсевич // Теория и практика физической культуры. – 1969. - № 1. – С. 31-32.

13. Баттисти Ж. Оценка уровня развития физических качеств у детей / Ж. Баттисти, Л. Кавальери, Ж. Пессан // Зарубежные научные исследования. Отбор и юношеский спорт: Тем. подборка / ВНИИФК. – М., 1993. – Вып. № 3. – С. 3-18.

14. Бахрах И.И. Влияние темпов полового созревания на адаптацию подростков к некоторым функциональным пробам / И.И. Бахрах // Теория и практика физической культуры. – 1966. - № 10. – С. 42-44.

15. Бахрах И.И. Возрастные особенности мальчиков при предельных циклических упражнениях на выносливость / И.И. Бахрах // Физическая культура и здоровье детей и подростков. – М., 1966. – С. 235-239.

16. Бахрах И.И. Взаимосвязь некоторых морфофункциональных показателей с пропорциями тела мальчиков пубертатного возраста / И.И. Бахрах, В.М. волков // Теория и практика физической культуры. – 1974. - № 7. – С. 44-46.

17. Башкиров П.Н. Физкультурная антропология, ее задачи и связь с антропологией / П.Н. Башкиров // Вопросы антропологии. – Изд. МГУ. – 1960. – Вып. 4. – С. 19-20.

18. Башкиров П.Н. Учение о физическом развитии человека / П.Н. Башкиров. – М., 1962. – 355 с.

19. Башкиров П.Н. Строение тела и спорт / П.Н. Башкиров. – М.: Изд-во МГУ, 1968. – 235 с.

20. Благуш П. К Теории тестирования двигательных способностей: сокр.пер.с чешск. / П. Благуш. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 165 с.

21. Бондаревский Е.Я. Исследование зависимости результатов физических упражнений от морфофункциональных особенностей детей школьного возраста (опыт применения канонической корреляции) / Е.Я. Бондаревский, Н.М. Мамитаджанов // Теория и практика физической культуры. – 1981. - № 10. – С. 36-38.

22. Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека / В.В. Бойко. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 144 с.

23. Бриль М.С. Принципы и методологические основы активного отбора для спортивного совершенствования: Автореф.дис. … д-ра пед.наук. – М., 1983. – 46 с.

24. Бубэ Х. Тесты в спортивной практике: Пер.с нем. / Х. Бубэ, Г. Фэк, Х. Штюблер, Ф. Трогш. – М.: Физкультура и спорт, 1966. – 237 с.

25. Вайнбаум Я.С. Степ-тест с субмаксимальной нагрузкой для оценки физической работоспособности / Я.С. Вайнбаум, А.А. Аскеров // Теория и практика физической культуры. – 1970. - № 2. – С. 26-28.

26. Васильева В.В. Еще раз о частоте сердцебиений при спортивной деятельности / В.В. Васильева // Теория и практика физической культуры. – 1962. - № 9. – С. 42-45.

27. Верхошанский Ю.В. На пути к научной теории и методологии спортивной тренировки / Ю.В. Верхошанский // Теория и практика физической культуры. – 1998. - № 2. – С. 21-28.

28. Вильчковский Э.С. Развитие двигательной функции у детей / Э.С. Вильчковский. – Киев: Здоров'я, 1983. – 298 с.

29. Вильчковский Э.С. Развитие моторики у детей дошкольного и школьного возраста / Э.С. Вильчковский // Теория и практика физической культуры. – 1972. - № 6. – С. 46-49.

30. Виру А.А. Оценка работоспособности организма при помощи нагрузок со ступенчато повышающейся мощностью / А.А. Виру, Я.П. Пярнат // Теория и практика физической культуры. – 1971. - № 7. – С. 23-25.

31. Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте / В.М. Волков, - М.: Физкультура и спорт, 1977. – 98 с.

32. Волков Л.В. Статистический критерий оценки выбора спортивной специализации по морфологическим показателям / Л.В. Волков // Материалы конференции по возрастной морфологии, физиологии и биохимии. – М., 1969. – С. 155.

33. Волков Л.В. Методика оценки индивидуальных способностей при выборе спортивной специализации / В.М. Волков // Олимпийский резерв. – Киев, 1982. – С. 15-28.

34. Волков Н.И. Биохимические основы выносливости спортсмена / Н.И. Волков // Теория и практика физической культуры. – 1967. - № 4. – С. 19-21.

35. Гладышева А.А. Информативность морфологических признаков в оценке тренированности спортсменов / А.А. Гладышева // Материалы XII Всесоюз. конф. по вопросам физиологии, морфологии, биохимии мышечной деятельности. – Львов, 1969. – С. 248-250.

36. Годик М.А. О методике тестирования физического состояния детей / М.А. Годик, Т.А. Шанина, Г.Ф. Шитикова // Теория и практика физической культуры. – 1973. - № 8. – С. 32-35.

37. Горкин М.Я. Врабатываемость подростков при мышечной работе и при некоторых физических упражнениях / М.Я. Горкин, С.Б.Шуржик, К.К. Бойко // Теория и практика физической культуры. – 1956. - № 3. – С. 208-210.

38. Гужаловский А.А. Этапность в развитии физических (двигательных) качеств и проблема оптимизации физической подготовки детей школьного возраста : Автореф. дис. … д-ра пед. наук / А.А. Гужаловский. – М., 1980. – 26 с.

39. Дворянов М.И. Причины отсева велосипедистов из ДЮСШ / М.И. Дворянов, С.Я. Юранов, А.В. Хоревич // Проблемы спорта высших достижений: Тезисы докладов Респ. научно-практ. конф. – Минск, 1994. – С. 80-81.

40. Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте / А.Г. Дембо. – М.: Медицина, 1988. – 288 с.

41. Дорохов Р.Н. Опыт использования оригинальной метрической схемы соматотипирования в спортивно-морфологических исследованиях / Р.Н. Дорохов // Теория и практика физической культуры. – 1969. - № 1. – С 14-20.

42. Дудин Н.П. Значение некоторых морфофункциональных и психомоторных характеристик для отбора юных спортсменов / Н.П. Дудин, Н.В. Макаренко // Теория и практика физической культуры. – 1993. - № 11. – С. 27-29.

43. Ефремов Г.О. Предельное потребление кислорода у юношей в связи с показателями их физической подготовленности / Г.О. Ефремов // Теория и практика физической культуры. – 1945. - № 5. – С. 352-359.

44. Жданова А.Г. Физкультурная антропометрия и ее задачи в связи с антропологией / А.Г. Жданова, П.Н. Башкиров // Теория и практика физической культуры. – 1961. - № 3. – С. 227-229.

45. Захаров Ю.В. Работоспособность взрослых, подростков и детей при мышечной работе различной мощности / Ю.В. Захаров // Теория и практика физической культуры. – 1967. - № 7. – С. 48-50.

46. Зациорский В.М. О двух типах показателей выносливости / В.М. Зациорский, Н.И. Волков, Н.Г. Кулик // Теория и практика физической культуры. – 1965. – № 2. – С. 21-23.

47. Зациорский В.М. Влияние наследственности и среды на развитие двигательных качеств человека (материалы исследований на близнецах) / В.М. Зациорский, Л.П. Сергиенко // Теория и практика физической культуры. – 1975. - № 6. – С. 22-29.

48. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена / В.М. Зациорский. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 200 с.

49. Иваницкий М.Ф. Отбор учащихся в ДЮСШ / М.Ф. Иваницкий // Теория и практика физической культуры. – 1966. - № 7. – С. 18-19.

50. Коробков А.В. О взаимосвязи быстроты, силы и выносливости / А.В. Коробков // Теория и практика физической культуры. - 1954. - № 5. – С. 340-348.

51. Коробков А.В. Взаимосвязь и диссоциация качественных особенностей двигательной деятельности / А.В. Коробков // Теория и практика физической культуры. – 1958. - № 7. – С. 517-525.

52. Коробков А.В. Выносливость и ее физиологические основы / А.В. Коробков // Теория и практика физической культуры. – 1958. - № 5. – С. 55.

53. Коробков А.В. К вопросу о развитии представлений о физиологических основах спортивной тренировки / А.В. Коробков // Теория и практика физической культуры. – 1959. - № 6. – С. 514-523; - № 7. – С. 592-599.

54. Крестовников А.Н. Учение о высшей нервной деятельности и некоторые вопросы физиологии физических упражнений / А.Н. Крестовников // Теория и практика физической культуры. – 1951. - № 1. – С. 13-15.

55. Кукушкин Г.И. Физическое развитие спортсмена / Г.И. Кукушкин // Теория и практика физической культуры. – 1962. - № 12. – С. 22-24.

56. Лукьянова Р.П. Физическое развитие и физическая работоспособность юных легкоатлетов, футболистов и баскетболистов / Р.П. Лукьянова, Н.И. Новоселова // Теория и практика физической культуры. – 1964. - № 6. – С. 38-40.

57. Максименко Г.Н. Научно-методические основы подготовки юных спортсменов, специализирующихся в легкой атлетике, спортивных играх на этапе углубленной тренировки: Автореф. дисс. … д-ра пед. наук / Н.Г. Максименко. – М., 1966. – 64 с.

58. Майсурадзе М.И. О влиянии силовых упражнений на развитие выносливости / М.И. Майсураддзе // Теория и практика физической культуры. – 1960. - № 11. – С. 40-42.

59. Майсурадзе М.И. Влияние скоростно-силовых упражнений на развитие выносливости в беге на 1500 м / М.И. Майсурадзе // Теория и практика физической культуры. – 1965. - № 7. – С. 27-29.

60. Мартиросов Э.Г. Морфологические критерии отбора и контроля в велосипедном спорте (трек): Методические рекомендации / Э.Г. Мартиросов, В.М. Жданова, В.М. Лунгу. – ВНИИФК. – М., 1985. – 20 с.

61. Минаева Н.А. Вопросы теории и методики отбора перспективных спортсменов в технически сложных видах спорта (на примере гимнастики) / Н.А. Минаева // Материалы III Всесоюз. науч. конф. по проблемам юношеского спорта. – М., 1973. – С. 147-148.

62. Мищенко В.С. Оценка перспективности юных спортсменов, специализирующихся в циклических видах спорта, на основе физиологических критериев / В.С. Мищенко, В.Ф. Дьяченко // Отбор, контроль и прогнозирование в спортивной тренировке: Сборник научных трудов / КГИФК. – Киев, 1990. – С. 74-96.

63. Мотылянская Р.Е. Некоторые вопросы врачебно-физиологического раздела методики спортивного отбора в ДЮСШ // Теория и практика физической культуры. – 1968. - № 4. – С. 40-45.

64. Мотылянская Р.Е. Обоснование целесообразности применения лабораторных моделей нагрузок для изучения работоспособности и показателей адаптации организма к упражнениям на выносливость / Р.Е. Мотылянская // Выносливость у юных спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1969. – С. 11-21.

65. Никитюк Б.А. Физическая культура и ауксология / Б.А. Никитюк // Теория и практика физической культуры. – 1979. – № 10. – С. 18-21.

66. Попков В.Н. Отбор и контроль в юношеском велосипедном спорте с использованием морфофункциональных характеристик: Автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Виталий Николаевич Попков. – Омск, 2001. – 50 с.

67. Смодлака В. Морфологические изменения в организме тренированного и перетренированного спортсмена / В. Смодлака // Теория и практика физической культуры. – 1958. - № 5. – С. 327-329.

68. Таннер Дж. Рост и конституция человека / Дж. Таннер // Биология человека. – М., 1968. – С. 217-230.

69. Таннер Дж. Физическое сложение и атлетические рекорды / Дж. Таннер // Англия. – 1965. - № 5. – С. 97-111.

70. Milicetowa H. Problemy antropologii w wyhowanii fizicznym i sporte / H. Milicetowa // Wych.fiz. i Sport. – 1969. – Т. XIII. - № 3. – S. 3-6.

Исполнитель работы ________________________________ О.В.ЗВЕРЕВ

Научный руководитель ____________________________ М.М.КОВЫЛИН

Заведующий кафедрой Теории

и методики единоборств ___________________________ М.М.КОВЫЛИН

Дата защиты ______________________

Оценка за работу _______________________________

Председатель Государственной

аттестационной комиссии ___________________________________

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.