В. Л. Васильев

Допущено

Государственным комитетом СССР

по народному образованию в качестве

учебника для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальности «Правоведение».

МОСКВА

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1991

Рецензенты:

кафедра прокурорского надзора

за предварительным следствием и дознанием Института повышения квалификации руководящих кадров Прокуратуры СССР (Харьковский филиал), зав. кафедрой доктор юридических наук Зеленецкий B.C.,

доктор психологических наук, профессор Тутушкина М.К.

© Издательство «Юридическая литература», 1991

Для нашего времени характерно значительное развитие психологической науки, проникновение ее во все сферы человеческой деятельности, использование данных психологии в решении проблем хозяйственного и культурного строительства, решение на научной основе вопросов совершенствования работы правоохранительных органов и должностных лиц, создание профессиограммы юридических профессий. Глубокое исследование указанных вопросов требует психологического анализа личности и юридической деятельности, который опирается на изучение основных психологических явлений, процессов, состояний, их особенностей в правовой сфере (потребности, мотивы, цели, темперамент, установка, социальная направленность и другие характеристики личности).

Изложенные выше вопросы можно объединить одним общим понятием — психологическая культура юриста. Она предполагает наличии у всех работников юридических органов развитой системы психологических знаний, а также навыков и приемов, которые обеспечивают высокую культуру общения. Психологическая культура повышает эффективность юридической деятельности, способствует ее гуманизации.

Преподавание юридической психологии студентам-юристам в значительной степени затрудняется отсутствием научно-методической литературы и в первую очередь — отсутствием пособий по данной дисциплине. Предлагаемая работа является попыткой систематизировать курс юридической психологии.

При написании этого учебника автор ставил следующие цели:

1) раскрыть теоретические понятия и положения лекционного курса;

2) предоставить возможность студентам самостоятельно работать над психологической и юридической литературой по данной дисциплине;

3) ознакомить студентов с основами общей и социальной психологии применительно к юридической психологии;

4) показать специфику психических закономерностей в правовом регулировании.

В настоящей работе автор учитывал опыт преподавания юридической психологии на психологическом факультете, а также судебной психологии на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета и в Институте усовершенствования следственных работников при Прокуратуре СССР.

Юридическая психология включает в себя различные области научных знаний, является прикладной наукой и в равной мере принадлежит как психологии, так и юриспруденции. В области общественных отношений, регулируемых нормами права, психическая деятельность людей приобретает своеобразные черты, которые обусловлены спецификой человеческой деятельности в сфере правового регулирования.

Право всегда связано с нормативным поведением людей. Ниже мы кратко рассмотрим эти понятия, после чего перейдем к рассмотрению системы "человек — право" и "человек — право — общество", а затем — к анализу правоохранительной и других видов юридической деятельности.

Являясь активным членом общества, человек совершает поступки, действия, которые подчиняются определенным правилам. Правила, обязательные для какого-то конкретного множества (массы) людей, называются нормами поведения, которые устанавливаются самими людьми в интересах либо всего общества, либо отдельных групп и классов.

Все нормы поведения обычно делят на технические и социальные. Первые регулируют деятельность человека по использованию природных ресурсов (нормы расхода топлива, электроэнергии, воды и т. п.) и орудий труда. Социальные нормы регулируют человеческие действия в отношениях между людьми.

Социальные нормы включают в себя обычаи, мораль и право. Все социальные нормы, исходя из принятых в обществе оценок, требуют либо воздержания от определенных поступков, либо совершения каких-то активных действий.

Методологическая особенность юридической психологии состоит в том, что центр тяжести в познании переносится на личность как субъект деятельности. Таким образом, если право в первую очередь выделяет в человеке правонарушителя, то юридическая психология исследует человека в правонарушителе, в свидетеле, потерпевшем и т. п.

Психологическое состояние так же, как и устойчивые, особенности характера и личности потерпевшего, правонарушителя, свидетеля, развиваются и протекают не иначе, как подчиняясь общепсихологическим и психофизиологическим законам. Специфика предмета юридической психологии заключается в своеобразии видения этих состояний, в исследовании их правового значения в процессе установления истины, в поисках научно обоснованных методов снижения возможности нарушения правовых норм путем психологической коррекции этих состояний, равно как и свойств личности правонарушителей.

Следователь, производя предварительное следствие, суд, разбирая дело в судебном заседании, выясняют сложные переплетения человеческих взаимоотношений, порой трудно поддающиеся учету психологические, субъективные качества людей, мотивы, по которым человек совершил преступление. Так, в делах об убийстве, о доведении до самоубийства, об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, о хулиганстве, о кражах рассматриваются по существу психологические вопросы — корысти и мести, коварства и жестокости, любви и ревности и др. При этом судья, прокурор, следователь, работник органов дознания имеют дело не только с преступниками, но и с самыми различными людьми, выступающими в качестве свидетелей, потерпевших, экспертов, понятых. Личность каждого из них сложилась в определенных условиях общественной жизни, индивидуальны образы их мышления, неодинаковы их характеры, своеобразны их отношения к самим себе, к окружающему миру.

Точное представление о том, почему мы поступаем так, а не иначе, дает нам возможность лучше понять свою жизнь и более сознательно властвовать над нею. Судья и следователь, прокурор и защитник, администратор и воспитатель исправительных колоний должны быть вооружены психологическими знаниями, позволяющими правильно ориентироваться в сложных и запутанных отношениях и конфликтах, в которых им приходится разбираться. Бесспорно, что значение психологической науки необходимо каждому, кто имеет дело с людьми, кто признак воздействовать на них, воспитывать их. Наука о психической жизни и деятельности человека, изучающая такие процессы, как ощущение и восприятие, запоминание и мышление, чувства и воля, свойства личности с индивидуальными особенностями, темперамент, характер, возраст, склонности, не может не иметь самого прямого отношения к раскрытию и расследованию преступлений, рассмотрению дел в суде.

В значительной степени задали психологии определяются потребностями в совершенствовании практической деятельности органонов правосудия.

Работники следствия и суда, повседневно сталкиваясь с разнообразными проявлениями психики подследственного, потерпевшего, свидетеля, конечно же, стараются разобраться в сложностях их душевного мира с тем, чтобы правильно понять его к образом оценить. Особенность самой профессии следователя, прокурора и судьи состоит в том, что она естественно формирует определенные знания о человеческой психике, заставляя оперировать положениями так называемой практической психологии и быть а какой-то мере осведомленными в этой области. Однако объем и качество таких знаний, преимущественно интуитивных, не могут выйти за рамки индивидуального опыта и личных данных того или иного работника. Кроме того, такие эмпирические знания о душевном мире человека, приобретаемые от случая к случаю, бессистемны, и поэтому они не могут удовлетворять все возрастающие требования жизни. Для наиболее объективного и квалифицированного решения множества вопросов, постоянно возникающих перед судебно-следственными работниками, наряду с юридической и общей эрудицией, профессиональным опытом, требуются также и обширные психологические знания.

Занимаясь исследованием теневых сторон жизни, иногда в самых отталкивающих ее проявлениях, следователь, судья должны уметь сохранить личную невосприимчивость (иммунитет) к отрицательным влияниям и избежать нежелательного искажения личности, так называемой профессиональной деформации (подозрительность, самоуверенность, обвинительный уклон и т. п.).

Особенности труда этих работников делают необходимой морально-психологическую закалку, ибо они связаны со значительным напряжением умственных и моральных сил.

Юристам необходимо рдеть рационально распределять свои силы и способности, чтобы сохранить результативность труда на протяжении всего рабочего дня, владеть профессиональными психологическими качествами, чтобы при наименьшей затрате нервной энергии получать оптимальные доказательственные данные. В последовательном развитии таких профессиональных качеств, как гибкость ума и характера, острая наблюдательность и цепкая память, самообладание и выдержка, принципиальность и справедливость, организованность и самостоятельность, большое значение имеют рекомендации психологической науки, которая указывает верные пути и средства их формирования. Наряду с этим дальнейшее повышение эффективности труда судебно-следственных работников требует всесторонней, глубокой разработки психологических основ криминалистической тактики, а также психологии других участников уголовного судопроизводства (обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и др.). Психологическая компетентность судебно-следственных работников помогает "предотвратить чреватые иногда тяжелыми последствиями ошибки, которые могут возникнуть при суждении о человеческих поступках вследствие недоучета психологических моментов[1]".

Юридическая психология — научно-практическая дисциплина, которая изучает психологические закономерности системы "человек — право", разрабатывает рекомендации, направленные на повышение эффективности этой системы.

Методологическую основу юридической психологии составляет системно-структурный анализ процесса деятельности, который рассматривается во взаимосвязи со структурой личности и системой правовых норм.

Таким образом, в центре внимания этой науки находятся психологические проблемы согласования человека и права как элементов одной системы.

Исследуя проблему предмета и системы юридической психологии, автор исходит из принципиального положения, что психологические закономерности в области правоприменительной деятельности делятся на две большие категории: деятельность правопослушную и деятельность, связанную с теми или иными правонарушениями.

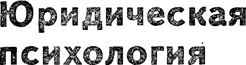

Этими методологическими предпосылками, а также принципом иерархии определяется построение системы юридической психологии, в которой последовательно анализируются психологические закономерности в сфере правопослушного поведения и в сфере социальной патологии (см. схему).

В общей части юридической психологии излагаются предмет, система, история, методы, связь с другими научными дисциплинами, а также основы общей и социальной психологии. В специальном разделе рассказывается о закономерностях правопослушного поведения, правовом сознании и интуиции личности, их роли в формировании иммунитета личности к криминогенной ситуации.

СИСТЕМА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Особенная часть юридической психологии, которую часто называют психологией, состоит из следующих разделов: криминальная психология, психология потерпевшего, психология правонарушений несовершеннолетних, следственная психология, психология судебного процесса, судебно-психологическая экспертиза и исправительно-трудовая психология.

Юридическая психология - самостоятельная психологическая дисциплина, изучающая человека во всей полноте. С другой стороны, в этой научной дисциплине ярко выражены юридические аспекты, которые обусловливают комплекс объективных закономерностей, изучаемых данной дисциплиной. Она разрабатывает психологические основы:

1) правопослушного поведения (правосознание, мораль, общественное мнение, социальные стереотипы);

2) преступного поведения (структура личности преступника, преступный стереотип, структура преступной группы, криминогенная ситуация, структура личности потерпевшего и их роль в генезисе преступного поведения);

3) правоохранительной деятельности (профилактика правонарушений, следственная психология, психология судебного процесса, судебно-психологическая экспертиза);

4) ресоциализации правонарушителей (исправительно-трудовая психология, психология адаптации после освобождения из ИТУ);

5) психологии несовершеннолетних (психологические особенности проблем, изложенных в пунктах 1 — 4).

Юридическая психология решает следующие задачи:

психологических закономерностей воздействия и правоохранительной деятельности на отдельных лиц, группы, коллективы;

разработку научных по повышению эффективности правоохранительной деятельности, строгому соблюдению законности, успешному осуществлению задач правосудия и перевоспитания лиц, совершивших преступление.

Наряду с развитием криминальной психологии, психологии потерпевшего, психологии и других дисциплин, входящих в структуру особенной части юридической психологии, за последние годы в нашей стране получили развитие исследования психологии юридического труда, в частности отдельных его сторон, профессиограмм юридических профессий, профессионального отбора и профессиональной ориентации в области юриспруденции.

Для оптимизации правоохранительной деятельности необходимо, с одной стороны, подробное описание всех сторон этой сложной профессиональной деятельности, личностных качеств и навыков, которые в ней реализуются, и, с другой - научно обоснованные рекомендации о соответствии конкретной человеческой личности объективным требованиям, предъявляемым к профессии юристов, о методике подбора и расстановки юридических кадров.

Психология юридического труда — самостоятельная психологическая дисциплина: комплекс основных изучаемых ею проблем связан с юридической профессиографией, профессиональной консультацией и ориентацией, профессиональным отбором и профессиональным воспитанием, специализацией и предупреждением профессиональной деформации работников правоохранительных органов. Однако есть целый ряд пограничных аспектов, по которым эта дисциплина входит в систему юридической психологии: например, индивидуальные особенности личности работника и их реализация в правоохранительной деятельности (индивидуальный стиль допроса), доминирование различных сторон профессиональной деятельности на различных этапах, роль личностных качеств в достижении успеха (или неуспеха) в различных профессиональных ситуациях и т. д.

Синтез психологии и юриспруденции в научных дисциплинах - юридической психологии и психологии юридического труда — должен привести к взаимному обогащению этих наук, разрешению одной из наиболее актуальных проблем в этой стыковой области — повышению эффективности правоохранительной деятельности.

Юридическая психология в современном ее понимании - наука, изучающая различные психологические аспекты личности и деятельности в условиях правового регулирования, может успешно развиваться и решать комплекс стоящих перед ней задач только благодаря системному подходу.

Для современной науки характерно совмещение двух противоположных тенденций — возрастающей дифференциации и интеграции различных наук. Возникновение специальных дисциплин объясняется, конечно, растущей дифференциацией и прогрессом аналитических методов науки. Однако в области человекознания эта тенденция переплетается с синтетическими подходами к реальным целостным или сложным видам человеческой деятельности. Поэтому специализация знаний в этой области чаще всего сочетается с комплексным объединением отдельных частных учений в общую теорию того или иного образования, свойства или вида человеческой деятельности[2].

Изучение генезиса правонарушений характеризуется различными подходами к этим явлениям в зависимости от научной дисциплины, поскольку структура конкретного правонарушения может быть проанализирована с разных точек зрения. Юридический подход характеризует его как деяние, состоящее из четырех элементов: объекта, субъекта, объективной и субъективной сторон. Для криминологии, социологии и психологии более продуктивен динамичный, генетический подход, позволяющий изучить поведение человека в развитии.

Идея комплексного подхода к определению предмета и задач криминальной психологии высказывалась еще в середине 20-х годов С. В. Познышевым. "Криминальная психология, — писал он, — изучает все те психические состояния личности, которые оказывают то или иное влияние на уголовную ответственность, и предмет криминальной психологии составляет не отдельные психические процессы в возможном мысленном их обосновании, а личность в известном круге ее проявлений, относящихся к области преступления или борьбы с ним[3].

Важная задача криминальной психологии — выделить внутренние личностные предпосылки, которые во взаимодействии с определенной внешней ситуацией могут создать криминогенную ситуацию, т. е. определить криминогенные личностные качества и предпосылки. Далее, в рамках криминальной психологии устанавливаются специфические особенности личности, которые причинно обусловливают в ней криминогенные предпосылки (дефекты правосознания, нравственности, культуры эмоций и т. д.), а также устанавливается причинная связь между выявленными дефектами и склонностью к совершению определенной категории преступлений. Криминальная психология исследует механизм иммунитета личности к криминогенной ситуации и через познание закономерностей этого явления разрабатывает рекомендации по профилактике преступности.

Аналогичные задачи ("по другую сторону барьера") в криминогенной ситуации ставит и должна решать психология потерпевшего.

Психология потерпевшего изучает факторы формирования личности потерпевшего, его поведение в генезисе преступления, а также разрабатывает практические рекомендации по методике допроса потерпевшего и воспитания у людей морально-волевых качеств, которые обеспечивали бы защиту от преступного посягательства. Психология потерпевшего тесно связана с уголовным правом, криминологией, социальной психологией и психологией личности.

Психологические исследования личности потерпевшего и его деятельности представляются весьма актуальными, так как способствуют решению целого ряда вопросов: более правильной квалификации преступлений, изучению их причин и условий, более всестороннему расследованию уголовных дел, обнаружению новых доказательств и т.д.

Проблема включает в себя следующие аспекты: методы исследования личности потерпевшего, изучение поведения потерпевшего непосредственно перед событием преступления, в момент события преступления, после него и, наконец, в стадии предварительного следствия.

Сложная проблема формирования преступного умысла может быть достаточно глубоко исследована в первую очередь в рамках криминальной психологии и психологии потерпевшего.

В особом разделе криминальная психология исследует психологические аспекты неосторожной преступности, в том числе бытовую и профессиональную неосторожность.

Преступность — большое социальное зло, а преступность несовершеннолетних — это зло, многократно увеличенное. Значительное количество особо опасных рецидивистов свое первое преступление совершили в возрасте до 18 лет. Общество, желающее избавиться от преступности, прежде всего должно правильно воспитывать детей.

В подавляющем большинстве случаев в число подростков-правонарушителей попадают те, у которых не сложились отношения в школьном коллективе.

Таким образом, юридическая психология исследует антисоциальное поведение несовершеннолетнего и влияние на него факторов внешней микросреды, а также особенности личности подростка, которые обусловливают его индивидуальное реагирование на различные "жизненные неудачи", и разрабатывает рекомендации, направленные на профилактику детской и юношеской преступности.

Предварительное следствие ~ это целенаправленный процесс, целью которого является реконструкция (восстановление) события преступления; имевшего место в прошлом, по следам, обнаруженным следователем в настоящем (ст. ст. 20,21 УПК РСФСР).

Можно выделить по крайней мере два направления такой реконструкции: реконструкцию самого события преступления и объективных условий, которые способствовали его совершению. Окончательной целью такой реконструкции является получение исчерпывающих сведений об объекте и объективной стороне состава преступления.

Второе направление реконструкции — исследование личности в ее эволюции, развитии, изучение механизма преступного умысла, преступной установи», субъективного отношения преступника к совершенному деянию. Такая реконструкция того, чтобы получить исчерпывающую информацию о субъекте и субъективной стороне состава преступления, о конкретных причинах данного преступления, которые проявляются через преступные установки и преступное исследуемой личности.

В рамках следственной психологии разрабатываются психологические основы важнейших следственных действий: осмотра, допроса, обыска, опознания и др. — и разрабатываются психологические рекомендации, направленные на повышение их эффективности.

Психология рассмотрения уголовного дела в суде исследует закономерности психической деятельности всех лиц, участвующих в рассмотрении уголовного дела в суде, а также воспитательное воздействие судебного процесса и приговора на подсудимого и других лиц, роль общественного мнения мак фактора, влияющего на судебный процесс, и др. С этим разделом тесно связаны науки: уголовное право, уголовный процесс, социальная психология, судебная этика.

Психологический анализ судебного процесса дает возможность разработать рекомендации, направленные на повышение эффективности правосудия, культуры процесса, максимального воспитательного воздействия на всех его участников.

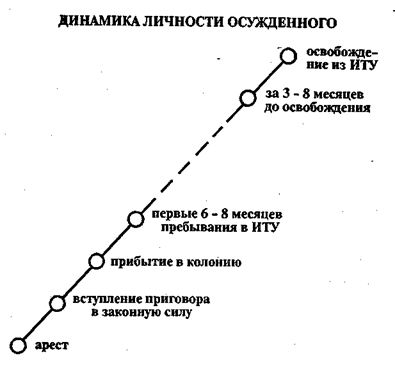

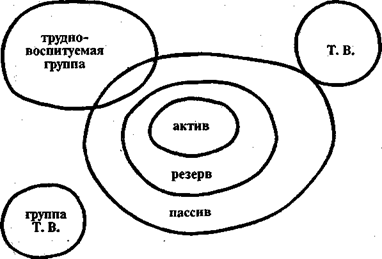

Исправительно-трудовая психология исследует психологические стороны перевоспитания преступления, их к трудовой деятельности и адаптации к нормальному существованию в нормальной социальной среде, динамику личности осужденного, факторы, влияющие на его перевоспитание, структуру коллектива а также разрабатывает рекомендации по перевоспитанию и ресоциализации осужденных

Эти задачи не могут быть решены без использования данных различных наук, изучающих личность человека, его взаимоотношения с коллективом, а также роль различных факторов, отрицательно воздействующих на личность осужденного. Одной из наиболее актуальных наук, способствующих решению задач, является исправительно-трудовая которая исследует закономерности деятельности человека, отбывающего наказание, и основные факторы, влияющие на него в процессе перевоспитания: режим, труд, коллектив, воспитательное воздействие, а также факультативные факторы - семья, дружеские связи с лицами, находящимися на воле, учеба, увлечение самодеятельностью и т. д.

Исправительно-трудовая психология тесно связана с исправительно-трудовым правом, педагогикой, психологией труда и социальной психологией.

Синтез психологии и юриспруденции в новой научной дисциплине — юридической психологии — должен привести к взаимному обогащению обеих наук, разрешению одной из наиболее актуальных проблем — повышению эффективности правоохранительной деятельности.

Юридическая психология — одна из сравнительно молодых отраслей психологии. Первые попытки систематического решения некоторых задач юриспруденции методами психологической науки относятся к XVIII в.

В развитии юридической психологии можно выделить следующие три этапа:

1. Ранняя история юридической психологии — XVIII в. и первая половина XIX в.

2. Первоначальное оформление юридической психологии как науки — конец XIX в. и начало XX в.

3. История советской юридической психологии.

Как большинство новых наук, возникших на стыке различных отраслей человеческих знаний, юридическая психология на первых этапах своего развития не имела самостоятельности, не располагала специальными кадрами ученых. Относящиеся к этой дисциплине вопросы пытались решать отдельные психологи, юристы и даже специалисты в других областях знаний. Начальный этап развития связан с необходимостью обращения правовых наук к психологии для разрешения специфически»: задач, которые не могли быть решены традиционными методами правоведения. Юридическая психология, как многие другие отрасли психологической науки, прошла путь от чисто умозрительных построений к научно-экспериментальному исследованию.

Одним из первых авторов, который рассмотрел ряд судебно-психологических аспектов и выразил идею гуманизма; был М. М. Щербатов (1733 — 1790). В своих трудах он требовал, чтобы законы разрабатывались с учетом индивидуальных особенностей личности человека, один из первых поднял вопрос об условно-досрочном освобождении от отбытия наказания. Он положительно оценивал фактор труда в перевоспитании преступника.

Представляют интерес и работы И. Т. Посошкова (1652— 1726), в которых давались психологические рекомендации относительно допроса обвиняемых и свидетелей, классификация преступников, затрагивались и некоторые другие вопросы[4].

Распространение идеи исправления и перевоспитания преступника заставило право обратиться к психологии для научного обоснования этих проблем. Над их решением в начале XIX в. в России работали В. К. Елпатьевский, П. Д. Лодий, Л. С. Гордиенко, Хр. Штельцер и др.

Однако сама психология, носившая в то время метафизический, умозрительный характер, не могла даже в союзе с уголовным правом разработать достаточно обоснованные критерии и методы изучения человеческой личности.

Значительное количество работ по юридической психологии появилось в России в 3-й четверти XIX в. Это работы И. С. Баршева "Взгляд на науку уголовного законоведения", К. Я. Яновича-Яневского "Мысли об уголовной юстиции с точки зрения психологии и физиологии", А. У. Фрезе "Очерк судебной психологии", Л. Е. Владимирова "Психические особенности преступников по новейшим исследованиям" и некоторые другие.

В указанных работах высказывались идеи чисто прагматического использования психологических знаний в конкретной деятельности судебных и следственных органов. Так, И. С. Баршев, например, писал, что если судья не знает психологии, то это будет "суд не над живыми существами, а над трупами".

В работах немецких ученых И. Гофбауэра "Психология в ее основных применениях к судебной жизни" (1808) и И. Фридриха "Систематическое руководство по судебной психологии" (1835) сделана попытка использовать данные психологии в расследовании преступлений.

Психологические вопросы оценки свидетельских показаний занимали и выдающегося французского ученого — математика Лапласа. В "Опытах философии теории вероятностей", изданной во Франции в 1814 году (русский перевод, М. 1908), Лаплас изучает вероятность свидетельских показаний наряду с вероятностью исходов судебных приговоров, резолюций на собраниях и т.д., пытаясь дать им оценку в математическом исчислении. Лаплас считал, что элементы вероятности того, что данное показание соответствует действительности, слагаются:

1) из вероятностей самого события, о котором повествует свидетель;

2) из вероятности четырех гипотез в отношении допрашиваемого:

а) свидетель не ошибается и не лжет;

б) свидетель лжет, но ошибается;

в) свидетель не ошибается, но лжет;

г) свидетель и лжет, и ошибается.

Лаплас понимал трудность оценки подобным образом правдивости или ложности показаний свидетеля из-за большого числа обстоятельств, сопровождающих факты, о которых они свидетельствуют, но считал, что суд в своих суждениях также опирается не на математическую достоверность, а лишь на вероятность. Но тем не менее схема Лапласа интересна как первая попытка создать научную методику оценки свидетельских показаний.

Изучение проблем судебной психологии долгое время дальше этих первых попыток не шло. Во второй половине XIX века не только успешное развитие естественных наук, но и рост преступности во всех ведущих капиталистических странах послужили толчком к дальнейшему оживлению и расширению судебно-психологических исследований.

Конец XIX в. и начало XX в. связаны с интенсивным развитием психологии, психиатрии и ряда юридических дисциплин (в первую очередь—уголовного права). Ряд ученых, представлявших эти науки в тот период, занимали прогрессивные позиции (И.М.Сеченов, В.М.Бехтерев, С.С.Корсаков, В.П.Сербский, А.Ф. Кони и др.).

Развитие психологии, психиатрии и права привело к необходимости оформления юридической психологии как самостоятельной научной дисциплины. П.И.Ковалевский в 1899 году поставил вопрос о разделении психопатологии и правовой психологии, а также введении этих наук в курс юридического образования.

Примерно в этот же период развернулась борьба между антропологической и социологической школами уголовного права. Родоначальником антропологической школы был Ч. Ломброзо, создавший теорию "врожденного преступника", который в силу своих атавистических черт не может быть исправлен,

Представители социологической школы использовали идеи утопического социализма и решающее значение в объяснении причин преступности придавали социальным фактам. Для этого времени некоторые идеи социологической школы имели прогрессивные элементы.

В начале XX в. в юридической психологии возникают экспериментальные методы исследования.

Значительное количество работ этого периода посвящено психологии свидетельских показаний. Это работы И.Н.Холчева "Мечтательная ложь", Гр.Португалова "О свидетельских показаниях "(1903), Е. М. Кулишера "Психология свидетельских показаний и судебное следствие" (1904). На эту же тему были сделаны доклады в Казани М.М.Хомяковым "К вопросу о психологии свидетеля" (1903), А.В.Завадским и А.И.Елистратовым "О влиянии вопросов без внушения на достоверность свидетельских показаний" (1904), а в Петербурге — О.Б.Гольдовским "Психология свидетельских показаний" (1904).

Появляются работы Л.Е.Владимирова, Г.С.Фельдштейна, М.Л.Гернета и некоторых других, в которых исследуется психология личности преступника.

Наиболее обстоятельная работа по судебной психологии принадлежала Гансу Гроссу. В его "Криминальной психологии", вышедшей в 1898 г., использованы результаты общепатологических экспериментальных исследований ряда психологов того времени.

В изучении психологии расследования преступлений серьезным шагом вперед было непосредственное применение экспериментального метода психологии. Один из создателей этого метода французский психолог Альфред Бинэ впервые экспериментальным путем изучал вопрос о влиянии внушения на детские показания. В 1900 г. он опубликовал книгу под названием "Внушаемость", в которой вопросам влияния внушения на детские показания посвящена специальная глава. В ней А.Бинэ делает небезынтересные выводы: 1) ответы на вопросы всегда содержат сшибки; 2) в целях правильной оценки показаний в протоколах судебных заседаний следует подробно излагать как вопросы, так и ответы на них.

В 1902 г. эксперименты для определения достоверности свидетельских показаний производил немецкий психолог Вильям Штерн. Задачей своих экспериментов он ставил не изыскание научно обоснованных приемов получения показаний как это делал А.Бинэ, а установление степени достоверности показаний. Опираясь на свои данные, В.Штерн утверждал, что свидетельские показания принципиально недостоверны, порочны, поскольку "забывание есть правило, а воспоминание - исключение"[5]. Итоги своего исследования В.Штерн доложил на заседании Берлинского психологического общества, они вызвали большой интерес в юридических кругах многих стран Европы. Впоследствии В. Штерн создал персоналистическую концепцию памяти, носившую ярко выраженный идеалистический характер. По этой концепции память человека не является отражением объективной реальности, а выступает лишь как ее искажение в угоду узко эгоистическим интересам личности, ее индивидуалистическим намерениям, ее гордости, тщеславию, честолюбию и пр.

Доклад В. Штерна вызвал бурную реакцию и у русских юристов. Рьяными сторонниками В.Штерна в России стали профессор Петербургского университета О.Б.Гольдовский, профессора Казанского университета А.В.Завадский и А.И.Елистратов. Они самостоятельно провели серию опытов, подобных опытам В.Штерна, и сделали аналогичные ему выводы. О.Гольдовский говорил: "Психологические основания ошибок очень различны и вывод из сопоставления картины, воспроизведенной свидетелем, с действительностью, получается очень печальный. Свидетель не дает точной копии, но лишь суррогат ее[6]".

Взгляды А.В.Завадского и А.И.Елистратова наиболее точно сформулированы в следующем высказывании:

«В.Штерн произвел ряд опытов над достоверностью свидетельских показаний. Опыты дали ему право составить такое положение: безошибочные показания будут исключением, правилом же должны считаться показания с ошибками. Положение это может считаться вполне установленным»[7].

Вопросами судебной психологии в Германии занимались также О.Липпман, А.Крамер, В.Ф.Лист, С.Яффа и др. С 1903 г. В.Штерн при сотрудничестве Листа и Гросса стал выпускать журнал "Доклады по психологии показаний".

Исследования по криминалистической психологии проводились и в других странах: во Франции — Клапаредом, в США — Мейерсом, а также Миккном Кеттедом, который в 1895 г. предел эксперимент с памятью студентов, а затем предложил составить указатель степеней точности свидетельских показаний.

Над вопросами психологии свидетельских показаний в России работали также М.М.Хомяков, М.Л.Бухвалова, А.Н.Берштейн, Е.М.Кулишер и др. В 1905 г. вышел сборник "Проблемы психологии. Ложь и свидетельские показания". Многие статьи сборника пронизывала идея о недостоверности свидетельских показаний.

Характерным является отзыв об экспериментах В.Штерна, тогдашнего обер-прокурора уголовно-кассационного Сената России (впоследствии министра юстиции) Щегловитова И.Г. Он писал: "Новейшие наблюдения показывают, что свидетельские показания содержат множество непроизвольных искажений истины, и поэтому необходимо избегать установления внешней обстановки преступления исключительно при помощи свидетелей"[8].

Однако необходимо отметить, что далеко не все ученые юристы и психологи того периода полностью разделяли негативное отношение к свидетельским показаниям. Среди них прежде всего следует назвать крупнейшего русского юриста А.Ф.Кони. В прениях по докладу О. Гольдовского "О психологии свидетельских показаний" на заседании уголовного отделения юридического общества Петербургского университета А.Кони резко выступил против выводов В.Штерна и О.Гольдовского. Он говорил: "Нельзя скрывать, что исследования Штерна крайне односторонни, нельзя скрывать и того, что в сущности это столько же поход против свидетелей, сколько и судей и особенно присяжных заседателей[9]. Позднее, на заседании того же общества, А.Ф.Кони выступил с самостоятельным докладом по тому же вопросу[10], который по существу был ответом на неосновательные утверждения о ненадежности свидетельских показаний.

Ученые Казанского университета М.А.Лазарев и В.И.Валицкий констатировали, что положения Штерна не будут иметь значения для практики, что важнейшее зло при свидетельских показаниях не непроизвольные ошибки, а сознательная ложь свидетелей, явление распространенное более, чем принято считать: почти 3/4 свидетелей отступают от правды.

Известный советский психолог Б.М.Теплов правильно отмечал, что даже при полной субъективной добросовестности авторов результаты психологических экспериментов по содержанию будут определяться теорией, которой они руководствуются[11]. В своих психологических изысканиях В.Штерн и другие проявляли непонимание особенностей психического отражения объективной действительности. Так, сущность непроизвольной памяти они рассматривали как случайный результат пассивного запечатления мозгом действующих на него факторов. "Наш обзор различных теорий памяти в зарубежной психологии показал, что основным и общим для них пороком является то, что память не изучалась как продукт деятельности, и прежде всего практической деятельности субъекта, а также и как особая, самостоятельная идеальная деятельность. Это являлось одной из основных причин, порождавших как механистические, так и идеалистические представления о памяти[12]".

Развитие наук, в том числе наук о социальных общественных явлениях, порождает стремление разобраться в причинах преступности, дать научное обоснование деятельности социальных институтов, занимающихся ее предупреждением. Таким образом, уже в XIX веке начинает складываться новый подход к решению данной проблемы, основной сутью которого является стремление вскрыть причины преступного поведения и на их основе составить программу практической деятельности по борьбе с преступлениями и преступностью.

В середине XIX века Чезаре Ломброзо один из первых попытался научно объяснить природу преступного поведения с позиции антропологии. Теория Ломброзо находит последователей до настоящего времени. Отголоски ее можно найти и в современных теориях, таких, как теория хромосомных аномалий Клайнфельтера, во фрейдистских и неофрейдистских учениях о врожденной агрессии и разрушительных влечениях, генной инженерии.

Очевидно, если до конца следовать логике антропологической теории Ч. Ломброзо, то борьба с преступностью должна осуществляться путем физического уничтожения либо пожизненной изоляции "врожденных" преступников. Биологизаторский подход в объяснении природы преступного поведения был подвергнут серьезной, справедливой критике уже со стороны буржуазных социологов, современников Ломброзо, когда преступность начала изучаться как социальное явление.

Конец XIX — начало XX века характеризуется социологизацией криминологического знания, когда причины преступности как социального явления начали изучать буржуазные социологи Ж.Кетле, Э.Дюркгейм, П.Дюпати, М.Вебер, Л.Леви-Брюль и другие, которые, применив метод социальной статистики, преодолели антропологический подход в объяснении природы преступного поведения, показав зависимость отклоняющегося поведения от социальных условий существования общества. Эти работы были безусловно прогрессивным явлением своего времени.

Солидный статистический анализ различных аномальных проявлений (преступности, самоубийств, проституции), проведенный, в частности, Жаном Кегле, Эмилем Дюркгеймом за определенный исторический отрезок времени, показал, что число аномалий в поведении людей всякий раз неизбежно возрастало в период войн, экономических кризисов, социальных потрясений, что убедительно опровергало теорию "врожденного" преступника, указывая на социальные корни этого явления.

Эти факты нашли свое отражение, в частности, в ряде социально-психологических теорий преступности американских социальных психологов этого периода — Р.Мертока, Э.Сатерленда, Д.Матса, Т.Сайкса, Э.Глюка и др. В работах этих авторов представлены многообразные подходы к объяснению природы делинквентного поведения за счет различных социально-психологических механизмов и феноменов, регулирующих взаимодействие и поведение людей в группе. Характерная черта различных буржуазных социально-психологических теорий преступности — отсутствие единой методологической платформы, игнорирование социально-экономической детерминированности преступности я других негативных социальных явлений.

Отличительная особенность современного криминологического знания — это системный подход к рассмотрению и изучению причин и факторов отклоняющегося поведения, разработка проблемы одновременно представителями различных отраслей науки: юристами, социологами, психологами, медиками.

Это позволяет, в свою очередь, комплексно подходить к практике предупреждения преступлений. Немалую роль при этом играет психолого-педагогическое оснащение тех социальных институтов, которые на практике осуществляют правоохранительную, превентивную, пенитенциарную деятельность.

Современные биологизаторские криминологические теории далеко не так наивно, как Ломброзо, объясняют природу преступного поведения. Они строят свои аргументы на достижениях современных наук, генетики, психологии, психоанализа. Так, в частности, одной из сенсаций 70-х годов было открытие так называемого синдрома Клайнфельтера: хромосомные нарушения типа 74XYY при нормальном наборе хромосом у мужчин 46XY среди преступников встречаются в 36 раз чаще.

Была проведена также проверка гипотезы, согласно которой хромосомные аномалии чаще встречаются не вообще у всех преступников, а прежде всего среди лиц высокого роста. Американский национальный центр психического здоровья в 1970 году опубликовал доклад, включающий обзор 45 исследований относительно предполагаемой связи хромосомных аномалий с преступностью. Всего было исследовано 5342 преступника, при этом специально была подобрана группа лиц высокого роста, что якобы чаще всего связано с агрессивным поведением при хромосомных нарушениях. Среди этих лиц лишь у 2% были обнаружены хромосомные нарушения, среди преступников любого роста — 0,7%, среди контрольной группы законопослушных граждан, которая составляла 327 человек, — 0,1%[13].

По существу, это исследование установило некоторую минимальную связь хромосомных аномалий не столько с преступностью, сколько с душевными заболеваниями.

На международной конференции во Франции в 1972 году исследователи разных стран высказали единодушное мнение, что зависимость между генными нарушениями и преступностью не подтверждается статистически.

Таким образом, теория хромосомных, аномалий, как и когда-то антропологическая теория преступности, при более тщательном изучении не нашла своего подтверждения и была подвергнута серьезной обоснованной критика.

Особое внимание последователи биологизаторского подхода, и в частности представители фрейдистской и неофрейдистской школы, уделяют объяснению природы такого свойства, как агрессивность, которая якобы служит первопричиной насильственных преступлений. Агрессия — поведение, целью которого является нанесение вреда некоторому объекту или человеку. Она возникает, по мнению фрейдистов и неофрейдистов, в результате того, что по различным причинам не получают реализацию отдельные неосознаваемые врожденные влечения, что и вызывает в жизни агрессивную энергию, энергию разрушения. В качестве таких неосознаваемых врожденных влечений З.Фрейд рассматривал либидо, А.Адлер - стремление к власти, к превосходству над другими, Э.Фром - влечение к разрушению.

Очевидно, что при таком объяснении агрессивность неизбежно должна возникнуть у любого человека с изначальными врожденными, сильно выраженными неосознаваемыми влечениями, которые далеко не всегда способны реализоваться в жизни и потому находят свой выход в деструктивном, разрушительном поведении.

Однако последующие исследователи агрессивности и ее природы как за рубежом, так и у нас в стране (А.Бандуры, Д.Бергковец, А.Басс, Э.Квятковская-Тохович, С.Н.Ениколопов и др.) существенно изменили точку зрения на природу агрессии и на ее выражение.

Все большая роль в природе агрессии отводится социальным прижизненно действующим факторам. Так, А.Бандуры считает, что агрессия — результат искаженного процесса социализации, в частности результат злоупотребления родителей наказаниями, жестоким отношением к детям. А.Берговец указывает, что между объективной ситуацией и агрессивным поведением человека всегда выступают две опосредующие причины: готовность к агрессии (злость) и интерпретация, толкование для себя данной ситуации.

Индивидуальные психосоматические и половозрастные особенности, связанные с ними отклонения (отставание в умственном развитии, нервно-психические и соматические патологии, кризисные возрастные периоды развития и т.д.) рассматриваются как психобиологические предпосылки асоциального поведения, которые способны затруднять социальную адаптацию индивида, отнюдь не являясь при этом фатальной предопределяющей причиной преступного поведения.

В настоящее время в буржуазной криминологии наибольший удельный вес занимают социально-психологические теории преступности, объясняющие социально-психологические механизмы усвоения так называемой делинквентной морали, механизма нейтрализации морального контроля, защитные механизмы. В этом направлении в социальной психологии США существует целый ряд довольно оригинальных попыток объяснить способы, формирования делинквентной субкультуры у несовершеннолетних.

Сюда можно отнести теорию "социальной аномалии" Р.Мертона, которая построена на гипотезе об отмирании, отпадении норм морали при делинквентном поведении (социология преступности); теорию "нейтрализации" Д.Матса, Т.Сайкса, считающих, что преступник в целом разделяет общепринятые нормы морали, но оправдывает свое преступное поведение.

Развитию науки юридической психологии в первые годы Советской власти весьма способствовал большой общественный интерес к вопросам осуществления правосудия, законности, личности преступника и др. В стране начался поиск новых форм предупреждения преступности и перевоспитания правонарушителей. Юридическая психология приняла активное участие в решении этих проблем. В 1925 году в нашей стране впервые в мире был организован Государственный институт по изучению преступности и преступника. В течение первых пяти лет существования этим институтом было опубликовано значительное количество работ по юридической психологии. Специальные кабинеты по изучению преступника и преступности были организованы в Москве, Ленинграде, Саратове, Киеве, Харькове, Минске, Баку и других городах.

Одновременно велись исследования по психологии свидетельских показаний, психологической экспертизе и некоторым другим проблемам[14].

Интересные работы провел психолог А.Р.Лурия в лаборатории экспериментальной психологии, созданной в 1927 году при Московской губернской прокуратуре. В этих исследованиях изучались возможности применения методов экспериментальной психологии для расследования преступлений и были сформулированы принципы работы прибора, который впоследствии получил наименование "разоблачителя лжи" (лай-детектор)[15].

Значительный вклад в развитие юридической психологии того периода времени внесли В.М.Бехтерев и А.Ф.Кони.

Секции криминальной психологии, криминалистической рефлексологии и психологии были образованы на первом и втором Всероссийских съездах по психоневрологии (январь 1923 года).

Уже в первые годы Советской власти юристы и психологи настойчиво искали новые формы борьбы с преступностью. Новый общественный строй видел в преступнике прежде всего человека. Этот гуманистический принцип, положенный в основу советского законодательного регулирования вопросов доказывания, естественно, усиливал интерес к психологическим особенностям людей, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства, вводил психологию в круг проблем, исследование которых было важно для успешного расследования преступлений.

Сущность судебно-психологических изысканий того периода современный советский психолог А.В.Петровский охарактеризовал следующим образом: "В 20-е годы "судебная психология" — это авторитетная и обширная область науки, имеющая предметом изучения психологические предпосылки преступления, быт и психологию различных групп преступников, психологию свидетельских показаний и судебно-психологическую экспертизу, психологию заключенного (тюремная психология) и т.п[16].

В те годы в Москве и на Украине были переведены и изданы труды западных ученых: Г.Гросса, О.Липпмана, Э.Штерна, М.Геринга, Г.Мюнстерберга, А.Тельвига.

Все это, безусловно, не могло не повлиять на судебно-психологические исследования. Так, в работе А.Я.Ханторовича "Психология свидетельских показаний" (1925) ощущается влияние немецкого психолога В.Штерна и его последователей.

В 1927 году появилась статья Н.Гладышевского "Наша нормальная неправдивость", Б которой автор сделал вывод о том, что органы чувств человека (зрение, слух, обоняние, осязание) несовершенны и, следовательно, причины, порождающие в показаниях свидетелей, неустранимы[17]. Сходные выводы содержались и в другой статье Гладышевского "Рефлексология свидетельских показаний[18].

В 1922 г. Кони брошюру "Память и внимание", в которой излагались вопросы свидетельских показаний[19]. А.Р.Лурия в ряде своих исследований подверг специальному психологическому анализу сущность свидетельских показаний". Много внимания уделял вопросам психологии свидетельских показаний известный тогда судебный психолог А.Е.Брусиловский[20]. Следует особо остановиться на исследованиях А.С.Тагера, немало сделавшего для судебной психологии вообще и для психологии свидетельских показаний в особенности. Он считал, что уголовный процесс — это самый подлинный исследовательский процесс и что формирование и изучение научных основ его предпосылок не может не дать значительного материала для законотворчества.

17 декабря 1928 г. А.С.Тагер выступил на совете Психологического института с докладом "Об итогах и перспективах изучения судебной психологии". Совместно с А.Е.Брусиловским, С.В.Познышевым, С.Т.Геллерштейном он принимал активное участие в работе I Всесоюзного съезда по изучению поведения человека в 1930 г. в Москве. Съезд имел специальную секцию по судебной психологии, где обсуждались различные вопросы изучения психологических проблем, касающихся борьбы с преступностью.

Были заслушаны доклады А.С.Тагера "Об итогах и перспективах изучения судебной психологии" и А.Е.Брусиловского "Основные проблемы психологии подсудимого в уголовном процессе"[21].

В Московском Государственном институте экспериментальной психологии (ныне Всесоюзный институт психологии) А.С.Тагер возглавлял экспериментальные работы по психологии свидетельских показаний. Он составил программу исследований, которая охватывает формирование показаний свидетелей от процесса восприятия фактов и явлений в различных ситуациях до их процессуального закрепления. Тагер искал формы исследований, вскрывающие особенности формирования показании с учетом психологических навыков свидетелей, которые зависят от профессии, возраста, эмоциональных состояний и т.д. Но Тагер считал невозможным ограничиться таким дифференцированным исследованием показаний, несмотря даже на их многократное повторение в различных вариантах. По его мнению массовое дифференцированное исследование должно сочетаться с индивидуально-дифференцированным исследованием, учитывать особенности каждого испытуемого, например, зрения, слуха, свойства памяти при воспроизведении показаний через различные сроки. А.С.Тагер писал: "Поскольку в исследовании психологии показаний мы в конце концов должны дойти до исследования источников ошибок как в восприятиях свидетелей, так и в сохранении и переработке восприятии, так и репродукции показаний, включая сюда и вопрос о превращении мыслей в слова, постольку мы не можем обойтись без исследования работы каждого испытуемого и сопоставления итогов с его психической продукцией в виде свидетельского показания"[22].

Представляют интерес и работы К.И.Сотонина, в которых освещались психологические аспекты деятельности следователя и судьи, вопросы получения правдивых свидетельских показаний, методы обнаружения в них непроизвольной лжи[23].

В 1934 г. была опубликована работа М.С.Строговича и А.Е.Брусиловского "Свидетельские показания в качестве судебных доказательств", которая явилась своеобразным итогом судебно-психологических исследований того периода.

В начале 30-х годов исследования по судебной психологии так же, как и исследования в области трудовой, социальной, медицинской психологии, были прерваны и до середины 50-х годов в развитии этой науки наступил временный перерыв.

Основными предпосылками для возобновления исследований в области юридической психологии были решения XX съезда КПСС.

В 1964 году было принято постановление ЦК КПСС "О мерах по дальнейшему развитию юридической науки и улучшению юридического образования в стране", которое восстановило юридическую психологию во всех юридических вузах страны. В 1965-66 гг. началось чтение специальных курсов юридической психологии в юридических вузах Москвы, Ленинграда, Минска и некоторых других городов. В 1966 году Министерством высшего и среднего образования СССР проведен всесоюзный семинар по вопросам преподавания юридической психологии и основных проблем этой науки.

В мае 1971 года в Москве состоялась первая Всесоюзная конференция по судебной психологии.

В июне 1971 года в Тбилиси на 4-м Всесоюзном съезде психологов судебная психология была представлена отдельной секцией.

В настоящее время в нашей стране в области юридической психологии ведется значительное количество исследований, среди которых можно выделить следующие основные направления:

1. Общие вопросы юридической психологии (предмет, система, методы, история, связи с другими науками).

2. Правосознание и правовая психология.

3.Профессиограммы юридических профессий, психологическая характеристика юридической деятельности.

4. Криминальная психология. Психология преступника и преступления.

5. Психология предварительного следствия.

6. Психология уголовного судопроизводства.

7. Судебно-психологическая экспертиза.

8. Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей.

9. Исправительно-трудовая психология и др. Такова, в самых общих чертах, история зарождения и развития юридической психологии.

Каждой науке присущ свой предмет и соответствующие ему методы научного исследования. Однако независимо от того, в какой области ведется исследование, к научным методам предъявляются следующие требования.

Во-первых, изучаемое явление должно быть исследовано в своем развитии и в связи с окружающей средой, во взаимосвязи с другими системами.

Во-вторых, научное исследование должно быть объективно. Это означает, что исследователь ничего не должен в ходе исследования привносить от себя как в процессе наблюдения, так и в формулировании конечных выводов.

Если в самом общем виде охарактеризовать состояние современного научного знания и формирующиеся на этой основе методологические потребности, то, видимо, надо прежде всего констатировать, что научное знание стало более глубоким и сложным, многоуровневым и многомерным. Именно свойствам и вместе с тем потребностям развития современного научного знания и соответствуют основные направления системного подхода.

Юридическая психология - самостоятельная научная дисциплина, в центре внимания которой находятся проблемы согласования человека и права как элементов единой системы. Она может успешно развиваться и решать комплекс стоящих перед ней задач только благодаря системному подходу.

Основа системного подхода — исследование процесса деятельности во взаимосвязи со структурой личности и системой правовых норм. Только системный метод позволяет достаточно глубоко проанализировать взаимодействие этих структур и выявить основные психологические закономерности такого взаимодействия, дать достаточно полное описание процесса с учетом всех его элементов.

Для юридической психологии продуктивно применение одного из принципов системного анализа — иерархии систем, суть которого заключается в том, что любая система рассматривается как часть другой, более широкой системы, а ее элементы — как самостоятельные системы. Этот принцип позволяет, с одной стороны, акцентировать внимание на многоуровневой организации изучаемой действительности, а с другой стороны, представляет возможность сосредоточить исследование на определенном качественно своеобразном явлении.

Представляет интерес высказывание М.М.Орзиха:

"Поведенческая" проблематика правоведения должна разрабатываться в свете теории социально-правовой активности личности. Это обеспечивает возможность не только определения действенности правовых средств, степени достижения целей законодателя, но дает более полное представление о личности, как деятеле, субъекте правовой деятельности, о правового воздействия на личность (подчеркнуто мною.—В.В.), социальном и личностном потенциале права и эффективности его социального действия на различных стадиях развертывания правовой активности (в процессе принятия решения, осуществления правового действия, его оценки). На этой основе возможно теоретическое и конкретно-социологическое изучение интенсивности правовой деятельности личности, определение ее меры, степени в условиях демократического политико-правового режима, разработка рекомендаций по интенсификации этой деятельности[24]".

Функция и назначение отдельных частей могут быть поняты только в свете целостного представления. Психология пошла преимущественно по пути дифференциации целого, анализа частей и их связей друг с другом.

Объектом изучения юридической психологии и психологии юридического труда является человек как субъект правоохранительной деятельности и участник правоотношений. В этом аспекте человека изучают юриспруденция, философия, психология и ряд других наук. Задача юридической психологии — в первую очередь исследовать и вывести психологические закономерности деятельности и личности человека в области правового регулирования и разработать практические рекомендации по повышению эффективности правоохранительной деятельности.

Методология этой дисциплины отличается тем, что личность изучается в динамике правонарушения, в процессе его реконструкции по материалам следственного и судебного дела. Это дает уникальную возможность познания целого ряда психических закономерностей, наблюдать и исследовать которые в иных условиях невозможно или крайне затруднительно (действие человека, когда его жизни угрожает смертельная опасность, в аварийных ситуациях, в криминогенных конфликтах и т.п.). Это обстоятельство позволяет широко использовать данные юридической психологии в смежных психологических дисциплинах.

Одним из методологических принципов юридической психологии является личностный подход. Юридическая психология всегда имеет объектом исследования личность, поскольку именно к ней адресована система правовых норм. Это позволяет построить структуру личности и выделить такие ее элементы, которые являются значимыми в криминогенных ситуациях, в различных сторонах правоохранительной деятельности, при разработке стратегии ресоциализации правонарушителей и т.д. Одна из важных задач юридической психологии — выделение внутренних личностных предпосылок, которые во взаимодействии с определенными внешними факторами могут создать для данной личности криминогенную ситуацию, т.е. выделение криминогенных личностных качеств и предпосылок.

В этой связи особую ценность приобретает развитие ведущей в отечественной науке общепсихологической теории ~ теории деятельности (Выготский, Леонтьев, Лурия, Запорожец и др.).

Деятельность — одна из основных психологических категорий. Однако общепризнанного ее определения не существует.

С.Л.Рубинштейн отмечает органическую связь между деятельностью и сознанием человека. По его мнению деятельность — это "процесс, посредством которого реализуется то или иное отношение человека к окружающему его миру, — другим людям, к задачам, которые ставит перед ним жизнь[25]".

Любая деятельность включает цель, условия, в которых она дана, способы и средства ее достижения, мотив, ради которого человек стремится к достижению определенной цели и который сам выступает в качестве отдаленно высшей цели, и, наконец, результат деятельности. Личность человека характеризуется прежде всего теми основными, кардинальными целями, которые являются смыслом жизни человека и движущими силами его деятельности, поведения. Основные цели интегрируют личность. Известно, что еще У.Джемс определил личность как "борца за цели". Личность, действительно, реально существует лишь в процессе достижения целей, выработки планов деятельности, поисков способов их осуществления, оценки результатов и т.п. Перефразируя известное положение С.Л.Рубинштейна о том, что основным способом существования психического является процесс, деятельность, можно сказать, что основным способом существования личности является процесс, деятельность.

Леонтьев А.Н. считал, что содержание деятельности — это "единица жизни, опосредованной психическим отражением, реальная функция которого состоит в том, что ориентирует субъекта в предметном мире"[26].

Платонов К.К. дает следующее определение: "Человеческая деятельность или, что является синонимом, сознательная деятельность — это такая форма взаимосвязи со средой, в которой человек осуществляет сознательно поставленную цель... Структура любой деятельности может быть уложена в такую общую схему: цель — мотив — способ — результат[27].

Исследование сложной, многоцелевой интеллектуальной деятельности (например, юридической) возможно только с включением в процесс исследования самого деятеля, его личности, и результаты таких исследований дают возможность решать наиболее актуальные вопросы системы психологии юридического труда. На первоначальном этане таких исследований важно сосредоточить внимание на наиболее типических, характерных именно для правоохранительной деятельности сторонах. Познание психологических закономерностей деятельности этой профессии создает предпосылки для выявления типичных закономерностей, характерных для юридической деятельности вообще и правоохранительной деятельности в частности.

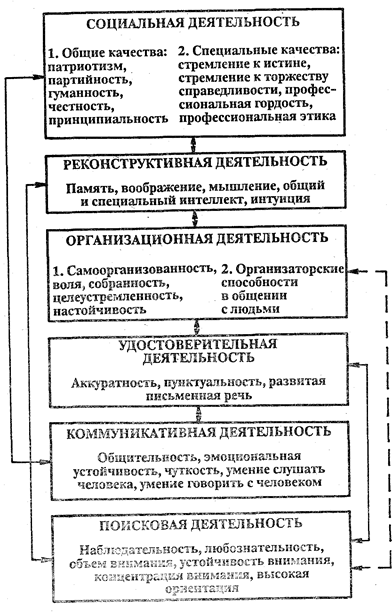

Примером реализации системного метода в психологии юридического труда может служить профессиограмма, которая представляет собой сложную иерархическую структуру. Каждая из шести сторон профессиограммы отражает, во-первых, определенный цикл профессиональной деятельности, а во-вторых, в ней реализуются личностные качества, навыки, умения, а также знания, которые обеспечивают профессиональный успех на этом уровне деятельности (см. гл. И).

Основной путь исследования интегральной индивидуальности (например, личности следователя) — системный подход. Одно из главных методологических требований этого подхода заключается в том, что характеристика системы в целом требует иных понятий, чем характеристика отдельных иерархических уровней. Системный подход требует установления многомерных связей между множеством различных показателей, а кривые регрессии (корреляции) отражают связи лишь между двумя мерилами. В этой связи представляет интерес высказывание В.С.Мерлина, что "если психолог выжал из человека сто графиков, это отнюдь не значит, что он познал его индивидуальность[28].

На следующем этапе психологического исследования правоохранительной деятельности основной целью должен быть переход от анализа отдельных сторон этой деятельности к построению системы, которая отражала бы все стороны деятельности в их динамике и иерархической зависимости.

Дополняя системно-структурный подход принципом иерархии, мы разделяем точку зрения К.К.Платонова, который рассматривает все психические феномены как ступени иерархической лестницы, у которой низшие структуры подчинены (субординированы) высшим, а высшие, включая в себя низшие и опираясь на них, не сводятся к их сумме, так как переходы от ступени к ступени осуществляются как скачки на основе появления новых системных качеств[29].

Окончательной целью такого исследования должно быть построение динамической, иерархической системы "личность-деятельность" (например, личность следователя — следственная деятельность).

Юридическая психология широко использует различные методы юриспруденции и психологии для раскрытия изучаемых ею объективных закономерностей. Эти методы можно классифицировать как по целям, так и по способам исследования.

По целям исследования методы судебной психологии делятся на следующие три группы:

1. Методы научного исследования. С их помощью изучаются психические закономерности человеческих отношений, регулируемых нормами права, а также разрабатываются научно обоснованные рекомендации для практических работников, занимающихся работой по борьбе или предупреждению преступности.

2. Методы психологического воздействия на личность. Они осуществляются должностными лицами, ведущими борьбу с преступностью. Диапазон применения этих методов ограничен рамками уголовно-процессуального законодательства и этики. Эти методы преследуют цели предупреждения преступной деятельности, раскрытия преступления и выявления его причин, перевоспитания преступников, адаптации (приспособления) его к условиям нормального существования в нормальной социальной среде. Эти методы, помимо их уголовно-процессуальной регламентации, основаны на научных методах психологии и тесно связаны с криминалистикой, криминологией, исправительно-трудовой педагогикой и другими дисциплинами.

3. Методы судебно-психологической экспертизы. Целью этих методов является наиболее полное и объективное исследование, проводимое экспертом-психологом по постановлению следственных или судебных органов. Диапазон применяемых в этом исследовании методов ограничен требованиями законодательства, регламентирующего производство экспертизы.

К своеобразным методам юридической психологии относится психологический анализ уголовного дела. Особенно продуктивным является здесь исследование проблемы принятия решения (криминальная психология, следственная психология, психология судебного процесса, психология потерпевшего и др.).

К особенностям юридической психологии, в частности, относятся особые, исключительные условия и обстоятельства, в которых находится исследуемая личность: потерпевший, преступник, свидетель-очевидец. Эти условия (криминогенная ситуация, криминальная ситуация, следственная ситуация и т.д.), в которых личность действует, "обнажают" такие ее структуры и качества, которые в условиях обычного исследования либо очень трудно уловимы, либо вообще не видны. Это обстоятельство давно используется писателями для более глубокого раскрытия образа литературного героя в острой криминальной ситуации ("Братья Карамазовы" и "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского, "Воскресение" Л.Н.Толстого и др.).

Актуальным для юридической психологии является метод психоанализа, который способствует более глубокому и всестороннему исследованию личности, в особенности сферы подсознания. Психоанализ получил распространение при исследовании мотивов преступного поведения, истинных причин сложных конфликтов, определении степени социальной запущенности и др. (более подробно см. с. 241,242, 252 - 254).

Применительно к способам исследования судебная психология располагает следующими методами.

Метод наблюдения. Основная ценность его заключается в том, что в процессе исследования не нарушается обычный ход деятельности человека. При этом для получения объективных результатов необходимо соблюдать ряд условий:

заранее определить, какие закономерности наблюдения нас интересуют, составить программу наблюдения, правильно фиксировать результаты и, главное, определить место самого наблюдающего и его роль в среде изучаемых лиц. Соблюдение этих требований очень важно для ситуаций, которые изучаются в судебной психологии. Для регистрации результатов наблюдения могут быть использованы технические средства, в первую очередь запись речи наблюдаемого на магнитофонную пленку. В некоторых случаях полезно применить фотосъемку и киносъемку. В условиях предварительного следствия технические средства могут быть применены только в рамках процессуального закона. Полученные и зафиксированные таким образом результаты следственного действия могут рассматриваться одновременно как способ закрепления доказательств и как фиксированный результат наблюдения за поведением лица в определенных условиях. Например, прослушивая магнитофонную запись допроса обвиняемого, мы одновременно получаем сведения о его эмоциональном состоянии.

Наблюдение может проводиться не только исследователем-психологом, но любым должностным лицом, которому необходимо получить соответствующую информацию для использования данных ее анализа в борьбе с преступностью. В частности, наблюдение может производиться следователем с целью правильной диагностики личности. Большое значение для получения информации о возможной причастности допрашиваемого к событию преступления может иметь наблюдение за мимикой и жестами этого лица. А чтобы избежать предвзятой субъективной оценки результатов такого наблюдения, оно должно вестись строго объективно, с регистрацией всех фактов, полученных при наблюдении, и при достаточно научной интерпретации результатов наблюдения (более подробно см. § 3 гл. X).

Очень важные данные могут быть получены следователем в результате наблюдения за поведением обыскиваемого и анализа результатов этого наблюдения (подробнее см. §6 гл.Х).

Метод эксперимента. При использовании данного метода экспериментатор изучает зависимость особенностей психических процессов от особенностей действующих на испытуемого внешних стимулов. Эксперимент строится таким образом, чтобы внешняя стимуляция изменялась по строго определенной программе. Отличие эксперимента от наблюдения заключается в первую очередь в том, что при наблюдении исследователь должен ожидать наступления того или иного психического явления, а при эксперименте он может с помощью изменения внешней ситуации преднамеренно вызвать нужный психический процесс. В практике судебно-психологических исследований получили распространение лабораторный и естественный эксперименты.

Лабораторный эксперимент распространен в основном в научных исследованиях, а также при проведении судебно-психологической экспертизы. Для него характерно применение довольно сложного лабораторного оборудования (многоканальные осциллографы, тахистаскопы и др.). С помощью лабораторного эксперимента исследовались, в частности, такие профессиональные качества следователей, как внимание, наблюдательность и др. (более подробно см. гл.гл. VI, X). К недостаткам лабораторного эксперимента следует отнести трудность использования техники в условиях практической деятельности правоохранительных органов, а также отличие протекания психических процессов в лабораторных условиях от их протекания в обычных условиях. Эти недостатки и преодолеваются при использовании метода естественного эксперимента. В первую очередь это относится к проведению следственных экспериментов, целью которых является проверка определенных психофизиологических качеств потерпевших, свидетелей и других лиц. В сложных случаях проведения подобных следственных экспериментов мы рекомендуем для участия в их проведении приглашать специалиста-психолога.

Анкетный метод. Этот метод характеризуется однородностью вопросов, которые задаются относительно большой группе лиц для получения количественного материала об интересующих исследователя фактах. Этот материал подвергается статистической обработке и анализу. В области судебной психологии анкетный метод получил распространение при исследовании механизма образования преступного умысла (проводилось анкетирование большого количества расхитителей государственной собственности, хулиганов). Анкетный метод довольно широко применялся при исследовании профессиограммы следователя, профессиональной пригодности и профессиональной деформации следователя. В настоящее время анкетный метод начал применяться практическими работниками для исследования некоторых аспектов причин преступности.

Параллельно с анкетированием применялся "автомат общественного мнения". "Автомат общественного мнения" разработан в Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения АН СССР.

Главное достоинство этого метода — его полная анонимность. Благодаря этому на целый ряд "критических" вопросов испытуемые дали автомату иные ответы, нежели в анкетах.

Метод интервью (беседа). Этот вспомогательный метод может быть использован в самом начале исследования с целью общей ориентировки и создания рабочей гипотезы. Такое его применение характерно, в частности, при исследовании личности на предварительном следствии. Свободная, непринужденная беседа, в ходе которой следователь изучает основные особенности личности собеседника, вырабатывает индивидуальный подход и вступает в контакт с допрашиваемым; такая беседа очень часто предшествует основной части допроса и достижению его главной цели — получению объективной и полной информации о событии преступления.

Интервью (беседа) может применяться и после анкетных исследований, когда их результаты углубляются и дифференцируются путем собеседования. При подготовке к беседе следует большое внимание уделять формулировке вопросов, которые должны быть краткими, конкретными и понятными.

Весьма продуктивным представляется в юридической психологии исследование психических закономерностей поведения личности, которое имеет правовые последствия в проблемной ситуации. Этот подход эффективен как для изучения психических закономерностей правопослушного поведения, так и для выяснения механизмов противоправного поведения и различных его последствий (от раскрытия преступления до ресоциализации преступника).

Итак, системный подход в сочетании с различными методами психологии и юриспруденции позволяет достаточно глубоко проанализировать взаимодействие и выявить основные психологические закономерности процесса деятельности, структуры личности и системы правовых норм, дать точное описание этого взаимодействия с учетом всех участвующих элементов и выделить значимые свойства.

В системе "человек — право" в первую очередь реализуются личностные аспекты человека как общественного существа, включенного в социальные отношения, как носителя сознания и, в частности, правосознания. Нередко применяемая формулировка "человеческая личность" некорректна. Хотя слова "человек" и "личность" — не синонимы и человек может не быть личностью (новорожденный), личность — это всегда человек, и личности нет ни у кого, кроме человека.

Но человек — это не только личность, но и организм, вершина филогенеза живых существ.

Элементами структуры человека, взятого как цельность, являются общие (родовые), особенные (типовые) и единичные (индивидуальные) свойства. Множество свойств человека труднообозримо, о них написаны учебники эмбриологии, гистологии, анатомии, физиологии и психологии как минимум, ибо и в учебниках социологии, этики, права и педагогики говорится о свойствах человека. Особенностей человека, т.е. единичных свойств как индивидуальных различий, еще больше, и их описанию посвящена художественная литература и искусство, основными объектами которых являются люди как индивидуальности.

Но структурный подход позволяет разобраться в этом множестве свойств и особенностей человека, не только и даже не столько "разложив их по полочкам" подструктур первого, второго и последующих порядков, сколько вскрыв и показав связи и взаимоотношения этих свойств.

Первая категория кратковременных психических процессов — это ощущения, восприятия, память, мышление и т.д., которые определяются относительной кратковременностью их протекания. Ни один психический процесс не может, оставаясь самим собой, протекать более или менее долго.

Вторая категория - психические состояния: бодрость, усталость, активность, пассивность, раздражительность, настроение и т. д. Они протекают длительнее, чем психические процессы. Довольно долгое время на психическое состояние обращали внимание только патопсихологи, заслуга же их разностороннего изучения в общей психологии принадлежит главным образом Н.Д. Левитову[30].

Третья категория психических явлений — психические свойства личности. Они наиболее стойки, хотя, конечно, и не неизменны. Изменяются они в результате биологического развития человека от детства до старости. Могут они меняться и в результате заболевания. Но больше всего они трансформируются под влиянием социальных условий, и прежде всего воспитания и самовоспитания.

Эти три категории: кратковременные процессы, состояния и свойства личности — называют частнопсихологическими, так как они объединены общепсихологической категорией — психические явления[31].

Необходимость оценки различных психических процессов, свойств или состояний именно с позиций права порождает целый ряд вопросов, не свойственных никакой другой отрасли психологии, кроме юридической, и, следовательно, составляющих ее специфическое содержание, например, "способность полностью осознавать значение своих действий", вопрос о том, могли ли те или иные особенности характера и личности способствовать совершению противоправных действий и др.

В советской психологической науке прочно утвердилось положение о том, что любая реакция человека, весь строй его внутренней жизни зависит от тех особенностей личности, которые сложились у него в процессе его социального опыта, — от его потребностей и мотивов, интересов и установок, т.е. системы отношений к действительности. Для того чтобы понять действительную психологическую природу того или иного свойства, в том числе и профессионально значимого, т.е. определить, какую функцию оно выполнит в процессе деятельности, необходимо рассматривать это свойство в личностном аспекте — с точки зрения мотивов и целей этой деятельности. Для настоящего личностного подхода необходимо исследование каждого отдельного свойства в аспекте личности в целом[32].

Установлена также зависимость протекания отдельных психических процессов от тех потребностей и мотивов, которые побуждают человека к осуществлению этих процессов. При этом, как отмечает С.Л. Рубинштейн, эта зависимость выражается трояким образом: "Во-первых, в индивидуально-дифференциальных различиях. Люди в зависимости; от общего склада их индивидуальности различаются по типам восприятия и наблюдения, памяти и внимания... Индивидуальные различия проявляются в самом содержании воспринимаемого, запоминаемого и т.д.

Зависимость психических процессов от личности выражается, во-вторых, в том, что они... не имея самостоятельной линии, зависят от общего развития личности...

Тот факт, что психические процессы человека — суть проявления личности, выражается, в-третьих, в том, что у человека они не остаются только процессами, совершающимися самотеком, а превращаются в сознательно регулируемые действия или операции, которыми личность как бы овладевает и которые она направляет на решение встающих перед ней в жизни задач"[33].

Идея активного характера сознания внутренне согласуется с идеей "личностного подхода". Эта связь выражается в том, что сознание приобретает действенный характер в личности через систему ее методов и потребностей, являющихся истоками ее активности.

Представление о личности как о целостной структуре требует изучении процесса формирования личности (в условиях вуза или в ходе практической деятельности) делать упор на такие ее образования, которые создают эту целостность. Определяет целостную структуру личности прежде всего ее направленность. В основе направленности личности лежит возникающая в процессе жизни и воспитания человека устойчиво доминирующая система мотивов, в которой основные мотивы подчиняют себе все остальные. Направленность личности может проявляться в разных сферах ее жизни и деятельности. Однако наиболее глубокой является характеристика направленности с точки зрения отношения человека к обществу, к себе, к трудовой деятельности (профессиональная направленность).

Изучая личность в любом ее аспекте, нельзя произвольно отсекать изучаемое явление (процесс, свойство, качество) от личности в целом, от ее направленности, от системы ее отношений к действительности. Иными словами, в процессе психологического исследования личности, в частности в исследовании процесса формирования у нее профессионально важных психических качеств, необходимо иметь в виду то, какую функцию изучаемое психическое явление выполняет в сложной системе взаимодействия человека с окружающей его действительностью, в процессе его профессиональной деятельности.