Деление тяжелых ядер. Цепные ядерные реакции.

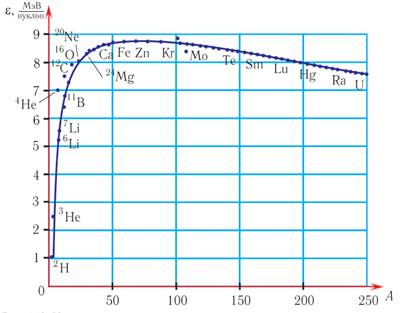

Особый тип ядерных реакций представляют ядерные реакции деления элементов, расположенных в конце периодической системы химических элементов. В результате таких реакций выделяется огромное количество энергии. Почему это происходит? Обратимся к графику удельной энергии связи нуклонов, изображенному на рисунке 1.

Рисунок 1. Удельная энергия связи ядер

Для

тяжелых ядер, например таких, как ![]() , удельная

энергия связи, приходящаяся на нуклон, составляет примерно 7,6 МэВ. Напомним,

что эта энергия связана с дефектом масс — суммарная масса свободных нуклонов

больше, чем масса ядра. Ядра химических элементов из середины периодической

системы элементов Менделеева обладают максимальной удельной энергией связи — до

8,8 МэВ на нуклон. Таким образом, при расщеплении тяжелого ядра на 2—3 более

легких осколка энергия связи, приходящаяся на каждый нуклон, увеличится на

величину порядка 1 МэВ. Согласно закону сохранения энергии, такое же количество

энергии выделится при делении ядра. Следовательно, в ходе ядерной реакции,

приводящей к появлению ядер с большей удельной энергией связи, должна

выделяться энергия. Число нуклонов в каждом ядре урана равно 235. Значит,

реакция расщепления одного ядра приводит к выделению более 200 МэВ энергии.

Даже учитывая всевозможные потери, это число несравнимо с энергией Е

≈1эВ, выделяемой в химических реакциях окисления (горения топлива).

, удельная

энергия связи, приходящаяся на нуклон, составляет примерно 7,6 МэВ. Напомним,

что эта энергия связана с дефектом масс — суммарная масса свободных нуклонов

больше, чем масса ядра. Ядра химических элементов из середины периодической

системы элементов Менделеева обладают максимальной удельной энергией связи — до

8,8 МэВ на нуклон. Таким образом, при расщеплении тяжелого ядра на 2—3 более

легких осколка энергия связи, приходящаяся на каждый нуклон, увеличится на

величину порядка 1 МэВ. Согласно закону сохранения энергии, такое же количество

энергии выделится при делении ядра. Следовательно, в ходе ядерной реакции,

приводящей к появлению ядер с большей удельной энергией связи, должна

выделяться энергия. Число нуклонов в каждом ядре урана равно 235. Значит,

реакция расщепления одного ядра приводит к выделению более 200 МэВ энергии.

Даже учитывая всевозможные потери, это число несравнимо с энергией Е

≈1эВ, выделяемой в химических реакциях окисления (горения топлива).

Выводы теоретиков нашли свое подтверждение в ходе многочисленных экспериментов в середине ХХ в. Основной вопрос заключался в том, как заставить ядро делиться. Бомбардировка α-частицами или протонами неэффективна ввиду их сильного отталкивания ядром. Поскольку электроны представляют собой слишком легкие «снаряды», то выбор пал на нейтроны. Они достаточно тяжелые (по сравнению с электронами) и в то же время электрически нейтральны. Вследствие этого нейтроны могут беспрепятственно подлетать к ядру-мишени, двигаясь со сколь угодно малой скоростью. Попав в сферу действия ядерных сил притяжения, нейтрон проникает в ядро.

В 1938 г. немецкие радиохимики Отто Ган,

Фриц Штрассман, Лизе Мейтнер, Отто Фриш впервые осуществили реакцию деления ![]() нейтронами:

нейтронами:

![]()

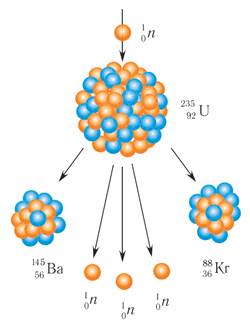

Отметим, что сама идея расщепления ядра была столь необычна, что ученый мир вначале не воспринял результаты их экспериментов. И только спустя некоторое время было осознано, что ядро урана распадается на два осколка. Данная реакция изображена на рисунке 2.

Рисунок 2. Реакция деления

ядра ![]() под действием нейтрона

под действием нейтрона

В 1940 г. советские физики Георгий

Николаевич Флеров и Константин Антонович Петржак обнаружили новый вид

радиоактивных превращений — спонтанное деление ядер урана ![]() .

В процессе деления образуются осколки — изотопы элементов середины

периодической системы со значениями Z от 34 (изотопы селена

.

В процессе деления образуются осколки — изотопы элементов середины

периодической системы со значениями Z от 34 (изотопы селена ![]() )

до 67 (изотопы гольмия

)

до 67 (изотопы гольмия ![]() ).

).

Новое явление было названо делением ядра из-за сходства с делением клетки в биологии. Наиболее вероятным является деление ядра на два осколка. Отношение их масс составляет примерно 3:2. Вероятность деления на три осколка составляет величину 10−2—10−8 от вероятности деления на два. Реакции деления ядер обычно являются экзотермическими с выделением энергии E ≈ 108 МэВ в каждом акте реакции.

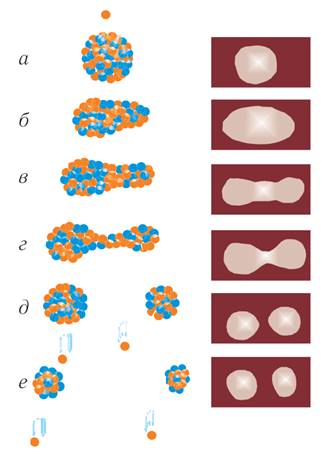

Наглядно процесс деления можно изобразить, представив ядро в виде капли заряженной жидкости. Вследствие того, что ядерные силы являются короткодействующими, они действуют только на расстояниях порядка 10−15 м. Поэтому нуклоны взаимодействуют только со своими ближайшими соседями. Вещество ядра практически несжимаемо. Между протонами в ядре, кроме ядерных сил притяжения, действуют, в отличие от нейтронов, еще и электростатические силы отталкивания. Так как ядро устойчиво, то ядерные силы и силы электростатического отталкивания в нем скомпенсированы. Поэтому ядро стремится принять шарообразную форму, аналогично капле жидкости в состоянии невесомости (рис. 3, а).

Рисунок 3. Капельная модель ядра и объяснение процесса деления ядер на ее основе. Справа — фотографии процесса деления капли жидкости

Согласно

капельной модели нейтрон при поглощении ядром передает ему дополнительную

энергию (подобно нагреву капли жидкости), которая распределяется между всеми

входящими в состав ядра нуклонами. Образуется новое промежуточное ядро,

находящееся в возбужденном состоянии (![]() )*:

)*:

![]() .

.

Ядерная «жидкость» начинает совершать колебания, ядро приобретает удлиненную форму типа гантели (рис. 3, б, в, г). Ядерные силы уже не в состоянии удержать все нуклоны вместе. Вследствие электростатического отталкивания двух сгустков ядерной «жидкости» ядро расщепляется на части (рис. 3, д), которые называются осколками деления. Деление сопровождается испусканием нейтронов (рис. 3, е).

При делении ядра урана один нейтрон первоначально вызывает деление одного ядра. Два осколка деления, уже не связанные мощными, но короткодействующими ядерными силами, с большими скоростями разлетаются за счет электростатического отталкивания. Суммарная кинетическая энергия осколков (E ≈ 170 МэВ) составляет основную долю всей энергии, освобождаемой при делении ядра (E ≈ 200 МэВ).

Появление осколков не единственный результат деления ядра. Начальное отношение числа нейтронов к числу протонов в ядре-осколке заметно больше значения этой величины для стабильных ядер сравнимой массы.

При каждом акте деления ядра образуется

2—3 новых нейтрона, каждый с энергией в среднем E ≈ 2 МэВ ![]() . Образовавшиеся осколки являются

β−-радиоактивными. Поэтому после ряда их β−-распадов

они превращаются в стабильные изотопы. Чаще всего дочернее ядро, образовавшееся

после β−-распада, оказывается возбужденным и переходит в

основное энергетическое состояние с испусканием γ-кванта.

. Образовавшиеся осколки являются

β−-радиоактивными. Поэтому после ряда их β−-распадов

они превращаются в стабильные изотопы. Чаще всего дочернее ядро, образовавшееся

после β−-распада, оказывается возбужденным и переходит в

основное энергетическое состояние с испусканием γ-кванта.

Используемые в качестве сырья для

получения искусственного горючего уран ![]() и

торий

и

торий ![]() начинают

делиться при энергии нейтронов около 1 МэВ. Особенность изотопов

начинают

делиться при энергии нейтронов около 1 МэВ. Особенность изотопов ![]() ,

,

![]() и

и

![]() состоит

в том, что они делятся под действием медленных нейтронов.

состоит

в том, что они делятся под действием медленных нейтронов.

В принципе можно разделить любое ядро, но энергетически выгодным деление становится для всех элементов тяжелее серебра. Для этого их необходимо «сильно ударить». Например, ядро золота делится при энергии нейтронов E ≥ 100 МэВ.

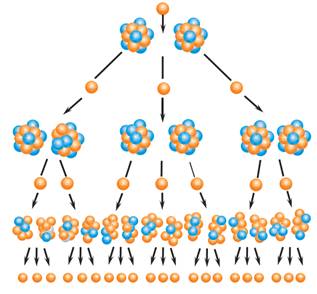

Поскольку деление ядер вызывают нейтроны, а в результате деления опять рождаются нейтроны, то при определенных условиях процесс, начавшись однажды с одного нейтрона, может принять характер цепной реакции: за одним делением последуют другие и т. д.

Ядерная реакция деления, в которой частицы, вызывающие реакцию, образуются как продукты этой же реакции, называется цепной.

Какие же условия необходимы для цепных ядерных реакций?

1. Число вторичных нейтронов N > 1.

2. Энергия нейтронов, выделяющихся при делении, должна быть достаточной, чтобы вызвать деление ядер.

3. Должны отсутствовать примеси, поглощающие нейтроны.

4. Необходимо иметь минимальное количество вещества, чтобы нейтроны успели возбудить ядро до выхода из области деления ядер.

Минимальная масса вещества, необходимая

для осуществления цепной реакции, называется критической массой. Если

масса образца недостаточна, то нейтроны деления пролетают через него

практически без возбуждения новых ядер. Наименьшие размеры и массу имеет

вещество сферической формы, так как для него отношение площади поверхности к

объему минимально. Радиус сферы должен быть больше длины пробега нейтрона до

соударения с ядром. Тогда критическую массу урана ![]() можно

оценить, и она составляет примерно 48 кг. При плотности урана 1,895‧104

кг/м3,

радиус шара такой массы равен примерно 8,5 см. Для изотопа плутония

можно

оценить, и она составляет примерно 48 кг. При плотности урана 1,895‧104

кг/м3,

радиус шара такой массы равен примерно 8,5 см. Для изотопа плутония ![]() критическая

масса составляет уже 17 кг, что соответствует шару радиусом 6,0 см.

критическая

масса составляет уже 17 кг, что соответствует шару радиусом 6,0 см.

Цепная ядерная реакция впервые была осуществлена в США Энрико Ферми в 1942 г., в СССР — под руководством Игоря Васильевича Курчатова в 1946 г.

Вновь образованные при ядерной реакции деления два или три нейтрона вызовут дополнительные акты деления, так что процесс лавинообразно нарастает (рис. 4). Так запускается цепная реакция деления, неконтролируемое (неуправляемое) развитие которой приводит к освобождению колоссального количества энергии за очень короткий промежуток времени. Подобные процессы происходят при ядерном взрыве (рис. 5).

Рисунок 4. Цепная реакция деления

Рисунок 5. Ядерный взрыв

Количественной характеристикой цепной реакции деления является коэффициент размножения нейтронов:

![]() ,

,

где n2 — число нейтронов в данном поколении, n1 — число нейтронов в предыдущем поколении. Если коэффициент размножения k = 1, то число нейтронов в нем все время остается неизменным. При k > 1 общее число нейтронов в реакторе увеличивается со временем и возможно их неконтролируемое размножение, приводящее к взрыву. При k < 1 число нейтронов уменьшается, и реакция с течением времени прекращается.

Нейтроны могут поглощаться различными примесями, покидать область, в которой происходит реакция, терять свою энергию в результате большого числа актов рассеяния. С учетом всех возможных потерь коэффициент размножения k должен быть больше единицы.

Цепная ядерная реакция будет самоподдерживающейся, если количество нейтронов в каждом следующем поколении не уменьшается.

В ядерных реакциях выполняются законы сохранения энергии и импульса, электрического и барионного зарядов. Именно они позволяют предсказать возможные пути ядерных превращений.

Называя энергию, выделяющуюся при делении ядра, атомной, мы допускаем двойную неточность. Во-первых, делится не атом, а ядро, а во-вторых, выражение «атомная энергия» в буквальном смысле означает «энергия неделимого». Ф. Содди предлагал взамен термин «томная энергия» («энергия делимого») на том основании, что слово «tomic» (делимый) устранит, по крайней мере, противоречие «деление неделимого». Однако «томная» энергия не прижилась, а так и осталась «атомной». Правильно ее называть ядерной энергией. За выдающиеся теоретические и экспериментальные открытия в области ядерной физики Энрико Ферми в 1938 г. был удостоен Нобелевской премии по физике.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.