ББК88.5 В19

Васильев Н. Н.

Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике. — СПб.: Речь, 2005. — 283 с. ISBN 5-9268-0354-3

В учебном пособии описывается авторский тренинг, предназначенный для проведения в большой группе. Тренинг состоит из четырнадцати модулей, последовательное прохождение которых позволяет участникам практически освоить техники эффективного профессионального общения и ознакомиться с их

теоретической основой. Рассматриваются следующие темы: установление контакта и взаимопонимания, оказание экстренной психологической поддержки, корректная передача негативной и позитивной обратной связи партнеру, ассертивное поведение в процессе принятия негативной обратной связи. Каждый модуль тренинга содержит необходимые информационные материалы, инструкции по выполнению упражнений и необходимые иллюстрации.

Книга представляет собой учебное пособие и может успешно использоваться для проведения тренинга или отдельных практических занятий по психологии профессионального общения. Она будет интересна специалистам, для кото

рых коммуникация является основным рабочим инструментом: психологам, педагогам, социальным работникам, психотерапевтам, менеджерам и многим другим, кто хочет научиться более эффективно общаться с окружающими.

ББК 88.5

© Издательство «Речь», 2005

© Васильев Н. Н., 2005

ISBN 5-9268-0354-3 © Борозенец П. В., оформление, 2005

Тема I

ВВЕДЕНИЕ

В А Н А Л И З ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ![]() 17

17

Работа 1

Тема II  Работа

2

Работа

2

4![]() Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике

Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике

Практикум 68

![]() Литература

70

Литература

70

Работа 3

Работа 4

Работа 5

Практикум 143

Литература 150

Практикум 143

Литература 150

Оглавление![]() 5

5

Тема III

Работа

8

Работа

8

Работа 9

Работа

10 Работа 11 6![]() Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике

Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике

Тема IV

ПРИНЯТИЕ

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ![]() 231

231

Работа 12

РАБОТА

13

РАБОТА

13

РАБОТА14

Для многих профессий общение является основным инструментом работы специалиста. В ряду таких специальностей важное место отведено профессии психолога-практика. Конечно же, психолог может заниматься и исследовательской деятельностью: выявлять и описывать фундаментальные закономерности функционирования человеческой психики и публиковать результаты своих изысканий в журналах и монографиях. При этом он может перепоручить контакты с испытуемыми и издателями своим помощникам. Однако если этот специалист — практикующий психолог, то основным содержанием его профессиональной деятельности будет психологическая помощь нуждающимся или организация психологического воздействия на целевую группу. Эти две модальности психологической работы психолог осуществляет с помощью консультирования и тренинга.

Психолог-практик вполне может проводить прикладные исследования, психодиагностические обследования, может выявлять установки и изучать предпочтения. Однако эта деятельность не является для него самоценной. Информация, полученная в таких исследованиях, служит не для удовлетворения научной любознательности психолога. Она предназначена для использования в ходе консультации, тренинга или разработки способов влияния на целевые аудитории. Таким образом, основным инструментом психолога является не диагностическая методика, не набор упражнений, не устройство для регистрации данных и даже не персональный компьютер. Основной инструмент — это общение. Мастерство в профессии тесно связано с умением искусно использовать этот инструмент по назначению. Естественно, мастерство владения инструментом появляется только в процессе его использования и для того, чтобы стать мастером, требуется немало времени.

Помимо методологических, культурных традиций, накопленных академической психологией в деле проведения научных исследований, психологу-практику полезно изучить багаж, состоящий из прин-

8 Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике

ципов, способов и техник взаимодействия и воздействия. Как освоение теории хождения под парусом не формирует готового яхтенного

рулевого, так и изучение психологических теорий не превращает сту

дента в психолога. Психологу-практику недостаточно располагать знаниями о том, как «устроен» объект его профессии, ему необходимо уметь взаимодействовать с этим объектом и владеть соответствующими навыками.

Процесс развития необходимых умений и навыков можно существенно сократить с помощью интенсивных тренировок, в которых моделируются элементы основных задач профессиональной деятельности. Такая система тренировок получила название «тренинг».

Можно выделить несколько видов тренингов. Рассмотрим их на примере. Представим человека, который регулярно терпит неудачи в

ситуациях, где ему необходимо убедить других принять его предло

жение.

Организовав тренинговую группу для людей, испытывающих сходные трудности, мы можем предложить им некоторые схемы действий, хорошо зарекомендовавшие себя в подобных ситуациях. Например, мы можем показать, что предложение становится для слушающего более привлекательным, если говорящий делает акцент на том, какие преимущества в результате обретет слушатель. Затем участники тре

нинга могут опробовать действие этого принципа в специально сконструированном упражнении или ролевой игре и обсудить полученный опыт. К примеру, наш герой может осознать, что причина его неудач кроется в том, что раньше он преимущественно рассказывал о

том, чем предложение выгодно ему, а не о том, что важно для партнера. Изучаемый принцип прочно запечатлеется в его памяти потому, что он прочувствовал действие на себе. Такой тренинг обычно называют «инструментальным», поскольку в нем основное внимание уде

ляется освоению и отработке конкретных техник взаимодействия.

Ведущий в таком тренинге с помощью мини-лекций и иллюстраций раскрывает сущность предлагаемой процедуры, организует ра

боту участников группы таким образом, чтобы каждый из них мог опробовать изучаемую технику на себе, по мере возможности контролирует ход выполнения упражнений и организует обсуждение опыта, полученного участниками. Поскольку ведущий не делится своими впечатлениями о работе каждого участника, число обучающихся

может быть довольно большим — несколько десятков человек.

Однако в некоторых случаях такого обучения бывает недостаточно. Дело в том, что разные люди по-разному реализуют одну и ту же

технику. У каждого человека есть свои неповторимые манеры, особенности поведения и выражения эмоций. Делая одно и то же, разные люди могут производить на партнеров очень разное впечатление. Для того чтобы человек мог выработать свой, максимально подходящий именно ему стиль общения, ему необходимо знать, как его действия воспринимают окружающие. Во втором виде тренинга акцент

делается на организации «обратной связи» в группе. Мы можем смоделировать ситуацию, вызывающую у человека затруднения, и представить ее с помощью ролевой игры, в которой он будет главным героем. Остальные члены тренинговой группы внимательно наблюдают за ходом игры, и после ее завершения делятся с ним своими соображениями о том, что в его действиях помогало и что мешало ему в достижении цели. Может, к примеру, обнаружиться, что, обращаясь к человеку, он держит руки за спиной, смотрит мимо собеседника и говорит так быстро, словно боится, что его перебьют. Или станет понятно, что ему мешает то, что во время разговора он игнорирует реакции собеседника и вместо того, чтобы подстраиваться под него, навязывает ему свою линию. Приняв эту информацию к сведению, участник тренинговой группы может что-то исправить в своем пове

дении и добиться реального успеха.

Такой тренинг иногда называют Т-группами, а иногда — социально-психологическим тренингом, поскольку он дает возможность каж

дому участнику глубже постичь закономерности взаимодействия людей друг с другом. Поскольку тренер здесь не только является организатором процесса, но и сам должен дать обратную связь каждому участнику на протяжении весьма ограниченного времени, размер учебной группы здесь гораздо меньше и обычно не превышает 10— 15 человек.

Теперь предположим, что герой нашего примера в глубоком детстве решил, что, для того чтобы считаться хорошим человеком, он обязан везде и во всем быть первым, делать все на «отлично». Когда он сталкивается с необходимостью убедить другого, он начинает нервничать и чувствовать, что он недостаточно хорош. В соответствии со своим детским решением, он начинает изо всех сил стараться выглядеть «отличником», вместо того чтобы сосредоточить свое внимание на интересах собеседника. Знание техник убеждения и информированность о впечатлениях партнера для него временно перестают существовать, поскольку он сосредоточен на своих неприятных эмоциональных переживаниях. Участвуя в тренинге, он вступает во взаимодействие с другими членами группы не только выполняя упраж-

Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике

нения, но и проявляя себя по другим поводам. Если тренер и участники будут выражать заинтересованность в его успехах, продемонст

рируют ему позитивное отношение, окажут поддержку и на этом фоне поделятся с ним своими впечатлениями и соображениями относительно того, что они поняли и почувствовали по поводу его взаимодействия с другими, он сможет прийти к выводу, что для того, чтобы быть благополучным, вовсе не обязательно быть первым и лучшим. Возможно, он откажется от бессмысленного соперничества с теми, с кем лучше сотрудничать, и станет успешнее.

Поскольку такой тренинг направлен на анализ и преодоление личных проблем участников, он называется личностно-ориентирован-

ным тренингом, или группой личностного роста. Ведущий в таком

тренинге не только организует работу группы и дает точную обратную связь. Опираясь на знание законов развития группы, он создает между участниками особые терапевтические отношения, характеризующиеся чувством защищенности, доверия, открытым и корректным проявлением истинных чувств. Акцент здесь делается не на по

знание участниками закономерностей взаимодействия людей, а не познание ими самих себя. Такая группа по техникам исполнения близка к психотерапевтической группе, хотя цель здесь — не лечение, а

самосовершенствование. По размеру группа личностного роста редко превышает 10 человек, хотя некоторые особые способы ее органи

зации позволяют увеличить число участников до 20.

Мне близка точка зрения тренеров, настаивающих на соблюдении «чистоты жанра»: если мы пригласили людей учиться, то не следует их «лечить» без их согласия. А в тех случаях, когда незнакомые тренеру участники давно и хорошо друг друга знают, проведение тренинга, основанного на интенсивной личностно-значимой обратной связи, вряд ли можно назвать хорошей идеей. Интересный и увлекательный процесс выяснения отношений в коллективе редко приводит к росту профессиональной компетентности участников.

Тренинг, который предлагается вашему вниманию, — это инструментальный тренинг. С его помощью вы сможете опробовать на прак

тике ряд техник профессионального общения, которые успешно используют в своей работе психологи и другие специалисты помогающих профессий. В контексте нашего тренинга мы будем рассматривать коммуникацию не как процесс передачи информации от отпра-

Предисловие 11

вителя к адресату, а как диалог, в котором участники периодически меняются коммуникационными ролями. Мы рассмотрим как техники, помогающие повысить эффективность принятия информации, так и техники, помогающие сформулировать сообщение таким образом, чтобы партнер лучше ее понял и принял. Эти техники используются и в процессе консультирования, и в процессе проведения тренинга; при взаимодействии и с коллегами, и с начальством. Они имеют универсальный характер, служат своеобразным фундаментом для любых профессиональных взаимодействий.

Теперь нам следует уточнить, что же имеется в виду под словами «алгоритм», «техника», «технология».

Алгоритм — это способ решения задач, точно предписывающий, как, что и в какой последовательности необходимо сделать, чтобы получить результат, однозначно определяемый исходными данными. Это знание о том, как это делается и в какой последовательности делается. Алгоритм всегда самодостаточен, вынесен из контекста его применения.

Техника (от греч. techne — искусство, мастерство, умение) — это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве. Это приемы исполнения чего-то в конкретных условиях, в контексте более широкой задачи.

Технология (techne и ...logos — часть сложного слова, означающие: наука, знание, учение) — это описание приемов исполнения, предназначенное для передачи техники другому лицу.

Если проводить параллель с музыкой, то алгоритм подсказывает, например, из каких нот состоит аккорд до-мажор, как нужно расположить пальцы левой руки на гитарном грифе и что при этом надлежит делать правой руке для того, чтобы этот аккорд прозвучал. Техника извлечения этого аккорда уже предполагает владение этим алгоритмом, но подсказывает еще и приемы, позволяющие добиться необхо

димого изобразительного эффекта. Технология — это письменное (или устное) описание приемов исполнения этого аккорда, обычно с иллюстрациями, предназначенное для обучения игре на инструменте. Собственно, опытный музыкант не сознает, что применяет алгоритмы и использует техники, но некоторые музыканты могут вполне эффективно рассказывать и показывать (описывать) своим ученикам, как они в исполнении добиваются того или иного эффекта, то есть передавать технологию.

По аналогии: парафраза в активном слушании может быть описана как последовательность действий, как алгоритм: (выслушал — за-

12 Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике

помнил — переформулировал — повторит в слух). Техника парафразы — это ее исполнение в конкретных условиях для достижения необходимого результата, а технология — это, например, текст в руководстве или учебнике.

Когда будущий музыкант начинает осваивать инструмент, он изучает сольфеджио, играет гаммы, вырабатывает навыки извлечения нужных звуков и т. д. Затем он начинает разучивать простые музыкальные произведения и исполнять их. Надо заметить, что окружающие на этом этапе редко бывают потрясены проникновенностью звучания его инструмента. И лишь когда он достигнет достаточной степени мастерства, про него скажут, что он играет «технично». Здесь необходимо сделать важное замечание: как владение техникой извлечения звуков из музыкального инструмента не гарантирует, что эти звуки воплотятся в музыку, оказывающую эмоциональное влияние на слушателей, так и владение коммуникативными техниками или техниками терапевтического вмешательства не гарантирует достижения

желанного результата. И психотерапия, и психологическое консультирование, и тренинг предполагают, что специалист владеет соответствующими техниками, но эти виды психологической помощи не сводятся к механическому исполнению техник. Надо сказать, что многие специалисты выступают категорически против формализации техник, создания и описания психологических технологий на том основании, что последние создают ложное впечатление легкости, с которой любой человек, разучивший совокупность соответствующих приемов и алгоритмов, автоматически становится психологом. Действительно, такая проблема существует. Продолжая аналогию, можно сказать, что некоторые люди, выучив три аккорда, называют себя музыкантами. Однако вряд ли это служит убедительным поводом для объявления попыток постижения и описания законов музыкальной гармонии порочной практикой.

Психотехнологии существуют, это факт. Секрет в том, что для их адекватного использования недостаточно соответствующих навыков, необходимо еще обладать целостным видением проблемы, теорией самого процесса. Именно та философия человеческих отношений, которую исповедует специалист, позволяет ему видеть за частями це

лое и действовать осмысленно. Содержание этого тренинга выходит за пределы простого набора техник. Обсуждая способы и области их применения, мы так или иначе обязательно будем затрагивать некоторые основополагающие принципы, касающиеся природы продуктивных человеческих отношений.

Предисловие![]() 13

13

Наш тренинг состоит из отдельных модулей. Каждый из них по своей сути является «лабораторным занятием по психологии». На лабораторной работе по физиологии или химии ученики получают задания, которые они должны неукоснительно выполнить, а затем описать и объяснить полученные результаты. В этом тренинге лабораторные эксперименты проводятся над коммуникационными техниками, поэтому модули тренинга я буду называть «лабораторными работами», или просто «работами».

В начале каждого занятия участники получают необходимую информацию и инструкцию по выполнению учебного упражнения, иллюстрирующего какую-то закономерность человеческих взаимодействий или направленного на освоение конкретной коммуникативной техники. Упражнения подобраны и выстроены таким образом, что их выполнение именно в рекомендуемой последовательности поможет глубже познакомиться с важными психологическими феноменами, быстрее освоить техники эффективного общения.

Затем участники выполняют полученное задание в рабочих группах: в парах, в тройках, иногда — в группах по 6—12 человек. Участникам рекомендуется выполнять инструкции как можно более точно, потому что это дает возможность корректно сравнивать полученные результаты. Во время выполнения задания участники могут обращаться к тренеру с вопросами, если они возникнут.

После того как упражнение будет выполнено, участники объединяются в группы для обсуждения полученного опыта. Для того чтобы обсуждение было более эффективным, каждой группе рекомендуется каждый раз выбирать временного ведущего, который будет исполнять роль организатора обсуждения. Его задачей будет обеспечение возможности высказаться и быть услышанным каждому участнику. Он будет следить за тем, чтобы участники обсуждения не спорили друг с другом, а могли свободно высказать свое мнение; чтобы время, выделенное для обсуждения, использовалось всеми поровну; чтобы обсуждение не отклонялось от центральной темы. В следующем обсуждении ведущим обязательно будет другой человек, чтобы в течение всего тренинга каждый смог проявить себя в этой роли.

Во время обсуждения каждая рабочая группа ищет ответы на вопросы, специально поставленные на обсуждение. Всякий раз вопросы будут новыми. Однако два главных вопроса будут присутствовать постоянно.

14 Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике

Во-первых, каждый сможет описать только что полученный им индивидуальный опыт, рассказать, что в результате он узнал о себе, что ценное ему удалось приобрести для себя в результате выполнения упражнения. Для этого ему в полной мере потребуется применить свои рефлексивные способности.

Во-вторых, каждый участник сможет высказать то, что он узнал об опробованной технике, поделиться своими соображениями о ее возможностях, областях применения и ограничениях.

После того как все мнения будут высказаны, каждая рабочая группа подготавливает обобщающее выступление, с которым выступит временный ведущий. Выслушав выступление, члены других рабочих групп получают время на то, чтобы задать уточняющие вопросы.

В конце занятия ведущий обобщает выступления, делает необходимые комментарии и отвечает на возникшие вопросы.

Эта книга представляет собой описание тренинга, первоначально разработанного автором для повышения коммуникативной компетентности студентов-психологов. Семилетняя практика его проведения — как со студентами Вологодского педагогического университета, так и с проходящими повышение квалификации дипломированными специалистами — показала, что комментарии к изучаемым техникам и феноменам обладают немалой ценностью. Они не только помогают участ

никам тренинга глубже разобраться в рассматриваемых вопросах, но и могут служить хорошим подспорьем для проведения тренингов, семинаров и практических занятий, направленных на развитие коммуникативной компетентности самых различных специалистов.

Содержание тренинга сгруппировано вокруг трех основных тем: использование техник активного слушания для оказания психологической помощи; использование техник передачи негативной и позитивной обратной связи для осуществления психологического влияния на партнера; использование техник принятия негативной обратной связи для сохранения ассертивности во время конфронтации.

Каждая тема последовательно раскрывается в цикле тренинговых сессий, содержание и способ осуществления которых описан в книге.

Особое внимание уделено информационной части каждой работы. Здесь содержатся полезные сведения о психологических механизмах изучаемой коммуникативной техники, приводятся примеры ее исполнения, обсуждаются области и способы ее применения. Заме-

Предисловие 15

чу, что в информационной части каждой главы собран «избыточный» запас сведений, которые в полной мере на тренинге не обсуждаются. Эта дополнительная информация будет полезна и участникам этого тренинга, решившим расширить свои знания, и читателям этой книги, которые стремятся повысить свою компетентность в сфере профессиональных коммуникаций.

В конце каждой работы приводится список литературы, использованной для подготовки информационного блока. Я настоятельно рекомендовал бы вам познакомиться с этими работами, поскольку

даже самый лучший пересказ не может заменить знакомство с первоисточниками.

Николаи Васильев

![]() Тема I

Тема I

ВВЕДЕНИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Для более эффективной проработки материала тренинга нам потребуется простая и легко запоминающаяся схема анализа коммуникаций. Одна из наиболее хорошо себя зарекомендовавших моделей разработана в рамках трансактного анализа. Основоположником трансактного анализа (сокращенно ТА) является американский психотерапевт Эрик Берн. Созданная им теория изначально была предназначена для нужд психотерапии, однако сейчас область ее применения выходит

далеко за пределы медицины. Среди всех психологических подходов трансактный анализ выделяется глубиной теории и широким диапазоном применения.

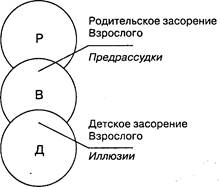

Как теория личности, ТА показывает, как люди «устроены» психологически. Для этого используется трехчленная модель, известная как «модель эго-состояний». Она же помогает понять, как люди выражают свою индивидуальность в поведении.

ТА включает в себя и теорию коммуникации. Эта теория с успехом используется для анализа систем и организаций.

В ТА входит теория детского развития. Концепция сценария жизни объясняет, как в детстве происходит образование паттернов нашего поведения. В рамках концепции сценария жизни ТА объясняет, почему мы продолжаем использовать стратегию детского поведения в нашей взрослой жизни даже тогда, когда это приводит к саморазрушительным и болезненным результатам. Таким образом, ТА является и теорией психопатологии.

Основная область практического применения ТА это — психотерапия, которая используется при лечении всех типов психологических расстройств (начиная от повседневных жизненных проблем и заканчивая психозами) отдельных людей, групп, супружеских пар и семей. Однако и вне терапевтической области этот подход находит широкое применение: ТА — мощный инструмент, широко использующийся в коммуникационных тренингах при подготовке управленческих кадров, а также при анализе организаций и систем; его использование в

20 Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике

системе образования помогает преподавателям и учащимся плодотворно общаться и избегать ненужных конфликтов. Одним словом, ТА может использоваться в любой области, где существует потребность в понимании людей, их взаимоотношений и особенностей общения.

Поскольку мы будем часто обращаться к идеям ТА в

процессе этого тренинга, первый его раздел будет посвящен изучению некоторых

ключевых идей, касающихся структуры личности и анализа коммуникаций.

Работа 1

Эрик Берн обратил внимание, что один и тот же человек в разные моменты времени может вести себя настолько по-разному, что возникает впечатление, как будто мы имеем дело не с одним человеком,

а с разными людьми. Он предположил, что в каждый отдельный момент времени люди могут находиться в одном из эго-состояний, которые представляют собой особые наборы чувств и переживаний,

связанные с определенным паттерном поведения. Он предложил в простых случаях выделять три таких эго-состояния: Родитель, Ребенок и Взрослый. (Чтобы избежать путаницы, когда слова «Родитель», «Ребенок» и «Взрослый» обозначают состояния эго, а не реальных людей, их принято писать с заглавной буквы.)

Родитель, или Экстеропсихика, в литературе по трансактному анализу обычно помечается русской буквой Р или латинской Р (от англ. Parent). Находясь в Родительском эго-состоянии, человек воспроизводит поведение своих реальных родителей или других лиц, облеченных властью (парентальных фигур), которые в детстве произвели на него большое впечатление. Например, он действует по отношению к кому-то так, как кто-то из значимых для него лиц в прошлом вел себя в его присутствии. Он может воспроизводить суждения, предписания,

лозунги, стандарты, эмоциональные реакции, оценки и многое другое. Ситуации, максимально врезавшиеся в память, часто связаны с проявлением родительского гнева, критики или родительской забо

ты. Поэтому, когда человек находится в эго-состоянии Родителя, он часто «проигрывает записи» именно таких ситуаций. Если при этом

он критикует того, кто ему чем-то мешает, что-то этому человеку запрещает или предписывает, такое эго-состояние называют Ограничивающий Родитель. Например: «Помолчи, ты мне мешаешь! Не ной! Прекрати ухмыляться!» Если же он кого-нибудь ограждает от опасности, высказывает поддержку, успокаивает, предписывает что-то, проявляя заботу, такое эго-состояние называют Поддерживающий Родитель. Например: «Держись крепче! У тебя все получится! Не дотрагивайся до оголенного электрического провода, может ударить током».

Важно заметить, что родительские предписания, стандарты, оценки человек может обращать и к самому себе. Для окружающих может быть незаметно, что в данный момент он находится в Родителе, однако важно понимать, что в это мгновение он находится под Родительским влиянием. В этом случае его поведение исторически предопре

делено параметрами, заимствованными от парентальных фигур: можно представить, что он находится не «здесь и теперь», а «общается» с отсутствующим человеком.

Родительское состояние позволяет нам поддерживать добрые отношения с другими людьми, играя роль совести. Оно снабжает нас важными жизненными ориентирами: позволяет отличать «хорошее» от «плохого», напоминает о конвенциональных нормах, дает настав-

Рис. 1. Структурная диаграмма эго-состояний

Работа 1. Трансактный анализ коммуникаций 23

ления и предписания, которые играют важнейшую роль в формировании плана жизни, или психологического сценария.

Родитель может быть благополучным (с чувством «со мной все в порядке») и неблагополучным (с чувством «со мной не все в порядке»).

Ребенок, или Археопсихика, на структурной диаграмме обычно обозначается или русскими Д (Дитя) или Ре (Ребенок) или латинской С (от англ. Child). Находясь в эго-состоянии Ребенка, человек воспроизводит ощущения, переживания, суждения, поведение, характерные для него в прошлом, когда он был маленьким. Если нынешняя ситуация какими-то важными деталями напоминает ему ситуацию

далекого прошлого (причем такую ситуацию, которая тогда произвела на него сильное впечатление и вызвала эмоциональную реакцию), в настоящий момент могут возникать сходные эмоциональные состояния, проигрываться сходные мысли и воспроизводиться подобное внешнее поведение. Такая реакция вырабатывается по принципу классического обусловливания (подобно тому, как у павловских собачек вырабатывалась слюна в ответ на звучащий звонок, после того как этот сигнал несколько раз сочетался или предшествовал приему пищи) или по принципу инструментального обусловливания (подобно тому, как скиннеровские голуби клевали диск, после того как обнаружили, что это приводит к появлению корма).

Особенное внимание имеет смысл обращать на те виды Детского поведения, когда ребенок реагировал на принуждение делать то, что он не хочет (Детские адаптации), и когда он пытался получить от других то, что ему просто так не давали (Детские манипуляции). Э. Берн утверждал, что именно в ситуациях такого рода вероятно воспроизведение Детского эго-состояния. Например, вдетстве, когда девочке родители отказывали в чем-то, она горько плакала и в результате добивалась своего. Сейчас ей двадцать лет, она студентка, и она плачет на экзамене, получив оценку ниже, чем рассчитывала. Теперь ей это помогает далеко не всегда, но надо заметить, что она делает это не преднамеренно, а автоматически.

Если, находясь в эго-состоянии Ребенка, человек действует под влиянием Родителя, соглашаясь с требованиями или уклоняясь от их выполнения, можно сказать, что он находится в состоянии Адапти

рованный Ребенок. Если же он воспроизводит мысли, чувства и поведение, которые были характерны для него в детстве, когда он дей-

ствовал самостоятельно в проявлении творчества, гнева и любви, это состояние Естественный Ребенок.

Находясь в Ребенке, мы можем мечтать и фантазировать, не принимая во внимание реальность, можем искренне радоваться и наслаж

даться, забыв о заботах; можем дурачиться и играть — словом, вести себя, как беззаботный ребенок. Поэтому периодическое пребывание в Детском состоянии считается важным условием сохранения физического и психического здоровья.

Ребенок также может быть благополучным (с чувством «со мной все в порядке») и неблагополучным (с чувством «со мной не все в по

рядке»).

Нетрудно заметить, что и Родитель и Ребенок, по сути, — это мысли, чувства и поведение, которые являются не столько реакцией на текущие события, сколько «отзвуками прошлого». Если же человек реагирует на реальную ситуацию, его эго-состояние называется Взрос

лым.

Взрослый, или Неопсихика, на структурной диаграмме обычно обозначается русской буквой В (Взрослый) или латинской А (от англ. Adult). Во Взрослом эго-состоянии человек находится в максимальном контакте с реальностью. Паттерн его чувств, мыслей и внешнего поведения непосредственно связан с важными аспектами текущей ситуации. Взрослый принимает информацию, перерабатывает ее, передает ее другим, принимает решения, планирует и целесообразно действует, находясь в контакте со своими чувствами.

Иногда мы принимаем

за истину некоторые необоснованные верования Родителя или иллюзии Ребенка.

Такие убеждения в трансактном ана

Иногда мы принимаем

за истину некоторые необоснованные верования Родителя или иллюзии Ребенка.

Такие убеждения в трансактном ана

лизе принято называть засорениями, или контаминациями.

Засорение от Родителя проявляется как предрассудки — упорно поддерживаемые мнения, которые не подтвержда-

Рис. 2. Контаминации Взрослого

Работа 1. Трансактный анализ коммуникаций 25

ются объективными фактами. Родители часто выражают детям свои

убеждения с такой уверенностью, что они выглядят как факты, в действительности являясь всего лишь частными мнениями. Значительная часть таких убеждений принимает вид запретов, предписаний и заповедей, которые формируют идеальное «Я» — образ, с которым человек сопоставляет себя или других и на этом основании формирует самооценку и отношение к людям. В большинстве своем такие Ро

дительские убеждения безвредны или даже полезны, однако в ряде случаев они становятся источником неудачных решений и проблем.

Вот некоторые примеры Родительских убеждений, которые могут при определенных обстоятельствах портить межличностные отношения:

• «Нельзя доверять мужчинам (женщинам)»;

• «Никогда нельзя врать»;

• «У хорошей хозяйки всегда полный холодильник»;

• «Мужчина должен носить короткие волосы»;

• «У женщины должны быть длинные волосы»;

• «Браки между людьми разной национальности недопустимы»;

• «Если за что-то берешься — делай на "отлично"»;

• «Все надо делать быстро»;

• «Я должен доказать, что я — лучше всех».

Родитель опирается на свои верования, и ему не нужны факты. Ему достаточно своих убеждений, чтобы оценить что-либо и сделать выводы. Взрослый, контаминированный Родителем, пользуется его выводами и оценками так, как если бы это были сами факты. Он часто ошибается, поскольку не различает свои оценки реальности и саму реальность.

Засорение от Ребенка — это необоснованные выводы, сделанные человеком в раннем детстве и сохранившиеся до более позднего возраста. Мышление маленького ребенка сильно отличается от мышления взрослого: оно эгоцентрированно, часто непоследовательно, не

учитывает важных свойств реальности и обстоятельств, крайне эмоционально. Детские контаминации, в отличие от родительских пред

рассудков, иногда называют иллюзиями. Если человек, опираясь на иллюзии, принимает решения и совершает поступки, формирует отношения с другими, его ждут разочарования. Вот некоторые заблуж

дения, часто приводящие к неудачам:

• иллюзия собственного величия (мир обязан мне своим существованием, поэтому все люди должны следовать моим ожиданиям и делать то, что мне от них нужно);

• ощущение преследования, заговора (все это специально кем-то подстроено... люди говорят обо мне за моей спиной... мир наполнен негодяями);

• вера в «доброго волшебника» (если я буду вести себя определенным образом, то в награду сбудутся мои желания и мне не придется самому что-то делать для их воплощения в жизнь).

Взрослый, контаминированный Ребенком, принимает желаемое за действительное, свои опасения по поводу реальности за саму реальность (например, он кого-то боится и считает его страшным). Он часто ошибается, поскольку не различает реальность и свои иллюзии.

Когда Родительские предрассудки и Детские заблуждения засоряют Взрослого, человек с трудом воспринимает то, что происходит в

действительности.

С точки зрения ТА мы можем свободно и ответственно выбирать собственное поведение, если опираемся на чувства и творческие способности Свободного Ребенка, прислушиваемся к предостережениям и оценкам Заботливого Родителя, используем интеллектуальные возможности Взрослого, отличая знания, проверенные в опыте, от предрассудков и заблуждений.

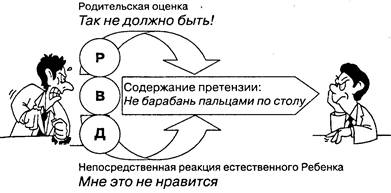

Обращаясь к какому-либо человек}; мы находимся в каком-то конкретном эго-состоянии: Родителе, Взрослом или Ребенке. При этом наше сообщение предназначено какому-то конкретному эго-состоянию адресата. Отвечая нам, партнер тоже находится в конкретном эгосостоянии и обращается к какому-то нашему эго-состоянию. Такой обмен сообщением и ответом называется трансакцией. Разговор двух человек можно проиллюстрировать структурными диаграммами, представляя сообщения, которыми обмениваются партнеры, в виде векторов.

Если партнер отвечает из того эго-состояния, к которому мы обращались, и его реплика адресована к нашему актуальному эго-состоянию, трансакции называют параллельными, или дополнительными. Можно сформулировать первое правило коммуникации:

До тех пор пока трансакции остаются параллельными, коммуникация может продолжаться очень долго и без

существенных изменений эмоционального состояния партнеров.

Существует девять возможныхдополнительныхтрансакций, но на практике чаще всего останавливаются на анализе пяти. На диаграммах автор первой реплики на рисунках находится слева.

Когда

сегодня закончится тренинг? В 17.00.

Когда

сегодня закончится тренинг? В 17.00.

Я не успел пообедать в перерыв, я думаю, что его можно сделать подлиннее.

Сколько времени вам нужно, чтобы пообедать?

Ты

мне нравишься! И ты мне!

Ты

мне нравишься! И ты мне!

Он слишком зазнается, давай его разыграем! Будет знать, с кем связываться!

Бывает,

что мы уделяем детям недостаточно внимания!

Бывает,

что мы уделяем детям недостаточно внимания!

Конечно, нам следует быть внимательнее!

Это безобразие! Куда только смотрит администрация! Им совершенно безразличны нужды простых людей!

Я

волнуюсь за своего сына, он опять останется один в садике, если я не заберу его

вовремя.

Я

волнуюсь за своего сына, он опять останется один в садике, если я не заберу его

вовремя.

Волноваться нет причин, все будет хорошо!

Я боюсь, что у меня ничего не получится!

Вы слишком много сомневаетесь, будьте порешительнее!

Вам

не следует так переживать из-за пустяков! Я очень стараюсь успокоиться.

Вам

не следует так переживать из-за пустяков! Я очень стараюсь успокоиться.

Очень хорошо у вас получилось, вы просто молодец! Ну что вы, это просто случайность.

Если адресат отвечает не из того эго-состояния, которому было направлено сообщение, и линии коммуникаций на диаграмме пересекаются, трансакции называются пересекающимися, или перекрестными.

28 Тема I. Введение в анализ взаимодействия

Второе правило коммуникации гласит:

При пересекающейся трансакции происходит разрыв коммуникации, и для ее восстановления одному или обоим

участникам коммуникации необходимо изменить эго-состояние.

Существует 72 возможные пересекающиеся трансакции. Ниже приводятся некоторые из них, встречающиеся наиболее часто (автор первой реплики на рисунках находится слева).

П

с и х о л о г . Мне кажется, в ваших словах содержится оценка.

П

с и х о л о г . Мне кажется, в ваших словах содержится оценка.

К л и е н т . Вы слишком много на себя берете!

П с и х о л о г . Вы сказали, что должны быть внимательнее, но хотите ли вы этого?

К л и е н т . Нам всем следовало бы быть повнимательнее друг к другу!

П

с и х о л о г . Я вижу, вы сейчас волнуетесь.

П

с и х о л о г . Я вижу, вы сейчас волнуетесь.

К л и е н т . Вы специально за мной все подмечаете, чтобы надо мной посмеяться.

К л и е н т . Вы сегодня выглядите обиженным.

П с и х о л о г . Ничего подобного! Я абсолютно спокоен!!!

П

с и х о л о г . Я, конечно, постараюсь, но боюсь, что у меня не получится то, о

чем вы просите. К л и е н т . Неужели у меня все так плохо!

П

с и х о л о г . Я, конечно, постараюсь, но боюсь, что у меня не получится то, о

чем вы просите. К л и е н т . Неужели у меня все так плохо!

П с и х о л о г . Простите, я не хотел вас задеть, я ничего такого не имел в виду...

К л и е н т . Все меня пытаются всегда обидеть!

П

с и х о л о г . Вы ведете себя, как ребенок. К л и е н т . Выбирайте выражения!

П

с и х о л о г . Вы ведете себя, как ребенок. К л и е н т . Выбирайте выражения!

П с и х о л о г . Говорят: не зная броду — не суйся в воду!

К л и е н т . Но также говорят: кто не рискует — не пьет шампанского!

К л и е н т . У меня нет больше сил терпеть насмешки.

П с и х о л о г . У меня сложилось впечатление, что вы претендуете на большее, чем реально можете достигнуть.

К л и е н т . Мне противно говорить на эти темы!

П с и х о л о г . Как часто вам приходится говорить об этом?

Работа 1. Трансактный анализ коммуникаций

П

с и х о л о г . Вам, следует взять себя в руки и постараться не волноваться.

П

с и х о л о г . Вам, следует взять себя в руки и постараться не волноваться.

К л и е н т . Ав чем проявляется мое волнение?

А д м и н и с т р а т о р . Плохо, что вы всегда пренебрегаете своими обязанностями.

П с и х о л о г . Мне бы хотелось узнать, как вы пришли к таким выводам.

Третье правило коммуникации гласит:

Обращаясь к партнеру, коммуникатор приглашает его занять комплементарную[1] позицию. Партнер может сознательно выбирать эго-состояние, из которого даст ответ, однако существует тенденция отвечать из того эго-состояния, к которому обращена реплика партнера.

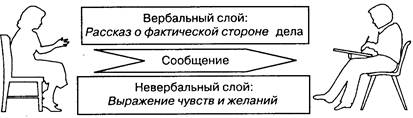

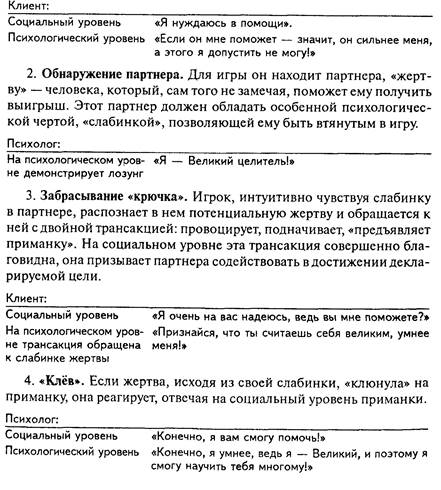

Смысл любого устного высказывания можно понять или буквально, обращая внимание только на текст сообщения, или более полно, если принять во внимание отношение человека к тому, что он говорит. Можно представить, что трансакции имеют два уровня — открытый (социальный) и скрытый (психологический). Например, открытый уровень, фиксируемый стенограммой разговора, может иметь направление Взрослый—Взрослый, но для искушенного наблюдате

ля очевидно, что под этим поверхностным уровнем просматривается другой, психологический, или скрытый, уровень, на котором происходит взаимодействие Ребенок—Ребенок или Родитель—Ребенок.

Если трансакции имеют различное содержание на социальном и психологическом уровнях, их называют двойными, а трансакции, передающиеся на психологическом уровне, — скрытыми. Скрытые трансакции содержат в себе намек, вызов, провокацию. Они часто проявляются в невербальном поведении, в интонациях: в иронии, сарказме. Психологический уровень трансакции обычно чутко улав

ливается партнером, и он дает ответ именно на его содержание.

Отсюда следует четвертое правило коммуникации:

Если трансакции двойные, то все происходящее между партнерами — результат скрытых сообщений.

Следовательно, для того чтобы разобраться в поведении партнеров по взаимодействию, необходимо четко понимать психологичес-

30 Тема I. Введение в анализ взаимодействия

кий уровень их трансакций (Э. Берн называл это «думать по-марсиански»). На следующих диаграммах первая реплика принадлежит собеседнику, изображенному слева.

К

л и е н т . У меня завтра совершенно свободный вечер, и я буду совсем одна.

Может быть, вы меня проконсультируете у меня дома? Я вам покажу свою

библиотеку...

К

л и е н т . У меня завтра совершенно свободный вечер, и я буду совсем одна.

Может быть, вы меня проконсультируете у меня дома? Я вам покажу свою

библиотеку...

П с и х о л о г . С удовольствием! Надеюсь, нам никто не помешает...

При анализе социального уровня может показаться, что партнеры заключают консультационный контракт, но если обратить внимание на психологический уровень, то это похоже на приглашение к романтическому приключению.

П

с и х о л о г . Вы, наверное, хотели бы знать, что сделал бы на вашем месте

опытный человек?

П

с и х о л о г . Вы, наверное, хотели бы знать, что сделал бы на вашем месте

опытный человек?

К л и е н т . Конечно, я хотел бы знать ваше мнение, ведь вы так много знаете и умеете!

Хотя на социальном уровне высказывание психолога выглядит как Взрослое, клиент в нем прочитывает намек, что этот «опытный» человек сидит перед ним. В итоге клиент реагирует трансакцией, параллельной скрытому посланию психолога, и последующее взаимодействие происходит между Ребенком клиента и Родителем психолога. Отношения, в которых клиент обращается к психологу как к парентал ьной фигуре, на языке психоанализа называются перенос.

К

л и е н т . Мне интересно, что мог бы предпринять на моем месте другой человек?

К

л и е н т . Мне интересно, что мог бы предпринять на моем месте другой человек?

П с и х о л о г . Вам не следует бояться и необходимо как следует подумать о ваших взаимоотношениях с детьми.

Хотя на социальном уровне высказывание клиента и выглядит как Взрослое, психолог прочитывает в нем просьбу дать совет. Реагируя на этот призыв, он начинает «поучать» клиента, относясь к нему, как к ребенку. В итоге на психологическом уровне взаимодействие происходит между Родителем психолога и Ребенком клиента. Отношения, в которых психолог относится к клиенту как к ребенку, психоаналитики называют контрперенос.

Работа 1. Трансактный анализ коммуникаций

П

с и х о л о г . Когда вы говорили, что вас не понимают, что вы хотели на

самом деле?

П

с и х о л о г . Когда вы говорили, что вас не понимают, что вы хотели на

самом деле?

К л и е н т . Ну, я даже не знаю...

На социальном уровне вопрос психолога обращен к Взрослому клиента, но задел в нем Ребенка и привел его в смущение.

Теперь сформулируем пятое, последнее правило коммуникации:

Мы можем сознательно управлять эмоциональным тоном разговора, выбирая эго-состояние, из которого обращаемся к партнеру.

Если мы хотим сохранить отношения, возникшие в разговоре, имеет смысл использовать параллельные трансакции. Например, если он обращается к нам из Адаптированного Ребенка, ответить ему из Заботливого Родителя.

Если мы хотим изменить эго-состояние партнера, имеет смысл обращаться к тому его эго-состоянию, с которым мы предпочли бы взаимодействовать. Если мы хотим, чтобы наш собеседник вел себя как рассудительный взрослый человек, способный принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность, то нам необходимо обращаться к его Взрослому, находясь при этом во Взрослом эгосостоянии. Для этого необходимо уметь распознавать эго-состояния партнера и произвольно «включать» необходимое эго-состояние. Э. Берн предлагал три способа распознавания эго-состояний.

Первый — угадать его по внешним признакам. Для этого нужно эти признаки знать.

Второй — обратить внимание на то, в каком эго-состоянии мы даем ответ на его реплику: возможно, он находится в состоянии, комплементарном нашему. Для того чтобы пользоваться этим способом, нужно периодически рефлексировать свое состояние.

Третий — спросить. Очевидно, что для этого партнер должен уметь распознавать свои эго-состояния и быть готовым дать честный ответ. Строго говоря, относительно полная уверенность в том, что мы

«поставили правильный диагноз», может быть только при условии, что мы произвели проверку всеми тремя способами. Однако по понятным причинам в большинстве случаев нам придется ограничиваться лишь первыми двумя.

32 Тема I, Введение в анализ взаимодействия

Для того чтобы распознать эго-состояние партнера, при общении имеет смысл обращать внимание на то, какие невербальные и вербальные коммуникационные средства он использует.

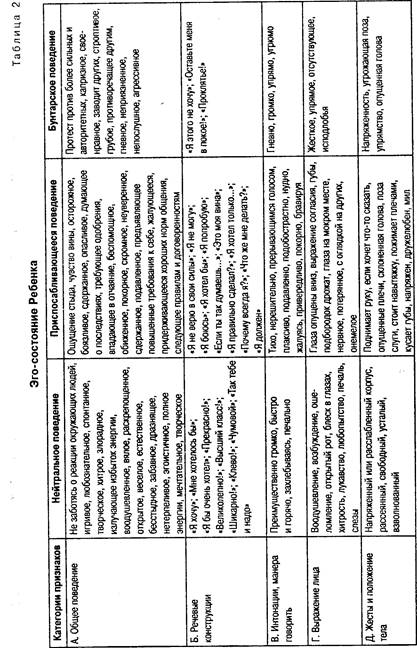

Американский психолог Элвин Фрид предположил, что, находясь в различных эго-состояниях, мы используем особые, специфические наборы слов и невербальных посланий. Например, если человек хнычет или хвастается, скорее всего, он находится в Ребенке, а если он использует слова «должен, надо, не смей» и позой демонстрирует свое моральное превосходство, возможно, он находится в Родителе. Фрагменты словаря, составленного Э. Фридом, можно найти в приложении к работе 1.

В первом упражнении нашего практикума вам будет предложено потренироваться в распознавании эго-состояний. Однако для эффек

тивного разговора этого недостаточно: важно еще научиться самому вовремя «включать» нужное эго-состояние. Для тренировки этого

умения мы будем исходить из следующего правила:

Если хочешь «войти» в какое-то эго-состояние, говори на его языке и используй его паттерны поведения.

Поскольку наш практикум посвящен профессиональному общению, более всего мы будем обращать внимание на то, как активизировать в подходящий момент своего Взрослого.

У практикующего психолога есть два основных вида работ: консультирование и тренинг. Я глубоко убежден, что остальные занятия психолога носят характер либо подготовки к консультированию или тренингу (например, психодиагностика), либо организационный характер (написание отчетов, заявок на грант и т. д.), либо не являются прямыми обязанностями психолога-практика (например, преподавание психологии или проведение психологических исследований). В своей профессиональной практике психологи сталкиваются с тремя основными группами коммуникационных ситуаций.

Первая ситуация — оказание психологической поддержки и помощи. Мы будем исходить из того, что в большинстве случаев такая помощь оказывается Взрослым психолога, приглашающим клиента занять Взрослую позицию. В первой части практикума мы рассмотрим паттерны поведения психолога, оказывающего психологическую помощь из Взрослой позиции.

Вторая ситуация — оказание психологического влияния на человека путем сообщения ему обратной связи (то есть информации о том, как мы его воспринимаем). Во второй части практикума рассматри-

Работа 1. Трансактный анализ коммуникаций 33

ваются паттерны Взрослого поведения и соответствующие лингвистические шаблоны, предназначенные для критики и похвалы партнера по общению и укрепления его во Взрослой позиции.

Третья ситуация — принятие обратной связи от партнера по общению. Приглашая партнера занять Взрослую позицию, психолог нередко вступает с ним в пересекающиеся трансакции, вызывая тем самым его гнев и раздражение. Иногда клиенты с помощью лести и комплиментов пытаются манипулировать психологом. В третьей ча^

сти практикума мы опробуем некоторые способы поведения и ведения разговора, предназначенные для сохранения Взрослой позиции в ситуациях, когда партнер пытается манипулировать психологом с помощью лести или запугивания.

Цель работы. Изучение закономерностей взаимодействия, обусловленных состояниями личности общающихся.

Работа выполняется в рабочей группе численностью 6—12 человек. Группа выбирает временного ведущего. Этот человек будет осуществлять роль ведущего только на протяжении данной практической работы. В следующей работе ведущим обязательно будет другой человек. Ведущий будет играть роль руководителя дискуссии. Для этого ему необходимо:

• напомнить группе задачу дискуссии;

• инструктировать и формулировать обсуждаемые вопросы (опираясь на данную инструкцию);

• дать высказаться каждому, обеспечив возможность быть услышанным остальными;

• следить за регламентом.

1. Ознакомьтесь с примерами вербальных проявлений различных эго-состояний (раздаточные материалы к практикуму 1).

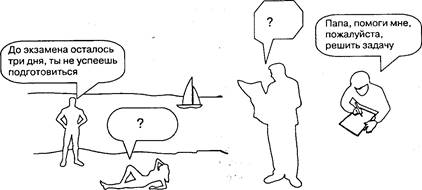

2. Рассмотрите рис. 3. На рисунке изображена семейная пара. Обсудите в группе предложенные вопросы. Во время обсуждения дайте возможность в порядке очереди высказаться каждому участнику и выскажите свое мнение, аргументировав его.

2 Зак. 3945

34 Тема I. Введение в анализ взаимодействия

• Как вы думаете, в каком эго-состоянии находится жена?

• Какие из перечисленных ниже реплик могут принадлежать Ребенку, Родителю и Взрослому мужа?

1. «Я очень устал на работе!»

2. «Давай договоримся: ты приготовишь ужин, а я попробую починить стиральную машину и отремонтирую обувь».

3. «Я устал и имею право отдохнуть!»

4. «Готовить и стирать — дело женское».

5. «Брось, посиди лучше рядом со мной!»

6. «Не сердись, мое солнышко, сейчас я досмотрю новости и помогу тебе».

7. «Отстань от меня!»

8. «Чем я тебе могу помочь?»

9. «Наверное, опять приходила твоя мама...»

Рис. 3. Стимульный рисунок 1

3. Далее последовательно рассмотрите рис. 4 и 5. Обсудите в группе предложенные ниже вопросы. Во время обсуждения дайте возможность высказаться каждому участнику и выскажите свое мнение, ког

да подойдет ваша очередь.

• Из какого эго-состояния подается реплика?

• Как ответил бы персонаж из эго-состояния Родителя?

• Из эго-состояния Взрослого?

• Из эго-состояния Ребенка?

• Какой репликой мог бы ответить персонаж, чтобы образовались пересекающиеся трансакции? Как бы вы себя чувствовали, если бы на вашу фразу вы получили такой ответ?

Работа 1. Трансактный анализ коммуникаций 35

• Какой репликой мог бы ответить персонаж, чтобы образовались дополнительные трансакции? Как бы вы себя чувствовали, если бы ответ был таким?

Рис. 4. Стимульный рисунок 2 Рис. 5. Стимульный рисунок 3

4. После того как закончится обсуждение картинок, расскажите о себе:

• В каком эго-состоянии вы бываете чаще?

• Есть ли у вас «излюбленные» эго-состояния? Какие?

• Когда, в каких ситуациях вам помогает каждое из эго-состояний?

• Бывает ли так, что какие-то из ваших эго-состояний мешают вам? Когда?

• Вспомните несколько ситуаций, вызвавших у вас затруднения. В каком эго-состоянии вы находились? Что говорил ваш Родитель? Ребенок?

5. Обменяйтесь впечатлениями, обсудите, какой опыт вы приобрели, выполняя это упражнение, подготовьте выводы.

• К какому выводу вы пришли в результате выполнения упражнений?

• Что нового вы узнали о себе и для себя?

36 Тема I. Введение в анализ взаимодействия

Слова и фразы, которые мы используем, будучи Родителями, обычно содержат оценки, предписания, запреты, команды, указания, похвалу.

|

Обязан |

Непослушный |

Сердитый ч |

|

Должен |

Отродье |

Тупой |

|

Всегда |

Ну-ну! |

Беспечный |

|

Надоедливый |

Сделай это! |

Почему? |

|

Дорогой |

Нельзя |

Безумный |

|

Детский |

Вор |

Несовместимый |

|

Будь хорошим! |

Ну и что? |

Потому, что я так сказал! |

|

Неблагоразумный |

На твоем месте... |

Сладкий |

|

Как ты смеешь! |

Не мешай! |

Старайся |

|

Позволь мне помочь |

Ешь, что полезно |

Никогда |

|

тебе |

Не расстраивайся! |

Не задавай вопросов! |

|

Нет! Нет! |

Мой маленький |

Милый |

|

Начни прямо сейчас |

Непослушный |

Маленький |

|

Вульгарный |

Умница |

Не бойся |

|

Любимый |

Ленивый |

Постыдный |

|

Нелепый |

Чтоб больше этого |

Что скажут соседи? |

|

Солнышко |

не было! |

Плохой |

|

Подлый |

Надутый |

Хороший |

|

Дешевая вещь |

Я забочусь о твоем |

Ты нас беспокоишь |

|

Шокирующий |

благе! |

Упрямый |

|

Эгоистичный |

Шумливый |

Непристойный |

|

Отвратительный |

Это поможет тебе! |

Будешь (Не будешь) |

Проявления: снисходительная улыбка; поговорки; иронический смех.

Слова и действия Ребенка обычно обозначают чувства. Они часто предполагают получение удовлетворения от приятных ощущений или освобождение от неприятных (напряжение, страх, одиночество, злость, фрустрация) или переживание этих чувств.

Не может быть!

Это ты виноват

Мне все равно

Это не я сказал

Я не могу

Я хочу

Слова

Мое лучше, чем твое Зачем! (протест)

Я не хочу Я ненавижу!

Ты пожалеешь! Все!

Я желаю Они

Я надеюсь Никто

Я скажу (наябедничаю) Лучший

|

Работа 1. Трансактный анализ коммуникаций |

37 |

|

|

Сделай это для меня |

Мое |

Хочу домой |

|

Я милый? |

Из-за тебя я плачу |

Я обещаю, ... если ты... |

|

Посмотри на меня |

Давай поиграем |

Хулиган! |

|

теперь |

Меня испугали |

Я надеюсь, меня любят |

|

Самый большой |

Далеко! |

все |

|

Помоги мне |

Никто меня не любит |

Я буду стараться |

|

Все время |

Он плохой человек! |

|

|

Лучший |

Я правильно сделал? Проявления |

|

|

Счастливая улыбка , |

Нервозность |

Хвастовство |

|

Вспышки гнева |

Непочтительный смех |

Воображение |

|

Мечты |

Грусть |

Секс |

|

Клятвы |

Игры |

Чувственные удоволь |

|

Страх |

Подавленность |

ствия |

|

Мольбы |

Фантазия |

Радость |

|

Больший |

Злость |

Детский язык |

|

Надутые губы |

Ушибы |

Счастье |

|

Плаксивость |

Ссоры |

Любовь |

|

Обидчивость |

Переедание |

Дразнят |

|

Хныканье |

Застенчивость |

Легкомысленный смех. |

|

Удовольствие |

Жалеет себя |

|

|

от творчества |

Любит себя |

|

Взрослый старается иметь дело с настоящей реальностью. Он не старается исказить правду. Он честен, аккуратен, точен. Он описывает вещи такими, какие они есть на самом деле.

|

|

Слова |

|

|

|

Как ребенок |

Альтернативный |

Что? |

|

|

Проще |

Каковы факты? |

Как? |

|

|

Полезный |

Это не доказано |

Кто? |

|

|

Продуктивный |

Ты пробовал сделать |

Который? |

|

|

Объективный |

так? |

Где? |

|

|

Правильный |

Что было предприня |

Когда? |

|

|

Деструктивный |

то, чтобы исправить |

Могло быть больше |

|

|

Достоверный |

положение? |

Согласно статистике. |

|

|

Честный |

Давай рассмотрим это |

Рациональный |

|

|

Я выбираю |

в отдельности |

Реалистичный |

|

|

Радость открытия |

Соедини две части... |

Реальный |

|

|

Сколько |

с одной частью... |

Ответственный |

|

|

Я вижу |

Совершенствование |

Фактический |

|

|

38 |

Тема I. Введение в анализ взаимодействия |

|||

|

Верный |

Проверим это . Как это работает? |

|||

|

Лучше |

Каковы причины? Давайте выясним |

|||

|

Ошибочный |

Возможно причины... |

|||

|

Ошибка |

Сравнительно Я вижу изменение... |

|||

|

Я думаю |

Возможность Неизвестно |

|||

|

Результат |

Нет Мой выбор следующий... |

|||

|

Да |

Четыре тридцать утра Я предпочел бы... |

|||

П р и л о ж е н и е 2

Таблица 1

Эго-состояние Родителя

|

Категории признаков |

Критическое поведение |

Заботливое поведение |

|

А. Общее поведение |

Автоматически оценивающее, ироничное, порицающее, наказывающее, обвиняющее, ищущее виновного, приказное, авторитарное, запрещающее, догматичное, пре тендующее на правоту, указывающее, как правильно, проводящее границы |

Доброе, ободряющее, признательное, озабоченное, сочувствующее, защища ющее, поддерживающее, советующее, помогающее, утешающее, понимающее, покровительственное, сверхзаботливое |

|

Б. Речевые конструкции |

«Ты должен»; «Ты не должен»; «Это тебе нельзя»; «Как ты только можешь»; «Это следует сделать»; «Этого не следует делать»; «Сколько тебе говорить одно и то же!»; «Я не позволю так с собой обращаться!»; «Прекрати это сейчас же!» |

«Не ломай себе голову»; «Не все так плохо, как кажется»; «Не вешай нос»; «Успокойся сначала»; «Тебе это по силам»; «Бедняга»; «Хорошо получилось»; «Я могу вас понять»; «Выше голову»; «Лучше не делай этого»; «Это может быть опасным»; «Иди, я сделаю работу за тебя» |

|

В. Интонация, манера говорить |

Громко или тихо, твердо, высокомерно, насмехаясь, иронически, цинично, саркастически, остро, ясно, с нажимом |

Тепло, успокаивающе, сочувственно |

|

Г. Выражение лица |

Нахмуренный лоб, критический взгляд, сжатый рот, сошедшиеся на переносице или поднятые вверх брови, нос пре зрительно сморщен, отчужденное выражение лица |

Заботливое, ободряющее, довольное, счастливое, улыбчивое, опасливо-озабоченное, любовно-заинтересованное |

|

Д. Жесты и положение тела |

Поднятый вверх указательный палец, руки на бедрах, руки скрещены перед грудью, ноги широко расставлены |

Протянутые руки, поглаживание по голове и др. |

Работа 1. Трансактный анализ коммуникаций 39

40 Тема I. Введение в анализ взаимодействия

Т а б л и ц а 3 Эго-состояние Взрослого

|

Категории признаков |

Поведение |

|

А. Общее поведение |

Раскрепощенно, по-деловому, объективно, внимательно, заинтересованно, прислушиваясь к собеседнику, без эмоций, концентрированно, собирая и перерабатывая данные, понимая друг друга по глазам, задавая открытые вопросы, выдвигая и выбирая альтернативы, независимо, сравнивая, в кооперации, задумываясь... |

|

Б. Речевые конструкции |

Все вопросы, начинающиеся со слов: Что? Когда? Где? Почему? Как? Высказывания: «Возможно», «Вероятно», «Если сравнить с...», «По моему мнению», «Я думаю», «Я полагаю», «По моему опыту», «Я буду» и пр. Все, что говорится не догматично, допускается возможность дискуссии |

|

В. Интонация, манера говорить |

Уверенно (без высокомерия), по-деловому (с личностной окраской), нейтрально, спокойно, без страстей и эмоций, ясно и четко (как диктор, читающий новости) |

|

Г. Выражение лица |

Лицо обращено к партнеру, открытый и прямой взгляд, взвешивающее, задумчивое, ненапряженное, внимательное, прислушивающееся к партнеру, частое изменение выражения лица в соответствии с ситуацией |

|

Д. Жесты и положение тела |

Жесты подкрепляют то, что говорится, «подлаживаясь» под высказывания, корпус прямой, его положение меняется в ходе беседы, голова прямая (не наклоненная - Ребенок, но и не поднятая - Родитель), верхняя часть туловища слегка наклонена вперед (выражение заинтересованности) |

1. Берн Э. Трансактный анализ в психотерапии. М.: Академический проект, 2001.

2. Берн Э. Групповая психотерапия. М.: Академический проект, 2001.

3. Васильев Н. Н., Васильева Е. А. Технологии профессионального общения. Рабочая тетрадь практического психолога. Ярославль: Центр «Ре

сурс», 2000.

4. Шмидт Р. Искусство общения / Пер. с нем. М.: СП «Интерэксперт», 1992.

5. Freed Alvin М. Т. A. For Teens. Jalmar Press, Rolling Hills Estates, C A , 1985.

![]() Тема II

Тема II

Помощь другим людям по праву считается одной из важнейших человеческих ценностей и добродетелей. В цивилизованных обществах, отличающихся высокой степенью разделения труда, существуют службы, специально направленные на оказание помощи нуждающимся. Врач, учитель, спасатель, социальный работник, социальный педагог, психолог — представители целого ряда специальностей, которые принято называть «помогающими». Для специалистов помогающих профессий помощь становится работой, и помощь из разряда добродетелей переходит в категорию профессий. Специалистпрофессионал, в отличие от любителя, осуществляет свою работу регулярно, вырабатывает стандарты качества; соответственно, появляется необходимость в обучении таких специалистов, то есть в передаче знаний другим специалистам.

Но что же такое «помощь»? Толковый словарь трактует это понятие как «участие в чьей-нибудь работе, приносящее облегчение, содействие кому-либо, в чем-либо, поддержка...». Надо заметить, что помощь действительно является помощью только тогда, когда она кому-то требуется, когда есть какой-то конкретный человек, в ней нуждающийся. По всей видимости, перед этим человеком стоит какая-то задача, с которой он по каким-то причинам не справляется самостоятельно. Сложный вопрос, задача, требующая разрешения, часто называется проблемой.

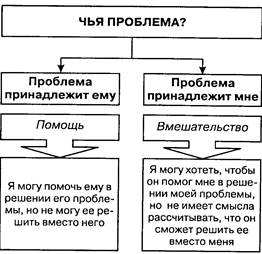

Проблема всегда кому-то «принадлежит»: сама по себе задача не может ничего «требовать». Если мы говорим: «Существует проблема», то подразумеваем, что существует кто-то, у кого есть потребность разрешить ее. Поэтому прежде чем решать проблему, имеет смысл понять, кому она принадлежит. Задача живет до тех пор, пока есть кто-то, желающий ее решить. Этот кто-то — ключевая фигура, «собственник», «владелец» проблемы. Как бы другие лица ни старались, пока он не удовлетворит свою потребность, проблема для него останется неразрешенной. Поэтому перед тем, как оказывать помощь, имеет смысл определить, кому именно она требуется.

44 Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике

t

Зачем? Дело в том, что по-настоящему решить проблему может только ее истинный владелец — тот человек, чья потребность сейчас фрустрирована. Допустим, вам сейчас холодно. Это ваша проблема в том смысле, что мне сейчас тепло и я не намерен ничего менять. Мне нет смысла греться вместо вас, да и сколько бы я этого ни делал, я не решу за вас вашу проблему. Сколько бы я ни пытался согреться, вам от этого теплее не будет. Напрашивается вывод: ключевая роль в решении проблемы всегда принадлежит ее собственнику. Именно ему предстоит выполнить ключевое действие, ведущее к удовлетворению его фрустрированной потребности.

Приведу еще несколько примеров.

Человек голоден, у него нет продуктов, и он к тому же не умеет готовить. Предположим, к нему придет приятель, принесет все необ

ходимое. Проблема решена? Конечно нет, ведь он не знает, как этими продуктами воспользоваться. Предположим, ему приготовили ужин. Решена проблема? Не совсем: он останется голодным до тех пор, пока не съест приготовленное.

Человек болеет. Хочет выздороветь, но не знает, как лечиться, и у него нет лекарств. Допустим, доктор осмотрит его, поставит диагноз, назначит лечение. Проблема решена? Еще нет: надо купить лекарства, а средства отсутствуют. Помогли добрые люди, дали необходимые ме

дикаменты. Решена проблема? Нет! Необходимы волевые усилия с его стороны, чтобы регулярно выполнять назначенные процедуры.

Человек поссорился с близкими людьми. Не знает, как помириться. Обращается за помощью к психологу. Проходит конфликт-тренинг, и человек получает представления о том, как можно достичь примирения. Проблема решена? Конечно нет! Ему необходимо еще кое-что сделать, чтобы помириться.

Из этих примеров видно, что для решения проблемы описанному выше человеку необходимо:

1) обладать определенными ресурсами (которые он может добыть самостоятельно либо у кого-нибудь попросить);

2) знать, как решается задача (придумать решение самостоятельно или спросить);

3) предпринять действия по ее решению.

Третье звено решения — центральное. Это действия, ведущие к удовлетворению фрустрированной потребности. Хочу обратить внимание на то, что человека можно снабдить ресурсами и обучить алгоритму решения, но эти действия ему предстоит выполнить самому и

Тема II. Психологическая помощь 45

только самому, поскольку другой за него не может ни наесться, ни вылечиться, ни помириться. Именно для этого и имеет смысл опре

делить «собственника» проблемы.

Мы помним, что проблема принадлежит тому, чья потребность фрустрирована. Представьте, что вас сильно огорчает поведение какого-то человека, когда вы замечаете, что он, допустим, много курит. Вы можете сказать, что он портит свое здоровье, а вы свое не портите и поэтому в данном случае проблема — его! Однако это не совсем так. Проблема — это задача, которую кто-то очень хочет решить. В данном случае этот кто-то — вы, а не он. И посему это ваша проблема. И как бы вы ни хотели решить эту вашу проблему, он будет курить, пока не решит бросить. И вам не следует удивляться и тем более сердиться на то, что он не спешит решать вместо вас вашу проблему. Поскольку проблема ваша, то вы либо смиритесь с ходом событий, либо попытаетесь каким-то образом повлиять на его решение. Хочу заме

тить, что, если вы будете честны перед собой в этой ситуации, вам не следует считать, что вы оказываете этому человеку помощь. Это не помощь, а скорее воздействие на него с целью решения вами вашей же проблемы.

Теперь представьте другую ситуацию. Человек много курит и очень хочет бросить. Вы не курите, и его курение вам не досаждает. То, что он хочет, но не может прекратить курение, — его проблема, а не ваша, и вы можете по этому поводу сочувствовать ему. Впрочем, вы можете попытаться помочь ему отказаться от курения. Однако при этом вам имеет смысл помнить, что вы не сможете вместо него решить эту проблему (не сможете бросить курить вместо него). В этом деле его роль — ключевая.

Подводя итог сказанному выше, мы можем расценивать как помощь лишь действия по отношению к человеку, являющемуся «собственнику» проблемы. Если «собственником» проблемы являемся мы сами, то наши действия по отношению к человеку, чье поведение нас огорчает, точнее называть вмешательством.

Для наглядности представим эту «классификацию» проблем в виде схемы (рис. 6).

В соответствии с представлением, широко распространенным на уровне обыденного сознания, оказывать помощь — значит, давать другому человеку что-то, в чем он нуждается. Как мы уже говорили, задача может не решаться по двум видам причин.

1. У решающего задачу нет алгоритма решения. Он не знает, как решать задачи такого типа или эту конкретную задачу. Возможно, ал-

Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практика

Рис. 6. Проблемные ситуации

горитм решения ему известен, но не хватает каких-либо ресурсов: времени, денег, оборудования, сил и т. д.

2. Присутствуют необходимые ресурсы, известен алгоритм, но обладатель проблемы в силу каких-то причин ее не решает.

Первый и самый распространенный вид помощи состоит в том, что помогающий передает нуждающемуся человеку какие-то ресурсы (например, материально-технические), алгоритмы решения какойто задачи (например, передовые технологии) или выполняет какуюто работу вместо него.

Второй вид помощи может состоять в содействии тому, чтобы человек воспользовался имеющимися у него знаниями и ресурсами и довел свое дело до логического конца. Это помощь в поддержке реализации его намерения.

Для того чтобы человек воспользовался имеющимися у него ресурсами, необходимо его желание. Даже утопающий может отвергнуть протянутую руку. Естественно, вероятность того, что он воспользуется помощью, выше в случае, если желание сильное и устойчивое. Как же узнать, нуждается ли человек в помощи?

Бытует весьма распространенное мнение, что это очевидно. Если нас огорчает что-то в жизни и поведении какого-то человека, не нравится то, что и как он делает, мы можем решить, что он нуждается в помощи. Например, мы видим, что он разрушает свою жизнь нарко-

Тема II. Психологическая помощь 47

тиками или что его несносный характер приводит к тому, что его постоянно увольняют с работы. «Пожалев» человека, мы решаем оказать на него влияние и добиться, чтобы он отказался от потребления одурманивающих веществ или изменил свой дурной характер.

Надо заметить, что самого человека его жизнь может вполне устраивать, и в этом случае он воспримет наши действия вовсе не как помощь. Возможно, он и сам недоволен тем, как у него все складывается. Однако, столкнувшись с такой насильственной «заботой» о себе, он может принять ее за нападение и будет протестовать. Можно лив таком случае оказать помощь насильно? Скорее всего, нет. Можно насильно вылечить зуб. Можно — вытащить из воды. Однако мы не сможем помешать этому человеку снова сломать себе зуб и опять броситься в воду.

Тем более невозможно помочь человеку в том деле, которое он может сделать только сам. Нельзя, например, за него поесть, выспаться, помириться с кем-нибудь или чему-нибудь научиться. Только он сам может проделать определенную работу, которая в итоге приведет к решению проблемы.

Одним из самых простых и понятных признаков готовности человека решать проблему является его обращение с просьбой о помощи.

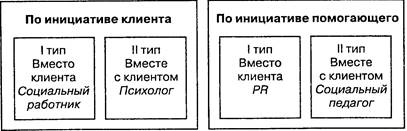

Собственно, мы можем выделить две группы ситуаций оказания помощи. Помощь может оказываться или по инициативе обратившегося, или по инициативе помогающего.

Если человек обращается с просьбой, он тем самым заявляет о том, что у него существует проблема и что он готов принять помощь и воспользоваться ею. Обычно профессиональная помощь оказывается таким людям только на добровольной основе. Человек может обратиться к юристу, стоматологу, в службу социальной защиты, к психотерапевту или психологу и самим фактом своего обращения он заявляет, что имеет намерение принять помощь.

Конечно, бывают ситуации, когда человек не обращается за помощью не потому, что ее не хочет, а потому, что не знает, что может на нее рассчитывать, или не знает, где и как может ее получить. Для того чтобы такой человек узнал о своем праве на получение помощи, его можно об этом информировать. Иными словами, помощь человеку вполне можно предлагать, и если он захочет ею воспользоваться, то придет и скажет об этом. Если не придет, значит, не захотел или захотел недостаточно сильно.

48 Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике

Есть еще причина, по которой люди не обращаются за помощью.

В культуре содержится конвенциальная норма: «Не проси!» Ее корни в убеждении, что получивший помощь становится должником помогающего и тот впоследствии может, в свою очередь, потребовать

ответную услугу, которая будет неприемлема. Эта ситуация может разрешаться определением взаимных обязательств. Например, до оказания услуги должна быть установлена плата за нее. Или, если помощь бесплатная, об этом должно быть известно клиенту.

Есть еще одна причина, мешающая некоторым людям обращаться за помощью: «Неудобно!» Если человек испытывает неловкость в обращении за помощью, то, возможно, он боится, что над ним будут смеяться, сочтут слабаком. Возможно, он сам создал себе идеальный нереалистичный образ «сильного» человека и теперь пытается ему

соответствовать.

Предлагая помощь, следует иметь это в виду и быть предельно тактичным. Сама форма предложения не должна содержать в себе оскорбительных или снисходительных оттенков, чтобы не задевать обо

стренное самолюбие человека.

Когда-то основоположник психоанализа 3. Фрейд сказал, что на пациента действуют две противоположные силы: с одной стороны,

давление горя заставляет идти к аналитику, а с другой стороны, есть множество сил, его туда не пускающих: «некогда», «дорого», «все равно не помогут» и т. д. Если «давление горя» недостаточно сильно, чтобы

перевесить самолюбие и другие препятствия, помощь такому человеку все равно не впрок: не «созрел». Однако, если он откликнулся на предложение и обратился за помощью, преодолев некоторые неудобства и трудности, вероятность, что он действительно готов принять помощь и ею воспользоваться, повышается.

Обычно службы социальной защиты и службы, оказывающие психологическую помощь, работают по принципу «запрос—отклик». Специалисты этих служб могут информировать о своих услугах и предлагать их, но они не станут их оказывать без проявления инициативы со стороны нуждающегося в их помощи.

И все же, можно ли оказать помощь человеку помимо его желания? Если, к примеру, человек ведет себя таким образом, что это за

девает основные неотъемлемые человеческие права других? Если окружающие понимают, что если так будет продолжаться, то его ждет скверная судьба? Не имеет ли смысла попытаться его изменить таким образом, чтобы и ему, и окружающим стало лучше? Будет ли это помощью и можно ли в принципе ее оказать насильно?

Тема II. Психологическая помощь 49

Иногда в Древнем Риме богатые граждане выделяли специального человека (обычно из числа своих рабов), обязанностью которого было сопровождать детей на улице и присматривать за ними для их же блага. Эта должность называлась «педагог». В обществах, где образование по закону является обязательным, существуют специалисты, которым вменено в обязанность заботиться о детях. Таких специалистов тоже иногда называют педагогами, хотя чаще — учителями, если они занимаются обучением, или воспитателями — если воспитанием. Не так давно появилась еще одна группа специалистов: социальные педагоги. Они призваны сформировать навыки просоциального поведения у лиц, которые в силу определенных причин не следуют социальным нормам. Необходимо заметить, что эти лица, в основной своей массе, не обращаются с просьбой о помощи. Эта работа обычно осуществляется по инициативе представителя заинтересованной организации, хотя и осуществляется на благо человека, подвергающегося «перевоспитательному» воздействию. По-видимому, эта ситуация тоже может считаться практикой оказания помощи.

История педагогики дает основания утверждать, что подобная помощь может быть вполне успешной, и примером тому является дея

тельность А. С. Макаренко, известного отечественного специалиста по работе с девиантными подростками.

Надо заметить, что такая работа чрезвычайно сложна и почти не поддается алгоритмизации: это скорее искусство, чем наука. Кроме того, по способам осуществления она принципиально отличается от оказания помощи по инициативе получателя. В нашем тренинге мы будем рассматривать способы оказания психологической помощи

людям, обратившимся за ней по собственной инициативе.

Мы увидели, что помогающий может либо снабжать нуждающегося человека какими-либо ресурсами, выполняя вместо него некоторую работу, либо облегчать его положение, вдохновляя его опираться на собственные ресурсы.

В быту наиболее популярна первая модель. Здесь помогающий исходит из того, что обратившийся за помощью человек — незрелый, беспомощный, неспособный или глупый. Ему может стать легче лишь втом случае, если кто-то, несомненно более способный и умный, ему даст что-то осязаемо-конкретное.

50 Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике

В жизни каждого человека встречаются ситуации, связанные с необходимостью делать выбор, принимать важные решения. Причем иногда от этих решений зависит то, как сложится дальнейшая жизнь. Иногда такие решения приходится принимать на фоне возникших неприятностей или даже кризисов. Иногда они связаны с поиском собственного пути в жизни, с личностным и профессиональным развитием.

В соответствии с первой моделью помощи, этот человек не справляется со своими проблемами потому, что не знает, как это делается. У него не хватает знаний и умений. Помогающий, соответственно, считается более компетентным в данном вопросе и способным оказать информационную поддержку. Эта помощь осуществляется прежде всего в форме готовых рецептов разрешения той или иной проблемы, добрых советов или попыток «успокоить», то есть уменьшить остроту неприятных переживаний.

Психолог считается специалистом в области поведения и может восприниматься людьми как носитель некоторого «тайного» знания, отсутствующего у других людей. В действительности это не совсем так. Дело в том, что переживаемые трудности, при всей внешней похожести, глубоко индивидуальны; не существует двух человек, чьи переживания были бы идентичны. Знание о том, что 75 % людей, использовавших в подобной ситуации некоторую стратегию, добились успеха, вряд ли может быть полезно человеку в принятии решения о том, как поступить именно ему и именно сейчас. По этой причине наиболее ценными для человека являются не чужие, а его собственные способы разрешения проблемы, причем такие способы, которые максимально подходят к ситуации и подкреплены личностными возможностями.

Помощь второго типа направлена не на передачу готового безличного знания, а на активизацию внутренних ресурсов того, кому она оказывается, чтобы тот сам справился со своими проблемами.

Польский психолог Ежи Мелибруда определил эту позицию так: