|

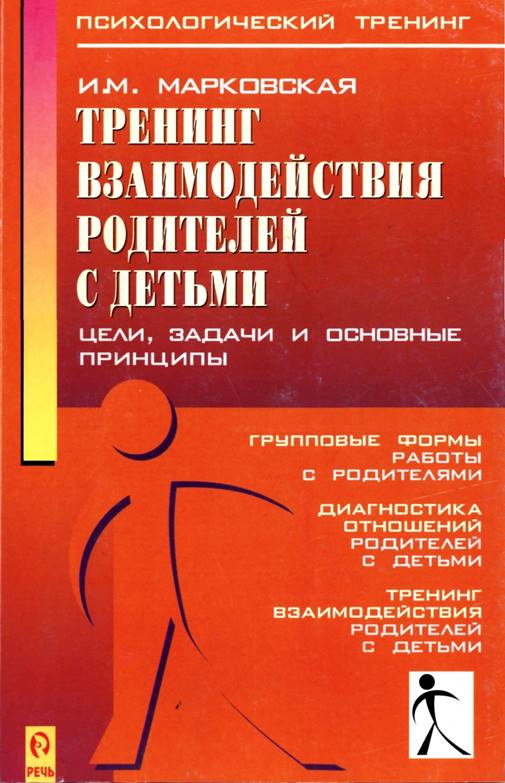

BBK88.5

Марковская И. М.

Тренинг взаимодействия родителей с детьми. — СПб.: Речь, 2005. — 150с, илл.

ISBN 5-9268-0030-7

Автор предлагает путь повышения психологической компетентности родителей в области воспитания и взаимодействия с детьми. Описывается опыт работы с родителями, проводимой в жанре группового консультирования, а также содержатся методические разработки к курсу.

Книга представляет интерес для практических психологов, специали зируюшихся на работе с детьми и семьей, а также для родителей, интересу

ющихся проблемами развития ребенка и построения эффективных отношений с ним.

ББК88.5

© Издательство «Речь», 2000

©Марковская И. М., 2000

ISBN 5-9268-0030-7 © Борозенеп П В., обложка, 2000

Изменения, происходящие в обществе в последние годы, касаются самых разных сторон жизни. Работа, которая предлагается вниманию читателей, на наш взгляд, является проявлением одной из таких перемен в общественном сознании. Дело в том, что рассматриваемый в книге И. М. Марковской подход психолога к решению проблем ребенка или семьи в целом является шагом в направлении формирования психологического мышления и психологической культуры общества. Автор предлагает вариант тренинга для родителей и детей, направленного на поиск совместных решений, сближения двух миров — столь близких, взаимозависимых, но, к сожалению, не всегда мирно сосуществующих.

Смело могу утверждать, опираясь на обширный опыт тренинговой, практической, преподавательской работы с самыми разнообразными группами людей, что огромное количество ограничений, трудностей, неиспользованных ресурсов нашей взрослой жизни следует искать в детстве. Как ни странно, серьезным умудренным взрослым людям удается исправить и изменить далеко не все, что заложено в них в детстве, иногда груз неразрешенных детских переживаний мы несем всю свою жизнь. Однако, безусловно подвластной нашему взрослому осознанию и контролю является возможность перестать двигаться по замкнутому кругу и избавить наших детей от груза собственных проблем и ограничений. Групповая работа становится зачастую одним из самых эффективных средств в этом направлении. Групповые эффекты дают возможность снять ощущение единственности и уникальности собственных трудностей, позволяют получить обратную связь, в данном случае и от взрослых и от детей, позволяют взглянуть на свою семью с иной точки зрения. В случае общения с детьми важнейшим условием эффективного взаимодействия является признание цен-

4 Тренинг взаимодействия родителей с детьми

ности ребенка, уважения его права быть таким, какой он есть, то, что называется в психологии термином «принятие». В условиях индивидуальной консультации направить родителя по такому пути зачастую значительно труднее, чем во время групповой работы.

Предлагаемая автором программа опирается на различные теоретические подходы к пониманию отношений взрослого и ребенка, краткое изложение которых предшествует собственно практической части. Важное место отведено диагностическим методам, где наряду с традиционными процедурами предлагается авторский опросник родительско-детских отношений. Существенным достоинством работы становится, на наш взгляд, то, что все предложенные И. М. Марковской процедуры, упражнения, структура занятий опробованы, проверены, включены в программу тренинга после обдумывания, коррекции и апробации.

Книга предназначена прежде всего для психологов, работающих с детьми, подростками, родителяма Хочется надеяться, что послужив основой, каркасом для занятий, предложенная программа не останется жесткой и неизменной. Любой специалист, работающий с людьми, знает насколько жива, изменчива, и именно тем заманчива и интересна, эта сфера деятельности. Что же касается работы с детьми, то здесь заданность, ригидность — совершенно недопустимы, да и просто невозможны для продуктивной работы. Можно пожелать, чтобы программа Тренинга для родителей стала для практикующих специалистов примером творческого, вдумчивого подхода к работе, поиска ее новых путей и форм. Ориентированная на специалистов книга, тем не менее, может стать полезной для родителей, заинтересованных в поисках контактов и взаимопонимания с ребенком, готовых признать в нем личность и оценить его право быть самим собой.

И последнее. Никакая самая лучшая программа и самое мудрое руководство не смогут быть реализованы и принести успех без труда, терпения, отказа от иллюзий и готовности к переменам. Хочется пожелать удачи и сил на этом трудном пути и автору книги ее читателям.

Кандидат психологических наук, доцент,

Генеральный директор Института Тренинга Нина Хрящева.

В современном мире все больше растет понимание семьи как определяющей не только развитие ребенка, но и в конечном итоге развитие всего общества.

Взаимодействие ребенка с родителем является первым опытом взаимодействия с окружающим миром. Этот опыт закрепляется и формирует определенные модели поведения с другими людьми, которые передаются из поколения в поколение. В каждом обществе складывается определенная культура взаимоотношений и взаимодействия между родителями и детьми, возникают социальные стереотипы, определенные установ ки и взгляды на воспитание в семье, и вряд ли будет преувеличением сказать, что цивилизованность общества определяется не только отношением к женщинам, но и отношением к детям.

Во второй половине нашего столетия в западной психологии произошел значительный рост исследований, посвященных проблемам воспитания и развития ребенка в семье. Среди причин обращения к этой теме развитие демократических отношений в обществе, проникновение идей равноправия в систему семейных отношений. По мнению Р. Дрейкуса, родители, продолжающие говорить с детьми с позиции власти и превосходства, не осознают того, что дети слушают их с позиции равенства, и по этой причине авторитарные методы воспитания обречены на неудачу.

Рост интереса к проблемам семейного воспитания в нашей стране связан с новыми социально-экономическими условиями. Смена идеологических ориентиров или полное их отсутствие создают трудности, с которыми приходится сталкиваться современным родителям. Вместе с тем проводящаяся демократизация об6 Тренинг взаимодействия родителей с детьми

щественных институтов не могла не коснуться и семейных отношений.

Традиционно психологическая помощь семье оказывается в рамках индивидуальной психологической консультации. Новые условия требуют новых подходов и методов работы психолога с семьей, в том числе групповых методов работы с родителями, которые в последнее время завоевывают все большую популярность. Эти методы можно рассматривать как модель групповой консультативной работы с родителями, часто более эффективной, чем индивидуальное консультирование. Многие родители достаточно хорошо осознают недостатки своего воспитания, но очень часто им не хватает элементарной психологической грамотности, чтобы решить свои проблемы. Анализ семейных ситуаций в группе помогает родителю взглянуть на себя со стороны, «глазами других», и тем самым как бы объективизировать свое поведение. Родители начинают лучше понимать собственные стереотипы воспитания, которые не являются результатом осознанного выбора воспитателя, а обычно перенимаются либо «по наследству» от своих родителей, либо являются следствием представлений об отношениях ребенка и роди

теля, полученных из близкого социального окружения, средств массовой коммуникации и информации.

Это издание можно рассматривать как методическое пособие к проводимому автором курсу «Тренинг взаимодействия родителей с детьми» на втором году обучения спецфакультета Санкт-Петербургского университета (Челябинский филиал). Надеемся, что предлагаемая вниманию читателя тренинговая программа будет полезной в оказании психолого-педагогической помощи родителям.

Групповые методы психологической работы представлены и осмыслены в различных теоретических концепциях. В последнее время эти формы, как отмечает Л. А. Петровская, «стали подлинным знамением времени как в силу экономичности, так и в силу своей эффективности, в ряде случаев более высокой по сравнению с индивидуальной работой».

В отечественной науке и практике взаимодействие психолога с родителями в основном проводится в рамках психологической консультации. Упоминание же работы с родительскими группами можно найти лишь в некоторых исследованиях (А. С. Спиваковская, А. Я. Варга, А. И. Захаров), причем чаще всего такая работа сама по себе не является самоцелью, а проводится как дополнение к коррекционной программе, проводимой с детьми, или является составной частью проведения психологической коррекции. В последнее время направ

ление, использующее групповые формы обучения и терапии родителей, стало развиваться более активно.

В зарубежной психологии и педагогике родительские группы зарекомендовали себя как весьма эффективная форма обучения и решения психологических проблем родителей. Наибольшее распространение групповые занятия с родителями получили в современной Америке. Известно, что фактору семьи в США уделяется особое внимание, программы помощи семье проводятся на федеральном уровне и поддерживаются

общественными и религиозными организациями. Так, получившая широкую известность программа Томаса Гордона «Тренинг эффективного родителя» проводится с помощью самых различных организаций: агентствами социальной службы, школами, церквями, центрами обучения взрослых, консультативными центрами, муниципальными центрами психического здоровья и т. д. Хотелось бы надеяться, что и в нашей стране групповые методы работы с родителями получат распространение и поддержку на государственном уровне.

Как правило, психологические подходы в работе с родительскими группами существуют в рамках определенных теоретических концепций. Рассмотрим наиболее известные из них.

Необходимость обращения к работе с родителями в практике консультирования детского развития впервые была декларирована в рамках психодинамическо

го подхода. Важной заслугой психоаналитического направления является то, что его основатели обращали внимание на ранний опыт взаимодействия родителей с детьми и на различные виды психической травматизации в детском возрасте (3. Холл, А. Фрейд, К. Хорни). Сведения, полученные в работах Т. Адорно,

В. Шутца, Дж. Боулби, Э. Эриксона, М. Эйнсворт и др., снискали широкую популярность и признание. Они подчеркивали важность ухода за детьми в раннем возрасте и гуманного к ним отношения.

Многие результаты психоаналитических исследований оказывались в фокусе общественных дискуссий и решений. Так, конференция экспертов (педиатров, психологов, педопсихиатров и социальных работников), устроенная в 1954 году в Стокгольме Всемирной организацией здравоохранения, пришла к почти единодушному заключению, что госпитализация ребенка может представлять опасность для его здорового психического развития. Отсюда выводились определенные требования, направленные на профилактику: рекомендовалось по возможности избегать госпитализации, принимать матерей совместно с малыми де

тьми, предоставлять возможность ежедневных посещений, провести глубокие изменения режима и превратить всю среду больниц в « более гуманную »'.

1 Лангмейер Й., Матейник 3. Психическая депривация в детском возрасте / Пер. с чешск. — Прага: Авиценум. — 1984.

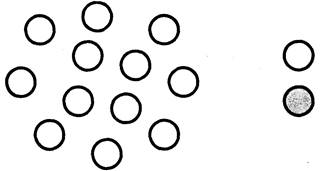

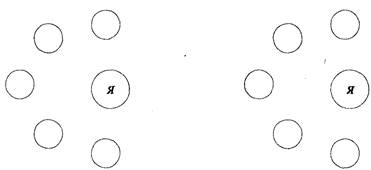

В русле психоаналитического направления приобрела известность трехмерная теория интерперсонального поведения В. Шутца (1958). По его мнению, для каждого индивида характерны три межличностные потребности: потребность включения, потребность в контроле и потребность в любви. Нарушение этих потребностей может приводить к психическим расстройствам. Сложившиеся в детстве поведенческие образцы всецело определяют способы ориентации взрослой личности по отношению к другим. Это положение теории В. Шутца воспроизводит фундаментальное положение психоанализа об определяющей роли раннего детства в развитии личности. Под включением Шутц понимает потребность быть включенным в группу. Отношения ребенка и родителей являются позитивными, если они насыщены контактами, и негативными, если родители общение с ребенком сводят к минимуму. Если ребенок неадекватно интегрирован в семейную группу, в дальнейшем он может проявлять недостаточное социальное или сверхсоциальное поведение.

Проведение родительских групп в значительной степени опирается на ряд общих принципов организации их работы. С. Славсон вводит понятие «первичный кодекс группы», включающее в себя три основных постулата:

1) предмет дискуссии — дети и способы взаимодействия с ними родителей;

2) все члены группы имеют право на свободное участие в дискуссии, лишенной формализма и рутины;

3) ведущий не является абсолютным авторитетом, единственным источником информации и суждений, которые обязательно должны быть приняты всеми членами группы.

Одним из пионеров исследования взаимодействия взрослого с ребенком по праву можно считать Альфреда Адлера. Адлерианское направление в работе с родителями имеет свои методы, способы и приемы в работе с родителями и детьми, оно в значительной мере социально направлено и может рассматриваться как отличное от психоаналитического подхода. В 1919 году А. Адлер основал в Вене психопедиатрический центр, где он развивал свой инновационный консультационный подход и работал с детьми, родителями и преподавателями. Ансбахер полагал, что именно Адлер инервые официально и публично использовал понятие «семейная терапия»2.

Проблемы воспитания всегда волновали Адлера; одна из его первых психологических работ называлась «Врач как воспитатель» (1904). В 1912 году вышла дру гая его статья — «Воспитание родич елей». В этой статье, как справедливо замечает Е. В. Сидоренко, содержатся идеи, которые во многом предвосхищают многие современные направления психологии. Вот реко мендации Адлера по воспитанию умственно здорового ребенка (цитируется по Е. В. Сидоренко)'.

«1. Воспитатель или родитель должен завоевать любовь ребенка. Главнейший помощник воспитания — любовь. Любовь ребенка - безуслов

пая гарантия его воспитуемости.

2. Лучшая поддержка в развитии ребенка его уверенность в собственных силах. Уверенность ребенка в себе, его личностная смелость — величайшее счастье для него.

3. Слабые и болезненные дети легко теряют уверенность в себе, так же как и избалованные и излишне опекаемые дети.

4. Ни при каких обстоятельствах ребенок не должен бояться своего воспитателя.

5. Что касается дисциплинарных мер, то похвала и награда предпочтительнее наказания. Если наказания невозможно избежать, то оно должно информировать ребенка о том, что он сделал не правильно, и концентрировать ею внимание на

лучших способах поведения.

6. Вместо того чтобы требовать слепого под чинения, следует в максимально возможной степени оставлять за ребенком свободу решениия».

Основными понятиями аллеровского воспитания родителей являются «равенство», «сотрудничество» и «естественные результаты». С ними связаны два центральных принципа воспитания: отказ от борьбы за

власть и учет потребностей ребенка. А. Адлер подчер

'Кристенсен О.-К,, Томас К Р Дрейкус и поиски равенства // Помощь родителям в воспитании детей — М.: Прогресс — 1992.

3 Сидоренко Е. В. Комплекс «неполноценности» и анализ ранних вое поминаний в концепции Альфреда Адлера. - C 116- СПбГУ 1993,

кивал равенство между родителями и детьми как в области прав, так и в области ответственности, — равенство, но не тождественность. Необходимо научить родителей уважать уникальность, индивидуальность и неприкосновенность детей с самого раннего возраста, считал Адлер. Основным принципом семейного воспитания, по А. Адлеру, является взаимоуважение членов семьи. Самосознание ребенка он ставит в прямую зависимость от того, насколько его любят и уважают в семье. Это направление работы с родителями основывается на их сознательном и целенаправленном пове

дении. А. Адлер рассматривает обучение родителей не только с точки зрения развития ребенка и семьи, но и с точки зрения общества — как деятельность, результат которой оказывает влияние на его состояние4.

Среди наиболее важных результатов общественного признания психологии А. Адлера стало появление семейных консультаций и семейных образовательных учебных групп, призванных помочь семьям установить демократический жизненный стиль, основанный на принципах социального равенства и общественного интереса. В США стимулом для этого движения во многом послужили работы и личный энтузиазм Р. Дрейкуса, ученика А. Адлера. Он впервые организовал консультирование родителей при Центре им. Авраама Линкольна в Чикаго в 1939 году.

Актуальность идей Адлера и Дрейкуса, несомненно, связана с тем кризисом, в котором оказались семьи в первой половине нашего столетия. Традиционные методы воспитания, устанавливающие взаимоотношения между родителями и детьми по принципу превосходства и подчинения, оказались довольно неэффективными. С развитием демократической социальной системы и борьбы за социальное равноправие в Соединенных Штатах Америки идея равенства охватила общество настолько, что дети тоже смотрят на себя как на социально равных взрослым, и по этой причине авторитарные методы воспитания обречены на неудачу. Разговор с детьми «сверху вниз» приводит к тому, что дети в свою очередь так же «сверху вниз» говорят с родителями. Этот тип взаимодействия можно наблюдать в семьях с раз

личной степенью напряженности.

1 Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей: Концепции, направления и перспективы / Пер. с финск. — М.: Просвещение. — 1993.

Рудольф Дрейкус положил начало организации дискуссионных групп из живущих по соседству родителей (Дрейкус и Зольц, 1964). Он способствовал разработке идеи «семейного совета» как одного из средств, которое помогает установить атмосферу любви и доверия в доме. Дрейкус считал, что родителям в своей дея

тельности следует опираться на такие принципы, как: принцип логических и естественных последствий, принцип отказа от применения силы, принцип принятия и реакции на потребность детей, а также принцип оказания поддержки детям. Он исходил из того, что родители будут обмениваться друг с другом опытом, задавать вопросы и стремиться получить поддержку и одобрение группы. Основная задача ведущего группы заключается в умелой организации дискуссии, постановке вопросов, причем каждый член группы периодически может принимать на себя роль лидера группы при обмене информацией, специальными знаниями.

Р. Дрейкус рассматривает плохое поведение как деятельность ребенка, усилия которого, ориентированные на достижение целей, направляются в неверное русло. Дрейкус сформулировал цели негативного поведения ребенка. Понятие о четырех целях основывается на предположении Адлера, что люди — это социальные существа, чье поведение целенаправленно и чье основное желание — быть частью группы. В основе любого нежелательного поведения ребенка могут лежать следующие цели:

• требование внимания или комфорта;

• желание показать свою власть или демонстративное неповиновение;

• месть, возмездие;

• утверждение своей несостоятельности или неполноценности.

Цель психологической помощи родителям, по Дрейкусу, — помочь им и детям усвоить как можно больше подходящих типов взаимодействия. Взаимодействие должно строиться на основе принципа равных ценностей и взаимного уважения. Основная задача семейного воспитания — помочь ребенку стать компетентным человеком, который использует конструктивные средства для формирования чувства собственного достоинства и достижения определенного общественного положения.

Большая заслуга в описании и применении методов адлерианской терапии принадлежит в нашей стране Е. В. Сидоренко. В своих работах она отмечает следующие способы вербального взаимодействия взрослого с ребенком, которые приводят к построению демократических отношений с детьми:

• констатирующие описания;

• воспроизведение действий и слов ребенка; • воодушевляющие высказывания;

• честные и открытые ответы.

В 50-х годах в США возникло направление групповой работы с родителями, основанное X. Джайноттом, американским детским психотерапевтом, и получившее в литературе название «модель группового психологического консультирования». Его концепция гуманизации воспитания основана на идее развития эмоциональ

ной сферы родителей с помощью осознания ими своих подлинных чувств, ценностей и ожиданий. В написанных пособиях для родителей X. Джайнотт не предлагает никакой теории, а в доступной форме рассматривает исключительно простые вопросы: как говорить с детьми, когда хвалить и когда ругать их, вопросы дисциплины, приучения к гигиене и т. д.[1]

Дж. Лэм и У. Лэм изложили следующие принципы воспитания детей (по X. Джайнотту):

• внимательно слушать ребенка. Родители, которые внимательно слушают своего ребенка, показывают ему, что к его мнению прислушиваются и его ценят, укрепляют уважение ребенка к самому себе;

• избегать и не допускать таких действий и слов, которые могут оскорбить ребенка или вызвать у него злость;

• проявлять мысли и чувства без агрессивности; родители должны честно говорить о том, что они испытывают, и при проявлении собственных чувств уважать личность ребенка.

С точки зрения X. Джайнотта, родителям необходимо оказывать практическую помощь в семейном воспитании через формирование у них навыков коммуникации и управления поведением детей. В своих работах он дал описание трех различных видов групповой работы с родителями: собственно психотерапия, психологическое консультирование и руководство личностью. Групповая психотерапия особенно показана тем родителям, которые не в состоянии извлечь никакой пользы из педагогическо-психологического образования, поскольку их восприятие, ценности и установки слишком искажены и не позволяют изменить стиль семейного воспитания.

Модель группового психологического консультирования родителей позволяет внести большую объективность во взаимоотношения участников группы со своими собственными детьми. Основные методы — групповая дискуссия, работа в подгруппах, ролевые игры. Отличительным признаком родителей, которые могут извлечь пользу из работы в группе, является то, что их проблемы не носят «хронического» характера. По мнению Джайнотта, наиболее трудными являются периоды, когда:

• ребенок начинает ходить;

• его начинают приучать к горшку;

• он идет в школу;

• у него начинается половое созревание;

• он переходит в среднюю школу.

Группы формировались и в соответствии с возрастом детей, и в соответствии с теми или иными проблемами детей и их родителей. В своей работе Джайнотт применял два основных методических приема: тактичное, целенаправленное расспрашивание о том, что может чувствовать ребенок в трудные моменты взаимодействия с родителями, и анализ собственных эмоциональных переживаний членов группы.

Согласно Джайнотту, общение родителей с детьми должно базироваться на трех основных принципах.

• Во-первых, во всех ситуациях родители должны стремиться поддерживать позитивный образ «Я» у ребенка.

• Во-вторых, следует говорить о ситуации, поступке ребенка, избегая личностных негативных оценочных суждений. Высказывания взрослого не должны содержать диагноза и прогноза дальнейшей судьбы ребенка.

• В-третьих, взрослый в общении всегда должен выступать инициатором предложения коо-

перации. Это предложение не должно исчерны ваться прямым указанием на соответствующий способ действия, а должно раскрывать перед ре бенком возможности самостоятельного разреше ния проблемной ситуации.

Многие положения Джайнопа согласуются с идеями другой модели работы с родителями - программой Т. Гордона. Эта программа основывается на идеях гума мистической психологии. В западной психологии данное направление существует в русле концепций Г. Оллпорта, А. Маслоу, К. Роджерса, Ш. Бюллер, В. Франкла, Р. Мэя и многих других. Г. Оллпорт, А. Маслоу и К. Роджерс создали философию науки, объединившую методы естествознания и феноменологии и признающую приоритетность человеческой субъективности. Г. Оллпорт впервые употребил термин «гуманистическая психология» в 1930 году[2]. Маслоу в своей работе «К психологии бы тия» (1962) писал: «...[Наука].отворачивается от проблем любви, творчества, ценности, красоты, воображения, этики и радости, отдавая их на откуп „неученым" — поэтам и дипломатам. Все эти люди могут обладать удивительной проницательностью, ставить именно те вопросы, которые должны быть поставлены, выдвигать заслуживающие внимания гипотезы и могут даже быть большей частью точны и правы. Но... им никогда не удастся заставить поверить в это все человечество. ...Наука — вот тот единственный путь, имеющийся в нашем распоряжении, чтобы заставить признать истину».

Несмотря на различия направлений гуманистической психологии, общим для них является подход к человеку как к специфической модели, отличающейся от моделей, объясняющих поведение животных или машины. Существенная роль при этом уделяется активности личности. Р. Мэй, признавая значимость влияния элементов внешней среды, подчеркивает, что нельзя все же приписывать личностные проблемы фактам наследст

венности или окружающей среды: «Личностная проблема в первую очередь требует перераспределения наиряже ний внутри личности, а не поисков причин вовне»7.

Роджерс считал, что очень важно уметь устанавливать

«помогающие отношения» родителю с ребенком, учителю с учеником, терапевту с клиентом. Он писал, что помогающее отношение «отличается принятием другого человека как индивида, имеющего ценность, а также глубинным эмпатическим пониманием, которое дает мне возможность видеть личный опыт человека с его точки зрения». По мнению Роджерса, увеличение принятия себя способствует увеличению принятия другого, и все это, в конечном счете, приводит к улучшению человеческих отношений. Н. Нэйл и Дж. Нейл сформулировали принципы гуманитарно-психологического подхода к браку, в котором каждый из супругов может оставаться самим собой и развивать свои таланты. Эти принципы связаны с концепцией А Маслоу о самоактуализации и со взглядами К. Роджерса о врожденной доброте человека. По мнению С. Кратохвила, такие представления о человеке можно считать

«несколько идеалистическими, а представление о браке — в определенной мере романтическими»[3].

Идеи гуманистически направленной психологии нашли отражение в практике воспитания детей в семье и обществе (Т. Гордон, М. Снайдер, Р. Снайдер), где особое внимание уделяется умению слушать и понимать детей. При этом понимание рассматривается не просто как техника или использование правильных слов, а как модель взаимоотношений взрослого с ребенком[4].

В последнее время в отечественной психологии многие ученые все больше основываются на гуманистических принципах. Основой данного направления у нас явились идеи М. М. Бахтина о диалогической природе человеческого общения, человеческой личности. Этот подход к изучению человека используется сейчас Л. А. Петровской, А У. Харашем, Г. А. Ковалевым, О. Е. Смирновой, А. Ф. Копьевым и другими. А. У. Хараш отмечает, что диалогическое общение обладает наибольшим воспитательным потенциалом[5]. Отличительные особенности диалогического общения следующие:

• равенство позиции воспитателя и воспитанника, при котором осуществляется взаимное воз

действие друг на друга, формируется способность вставать на позиции другого;

• отсутствие оценок, полное принятие, уважение и доверие;

• формирование у воспитателя и воспитанника сходных установок относительно одной и той же ситуации;

• особая эмоциональная окраска общения, искренность и естественность проявления эмоций, взаимное проникновение в мир чувств;

• способность участников видеть, понимать и активно использовать широкий и разнообразный спектр коммуникативных средств, включая невербальные.

А. 3. Шапиро отмечает, что в поведенчески ориентированных теориях внутрисемейные конфликты рассматриваются как функция низкой нормы позитивных взаимоподкреплений, а терапевтические усилия направлены на уменьшение негативности в коммуникациях между членами семьи; традиционный психоаналитический подход сосредоточен на раннем негативном опыте; гуманистически ориентированная психотерапия семьи во главу угла ставит конгруэнтное, взаимопринимающее и эмпатическое межличностное взаимодействие[6].

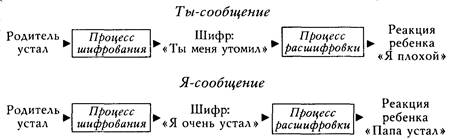

Программа Томаса Гордона «Тренинг эффективного родителя» является наиболее известной и распространенной в разных странах. В США обучение родителей по программе Гордона стало поистине всенародным явлением. Основу взглядов Т. Гордона составляет теория личности Карла Роджерса и его способы работы с пациентами. В модели Гордона внимание концентрируется на навыках общения родителей. Задачи работы с родителями, по Гордону, сводятся к тому, что родители должны усвоить три основных умения:

• активно слушать, то есть умение слышать, что ребенок хочет сказать родителям;

• умение выражать собственные чувства и слова доступно для понимания ребенка;

• использовать принцип «оба правы» (или «выиграть—выиграть») для разрешения конфликтных ситуаций, то есть умение договариваться с ребенком так, чтобы результатами разговора были довольны оба его участника.

Т. Гордон разделяет необходимые навыки на две группы: навыки, необходимые для решения проблем ребенка, и навыки, необходимые для решения проблем родителя. Любая проблема должна решаться родите

лями совместно с детьми. На занятиях в группе родители учатся активному слушанию, самовыражению, получают навыки ведения беседы, закрепляют чувство уверенности в себе12.

Исследования, проведенные Т. Гордоном и его последователями, показали, что те, кто посещал роди

тельские группы, легко меняли стиль воспитания, направляя его на определенные цели. По мере развития способности к общению улучшалось взаимопонимание между родителями и детьми и росла способность детей самостоятельно решать свои проблемы.

Большой вклад в дело изучения взаимодействия родителей с детьми, безусловно, внесли представители бихевиористского направления.

Еще в 40-е годы Б.-Ф. Скиннер предложил ряду наиболее известных психологов и специалистов, занимаю щихся социальным планированием, использовать научно обоснованную методику, основанную на положениях поведенческой технологии как средстве укрепления семьи и общества в целом. Он разработал ряд проектов, которые опирались на принципы, способствующие совершенствованию и увеличению количества и качества взаимодействий •— интеракций родителей и детей.

Существуют разные концепции научения. При классическом обусловливании павловского типа испытуемые начинают давать один и тот же ответ на разные стимулы. При оперантном научении по Скиннеру поведенческий акт формируется благодаря наличию или отсутствию подкрепления одного из множества воз

можных ответов. Эти концепции не объясняют, как возникает новое поведение. А. Бандура считал, что

и Gordon Т. Р. Е. Т. in action [A guide to parent effectiveness training]. — Toronto, Bantam Books, 1979.

награда и наказание недостаточны, чтобы научить новому поведению13. Дети приобретают новое поведение благодаря имитации модели. Научение через наблюдение, имитацию и идентификацию — третья форма научения. Имитация-идентификация — это процесс, в котором личность заимствует мысли, чувства или действия другой личности, выступающей в качестве модели. Имитация приводит к тому, что ребенок может вообразить себя на месте модели, испытать сочувствие, со

участие, эмпатию к этому человеку.

Основной акцент в этом направлении делается на изучении техники поведения родителя и формировании навыков модификации поведения ребенка. Большинство сторонников бихевиористской теории признают, что поведение, по всей видимости, возникает в результате воздействия как наблюдаемых, так и скрытых факторов. Тем не менее бихевиористов интересуют лишь наблюдаемые переменные, поддающиеся непосредственному измерению. Им принадлежат разработанные схемы анализа взаимодействия, которые основаны на понимании человеческого поведения как функции подкреплений, наград, поощрений и наказаний, например, теория диадического взаимодействия Дж. Тибо и Г. Келли. Т. Ньюком предполагал, что аттракция между индивидами — это функция степени, в которой во взаимодействии представлены взаимные вознаграждения1'1.

Усилия практиков этого направления в работе с родителями сосредоточены в основном на обучении родителей методике изменения поведения ребенка. Так, применяя поведенческие методы, Р. Дж. Валер, Дж. X. Винкель, Р.-Ф. Петерсон и Д.-С. Моррисон (1965) одновременно успешно обучили матерей мальчиков дошкольного возраста методам погашения неприемлемых реакций, дифференциального подкрепления и таймаута. В исследовании К.-Е. Аллена и Ф.-Р. Харриса (1966) приводится пример того, как мать пятилетней девочки научили применять систему символических подкреплений — так называемой знаковой экономии, которая позволила отучить ребенка царапать себя.

13 Обухова А. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. — М.: Тривола, 1995.

14 Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. Современная социальная психология на Западе. — М.: Изд. МГУ, 1978.

Специалисты по наблюдению и экспериментальному изучению поведения пришли к выводу, что поощрение и подкрепление гораздо более эффективно действуют на изменение нежелательного поведения ребенка, чем наказания (К.-А. Андерсон и Х.-Е. Кинг, 1979). Б. Бухер и О.-И. Ловаас (1968) полагали, что та польза, которая получается в результате методов наказания, ничтожно мала по сравнению с очень часто возникающими негативными эмоциональными реакциями15.

В экспериментах Н. Миллера, Дж. Долларда выяснялись условия подражания лидеру (при наличии или отсутствии подкрепления). Эксперименты проводились на крысах и на детях, причем в обоих случаях были получены сходные результаты. Чем сильнее побуждение, тем больше подкрепление усиливает стимульноответную связь. Если нет побуждения, научение невозможно. Миллер и Доллард считают, что самодовольные люди — плохие ученики.

Н. Миллер и Дж. Доллард опираются на фрейдовскую теорию детских травм. Они рассматривают детство как период преходящего невроза, а маленького ребенка — как дезориентированного, обманутого, расторможенного, неспособного к высшим психическим процессам. С их точки зрения, счастливый ребенок — это миф. Отсюда задача родителей — социализировать детей, подготовить их к жизни в обществе. Н. Миллер и Дж. Доллард разделяют мысль А. Адлера о том, что мать, дающая ребенку первый пример человеческих отношений, играет решающую роль в социализации. В этом процессе, по их мнению, источником конфликтов могут служить четыре наиболее важные жизненные ситуации. Это кормление, приучение к туалету, сексуальная идентификация, проявление агрессивности у ребенка. Ранние конфликты невербализованны и потому неосознанны. Для их осознания, по мнению Миллера и Долларда, необходимо использовать терапевтическую технику 3. Фрейда. «Без понимания прошлого невозможно изменить будущее», — писали Миллер и Доллард.

Некоторые практические психологи в своей работе с родителями используют методы бихевиоральной психологии. Применение поведенческой модели в процес-

" Симпсон Р.-А. Модификация поведения ребенка // Помощь родителям в воспитании детей. — М.: Прогресс, 1992.

се групповой работы с родителями предполагает, что родителям придется овладеть специфическими поведенческими методами для достижения и оценки заранее поставленных целей. В русле этого подхода можно отметить следующих авторов: Л. Берковитц, Грациано, Дж. Е. Симпсон, Валэр и др. Сторонники бихевиоризма ориентированы на наблюдаемые и поддающиеся измерению поведенческие реакции, а также факты окружающей действительности, которые поддаются коррекции с помощью методики модификации поведения. Это должны быть контролируемые поведенческие реакции, которые содержат движения, поддаются внешнему наблюдению и фиксации.

В литературе можно встретить и другое название бихевиористского подхода к работе с родителями — учебно-теоретическая модель (Я. Хямяляйне). Целью учебно-теоретической модели обучения родителей яв

ляется привитие родителям, а через них и их детям социальных навыков поведения. Термин «социальные навыки» имеет большое значение в теории социального обучения, под ним понимают такое сформированное и закрепленное поведение, с помощью которого индивид может осуществлять целенаправленные действия в различных ситуациях, взаимодействуя с социальной средой. Родители, владеющие социальными навыками, своим поведением передают их детям.

Задачи такой групповой работы с родителями сводятся к следующему:

• прежде всего родителям прививают навыки социального наблюдения (навыки диагностики);

•f их обучают принципам теории и применению их в воспитании детей (усвоение и применение теории);

• наконец, родителей учат создавать определенную оценочную программу для изменения поведения ребенка (вмешательство в поведение ребенка).

Ведущий программы совместно с родителями разрабатывают систему позитивных подкреплений и негативных санкций, хотя бихевиористы в первую очередь используют весь имеющийся у них арсенал позитивных подкреплений, а также методов игнорирования.

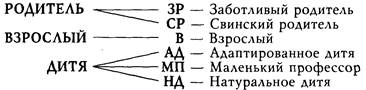

Одной из популярных и часто используемых моделей работы с родителями является модель, основанная на трансактном анализе. Теорию трансактного анализа применяли в работе с родителями такие психологи, как К. Стейнер, М. Джеймс и Д. Джонгвард[7], а также у нас в стране Е. В. Сидоренко. Техника работы в русле трансактного анализа предполагает освоение основных понятий этого теоретического направления и перенесения их на семейную почву. Работа в группах предполагает знакомство родителей с концепцией личности по теории Э. Берна, с основными элементами структурного анализа. Так, в программу тренинга Е. В. Сидоренко включает освоение концепции «Свинского родителя» К. Стейнера; экспериментирование с вербальными и невербальными сигналами, исходящими от эго-ссктояний «Свинский родитель», «Заботливый родитель», «Взрослый», «Маленький профессор», «Натуральное дитя»; социодраму «Трансактная дискуссия» и борьбу со «Свинским родителем»[8].

М. Джеймс и Д. Джонгвард используют в своей практике метод примера, то есть показывают, как надо действовать в каждой ситуации, предварительно проана

лизировав ее.

Следует отметить, что групповая работа с родителями проводится специалистами разных областей. Наиболее часто такие группы организуются с психотерапевтическими целями, однако в дальнейшем их создатели переносят свой опыт работы в практику проведения групп для родителей, дети которых не имеют каких-либо выраженных психических нарушений. О такой форме работы, тренинге детско-родительских отношений, где родители обучаются навыкам игровой терапии с детьми, пишет Г.-Л. Лэндрет. Основной формой занятий является живая дискуссия в группе, состоящей из шести—восьми родителей и терапевта18.

Описание групповых методов работы с родителями, в основном в рамках коррекционной программы с детьми-невротиками, можно найти в работах отечественных психологов и психотерапевтов А. Я. Варги", А. С. Спива-

А. И. Захарова21. Понимание сути детских

проблем и улучшение взаимоотношений родителей с детьми, которое, как утверждают авторы, происходит в процессе групповой работы, повышает эффективность психокоррекционных мероприятий с детьми.

Среди других направлений можно отметить и системы, связанные с религиозными взглядами на воспитание детей и родителей. У нас в России сейчас известен один из ведущих теоретиков этого направления — Р. Кэмибелл. Многие его выводы совпадают с теориями, лишенными христианского оттенка, и особенно часто со взглядами Т. Гордона.

Таким образом, описанные выше направления ориентированы на различную практику работы с родителями, имеют различные цели, задачи, установки, а также различные уровни сложности. Использование одних моделей невозможно без знания терминологии и теории — бихевиористская модель, трансактный анализ; другие модели в значительной мере общественно направлены, ставят своей целью построение демократических взаимоотношений с детьми и уделяют много внимания элементам конкретного взаимодействия — адлерианская модель, программа Т. Гордона. Эти направления во многом дополняют друг друга, и с этим связано использование элементов различных программ в нашей практике групповой психологической работы с родителями. т Спиваковская А. С. Профилактика детских неврозов. — М.: Изд. МГУ, 1988. п Захаров А. И, Психотерапия неврозов у детей и подростков. — Л.: Медицина, 1482.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ДИАГНОСТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В СИСТЕМЕ РОДИТЕЛЬ—РЕБЕНОК

Практическое исследование взаимодействия родителя и ребенка не может обойтись без конкретных методов психологической диагностики. При этом в зону диагностики могут попадать как личностные характеристики детей и родителей, так и характеристики родительско-детских отношений и взаимодействия. В групповой работе с родителями основной акцент делается на диагностике сферы отношений и взаимодействия. Последние тесно связаны друг с другом: отношения включаются в реальное взаимодействие и в качестве условий, и в качестве результата. Поэтому представляется обоснованным, что исследователи часто делают выводы об определенном взаимодействии, изучая отношения участников сторон взаимодействия, и, наоборот, по характеру взаимодействия судят об отношениях сторон.

Следует отметить, что методики диагностики родительско-детского взаимодействия и родительско-детских отношений тесно связаны с задачами психокоррекционной работы, поэтому желательно, чтобы они были не только констатирующими, то есть раскрывали бы картину существующих отношений, но и эвристическими — дающими и расширяющими возможность Диагностика взаимодействия родителей с детьми

понимания субъективного мира не только для психолога, но и для обследуемого человека. Таким методикам обычно не ставятся очень жесткие требования относительно их диагностической и прогностической валидности — они служат для построения рабочих гипотез, которые потом уточняются и верифицируются[9].

В этой сфере исследования появляются и новые требования к методикам, такие, как психокоррекционный эффект самой процедуры исследования или, по крайней мере, отсутствие негативного влияния на клиента[10]. Важно также, чтобы эти методы способствовали установлению хороших контактов психолога с детьми и их родителями.

А. Г. Шмелев указывает на необходимость соблюдения определенной пропорции стандартизированных и клинико-диагностических методов психодиагностики, а

также самой коррекционно-терапевтической работы, которая должна находиться в адекватном соответствии с:

• содержанием запроса клиента;

• психологическим содержанием и динамикой самого проблемного комплекса, который характеризует текущее состояние семьи;

• объективными социально-экономическими условиями работы психолога24.

Для систематики методик психодиагностики используют различные основания. Так, исходя из структурных особенностей методик, выделяются четыре группы методов диагностики родительского отношения:

• беседы, интервью;

•- проективные;

• опросники;

• целенаправленное или включенное наблюдение реального поведения и взаимоотношений.

Необходимо отметить, что далеко не все методы поддаются такой четкой классификации, некоторые

26 Тренинг взаимодействия родителей с детьми

сочетают в себе элементы различных групп методов. Рисунок ребенка может рассматриваться как своего рода интервью, данное при помощи изобразительных

средств, а отличием этого интервью служит его проективный характер, так как в рисунке нередко проявля- , ются такие эмоциональные переживания детей, которые ими полностью не осознаются или о которых дети предпочитают не рассказывать.

По предмету диагностики стандартные психодиаг ностические методики А. Г. Шмелев подразделяет на следующие шесть типов.

• Психофизиологические свойства индивидуальности членов семьи. Изучение этих свойств обычно связано с задачами диагностики и про гнозирования семейной стабильности на основе измерения степени семейной совместимости ти пов ВНД, характеристик темперамента.

• Характерологические свойства индивидуальности членов семьи. Для диагностики этих свойств применяются личностные методики, тестопросники типа MMPI, 16PF, ПДО и т. и.

• Характеристики когнитивной сферы членов семьи, таких, как: когнитивный стиль, когнитивная сложность, интегральные характеристики структуры сознания.

• Характеристики ценностно-мотивационной сферы членов семьи: ценностные ориентации, семейные ценности.

• Характеристики межличностных отношений:

— эмоциональных отношений;

— сознательных рефлексивно-оценочных отношений.

• Характеристики внутрисемейного общения и взаимодействия. Для их определения обычно применяются аппаратурные и игровые методики.

В" данной классификации очевидно, что категория взаимодействия понимается в узком смысле слова, в ее интерактивном значении. Однако если под взаимодействием понимать более широкое явление, то необходимо в первую очередь учитывать важность совместного изучения взаимодействия и отношений.

На наш взгляд, можно выделить три направления изучения родительско-детского взаимодействия.

Диагностика взаимодействия родителей с детьми

Это изучение видимого взаимодействия, наблюдаемого поведения участников, партнеров по взаимодействию. При этом возможно использование определенных схем наблюдения, структурированных заданий, экспертных оценок, анализа продуктов конкретного взаимодействия и т. д. Существуют известные методы наблюдения, применяющиеся как в лабораторных условиях, так и в условиях психологической консультации. Таковы, например, аппаратурные методики типа «гомеостат», методики символического взаимодействия, СТР — совместный тест Роршаха. Использование этих методов, как правило, требует четких схем наблюдения и ориентации на какую-то теоретическую концепцию.

Важной особенностью методик, направленных на изучение взаимодействия в процессе наблюдения, является то, что они могут быть использованы в процессе тренинговой работы с родителями. В нашей работе непосредственное наблюдение за взаимодействием родителей и детей осуществляется на совместных занятиях с детьми. Это может быть наблюдение за «стихийно» проявляемым взаимодействием и наблюдение в процессе выполнения специальных заданий, игр, упражнений. Так, хорошо зарекомендовало себя в диагностическом плане совместное рисование родителя и ребенка. Оно проводится нами в двух вариантах:

• детям 3—5 лет и их родителям мы предлагаем нарисовать рисунок на определенную тему («Наш дом», «Дом», «Праздник»);

• родителям с детьми более старшего возраста дается задание выполнить рисунок одной ручкой (карандашом или фломастером), но при этом им нельзя договариваться и вообще говорить друг с другом.

В дальнейшем происходит представление каждого рисунка участниками творческого процесса и рассказ о том, как происходило взаимодействие в паре.

Психологи-наблюдатели (их обычно двое) отмечают в карте наблюдений характерный тип и особенности взаимодействия на различных этапах рисования: сотрудничество, подавление одним из участников, игнорирование потребностей партнера, соперничество (конкуренция), согласие, ориентация на интересы партнера и т. д. 28 Тренинг взаимодействия родителей с детьми

Это изучение представлений сторон о взаимодействии, проявляющихся в исследовании субъективного отражения социальной ситуации. Непосредственными участниками родительско-детского взаимодействия являются ребенок и его родитель. Следовательно, методики исследования могут быть разделены на две группы.

1. Диагностика взаимодействия по представлению родительской стороны. Для этих целей служат опросники для родителей: опросник АСВ

Э. Г. Эйдемиллера[11], опросник А. Я. Варги[12], разработанный нами и представленный в этой работе опросник ВРР. На наш взгляд, для практической диагностики большой интерес могут представлять описания и рассказы родителей о реальном взаимодействии с ребенком, которые они дают в ходе групповой работы или психологической консультации.

2 Диагностика взаимодействия по представлению детей. Хорошее представление об отношениях и взаимодействии в семье «глазами детей» дают рисунки детей на тему «Моя семья». К этой же группе могут быть отнесены проективные методики типа ТАТ, КАТ, неоконченные предложения, семантический дифференциал, «лесенка», а также опросниковые методики: варианты для детей опросников ВРР, ADOR .

Это изучение отношений участников взаимодействия, проявляющихся симпатий и антипатий друг к другу, определенной степени близости и дистанцированности, зависимости и независимости и т. д. Исследование отношений участников процесса взаимодействия дает косвенное представление о самом процессе взаимодействия. Тем не менее оно является очень важным для понимания сути и содержания взаимодействия. Одни, методические процедуры, такие, как цветовой тест отношений[13], методика «включенного конфликта» Диагностика взаимодействия родителей с детьми

Ю. В. Баскиной[14], могут быть использованы для исследования и детей, и родителей. Другие предполагаются только для детей (методики «Два дома», «СТО», методика Р. Жиля, рисуночные методы) или только для родителей (семантический дифференциал, сочинение «Мой ребенок»).

Важно отметить то, что, поскольку взаимодействие и отношения тесно связаны друг с другом, многие методы могут одновременно давать информацию и о представлении участников о взаимодействии, и об их отношениях (семейный тест отношений, семантический дифференциал, рисуночные методы и др.).

Мы не ставили перед собой задачу подробно описать все применяемые методики — их можно найти в психологической литературе. Ниже приведено изложение авторских методик, используемых в групповой работе с родителями и для индивидуального консуль

тирования родителей по вопросам воспитания детей.

Практическая работа с родителями показала недостаточность средств, которые могут быть использованы для диагностики родительско-детских отношений и взаимодействия. Оказалось также важным знать не только оценку одной стороны — родителей, но и видение этого взаимодействия со стороны детей. Такая необходимость особенно часто появляется при психологическом консультировании подростков и их родителей. Возникла идея составления зеркального опросника, имеющего две формы — для родителей и для детей. В литературе есть данные об изучении взаимоотношений родителей с детьми с помощью опросников, предназначенных для детей. Так, существует вопросник родительско-детских отношений — Parent-Children Relations Questionnaire [Roe & Siegellman], в который входят пять установок: любовь, требовательность, внимание, отвержение и вседозволенность. Этот опросник широко используется за ру30 Тренинг взаимодействия родителей с детьми

бежом. Имеется благоприятный опыт в использовании опросника родительских позиций Бронфенбреннера у А Е. Личко. Наконец, когда представленный вашему вниманию авторский опросник был готов, в печати появились данные об использовании у нас И. А. Горьковой опросника ADOR для подростков[15]. Тем не менее ни один из упомянутых выше опросников не содержит параллельных форм — для родителей и детей.

На первом этапе работы перед нами стояла задача выбора критериев для оценки взаимодействия родителей с детьми, которые в дальнейшем могли бы стать шкалами опросника. Литературные данные свидетельствуют о том, что большинство авторов выделяют такие параметры взаимодействия родителя с ребенком:

• автономия—контроль (Е. С. Шеффер, Р. К, Белл, С. Броуди, Е. Е. Маккоби, В. Шутц);

• отвержение—принятие (А. Роэ, М. Сегелман, А. И. Захаров, Д. И. Исаев, А. Я. Варга);

• требовательность (Е. Е. Маккоби, О. Коннер,

П. Слатер);

• степень эмоциональной близости, привязанности (Дж. Боулби, В. Шутц, Г. Т. Хоментаускас); • строгость (Е. Е. Маккоби, П. Слатер);

• непоследовательность—последовательность (С Броуди, Е Е. Маккоби, У.-Х. Севелл, А И. Захаров).

Эти параметры были взяты нами как основания для шкал опросника взаимодействия родителей с детьми. В опросник вошли также шкалы «сотрудничество» и «согласие» как важные параметры взаимодействия, по Р.-Ф. Бейлзу.

А С. Макаренко, С. В. Ковалев отмечают также важность авторитета родителей и связывают с ним возможность влияния на ребенка. Мы сочли нужным включить шкалу «авторитетность» в опросник. Одним из важнейших показателей является степень удовлетворенности родителей процессом взаимодействия с детьми. Неудовлетворенность родителя отношениями с ребенком может явиться важным фактором обращения в психологическую консультацию. Шкала «удовлетворенность» вошла во взрослый и детский варианты опросника.

Изначально мы были ориентированы на то, чтобы вопросы были понятны не только родителям, но и деДиагностика взаимодействия родителей с детьми

тям, их содержание было рассчитано на семьи с различным составом и жизненным опытом, а утверждения подходили бы и к отцу, и к матери. Это оказалось достаточно трудной задачей. Было составлено более ста утверждений, описывающих взаимодействие в семье. В результате дальнейшего анализа оставлены 80 утверждений, которые были предъявлены экспертам для определения содержательной валидности. Группу экспер

тов составили психологи городов Санкт-Петербурга и Челябинска, имеющие практический опыт работы с детьми и родителями не менее пяти лет.

Эксперты должны были оценить содержание каждого вопроса на соответствие его определенной шкале опросника. Вопросы, получившие менее 80 процентов голосов или отнесенные большинством экспертов одновременно к нескольким шкалам, были исключены из дальнейшей работы. Для придания опроснику хорошей формы мы оставили равное количество вопросов на каждую шкалу, кроме двух, которые выделяют большинство исследователей и которые могут считаться базовыми в родительско-детских отношениях. Это шкалы «автономия—контроль» и «отвержение—принятие», в них вошло по 10 утверждений, а в остальные шкалы — по 5 утверждений. В окончательный вариант опросника для детей вошло 60 утверждений.

Взрослый вариант опросника для родителей подростков также включает 60 вопросов и имеет аналогичную детскому варианту структуру.

При заполнении опросника родителям и детям предлагается оценить степень согласия с каждым утверждением по пятибалльной системе:

1 балл — совершенно не согласен, это утверждение совсем не подходит;

5 баллов — совершенно согласен, это утверждение абсолютно подходит.

В опроснике «Взаимодействие родитель—ребенок» (ВРР) для подростков и их родителей проставлены следующие 10 шкал.

1-я шкала: нетребовательность—требовательность родителя. Данные этой шкалы показывают тот уровень требовательности родителя, который проявляется во взаимодействии родителя с ребенком. Чем

32 Тренинг взаимодействия родителей с детьми

выше показания по этой шкале, тем более требователен родитель, тем более высокого уровня ответственности он ожидает от ребенка.

2-я шкала: мягкость—строгость родителя. По результатам этой шкалы можно судить о суровости, строгости мер, применяемых к ребенку, о жесткости правил, устанавливаемых во взаимоотношениях между родителями и детьми, о степени принуждения детей к чему-либо.

3-я шкала: автономность—контроль по отношению к ребенку. Чем выше показатели по этой шкале, тем выраженнее контролирующее поведение по отношению к ребенку. Высокий контроль может проявляться в мелочной опеке, навязчивости, ограничительности. Низкий контроль может приводить к полной автономии ребенка, к вседозволенности, которая может быть следствием либо безразличного отношения к ребенку, либо любования. Возможно также, что низкий кон

троль связан с проявлением доверия к ребенку или стремлением родителя привить ему самостоятельность.

4-я шкала: эмоциональная дистанция—эмоциональная близость ребенка к родителю. Следует обратить специальное внимание, что эта шкала отражает представление родителя о близости к нему ребенка. Такая трактовка этой шкалы вызвана зеркальной формой опросника, по которой дети оценивают свою близость к родителям, свое желание делиться с ними самым сокровенным и важным. Сравнивая данные родителя и данные ребенка, можно судить о точности представлений родителей, о переоценке или недооценке близости к нему ребенка.

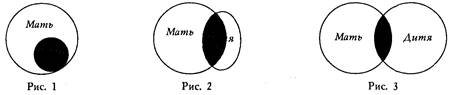

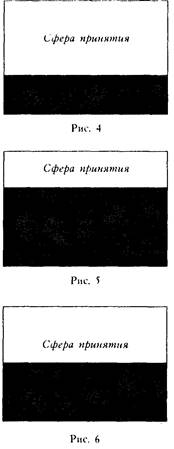

5-я шкала: отвержение—принятие ребенка родителем. Эта шкала отражает базовое отношение родителя к ребенку, его принятие или отвержение личностных качеств и поведенческих проявлений ребенка. Принятие ребенка как личности является важным условием его благоприятного развития, его самооценки. Поведение родителей может восприниматься ребенком как принимающее или отвергающее.

6-я шкала: отсутствие сотрудничества—сотрудничество. Наличие сотрудничества между родителями и детьми как нельзя лучше отражает характер взаимодействия. Сотрудничество является следствием включенности ребенка во взаимодействие, признания его прав и достоинств. Оно отражает равенство и партнерство в отношениях родителей и детей. Отсутствие такового может быть Диагностика взаимодействия родителей с детьми

результатом нарушенных отношений, авторитарного, безразличного или попустительского стиля воспитания.

7-я шкала: несогласие—согласие между ребенком и родителем. Эта шкала тоже описывает характер взаимодействия между родителем и ребенком и отражает частоту и степень согласия между ними в различных жизненных ситуациях. Используя две формы опросника — детскую и взрослую, можно оценить степень согласия не только по этой шкале, но и по всем остальным шкалам, так как расхождения между ними тоже позволяют судить о различиях во взглядах ребенка и родителя на воспитательную ситуацию в семье.

8-я шкала; непоследовательность—последовательность родителя. Последовательность родителя является важным параметром взаимодействия. В этой шкале отражается, насколько последователен и постоянен родитель в своих требованиях, в своем отношении к ребенку, в применении наказаний и поощрений и т. д. Непоследовательность родителя может быть следствием эмоциональной неуравновешенности, воспитательной неуверенности, отвергающего отношения к ребенку и т. п.

9-я шкала: авторитетность родителя. Результаты этой шкалы отражают самооценку родителя в сфере его влияния на ребенка, насколько его мнения, поступки, действия являются авторитетными для ребенка, какова их сила влияния. Сравнение с данными ребенка позволяют судить о степени расхождения оценок родительского авторитета. Когда дети дают высокую оценку авторитетности родителя, то чаще всего это означает выраженное положительное отношение к родителю в целом. Поэтому показатели по этой шкале очень важны для диагностики позитивности—негативности отношений ребенка к родителю, как и показатели по следующей, 10-й шкале.

10-я шкала: удовлетворенность отношениями ребенка с родителем. По данным этой шкалы можно судить об общей степени удовлетворенности отношениями между родителями и детьми как с той, так и с другой стороны. Низкая степень удовлетворенности может свидетельствовать о нарушениях в структуре родительскодетских отношений, возможных конфликтах или об обеспокоенности сложившейся семейной ситуацией.

Вариант опросника для родителей подростков послужил основой для составления другой формы опросника — для родителей дошкольников и младших школь-

34 Тренинг взаимодействия родителей с детьми

ников. Были изменены некоторые вопросы, которые оказались неадекватными для детей этого возраста, и заменены две шкалы опросника. Вместо шкал «несогласие—согласие» и «авторитетность родителя» (7-я и 9-я шкалы) мы ввели две новые шкалы:

7-я шкала: «тревожность за ребенка»;

9-я шкала: «воспитательная конфронтация в семье ».

Такая замена объясняется тем, что показатели этих шкал могут дать ценную информацию для психологаконсультанта, к которому родители обращаются за помощью и которому необходимо иметь более полную информацию о характере воспитания в семье. Многие авторы обращают внимание на родительскую тревожность за ребенка как на важный фактор для понимания возникновения невротических реакций у детей. А. И. Захаров выделяет также в качестве черты патогенного

типа воспитания низкую сплоченность и разногласия членов семьи по вопросу воспитания, что может приводить к воспитательной конфронтации внутри семьи. Кроме того, замена 7-й и 9-й шкал вызвана отсутствием параллельной формы для детей, так как в этом возрасте детям достаточно трудно отвечать на вопросы, связанные с их отношениями к родителям, а без сравнения с детскими данными шкалы согласия и авторитетности утрачивают свою диагностическую ценность.

Таким образом, опросник «Взаимодействие родитель—ребенок» имеет три формы — одну детскую и две взрослые, по 60 вопросов з каждой.

Следующая задача, которая стояла перед нами, была связана с оценкой валидности и надежности опросника. Оценка проводилась по всем трем формам опросника ВРР, но для простоты описания мы приводим данные по одной форме — для родителей дошкольников и младших школьников.

1. Рценка содержательной валидности. Группу экспертов составили десять психологов городов Челябинска и Санкт-Петербурга, имеющих практический опыт работы с детьми и родителями не менее пяти лет. Эксперты оценили содержание каждого вопроса на соответствие его определенной шкале опросника. Все вопросы прошли проверку на экспертную валидность положительно.

2. Оценка эмпирической валидности. Для оценки эмпирической валидности были использованы экспериментальные, экспертные и «жизненные» критерии.

а) Экспериментальная валидность. Оценка экспериментальной валидности ограничена в связи с отсутствием подобной методики. Тем не менее нам удалось получить значимую корреляционную связь по некоторым шкалам опросника, используя отдельные шкалы

других опросников: опросника А. Я. Варги и опросника PARI. На выборке 55 человек получены достоверные связи шкалы «принятие» опросника ВРР со шкалой «принятие» опросника А. Я. Варги (0,73); шкалы «контроль» со шкалой «доминирование матери» по PARI (0,52); шкалы «тревожность за ребенка» со шкалой «страх причинить вред ребенку» по PARI (0,39), все коэффициенты значимы на уровне р < 0,01.

б) Экспертная валидность. Была подсчитана так

же ранговая корреляция между шкальными оценками опросника (15 человек) и оценками двух экспертовпсихологов (в том числе автора данной работы), которые совместно вели тренинговые группы для родителей и могли наблюдать за их поведением в процессе тренинга и совместных занятий с детьми. Корреляция по Спирмену на уровне значимости р < 0,01 достигнута по следующим шкалам: «требовательность» (0,74), «контроль» (0,67), «эмоциональная близость» (0,74), «удовлетворенность отношениями с ребенком» (0,69). По шкалам «строгость» (0,53) и «тревожность за ребенка» (0,61) коэффициенты ранговой корреляции оказались значимыми на уровне р < 0,05.

в) Жизненная валидность. 15 экспертов-психологов оценили себя по 10 шкалам опросника от 5 до 25 бал

лов. Затем им было предложено ответить на опросник ВРР. Данные первой и второй процедур подверглись корреляционному анализу. Коэффициенты корреляции по Пирсону значимы на уровне р < 0,01 по всем шкалам опросника.

3. Оценка ретестовой надежности. Проверка ретестовой надежности проводилась на выборке: 25 родителей и 25 детей. Промежуток времени между первичным и повторным тестированием составил один месяц. Известно, что за индекс надежности принимается коэффициент корреляции между результатами двух тестирований. В обеих группах коэффициенты корреляции оказались значимыми на уровне р < 0,01.

Проведена также квантильная (процентильная) стандартизация опросника, результаты которой приводятся в таблицах 1, 2 и 3 в конце данной главы.

Опросник ВРР показал хорошие

диагностические и прогностические возможности во многих других исследованиях,

выполненных под руководством автора на уровне дипломных работ спецфакультета

практических психологов Санкт-Петербургского университета (Челябинский филиал).

Так, выявлены значимые связи между факторами взаимодействия родителей и

тревожностью дошкольников, обнаружены различия во взаимодействии родителей с

высококреативными и низкокреативными детьми, определены характерные черты взаимодействия

родителей с подростками различной акцентуации.

Диагностика взаимодействия родителей с детьми

ОПРОСНИК «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЬ-РЕБЕНОК» (ВРР)

Инструкция. Отметьте степень согласия со следующими утверждениями по 5-балльной системе. Оцените утверждения отдельно для каждого родителя в бланке ответов: под буквой М — для матери, под буквой О — для отца.

5 — несомненно, да (очень сильное согласие);

4 — в общем да;

3 — и да, и нет;

2 — скорее нет, чем да;

1 — нет (абсолютное несогласие).

1. Если уж он(а) чего-то требует от меня, то обязательно добьется этого.

2. Он(а) всегда наказывает меня за мои плохие поступки. 3. Я редко говорю ему (ей), куда иду и когда вернусь.

4. Он(а) считает меня вполне самостоятельным человеком.

5. Могу рассказать ему (ей) обо всем, что со мной происходит.

6. Он(а) думает, что я ничего не добьюсь в жизни.

7. Он(а) чаще замечает во мне недостатки, чем достоинства.

8. Он(а) часто поручает мне важные и трудные дела.

9. Нам трудно достичь взаимного согласия.

10. Иногда он(а) может разрешить то, что еще вчера запрещал(а).

11. Я всегда учитываю его (ее) точку зрения.

12. Я бы хотел(а), чтобы мои будущие дети относились ко мне так же, как я к нему (к ней).

13. Я редко делаю с первого раза то, о чем он(а) меня просит.

14. Он(а) меня редко ругает.

15. Он(а) старается контролировать все мои действия и поступки.

16. Считает, что главное — это слушаться его (ее).

17. Если у меня случается несчастье, в первую очередь я делюсь с ним (ней).

18. Он(а) не разделяет моих увлечений.

19. Он(а) не считает меня таким умным и способным, как ему (ей) хотелось бы.

20. Он(а) может признать свою неправоту и извиниться передо мной.

21. Он(а) часто идет у меня на поводу.

22. Никогда не скажешь наверняка, как он(а) отнесется к моим словам.

23. Могу сказать, что он(а) для меня авторитетный человек.

24. Мне нравятся наши с ней (ним) отношения.

25. Дома он(а) дает мне больше обязанностей, чем в семьях большинства моих друзей.

26. Бывает, что он(а) применяет ко мне физические наказания.

27. Даже если я не хочу, мне приходится поступать так, как желает он(а).

28. Считает, что он(а) лучше знает, что мне нужно.

29. Он(а) всегда мне сочувствует.

30. Мне кажется, он(а) меня понимает.

31. Он(а) хотела бы многое во мне изменить.

32. При принятии семейных решений он(а) всегда учитывает мое мнение.

33. Он(а) всегда соглашается с моими идеями и предложениями.

34. Никогда не знаешь, что от него (нее) ожидать.

35. Он(а) является для меня эталоном и примером во всем.

36. Я считаю, что он(а) правильно воспитывает меня.

37. Он(а) предъявляет ко мне много требований.

38. По характеру он(а) мягкий человек.

39. Обычно он(а) мне позволяет возвращаться домой, когда я захочу.

40. Он(а) стремится оградить меня от трудностей и неприятностей жизни.

41. Он(а) не допускает, чтобы я подмечал его (ее) слабости и недостатки.

42. Я чувствую, что ему (ей) нравится мой характер.

43. Он(а) часто критикует меня по мелочам.

44. Он(а) всегда с готовностью меня выслушивает.

45. Мы расходимся с ним (ней) по очень многим вопросам.

46. Он(а) наказывает меня за такие поступки, какие совершает сам(а).

47. Я разделяю большинство его (ее) взглядов.

48. Я устаю от повседневного общения с ним (ней).

49. Он(а) часто заставляет меня делать то, что мне не хочется.

50. Он(а) прощает мне то, за что другие наказали бы.

51. Он(а) хочет знать обо мне все: о чем я думаю, как отношусь к своим друзьям и т. п.

52. Я не советуюсь с ним (ней), с кем мне дружить.

53. Могу сказать, что он(а) — самый близкий мне человек.

54. Он(а) все время высказывает недовольство мной.

55. Думаю, он(а) приветствует мое поведение.

56. Он(а) принимает участие в делах, которые придумываю я.

57. Мы по-разному с ним (ней) представляем мою будущую жизнь.

58. Одинаковые мои поступки могут вызвать у него (нее) то упреки, то похвалу.

59. Мне хотелось бы быть похожим на него (нее).

60. Я хочу, чтобы он(а) всегда относился(лась) ко мне так же, как сейчас.

Регистрационный бланк

Ф.И.О. ![]() возраст

возраст ![]() класс

класс

|

|

М |

О |

|

М |

О |

|

м |

о |

|

М |

О |

|

М |

О |

|

|

1 |

|

|

13 |

|

|

25 |

|

|

37 |

|

|

49 |

|

|

|

|

2 |

|

|

14 |

|

|

26 |

|

|

38 |

|

|

50 |

|

|

|

|

3 |

|

|

15 |

|

|

27 |

|

|

39 |

|

|

51 |

|

|

|

|

4 |

|

|

16 |

|

|

28 |

|

|

40 |

|

|

52 |

|

|

|

|

5 |

|

|

17 |

|

|

29 |

|

|

41 |

|

|

53 |

|

|

|

|

6 |

|

|

18 |

|

|

30 |

|

|

42 |

|

|

54 |

|

|

|

|

7 |

|

|

19 |

|

|

31 |

|

|

43 |

|

|

55 |

|

|

|

|

8 |

|

|

20 |

|

|

32 |

|

|

44 |

|

|

56 |

|

|

|

|

9 |

|

|

21 |

|

|

33 |

|

|

45 |

|

|

57 |

|

|

|

|

10 |

|

|

22 |

|

|

34 |

|

|

46 |

|

|

58 |

|

|

|

|

11 |

|

|

23 |

|

|

35 |

|

|

47 |

|

|

59 |

|

|

|

|

12 |

|

|

24 |

|

|

36 |

|

|

48 |

|

|

60 |

|

|

|

М — оченка матери; О — оценка отца

Инструкция. Отметьте степень согласия со следующими утверждениями по 5-балльной системе. Оцените утверждения отдельно для каждого ребенка в бланке ответов.

5 — несомненно, да (очень сильное согласие);

4 — в общем да;

3 — и да, и нет;

2 — скорее нет, чем да;

1 — нет (абсолютное несогласие).

1. Если уж я чего-то требую от него (нее), то обязательно добьюсь этого.

2. Я всегда наказываю его (ее) за плохие поступки.

3. Он(а) редко говорит мне, куда идет и когда вернется.

4. Я считаю его (ее) вполне самостоятельным человеком.

5. Сын (дочь) может рассказать мне обо всем, что с ним (с ней) происходит.

6. Думаю, что он(а) ничего не добьется в жизни.

7. Я говорю ему (ей) чаще о его (ее) недостатках, чем о достоинствах.

8. Часто поручаю ему (ей) важные и трудные дела.

9. Нам трудно достичь взаимного согласия.

10. Бывает, что разрешаю ему (ей) то, что еще вчера запрещал(а).

11. Сын (дочь) всегда учитывает мою точку зрения.

12. Я бы хотел(а), чтобы он(а) относился(лась) к своим детям так же, как я к нему (к ней).

13. Он(а) редко делает с первого раза то, о чем я прошу.

14. Я его (ее) очень редко ругаю.

15. Я стараюсь контролировать все его (ее) действия и поступки.

16. Считаю, что для него (нее) главное — это слушаться меня.

17. Если у него (нее) случается несчастье, в первую очередь он(а) делится со мной.

18. Я не разделяю его (ее) увлечений.

19. Я не считаю его (ее) таким умным и способным, как мне хотелось бы.

20. Могу признать свою неправоту и извиниться перед ним (ней).

21. Я часто иду у него (нее) на поводу.

22. Мне трудно бывает предсказать свое поведение по отношению к нему (ней).

23. Думаю, что я для него (нее) авторитетный человек.

24. Мне нравятся наши с ней (ним) отношения.

25. Дома у него (нее) больше обязанностей, чем у большинства его (ее) друзей.

26. Приходится применять к нему (ней) физические наказания.

27. Ему (ей) приходится поступать так, как я говорю, даже если он(а) не хочет.

28. Думаю, я лучше знаю, что ему (ей) нужно.

29. Я всегда сочувствую своему ребенку.

30. Мне кажется, я его (ее) понимаю.

31. Я хотел(а) бы в нем (ней) многое изменить.

32. При принятии семейных решений всегда учитываю его (ее) мнение.

33. Я всегда соглашаюсь с его (ее) идеями и предложениями.

34. Мое поведение часто бывает для него (нее) неожиданным.

35. Я являюсь для него (нее) эталоном и примером во всем.

36. Считаю, что в целом правильно воспитываю своего сына (дочь).

37. Я предъявляю к нему (ней) много требований.

38. По характеру я мягкий человек.

39. Я позволяю ему (ей) возвращаться домой, когда он(а) хочет.

40. Я стремлюсь оградить его (ее) от трудностей и неприятностей жизни.

41. Я не допускаю, чтобы он(а) подмечал(а) мои слабости и недостатки.

42. Мне нравится его (ее) характер.

43. Я часто критикую его (ее) по мелочам.

44. Всегда с готовностью его (ее) выслушиваю.

45. Мы расходимся с ним (ней) по очень многим вопросам.

46. Я наказываю его (ее) за такие поступки, которые совершаю сама.

47. Он(а) разделяет большинство моих взглядов.

48. Я устаю от повседневного общения с ней (ним).

49. Мне приходится заставлять его (ее) делать то, что он (она) не хочет.

50. Я прощаю ему (ей) то, за что другие наказали бы.

51. Мне хотелось бы знать о нем (о ней) все: о чем он(а) думает, как относится к своим друзьям и т. д.

52. Он(а) не советуется со мной, с кем ему (ей) дружить. 53. Думаю, что для него (нее) я самый близкий человек.

54. Я приветствую его (ее) поведение.

55. Я часто выказываю свое недовольство им (ей).

56. Принимаю участие в делах, которые придумывает он(а).

57. Мы по-разному представляем с ним (ней) его (ее) будущую жизнь.

58. Бывает, что упрекаю и хвалю его (ее), в сущности, за одно и то же.

59. Думаю, ему (ей) хотелось бы походить на меня.

60. Я хочу, чтобы

он(а) всегда относился(лась) ко мне так же, как сейчас.

Инструкция. Отметьте степень согласия со следующими утверждениями по 5-балльной системе. Оцените утверждения отдельно для каждого ребенка в бланке ответов.

5 — несомненно, да (очень сильное согласие);

4 — в общем да;

3 — и да, и нет;

2 — скорее нет, чем да;

1 — нет (абсолютное несогласие).

1. Если уж я чего-то требую от него (нее), то обязательно добьюсь этого.

2. Я всегда наказываю его (ее) за плохие поступки.

3. Он(а) сам(а) обычно решает, какую одежду надеть.

4. Моего ребенка смело можно оставлять без присмотра

5. Сын (дочь) может рассказать мне обо всем, что с ним (ней) происходит.

6. Думаю, что он(а) ничего не добьется в жизни.

7. Я чаще говорю ему (ей) о том, что мне в нем не нравится, чем о том, что нравится.

8. Часто мы совместно справляемся с домашней работой.

9. Я постоянно беспокоюсь за здоровье ребенка.

10. Я чувствую, что непоследователен(льна) в своих требованиях.

11. В нашей семье часто бывают конфликты.

12. Я бы хотел(а), чтобы он(а) воспитывал(а) своих детей так же, как я его (ее).

13. Он(а) редко делает с первого раза то, о чем я прошу.

14. Я его (ее) очень редко ругаю.

15. Я стараюсь контролировать все его (ее) действия и поступки.

16. Считаю, что для него (нее) главное — это слушаться меня.

17. Если у него (нее) случается несчастье, в первую очередь он(а) делится со мной.

18. Я не разделяю его (ее) увлечений.

19. Я не считаю его (ее) таким умным и способным, как мне хотелось бы.

20. Могу признать свою неправоту и извиниться перед ним (ней).

21 Я часто думаю, что с моим ребенком может случиться что-то ужасное.

22. Мне трудно бывает предсказать свое поведение по отношению к нему (ней).

23. Воспитание моего ребенка было бы гораздо лучше, если бы другие члены семьи не мешали.

24. Мне нравятся наши с ним (ней) отношения.

25. Дома у него (нее) больше обязанностей, чем у большинства его (ее) друзей.

26. Приходится применять к нему (ней) физические наказания.

27. Ему (ей) приходится поступать так, как я говорю, даже если он(а) не хочет.

28. Думаю, я лучше него (нее) знаю, что ему (ей) нужно.

29. Я всегда сочувствую своему ребенку.

30. Мне кажется, я его (ее) понимаю.

31. Я бы хотел(а) в нем (в ней) многое изменить.

32. При принятии семейных решений всегда учитываю его (ее) мнение.

33. Думаю, что я тревожная мама (тревожный папа).

34. Мое поведение часто бывает для него (нее) неожиданным.

35. Бывает, что, когда я наказываю ребенка, мой муж (жена, бабушка и т. п.) начинает упрекать меня в излишней строгости.

36. Считаю, что в целом правильно воспитываю своего сына (дочь).

37. Я предъявляю к нему много требований.

38. По характеру я мягкий человек.

39. Я позволяю ему (ей) гулять одному во дворе дома.

40. Я стремлюсь оградить его (ее) от трудностей и неприятностей жизни.

41. Я не допускаю, чтобы он(а) подмечал(а) мои слабости и недостатки.

42. Мне нравится его (ее) характер.

43. Я часто критикую его (ее) по мелочам.

44. Всегда с готовностью его (ее) выслушиваю.

45. Считаю, что мой долг — оградить его (ее) от всяких опасностей.

46. Я наказываю его (ее) за такие поступки, которые совершаю сам(а).

47. Бывает, я невольно настраиваю ребенка против других членов семьи.

48. Я устаю от повседневного общения с ним (ней).

49. Мне приходится заставлять его (ее) делать то, что он (она) не хочет.

50. Я прощаю ему (ей) то, за что другие наказали бы.

51. Мне хотелось бы знать о нем (ней) все: о чем он(а) думает, как относится к своим друзьям и т. д.

52. Он(а) сам(а) выбирает, чем заниматься дома в свободное время.

53. Думаю, что для него (нее) я самый близкий человек.

54. Я приветствую его (ее) поведение.

55. Я часто высказываю свое недовольство им (ею).

56. Принимаю участие в делах, которые придумывает он(а).

57. Я часто думаю, что кто-то может обидеть его (ее).

58. Бывает, что упрекаю и хвалю его (ее), в сущности, за одно и то же.

59. Случается, что если я говорю ему (ей) одно, то муж (жена, бабушка и т. п.) специально говорит наоборот.

60. Мне кажется, мои отношения с ребенком лучше, чем в семьях большинства моих знакомых.

Регистрационный бланк

Ф.И.О. возраст образование

Ф.И. ребенка ![]() возраст

возраст

![]()

|

|

Баллы |

|

Баллы |

|

Баллы |

|

Баллы |

|

Баллы |

|

|||||

|

1 |

|

|

13 |

|

|

25 |

|

|

37 |

|

|

49 |

|

|

|

|

2 |

|

|

14 |

|

|