История жизни Михаила Ярославича Тверского изложенная в Летописце Рогожском и Тверской летописи.

Повествование о жизни и мученической кончине Михаила Ярославича Тверского нашло отражение в летописных сводах XV-XVI вв. и самостоятельных сборниках XVI-XVII. Особый путь оно проделало в тверских летописных сводах. Как утверждает В. А. Кучкин, тверские своды не сохранились до наших дней в чистом виде. Тексты были сильно сокращены и изменены: тверские статьи перебивались вставками из московских и ростовских сводов. Поэтому тверское летописание дошло до нас в урезанном и фрагментарном виде (Кучкин 1974, с. 120), что хорошо видно на примере Рогожского летописца и Тверской летописи. Но несмотря на это, тверские летописные своды отражают историю Михаила Ярославича и дают оценку его действиям и поступкам, качественно отличающуюся от оценок промосковских сводов.

В погодных записях, начиная с 6779 года, появляются упоминания о тверском князе. В Рогожском летописце под 6779 годом сказано: «Того же лета родися Михаилъ Ярославичь Тферскыи» (Летописец Рогожский, с. 33), но Тверская летопись об этом умалчивает. Известно, что Михаил Ярославич родился в том самом году, когда умер его отец - Ярослав Ярославич, и это событие фиксируется в обоих летописных сводах. Однако такое важное и значимое для всего Тверского княжества событие, как рождение князя, в одном из летописных сводов опускается.

Обратная ситуация вырисовывается под 6793 годом. Рогожский летописец дает лишь краткую справку: «В лето 6793 заложиша церковь камену святыи Спасъ на Тфери» (Летописец Рогожский, с. 34), хотя доподлинно известно, что в этом событии Михаил Ярославич принимал участие. Столь важное событие для жизни всего тверского княжества не могло не найти отражения в тверских летописных сводах. И в Тверской летописи о нем рассказывается более подробно и обстоятельно: «Заложиша церковь камену святого Спаса на Твери благовернымъ великимъ княземъ Михаиломъ Ярославичемъ, и материю его, благоверною княгынею Оксиньею Ярославлею Ярославича, и епископомъ Симеономъ Тверскымъ» (Тверская летопись, с. 406). Еще не являясь великим князем Руси, Михаил Ярославич уже назван летописцем «великим». Данная титулатура будет сопровождать Михаила Ярославича очень часто на протяжении всего повествования о нем в тверских сводах.

Следующее упоминание Михаила Ярославича Тверского относится к 6796 году, в сообщении под которым тверской князь предстает воином и уже сложившимся политиком. Речь идет о непокорности его великому князю Дмитрию и о битве между ними. Но если Никоновская летопись и Рогожский летописец говорят о князе Дмитрии как об инициаторе мирного соглашения, то Тверская летопись, именуя Михаила Ярославича великим князем, указывает: «Князь же великий Михайло противу выихавъ, и сотвориша миръ съ великымъ княземь Дмитриемъ» (Тверская летопись, с. 406). Эти слова качественно по-новому характеризуют тверского князя, говорят о его незлобивости, желании прекратить вспыхнувшую междоусобицу.

Упоминается имя Михаила Ярославича и под 6798 годом, когда рассказывается о завершении строительства собора Святого Спаса. Михаил Ярославич и его мать снова названы летописцами благоверными князем и княгиней. Лексема «благоверный» издревле употреблялась как постоянный эпитет князей, но в данном случае она приобретает и значение благочестивый, праведный.

Следующее упоминание, аналогичное в Рогожском летописце и Тверской летописи, - сообщение о женитьбе тверского князя на дочери князя Дмитрия Борисовича в 6802 году.

Очень краткое упоминание появляется в тверских сводах под 6814 годом, где говорится о поездке Михаила Ярославича в Орду. При этом умалчивается о претензиях на великокняжеский престол его противника - князя московского. Многие события, нашедшие отражение в представляющей промосковский взгляд Никоновской летописи, не получают освещения в тверских летописных сводах. Это как раз те события, в которых Михаил Ярославич Тверской был представлен коварным, мстительным, жестоким, то есть охарактеризован не с лучшей стороны. В тверских летописях ничего не сказано о его жажде власти, битве с новгородцами и переяславцами, о его немилостивом отношении к проигравшим битву. Скупые упоминания тверских летописей практически не дают возможности для характеристики героя, лишь кратко сообщают о происходящих событиях. Под 6815 годом читаем: «Михаилъ князь прииде изъ Орды и сяде въ Владимире на великомъ княжении и приходилъ ратию к Москве» (Летописец Рогожский, с. 35, Тверская летопись, с. 407). В отличие от Никоновской летописи и жития, на страницах тверских летописных сводов не появляется в связи с данными событиями имя Юрия Даниловича Московского, в это время также находившегося в Орде с целью оспорить права Михаила Ярославича на великокняжеский престол и попытаться любой ценой заполучить ярлык на великое княжение. Создается впечатление, что составители сводов просто не видят подобной альтернативы: Михаил Ярославич, с точки зрения тверичей, - единственный князь, заслуживающий Владимирского престола, поэтому претензии Юрия Московского считаются необоснованными. Возможно, что подобная ситуация объясняется сокращением и правкой исконно тверского текста теми, кто придерживался промосковской точки зрения на произошедшие события. Не упоминание имени Юрия Даниловича, исходя из данного положения, можно объяснить нежеланием компиляторов показывать московского князя отрицательным персонажем.

Под 6816 годом в летописях сообщается: «Великий князь Михаилъ приходил ратию къ Москве и взя миръ» (Летописец Рогожский, с. 35, Тверская летопись, с. 407). Только косвенно упоминается о противостоянии Москвы и Твери, да и то основные причины военного похода и мотивы поступка Михаила Ярославича не называются. Тверской князь в данном эпизоде предстает мудрым правителем, не желающим бессмысленно проливать кровь народа, стремящимся к мирному урегулированию конфликтов. Как агиограф в житии, так и создатели тверских летописных сводов исключают из повествования все то, что могло бы очернить образ тверского князя.

Следующее событие, о котором идет речь в летописях под 6818 годом, «сяде великий князь Михаилъ въ Новагороде Великомъ на столе» (Летописец Рогожский, с. 35, Тверская летопись, с. 408) - также не получает сколь либо подробного объяснения или толкования. Скупое упоминание о произошедшем событии не дает возможности охарактеризовать героя, не рассказывает о том, что повлекло за собой это событие, как отреагировали на случившееся противники Михаила Ярославича - новгородцы. А в летописных статьях под 6822 сообщается о том, что новгородцы идут войском к Твери, сжигают волжские города и требуют на престол Юрия Даниловича. Впервые за время повествования о Михаиле Ярославиче упоминается имя его противника. События, нашедшие отражение под 6823 и 6824 годами во многом соотносятся с теми, что были зафиксированы Никоновской летописью: Михаил Ярославич, прибегая к помощи татар, бьется с жителями Новгорода и Торжка. Но, несмотря на некоторое сходство, в повествовании есть и видимые расхождения в трактовке событий. Михаил Ярославич в тверских летописных сводах называется великим князем, и его гнев и ярость направлены не против всех людей, а в первую очередь против «Афанасия Даниловича и князя Федора Ржевского и боляры ихъ и кто надобенъ князю» (Летописец Рогожский, с. 36). Михаил Ярославич, конечно, жесток, но его жестокость направлена не против неповинных ни в чем людей, а против его врагов. Также ничего не говорится о том, что Михаил Ярославич забирает все имущество новгородцев и новоторов. И даже если тверской князь предстает в данном эпизоде не в лучшем свете, тверские летописцы не вводят эпизодов, характеризующих князя исключительно с отрицательной стороны, как это делают составители Никоновской летописи.

Иная трактовка дается событиям 6824 года, когда Михаил Ярославич снова отправляется в поход на Новгородские земли, но его полки не достигают города. Если с точки зрения Никоновской летописи, Господь охранил взмолившихся о помощи новгородцев и сберег их от гибели, то с точки зрения тверского летописца, в неудачном походе виноваты «злые вожди» (Летописец Рогожский, с. 36), которые завели войска в непроходимые места и тем самым стали причиной гибели воинов и их коней. Тверские летописи явно стоят на стороне Михаила Ярославича, объясняя неудачу похода подобным образом, а не тем, что от тверского князя отворачиваются высшие силы.

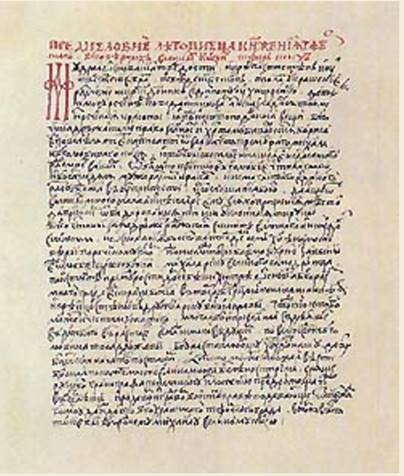

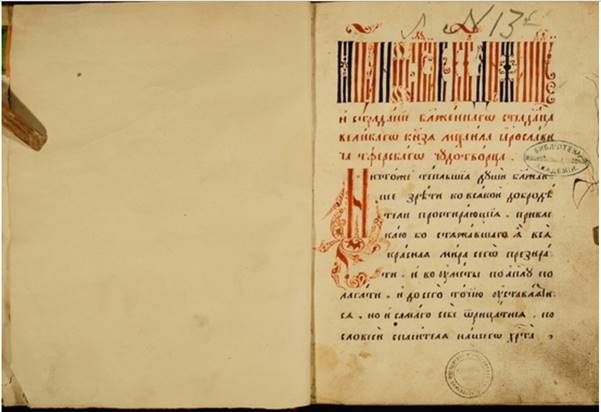

Страница из Тверской летописи. Россия. XIV век.

Начиная с 6825 года на смену кратким упоминаниям о тверском князе придет стройный рассказ о последних годах его жизни и о кончине героя. Повествуется о том, что князь Юрий Данилович вернулся из Орды с подкреплением в виде полка Кавгадыя и направился к пределам Тверского княжества. Неоднократно упоминается о том, что Юрий Московский и Кавгадый «много зла творя христианомъ» (Летописец Рогожский, с. 37). Вместе с суздальскими князьями, новгородцами и новоторами войско московского князя творит бесчинства в пределах тверской земли. Но в этом противостоянии, как замечает тверской летописец, «пособи Богъ великому князю Михаилу» (Летописец Рогожский, с. 38). Автор видит в победе войска тверского князя божью милость и заступничество. Именно князь Михаил становится инициатором мирного соглашения с Кавгадыем и Юрием московским. Подобный поступок показывает его доброту, незлобивость, стремление урегулировать конфликт мирным путем. При этом Михаил Ярославич, как и в житии, последовательно именуется «великим князем».

В статьях под 6826 годом в Рогожском летописце и Тверской летописи упоминается событие, не нашедшее отражения в житии, но, тем не менее, упомянутое в Никоновской летописи. Михаил Ярославич посылает в Москву с «посольствомъ о любви» (Летописец Рогожский, с. 38) Олексу Марковича, которого убивает московский князь. И снова Михаил Ярославич сталкивается с нежеланием племянника примириться. Юрий Данилович и Кавгадый отправляются в Орду «наставляеми и оучими диаволомъ» (Летописец Рогожский, с. 38). Если на стороне тверского князя - Господь и все святые, которые помогают и оберегают его, то противники князя действуют по наущению дьявольскому. При этом главным виновником произошедших событий, как и Никоновская летопись и житие, Тверская летопись и Рогожский летописец считают Кавгадыя, именуя его «начальником всего зла».

В Тверской летописи и Рогожском летописце отсутствует перечисление провинностей тверского князя перед ханом, которые излагает в повествовании Никоновской летописи во время суда Кавгадый. Даже известные три пункта обвинения (сокрытие дани, битва с ханским послом, гибель Кончаки), о которых идет речь в житии, не упоминаются. Замечается вскользь лишь о том, что «князь Михаилъ, собравъ по градомъ многы дани, хощетъ въ Немци, а къ тобя (то есть к ордынскому хану) ему не бывати» (Летописец Рогожский, с. 38). Но это не речь обвинителя на суде, а лишь наговоры на князя, изреченные еще до его появления в Орде. Отсутствие четких и ясных обвинений свидетельствует о несправедливости вынесенного Михаилу Ярославичу приговора. Этим же подчеркивается полная невиновность героя перед ханом и лжесвидетельствующими на него.

С момента изречения приговора тверской князь именуется в текстах тверских летописей «святым», «блаженным». Михаил Ярославич, находясь в темнице, исполняет все религиозные обряды, читает Псалтирь. Тверской князь умен, догадлив, прозорлив, он чувствует приближение убийц и проявляет себя как заботливый и любящий отец, вовремя отсылая сына к царице, боясь и его возможной гибели. Сцена убиения во многом совпадает с житийным повествованием и отличается от подобной сцены в Никоновской летописи. В Тверской летописи и Рогожском летописце речь идет лишь об одном убийце - Романце, который не произносит в адрес Михаила Ярославича никаких обвинений.

В рассматриваемых тверских летописных сводах отсутствует знаменитый эпизод с мертвым телом. Возможно, подобный эпизод был изъят как характеризующий Юрия Московского не с лучшей стороны. Отсутствует также повествование о посмертных чудесах над телом Михаила Ярославича, не говорится и об огромном выкупе за тело тверского князя, который заплатили тверичи московскому князю.

После рассказа о гибели Михаила Ярославича и перенесении мощей из Москвы в Тверь создатели Тверской летописи и Рогожского летописца помещают развернутый некролог. Он несколько отличается от того, что был помещен в Никоновской летописи. Цель данной портретной зарисовки - показать святого князя мученика и увековечить его подвиг. Поэтому-то он именуется «блаженным и христолюбивым князем». А о его кончине сказано следующим образом: «Аще же и не веры ради оубиенъ бысть блаженыи, яко же святи мученици, но по заповеди же Спасова иже въ Еуангелии рече болша сея заповеди любве насть, иже кто положитъ душу свою за другы своя. Сию заповедь божию христолюбивыи князь съ оуспехомъ сконча, неоуклонно шествуя за порученыя ему Богомъ люди и тако радуяся прииде, яко верны строитель къ своему Владыца» (Летописец Рогожский, с. 41). Таким образом, смерть Михаила Ярославича не представляется как обычная закономерность (как это было в повествовании Никоновской летописи), но является итогом его внутренних побуждений и стремлений. Главный аспект подвига тверского князя, отраженный и в некрологе, и в житии - «положить душу свою за други своя» подчеркивается и выдвигается тверскими летописцами на первый план. Поэтому гибель Михаила Ярославича предстает еще и подвигом на благо других людей. Еще раз подчеркиваются самопожертвование, доброта, смирение князя и его нерушимая убежденность в необходимости и целесообразности такой жертвы.

Подводя итоги всему вышесказанному, отметим, что трактовка Тверской летописи и Рогожского летописца очень близка к житийной и во многом отличается от трактовки событий Никоновской летописью.

В отличие от подробного изложения событий в Никоновской летописи в данных летописных сводах господствует фрагментарное и неполное изложение исторического материала. Многие факты и эпизоды оказываются выпущенными и не находят последовательного изложения на страницах Тверской летописи и Рогожского летописца. Из-за подобной ситуации трудно говорить об основных образах, интересующих нас в данном исследовании. Ярким является лишь образ Михаила Ярославича, в облике которого подчеркиваются прежде всего положительные черты. Ему прямо противопоставлен Кавгадый. Менее интересен в данном изложении образ Юрия Московского, который также обрисован прежде всего как отрицательный персонаж, но очень схематично. Он жесток, мстителен, коварен по отношению к Михаилу Ярославичу, не имея на то никакого повода.

Вместе с тем, как отмечает В. А. Кучкин, выпущено многое из того, что подчеркивало и доказывало бы права Михаила Ярославича на великое княжение и объясняло бы суть вражды московского и тверского князей (Кучкин 1974, с. 133-134). Без подобных исторических справок вражда выглядит как самовольные попытки Юрия Московского претендовать на великий стол, который по праву может принадлежать только Михаилу Тверскому. В. А. Кучкин считает, что, возможно, подобные недоговоренности объясняются работой сводчика середины XV века, который опускает материал, свидетельствовавший о княжеских междоусобицах. На обработку материала о Михаиле Ярославиче Тверском могла влиять и общая позиция тверских князей, с XV века окончательно отказавшихся от борьбы против московских за титул великих князей всея Руси (Кучкин 1974, с. 134).

Литература:

1. Кучкин В.А. Повести о Михаиле Тверском. - М., 1974.

2. Летописец Рогожский // ПСРЛ. - М., 2000. - Т. 15.

3. Тверская летопись // ПСРЛ. – М., 2000. - Т. 15.

4. Материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. Х Юбилейные Кирилло-Мефодиевские чтения». 12-14 мая 2009 года. Доклад Андреевой Екатерины Александровны «История жизни Михаила Ярославича Тверского в тверских летописях».

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.